Das obige Foto zeigt ein Fitnesscenter nahe Boston. Stairways, nein Escalator to Heaven. Der Ästhetikprofessor Peter Sloterdijk entdeckte „im Fitness-Studio ein Plakat mit einer auf dem Rücken liegenden Frau, die ruft Fit mich!“ Er beobachtete auf dem Campus der Harvard-Universität: „Um halb sieben am Morgen ist das Fitness-Studio schon voll von Trainierenden, die sich selbst antreiben, wie Akteure, die noch Größeres vorhaben.“ Im dortigen Swimmingpool herrsche wegen des Andrangs äußerste Bahnendisziplin. Die Jogger, Schwimmer und an Kraft- und SportgerätenTrainierenden sind laut Sloterdijk „Berufsevolutionäre“, denn sie gehen darwinistisch angeregt vom „Survival of the Fittest“ aus, also dass nur der Fitteste im Geschlechter- und Daseinskampf überlebt, d.h. erfolgreich ist. Sloterdijk sieht bereits ein „drohendes Übermaß an Gesundheit“ aufkommen. Ich sehe in den Bodybuildingstudios eher die durch Automatisierung von ihren Maschinen verdrängten Arbeiter, die für ihren Produktionsausstoß Stücklohn bekamen und nun für die Benutzung von Fitnessgeräten zahlen müssen. Gesund ist beides nicht. Einmal wurden die Stücke gezählt und nun die Anzahl der Übungen – und beide Zahlen müssen immer wieder übertroffen werden.

Wetterumschwung

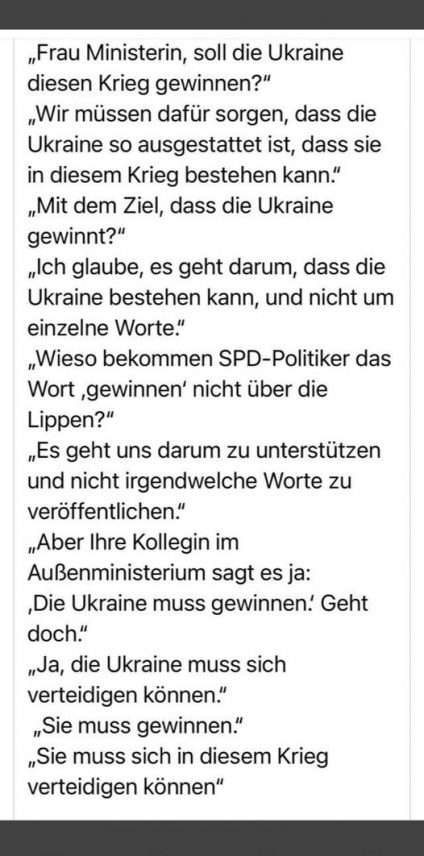

Es gab mal ein schönes rotes Plakat mit den Köpfen von Marx, Engels, Lenin und dem von der Bundesbahn-Werbung adgebusterten Spruch „Alle reden vom Wetter. Wir nicht.“ Eine Werbung für den SDS, dem aus der SPD ausgeschlossenen „Sozialistische Deutsche Studentenbund“. Das Plakat wurde unlängst nachgedruckt. Nicht weit von meinem Schreibtisch hat jemand ein Interviewauszug an das Plakat geklebt: „Der Spiegel: ‚Herr Professor, vor zwei Jahren schien die Welt noch in Ordnung‘. Theodor W. Adorno: ‚Mir nicht‘.“

.

Der MP will die globale „Temporalmacht“ wieder in seine „Territorialmacht“ einbinden, von der sie sich mit dem Neoliberalismus „emanzipiert“ hatte. Eine Quadratur des Kreises, aber gerade damit soll der „gesellschaftlichen Selbstauflösung“ entgegengewirkt werden. Es ist jedoch viel zu spät für solche Versprechen, wie der bayrische Filmemacher Herbert Achternbusch bereits 1981 zu bedenken gab: „Da, wo früher Pasing war und Weilheim, ist jetzt Welt…“, meinte er. „Die Welt hat uns vernichtet, das kann man sagen.“

.

„Ich weiß langsam nicht mehr, was schlimmer ist, wenn ‚68‘ dran ist, wer schwerer zu ertragen ist, wenn er/sie sich über diese Zeit öffentlich äußert: die ‚68‘er-GegnerInnen oder ihre ProtagonistInnen,“ schrieb Ines Lehmann 2008 auf der „SDS-Website ‚isioma.net‘“. Ab Ende der Siebziger bezeichneten sich selbst ehemals rechte Gegner des SDS u.a. an der Westberliner „Freien Universität“ (FU) als „68er“, aber seit den Neunzigern wird die Studentenbewegung für alle möglichen gesellschaftlichen Mißstände verantwortlich gemacht.

Als ich Anfang 1969 nach Westberlin zog, waren meine Mentoren im SDS Ines Lehmann und Thomas Bachmann. Sie wohnten in einer Charlottenburger WG, in der jeden Nachmittag Ruhe herrschte, weil jeder irgendetwas Theoretisches las. Thomas Bachmann ist 2022 gestorben, Ines Lehmann ist Taxiunternehmerin und Übersetzerin, wie ich einem taz-Bericht über eine Veranstaltung in der Freien Universität zur Erinnerung an den „30. Jahrestag des Tomatenentwurfs“ (1998) entnehme. Sie war 1968 gegen den Auszug der Frauen aus dem SDS gewesen, der mit einem Tomatenwurf eingeleitet wurde. Ines Lehmann meint nun: „Ich würde heute wieder so handeln: Ich konnte mir damals ein Leben ohne den SDS nicht vorstellen.“ 1974 traf ich sie kurz in Lissabon, wo sie sich in der „Nelkenrevolution“ exponierte. Später bekam ich mehrere dicke Bände von ihr: Sie war vielsprachig und hatte darin Presseartikel aus vielen Ländern über das portugiesische Ereignis ausgewertet.

Auf der „68erinnen-Gala der Reflexion“ in der FU erfuhr man: „Die Tomatenwerferin Sigrid Damm-Rüger ist tot. An ihrer Stelle sprach ihre Tochter Dorothee. Sie, die Tochter, habe die Bedeutung des Tomatenwurfs erst auf der Beerdigung der Mutter begriffen, als Frauen einen Kranz mit Tomaten niedergelegt hätten.“

2008 polemisierte Ines Lehmann, die zu der Zeit wieder in Lissabon lebte, auf der SDS-Website „mit wachsendem Zorn, ja mit Empörung“, gegen „die in diesem Jahr besonders lauten Verlautbarungen von ‚68er‘- ProtagonistInnen.“ Sie nennt Namen: „Nachdem dem Nazi Horst Mahler und dem nazinahen Bernd Rabehl in den Medien jetzt nicht mehr so viel Raum für ihre 68er-Geschichtsinterpretationen eingeräumt wird wie früher, treten nun andere Herrschaften in die so freigewordenen Fußstapfen, Wenn mann schon den Kampf ‚für die Sache‘, d.h. die Außerparlamentarische Opposition, ihren Einsatz für eine andere Politik und Gesellschaft verloren hat, so will mann nun wenigstens noch den Kampf um ihre Interpretation gewinnen, um so noch in die Geschichte eingehen zu können….“

Vor allen anderen ärgern Ines Lehmann jene Altlinken, „die ‚Kraft ihres Wortes‘ ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, also medienabhängige Herrschaften wie der Schriftsteller Peter Schneider, der taz-Journalist Christian Semler usw., aber auch verrentete SPD-Journalisten wie Tilman Fichter.“

Die Autorin holt weit aus: „Wie haben wir unsere Eltern, Lehrer, Professoren an den Pranger gestellt, sie wegen ihrer uns bzw. sich selbst verschwiegenen, mehr oder weniger großen Nähe zum Nationalsozialismus angeklagt, sie verlassen, uns von ihnen getrennt usw.! Und nun das!“

Dem inzwischen verstorbenen Semler wirft sie vor, über die Gründung seiner maoistischen „KPD/AO“ (Aufbauorganisation) 1970 nur „larmoyant zu plaudern“ statt „selbstkritische Reflexion“ zu betreiben. Über Fichter, der in die SPD eintrat, „die damals unser schärfster Gegner war und deren ‚Berufsverbote-Politik‘ zig GenossInnen in ein gesellschaftliches und politisches Abseits bugsierte,“ schreibt sie: Er „schwadroniert heute immer wieder über ein Nichtvorhandensein einer Frauenbewegung im SDS. Dabei waren es „gerade die Frauen im sog. ‚antiautoritären‘ SDS, eben jene emanzipatorischen Kräfte, die diese männerbündische Eliteeinheit der studentischen Intelligenz ‚von sich selbst‘ befreit haben!“

Zwei Monate nach dem Tomatenwurf sprengte der Frankfurter „Weiberrat“ die letzte Delegiertenkonferenz: „danach war es dann aus mit dem SDS, dem entscheidenden Motor von ‚68‘. Leider habe ich an diesen Aufständen nicht teilgenommen, weil mir das Schicksal des SDS, mit dem ich mich damals völlig kritiklos identifizierte, wichtiger war als der Befreiungskampf der Frauen.“

.

.

Lügen

Im „Deutschen Hygienemuseum“ sahen wir uns die Ausstellung über „Lügen“ an. Dem Namen „Hygiene“ quasi dauerverpflichtet und zudem im konservativen Dresden domiziliert, nahmen die Volks-„Fakes“ im Internet darin einen breiten Raum ein – und zwar so wie die Staats- und Kapital-Medien dieses „Problem“ sehen. Nichtsdestotrotz ist die ausgestellte Problemdarstellung, die sich sicher einem „Brainstorm“ mit Fakeforschern und -experten verdankt, bei dem man wiederholt in die Breite des Themas „Lügen“ ging, durchaus sehenswert, mit allerlei Mitmach-Möglichkeiten.

Gleich am Anfang begrüßt einen der Schauspieler Martin Wuttke, er begleitet einen auch durch die Ausstellungsabteilungen – in unterschiedlicher Verkleidung, aber nur auf Video. Das jedoch so gut, dass einige Besucher seinen Anweisungen folgten, so als könnte er das im Video zur Kenntnis nehmen. Solcherart Verunsicherung bewirkte die „Authentizität“ des Lügenexperten spielenden Wuttke oder vielmehr allein das Minenspiel dieses Mimen, denn man sah nur seinen Kopf auf der Leinwand und hörte dazu seine einleitenden Erklärungen über die Lüge.

Es ist aber auch ein vertracktes Thema. Ich vermisste in der Ausstellung eine größere Beschäftigung mit den Lügen der Politiker. Von Bismarcks Emser Depesche über den Nazi-Überfall auf den Sender Gleiwitz, den Tonkin-Zwischenfall der Amis vor der Küste Vietnams bis zu Angela Merkels Versicherung an die Adresse Polens, dass auch ihr Land von der Ostsee-Pipeline profitieren werde usw..

Die Lüge fängt ja schon damit an, dass man einerseits ermahnt wird, immer ehrlich zu sein und andererseits sich bei der Tante für das schöne Geschenk bedanken soll, obwohl man es schrecklich fand. Nicht die Lüge sondern dieser Zwiespalt (Double-Bind) macht einen zu schaffen. Dem einen mehr , dem anderen weniger. Im kostenlosen Beiheft, das Peter Moosleitners „P.M.-Magazin“ plagiiert und sich „F.M.“ nennt, findet man das Faksimile eines Artikels, der einem ähnlichen Double-Bind nachgeht: „Darf man einen Orgasmus vortäuschen?“.

In Dresden erwarb ich das Buch „Die Goldküste – eine Irrfahrt“ der in Berlin lebenden US-Journalistin Isabel Fargo Cole. Es ist ihr Bericht über eine organisierte Reise mit ihren Eltern zu den „Hotspots“ von Alaska, u.a. nach Klondike, wo der „Gold Rush“ stattfand, ein Ort, den die Autorin nicht nur durch Charlie Chaplins Film „Goldrausch“ kannte: ein Vorfahre von ihr war dort sogar reich geworden. Sie vermutet jedoch, dass dieser Teil ihrer Familiengeschichte ein Fake ist.

Wie nebenbei streift Cole, die während der Trumpregierungszeit durch Alaska tourte, etliche weitere gewissermaßen uramerikanische Fakes. Sie sind fast das durchgehende Element in ihrer Recherche. Eins hat mir besonders gefallen: Einer der Goldsucher, Richard Willoughby, pflegte die Mitsommernacht auf dem Muir-Gletscher an der Glacier-Bay zu verbringen. 1888 kam er mit einem Foto zurück, das Teile einer Stadt im Nebel zeigte. Dazu erklärte er, dass es sich wahrscheinlich um die Luftspiegelung einer russischen Stadt in Sibirien handeln würde. Er führte Neugierige sogar auf den Gletscher – und manche bezeugten seine Spiegelung, die er „Silent City“ nannte. Abzüge vom Foto verkaufte er „für 75 Cent das Stück“. Als der Schwindel aufflog, das Foto zeigte Bristol im Industriedunst, tat das jedoch Willoughbys Beliebtheit keinen Abbruch…Es wurde sogar eine Straße in Juneau, der Hauptstadt von Alaska, nach ihm benannt.

Cole meint, das Geschäftemachen ist für die Amerikaner etwas derart „Natürliches“, dass sie sogar 1951 den Indigenen in Alaska und anderswo jahrzehntelang ihren „Potlatch“ verboten haben. Dabei verschenkt jemand auf einem Fest seinen gesamten Besitz und bekommt dafür einen neuen Abschnitt auf dem Totempfahl, manche brachten es auf mehrere Abschnitte. Man kann diese Sitte, eine gefährliche Unsitte in den Augen der christlichen US-Missionare, als „Anökonomie“ bezeichen, die auch die ganzen US-Agrarkollektive im 19 Jahrhundert charakterisierte: Sie wurden allesamt vom Staat verboten.

Einige von Coles lokalen Reiseführern waren Indigene, von einer erfuhr sie, dass sie ihr nicht alles erzählen könne – z.B. „die Geschichte eines fremden Klans darfst du nicht erzählen, denn du könntest etwas falsch darstellen“. Unter dieser Prämisse geriete der ganze Profi-Journalismus unter Fake-Verdacht. Aber wie erzählte man etwas vielen Beteiligten, fragte Cole sie, die Geschichte eines Krieges z.B.: „Gibt es manchmal Streit um diese Frage?“ Antwort: „O ja! Dauernd!“ Das vermisste ich auch auf der Ausstellung, den dauernden Streit über solche Lügen, gerade in Dresden.

Ein Beispiel; Neulich postete ich auf Facebook einen albernen Fotowitz: Es zeigte einen ungarischen Archäologen, der ein komplettes Meerjungfrauen-Skelett ausgegraben hatte. Das soziale US-Medium überdeckte es sofort mit dem Hinweis „Laut unabhängigen Faktenprüfern beruhen diese Informationen nicht auf Tatsachen.“ Diese Fake-Detektive haben natürlich recht, denn es hat nie Meerjungfrauen mit Fischschwänzen gegeben, aber wie politisch-korrekt-verblödet müssen die Amis seit Richard Willoughby geworden sein, um so etwas nicht mehr als Witz begreifen zu können?

P.S.: Es gibt mehrere gute Bücher, in denen es um Lügen geht: „Die Abenteuer des Joel Spazierer“ von Michael Kohlmeier z.B.. oder das neue Buch von „Klaus Theweleit „a-e-i-o-u – Die Erfindung des Vokalalphabets auf See, die Entstehung des Unbewußten und der Blues“, in dem es u.a. um den „größten Lügner“ Homers Odysseus geht. Aber an solche Lügen-Geschichten traut sich das Hygiene-Museum wahrscheinlich gar nicht ran.

.

.

Welt im Griff

Es geht um die USA – mit ihrem Be-griff „Manifest Destiny“: „Dieser Begriff aus dem Jahr 1845 bezeichnet die Vorstellung, dass die Vereinigten Staaten von Gott dazu bestimmt sind, ihre Herrschaft auszuweiten und Demokratie und Kapitalismus auf dem gesamten nordamerikanischen Kontinent zu verbreiten,“ heißt es in eigener Sache auf der US-Plattform „history.com“. Schon seit langem faßt die USA ihren notwendigen Einflußbereich jedoch sehr viel weiter – weltweit. Zunächst bezeichnete sie ganz Südamerika als ihren „Hinterhof“, inzwischen ist der bundesdeutsche Militärstützpunkt Ramstein ihr „weltweit größter außerhalb der USA“ und allein der Bundesnachrichtendienst (BND) liefert dem US-Geheimdienst NSA monatlich 500 Millionen Datensätze. Experten schätzten 2004 Wikipedia zufolge die Gesamtzahl der „Stützpunkte“, auf die die USA jederzeit zurückgreifen können, auf ungefähr 1000 weltweit.

Andererseits kann man sagen, dass die Amerikaner das einstige Land der Indianer noch immer nicht „übernommen“ haben, sie haben sich darauf nicht „geerdet“. Amerikareisende wie der Kulturforscher Michael Rutschky und viele andere Nochnichtamerikaner hat dieses vermeintliche Unvermögen verwundert, die Amerikaner haben keine „Heimat“, es sind, anders als die wenigen begüterten, weitgereisten und gebildeten Europäer „Weltbürger“ neuen Typs, und das auch wenn sie noch so tumb und lokalborniert sind. Sogar halbwegs gebildete US-Bürger meinen, mit ihrer Sprache und ihrem Stil überall auf der Welt durchzukommen, und dabei womöglich noch den amerikanischen Weltbegriff zu verbreiten – zum Wohle der Einheimischen, es ist nämlich faktisch ihre Welt.

In Istanbul, Berlin und Poona trifft man immer wieder Amerikaner, die oft sogar schon seit Jahren Englischlehrer dort sind, aber so gut wie kein Wort Türkisch, Deutsch oder Marathi sprechen. Dafür ist Kalifornien inzwischen das „Weltzentrum“ des Buddhismus, behaupten nicht nur die Amerikaner, sondern auch buddhistische Asiaten. In den USA selbst ist der „New York City Marathon“ das weltweit „Größte“, der „Icefield Parkway“ die „schönste Fernstraße der Welt“, es gibt dort die „weltweit größten Bäume“, den „weltweit größten Geysir“, die weltweit reichsten Männer und größten Konzerne, die weltweit besten Universitäten (was natürlich grober Unfug ist!) und laut SZ sind „die Amis auch die dicksten“ und haben die weltweit höchste Anzahl an Gefängnisinsassen. Im „Lexikon der Geographie“ heißt es: „Gegenwärtig entsprechen die USA am besten dem Bild einer Weltmacht.“ Belegt wird dies mit Folgender Dummbeutelei: „Die USA belegen mit einem Score von 100 den ersten Platz in der Kategorie ‚Power‘ im Best Countries Ranking 2022 des Nachrichtenmagazins U.S. News und werden somit als mächtigstes Land der Welt bewertet.“

Die USA sind angeblich auch die „weltweit größte Spielernation“ (das Streben nach Glück), weswegen der ehemalige US-Präsidentenberater Zbigniew Brzezinski nach Auflösung der Sowjetunion seine Ausführungen über die Weltherrschaft (dem „US-Leadership“) als „Das große Schachspiel“ betitelte. Und ein weiterer Präsidentenberater, Henry Kissinger, etwa zur selben Zeit verkündete: „Wer Zentralasien beherrscht, beherrscht die Welt“.

Den Weltrekord im Aufstellen von „Weltrekorden“ hält auch ein Amerikaner mit 424 Rekorden: Ashrita Furman. Die meisten sind angemaßt oder so idiotisch wie diese: Die längste Unterwasserjonglage (20 Minuten) mit drei Bällen durchtgeführt, Die längste Strecke mit den schwersten Schuhen der Welt (146 Kilogramm) zurückgelegt, die größte Wippe der Welt (25 Meter) gebaut, fünf Kilometer in Rekordzeit mit Schwimmflossen gelaufen, in einer Minute 40 Liegestütze auf einem Elefanten geschafft usw..

Aber auch der Amerikaner Sean Adams ist nicht ohne: Er schaffte es, 3850 Wörter in einer Minute zu lesen. Wenn man in Amerika die „13 schönsten Frauen der Welt“ ermittelt, sind wie selbstverständlich die meisten weiße Amerikanerinnen. Obwohl American Football fast ausschließlich in den USA gespielt wird, kämpfen die dortigen Teams um den „World Cup“. Bei einem Kneipenspiel gewannen die Amerikaner den „World Cup der Tischfußballer“. Ein paar Amis, die aus Spaß Esel halten, veranstalten jährlich einen Wanderwettbewerb mit ihnen – und natürlich geht es dabei um die „Weltmeisterschaft“. Einer der Beteiligten, Jon Katz, hat ein ganzes Buch darüber geschrieben: „Simon und ich“ (2019).

Die Süddeutsche Zeitung wollte es genauer wissen: „In den USA ist alles immer mindestens großartig, darunter geht es selten, darüber immer. Aber ist das Land überhaupt noch das Land der Superlative?“ Antwort: „Wer länger als fünf Minuten in Amerika ist, wird einen Amerikaner findet, der schwört, Amerika sei die großartigste Nation der Welt. ‚Welcome to the greatest nation on earth!‘ schreien schon die Anzeigentafeln, kaum ist man aus der Flughafenhalle.“

Das alles ist nicht schön! Noch weniger allerdings, dass das sich stolz „Exportweltmeister“ nennende Deutschland allen Scheiß der Amis nachäfft und sich seine Politik, sein Wirtschaften, seine Kultur usw. als eine Art Vasallenstaat von ihnen freiwillig (!) vorschreiben läßt. Es gibt hier kaum noch einen Einzelhändler, Künstler oder Wissenschaftler, der seinen Laden, seine Kunst, seine lauen Thesen nicht auf Angloamerikanisch präsentiert und annonciert. Und viele Doktorarbeiten werden inzwischen gleich auf Amerikanisch geschrieben.

.

.

Prager Ironie

Laut Michel Foucault erhebt sich die Ironie – und ist subversiv, während der Humor sich fallen läßt – bis auf das Schwarze unter dem Fingernagel. Für den tschechischen Schriftsteller Bohumil Hrabal ist die Ironie eine Art von Naivität, “die aber so verbohrt ist, dass sie nicht nur unfähig ist, das eigene Anderssein zu erfassen, sondern in der einmal eingeschlagenen Richtung verharrt und auf diese Weise das Leben bereichert”.

Als “Nährboden” brauche speziell die Prager Variante eine soziale “Mischung”, wie sie bis zum Einmarsch der Deutschen in Prag bestand. Diese haben dann jedoch erst alle Juden umgebracht und mußten schließlich selbst aus Tschechien verschwinden. Deswegen könne man “von der Prager Ironie nur noch historisch sprechen. Ihre Wortführer waren der Proletarier Jaroslav Hasek und der Intellektuelle Franz Kafka, beide sind im gleichen Jahr in Prag geboren und im gleichen Jahr gestorben. Und ihre Werke bilden nicht nur das theoretische Fundament der Prager Ironie, sondern sind auch ihr Ausdruck…Sie sind eine Art negative Mystik dieses Zeitalters ohne Gott, um mit Georg Lukacs zu sprechen”.

Den Schwejk-Autor bezeichnete Hrabal sogar einmal als seinen “erstgeborenen Sohn, Erfinder der Kneipengeschichte und genialer Lebemann und Schreiber, der die prosaischen Himmel durch Menschengeruch humanisierte und die Schriftstellerei anderen überließ”. Aber auch Kafka wird für Hrabal zu einem Vorgänger. Mit ihm sowie auch mit Hasek teilt er zudem eine völlige Kritiklosigkeit: Ein Satz von Hrabal, der auf fast jedem Klappentext seiner bei Suhrkamp erschienenen Bücher zu finden ist, lautet: “Diese Welt ist schön, zum Verrücktwerden schön! Nicht, dass sie es wäre, aber ich sehe sie so.”

“Groß und revolutionär ist nur das Kleine, das ‘Mindere’. Haß gegen alle Literatur der Herren. Hinwendung zu den Knechten, zu den kleinen Angestellten,” so charakterisierten die Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari in ihrem Buch über “Die kleine Literatur” am Beispiel des in Prag deutsch schreibenden tschechischen Juden Franz Kafka dessen Werk. So läßt dieser z.B. den Affen im “Bericht für eine Akademie” sagen: “Es geht nicht um die wohlgeformte Bewegung geradewegs hinauf zum Himmel oder geradeaus nach vorn, es geht nicht mehr darum, die Decke zu durchbrechen, es geht nur noch um ein ‘sich in die Büsche schlagen’, irgendwo, sogar auf der Stelle, unverzüglich; es geht nicht um Freiheit als Gegensatz zur Unterwerfung, sondern ganz einfach um einen Ausweg.” Es handelt sich also bei Kafka, für den die Literatur “eine Angelegenheit des Volkes” ist, darum, “ein Klein-Werden zu schaffen”. Bei Hasek ist es die Konzentration auf das kleine Frontschwein und bei Hrabal dann auf die kleinen Leute – ihre Geschichten und “schwarzen Chroniken”, wobei er schon sehr früh mit gutem Beispiel voranging: So leerte er z.B. einige Jahre lang just am 1. Mai, da sich in Nymburk der Festzug zum Tag der Arbeit dem Marktplatz näherte, die Güllegruben dort, so daß anschließend die ganze Gegend stank.

Laut Deleuze/Guattari gewinnt in “kleinen Literaturen” schließlich alles kollektiven Wert, wobei das Politische jede Aussage ansteckt. Hrabal schreibt über seine Eltern, die in ein Alterheim außerhalb von Nymburg einzogen, einem umfunktionierten Schloß des Grafen Spork. Hier endeten all jene, deren Zeit mit der Verstaatlichung der Betriebe 1948 und der darauffolgenden sozialistischen Umgestaltung des Landes abgelaufen war. Hrabals Vater Francin, der Brauereiverwalter, war zuvor vom Betriebsrat ebenso entlassen worden wie der Brauführer, den weder die Arbeiter noch die Geschäftsleitung gemocht hatten: “Wir teilen uns ab heute die Arbeit selber ein,” sagten sie ihm. Die Aktien der Firma teilte man unter den Werktätigen auf, ebenso alle Deputat-Obstbäume der leitenden Angestellten. Selbst die Betriebsleiter-Wohnung auf dem Brauereigelände mußten die Hrabals verlassen und die Mutter verlor ihre langjährige slowakische Hausangestellte, Anka aus Budecko, die ihr im betrunkenen Zustand immer gedroht hatte: “Einmal wird es andersherum kommen, dann sind wir die Herren!” Und so kam es dann ja auch – aber Hrabals Mutter war weit davon entfernt, das zu bedauern: “Es ist gut, dass es keine Mägde mehr gibt”. Ähnlich sah das auch ihr Mann, dem in der Brauerei gesagt wurde, dass seine gütige Menschenführung besonders perfide gewesen sei, weil sie dem Klassenkampf die Spitze genommen habe – “verstehen Sie?!”. Er erwiderte: “Ich verstehe nicht, aber ich habe begriffen…”. Nämlich, wie seine Frau es ausdrückte, “dass bei uns diesmal die Reichen zahlen müssen, und nicht, wie nach dem Ersten Weltkrieg die Armen”. Trotzdem – murmelte sie später, zahnlos und zottelig, im Altersheim: “…ein so schöner Anfang und dann ein solches Ende”.

.

.

Leben

Ironischerweise nennt sich die mit Computern und Gentechnik operierende Biologie heute „Life Sciences“, obwohl sie mit dem „Leben“ so gut wie nichts zu tun hat. Das Wort „Leben“ taucht in den Biologiebüchern schon gar nicht mehr auf. Die Lebenswissenschaftler erforschen „nicht mehr das Leben, sondern die Algorithmen des Lebendigen“, stellte der französische Genetiker und Nobelpreisträger Francois Jacob klar. Der kürzlich verstorbene Wissenssoziologe Bruno Latour hielt dagegen die ganze Genetik für einen ärmlichen „Reduktionismus“, räumte jedoch ein, dass dieser in der Industrie durchaus Sinn ergebe, d.h. Gewinn verspreche.

Die US-Biologiehistorikerin Lilly E.Kay hat überschlagen, dass in ihrem Land „mindestens 80 Prozent der Molekularbiologen an eigenen kommerziellen Biotech-Unternehmen beteiligt sind“. Einer dieser hybriden Forscherunternehmer – der Gründer der Biotech-Unternehmensberatung Bain & Company, Bill Bain, schrieb in der Zeitschrift „Nature Biotechnology“: „Die meisten Anstrengungen in der Forschung und in der biotechnologischen industriellen Entwicklung basieren auf der Idee, dass Gene die Grundlage des Lebens sind, dass die Doppelhelix die Ikone unseres Wissens ist und ein Gewinn für unser Zeitalter. Ein Gen, ein Enzym, ist zum Slogan der Industrie geworden… Kann das alles so falsch sein? Ich glaube schon, aber ich bin sicher, das macht nichts. Denn die Hauptsache ist, dass es funktioniert: Manchmal funktioniert es, aber aus den falschen Gründen, manchmal wird es mehr Schaden anrichten als Gutes tun … Aber die beobachtbare Wirkung ist unbestreitbar … Wir müssen nicht das Wesen der Erkenntnis verstehen, um die Werkzeuge zu erkennen…Inzwischen führen die Genom-Datenbanken, die geklonten Proteine und anderes Zubehör der funktionalen Genetik zu Werkzeugen, Produkten, Einsichten, Karrieren und Optionen an der Börse für uns alle.“ Darum geht es den Biologen, nicht nur in den USA: Anerkennung Karriere, Reichtum, Prominenz – alles auf Kosten ihrer Forschungsobjekte.

.

.

Ein besonders übles Beispiel ist für mich der australische Zoologe und Direktor des „South Australian Museum“ Tim Flannery, der „mehr Arten als Darwin benannt hat,“ wie sein deutscher Verlag betont. Dazu mußte er fast schon manisch eine Südseeinsel nach der anderen durchforsten – mit Fallen (in denen er u.a. Beutelratten fing) und Netzen, in denen sich Flughunde verfingen. Ihre Bälger wurden für Museen und zur Artbestimmung präpariert, das Fleisch bekamen die für ihn tätigen indigenen Träger und Jäger. Sein Buch darüber hat den Titel: „Im Reich der Inseln – Meine Suche nach unentdeckten Arten und andere Abenteuer im Südpazifik“ (2013). Die Lebenweise der „unentdeckten Arten“ interessierte ihn nicht. Es ging ihm darum, ihr „Erstentdecker“ und „Bestimmer“ zu sein. Bei der Lektüre des Buches über seine Sammlung bedrohter Säugetiere auf den Südseeinseln fragte ich mich, ob es nicht eher geboten wäre, diese immer seltener werdenden Tiere auf den Inseln am Leben zu lassen und zu beobachten, statt die letzten für die Wissenschaft aus Ehrgeiz zu töten.

Ganz anders die DDR-Biologin Carmen Rohrbach: Sie arbeitete, vom Westen freigekauft, ab 1977 als Verhaltensforscherin am Max Planck Institut für Verhaltensphysiologie in Seewiesen und erforschte ein Jahr lang das Verhalten von Meerechsen auf einer der Galapagosinseln. Bei der Abreise war sie sich sicher: „In meinem Beruf als Biologin werde ich nicht weiterarbeiten. Zu deutlich ist mir meine fragwürdige Rolle geworden, die ich als Wissenschaftlerin gespielt habe. Ich kann nicht länger etwas tun, dessen Sinn und Nutzen ich nicht sehe.“ Sie erlebte zwar ein wunderbares Forschungsjahr auf „ihrer“ kleinen unbewohnten Insel, „doch ich habe es auf Kosten der Meerechsen getan, gerade dieser Tiere, die die Friedfertigkeit und das zeitlos paradiesische Leben am vollkommensten verkörpern. Ausgerechnet diese Tiere mußte ich mit meinen Fang- und Messaktionen verstören und belästigen. Da ich nun einmal diese vielen Daten gesammelt habe, werde ich sie auch auswerten und zu einer Arbeit zusammenstellen. Diese Arbeit wird zugleich der Abschluss meiner Tätigkeit als Biologin sein, denn ich kann nicht länger etwas tun, dessen Sinn und Nutzen ich nicht sehe. Und erst recht könnte ich es nicht mehr verantworten, Tiere in Gefangenschaft zu halten und womöglich sogar mit ihnen zu experimentieren… Ich werde nach Deutschland zurückkehren und versuchen, eine Aufgabe zu finden, die mir sinnvoll erscheint.“ Sie wurde dann eine Reiseschriftstellerin.

2019 nahm mich eine junge Frau von Würzburg aus in ihrem Auto mit nach Berlin. Als ich hörte, dass sie Biologin war, wollte ich ihr gleich eine Geschichte über ein Lama erzählen, aber sie unterbrach mich: „Tiere oder Pflanzen interessieren mich nicht! Ich forsche an einem Hormon, und wenn ich meine Doktorarbeit fertig habe, forsche ich für den Rest meines Lebens an zwei Hormonen.“

.

.

Tod

2000 erschien ein Buch von Ilya Zbarski, dem Sohn des Gründers des Lenin-Mausoleums Boris Iljitsch Zbarski: „Lenin und andere Leichen“. Mit den „anderen“ sind die im sowjetischen „Weltzentrum der Einbalsamierung“ (nach ägyptischem Vorbild) für die Ewigkeit präparierten Leichen von Stalin, Dimitroff, Ho Chi Minh und weiteren kommunistischen Führern gemeint. Nachdem den Einbalsamierern 1991 achtzig Prozent ihres Jahresbudgets gekürzt worden waren, hatte der Moskauer Bürgermeister Juri Luschkow dem Laboratorium empfohlen, sich mit einem „Ritual Service“ halbwegs selbständig zu machen, also auch Einbalsamierungsaufträge von eher antikommunistischen Neureichen anzunehmen: „Angesichts der rasant ansteigenden Kriminalität – 25.000 Morde allein im Jahr 1996 – kam der Vorschlag wie gerufen“, schreibt Ilya Zbarski. Die optische Wiederherrichtung dieser Privatverbrecher kostete dann – je nachdem, wie übel sie zugerichtet waren – zwischen 1.500 und 10.000 Dollar. Den bisher teuersten Verewigungsluxus leistete sich der Präsident der größten russischen Erdölgesellschaft, Lukoil, Wagit Alekperow, bereits zu Lebzeiten: Für 250.000 Dollar ließ er sich ein Mausoleum in Form des Tadsch Mahal bauen.

In den USA leisten sich die Reichen einen ähnlichen Verewigungsluxus – wie die Machthaber ja schon seit tausenden von Jahren. Im Themenheft „Erden“ der „Schriften zur Verkehrswissenschaft“ (2022) spricht die Kulturwissenschaftlerin Salome Rodeck in ihrem Beitrag „Recycelte Körper“ vom „American way of death“: Zum Einen geht es dort den Reichen darum, ihre „körperliche Integrität nach dem Tod möglichst lange zu erhalten“, wobei einige sich – krank und marode – zu Lebzeiten einfrieren lassen, in der Hoffnung, dass sie dereinst lebend und gesund wieder aufgetaut werden können. Zum Anderen begreift man alle Menschenleichen mehr und mehr als Sondermüll, weil Erd- und vor allem Feuerbestattungen viel Energie verbrauchen und beide Entsorgungsverfahren Kohlendioxid, Dioxin, Quecksilber, Schwermetalle und Mikroplastik freisetzen.

„Die Bestattungspraktiken sind nicht mehr von größeren ökologischen Fragen zu trennen“, schreibt Rodeck. Nachhaltig wäre ein „Recycling“ der menschlichen Überreste. Würde man die Toten irgendwo ablegen, wie die Inuit und die Parsen es tun, könnte ein großer Teil von Raubtieren und Vögeln gefressen werden und der Rest von Bakterien, Würmern und Käfern. Das wäre eine ökologische Wiedergeburt, die naturgemäß von Biologen favorisiert wird. Sie verfügen, dass ihre Leiche nackt und ohne Sarg eingebuddelt wird, denn die Kleinlebewesen suchen und finden sie auch unter der Erde. Daneben gibt es in den immer mehr USA Firmen, die versprechen, den Gestorbenen in einen Baum zu verwandeln, indem sie z.B. seine Asche zusammen mit Baumsamen eingraben. „Der Körper soll Teil der Natur werden,“ sich wieder in den „natürlichen Kreislauf des Lebens“ einfügen, nennt Rodeck das.

Zu den Firmen, die dies erledigen, zählt sie „Bios Urn Environment SL“, „Return Home“, „Coeio“ und „Recompose“. Letztere offeriert eine „Kompostieranlage“, mit der tote Körper „in nur 30 Tagen in fruchtbaren Humus umgewandelt“ werden, wobei sie dieses ihr Kreislaufmodell des Lebens laut Rodeck mit „Glaubensvorstellungen“ (u.a. von Indianerhäuptlingen) quasi philosophisch angereichert haben. Die Firma „Coeio“ bietet einen „Infinity Burial Suit“ an, der mit einem „Biomix“ bestehend aus Bakterien und Pilzmyzelien beschichtet ist. Diese sollen auch die toxischen Stoffe im menschlichen Körper, u.a. 200 giftige Chemikalien, in harmlosere Stoffe umwandeln. Überhaupt erhofft man sich im Anthropozän (und „Coeio“ besonders) viel von den „Infinity Mushrooms“. Dem Tod, meint Rodeck, „kommt damit tatsächlich eine lebensspendende Qualität zu“, was genaugenommen jedoch schon im Moment des Sterbens eintritt, indem dieser Mensch aufhört zu produzieren und zu konsumieren, keine Ressourcen mehr verschwendet, keine Angehörigen, Untergebenen und Tiere mehr quält usw., kurzum: keinen ökologischen Fußabdruck mehr willentlich hinterläßt.

Im Monotheismus wurde einst der Tod herbeigesehnt, um in den Himmel zu kommen, wo das ewiges Leben lockte, im Anthropozän wird von diesen und weiteren US-Bestattungsfirmen mit Hilfe neuerer naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und indigenen Glaubensvorstellungen „ein Gefühl der Verbundenheit allen Lebens, die dem Tod einen Sinn geben kann“, erzeugt. Wem diese Idee als Sterbender nicht genügt, dem kann man in den USA auch noch mit Psychodrogen (LSD und Psilozybin) die „Todesangst“ nehmen. Und „trauern“ muß man um so jemanden auch nicht mehr, denn er lebt ja weiter, wenn auch in schleimigen Pilzen, stinkenden Würmern und Käfern, wobei letztere jedoch früher oder später von schönen bunten Vögeln gefressen werden. Auf diese etwas umständliche, aber natürliche Weise kommt selbst der ungläubigste Amerikaner gelegentlich dem Himmel nahe, wenigstens mit einem Teil seiner Moleküle.

.

.

Klopapier

Die Nazis setzten einst bei den Toiletten die „Flachspüler“ durch. Demgegenüber benutzen die meisten anderen zivilisierten Völker Tiefspüler. Der Naßzellenforscher Guillaume Paoli spricht deswegen bei dieser Form der Entsorgungs-Zwischenlagerung von einem „deutschen Sonderweg zum Gully“, der nur langsam – infolge der Amerikanisierung – verschwindet. Der Klobecken-Hersteller Reuter schreibt über die Vor- und Nachteile: Beim Flachspüler fallen die Exkremente auf Keramik, man kann sie inspizieren, aber es stinkt. Beim Tiefspüler fallen die Exkremente ins Wasser, es kann spritzen, aber es werden Gerüche vermieden.

Die technologische Zukunft besteht hierbei aus einer bei Annäherung an das Becken über einen photolektrischen Mechanismus ausgelösten Wasserspülung, bzw. beim Aufstehen vom Becken: „Das ist eine ’neue Aussage‘ und die Gewißheit, dass es keine Ohnmacht gibt, außer durch Depression,“ meinte dazu der Philosoph J.F.Lyotard, dem diese Klobecken und Urinale, die er das erste Mal auf der Toilette des Fachbereichs Informatik der Universität Aarhus benutzte, sogleich Beweis dafür waren, dass wir in der „Postmoderne“ angekommen sind. Mit den „All-Gender-Toiletten“ verschwinden diese neumodischen Urinale allerdings wieder – aus Schamgründen.

Noch weiter geht eine Wasserspülung bei den Sitztoiletten, die das Toilettenpapier ersetzt, diese Neuheit hat sich aber noch nicht richtig durchgesetzt. Auch die sauteuren Toilettenbecken, deren Sitz mit Plastikfolie bezogen ist, die nach jeder Benutzung automatisch eingezogen und dann wieder „frisch“ bezogen werden, ist nur etwas für paranoische Reiche, die Angst haben, dass sich beim Kacken Keime an ihrem Arsch festsetzen.

Mir war es mehrmals eine große Freude, wenn ich auf der Frankfurter Sanitärmesse den Verkäufern in Schlips und Anzug zusah und –hörte, wie verdruckst sie Interessenten diese Neuheit anpriesen und dafür nach Worten mit nichtanaler Konnotation suchten. In Deutschland ist der Analcharakter dominierend, worauf allein schon die immer noch rigide Sauberkeitserziehung und die vielen daraus später resultierenden Schimpfwörter wie Scheiße, Kacke, Arschloch hinweisen. Die Amis mögen lieber genital orientierte Schimpfwörter. Bei den männlichen Opel-Kadettfahrern bestand lange Zeit die Gewohnheit, auf der Hutablage eine Klopapierrolle für alle Fälle mitzuführen, der von ihrer Frau ein kleiner bunter gehäkelter Hut übergestülpt wurde.

Während der Corona-Pandemie wurde das Klopapier in Deutschland knapp, während es in den Nachbarländern Kondome und Alkoholika waren. Der westdeutsche Klopapierhersteller Hakle verbuchte in der Zeit Rekordumsätze, als der Viruskrieg jedoch vom Ukrainekrieg abgelöst wurde – und die Papierpreise aufgrund des Embargos gegen Russland stiegen, mußte Hakle Insolvenz anmelden. Selten hat eine Konzernpleite so viele Presseberichte erfahren, beim Toilettenpapier geht es den Deutschen an die Substanz. Man durchforstete die Hakle-Geschichte und fand heraus: Der jüdische Kunsthändler Max Stern mußte 1937 seine Gemäldesammlung fürn Appel und n Ei, wie man so sagte, versteigern lassen, u.a. schleppte damals auch der Hakle-Chef Hans Klenk einige Bilder für sein stilles Örtchen ab. 2016 brachte seine Firma ein „Dekor-Toilettenpapier, 3-lagig, EM-Edition, mit Rasenduft“ sowie ein „Toilettenpapier 3-lagig, EM-Edition, 3-fach sicher mit Fußballdekor.“ auf den Markt. Hakles Pressestelle ließ verlauten: „Als sehr bekannte Toilettenpapiermarke bieten wir unseren Kunden Abwechslung, wenn es um Dekor oder Duft rund ums stille Örtchen geht.“ Daran versuchen sich auch immer wieder „Start-Ups“, u.a. Witzesammler und -verkäufer, die Toilettenpapier mit Witzen auf jedem Abschnitt anbieten. Früher oder später gehen ihnen jedoch die Witze aus.

Beim Toilettenpapier gab es einen Ost-West-Unterschied: „Hart, rau und hauchdünn: Das war das Klopapier der DDR. Während es im Osten ein einheitliches graues Krepp-Papier mit nur einer Lage gab, glänzte der Westen seit Mitte der 1980er-Jahre mit dreilagigem Luxuspapier. Nicht selten landete ein solches weiches Luxus-Objekt im Westpaket oder wurde bei Besuchen von der Verwandschaft mitgebracht – wohl nicht zuletzt aus Eigennutz,“ berichtete der MDR.

Bei den Schulpfadfindern mußten wir uns auf Wanderungen kleine Stöckchen zum Arschabwischen suchen, sie waren noch härter als Krepp-Papier oder Zeitungspapier, wie es in meiner Familie noch lange nach dem Krieg benutzt wurde. In einem von Nazifrauen geleiteten Kindererholungsheim auf Borkum bekamen wir zum Scheißen jedesmal nur drei einlagige Klopapier-Abschnitte: Ich habe unter dieser blöden Sparsamkeit gelitten. Jetzt las ich in einem Buch der Extremsportlerin Birgit Lutz, die mehrmals zum Nordpol wanderte und Grönland durchquerte, dass auch in ihrer Gruppe jeder aus Gepäck-Platzgründen nur täglich drei Klopapier-Abschnitte verbrauchen konnte. Als sie unterwegs im Eis eine größere Gruppe traf und einer ihr eine ganze Rolle Toilettenpapier schenkte, war sie vor Freude schier aus dem Häuschen.

P.S.: Louise Erdrich berichtet in ihrem neuen Roman „Jahr der Wunder“, dass auch in Minneapolis und Umgebung das Klopapier während der Corona-Pandemie oft ausverkauft war.

.

.

Stadt Land im Fluß

Laut dem Ökologen Josef Reichholf öffnen sich die Städte der Natur, während sich die Dörfer ihr gegenüber verschließen. Aber was hält man davon: Der französische Bauernrebell José Bové meinte vor einigen Jahren, dass die Ausbildungsstätten für Landwirte geradezu überlaufen sind, weil so viele junge Franzosen Bauern werden wollen. Die Agraruniversität Hohenheim riet ihren Absolventen, die keine Höfe erben würden, sich zusammen zu tun, um gemeinsam einen landwirtschaftlichen Betrieb zu kaufen und zu bewirtschaften.

Wie diese Empfehlung aufgenommen wurde, weiß ich nicht, wohl aber, dass in den deutschen Agrarzeitschriften jede Menge Gesuche stehen von Leuten, die einen Hof suchen, während der schlickige TV-Sender RTL sich bloß für „Bauer sucht Frau“ interessiert. Sicher auch ein Problem, aber das größere sind Versicherungs – und Wohnungsbaukonzerne, Aldi-Erben, holländische Großbauern und internationale Konsortien, die aus spekulativen Gründen gleich tausende Hektar auf einmal u.a. in Brandenburg und Sachsen-Anhalt kaufen: Landgrabbing nennt sich diese Riesensauerei.

Ich erinnere mich noch an einen Fall in den Achtzigerjahren, da wollte ein Lehrer in der Eifel ein paar Weiden für eine kleine Nebenerwerbslandwirtschaft kaufen. Das wurde ihm verweigert, weil er kein Landwirt sei. Er klagte dagegen – verlor aber in jeder Instanz. Der Frankfurter „Informationsdienst für unterbliebene Nachrichten“ fand, dabei werde dreist das uralte „Kochener Landrecht“ praktiziert, dem Lehrer müsse geholfen werden. In Ostdeutschland ist das heute anders, aber noch schlimmer.

Manchmal gelingt es jedoch heute auch Leuten, sich eine Landwirtschaft aufzubauen ohne einen Pfennig Geld. Erwähnt sei Anja Hradetzky und ihr Mann Janusz. Sie besaß nur einen Hütehund und er ein Auto. Er kam von einem polnischen Hof und studierte an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, sie lernte nach dem Abitur Rinderherden-Management in Kanada. Beide waren arbeits- und mitttellos. Sie pachteten vom Nationalpark an der Oder Wiesen, erwarben dafür einen DDR-Weide-Melkstand und mieteten in Stolzenhagen (Wandlitz) eine Wohnung und Ställe. Dann verkauften sie Anteilscheine für ihre zukünftigen Kühe. Es kamen 50.000 Euro zusammen. Davon kauften sie 2015 von süddeutschen Bio-Höfen einen Bullen und 27 Kühe, zwei bekamen auf der neuen Weide sogleich drei Kälber, die bei ihren Müttern blieben. Dann ging das Melken los: die Milch wurde an eine Molkerei verkauft, ein Teil von privat als Rohmilch verkauft und Käse produziert. Zudem trafen sie sich „mit 24 anderen Jungbauern, die entlang der Oder genauso wie wir einen Hof aufbauten“ – und gründeten das „Bündnis Junge Landwirtschaft“.

In ihrem Buch „Wie ich als Cowgirl die Welt bereiste und ohne Land und Geld zur Bio-Bäuerin wurde“ (2019) schreibt Anja Hradetzky: Die meisten in ihrem Bündnis „waren mit Hartz IV gestartet. Oder dem Geld ihrer Eltern.“ Ihr Mann und Kindsvater Janusz steuerte das Motto für ihre Agrikultur bei: „Wochenmarkt statt Weltmarkt“.

Erwähnt sei ferner die bayrische Neubäuerin Maria Rossbauer. Sie lernte erst Hotelfachfrau, studierte dann Neurobiologie und wurde schließlich Journalistin in Hamburg, heiratete und bekam drei Kinder. Sie hat bereits mehrere Bücher geschrieben, das letzte hat den Titel: „Großstadtbäuerin. Mein Vater, sein Land und ich“ (2022). Maria Rossbauer hat noch drei Geschwister, die alle ebenfalls in irgendeiner Stadt leben und arbeiten. Ihre Eltern sind Akademiker, der Vater Landwirt. Als er ihnen mitteilte, dass er seine (viehlose) Landwirtschaft an sie vererben wolle, um sich mit 81 zur Ruhe zu setzen, beschlossen seine vier Kinder, in der Stadt wohnen zu bleiben, aber den Hof gemeinschaftlich als eine GbR zu bewirtschaften, d.h. alle vier Wochen sich auf ihren Äckern und ihrem Wald nützlich zu machen, aber die Hauptarbeit gegen Bezahlung Nachbarn und Verwandten mit ihren modernen Großgeräten zu überlassen.

Vordergründig arbeitet sich die Autorin derweil in die schwierige, auch stark staatlich reglementierte, dafür aber mit Prämien für alles mögliche gesegnete Landwirtschaft ein, sie macht sogar einen „Motorsägen-Kurs“ mit. In ihrem Buch heißt es: „42 Prozent des Einkommens eines Haupterwerblandwirts kommen aus Prämien und Subventionen“. Dafür gibt die EU in den nächsten sieben Jahren 387 Milliarden Euro aus. Nicht nur wer Blumen am Ackerrand sät, bekommt heute eine Finanzhilfe, sondern ebenso, wer Ackerunkräuter in seine Felder einbringt.

Im Hintergrund der Erbengemeinschaft wirkt auch immer noch ihr Vater, der ihnen telefonisch oder per mail erklärt, was als nächstes anliegt und wie das am Besten erledigen ist, denn sein Credo war, „dass man Dinge ‚mit der warmen Hand‘ vererben muß“, also noch munter und nachhaltig sein sollte, wie man heute vielleicht sagen würde, oder mehr segnend als verliebt, wie Nietzsche sich eine Verabschiedung vorstellte. Am Schluß dankt Maria Rossbauer ihrem Vater dafür, „dass du uns allen eine Heimat gegeben hast. Weil das ist nicht das Land. Das bist Du“. Er lächelt dazu auf dem Umschlagfoto mit einer nicht mehr gebrauchten alten Mistgabel in der Hand.

P.S.: Der Ökologe Josef Reichholf veröffentlicht demnächst im „oekom Verlag“ ein Buch über „Stadt Natur“, nach „Fluß Natur“ und „Wald Natur“.

.

.

Das Klimadilemma

2020 driftete die „Polarstern“ des Bremerhavener Instituts für Polar- und Meeresforschung mit Daten sammelnden Menschen aus 20 Ländern um den Pol herum, wobei nach alter sowjetischer Methode Flugzeuge, Hubschrauber und Eisbrecher „eingebunden“ waren und alle drei Monate 100 Wissenschaftler ausgetauscht wurden. Es ging dabei um den anthropogenen Klimawandel, die Forscher verorteten die relevanten Daten dazu jedoch nicht in der kapitalistischen Warenproduktion, sondern in arktischem Wind und Wetter. 140 Millionen Dollar kostete die „Mammutexpedition“, 70 Millionen zahlte die BRD. Um sich nicht lumpen zu lassen, verliehen die Amis der Fotografin des Instituts, die auf der „Polarstern“ mitfuhr, für ein Foto von zwei Eisbären, die an roten Forschungswimpeln schnuppern, den „World Press PhotoAward“. Bei den Amis hat jeder Furz Weltniveau und jeder gentechnische Fortschritt bekommt den Nobelpreis.

2022 machte sich auch das Expeditionsschiff „Cape Race“ des Meeresforschers und „Mare“-Herausgebers Nikolaus Gelpke auf in die Arktis rund um Spitzbergen. Mit an Bord war die Arktisenthusiastin und Journalistin Birgit Lutz, die daraufhin einen „Nachruf auf die Arktis“ veröffentlichte. Obwohl ich die Klimaforschungsstudien nicht mehr lesen kann, weil sie ein ödes Genre bilden – aus Zahlen, Daten und Alarmismen, die intellektuell wenig anspruchsvoll sind, fand ich ihr dickes Buch sehr lesenswert, zumal die Autorin neben vielen Fotos und Fachjargonerklärungen lauter Interviews mit Energieökonomen, Gänse- und Krillforschern, Glaziologen, Klimafolgenforschern, Philosophen und Tiefseeforschern darin aufnahm.

Der Biologe will mit seiner langjährigen Gänseforschung veranschaulichen, „‚wie in einem Ökosystem alles mit allem zusammenhängt“ und dass der „Klimawandel unser größtes Problem ist, er wird das Leben von Milliarden Menschen verändern“. Dann sagt er: „Für lange Zeit liebten die Menschen meine Geschichten. Sie sagten, ach, das ist so schön, dass du immer mit einem positiven Ende aufhörst. Aber jetzt denke ich, ich verliere diese Positivität. Ich kann nicht mehr zuversichtlich sein. Weil wir nichts tun’. (Weint und sagt lange nichts)“

Über weite Strecken des Buches geht es tatsächlich um Optimismus versus Pessimismus. Ersteres brachte Birgit Lutz bereits im Untertitel ihres Buches zum Ausdruck: „Noch können wir die Welt retten“. Ich habe ihre vier Arktisbücher gerne gelesen, sie begann eher sportlich und radikalisierte sich dann immer mehr. Die von ihr interviewten Professoren bleiben jedoch meist staatstragend, indem sie die Politiker mit ihren Daten munitionieren wollen, obwohl sie ständig auch das „Wir“ – also alle, die ganze Weltbevölkerung – im Mund führen. Das hört sich dann von einem Professor für Regenerative Energiesysteme so an: „Wir müssen handeln, d.h. dass wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten müssen und das tun, was die Klimaforschung empfiehlt: die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad, möglichst 1,5 Grad, zu begrenzen.“

Der Schiffseigner Gelpke ist pessimistisch: „Denn um etwas so Großes wie den Klimawandel zu bekämpfen – dafür braucht es ein Wir-Gefühl“. Einige Forscher haben ihre Optimismus vorübergehend aus der von Greta Thunberg angestoßenen Jugendbewegung geschöpft, aber nicht einmal gedanklich kommen diese Naturwissenschaftler darauf, dass das „Wir“ nur heißen kann: Klassenkampf (was laut Rosa Luxemburg Bürgerkrieg meint). Ein solches „Wir“ läßt sich natürlich nicht einpökeln wie Salzherige, aber an die „Politiker“ zu appelieren, die ihre Wähler bei der Stange müssen und ihnen nur sehr begrenzt Verzicht auferlegen dürfen, ist weltfremd. Zumal man doch mit dem Philosophen Hans Blumenberg grundsätzlich bezweifeln darf, „dass aus wissenschaftlichen Mitteilungen für die Wahrnehmung gelernt wird, denn schließlich geht für uns immer noch die Sonne auf und unter“. Und „Wir“ lesen zwar gerne Bücher über den Klimawandel, die Arktis und die Eisbären, sofern wir überhaupt lesen können, aber doch auch tausend andere Bücher, wobei fast 90 Prozent heutzutage Amiromane sind, in denen es meist um sexuell konnotiertes Menscheln geht.

Zur Wirkungslosigkeit des „Wir“ und der „Politik“ gehören laut Birgit Lutz auch und vor allem die jährlich mit Milliarden Dollar finanzierten Lobby-Organisatoren der Mineralölkonzerne und US-Milliardäre, wie z.B. das US-„Heartland Institute“, deren Slogan lautet: „Doubt is our product“. Sie säen (mit gekauften Wissenschaftlern) Zweifel: Ja, sagen sie z.B., die Verschmutzung der Meere mit Plastik ist ein großes Problem, aber die Plastikproduktion zu verbieten, das bringt nichts, wir müssen das Plastik „recyceln“. Und das heißt, dass sie auch noch Recyclingsfirmen gründen und damit doppelt verdienen, während „wir“ uns immer mehr farbige Mülltonen in den Hof stellen müssen. Kurzum: Die Ökonomen haben die Welt soweit verändert, dass die Philosophen sie nicht mehr interpretieren können. Und darunter leidet die ganze Arktisforschung, und nicht nur sie.

.

.

.

„Magister Schivelbusch“ (so nannte ihn Peter Hacks)

In dem Nachruf der Jungen Welt auf den Kulturhistoriker Wolfgang Schivelbusch wurden bereits einige seiner Arbeiten erwähnt. Für mich war sein Buch „Die Kultur der Niederlage“ (2001) wichtig. Es geht darin um den amerikanischen Süden 1865, um Frankreich 1871 und Deutschland 1918. Mit keinem Wort wird die jüngste deutsche Niederlage der sozialistischen DDR erwähnt und doch ist sie darin ständig anwesend.

Man hat schon oft auf die Ähnlichkeit zwischen der Plantagensklaven-Ökonomie der Südstaaten und der ostelbischen Junkerherrschaft hingewiesen, aber nicht, dass nach der Niederlage der DDR und der Zerstörung ihrer ökonomischen Grundlagen, diese wie der US-Süden einem umfangreichen „reconstruction-“ und „reeducation“-Programm unterworfen wurde, von dem vor allem die Kriegsgewinnler aus dem Westen (Norden) profitierten. „Sie müssen lernen, sich besser zu verkaufen,“ lehrten sie z.B. den „Umschülern“ – weswegen die Kultur der Ostler bzw. Südstaatler trotzig fortbestand.

Und so flattert die Fahne der Konföderierten heute an vielen märkischen Vorwerken. Im Film „Ausfahrt Ost“ porträtierten zwei BRD-Filmerinnen arbeitslose Ostler in der Trucker-Raststätte „Hungriger Wolf“ bei Magdeburg, die sich als rebellische Südstaatler begreifen. Und so wenig wie damals der Süden die Sklaverei bereute, will sich heute ein Großteil der DDRler vom Sozialismus distanzieren. Auch die Verlaufsformen nach der Niederlage ähneln sich: Zunächst dominierten die (ritterlichen) Jointventures, dann ging es nur noch um „Abwicklung“ und strengstes Wirtschaftsregiment. Dazwischen seufzte z.B. ein Treuhand-Manager auf einem Betriebsrätekongress in Ostberlin: „Ich muß unbedingt mal wieder Ostweiber beschlafen“. Auch der Ku-Klux-Klan begann einst als eine „Institution der Ritterlichkeit und Menschlichkeit“.

Derweil versank der Süden in Armut. Der Staat Mississippi gab ein Fünftel seines Nachkriegshaushaltes für Prothesen für Schwerbehinderte aus, auch die Hoffnung auf frische, arbeitswillige Einwanderer zerschlug sich bald: Allein „New Jersey nahm doppelt so viele auf wie der gesamte Süden“, schreibt Schivelbusch. Bald sprachen die ersten neuen Meinungsführer des Südens jedoch von einem „New South“. Auch solche Sprüche kennt man zuhauf von den führenden Mutmachern im Osten. Einer von diesen im Süden, Grady, behauptete: „In den Wäldern zwischen Virginia und Texas tummeln sich die Kapitalisten aus Neuengland auf der Jagd nach Investitionsobjekten; man kann kaum einen Schuss abgeben, ohne einen von ihnen zu treffen.“ Die Reisejournalisten aus dem Norden waren dagegen eher entsetzt über „die Ruinenlandschaft der Städte und Plantagen“.

All das kennt man aus der DDR als diese verschwand und immer mehr Westler über die leergeräumten Ost-Immobilien herfielen. Auch dass dann immer mehr Yankees den Charme der Beautiful Loser im Süden entdeckten – und ein ganz neues Beziehungsdrama-Genre (bis hin zu „Vom Winde verweht“) entstand – hat seine heutigen Parallelen: u.a. Botho Strauß in der Uckermark und die ganzen Adligen, die sich in alte märkische Schlösser krallen, mit Musikabenden am Kamin von Dresdner Quartetten dargeboten. „Der Süden wurde für diese alternden Piraten so etwas wie eine späte Leidenschaft, an die sie ihre Reichtümer verschwendeten“, schreibt C. Vann Woodward. Hier und heute gestehen die Ost-Edelimmobilienbesitzer aus dem Westen der FAZ, dass sie ihr ganzes Vermögen in die Sanierung stecken und auch schon acht Platanen an der Auffahrt neu gepflanzt hätten.

Dies alles führte dazu, dass man die Vergangenheit nostalgisch verklärte. So wie ein Mitarbeiter des Deutschen Historischen Museums rückblickend meinte: Gegenüber dem neuen Direktor Stölzl war „unser Chef doch der reinste Menschenfreund“, wurde bereits in „Onkel Toms Hütte“ der gute, willensschwache alte Plantagenbesitzer dem aus dem Norden zugewanderten sklavenschindenden Bösewicht entgegengesetzt. Aber, „was vor der Niederlage Macht, Substanz, Überzeugung, Religion war, wird für den Sieger nun Ornament, Spiel, Unterhaltung“ (Schivelbusch). Die „Eskapismusindustrie“ (á la MDR) blühte. Kurzum: Es wurde immer übler und ökonomischer. In der Idiotenzeitung für den Ostler „Super“ Titelte der spätere Bild-Kolumnist Franz-Josef Wagner: „Angeber-Wessi mit Bierflasche erschlagen. Ganz Bernau ist glücklich.“

2000 heißt es in einer Reportage des „Freitag“ über das Mansfelder Land: „Noch nie in der 800-jährigen Bergbaugeschichte war das Gebiet so tot wie heute. Junge Leute verlassen die Stadt, gehen über den Harz in den anderen Teil Deutschlands. In manchen Monaten beträgt die Arbeitslosigkeit bis zu 50 Prozent.“

2005 schickte dagegen die ARD ihren altgedienten Reporter Fritz Pleitgen in die Region, um „Erfolgsgeschichten“ aufzuspüren: Da „baut ein Winzer auf einer Braunkohlenhalde ertragreich Wein an,“ und dort „die Nonnen des Zisterzienser-Ordens im Kloster Helfta, die in Luthers Eisleben für ein Comeback der Katholischen Kirche gesorgt haben“.

Ich interviewte 2010 die im Kampf gegen die Abwicklung der Kaligrube in Bischofferode engagierte evangelische Pastorin Christien Haas: „Es ist eine deprimierende Situation,“ meinte sie, und „daß jetzt nach der Niederlage so viel rückwärtsgewandtes Zeug im Eichsfeld passiert: Schützenvereinsgründungen, Traditionsumzüge und sogar Fahnenweihen…“ Kann es sein, dass die „Kultur der Niederlage“ massenhaft rassistische Reaktionäre gebiert?

.

Zwei Fliegen mit einer Klappe

.

Viagra

In den 80er Jahren trafen sich im Rahmen von »Citizen Diplomacy« US-amerikanische und sowjetische Jugendliche in Moskau und diskutierten ihre Vorurteile, moderiert von einem US-Lehrer und einer Sowjetpädagogin. Als einer der amerikanischen Jugendlichen von den sowjetischen Jugendlichen wissen wollte, wie sie es mit dem Sex halten würden, antwortete die Pädagogin: »In der Sowjetunion gibt es keinen Sex!« Großes Gelächter auf beiden Seiten, aber die Frau hatte recht: Sex ist eine US-Erfindung, die in den USA nicht nur in bald jedem Formular abgefragt wird (als Frage nach dem Geschlecht), sondern auch für besonders geistloses Ineinander- und Auseinanderschieben der Geschlechtswerkzeuge steht. Nicht, dass es keinen Spaß macht, aber es ist viel zu einfach. Früher hätte man gesagt: zu entfremdet oder zu egomanisch. Sex hat man mit Prostituierten oder bei prostitutionsähnlichen Zusammentreffen, die womöglich noch mit brust- und lippenvergrößernden Maßnahmen sowie mit Reizwäsche, Viagra, Alkohol oder Kokain »angefeuert« werden. Die israelische Soziologin Eva Illouz hat sich in mehreren Büchern über diese Formen des »Aufgeilens« ausgelassen, sie heißen u. a. »Gefühle in Zeiten des Kapitalismus«, »Der Konsum der Romantik«, »Wa(h re Gefühle«.

Seit etwa einem Jahr bekomme ich täglich ein oder zwei Angebote gemailt – für PDE-5-Hemmer, eine Gruppe gefäßerweiternder Substanzen. Der ursprünglich als Blutdrucksenker vom US-Konzern Pfizer erforschte Wirkstoff Sildenafil löste unter dem Namen Viagra »eine zweite sexuelle Revolution aus«, meinte der NDR Info vor knapp einem Jahr. Ich würde eher meinen: Viagra hat die erste sexuelle Revolution, die mit der Antibabypille und der antiautoritären Bewegung begann, in schlechten Konsum verwandelt.

Bei den mir gemailten Angeboten, die mir die fiktiven Alice Schwarzer, Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Günter Grass oder Lolita schickten, handelt es sich um rezeptfreie Viagra-Ersatzpillen, die mir mit extrem dummen, sexistischen Sprüchen verkauft werden sollen.

Auf der Internetplattform docplayer.org heißt es: »Der Vertrieb illegaler Arzneimittel über das Internet und damit die Gefährdung der öffentlichen Gesundheit wächst laufend. Heute sind mehr als 95 Prozent der im Internet vertriebenen Arzneien Fälschungen oder Substandard. Der Internethandel mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln ist in Österreich verboten. So betraf ein Großteil der Fälschungen, die beispielsweise 2008 analysiert wurden, vor allem: PDE-5-Inhibitoren Viagra und andere Erektionshilfen. Davon wies mehr als die Hälfte Gesundheitsrisiken für den Konsumenten auf.«

Ich selbst komme gar nicht erst in Versuchung, Viagra oder eines der Ersatzmittel zu kaufen, weil ich weder die für Onlinegeschäfte notwendigen Bankkarten besitze noch eine Krankenversicherung, um für ein Rezept zum Arzt gehen zu können. Wichtiger noch: Erektions- oder Potenzprobleme sind für mich Beziehungsprobleme und keine, die man chemisch lösen sollte. Aber natürlich, wenn man auf dumpfes Rein-Raus-Rammeln steht und das irgendwann nicht mehr »funktioniert«, dann helfen vermutlich nur gefäßerweiternde Substanzen von Pharmakonzernen, Kurpfuschern oder kriminellen Startups.

Deren Mails lesen sich dann z. B. so: »hoege suesse Maedchen zureiten (…) da wird man richtig depressiv, wenn ploetzlich die Steh- und Manneskraft fehlt und man nichts dagegen unternehmen konnte, so wie es frueher der Fall war. Das ist gluecklicherweise endlich anders, denn Probleme mit dem ›hart‹ werden sind mit moderner Medizin fuer den Mann rasch und ausgezeichnet zu beheben! Auch der vorzeitige Hoehepunkt wird ab sofort durch moderne Praeparate sicher vorgebeugt. Also endlich wieder ein Sexualleben auf das Sie sich freuen koennen, ohne andauernd daran zu denken, dass Sie wieder einmal viel zu frueh gekommen sind. Einfach unglaublich, dass man dafuer noch so viel bezahlt obwohl es bei uns, inkl. kostenloser Lieferung direkt nach Hause, immer noch guenstiger ist?«

P.S.: „Vögeln war gestern“, sagt Dietlinde und meint damit Kopulationstechniken.

.

.

Viagra-Komödien

Ich bekomme ständig Werbemails für „Hive – der selbsttragende Hängemattenständer für zwei Personen“, wobei ich nicht weiß, ob das nicht auch wieder irgendwas mit „Sex“ zu tun hat. Aber egal. In der „Zeitschrift für Psychoanalyse ‚Riss‘“ (Nr. 95) findet sich ein Beitrag der Professorin an der Berliner Internationalen Psychoanalyse Universität (IPU) Insa Härtel über „Biochemische Impotenzlösungskompetenz? Filmische Viagra-(Un)-Fälle“. Die Amis haben nämlich inzwischen schon die ersten wahnsinnig lustigen Filme über die „blaue Pille für den Mann“ gedreht, die es nun hierzulande ernsthaft psychoanalytisch auszudeuten gilt. Eine Aufgabe, der sich Insa Härtel gerne gewidmet hat, denn die Psychoanalyse ist ja eine „Sexualtheorie“, was bereits Lenin laut seiner Frau bemängelt hat, desungeachter wurde sie mit Trotzki und Joffe kurzzeitig fast eine Staatswissenschaft.

Inzwischen ist sie zwar selbst hierzulande etwas außer Konjunktur geraten, dafür ist Viagra so etwas wie eine Staatspille geworden. Es gibt wohl kaum noch eine Politikergruppe, die ins Ausland reist, ohne Viagra im Gepäck. Vorbilder waren diesbezüglich die Ausflüge des VW-Betriebsrats und einiger VW-Manager zu Prostituierten in Tschechien, Spanien, Mexiko und Brasilien für 2,7 Millionen Euro und der Ausflug von Managern der Hamburg-Mannheimer Versicherung zu Budapester Prostituierten für 83.000 Euro. In beiden Fällen zahlte der Arbeitgeber ihre Viagra-Rationen. Bei den demokratischen Kräften kommt wahrscheinlich der Steuerzahler dafür auf.

In dem Film „Austin Powers in Goldmember“ (2002) hat eine der Hauptfiguren, Nigel, einen „Viagra-Unfall“: Ihm ist eine Pille im Hals stecken geblieben und dadurch kommt es zur „Sexualisierung des steifen Halses“, schreibt Ilsa Härtel. „Bedingung für das Gelingen des Scherzes sind das Schillern des ‚Steifen‘“. Der Scherz ist eine Replik auf den profitabelsten Porno aller Zeiten, den es sogar auf Plattdeutsch gibt: „Deep Throat“ (1972), in dem die Hauptfigur Linda Lovelace ihre Klitoris im Hals hat und dort gar nicht oft genug zum Orgasmus kommen kann. In ihrer Autobiographie schrieb sie 1980, dass ihr Ehemann und Zuhälter sie zu dem „tiefen Fellatio“ gezwungen habe.

Eine Sorte Film – „alternde Männer, die erstaunliche körperliche Höchstleistungen vollführen“ – wurde laut Ilsa Härtel „Viagra Cinema“ genannt. In dem Film „Love & Other Drugs“ (2010) geht es um einen Pharmavertreter, Jamie, der diese Pillen verkauft. Bei einer „Pyjama-Party“ verabreicht eine Frau ihm „eine geballte Dosis Viagra“. Am Morgen erwacht er mit einem „schmerzhaften Riesenpenis“, worauf er seinen Bruder bittet, ihn ohne dumme Witze zu reißen ins Krankenhaus zu fahren. Nur die Kinobesucher sollen darüber lachen. Härtel schreibt: „In dieser Sequenz beschwört das angeschwollene Organ noch einmal das Mysterium des glorifizierten Penis – und gibt diesen zugleich einer aufgeblasenen Lächerlichkeit preis.“

Auch hierzu gab es zuvor einige frauenverlächerlichende Pornos mit Blondinen-Dialogen wie „Rauchst Du auch immer nach den Vögeln?“ „Ich hab noch nie nachgekuckt,“ aber Härtel kommt auf den Psychoanalytiker Sandor Ferenczi zu sprechen, der die Erektion als „unvollständig gelingende Loslösungstendenz des mit Unlustqualitäten beladenen Genitals vom übrigen Körper“ bezeichnete. Die Autorin meint, dass die im US-Film „biochemisch bis an den Rand überspannte ‚Autonomietendenz‘“ für Ferenczi „auf Organe von Tieren beziehbar“ ist, die ihren Penis „vom übrigen Körper“ loslösen.

Es gibt mehrere Tierarten, die das tun, Schnecken z.B., die sich als Hermaphroditen zunächst einigen müssen, wer Weibchen und wer Männchen ist, bevor das eine Tier seinen „Liebespfeil“ lanzenartig in den Fuß des anderen stößt. Noch losgelöster ist das Sexualorgan bei den männlichen Kraken: Diese senden ihren „umgestalteten Begattungsarm auf große Reise durch das Meer. Der Tentakel findet selbstständig den Weg zur weiblichen Krake und in ihr Geschlechtsorgan, die Mantelhöhle. Dort legt er das Samenpaket ab,“ heißt es auf „focus.de“. Dazu muß man wissen, dass Kraken Teile des Gehirns in ihre Tentakeln quasi ausgelagert haben. Sie besitzen damit einen denkenden Penis, der sich nicht so leicht verirrt. Härtel zitiert die Philosophin Alenka Zupancic, die von einem „abkoppelbaren Genießen“ spricht.

Das Gegenteil ist in einer US-Komödie auch möglich – mittels Viagra: „Sex on demand“ um sich das Genießen zu verkneifen. In „Little Fockers“ (2010) hat Jacks Frau im Gegensatz zu ihm Lust auf „Sex“, er schluckt daraufhin das Potenzmittel und bekommt eine „Erektion mittels pharmazeutischer Hilfe, um sich das Verlangen nach Geschlechtsverkehr in gewisser Weise vom Leibe zu halten,“ schreibt Ilsa Härtel. Abschließend meint sie, dass auch ihr Artikel über diese Viagra-Unlustfilme „von dem Versuch getragen“ ist, „das erregt Peinliche nicht nur zu genießen, sondern autotomisch [das Abwerfen von Körperteilen bei Bedrohung] ebenso dringend wieder loszuwerden – sei es in Gestalt des Films, der biochemischen Erfindung oder der Theorie“.

.

Die „Baywatch“-Schauspielerin Pamela Anderson schreibt in ihrer Autobiographie: „Meine Brüste hatten eine fabelhafte Karriere, ich bin einfach immer nur mitgetrottet.“

Ihr Lookalike Ina Werner aus Friedrichshain, die eine Weile in der Harald-Schmidt-Show mitmachte, erzählte in einem „Spiegel“-Interview, wie es ist, ein „Busenwunder“ zu sein.

„Die Sphäre der Sexualität ist kaum noch von der Sphäre der Produktion zu unterscheiden,“ heißt es in dem Essay „Was ist sexuelles Kapital?“ der israelischen Soziologinnen Eva Illouz und Dana Kaplan.

.

Animiert

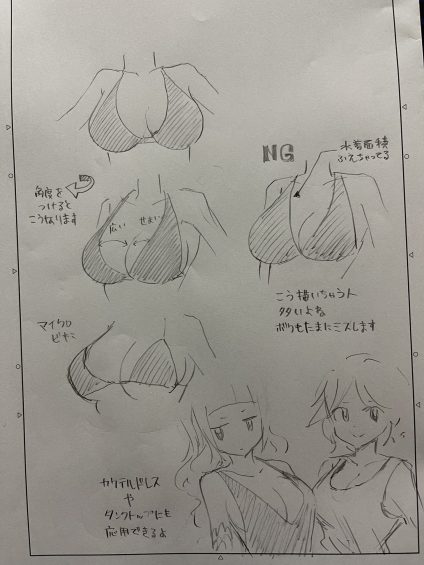

Man kennt inzwischen die japanischen Manga-Comics, als Film „Anime“ genannt, die mit ihren „Merchandising“-Produkten ganze Hallen auf der Leipziger Buchmesse füllen. Wer sich als Comic-Figur, als „Cosplayer“ kostümiert, hat auf der Messe freien Eintritt. Es gibt aber dezidierte Anweisungen, wie lang z.B. ein Schwert sein darf, aus welchem Material usw.. Die jungen Mädchen in den japanischen Comics haben alle riesige Brüste und sind meist mit Bikinis und kleinen Manga-Accessoires bekleidet. Auf Facebook kann man sich solche „tollen asiatischen Mädchen“ auch per Mausclick konstruieren – aus verschiedenen Gesichtern, Körpern und Beinen.

Es gibt diese Comicmädchen auch als Anime-Pornos (in 2D und 3D), wobei die übergroßen Penisse entweder Monstern oder afrikanischen bzw. afroamerikanischen Männern gehören, wenn es sich um Jungs handelt sind es oft Weiße und sie sind eher lieblos gezeichnet. Bei den Penissen und dementsprechend bei den Präservativen gibt es drei Größen: kleine für Asiaten, mittelgrosse für Weiße und grosse für Schwarze. Logischerweise reicht weissen Amerikanern oft das „mittelgroß“ nicht, weswegen einige ihren Penis künstlich vergrößern lassen. So eine Operation kostet rund 15.000 Dollar, wie es in einem langen Artikel des „New Yorker“ (vom 3. Juli 2023) mit dem Titel „Inside the Penis-Enlargement Industry“ heißt. Darin geht es vor allem um den Urologen Elist in Beverly Hills, den man auch den „Thomas Edison of penis surgery“ nennt. Er offeriert seinen Patienten (oft aus der Schwulen-Scene kommend) „Large, Extra Large“ und „Extra Extra Large“ Penisse. Daneben geht es um einen seiner Patienten, Mick. Außerdem wird auch noch der Urologe Ed Zimmerman aus Las Vegas erwähnt, der bekannt war für seine „HapPenis injections“ und sich seit 2021 als „TikTok’s ‚DickDoc'“ bezeichnet. Aus dem Artikel im „New Yorker“ geht hervor, dass die mit verlängertem Penis herumlaufenden US-Männer in der Mehrzahl seelisch und körperlich schwer daran leiden, die Autorin sprach jedoch auch mit neun Männern, die damit zufrieden sind. Der Urologe Elist ist auch optimistisch, dass seine chirurgische Penisverlängerungsmethode bald weltweit akzeptiert wird. Der Andrang in seiner Praxis ist jedenfalls enorm. Der Artikel endet mit einem seiner Patienten, Kevin. Er erzählte der Autorin, dass er fünf Mal bei Elist unterm Messer lag und u.a. zwei „upgrades“, eine „revision“ und ein „removal“ bekam, aber „sein Penis funktioniert noch immer nicht“.

Zurück zu den Manga-Mädchen: Ihre stets riesigen Brüste (manche groß wie Melonen) deuten zum Einen daraufhin, dass die postpubertären „Zeichner“ extrem oral fixiert sein müssen und zum Anderen, dass diese Manga-Mädchen Role-Models sind, was in Japan, China, Singapur, Thailand, Vietnam und Südkorea dazu führt, dass viele Teenager davon derart beeindruckt sind, dass sie sich ihre Brüste vergrößern lassen wollen. In Südkorea werden weltweit die meisten Schönheitsoperationen durchgeführt. Ohnehin gibt es in diesen asiatischen Ländern eine große Zustimmung zu Schönheitsoperationen. Leider fühlen sich die auf diese Weise aufgepumpten Brüste anschließend wie mit Fahrradschläuchen überzogene Halbkugeln aus Hartgummi an, also scheußlich. Aber man soll sie auch nicht berühren, denn es ist für ihre Trägerin nicht (mehr) angenehm. Sie sollen bewundert werden.

Auf dem chinesischen „tik tok“-Kanal treten solche Mangamädchen nun real in Erscheinung – im Großstadtgetümmel spazieren gehend, wie auf einem „Catwalk“, von allen Seiten angestaunt und photographiert. „Are they real?“ heißt diese Parade auffälliger junger chinesischer Frauen aus Singapur und China. Die Frage stellt sich wirklich, denn diese dünnen langbeinigen Teenager in engen Kleidern haben auch alle riesige Brüste und eine Wespentaille. Es sind lebendige Mangamädchen – ihr Lächeln wirkt manchmal sogar noch echter als das von den in 3D gefakten und manche tragen Manga-Kostümteile.

.

Unecht

Echt

Lebensecht (Silikon-Puppe)

In Berlin gibt es ein „Cybrothel“ – wo „Sex of the Future“ geboten wird. Für 350 Euro kann man sich dort eine Nacht lang mit einer von elf Silikon-Puppen „vergnügen“, und sich dabei von einem Pornofilm anregen lassen. Auf Wunsch liegen Kondome parat. „Alle Puppen sprechen fließend Deutsch und Englisch.“ Paare sind willkommen. Durch den „Buchungsprozess“ führt „Kokeshi“ – eine „analoge KI“: Sie ist „eine authentische Persönlichkeit und du kannst interaktiv mit ihr spielen.“ Demnächst gibt es aber auch „kokeshi.ai“.

.

Ich erinnere ein Interview mit der Berliner Künstleragentur von Frau Fieting in den Neunzigern, die vor allem Doppelgänger, „Look-Alikes“ managte. Im Neuköllner-Monster Hotel von Eduard Strelinsky („Estrel“) finden regelmäßig „Look-Alike“-Contest statt. Über ihre „Pamela Anderson“-Doppelgängerin erzählte Frau Fieting, dass die ihre Authentizität auch dadurch erreiche, dass sie stets mit einer Fantruppe erscheine: „Die rennen ihr bei Dreharbeiten bis aufs Mädchenklo nach. Außerdem hat sie die selben Hobbys wie die wahre Pamela. Unlängst war sie ganz verzweifelt, weil sich in Hollywood alle Frauen ihre Brüste vergrößern ließen und sie das eigentlich nicht wollte.“ Rosemarie Fieting bestärkte sie darin: „Du wirst Dir doch Deinen schönen Busen nicht kaputt machen“. In den „Reels“ von Facebook zeigen sich jene im Bikini, die sich eine solche Vergrößerung zwecks Attraktivitätssteigerung geleistet haben.

Für den kleinen Geldbeutel tut es neuerdings auch das Aufblasen der Lippen, wenn man die zunehmende Zahl von Frauen mit dicken Lippen (mit „Entenschnabel“) für einen Trend hält. Mit Revolax aufgespritzte Lippen kosten zwischen 120 („Normale Technik“) und 200 Euro („Russian Lips“, „Davinci Lips“).

Vorausgegangen ist dem die Mode der „tattos“ und der „tatto“-Künstler, deren Preise nach oben keine Grenze haben. Hinzu kamen dann noch immer mehr Piercing-Möglichkeiten. Neuerdings wird in U-Bahnen für die Entfernung von „tattos“ geworben, was auch nicht billig ist.

Ebenfalls in den Neunzigerjahren hörte ich eine Abiturientin rufen, als ihre Mutter aus dem Bad kam: „Iih, Mutti ist ja behaart!“ Da war also schon das Schamhaar-Entfernungs-Muß bis zu den Teenagern in Unna durchgedrungen. Auch wenn einer sich tatoolos zeigt, bekommt er zu hören „Was! du hast kein tatoo?!“ Eine Bekannte überraschte ihren Freund zu seinem Geburtstag mit einer tätowierten Rose auf dem Hintern.

Diese Moden und ähnliche entstehen aus einer nachahmenden Distinktion. Für den Soziologen Gabriel Tarde war die Nachahmung, das, was die Gesellschaft zusammen hält. Mimikry! Man erforscht sie zumeist bei den Tieren: Wenn z.B. ein ungefährliches Tier sich im Aussehen und Verhalten einem gefährlichen anähnelt. Wikipedia nennt die „Mimesis“ Nachahmung, was im Griechischen einst „mittels einer Geste eine Wirkung erzielen“ bedeutete. Als Mimesis bezeichnet man in den Künsten das Prinzip der Nachahmung im Sinne der Poetik von Aristoteles, im Unterschied zur ‚imitati‘“.

.

Entweder projiziert der juvenile Mangafan seine Wunschbilder auf reale Personen:

.

Oder das Leben ahmt in der juvenilen Manga-Scene die pubertäre Kunst nach:

.

Später werden dann amerikanische Schauspieler nachgeahmt:

Während die Literaturforschung von einem „Iconic“ bzw. „Visual Turn“ spricht, bezeichnet der Sozialphilosoph Ulrich Sonnemann die Bildsucht als „Okulartyrannis“. Dieser Begriff trifft sich mit den Dokumentar-Analysen des boomenden Fortbildungs- und Umschulungssektors, die der Filmemacher Harun Farocki seit der Wende gemacht hat. In den vor allem im Osten entstandenen Bildungszentren wird den Arbeitslosen u.a. beigebracht, wie man sich richtig bewirbt, d.h. besser verkauft. Es sind videogestützte Auftritts-Schulungen, in denen das wirkliche (d.h. das neue westliche) Leben geübt werden soll – für eine Gesellschaft, die laut Farocki „vollständig auf ihr Abbild hin organisiert ist“.

.

„Ohne genau zu wissen warum, interessierte ich mich seit einigen Wochen intensiv für Brüste. Selbst meine bescheidenen Malkünste reichten aus, um mich scharf zu machen. Zwei in zwei Sekunden gezeichnete pralle Beutel mit jeweils einem dunkel gekrickelten Kügelchen erregten mich maßlos. Ich war süchtig nach dieser hochwirksamen, äußerst primitiven Höhlenmalerei und zeichnete das zum Symbol kondensierte Brustpaar in alle meine Hefte auf der letzten Seite. Aber natürlich durfte es da nicht bleiben, mußte vielmehr nach kurzer Betrachtung zu einem unverfänglichen Bild umgestaltet werden. Doch auch da blieben meine zeichnerischen Fähigkeiten weit hinter der Vielfalt meiner Einfälle zurück. Ich gab mir Mühe, das Brüstepaar, das sich in dieser Schlichtheit auch Knackis gerne mit einer Nadel auf den Handrücken tätowieren, bis zur Unkenntlichkeit abzuwandeln. Brüste als Schlappohren von Hunden, als florales Ornament, als Wolken, als Gesicht unter doppelt geschwungener Frisur. Doch sosehr ich sie auch in Motiven versteckte, ich sah sie, es blieben Brüste. Es war unmöglich, ihren sexuellen Schlüsselreiz auf mich auszulöschen. Gerne zeichnete ich zu einem ersten Brustpaar ein zweites größeres dazu und dann noch ein weiteres, wiederum pralleres. Ich zeichnete mich hinein in ein Paradies der Riesenbrüste, und die Größenrelationen befeuerten meine gierige Vorstellungskraft. Wäre ich Michelangelo gewesen, ich hätte das Gewölbe der Sixtinischen Kapelle mit Hunderten Brüsten verziert. In allen Größen und Formen hätte ich sie mir in den Himmel aus Stein gehängt, um darunter zu lustwandeln.“ (Joachim Meyerhoff: „Die Zweisamkeit der Einzelgänger“, Köln 2019)

.

„Dass ‚Fairy Tail‘-Autor Hiro Mashima ein Fan von gezeichneten Brüsten ist, lässt sich in seinen Werken nur schwer übersehen. Damit auch andere Zeichner diese Körperteile ordentlich darstellen können, veröffentlichte der Mangazeichner nun eine Hilfestellung auf seinem Twitter-Account. Anlässlich des ‚Oppai no Hi‘ (‚Busen-Tag‘) am 1. August wollte Mashima einige Anfänger dabei unterstützen, ihre Zeichenkünste zu verbessern.“ (anime2you.de“)

„Ein Aspekt von weiblichen One Piece Charakteren ist tatsächliche die große Oberweite. Nun wollten zwei 10-jährige Fans dem ganzen auf den Grund gehen und haben Eiichiro Oda gefragt, wieso er die Charaktere mit großen Oberweiten zeichnet. So hieß es in der Frage:

„Wir haben festgestellt, dass Robin riesige Brüste hat. Wir haben es dann von der Seite betrachtet, und Nami hat auch riesige Brüste. Warum haben sie beide so große Brüste? Und könnte es eine Vorliebe von Oda-san sein? Das war eine Frage von uns beiden 10-Jährigen. P.N. Sakucchan & Yuzu-chan“. Darauf antwortete Eiichiro Oda: „Ich sage das immer wieder, aber ich erwecke nur die Träume der Jungen zum Leben!“ (phanimenal.de)

.

Das „Prinzip der Nachahmung“ gilt auch bei den „Look-Alike-Contests“ im Hotel Estrel. Mich interessierte daran zunächst, dass es ein Medienphänomen ist, d.h. die Doppelgänger entstehen wesentlich über die Medienpräsenz der Originale. Seien es die Queen, Clinton, Einstein oder Freddy Mercury. Und natürlich Marilyn Monroe. Eine ihrer Doppelgängerinnen hat sich sogar so wie ihr Vorbild umgebracht. Wenn ihr Vorbild stirbt, müssen ihre Doppelgänger viel Geld für Schönheitsoperationen ausgeben, damit sie so bleiben wie ihr „Star“ war. Eine Zeitlang liebäugelten wir mit der Erklärung dieses psychosozialen Phänomens der Nachahmung, die von dem englischen Botaniker Rupert Sheldrake stammt, der ebenfalls eine Medientheorie dazu entwarf, an der er seit 40 Jahren feilt. Seine „morphogenetische Theorie“ geht von einem „Feld“ aus, das via „morphogenetische Resonanz“ dem Leben Form und Farbe gibt. Es ist eine antigenetische Theorie, die eher eine (esoterische?) Art von Bio-Funkwellen favorisiert. „Are they real?“ fragte ich mich. Desungeachtet: Wenn man einmal auf die „Nachahmung“, auf „Mimikry und „Mimesis“stößt, dann sieht man sie überall am Werk. Bei den Haarfrisuren, den getrimmten Bärten, beim Parfum, den Hochzeitsfeiern und Beerdigungsabläufen. Manchmal kann man sogar sagen, wann dieses oder jenes Detail in Mode oder aus der Mode gekommen ist und bei welcher diese oder jener „stehengeblieben“ ist, auch intellektuell.

.

2D und 3D

.

Mimikry/Mimese (1)

Für den französischen Soziologen Gabriel Tarde war wie erwähnt die „Nachahmung“ alles – in der Gesellschaft. Er definierte gar die Gesellschaft „als eine Gruppe von Wesen, die sich gegenseitig momentan nachahmen“.

Für die holländische Philosophin Eva Meijer „unterstreicht Mimikry die Verbundenheit: Indem sie einander nachahmen, verstehen sich Menschen besser.“ Als Beispiel erwähnt sie (in:„Die Sprachen der Tiere“ 2018) u.a. das Sich-Ähnlich-Werden von Herr und Hund, „obwohl die Formen von Gesicht und Körper unterschiedlicher kaum sein könnten“.

Holländische Biologen beobachteten in Zimbabwe, dass die Schimpansin Julie 2007 anfing, mit einem Grashalm hinterm Ohr herumzulaufen, woraufhin es ihr immer mehr Schimpansen in ihrer unmittelbaren Umgebung und dann auch darüberhinaus nachtaten. Laut Eva Meijer war dies „das erste nachweisliche Beispiel einer Mode“ bei Tieren. Als Julie 2013 starb, ebbte sie ab, einige Schimpansen hängen ihr aber noch immer an.

Bei Julie handelte es sich um einen typischen „style-leader“, vergleichbar etwa dem Fernsehstar Sue Ellen aus der Fernsehserie „Dallas“, deren Frisur von Zigmillionen Frauen nachgeahmt (kopiert) wurde: eine fast globale Mimikry.

„Bis heute war Sue Ellen die interessanteste Figur im Fernsehen der 80er Jahre. Viele Menschen haben sich mit ihr identifizieren können,“ schreibt das Münchner Mimikry-Journal „Die Bunte“, das wesentlich mit dazu beitrug, die „Sue Ellen“-Frisur auch hierzulande durchzusetzen.

Heute ist es die Schauspielerin Scarlett Johansson. Mit ihr passiert jedoch etwas anderes: Sie spielt die Hauptrolle in der Realverfilmung der japanischen Manga-Story „Ghost in the Shell“. Computer-Effekte sollen sie etwas japanischer aussehen lassen, damit die zigmillionen Manga-Fans in Asien nicht allzu sehr enttäuscht sind, denn auch in den Nebenrollen wurden nicht viele Asiaten untergebracht. Die Original-Story von Masamune Shirow aus dem Jahr 1989 wurde schon in Anime-Filmen und Serien erzählt und als Videospiel verbreitet. Umgekehrt wurde auch Scarlett Johansson schon in zig Manga- und Hentai(Porno)-Stories (in 2D und 3D) kopiert, nicht nur in den japanischen, sondern auch in den koreanischen und chinesischen Mangas bzw. Hentais:

.

„Weil gängige künstliche Intelligenzen mit riesigen öffentlich verfügbaren Datensätzen trainiert werden, werden die Fälschungen besser und akkurater, je prominenter eine Person ist,“ schreibt der „Spiegel“. „In der Geschichte neuer Technologien war es oft die Erotikindustrie, die am schnellsten auf Innovationen aufsprang. Ob 3D-Videos, 4K-Auflösung oder virtuelle Realität: Immer verstanden Pornoproduzenten am besten, wie sich Illusionskunst zur maximalen Befriedigung einsetzen läßt. Sogenannte Deepfakes sind in wenige Monaten zur heißesten Ware der Onlinepornografie aufgestiegen.“

.

„Seit den 1990er Jahren sind diese neben Animes und Computerspielen ein erfolgreiches kulturelles Exportgut Japans“, heißt es auf Wikipedia. In den Siebzigerjahren begann sich eine organisierte Fanszene mit eigenen Veranstaltungen und Publikationen zu entwickeln, die wiederum auf die professionelle Szene wirkte. Im Herbst 2000 erkannte die japanische Regierung Manga und Anime offiziell als eigenständige, förderungswürdige Kunstform an und das Medium wurde zum Pflichtstoff im Kunstunterricht, wobei man auf eine Darstellung des Mangas als traditionelle japanische Kunst Wert legte.

Jedoch gab es sowohl 2002 als auch ab 2010 auch staatliche Bemühungen, sexuelle Darstellungen von unter 19-Jährigen zu beschränken und die Jugendschutzgesetze wieder strenger auszulegen, was zu großen Protesten in Teilen der Zeichner- und Fanszene führte. Auch Debatten um die Wirkung von Gewaltdarstellungen auf Jugendliche und Kinder kamen nach Gewalttaten immer wieder auf. 2015 kam es zu Kritik an sexuellen Darstellungen vor allem Minderjähriger in einigen Mangas, nun vor allem von außen mit der Motivation, international gegen Kinderpornografie vorzugehen.