Bäume/Wälder

„Bäume sind nicht nur untereinander – mit ihrem Wurzel-Pilz-Geflecht – verbunden. Sie sind auch mit uns verbunden. Wir haben sogar DNA mit Bäumen gemeinsam. In einem sehr realen Sinn sind wir ‚Verwandte‘.“ (Jason Hickel: „Weniger ist mehr“ 2023)

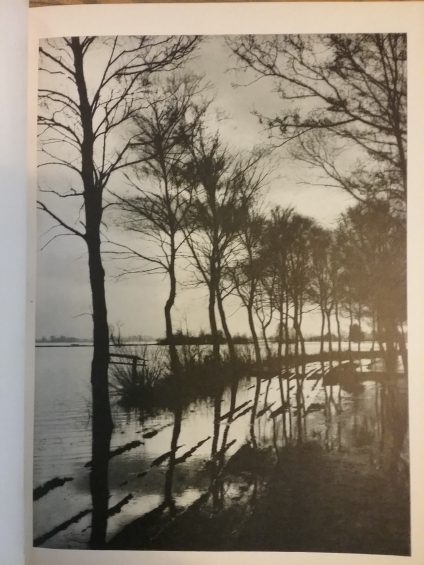

Die Schäferin und Fotografin Gita Fuori hat Aufnahmen von winterlich kahlen Bäumen am Waldrand gemacht, keine Randfichten, von denen sie kürzlich 20 in einer Galerie ausstellte. Dies hier wurde bei der Eröffnung vorgelesen.

Der Biologe Jakob von Uexküll meinte: Es gibt keinen Wald als objektiv festlegbare Umwelt, sondern nur „einen Wald-für-den-Förster, einen Wald-für-den-Jäger, einen Wald-für-den-Botaniker, einen Wald-für-den-Spaziergänger, einen Wald-für-den-Holzleser”, und, dürfen wir hinzufügen: einen Wald-für-die-Fotografin.

.

.

Was sehen wir auf Gita Fuoris Bildern? Die Bäume, u.a. Birken, befinden sich in Winterruhe, ihr Stoffwechsel ist auf ein Minimum reduziert, da sie ihre Blätter abgeworfen haben, die sie in den anderen Jahreszeiten mit Energie versorgen, was mit dem Grün in den Blättern geschieht. Es sind dies kleine Organe, Chloroplasten, die mit Hilfe von Sonnenlicht und Wasser Kohlenstoffdioxid, CO2, aus der Luft aufnehmen und es in Kohlenstoff und Sauerstoff umwandeln. Der Kohlenstoff dient den Bäumen zum Wachstum, der Sauerstoff wird von ihnen wieder ausgestoßen, zusammen mit einem Teil des Wassers, das auf den Blättern verdunstet. Um die Verdunstung zu reduzieren, werfen die Bäume in manchen heißen Sommern einen Teil ihrer Blätter ab. Das weiß man.

Und auch dies: Während Fichten etwa 10 Liter am Tag verdunsten, sind es bei Buchen und Eichen 30 bis 40 Liter. Birken können an heißen Sommertagen sogar über 100 Liter Wasser pro Tag verbrauchen. Diese Verdunstung hat den Nebeneffekt, dass es im Sommer frischer und etwa 2 Grad kühler im Wald ist als in waldfreier Umgebung. Im Winter ist es dagegen im Wald wärmer, weil die Bäume ihre Lebensfunktionen nur reduziert und nicht eingestellt haben. Die Flüssigkeiten im Inneren dürfen nicht einfrieren, einige Bäume lagern Zuckerlösungen ein, die als eine Art Frostschutzmittel wirken.

Wenn alle Blätter abgefallen sind, weiß man trotzdem nicht genau, ob der Baum nur eine Winterpause eingelegt hat oder ob er tot ist. Durch die künstlerische Bearbeitung ihrer Baumfotos hat die Fotografin diese Ungewissheit verstärkt. Es sind manchmal nur Umrisse von Bäumen. Mit einer aufwendigen Rahmung hat sie aber zugleich bewirkt, dass wir vor allem den bizarren Wuchs der Stämme, Äste und Zweige wahrnehmen. Wie eine Zeichnung. Mangels Blätter haben die Bäume ihre Fotosynthese eingestellt und sind Fotoobjekte geworden. Anders gesagt: Die Künstlerin hat aus winterlich erstarrten Bäumen am Waldrand Kunst für eine Galerie in der Stadt gemacht.

Der französische Semiologe Roland Barthes unterschied die Metasprache, die in der Stadt gesprochen wird, von der Objektsprache – auf dem Land. „Die erste Sprache verhält sich zur zweiten wie die Geste zum Akt: Die erste Sprache ist intransitiv und bevorzugter Ort für die Einnistung von Ideologien, während die zweite operativ und mit ihrem Objekt auf transitive Weise verbunden ist.“ Zum Beispiel der Baum: Während der Städter über ihn spricht oder ihn sogar besingt, da er ein ihm zur Verfügung stehendes Bild ist, redet der Dörfler von ihm – gegebenenfalls fällt er ihn auch.

Und der Baum selbst? Wenn der Mensch mit einer Axt in den Wald kommt, sagen die Bäume: „Sieh mal! Der Stiel ist einer der Unsrigen.“ Das behaupten jedenfalls die Waldarbeiter in der Haute-Savoie.

.

.

Der Hannoveraner Geobotanikprofessor Hansjörg Küster, ein Waldexperte, legt großen Wert auf die Feststellung, dass Bäume „willenlos“ sind. Viele Veganer halten Pflanzen für gänzlich „gefühllos“, im Gegensatz zu Tieren, die sie deswegen nicht essen.

Beide botanischen Sichtweisen sind der westlichen Wissenschaft geschuldet. Für sie ist ein Subjekt ein nicht zu Ende analysiertes Objekt, wohingegen für indigene Völker, für das „wilde Denken“ der Indios in Südamerika beispielsweise, das Gegenteil gilt: Ein Objekt, u.a. ein Baum, ist ein nicht zu Ende analysiertes Subjekt.

Aus einem Interview mit Gita Fuori, wenn auch nicht über Pflanzen, sondern über ihre Herden, die sie als Schäferin hütete, weiß ich, dass sie beiden Sichtweisen etwas abgewinnen kann, wenn sie nicht sogar zwischen ihnen schwankt, also von biologischem Wissen ausgeht und voller Empathie ins Eigensinnige/Spekulative denkt. Auf ihren winterlichen Baumfotos finden sich überraschend viele mit Misteln in den Kronen. Misteln sind immergrüne Pflanzen, sie vermitteln uns also ganzjährig den Eindruck, lebendig zu sein. Sind es sehr viele, sehen die Bäume, auf denen sie wachsen, schon nicht mehr winterlich kahl aus. Im Rahmen einer Ausstellung käme dadurch den Fotos von diesen mistelbewachsenen Bäumen etwas Tröstliches zu. An Weihnachten hängt man sich mancherorts – vielleicht auch zum Trost – Mistelzweige an die Decke.

Bäume und Wälder sind nicht nur als Sauerstofflieferanten für uns lebensnotwendig, sondern werden auch als Holzlieferanten vielfältig genutzt, d.h. massenhaft gefällt. Das ist schon mal ein Widerspruch: einerseits brauchen wir sie lebend, andererseits tot. In beiderlei Hinsicht sorgen wir uns um sie. So auch einige Berliner Botaniker, die unlängst vor einer übermäßigen Zunahme der Misteln warnten – und einen breiten baumfreien Korridor vorschlugen, um das weitere Vordringen dieser Sandelholzgewächse zu stoppen, deren Verbreitungszentren sich vor allem im südlichen Afrika und in Madagaskar befinden. „Wir gehen davon aus, dass Berlin und Umgebung der größte Mistelherd Deutschlands ist“, so der Biologe Hans-Jürgen Daunicht. Es seien hier schon 20-40.000 Bäume von der Weißbeerigen Mistel befallen, vor allem in Spandau, Steglitz und Zehlendorf. In einem Brief an den Senat und die Bezirke kritisierten die Wissenschaftler das Desinteresse der Behörden: „Wir erwarten, ein Programm zum Schutz der Bäume.“ Einige anthroposophische Naturforscher gaben ihnen gegenüber zu bedenken, dass die bereits von Rudolf Steiner gepriesene Heilpflanze Mistel zu den gefährdeten Arten gehört.

Die Ausbreitung der Misteln ist aber durch baumfreie Korridore sowieso nicht zu stoppen. Um sich zu vermehren, das heißt, auf einen anderen Ast oder Baum zu siedeln, benötigt der von einem fruchtartigen Gebilde umgebene Samen der Mistel vor allem den Seidenschwanz. Den meisten Vögeln ist die Frucht zu bitter, wie der Münchner Ökologe Josef Reichholf in seinem Buch „Stadtnatur“ (2007) schreibt. Der Seidenschwanz hat einen verkürzten Darm und verdaut nur die oberste Schicht, die noch einigermaßen genießbar ist, den Rest scheidet er mit einem Schleimschwall aus. Zusammen mit dem Samen bleibt der klebrige Schleim mit Glück an einem Ast hängen. Dort keimt die Mistel aus und wächst langsam an. Sie schädigt die Bäume, auf denen sie wächst, kaum. Laut Wikipedia gilt sie „nur im Extremfall als Vollparasit“, und braucht etliche Jahre, um neue Samen zu produzieren.

Die starengroßen Seidenschwänze leben in Sibirien. „Sie kommen regelmäßig sechs- bis neunmal pro Jahrhundert in Großinvasionen“, schreibt Reichholf. Und zwar meist dann, wenn es ihnen im nordischen Winter zu ungemütlich geworden ist. In Sibirien leben sie vor allem von den Früchten der Eberesche, hier ernähren sich die Vögel großenteils von den Früchten der Mistel. Man könnte fast sagen: Sie ernten, was sie hier beim letzten Mal gesät haben, denn der Zyklus der Samenproduktion der Misteln ist mit dem Erscheinen der Seidenschwänze hier fast identisch. Sie haben quasi Vorsorge getrieben und Samen ausgesät, damit sie bei ihrer nächsten Überwinterung in Berlin oder München genug Nahrung vorfinden.

Die Seidenschwänze und die Misteln haben eine Beziehung, indem die Vögel für die Verbreitung der Mistel-Samen sorgen und die Mistel sie ihrerseits mit Nahrung versorgt. Ähnlich ist es mit einigen fruchttragenden Bäumen und den Flughunden, der einzigen nicht-parasitär lebenden Säugetierart, die auf mehreren Kontinenten für die erneute Verwaldung abgeholzter Flächen „sorgt“. Noch enger sind oft die Beziehungen zwischen Insekten und Pflanzen. Es gibt dabei „die verrücktesten Formen gegenseitiger Abhängigkeiten,“ schreibt das „Schweizerische Zentrum für Bienenforschung“.

„Auf die Spitze getrieben haben es dabei der Feigenbaum und die Feigenwespe.“ Bei der Feigenfrucht handelt es sich genaugenommen um Blütenbehälter, es gibt sie an zwei Baumtypen: die männliche „Bocksfeige“ entwickelt nur ungeniessbare Feigen mit männlichen sowie mit sterilen, kurzgriffligen weiblichen Blüten. Der weibliche Feigenbaum bildet dagegen ausschließlich „Essfeigen“ mit fruchtbaren, langgriffligen weiblichen Blüten. Das Weibchen der Feigenwespe „dringt in den engen Eingang der männlichen Feige ein, oft fallen dabei sogar Flügel und Fühlerteile ab, und legt seine Eier in die kurzgriffligen weiblichen Blüten.“ Durch die Eiablage bilden sich aus den Blüten Gallen. Zuerst schlüpfen die Männchen aus ihnen – und begatten die jungen Weibchen, „die noch geschützt in den Blüten harren.“ Wobei die Männchen die Blütenstände anschließend nicht mehr verlassen. Durch die Löcher, die sie in die Feige bissen, um zu den Weibchen zu kriechen, gelangen jedoch die befruchteten Weibchen mit Pollen beladen ins Freie, um die langgriffligen weiblichen Blütenstände der echten Feigen anzufliegen und zu bestäuben. Zur Eiablage müssen sie dann jedoch wieder eine männliche Brutfeige aufsuchen, damit daraus Nachkommen werden können. „Verirrt sich ein Weibchen in eine weibliche Feige, werden die Blüten zwar großzügig bestäubt, da die Griffel aber zu lang zur Eiablage sind, bleiben Nachkommen aus,“ heißt es im Text der Schweizer Bienenforscher über diese komplizierte Symbiose.

.

.

In einem Artikel über den „Kaschmir-Konflikt“ erwähnt die indische Schriftstellerin Arundhati Roy an einer Stelle ihren Mann, den Umweltaktivisten Pradip Krishen: „Er schreibt gerade ein Buch über Bäume. Es gibt darin ein Kapitel über die Befruchtung von Feigen, wie jede Feige von ihrer spezialisierten Feigenwespe befruchtet wird. Es gibt fast 1.000 verschiedene Arten von Feigenwespen.“ Und wohl auch ebenso viele verschiedene Feigenbäume.

In dem „Bericht aus dem innersten Indiens“ des Südasien-Korrespondenten der FAZ Thomas Ross, mit dem Titel „Der Tod des heiligen Baumes“ geht es, wie auch in vielen Berichten von Aruhdhati Roy, um die Vernichtung der Wälder und der Vertreibung der darin lebenden Menschen durch den Bau eines Staudamms. Die Dörfler im Bundesstaat Bihar wehren sich gegen ihre Vertreibung: Sie würden durch den Staudammbau einen Teil der Felder verlieren und sogar ihren heiligen Banyanbaum, auch bengalische Feige genannt. „Für die Bewohner des Dorfes war der Banyanbaum eine Verkörperung des ewigen Lebens, wuchs er nicht ununterbrochen, dehnte sich weiter und weiter aus…“ Ihr Widerstand begann mit der Nachricht, das die Regierung ihre Staudammpläne verändert habe, nun sollte auch noch der Platz ihres heiligen Banyanbaumes überflutet werden: „Nach einer alten indischen Tradition im Kampf für Bäume und Wälder banden sich die Freiwilligen an die Stämme.”

Der Banyanbaum hat mehrere Stämme, die aus seinen Wurzeln bestehen und einen ganzen Wald bilden können. Er wächst epiphytisch(als Aufsitzer, etwa so wie die Mistel) im Geäst eines Baumes, der zunächst keinen Schaden nimmt, da der Banyan kein Schmarotzer ist. Er sendet laut Wikipedia Luftwurzeln aus, die sich mit der Zeit zu einem dichten Netz entwickeln. Haben die Wurzeln den Boden erreicht, kommt es zu einem Wachstumsschub, da die Pflanze nun nicht mehr ausschließlich auf das Substrat angewiesen ist, das sich auf dem Wirtsbaum angesammelt hat. Mit zunehmendem Alter wird der befallene Baum schließlich erdrückt und stirbt ab. Die Befruchtung der bengalischen Feige erfolgt durch die Wespenart Eupristina Masonii.

Im widerständigen Dorf gab es einen Sannyasi: „‘Indien sei im Wald geboren,’ sagte er“. Die indische Kultur war als „aranya samskriti“, als „Waldkultur“ bekannt, sie sei „allzeit mit dem Wald verbunden“. Die „westliche Stadtwissenschaft“ wolle die Natur unterwerfen, die indische Waldwissenschaft hingegen sucht die Harmonie mit ihr.“ Er wollte nicht glauben, so Thomas Ross, „dass die Waldwissenschaft auch in Indien längst der Stadtwissenschaft gewichen“ ist.

Die Literatur über Bäume und Wälder füllt ganze Bibliotheken. Wenn man den Darwinisten unter den Autoren glauben darf, dann herrscht wie im Kapitalismus auch unter den Bäumen ein ständiger Konkurrenzkampf (um Nährstoffe, Licht, Bakterien, Pilze usw.). Die russisch-sowjetischen Forstexperten sahen das jedoch – symbiotisch gestimmt – ganz anders: „Es klingt paradox, aber der Wald braucht den Wald,“ so sagte es einer von ihnen und fügte hinzu: „Sonst stünden viel mehr Bäume einzeln, wo sie sich doch angeblich besser entfalten könnten.“

Inzwischen weiß man, dass es vor allem die im Waldboden mit den Baumwurzeln verbundenen Pilzgeflechte sind, die ein Baum benötigt: Sie liefern ihm Salze wie Phosphat und Nitrat und er versorgt sie mit den Photosynthese-Produkten seiner Blätter. Bei Neuanpflanzungen von Kahlschlägen wird heute dieser Mykorrhiza-Pilz gleich den Wurzelballen der jungen Bäume beigegeben.

Der in den Dreißiger und Vierzigerjahren führende Agrarbiologe der UDSSR Trofim D.Lyssenko empfahl bei der Wiederaufforstung die Anpflanzung von Bäumen in „Nestern“. Er begründete dies revolutionsromantisch: „Erst schützen sie sich gegenseitig und dann opfern sich einige für die Gemeinschaft“. Der Forstwissenschaftler G.N. Wyssozki ging nicht ganz so weit, aber auch er unterschied zwischen vegetativem Freund und Feind: Damit z.B. die Eiche gut wachse, dürfe man sie nicht zusammen mit Eschen und Birken anpflanzen, sondern sollte sie „von Freunden umgeben“ – von Büschen: Weißdorn, gelbe Akazie und Geißblatt z.B.. Laut dem Wissenschaftsjournalisten M. Iljin lehrte uns bereits der Gärtner Iwan W. Mitschurin, „dass sich im Wald nur die verschiedenen Baumarten bekämpfen, aber nie die gleichen“. (Wenn das stimmt, dann ist es im tropischen Regenwald mit seinen nährstoffarmen Böden genau andersherum: Hier brauchen Bäume der gleichen Art einen weiten Abstand voneinander).

Der russische Wald wird von der Steppe bedroht. Deswegen riet Lyssenko: aus Eiche (Wald) und Weizen (Feld) Verbündete gegen sie zu machen. Seinen Vorschlag begründete er quasi partisanisch: „Wenn einer zwei andere stört, dann lassen sich diese beiden stets, mindestens für einige Zeit, gegen ihren gemeinsamen Feind verbünden.“ Ob die russische Steppe wirklich den Wald bedroht, ist aber noch nicht ausgemacht. Es gibt viele Beispiele, wo es genau umgekehrt ist: wo Graslandschaften überwaldet werden. Um das zu verhindern, werden Schaf- oder Ziegenherden subventioniert – im Biosphärenreservat Rhön z.B..

Inzwischen gibt es zwar keine sowjetische Baumforschung mehr, dafür mehrt sich jedoch weltweit die kommunistische, die sich immer öfter mit dem „wilden Denken“ der Indigenen verbindet, von denen einige noch Waldvölker sind – in Südostasien, Südamerika und Sibirien etwa.

1980 hatte das Wort “Waldsterben” Konjunktur, 1984 hieß ein Waldbericht bereits: „Er war einmal. Der deutsche Abschied vom Wald“. Das “Waldsterben” wurde zum emotionalen Hintergrund für die “German Angst”, denn die Deutschen sind ein altes germanisches „Waldvolk”. Als es auf der Welt schon mehrere Hochkulturen gab, lebte man hier quasi noch auf den Bäumen, war aber guter Dinge, wenn man den römischen Geschichtsschreibern glauben darf.

.

.

Der Ökologe und Naturfilmer Horst Stern drehte 1979 einen Film über den deutschen Wald – nachdem der Bundeskanzler Helmut Schmidt mit einem Flugzeug über Deutschland geflogen war und anschließend gemeint hatte, das Land zwischen Schleswig-Holstein und Bayern bestehe zum Glück immer noch aus riesigen Wäldern. Horst Stern wies ihm daraufhin nach, dass der Eindruck täusche: 1. seien das zu großen Teilen erbärmliche Nutzholz-Anpflanzungen und 2. seien diese alles andere als gesund.

Anderswo sieht es nicht viel besser aus. Die Zerstörung der Regenwälder begann laut dem Direktor des “Center for the Support of Native Lands”, Mac Chapin, in den Fünfziger- und Sechzigerjahren: „Bis dahin hatten Malaria und Gelbfieber noch jedes Kolonisierungsprojekt verhindert: die Hälfte der Leute starb jedesmal. Aber dann wurde 1. das DDT entwickelt – und von den amerikanischen Soldaten zum ersten Mal im Krieg gegen Japan eingesetzt, 2. 1947 die Motorsäge erfunden – in Oregon, und 3. Straßenbaugeräte und die Asphaltierung. Dies geschah überall auf der Welt – und bis heute, wobei die medizinischen Mittel immer effektiver wurden, die Straßenbaugeräte immer größer und die Motorsägen immer besser.” Auf den damit entblößten Böden werden kunstgedüngte Plantagen angelegt.

In Deutschland bewirkten inzwischen Hitze, Dürre, Insekten und Schadstoffe eine „Waldkrise“, wie der BUND das nennt. Rund 300 Millionen Bäume müssen bereits nachgepflanzt werden. Zwar hat der „Waldumbau“ – weg von den „Nadelholz-Monokulturen“ und zurück zu den Mischwäldern – schon seit einige Jahrzehnten begonnen, aber nach Meinung der Experten nicht umfassend genug, was auch an den wirtschaftlichen Interessen liege. In Deutschland haben Nadelbäume (außer in den Alpen) eigentlich nichts zu suchen, dies ist ein Buchenland, aber Buchen darf man eigentlich erst nach 250 Jahren fällen (sie können 500 Jahre alt werden), Fichten und Kiefern liefern dagegen schon nach 60 bis 80 Jahren Papier, Bretter und Spanplatten.

Im Wald finden die ersten Gefechte zwischen Nationalökonomie und -ökologie statt!” schrieb der Kulturhistoriker Simon Shama in seinem Buch “Der Traum von der Wildnis”. Und dachte dabei an den letzten Rest europäischen „Urwalds“, den ersten polnischen Nationalpark „Bialowieza“, in dem derzeit wieder Bäume gefällt werden dürfen.

Man kann noch weiter zurück gehen. Bei Homer heißt es an einer Stelle – über eine Gruppe von Holzfällern im Gebirge: „Und nun zogen sie aus mit holzzerhauenden Beilen,/Mit gewundenen Seilen und vorn an der Spitze die Mäuler;…/Sobald sie die Schluchten des quelligen Ida erstiegen,/Fällten sie rüstig sogleich mit scharfem schneidenden Erzhieb/ Himmelragende Eichen; laut krachend stürzten sie nieder./ Drauf zerspalteten sie die Männer Achaias und luden/ Auf die Tiere das Holz…“

Etwa 400 Jahre später klagte Platon bereits über die Verkarstung der Berge Arkadiens infolge ihrer Abholzung: „Übriggeblieben sind nun im Vergleich zu damals nur die Knochen eines erkrankten Körpers, nachdem ringsum fort geflossen ist, was vom Boden fett und weich war, und nur der dürre Körper des Landes übrigblieb,“ heißt es in seinem Fragment „Kritias“.

Rund ums Mittelmeer wurden die Bäume vor allem für den Schiffsbau gefällt. Auf den adriatischen Inseln fingen die Österreicher Anfang des 20. Jahrhunderts an, sie mit immergrünen Eichen und Kiefern wieder aufzuforsten.

Die Seenation England, wo man beim Bau eines einzigen Schlachtschiffes mit 74 Kanonen über 2000 Eichen verarbeitete, ließ alle Eichenbäume auf der Insel zählen und versuchte mit Eichen-Pflanzaktionen ihrer Landbesitzer unabhängig von Fremdwald zu bleiben, zudem galt ihnen ihre wahre Freiheit als im alten Sheerwood Forest beheimatet, wo man zu Zeiten von König Jakob I. noch 23.370 Eichen gezählt hatte – und wohin sich in der Zeit der Rosenkriege die letzten Königstreuen zurückgezogen hatten: Laut dem Kulturwissenschaftler Simon Shama entstand diese Robin-Hood-Legende „in der Oberschicht und endete in der Unterschicht” – nachdem die englischen Romantiker den Wald und seinen Helden – den ehemaligen Holzdieb Robin Hood – „als Anwalt der Armen” entdeckt hatten.

Noch zu Marx’ Zeiten war der „Holzdiebstahl“ ein großes Thema, es herrschte „Holznot“. Marx beschäftigte sich mehrmals damit. Gerettet wurden die übrig gebliebenen Bäume letztlich von der Steinkohle, meint der Öko-Förster Peter Wohlleben.

Aber sind sie wirklich gerettet? Der „Spiegel“ berichtete kürzlich: „Die Bundesregierung will mit dem Rohstoff Baum bauen, verpacken, heizen und das Klima schützen. Für all das wird das auf lange Sicht nicht reichen. 400.000 neue Wohnungen sollen gebaut werden, und zwar jedes Jahr. Bundesbauministerin Geywitz will dafür verstärkt Holz nutzen, Ende Juni stellte sie zusammen mit dem grünen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir ihre Holzbaustrategie vor. Doch es scheint, als vertrügen sich die gut klingenden Pläne nicht mit der Wirklichkeit. Eine der offenen Fragen ist, wo all das dafür herkommen soll. Das grün geführte Umweltministerium will nämlich, dass künftig weniger Bäume gefällt werden. Die Wälder sollen sich selbst überlassen werden und damit zum natürlichen Klimaschutz beitragen.

Zudem setzen auch andere verstärkt auf Holz. In der Chemieindustrie soll Holz fossile Rohstoffe bei der Erzeugung von chemischen Grundstoffen ersetzen. Immer mehr Produkte werden in Holz verpackt, auf Holzpaletten geliefert. In der Gastronomie wird das Essen immer häufiger auf Einweggeschirr aus Holz serviert. Und dann soll nach den Plänen der Ampelkoalition auch noch weiter mit Holz geheizt werden. Wie soll das alles zusammen gehen? Es sind gute Zeiten für Holzbauer, Sägewerke oder Spanplattenfabrikanten. Die Zahl der Holzhäuser in Deutschland, die sogenannte Holzbauquote, steigt Jahr um Jahr. Im vergangenen wurden gut 21 Prozent aller Wohnhäuser überwiegend aus Holz gebaut. Mehr noch: Durch die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes sollen Heizungen, die u.a.Holz in Form der sogenannten Pellets verbrennen, sogar mit 30 Prozent gefördert werden.

Umweltschützer fürchten, dass durch den Holzboom in Deutschland auch der Druck auf die anderen europäischen Wälder zunehmen wird. Bevor die Russlandsanktionen im Juli 2022 griffen, wurden im großen Stil Pellets von dort importiert. Auch in Rumänien wird viel für Deutschland geschlagen. Recherchen des SPIEGEL belegten Anfang März, wie das illegale Holzen Rumäniens naturgeschützte Wälder zerstört. Schon heute ist Deutschland nach Italien zweitgrößter Abnehmer in der EU, per Lkw findet rumänisches Holz seinen Weg in Baumärkte, Möbelhäuser, Schreinereien und Sägewerke.“

Die Naturschutzverbände kritisieren die Bundesregierung: Das alles sei keine „nachhaltige Nutzung von Holz“. Auch immer mehr Künstler setzen sich mit ökologischen Fragestellungen auseinander.

Derzeit findet in Spandau eine Ausstellung statt, in der es u.a. um „Bismarck-Eichen“ geht. Eine wurde 1895 zu Bismarcks 80. Geburtstag in der Nähe des sächsischen Untreusees gepflanzt, sie ist heute noch eindrucksvoll. Im vergangenen Jahr lud die Künstlergruppe „Rimini Protokoll“ im Park von Burg Hülshoff (Münsterland) zu einerInstallation: „16 Szenen für einen Wald“ betitelt. Ausgangspunkt wareine 1842 veröffentlichte Novelle „Die Judenbuche“ von Annette von Droste-Hülshoff. Sie handelt von der Ermordung eines jüdischen Händlers und eines Oberförsters durch Holzdiebe. „Die Installation ist eine Mischung aus Hörspiel, Film und Naturbetrachtung an 8 Bäumen,“ gab „Rimini“ zu Protokoll.

Die „Judenbuche“ stand im Reinhardswald und wurde 2020 neu gepflanzt. Der Forstbedienstete Günther Schumann setzte sich dort bis 2014 mit Büchern und Filmen für Füchse ein, nachdem er sich mit einer Füchsin und ihren Jungen im Wald angefreundet hatte. Heute kämpfen dort Baumschützer gegen CDU und Grüne, die im Wald einen Kahlschlag für 18 Windkraftanlagen planen.

Inzwischen nehmen auch die Verstöße gegen das forstliche Verbot des „Raffholz-Sammelns” wieder zu – vor allem weil Kaminholz so teuer geworden ist, dass immer mehr Kaminbesitzer ihr Holz in den umliegenden Wäldern sammeln. Ähnliches gilt – im Dezember – auch für Weihnachtsbäume – meist „Nordmann-Tannen”.

.

.

International gelten heute vor allem die Holzkonzerne als größtes Übel, die mit ihren gedungenen Arbeitskräften und großen Maschinen den letzten „Urwäldern“ zu Leibe rücken. Borneo ist bereits zur Hälfte entwaldet. Die Holz- und Palmölkonzerne sind mit Zustimmung der jeweiligen Regierungen weltweit die größten Regenwaldvernichter. Die TV-Sendung „Panorama” berichtete über das Verschwinden des Regenwalds im Kongo und in Ruanda: „Holzfirmen aus aller Herren Länder räumen dort ab – darunter auch vier deutsche. Ein bis zwei Stämme pro Hektar sei ökologisch vertretbar, schade dem Wald nicht, verspricht die Tropenholzwerbung”.

Aber noch immer werden tausende von Hektar tropischer Regenwald täglich gerodet oder sonstwie zerstört (50% sind es bereits). Derzeit sind die chinesischen Holzfirmen weltweit führend im Baumfällen. Die Edelhölzer aus Südamerika werden von ihnen schon auf dem Schiff zu Möbeln verarbeitet. Um nicht durch das von Amerikanern beherrschte Nadelöhr Panamakanal zu müssen, plant der chinesische Telekom-Milliardär Wang Jing einen zweiten Kanal durch Nicaragua. Der chinesische Kanal wird mit 30 Milliarden Euro veranschlagt – bei einer zehnjährigen Bauzeit. Die Umweltschützer des Landes protestieren gegen das Projekt, auch ihre Gegner dort.

Hölzer verschiedener Qualitäten bezieht China nicht nur aus Lateinamerika. In Sibirien sind tausende chinesische Holzfäller (sowie auch nordkoreanische Vertragsarbeiter) dabei, die dortigen Wälder zu Essstäbchen zu verarbeiten, wie der Spiegel berichtete. In Burma wird fast das gesamte Teakholz über die nahe Grenze nach China exportiert, auch Indonesien exportiert sein illegal geschlagenes Teakholz heimlich über Burma nach China. Die Baumstämme werden zumeist mit Elefanten aus dem Wald gezogen und dann mit Lastwagen weiter transportiert.

Der Ostberliner Elefantenpfleger Patric Müller meint: „Dort werden die Elefanten noch wirklich gebraucht. Das hat etwas Paradoxes: Die Teakholzwälder werden massiv abgeholzt, das gibt jedoch den Elefanten Arbeit – und somit Schutz. Wenn es aber gelingt, den Handel mit Tropenholz einzudämmen, dann verlieren die Elefantenführer (die Mahuds) ihren Arbeitsplatz und die Elefanten ihre Daseinsberechtigung,“ d.h. sie verschwinden aus Südostasien.

In Afrika, schreibt der polnische Reporter Ryszard Kapuscinski, „sind die ersten Stunden der Nacht die geselligste Zeit. Man versammelt sich um den großen Mangobaum in der Mitte des Dorfes.“ Dieser Baum, der Schatten spendet, ist mehr als ein Baum, er ist – das Leben selber. Wenn es im Dorf einen Lehrer gibt, dann dient der Platz morgens unter dem Baum als Klassenzimmer…Wenn die Mittagsstunden anbrechen und der Himmel weiß zu glühen beginnt, gesellen sich zu den Schatten suchenden Kindern auch Rinder, Schafe und Ziegen…Die Nachmittagsstunden sind am wichtigsten – die Alten kommen unter dem Baum zur Beratung zusammen. Der Mangobaum ist der einzige Ort, wo man sich treffen und unterhalten kann, denn im Dorf gibt es nirgends einen größeren Raum…Wenn sich der Tag dem Ende zuneigt und die Dämmerung hereinbricht, beenden die Versammelten ihre Beratung…Jetzt kommen die Frauen unter dem Baum zusammen, es kommen die Alten und die Kinder, die überall dabei sein wollen. Wenn die Menschen Holz haben, machen sie ein Feuer…Nun beginnen die angenehmsten Stunden – die Stunden, in denen die Ereignisse des Tages erzählt werden.“ Wenn ein Blitz in den Mangobaum einschlägt und er stirbt, ist das eine Katastrophe für das Dorf.

In Mitteleuropa war nicht selten die Linde das Zentrum des Dorfes. Der DDR-Schriftsteller Erwin Strittmatter erzählt in einem seiner Dorfgeschichten, dass in Bohsdorf in der Niederlausitz, wo er aufgewachsen war und seine Mutter ihren durch ihn berühmten „Laden“ betrieb, die dortige alte Dorflinde einem „Konsum“-Neubau weichen sollte. Als Strittmatter, der inzwischen auf dem „Schulzenhof“ im Ruppiner Land lebte, davon erfuhr, bemühte er sich, die Linde zu retten – aber es war bereits zu spät. Man hatte sie gefällt. Auch das war eine kleine Katastrophe für das Dorf. Zumal das auf dem freien Platz neu gebaute Einkaufszentrum nach der Wende leer stand.

In den Städten werden die Straßenbäume immer kurzlebiger. In der TU Berlin experimentiert man mit verschiedenen Baumarten aus den USA, Ungarn, Japan und China, die den lebensfeindlichen Bedingungen in Berlin trotzen sollen. Derzeit bangt man hier um die Kastanien, die von „Miniermotten” befallen werden, um die Linden, die Blattläuse anziehen, um Ahorn, den der Mehltau schwächt und um die Eichen, die von einem aus Amerika kommenden Pilz befallen werden. Um die riesige Abraumhalde des Kalibergwerks in Bischofferode zu bepflanzen, hat man auf die salztoleranten Saxaul-Bäume aus der Wüste Gobi zurückgegriffen. Nicht nur die Ökonomie, auch die Ökologie globalisiert sich, schon allein dadurch, dass die Pflanzen auf der nördlichen Halbkugel wegen der Klimaerwärmung in Richtung Nordpol wandern und die Pflanzen auf der Südhalbkugel in Richtung Südpol. Die Tiere folgen ihnen, während die Menschen aus dem Süden in Richtung Norden emigrieren.

Die Barbesitzerin Erika Mayr, Vorsitzende des Imkervereins Charlottenburg/Wilmersdorf, schrieb ein Buch über „Stadtbienen“. Darin erklärte sie, warum es in Berlin besonders viele Imker gibt: Nicht nur stehen hier viele Straßenbäume, bei der Baumauswahl ließ man sich nach dem Krieg auch von einem berühmten Gärtner und Imker aus Potsdam beraten – und der, Karl Foerster, wählte gute Trachtbäume aus, deren Blütezeiten unmittelbar aufeinander folgen: Kastanie, Ahorn, Robinie und Linde… „Deshalb liegen die Erntemengen der Stadtimker auch deutlich über denen der Landimker.“ Von Mitarbeitern aus den Berliner Grünflächenämtern erfuhr die Autorin, dass sie mittlerweile nur noch wüßten: „Birken verursachen Schmutz und Autos werden von den Blattläusen der Linden ganz klebrig.“Seit Jahren gibt es überdies einen „stetigen Baumverlust in der Stadt, der aus Kostengründen nicht mehr durch Neuanpflanzungen ausgeglichen werden kann,“ schreibt „Die Welt“. 2017 gab es hier noch 430.000 Straßenbäume.

In England haben Botaniker festgestellt, dass die Eichen immer kleinere Wurzeln bekommen. Und allgemein setzen den Wäldern immer mehr Baumschädlinge und Flächenbrände infolge von Trockenheit zu.

1997 gewann der Sender Spiegel-TV den Filmemacher und Umweltschützer Horst Stern für einen – letzten – Beitrag. Der „Nationalpark Bayerischer Wald“ war vom Borkenkäfer befallen. Da er die „Entstehung dieses einzigartigen deutschen Urwaldes vor 25 Jahren publizistisch mit voran“ trieb, habe er sich nun, wie er sagte, „nicht der Pflicht entziehen“ können, dem Nationalpark „in einer seiner schwersten Krisen beizustehen“. Heraus kam bei seiner Reportage ein „wortreiches Plädoyer für das Nichts-tun“, weil dem Wald nach seiner Überzeugung nur auf diese Weise „geholfen“ werden könne.

Bei einer Exkursion des Berliner Insektenforschervereins „Orion“ in den Pankower Schloßpark schien der Vereinsvorsitzende Jens Esser ebenfalls dieser Überzeugung zu sein. Es ging an dem Tag um den auf bzw. in alten Eichen, gerne in deren Totholz, lebenden Großen Eichenbockkäfer. Im Schloßpark lebt die größte Population in der Stadt, weil es in diesem ehemaligen Hutwald, in dem einst Vieh geweidet wurde, noch viele alte, z.T. lädierte Eichen gibt. Leider, so Esser, würden die Gartenbauämter mit immer weniger Personal die Arbeiten an Fremdfirmen vergeben, die mit immer schwererem Gerät den Bäumen und Büschen zuleibe rücken. „Sie geben sogar die Aufträge für die Baumgutachten an Fremdfirmen, die wahrscheinlich dann Billiglohnarbeitskräfte zum Baumbeschneiden und -fällen einstellen, die also wenig sensibel vorgehen.“

.

Die früheren Stadtgärtner, die die Flora zum Teil noch selbst gepflanzt haben, waren weitaus schonender bei ihren Lichtungs-Maßnahmen gewesen. Und immer noch gelingt es den Bürgern nicht, das Fällen auch nur eines Baumes und damit die Vernichtung der auf ihm lebenden Insekten zu verhindern: „Wir haben uns in Pankow an die Untere Naturschutzbehörde gewandt, die hat das an die Obere Naturschutzbehörde weitergegeben – aber die hat bisher noch jede Maßnahme der Gartenbauämter abgenickt. Es kommt bald gar nicht mehr zu Totholz. Und wenn, dann wird das liegengebliebene sofort geklaut, denn immer mehr Haushalte haben einen Kamin. Klar, in Parkanlagen ist die Verwaltung in der ‚Verkehrssicherungspflicht‘, was herabfallende Äste oder umfallende Bäume betrifft, aber hinter der Mauer am Schloß befindet sich der Schloßgarten – und dafür ist die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten zuständig. Deren Gärtner gehen ganz anders als die Fremdfirmen der Bezirks-Gartenbauämter mit ihrer Flora um, auch mit den uralten Eichen und den Eichbockkäferlarven, die in ihnen leben.“

Wo es Wald gibt, leben meist auch Ameisen, die nicht selten ein inniges Verhältnis zu Blattläusen haben, die auf den Blättern der Bäume sitzen. Die Ameisen schützen sie und nehmen dafür deren zuckerhaltige Ausscheidungen, Honigtau genannt, auf. Die Bäume haben davon nichts, es gibt aber in den Tropen Bäume, die sich von Ameisen gegen Angreifer schützen lassen, indem sie selbst Zuckerhaltiges für sie ausscheiden und ihnen obendrein Nestmöglichkeiten bieten.

Im nördlichen Umland Berlins wurden wegen Ausbauarbeiten am Berliner Ring (A 10) mehrere Reihen Nadeläume an den Waldrändern gefällt. Da die davon betroffenen Waldameisen geschützt sind, mußten ihre 200 Nester umgesetzt werden. Dazu wurde die Biologin Christina Grätz aus der Lausitz geholt. In ihrem Buch „Die fabelhafte Welt der Ameisen“ erzählt die „Ameisenumsiedlerin“: Leider werden etliche Nester die Umbettung nicht überleben. „‘Der größte Teil des Ameisennestes liegt unter der Erde‘. Dort unten offenbart sich das gesamte Nest samt Königinnen, Puppen, Eiern und Larven.“ Manchmal braucht sie einen Tag, um ein einziges Nest zu versetzen. „Das kommt dann auf den Anhänger eines Geländewagens, mit dem ein neuer Standort für die Umsiedler gesucht wird: ‘Es muss genug Licht da sein und es muss Futter in der Nähe sein‘.“ Bei einem morschen Stück Holz ist sie am Ziel. „Solche Stücke verwenden Ameisen im Nest gerne als Rückzugsraum für die Königin,“ erklärte Christina Grätz.

„Der Wald weicht vor uns zurück,“ schreibt die norwegische Dichterin Marte Huke. Das gilt jedoch nicht immer und überall. In den amazonischen Regenwäldern müssen die kleinen Siedlungen der Indianer spätestens nach vier, fünf Jahren auf einen anderen zu rodenden Platz wechseln, weil dann der Boden der von ihnen angelegten kleinen Nutzgärten erschöpft ist. Schon nach kurzer Zeit hat der Wald die verlassenen Gärten wieder überwuchert. In Sibirien sind es ganze Dörfer, die von Menschen verlassen und dann vom Wald überwuchert wurden.

.

.

Wie Forstwissenschaftler herausfanden, kamen auch die zurückgehauenen Wälder Mitteleuropas in früheren Zeiten den Rodungssiedlungen immer wieder derart nahe, dass die Siedler irgendwann aufgaben und sich woanders niederließen. Der Wald war auch und gerade für die von und in ihm Lebenden bedrohlich. Der sowjetische Dichter Jewgeni Jewtuschenko erwähnt in seiner Autobiographie, dass seine Freunde aus Westrussland, wenn sie ihn in Sibirien besuchten, im dortigen Wäldern immer ganz kleinlaut und ängstlich wurden.

„Die mitteleuropäische Geisteskultur hat die Wälder mit zahlreichen Figuren der Wildnis bevölkert, mit Riesen, Zwergen, wilden Jägern, Bären, Wölfen und anderen Wesen…,“ schreibt der Geobotaniker Hansjörg Küster in seiner „Geschichte des Waldes“. In ihrem „Film about a Forest“ mit dem Titel „Uhri – die Opfergabe“, in dem es um das Leben von sibirischen Jägern geht, kommen die Filmemacher – die Ethnologin Lapsui und der Förster Lehmuskallio – zu dem Schluß, dass die Taiga – der Wald – selbst für die Tundra-Nenzen immer noch beunruhigend und unheimlich ist. Er ist ihnen, da sie von einer beseelten Natur ausgehen, „zu voll“.

Im altkeltischen Versepos „Cad Caddeu“ ist von einer „Schlacht der Bäume“ die Rede und dass die Druiden die magischen Mittel besaßen, „Bäume in Krieger zu verzaubern, um sie in die Schlacht zu schicken“. In der Shakespeareschen Tragödie „Macbeth“ gibt es eine Prophezeiung: Wenn der Birnam-Wald von Dundee sich zur Burg bewegt, ist es mit der Herrschaft dort vorbei.

Teufelsmoor (unbekannter Fotograf)

Heute wird umgekehrt der Wald massiv von den Menschen bedroht. Bei den Pfadfindern verdienten wir uns auf Wanderungen gelegentlich Geld fürs Essen, indem wir uns tageweise bei Förstern verdingten, wo wir den sogenannten “Kulturfrauen” halfen, junge Fichten in Schonungen anzupflanzen. „Die Männer fällen die Bäume, wir Frauen pflanzen sie,” erklärten sie uns.

Es gibt oder gab in Kanada einen Holzfäller, der an seiner Arbeit irre wurde, wenn man so sagen darf: Grant Hadwin aus British Columbia. Der Schriftsteller John Vaillant aus Vancouver hat über ihn ein Buch geschrieben: „Am Ende der Wildnis” (2013). Der Waldarbeiter machte sich in einer Winternacht 1997 mit seiner Motorsäge auf den Weg, um einen einzigartigen, jahrhundertealten Baum, die dort berühmte, gelbnadlige “Goldene Fichte”, zu fällen und so ein Zeichen zu setzen gegen den Wahn, der die letzten Urwälder der Erde auszulöschen droht. Seine Tat machte ihn zu einem der meistgesuchten Verbrecher Kanadas. Danach verschwand er, hinterließ jedoch ein Bekennerschreiben – gerichtet an die „Verantwortlichen”, darin heißt es: „Ich hatte keine Freude daran, diese großartige alte Pflanze niederzumetzeln, aber Sie brauchen offenbar diese Botschaft und einen Weckruf, den sogar an der Universität ausgebildete Fachleute verstehen dürften…”

Um gegen die Vernichtung der Wälder zu protestieren, dachte sich die Tochter eines amerikanischen Wanderpredigers – Julia Hill – etwas anderes aus: Sie kletterte auf einen kalifornischen Redwood-Baum, um diesen vor dem Gefälltwerden durch einen Holzkonzern zu schützen. Zwei volle Jahre hockte sie auf dem Baum in 60 Meter Höhe (zehn Mal höher als der Säulenheilige Simeon). Dabei gelangte sie zu einem „höheren Selbst” und nannte sich „Butterfly”. Die Schilderung ihres beeindruckenden Weges zur Erleuchtung (Satori) erschien in vielen Sprachen, auf Deutsch unter dem Titel “Die Botschaft der Baumfrau”.

In Oberhessen gehen alle Dörfer, die mit der Silbe „rod“ enden, aus fränkischen Rodungssiedlungen – also Lichtungen – hervor, von denen nicht wenige zunächst nur Köhler-Lager waren. Der Philosoph Martin Heidegger lebte im Schwarzwald, in seinen Werken spielt der Begriff der „Lichtung“ eine wichtige Rolle, wie auch der „Holzweg“ – Waldwege, auf denen der Einschlag abtransportiert wird. Der Holzweg ist jener Weg, der unvermutet im Forst abbricht. Als Martin Heidegger und Carl Friedrich von Weizsäcker auf einem Spaziergang durch den Stübenwasener Wald waren, stellten sie überrascht fest, dass sie sich auf einem Holzweg befanden. Noch mehr aber ließ sie erstaunen, dass sie an der Stelle, wo der Weg endete, auf Wasser gestoßen waren. Heidegger soll da frohlockt haben: „Ja, es ist der Holzweg – er führt zu den Quellen!”

Ernst Jünger machte daraus einen kathartischen „Waldgang“. Für die Schriftstellerin Thea Dorn wurzelt sein Aufsatz „Der Waldgang“ (1951) im Mythos deutscher Wald; er entwarf darin die „radikalste Verknüpfung von Wald und Freiheit“ in der deutschen Literatur, meint sie. Das ist zu viel des Guten: Der Offiziersliterat wehrte damit bloß die Nachkriegs-Amerikanisierung der BRD ab, indem er verbal auf einem Waldgang untertauchte, so wie vor ihm die kommunistischen Partisanen real. Er lebte in einem oberschwäbischen Forsthaus. Der mit ihm geistig verwandte Nazi-Philosoph Heidegger veröffentlichte 1949 einen Aufsatz mit dem Titel „Der Feldweg“, in dem er bereits einen ähnlichen Gedanken faßte: „Die Gefahr droht, dass das, was einmal Heimat hieß, sich auflöst und verfällt.“

Der Philosoph Alexander Grau hat sich in seinem Buch „Vom Wald“ (2023) auch mit Heidegger und Jünger befaßt, vor allem ist er jedoch den Wald-Eindrücken der romantischen deutschen Schriftsteller nachgegangen, beginnend mit den Märchen der Brüder Grimm, für die Wälder „Orte des Erwachsenwerdens“ und der „moralischen Bewährung“ waren. Das setzt sich fort mit den Romantikern: u.a. mit Ludwig Tieck, Heinrich Wackenroder, Goethe, Heinrich Heine, etwas später Wilhelm Raabe und . Ernst Wiechert, der sich vier Mal im Jahr in den Wäldern vom städtischen Schmutz reinwusch. Sie alle wanderten durch die deutschen Wälder. Adalbert Stifter schrieb eine Novelle mit dem Titel „Der Waldgänger“. Ähnlich die englischen Romantiker Carlyle, Wordsworth und Coleridge. Der Amerikaner Henry Thoreau baute sich sogar ein Haus im Wald, eines seiner Essays hat den Titel „Vom Wandern“. Alexander Grau erwähnt die 1901 in Berlin-Steglitz gegründete Wandervogelbewegung und ihre „Waldschwärmerei“., deren Vorbild u.a. der lange in einem Schweizer Bergdorf lebende Nietzsche war, der in seinem „Zarathustra“ den Wald gegen die Städte in Stellung brachte, wo „nur klapperdürre Gefühlchen klappern“.

.

.

Ich glaube, es war der Literaturwissenschaftler Hans Mayer, der meinte: Die deutschen Schriftsteller bis hin zu den arischen vor, während und nach den Nationalsozialisten haben den Wald, das Dorf und höchstens noch die Kleinstadt thematisiert, während die Großstädte fast ausschließlich von jüdischen Autoren in den Blick genommen wurden. „Asphaltliteraten“ nannte Goebbels sie. Meyers Lexikon definierte in der 1936 erschienenen Auflage die Asphaltliteratur als eine „Bezeichnung für wurzellose Großstadtliteraten“, die vor 1933 eine „Mode- und Verfallserscheinung zum Teil artfremder Herkunft“ gewesen sei.

Meine Familie ist von der Stadt ins Moor gezogen, aber gleich nebenan begann ein großer Wald: „Schmidts Kiefern“ genannt. Das Moor war außerordentlich interessant und lebendig, aber der Wald war tot, ein beklemmender Nutzforst – mit großen Wegen in Rechtecke eingeteilt. Dort gingen wir so gut wie nie spazieren. Für den Berliner Dramatiker Heiner Müller ist Heimat nur noch dort, wo die Rechnungen ankommen.

Auch der junge Schriftsteller Joachim Meyerhoff, der mit seiner Freundin am Rande des Ruhrgebiets einen „Waldgang“ unternahm, meint in seinem Buch „Die Zweisamkeit der Einzelgänger“ (2019), „der Wald, in den wir kamen, machte einen deprimierenden Eindruck auf mich. Letztlich waren solche symmetrisch angelegten Schonungen auch nichts anderes als auf der Fensterbak gezüchtete Kresse. Ich hatte von Wäldern gehört und gelesen, die mich mit ihren Geheimnissen umfangen hatten. Der Spessart, der Sherwood Forest, der Ardenner Wald. Wo war das nur alles hin?“

Aus Jüngers anspruchsvoll-anarchischem „Waldgang“ ist mittlerweile ein besinnlicher bzw. die Fitness verbessernder „Waldausflug” geworden, der sich mit einer fast schon etablierten „Spaziergangsforschung” verbindet. Neuerdings spricht man auch von „Waldbaden“, ein Wort aus dem Japanischen übersetzt. Eine von japanischen Forschern 2009 in 24 Wäldern durchgeführte Studie mit dem Titel „Die physiologische Wirkung von Shinrin-yoku” lieferte eine überzeugende Auflistung der Vorteile des Waldaufenthalts. Die in der Nähe eines bayrischen Auwaldes lebende Kulturanthropologin Miki Sakamoto hat über ihr „Waldbaden“ ein Buch mit dem Titel „Eintauchen in den Wald“ geschrieben, was für sie eine „nach außen gerichtete Meditation“ über einzelne Pflanzen- und Baumarten durch viele Jahre und Jahreszeiten ist. Ihr Fazit über den deutschen Wald lautet: „Zu sehr wird überall an ihm herumgewirtschaftet“. Außerdem gibt es zu viele unterschiedliche Nutzer. Sie sieht immer wieder auf ihren Waldwegen überfahrene Schlangen – „am Schlimmsten sind die Mountainbiker,“ meint sie.

Die Jäger, die das in den Wäldern Schutz suchende Wild bewirtschaften, sind mindestens ebenso schlimm. Und zwar derart, dass sich dem, vor allem in der DDR bis heute, die Forstwirtschaft unterordnen muß. Wild vor Holz. Das heißt die Jäger wollen immer mehr Wild in den Wäldern für ihre Abschüsse haben. Weil es zu viele Tiere sind, ist deren „Verbiß“ bei den selbstausgesäten und den in Schonungen angepflanzten Bäumen jedoch zu hoch – und das Einzäunen der letzteren zu teuer. „Der dringendste Handlungsbedarf bestand bei der Jagd,“ schreibt der prominente Förster Peter Wohlleben über den Beginn seines „Waldretter“-Werdens in: „Der Wald. Eine Entdeckungsreise“. In Deutschland sind 31 Prozent der Landesfläche bewaldet. In den letzten 40 Jahren sind 10.000 Quadratkilometer Wald hinzugekommen. Aber was für Wälder sind das?

Um seine Wald-Verluste zu kompensieren pflanzt Island schon seit längerem jährlich 1 Million Bäume, China pflanzte unlängst 6 Milliarden Bäume, in Indien wurden in 12 Stunden 66 Millionen Bäume gepflanzt, Australien will 1 Milliarde pflanzen, Äthiopien 4 Milliarden (mit 354 Setzlingen in 12 Stunden hat das Land schon mal laut Spiegel einen „Weltrekord im Bäumepflanzen“ aufgestellt), und auf den Philipinen muß jeder Student in Zukunft vor seiner Immatrikulation 10 Bäume pflanzen. Die größte Pflanzaktion plante die Afrikanische Union 2007: ein Baumgürtel, „Green Wall“ genannt, von 15 Kilometer Breite und 7000 Kilometern Länge, der sich von Dakar über elf Länder der Sahara bis nach Dschibuti erstrecken und 100 Millionen Hektar bedecken soll. Bis 2020 wurden 18 Millionen Hektar bepflanzt.

Mit staatlich initiierten Aufforstungen ist es jedoch nicht getan, die Bäume müssen gegebenenfalls auch gegossen, vor Schädlingen und Pflanzenfressern bewahrt und vor Abholzung geschützt werden. In der Mongolei haben Förster im Rahmen der deutschen Entwicklungshilfe einen ganzen Wald gepflanzt, japanische Entwicklunghelfer machten dann jedoch aus den Stämmen Eisenbahn-Schwellen für eine neue Schienenstrecke. Da war der Wald wieder weg.

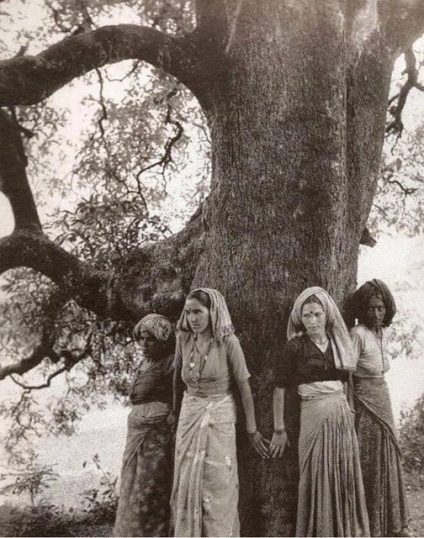

Zu den von Staat bzw. Kapital initiierten Pflanzaktions-Spektakeln kommen noch viele kleine Waldrettungs-NGOs, quasi von unten – wie z.B. „Plant for the Planet (Wie pflanzen Bäume für eine bessere Welt)“. Auf „utopia.de“ werden 12 weitere „Organisationen, die Bäume pflanzen fürs Klima“ empfohlen. Und dann gibt es auch noch linke Waldbesetzer, wie im Hambacher Forst, die die Bäume vor dem Gefälltwerden durch Braunkohlekonzerne oder Windenergiepark-Betreiber retten wollen. Eine hessische Mädchengruppe verbrachte ihr ökologisches Jahr in Nordindien, wo sie sich zusammen mit indigenen Waldbewohnern an deren Bäume kettete, um sie vor der „Nutzholzmafia“ zu schützen.

Anfang der Siebzigerjahre hatten wir für unsere Zeitung eine amerikanische Nachrichtenagentur abonniert, den „Alternative News Service”, der irgendwann aufhörte, uns etwas zu schicken, weil die Gruppe aufs Land gezogen war. Schon wenig später veröffentlichte einer von ihnen, Stephen Diamond, ein Buch mit dem Titel: „Was die Bäume sagen”, in dem jedoch so gut wie nichts darüber stand, was sie denn nun sagen. 40 Jahre später stoße ich auf einen ähnlichen Buchtitel: „Bäume verstehen: Was uns Bäume erzählen”.

Tatsächlich bemühen sich immer mehr Botaniker, Ökologen und Forstwissenschaftler weltweit, die Bäume und Wälder zu verstehen. Dazu gehören auch die Klimaforscher, die anhand der Jahresringe in Baumscheiben Klimazyklen über lange Zeiträume hinweg bestimmen.

Die Schweizer Schriftstellerin Zora del Buono unternahm Reisen zu besonders alten Bäumen, über die sie ein Buch „Das Leben der Mächtigen“ schrieb. Ein Kapitel erzählt von der 600-900 Jahre alten „Linde von Linn“ im Aargau, wahrscheinlich eine „Pestlinde“. Sie sollte die Bevölkerung vor der Seuche schützen.

.

.

Die schwedische Schriftstellerin Kerstin Ekman erwähnt in ihrem Buch „Der Wald – eine literarische Wanderung“, dass es in Schweden einzelne Bäume gab, die angeblich bei dieser oder jener Krankheit helfen konnten. Dem Gemeindeammann von Linn war die Sanierung der Pestlinde 8.000 Franken wert. Und es wurde ein Baumpfleger angestellt, der noch heute die alte Linde betreut. Trotz aller Baumforschung wisse man noch immer zu wenig über Bäume, meinte er zu del Buono.

Der „älteste Baum Deutschlands“ ist ihr zufolge eine Dorflinde im hessischen Schenklengsfeld, die eine „Tanzlinde“ war. Dazu hat man sie „geleitet“, d. h. ihre Teile nach den vier Himmelsrichtungen ausgerichtet. „Es ist durchaus möglich, dass sie nicht nur den einen oder anderen Tanzboden hatte, sondern eine zusätzliche Stufe, so wie andere geleitete Linden auch.“ Man spricht dabei von „Lindenerziehung“, was nichts mit einer „Baumschule“ zu tun hat. Über diese weist der Förster Peter Wohlleben als Baumeinkäufer im Übrigen nichts Gutes zu berichten.

Neben den Baum-Autoren mehren sich auch die „Treewatcher“ (Baumsammler). Diese wenigstens „erziehen“ die ältesten, größten oder schönsten Bäume nicht, oft dürfen sie sie nicht einmal anfassen oder können es auch nicht, weil diese „Naturdenkmäler“ eingezäunt und ihre Standorte sogar geheimgehalten werden. Echte Treewatcher lassen sich davon aber nicht immer abschrecken. Ähnlich wie die „Birdwatcher“ sind sie nicht an Trophäen sondern an „Sichtungen“ interessiert.

Anders die Bewohner der zu Mauritius gehörenden Insel Rodrigues. Dort suchte ein BBC-Team um Douglas Adams nach den letzten Tieren einer Art. Die Botanikerin Wendy Strahm zeigte ihnen, dass es auf der Insel auch noch eine bedrohte Pflanzenart gibt: eine wilde Kaffeesorte (Ramus mania). Sie galt als ausgestorben – bis ein Schuljunge doch noch eine Pflanze am Straßenrand entdeckte. Um ihre Abholzung zu verhindern, wurde sie schnell eingezäunt, aber dadurch wurden immer mehr Inselbewohner auf sie aufmerksam. Sie stiegen über den Zaun und rissen kleine Äste, Blätter und Rindenstücke ab. „Da der Baum etwas Besonderes war, wollte jeder ein Stück davon haben“. Ihm wurden plötzlich Heilkräfte angedichtet. Vor dem Zaun wurde deswegen noch ein Stacheldrahtzaun errichtet. „Dann mußte der erste Stacheldrahtzaun von einem zweiten Stacheldrahtzaun eingezäunt werden und dann der zweite von einem dritten, bis das Gehege sich über knappe 2000 Quadratmeter erstreckte. Schließlich wurde auch noch ein Wächter eingestellt, um die Pflanze zu schützen“. Im Botanischen Garten von England, Kew Gardens, versucht man unterdessen „mit Ablegern dieser einen Pflanze zwei neue Pflanzen zu kultivieren“, um sie irgendwann auszuwildern. „Bis man damit Erfolg hat, wird dieses hinter Stacheldraht verbarrikadierte Einzelexemplar der letzte Vertreter seiner Art auf Erden sein“.

In Schweden suchen einige Forscher etwas anderes: „culturally modified trees“ (CMTs). Als Beispiel erwähnt Kerstin Ekman die in Baumrinden geschnitzten Initialien von Liebespaaren, die es zu allen Zeiten gab. Es werden auch noch andere Nutzungsspuren an den Bäumen gesucht. Die CMTs stehen meist nicht weit von einer Siedlung entfernt. Dort konnte man sie nutzen, ohne sie zu fällen. „Aus dem Bast der Kiefer gewann man ein Notmehl. Axtstiele schnitt man direkt aus dem Baum. Kiefern wurden verletzt, um Teer herzustellen.“ All das wird nun registriert, sofern die Bäume noch existieren. Die Sami schnitten Hohlräume in Stämme, in denen sie Speisen opferten. In einem Naturschutzgebiet fand man pro Hektar 116 von ihnen bearbeitete Bäume. Eingewanderte Finnen schnitten menschliche Figuren in Bäume, sie sollten Feinde abschrecken.

Die Intensivierung der Baumforschung begann mit dem „Waldsterben“, das man vor allem auf „Luftschadstoffe“ aus der Industrie zurückführte, weswegen vielerorts Filteranlagen obligatorisch wurden. Ab 1981 gab es auchForschungsgelder. Man untersucht die Bäume von der Krone bis zu den Wurzeln – und das nicht mehr nur unter dem Aspekt der Nutzung.

Die amerikanische Biologin Margaret Lowman z.B. erforscht Baumkronen vor allem in tropischen Wäldern und errichtet dafür „Skywalks“ über derenKronen, u.a. damit auch andere Baumforscher, die nicht so gute Baumkletterer wie sie sind, ihr folgen können. In Australien widmete sie sich dem rätselhaften Sterben der Eukalyptuswälder. Die dortigen Naturschützer machten die Umweltzerstörung der Farmer dafür verantwortlich, während die Farmer von pflanzenfressenden Koalas oder Käfern ausgingen. Schließlich wurde ein die Wurzeln der Bäume angreifender Algenpilz von ihr als Hauptursache erkannt: Er war „mit der an Traktorrädern haftenden Erde von malaysischen Avocadofarmern unwissentlich nach Australien eingeschleppt worden.“

Mag Lowman ist in den Waldresten weltweit unterwegs. Auch sie ist eine Baumschützerin, aber der herrschende „politische Kontext“ ist ihr zur Zweiten Natur geworden. „Große Bäume sind ein kolossaler Vermögenswert,“ schreibt sie in: „Der unentdeckte Kontinent“ (2022). Darin listet sie auf, was für „Dienstleistungen die Bäume für uns erbringen“und untersucht die Baumschädlinge. Bei den Pflanzenfressern in den Wipfeln der Bäume handelt es sich vor allem um Käferlarven und Schmetterlingsraupen. Margarete Lowman fragte sich: „Haben sie „Einfluß auf das ökologische Gleichgewicht des Waldes und ḱönnen sie damit langfristig globale Veränderungen bewirken?“

Um heraus zu bekommen, welche durchschnittliche Lebenserwartung ein Blatt in der Baumkrone hat, markierte sie Tausende von Blätter an fünf verschiedenen Baumarten. In den Kronen des australischen Nesselbaums stellte sie einen durch Pflanzenfresser verursachten jährlichen Verlust an Blattoberfläche von bis zu 42 Prozent fest.“ Bei der australischen Scheinbuche ergab ihre Untersuchung sogar einen Blattverlust von 50 Prozent durch Insektenfraß, der Baum überlebte das zwar, aber sie bekam zwei Jahre lang nicht heraus, um was für ein Insekt es sich handelte, das jedesmal im Frühjahr (September/Oktober) über Nacht die frischenjungen Blätter vertilgte und dann verschwand. Es waren die Raupen eines bis dahin unbekannten kupferfarbenen Blattkäfers.

In Massachusetts erforschte ihre Arbeitsgruppe in den Baumkronen auch zwei Arten von Gleithörnchen. Sie fressen die Raupen von Schwammspinnern, eine Nachtfalterart. Die Gruppe entdeckte, dass dort, wo diese Raupen in den Wipfeln der Eichen- und Ahornwälder gehäuft auftreten, die Gleithörnchen das wichtigste „Gegenmittel“ sind. In Panama fand Mag Lowman einen „Selbstmordbaum“, der nur einmal Blüten und Früchte hervorbringt und dann stirbt. Ähnlich wie die Bambusarten blühen auch die Selbstmordbäume alle auf einmal – und sterben dann kollektiv. Beim Küstenmammutbaum fragt sie sich, ob „wir Menschen von den uralten Bäumen lernen können“ – in puncto „Anpassungs- und Überlebensfähigkeit“.

Seit einigen Jahren beschäftigen die Botaniker vor allem die bis jetzt etwa 500 Albinos unter den kalifornischen Küstenmammutbäumen, die es seit ca. 50 Jahren dort gibt. Die wie aus Plastik aussehenden Bäume sind komplett weiß. Man nennt sie „Geisterbäume“. Auch in den Kronen der grünen Mammutbäume sieht man nun gelegentlich „astartige weiße Triebe“, die Markus Bennemann in seinem Buch „Böse Bäume“ (2022), das vom „gemeinen Leben der Bäume“ handelt, als „genetische Mischwesen aus weißen und grünen Mammutbäumen“ bezeichnet. Solch einen teilweise albinisierten Mammutbaum gibt es auch in Erwitte (Nordrhein-Westfalen).

Weil die Nadeln der Albino-Mammutbäume kein Chlorophyll enthalten, können sie auch kein Kohlendioxid aus der Luft mithilfe von Wasser und Sonnenlicht in Energie umwandeln, d.h. eigentlich dürfte es sie gar nicht geben. Sie müssten tot sein, aber sie sind es nicht. „Genau wie ein Geist“, so sagte es ihr Erforscher, der Biologe Zane Moore. Die Albinos sind aber kein Geist, sondern quasi zum Waldrand hin in kontaminierte Erde vorgeschobene Nachkommen der Mammutbäume, von denensie mitversorgt werden. Es ist dies jedoch eher eine Vermutung. Zum Einen gibt es bei fast allen Tieren ein vermehrtes Auftreten von Albinos (es gibt bereits einen Albino-Zoo in Österreich). Zum Anderen kommt auch beianderen Pflanzen an anderen Standorten Albinismus vor – beim Ahorn z.B. und vor allem bei Cannabis.

Die US-Journalistin Elizabeth Kolbert hat „Geoengineers“ besucht, die mittels neuer Technik die Klimaerwärmung stoppen wollen. Ihr Buch über deren Milliardenprojekte heißt „Wir Klimawandler. Wie der Mensch die Natur der Zukunft erschafft“. Einer Gruppe von „Negativemissions-Technologen“, die vorschlägt, anderthalb Milliarden Eichen zu pflanzen, was angeblich 200 Milliarden Tonnen Kohlenstoff aus der Atmosphäre binden könnte, hielt sie entgegen: „Bäume sind dunkel. Wenn wir z. B. die Tundra aufforsten würden, würde es die von der Erde absorbierte Energiemenge erhöhen“ – also sogar zur Erderwärmung beitragen. „Eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, wäre, mit der CRISPR-Technologie genmodifizierte hellere Bäume zu schaffen.“ Also sie künstlich zu albinisieren. „Soweit ich weiß, hat das bisher niemand vorgeschlagen, doch es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein“, meint Kolbert.

Neuerdings hat eine israelische Studie ihre Kritik an der Idee, mit der Aufforstung die Klimaerwärmung zu verlangsamen, bestätigt: Bislang kahle Flächen werden nach dem Bewuchs mit Bäumen durch das Laub dunkler – und können somit die Sonneneinstrahlung weniger stark reflektieren. Die dunkle Oberfläche der Wälder nimmt mehr Sonnenwärme auf als die wüsten Flächen zuvor.

Andererseits kam eine Langzeitstudie von fast 100 wissenschaftlichen Einrichtungen, die 2020 in „Nature“ veröffentlicht wurde, zu dem Ergebnis, dass die Regenwälder im letzten Jahrzehnt nur noch 6 Prozent Kohlendioxidemissionen aufnahmen, in den 1990er Jahren waren es noch 17 Prozent aller von Menschen gemachten Kohlendioxidemissionen. „Das Verschwinden von Waldflächen, die diese Emissionen aufnehmen, verschärft laut Jeremy Rifkin „die Klimaerwärmung und bewirkt einen Selbstverstärkungseffekt, dem immer mehr Bäume zum Opfer fallen

.

.

Während Mag Lowman sich auf das vielfältige Leben in Baumkronen oben konzentriert, erforscht die amerikanische Forstwissenschaftlerin Suzanne Simard das nicht weniger vielfältige Wurzelgeflecht unter den Bäumen. Es geht ihr dabei um die Frage, „ob Wälder ausschließlich durch Konkurrenz geprägt wurden, eine lang gehegte Überzeugung, die auf der Erkenntnis basierte, dass Wettbewerb eine zentrale Rolle bei der natürlichen Selektion spielte.“ Was für den „Forest Service“ und die Holzindustrie praktisch Kahlschlag hieß, sowie eine Neubepflanzung in Reih und Glied mit genetisch veränderten Nadelbäumen und dann das Versprühen von Pflanzenvernichtungsmitteln mit Hubschraubern, so dass ihreNadelbäumchen keine „Konkurrenz“ haben.

In „Die Weisheit der Wälder“ (2022) häuft die Autorin gegen diese zweckdienliche „Ideologie“ Beweis auf Beweis, dass gerade die unerwünschte „Konkurrenz“, die sich mit ihrem Wurzelgeflecht über Pilze mit den Bäumchen verbindet, diese mitversorgt. Um diese neue Sichtweise (Kooperation und Symbiose statt Konkurrenz und Wettbewerb) gegenüber der Forstwirtschaft durchzusetzen, veröffentlichte sie viele botanische Detailanalysen, aber die „Wissenschaftsgemeinde begegnete ihr ebenfalls mit Mißtrauen. Die Überzeugung, dass Konkurrenzverhalten die einzig relevante Wechselbeziehung zwischen Pflanzen sein mußte, war tief verwurzelt,“ schreibt die Waldretterin Simard, die sich daraufhin mit einigen andersgesinnten Indianerinnen aus Stämmen in British-Columbia verbündete und sich von deren Sichtweise auf Wälder und Pflanzen leiten ließ. Sie suchten und fanden „Mutterbäume“, die ihre notgedrungen im Schatten wachsenden Nachkommen unterirdisch mit Nährstoffen versorgen.

Im selben Bundesstaat kämpft auch die Orca-Forscherin Alexandra Morton mit einer Gruppe „Locals“ (Indianerinnen) – und zwar gegen den Forstkonzern „Interfor“: Ein Teil der Orcas lebt von Lachsen, diese wachsen an Flußufern auf und wenn der Holzkonzern die Bäume bis an die Ufer fällt und neue genetisch veränderte Nadelbäume pflanzt, dann vernichtet er erst einmal alle Nicht-Nadelbäume und mit ihnen die jungen Lachse.

Auf der atlantischen Seite im US-Bundesstaat Maine kämpfte der Rabenforscher der Universität Vermont Bernd Heinrich gegen den Holzkonzern „Timberland“, der in der Nähe seiner Wald-Forschungsstation 42.000 Festmeter Holz fällen lassen wollte. Er stellte deren Konzept in Frage, „mit dem Herbizidmaßnahmen ‚Forstwirtschaft‘ genannt werden.“ Dabei läßt der Holzkonzern Gifte der „Agent-Orange-Art“ vom Hubschrauber aus versprühen, „um nach einem Kahlschlag das Sprießen der Laubbäume zu verhindern und damit das Wachsen seiner Koniferen zu fördern.“

Ein anderer US-Biologe wollte wissen, wie eine Besiedlung eines neuen Territoriums vor sich geht. Zu diesem Zweck ließ er auf einer kleinen Insel vor Florida alle Lebewesen töten. Dann notierte er sich die Reihenfolge des Erscheinens der neuen Pflanzen und Tiere.

Die Isländer hatten eine solch barbarische Forschung nicht nötig: Sie brauchten bloß die Vulkaninsel Surtsey ab ihres Auftauchens aus dem Meer 1963 fortlaufend beobachten: „Nach Algen, Flechten und Moosen, die für alle anderen sozusagen den Boden bereiteten, siedelten sich höhere Pflanzen wie der Arktische Meersenf an. Und die Tiere kamen: Heute gibt es auf Surtsey Kegelrobben, Dutzende Arten von Vögeln, Fliegen, Schmetterlinge, Spinnen und Käfer. Sogar Regenwürmer. Was nicht dorthin schwimmen oder fliegen konnte, ist mit Stürmen, Treibgut und Meeresströmungen angekommen oder als blinder Passagier per Vogelflug,“ erzählte ein Biologe des Naturkundeinstituts in Reykjavik dem Deutschlandfunk. 1998 wuchs dort der erste Busch, es gibt inzwischen etwa 30 Pflanzenarten, Dünger bekommen sie von den auf der Insel brütenden Seevögeln. Seit 1984 gibt es eine Möwenkolonie auf Sutsey.

„Inseln sind überhaupt Die Lieblingsplätze der Biologen,“ schreibt „Die Welt“, ein vermeintlich überschaubares Biotop. Neuerdings konzentriert sich die wissenschaftliche und mediale Aufmerksamkeit auf einzelne Bäume, die wie eine Insel betrachtet werden. Das ist der Fall bei mehreren Büchern und einem Dokumentarfilm über eine Eiche und was von der Krone bis zu den Wurzeln alles auf und von ihr lebt. Letztlich auch ihre Filmer und Biographen.

.

Breton und Trotzki im mexikanischen Wald

.

Ein amerikanischer Biologe hat es sich brutal einfach gemacht: Er ließ einen großen Baum aus der Luft mit Gift besprühen und sammelte dann unten auf ausgebreiteten Laken alle tot heruntergefallenen Lebewesen ein, die er zählte und sortierte.

Der US-Autor Percival Everett thematisierte „Die Bäume“ in den Südstaaten, die bei Lynchmorden eine Rolle spielten.

Auf Facebook annoncierte jemand ein „Wochenendseminar ‚Therapeutische Defäkation im Hochenergiewald des Weserberglands‘“ für 450 Euro pro Teilnehmer. Nicht gebleichtes Toilettenpapier ist mitzubringen und 48 Stunden soll man kein Mais essen, da dieser schlecht verdaut wird. Es geht um gemeinsames Kacken unter Bäumen „für maximal 18 Teilnehmer/innen“.

Der Ökologe Jeremy Rifkin kommt in seinem Buch „Das Zeitalter der Resilienz“ (2022) auf Mandelbäume zu sprechen. Rund 80 Prozent der in aller Welt geernteten Mandeln kommen aus dem kalifornischen Central Valley und es mehren sich in den dortigen Monokulturen die Umweltprobleme: „Zum einen muß die Bestäubung der Mandelblüten innerhalb eines sehr schmalen Zeitfensters geschehen und dazu müssen Bienenvölker aus dem gesamten Land in die Region gebracht werden.“ Bei dieser quasi industriellen Nutzung der Bienen starb allein im Winter 2018/19 ein Drittel aller Bienenvölker. Es sind dies überhaupt keine Bienenvölker mehr: die Bienen werden aus verschiedenen Völkern zusammengeschüttet und bekommen eine gekaufte Bienenkönigin in ihren Stock. Die Bienen sind nicht mehr ihre Töchter und untereinander sind die Bienen auch nicht mehr verwandt. Sie verlassen den ihnen fremd gewordenen Stock und verschwinden auf Nimmerwiedersehen. Das nennt man „Bienensterben“ und rätselt seit einigen Jahren über die Ursachen.

Darüberhinaus gibt es bei der Mandelproduktion auch noch ein Wasserproblem: Für eine einzige Mandel braucht man 4-5 Liter Wasser. „Insgesamt gehen 10 Prozent des gesamten in der kalifornischen Landwirtschaft benötigten Wassers auf das Konto der Mandeln im Central Valley.“ Sie verbrauchen mehr als die Einwohner von San Francisco und Los Angeles zusammen. Bereits jetzt hat „der Klimawandel das einst fruchtbare Central Valley in eine Dürreregion verwandelt“.

In Italien gibt es in einigen Regionen, u.a. in der Toskana, eine Eßkastanienkultur, die so einträglich ist oder besser war, dass sie in der Architektur der Bauernhäuser ihren Ausdruck fand. Die Eßkastanienbäume werden so hoch, dass unter ihnen noch Gras wuchs und Vieh geweidet werden konnte. Viele der alten Bäume wurden jedoch gefällt. Die letzten stehen zwar unter Naturdenkmalschutz, aber sie werden nun illegal gefällt. Neuerdings werden sie von einer Gallwespe befallen, die den Ertrag an Eßkastanien schmälert. „Der Befall verhindert die Bildung von neuen Blättern und Blüten. Nussfrüchte können nicht heranwachsen,“ schrieb der Schweizer Blick 2019. „Die Ernte ist dieses Jahr qualitativ zwar gut, fällt aber mickrig aus. Bäume in der Toskana werfen lediglich bis zu 30 Prozent des üblichen Ertrags ab. Im Piemont ist es knapp die Hälfte und in Teano nahe Neapel gar nur ein Bruchteil. Die Behandlung der Bäume dauert bis zu acht Jahre und ist teuer.“ Die Eßkastanienhändler behelfen sich, indem sie Rosskastanien importieren, die sie den Eßkastanien untermischen: „Ist ein geübter Brätler am Werk, schmeckt ein Laie keinen Unterschied,“ heißt es.

In seinem Buch über „Die unglaublichen Reisen der Pflanzen“ folgte der Florentiner Botaniker Stefano Mancuso einigen Verzahnungen von pflanzlicher Ökologie und Ökonomie bis ins Anthropozän. Eines seiner Beispiele ist die Avocado. Dieser mittelamerikanische Baum, dessen Früchte riesige Kerne haben, war einst eine Symbiose mit dem Mastodon, einem elefantenähnlichen Tier, eingegangen. Der großmäulige Veganer verzehrte die Frucht und schiß nach einiger Entfernung den Kern unzerbissen aus. Als die Ureinwohner das Mastodon vor etwa 13.000 Jahren durch Überjagung ausrotteten, war auch die große Zeit der Avocados vorbei. Zwar überlebte der Baum eine Weile mit dem Jaguar, der das gehaltvolle Fruchtfleisch abnagte, den Kern aber allzu nahe am Mutterbaum liegen ließ.

Mit der Kolonisierung Amerikas durch die Europäer ging es jedoch wieder aufwärts. Sie legten Avocadoplantagen an. Und tun das heute sogar vermehrt. Der Bedarf an diesen Früchten ist riesig, nur hat auch diese Ausbreitung ihre Grenzen: Eine einzige Avocadofrucht braucht fast 500 Liter Wasser zum Reifen, hinzu kommen die Umweltschäden durch die Plantagenwirtschaft und den Schiffstransport dieser Tropenfrüchte.

Viel schlimmer als all das ist für den Avocadobaum jedoch, dass man seine Früchte nun ohne Kern züchtet. Damit endet seine letzte Symbiose in einer Versklavung. Mancusos Avocadogeschichte endet mit dem Satz: „Sich mit dem Menschen einzulassen bedeutet, einen Pakt mit dem Teufel zu schließen, den man früher oder später mit seiner Seele bezahlt.“

Um einen „Pakt mit demTeufel“ ging es auch schon 1814 im Roman des romantischen Dichters Adelbert von Chamisso: „Peter Schlehmils wundersame Reise“. Eine Weltreise, die der Botaniker Chamisso dann selbst antrat, auf einem russischen Expeditionsschiff, wobei er 2500 Pflanzenarten sammelte, von denen mehr als ein Drittel für die Wissenschaft neu waren. Nach ihm benannt wurde u.a. eine Gattung der Nachtkerzengewächse aus Chile: Camissonia. 1836 veröffentlichte er eine Arbeit „Über die pflanzengeografische Einteilung der Erdoberfläche“. Bis kurz vor seinem Tod 1838 war er Kustos des Herbars am Berliner Botanischen Garten.

Auf einem Pflanzenymposium berichtete der Basler Botaniker Andres Wiemken über einige Symbiosen zwischen Bodenpilzen und Pflanzen: Unter den letzteren gibt es solche, die „ihren“ Pilzen mehr geben als nehmen und andere, bei denen es umgekehrt ist. Man nennt sie C3- und C4-Pflanzen. Die Bodenpilze bilden ein unterirdisches Geflecht und verbinden damit auch die Pflanzen untereinander. Dies gelte vor allem in Gebieten, die noch nicht von Agronomen verseucht und verwüstet wurden. Es werde darüber jedoch noch viel zu wenig geforscht.

Auf einer Potsdamer Veranstaltung der Akademie der Wissenschaft über Schleimpilze und was die Kunst und die Biologie darüber zu sagen haben, behauptete ein Kunsthistoriker abschließend: „Pilze sind immer schon sehr nachdenkliche Leute gewesen“.

Während der Corona-Pandemie besuchte mich eine schwäbische Pomologin, Zori Dierof. Von ihr erfuhr ich: In den Achtzigerjahren wurden viele Streuobstwiesen in Bauland umgewandelt. Bei einer besonders großen Wiese, auf der 200 Apfel-, Birnen-Kirschen- und Walnuß-Bäume gefällt werden sollten, kuckte sie genauer hin: „Es waren 500 Bäume! Da ist mir erst aufgefallen, wie viele Sorten es gibt. Ich habe danach angefangen, alle Bäume ums Dorf mit ihrem Standort aufzuschreiben. So fing das an“ – ihre Arbeit als Apfelbaum-Forscherin und -retterin. Ihr Mann verdient als Informatiker das Geld und sie gibt es aus, sagt sie, d.h. sie ist meist ehrenamtlich unterwegs.

Eine interessante Forschung betreibt auch das Jenaer Max-Planck-Institut für Biogeochemie: Es geht den Mitarbeitern dort um die Duftkommunikation von Pflanzen, mit denen diese sich untereinander und mit bzw. gegen Insekten verständigen. Wenn sie von Fraßinsekten überfallen werden, locken sie damit z.B. deren Freßfeinde an oder, wenn es viele sind, veranlassen sie andere ihrer Art sich wenigstens schwerer verdaulich zu machen. So etwas können auch afrikanische Akazienbäume. Sie schützen sich zwar mit vielen langen Dornen, aber Giraffen kommen mit ihrer 30 Zentimeter langen Zunge trotzdem an die Blätter. Sobald das geschieht, bildet die Akazie Bitterstoffe (Tannine), die sie in ihre Blätter leitet und diese damit ungenießbar macht. Gleichzeitig verbreitet der Baum „Botenstoffe“ über den Wind, damit die Akazien in der Nachbarschaft schon mal vorsorglich Bitterstoffe produzieren. Das wissen auch die Giraffen, die deswegen gegen die Windrichtung zum nächsten Baum gehen.

Den Berliner Science-Fiction-Autor Dietmar Dath hat eine solche Duft-Kommunikation darauf gebracht, dass sich in seinem Roman „Die Abschaffung der Arten“ (2008) alle neuen Lebewesen, die inzwischen „aus der Evolution das schlechthin Willentliche“ gemacht haben, über „Pherinfone“ verständigen: „zusammengesetzt aus Pheromon und Infone, Daten zum Riechen.“

Eine ebenfalls interessante Forschung wird vom „Manna Center für Plant Biosciences“ an der Universität von Tel Aviv betrieben. Sein Direktor Daniel Chamovitz veröffentlichte ein Buch mit dem Titel „Was Pflanzen wissen. Wie sie hören, schmecken und sich erinnern“ Spinoza ging davon aus, Gott ist in jeder Tomate. Einige Pflanzenforscher des „Manna Centers“ haben nun nachgewiesen, dass Tomaten Töne im Ultraschallbereich von sich geben, besonders dann, „wenn sie unter Trockenstress leiden oder man ihnen ihre Stängel schneidet“, wie der Tagesspiegel berichtete. Es sind Äußerungen des Leidens, sie kommunizieren ansonsten mittels Gerüchen.

Die Töne von Pflanzen hatte 1966 bereits der CIA-Verhörspezialist Cleve Backster mittels eines Lügendetektors bei einer Büropflanze festgestellt, aber seine Entdeckung wurde als esoterisch abgetan. Ähnliche Experimente von sowjetischen Botanikern mit Rotkohl wurden später ernster genommen. Zumal es Filme darüber gibt. Inzwischen weiß man, dass Pflanzen auch hören können, obwohl sie keine Ohren oder etwas Entsprechendes haben.

Auch den Initiatoren einer pflanzenneurobiologischen Forschung an der Uni Bonn warf man anfangs Esoterik vor. Die Neurobotaniker beriefen sich laut Wikipedia auf die Ende des 19. Jahrhunderts aufgestellte „root-brain“-Hypothese von Charles und Francis Darwin, wonach Wurzelspitzen von Pflanzen wie Gehirne niederer Tiere agieren. Daher galt ihre besondere Aufmerksamkeit den pflanzlichen Wurzelspitzen, die unter anderem über Mechanismen zur Schwerkraft-Wahrnehmung verfügen. Unter Betonung von Analogien zwischen Tier und Pflanze vertritt die Pflanzenneurobiologie die Ansicht, die mit Sinnesorganen und Fähigkeit zur Nahrungsaufnahme ausgestattete Wurzel bilde das vordere Ende der Pflanze, der Spross hingegen das hintere. Pflanzen steckten demnach gewissermaßen mit dem „Kopf“ im Boden.

Neben den Bonner Neurobotanikern gibt es noch ein solches Institut in Florenz, wo der o.e. Biologe Stefano Mancuso forscht. In einem Interview mit der Zeitschrift „Fluter“ antwortete er auf die Frage „Eines Ihrer Bücher heißt ‚Pflanzenrevolution‘. Erheben sich bald die Kakteen und Bäume gegen die Menschen?“: „So ist es nicht gemeint. Eher so, dass wir unser Leben revolutionieren sollten und es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die unseren Blick auf Pflanzen fundamental verändern. Pflanzen sind intelligente Lebewesen. Wir erkennen das nur nicht, weil wir eine Vorstellung von Intelligenz haben, die den Menschen ins Zentrum stellt. Aber Intelligenz ist zunächst mal die Fähigkeit, Probleme zu lösen.“

Das tun Pflanzen auch. „Sie schließen z.B. bei Gefahr ihre Blätter. Wie die Mimose, die sogar dazu lernt: Die Mimose merkt, wenn die Gefahr gar keine ist. Wir haben eine Mimose in einem Experiment immer wieder aus ein paar Metern Höhe fallen lassen. Erst hat sie sich zusammengezogen, aber als sie nach vier oder fünf Stürzen merkte, dass ihr gar nichts passiert, hat sie es gelassen. Nach 40 Tagen haben wir das Experiment mit derselben Pflanze wiederholt. Und sie konnte sich quasi daran erinnern, dass der Fall ungefährlich war. Viele Insekten können sich gerade mal einen Tag lang erinnern, die erleben alles ständig neu.“

Es gibt den Begriff des „Wood Wide Web“. Für Mancuso ist das „eine treffende Bezeichnung für die Gemeinschaft in den Wäldern. Die Bäume dort sind keine Einzelorganismen, sondern Teil eines großen Netzwerks, über das sie unterirdisch miteinander verbunden sind – durch Wurzeln, Pilze und Bakterien. Darüber wird Flüssigkeit ausgetauscht, Nährstoffe, Hormone, Kohlenstoff und sogar Informationen.“

.

.

Neben der Baumforschung gibt es auch den Baumfrevel, die Naturschändung – einige Beispiele aus der Lokalpresse:

– In Lübben töteten Unbekannte fünf 50 Jahre alte Linden mit Gift am Wurzelansatz, der Schaden beträgt rund 25.000 Euro. Lindenbäume werden immer wieder, besonders an Parkplätzen, getötet, weil die Ausscheidungen ihrer Blattläuse die parkenden Autos verkleben. Eine Leiterin der Unteren Naturschutzbehörde sagte dem Berliner Tagesspiegel, die Aggressivität der Zeitgenossen erschrecke sie. „Die Skrupellosigkeit vieler Bürger habe im gleichen Maße zugenommen wie das Unrechtsbewußtsein abgenommen habe. Manchmal würden Bäume nur gefällt, um freie Sicht auf einen See zu haben. Weil sie z.B. die Wohnung verschatten, die schöne Aussicht versperren, die Einfahrt verkleinern, zu viel Laub abwerfen, weil sie den Wirkungsgrad von Solaranlagen auf den Dächern durch ihren Schattenwurf verringern. Oder auch nur, weil von ihnen einmal im Jahr eine klebrige Flüssigkeit tropft.“

Ich vermute, das richtet sich gegen die Umweltpolitik der Grünen. Man kann Baerbock und Habeck nicht so leicht umbringen, Bäume aber schon. Oder Wölfe vorsätzlich töten „oder Seeadler-Horste zerstören, um die Flächen zu verpachten“. Die Schaumburger Zeitung meldete: „Brütendes Rotmilan-Weibchen in Deckbergen wurde vergiftet“. Der Naturschutzbund (NABU) erstattete unlängst Anzeige gegen den Betreiber und den Flächenverpächter einer Windenergieanlage im nordhessischen Waldeck-Frankenberg: „Sie hatten die Ansiedlung eines Rotmilan-Brutpaars in der Nähe ihrer Windenergieanlagen durch massive Störung zu verhindern versucht.“ Die Internetplattform „jagderleben.de“ berichtete: „Zum Schutz des Rotmilans dürfen zwei Windkraftanlagen in Sachsen-Anhalt nicht gebaut werden. Die Betreiber scheiterten mit ihren Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht.“ Durch verstärkten Schutz vermehren sich diese Vögel zwar, motivieren dadurch aber die Windkraftbranche sich immer verbissener gegen diese WKA-Verhinderer zu wehren, wobei mancher nicht selten zur Selbsthilfe greift. So werde Bauprojekten von Windrädern dadurch Nachdruck verliehen, dass in der Nähe lebende Rotmilane absichtlich durch Giftköder getötet werden.Solche „Aktivisten“ nennen das gerne „Basisdemokratie“.

– Im Landkreis Göttingen sind erneut mehrere Bäume Ziel einer Giftattacke geworden. Nachdem es zuletzt in Gleichen und Rosdorf zu derartigen Anschlägen gekommen war, hat es jetzt drei Erlen in Geismar erwischt. Wieder bohrten Unbekannte die Stämme an und injizierten eine Substanz, an der die Bäume zugrunde gingen.

– Im Theodor-Wolff-Park in Friedrichshain/Kreuzberg stieß der Technischer Leiter des Grünflächenamtes auf einen Baum, dessen Stamm von Unbekannten wahrscheinlich mit einer Axt oder einer Machete auf das übelste traktiert wurde. Sich an einem ausgewachsenen Baum, einem Lebewesen, auf diese Art zu vergreifen, ist der Gipfel dessen, was ich bisher gesehen habe. Hier sind durchgeknallte Zeitbomben unterwegs, meinte er“.

– In Bad Salzungen versuchte jemand, zwei stattliche Bäume, eine Linde und eine alte Eiche, zum Absterben zu bringen, indem er oder sie Bohrlöcher im unteren Teil der Stämme anbrachte und Benzin reingoss.

– Nach der illegalen Fällung von einigen Bäumen in München beschädigten bislang Unbekannte weitere Bäume. Diese wurden jedoch nicht gefällt, sondern die Rinde durchschnitten, so dass die Versorgung der Bäume nicht mehr gewährleistet war. Die Baumstämme hatten einen Umfang von gut einen Meter.

– In Köln sägten ein oder mehrere Unbekannte vier neu gepflanzte Pappeln ab. Im März vergangenen Jahres war dort eine Serie von über 20 Baumfreveln plötzlich abgerissen.

– In Treptow-Köpenick wurden im Grünzug zwischen Ottomar-Geschke-Straße und Spindlersfelder Straße sechs Bäume mutwillig durch bisher unbekannte Täter mit der Axt gefällt bzw. abgeschlagen.

– Die Münchner Abendzeitung meldete: „An einem Strauch in der Schulstrasse in Pfaffenhofen sind am Freitagabend nach Angaben der Polizei mehrere Zweige abgerissen worden. Der Täter ist unbekannt. Die Polizei Weißenhorn bitte um Hinweise.“ Da haben wir in gebotener Kürze den gedankenlosen Umgang mit der Natur, gleichzeitig aber auch eine gesteigerte Empfindlichkeit der Öffentlichkeit ihr gegenüber.

– Ganz anders stellte sich der „Naturfrevel“ meinem Bekannten Anselm dar: Er hatte LSD genommen und schlenderte guter Dinge durch den Tiergarten – über eine ungemähte Wiese. Die Droge bewirkt nachgewiesenermaßen eine gewisse „Offenheit“.Anselm bemerkte plötzlich, wieviele Pflanzen, Spinnenund Insekten er bei jedem Schritt zertrat. Er blieb stehen und rührte sich nicht von der Stelle, mehrere Stunden lang: bis die Wirkung der Droge nachließ – und er wieder einigermaßen normal „verschlossen“ war, um weiter zu gehen.

Bei Homer gibt es den Begriff der „lachenden Wiese“. Er ist uns vielleicht nur noch in solchen (LSD-) Momenten zugänglich, wir können uns keine „lachende Wiese“ – pratum ridet – mehr real vorstellen. Sie ist über Aristoteles und dann das latinisierte Griechisch, schließlich das christianisierte Latein, zu uns gelangt – als Paradebeispiel für eine Metapher. Den Poetiken und Rhetoriken des Mittelalters galt ihr Lachen als „uneigentliche Rede“, dahinter verbarg sich die „eigentliche“: eine blühende Wiese – pratum floret. So wie man sie heute kennt.

Bereits nach dem verlorenen 1.Weltkrieg und ersten Zweifeln an der modernen Technik hatte sich die Öffentlichkeit mehr und mehr für Pflanzen interessiert. Man fragte sich: Haben sie auch eine Seele – Bewußtsein gar? Solche „psychobotanischen Vorstellungen finden sich sowohl in der botanischen Populärliteratur als auch innerhalb der wissenschaftlichen Botanik,“ schreibt der Biologiehistoriker Hans Werner Ingensiep.