.

#TeslaTakedown: Protest in Berlin-Mitte am Samstag 5.4. um 12 Uhr + Breite Kampagne für Demokratie kritisiert Musk Unter dem Motto #TeslaTakedown rufen zahlreiche Organisationen und Bündnisse zu einer Kundgebung am Samstag den 5.4. um 12 Uhr vor dem Tesla Showroom in Berlin-Mitte auf. Unter #TeslaTakedown protestieren Menschen weltweit gegen Elon Musks Angriffe auf die Demokratie. Seit im Januar die ersten Proteste in den USA stattfanden, wird mittlerweile weltweit vor Tesla Verkaufsräumen und Fabriken demonstriert. In Deutschland fanden im Laufe der letzten Tage bereits in verschiedenen Städten erste Proteste statt, am heutigen Tag beispielsweise in Strausberg. Die Demonstrierenden stellen sich gegen Elon Musk, den reichsten Menschen der Welt, der rechte Parteien unterstützt.

.

.

Elon Musk, das ekpathische Frontschwein von Trump, meinte kürzlich:„Die grundlegende Schwäche der westlichen Zivilisation ist Empathie.“

Darauf Donald Trump laut Tagesschau: „Elon macht einen großartigen Job, aber ich würde gerne sehen, dass er aggressiver wird“.

J.D. Vance mit Frau auf dem Weg nach Grönland: „Wir werden uns ansehen, wie die Dinge dort laufen. Im Namen von Präsident Trump wollen wir die Sicherheit der Menschen in Grönland wieder stärken, weil wir glauben, dass dies für die Sicherheit der ganzen Welt wichtig ist.“

Die Nichte von Donald Trump, Mary L. Trump, schreibt in ihrem Buch „Amerikas Alptraum – Warum Donald Trump nicht zu stoppen ist“: „Donald ist von seinem Instinkt her ein Faschist, der aufgrund seiner Unfähigkeit, über sich selbst hinauszublicken, beschränkt ist…Es ist an der Zeit, unseren Körper aufs Spiel zu setzen.“

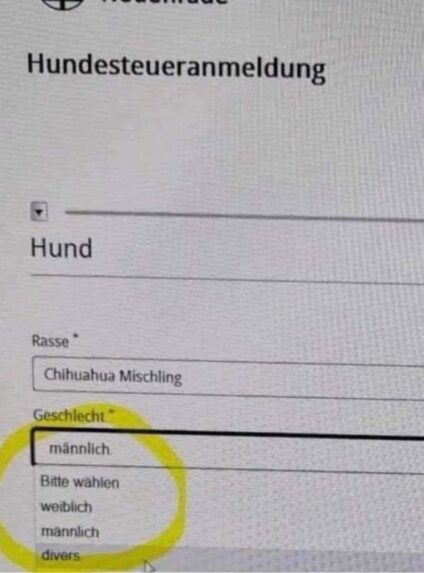

Die Tochter von Elon Musk Jenna Wilson hat ihn auf ihre Weise aufs Spiel gesetzt: Sie ist jetzt eine „Transfrau“, wie sie sagte. Über ihren Vater äußerte sie in einem Interview mit „Teen Vogue“: „Er ist ein erbärmliches Kind“.

Die Aktie von Musk Unternehmen Tesla, die Mitte Dezember 2024 einen Höchststand von fast 480 US-Dollar pro Aktie erreichte, ist bis heute auf rund 248,71 US-Dollar abgestürzt – ein erschreckender Rückgang von 48 %. Dies entspricht einem Marktwertverlust von über 800 Milliarden US-Dollar und macht Tesla in diesem Jahr zu einer der Aktien mit der schlechtesten Performance.

Auf die Forderung einiger Tesla-Aktionäre, Elon Musk müsse als Unternehmenschef von Tesla zurücktreten, antwortete er: „Ich gehe nirgendwo hin, Tesla wird wieder auferstehen.“ Sodann hob er das Zukunftspotenzial von Tesla hervor, insbesondere in den Märkten für Robotaxis und humanoide Roboter, und pries das kommende Cybercab und den Optimus-Roboter als bahnbrechend an.

Schon im Wahlkampf drohte Trump, Grönland notfalls mit Gewalt zu vereinnahmen. Es geht dabei vor allem um die Rohstoffe auf der Insel. Als er jetzt den NATO-Generalsekretär empfing, wiederholte er noch einmal seine Drohung: „Ich denke, es wird passieren, dass ich Grönland annektiere.“

Noch mal zur Empathie (von „David Attenboroug Fans“):

.

.

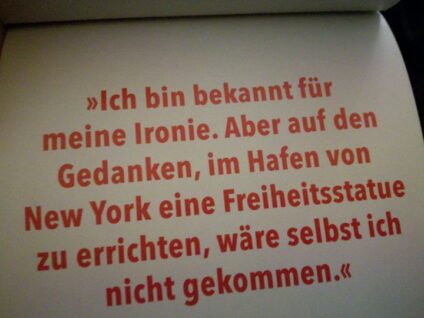

Zitat von Mark Twain

.

.

.

.

Weitere US-Idiotismen

Über 80% aller US-Biologen sind Eigentümer oder Teilhaber von Firmen, die ihre Forschungsergebnisse vermarkten, so die US-Biologiehistorikerin Lilly E. Kay. Vor dem Zweiten Weltkrieg haben die Biologen noch „„ohne jegliches kommerzielles Interesse geforscht,“ meint die US-Mikrobiologin Lynn Margulis. Ihre Kollegen „interessieren sich heute nicht mehr für die Geschichte des Lebens auf der Erde, sondern vor allem dafür, bessere Tomaten zu machen,“ kritisierte sie.

Gleichzeitig versprechen uns die angloamerikanischen Naturwissenschaftler mit ihren albernen Erkenntnissen das Blaue vom Himmel. So tönt z.B. der Biologe Semir Zeki in seinem Buch „Glanz und Elend des Gehirns“ (2010): „Mein Ansatz ist von der Wahrheit bestimmt, von der ich denke, dass sie unumstösslich ist: dass jede menschliche Handlung von der Organisation und den Gesetzen des Gehirns bestimmt ist und dass es deshalb keine wahre Kunst- und Ästhetik-Theorie geben kann, außer wenn sie auf Neurobiologie beruht“ – also auf einem höchst fragwürdigen Forschungsansatz.

Dieser Schwachsinn ist unter aller Kritik, ebenso die folgenden Gedanken des US-Physikers Michio Kaku. In seinem Bestseller „Wettlauf um die Zukunft“ (2023) geht es ihm darum, „wie der Quantencomputer die Probleme der Menschheit lösen wird“. So einen kindischen Unsinn will man doch nicht lesen!

Ebensowenig den US-Bestseller für den sich das „manager-magazin“ erwärmt: „Die digitale Revolution: Verheißungen einer vernetzten Welt – die Folgen für Wirtschaft, Management und Gesellschaft“ (1996) von Don Tapscott, den Vorsitzenden der wirtschaftsstrategischen Denkfabrik „nGenera Insight“. Tapscott prophezeit in seinem Buch: Die neuen Medien werden eine völlig neue Ökonomie hervorbringen, die die alten Wertschöpfungsketten durch -netze ersetzt und eine neue Unmittelbarkeit erlauben. Zudem werden in den Unternehmen Kommandohierarchien obsolet, wobei „zunehmend Kapital durch Geist geschaffen wird“ – Kreativität, die nicht mehr von oben „beaufsichtigt und befohlen“ wird. „In der modernen Wissensökonomie sind Lernen und Arbeiten hundertprozentig identische Aktivitäten“, deswegen werden die neuen „Unternehmen die zukünftigen Universitäten sein“. Als Beispiel erwähnt Tapscott die Universität des Konzerns McDonalds, in der 2006 „eine Million Menschen lernten“, er nennt sie die „Net-Generation“.

Diese hier zitierten Ami-Wissenschaftsutopien sind grauenhafte Dystopien. Manchmal ist so ein nach Ruhm, Ehre und Reichtum gierender Dumpfbeutel aber ohne es zu wollen, ehrlich genug, um das selbst zu sehen. Z.B. der Genetiker und Berater von Biotech-Unternehmen, William Bain in der Zeitschrift „Nature Biotechnology”: „Die meisten Anstrengungen in der Forschung und in der biotechnologischen industriellen Entwicklung basieren auf der Idee, dass Gene die Grundlage des Lebens sind, dass die Doppelhelix die Ikone unseres Wissens ist und ein Gewinn für unser Zeitalter. Ein Gen, ein Enzym, ist zum Slogan der Industrie geworden…Kann das alles so falsch sein? Ich glaube schon, aber ich bin sicher, das macht nichts. Denn die Hauptsache ist, dass es funktioniert: Manchmal funktioniert es, aber aus den falschen Gründen, manchmal wird es mehr Schaden anrichten als Gutes tun…Aber die beobachtbare Wirkung ist unbestreitbar…Wir müssen nicht das Wesen der Erkenntnis verstehen, um die Werkzeuge zu erkennen…Inzwischen führen die Genom-Datenbanken, die geklonten Proteine und anderes Zubehör der funktionalen Genetik zu Werkzeugen, Produkten, Einsichten, Karrieren und Optionen an der Börse für uns alle.”

Ironischerweise nennt sich die mit Computern und anderen Hightech-Geräten operierende Biologie heute „Life Sciences“, obwohl sie mit dem „Leben“ so gut wie nichts zu tun hat. Das Wort „Leben“ taucht in den Biologiebüchern schon so gut wie gar nicht mehr auf. Die Lebenswissenschaftler erforschen heute „nicht mehr das Leben, sondern die Algorithmen des Lebendigen“, stellte der französische Genetiker und Nobelpreisträger Francois Jacob klar.

Der kürzlich verstorbene französische Wissenssoziologe Bruno Latour hielt dagegen die ganze Genetik für einen ärmlichen „Reduktionismus“, räumte allerdings ein, dass sie in der Industrie durchaus Sinn ergebe, d.h. Gewinne verspreche. Mit „Industrie“ ist in gewisser Weise die nahezu weltweit angloamerikanisierte Biologie gemeint, die mit ihren Geräten „objektiv verwertbare Erkenntnisse“ liefert. Ähnlich wie Latour sieht das auch der deutsche Philosoph Gregory Fuller: „Mit der Gentechnik erreichen wir den Höhepunkt unserer Verachtung gegenüber allen natürlichen Wesen,“ schrieb er in „Das Ende – von der heiteren Hoffnungslosigkeit im Angesicht der ökologischen Katastrophe“ 1993.

.

.

.

Fegen (1)

Mir erzählte Oi-Ok Shu, eine koreanische Krankenschwester, jetzt Rentnerin, die gelegentlich das koreanische Buddhakloster in der Oranienstraße besuchte, dass dort eine “Intensivmeditation” stattfand, bei der die Teilnehmer sich rund um die Uhr im Zentrum versammeln. Morgens gehen sie dann als erstes in den Görlitzer Park, um dort – „etwas Gutes zu tun, d.h. die Wege zu fegen – und damit gleichzeitig der eigenen Erleuchtung näher zu kommen”. Denn wenn man diese nicht erreiche, dann werde einem – laut Frau Shu – „jeder Grashalm zur Falle”.

Nanu: fegen?! dachte ich – und begann sofort in Gedanken loszurattern: Mao – „Für alles Reaktionäre gilt, daß es nicht fällt, wenn man es nicht niederschlägt. Es ist die gleiche Regel wie beim Fegen: Wo der Besen nicht hinkommt, wird der Schmutz nicht von selbst verschwinden!”

Und dann die chinesische Kulturrevolution – Wie viele Intellektuelle und Kader hat es damals gegeben, die man zwecks Umerziehung zum Fegen, als Pförtner oder Hausmeister abkommandiert hatte? Die „Narben-Literatur” ist voll von Klagen über diese entehrende Tätigkeit, mit der die Betreffenden ihr falsches – reaktionäres – Bewußtsein ändern sollten.

Außerhalb Chinas und der von oben gesteuerten Kulturrevolution wurde jedoch ebenfalls gefegt wie verrückt – im Westen allerdings eher auf freiwilliger Basis, aber mit dem selben Ziel: um von unten nach oben alles umzudrehen – die Kacke des Seins umzugraben! Ich erinnere mich noch, z.B. das Georg-von-Rauchhaus tagelang gefegt zu haben, ebenso den Republikanischen Club, die Alte TU-Mensa bis zum Erbrechen, das Audimax der TU einmal und auch die Diskothek “Dschungel” sowie mindestens zwei Mal Teile des zugefrorenen Wannsees, um eine schneefreie Fläche zum Eishockey-Spielen zu schaffen.

Auf dem Höhepunkt dieser ganzen Fegerei gab es nicht nur mehrere französische Filme, in denen Straßenfeger eine tragende Rolle spielten (“Themroc” z.B.), sondern auch Joseph Beuys Fegeaktion in Neukölln, wo er hinter der Revolutionären 1.-Mai-Demonstration die Karl-Marx-Straße wieder besenrein machte. Sein damals dort zusammengefegter Dreck ist heute längst unbezahlbar.

Auf dem Höhepunkt meiner Fegeleidenschaft baute ich einmal bei einem Bauern einen ausrangierten Heuwender mittels 12 Piasawa-Besen zu einer Kehrmaschine um – und konnte fortan jeden Samstag seinen Hof mit dem Trecker fegen. Dem Bauer gefiel die Konstruktion. Genau das Gegenteil passierte mir dann während der umgedrehten Kulturrevolution – Wende genannt – in der DDR, auf einer LPG: Dort fegte ich einmal einen Stallgang auf der Rindermast sehr langsam und gründlich, aber eigentlich nur, um mich weiter mit einem Kollegen zu unterhalten, der noch mit Füttern beschäftigt war. Irgendwann stand er hinter mir und sagte – in einem Ton als würde ein Arbeiterverräter zurechtgewiesen: „Laß gut sein, wenn du es zu sauber machst, dann stecken sich das die da oben bloß wieder an den Hut!” Bei einer ähnlichen Gelegenheit meinte ein anderer Kollege, dafür sei die und die Brigade zuständig – nicht wir. Auf meinen Einwand, dass diese doch aufgelöst sei, entgegnete er: “Darüber müssen die da oben sich einen Kopp machen!”

Seitdem habe ich eigentlich nie mehr so richtig gefegt. Höchstens Staubsaugen. So wird es auch in China jetzt sein, dass man die Leute gegebenenfalls zum Staubsaugen verdonnert. Das Fegen war während der Kulturrevolution eine derart harte Umerziehungsmaßnahme, dass die Betreffenden meistens Nachts aufstanden, um damit fertig zu sein, bevor die ersten Nachbarn wach wurden und sie auf der Gasse sahen – so sehr schämten sie sich! Daran sieht man, wie wichtig gerade das Fegen ist!

Bei mir ist es noch immer so, dass ich – umgekehrt – mit niemandem liiert sein möchte, der seine Wohnung fegen (oder staubsaugen) läßt: So etwas gehört sich einfach nicht! Das macht man selber oder läßt den Dreck liegen! Jemanden für so etwas anzustellen, ist eine gemeine Verschwendung anderer Leute Lebenszeit!

In der Wende versprach Gregor Gysi, als er zum PDS-Vorsitzenden gewählt wurde, die Partei mit „hartem Besen auszukehren” – und einen solchen hielt er dann auch in die ARD-Kamera. Da war das Fegen aber längst zu einer Metapher geworden. So wie bei der Bürgerinitiative, die am 1. Mai hinter einer Neonazi-Demo die Straße „medienwirksam” sauber fegte. Wenig später, am Tag der Kapitulation, fand in der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg eine Diskussion über eben diesen Bezirk statt, in dem heute immer mehr Leute ihre Lofts und Flats von Putzfrauen fegen lassen. U.a. sprachen Papenfuß, Kuttner und Schappi (Wawerzinek) darüber, wie es dort früher war. Interessanterweise hatten alle drei auch mal als Hausmeister gearbeitet – und als solche regelmäßig, z.B. eine Kita, ausfegen müssen. In Erinnerung war ihnen jedoch vor allem das allmorgendliche Anheizen des Zentralofens geblieben, aber Heizer müssen zwischendurch auch immer mal fegen.

SPD-Vorständler kümmern sich gerne im Sommerloch um Großbetriebe – und gehen besuchsweise an die Basis. Nachdem so einer, aus Hessen, einmal bei der Berliner Stadreinigung gearbeitet hatte, fragte er einen Ostkollegen, ob sich seine jetzige Tätigkeit bei der BSR im Vergleich zu früher wesentlich unterscheide. Dieser antwortete: „Eijentlich hat sich nüscht jeändert – außer det Gesellschaftssystem”.

.

.

Fegen (2)

In einem Moabiter Ballsaal traf ich einmal eine quasi allein tanzende Chinesin – mit Blumen im Haar. Sie verdiente ihr Geld als Putzfrau in einem Bioladen. „Manchmal findet man beim Fegen Münzen“. In der Kulturrevolution war sie für drei Jahre aufs Land geschickt worden, wo sie in einer Gemüsebrigade arbeitete. Während der ganzen Zeit hatte sie auf eine Rehabilitation durch ihre Grundeinheit gewartet, die ihr die Rückkehr an die Universität ermöglicht hätte. Die sie jedoch ablehnen wollte, um sich weiter durch die Landarbeit zu „reformieren”. Ich sah ein Photo aus jener Zeit, auf dem sie wie eine stolze Rotgardistin aussieht, die ihren Blick über Rübenfelder bis an den Horizont schweifen läßt. Ihre Rehabilitation kam jedoch nicht – und das stürzte sie fast in Verzweiflung: Sie wollte endlich einmal „Nein!” sagen – aber man gab ihr keine Chance. Als sie dann doch die Produktionskommune verließ, die wenig später schon wie alle anderen aufgelöst wurde, war es mehr ein leises Verschwinden – zurück in die Stadt, nach Shanghai. Und ähnlich ging es dann auch weiter, bis nach Berlin: über einen Schwager, der inzwischen in Amsterdam lebte.

Ich fragte sie, wo sie so gut Tanzen gelernt hätte. Ich meinte sogar gesehen zu haben, dass sie die Männer vor allem nach ihrem Tanzvermögen taxiert hatte. „Während der Kulturrevolution und auch schon davor wurde in China immer viel getanzt und gesungen”, antwortete sie, und heutzutage laufe dort nichts ohne Karaoke. Da ich nicht besonders gut tanzen und schon gar nicht singen kann, nahm ich an, dass es meine China-Begeisterung gewesen war, die sie dazu bewegt hatte, sich mit mir an der Theke noch weiter zu unterhalten. Später verabredeten wir uns für den nächsten Tag in einem China-Restaurant am See. Dort winkte sie allen vorbeifahrenden Touristen auf den Ausflugsschiffen zu – während sie gleichzeitig weiter aß, mit Stäbchen. Ich fragte sie nach dem Essen, warum es im Chinesischen so viele Nautikmetaphern gäbe: vom Großen Steuermann angefangen – über den Schiffbruch im Sozialen bis zum individuellen Glück, das mit geblähten Segeln umschrieben wird und der neuen Politik der Geschäftemacherei, die „Ins Meer tauchen” heißt. Sogar in der Literatur über die Verbannung der Intellektuellen aufs Land und zum Fegen heißt es – z.B. von einem solchen, den Gu Hua schilderte, er habe morgens auf der Straße „seinen Besen geschwungen, als rudere er auf einer Bühne im Boot”…

Das sei ihr noch gar nicht aufgefallen, wahrscheinlich weil in Shanghai als Hafenstadt immer schon alles Intime zugleich auch maritim gewesen sei, überdies wäre ihr Vater bei der Marine gewesen. Und selbst während ihrer Landverschickung, fügte sie hinzu, habe sie ständig mit Wasser zu tun gehabt: Entweder bekamen die Gemüsepflanzen nicht genug, dann mußten sie Brunnen graben oder zu viel, dann mußten Entwässerungsgräben angelegt werden. Ich erzählte ihr daraufhin, dass in der Endphase der Kulturrevolution ein Neuköllner Maoist namens Thomas Kapielski einmal eine Landverschickung von Künstlern aus Westberlin organisiert hatte – in die Lüneburger Heide. Viele würden noch heute von diesem Arbeits-Wochenende auf dem Dorf reden, ebenso einige Bauern dort. Ich selbst hätte einmal einen freiwilligen Arbeitseinsatz von 60 Linken bei einer Landkommune in der Wesermarsch organisiert.

Ob ich etwa der Meinung wäre, dass die Worte des Großen Vorsitzenden bis hierher wirksam geworden seien, fragte sie mich daraufhin ironisch. „Ja, aber noch wirksamer waren wohl die dadurch in Bewegung geratenen chinesischen Massen, zu denen u.a. Du gehörtest”. Im übrigen habe es auch in Berlin nicht an Mao-Bibeln gemangelt. 1969 hätte z.B. allein die so genannte Kommune I tausende von Exemplare aus der Ostberliner chinesischen Botschaft nach Westen geschmuggelt, wo sie dann während einer Vietnam-Demonstration an der Gedächtniskirche umsonst verteilt wurden.

Und in Ostberlin ließ eine ebenfalls maoistisch inspirierte Kommune ihren individuellen Solibeitrag für Vietnam nicht mehr vom Stipendienkonto abbuchen, sondern ging als Kollektiv in die Fabrik, zu Narva, um anschließend vom Gehalt ein Fahrrad zu kaufen, das sie der Vietkong-Botschaft übergaben. Auch wäre dort genauso antirevisionistisch die Überwindung bürgerlicher Verhaltensweisen sowie die Aufhebung der Trennung von Hand- und Kopfarbeit diskutiert worden. Es gab sogar einen Abwaschplan. Das sei ja gerade das Merkwürdige, fügte ich hinzu, dass wir vielleicht seit der Kulturrevolution von Peking ferngesteuert werden – bis hin zu Deng und seiner Modernisierungs-Parole „Bereichert Euch!”

„Mit dem kleinen Unterschied, dass uns die Mao-tse-tung-Ideen eingehämmert wurden, während ihr sie heimlich unter der Bettdecke studiert habt”, sagte sie. „Würdest du noch einmal eine Wandzeitung aufhängen?” fragte ich sie – schon fast verschwörerisch. „Nein,” antwortete sie, „ich bin doch eine moderne Frau, heute würde ich meine Angriffe ins Netz stellen. Und das mache ich auch”. Ich war enttäuscht: Wie konnte man sich nur so leicht von den großen Schriftzeichen verabschieden, von Pinsel und Tusche? „Und mit Besen arbeite ich auch nicht mehr, ich hab nur noch einen Staubsauger und einen Handfeger,“ fügte sie hinzu.

.

.

Fegen (3)

Mein Professor, der marxistische Erkenntnistheoretiker Alfred Sohn-Rethel, besuchte während der Kulturrevolution u.a. den Güterbahnhof von Nanking. Wieder zurück in Bremen meinte er, der Zentralcomputer würde dort nicht mehr gegen die Eisenbahner eingesetzt werden, sondern sie würden ihn in ihrem Sinne nutzen. Dies galt ihm als ein Beweis dafür, dass die chinesischen Genossen auch im industriellen Bereich versuchten, die Trennung von Hand- und Kopfarbeit aufzuheben, nicht nur, indem sie die gebildete Jugend aufs Land schickten – gemäß den berühmten „3 Mits: Mit den Bauern leben, arbeiten und lernen!“ Um die sogenannten „3 Trennungen“ – von der Praxis, vom Volk und von der körperlichen Arbeit – zu überwinden.

Kürzlich hat der junge Schriftsteller Yu Hua im Zusammenhang seines Bestsellers „Brüder” die These aufgestellt, dass die von Deng Xiaoping 1978 eingeleiteten “4 Modernisierungen”, mit denen der kollektive Altruismus zugunsten einer egoistischen Profitsucht abgelöst wurde, ohne die antiautoritäre Kulturrevolution unmöglich gewesen wäre. Erst diese trieb den Chinesen das 2500 Jahre lang eingedrillte hierarchische Denken von Konfuzius aus. In Berlin eröffneten die Chinesen allerdings vor einiger Zeit zusammen mit der einstigen Maoismus-Hochburg FU ihr erstes Kulturzentrum ausgerechnet unter dem Namen „Konfuzius-Institut”.

Es geht in China immer noch um ein Schwanken zwischen Altruismus und Egoismus. Ersterer kulminierte während der Kulturrevolution propagandistisch im vorbildlichen Menschen Lei Feng, der sich als “kleine Schraube der Revolution” begriff – und danach auch handelte, u.a. mit einem Besen. Von seinen altruistischen Taten kündete u.a. ein in Westdeutschland zu maoistischen Zeiten, 1973, veröffentlichter chinesischer Comicroman. Zur gleichen Zeit hatte Joschka Fischer für den Voltaire-Verlag einen theoretischen Text über die “Aufhebung der Trennung von Hand- und Kopfarbeit” in der Großen chinesischen Kulturrevolution übersetzt – es handelte sich dabei um einige Kapitel einer Doktorarbeit aus Harvard.

Den jungen Soldaten Lei Feng und sein kurzes Leben nahm sich 2000 Jürgen Kuttner für seine erste Volksbühnen-Inszenierung vor – nicht zuletzt, weil „uns Ostler doch immer noch der ganze SED-Staat um die Ohren gehauen wird, aber den ehemaligen Maoisten im Westen man die chinesischen Verbrechen nie vorwirft.” Kuttner dachte dabei an die Gräuel der Kulturrevolution – und deswegen nun Lei Feng: als ein Comicmärchen-Stück. Inzwischen ist dieser Volksbefreiungsarmist in China sogar zu einem „Popstar” geworden, wie die FAZ schreibt.

Statt US-gentechnisch argumentiert man dort gegen den um sich greifenden Egoismus – eben chinesisch: so brachte z.B. die Firma Shanda ein Computerspiel mit dem Titel „Von Lei Feng lernen” heraus, bei dem derjenige gewinnt, der am meisten anderen Menschen geholfen hat, also der Altruistischste. Und um noch deutlicher zu werden, hat man im renovierten Revolutionsmuseum am Tienamenplatz ein Wachsfigurenkabinett eingerichtet – mit „offiziell anerkannten nationalen Helden” (aus Vergangenheit und Gegenwart). Am Ende der illustren Parade, „wo der Besucher in die Zukunft entlassen wird”, stehen sich auf der einen Seite Lei Feng und auf der anderen Seite der Microsoftgründer Bill Gates gegenüber: Das Politische und das Private – der Revolutionär und der Idiot: Idiot in der alten griechischen Bedeutung von Privatmann – jemand, der sich nicht um die Polis, sondern bloß um seine Privatgeschäfte, den oikos, bekümmert.

Der US-Präsident Coolidge sagte es einmal – positiv – so: „Americas Business is the Business!” In diesem Sinne dürfte Bill Gates der allergrößte Idiot sein – wohingegen die kleine Schraube der Revolution Lei Feng bis zur Selbstopferung das genau entgegengesetzte Prinzip verkörperte. Die chinesische KP selbst versucht, sich dazwischen auszubalancieren. Während gleichzeitig immer mehr KP-Politiker die polis zu ihrem oikos machen und die Kopfarbeiter wieder auf die Handarbeiter herabsehen.

Erinnert sei nur an die Literaturdozentin Yue Daiyun, die während der Kulturrevolution zur Arbeit auf dem Land verurteilt wurde – zusammen mit den Intellektuellen der Pekinger Universität. Sie sollten am Poyang-Sees „ein Projekt zur Umwandlung der Sommerschlammflächen des Sees in festes Land beginnen“. In ihren Erinnerungen schreibt sie: „Manche Intellektuelle fühlten sich wirklich allen anderen in der Gesellschaft überlegen; und einige, besonders die Männer unter den Akademikern waren wirklich vollkommen hilflos – sie konnten nicht einmal Teewasser heiß machen, so sehr waren sie es gewöhnt, von anderen versorgt zu werden“.

.

.

.

.

Folgenreiche Anfänge

„Das Prinzip des Privateigentums, des Warentauschs, ist die Negation von Gesellschaft.“ (Alfred Sohn-Rethel) Der von Herodot so genannte „Demokratie-Begründer“ Kleisthenes mußte – im 6.Jhd. v.Chr. in Athen – von den unteren Klassen gezwungen werden, zuzulassen, dass auch vermögenslose Bürger in Staatsämter gewählt werden durften. Für den Altphilologen George Thomson zeigte dies bereits „den Mittelstandscharakter der Revolution“, zudem war die neue Verfassung dem früheren „Stammesmodell“ nachgebildet – und verbarg so die Tatsache, dass mit ihr die „letzten Überreste der urtümlichen gesellschaftlichen Verhältnisse hinweggefegt worden waren,“ d.h. die Warenbesitzer traten sich nunmehr in der „‚Freiheit‘ des offenen Marktes als Gleiche gegenüber.“

Diese allgemeine „Gleichheit vor dem Gesetz“ (isonomia) bezeichnete bereits Diodoros aus Agyrion im 1. Jhd.v.Chr. als Mogelpackung, da sie ohne „Gleichheit des Eigentums“ (isomoiria) durchgesetzt wurde. Infolgedessen hatte sich laut Thomson „der Klassenkampf, weit davon entfernt, beendet zu sein, noch verschärft.“ Es standen sich nun nicht mehr Adlige und Bürger, Mitglieder einer menschlichen Gesellschaft, gegenüber, sondern Sklavenhalter und Sklaven, wobei letztere „aus der Gesellschaft Ausgestoßene“ und zugleich „Schöpfer ihres Wohlstands“ waren. Dadurch entstand eine Spaltung zwischen Konsumtion und Produktion, zwischen Theorie und Praxis. Die „Ersten Philosophen“, von denen nicht wenige Kaufleute waren, mithin Sklavenhändler, verdanken dieser Trennung von Hand- und Kopfarbeit ihre Existenz.

Das beginnt mit Parmenides: „Er ist der Mann, der unveränderliche und rein begrifflich formulierte Gesetze anstelle anschaulicher Ereignisfolgen setzt und der so Wirklichkeit und Welterfahrung, Denken und Anschauung, Wissen und Handeln entschieden voneinander trennt,“ wie Paul Feyerabend in seiner „Naturphilosophie“ (2018) schreibt. Parmenides begründete damit unsere westliche Wissenschaft – mit ihm beginnt die Philosophie, wie Hegel meint.

Als nächster politischer Reformer trat im 6.Jhd.v.Chr. der Kaufmann Solon auf den Plan. Seine Leistung bestand laut Thomson darin, „die Gesellschaft von der Natur geschieden und als ein sittliches Ordnungsgefüge erklärt zu haben“. Die „isonomia“ ohne „isomoiria“ tastete er nicht an, wiewohl er erkannte, dass der Reichtum „kein Maß“ hat und die „Geldgier der Bürger die Stadt zerstören“ könnte. Gleichzeitig sprach er jedoch davon, dass einer, der sich alles leisten kann, nicht reicher ist als ein anderer, der nur genug zu essen hat. Deswegen wollte er Reichtum und Gerechtigkeit nicht gegeneinander ausspielen, „da diese niemals zu erschüttern ist, während das Geld beständig von einem Menschen zum anderen hinüber wechselt.“

Mir drängte sich dieser ganze Demokratie-Widersinn erstmalig als einkommensloser 18jähriger auf, als ich wegen abgefahrener Reifen an meinem alten VW 160 DM Strafe zahlen mußte, die ich nicht hatte. Während z.B. mein beim Staat angestellter Vater eine solche Summe aus seiner Brieftasche hätte bezahlen können – abgesehen davon, das die Reifen an seinem Auto nie abgefahren waren, weil er immer genug Geld hatte, um sie rechtzeitig zu wechseln. Anders gesagt: Die gerechte – für alle gleiche Strafgebühr – war (und ist) eine schreiende Ungerechtigkeit. In Finnland hat man jetzt durchgesetzt, dass die Höhe der Strafmandate sich nach dem Einkommen der damit Belangten richtet:

.

.

In Deutschland helfen einstweilen nur Klebeaktionen:

.

Keine Wahl

2001 schlenderte ich die Einkaufsstraße der mongolischen Hauptstadt entlang. Als ich an einem Terrassencafé vorbeikam, sah ich in nächster Nähe von mir ein Pärchen vor zwei Cocktails sitzen: eine junge Mongolin und ein etwa 22jähriger amerikanischer Volontär des Konzerns „Ivanhoe Mines“, wie ich etwas später erfuhr. Ivanhoe ist der Titel eines Kreuzritter-Romans von Sir Walter Scott. Der Bergbaukonzern gleichen Namens hat eine Goldmine in der Mongolei ausgebeutet. Weil er glaubhaft machte, dass er dazu 15 Jahre benötigte, gewährte die Regierung ihm 5 Jahre Steuerfreiheit. Er benötigte jedoch nur viereinhalb Jahre, um alles Gold aus der Mine zu lösen – und weg war er. Dieser „Betrug“ erboste die Mongolen derart, dass es zu gewalttätigen Auschreitungen in der Hauptstadt kam. Inzwischen gehört der Konzern dem noch größeren Bergbaukonzern „Rio Tinto“, der in der Wüste Gobi eine riesige Gold- und Kupfermine ausbeutet.

Zurück zum mongolisch-amerikanischen Pärchen auf der Caféterrasse: Während die junge Mongolin auf der Caféterrasse etwas gelangweilt die Passanten betrachtete, hatte er sich in ein Buch vertieft. Ich spinne nicht: Es war „The White Man’s Burden“ („Die Bürde des Weißen Mannes“ 1899) – ein Poem von Rudyard Kipling, in dem er die Amerikaner zur Kolonisierung Kubas und der Philipinen aufrief, was er als einen humanitären Akt darstellte. Ausgerechnet diesen „Klassiker“ las nun dieser Amischnulli in der Mongolei, während gleichzeitig einen Steinwurf davon entfernt drogenkranke Straßenkinder in der Kanalisation hausten, Frauen an der Landstraße ihre Muttermilch verkauften und die US-Botschafterin in Ulaanbaatar der mongolischen Regierung sagte, was diese als nächstes tun muß.

Sprung – April 2014: Um Russland wie weiland 1918 von White Man’s Nations zu umzingeln, besuchte der US-Verteidigungsminister die Mongolei und bat die Regierung, eine Militärbasis im Land errichten zu dürfen. Der mongolische Verteidigungsminister bedauerte, dass er das nicht genehmigen könne, die Verfassung gäbe das noch nicht her. Aber westliche Experten sind sich sicher: „Wir werden die Mongolei bald nicht mehr wiedererkennen.“ Ja, denn schon werden aus reichen Nomaden seßhafte „Farmer“, die für das Hüten ihres Viehs arme viehlose Nomaden beschäftigen. Für sie ist nun der weiße Mann mit seiner Privateigentumsidee die Bürde.

Die US-Botschafterin in der Mongolei gibt in der dortigen Zeitung laufend politische Ratschläge. In einem Interview meinte sie: „Uns ist es egal, welche Partei an die Macht kommt. Sie haben sowieso keine Wahl.“

.

.

.

.

Beschichtungsstoffe

Bei Oranienburg fand ich im Sperrmüll einen großen Tisch mit einer Arbeitsfläche aus grünem Linoleum. Das kannte ich bisher nur als Bodenbelag. Es besteht aus Leinöl, Korkmehl, Naturharzen und Jutegewebe und ist kompliziert herzustellen.

Die erste Linoleumfabrik in Deutschland wurde laut Wikipedia 1882 als „German Linoleum Manufacturing Comp.“ in Delmenhorst gegründet. Die zweite Delmenhorster Linoleumfabrik „Anker-Marke“ wurde zehn Jahre später 1892 gegründet, und die Linoleumfabrik „Adler-Marke“ 1893 in Maximiliansau.

Beim PVC (Polyvinylchlorid) gibt es hartes und weiches – beides ist ein thermoplastisches Polymer. Ab 1935 produzierte die I.G. Farben PVC. Man kennt den Werbespruch der in Sachsen-Anhalt einst ansässigen VEB Chemische Werke Buna: „Plaste und Elaste aus Schkopau“. Das Buna-Werk in Schkopau erwarb nach der sog. Wende der PVC-Hersteller Westlake Vinnolit bei München. 2020 hieß es in einer Firmenmitteilung: „Vinnolit GmbH & Co. KG hat heute am Standort Schkopau Konsultationen mit dem Betriebsrat über die Schließung der dortigen Pasten-PVC-Anlage eingeleitet. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren die mangelnde Wirtschaftlichkeit und die fehlende langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Standorts. Die Kunden werden weiterhin von den größeren, rückwärtsintegrierten Vinnolit-Standorten Burghausen, Gendorf und Köln beliefert.“

Das Linoleum wurde aber nicht nur durch PVC ersetzt, sondern auch durch die billigeren Bodenbeläge Stragula und Balatum. Infolge der BRD-Krise in den Sechzigerjahren kam es zu einem drastischen Produktionsrückgang. „Hatten 1960 Linoleum und ähnliche Bodenbeläge wie Stragula und Balatum noch einen Marktanteil von über 50 %, so fiel er bis 1969 auf rund 10 %. Als Folge mussten alle deutschen Werke bis auf das Werk in Delmenhorst schließen oder die Produktion von Linoleum einstellen. Im Zuge des wachsenden Umweltbewußtseins stieg jedoch ab den Achtzigerjahren die Nachfrage nach Bodenbelägen aus natürlichen Rohstoffen und damit auch die nach Linoleum, wobei einer der heute größten Hersteller die DLW AG (Deutsche Linoleum Werke) ist, die seit 1938 in Bietigheim ihren Sitz hat.

Daneben gab es schon seit den Dreißigerjahren den „dekorativen Schichtstoff“ Resopal, der als „High Pressure Laminate“ hergestellt wird. In der BRD wurde er vor allem durch den Einsatz in Küchen, bei Frühstücksbrettchen und Nierentischen aus den 50er-Jahren bekannt. Das Patent dafür wurde 1930 von der Hermann Römmler AG in Spremberg angemeldet. Abnehmer für die Schichtstoffplatte sind laut Wikipedia „u. a. Küchenhersteller. Resopal wird aber auch im Innenausbau, in Nasszellen, in Verkehrsmitteln (Züge, Kreuzfahrtschiffe), im Krankenhaus, im Ladenbau, in Schulen, Sportstätten und im Laborbereich eingesetzt. Es wird in Möbeln und Türen verbaut sowie zur Herstellung von Fußböden genutzt.“

1938 übernahm der Schweizer Konzern „Brown, Boveri & Cie (BBC) die Spremberger Firma, deren Anlagen die sowjetische Besatzungsmacht 1946 demontierte. Wenig später nahm die BBC die Produktion in ihrem Großumstädter Werk (in Hessen) wieder auf.

Gorki hatte einmal vorgeschlagen Biographien von Fabriken zu schreiben. Heute kann man nur noch Biographien von Werkstoffen bzw. Produkten schreiben, denn die Fabriken wechseln immer schneller Besitzer und Namen: 1987 übernahm die schweizerische Forbo AG die Mehrheit an der BBC-Tochter. 1997 wurde Resopal von der Premark FEG GmbH & Co. KG gekauft. Seit 1998 gehört das Unternehmen zum weltweit operierenden Laminathersteller Wilsonart, Temple/Texas, der Teil des ITW-Konzerns (Illinois Tool Works) ist. 2012 wurde Resopal Teil der Wilsonart International LLC, die zu 51 Prozent dem Fondsverwalter Clayton, Dubilier & Rice und noch zu 49 Prozent dem ITW gehört.

Trotz Demontage des Spremberger Werks nahmen einige Meister dort mit vom russischen Kommandanten überlassenen kaputten Maschinen die Produktion vor Ort wieder auf. Ihr Resopal nannten sie nun Sprelacart. „Die Großumstädter glaubten nach der Wende die Firma Sprela für kleines Geld kaufen zu können,“ schreibt Wikipedia. „Dem verweigerte sich die Treuhand jedoch. Die Gläubiger bestellten einen Insolvenzverwalter, der in den Papieren von Sprela ein so großes Potential erkannte, dass er selbst als Unternehmensberater das Werk kaufte. Als die Amerikaner in Großumstadt bei Resopal einstiegen und Personal abbauten, kehrten Ingenieure, die vorher bei Römmler in Spremberg waren, zurück. Mit doppeltem KnowHow und einer diplomatischen Firmenleitung überholte der Umsatz von Sprelacart und Laminat bis heute die Großumstädter Resopal-Platten.“ SPRELA ist damit eines der wenigen DDR-Betriebe, die überlebt haben.

.

.

.

Plüsch

Der Plüsch ist ein Gewebe oder Gewirke mit sehr weicher Haptik. Aber warum wird alles immer plüschiger, puscheliger, kuscheliger? Die Frauenzeitschrift „Elle“ und die Männerzeitschrift „Mens Health“ verrieten: „Die besten Stellungen für Kuschelsex“ – „für noch mehr Spaß“. Dabei geht es beim Kuschelsex gerade nicht um „Stellungen“, deswegen ist das Genre „Kuschelporno“ („Cuddle Porn“) ein Etikettenschwindel, denn es sind normale Pornos, vielleicht grad mal eine Nuance kuscheliger und werden „Cuddle Fucking“ genannt.

In der U-Bahn sprach jemand ein Mädchen mit „Hallo Puschel!“ an. Ein Puschel ist laut Duden eine weiche Quaste oft aus Plüsch. Auf „Amazon“ findet man „eine große Auswahl an Puschel für verschiedene Zwecke und Anlässe“. Ein „Plüsch-Kaufhaus“ bietet „über 3000 hochwertige Kuscheltiere“ an.

Die juvenilen Rucksackträger lassen bunte Puschel oder Kuscheltiere an ihren „City-Bags“ raushängen, sog. „Puschelanhänger“, und schlafen neben „Kuscheltieren“. Diese sind häufig aus Plüsch und werden daher auch als Plüschtiere bezeichnet. In Frank Schulz Roman „Amor gegen Goliath“ (2024) war das einschneidendste Erlebnis des späteren „Womanizers“ Philipp Büttner die Trennung von seinem Teddybär. Meine alte Tante hat immer noch ihren Plüschteddy von „Steiff mit Knopf im Ohr“. Ihm fehlt inzwischen die halbe Schnauze und vom vielen Waschen ist ihm das Fell mürbe geworden, gar nicht mehr kuschelig. Im Roman „Matisse“ (2015) des Geopoeten Alexander Ilitschewski fand der „Straßenmensch“ Wadja einmal im Moskauer Müll einen solchen „Plüschbär mit abgerissener Nase, der ein hicksendes Gejaul von sich gab“.

Für Puschel, auch Püschel, Bommel oder Pompon genannt, findet man im Internet Bastelanleitungen. In einer Anime-Serie heißt das Eichhörnchen Puschel und bei „ticketonline“ kann man sich Eintrittskarten sichern, um „Puschelgeschichten live auf der Bühne zu erleben“. Hausschuhe, Türstopper, Deko-Engel, Anorakkrägen, Autositze – alles muß puschelig sein. Auf „puschel-wiki“ werden 26 Puschelarten aufgelistet: von „Berufspuschel“ über „Gruselpuschel“ und „Tierpuschel“ bis zu „Zwergpuschel“. Ehrlich gesagt verstehe ich diese Puschelarten alle nicht. Vielleicht haben sie etwas mit der „Puschelfarm“, einem Browsergame, zu tun und werden dort sogar „produziert“.?

Ich favorisiere jedoch eine andere Herkunft dieses ganzen Kuschelkitsches, eine global-ökonomische Erklärung. Meine Freundin wollte jedoch nicht auf meine Vermutung eingehen, dass ein rotchinesischer Textilkonzern den europäischen Markt mit Billigplüsch überschwemmt, ganze Schiffladungen, die in Hamburg angelandet und dann hier zu Plüschdecken und diversen Puscheln verarbeitet werden.

Sie, die erst beim Aufwachen Alpträume hat, vertrat stattdessen eine andere Plüschtheorie: Danach hat die Erosion des Sozialen, das Fading-Away aller Top-Down-Entscheidungen, die Klimaerwärmung, das Artensterben, das ganze Plastik im Meer, die wachsende Atomkriegsgefahr, der nahezu globale Rechtsruck, die gestiegenen Benzin- und Flugpreise, die Miet- und Strompreissteigerungen sowie die haarsträubend-deduktiven Narrative der bürgerlichen Politik und Presse etc. im Verein mit der Natürlichen Intelligenz (NI) und der Künstlichen Intelligenz (KI), dazu geführt, dass immer mehr Menschen sich angesichts der wachsenden Zahl komplexer „Konflikte“ nur noch „Einkuscheln“ und mit immer mehr Plüschobjekten umgeben wollen. Das „Cuddeln“ wäre damit Weltflucht und nicht wie das „Grooming“ bei den Affen eine Verstärkung der sozialen Beziehungen. Es gibt stattdessen immer mehr „Kuscheltherapien“, eine heißt „Kuschelhimmel“.

Obwohl: Eine Kollegin verriet mir neulich, dass ihr 17jähriger Sohn von seiner Freundin verlassen worden war und tagelang depressiv im Bett lag mit seiner Plüscheule im Arm, zu der er Sätze sagte wie „Du bleibst mir doch treu, oder?“ „Du verläßt mich nie!“ Wenn die Angst vor Konflikten, die Hilflosigkeit und scheinbare Ausweglosigkeit so weit gedeiht, dass die Handlungsmacht auf die Dinge übergeht, auf Plüschtiere z.B., dann stellen diese vielleicht auch so etwas wie eine soziale Bindung zu ihrer „Bezugsperson“ her.

.

.

.

.

.

Poller

Es droht eine neue Pollerwelle. Bisher gab es vier in Berlin, das heißt: nur in Westberlin, dem Osten war das dafür verwendete Metall zu wertvoll, um es für industriell hergestellte Poller zu verschwenden. Es gab dort nur individuelle von Hausmeistern gebastelte.

Die erste Westberliner Pollerwelle in den achtziger Jahren war dem zunehmenden Parkdruck geschuldet. Weil die lebenden Polizisten im Westen, im Gegensatz zu den Vopos im Osten, nicht ständig Falschparker aufschreiben wollten, entschied man sich für stumme Polizisten: eben für Poller. In Kreuzberg durchgehend für in Ungarn hergestellte „Wellmann-Poller“, von den Lokalpolitikern „Kreuzberger Penisse“ genannt, die wegen des Randale-Tourismus ankerverstärkt geliefert wurden.

Die zweite Welle kam mit den „modernen“ elektronisch versenkbaren Pollern, mit denen man ganze Innenstadtbezirke absperren kann. Lieferanten bekommen eine Art Fernbedienung. Weil jedoch immer mal wieder ein Pkw noch schnell durchfahren wollte und dann von einem hochfahrenden aufgespießt wurde, installierte man noch kleine Ampeln daneben, in Leipzig zum Beispiel.

Die dritte Welle kam nach Terrorangriffen mit Lkws gegen Massenveranstaltungen auf Plätzen und bestand neben besonders stabilen versenkbaren Pollern aus temporären Betonquadern.

Die vierte Welle sollte die sich derzeit üppig vermehrenden RadfahrerInnen schützen, weswegen man diese „Protektionselemente“ nennt.

Deren Formenvielfalt will der Senat nun zugunsten eines einheitlichen Berlin-Pollers ausmerzen, wozu er die Verpollerung aus der Bezirksverantwortung nehmen möchte.

Das Vorbild ist hierbei Amsterdam, wo man mit diesen „Amsterdammertjes“ auch die Stadt bewirbt und sie zum Beispiel als Souvenirs (etwa in Form von Schlüsselanhängern) kaufen kann. Dort gibt es jedoch auch ein „Entpollerungsprogramm“ – von einem Berliner Architekten, der den Ku’dammpoller entwarf.

.

Foto: Stefanie Peter

.

.

.

James C. Scott

In den Siebzigerjahren zogen in Westdeutschland etliche Linke aufs Land, so auch ich – in eine Landkommune. Und weil dort in landwirtschaftlicher Hinsicht alles anders gemacht werden sollte, kam bei mir der Wunsch auf, erst einmal die normale (moderne) Landwirtschaft kennen zu lernen. Dazu arbeitete ich – von Nord nach Süd – bei diversen Mittelbauern als Betriebshelfer.

Sie hatten im Durchschnitt alle etwa 100 Hektar und Milchvieh. Danach wollte ich auch noch die sozialistische Landwirtschaft kennen lernen und bewarb mich – vergeblich – in drei Botschaften von sozialistischen Ländern. Aber einige Jahre später „fiel die Mauer“ und meine Freundin und ich wir stellten uns im November 1989 bei einer LPG Tierproduktion in Saarmund vor. Am 1. Dezember fingen wir als Rinderpfleger im Nachbardorf an, wo die Brigade für Kälber, Färsen, Jungbullen und etwa 60 Schweinen zuständig war. Jeden Morgen um 5 fuhren wir mit unserem alten Audi aus Kreuzberg los und zogen in der LPG Blaumann und Stiefel an, die man uns zugeteilt hatte. Die Brigade bestand aus 10 Leuten und wir arbeiteten uns nicht tot, so oft es ging saßen wir im Sozialraum, tranken Kaffee und diskutierten die Zeitläufte.

Das hielten wir bis zu den Märzwahlen 1990 durch, aber theoretisch beschäftige ich mich auch weiterhin mit Landwirtschaft. In diesem Zusammenhang stieß ich auf den Anthropologen James C. Scott. Er war Leiter des Programms für Agrarstudien an der Yale-Universität und betrieb nebenbei eine kleine Landwirtschaft in Connecticut. Und sein Buch, das mich begeisterte, hieß – übersetzt: „Die Kunst, nicht regiert zu werden“ und war eine „Anarchistische Geschichte der kleinen Völker im Hochland von Südostasien“. Scott hatte in den Sechzigerjahren ein Jahr an der Universität von Rangoon in Burma gelehrt und u.a. ein Buch über den Fluß Irrawaddy veröffentlicht. Daneben mehrere Bücher über die bäuerliche Wirtschaftsmoral, die Waffen der Schwachen und den Widerstand gegen das Beherrscht-Werden. Ins Deutsche übersetzt sind bis jetzt nur seine Bücher „Die Mühlen der Zivilisation – eine Tiefengeschichte der frühesten Staaten“ und „Applaus dem Anarchismus“.

Gleich im ersten Applaus-Kapitel berichtet Scott, dass er im Spätsommer 1990 sechs Wochen in einer LPG bei Neubrandenburg arbeitete. Er hatte ein Stipendium im Westberliner Wissenschaftskolleg und um vorab sein Deutsch zu verbessern, kam er auf die Idee, auf einem Bauernhof zu arbeiten. Ein Freund von ihm hatte einen Schwager, der Leiter einer LPG in Pletz war und ihm dort Arbeit sowie Kost und Logis verschaffte. Die LPG-Mitarbeiter begegneten ihm jedoch mit so großem Mißtrauen, dass die Arbeit für ihn ein „Alptraum“ wurde. Man vermutete, er sollte bei ihnen im Dienst holländischer Investoren oder des neuen Staates (der Treuhand?) spionieren.

Die LPG war auf den Anbau von „Stärkekartoffeln“ spezialisiert, die als „Stärkebasis für osteuropäische Kosmetika“ dienten. Für diese war jedoch der Markt zusammengebrochen und so verrotteten die Kartoffeln neben den Bahngleisen. Die LPG-Mitarbeiter fragten sich darob, ob nicht alle „das blanke Elend erwartete“ und welche Rolle Scott dabei womöglich spielte. Außerdem, ob seine „schwächlichen Deutschkenntnisse“ nicht die Arbeitsabläufe gefährden könnten: „Würde ich die Schweine zum falschen Tor hinauslassen, so dass sie auf das Feld eines Nachbarn gerieten? Würde ich den Gänsen das Futter geben, das für die Bullen gedacht war? Würde ich immer daran denken, das Tor zu schließen, wenn ich in der Scheune arbeitete…Ich hatte ihnen, das ist wahr, in der ersten Woche mehr als genügend Grund zur Beunruhigung gegeben.“

Das war bei meiner Freundin und mir in der LPG nicht der Fall – im Gegenteil. In „unserer“ Brigade herrschte ein arbeiterliches, kein bäuerliches Bewußtsein und damit kamen gelegentlich wir ins Grübeln: Wenn ich z.B. die Stallgasse bei den Färsen allzu sauber fegte, sagte mein Kollege Bernd: „Mach es nicht zu ordentlich, sonst stecken die da oben sich das an den Hut.“ Oder wenn ich am Tor, an dem der Traktorfahrer ein Stück Putz weggerissen hatte, meinem Kollegen Michael vorschlug, dass wir das doch nebenbei wieder verputzen könnten, sagte der: „Das muß die Maurerbrigade machen.“ Ich entgegnete, dass er als Maurer doch wüßte, das diese Brigade aufgelöst sei. Woraufhin er nur sagte: „Da müssen die da oben sich einen Kopp drüber machen.“

Umgekehrt wollte es mir nicht in den Kopp, dass der Traktorfahrer Jens uns nasses vergammeltes Stroh zum Einstreuen brachte. Damit würden die Tiere schon nach 10 Minuten wieder im Mist stehen. „Ja, aber nasses Stroh läßt sich leichter mit Traktor ausmisten,“ meinte er.

.

.

.

.

.

Lamarckismus/Lamarxismus

Dabei geht es um einen tragischen Helden: den Biologen Paul Kammerer, der den Lamarckismus gegen den Darwinismus stark machen wollte. Von 1902 bis 1926 experimentierte er in der Biologischen Versuchsanstalt „Vivarium“ im Wiener Prater mit Amphibien, um den Nachweis zu führen, dass sich Erfahrungen vererben können. Er scheiterte: Ein Prüfer des Zentralorgans der Darwinisten „Nature“ wies nach, dass sein Präparat einer Geburtshelferkröte, die den Einfluß einer veränderten Umweltbedingung auf den Organismus beweisen sollte, verfälscht worden war.

Unbeeindruckt von diesem Wissenschaftsskandal bot die Sowjetunion, gedrängt u.a. von den lamarckistischen Biologen um Boris Kusin und den Dichter Ossip Mandelstam, Kammerer ein eigenes Institut in Moskau an. Der international gefeierte, durch den Fälschungsvorwurf jedoch entehrte Amphibienforscher zog es jedoch vor, sich im Wiener Wald zu erschießen.

Der sowjetische Volkskommissar für das Bildungswesen, Anatoli Lunatscharski, und seine Frau drehten daraufhin 1928 mit Geldern aus der deutschen Arbeiterbewegung einen Spielfilm über Kammerer: „Salamandra“ – in dem der linke Lamarckist von rechten Darwinisten und Jesuiten in den Selbstmord getrieben, jedoch im letzten Moment von Lunatscharski persönlich gerettet und in die Sowjetunion gebracht wird, wo er frei forschen kann und dafür vom Staat alle Unterstützung bekommt. Der Film wurde in Deutschland verboten.

2017 veröffentlichte der Wiener Soziologe Klaus Taschwer eine Geschichte der Biologischen Versuchsanstalt „Vivarium“, die – von jüdischen Wissenschaftlern initiiert und finanziert – mit dem Einzug der Nazis in Österreich für immer abgewickelt worden war: „Experimentalbiologie im Wiener Prater“. Der Gründer und Leiter, Hans Leo Przibram, starb in Theresienstadt, seine Frau beging Selbstmord.

Bereits 1971 versuchte der Schriftsteller Arthur Koestler Kammerer als Wissenschaftler mit einer Biographie „Der Krötenküsser“ zu rehabilitieren. 2010 wurde sein Buch wieder neu aufgelegt. Im Nachwort schreiben die Herausgeber: „Kammerer ist eine Art Gegenheld zur etablierten Wissenschaft.“

2019 hat der einst am Münchner Institut für Experimentelle Chirurgie forschende Arzt und Schriftsteller Michael Lichtwarck-Aschoff sich in seinem Buch „Der Sohn des Sauschneiders Oder ob der Mensch verbesserlich ist“ erneut den „Fall Kammerer“ vorgenommen. Es wird den genialen Biologen vielleicht auch nicht rehabilitieren, aber dafür ist sein „Roman“ genial. Der Autor erzählt darin die Geschichte des Wiener „Vivariums“ aus der Sicht einiger dort beschäftigter Hilfstierpfleger, die vom Land kommen, in ihrer Dorfsprache – dem „Steinbüchlton“ und zugleich im „Vivariumton“. Sie bringen ihr eigenes lamarckistisches Anliegen mit in die Versuchsanstalt: Sie wollen Kühe ohne Hörner, die diese doch domestiziert nicht mehr brauchen. Wenn die Menschen gut zu ihnen sind, u.a. mit ihnen zusagender Musik, bilden sich ihre Hörner in einer freundlichen Umwelt vielleicht zurück – und sie vererben dann sogar ihre „Hornlosigkeit“. Tatsächlich wird auf diese Weise ein Kalb ohne Hörner geboren und schon bald ist Steinbüchl das „Dorf der Hornlosen“. Dies Buch ist auch eine Parodie auf den amerikanischen Neodarwinismus, denn dieser „produziert“ seit 2018 hornlose Rinder mittels Gentechnik.

Boris Kusin lernte Mandelstam in Armenien kennen, wo der Biologe auf der Suche nach einer Art Cochenilleschildlaus war, aus der man den roten Farbstoff Karmin gewinnt, den die Sowjetunion nicht länger aus dem Westen importieren wollte. Es gab sie dort auch, aber die armenische Laus lieferte zu wenig Farbstoff. Immerhin begeisterte Kusin dort Mandelstam für die Biologie. Zurück in Moskau gründeten sie dazu einen kleinen Arbeitskreis.

Mandelstam wurde 1938 nach Wladiwostok deportiert und starb unterwegs, während man Kusin nach Kasachstan verbannte. Von dort holte ihn 1956 der Polarforscher Iwan Papanin, nachdem er als Leiter der Hauptverwaltung Nördlicher Seeweg in Rente gegangen und Reorganisator der lamarckistischen Forschungsstation „Borok“ an der künstlichen Wolgainsel „Darwin“ geworden war. Kusin wurde sein wissenschaftlicher Leiter dort. „Borok“ war ein Gutshof gewesen, den Sawwa Morosow geerbt hatte, der jedoch als Bolschwik ins Ausland flüchten mußte und erst mit der siegreichen Revolution zurückkehrte und den Gutshof zurück bekam, den er dann der Wissenschaft übereignete. Papanin machte daraus die größte limnologische Forschungsstation der Welt – sie existiert noch heute, auch einige unveröffentlichte Manuskripte von Kusin liegen dort noch „begraben“. Irgendwann wird man sie hervorholen und veröffentlichen – wenn sie nicht vorher auf dem Müll landen.

.

.

.

.

Anthropause

Dieser ganze, inzwischen schon fast globale Rechtsruck, der vielleicht mit der unseligen „Wiedervereinigung“ einsetzte und die linke Bewegung endgültig ins Abseits drängte, hat micht bewogen, eine Anthropause einzulegen. Selbst die zaghaften Ansätze eines ökologischen Denkens und Planens werden derzeit ad acta gelegt zugunsten eines parteienübergreifenden Ausländerabschiebewillens. Was dieses biodeutsche Wollen unter den ganzen Ausländern mit deutschem Pass anrichtet, kann man noch gar nicht abschätzen.

Die Anthropause ist für mich nichts Neues. Ich hatte sie schon einmal eingelegt – als die Bremer Schülerbewegung verebbte und verschiedene Wirtschaftsbetriebe, in denen ich gearbeitet hatte, mir nur „Bullshit Jobs“ gewährten. Weswegen ich dann als Hilfpfleger im Bremer Tierpark arbeitete, der einem indischen Großtierhändler gehörte. Dort war ich u.a. für 12 indische Flughunde verantwortlich. Sie waren mir die liebsten Tiere, die ich zu versorgen hatte, obwohl ich jeden Tag einen ganzen Eimer Obstsalat für sie zubereiten musste. Und nicht nur für sie. Aber die Flughunde erwiesen sich als äußerst dankbare Abnehmer. Obwohl Früchte- und Nektarfresser hatten sie spitze Zähne, ihr Gesicht war eher fuchs- als hundeartig, jedoch feiner und kleiner. Sie hatten ein schönes Gesicht, sie sahen überhaupt schön aus, rotbraun mit dunklen großen Flügeln, an denen sich jeweils ein hakenähnlicher Daumen befand, mit dem sie wild herumfuchtelten, um sich möglichst schnell vorwärts zu hangeln und in den Fruchtsalat zu stürzen.

Irgendwann gingen sie auf Transport – in den Tierpark eines Ostblocklandes. Ich war damals noch davon entfernt, die Flughunde in der Perspektive einer „Ökologie ohne Natur“ wahrzunehmen, wie der Philosoph Timothy Morton das nennt; er meint damit, dass eine wahre Ökologie die Trennung zwischen Kultur und Natur aufgelöst hat, und womit ich erst einmal nur meine, dass man dazu einem Tier dauerhaft sehr nahe kommen muss, was bei mir nicht der Fall war.

Die japanische Anthropologin Chihiro Hamano ist dem im Rahmen einer Feldforschung in Deutschland über Mensch-Tier-Verbindungen nachgegangen. Ihr Bericht darüber heißt „Saint Zoo“ (2023). Sie geht davon aus, „dass sich die Persönlichkeit von Tieren innerhalb der Beziehung zu ihnen entwickelt“. Am Ende schreibt sie: „Sich im Entdecken von Persönlichkeit zu üben ist eine Form von ‚Liebe‘, wie ich nun erfahren habe“. Dabei ist sie zu ähnlichen Schlüssen wie der holländische Biologe Midas Dekkers gekommen. In seinem Buch „Geliebtes Tier“ (2003) heißt es über den Unterschied zwischen Tierschutz und Naturschutz: „Die erste Voraussetzung für eine Beziehung besteht darin, dass man den anderen als Individuum betrachtet. Bei Naturschützern ist das nicht der Fall. Die lieben einen Regenpfeifer als Repräsentanten aller Regenpfeifer und sagen: ‚In dieser Gegend kommt der Regenpfeifer vor‘. Um ein Tier lieb zu haben, muss man es als Individuum ansehen. Dann erst tritt eine persönliche Beziehung an die Stelle einer versachlichten. Eine ganze Tierart kann man nicht lieb haben, das einzelne Tier aber sehr wohl.“ Im Idealfall entsteht daraus ein „Ich-Du“-Verhältnis im Sinne des Philosophen Martin Buber.

Dies könnte auch die Tierrechtlerin Hilal Sezgin unterschreiben, aber in Ethik geschult geht sie trotzdem aufs Ganze, wobei sie jedoch einräumen muss, dass sie bei ihren „Begegnungen mit Wildtieren immer wieder an die Grenzen“ nicht nur ihrer „praktischen Möglichkeiten“ stößt, „sondern eben auch an die Grenzen ethischen Nachdenkens,“ wie sie in ihrem Buch „Vom fordernden und beglückenden Leben mit Tieren“ (2023) über die Mitbewohner ihres Tierhofs in der Lüneburger Heide schreibt. Weil „ihre“ Tiere dort eines natürlichen Todes sterben können, werden sie immer älter und auch kränker, was Hilal Sezgin bisher ein Vermögen an Medikamenten und Operationen gekostet, aber auch ihre Gedanken über Tiere und das Zusammenleben mit ihnen enorm geschärft hat.

In meiner Familie war das ähnlich bei einem Hund, einer Katze und einem Sperling der Fall, im Bremer Tierpark war es dann ein Pfleger bei den Hornträgern, ein ehemaliger Bauer, der keinen Feierabend kannte und z.B. Tage vor der Geburt im Stall einer Antilope schlief, um ihr notfalls sofort helfen zu können. Soweit ich das beurteilen konnte, fanden die hochträchtigen Antilopen das auch tatsächlich hilfreich. Wie so viele Tierliebhaber hatte er mit Menschen nicht mehr viel im Sinn. Weil ich mich im Rahmen eines kleinen Arbeitskreises seit 1999 vor allem mit Biologie beschäftige, lag es nahe, erneut eine Anthropause einzulegen, auch wenn ich mich jetzt praktisch bloß um zwei Katzen kümmere. Mit Jaroslav Hasek könnte ich trotzdem sagen: „Ich habe die Seite gewechselt und bin jetzt bei den Tieren“. Oder auch Ossip Mandelstam zitieren: „Ich habe mein Schach auf die Biologie gesetzt, damit das Spiel ehrlicher werde.“

.

.

.

.

.

Ubermenschen

Der „Übermensch“ (mit „ü“) ist ein Idealmensch, der laut Wikipedia über das gewöhnliche Leben eines als normal abgewerteten Menschen hinausgewachsen ist oder hinausstrebt. Dieser „homme supérieur“ taucht bei vielen Denkern auf – bei Augustinus, Dante, Luther, Dostojewski, Sri Aurobindo etc. Berühmt wurde vor allem Nietzsches „Übermensch“, der einen neuen Menschentypus propagierte. Ebenso später der Harvardprofessor und LSD-Propagandist Timothy Leary für den 1988 der Mensch von Morgen ein Kalifornier sein wird – ein Ubermensch (mit „u“).

Nicht nur der Weltkonzern „Uber“ hat sein Hauptquartier in San Francisco. Hinter diesem Unternehmen steckt laut Wikipedia das Kapital von Benchmark Capital, Goldman Sachs, Google Ventures, First Round Capital, Menlo Ventures und Lowercase Capital. Auch der Springer-Verlag hat sich an Uber finanziell beteiligt. Ebenso mit 500 Millionen Dollar der von Elon Musk mitgegründete kalifornische „Bezahlfreund“ (PayPal), der bis 2015 zum kalifornischen Konzern „eBay“ gehörte. Ferner beteiligen sich der japanische Automobilhersteller Toyota sowie ein Konsortium des japanischen Unternehmens Softbank an Uber. Das chinesische Internetunternehmen Baidu will smit 600 Millionen US-Dollar bei Uber einsteigen.

Die Uber-Produktpalette umfasst u.a. UberEats, das Fastfood von McDonald’s ausliefert. Im Uber-PR-Beirat sitzt der ehemalige BILD-Chefredakteur Kai Diekmann. Die Berliner Mercedes-Benz-Arena heißt jetzt Uber-Arena.

Seit Ende 2019 darf Uber über seine App in ganz Deutschland vorerst keine Beförderung per Mietwagen mehr anbieten. Dies entschied das Langericht Frankfurt/Main mit sofortiger Wirkung. Beobachtungen zeigen jedoch laut Wikipedia, „dass Uber dieses Gerichtsurteil weitestgehend ignoriert und dies auch öffentlich bekundet.“

Weitere kalifornische Ubermenschen, die eine globale Plusmacherei anstreben, ist der in Palo Alto lebende Mark Zuckerberg, der viertreichste Mann der Welt. Er betreibt mit seiner Firma „Meta (Über) Platform“ u.a. „Facebook“. Dann ist da noch „Google“ mit Sitz in Mountain View Kalifornien, gegründet von Larry Page und Sergey Brin, die Platz 13 und 14 auf der Forbes-Liste der reichsten Männer belegen.

Der Hauptsitz des Apple-Konzerns befindet sich im kalifornischen Cupertino. Ihr Gründer Steve Jobs lebte in San Francisco und starb 2011 in Palo Alto Kalifornien. Der Apple-Konkurrent Microsoft hat sein Konzernhauptquartier in Seattle Washington. Dessen Gründer Bill Gates besitzt mehrere Häuser in Kalifornien. Seine Stiftung, zur weltweiten Verbesserung der Gesundheitsversorgung, deren wichtigste Mitarbeiter (von 1500) erst einmal mit der Beeinflussung oder Unterwanderung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschäftigt sind, ist mit über 60 Milliarden Dollar die weltweit größte Privatstiftung. Sie hat ihren Sitz ebenfalls in Seattle. Dort befindet sich auch der Amazon-Konzern von Jeff Bezos.

Dieser besitzt außerdem noch ein Raumfahrtunternehmen nahe Seattle: „Blue Origin“ genannt. Zudem gehört ihm die einflußreiche Tageszeitung „Washington Post“ und die Biotechnologiefirma „Altos Labs“, ein Silicon Valley Unternehmen, in dem es um Unsterblichkeit geht, d.h. wo über Lebensverlängerungsmöglichkeiten geforscht wird. Bezos war der erste Ubermensch, dessen Vermögen die 200 Milliarden Dollar Marke überschritt.

Mehr als doppelt so groß ist heute das Vermögen von Elon Musk, Gründer des Raumfahrtunternehmens Space X und des Elektroautounternehmens Tesla sowie des Mikrobloggingdienstes X (vormals Twitter). Seine Firmensitze sind verstreut, er behauptet, alle seine sieben Häuser in Kalifornien verkauft zu haben und inzwischen mal hier und mal dort zu wohnen, zuletzt vor der Präsidentenwahl im Haus von Trump in Florida.

Anfänglich waren die meisten der hier erwähnten kalifornischen Ubermenschen noch vom New Age Spiritualismus und vom Buddhismus angetan sowie von der posthippiesken Atmosphäre in San Francisco. Inzwischen wird diese jedoch von ihren Entwicklern und Managern im nahen Silicon Valley weggentrifiziert. Das einzige, was sie beibehalten, sind LSD-Mikrodosen, die sie ständig einwerfen, um noch profitablere Ideen umzusetzen.

Der „Freitag“ berichtete gerade, dass der Tech-Standort Silicon Valley lange als „links und woke“ (d.h. liberal und halbwegs sozial) galt, aber nun haben sich die dortigen Unternehmer dem „Trumpismus verschrieben“.

Zu den Silicon Valley Konzernen gehören auch noch Cisco und Oracle und im kalifornischen Santa Clara der KI-Entwickler Nvidia (lateinisch Neid), der 2024 zum „wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt“ aufstieg. Als 2025 der chinesische Chip-Entwickler „DeepSeek“ mit einem „KI-Assistenten“ auf den Markt kam, fiel der Nvidia-Börsenwert jedoch um fast 600 Milliarden Dollar. Zuvor hatte das chinesische Videoportal TikTok bereits Facebook den Rang abgelaufen und soll in den USA verboten werden.

Morgan-Stanleys Hightech-Analystin, Mary Meeker, wies bereits 2011 in einer Präsentation vor Silicon-Valley-Chefs darauf hin, dass inzwischen sechs der 15 größten Internet-Aktiengesellschaften in Asien angesiedelt sind. Trumps Regierungsprogramm sieht eine 500-Milliarden-Investition für ein „Mega-KI-Projekt“ (Der Freitag) vor, um in wirtschaftlicher und militärischer Hinsicht China weiterhin Paroli zu bieten. Das erklärt vielleicht, warum die kalifornischen Ubermenschen Trump-Follower wurden.

.

.

Ukrainischer Ausverkauf

In der Ukraine fielen die „Chicago Boys“, die wirtschaftswissenschaftliche Speerspitze des Neoliberalismus, als erstes nach 1991 ein. Schon bald nach ihrem Beratungseinsatz war die Ukraine laut Spiegel „das korrupteste Land Europas“ – und die ausländischen Investoren standen Schlange.

Mit dem Erfolg, dass Bauern, die in der EU 100 Hektar besaßen, in der Ukraine nun 2-3000 Hektar bewirtschaften. Allein 40 große ukrainische Agrarbetriebe sind in deutscher Hand. Ein österreichischer Bauer übernahm eine aufgelöste Kolchose und mästet dort 4500 Schweine. Einer der größten Schweinebetriebe ist in dänischer Hand.

Investoren aus Russland beteiligten sich direkt an ukrainischen Agrarbetrieben. China bewirtschaftet 100.000 Hektar Ackerland in der ostukrainischen Schwarzerderegion, das auf drei Millionen Hektar vergrößert werden soll. Neben dem Futtermittelanbau sollen darauf vor allem Schweine für den chinesischen Markt gezüchtet werden. Die chinesische Agroholding China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (COFCO) ist einer der größten Arbeitgeber in der ukrainischen Landwirtschaft und einer der größten Investoren in die landwirtschaftliche Infrastruktur (über 200 Milliarden Dollar seit 2008).

US-Investoren stiegen bisher, ähnlich wie die russischen, in ukrainische Agrarbetriebe ein. „Selbst Land kaufen dürfen die ausländischen Unternehmen in der Ukraine nämlich nicht, schreibt „Die Zeit“, „doch die Investoren finden andere Wege. Sie können Land pachten, maximal 49 Jahre lang, zu günstigen Preisen. Sie nehmen Einfluss, indem sie Kredite an ukrainische Unternehmen vergeben, und sie beteiligen sich auch direkt an den Betrieben, zum Beispiel indem sie Aktien kaufen. Einige der ukrainischen Holdings sind an westlichen Börsen notiert, so gehören sie zumindest teilweise Anlegern aus dem Westen.“

Und diese Unternehmen weiten ihren Einfluss auf den ukrainischen Agrarsektor immer weiter aus. Nach der mit US-Hilfe und Gewalt gelungenen Absetzung von Präsident Viktor Janukowitsch 2014, der das „Assoziationsabkommen“ der Ukraine mit der EU abgelehnt hatte, das u.a. den Anbau von „Genprodukten“ vorsah, wurde eine Harvard-Businessfrau, Natalie Jaresko, Finanzministerin, die seit den 1990er Jahren in der Ukraine einen von den USA aufgelegten privaten Aktienfonds zur Förderung von Investitionen verwaltete und Geschäftsführerin von ‘Horizon Capital’ war, einer Investmentfirma in Berlin mit 11 Milliarden Dollar, die westliche Investitionen im Land betreut.

Die riesigen Schulden, die die Ukraine seit ihrer gelenkten „Orangenen Revolution“ 2004 beim IWF und der Weltbank hatte, wurden vom IWF genutzt, um den Tausch von „Natur gegen Schulden“ zu erzwingen. Man nennt das „Schuldenfallen-Diplomatie“. Auf diese Weise erwarben die drei US-Konzerne Cargill, Dupont und Monsanto 17 Millionen Hektar ukrainisches Ackerland (so viel wie ganz Italien hat). Ihre Hauptaktionäre sind die US-Investmentfirmen Vanguard, BlackRock und Blackstone. BlackRock verfügt über 10 Milliarden Dollar, Vanguard über 6 Milliarden und Blackstone über 881 Milliarden – für gewinnbringende Investitionen. Gemeinsam werden diese sechs „global player“ den Anbau von genveränderten und patentierten Nutzpflanzen durchsetzen – auf 28 Prozent des ukrainischen Landes, das nun amerikanisch ist.

„Cargill, Vertreiber von Pestiziden, Saatgut und Düngemitteln, hat inzwischen in den Bau von Getreidespeichern, Sonnenblumenöl-Fabriken und Tiernahrung investiert, daneben erwarb das Unternehmen einen Anteil von 25 Prozent plus eine Aktie an einem Getreideterminal in der Hafenstadt Noworossijsk. Außerdem verfügt es über Anteile an ‘UkrLandFarming’, dem größten Agrobusiness des Landes. Die Firma Monsanto hat die Anzahl ihres Mitarbeiterstabs in der Ukraine verdoppelt. Im März 2014, nur Wochen nach der Absetzung von Janukowitsch, investierte Monsanto 140 Millionen Dollar in den Bau einer Saatgutfabrik. Auch DuPont kündigte den Bau einer Saatgutfabrik in der Ukraine an,“ schrieb Frédéric Mousseau, Strategiedirektor des kalifornischen Oakland Instituts, 2015 auf „oaklandinstitute.org“. Er beschuldigte die USA und die Europäische Union, gemeinsam die Übernahme der ukrainischen Landwirtschaft zu betreiben. „Die Bestrebungen zeugten sowohl von der direkten Verstrickung des Westens in den Ukraine-Konflikt als auch von Verantwortungslosigkeit gegenüber den ukrainischen Bauern und europäischen Verbrauchern.“ Für Mousseau sind alle Messen in der Ukraine bereits gesungen: Die Agrarkonzerne haben ihre Investitionen derart erhöht, dass es einer „Übernahme der ukrainischen Landwirtschaft durch westliche Firmen“ gleichkomme. Den Rest der ukrainischen Ressourcen werden sich die westlichen Staaten und Konzerne nach Beendigung des Krieges auch noch holen – es gab bereits eine „Geberkonferenz“, die in Wahrheit eine „Nehmerkonferenz“ war.

.

.

Naturkosten 1

In einer Talkshow erzählte ein Millionär, dass er für die Operation seiner Katze 18.000 Euro bezahlt hätte. Das Publikum maulte: Wie kann man für ein schnödes Tier so viel Geld ausgeben. Die Tierschützerin Karen Duve meinte: Wenn er sich von dem Geld ein schickes Auto gekauft hätte, würde das keiner kritisiert haben.

Zwei Zootierpfleger erzählten mir, dass es in der DDR private Züchter von Papageien, Königsittichen, Trakopanfasanen etc. gab. Die beiden hatten sie auf gesucht, um im Tiertausch Nachzuchten für den Zoo zu bekommen, dabei erfuhren sie, daß fast alle diese Vögel durch Eierschmuggel über die Westdeutsche-Westberlingrenze gelangt waren. Ein Königssittichpärchen kostete im zuchtfähigem Alter 15.000 bis 20.000 Ost-Mark. Die Eier wurden für ein Taschengeld in Australien Nestern entnommen und dann von jemanden aus Gefälligkeit im Flugzeug mitgenommen. Die Oma, die in den Westen fahren durfte, hat dann z.B. von ihren Verwandten „Wachteleier“ geschenkt bekommen.

Die brasilianischen Spix-Aras sind wildlebend ausgestorben, aber in einigen Zoos und bei privaten Haltern leben noch weltweit 160, berichtete „spektrum.de“. Einer kostet etwa 100.000 Dollar. 2011 meldete die Märkische Oderzeitung: Die letzten Spix-Aras leben in einer Papageienzucht-Einrichtung in 15566 Schöneiche. Sie gehören zur „wertvollen ‚Reservepopulation‘ des Vereins zur Erhaltung bedrohter Papageien“. Sie werden dort „umsorgt von Pflegerinnen, Tierärzten und Biologen, geschützt hinter Sicherheitstoren und Stahlzäunen, überwacht von Kameras und abgeschirmt von blickdichten Hecken,“ schrieb die Süddeutsche Zeitung 2018.

2015 wurden in Schöneiche vier Spixaras geboren, der Vereinsvorsitzende Martin Guth („Ich komm aus‘m Osten. Papageien waren schön bunt“) schickte zwei der Jungvögel zwecks Auswilderung nach Brasilien. Sie wurden von der brandenburgischen Umweltministerin am Flughafen Tegel medienwirksam verabschiedet.

Die Schweizer „Handelszeitung“ berichtete, dass der Schweizer Geschäftsmann „R.M.“ 2008 in Brasilien verhaftet wurde, nachdem man 10 Papageieneier in den Taschen seiner speziellen Weste gefunden hatte. Er habe die Eier zum Züchten erhalten, verteidigte R.M. seine „Dummheit“.

Die Journalistin Anja Rützel besuchte einen bayrischen Kurs in „Bibermanagement“ und berichtet darüber in ihrem Buch „Saturday Night Biber“ (2017). Gleich auf der ersten Folie des Kursleiters stand: „Bibermanagement ist Menschenmanagement“. Dazu gehöre auch ein sensibler „Bibertourismus“, der die Tiere nicht stört oder vertreibt. „Das Schlimmste, was passieren kann, ist wenn ein Biberproblem am Stammtisch landet,“ meinte der Kursleiter. Zur Not müsse man eine „Biberumsiedlung“ vornehmen, was rund 7000 Euro pro Tier koste.

2018 schickte die BBC den Biologen Mark Carwardine und den Satiriker Douglas Adams mit einem Kamerateam auf eine „Reise zu den aussterbenden Tieren unserer Erde“, 1991 erschien ihr Bericht „Die letzten ihrer Art“ darüber. Ihre Recherchen führten sie u.a. nach Mauritius. Dort wurden sie vom Ornithologen Richard Lewis und dem Biologen Carl Jones abgeholt, die mit viel Geld von Spendern eine Rettungsstation für bedrohte Tierarten auf Mauritius betreiben. Anfangs machten sie bei der kostspieligen Aufzucht und anschließenden Auswildung der seltenen Mauritiusfalken und Rosentauben Fehler: Die Inselbewohner fingen sie alle oder schossen sie ab und aßen sie auf. „Wir konnten es einfach nicht fassen“.

Das BBC-Team wurde von der Botanikerin Wendy Strahm begleitet, die ihnen eine Pflanze – als die letzte ihrer Art – zeigte: eine wilde Kaffeesorte (Ramus mania). Sie galt als ausgestorben – bis ein Schüler dort doch noch eine Pflanze am Straßenrand entdeckte. Um ihre Abholzung zu verhindern, wurde sie schnell eingezäunt, aber dadurch wurden die umliegenden Bewohner auf sie aufmerksam. Sie stiegen über den Zaun und rissen kleine Äste, Blätter und Rindenstücke ab. „Da der Baum etwas Besonderes war, wollte jeder ein Stück davon haben“. Ihm wurden plötzlich Heilkräfte angedichtet. Vor dem Zaun wurde deswegen noch ein Stacheldrahtzaun errichtet. „Dann mußte der erste Stacheldrahtzaun von einem zweiten Stacheldrahtzaun eingezäunt werden und dann der zweite von einem dritten, bis das Gehege sich über knappe 2000 Quadratmeter erstreckte. Schließlich wurde auch noch ein Wächter eingestellt, um die Pflanze zu schützen.“. Im Botanischen Garten von England, Kew Garden, versuchte man unterdes „mit Ablegern dieser einen Pflanze zwei neue Pflanzen zu kultivieren“, um sie irgendwann auszuwildern.

.

.

Naturkosten 2

Seit dem Siegeszug des Neoliberalismus gibt es einen Trend zur Rehabilitierung des Wolfes. Nach der Wende wimmelte es in der Berliner Treuhandanstalt von westdeutschen Privatisierungsmanagern und Investoren, die „Wolf“ mit Vor- oder Nachnamen hießen. „Die benehmen sich schlimmer als Kolonialoffiziere“, meinte der kurz darauf erschossene Treuhandchef Detlev Rohwedder, wobei man sofort einen „Russen“ als Täter annahm. Den Privatisierungsmanagern standen auf ostdeutscher Seite überforderte Betriebsräte gegenüber, die nicht selten Friedbert, Christfried oder Lammfromm hießen, einer sogar Feige mit Nachnamen. Kein Witz, sondern ein Fall von Namensmagie im ausklingenden 20. Jahrhundert. Die sich im 21. mit Wolfowitz, Wolfensohn etc. sogar noch steigerte.

Im Maße die Brandenburger in den Neunzigerjahren wegen der Abwicklung ihrer Betriebe gen Westen abwanderten, gelang es dort verschiedenen Raubtieren von Polen aus einzuwandern. Im Januar 2000 kam der erste (dreibeinige) Wolf über die Oder . Er wurde eingefangen und in den Tierpark Schorfheide verbracht. Der Tagesspiegel titelte: „Die Angst vor dem Osten oder Sibirien ist unheimlich nah“.

2003 wurde der Wolf zum „Tier des Jahres“ gekürt. Im Monitoringjahr 2022/2023 wurde die Wolfspopulation in Deutschland bereits auf etwa 1.400 bis 2.500 Tiere geschätzt, offiziell sollen es 185 Rudel, 45 Paare und 22 Einzeltiere sein.

Aber nun geht es ans Reduzieren: Die Jäger töteten eine Wölfin aus dem Herzlaker Rudel; dann die Mutterwölfin des Burgdorfer Rudels, ferner eine Wölfin aus dem Rodewalder Rudel (das 1,25 Millionen Euro Schaden verursachte); in der Hohen Rhön wurde eine falsche Wölfin (GW3092f) erschossen; im Rudel Schermbeck wurde die Wölfin Gloria als „Problemwölfin“ zum Abschuß freigegeben; ebenso eine Wölfin ohne Rudel in Schleswig-Holstein (die Jäger verlangten jedoch, anonym zu bleiben). Die grüne Umweltministerin Steffi Lemke verkündete, sie wolle Abschüsse von Wölfen erleichtern.

In den USA hat man bereits Erfahrung mit dem Abschießen, Auswildern und wieder Abschießen von Wölfen. Im Yellowstone-Nationalpark wurden 1916 die ersten Park-Ranger durch den US-Kongress eingestellt, sie sollten gegen die Wilderer vorgehen (die bis dahin vom Militär gejagt wurden), zugleich sollten sie aber auch Pumas, Luchse, Rotluchse, Koyoten und andere Fleischfresser ausrotten, 1926 erschossen sie den letzten Wolf im Park. Dort vermehrten sich dann jedoch die Wapitihirsche derart, dass die Ranger bis 1970 tausende umsiedelten oder erschossen. Danach stieg ihre Zahl aber wieder so an, dass sie die Weiden- und Pappelsetzlinge abfraßen. Für 117 Millionen Dollar wurde daraufhin 14 in Kanada gekaufte Wölfe im Park ausgesetzt, woraufhin sich langsam wieder eine ökologische Vielfalt einstellte.

2012 verfügte der US-Kongress aufgrund von Eingaben der Jäger, dass die Wölfe von der Liste der bedrohten Arten gestrichen wurden. Bereits sechs Monate später hatten Jäger und Fallensteller von geschätzten 1700 Wölfen 550 getötet. Darunter befanden sich auch 7 Wölfe mit Senderhalsbändern, die ihnen Forscher im Yellowstonepark angelegt hatten. Auf „HuntWolves.com“ war zuvor verraten worden, wie die Jäger deren Funkstrahlen orten und für sich nutzen können.

Unter den von ihnen erschossenen Tieren befand sich die berühmte Wölfin „Null-Sechs“, Anführerin eines Rudels im Lamar-Tal. Die New York Times widmete ihr einen langen Nachruf. Weil sich ihr Rudel danach zerstreute, verringerte sich der vor allem auf das Lamar-Rudel fokussierte Wolfs-Tourismus und die Zahl der Sponsoren für die teuren GPS-Halsbänder für die Parkwölfe und für deren Erforscher. Sie fragten sich: Warum sollen wir weiter Geld für Wölfe geben, wenn diese doch erschossen werden? Der Parkverwaltung entstand dadurch ein finanzieller Schaden von 11 Millionen Dollar.

2020 veröffentlichte der Journalist Nate Blakeslee „Die wahre Geschichte des berühmtesten Raubtiers von Yellowstone: Die Wölfin“. Darin heißt es: „Die Jäger konnten 100 Wölfe außerhalb des Parks abschießen. Ohne dass es jemandem auffiel. Aber erschoss man einen Parkwolf, den die Menschen kennen und lieben gelernt hatten, redeten plötzlich der ganze Staat über die schlimme Jagd auf Wölfe.“ Ebenfalls 2020 erlaubte Trump zum Entsetzen der Wildhüter das Erschlagen von jungen Wölfen und Bären.

Anfang 2025 meldete die Presse im In- und Ausland auch noch den Tod der Wölfin „907f“ im Yellowstonepark. Sie war die Leitwölfin des Junction Butte Rudels und wurde knapp 12 Jahre alt. Die halbblinde und hinkende Wölfin starb Heiligabend nach einem Kampf mit einem anderen Rudel. Die Parkverwaltung sprach von einem „großen Verlust“.

.

.

Genpolitik

1820 wurden in England die menschlichen Lebensgrundlagen dem selbstregulierenden Markt untergeordnet – mit der definitiven Liberalisierung der Arbeits-, Boden- und Geldmärkte. Die Zerstörung der Allmende (des Gemeinschaftseigentums) und die Atomisierung der Dorfgemeinschaften kam um 1860 zum Abschluß. Theoretisch gerechtfertig wurde diese “schöpferische Zerstörung” von den drei Liberalen Jeremy Bentham, Herbert Spencer und Thomas Malthus.

Sie lieferten Charles Darwin die tragenden Begriffe für seine Evolutionstheorie, die 1859 veröffentlicht wurde: Er übernahm von Jeremy Bentham den Utilitarismus, den dieser begründet hatte: das Prinzip der Nützlichkeit. Daneben entwickelte Bentham panoptische Gefängnisse und Arbeitshäuser. Nach ihm dienten alle Lebensäußerungen eines Individuums der Nutzenmaximierung. Vom Philosophen Herbert Spencer übernahm Darwin die Vorstellung vom Überleben des Tüchtigsten: dem “Survival of the fittest”. Spencer kreierte einen Sozialevolutionismus, indem er naturwissenschaftliche Erkenntnisse auf die Gesellschaft übertrug. Von Thomas Malthus übernahm Darwin den Populationsbegriff und die Idee der Konkurrenz als treibende Kraft der Entwicklung: der „Evolution“. Der Nationalökonom Malthus hatte berechnet, dass die Bevölkerungszahl exponentiell steige, die Nahrungsmittelproduktion in derselben Zeit aber nur linear. Die erheblichen sozialen Probleme seiner Zeit betrachtete Malthus in erster Linie als Folgen einer zu großen Bevölkerung. Er empfahl, die Armenhilfe einzuschränken, sie sei wider die ‘Naturgesetze’. Denn direkte Hilfe würde seiner Meinung nach die Armen nur ermutigen, noch mehr Nachkommen zu zeugen – und so neue Armut schaffen. „Damit leitete er einen Wandel in der britischen Armenpolitik ein: weg von Almosen, hin zu Zuchthäusern” – so das “manager-magazin”. Einen vorläufigen Höhepunkt erreichte diese asoziale englische Weltanschauung mit Margret Thatchers berühmten Ausspruch: „Ich kenne keine Gesellschaft, nur Individuen.”

Gleichzeitig erlebte die angloamerikanische Biologie mit Richard Dawkins Gen-Reduktionismus und seinen einfältigen Computer-Lebewesen-Vergleichen einen abscheulichsten Tiefpunkt. Der Evolutionsbiologe saß an der Universität Oxford auf dem Lehrstuhl für „Public Understanding of Science“ und sollte seinen „Ultradarwinismus“ unter die Leute bringen. In seinem Hauptwerk „Das egoistische Gen“ begriff er die Gene als evolutionäre Treiber und das ganze Lebewesen als „schwerfälligen Roboter“: „Individuen sind nur als Vehikel für das Überleben der Gene von Bedeutung”. Dem Gen als „Zielpunkt der natürlichen Selektion” widmete er ein Gedicht: „Ein wanderndes egoistisches Gen/Sagte: ‘Körper hab ich schon viele gesehn./Ihr denkt, ihr seid schlau,/Doch ich weiß ganz genau:/Ich lebe ewig, und ihr müsst vergehn’.”

Diese Sichtweise ist nahezu identisch mit der Weltsicht der preußischen Junker, namentlich den Ständen des Kurmärkischen Kreises wie das Haus des Grafen Finckenstein und das des Ludwig von der Marwitz, die erst gegen Napoleon und dann gegen die „Stein-Hardenbergschen Reformen“ kämpften – vor allem gegen deren Aufhebung der Erbuntertänigkeit der Bauern.

Für Hardenberg hatte der Adel seine „politische Bedeutung“ schon lange eingebüßt. Aufklärung und Bürgertum hatten dessen ideologischen Grundlagen zerstört. Nur der Landadel hielt noch stand. In ihm war „das patriachalische und Familienwesen noch so fest gegründet, dass das bloße Lesen noch keinen Eindruck machte,“ wie Marwitz schrieb. Die Familie als Genealogie ist hier das konservierende Element, „in der das einzelne Glied“ Hannah Arendt zufolge „als diese bestimmte Person mit ihrem persönlichen Schicksal kaum eine Rolle spielte. Dennoch ist der einzelne unersetzbar wichtig als Vertreter des Standes und als Garant der Unsterblichkeit des Geschlechts.“

Dass dieser Einzelne in der Erbfolge aber „ein Recht auf sein persönliches Leben“ und den Anspruch „glücklich zu sein“ geltend macht, hält Marwitz für eine „grundfalsche Prämisse“ der modernen Zeit, aus der „die ganze Teufelei, die seitdem Europa auf den Kopf gestellt hat“ resultiert. Der Einzelne ist für ihn bloß der momentane Repräsentant des „dauernden und unveränderlichen Interesses des Standes als einer moralischen, sonach unsterblichen Person“.

Aus dem Stammbaum der Adelsgeschlechter wurde die Anthropogenese der Evolution. „Das Geheimnis des Adels ist die Zoologie,“ kann Marx deswegen sagen. Sein „Egoistisches Gen“ lebt, sofern kein „Junkerland in Bauernhand“ gerät, für die Ewigkeit, während der jeweilige Sprecher des „Adelsnestes“ es nur für den Augenblick repräsentiert. Er hat sonst nichts anderes zu tun. Der letzte Sproß des Gens derer von Marwitz, Hans-Georg (geb. 1961), bekam nach Auflösung der DDR den Gen-Stammsitz Gut Friedersdorf fürn Appel und n Ei zurück. Das galt auch für den letzten Sproß des Hauses Finckenstein, Karl Wilhelm (geb.1923), der 1990 das Landschloss seiner Familie in Alt Madlitz zurück bekam. Mit Dawkins könnte man solche rückwärtsgewandten Restitutions- und damit Kontinuitätsvorgänge auch als „Rache der Gene“ bezeichnen.

.

.

.

.

Gentechnik