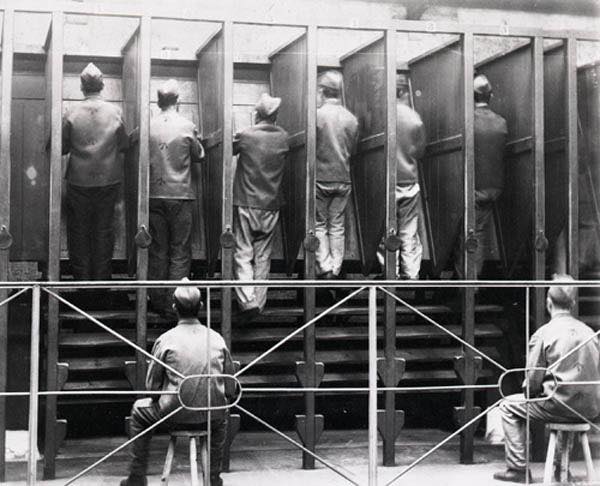

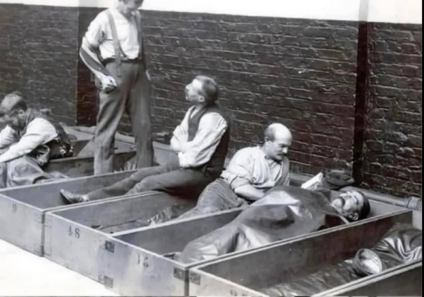

Das obige Beitragsbild zeigt englische Häftlinge, die 1895 auf einer Art Autopaternoster Strom für das Gefängnis produzieren.

Löwenmaul

Das Löwenmaul ist eine Modellpflanze zur Erforschung der Blütenentwicklung. Den mit ihr im 20. Jahrhundert experimentierenden Botanikern im Kaiser-Wilhelm-Institut für Kulturpflanzenzüchtung in Müncheberg erschloß das Löwenmaul die Idee der „Rassenhygiene“, der „Eugenik“ und des „Nationalsozialismus“, indem sie als Genetik-Pioniere ihre biologischen Erkenntnisse auf die Gesellschaft übertrugen, die sich nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg daran machte, sich selbst biologisch „neu zu erfinden“. In Müncheberg trieb dies der Gründer des Instituts, Erwin Baur, voran, danach forschte sein Schüler Hans Stubbe am Löwenmaul weiter. Nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg rettete er seine genetische Forschung gegen die sowjetische „proletarische Biologie“ in die DDR rüber, und brachte es schlußendlich mit seinem „Institut für Kulturpflanzenforschung“ in Gatersleben zum obersten DDR-Biologen. Indem Stubbe keimfähige Pollenkörper des Löwenmauls mit Röntgenstrahlen beschoß, wollte er künstlich Mutationen erzeugen, wobei er davon ausging, dass dessen erheblich von den normalen abweichenden „pelorischen Blüten“, die bereits sein Doktorvater Baur beforschte, durch Genmutation entstehen. 1934 berichtete er in der Zeitschrift „Die Naturwissenschaften“ über „Entwicklung und Stand der Mutationsforschung in der Gattung Antirrhinum majus“ – Garten-Löwenmaul.

Eine Kollegin von Stubbe in Müncheberg, die Genetikerin Gerta von Ubisch, kam wenig später als Jüdin im Exil zu der Einsicht: „Leider ist nicht zu leugnen, dass die große Popularisierung der Genetik durch Baur mit zu dem katastrophalen Mißbrauch beigetragen hat, den der Nationalsozialismus mit der Rassenfrage getrieben hat.“

Das Löwenmaul gilt inzwischen ironischerweise als ein Paradebeispiel für Mutationsbildungen, die – ebenso wie der Nationalsozialismus – gerade nicht genetisch entstehen. Schon Linné, der „Ordnung in die Natur“ bringen wollte, kannte eine mit den Löwenmäulern verwandte Pflanze, das Leinkraut, bei der ebenso „scheinbar aus dem Nichts abweichende Blütengestalten auftauchten,“ wie der Biologe Bernhard Kegel in seinem Buch „Epigenetik“ (2009) schreibt. Linné nannte die Abweichler „Peloria“ (Monster auf griechisch), die ihm nicht weniger phantastisch dünkte, „wie wenn eine Kuh ein Kalb mit Wolfskopf zur Welt brächte“.

Der einflußreiche Naturforscher Ernst Mayr war beeindruckt (in: „Die Entwicklung der biologischen Gedankenwelt“ 1984), „dass Linné bereits das Auftreten einer auffälligen Mutation (wie Peloria) kannte, die in den nachfolgenden Generationen unverändert bleibt und doch mit der Eltern-‚Art‚ kreuzbar ist. Botaniker und Gärtner fanden später viele Fälle, die Linnés Peloria ähnelten, indem plötzlich ein stark abweichender Typus auftrat. Linné kam dahin, daß ‚diese neue Pflanze sich mit ihrem eigenen Samen fortpflanzt und daher eine neue Art ist, die es zu Anbeginn der Welt nicht gab‚. Mehr noch: Nach Linnes Klassifikations-Methode war Peloria nicht bloß eine neue Art oder Gattung, sondern eine völlig verschiedene Blumen-Klasse. Dies erschütterte nicht nur seine Auffassung von der Konstanz der Arten, es schien auch seine Axiome der Klassifikation zu widerlegen.“ Das „Monster“ ließ ihn an seinem christlichen Glauben zweifeln.

Darwin, den dann vor allem das qualvolle Töten von Raupen durch Schlupfwespen an Gott verzweifeln ließ, begeisterte dagegen das Peloria-Problem. In „Die Variation von Tieren und Pflanzen unter Domestikation“ (1868) schrieb er: „Pelorische Rassen wie Löwenmaul können über Samen vermehrt werden, und sie unterscheiden sich auf eine wundervolle Weise von der typischen Form in Struktur und Erscheinung.“ Es ging ihm dabei um die „Vermehrungsweise“: „Es sind nicht die reproduktiven Elemente, auch nicht die Knospen, welche neue Organismen erzeugen, sondern die Zellen selbst durch den ganzen Körper. Diese Annahmen bilden die provisorische Hypothese, welche ich Pangenesis genannt habe…Bei Variationen, welche durch die directe Einwirkung veränderter Lebensbedingungen verursacht werden, … werden die Gewebe des Körpers nach der Theorie der Pangenesis direct durch die neuen Bedingungen afficiert und geben demzufolge modificirte Nachkommen aus, welche mit ihren neuerdings erlangten Eigenthümlichkeiten den Nachkommen überliefert werden.“ Dies Zitat zeigt laut Wikipedia, dass Darwin weit lamarckistischer im Sinne einer Vererbung erworbener Eigenschaften gedacht hat, als ihm das heutzutage zugestanden wird. Konkret äußerte er über das Peloria-Phänomen: „Wir müssen davon ausgehen, dass viele Ausdrucksformen, fähig zu evoluieren, in den Organismen verborgen sind. Wir wissen zum Beispiel, dass Pflanzen aus vielen Ordnungen gelegentlich pelorieren.“

Laut Kegel wurde aus Peloria, dem erstaunlichen Einzelfall, mit der Zeit ein ganzer Pelorismus: „Immer mehr Pflanzen wurden entdeckt, mit denen Ähnliches geschah.“ Bei ihrer Erforschung näherte man sich ungewollt der Vermutung, dass sich auch (Umwelt-) Erfahrungen vererben, was in der Mutations-Selektions-Lehre als unmöglich galt. Ironischerweise sind es die Genetiker, die sich nun für diese Vererbungsweise erwärmen (müssen). Bis dahin war sie stets nur von Vertretern der Geistes- und Sozialwissenschaften gegen die darwinistischen Genforscher und Biochemiker ins Feld geführt worden. Um sich nicht ganz von ihrer Sichtweise und ihrem Vokabular zu verabschieden, sprechen die Genetiker nun von „Epigenetik“, was bedeutet, dass sie zwar „das (komplizierte) Leben“ quasi akzeptieren, aber trotzdem weiterhin „lebendige Systeme“ und die „Algorithmen des Lebendigen“ erforschen, bei den Pelorien sprechen sie einstweilen auch noch von „Paramutationen“.

Im Vorwort seines Buches „Epigenetik“ fragt sich Kegel: „Erleben wir tatsächlich die Wiedergeburt der Lamarckschen Idee von der Vererbung erworbener Eigenschaften?“ Er erinnert daran, dass der Begriff des „Gen“ 2009 hundert Jahre alt wurde, und dass man ihn gebührend hätte feiern sollen, „denn ob dieser Begriff seinen nächsten runden Geburtstag noch erleben wird, ist fraglich“: Das „genzentrische Weltbild“ war allzu simpel. „Selbst Craig Venter, vor wenigen Jahren mit seinen Sequenzierrobotern an vorderster Front der biomedizinischen Forschung, muss heute eingestehen: ‚Im Rückblick waren unsere damaligen Annahmen über die Funktionsweise des Genoms dermaßen naiv, dass es fast peinlich ist‘. ‚Wir müssen blind gewesen sein‘, seufzte der Entwicklungsgenetiker Timothy Bestor von der New Yorker Columbia University gegenüber ‚Scientific American‚ angesichts eines ganzen ‚Universums‘ ungeahnter und unerwarteter Phänomene. Über Vererbung und Evolution muss neu und intensiv nachgedacht werden.“

Aber die „Epigenetik“ in den Analysegeräten und Rechnern der etwas ratlosen Genetiker, das ist noch kein „Lamarckismus“ – keine „Milieu-Biologie“: „In diesem Wort ‚Umgebung‘ drängt sich“ laut Heidegger 1946 „alles Rätselhafte des Lebe-Wesens zusammen“. Der sowjetische Dichter Ossip Mandelstam, der sein Schach von der Literatur auf die Biologie setzte, damit das Spiel ehrlicher werde, schrieb 1930 über eine Fahrt nach Armenien: „Ich weiß nicht, wie es andern ergeht, aber für mich vergrößert sich der Zauber einer Frau, wenn sie eine junge Reisende ist, die in wissenschaftlicher Mission fünf Tage lang im Zug nach Taschkent auf einer harten Bank hat liegen können, die sich gut im Latein Linnés zurechtfindet, die im Streit zwischen Lamarckisten und Epigenetikern weiß, wo sie steht, und etwas übrig hat für Löwenmäulchen, Baumwolle oder leichte Melancholie.“

Danach hörte man lange Zeit nichts vom Gartenlöwenmaul. Bis es vor einigen Jahren dem „Wageningen University & Research Center“ in Holland gelang, eine Tomate mit lila Pigmenten auf gentechnischem Wege zu entwickeln. „Der Wageninger Test-Tomate hatte man zwei Gene des Löwenmäulchens eingepflanzt,“ schreibt die holländische Autorin Annemieke Hendriks in ihrem Buch über „Tomaten“ (2017). Mit den Löwenmäulchen-Gene war sie nicht nur lila geworden, sondern – wie mit Mäusen im Experiment bewiesen: Sie sollte auch gut gegen Krebs sein. „Eine Anti-Krebs-Tomate“ gewissermaßen. Am Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaft der Humboldt-Universität meinte man dazu aber nur: „Wäre es doch bloß so einfach.“

.

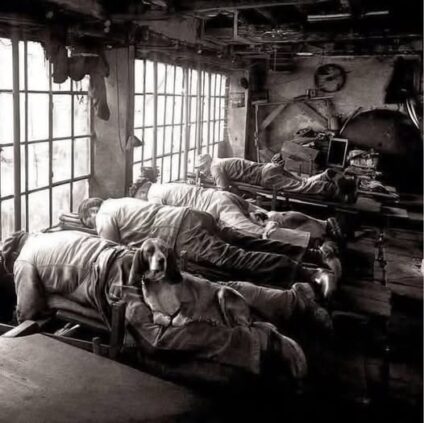

Schlafsaal eines englischen Obdachlosenasyls. Die etwas bessere Asylvariante für nicht ganz arme Obdachlose nennt sich „4 Penny Coffins“:

.

Löwenzahn

Der Spandauer Schuldirektor Christian Sprengel kam 1790 der geschlechtlichen Vermehrung der Blumen durch Insekten auf die Spur. Sein Buch „Das entdeckte Geheimnis der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen“ (1793) wurde jedoch lange Zeit als „absurd“ und „obszön“ abgelehnt.

Sein prominentester Gegner war Goethe, der Sprengel vorwarf, die Natur zu vermenschlichen. Ähnliches galt für Hegel, als er 1830 in seiner Vorlesung „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse“ auch „Die vegetabilische Natur“ behandelte. Für ihn war es noch „eine berühmte Streitfrage in der Botanik, ob wirklich bei der Pflanze erstens Sexualunterschied, zweitens Befruchtung wie bei den Tieren vorhanden“ sei. Er entschied sich, von der Geschlechtslosigkeit der Pflanzen auszugehen, selbst bei den Zweigeschlechtlichen, „weil die Geschlechtsteile, außer ihrer Individualität, einen abgeschlossenen, besonderen Kreis bilden.“ Zudem sah er für die „Begattung“, d.h. Bestäubung der Blüten, keine Notwendigkeit, es ist etwas „Überflüssiges: Luxus“, denn die Pflanzen können sich z.B. auch durch Ableger, Sprossen etc. vermehren. „Die Verstäubung ist für sich selbst Zweck der Vegetation, – ein Moment des ganzen vegetativen Lebens, welches durch alle Teile geht.“ Mit anderen Worten: Da die Blüte selbst ein Moment des „Fürsichseins“ ist, kann die Pflanze als Ganzes „nie eigentlich zum Selbst kommen“. Nicht erst die Befruchtung ihrer Blüten, sondern ihr bloßer Wachstumsprozeß ist bereits „Produktion neuer Individuen“.

Erst Charles Darwin verschaffte der von Sprengel entdeckten Symbiose zwischen Blumen und Insekten Geltung: In einem seiner letzten Werke „Über die Einrichtung zur Befruchtung britischer und ausländischer Orchideen durch Insekten“ (1862) urteilte er über Sprengel: „Dieses Schriftstellers eigenthümliches Werk mit seinem eigenthümlichen Titel wird oft geringschätzig beurtheilt. Er war ohne Zweifel ein Enthusiast und hat wohl auch einige seiner Ideen zu einer ausserordentlichen Länge ausgesponnen. Doch habe ich mich mittelst meiner eigenen Beobachtungen überzeugt, dass es einen gewissen Schatz von Wahrheit enthält. Und schon vor Vielen sprach Robert Brown, vor dessen Urtheil sich alle Botaniker neigen, nur mit hoher Achtung davon und bemerkt, dass nur Diejenigen darüber lachen können, welche nicht viel von der Sache verstehen.“

Hegel begriff alle geschlechtliche Vermehrung der Blumen als „Luxus“. Für den Basler Biologen Adolf Portmann war ihre Nektar- bzw. Saftproduktion zum Anlocken der Insekten 1962 nur noch beim Löwenzahn „Luxus“, den er vor allem gegen die Darwinsche Evolutionstheorie ins Feld führte, insofern darin stets auf die Nützlichkeit abgehoben wird. Dem gegenüber gibt es jedoch laut Portmann immer wieder zwecklose, „unadressierte“ Entwicklungsphänomene. „Auch die Schönheit einer Blüte ist nicht hinreichend durch den Zweck der Anlockung von bestäubenden Insekten geklärt, wie innig und sinnvoll solche symbiontischen Beziehungen auch in manchen Fällen sein mögen,“ schreibt der Biologe Joachim Illies in seiner Biographie über Adolf Portmann, der als Beispiel den Löwenzahn erwähnte: „Die ganze goldgelbe Pracht der Blüte, so nützlich sie für die zahllosen Insekten ist, die von ihr angelockt den Pollen und Nektar entnehmen, ist für die Pflanze selbst nutzlos, denn ihre Samenanlagen entwickeln sich grundsätzlich jungfräulich, d.h. ohne Befruchtung allein aus dem Erbgut der Mutterpflanze.“ Wenn die Orchidee ihre Insekten „täuscht“, dann „täuscht“ der Löwenzahn sich quasi selbst.

Portmann schrieb 1955 (in: „Ein Naturforscher erzählt“): „Das ist eine seltsame Geschichte; bereits um 1903 herum haben die Botaniker das alles aufgedeckt. Es entspricht dem ausgerichteten Zweckdenken unserer Zeit, daß der Löwenzahn wohl als ein sinnreiches Beispiel der Bestäubung von Blüten durch Insekten auftritt, daß aber die großartige Unnötigkeit dieses Verfahrens in allen diesen Darstellungen kaum gewürdigt wird.“

„Worin also liegt der Sinn dieses für die Pflanze selbst unnötigen Verfahrens?“ fragt sich sein Biograph Illies. „Allein in der ‚fremddienlichen Zweckmäßigkeit‘ für die Insekten? Solcher Altruismus wäre darwinistisch erst recht unbegreiflich, denn wo sollte sein Selektionsvorteil für die Pflanze liegen?“ Portmann war es dagegen immer wichtig, zu betonen, „daß sich in den Gestalten die Lebensformen selber darstellen, daß Selbstdarstellung wohl gar die oberste Leistung ist, der die anderen dienen müssen.“ In diesem Sinne deutete er auch die Blütengestalten: „Spricht sich bereits in den Blattformen das besondere der Art aus, so ist die Blüte als reichste Gestaltung erst recht ein Ausdruck dieser Selbstdarstellung.“

Die darwinistischen Biologen, die epidemieartig (über Seminararbeiten und Praktikumsaufgaben) neben unzähligen anderen auch den Wikipedia-Eintrag „Gewöhnlicher Löwenzahn“ verantworten, kennen natürlich keine wie auch immer geartete „Selbstdarstellung“ bei Tieren und Pflanzen: keine Kultur in der Natur. Immerhin nahmen sie zur Kenntnis, dass die jungfräuliche Entwicklung des Samens bei den Löwenzahnpflanzen „ungewöhnlich“ ist, insofern sie, „obwohl sie keine Bestäuber benötigen, dennoch Nektar produzieren.“ Aber die Wikipedia-Darwinisten fanden einen Dreh, auch dieses seltsame Phänomen evolutionistisch sich zu erklären, indem sie das scheinbar altruistische, insektenfreundliche Verhalten des Löwenzahns dahingehend deuteten, dass diese Pflanzen „erst vor so kurzer Zeit entstanden sind, so dass ihre Energie verschwendende Nektarproduktion im Laufe der Evolution noch nicht eingestellt werden konnte.“ Aber wenn man gleichzeitig davon ausgeht, dass die Blumen-Insekten-Ko-Evolution die „höchstentwickelte“ Form der Pflanzenvermehrung ist, dann sollte man doch eher davon ausgehen, dass der Löwenzahn dabei ist, seine Selbstbefruchtung langsam aufzugeben. Vielleicht lockt er die Insekten aber auch aus ganz anderen Gründen mit seinem Nektar an.

Der Naturfilmer Jan Haft spricht in seinem Buch „Die Wiese“ (2019) von einem „perfiden Trick“: Indem der Löwenzahn die Wiesen, egal ob Magerwiese oder überdüngte Weide, mit seinem „unwiderstehlichen Nektarangebot überschwemmt, sorgt er dafür, dass alle Insekten leicht satt werden und die anderen Blumen in der Wiese nicht oder zumindest weniger gründlich bestäuben,“ so dass sie weniger Samen bilden und auf diese Weise „nicht so viele Konkurrenten um den begrenzten Platz auf dem Wiesenboden heranwachsen. Der Löwenzahn blüht also nicht, um bestäubt zu werden, sondern um anderen das Wasser abzugraben und sich so Vorteile zu verschaffen.“ Jan Haft erwähnt im Zusammenhang des Löwenzahns ein weiteres „wahres Wunder: von einer nektarführenden Blume zu einer Kugel aus Flugsamen in weniger als einer Woche! Das schaffen nur wenige andere Pflanzen auf der Wiese.“

Es gibt viele Löwenzahnarten, die Taraxacologen (Löwenzahnforscher) haben bereits über 50 entdeckt, einer, der Botaniker Ingo Uhlemann von der Universität Dresden, spricht von einer „schwierigen Gruppe, die bisher nur unzureichend erforscht ist.“ Der Löwenzahn gilt im Allgemeinen als ein „Unkraut“, weil er dazu neigt, ganze Grünflächen mit seinen gelben Blüten und den „Pusteblumen“ zu überziehen. Sein Nektar und seine Pollen sind jedoch für die Insekten (vor allem für Honigbienen und Hummeln) ein Segen. Und aus den jungen Blättern kann man Gänse- und Kaninchenfutter sowie „Löwenzahn-Salat“ zubereiten, aus seiner bis zu einem Meter langen Wurzel angebraten eine ganze Mahlzeit. Im Mittelalter wurde die Pflanze zudem gegen viele Leiden verwendet, seltsamerweise war sie damals laut Jan Haft selten.

Statt in der Volksmedizin findet der Löwenzahn heute in der Industrie Verwendung – und zwar sein Wurzelsaft. Aus der milchigen Flüssigkeit des russischen Löwenzahns „kok-saghyz“ gewannen die sowjetischen Botaniker einen Kautschuk-Ersatz, um das devisenschwache Land von Importen unabhängig zu machen. Bereits 1941 bestand ein Drittel der sowjetischen Gummiproduktion aus Löwenzahnsaft. In Deutschland stellte man, ebenfalls aus „Autarkiebestrebungen“ heraus, den Kautschuk synthetisch her – in den BUNA-Werken: zuerst bei Schkopau und zuletzt auch noch in Auschwitz. Es ging dabei um Reifen für Wehrmachts-Fahrzeuge („Räder müssen rollen für den Sieg!“), aber die produzierten Mengen waren zu klein. Die Endfertigung geschah u.a. im Werks-KZ Stöcken der Reifenfirma „Continental“. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion bemächtigten sich deutsche „Sammelkommandos“ unter der Führung von uniformierten Botanikern der sowjetischen „kok-saghyz“-Forschungsinstitute und -felder und Himmler ernannte sich zum „Sonderbeauftragten für Pflanzenkautschuk“. Im Pflanzenzüchtungsinstitut der SS in Auschwitz wurde damit unter der Leitung des Müncheberger Züchtungsforschers Wilhelm Rudorf weiter experimentiert, um den Kautschukanteil im Milchsaft des Löwenzahns, der einen Milliliter pro Pflanze betrug, zu erhöhen. Aber erst 2014 stellte die Hannoveraner Firma „Continental“ auf der Automesse IAA erstmals einen Reifen aus „Löwenzahn-Kautschuk“ vor, damit wolle der Gummikonzern sich vom schwankenden Weltmarkt für Naturkautschuk unabhängig machen, meldete „finanzen 100“. Wird man den Löwenzahn bald auch hier feldmarschmäßig angebauen?

In dem kleinen Buch über „Botanische Wunder“ (2012) des Potsdamer Biologen Ewald Weber fand ich noch den Hinweis, dass die Früchte mit den Löwenzahn-Samen sich an einer Art Fallschirm so weit wie möglich vom Wind wegtragen lassen und wir tatsächlich daraus das Bauprinzip für Fallschirme entnommen haben. Das Schönste aber ist, dass die Pflanze während des Reifens der Früchte noch einmal ihren Stängel verlängert, so dass die Pusteblume zuletzt die meisten der um sie herum wachsenden Pflanzen überragt – damit der Wind sie voll erfassen kann. Der Löwenzahn ist bisher gut mit seinen selbstbefruchteten Fallschirmsamen gefahren, deswegen bleibt er einstweilen bei diesem „Verfahren“, nehme ich an.

.

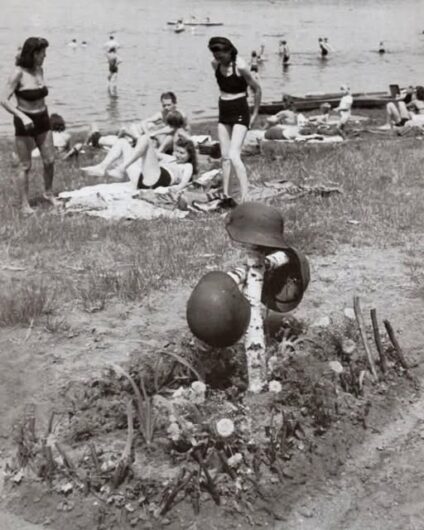

52.000 Goldsucher in der Mine Serra Pelada 1986. Aktuell gibt es einen ähnlich Gold-Rush auf einem goldhaltigen afrikanischen Sandstrand:

.

Goldtresor – der Goldpreis hat dank Trump gerade einen vorläufigen Höchststand erreicht: 1 Unze (31,10 Gramm) kostet 3354,97 Dollar. Aber nun droht er wieder zu fallen:

.

.

Lust

„Werdet selten!“ (Nietzsche) Ein Mückenschwarm kreist über einen Teich; aus dem Off raunt Heinz Sielmann: „Sie haben nur ein Interesse – sich zu vermehren.“ Der holländische Biologe Midas Dekkers sieht das anders: „Im Grunde sind Tiere gar nicht auf Elternschaft aus. Es ist nicht ihr Anliegen, die Art zu erhalten, sondern das von Mutter Natur. Läge es an den Tieren selbst, führten sie ewig ein lustiges Junggesellenleben.“ Zumal die Weibchen vieler niederer Tiere nach dem Eierlegen bzw. Gebären sterben, oder – wie z.B. die australische Krabbenspinne – von ihrer Brut aufgefressen werden? Einige Embryologinnen am Pariser Institut Pasteur sind gar davon überzeugt, dass das Austragen eines Kindes und das Wachsen eines bösartigen Tumors identische Vorgänge sind: Der Fötus ist ein fremdes Stück Fleisch, ein Pfropf, den der Körper der Mutter abzustoßen versucht. Aber dem Fötus wie dem Krebs gelingt es, das Immunsystem seines Wirts erfolgreich zu blockieren. Zwischen ihnen gibt es laut den Embryologinnen nur einen wesentlichen Unterschied: „Aus der befruchteten Eizelle entwickelt sich ein neuer Staat, mit dem Krebs bricht dagegen die Anarchie aus.“

In der Biologie hat man nie einen Unterschied zwischen Verpaarung und Vermehrung gemacht. Am ganzen mehr oder weniger subtilen Spiel der Anbahnung einer Beziehung (und darüberhinaus) interessiert die Naturwissenschaften bloß die materielle Seite: Fakten über die Anzahl der männlichen Spermien, mit denen die Befruchtung erfolgt, Fakten über die Zahl der Jungen, die dabei entstehen, Fakten über die unterschiedlichen Penis- und Hodenformen, Fakten über die Gene, die weitergegeben werden… Die meisten Fach- und Sachbücher über die Sexualität der Tiere gehen so weit, dass sie dem Spatz ebenso wie dem Löwen unterstellen, sie wollen partout, dass die Söhne und Töchter auch ganz sicher ihre eigenen sind. Dabei gibt es sogar unter den Menschen nicht wenige, ganze indigene Völker, die einen Zusammenhang zwischen Geschlechtsakt und Schwangerschaft nicht nur leugnen, sondern geradezu lächerlich finden. Aber die männlichen Tiere sollen es angeblich besser wissen. Deswegen tun sie alles, bis hin zur Ausbildung von Penissen mit denen sie vor dem Akt die eventuell schon vorhandenen Spermien in der Scheide ihrer „Partnerin“ gleichsam raussaugen können. Die US-Biologin Olivia Judson erklärt dazu in ihrem Buch „Die raffinierten Sexpraktiken der Tiere“: „Ein Männchen, das es schafft, seine Partnerin so zu stimulieren, dass sie mehr von seinen Spermien als von denen seiner Nebenbuhler aufnimmt, oder das die Spermien seiner Konkurrenten irgendwie beseitigen kann, gibt eine größere Anzahl seiner Gene weiter als seine weniger kunstfertigen Rivalen. Folglich ist die erste Konsequenz weiblicher Promiskuität, dass Männchen unter einem stärkeren Druck stehen, sich untereinander in allen Aspekten der Liebe auszustechen.“

Aber auch die weiblichen Tiere besitzen genügend Vererbungswissen, indem sie nämlich nur die Männchen mit den besten (gesündesten) Spermien „wählen“. Und das sind immer die Farbenprächtigsten, Lautesten, Stärksten, Schnellsten usw… Dabei geht es stets um ihren Nachwuchs, denn der ist z.B. für den Biologen Josef Reichholf „die eigentliche ‚Währung der Evolution‘.“ Ihre Anzahl ergibt zusammen mit der Zeit „die Leistung“. Die wilde Natur ist wie der Kapitalismus eine Leistungsgesellschaft. Wenn man dem Verhaltensforscher Konrad Lorenz folgt, dann ist es nicht nur im Nazistaat, sondern auch in der Gänsegesellschaft so, dass das „Ehepaaar“ das höchste Ansehen hat, das die meisten Jungen großzog.

Nehmen wir einen Moment an, dass all diese Projektionen nur allzu wahr sind („Gänse sind schließlich auch nur Menschen,“ wie Lorenz einmal sagte), dann gilt aber immer noch, was sich die Tiersexforscherin Olivia Judson eingesteht, dass bei all ihren „Fakten“ etwas Wesentliches fehlt: die Lust! Aber leider „wissen wir so gut wie gar nichts über die Evolution der Lust.“ Dazu gehört zuvörderst eine gewisse Verständigung, jedenfalls in den meisten Fällen. Aber wie soll man das z.B. bei den Elefanten erforschen, die sich über mehrere Kilometer im Infraschallbereich „verständigen“, was jedoch für uns nicht vernehmbar ist. Oder wenn doch – mit Hilfe von Audiotechnik, wie es Professor John Lilly bei den noch weiter reichenden Lautäußerungen von Delphinen tat, dann weiß man immer noch nicht, was sie damit sagen wollen. Stattdessen zu erforschen, wie eine Art sich vermehrt, führt jedoch bloß dazu, dass man „unterhalb der Schafarten nur noch die Schafe zählen kann“, wie der Philosoph Michel Foucault einmal meinte, für den die animalische Liebe ein Fest war, das ihn traurig und glücklich zugleich machte.

Um die „animalische Liebe“ studieren zu können, bedarf die „bisherige Nutzphysiologie“ (des Darwinismus) mithin einer „lustbiologischen Ergänzung“; eine solche veröffentlichte der ungarische Psychoanalytiker Sandor Ferenczi 1923. Darin ist von „Brückenbildungen des Küssens, des Umarmens“ und von der „großen Eintrocknungskatastrophe“ als Ur- und Geburtstrauma die Rede. Weswegen für ihn „nicht das Meer die Mutter symbolisiert, sondern die Mutter das Meer,“ schreibt der Kulturwissenschaftler Peter Berz in „Die Einzeller und die Lust. Bölsche, Freud, Ferenczi“ (2012). Das „Ziel“ (im Feuchten) war einmal die „Verschmelzung“, bei den Vielzellern, auf dem Trockenen zumal, gibt es nur noch eine „Distanzliebe“ – mit der „Haut als Vermittlerin“ (aus der einst auch die Sinnesorgane hervorgingen): Sie (Wir) kennen keinen „Mischakt“ mehr, sondern bloß einen „Berührungs-Akt“. Ferenczi konnte sich auf das 1000seitige Werk „Liebesleben in der Natur. Entwicklungsgeschichte der Liebe“ stützen. Diesen Biologie-Bestseller (den die FU kürzlich neu herausgab) veröffentlichte 1898 der „Naturalist“, Gründer des „Friedrichshagener Dichterkreises“ und der Berliner Volksbühne Wilhelm Bölsche. Er begann darin ganz von vorne: „Wir haben keine Ahnung davon, was eine einzellige Amöbe, was eine Bakterie empfinden, wenn sie sich in zwei Stücke teilen. Es ist ihr Liebesakt. Warum soll sie nicht etwas dabei fühlen? Es ist nach allen Analogien selbstverständlich. Zugleich ist es der Urakt aller Liebe. Die Wollust wäre hier bei ihrem Urphänomen.“ Man ahnt das nur, aber wirklich „gewußt wird die Sache ganz sicher innerhalb unserer Leiber.“

Gerhart Hauptmann, in dessen niederschlesischem Bergdorf Schreiberhau Wilhelm Bölsche zuletzt lebte, urteilte 1931 über die „Lebensleistung“ seines Nachbarn in einer Festrede zu dessen 70. Geburtstag: „Das Interesse für die Natur und für die Wissenschaft von der Natur ist, zumal in Deutschland, zu einem sehr erheblichen Teil allein durch dich geweckt, gefördert und lebendig erhalten worden.“ Wenigstens das Interesse an tierischem „Sex“. Bölsche war ein Propagandist des Darwinismus, die animalische Liebe bestand für ihn in der Verquickung von Lust und Fortpflanzung und damit Arterhaltung. Mindestens bei den Rindern soll das aber ganz anders sein, wie der französische Schriftsteller Mehdi Belhaj Kacem in seiner „Philosophie im Kuhstall“ (2012) nahelegt: „Die Brunst ist ein Genuss für das Weibchen, nicht für das Männchen. Das Weibchen scheint ganze Tage lang einen quasi natürlichen Genuss zu empfinden, beim Koitus selbst empfindet es jedoch keine Lust. Umgekehrt zeigt das Männchen in der Brunstzeit kein Begehren wie das Weibchen… Soweit ein guter Kleinbauer wie ich das beobachten konnte.“

.

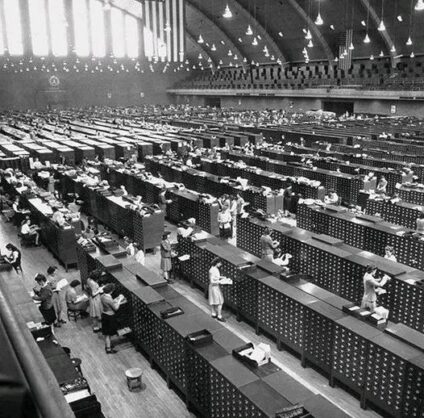

Datenbank des FBI für Fingerabdrücke 1944

.

Lügen

Arthur Schopenhauer fragte sich: „Woran sollte man sich von der endlosen Verstellung, Falschheit und Heimtücke der Menschen erholen, wenn die Hunde nicht wären, in deren ehrliches Gesicht man ohne Misstrauen schauen kann?“ Der Psychoanalytiker und Hundebesitzer Jeffrey Masson schrieb ein ganzes Buch, um zu beweisen: „Hunde lügen nicht“, die Psychologin Susanne Preusker kam dagegen in ihrem Ratgeberbuch „Wenn das Glück mit dem Schwanz wedelt“ zu dem Schluß: „Ein Hund versteht es, Dankbarkeit zu heucheln. In Wirklichkeit hält er alles, was Sie für ihn tun, für selbstverständlich, aber Sie werden sich wesentlich besser fühlen, wenn Sie an seine Dankbarkeit glauben.“ Auch Konrad Lorenz bemerkte bei seinen Hunden „Bully“ und „Stasi“, dass sie „geschickt lügen“ konnten.

Sind Wildtiere ehrlicher? Der Tierpsychologe Heini Hediger meint, sie seien die am wenigsten „beeinflußtesten“ und deswegen „die Norm für alle Beurteilung tierlichen Verhaltens.“ In diesem Sinn behauptet auch der US-Autor Mark Rowlands in seinem autobiographischen Buch „Der Philosoph und der Wolf“ (2009): „Wölfe sind nicht in der Lage zu lügen”. Er ist sich mit dem Primatenforscher Volker Sommer einig: „Erst die Menschenaffen und die Menschen haben die Fähigkeit zu lügen“ – und die Hunde passen sich den letzteren bloß an. In der Reihe der allegorischen Darstellungen steht allerdings die Katze – im Moabiter Gericht z.B. – für die Lüge. Die Erbauer konnten sich dabei auf das „Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens“ berufen.

Der Verhaltensforscher Kurt Kotrschal erwähnt in seiner „sozioökonomischen Bestandsaufnahme ‚Faktor Hund'“ (2004) einen, der mit seinem Herrn gewissermaßen mitlog: „Checker“ – der Hund des US-Präsidenten Nixon: Er half ihm, vor laufender Kamera seine Watergate-Lüge mit treuherzigem Gesichtsausdruck Glaubwürdigkeit zu verleihen. Laut den „Simpsons“ kam „Checker“ dafür in die „Hundehölle“.

Der Haushund steckt in seiner Abhängigkeit vom Menschen in einem Dilemma, das ähnlich auch für Kinder gilt: Einerseits legen die Eltern ihnen ein striktes Lügenverbot auf, andererseits werden sie genötigt, sich artig bei der lieben Tante für das uninteressante Geschenk zu bedanken. „Ob man nun lügt oder nicht – so oder so droht Ärger,“ schreibt die FAZ in ihrer Rezension des Buches „Lügen lesen“ der Kantianerin Bettina Stangneth.

Bei Wildtieren ist das Dilemma eher wie bei erwachsenen Menschen gelagert: Wenn sie nicht lügen, gehen sie unter Umständen leer aus und umgekehrt erreichen sie mitunter nur mit Lügen das von ihnen Begehrte. So wurde z.B. ein junger Pavian dabei von dem schottischen Zoologen Richard Byrne beobachtet, wie er sich einem Weibchen näherte, die gerade eine begehrte Knolle freilegte. Dort fing er jämmerlich an zu schreien, so dass seine Mutter herbeilief und das arglose Weibchen angriff, woraufhin ihr Sohn sich in Ruhe über die Knolle hermachte. Diesen Trick wiederholte er in einer ähnlichen Situation: „Zielgerichtet missbrauchte er den Hilferuf,“ schreibt die SZ, die als ein weiteres Beispiel einen Schimpansen namens Yeroen erwähnt, der im Zoo von Arnhem lebte: „Nach einem verlorenen Kampf gegen das neue Alphamännchen humpelte der abgesetzte, offenbar schwerverletzte Chef davon. Kaum war er allerdings aus dem Blickfeld des Siegers verschwunden, konnte Yeroen wieder völlig normal gehen.“

„Die Welt“ erwähnt den dänischen Verhaltsforscher Anders Møller: „Er hat beobachtet, wie Schwalbenmännchen ihre Bräute von Seitensprüngen abhalten: Finden sie bei der Rückkehr zum Nest ihr Weibchen nicht vor, stoßen sie Warnrufe aus. Das Weibchen wähnt das Nest in Gefahr und eilt herbei. Sobald alle Eier gelegt sind, spart sich der Eifersüchtige den falschen Alarm: Denn während der Brutzeit ist die werdende Vogelmutter nicht mehr in Paarungsstimmung.“

Eine andere Form der Täuschung ist das Sich-Totstellen. Am weitesten geht dabei laut „N24“ die Antillen-Boa: „Bei Gefahr verkrümmt sie sich, verfärbt ihre Augen zu einem leblosen Rosa, sondert ein Sekret ab, das nach Verwesung stinkt, und lässt sogar ein paar Tropfen Blut aus ihren Mundwinkeln rinnen. Sobald sich der Angreifer abwendet, schlängelt sich die Untote davon. Stellt sich hingegen ein Fuchs tot, hat er Hunger. Bereits in Tierbüchern des 12. Jahrhunderts steht, er gebärde sich als sein eigener Leichnam, um aasfressende Krähen anzulocken.“

Viele Tiere täuschen, indem sie sich nicht nur im Verhalten, sondern auch optisch einer anderen Art annähern. Bekannt sind die harmlosen Schwebfliegen, die das Aussehen von Wespen angenommen haben, um gefährlicher auszusehen als sie sind. Mit einer solchen „Mimikry“ versuchen auch harmlose Schmetterlinge und Schlangen ihren Freßfeinden zu entkommen, indem sie das Aussehen von giftigen angenommen haben: Sie mimen es quasi, dazu gehört Rousseaus Beitrag in der Enzyklopadie über das Theater, das er verbieten wollte, denn die Schauspielerei erziehe zur Lüge.

Dazu sind auch Pflanzen in der Lage, Orchideen zählt man z.B. zu den „Täuschblumen“, weil sie für ihre Befruchtung zwar Insekten durch Form, Farbe und Geruch anlocken, aber gar keinen Nektar in ihren Blüten für sie produzieren. Sie setzen allen Ehrgeiz darauf, „ihrem“ Insekt zu gefallen.

Die chilenische Kletterpflanze Boquila ist in der Lage, die Blätter von bis zu drei verschiedenen Bäumen nachzuahmen, um sich vor Fressfeinden – vor allem Schnecken und Käfer – zu schützen. Das „journal ‚pflanzenforschung.de’“ schreibt, dass „die Kletterpflanze die Blätter der Bäume, um die sie sich rankt, in punkto Farbe und Form, Stiellänge und Blattgröße sowie bezüglich der Blattdicke und Ausrichtung imitiert. Mitunter bildet sich sogar ein kleiner Blattstachel an der Blattspitze, wenn dies auch beim Wirt der Fall ist.“

Anders die Pflanzen der südafrikanischen Gattung Lithops: Sie sehen Steinen zum Verwechseln ähnlich (und zwar verschiedenen Steinen, je nachdem, wo sie wachsen), um Pflanzenfresser zu täuschen. Man nennt sie deswegen „lebende Steine“. Wie machen sie das? Die uns immer nur mit den zufällig mutierenden „Genen“ langweilenden Darwinisten müssen sich in solchen Fällen den verhassten Lamarckisten annähern, indem sie diesen Pflanzen laut Wikipedia „einen hohen Grad von phänotypischer Plastizität“ attestieren: „Je stärker der Einfluss von Umweltfaktoren auf den Phänotyp ist, desto höher auch die phänotypische Plastizität.“ Soll heißen, dass die Boquilas und Lithops im Gegensatz zu fast allen anderen Pflanzen, die sich weitgehend gleich bleiben, einem besonders starken Umweltdruck ausgesetzt sind – was eine allzu durchsichtige Erklärung ist – die bloß vortäuscht, etwas zu erklären. Man sagt, dass ein „gezieltes Täuschungsmanöver“ Bewußtsein voraussetzt. Könnte es sein, dass in der Botanik mehr davon vorhanden ist als bei den Botanikern?

In Kurt Mündls TV-Dokumentation „Über Lebenskünstler der Natur – Täuschen und Tarnen“ ist dies „zum Erfolgsprinzip geworden“.

.

Arbeiter einer südafrikanischen Diamantenmine werden täglich nach ihrer Schicht geröntgt, um Diamantendiebstähle durch Verschlucken zu entdecken.

.

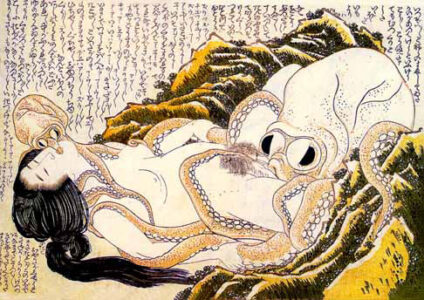

Lamarckismus

Der Soziologe Roger Caillois erwähnt es in seinem Buch „Der Krake“ (1986): „Dieses Hirntier, um nicht zu sagen, dieser Intellektuelle, beobachtet immerzu, während er agiert. Diese Besonderheit, die offenbar sein innerstes Wesen zum Ausdruck bringt, läßt sich sogar bei Hokusais wollüstigen Kraken feststellen: Er beugt sich über den Körper der nackten Perlentaucherin, die er in Ekstase versetzt, und läßt sie nicht aus den Augen, als verschaffe es ihm zusätzlichen Genuß, ihre Lust zu beobachten.“ Das Bild gehört zu Hokusais anonym erschienenen erotischen Album und hat den Titel „Perlentaucherin mit zwei Tintenfischen“. In Japan gelten die Kraken nicht wie bei uns als besonders fremdartig und bedrohlich, sondern als geselligkeitsliebend und sinnenfreudig.

.

.

Über die japanischen Perlentaucherinnen, Ama genannt, gibt es nicht nur viele Bilder, Fotos und Youtube-Clips, sondern auch jede Menge ernsthafte Berichte. Erwähnt sei hier nur ein längerer Artikel der Wiener Japanologin Ruth Linhart: „Die Ama von Katada“ (http://ruthlinhart.com/japan_23.htm). Dazu schreibt die Autorin:

„Im ersten Teil gebe ich Interviews mit drei Taucherinnen wieder. Sie sollen Lebensläufe von Ama und Arbeitsbedingungen des Ama-Berufes authentisch veranschaulichen. Sodann werden die drei persönlichen Schicksale in einem deskriptiven Teil in den breiteren Rahmen der Dorfstruktur von Katada und der Ama-Gemeinschaft eingebettet. Schließlich folgt die Fragestellung: Entspricht das Bild der Ama, wie es durch Tourismus, bildliche und schriftliche Darstellungen gefiltert wird, der Wirklichkeit?

Ist „die Ama“ jenes Fischermädchen, jene schöne Nixe, die Fosco Maraini (1963) vor 20 Jahren auf der Insel Hekurajima filmte? Ist sie wirklich eine „Amazone“, wie die Taucherinnen von Braw und Gunnarson (1982) genannt werden? Genießen die Taucherinnen von Katada tatsächlich Verfügungsgewalt über die Produktion, wie es lwata Junichi (1971) wohlmeinend behauptet? Paßt die wahre Existenz der Ama mit der Klischeevorstellung von kakâdenka – Frauenherrschaft zusammen, die ihre Erwähnung immer wieder heraufbeschwört?

Nach Wochen Beobachtung aus nächster Nähe – ich wohnte in einer von einer Ama geführten Privatpension an einem der Tauch-Strände von Katada -, nach Gesprächen und Interviews [1978 und 1983], scheint es jedenfalls klar, daß die Ama und ihr Leben sich von romantisierenden Vorstellungen, wie sie bei japanischen Stadtbewohnern und im Westen verankert sind, unterscheiden, daß aber die Stellung der Ama im Dorf und in der Familie nicht in dem Maß von jener der städtischen Japanerin differiert, wie es die allgemeine Vorstellung erwartet. Herrschaft impliziert nämlich Entscheidungsgewalt und Machtausübung. Herrschaft ist ‚institutionalisierte Machtausübung, die zur Differenzierung einer Gesellschaft in Herrschende und Beherrschte führt‘ (König 1962). Die Attribute dieser Macht sind Überlegenheit und Einfluß, Führung und Gehorsam, Überordnung und Unterordnung, Prestige und Autorität. Die im folgenden geschilderten Tatsachen von Katada zeigen, warum die Taucherinnen in diese Definition nicht hineinpassen, Herrschaft scheint in Katada noch immer oder auch wieder Herr-schaft zu sein.“

2002 erschien in Tokyo ein Photoband über die Ama-San von Yoshiyuki Iwase: „Bildnisse von Taucherinnen in Onjuku, Präfektur Chiba 1931-1964“

2011 veröffentlichte die Photographin Ninay Poppe ebenfalls einen Photoband über die „Ama“. Ein Rezensent schrieb: „Ihre Bilder erzählen die Geschichte von japanischen Perlentaucherinnen. Diese Frauen verdienen ihr Geld damit, dass sie nach Seeohren tauchen, schleimige Seeschnecken, in denen sich Perlen bilden. Das Tauchen danach ist eine japanische Tradition und schon über zwei Jahrtausende alt. Auch heute noch tauchen die Ama auf die alte Art und Weise: Ohne Ausrüstung verlassen sie sich nur auf die Kraft ihrer Lungen. Die Japaner halten daran fest, dass die Mehrheit der Ama weiblich sein sollten, weil ihre Körper sich von den männlichen unterscheiden: Das Fett an einem Frauenkörper ist anders verteilt als bei bei einem Mann, was sie im kalten Wasser länger warm hält. Doch mittlerweile ist diese Praxis fast ausgestorben, denn die meisten dieser Frauen sind um die 60 Jahre alt, einige sogar über 80.“ Die Ama tauchen an einem Seil runter – bis zu 60 mal in der Stunde.

Ähnlich die südkoreanischen „Haenyeo“ auf der Insel Jeju-do, die allerdings nicht primär hinter Perlen her sind als vielmehr nach schmackhaften Meeresfrüchten. Man nennt sie auch in Korea „Meerfrauen“. Ihre Ausrüstung besteht seit den Siebzigerjahren aus einer Taucherbrille, Schwimmflossen, einem Neoprenanzug, einem Bleigurt, einer Harke zum Lösen der Meerestiere von Felsen, einem Netz zum Einsammeln des Fangs und einem Seil mit Boje, um ihren Standort zu markieren. Sie tauchen bis zu 20 Meter tief und können bis zu drei Minuten unter Wasser bleiben. Zwischendurch wärmen sie sich an Feuern, die sie in windgeschützten Höhlen am Meer entzünden und essen Muscheln. „Meist hört man die Haenyeo schon, bevor man sie sieht. Denn beim Auftauchen stoßen sie den Sumbisori aus, einen lauten Pfeifton, der durch das Auspusten der Luft verursacht wird,“ heißt es in einer Reportage der „Welt“.

Sie haben laut Wikipedia ein erweitertes Lungenvolumen und wie Wedellrobben nutzen sie die Milz als Sauerstoffreservoir. Beim Tauchen zieht sich das Organ zusammen, wodurch sauerstoffreiche rote Blutkörperchen in den Kreislauf gelangen und so einen längeren Tauchgang ermöglichen.

Die Zeitschrift „Nature“ berichtet in ihrem Newsletter: „Die Tradition des Tauchens auf der südkoreanischen Insel Jeju könnte das Erbgut aller Inselbewohner beeinflusst haben. Die Haenyeo – was so viel wie „Frauen des Meeres“ bedeutet – tauchen seit Jahrhunderten das ganze Jahr über in kaltem Wasser und ohne Atemgerät. Eine genetische Analyse ergab, dass Genvarianten, die mit vermindertem Blutdruck, Kaltwassertoleranz und der Anzahl der roten Blutkörperchen – die mit der Sauerstofftransportkapazität zusammenhängt – in Verbindung stehen, bei Menschen aus Jeju, unabhängig davon, ob sie selbst tauchen, häufiger vorkommen als bei anderen Südkoreanern.“ Wenn das nicht Lamarck Recht gibt, der davon ausging, dass die Umwelt die Körper beeinflusst…

Es gibt heute laut Auskunft der Haenyeo-Genossenschaft noch etwa 5000 Taucherinnen, ihr Altersdurchschnitt liegt bei weit über 50. Auch bei ihnen werden die Fangquoten wie in Japan inzwischen streng kontrolliert. Sie sammeln neben Muscheln, Schnecken, Seegurken und Seeigel auch noch Algen, die sie trocknen und verkaufen. Ihre Insel gilt als matriachalisch organisiert.

Auch über die koreanischen Muscheltaucherinnen – Haenyeos – gibt es eine Vielzahl von wissenschaftlichen und journalistischen Veröffentlichungen – die meisten auf Koreanisch. Auf Youtube findet man aber fast 2000 Clips unter dem Stichwort „Haenyeo“, u.a. eine schöne vierteilige Über- und Unterwasser-Dokumentation von Melissa Struben: „Haenjeo – Koreas Meerjungfrauen“.

.

Warn- und Tarntrachten

Viele Völker in Amazonien und Papua-Neuguinea kennen im Krieg und auf der Jagd Warn- und Tarntrachten, je nachdem. Bei den Bayern dient u.U. ein und die selbe Tracht diesen Zwecken. Sie können jedoch auch darauf verzichten – im Gegensatz zu den Tieren und Pflanzen, die sich ihrer Warn- und Tarntrachten nicht so einfach entledigen können. Weswegen diese auch nicht der Kulturgeschichte, sondern der natürlichen Auslese geschuldet sein sollen, also evolutionär, d.h. mutativ entstanden sind und dann der Selektion im Hinblick auf nützlich oder schädlich unterworfen wurden.

Das hat vor allem in der angloamerikanischen Forschung zu einer Unzahl von genetischen Erklärungsversuchen geführt, während an der französischen Forschung eher die kulturalistischen bzw. spekulativ-philosophischen Ansätze interessieren. Hier steht immer noch Lamarck gegen Darwin. Die einen wie die anderen haben sich dabei meist auf Insekten konzentriert (die z.B. Blätter nachahmen), wobei die französischen Mimikry-Mimese-Forscher gerne vom „Nutzen“ absehen. Der südfranzösische Insektenforscher und Nobelpreisträger Jean-Henri Fabre lehnte gleich alle „Mimikry/Mimese-Theorien ab, er sprach jedoch auch von von einer „Insektenästhetik“, weil er glaubte „zumindest bei der Lehmwespe die Neigung zu erkennen, ihr Werk zu verschönern“- mit glitzernden Steinchen und ausgebleichten Schneckenhäusern.

Was ist aber z.B. mit einer im Kongo lebenden Riesenkröte, die das Aussehen des Kopfes der Östlichen Gabunviper nachahmt? Sicher, sie sieht in ästhetischer Hinsicht auch beeindruckend aus, aber der Verdacht liegt doch nahe, dass sie damit vor allem ihre Freßfeinde warnen (abschrecken) will. Steckt also ein Wille hinter der Anverwandlung eines harmlosen Tieres oder auch einer Pflanze in eine giftige Art? Zuende gedacht würde das auf „Die Abschaffung der Arten“ hinauslaufen, wie der Science-Fiction-Autor Dietmar Dath 2014 sein Buch über die zukünftigen Lebewesen genannt hat, die „aus der Evolution das schlechthin Willentliche gemacht haben“. Dies ähnelt Walter Benjamins Mimese-Definition als „Fähigkeit, Ähnlichkeiten zu produzieren“.

Die Biologen tun sich nach wie vor schwerer, hinter der Mimese/Mimikry von Tieren und Pflanzen einen Willen zu vermuten, denn diese können ihre Tracht ja nicht wie die Bayern einfach wechseln, sehen wir von Chamäleon und Krake ab. Es braucht dazu wohl eine lange generationenübergreifende Entwicklung. Wenn z.B. Passionsblumen-Arten Eier auf ihren Blättern imitieren, um laut Wikipedia „eiablagebereite Schmetterlinge der Gattung Heliconius abzuwehren“.

Oder wenn z.B. bei der Orchideenart Fliegen-Ragwurz die Blüten in Form, Farbe und Geruch derart einer weiblichen Grabwespe ähneln, dass die Männchen sich mit ihnen verpaaren wollen und dabei zwei Pollenpakete auf die Stirn geklebt bekommen, die sie dann bei ihrem nächsten Paarungsversuch an der Narbe der Blüte einer anderen Fliegen-Ragwurzart abstreifen. Laut der Biologin des Berliner Botanischen Gartens, Birgit Nordt, geht die Täuschung teilweise soweit, „dass Bienenmännchen der Gattung Andrena die entsprechenden Ragwurz-Blüten sogar einem Weibchen vorziehen. Verhaltensforscher nennen das eine überoptimale Attrappe.“

Ist hier die Nachahmung vielleicht zu weit gegangen? Die französischen Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari haben desungeachtet ein ganzes postmodernes Beziehungs- und Organisationsmodell daraus gemacht. Statt von Evolution sprechen sie vom Werden und raten uns: „Werdet wie die Orchidee und die Wespe!“ Sie übertrugen dabei die biologische Mimikry auf die soziale, was der französische Kriminologe und Soziologe Gabriel Tarde bereits 1890 in seinem berühmten Werk „Die Gesetze der Nachahmung“ vorwegnahm. Unter den Begriffen Nachahmung und Erfindung verstand Tarde „jede beliebige Neuerung oder Verbesserung in jeglicher Art von sozialen Phänomenen wie Sprache, Religion, Politik, Recht, Industrie oder Kunst“. Wikipedia weist ferner daraufhin, dass sich heute auch Bruno Latour und Peter Sloterdijk auf Tardes Imitationstheorie beziehen. Dass eine Gesellschaft fast auf Nachahmung basieren soll, hat in den USA eine lange, teils wütende Diskussion über Mimikry ausgelöst, bis diese schließlich wieder auf Naturvorgänge eingegrenzt wurde – die nun in der „Bionik“ erforscht werden, um sie technisch nachzuahmen im Sinne einer Erfindung.

Zurück zur Natur: Der Wiener Amphibienforscher Paul Kammerer setzte z.B. Salamander auf Untergründe, vor denen sie grell abstachen. Es gelang diesen Tieren nicht nur, ihre Tarn- und Warntracht gewissermaßen umzufärben, indem sie die Farbe des Sandes, auf dem sie leben mußten, annahmen. Sie vererbten ihre, der neuen Umgebung angepasste Färbung auch ihren Nachkommen. Sein Experiment war insofern lamarckistisch als es ihm um die Vererbung erworbener Eigenschaften ging.

Noch komplizierter ist die Anverwandlung im Falle von Falschen Putzerfischen. Die Echten Putzerfische fressen anderen großen und kleinen Fischen die Parasiten weg – im Maul, zwischen den Kiemen und Schuppen. Wie beim Friseur warten ihre Kunden geduldig, bis diese Putzerfische (Aspidontus taeniatus) sie bedienen. Den Wartenden nähert sich der Falsche Putzerfisch (Labroides dimidiatus), der die Echten in Gestalt, Färbung und Schwimmweise imitiert, um an den ihre Parasitenbeseitigung erwartenden Fischen Flossen- und Hautstücke herauszubeißen. In seinem Buch „Mimikry. Nachahmung und Täuschung in der Natur“ (1971) hat der Zoologe Wolfgang Wickler diesen Falschen Putzerfisch, der als Parasit nur so tut als wäre er ein Parasitenvernichter näher erforscht, wobei er die Begriffe „Signalsender“ und „-Empfänger“ benutzte.

Dieser Parasit ist natürlich, wie andere Parasiten auch, nicht immer erfolgreich, denn ihre Wirte und Zwischenwirte sowie die in diesem Fall Imitierten sind auch nicht auf den Kopf gefallen, wenn man so sagen darf, und lassen sich laufend neue Gegenstrategien einfallen – es ist die reinste Waffenproliferation. „Genug, man muß die These wagen, daß überall, wo Wirkungen anerkannt werden, Wille auf Willen wirkt,“ wie Nietzsche meinte. Viele Gehirnforscher gehen heute vom schieren Gegenteil aus: dass es selbst beim Menschen keine „Willensfreiheit“ (und damit auch keine „Schuldfähigkeit“) gibt, weil wir genetisch, hormonal und enzymatisch sozusagen ferngesteuert sind. Das ist Biologie minus Leben.

Aber man muß den (freien) Willen gar nicht unbedingt rehabiltieren, man kann auch die These wagen: Was wir Menschen an Warn-, Tarn- oder auch Locktrachten an- und ausziehen (Maßanzüge, Camouflage-Jacken, Pelzmäntel, Reizwäsche), über die wir uns vorab Gedanken machen (durchaus im Vollzug einer Nachahmung), können Tiere und Pflanzen körperlich denken. So wie wir z.B. eine Angel mit speziellen Blinkern als Köder für bestimmte Fischarten „erfanden“, haben Anglerfische am Kopf Angeln mit angehängten Leuchtködern „entwickelt“.

.

Orchideen

Manche Blume, so schrieb der Philosoph Theodor Lessing, könnte man „als ein festgebanntes Insekt“ bezeichnen – und andersherum „viele Insekten, zumal die Bienen und Schmetterlinge, als frei bewegliche Blumen“. Die meisten Orchideen, von denen weltweit etwa 25.000 Arten bekannt sind, sehen wirklich wie „festgebannte Insekten“ aus – und wer weiß, vielleicht wird man sie irgendwann auch als solche neu bestimmen. Ganz sicher weiß man jetzt schon, dass diese „Königin der Blumen“ die komplizierteste Existenzform unter den „bedecktsamigen Blütenpflanzen“ entwickelt hat, obwohl oder weil sie angeblich in evolutionärer Hinsicht die jüngste „Familie“ bildet. Fangen wir unten an – im Boden oder (epiphytisch siedelnd) auf Bäumen: Dort braucht sie einen Pilz, damit der Keim überhaupt aufgeht. Man kann die Nährstoffe, die ihm der Symbiosepilz zuführt, künstlich herstellen, das machen die Orchideenzüchter auch, weswegen es bereits über 100.000 Neuzüchtungen (Hybride) gibt, sie werden bei der „Royal Horticultural Society“ registriert und dort gelegentlich auch in ihrem botanischen Namen als besonders ausgezeichnet – „geadelt“. Es gibt aber auch heute noch tropische Orchideen, wild lebend, für die reiche Liebhaber mehr zahlen, „als heute ein Luxusauto kostet“ wie es im Ratgeber „Orchideen“ des Züchters Jörn Pinske heißt. Dabei geht es „nur“ um ihre seltsame Schönheit und manchmal auch um ihren Duft. Einige Arten enthalten daneben noch „psychoaktive Inhaltsstoffe“, aber ansonsten ist sie keine „Nutzpflanze“, abgesehen von der Vanille.

Die Mehrzahl der Orchideen-Liebhaber sind Männer. Der Pflanzenname leitet sich vom griechischen Wort „orchis“ her, was „Hoden“ heißt. Damit waren anfänglich die Knollen verschiedener Erdorchideen gemeint. Wegen dieser Speicherknollen, die bei Wildschweinen begehrt sind, gehört das „Männliche Knabenkraut“ zu einer besonders gefährdeten Art. Orchideen sind zweigeschlechtlich. In der Blüte hat sie (männliche) Staubblätter und eine (weibliche) Narbe, die zu einem „Säulchen“ (Gynosterium) verwachsen sind. Die Pflanze bestäubt sich nicht selbst damit, sondern braucht ein Insekt, dass ihren Pollen zu einer anderen bringt und ihr gleichzeitig fremden Pollen an die Narbe trägt.

„Daß Hummeln, Bienen, Tagfalter, also Insekten, irgendetwas mit den Blumen haben, wußte man schon seit der Antike. Auch daß sie sich irgendwie von ihnen ernähren. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts wußte man auch, daß Blumen ein Geschlecht haben. Linné baute sein ganzes System der Pflanzen darauf auf,“ schreibt der Kulturwissenschaftler Peter Berz. Aber im Sommer 1787 entdeckte der Direktor der Spandauer Realschule Christian Konrad Sprengel auf einer Blumenwiese zwischen dem Wunder ihres Aussehens und den um sie herumschwirrenden Insekten eine völlig neue Beziehung.“

Sprengel findet, daß jedes kleinste Detail jeder Blume es nur auf Das Eine abgesehen hat: Insekten anzulocken, sie hinzuführen, hinzuweisen auf die in ihr verborgenen Schätze – Saft oder Nektar – also den „in der Luft herumschwärmenden Insekten als Saftbehältnisse schon von weitem ins Auge zu fallen“. Und „indem die (so angelockten) Insekten in den Blumen ihrer Nahrung nachgehen“ tun sie etwas ganz anderes: „Zugleich,“ schreibt Sprengel, „ohne es wollen und zu wissen“ befruchten sie die Blumen. Es wird dabei getäuscht und getrickst: viele der spektakulärsten Orchideen haben gar keinen Nektar. Sprengel: „Ich muß gestehen, daß diese Entdeckung mir keineswegs angenehm war.“ Denn: stimmt dann noch die Grundthese?

Die Blüten der Sexualtäusch-Orchidee „Ophrys insectifera“ (Fliegen-Ragwurz) haben nicht nur die Form und Farben einer potentiellen Partnerin für Grabwespen-Männchen angenommen, sondern auch noch den weiblichen Sexuallockstoff. Bei seinen Kopulationsversuchen bekommt das Männchen zwei Pollenpakete auf die Stirn geklebt. „Dolchwespen fallen gerne auf Blüten der mediterranen Orchidee Ophrys speculum (Spiegel-Ragwurz) herein. Teilweise geht die Täuschung so weit, dass Bienenmännchen der Gattung Andrena die entsprechenden Ophrys-Blüten sogar einem Weibchen vorziehen. Verhaltensforscher nennen das eine überoptimale Atrappe,“ schreibt die Biologin des Berliner Botanischen Gartens Birgit Nordt.

Peter Berz fragte sich darob: „Duft als Belohnung. Wie geht das? Nur als Droge, Rausch. Fast zu schön, um wahr zu sein. Die unmittelbare Reaktion der männlichen Bienen auf die Flüssigkeit kann man nur als Rausch bezeichnen. Sie verlieren in erheblichem Maße die Kontrolle über ihre Bewegungen und werden unbeholfen und träge und unaufmerksam. Offenbar genießen sie ihre Empfindungen, denn sie kommen über lange Zeit immer wieder zurück.“

Einige südamerikanische Orchideen, die mit „Prachtbienen“ kooperieren, bieten den Prachtbienenmännchen sogar einen Duft an, der nicht ihnen direkt gilt. Sie nehmen ihn laut dem Biologen Karl Weiß „in ansehnlichen Flakons an den Hinterbeinen“ auf und fliegen damit zu ihren „Balzplätzen“, wo sie „Präsentationsflüge“ unternehmen. „Dabei soll ihr farbenprächtiger Panzer zusammen mit dem betörenden Pflanzenduft die Weibchen anlocken.“

Besonders raffiniert ist die Duftproduktion bei der Germerblättrigen Stenderwurz, die im Jenaer Max-Planck-Institut für chemische Ökologie erforscht wurde: Um Schwebfliegen zur Bestäubung anzulocken, verströmt diese Orchidee einen Botenstoff, mit dem sich Blattläuse alarmieren, er lockt aber auch Schwebfliegenweibchen an, die ihre Eier bei Blattläusen ablegen, weil sich ihre Larven dann von ihnen ernähren. In der Orchideenblüte täuschen darüberhinaus „warzenartige Gebilde“ die Anwesenheit von Blattläusen vor. Es gibt dort aber gar keine, so dass die Larven der Schwebfliegen keine Nahrung finden und sterben. Der Biologe Johannes Stökl erwähnt zwei weitere Orchideenarten, die „stechende Insekten“ durch Vortäuschen von Schmetterlingsraupen in ihren Blüten zu deren Befruchtung verlocken.

Botaniker der Universität Wien erforschten auf Madagaskar Orchideenarten, die einen Geruch von faulem Fleisch verbreiten – um damit Aasfliegen anzulocken. Ihre Samen sind winzig klein und breiten sich wie eine Staubwolke aus, in jedem steckt ein Embryo. Es gibt daneben Orchideenarten, die bis zu zwölf Embryos in ein Samenkorn packen.

Über eine weitere auf Madagaskar vorkommende Art, die einen 30 Zentimeter langen Dorn in ihrer Blüte ausgebildet hat, an dessen Ende sich Nektar befindet, hat Darwin gemeint, man werde dort bestimmt auch einen Schmetterling finden, der einen genauso langen Saugrüssel hat. 1903 entdeckte man ihn tatsächlich.

Die Biogeochemiker der Universität Bayreuth haben bei einer Reihe südafrikanischer Orchideen herausgefunden: Wenn unterschiedliche Arten in enger Nachbarschaft leben und von den selben Insekten (Wespen z.B.) bestäubt werden, „platzieren sie ihre Pollen an unterschiedliche Stellen – z.B. auf verschiedenen Abschnitten ihrer Vorderbeine.“

Die Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari gehen von einer wechselseitigen Beeinflussung aus, die eine Angleichung von Pflanze und Tier hervorgebracht hat. Ein solcher Vorgang – „Werden“ von ihnen genannt – gehört „immer einer anderen Ordnung als der der Abstammung an. Werden kommt durch Bündnisse zustande. Es besteht gewiß nicht darin, etwas nachzuahmen oder sich mit etwas zu identifizieren; es ist auch kein Regredieren-Progredieren mehr; es bedeutet nicht mehr, zu korrespondieren oder korrespondierende Beziehungen herzustellen; und es bedeutet auch nicht mehr, zu produzieren, eine Abstammung zu produzieren oder durch Abstammung zu produzieren…Das Werden ist eine Vermehrung, die durch Ansteckung geschieht.“ Affizieren und Affiziert-werden. „Werdet wie die Orchidee und die Wespe!“ raten sie.

Nach Meinung einiger Orchideenforscher ist bei diesem Angleichungsprozeß die Pflanze die treibende Kraft. Sie wollen festgestellt haben, dass eine Orchidee, die außerhalb des Vorkommens „ihrer“ Insekten „Fuß gefaßt“ hat, sich in Form und Farbe an eine neue Art angleicht. (*)

Im übrigen kennen die Orchideen auch eine vegetative Fortpflanzung (durch Ableger z.B.), weswegen G. W. F. Hegel in seiner Vorlesung „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse“ (1830) die geschlechtliche Fortpflanzung für einen reinen „Luxus“ hielt. Sie wird dafür mit umso mehr Liebe betrieben. Wenn z.B. die mikroskopischen Samen einer asiatischen Orchideenart durch den Wind an eine Baumrinde geweht wurden, entrollen sie „spiralige Ankerfäden“, um sich festzuklammern und in Kontakt mit einem Symbiosepilz zu kommen. Ist keiner da, muß der Keim sterben, schreiben die Mitarbeiter des Berliner Botanischen Museums in ihrem Band über „die skurrile Welt der Orchideensamen“.

Als ich unlängst im Orchideengewächshaus des Kassler „Bergparks Wilhelmhöhe“ war, konnte ich es nicht fassen: Es werden dort fast nur Orchideen gehalten, die der menschlichen Vagina in Form und oft auch in Farbe glichen. Ich erfuhr dort: Die Schamlippe heißt bei den Orchideen ebenfalls „Lippe“ (Labellum), es ist ein zur Lippe geformtes Blütenblatt, das den Insekten eine Landefläche bietet, und die Klitoris ist bei den Orchideen das vorstehende „Säulchen“. Hinzu kommt bei manchen Orchideenarten ein Sexualtäuschduft, der auch auf Menschen, mindestens Männer, wirkt, die Orchidee „Vanille“ kommt dem bereits nahe. Einige Orchideenblüten ähneln der Vagina auch deswegen, weil sie „Haare“ drumherum haben. Kurzum: „Die Sexualorgane der Orchideen sind einzigartig,“ wie die überwiegend männlichen Autoren der „Kosmos-Enzyklopädie Orchideen“ schwärmen. „Wir könnten eine Geistesgeschichte der letzten Jahrhunderte schreiben, indem wir eine Orchideenblüte schildern,“ meinte schon der Basler Biologe Adolf Portmann in seinem Radiovortrag „Insekten und Blumen“ (1942). Gleiches ließe sich auch wohl über die menschliche Vagina (vulgo: Vulva) sagen.

Soll man noch erwähnen, dass ein katholisches Forschungsteam der Botanikerin Marta Kolanowska von der Universität Danzig im Kolumbianischen Urwald eine winzige Orchideenart entdeckte, die statt einer Klitoris ein weinrotes Teufelsgesicht in ihrer Blüte ausgebildet hat? Sie wurde „Telipogon diabolicus“ genannt. Und dann gibt es auch noch die „Orchis italica“, deren Lippe zu einem weißen Männchen mit großem Penis geformt ist. Wer damit wohl angelockt werden soll?

Seit über dem Botanischen Garten nicht mehr das Damoklesschwert der

Schließung hängt, erschließt er sich ständig neue Finanzhebel: Mit (schrecklichen) Exotischen Nächten im Dschungelgewächshaus, mit „Das Dschungelbuch“-Inszenierungen, Hochzeitsfeiern, Halloween, „Christmas Garden“, Kakteentage, eigenem Geschenke-Shop…and more. Aber auch mit der Einbeziehung von immer mehr Hobbygärtnern – z.B. als Anbieter von Stauden, Kakteen und fleischfressenden Pflanzen mit eigenem Verkaufsstand. Schon befürchtet mancher Jahreskartenbesitzer, dass aus dem Garten ein Spektakel wird, ein lauter Verkaufsrummel zwischen den stillen Gewächsen – mit einigen Nebeneinnahmen drumherum.

Kürzlich zeigte man eine „Orchideen-Show“: „Wir lieben Orchideen. Sie auch? Dann sprechen Sie uns an“. Die Züchter und Sprecher der Deutschen sowie auch der Polnischen Orchideen Gesellschaft und der Fachgesellschaft Andere Sukkulanten in der Deutschen Kakteen Gesellschaft ließen sich viel Zeit, um mir das schwierige Geschäft mit diesen komplizierten Pflanzen zu erklären, inzwischen gäbe es ganze „Orchideen-Industrien“, die die Super- und Baumärkte beliefern. Mannimmt ein bestimmtes Teil eines Orchideenstengels und macht daraus Millionen Zellen, aus denen neue Pflanzen gezogen werden.

Hybridsorten züchtet man, indem die Pollen einer Art auf den Stempel einer anderen übertragen werden. Damit gerade das nicht passiert, haben die frei lebenden Orchideen sich so weit auf die Vorlieben eines von ihnen gewählten Bestäubungsinsekts angepaßt, dass dieses, oft auch ohne Nektar dafür zu bekommen, „blütentreu“ bleibt. Anscheinend kann man alle Orchideenarten miteinander kreuzen. Bis heute gibt es etwa 100.000 Hybride. Sie werden immer billiger, aber man hätte keine rechte Freude an ihnen, sagen die Züchter.

Deutsche Orchideen gab es nicht zu sehen, außer Frauenschuh und einige andere nichteinheimische aber winterharte Freilandorchideen. Man machte mich auf winzige Orchideen aus Südamerika aufmerksam, sie hingen an einer Drahtwand und waren auf Korkstücke von der Größe einer Zigarettenschachtel festgebunden. Für die ständig neugezüchteten Hybriden wird offiziell keine wild wachsende Orchidee mehr genommen – „der Natur entnommen“. Das Biosphärenreservat Rhön beschäftigt zu ihrem Schutz sogar einen – sehr kenntnisreichen – Orchideenwart. Über die kleinen Orchideen in der kargen Rhön wurden seit den Zwanzigerjahren schon viele Bücher veröffentlicht.

Auch ein Züchter von fleischfressenden Pflanzen hatte einen Stand im Ausstellungs-Gewächshaus des Botanischen Gartens. Da ich in einem Moor voller Sonnentau groß geworden bin, interessierte mich diese Pflanze besonders. Seine Sonnentaupflanzen sahen jedoch ganz anders aus als „unsere“: Sie stammten aus Südamerika, Südostasien und Australien. Ihr Züchter aus Großbeeren hatte sie von Kollegen gekauft und weitergezüchtet. Die Venusfliegenfallen hatte ich mir größer vorgestellt, vor allem die Kannen der Kannenpflanzen. Füttern tat er sie alle nicht: „Sie müssen nicht unbedingt Fleisch haben“. Im Übrigen sei das mehr eine Liebhaberei als ein Geschäft für ihn. Ich vergaß ihn zu fragen, ob er Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für fleischfressende Pflanzen“ ist.

Über das sehr viel größere Geschäft mit Orchideen fand ich in dem Buch der Biologin Monika Offenberger „Symbiose“ (2014) einige Details: Orchideen-Früchte enthalten bis zu einer Million Samen, die jedoch kein Nährgewebe besitzen und deswegen zum Keimen auf einen Pilz angewiesen sind, „der das Pflanzenembryo ernährt, bis es Blätter und Wurzeln gebildet hat und sich selbst ernähren kann.“ Die Gärtner brauchten lange, bis sie das erkannten und noch länger, bis sie ein geeignetes Nährmedium fanden, „das alle nötigen Substanzen für das Auskeimen der Orchideensamen enthielt“, und zudem eine sterile Umgebung benötigt, damit sich keine Schimmelpilze ansiedeln. „Steriles Arbeiten ist auch heute noch oberstes Gebot beim Kultivieren von Orchideen. Gewandelt haben sich indes die Vermehrungstechniken. Nur ausnahmsweise – etwa beim Frauenschuh – werden noch Samen ausgesät; das Gros der Arten wächst dagegen in Gewebekulturen herans, die man aus speziellen Wachstumsknospen der Mutterpflanze, den sogenannten Augen, gewinnt. Auf diese Weise entstehen beliebig viele Nachkommen. Sie sind, ähnlich wie gewöhnliche Stecklinge oder Ableger, genetisch identisch, sprich: Klone. Aus einem Auge lassen sich Millionen von Jungpflanzen gewinnen. Einer der größten Orchideen-Vermehrungsbetriebe der Welt, das Familienunternehmen Hark aus Lippstadt in Nordrhein-Westfalen, produziert pro Jahr zigmillionen Klone für Abnehmer aus zahlreichen Ländern. Allein „Phalaenopsis“ (Nachtfalterorchidee) deckt mit ihren Varianten fast die gesamte Farbpalette ab. Zudem steht die edle Schöne mit Blühzeiten von mehreren Monaten außer Konkurrenz. Kein Wunder, dass sie auch auf finanziellem Gebiet alle Rekorde bricht: Sie gehört zu den Zimmerpflanzen mit dem weltweit höchsten Umsatz.“

Das Gegenteil gibt es aber auch: In der Rhön nahm ich an einer Orchideen-Exkursion eines Bauern und seines Sohnes teil. Im Auftrag der Verwaltung des Biosphärenreservat schützt er die wilden Orchideen, die auf den Trockenwiesen der Rhön wachsen, vor Überwucherung durch andere Pflanzen und vor dem Abgeflückt-Werden durch Touristen. Er arbeitet dabei mit Traktor und Mähbalken. An unzugänglicheren Flächen übernehmen dies kleine Schafherden, es gibt auch noch eine Ziegenherde für die steilen Hänge. Die Orchideen der Rhön sind zumeist ganz unscheinbar. Man muß schon genauer hinsehen, um sie anhand ihrer kleinen Blüten zu identifizieren.

Der Bauer bewirtschaftet nebenbei noch einige Felder. Er baut darauf Ackerunkräuter an. Die Samen sind für andere Bauern, die sie unter ihr Getreide-Saatgut mischen. Für den dadurch bewirkten geringeren Ernteertrag bekommen die Bauern eine staatliche Entschädigung. Es sind dies alles Experimente, seitdem man meint zu wissen, dass sich eine bestimmte Anzahl von Ackerunkräutern günstig für das Gedeihen der Getreidepflanzen auswirkt.

In der Rhön gedeihen gut 40 Orchideenarten. Der erste, der sie erforschte war Franz Kasper Lieblein, der 1784 eine „Flora Fuldensis“ veröffentlichte. Dann kam Goldschmidt (1863-1916). Die Orchideen wurden 1908 im Band VI seiner Rhönflora bearbeitet.

Derzeit werden die Pilze der Rhön systematisch erforscht – u.a. von dem Botaniker Andreas Bresinsky von der Universität Regensburg. Er schreibt: „Die Rhön hat hinsichtlich ihrer Pilze als schlecht erforscht zu gelten, obgleich die Kenntnis der Großpilze Mitteleuropas ursprünglich von dort aus ganz wesentlich gefördert wurde.“

Auf seiner Internetseite über die Rhön schreibt der aus der hessischen Rhön stammende Autor Marco Klüber: „Auf sonnig-warmen Kalkstandorten sind im Frühling Manns- und Helm-Knabenkraut gebietsweise häufig anzutreffen. Im Sommer dominiert die Mücken-Händelwurz den Aspekt ihrer Standorte. In halbschattigen Bereichen wachsen Bleiches und Rotes Waldvögelein, Braunrote und Müllers Stendelwurz, Großes Zweiblatt und Grünliche Waldhyazinthe. Die sehr seltene Honigorchis hat in den Enzian-Schillergrasrasen der thüringischen Rhön überregional bedeutende Vorkommen, die Grüne Hohlzunge ist eine Besonderheit der Halbtrockenrasen im Bergwinkel. Ragwurze, Pyramiden-Orchidee, Ohnsporn und Bocks-Riemenzunge sind in nacheiszeitlichen Wärmeperioden aus dem Süden eingewandert und bevorzugen die wärmsten Gegenden der Rhön.

Auf extensiven Wiesen können Großes Zweiblatt, Kleines, Manns- und Breitblättriges Knabenkraut ihre Blütenpracht entfalten, stellenweise wachsen hier auch Weiße Waldhyazinthe und Mücken-Händelwurz. Eine der merkwürdigsten und seltensten heimischen Orchideen ist an besonders magere Weiden gebunden: die Herbst-Wendelähre.

Die bunten Bergwiesen an den Hängen der Rhöner Kuppen werden typischerweise zweimal im Jahr gemäht, und ihre Artenzusammensetzung ist von diesem Bewirtschaftungsrhythmus wesentlich beeinflusst. An Orchideen wachsen hier nicht nur Großes Zweiblatt, Mücken-Händelwurz und die beiden Waldhyazinthen, sondern auch Manns-, Kleines, Breitblättriges und sogar das sehr seltene Brand-Knabenkraut.

Manche Orchideenarten erschließen sich auch Lebensräume, in denen man sie nicht unbedingt vermuten würde, nämlich unsere Siedlungs- und Infrastruktur. Sie wachsen in Hausgärten, Wochenendsiedlungen, Stadtparks und auf Friedhöfen; in stillgelegten Steinbrüchen, an Bahndämmen, an Waldwegen, auf Verkehrsinseln und entlang stark befahrener Straßen und Autobahnen. Es lohnt sich, auch an scheinbar unmöglichen Standorten Ausschau zu halten, denn Orchideen sind immer für eine Überraschung gut.“

Anmerkung:

(*) Die Pflanzen, die der Geobotaniker Hansjörg Küster allzu entschieden für „willenlos“ hält, kommen ihnen bei der Futtersuche entgegen. Man nennt das Chiropterophilie – Fledertierblütigkeit und versteht darunter in der Botanik laut Wikipedia ein Merkmalssyndrom bei Pflanzen, die sich auf die Bestäubung durch Fledermäuse oder Flughunde konzentriert haben. Diese Pflanzen blühen oft nachts, ihre Blüten haben einen intensiven Duft. Sie produzieren sehr viel Pollen und Nektar. Die Blüten sind meist derb und weit geöffnet, um den Anflug dieser im Vergleich zu Insekten sehr viel größeren und schwereren Säugetiere auszuhalten. Die „thailändische Hummelfledermaus“ ist allerdings als „kleinstes Säugetier der Welt“ nicht viel schwerer als eine Hummel (1,5 Gramm) und als die kleinste Kolibriart, die kubanische Bienenelfe, die etwa 2 Gramm wiegt.

Bei einigen Pflanzen- und Fledertierarten sprechen Forscher von einer „Symbiose“, andere von einer „Co-Dependence“. Einige chiropterophile Pflanzen bilden ihre Blüten derart aus, dass sie den Schall gut reflektieren, so dass die mit Echoortung sich orientierenden Fledermäuse nicht nur den Standort der Blüte, sondern auch die Qualität und Quantität ihres Nektars abschätzen können. Mit diesem Entgegenkommen versuchen die Pflanzen, ihre Bestäuber zur „Blütentreue“ zu veranlassen. Und das sollen sie angeblich unwillentlich tun?

Ihre Nahrung wird den Fledertieren von den Pflanzen also geradezu angeboten, damit sie deren Samen und Pollen verbreiten (bis zu 70 Prozent der Pollen tragen Flughunde in ihrem Fell unversehrt zur nächsten Blüte). Viele asiatische, afrikanische und australische Bäume sind auf die Fledertiere als Bestäuber angewiesen – sie sind deswegen so nützlich, dass sie auf keinen Fall ausgerottet werden dürfen, wie Naturschützer immer wieder betonen.

.

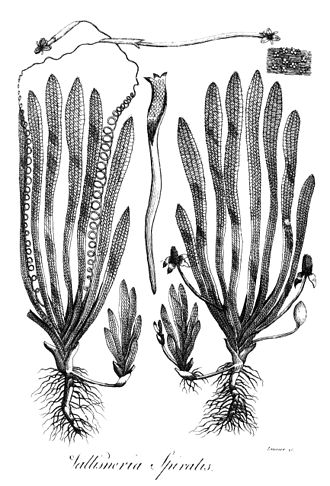

Aalgras gezeichnet von Erasmus Darwin

Aalgras

Man nimmt an, das das Leben im Wasser begann. Irgendwann gingen einige Wesen an Land – die Pflanzen zuerst, danach die Tiere (von denen ein paar Arten seltsamerweise wieder zurück ins Wasser gingen, wo sie dann in gewisser Weise überqualifiziert waren und noch sind). Das Aalgras wird auch „Gewöhnliche Wasserschraube“ (Vallisneria) genannt und ist ein „Froschbissgewächs“, als „echte Wasserpflanze“ blieb es wo es war.

Die Erstveröffentlichung von „Vallisneria spiralis“ erfolgte 1753 durch Carl von Linné. Man sagte, er habe diese Wasserpflanze erfunden, um eine Leerstelle in seinem großartigen „System der Natur“ zu füllen. Erst einige Jahre danach sei sie wirklich aufgetaucht – und zwar überall gleichzeitig. Ihre Herkunft ist jedoch noch immer unklar, jedenfalls nicht aus den schwedischen Gewässern, sie mag gerne wärmeres Wasser. Man vermutet, dass sie sich aus dem Süden immer weiter nach Norden vorgewagt hat – in Süß- aber auch Brackwasser, wobei ihr in jüngster Zeit die Klimaerwärmung hilft. Das gilt auch für andere Vallisneria-Arten. In Berlin steht „Vallisneria spiralis“ allerdings auf der „Roten Liste“ gefährdeter Arten.

Der Botaniker Hansjörg Küster spricht den Pflanzen jeden Willen ab. Wenn man dem belgischen Naturforscher und Dramatiker Maurice Maeterlinck folgt, gilt das nicht für das Aalgras, das etwas Tierisches an sich hat. Aber während Seeanemonen und andere Blumentiere fleischliche Nahrung brauchen, begnügt sich das Aalgras mit der Umwandlung von Licht in Energie; das für ihr Wachstum notwendige CO2 entnimmt sie dem im Wasser gelösten Gehalt.

Maeterlinck schreibt 1907, am Ende seiner Betrachtung über Wasserpflanzen (in: „Die Intelligenz der Blumen“): „Wir können die Wasserpflanzen nicht verlassen, ohne noch kurz das Leben der romantischsten unter ihnen, der Vallisneria, zu berühren, deren Befruchtung die tragischste Episode in der Liebesgeschichte der Pflanzenwelt bildet: Die Vallisneria ist ein ziemlich unansehnliches Gewächs, ohne die seltsame Grazie der Wasserrose oder gewisser Seegräser. Aber man möchte sagen, dass die Natur sie zur Trägerin eines schönen Gedankens erwählt hat. Ihr ganzes Dasein vollzieht sich im Wasser in einer Art Halbschlaf, bis zu der hochzeitlichen Stunde, wo sie zu neuem Leben erwacht. Dann rollt die weibliche Blüte langsam die Spirale ihres Stiels auf, steigt und taucht empor, schwimmt auf der Oberfläche des Teiches umher und entfaltet ihren Kelch. Die männlichen Blüten einer benachbarten Staude, die sie durch das sonnige Wasser erblicken, steigen hoffnungsvoll zu ihr empor. Aber auf halbem Wege sehen sie sich plötzlich festgehalten; ihr Stengel, der Quell ihres Lebens, ist zu kurz.

Man vergegenwärtige sich die Tragödie dieses Verlangens, das Unerreichbare, das doch fast berührt wird. Es wäre unlöslich wie das Drama unseres eigenen Erdenlebens, hätten die männlichen Blüten nicht vielleicht ein Vorgefühl ihrer Enttäuschung. Jedenfalls umschließen sie mit ihrem Kelch eine Luftblase, wie man in seinem Herzen einen Gedanken an verzweifelte Befreiung hegt. Sie zaudern anscheinend einen Augenblick, dann machen sie eine prächtige Kraftanstrengung, die übernatürlichste, die ich in der Geschichte der Insekten und Blumen kenne, um sich zum Glück zu erheben: sie zerreißen freiwillig das Band, das sie ans Dasein kettet. Sie reißen sich von ihrem Stiel los und mit unvergleichlichem Aufschwung, von Perlen des Frohsinns umgeben, durchbrechen ihre Blütenblätter die Wasseroberfläche.

Zu Tode getroffen, aber strahlend und frei, schwimmen sie eine kurze Weile neben ihren sorglosen Bräuten; die Vereinigung vollzieht sich und die Geopferten gehen unter, während die Gattin, die bereits Mutter ist, ihren Kelch, in dem ihr letzter Hauch fortlebt, schließt, ihre Spirale zusammenrollt und wieder in die Tiefen hinabsteigt, um dort die Frucht des heroischen Kusses zu zeitigen…“ Danach wickeln sich die Blütenstandschäfte schraubenartig auf und hoch und sorgen laut Wikipedia, „dafür, dass die reifenden Früchte immer genau unter der Wasseroberfläche gehalten werden“.

Die Pflanze wurde nach dem Naturforscher Antonio Vallisneri benannt, der 1707 bekannt gab, dass er die lange gesuchten Geschlechtsteile bei den Aalen gefunden habe, man wollte deswegen die Genitalien des weiblichen Aals nach ihm benennen, aber dann stellte sich heraus, dass es sich nicht um Eierstöcke, sondern um „eine krankhafte und aufgeblähte Schwimmblase“ handelte. Die Vallisneria wurde bis dahin volkstümlich Aalgras genannt, weil sich zwischen der Pflanze gerne Aale verstecken, aber auch Meerforellen.

In Kanada, an der Westküste von Vancouver Island, gibt es einen Indianerstamm: die Hesquiaht – was übersetzt nicht wie meist „Die Menschen“ heißt, sondern bescheidener: „Die Menschen des Geräusches, das durch das Essen von Heringseiern auf Aalgras entsteht.“ Sie hatten sich einst auf den Fang von Seeottern spezialisiert.

Die Region „Nord-Seeland“ in Dänemark wirbt um deutsche Angler: „Die Beschaffenheit der Küste und des Untergrundes ist äußerst abwechslungsreich: kleine sandige Inseln, kleine Riffs, Blasentang und Aalgras-Felder bilden ein absolut spannendes Meerforellenrevier!“ In dem Forum „leidenschaft-meerforelle.de“ wurde sogleich das Problem der Ausbreitung des „Amerikanischen Borstenwurms in den Aalgras-Feldern an Dänemarks Küsten“ diskutiert. Einer der Teilnehmer meinte: „Aalgras braucht Dünger…und anscheinend kann der Wurm diesen liefern.“

Hierbei handelt es sich um ein im Salzwasser lebendes Aalgras, von dem die Autoren des 2. Bandes „Orthomolekulare Medizin“ annehmen, dass es sich dabei eher um Riedgras (Cladium mariscus) handelt. Der Name Aalgras sei jedoch verständlich, „da diese Pflanze auch viel mit Aalfang zu tun hat“. Sie gehört jedoch nicht wie Vallisneria zur Familie der Froschbissgewächse sondern zu den Sauergrasgewächsen. Diese sind weit verbreitet, die Vallisneria ist eingewandert und gilt als eine invasive Art. Jedoch nicht bei den hiesigen Aquarianern: „Die Schraubenvallisnerie ist eine der meistverkauften Aquarienpflanzen,“ heißt es auf „aquarienpflanzen-shop.de“. Derzeit kartographiert die Universität von Cardiff mithilfe von „Seegras-Spottern“ und einer App alle Aalgras-Felder der Welt, bis jetzt sind es schon 300.000 Quadratkilometer.

.

.

Seegras

Seehasen, auch Lumpfische genannt, sind auf Seegras-Weiden angewiesen. Es sind plumpe Bodenfische, die 10 Kilo wiegen können, bis zu einem halben Meter lang werden und schlechte Schwimmer sind. Sie leben in den kühlen Gewässern des Atlantiks. Meereskaninchen, besser bekannt als Kaninchenfische, leben dagegen im Indopazifik. Nach dem Bau des Suezkanals wanderten sie ins Mittelmeer ein. Auch sie sind auf Seegras-Weiden angewiesen.

Die Ersteren ernähren sich von Weichtieren und Quallen, letztere von Algen und Seegras, eine Blütenpflanze, die auf Schlick- und Sandböden wächst. Die Kaninchenfische suchen Seegraswiesen auf, weil sie sich davon ernähren und die Seehasen, vor allem wenn sie noch jung sind, weil sie u.a. von Robben gejagt werden und sich im Seegras verstecken. Während diese eher zwischen den Pflanzen am Boden leben, halten sich die Kaninchenfische laut Wikipedia „über“ den Seegraswiesen auf.

In Friedrichshafen feiert man „Seehasenfeste“, das hat jedoch nichts mit dem Fisch zu tun, man nannte bloß die Bodensee-Anrainer früher so. Und dann gibt es noch eine Meeresschnecke (Aplysia), die auf Deutsch wegen ihrer hasenartigen Tentakel auf dem Kopf Seehase genannt wird. Sie ernährt sich von Algen und Seegras. Während die Seehasen-Fische sich u.a. von ihr ernähren.

Seegraswiesen kommen in 159 Ländern und auf allen sechs Kontinenten vor. Ihre Wiesen werden jedoch immer kleiner. Auf dem niedersächsischen Wattboden gingen die Seegraswiesen bereits um 77 Prozent zurück. Da sie eine wichtige „Kinderstube“ für viele Fischarten bilden, sind die Meeresforscher besorgt und sinnen auf Rettung.

Die Ursachen ihres Rückgangs sind vielfältig: Die Anker der Yachten, die Wasserverschmutzung, bestimmte Fischfangmethoden und ein Pilzbefall. Es gibt inzwischen mehrere Versuche, u.a. in den USA, diese Wiesen, bestehend aus Zwergseegras und Echtem Seegras, künstlich zu vermehren. Ein solches „Projekt“ gibt es auch in einer Bucht auf Mallorca. Ebenso auf Ibiza im Park Les Salines. Dort zählen die Seegraswiesen seit 1999 zum Weltkulturerbe. Die Journalistin Felicitas Bläsche erwähnt sie in ihrem „TV-direkt“-Bericht „Ibiza – Eine Insel zum Träumen“ (2/25), weil sie meint, dass darin „zahlreiche Vogelarten nisten“: Unter Wasser? Unsinn!

Das Seegras wird vielerorts, z.B. in Südkorea, wie das Wiesengras gemäht, an Land geholt, getrocknet (wie Heu) und dann verkauft. Es dient u.a. als Dämm- und Polstermaterial. Hierzulande verkauft es z.B. die Seegrashandels GmbH. Man kann das Seegras auch essen, besonders begehrt ist es u.a. in Japan und China. Edeka bewirbt es als „Gemüse aus dem Meer“.

Auf der Internetseite des NABU steht unter einem Foto, das einen „juvenilen Seehasen zwischen juvenilen Miesmuscheln“ zeigt: „Auch der neuen Bundesregierung ist das Potential der Unterwasserwiesen bekannt“. Auf „seegraswiesen.de“ heißt es: Diese „fördern Biodiversität und bieten wichtige Ökosystemleistungen wie Kohlenstoffbindung und Sedimentstabilisierung, die für den Klima- und Küstenschutz von großer Bedeutung sind.“ Das Wort „Ökosystemdienstleistungen“ ist ein anthropozentrisches Ekelwort und wird den kleinen Seegräsern in keinster Weise gerecht. Die Internetseite stammt von der „Küsten Union Deutschland e.V.“ in Warnemünde und wirbt für „Seegras-Wiederansiedlungen in der Ostsee“, die „ein neues und aktives Instrument des Unterwassernaturschutzes“ sind. Dazu pflanzt sie jedoch nicht selbst Seegräser, sondern will uns bloß „bei einer fundierten Berichterstattung darüber helfen“.

In einer Seegraswiese leben nicht nur Seehasen und Meereskaninchen, sondern auch jede Menge andere Tiere. Es ist ein Biotop oder besser noch: ein Soziotop. Dies legen jedenfalls zwei Forschungen nahe, die erste kommt aus der Pflanzenforschung, die zweite aus der Soziologie.

1. In ihrem Buch „Die Lichtwandler (2024), in dem es um neuere botanische Forschungsansätze geht, zitiert die Wissenschaftsjournalistin Zoe Schlanger den spanischen Botaniker Rubén Torices: „‚Das Leben der Pflanzen innerhalb ihrer näheren Umgebung ist eine soziale Frage‘, sagt er. ‚Und deshalb sollten wir sie auch aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive betrachten‘.“

2. In der „Zeitschrift für Theoretische Soziologie“ hat die Ausgabe 2/2020 den Schwerpunkt „Symbiose. Theorie für die biosoziale Gegenwart“. In der Biologie hat seit einiger Zeit nicht nur die Erforschung des sozialen Verhaltens in der Tier- und Pflanzenwelt Konjunktur, sondern auch (wieder) der Begriff „Symbiose“. Ende des 19. Jahrhunderts hatten russische Forscher mit dem Begriff verschiedene enge Kooperationen benannt, dann änderte sich der Forscherblick und man entdeckte – mit Darwin – überall den „Kampf ums Dasein“ und ein „Survival of the Fittest“, bis mit einigen amerikanischen Feministinnen, allen voran die Mikrobiologin Lynn Margulis, die Symbiose erneut ins Blickfeld geriet und nun ständig neue Formen des Zusammenlebens entdeckt werden.