Die Drei Mits

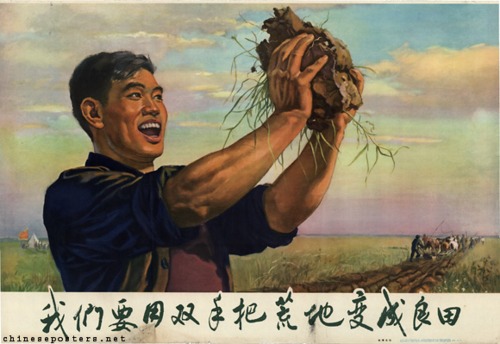

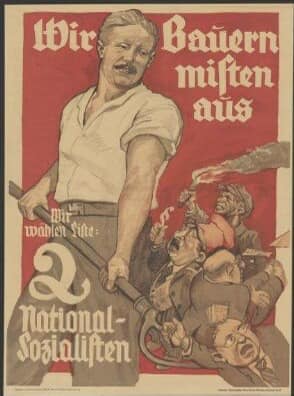

„Der größte Fehler“ der chinesischen kommunistischen Partei habe darin bestanden, so Ho Tschin Minh, dass sie nichts zur Vertiefung der chinesischen „Agrarrevolution“ getan, sondern im Gegenteil die „Bauernbewegung“ noch gebremst hätte. Die Partei hatte sich, gestützt auf ihre deutschen und russischen Berater aus der Komintern vor allem auf die Organisierung von Arbeiteraufständen in den großen Städten konzentriert. Diese waren blutig niedergeschlagen worden. Damals waren gerade mal 0,5% der chinesischen Bevölkerung Arbeiter. Noch heute ist China ein Agrarland. Der Bauer, das ist „das wirkliche China“, wie der Agrarutopist Peng Pai meinte. Nach der Niederschlagung der Arbeiteraufstände in den chinesischen Städten, die Inseln gleich in einem Bauernmeer lagen, reorganisierte der Bauernsohn Mao Tse-tung die kommunistische Partei auf dem Land neu – und orientierte dabei die Politik um – auf die Bauern und ihren Partisanenkampf.

Während der so genannten Großen proletarischen Kulturrevolution wurden später Millionen Intellektuelle und Kader, aber auch und vor allem die „gebildete Jugend“ aufs Land geschickt – unter der Losung der „3 Mits“: Mit den Bauern essen, mit den Bauern arbeiten, mit den Bauern diskutieren! Um die „3 Trennungen“ – von der Praxis, vom Volk und von der körperlichen Arbeit – zu überwinden. Die Kulturrevolution hatte eine große Ausstrahlung: im Westen wurde der Maoismus fast zu einer Mode. Einer, der ihn bis zu seinem Tod 2013 immer wieder – selbstkritisch, zerknirscht – ins Spiel brachte, war der taz-Redakteur Christian Semler, ehemals Vorsitzender der KPD. Dabei äußerte er stets sein Bedauern über die vielen chinesischen Gebildeten und Spezialisten, die damals über Jahre zu verblödender Landarbeit gezwungen wurden. Dies traf vor allem auf die als „Reaktionäre, Rechte Elemente und Revisionisten“ klassifizierten Intellektuellen zu, die teilweise über 22 Jahre aufs Land verbannt blieben, nämlich seit der „Anti-Rechts-Kampagne“ 1958, die auf die „Hundert-Blumen-Bewegung“ gefolgt war. Erst 1976 begann ihre Rehabilitierung, außerdem schaffte man die Pflicht zur Landarbeit vor dem Studium ab.

Wenig später – nach der Verhaftung und Verurteilung der „Viererbande“ – wurden auch schon die ersten literarischen Aufarbeitungen der Kulturrevolution – der zehn chaotischen Jahre, wie man sie nun nannte – veröffentlicht. Die Bücher darüber werden inzwischen als „Narben-Literatur“ bezeichnet. Sie wurden – aus naheliegenden Gründen: um Maos Irrweg aufzuzeigen – auch in Ost- und Westdeutschland gerne übersetzt und publiziert, insgesamt etwa 200. Man kann sagen, dass fast jeder Autor (die meisten waren Frauen) seine Landverschickung im Nachhinein anders empfand und beurteilte: Sie waren gerührt, wie freundlich die Bauern sie empfingen und alles mit ihnen teilten; sie waren angeekelt von deren Primitivität und losen Sitten; sie waren erstaunt, wie sehr die Bauern sie – als verzärtelte Stadtjugendliche – schonten; sie waren überheblich, weil sie gebildeter waren; sie fühlten sich von der Partei verraten und verheizt; sie schwangen sich zu Kulturarbeitern auf dem Land auf; sie wurden journalistische Ideologen für regionale Medien; sie wollten „diese wichtigen Jahre des Aufbaus“ nicht missen; sie empfanden ihre Landverschickung als verlorene Jahre; sie bissen die Zähne zusammen und hielten durch, weil sie nur dann anschließend studieren durften; sie fanden die Zeit ideal – für Hooligans; sie schämten sich, schmutzige Arbeit verrichten zu müssen (obwohl Mao lehrte, „dass Schmutz am Körper Sauberkeit im Kopf“ bedeute) usw..

.

.

Scheiße

„Kuhmist ist wichtiger als Dogmen!“ (Mao tse Tung)

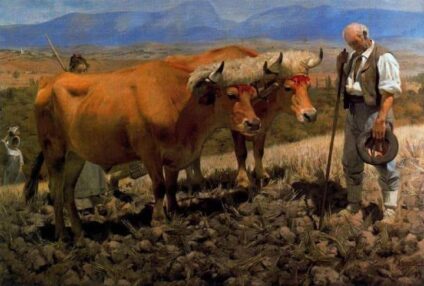

Mao war der Sohn eines wohlhabenden Bauern aus Hunan, u.a. wollte er erreichen, dass man in China der Rinderzucht mehr Bedeutung beimaß. In der chinesischen Landwirtschaft gab es nie genug Vieh, um mit deren Exkrementen die Felder zu düngen. Pferde für die Armee wurden aus der Mongolei eingeführt; bäuerliche Familien hielten ein bis zwei Schweine zur Selbstversorgung; wer keine Ochsen zur Feldbestellung besaß, spannte sich selbst vor den Pflug. Der Ausweg bestand aus menschlichen Exkrementen, die als Dünger aufbereitet wurden.

Während der Revolution 1927 bis 1949 schickten verschiedene Länder Kühe nach China zur Versorgung der hungernden Bevölkerung. Es gibt darüber einen Film von Guan Hu: „Cow“. Die Hauptrollen spielten Huang Bo – als Kleinbauer Niu Er – und seine friesische Milchkuh Duo Niu: Sie ist eine Spende aus Holland zur Verbesserung der Versorgung der Roten Armee. Es ist das Jahr 1940 im Dorf Yizhen. Alle Bewohner wurden in Krieg und Bürgerkrieg getötet, nur Niu Er und Duo Niu haben überlebt. Mal rettete der Bauer die Kuh, mal rettete sie ihn.

Vor der Revolution mussten Landarbeiter sich verpflichten, die Toilette des Gutsbesitzers zu benutzen. An den Landstraßen standen Töpfe. Sie wurden regelmäßig geleert. Fäkalien waren ein Handelsgut, man konnte sie portionsweise auf dem Markt kaufen. Unternehmer zahlten viel Geld, um die Exkremente ganzer Städte einzusammeln und an die Bauern zu verkaufen. Man wußte dort, weil jede Pflanze Humus verbraucht, muss er vor allem in der Landwirtschaft immer wieder ersetzt werden.

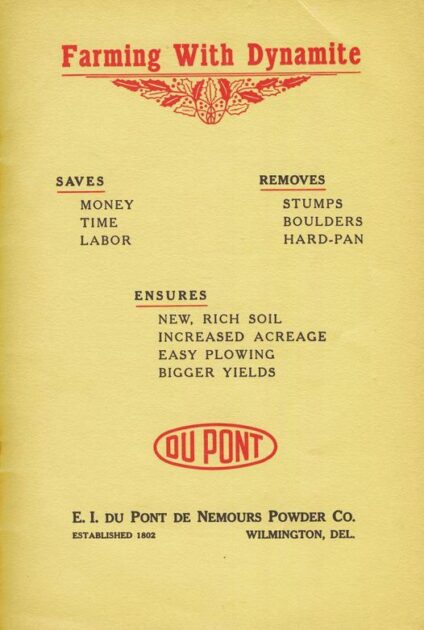

In den USA wußte man das vielleicht auch, aber es war einfacher, immer wieder neues Land unter den Pflug zu nehmen, d.h die Prärien nach und nach landwirtschaftlich zu nutzen. Bis es in den Dreißigerjahren zu verheerenden Dürren und Staubstürmen kam, wodurch die Böden Millionen Tonnen Humus verloren, die zuvor von den Wurzeln des Präriegrases vor Erosion bewahrt worden waren. Teile der fruchtbaren Great Plains in Kanada und den USA wurden zu einem „Dust Bowl“, einer Staubschüssel. Tausende von Farmer waren gezwungen, ihr Land aufzugeben. John Steinbeck hat diese Situation 1939 in seinem Roman „Früchte des Zorns“ geschildert.

Die amerikanischen Agrarexperten hatten jedoch schon Ende des 19. Jahrhunderts angefangen, sich über den Humusschwund Gedanken zu machen. 1909 bereiste der Leiter der Abteilung für Bodenbearbeitung im US-Landwirtschaftsministerium, Franklin H. King, mit einer Gruppe von Mitarbeitern China, Korea und Japan, um zu studieren, wie man in diesen Ländern damit umging. Sein begeisterter Bericht „4000 Jahre Landbau“ erschien 1911 (auf Deutsch zuletzt 1984).

Der Autor kommt darin zu der Überzeugung, dass die amerikanische Landwirtschaft unbedingt von der in China, Korea und Japan lernen muss. „In Amerika verbrennen wir ungeheure Mengen Stroh und Maisstrünke: weg damit! Kein Gedanke daran, dass damit wertvolle Pflanzennährstoffe in alle Winde zerstreut werden. Leichtsinnige Verschwendung bei uns, dagegen Fleiß und Bedächtigkeit, ja fast Ehrfurcht dort beim Sparen und Bewahren.“

Noch mehr galt das für den Umgang mit Fäkalien. Er wird nicht als Abfall begriffen und mühsam entsorgt, sondern auf Schiffen zusammen mit Schlamm auf Kanälen transportiert, an Land gelagert, dann in Gruben an den Äckern geschüttet, wobei man dazwischen Lagen mit geschnittenem Klee packt und „das Ganze immer wieder mit Kanalwasser ansättigt. Dies lässt man nun 20 oder 30 Tage fermentieren, dann wird das mit Schlamm vergorene Material über den Acker verteilt.“

Die US-Agrarwissenschaftler hielten die „landbaulichen Verfahren“ der Chinesen, Koreaner und Japaner, mit denen diese „jahrhundertelang, praktisch lückenlos alle Abfälle gesammelt und in bewundernswerter Art zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und Erzeugung von Nahrungsmitteln verwertet haben, für die bedeutendste Leistung der drei Kulturvölker.“

Wenn man sie studieren will, „muss man auf das achten, was uns die Hauptsache zu sein scheint, dass nämlich unter den Bauern, die die dortigen dichten Bevölkerungen jetzt ernähren und früher ernährt haben, richtiges, klares und hartes Denken Brauch ist.“

Zur Zeit des „Großen Sprungs nach vorne“ (1959-1961) gab es den Plan, auf einem Mu Land (667 Quadratmeter) 500 Kilo Getreide zu ernten, man brauchte daher eine Menge Dünger. Es gab dafür in der damaligen Zeit fast nur menschliche Exkremente. 2024 erntete man in China mit viel Kunstdünger auf einem Mu maximal 375,2 Kilo Sommergetreide, wie der Direktor der ländlichen Abteilung des Nationalen Statistikamtes Wang Guirong im Herbst des Jahres mitteilte.

Weil frische Exkremente kein Dünger sind, sondern Gift, das die Ernte zunichtemacht, beschloß man während der „Großen Sprungs“ auf den Sportplätzen tiefe, an Brunnenschächte erinnernde Gruben auszuheben und mit Exkrementen zu füllen, damit sie durch das Methan in der Erde fermentierten. Der 1952 in Peking geborene Schriftsteller Wang Xiaobo erinnert sich in seinem Bericht über „Das Goldene Zeitalter“ (2024): „Als wir klein waren, robbten wir vor bis zum Grubenrand und warfen brennende Streichhölzer hinein, fasziniert von der schwachen blauen Flamme, die dann an der Oberfläche züngelte. Nachts kniete ich andächtig am Grubenrand, um gebannt in die mysteriöse Flamme zu starren, vollkommen vergessend, dass sie das Produkt von Scheiße war.“

Der später als Soziologe tätige Xiaobo schreibt weiter: „Bedauerlicherweise brachte die sorgfältige Jauchegrubenanlage aber nichts, weil nach gelungener Fermentation niemand wußte, wie man das Zeug aus der Grube herausheben sollte, es war zu wässrig zum Schaufeln und zu zäh zum Schöpfen…Vor allem waren die Gruben verdammt tief. Wehe man rutschte ab und plumpste hinein; die Überlebenschancen tendierten gegen Null. Aus diesem Grund wurden die Gruben mitsamt dem wertvollen Dünger aufgegeben. Irgendwann wucherten sie zu und waren nicht mehr von der Umgebung zu unterscheiden, was sie zu gefährlichen Fallen machte.“ Einer von Xiaobos damaligen Mitschülern fiel tatsächlich aus Versehen hinein und erstickte.

Eine Kollegin von Xiaobo an der Peking-Universität, die er zitiert, erinnerte sich, dass in der Kaderschule noch ganze andere Scheißgeschichten aus der Zeit des „Großen Sprungs“ kursierten. Damals befanden einige der lokalen Kader, dass es zu lange dauerte, in den Grüben Dünger herzustellen: „Damit das mit der Fermentierung schneller ging, ließen sie in jeden Haushalt vor dem Essen erstmal einen Wok Scheiße aufkochen.“ Nachzulesen ist das in einer Abhandlung des Soziologen Prof. Shen Guanbao. Xiaobo fügte hinzu: „Die Geschichte von der gekochten Scheiße ist unabdingbar für die sorgfältige Aufarbeitung unserer verflossenen Jahre, denn sie bildet sozusagen den roten Faden dieser Jahre.“ Seine Übersetzerin Karin Betz erwähnt als eine ihrer Schwierigkeiten mit seinem Buch: In der chinesischen Alltagssprache gibt es mehr als 35 Worte für Scheiße.

Seit Deng Xiaopings Privatisierungsparole „Bereichert Euch!“ (1983) hat sich in China viel geändert, gerade auf dem Agrarsektor. Amerika lernte dabei nicht mehr von China, sondern umgekehrt. Erwähnt sei eine Nachricht auf „pflanzenforschung.de“ von 2010: „Aufgrund des übermäßigen Einsatzes von Stickstoffdünger werden Chinas landwirtschaftliche Flächen immer saurer und bringen immer weniger Ertrag. Laut Experten könnte das in Zukunft die Lebensmittelproduktion Chinas gefährden.“

Die Naturschutzorganisation Greenpeace ergänzte: „China hat seine Landwirtschaft mit großem Aufwand industrialisiert und mittlerweile einen Anteil von 34 Prozent am weltweiten Bedarf an Phosphor-Düngemittel. Die meisten werden im Land selber produziert.“ Und z.T. sogar exportiert.

Daneben wurde die Versorgung der Bevölkerung mit Fleisch, Schweinefleisch vor allem, durch Landkäufe im Ausland, u.a. in der Ukraine, verbessert: So erwarb China 100.000 Hektar Ackerland in der Schwarzerderegion, das auf drei Millionen Hektar vergrößert werden soll. Neben dem Futtermittelanbau sollen darauf vor allem Schweine für den chinesischen Markt gezüchtet werden. Die chinesische Agroholding China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (COFCO) ist einer der größten Arbeitgeber in der ukrainischen Landwirtschaft und einer der größten Investoren in deren landwirtschaftliche Infrastruktur (über 200 Milliarden Dollar seit 2008).

Die chinesische Landwirtschaft verbraucht heute rund 40 Millionen Tonnen Kunstdünger jährlich. In einer Wirtschaftsmeldung hieß es 2013: „Schlechte Nachrichten für die Kali+Salz AG. China steigt beim russischen Düngemittelriesen Uralkali ein und schürt damit neue Spekulationen über die Machtverteilung in der Branche. Da die Volksrepublik zu den größten Konsumenten von Kali-Düngern gehört, wird es aus Sicht von Experten wahrscheinlicher, dass Uralkali die Preise wie angekündigt drückt und dies durch größere Verkaufsmengen wettmacht – unter anderem in China.“

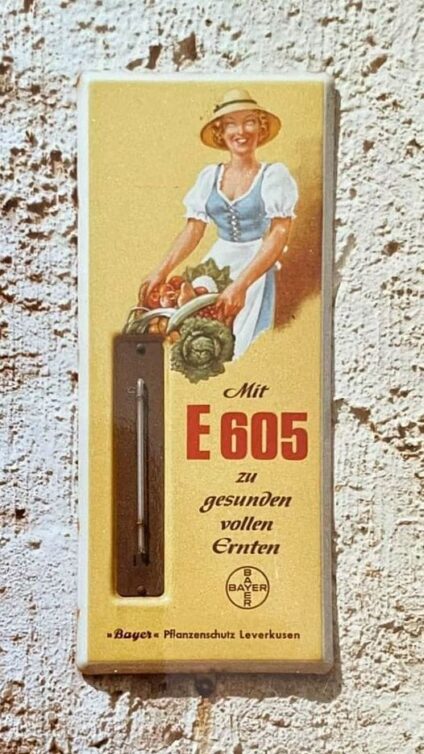

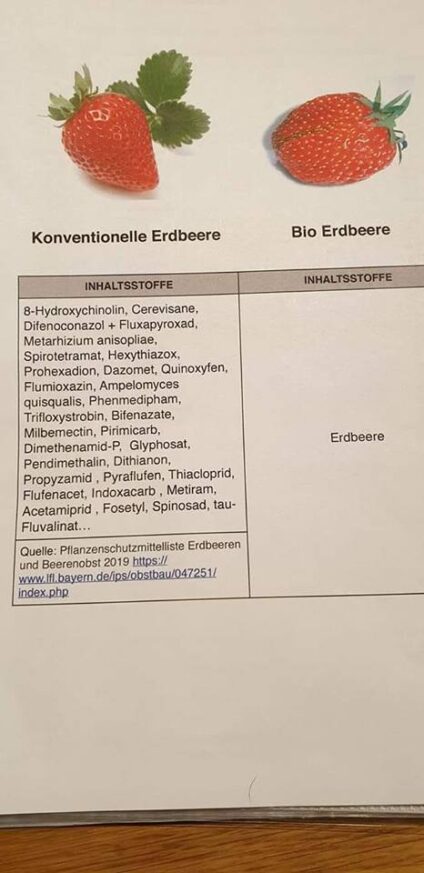

Damit dürfte die Scheiße von 1,42 Milliarden Chinesen wohl endgültig nur noch ein kostspielig zu entsorgender Abfall geworden sein – und ihr Land bald mit ähnlichen Humusverlusten wie in den USA vor hundert Jahren zu kämpfen haben. 2024 meldete u.a. „n-tv.de“: „In vielen Regionen Chinas senken sich die Böden – jedes Jahr um mehrere Millimeter.“ Der Deutschlandfunk berichtete bereits 2013, dass die Vergiftung der Böden in China zunehme: „Pestizide, Überdüngung, Industrieabwässer. Ein Großteil der Flächen, auf denen Nutzpflanzen angebaut werden, ist verseucht.“

.

.

Bakterien

Die Mikrobiologin Lynn Margulis kritisierte an ihren Kollegen: „Sie haben keine Ahnung von der Vielfalt des Lebens. Sie glauben, weil etwas in Escherichia coli ist, wissen sie etwas darüber.“ Wie z.B. der Biologiephilosoph Jacques Monod: „Was für E.coli wahr ist, muß auch für den Elefanten wahr sein“.

Die Bakterien entstanden vor etwa 3,5 Milliarden Jahre und sind mit Abstand die häufigsten Lebewesen, gefolgt von Einzellern (mit einem Zellkern), Pilzen, Pflanzen und Tieren. E.coli Bakterien siedeln gerne in unserem Darm. Man sagt, sie haben einst nur deswegen Vielzeller wie uns entwickelt, damit sie immer ein gutes Nährmedium haben. Und noch ich-kränkender: Sie sind es auch, die uns drängen, auf dieses oder jenes plötzlich einen wahren Heißhunger zu haben.

Kolibakterien können aber auch ohne uns leben – überall: in der Luft, im Wasser, in der Erde. Wir können dagegen nicht ohne sie leben. Sie sind für uns die wichtigsten Symbionten.

Escherichia coli wurde 1919 nach dem Wiener Bakteriologieprofessor Theodor Escherich benannt, der sich 1886 als Kinderarzt mit einer Forschungsarbeit über „Die Darmbakterien des Säuglings“ habilitierte. E.coli läßt sich im Labor leicht vermehren, was unter günstigen Bedingungen alle 20 Minuten durch Teilung geschieht. An der Universität Wisconsin gelang es vor einiger Zeit, das „Nummer-Eins-Labor-Arbeitspferd E.coli“ zu sequentieren. Nun weiß man: Sein „Chromosom“ ist 4,6 Mio Basenpaare lang und enthält 4288 „Gene“, aber davon sind 40% „komplette Rätsel“.

Berühmt wurde E.coli vor allem durch die Arbeiten des Genetikers Jacques Monod, der mit amerikanischem Geld in Paris ein ganzes Institut um E.coli gründete. Zusammen mit seinen Kollegen André Lwoff und Francois Jacob bekam er für seine Forschung 1965 den Nobelpreis. In den Siebzigerjahren kam es zwischen Jacob und Monod zum Streit: Ersterer wollte zukünftig weiße Mäuse erforschen, für ihn hatte E.coli nicht mehr genug Individualität, um sich weiter ernsthaft mit ihm zu beschäftigen.

In seinem Buch „Die Maus, die Fliege und der Mensch“ (1998) schrieb er: „Ich wollte eine Veränderung. Seit 15 Jahren ließ ich nun schon ausgesuchte Bakterienpaare im Takt kopulieren. Ich hatte nichts dagegen, eine Art Guru der Sexualität zu werden, aber nicht der Bakteriensexualität. Auch wollte ich etwas Sichtbares, mit Hormonen, Leidenschaften, mit einer Seele. Ich wollte Tiere, denen man ins Auge blicken, die man individuell erkennen, ja benennen konnte. Und die fähig waren, einem auch selbst in die Augen zu blicken.“

Ein Bakterium „träumt“ bloß davon, da war sich Francois Jacob sicher, „zwei zu werden“. Wobei seine Sexualität, anders als bei uns, mit der Vermehrung nichts zu tun hat, sie vermehren sich ungeschlechtlich. Ihre Sexualität besteht aus Berührungen, bei der Gen-Geschenke übergeben werden. Dies geschieht durch direkten Körperkontakt oder mittels Proteinfäden, so genannten Sexual-Pili, die aus der Distanz von einem Bakterium zum anderen hinüberwachsen. Die Fortpflanzung geschieht dagegen durch Teilung, wobei sich die Chromosomen sowie auch die im Zellplasma integrierten Organellen ebenfalls teilen. Auf diese Weise ist E.coli quasi unsterblich. Und weil alle Bakterien miteinander Gene austauschen können, gibt es nicht etwa eine Million Arten oder mehr, sondern eigentlich nur eine.

Jacobs Kollege am Collège de France Michel Foucault fragte sich: „So lange man es zu tun hat mit einem, relativ gesehen, so einfachen Organismus wie einem Bakterium, kann man dann wirklich von einem Individuum sprechen?“ Präziser gefragt: „Kann man sagen, dass es einen Anfang hat, da es schließlich nur die Hälfte einer früheren Zelle ist, die ihrerseits die Hälfte einer anderen Zelle war und so weiter bis in die fernste Vergangenheit des ältesten Bakteriums der Welt?“ Oder – in die andere Zeitrichtung gefragt: „Kann man sagen, dass es stirbt, wenn es sich teilt, zwei Bakterien Platz macht, die unabhängig bestrebt sind, sich alsbald ihrerseits zu teilen?“

Das Sterben, der Bruch im Gedächtnis, tritt erst mit der Verbindung von Sexualität und Fortpflanzung ein. Ich erinnere nur an den Seufzer des Dichters Peter Rühmkorf: „Ach könnte man doch angelesene Eigenschaften vererben!“

Einer von Foucaults Lieblingsbegriffen war der „Würfelwurf“, er fand ihn in Francois Jacobs „biologischer Geschichtsschreibung“, die „uns zeigt, wie und warum man das Leben, die Zeit, das Individuum, den Zufall ganz anders denken muß“ – und zwar von „hier aus: in unseren Zellen“.

Man schätzt, dass in und auf uns zehn Mal mal so viele Bakterien leben wie wir Körperzellen haben, sie wiegen insgesamt 2 Kilo. Aber diese Schätzungen haben etwas Absurdes, denn mit einem einzigen Gramm unserer Scheiße scheiden wir bereits 100 Milliarden Individuen aus. Wobei E.coli es mit seiner extremen Säureresistenz nahezu problemlos schafft, durch Mund und Magen wieder zurück in unseren Dickdarm zu gelangen.

Andere Säugetiere, vor allem Wiederkäuer wie die Kuh, sind in ihrem Pansen bakteriell noch viel üppiger ausgestattet als wir, weswegen die Mikrobiologin Lynn Margulis sagen kann: „Der Pansen – das ist die Kuh“. Noch reichhaltiger und komplizierter sind die Bakteriensymbiosen im Verdauungsapparat von Termiten, die von extrem nährstoffarmem Holz leben. Ähnliches gilt für Koalabären und Biber: Sie sterben, wenn sie zu wenige Darmbakterien der Mutter mit ihrem Kot aufgenommen haben. Wenn Menschenkinder durch einen Kaiserschnitt auf die Welt kommen, fehlen ihnen ebenfalls lebenswichtige Bakterien, die ihnen ihre Mutter sonst im Geburtskanal mitgegeben hätte. In einer New Yorker Klinik wickelt man deswegen nun per Kaiserschnitt geborene Säuglinge in Tücher, die mit der Scheidenflüssigkeit ihrer Mutter getränkt werden.

Kürzlich entdeckten US-Forscher unerwarteterweise mehrere Raupenarten, die gar keine Bakterien in ihren Verdauungsorganen haben. Umgekehrt erforscht die Meeresbiologin Nicole Dubilier, Leiterin der Abteilung Symbiose im Bremer Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie, einen Meereswurm ohne Verdauungsorgane, der sich mit Hilfe von fünf Bakterienarten ernährt. Der Wurm führt ihnen mit dem Meereswasser nur Schwefelwasserstoff zu, das sie durch Sulfidoxidation in Energie umwandeln. Für den Biologen Bernhard Kegel sind die Bakterien „Die Herrscher der Welt“, wie er 2015 sein Buch über sie nannte. Da sie in und an fast allen Lebewesen sind, gibt es für ihn „kein Einzelwesen“. Die Idee einer essenziellen Identität sei rein fiktiv.

.

.

Bärtierchen

Bisher sind 1300 Arten bekannt. Im Amsterdamer „Micropia Museum“ steht gleich im Eingang ein Bärtierchen, so groß wie ein Braunbär und auch so braun. Die 2014 eröffnete Einrichtung ist das erste und einzige Mikroorganismen gewidmete Museum – mit 25 Mitarbeitern in weißen Kitteln, die sich mit den Tierpflegern im Zoo nebenan vergleichen. Ihre Tiere kann man allerdings nur unter dem Mikroskop sehen.

Das Museum befindet sich nicht zufällig in Amsterdam: Dort lebte der Glasschleifer Antoni van Leeuwenhoek (1632 –1723), der nicht nur das Mikroskop erfand, sondern auch derart fasziniert war von dem, was ihm dieses zu sehen ermöglichte: „Animalcules“ (kleine Tierchen), u.a. Bakterien und menschliche Spermatozoen, dass er eine Reihe von Entdeckungen damit machte. Ihm ist der erste Saal im Museum gewidmet.

Die Bärtierchen nennt man auch Wasserbären. Sie sind weniger als einen Millimeter groß und haben acht Beine mit einziehbaren Klauen am Ende, die sich bei einigen Arten zu Haftscheiben umwandelten. Andere Arten können ihre Stummelbeine teleskopartig ineinanderschieben, ebenso ihre „Mundkegel“. Zum Fressen pressen sie diesen laut Wikipedia gegen die betroffene Pflanzenzelle oder die Haut ihrer Beute. Durch Vorschieben der nadelscharfen Stilette werden diese dann angestochen und der Zell- oder Körperinhalt ausgesaugt. Am Liebsten fressen sie Algen, einige Arten aber auch andere Mikroorganismen, u.a. andere Bärtierchenarten.„baertierchen.de“ erwähnt eine Art, die parasitär auf den Mundtentakeln von Seegurken lebt.

Es gibt Bärtierchen in vielen Farben, ihr Blut ist farblos. Etliche Bärtierchen verfügen über punktförmige, rot oder schwarz gefärbte Augen. Sie leben überall auf der Welt, auch in der Antarktis, auf Gletschern, im Süßwasser, im Meer und an Land. Dort am Häufigsten im Moos, wo etwa 200 Individuen auf einen Quadratzentimeter vorkommen können. „Oft finden sich unterschiedliche Arten in den verschiedenen Zonen des Mooses,“ heißt es auf Wikipedia.

Bei Trockenheit fallen Bärtierchen in einen todesnahen Zustand („Tönnchen“ genannt), in dem sich keine Stoffwechselaktivität mehr nachweisen lässt. Wenn es nass wird, wachen sie wieder auf. „Besonders in Süßwasser lebende Arten, aber auch solche, die Moose oder Laubstreu besiedeln“, sind Wikipedia zufolge „in der Lage, als Zysten bezeichnete Resistenzstadien zu bilden. Dazu ziehen sich die Tiere auf 20 bis 50 Prozent ihrer ehemaligen Körpergröße zusammen, reduzieren ihren Stoffwechsel und bauen teilweise auch ihre inneren Organe ab. Dieser Vorgang wird von bis zu drei unvollständigen, unmittelbar aufeinanderfolgenden Häutungen begleitet, an deren Ende das Tier von einer mehrwandigen Umhüllung aus nicht-zelligen Hautschichten umgeben ist.“ Auf diese Weise können die Tiere über ein Jahr überleben. Sobald sich die Umweltbedingungen geändert haben, befreien sie sich innerhalb von 6 bis 48 Stunden wieder aus ihrer Umhüllung. Diese Zysten sind jedoch weniger widerstandsfähig als die Tönnchen.

Bärtierchen vermehren sich sexuell, die Weibchen können aber auch ohne Befruchtung Eier entwickeln und es gibt Zwitter unter ihnen. Ihre Populationen verbreiten sich vor allem durch Wind, Wasser oder Tiere. „Zur aktiven Fortbewegung benötigen alle Arten einen dünnen umgebenden Wasserfilm. Sie nutzen dann die Beine der ersten drei Rumpfsegmente, die im Gegensatz zu den verwandten Stummelfüßern nicht nur paarweise, sondern auch einzeln bewegt werden können, um etwa über Sandkörner zu krabbeln oder in Mooskissen herumzuklettern.“

Jungtierchen reagieren auf Lichteinstrahlung mit schnelleren Bewegungen und spontanen Richtungsänderungen. Die Wikipediaautoren vermuten: „Da Lichteinstrahlung oft mit Wärmestrahlung und nachfolgender Wasserverdunstung verbunden ist, hängt dieses Verhalten vielleicht mit der für Jungtiere bedrohlicheren Austrocknungsgefahr zusammen.“ Der Psychoanalytiker Sandor Ferenczi meinte, dass wir uns vielleicht ins mütterliche Fruchtwasser zurückwünschen, aber eine noch viel ältere Austrocknungs-Katastrophen befürchten, weswegen nicht das Meer die Mutter symbolisiert, sondern umgekehrt die Mutter das Meer.

Die Zahl der Gewebezellen der Bärtierchen ist genetisch festgelegt. Ihr Größenwachstum kann daher, folgt man Wikipedia „nicht durch eine Vermehrung der Zellenanzahl, sondern nur durch ein Wachstum der individuellen Zellen selbst stattfinden. Wird (durch experimentellen Eingriff) nach der ersten Zellteilung eine der beiden Tochterzellen abgetötet, entwickelt sich dennoch ein anatomisch vollständiges und lebensfähiges Tier, das dann nur halb so viele Zellen enthält wie normal.“ Einige Körperteile, wie Hinterdarmauskleidung, Beinklauen und Mundwerkzeuge („Stilette“) werden „regelmäßig gehäutet“. Die Stilette können vorgestreckt oder eingezogen werden.

Bärtierchen haben keine Atmungsorgane, der Gasaustausch findet durch Diffusion über die Haut statt, die dazu nass sein muss. Im Mitteldarm findet sich eine reiche Bakterienflora, also eine Natur in der Natur. Unverdauliche Reste und Schadstoffe werden von der oberen Hautschicht in das darüberliegende Außenskelett eingebaut „und bei der nächsten Häutung zusammen mit dieser abgestoßen.“

2020 schrieb „Die Welt“: „Extreme Kälte, radioaktive Strahlung, Sauerstoffmangel und sogar das Vakuum des Weltalls – all das kann Bärtierchen nichts anhaben. Doch Forscher entdeckten eine Schwäche bei den Winzlingen, die ihnen sogar das Leben kosten kann“: Zwar halten sie kurzzeitig eine Temperatur von 151 Grad Celsius aus, aber nicht auf Dauer. So stellte eine Studie fest, dass die Bärtierchen der Art Acutuncus antarcticus durch den Klimawandel sogar vom Aussterben bedroht werden könnten.

Der „Tagesspiegel“ berichtete 2025, dass eine im Nationalpark Schwarzwald auf Flechten entdeckte Bärtierchenart nach dem Ministerpräsidenten des Bundeslandes benamt wurde. Sie heißt jetzt Ramazzottius kretschmanni.

Auf „baertierchen.de“ heißt es, dass vom Quedlinburger Pastor Ephraim Goeze 1773 „die erste publizierte Abbildung stammt“. Der Schriftsteller Jan Wilm schreibt in seinem Buch „Bärtierchen“ (2025), dass der Danziger Pastor Conrad Eichhorn den kleinen Wasserbären taufte. „Das Bärtierchen beobachtete er durch sein ‚Vergrösserungs-Glaß‘ und fertigte eine der ersten Illustrationen eines kleinen Wasserbären an.“ Seine Forschung publizierte er 1775 in dem Buch „Beyträge zur Naturgeschichte der kleinsten Wasserthiere, die mit blossem Auge nicht können gesehen werden und die sich in den Gewässern in und um Danzig befinden.“

.

.

Kleine Tierchen

Kürzlich besuchten wir das „Micropia Museum“ in Amsterdam. Es ist das einzige auf der Welt, das sich den Mikroben widmet. Man kann sie nur unter dem Mikroskop sehen. Da die amerikanische Mikrobiologin Lynn Margulis zu meinen Biologenvorbildern zählt, hat mich die „Unsichtbarkeit“ dieser Tierchen nicht abgeschreckt. Eher schon die Umwelt dieses Museums – Amsterdam, wo man nicht mal mehr ohne Smartphone auf eine öffentliche Toilette gehen oder mit der Straßenbahn fahren kann. Ich hoffe, dass sich dieser Elektronikwahn in einigen Jahren wieder legt. Schon dass die Menschen dort (wie auch hier) ständig mit einem Smartphone in der Hand oder vor der Nase rumlaufen, ist eine Beleidigung für jedes soziale Wesen.

Das „Micropia Museum“ ist nicht zufällig in Amsterdam situiert worden, denn dort lebte der Glasschleifer Antoni van Leeuwenhoek (1632 – 1723), der nicht nur das Mikroskop erfand, sondern auch fasziniert war von dem, was ihm seine Erfindung sichtbar machte: „Animalcules“ (kleine Tierchen). Das Deutsche Museum schreibt: „In seinem Zahnbelag fand Leeuwenhoek als erster Bakterien; er entdeckte den peripheren Blutkreislauf in den feinen Kapillaren und konnte damit die Verbindung des arteriellen mit dem venösen Blutkreislauf erklären; seine spektakulärste wissenschaftliche Tat aber war die Entdeckung der menschlichen Spermatozoen und der geschlechtlichen Fortpflanzung aller Lebewesen; akribisch beobachtete er, neben dem vieler anderer Tiere, das sexuelle Verhalten der Flöhe und die Entwicklungsschritte vom befruchteten Ei bis zum fertig entwickelten Floh. Dabei scheute er sich nicht, diese Forschungsobjekte in seiner Hosentasche mit sich herum zu tragen und mit dem eigenen Blut zu ernähren.“

Es verwundert deswegen nicht, dass gleich die erste Abteilung im Micropia Museum ihm gewidmet ist. Vor einiger Zeit fand in Schwerin eine große Ausstellung mit Bildern holländischer Maler aus dem 17. Jahrhundert, dem „Goldenen Zeitalter“ der Niederlande, statt. Ein Schwerpunkt bildeten dabei „Waldstilleben“ (auch Waldbodenstücke genannt), dessen Hauptvertreter Otto Marseus van Schrieck (1619 – 1678) war. Er malte Einblicke in Biotope mit wildwachsenden Pflanzen und kleinen Tieren wie Eidechsen, Fröschen und Insekten. Oft handelt es sich dabei laut Wikipedia um die Vegetation (und Fauna) eines Waldbodens oder eines Sumpfes. Die Tiere, die er malte und liebte, hielt er lebend in seinem Haus und Garten. In der Schweriner Ausstellung kam auch der Mikroskoperfinder Anti van Leeuwenhoek vor, der sich für noch kleinere Tierchen interessierte. Zudem wurde dort auch noch an die zuletzt in Westfriesland lebende Maria Sybilla Merian (1647 – 1717) erinnert.

Sie war eine Naturforscherin, Künstlerin und Geschäftsfrau, die mit ihrer Tochter in der holländischen Kolonie Surinam forschte und malte. Sie machte, wieder laut Wikipedia, zu den verschiedenen Entwicklungsstadien der Schmetterlinge und Falter detaillierte Aufzeichnungen und entwickelte einen neuen Bildtyp, das „Metamorphosenbild“, das diese auf ästhetische Weise illustrierte. Wegen ihrer genauen Beobachtungen und Darstellungen gilt sie als wichtige Wegbereiterin der modernen Insektenkunde. Ich meine zu wissen, dass sie sogar die Metamorphose der Schmetterlinge vom Ei über die Raupe und ihre Verpuppung bis zum fertigen Schmetterling entdeckt hat. Ab 1675 veröffentlichte sie zwei Bände mit dem Titel „Der Raupen wunderbare Verwandelung und sonderbare Blumennahrung“. Auch eine Entdeckung von ihr, dass Schmetterlinge und andere Insekten vom Nektar und Pollen der Blumenpflanzen leben.

Dass auch umgekehrt die Blumen von oder durch Insekten leben, also dass diese bei der Nahrungssuche die Blumen befruchten, fand dann der Spandauer Schulleiter Christian Konrad Sprengel (1750 – 1816) heraus. Er war weniger glücklich als die drei holländischen Forscher bzw. Maler: Sein Buch „Das entdeckte Geheimnis der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen“ wurde zum Einen von vielen Naturforschern abgelehnt – u.a. von Goethe, der ihm vorwarf, der Natur einen menschlichen Verstand zu unterlegen (erst Darwin rehabilitierte ihn und seine Entdeckung). Und zum Anderen kniete er sich buchstäblich derart in seine Blumen-Insekten-Beobachtung auf einer Wiese, dass er aus seiner Schulleiterstelle „wegen Pflichtvergessenheit entlassen“ wurde.

Das „Micropia Museum“ klärt begeistert darüber auf, dass Mikroben nicht nur Krankheitserreger sind, sondern für uns lebensnotwendig (wir haben 39 Billionen Bakterien, Viren und Pilze an und in unserem Körper und bloß 30 Billionen Körperzellen). Daneben hat uns auch die Pflanzenliebe der Amsterdamer begeistert: Überall an und vor den Häusern blühte es und es ging dort alles viel gemütlicher zu als in Berlin, was auch sehr schön war.

.

.

Regenwürmer

Seit langem wird – fast weltweit – der „Humusschwund“ beklagt, zum großen Teil dadurch hervorgerufen, dass mehr und mehr auf chemische Dünger statt auf biologische gesetzt wird, d.h. auf Exkremente und anderes organische Material. Um die Humusschicht zu erneuern, braucht es Mikroorganismen und Regenwürmer. Erstere galten lange Zeit vor allem als Krankheitserreger und letztere als Pflanzenschädlinge.

Ihre Umwertung verdankten sie u.a. dem Humusforscher Raoul Heinrich Francé und seinen „Untersuchungen zur Oekologie der bodenbewohnenden Mikroorganismen“ (1913) sowie zum „Leben im Ackerboden“ (1922), beide Bücher wurden 1981 neu herausgegeben. Als er 1943 in Budapest starb, führte seine Frau, die Biologin Annie Francé-Harrar, seine Forschung weiter. Neben einem „Handbuch des Bodenlebens“ veröffentlichte sie 1950 „Die letzte Chance – für eine Zukunft ohne Not“, beide Bücher wurden 2011 von der „Gesellschaft für Boden, Technik, Qualität“ (BTQ) neu herausgegeben. Das zweite kann man sich als „pdf“ im Internet herunterladen.

„Die letzte Chance“, damit meint die Autorin: Wenn wir nicht schleunigst den Wald retten und die Humusschicht auf unseren Böden verbessern, dann ist es um das Leben auf der Erde geschehen: „Wir, unsere ganze Generation, stehen vor einem Abgrund, denn Humus war und ist nicht nur der Urernährer der ganzen Welt, sondern auch der alles Irdische umfassende Lebensraum, auf den alles Lebende angewiesen ist.“ Um den Humus zu erhalten, müssen wir die Mikroorganismen im Boden, die ihn schaffen und von denen die Pflanzen abhängen, von denen wiederum wir abhängen, studieren und kennen, um sie bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen und nicht – wie jetzt noch – permanent zu behindern: „Seit Jahrhunderten haben wir unsere Böden kaputt gemacht.“

2025 erschien von Ottawa, Meckes, Straaß und Lieckfeld ein üppiger Bild-Text-Band mit dem Titel „Drecksarbeit – Der Mikrokosmos unter unseren Füßen“. Es führt das „Leben im Ackerboden“ von Raoul und Annie Francé anhand einzelner Arten vor: Springschwänze, Hornmilben, Bärtierchen, Asseln usw.. „Weltweit leben 1 000 000 000 mal mehr

Bakterien im Boden, als es Sterne im Weltall gibt,“ heißt es da. Mit ihnen „summiert sich das Gewicht der Lebewesen, die einen Hektar durchwurzelbaren Bodens bewohnen, auf 15 Tonnen.“

Mit den Regenwürmern hat sich bereits Charles Darwin beschäftigt, auch experimentell. Sein Buch „Die Bildung der Ackererde durch die Tätigkeit der Würmer“ wurde 2020 erneut veröffentlicht. Vor Darwin hatte sich bereits der französische Historiker Jules Michelet mit der Bedeutung der Kleinstlebewesen im Boden befasst und sie als „die unbemerkbaren Erbauer des Erdballs“ bezeichnet. Sein gleichnamiger Text erschien 1985 in der Zeitschrift „Tumult“.

Neuerdings hat der französische Philosoph Gaspard Koenig in seinem Roman „Humus“ die Geschichte zweier Agrarwissenschaftler erzählt, die sich als ausgebildete Regenwurmexperten je ein Start-Up ausgedacht haben: Der eine will einen vergifteten Acker, den er geerbt hat, mit Regenwürmern wieder fruchtbar machen, der andere Regenwürmer in Massen industriell in riesigen „Wurmkompostern“ züchten und verkaufen. Beide scheitern: Ersterer reduzierte daraufhin seine Ausgaben und lebte bescheiden vom Gemüseanbau in seinem Garten. Letzterer endete in einem betrügerischen „Greenwashing Projekt“. Beide geraten dann in bewaffnete Kämpfe der Organisation „Extinction Rebellion“, die ebenfalls scheitern.

In der Zeitschrift „Tierstudien“ zum Thema „Erdlinge“ (2025, Heft 27) findet sich ein „Plädoyer für das Leben mit Würmern“ von Filippo Bertoni, der darüber 2016 auch seine Dissertation an der Amsterdamer Universität schrieb: „Living with worms.pdf“. Dazu hat er sich auch mit der „Wurmkompostierung“ befasst. In seinem „Plädoyer“ schlägt er eine „Art von Zusammensein“ vor. Zudem erwähnt er eine Regenwurmforscherin, Ingrid M. Lubbers, mit der er zusammenarbeitete, die „in ihrer Arbeit zeigte, wie Regenwürmer zu Emissionen beitragen, indem sie die Zersetzung organischer Stoffe unterstützen, ein Phänomen, das sie als ‚Global Worming‘ bezeichnete.

Statt von „Zusammensein“ geht es in einer Buchreihe um „Verbunden sein“. Herausgegeben wird die Reihe vom amerikanischen Non-Profit-Verlag W_Orten & Meer – Verlag für verbindendes diskriminierungskritisches Handeln“. Der erste Band besteht aus einer Aufsatzsammlung zum Thema „erd verbunden sein“ (2024). Einer der Autorinnen ist Robin Wall Kimmerer, Gründerin des „Center for Native Peoples and the Environment“. Den 16 Autorinnen geht es um das große Ganze, bis zum Kosmos, aber ein Beitrag, von Marcia Bjornerud hat immerhin den Titel „Erdlinge werden“. Sie erzählt darin, wie sie als Geologie-Professorin in Wisconsin ihren Studenten auf Exkursionen, dahin, wo es keinen Handyempfang gibt, die Erde unter ihren Sneakers nahe bringt.

In Berlin tourte die Schauspielerin Barbara Geiger von der „Stiftung Fräulein Brehms Tierleben“ lange Zeit mit einem charmanten Regenwurm-Vortrag durch die Lande. Einmal auch auf einer taz-Konferenz.

Die Tierschützerin und Schimpansenforscherin Jane Goodall erzählte dem Neurologen Oliver Sacks, dass sie als kleines Kind die Regenwürmer mit ins Bett nahm. In Olivers Sacks posthum veröffentlichten Buch „Briefe“ (2025) heißt es: „Ich werde (wieder) Töpfe voller Erde, in der es von Regenwürmern wimmelt, in meine Küche bringen (ich tat es 2009, als ich über sie schreiben wollte). Darwin stellte fest, dass ihr ‚Lieblingsgemüse‘ Zwiebeln, Radieschen und Kohl war. Das ist auch das meine, was uns einmal mehr die Kontinuität des Lebens vor Augen führt!“

Auf „lokalkompass.de“ heißt es über den Regenwurm: „Er hat weder Beine noch Augen oder Ohren, dafür die Kraft von zehn Herzen und eine Muskelleistung, die ihn das 60-Fache seines Körpergewichts stemmen lässt. Die Rede ist vom Regenwurm. Damit zählt der Regenwurm zu den stärksten Tieren der Welt, wenn man seine Kraft in Relation zur Größe setzt

Allein in Deutschland kommen 46 verschiedene Regenwurmarten vor, weltweit sind es über 3000. Einer der bekanntesten Vertreter in unseren Gärten ist der Tauwurm alias Regenwurm, Lumbricus terrestris. Er wird bis zu 30 Zentimeter lang und kann einen Durchmesser von 15 Millimetern erreichen.“

Die Regenwürmer ernähren sich von verrotendem organischem Material und scheiden Humus aus. Jeder Kleingärtner richtet deswegen für sie einen Komposthaufen ein, denn was geerntet wurde, muß auch wieder dem Boden zugeführt werden – eben Humus. „In gesunden, humusreichen Böden können mehr als 600 Tiere pro Quadratmeter vorkommen. Sie bilden jährlich bis zu 80 Tonnen pro Hektar Krümel und Humus, die unverzichtbaren Ton-Humus-Komplexe. Die meisten Regenwürmer ziehen dazu meist nachts organisches Material in ihre Röhren, etwa Blätter oder Pflanzenreste. Die fressen sie und zersetzen sie so,“ heißt es auf „agrarheute.com“. Und ferner: „Seit 2005 ist der Regenwurm verstärkt in den Blickpunkt gerückt.“

Auch in den des Wissenschaftshistorikers Bruno Latour: In seinem „Kompositionistischen Manifest“ (2010) schreibt er: Spätestens seit „‚Kopenhagen‘, Klimaerwärmung, Genmais und Virenepidemien“ ist allen klar geworden: Die Experimente der „Naturalisten” sind längst den Laboratorien entwachsen und betreffen alle – jeden von uns, wir sind ‚Mitforscher‘, ob wir wollen oder nicht. Latours „politische Ökologie“ will das Gegenteil von einer „Öko-Politik“ sein. Dazu gehört für ihn die Einsicht: „Kritik, Natur, Fortschritt, das sind drei der Zutaten des Modernismus, die kompostiert werden müssen.” Der Biologe Jakob von Uexküll hat bereits 1909 versucht, das Weltbild der Regenwürmer zu umreißen (wie zuvor auch schon das von Zecken).

Die Darstellung ihres Geschlechtsverkehrs fällt sehr unterschiedlich aus. Auf „welt.de“ liest man: „Forscher fanden heraus, dass die Regenwürmer beim Sex nicht nur viel Zeit verbringen, sondern auch ihr Leben riskieren. Spät in der Nacht beginnen die Paarungen. Dabei pressen zwei Würmer den Körperabschnitt mit den Geschlechtsöffnungen gegenläufig aneinander. Spitze Borsten und zäher Schleim sorgen für eine feste Bindung, während das Sperma ausgetauscht wird. Zwischen 2,5 und 5,5 Stunden halten die Würmer engen körperlichen Kontakt. Oft genug dauert die Paarung bis in die Morgenstunden, was allerhand Gefahren mit sich bringt. Wenn sich etwa eine hungrige Amsel nähert, benötigen verpaarte Würmer für den Rückzug viel länger als einzelne. Auch verletzen sich die Würmer an den Borsten des Partners. Schließlich wird oft einer von beiden ganz aus seinem Loch gezogen und riskiert, auszutrocknen oder gefressen zu werden.“

Auf Wikipedia schreiben die Autoren, wahrscheinlich Biologiestudenten: „Regenwürmer besitzen als Zwitter sowohl weibliche als auch männliche Geschlechtsorgane und diese zudem jeweils beidseitig. Sie beginnen mit zwei Paar Hoden jeweils vorn im Coelom der Segmente 10 und 11, angeheftet an deren vordere Scheidewände. Die Hoden sind bei einigen Gattungen in eine Samenkapsel eingeschlossen, bei anderen frei. Die reifen Spermien werden in einem Vorratsbehälter gesammelt, der sich als Ausstülpung des hinteren Dissepiments in das folgende Segment erstreckt. Die Spermien werden von paarigen Spermienleitern, jeweils mit einem Wimperntrichter (einer Öffnung mit einem Saum von Zilien, die in Richtung des Inneren schlagen) aufgefangen, diese vereinigen sich beiderseits und münden meist in zwei erkennbaren Öffnungen (männliche Poren) nach außen. Die männlichen Genitalporen liegen meist im 13. oder 15. Segment. Im Segment 13 liegen entsprechend die weiblichen Organe (Eierstöcke). Die Eier werden von Eileitern, ebenfalls mit trichterförmiger Öffnung ins Coelom des Segments zu porenförmigen Öffnungen im folgenden 14. Segment geleitet. Bei der Paarung werden die Spermien des jeweiligen Partners zunächst in Samentaschen aufgenommen, deren Anzahl gattungsspezifisch verschieden ist. Die Befruchtung erfolgt im durch das Clitellum gebildeten Kokon.“

.

.

Regenwürmer (2)

Der „gemeine Regenwurm“ (Lumbricus terrestris) galt lange Zeit als Schädling: Man nahm an, dass er die Wurzeln der Pflanzen fraß. Heute weiß man, dass er im Gegenteil die fruchtbare, oberste Erdschicht produziert, indem er verrottende Pflanzenteile verdaut und als „Humus“ ausscheidet. „Es sind große, kraftvolle Würmer, die für ihre Aufgabe, die Bearbeitung des Bodens, gut gerüstet sind,“ schreibt die US-Autorin Amy Stewart in „Der Regenwurm ist immer der Gärtner“ (2015). Sie haben ein bis fünf paar Herzen und schlafen nie, kennen höchstens „inaktive Phasen,“ wie der US-Regenwurmforscher Sam James herausfand, der ihr Paarungsverhalten studierte: „Der Wurm wählt einen Sexualpartner vor allem nach dem Gesichtspunkt der Länge aus. Würmer sind Hermaphroditen, sie müssen ihre Körper so aneinanderlegen, dass die männlichen Organe des einen, es sind nicht mehr als winzige Poren um das 12. Segment herum, sich an den weiblichen des anderen orientieren.“ Um miteinander verhaftet zu bleiben, sondern sie eine klebrige Flüssigkeit ab. „Ihre sexuelle Leidenschaft ist stark genug, um für eine gewisse Zeit die Furcht vor dem Licht zu überwinden,“ schrieb Charles Darwin, der das für ein Zeichen ihrer Intelligenz hielt – in seinem letzten Werk „Die Bildung der Ackererde durch die Thätigkeit der Würmer“ (1881). In einem anderen englischen Lehrbuch über Regenwürmer behauptet der Autor, dass sie sich gerne streicheln lassen. Ei und Sperma der Würmer werden in einer „drüsigen Hautverdickung“ abgelegt, die hernach vom Wurm verlassen und zu einem Kokon wird. Erst wenn die Umweltbedingungen für sie günstig sind, befruchten Ei und Sperma sich. Zu den „Lieblingsexperimenten der Wurmforscher“ gehört laut Amy Stewart das Halbieren, wobei sich nur aus einem Ende, meist das mit dem Kopf, ein neuer Wurm entwickelt. Die US-Autorin hat ausgerechnet, dass in ihrem Garten „pro Acre“ (4050 Quadratmeter) 5,2 Millionen Regenwürmer leben. Jeder produziert etwa 30 Gramm Kot (Humus) im Jahr, zusammen 150 Tonnen.

Es gibt etwa 3500 Regenwurmarten, die vielversprechensten werden gezüchtet, exportiert und z.B. an Angler, Kläranlagenbetreiber, Reptilien- und Amphibienhalter verkauft. In Minnesota haben Angler anscheinend mit „europäischen Regenwürmern“ gefischt, von denen sie anschließend ein paar Exemplare wegwarfen. Diese vermehrten sich – und das so sehr, dass sie die Laubwälder von Minnesota veränderten. Dort gab es bis dahin keine Regenwürmer, so dass sich große Schichten von Laub auf der Erde bildeten, davon lebte eine Vielzahl kleiner Bodenorganismen, aber auch Pflanzensamen und Baumschösslinge gediehen darin. Die europäischen Regenwürmer fraßen alles Laub weg – mit der Folge, dass dort bis zu 80% der Blumen und Pflanzen sowie auch einige Bodenbrüter und Spitzmäuse verschwanden. Die Forstwissenschaftler können nichts dagegen tun, eine meinte: „Die Würmer sind buchstäblich die Ingenieure des Ökosystems.“

Etwa 50 Regenwurmarten wurden nach dem schwedischen Erstbeschreiber Gustaf Eisen benannt, zudem bekam die Gattung „Lumbricus“, zu der unser „europäischer Regenwurm“ gehört, den Namen „Eisenia“. Der schwedische Schwebfliegenforscher und Schriftsteller Fredrik Sjöberg hat ihm ein Buch gewidmet: „Der Rosinenkönig“ (2011). Obwohl Sjöberg oft zum Angeln ging und gärtnerte (wobei er der „modernen Kompostierung“ mit Kompostwürmern als „Weltanschauung“ ablehnend gegenüberstand), ist seine „Beziehung zur Biologie der Regenwürmer eher reserviert“. Gustaf Eisen war jedoch nicht nur ein Regenwurmtaxonom, sondern auch Rosinenveredler, Feigenzüchter und Glasperlenforscher. Vor allem gelang es ihm, die größten Bäume der Welt vor dem Gefälltwerden zu retten, indem er die Gründung des Sequoia National Parks in der kalifornischen Sierra Nevada betrieb. Am Fuße des dortigen „Mount Eisen“ wurde er auch begraben – von der Botanikerin Alice Eastwood, mit der Eisen ein Verhältnis hatte, wie Sjöberg vermutet, weil er 1904 einen Regenwurm nach ihr benannte: „Mesenchytraeus eastwoodi“.

Bereits als Zoologiestudent in Uppsala hatte Eisen sich auf Regenwürmer (sein Freund auf Tausendfüßer) spezialisiert. Nachts ging er mit einer Laterne über Friedhöfe und sammelte Würmer. 1871 veröffentlichte er seine erste größere Arbeit über sie: „Beiträge zur Oligoccetfauna Skandinaviens“. Die Schrift schickte er u.a. Charles Darwin, der sich bedankte und nebenbei bemerkte, auch er beschäftige sich „ein wenig mit Regenwürmern“. Das war untertrieben oder erst die Lektüre der Schrift von Eisen regte ihn dann derart an, dass er jede Menge Regenwurm-Experimente im Garten seines Hauses in „Down“ anstellte: wie sie beispielsweise verschiedene Blätter und Papier in ihr Loch ziehen. Um ihr Gehör zu testen, mußte seine Familie mit ihren jeweiligen Musikinstrumenten den Regenwürmern etwas vorspielen. Im Ergebnis kam heraus: „Die Würmer haben kein Gehör“. In dem Kapitel „Die Intelligenz der Regenwürmer“ übermüdet Darwins Beweiseifer den Leser etwas, zumal sein Stil umständlich ist, der russische Dichter Ossip Mandelstam meinte: „Es ist unmöglich, der Darwinschen Gutmütigkeit zu widerstehen…Doch ist denn die Gutmütigkeit eine Methode schöpferischer Erkenntnis und ein würdiges Verfahren der Wahrnehmung des Lebens?“.

Darwins Gründlichkeit war u.a. gegen einen „Mister Fish“ gerichtet, der zwei Jahre zuvor seiner Behauptung über den „Anteil, den die Regenwürmer an der Bildung jener Schicht an Ackererde gehabt haben, welche die ganze Oberfläche der Erde in jedem mäßig feuchten Lande bedeckt“, widersprochen hatte – „und zwar bloß wegen ihrer vermeintlichen Unfähigkeit eine derartig große Arbeit zu verrichten. Wir haben hier wieder ein Beispiel an jener Unfähigkeit, die Wirkung einer beständig wiederkehrenden Ursache zu summieren,“ heißt es gleich in der Einleitung zu seinem Regenwurm-Buch. Bei dem schon mit seiner 1859 veröffentlichten Evolutionstheorie berühmt gewordenen Biologen wunderten sich damals seine englischen Kollegen, warum er sich auf seine letzten Tage ausgerechnet mit Regenwürmern beschäftigte. Es ging ihm darum, „endlich wieder Feldbiologe“ zu sein, vermutet der Feldbiologe Sjöberg: Es passe zu dem greisen Forscher, dass „er wie ein alter Guru auf den Kieswegen spaziert und über Unerhebliches nachgrübelt.“

Währenddessen machte sich der damals 25jährige Gustaf Eisen auf nach Amerika, wo der Gründer des „Harvard Museum of Comparative Zoology“, Louis Agassiz, ihm eine Expedition an die kalifornische Küste finanzierte: Er sollte dort Seegurken sammeln, nebenbei betrieb er seine Regenwurmforschung weiter. Irgendwann wechselte er jedoch den Gegenstand seines Interesses – und kam nicht wieder auf die Würmer zurück.

.

.

Regenwürmer, die an Dein Fenster klopfen, die sagen Dir…

Bayrische Biologen meinen, der Regenwurm sei gut gegen Hochwasser, weil er die Deiche wasserdurchlässiger macht; während US-Klimaforscher behaupten, dass seine Wühltätigkeit Treibhausgase im Boden freisetzt. Wiener Pedologen gehen davon aus, dass Regenwürmer den Pflanzen helfen, sich gegen die sich ausbreitenden Spanischen Wegschnecken zu schützen; und chinesische Forstangestellte entdeckten in der Provinz Yunnan Regenwürmer, die einen halben Meter lang werden. Umgekehrt fand man im Nationalpark Great Smoky Mountain zwei eingewanderte chinesische Regenwurmarten: Amynthas agrestis und Amynthas cortisis. Diese sind nun dabei, die Bodenbeschaffenheit und in der Folge die Zusammensetzung der Vegetation nachhaltig zu verändern, was von einigen Wurmpezialisten derzeit genauer erforscht wird.

Mit der Öko-Bewegung wird daneben auch das Geschäft mit Regenwürmern immer lohnender: Die Süddeutsche Zeitung porträtierte gerade die Firma „Superwurm“ des Ehepaars Langhoff in Düren, das Lebendwürmer – 10 Tonnen im Jahr – über das Internet verkauft – an Angler und Gartenbesitzer.

In diversen Internetforen wird währenddessen immer noch der alten „Jugend-forscht“-Frage nachgegangen, ob aus einem halbierten Regenwurm zwei ganze werden können.

FAZ 2005: Am Angelhaken aufgespießte Würmer empfinden nach einer norwegischen Studie ebensowenig Schmerz wie Hummer oder Krebse, die in kochendes Wasser geworfen werden. „Der gewöhnliche Wurm hat ein sehr simples Nervensystem. Man kann ihn in zwei Hälften schneiden, und er macht trotzdem so weiter wie vorher“, sagte Professorin Wenche Farstad, welche die Untersuchung für die norwegische Regierung leitete.

Vermutlich krümmten sich Würmer am Haken nur aus Instinkt. „Sie fühlen vielleicht etwas, aber es ist kein Schmerz und beeinträchtigt ihr Wohlbefinden nicht.“ Die norwegische Regierung hatte die Studie kurz vor der Neugestaltung des norwegischen Tierschutzrechts in Auftrag gegeben. Hätte sie ein Schmerzempfinden von Würmern ergeben, wäre der Einsatz von Lebendködern vermutlich verboten worden.

Die meisten wirbellosen Tiere nähmen anders als Säugetiere keinen Schmerz wahr, sagte Professorin Farstad. Ihr Hirn sei schlicht nicht groß genug, die Signale zu interpretieren. Dies gelte auch für Hummer oder Krebse, die zur Zubereitung in kochend heißes Wasser geworfen werden. Die großhirnfixierte Farstad hat Unrecht: Tierschutz-Organisationen bezeichnen das Zubereiten von Krebsen – z.B. auf dem „weltgrößten Hummerfest“ in Maine – als barbarisch: die Tiere werden lebend in riesige Töpfe mit kochendem Wasser geworfen. Das rohe Massenvergnügen in der „Hummerhauptstadt“ wurde vom Schriftsteller David Foster Wallace kritisiert – und das ausgerechnet in einer amerikanischen Gourmet-Zeitschrift. Auf Deutsch erschien sein Essay 2009 mit dem Titel „Am Beispiel des Hummers“. Argumentationshilfe lieferten ihm u.a. US-Krebsforscher, die feststellten, dass Hummer „Nozizeptoren“ besitzen und demzufolge auch Schmerzen empfinden. Die deutschen Tierschützer fordern eine Gesetzesänderung: „Die derzeit gültige Verordnung über das Töten von Hummern stammt aus dem Jahr 1936, als über die Leidensfähigkeit der Krustentiere noch wenig bekannt war.“

.

.

Leo Tolstoi schrieb 1897 in sein Tagebuch: „Die Krebse haben es gern, dass man sie lebend kocht. Das ist beileibe kein Scherz. Wie oft hört man das. Der Mensch hat die Eigenheit, Leiden, die er nicht sehen will, nicht zu sehen.“ Das gilt auch für die Leiden der Regenwürmer.

.

.

Mistkäfer

Der englische Biologe J.B.S. Haldane wurde einmal in einer Gesellschaft von Theologen gefragt, was er bei seiner Erforschung der Schöpfung über den Schöpfer erfahren habe: „Er hatte offenbar eine außerordentliche Zuneigung zu Käfern,“ meinte er. Denn es gibt nur eine Art „homo sapiens“ aber 400.000 Käferarten auf der Erde. Davon sind rund 150 Mistkäfer, 59 leben in Europa, d.h. in Wäldern, Feldern und Steppen, sie sind tag- und nachtaktiv und können fliegen, sind dabei allerdings „eher schwerfällig unterwegs,“ wie „tierchenwelt.de“ über diese schwarzblauen „Dickerchen“ urteilt. Schwerfällig heißt auch, dass sie schlecht steuern können und deswegen oft irgendwo gegenfliegen. Ist es ein Stacheldraht, spießen sie sich daran im Sommer reihenweise auf, bei anderen Gegenständen fallen sie bloß zur Erde, berappeln sich nach einiger Zeit und fliegen erneut los.

„Das Besondere an diesem Käfer ist die Kraft, mit der er das Ziel anfliegt, vorwärtsgetrieben wird, wie ein Torpedo. Der Antrieb dieser Kraft ist am Körper selbst nicht zu finden, im koordinierenden System der Nerven vielleicht, in der Ausscheidung von Wärmetropfen in den Gelenken. Der Käfer hebt sich vom Boden, scheint‘s – schwerfällig und ungeschickt und beinahe, würde man sagen, mit einigem Widerwillen. Und dann setzt die Triebkraft ein. Der Käfer kommt in Fahrt.“ Aber früher oder später: „Stoß gegen den Widerstand – und dann der Sturz. Einmal am Boden, ist alle Kraft gewichen. Ich habe oft den Käfer dann in der Hand gehalten. Er bewegte sich in einem engen Kreis und war noch nicht fähig, ein Ziel anzunehmen. Er war stark angeschlagen. Dazu kam die Panik, dass alles noch einmal begonnen werden muß und daß es weitergeht.“ Dies schrieb der revolutionäre Schriftsteller Franz Jung in seiner Autobiographie „Der Torpedokäfer“ (1972) hieß, denn: „Ich habe den Flug unzählige Male in mir selbst erlebt, bei Tag und bei Nacht. Das Ende ist immer das gleiche gewesen: Anprall, Sturz, Kriechen am Boden.“ – Und dann ein neuer Anlauf. Das hat Franz Jung also mit dem Mistkäfer gemeinsam, aber auch mit Donald Duck: „Wahrer Donaldismus ist Scheitern, es wieder versuchen, nochmal versuchen, wieder scheitern, scheitern, scheitern und nochmal scheitern, doch niemals aufgeben.“

Der gemeine Mistkäfer sucht den Kot von Pflanzenfressern. Er fliegt meist abends in Kreisen um diese Tiere herum und wartet darauf, dass etwas für ihn abfällt, denn er und seine Brut leben davon. Auf einen Kuhfladden landen schon bald zig. Einige, um zu fressen, viele, um sich Vorräte zu sichern.

Die Wissenschaft nennt ihn Geotrupes stercorarius. Geotrupes heißt übersetzt „Erdbohrer“ und Stercorarius: „der, der ausmistet“. Das gilt für Männchen und Weibchen, die ein Leben lang, d.h. ein bis drei Jahre, zusammen bleiben und sich auch – für Insekten untypisch – gemeinsam um den Nachwuchs kümmern. Dazu legen sie in der Erde einen aus vielen Kammern bestehenden Bau an, in den sie Kotkugeln zur Versorgung der Larven mit Nahrung packen. Diese bleiben bis zur Verpuppung ein Jahr in dem mit Lehm verschlossenen Bau, der jedoch ein mit Stroh verstopftes und damit luftdurchlässiges „Fenster“ hat. „Die unterirdische Versorgung des Nachwuchses mit Dung hat einen äußerst positiven Nebeneffekt, denn die Erde wird mit Nährstoffen versorgt und dadurch wesentlich fruchtbarer,“ heißt es auf „biologie-schule.de“.

Wegen der Kotkugeln nennt man ihn und vor allem seinen ägyptischen Verwandten, den scarabaeus sacer, auch „Pillendreher“. Dieser war den Ägyptern heilig, seine Mistkugeln, mitunter so groß wie Äpfel, wurden als ein Abbild der Weltkugel angesehen, er selbst als Verkörperung der Gottheit Chepre mit Skulpturen geehrt und als Amulett getragen. Eine meiner Tanten brachte einmal von einer Ägyptenreise einen solchen Skarabäus mit, den sie an einer Kette am Hals trug. Ihm hatte man einen Edelstein auf den Rückenpanzer geklebt. Er lebte, sie fütterte ihn und setzte sie ihn Nachts in ein Terrarium.

Die Mistkäfer orientieren sich im Dunkeln auf ihren Wegen von der Brutkammer zur Nahrungsquelle nach dem Sternenlicht. Eine Studie über dieses Orientierungsverfahren wurde 2013 mit dem ironischen Anti-Nobelpreis“ ausgezeichnet. 2016 legte eine Veröffentlichung nahe, dass sich Mistkäfer einen Schnappschuss des Nachthimmels merken. Dies passiert laut Wikipedia während sie sich um die Hochachse drehend auf der Dungkugel tanzen. – Hört sich wie ausgedacht an! Der gemeine Mistkäfer ist auch ohne seinen berühmten ägyptischen Verwandten ein interessantes und lustiges Tier. Obwohl er im Mist wühlt, freut man sich im Frühjahr auf ihn, ähnlich wie auf den schon fast ausgestorbenen Maikäfer – und zertritt ihn nicht angeekelt. Dennoch ist die Mistkäferforschung nicht gerade üppig, meist wird in den großen Insekten-Überblicken bloß auf die Beiträge des südfranzösischen Insektenbeobachters Jean-Henri Fabre (1823 – 1915) verwiesen. Im ersten Band seiner zehnbändigen „Erinnerungen eines Insektenforschers“ (2010) heißt es: „Sucht man in der Literatur Einzelheiten über das Verhalten des Scarabaeus im Allgemeinen und des Pillendrehers im Besonderen, stellt man fest, daß die Wissenschaft nicht über die Erkenntnisse der Pharaonenzeit hinausgelangt ist.“

Fabre hat verschiedenen Mistkäferarten dann jedoch viel Zeit gewidmet. Über die kleinsten Pillendreher „Sisyphus schaefferi L.“ schreibt er: Nachdem das Paar sich ein gutes Stück aus dem Kuhfladen rausgesäbelt und es rund geknetet hat, spannt sich die „an ihrem größeren Wuchs erkennbare Mutter“ vorne ein und zieht die Kugel im Rückwärtsgehen, „während der Vater von hinten schiebt“. Weil sie die Kugel stur geradeaus rollen, stürzen sie oft mit ihr auf Hügeln oder Steinen ab, geben aber nicht auf. Alle Mistkäfer könnten Sisyphus heißen! Während die Mutter mit dem Graben der Kammern anfängt, jongliert er so lange mit der Kugel, „indem er sie zwischen seinen in die Luft gestreckten Hinterbeinen sehr schnell rotieren läßt.“ Damit bewacht er sie auch, denn immer wieder klauen sich die Mistkäfer gegenseitig ihre Dungkugeln, die sie nicht nur als Nahrung für ihren Nachwuchs, sondern auch für sich selbst brauchen. Aber den Mistkäfer „wirft ein Dungdiebstahl nicht um, er fliegt zum nächsten Haufen und beginnt von vorn,“ schreibt Fabre (in Band 6). Bei zwei Mistkäferarten aus Argentinien, die er geschickt bekam, wird die Dungkugel gegen das Austrocknen mit einer lehmigen Schicht umkleidet und birnenförmig geformt – mit einer Art Warze am dünnen Ende, in der das Ei untergebracht wird, am Ende der Warze bringen sie einen „Verschluss mit luftdurchlässigem Filzpfropfen“ an. Die einzelnen Arten haben als „Grabegeräte“ ganz unterschiedlich geformte Hörner auf der Stirn, und „alle benutzen einen Rechen: mit ihren gezähnten Vorderbeinen sammeln sie das Material.“ Fabre bewundert und beneidet ihre „Charakterfestigkeit“, die „beinahe an das Reich der Moral rührt“.

.

.

Tausendfüßer

Die Tausendfüßer gehören zum Stamm der Gliederfüßer (Arthropoda), und dort zum Unterstamm Tracheentiere. Sie sind meist wurmförmig, zwischen 2 und 28 Zentimeter lang und wegen ihrer vielen Beine manchmal ziemlich schnell. Die Tiere leben fast durchweg an Land – unter feuchten Steinen, Blättern, Baumrinden, in Kellern usw.. Sie besitzen stets ein Paar Fühler und zum Atmen verzweigte Luftröhren (Tracheen).

So weit ist ihre Beschreibung und Einordnung in die Systematik gesamtdeutsch, aber ihre Klassenzugehörigkeit wird im Westen und Osten unterschiedlich gefaßt: In „Grzimeks Tierleben“ (Band 1 – Niedere Tiere) gehören sie zu den „Myriapoda“, im „Urania Tierreich“ (Wirbellose Tiere – Band 2) zu den „Diplopoda“.

Im hervorragenden US-„Leitfaden“ der Zellbiologinnen Lynn Margulis und Karlene V. Schwartz: „Die fünf Reiche der Organismen“ – gehören die Tausendfüßer als Arthropoda (Gliederfüßer) zur Überklasse der Uniramia, auch Tracheata genannt, in der sie als „Diplopodia“ eine von fünf Klassen darstellen. Die anderen vier Tracheata-Klassen – das sind „die Hundertfüßer, die Wenigfüßer, die nur neun oder zehn Beinpaare und verzweigte Antennen aufweisen, die Zwergfüßer, mit zehn bis zwölf Beinpaaren, und – als bei weitem artenreichste Gruppe – die Insekten.“ Die (westdeutschen) „Myriapoden“ gibt es bei Margulis/Schwartz ebensowenig wie in der DDR. Den BRD-Übersetzern ihres „Leitfadens“ gelang es jedoch, das Wort noch schnell im Index unter zu bringen, wo es nun Verwirrung stiftet.

Die DDR-Philologen und -Systematiker waren im Zweifelsfalle genauer als die der BRD – und das ist auch hier der Fall, denn die etwa 11- bis 12.000 Diplopoda-Arten haben alle mindestens 13 Beinpaare, im Höchstfall jedoch nur 340 (u.a. die in den Tropen lebende Art „Siphonophorella progressor“). Unter den europäischen Formen erreichen Weibchen der in den Alpen lebenden Art „Ophioiulus nigrofuscus“ mit 121 Beinpaaren die höchste Extremitätenzahl. Der Klassenbegriff „Myriapoda“ (unzählige Füße) ist also übertrieben, während „Diplopoda“ (Paarbeinige) es besser trifft: Der Körper der so genannten Tausendfüßer besteht nämlich aus paarweise verschmolzenen Körperringen, an denen sich jeweils zwei Beinpaare befinden, bis auf das vordere Segment, das extremitätenlos ist. Manchmal schwankt die Zahl der Beinpaare auch innerhalb einer Art: bei den geschlechtsreifen Männchen der heimischen „Leptophyllum nanum“ z.B. zwischen 67 und 111. Generell gilt, dass die Zahl der „Doppelringe“ sich von Häutung zu Häutung vermehrt – und damit auch die Doppelbeinpaare. Die „Schwankungsbreite“ zwischen den Arten könnte laut „Grzimeks Tierleben“ darauf hindeuten, „dass die Tausendfüßer keine stammesgeschichtliche Einheit darstellen.,“

Die Keimdrüsen der Tausendfüßer befinden sich im Bereich der Hüften des zweiten Beinpaares. Das Männchen nimmt den Samen mit zu diesem Zweck umgestalteten „Begattungsfüßen“ auf – und übergibt ihn dem Weibchen. Einige Arten leben nur ein Jahr, bei vielen stirbt das Männchen nach der Begattung. Bei den „Schnurfüssern“ häutet sich das Männchen danach jedoch und hat dann erst einmal nur noch rückgebildete, lediglich durch Knospen angedeutete Fortpflanzungsorgane. Es gleicht damit wieder einem vor der ersten Reifehäutung stehendem Tier. Durch eine zweite Häutung ist es dann wieder begattungsfähig. Diese Tausendfüßer-Art kann sich also durch Sexualität mehrmals verjüngen – und wird damit älter als die meisten anderen Arten (viele alte reiche Amis und Saudis setzen auf diesen Trick!). Bei den in Mitteleuropa vorkommendenden „Pinselfüßern“, die sich mittels Jungfernzeugung vermehren, hat sich daneben auf der Prominenteninsel Sylt eine von ihnen fortentwickelte zweigeschlechtliche Form herausgebildet (auch das ist typisch für diese Insel und ihre anspruchsvollen Nutzer).

Die meisten Tausendfüßer ernähren sich von abgestorbenen Pflanzenteilen, die sie mit ihren Beißorganen (Mandibeln) zerkleinern. Einige sind sehr wehrhaft, ihr Biß kann beträchtliche Schmerzen verursachen. Zum Lichtsehen haben die Tiere am Kopf Anhäufungen von Einzelaugen (Ocellen), die ihnen jedoch kein Bild liefern, dafür können sie mit den Sinneszapfen und Sinneskegeln an den Fühlern chemisch wahrnehmen. Eine Unterordnung, die „Bandfüßer“, ist sogar stets blind, sie hat dafür in der hinteren Körperhälfte einen flügelartigen Fortsatz, auf dem Wehrdrüsen-Poren liegen. Damit scheiden sie Blausäure aus. Eine Zoologin, die diese Tiere einmal in Afrika in einem Plastiksack sammelte, machte die Erfahrung, dass sie sich damit im luftdichten Sack alle selbst vergiftet hatten. Die „Schnurfüßer“ produzieren sogar ein noch stärkeres Gift: eine Verbindung zweier Chinone, die stark schleimhautreizend wirkt. Bei den „Saftkuglern“ ist dies ein Alkaloid – das so bitter ist, dass eine Maus, die einmal ein solches Tier in den Mund genommen hat, es wohl nie wieder tun wird. Während die zu den „Schnurfüßern“ zählende Art „Schizophyllum sablosum“ sich mit einer auffallend gelben „Warnfärbung“ begnügt. Die „Nemaphotora“ besitzen Spinndrüsen, mit denen sie seidenartige Gespinste herstellen, die ihnen Schutz bieten, ebenso ihrem Eigelege. Bei den „Wehrhaften“ handelt es sich meist um Unterklassen und deren Ordnungen bzw. Überordnungen. Die meisten Tausendfüßer-Arten rollen sich bei Gefahr bloß spiralförmig ein und sind deswegen harmlos.

Seit einigen Jahren werden die großen tropischen Arten zunehmend als Terrarientiere gehalten, in Gefangenschaft können einige bis zu acht Jahre alt werden. Sie lernen, ihren Besitzer von anderen Menschen zu unterscheiden, wahrscheinlich über den Geruch. Im Internet gibt es eine informative Homepage: „diplopoda.de“, dort erfährt man alles über Haltung, Pflege, Fütterung und Nachzucht der „Wörmi“ bzw. „Tausi“, wie die Besitzer ihre Tiere liebevoll nennen. Die Webseite wird von zwei westdeutschen Terrarianern betreut, von denen der eine Biologie studiert. Im Osten gibt es seit 1992 das „Magazin für Wirbellose im Terrarium – Arthropoda“. Es wird von der „Zentralen Arbeitsgemeinschaft Wirbellose im Terrarium“ (ZAG) in Wernigerode herausgegeben. Die ZAG war früher einmal dem Kulturbund der DDR angegliedert, heute kooperiert sie gelegentlich mit den westdeutschen Zentralorganen der Terraristik „Reptilia“ „Draco“ und „Terraria“, in denen ebenfalls gelegentlich über Tausendfüßer berichtet wird. Ihr Weddinger Chefredakteur Heiko Werning meint: „Die DDR-Terraristik war sehr gut. Weil die Tiere Mangelware waren, d.h. dass man sie nicht einfach im Laden neu kaufen konnte, wenn sie einem starben, deswegen hat man sich dort wohl mehr Mühe bei der Haltung, Pflege und Aufzucht gegeben als im Westen.“

2014 führten Wissenschaftler des Senckenberg Forschungsinstituts in Görlitz eine Inventur der in deutschen Gewächshäusern lebenden Tausendfüßer durch. Dabei fanden sie 18 zugewanderte Arten, die bisher noch nicht in Deutschland entdeckt worden waren. Zwei der Tausendfüßer wurden das erste Mal in Südeuropa nachgewiesen.

.

.

Asseln

Im U-Bahn-Fernseher las ich die Schlagzeile „Riesenassel im Meer entdeckt“. Als ich den taz-Computer anstellte und in der Suchmaschine „Riesenassel“ eingab, zeigte sie bereits 96.000 Eintragungen dazu an. Riesenmeeresasseln sind schon lange bekannt und eine Delikatesse in China. Sie sollen besser als Hummer schmecken. Die neue, bisher noch unbekannte Riesenassel fanden die Forscher auf einem Fischmarkt, wo diese Tiere lebend verkauft werden. Sie gaben ihr den Artnamen „Bathynomus vaderi“ – Bathyals ist der lichtarme Bereich des Meeres zwischen 200 und 4000 Meter Tiefe und mit „vaderi“ ist Darth Vader gemeint, weil ihr Kopf sie an den Sith-Lord aus Star Wars erinnerte. Die Riesenassel ist fast 30 Zentimeter lang, hat 14 Beine und wiegt mehr als ein Kilogramm. Damit ist sie etwa 20 Mal so groß wie eine Kellerassel, um die es mir eigentlich in diesem Text geht.

Aber man kann locker von der einen zur anderen Assel kommen: Beides sind Krebse und die Kellerassel eroberte vor etwa 160 Millionen Jahren das Land, wo es sie heute weltweit gibt, in 3500 Arten. Asseln bilden „die ökologisch vielfältigste Gruppe der Krebse,“ schreibt der Krebsforscher Heinz-Dieter Franke (in: „Kleine rote Fische, die rückwärts gehen“ 2024). Die Weibchen der Landasseln produzieren nicht wie die meisten Krebse viele kleine Eier aus denen dann Schwimmlarven werden, die „frühzeitig auf sich allein gestellt sind“, sondern nur wenige große Eier, die sie im Brutraum auf der Bauchseite ablegen. Dort sind die Embryonen vor Austrocknung und Infektionen geschützt, zudem versorgt das Muttertier sie mit Sauerstoff und Salzen.

Laut Franke haben die Landasseln zwar „lungenähnliche Organe“ entwickelt („Hohlräume in den vorderen Beinpaaren,“ nennt sie „biologie-schule.de“). Daneben haben sie aber auch die ursprüngliche Atmung über Kiemen beibehalten, deren Oberfläche nass gehalten werden muß. Dazu entwickelten sie ein „einzigartiges Wasserleitsystem in der Körperoberfläche“, mit dem sie winzigste Massermengen aus der Umgebung aufnehmen und an die Kiemen weiterleiten können.

Die Landasseln siedeln in feuchten „Kleinstlebensräumen“ und ernähren sich von verrottenden pflanzlichen Substanzen. „Sie fressen sogar ihren eigenen Kot und dünsten ihren Urin in Form von Ammoniak-Gas aus,“ schreibt „Die Zeit“.

Als „Primärzersetzer“ bringen sie die Humusbildung in Gang – und machen sich damit nützlich. Zudem kommen sie gut mit „Umweltgiften aller Art“ zurecht, selbst verstrahlte Gebiete nach Reaktorunfällen lassen sie kalt und sie sind „in besonderem Maße immun gegenüber Infektionen“.

Asseln haben ein ähnlich aussehendes Exoskelett wie die Panzer von Gürteltieren, mit dem einige Arten sich wie diese bei Gefahr zu einer Kugel zusammenkrümmen können. Man nennt sie deswegen „Kugelasseln“ (Armadillidiidae), meine Eltern nannten sie „Kellerasseln“ (Porcellionidae): In unserer Wohnung besaßen wir ein großes Beet mit Zierpflanzen, das mit Ziegelsteinen eingefaßt war. Die Steine hatten kleine eckige Löcher und in denen lebten Kellerasseln – tausende (Sie sind sehr gesellig). Dort war es warm und feucht. Man sah diese harmlosen kleinen Tiere aber nie, die als Kugel so groß wie „Liebesperlen“ sind, wenn auch nicht so schmackhaft. Für Kröten, Maulwürfe etc. allerdings schon.

In Frankes Krebsbuch heißt es: Sie können dort, „wo der Mensch ihnen dazu Gelegenheit bietet, auch lebende Gewebe [von Pflanzen] schädigen“. In Gewächshäusern oder Vorratslagern „kann es zu einer Massenvermehrung der Tiere kommen, die Bekämpfungsmaßnahmen notwendig macht.“ Unsere Asselmassen haben nie eine Pflanze geschädigt, aber ungefähr einmal im Jahr wurde es ihnen in den Ziegelsteinlöchern zu eng und ihre Jungen zogen aus, um neuen Lebensraum zu finden. Sie hätten in der zentralheizungstrockenen Luft zwar nicht lange überlebt, wir bekämpften diese Asselinvasionen aber trotzdem, indem wir die ausschwärmenden Tiere jedesmal leicht hysterisch tot traten, dann zusammenfegten und im Klo entsorgten.

Franke schreibt, dass sie auch unsere Wasserleitungssysteme besiedeln, was kaum zu vermeiden sei: Sie klammern sich an „die geringsten Unebenheiten der Rohrwände“…„Bei einem massenhaften Auftreten der Tiere besteht der aus dem Wasserhahn kommende (oft euphemistisch als ‚Rostablagerung‘ angesprochene) Mulm hauptsächlich aus dem Kot von Asseln.“ Vor allem das Trinkwasser aus Talsperren oder Flüssen enthalte organische Schwebstoffe. „Diese bilden die Nahrungsgrundlage von Bakterien und Pilzen, die an den Rohrwänden einen sogenannten Biofilm bilden,“ von dem die Asseln leben.

Daneben erwähnt Franke noch die im Meer lebenden Bohrasseln, die von Holz leben. Anders als Termiten können sie das Holz ohne symbiontische Mikroorganismen in ihrem Magendarmtrakt verdauen. Mit ihrer Bohrtätigkeit gefährden sie Holzschiffe und hölzerne Hafenanlagen.

Der Krebsforscher zählt überdies noch einige Asseln im Kulturbetrieb auf: „Dicke geschäftige Kellerasseln von Krämern“ – wie der Kulturphilosoph Egon Friedell den Menschentypus des Börsenzeitalters abfällig nannte. Dann die „Kellerasselkunst“ (cloportism), als die der Schriftsteller Joris-Karl Huysmans „die angeblich-engstirnige literarische Schule des Naturalismus“ bezeichnete (zu der auch er zählte). Außerdem die „Geschichte zweier Kellerasseln“ – wie Gustave Flaubert seinen letzten Roman betiteln wollte, der dann unter den Namen seiner zwei Protagonisten „Bouvard et Pécuchet“ erschien. Diese beiden Kleinbürger waren wildentschlossen, sich „fast jeder der damaligen Wissenschaften zu widmen“. Der irische Satiriker Jonathan Swift nannte gleich alle Engländer Kellerasseln (woodlice)

Eine weitere Kellerassel erkennt Franke in Franz Kafkas Erzählung „Die Verwandlung“. Darin geht es um einen Mann, Gregor Samsa, der eines Morgens aufwacht und sich über Nacht in ein ungeheures Ungeziefer verwandelt hat. In diesem Tier fand Franke eine Reihe von Merkmalen, die ihn vermuten lassen, dass es sich dabei um eine Riesenlandassel handelt, u.a. weil Gregor Samsa von Kafka als vielbeinig beschrieben wird und weil es ihn „nach typischer Art der Asseln in die Dunkelheit und zu faulender Nahrung“ zieht, was von seinen Mitbewohnern als „eklig“ empfunden wird.

Dabei lassen sich die Landasseln laut Franke in puncto „Sauberkeit“ kaum übertreffen – obwohl sie in Mulm und Abfällen leben: „Mit einer selbstreinigenden Oberfläche, auf der nichts zu haften scheint, treten uns die Tiere stets untadelig gepflegt gegenüber.“

.

.

Maulwurf

„Wenn ihr also den Maulwurf recht fleißig verfolgt, und mit Stumpf und Stiel vertilgen wollt, so thut ihr euch selbst den grösten Schaden und den Engerlingen den grösten Gefallen,“ schrieb der alemannische Pädagoge Johann Peter Hebel. Nun hat sich aber die Situation völlig umgedreht: Es gibt so gut wie keine Engerlinge mehr (die Larven des nahezu ausgerotteten Maikäfers), so dass sich die Maulwürfe an den äußerst nützlichen Regenwürmern schadlos halten, was die Gärtner noch mehr erbost als die Maulwurfshügel auf ihrem Rasen, aber es nützt ihnen nichts, denn in Deutschland sind laut Bundesartenschutzverordnung fast alle heimischen Säugetierarten besonders geschützt. Dazu zählt natürlich auch der „europäische Maulwurf“. Das Weibchen bringt im Juni drei bis vier nackte, anfangs blinde Jungen zur Welt, die sie vier bis sechs Wochen säugt.

Maulwürfe werden selten in Zoos gehalten. Wikipedia berichtet, dass man im Osnabrücker Zoo „Unter der Erde“ welche hielt, aber nachdem mehrere Tiere gestorben waren, wurde die Haltung von Maulwürfen beendet. Ich hielt auch einmal einen Maulwurf, den unsere Katze gefangen hatte, in einem Terrarium mit Erde und Regenwürmern, aber auch er starb nach kurzer Zeit. Zum Trost bekam ich ein Stofftier: „Der kleine Maulwurf“, der durch eine tschechoslowakische Zeichentrinkserie berühmt geworden war. Sie lief später auch im deutschen Fernsehen, für das dann auch das überaus beliebte Kinderbuch „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ filmisch animiert wurde: Auf der Suche nach dem Übeltäter fragt der Maulwurf sich bei allen möglichen Tieren durch: Doch Taube, Kaninchen, Kuh und Schwein beweisen ihm, dass ihre Kothaufen ganz anders aussehen. Den richtigen Tipp bekommt er schließlich von zwei Fliegen, die sich mit der Materie bestens auskennen: Es war der Hund des Metzgers mit Namen „Hans-Heinerich“, der dann auch die Rache des kleinen Maulwurfs zu spüren bekommt.

Dann gibt es ferner eine Maulwurfgeschichte von einem Soldaten im Ersten Weltkrieg, dem ein Maulwurf im Schützengraben das Leben rettete. Franz Kafka machte daraus eine Erzählung mit dem Titel „Der Riesenmaulwurf“. Dieser bleibt jedoch unsichtbar, obwohl ein Dorfschullehrer versichert, ihn gesehen zu haben. Von Primo Levi stammt ein Loblied auf den Maulwurf in Form eines Gedichts. Und von dem ebenfalls aus Turin stammenden Leiter der dortigen Buchmesse Ernesto Ferrero eine Erzählung über das Leben eines Maulwurfs und den aussichtslosen Kampf des Menschen gegen das unterirdisch lebende Tier.

Von Kant verspottet, erfährt der Maulwurf bei Hegel eine erste politische Würdigung: „Bisweilen erscheint der Geist nicht offenbar, sondern treibt sich, wie der Franzose sagt ‚sous terre‘ herum. Hamlet sagt vom Geiste, der ihn bald hier- und bald dorthin ruft: ‚Du bist ein wackerer Maulwurf‘, denn der Geist gräbt unter der Erde fort und vollendet sein Werk.“ So heißt es in Hegels „Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte“. Marx vergleicht dann die Revolution mit einem alten Maulwurf, „der umsichtig unter der Erde das Terrain vorbereitet, um eines Tages ans Licht zu kommen und den Sieg zu erringen“. Auf „deutschlandfunkkultur“ heißt es über diese unterirdische Wühlarbeit des Maulwurfs der Revolution weitaus pessimistischer: „Beharrlich gräbt er seine Wege durch die Finsternis. Vergeblich, aber mit Zuversicht.“ Angesichts der sich erneut weltweit durchsetzenden völkischen Reaktion hat das Berliner Theater „Hau“ jüngst ein trotziges Festival „Der Maulwurf macht weiter“ organisiert. Zuvor hatte man einer historischen Aufarbeitung des bundesdeutschen Buchhandels den Untertitel „Von Marx zum Maulwurf“ gegeben, was sich so anhörte als seien die linken Buchläden und Verlage, bedrängt von Internet und Amazon, für die „Revolution“ bereits so weit, wieder in den Untergrund zu gehen, um „Raubdrucke“ unters Volk zu bringen. Aber was diesmal raubdrucken? „Brehms Thierleben“?

Anders als die meisten Revolutionäre ist der Maulwurf für die Wühlarbeit sehr gut ausgestattet. Das Tierlexikon zählt acht Merkmale auf: „Der Schwanz dient als Tastorgan zur Orientierung in dunklen Gängen. Durch die zylinderförmige Körperform kommt er gut durch die Gänge. Beim Graben schiebt er die Erde mit der Stirn an die Seite. Die rüsselartig verlängerte Nase wird wegen der starken Beanspruchung bei der Wühlarbeit durch einen länglichen Nasenknorpel geschützt. Mit den Ohren kann er jede Erschüterung im Boden und an der Oberfläche hören. Die starken Vordergliedmaßen sind ein hilfreiches Werkzeug für die Wühlarbeit. Das Fell besteht aus überaus dicht stehenden Haaren, die herabfallende Erde wird vom Körper fern gehalten. Die Augen braucht er im Dunkeln seines Lebensraums nicht.“ Wir sagen deswegen auch, jemand sei „blind wie ein Maulwurf“, dabei „ahnen“ wir laut Tagesspiegel nicht einmal, dass Maulwürfe „die Welt farbig sehen und sogar ultraviolettes Licht wahrnehmen, wozu kein Mensch imstande ist.“

Früher hat man sie massenhaft erschlagen, vergiftet, in Fallen gefangen und ihnen das seidenweiche schwarze Fell abgezogen. Jacken, Krägen und Schlafröcke aus Maulwurfsfellen waren lange Zeit schick. Auch und gerade bei den Revolutionären. Heute untersuchen z.B. Leo Peichl und seine Kollegen vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt die Netzhäute von Maulwürfen und anderen unterirdisch lebenden Säugetieren. Diese sterben dabei vermutlich auch, aber heraus kommt am Ende: „Es ist nicht so, dass sich ihre Augen als Anpassung an das unterirdische Leben völlig zurückgebildet haben“, sagt Peichl. „Ihre Netzhaut enthält Stäbchen und zwei verschiedene Zapfentypen wie bei anderen Säugetieren auch.“

Auf „Youtube“ findet man zig Clips, die zeigen, wie Maulwürfe durchs Gras laufen, sich eingraben, dabei Regenwürmer entdecken und fressen; wie sie in einem künstlichen Substrat Gänge graben; wie die Maulwurfsgrillen es ihnen im Kleinen nachtun, mit ebenfalls sehr großen Grabklauen ausgerüstet; wie sie aus einer kaputten Hausecke herauskommen, in allen Löchern am Haus Insekten findet und anschließend nicht mehr in ihre Höhle reinpassen, woraufhin sie immer nervöser und hektischer werden und versuchen, im Garten ein neues Loch zu graben. Ein Clip hat den Titel: „Maulwurf findet ein neues Zuhause“, ein anderer: „Die besten Mittel um Maulwürfe endgültig zu vertreiben“ – eine Anleitung zu ihrer Ausrottung also, die 35.000 Mal aufgerufen wurde. Dagegen steht mit 128.000 Aufrufen ein Clip mit der pazifistischen Frohbotschaft „Maulwürfe gehören nun mal zur Naturlandschaft. Anstatt sie zu bekämpfen, sollte man sich freuen, dass sie die Böden lockern.“

Egal für welches Tier man sich interessiert, man kommt im Internet immer auf dieses Meinungs-Spektrum: Ökonomie versus Ökologie. Alfred Brehm erinnerte bereits daran, „daß die Naturforscher einen großen Theil ihres Wissens alten, erprobten Maulwurfsfängern verdanken.“

.

.

Maulwurfsfänger

2019 gab es noch 300 offiziell registrierte Maulwurfsfänger in England. Bei der Gartenliebe der Engländer gibt es daneben natürlich noch Millionen Gärtner und Bauern, die quasi inoffiziell Maulwürfe vernichten. Sie töten mit Gift, Gas, Feuer, Benzin, mit der Hacke oder mit einem Spaten. Man darf sich wundern, dass es überhaupt noch Maulwürfe in England gibt.