Wir sind hier nicht in Italien. Das ist griechisch. Kuck!

17.Mai (1978)

Pfingsten ging es los, vorher mußte ich noch einen Pferdeanhänger besorgen. Und eigentlich hätte ich für das Pferd und den Esel vorher noch irgendwelche wichtigen Zollformalitäten und Veterinär-Gutachten einholen müssen. Einen Anlauf machte ich und holte den Tierarzt. Der kam auch und meinte, für die notwendige Unbedenklichkeitsbescheinigung müßte den beiden Tiere Blut abgenommen werden, das er untersuchen müsse. Beim Esel war das kein Problem, aber wir fingen beim Pferd an – und das ließ wie üblich keinen Mann im Kittel an sich heran. Wir kämpften eine Weile – der Tierarzt, das Pferd und ich, gaben dann aber auf, den Esel ließen wir ungeschoren. Und ich hoffte, dass ich das Problem schon irgendwie an der Grenze, am Brennerpaß, lösen würde. Während einer Pause auf der Fahrt dorthin ließ ich in Bayern das Pferd und den Esel auf eine Wiese. Als ich sie wieder einfangen wollte, war ich eine Sekunde zu eitel bzw. selbstsicher – und bekam prompt vom Pferd einen Tritt an den Arm, den ich daraufhin verbinden lassen mußte. So hatte das Pferd sich das Unterwegssein anscheinend nicht vorgestellt gehabt. Trotzdem bekamen wir es wieder zurück in den Anhänger und weiter ging die Fahrt – bis zur Grenze nach Österreich.

Vorher übernachteten wir auf dem Parkplatz des Schlosses von Neuschwanstein. Auf der Zollstation mußten wir einen Tag lang warten – schließlich ließen sie uns als Transitland ziehen. Auf der italienischen Zollstation, die sich bereits 20 Kilometer hinter der Grenze befand, mußten wir noch einmal einen Tag warten. Der Platz war vollgestellt mit Lastwagen, die Einreiseprobleme hatten. Es gab einen hohen Zaun drumherum, den die LKW-Fahrer aber schon an allen Ecken und Enden aufgebrochen hatten. In den diversen Schlangen vor den verschiedendsten Schaltern erfuhr ich einige Zollgeschichten: So hatte vor zwei Wochen z.B. ein mit seiner Fracht abgewiesener Sizilianer einen Zollbeamten mit dessen Schere erstochen. Endlich wurden wir abgefertigt: Man schickte uns zurück nach Deutschland – dafür mußte ich 200 DM zahlen, die ich bei der Ausreise, nach 20 Kilometern, wiederbekommen hätte. Der Pferdeanhänger wurde verplompt. Wir verließen dann auch den Zollhof – pfiffen jedoch auf die Kaution und steuerten stattdessen Bozen an, wo Werner uns hinter dem Ort rausließ, wendete und zurück nach Deutschland fuhr. Die Plompe hatte das Pferd längst zerbissen. In einem Dorf fanden wir eine Pension für Heike und mich, das Pferd und der Esel kamen auf eine kleine Weide, die zu einem leerstehenden Wochenendhaus gehörte. Wir schliefen uns erst einmal aus.

20.Mai

Jetzt nächtigen wir schon seit Tagen draußen. Irgendwo auf einer Wiese oder an einem Hang. Der Esel wird angebunden und beim Pferd hoffen wir, dass es sich nicht zu weit von ihm entfernt. Noch in den Alpen wurde es von Dutzenden von Bremsen überfallen, die es zwar auch in Norddeutschland gab, jedoch nicht in solchen Mengen. Ich vermute, dass dies eine Folge der Jagd auf Singvögel ist, die es hier so gut wie gar nicht gibt, bzw. die wenigen haben in Italien ein völlig anderes Verhalten als bei uns angenommen: sie verstecken sich und schweigen still, um das Schicksal nicht unnötig herauszufordern.

22.Mai

Je näher wir an der Po-Ebene übernachten, desto knapper wird das Weideland, weil hier alles intensiv bewirtschaftet wird. Das Vieh bleibt ganzjährig im Stall, auf den Böden werden Futtermittel angebaut. Die Höfe werden immer größer – bis dahin, dass sie immer mehr Landarbeiter beschäftigen. Wenn diese an der Straße stehen oder in Gruppen nach Hause gehen erinnert uns das an neorealistische italienische Filme über Landarbeiter-Revolten in der Po-Ebene. Wir sind gezwungen, immer länger abends nach einem geeigneten Rastplatz zu suchen – an einem abseits gelegenen kleinen Fluß, Wäldchen oder Deich.

24. Mai

Wenn wir eine kümmerliche eingezäunte Weide an einem Bauernhaus sehen und den Besitzer fragen, ob wir unsere Tiere für eine Nacht gegen Bezahlung dort unterbringen können, bekommen wir fast immer eine abschlägige Antwort: Man bedauert, aber man sei nur der Pächter hier – und bekomme Ärger. Wir können uns das zwar nicht vorstellen, müssen aber weiterziehen. Wobei wir den Verdacht nicht loswerden, dass sie uns für Zigeuner halten und Angst haben, beklaut zu werden – bzw. uns nicht mehr los zu werden, ja, dass wir nur so etwas wie die Vorhut einer ganzen Sippschaft sind. Das ehrt uns zwar, aber so fühlen wir uns immer mehr getrieben – und können nicht einmal einige Tage irgendwo länger bleiben, von in die Landwirtschaft reinschnuppern oder reinfinden ganz zu schweigen. Wenn das Pferd sich bei den deutschen Bauern als ein trojanisches erwies, so daß ich mit ihm zusammen eine „kleine landwirtschaftsmaschine“ bildete, so ist es hier in Italien mit dem Pferd und dem Esel und Heike und mir als Pärchen gerade umgekehrt: Man will uns nicht am Hals haben.

In der Po-Marsch gibt es überall Deiche – mit genügend Vorland. Dafür umschwirren einen nachts hunderte von Mücken. Während Heike ungestört einschläft, kämpfe ich im Dunkeln die halbe Nacht lang nach Gehör, bekomme jedoch langsam das Gefühl: Je wütender ich mich wehre, desto mehr ziehe ich die Mücken an. Eine gelassene Duldung wäre wahrscheinlich richtiger, aber das ist leicht gesagt. Im Schein unserer Taschenlampe lesen wir uns Emil Ajar „Du hast das Leben noch vor dir“ vor. Aber nie lange: wir sind abends immer müde vom Gehen in der heißen Sonne, auch der Esel und das Pferd. Vorgestern legte Leinchen sich gleich neben uns hin – mit dem Kopf auf die Satteltasche.

Die beiden Tiere gehen völlig unterschiedlich: während ich das Pferd am Halfter habe, läuft der Esel nebenher – und manchmal bleibt er zurück, dann wieder läuft er vor. Er kuckt in jede offene Tür und in jedes Fenster, das er erreichen kann. Wenn wir eine Kaffeepause irgendwo an einer Bar einlegen, bleibt das Pferd neben meinem Stuhl stehen und döst sofort ein, während es zugleich darauf wartet, dass ich ihm alle paar Minuten ein Zuckerstück abgebe. Der Esel läuft stattdessen neugierig in der Umgebung herum – von seiner kleinen Satteltasche befreit. Auch diese sitzt nicht richtig und laufend verringern wir ihr Gewicht, an einer Stelle ist trotzdem bereits der Rücken durchgescheuert.

27.Mai

Das Pferd hat nachts einen neuen Trick: Es bleibt nicht beim Esel, sondern entfernt sich fressend immer weiter, bis der Esel sich losreißt und Leinchen folgt, woraufhin wir die beiden am morgen Verschwundenen mühsam wieder suchen müssen – immer in der Angst, sie könnten auf eine Autostraße gestoßen sein. Auf diesen liegt übrigens alle fünf Meter eine leere Marlboro-Packung – warum ausgerechnet Marlboro? Vorhin sah ich einen Mann, der eine Marlboropackung in seinem Hemd hatte, jedoch aus einer anderen Packung Zigaretten entnahm. Überhaupt sehen viele Männer wie verhinderte Marlboro-Cowboys aus, verstärkt wird dieser Eindruck noch dadurch, dass so viele Waffen tragen – die Jäger und die Wachleute vor den Banken z.B. Selbst die Waldaufseher laufen ständig mit einem Revolver herum. Bis zu Heidis Hof „Le Bucacce“ am Pratomagno waren es von Bozen aus ungefähr 400 Kilometer. Ich zeichne unsere Route auf einer Karte ein, wir kommen weitaus schneller voran als ich im letzten Jahr, weil wir nicht den schlängelnden Höhenrücken folgen, sondern eher versuchen, die richtige Richtung bei zu behalten, wir schlendern nicht, sondern kommen zügig voran, was ich etwas bedaure.

29.Mai

Bei den verhinderten Cowboys erregt das Pferd natürlich allgemeine Aufmerksamkeit, bei jedem Halt sind wir von 20 bis 30 Männern umringt, die fachsimpeln, vor allem diskutieren sie, ob das möglich sei, mit einem Pferd ohne Eisen (senza ferri) bis in die Toscana hoch zu kommen. Ein paar Mal gab es deswegen sogar fast einen Streit unter den Männern. Und auf die Ausrufe „bello cavallo“ und „bella asinella“ folgt meist die Frage, wieviel wir für die beiden Tiere haben wollen.

1.Juni

Je näher wir uns Bologna nähern, desto häufiger treffen wir auf Schilder, die das „Betreten und Kampieren auf dieser Gemeindefläche für Nomaden verboten“ erklären. Die verhinderten Cowboys haben recht behalten: Leinchens Hufe sind auf den geschotterten Landwegen bereits derart abgeschliffen, dass sie nur noch neben den Wegen im Gras geht. Wir brauchen bald einen Hufschmied.

2.Juni

Etwa 30 Kilometer vor Bologna fragen wir einen Bauern am Wegesrand nach einem Schmied. Der Pferdehufschmied lebe in der Stadt, wir könnten jedoch ein, zwei Tage bei ihm bleiben und er würde währenddessen den Schmied herbestellen. Dieses großzügige Angebot nehmen wir gerne an.

Da hinten die Rinder auf der Weide – gehören mir auch.

6.Juni

Othello – so heißt der Bauern, ich nannte ihn anfangs aus Versehen ständig Romeo – hat selbst acht Pferde im Stall: einen kleinen Reiterhof. Die Tiere gehören Freunden von ihm in Bologna, die ihm dafür was zahlen. Er hat nicht viel Arbeit mit den Tieren, gefüttert und bewegt werden sie von einem Nachbarjungen, der sie dafür reiten darf. Einmal im Monat werden sie mit einem LKW in Richtung Toscana gefahren und von dort aus reiten ihre Besitzer sie dann wieder zurück in den Stall, das ist alles. Othello sitzt die meiste Zeit auf dem Holzzaun einer seiner kleinen Pferdeweiden oder vor dem Stall im Schatten. Seine Tiere sind tagsüber meistens im Stall und werden gefüttert. Leinchen und der Esel kamen gleich auf eine der Pferdeweiden neben dem Haus. Da wir nicht wußten, wie und wobei wir uns nützlich machen sollten, setzten wir uns zu Othello, der daraufhin Wein und Wasser aus dem Keller holte.

Drinnen in der Küche waren derweil seine Frau und seine Tante mit der Zubereitung des Abendessens beschäftigt, obwohl es noch früher Nachmittag war. Als wir zum Essen reingerufen wurden, bestand es aus acht oder neun Gängen – angefangen mit Riesenmengen Spaghetti. Ab dem sechsten Gang mußte ich passen. Heike hielt jedoch durch. Es wurden dann doch drei Tage auf dem Hof von Othello. Der Hufschmied konnte erst am zweiten Tag rauskommen. Aber dann brachte er gleich vier starke Gehilfen mit und jede Menge Taue, mit der das Pferd doppelt und dreifach festgebunden wurde. Trotzdem wehrte es sich so dermaßen, dass ich nach einer halben Stunde das Unternehmen abblasen wollte, aber der Schmied, dem ich erzählt hatte, daß das Pferd in Deutschland bereits vier Schmiede und drei Tierärzte in die Flucht geschlagen hatte, wollte ihr jetzt mal zeigen, zu was ein italienischer Schmied fähig ist. Zuerst einmal ist er nicht so hinterhältig, d.h. er geht mit seiner Schürze angetan nicht vorsichtig, die Hand flach ausgestreckt auf das Pferd zu und sagt drohend „Ruhig, ganz ruhig!“ Der italienische Schmied versucht von vorneherein das Pferd auf 180 zu bringen – um es auf dem Höhepunkt seines Widerstands niederzuringen – mit aller Kraft. Sehr sportlich das Ganze, aber das Pferd war anschließend in Schweiß gebadet und sein Maul war blutig vom Knebel. Dafür hatte es vier gut sitzende Eisen ganz modern aus Aluminum unter den Hufen, was sich gleich ganz anders auf den Steinen anhörte – viel gefährlicher. Ich zahlte dem Schmied dafür 80 Mark.

Am nächsten Tag kamen wir auch noch nicht los, weil Othello uns zu einer Kutschfahrt nach Bologna einlud. Er fuhr mit uns direkt auf den Marktplatz. Dort parkte er die Kutsche und ging einmal durch die Arcaden um den Markt, wobei er jeden dort rumhängenden Fixer und Obdachlosen herzlich begrüßte. Auch in jeder Bar kehrte er ein, gab einen aus und ging dann wieder weiter, wobei sich uns ein paar seiner Freunde anschlossen. Auf diese Weise stellte er spontan ein Rollkommando zusammen. Er war ein paar Wochen zuvor zusammengeschlagen worden und wollte sich nun bitter rächen. Zum Glück waren seine Feinde grad nicht auf dem Marktplatz, so daß dieser Ausflug friedlich endete, auch der Rückweg im Galopp verlief glimpflich. Am Morgen darauf setzten wir unseren Weg nach „Le Bucacce“ fort. Mit den neuen Eisen drunter war Leinchen jetzt fast nicht mehr zu bremsen, zuletzt hatte ich sie sogar ziehen müssen

8.Juni

Wir hatten gedacht, mit den Aluminiumeisen würden sich auch die ewigen „senza ferri“-Diskussionen vor den Kneipen und sonstwo erledigen, dem war aber nicht so: Fortan redeten alle über den Esel, dessen Hufe noch ohne Eisen waren oder aber sie erwogen das Für und Wider von Hufeisen, die nicht mehr aus Eisen, sondern aus Aluminium sind. Auch für mich war das etwas Neues gewesen. Und ich befürchte nach wie vor, sie können leichter zerbrechen als die alten aus Eisen. Erst einmal wurde jedoch der Rücken des Esel immer schlimmer. Als wir heute gerade mal wieder beim Ausräumen seiner zwei zusammengeknoteten und ihm umgehängten Rucksäcke waren, kam ein Bauer vorbei, schaute sich das eine Weile an und lotste uns dann zu seinem Haus, das nur ein paar hundert Meter entfernt war. Dort verschwand er in einem Schuppen und kam mit einem alten Eselssattel wieder heraus, den er uns schenkte. Zusammen probierten wir ihn sogleich aus: er paßte wie angegossen und nachdem wir darüber unsere Rucksäcke befestigt hatten, freute sich der Bauer mit uns über das glückliche Geschenk und wünschte uns eine gute Reise.

9.Juni

Während die Wunde des Esels besser wird und von mir täglich mit Arnikasalbe behandelt wird, leidet Heike immer mehr unter ihren Blasen an den Füßen – ohne zu jedoch zu klagen. Berghoch nehmen komischerweise die Bremsen zu, dabei dachte ich, es wäre umgekehrt. Das Pferd sieht mich jedesmal flehend an, wenn sich irgendwo wieder die Insekten auf sie gestürzt haben. Meine Hände sind rot vom Blut der zerschlagenen Bremsen, an jeder Quelle und an jedem Brunnen wasche ich sie – und wir alle trinken was. Zweimal halten uns Carabinieris an. Das erste Mal sagte der eine von beiden: „Ihr seid von der Bader-Meinhoff-Bande! Gebt es zu! Ihr seid verhaftet! – und lachte sich dann mit seinem Kollegen schier kaputt über seinen Witz und mein Erschrecken. Als er sich wieder beruhigt hatte, wünschte er uns eine gute Fortsetzung der Reise. Unterdes waren einige Leute stehen geblieben: Sie lachten ebensowenig über den Carabinieri-Witz wir wir. Der zweite war allein und wollte nur wissen, ob wir Ausweise besäßen. Als wir dies bejahten, verabschiedete er sich höflich.

12. Juni

Je mehr wir in die Toskana reinkommen, desto bergiger wird es wieder und desto weniger Feldwege gibt es neben den Hauptverkehrsstraßen, die auch immer enger und unübersichtlicher werden, so daß ich ständig angespannt bin, wegen der Autos, von denen viele zu allem Überfluß auch noch hupen, wenn sie uns überholen.

16.Juni

Gestern sind wir angekommen, zuletzt zog es sich doch arg, vor allem der letzte Abschnitt von Talla zum Dorf hoch und von dort wieder drei Kilometer zum Hof runter. Schließlich war auch das geschafft. Heidi hatte alles vorbereitet – Weide und Stall. Wegen der Bremsen muß man die Stalltür überhaupt nicht schließen – tagsüber: Wenn sich das Pferd doch einmal raustraut, kommen sofort die Insekten an – und es springt buchstäblich mit einem Satz wieder zurück in den Stall. Oben auf dem Pratomagno soll es keine Bremsen geben, weswegen alle Pferdebesitzer ihre Tiere im Sommer dort hinbringen – für umgerechnet 50 DM. Sie bilden auf der Hochebene eine große Herde und einige lassen sich im Herbst schwer wieder einfangen. Heidi will das Pferd und den Esel trotzdem für die nächste Saison dort oben bei der Forstverwaltung anmelden.

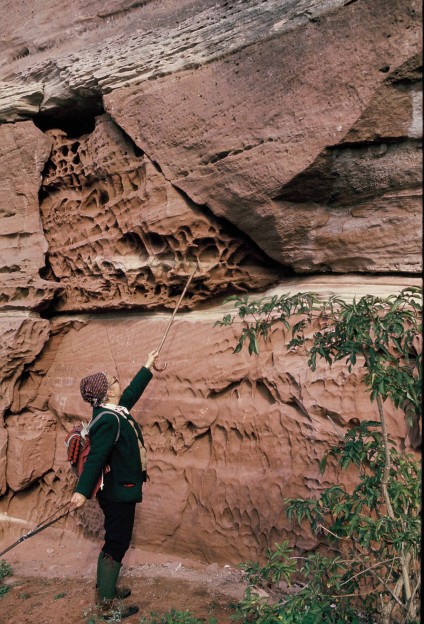

Zieh nicht so. Kuck dir lieber diese komischen Löcher hier an!

10.Juli

Wir blieben nur drei Wochen in Le Bucacce, und halfen ihnen beim Roden einiger Terrassen, die in den letzten zehn Jahren mit Ginster, Wacholder, Brombeeren, Eßkastanienbäumchen und Heckenrosen dicht gewachsen sind. Außerdem bauten wir noch eine Koppel für Pferd und Esel – aus den gefällten Eßkastanienbäumen. Zum Hof gehören 10 Hektar, das hört sich viel an, aber wegen der Trockenheit wächst hier das Gras viel weniger dicht und schnell. Im Dorf ist die Einwohnerzahl von früher 400 auf jetzt noch 60 gesunken, deswegen sehen viele Bewohner es – ähnlich wie in Magelsen – ganz gerne, daß endlich auch einmal Leute wieder zuziehen. In der Region gibt es zwar ausländerfeindliche Rechte, aber sie haben es eher auf reiche Ausländer abgesehen, denen sie die Bungalows ausrauben, in Le Bucacce kann man nicht einmal die Tür abschließen und muß das auch nicht, wie Heidi meint.

Noch mehr beruhigt mich die Information, daß die vier Leute auf dem Hof auch die ungenutzten Felder drumherum nutzen dürfen, die ihnen nicht gehören: deren Besitzer sind meist zu alt, um noch etwas darauf anzubauen. Wir rodeten anfangs mit Macheten, Äxten und Motorsäge. Später spannten wir eine Egge hinter ihren alten Traktor und fuhren damit einfach durch die teilweise undurchdringliche Macciae hindurch. Das meiste Zeug wurde hernach verbrannt. Im Frühjahr hatten sie dort schon eine Terrasse für den Gemüsegarten und eine andere für ein Maisfeld gerodet und gepflügt, sowie an einer anderen Stelle einen Kartoffelacker angelegt. Die jetzt von uns freigelegten Flächen sollen als Weide und für ein Weizen- sowie für ein Haferfeld genutzt werden. Heike wollte nur drei Wochen bleiben, um dann eine Freundin in der Provence zu besuchen und von dort aus erst einmal wieder nach Bremen zu fahren. Wir stritten uns, aber ich konnte ihr das unmöglich abschlagen, denn schließlich hatte sie den ersten Teil der Reise meinetwegen ohne zu murren durchgestanden. Nur war ich mir plötzlich nicht mehr so sicher, ob das Pferd und der Esel in „Le Bucacce“ wirklich gut untergebracht waren.

Um meine Bedenken zu zerstreuen, arbeitete ich draußen wie ein Irrer – und machte Heike insgeheim Vorwürfe, daß sie zu „urlaubsversessen“ sei. Weil immer wieder Gäste kamen, z.T. aus Deutschland, und wir die halben Nächte zusammen hockten, Rotwein tranken und redeten – meist über Landwirtschaftsprojekte und darüber, wo und wie man einen Hof in der Toscana kaufen könne, kamen wir jedoch nie vor elf auf die Felder, das war ungefähr die Zeit, da man dort wegen der Hitze eine Pause bis zum späten Nachmittag einlegt. Wenn die Bauern in der Nähe sich dann müßiggängerisch aufmachten, um zu kucken, wie wir denn vorankamen, sahen sie uns stets mit Feuereifer bei der Arbeit. Dass wir anscheinend nicht einmal zur Mittagszeit innehielten, machte großen Eindruck auf sie. Mehrmals baten uns deswegen Nachbarn, ihnen bei irgendetwas zu helfen – z.B. beim Bau eines Heuschobers. Dabei bestanden sie jedoch darauf, dass wir Mittags aufhörten, um im Haus mit ihnen ausgiebig zu essen.

Es gab zwei Sorten von Ausländern, die Landwirtschaft betrieben: die aus England, der Schweiz und Deutschland und die aus Sardinien – letztere waren bei den Einheimischen noch unbeliebter, so daß es nicht lange dauerte, bis diese beiden Gruppen kooperierten: man kaufte Schafe voneinander, lud sich ein und lieh sich gegenseitig irgendwelche Geräte. Ich arbeitete mehrere Tage bei einem Sarden, der ein ganzes Tal gepachtet hatte, in dem er seine Tiere – Pferde, Rinder und Schafe – uneingezäunt herumlaufen ließ. Ständig war er unterwegs mit Pferd, um irgendeins wieder einzufangen. Er war wirklich mehr Cowboy als Bauer. Es gab bei ihm nur Fladenbrot und Schafsfleisch zu essen, mir als Gast bot er das Gehirn an, es war mir jedoch nicht recht. An dem Tag, als Heike und ich nach Florenz trampen wollten, um von dort mit dem Zug weiter zu fahren, waren das Pferd und der Esel verschwunden. Aber man hatte sie im Dorf gesehen und uns dann benachrichtigt. Wir fanden sie fünf Kilometer entfernt bei einem anderen Hof am Stall stehen. In diesem befand sich das einzige Pferd, das es in der ganzen Umgebung dort noch gab, was nicht auf der Pratomagno-Hochebene war. Es beeindruckte mich mehr, als dass es mich erschreckt hätte, wie die beiden Tiere das so schnell herausgefunden hatten. Insgeheim hielt ich den Esel für den Entdecker.

29 Juli

Von Avignon aus trampten wir noch einmal los – nach Montelimar, dort in der Nähe besaß Heikes Freundin einen kleinen Hof, und dort sollte auch Heikes VW-Bus stehen, den ihre Freundin ihr dort wieder zurückgeben wollte. So geschah es dann auch, nur war das dort kein Hof, sondern eher ein selbstverwaltetes Erholungsheim. Ständig kamen und gingen irgendwelche „suchenden Linken“ – aus Frankfurt, Tübingen und München. Ein paar lebten bereits seit einigen Monaten dort und hatten auch schon in diversen kleinen Fabriken und pädagogischen Institutionen in der Nähe gearbeitet. Was uns alle einte, war, dass wir gerne Deutschland auf Dauer verlassen hätten. Da es auf dem Provencehof jedoch außer Spaziergängen und Kamingesprächen so gut wie nichts zu tun gab, fingen Heike und ich schon nach einigen Tagen an, uns zu langweilen – und fuhren nach Hause. Für mich gab es eigentlich auch in Bremen nichts zu tun. Lustlos nahm ich mir vor, an der Universität im Wintersemester einige Seminare zu besuchen, die sich mit Landwirtschaft im weitesten Sinne befaßten.

Dottore, Sehen Sie hier die Flecken am Zeigefinger…

1. Botanisch trommeln

Außer der in Bremen lebenden armenischen Galeristin Christiane Meyer sowie neuerdings einer in Berlin lebenden Künstlerin gibt es noch noch drei weitere Frauen, die mit Pflanzen Musik machen: Elfi, Lena und Ohio (sie haben bisher für sich noch keinen brauchbaren „Gruppennamen“ gefunden), In den 60er Jahren studierten die drei in Toronto Informatik und Botanik. 1968 fand dort – in den Räumen des Lectorum Rosicrucianum – die Komposition „Reunion“ statt, bei der sie mitarbeiteten: Marcel Duchamp und John Cage spielten an einem präparierten Schachbrett eine Partei Schach, wobei über eine fotoelektrische Schaltung die Bewegung der Schachfiguren registriert wurde. Diese löste dann die Kombination elektronischer Klänge aus – Zufallsmusik. Oder Musik als Zufallserlebnis. Wobei dieses Erlebnis für die drei Frauen in der Folgezeit dann zu einem „Schlüsselerlebnis“ werden sollte.

Ein anderes kam noch dazu. Ich muß dafür ein wenig ausholen: 1966 hatte der New Yorker Polizeipsychologe und Lügendetektorspezialist Cleve Backster in seinem Büro aus Langeweile seine Fensterbrettpflanze Dracaena massangeana an einen Detektor angeschlossen, genauer gesagt: an einen Polygraphen, der mit einem Galvanometer kombiniert war. Wobei letzteres der Teil ist, der die Änderungen der Körperleitfähigkeit mißt. Er wird mit dem Körper durch Kabel verbunden, die mit einem schwachen Strom beschickt werden. Starke Emotionen oder intensive Vorstellungen haben eine Änderung des elektrischen Widerstandes zur Folge und bewirken dadurch einen Ausschlag der Nadel oder Feder auf der laufenden Papierrolle (des Polygraphen). Der Galvanometer ist nach dem Physiker Luigi Galvani benannt, der die sogenannte „animalische Elektrizität“ entdeckt hat (mit der man allerdings in der Volksmedizin schon lange arbeitete). Dieses Gerät wird heute meistens in Verbindung mit einer elektrischen Schaltung verwendet, die man „Wheatstonesche Brücke“ nennt (zu Ehren des Physikers und Erfinders des automatischen Nadeltelegrafen Wheatstone). Vereinfacht ausgedrückt werden durch die „Brücke“ Widerstände so ausbalanciert, dass Schwankungen des elektrischen Potentials gemessen werden können. (Derartige Schwankungen können z.B. im Verhör bei den an einen Galvanometer/Polygraphen angeschlossenen „Verdächtigen“ dann auftreten, wenn die Körperleitfähigkeit sich aufgrund eines plötzlichen Angstschweiß- Ausbruchs oder ähnlichem verändert.) Um es aber hier kurz zu machen: Beckster versuchte alles mögliche mit seiner Zimmerpflanze – er tauchte eines ihrer Blätter in Kaffee, er schüttelte sie usw.. Nichts. Dann kam ihm eine Idee: „Die erfolgversprechendste Methode, bei einem Menschen eine Reaktion auszulösen besteht darin, ihn tödlich zu bedrohen“. Und genau das wollte er tun: Er dachte daran, ein Streichholz zu nehmen und das Blatt, an dem die Elektroden befestigt waren, zu verbrennen. Er dachte daran. Und das reichte schon, um das Diagramm auf dramatische Weise zu verändern. Die Pflanze hatte reagiert. „Sprich, oder ich bring dich um!“ hatte der New Yorker Verhörspezialist gesagt (gedacht!). Und die Pflanze hatte „gesprochen“.

Das war 1966. Seitdem sprach man bei ähnlichen Pflanzen- Experimenten, auf die sich in der Folgezeit dann mehr und mehr Forscher stürzten, vom sogenannten „Beckster-Effekt“. 1969 veranstaltete der Botanik- Professor D.S. Thompson zusammen mit einigen Studenten der Universität Toronto ein Experiment mit einigen Bergpalmen. Der Botaniker, der neben seiner Professur Leiter des Botanischen Gartens von Toronto war, ist bekannt dafür, dass er das besaß, was man eine grüne Hand nennt. Der Elektroenzephalograph, den er bei seinen Experimenten verwendete, mißt normalerweise Gehirnströme, wobei dann zwischen Delta-, Theta-, Alpha-, Beta- und Gammawellen unterschieden werden kann, dies richtet sich je nach dem Alter der an ihn angeschlossenen Gehirne und entspricht jeweils einer Frequenz von 0-5, 4-7, 8-13, 14-30 und 31-60 pro Sekunde.

Bei diesem sogenannten „Toronto-Experiment“, bei dem auch Elfi, Lena und Ohio mitarbeiteten, registrierte das Gerät bei allen zwölf Jahre alten Bergpalmen alle fünf Frequenzbereiche, wobei die Differenzen – zwischen „Säugling“ und „Greis“ – von diesen Palmen innerhalb eines Tages, von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang, durchgespielt werden konnten. Allerdings nicht von sich aus, sondern immer jeweils abhängig von äußerer Beeinflussung. Ich muß wieder verkürzen: Bei positiver Zuwendung (etwa Begießen mit Wasser, Düngemitteln, bei sanfter Berührung der Blätter, bei Abspielen von klassischer Musik und mehr noch bei indischer Musik, usw.) retardierten die Pflanzen, d.h., das EEG registrierte Wellen aus dem sogenannten Säuglingsfrequenzbereich, während es bei extremer Vernachlässigung der voneinander vollständig isolierten Pflanzen oder gar bei ihrer Bedrohung/Beschädigung sich in dem sogenannten Greisenfrequenzbereich einschrieb – nach einigen kurzen, aber heftigen Frequenztumulten.

Bei dem Experiment ging es dem Botaniker darum, zu beweisen, dass und wie Pflanzen in die Lage versetzt werden können, dezidiert und vor allem selbst ihre Wünsche zu äußern, wobei dann – in einem Gewächshaus beispielsweise – andere an das EEG wieder angeschlossene Geräte diese „Wünsche“ der Pflanzen automatisch befriedigen können, d.h., sie bestimmen ihre für sie notwendige Menge an Dünger, Bewässerung, Sonne, Dunkelheit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc. selbst über eine Reihe sensibler elektronischer Geräte. Dieser letzte – sozusagen perspektivische – Aspekt des Experiments interessierte die frei Frauen aber weniger. Sie beschäftigten sich damals schon mehr mit experimenteller Musik (Stockhausen, Musique Concrète, FuMu – „funktionale Musik“, „industrielle Musik“, Minimalmusik) und später dann mit dem, was Klaus Schulze (von dessen Musik Ernst Jünger sagte: „Sie bedeutet für mich so etwas Ähnliches wie die Sieben beim Würfeln.“) und Christoph Franke produzierten. Also „Elektronische Musik“ (von der wieder der Hobbybotaniker Ernst Jünger meint, sie würde „Gefühl“ und „Geist“ auf neue Art zusammenbringen). Dem folgte eine Zeit der Auseinandersetzung mit der Musik von Robert Rental, Throbbing Gristle und Brian Eno. 1978 oder 1979 bekamen sie, inzwischen in Europa und Florenz zufällig Kontakt mit dem japanischen Zen-Buddhisten und Musiker Yushiko Mirota, der zu der Zeit mit Dauertönen experimentierte; mit ihm zusammen gelangten sie dahin, sich statt mit Musik mit Hörgewohnheiten zu beschäftigen. Sie verwiesen sich also sozusagen auf das andere Ende dieser ganzen Musik-Experimente.

Mirota experimentierte daneben aber auch noch mit Pflanzen, und zwar mit ihren „Hörgewohnheiten“, genauer gesagt: mit den Einflüssen von Musik auf Pflanzen. (Wie vor ihm auch schon der Hobby-Botaniker und Musiker J.J. Rousseau, der beispielsweise herausgefunden hatte, dass der damals noch sehr junge Mozart zwar besser oder virtuoser spielte als seine Schwester, dass ihre Musik aber geeigneter zu sein schien, zufällig in der Nähe stehende Pflanzen positiv zu beeinflussen: Jedenfalls wuchsen diese bei ihrer Musik schneller als bei seiner.) Als Mirotas CMIC-Stipendium in Florenz auslief, kehrte er nach Kyoto zurück. Elfi, Lena und Ohio blieben in der Toskana – sie mieteten sich in der Nähe von Arezzo die Molino di Capraia.

Dort bekam ich das erste Mal Kontakt zu ihnen. Ich besuchte sie einmal – mehr zufällig, da ich in der Nachbarschaft mit jemandem eine Verabredung hatte, den ich aber nicht mehr antraf, da ich mich um einige Tage verspätet hatte. Gelangweilt in der Gegend herumwandernd stieß ich auf die Mühle. Ein altes Bauernhaus, am Hang gebaut, der etwa 30 Meter zu einem Bach abfällt. Frühere Generationen von Besitzern hatten dort Terrassenfelder angelegt, manche nur einen Meter breit. Bis auf einen kleinen Garten mit einer Ecke zum Sitzen und Liegen (in Hängematten) oberhalb des Hauses war inzwischen alles total verwildert.

Zusätzlich hatten die drei Frauen einige Pflanzen, Sträucher un Bäume in die „Wildnis“ (ital.: „Macchia“) gepflanzt, bzw. ausgesät. Und überall lagen isolierte oder abisolierte Drähte herum oder waren Leitungen gespannt. Einige Akazien beispielsweise waren fast vollständig von Drähten eingewickelt, zu anderen Bäumen führte nur eine Leitung hin, die dann aber mittels Elektroden und Klemmen an verschiedenen Ästen, Blättern und Zweigen befestigt war. Im Garten oben am Hang hatte man -zig Salat- und Kohlpflanzen schachbrettartig mit dem Drahtgeflecht verbunden, daneben wuchsen einige Lippenblütler, die nirgendwo angeschlossen waren, aber eine abisolierte Kupferleitung war exakt über ihre äußeren Blütenblätter gespannt, so dass etliche Pflanzen dem Metall auf einige Millimeter nahegekommen waren. Dann wieder, an einer Hausecke, ein Bougainvillea- Strauch, zu dem nur ein Kabel hinführte, das sich aber in -zig Pole verzweigte und so eine Vielzahl von Blättern verband. Zwei Feigenbäume hinterm Haus, am Rande des Staubeckens der Wassermühle, waren nicht nur an diverse Leitungen angeschlossen, die auf der Erde zu ihren Stämmen hinführten. Davor stand auch noch ein seltsamer Kasten, ein Transmitter, den man dazwischengeschaltet hatte.

Um einige weitere technische Details zu erklären, die mir das Funktionieren des Ganzen verständlich machen sollten, benutzten die drei Frauen italienische Begriffe wie „Contatto“, „Morsetto“, „Resistanza di ritorno“, „Interruttore di blocco“, „Bruciatore“, und ähnliche, die ich hier zwar übersetzt wiedergeben könnte, die aber die Funktionsweise im Detail auch nicht viel klarer machen würden. Den drei Frauen, das erfuhr ich dann in den nächsten Tagen, da ich sie fast täglich besuchte und mit weiteren Fragen bestürmte, ging es nicht darum, herauszubekommen, „was die Bäume sagen“ – um die Auslotung dessen, was einige Zytologen „zellulares Bewußtsein“ nennen oder Martin Buber „Ich-Du- Begegnung“. Noch weniger interessierte es sie, mittels Musikbeeinflussung optimale Ernten in ihrem Gemüsegarten oder bei ihren Eßkastanienbäumen zu erzielen (was ihre italienischen Nachbarn zu Anfang ein wenig gehofft hatten). Von jeder botanischen, landwirtschaftlichen oder informationstheoretischen Perspektive hatten sie sich mit ihren Arbeiten schon in Toronto entfernt. Und bis auf eine mehr schlechte als rechte Pflege der Gemüsebeete, Bäume, Sträucher, Weinreben und Unkräuter kümmerten sie sich um ihre „verkabelte Flora“ so gut wie gar nicht.

Statt dessen waren sie die meiste Zeit in der gemütlich eingerichteten Mühle damit beschäftigt, die von den angeschlossenen Pflanzen permanent ausgehenden Impulse (oder „Sprachen“) auf Polygraphen/Galvanometer, Elektroenzephalographen und Elektrokardiographen aufzuzeichnen. Letztere haben den Vorteil gegenüber den anderen beiden Geräten, dass sie keinen Strom durch die Pflanzen schicken, sondern lediglich den Spannungsabstand ihrer Entladungen messen. Daneben benutzten die drei Frauen aber noch einige andere Geräte wie einen an der Stanford-University entwickelten E-Meter, den sie (für 40.000 Lire) nachgebaut hatten und der auf die sogenannte „Galvanic Skin Response“ reagiert. Einige Teil zu einem anderen „brauchbaren piece“ fanden sie zufällig auf dem Müllplatz einer Firma, die in der Nähe von Bibiena elektronische Geräte herstellt: mehrere phasenrückkopplungsblockierte, in mikroelektronische Silikonplatten eingelassene Diskriminatoren. Aus diesen „Abfällen“ bauten sie sich eine „Meßbrücke“, wobei sie zur Messung des elektrischen Potentials Wechselstrom anstelle von Gleichstrom verwendeten, sowie einen automatischen Verstärkungsregler, mit dessen Hilfe sie die kleinsten Veränderungen im Kraftfeld von Pflanzen feststellen könnten. Ein weiterer Vorteil dieses Geräts war, dass hierbei – im Gegensatz beispielsweise zum Galvanometer – das oftmals störende „Rauschen“ wegfiel. Diese Apparatur funktionierte zusammen mit einem Oszillographen, der fast immer in Betrieb war. Auf dem Leuchtschirm der Elektronenstahlröhre erschien dann eine helle 8, deren Schleifen laufend ihre Form entsprechend den von der daran angeschlossenen Pflanze ausgehenden Impulsen veränderten.

Für mich hatte dieses Muster auf dem Leuchtschirm Ähnlichkeit mit den sich hastig bewegenden Flügeln eines flüchtenden Schmetterlings in Zeitlupe. Zwei EEGs besaßen ferner einen superschnellen Aufzeichner-„Schreiber“, der den Papierstreifen mit einer Geschwindigkeit von nahezu einem Meter pro Sekunde durchlaufen ließ. Mir war aufgefallen, ddassdie meisten Eßkastanienbäume nicht an irgendwelche Drähte angeschlossen waren. Hierfür benutzten sie ein anderes (fahrbares) Gerät: eine Röhre, die eine weite Öffnung, aber keine Linse davor hat und deren optische Achse parallel zur Achse einer Faradayschen Röhre verläuft, wird auf einen bestimmten Baum gerichtet, dadurch wird eine bestimmte Menge Elektrizität in ihn hineingepumpt. Die Veränderungen im lebenden Gewebe des Empfängers machen sich nicht auf einem Schreiber bemerkbar, sondern durch einen gleichbleibenden leisen Pfeifton (wie ihn etwa Sinuswellengenerationen hervorbringen), der in eine Reihe von einzelnen Impulsen zerfällt, sobald die Pflanze „reagiert“ oder „kommuniziert“, einfacher ausgedrückt, sobald irgendeine Veränderung in ihr vorgeht.

Ferner besaßen Elfi, Lena und Ohio einen Ultraviolett-Spektrometer, der zwar meistens „außer Betrieb“ war, der aber, wenn er funktionierte, die „mitogenetische Strahlung“ von Zitronenmelisse, Ginster, Mohrrüben, Rhabarber, Christrose und zwei Olivenbäumen aufzeichnete, die sich dann mittels eines Decoders oder Umwandlers auf einem kleinen Kassettenrecorder speichern ließ. Letztere – die Olivenbäume – sind außerdem noch an einige Mikrothermistoren angeschlossen, weil sie innerhalb von 24 Stunden extreme Temperaturschwankungen produzieren, welche sich im Sinne einer Verstärkung bzw. Abschwächung der e.e. zu Tönen umgewandelten „Strahlung“ benutzen lassen. In Elfis Zimmer stand eine Geranie, die sie mit einem umgebauten akustischen Sphymographen (Pulsschreiber) verkabelt hatte. In einem Raum hinter der Küche, der übrigens der einzige Raum im Haus war, in dem man keine Geräusche von Geräten und Aufschreibern hörte oder über irgendwelche Drähte und Leitungen stolperte, befand sich ihre Bibliothek, die so ziemlich alles enthielt, was seit ca. zwanzig Jahren auf diesem Gebiet – der Experimentiererei mit Pflanzen (in Japan, in den USA und in der UdSSR hauptsächlich) getan bzw. publiziert worden war.

Auch Jakob Böhme oder viele Indianer beispielsweise kommunizierten schon mit Pflanzen. Eines Abends, nachdem ich sie wieder einmal besucht, sie aber draußen in der Macchia beschäftigt gefunden hatte, nahm ich mir dort ein Buch aus dem Regal, das mich schon beim ersten flüchtigen Durchstöbern der Bibliothek interessiert hatte. Es handelte sich dabei um die Reiseaufzeichnungen eines portugiesischen Kapitäns, bzw. seines Sekretärs, d.h. insbesondere um deren Aufenthalt auf der Insel Locuta, südlich von Laputa. Diese Inselbewohner (der Reisebericht war allerdings schon 1903 in Lissabon veröffentlicht worden), die Locutaner, lebten ausschließlich vom Sammeln und Anbauen, also systematisierten Ernten von Pflanzen. Es gab außer einigen Insektenarten und einer von ihnen verehrten Fledermausart keinerlei tierisches Leben auf der Insel, und seltsamerweise verabscheuen die Locutaner, die im übrigen äußerst geschickte Auslegeboots-Bauer und -Benutzer sind, den Fischfang, bzw. das Verspeisen von Meerestieren jeglicher Art. Dieses Angewiesensein auf die Inselflora (zu der Maniok, Tapioka und Kokospalmen gehören, aber anscheinend erst seit einigen hundert Jahren) hat die Locutaner im Laufe der Zeit nicht nur zur Ausbildung und Anhäufung eines immensen botanischen Wissens getrieben, sondern ist auch noch völlig von dem unsrigen verschieden: Im Unterschied zu unserer kennt ihre Botanik anscheinend keine vertikale Achse in ihrem Klassifizierungssystem. (Man erinnere sich hierbei nur an das Linnésche „Ständesystem“ beispielsweise – in dem die Moose die Ärmsten bilden, die Gräser als Bauern, die Kräuter als Adel und die Bäume als Fürsten anzusehen sind, ja, in dem auf gut darwinistischer Art und Weise sogar die Botaniker selbst noch innerhalb dieses „Systems“ funktionieren. Linné ist in diesem von ihm als „Heer“ Charakterisiertem ein General, Jussieu Generalmajor, Haller und Gesner müssen sich mit dem Rang eines Obersten zufriedengeben; und für Siegenbeck bleibt nur die Position eines Feldwebels – sublime Rache des „Generals“, der sich zuvor bei Haller über die Kritik Siegenbecks an seinem „System“ beschwert hat.) Demgegenüber erstreckt sich das botanische Wissen der Locutaner – ohne abstrakte Begriffe wie „Baum“, „Strauch“, usw. überhaupt zu kennen – in der Unendlichkeit des Sprachraums, versucht gleichsam an das amorphe oder wildwüchsige Wachstum ihrer Objekte selbst sich anzupassen bzw. anzuschmiegen – dies ganz im Sinne einer „zarten Empirie“. So kommt es immer wieder vor, dass für (nach unserer Vorstellung freilich nur) ein und dieselbe Pflanzenart neue Wörter oder Wortverbindungen (unter reichlicher Verwendung sog. „Sufffixe“) gefunden werden, die auch – wenn sie gut gelungen scheinen – beibehalten werden, aber die „Sache“ durchaus nicht abschließen. Wenn beispielsweise ein oder mehrere Locutaner das Gefühl haben, eine bestimmte Pflanze noch nie zuvor derart gewachsen und in einem bestimmten Licht an einem bestimmten Ort stehend, gesehen zu haben oder auch nur gerochen oder in ihrer Einbildung sich vorgestellt zu haben, dann versuchen sie sofort, einen „neuen“ Begriff dafür zu finden, der natürlich aus verschiedenen „alten“ Worten oder Wortteilen zusammengesetzt wird. Und deswegen kann man nicht – wie Lévy- Strauss es noch tut – sagen: Die Locutaner kennen 12.824 Pflanzennamen, wo wir auf Locuta (sowie auf einigen kleineren angrenzenden Inseln) nur 683 kennen würden. Sie werden nie und ein für allemal alle Pflanzen kennen, so müßte es genauer heißen. Oder vielleicht treibt sie auch einfach die Furcht vor der Tatsache, dass man unterhalb einer Pflanzenart nur noch die Pflanzen zählen kann, immer weiter? (Die Locutaner sind schlechte Rechner!). Egal. Was mich besonders faszinierte an diesem portugiesischen Reisebericht, waren die seitenlangen ungläubigen Schilderungen einiger seltsamer Rituale der Locutaner, in und mit denen sie versuchten (ganz unabhängig von ihren zyklisch stattfindenden Erntefeiern), die Träume vieler ihnen anscheinend besonders wichtiger Pflanzen zu deuten. Man weiß mittlerweile, dass so ziemlich alle Säugetiere träumen, und selbst bei vielen Reptilien und Fischen wird die Traumphase in ihrem Schlaf nicht mehr für unmöglich gehalten, aber hierzulande hat man sich bisher kaum mit den „Trauminhalten“ beschäftigt. Sieht man einmal davon ab, dass bei im Schlaf „laufenden“ und „hechelnden“ Hunden gemeinhin davon geredet wird, ein solcher Hund würde dabei von einer „Jagd“ träumen. Auf jeden Fall hat man bisher träumenden Tieren zumeist nur unterstellt, sie würden dabei von ihrer jeweiligen „Lieblingsspeise“ träumen oder von einer besonders attraktiven Ausgabe ihrer jeweilig entgegengesetzt-geschlechtlichen Spezies. Solches könnte man gewissermaßen als „platt-freudianische“ Deutungsversuche tierliebender Laien bezeichnen. Aber die Locutaner „lieben“ die Pflanzen nicht, mal ganz abgesehen davon, dass ihre „Deutungen“ weitaus differenzierter (oder sollte man sagen: phantasievoller?) sind. Es ist vielleicht nicht übertrieben zu sagen, für sie bedeuten die Pflanzen – abgesehen vom Inzesttabu – das große Fragezeichen. Die Aufzeichnungen ihrer Deutungsrituale, die endlos tanzend um die Trauminhalte einiger Pflanzen kreisen, wie sie von jenem portugiesischen Sekretär (Laudade hieß er) niedergeschrieben wurden, lesen sich stellenweise wie das Traumtagebuch eines Irren (was nicht verwunderlich ist – halten sich nicht auf der anderen Seite viele Irre für „verpflanzlicht“?). Wie auch immer. Dieses Buch verdient es, ins Deutsche übersetzt zu werden.

Die drei Frauen meinten dazu, sie würden mehr an „Denotationen“, bzw. an deren „Variierungen“ interessiert seien als an „Konnotationen“. Das hatte ich aber schon gesagt, dass sie weniger versuchen, Kommunikationsprobleme mit irgendwelchen Pflanzen zu lösen als vielmehr deren Kommunikationsprozesse untereinander aufzufangen und mittels Tongeneratoren und Verstärker in Töne umzusetzen, gewissermaßen zu „versprachlichen“, zumindest aber für das menschliche Ohr hörbar zu machen. So ähnlich vielleicht, wie ich die italienische Sprache, die ich nicht spreche, wahrnehme: ein wohlklingendes Rauschen zwischen zwei oder mehreren intelligenten Sprechern. Wegen meines Nicht-Verstehens halte ich nämlich alle auf italienisch geführten Gespräche für ziemlich intelligent. Nicht zuletzt deswegen zeige ich wenig Neigung, mich desillusionieren zu lassen. Beispielsweise könnte ich mich dann dort nicht mehr stundenlang dem ungeteilten Genuß des Schlagerhörens im Radio hingeben.

Die drei Frauen nun, um darauf zurückzukommen, versuchten die mittels Geräte hörbar gemachten pflanzlichen Lebensäußerungen parallel auf 26 Tonbänder und Kassetten im unteren ehemaligen Mühlraum aufzuzeichnen. An dieser Stelle im Erdgeschoß, im größten Raum des Hauses, der im Sommer zum Hof hin offen ist, weil dann die große Flügeltür ausgehängt wird, findet die eigentliche musikalische oder kompositorische Arbeit von Elfi, Lena und Ohio statt – mit Mischpult (8 auf 4), 4-Kanal-Aufnahmegerät, zweitem Mischpult (4 auf 2) und 2-Kanal-Mastermaschine. Früher haben sie (auf den ersten Platten ist das sehr schön nachvollziehbar) auch noch die Möglichkeiten elektronischer Verwandler und Verzerrer reichlich genutzt (dazwischengeschaltet): Vocoder, Sequenzer, Ringmodulatoren etc.. Derlei ist jetzt aber erst einmal wieder in den Hintergrund gerückt (und staubt vor sich hin). Statt dessen arbeiteten sie nur noch mit einer Stage-Box, mit der sich 10.000 Volt auf einige selbstgebaute „Instrumente“ verteilen lassen – diese Instrumente werden allerdings von ihnen nicht „gespielt“, sondern von den mit der Musik der Pflanzen, Sträucher und Bäume gespeisten Tonbändern.

Spätestens hier stellt sich vielleicht die Frage: Was ist das denn nun überhaupt für eine „Musik“, die da zusammengeschnitten wird? Erst einmal: Zwar lassen sich die einzelnen Pflanzen einer Art oder Familie unterscheiden, was Lautstärke, Tonhöhe, Rhythmik, Schnelligkeit in der Tonfolge, Varianz etc. betrifft, aber es gibt auch innerhalb ein und derselben Pflanzenart gewisse Unterschiede in der Ausdrucksweise.

Lena hatte vier Kongogras-Pflanzen (ein Steppengras, das annähernd zwei Meter hohe wird) in der Macchia auf unterschiedlichen Terrassen angepflanzt. Die ersten Wochen hörten sie sich an wie vier im Eismeer bei Nebel vom Kurs abgekommene Fischkutter-Nebelhörner oder eher noch wie vier verwaiste Pottwalkinder, die wenigstens untereinander noch in Rufkontakt bleiben wollten. Dann wurde diese Rufe langsam lauter, fast schrill, aber zugleich selten und immer seltener. Dagegen Elfis Geranie, die ununterbrochen vor sich hin schwätzte – dabei Pfeif-, Schmatz- und Gurgelgeräusche produzierend. (Wobei man sich bewußt sein sollte, dass dergleichen Anthropologismen nur Annäherungswerte oder Übersetzungshilfen sein können, in Wirklichkeit sind ihre Äußerungen nicht mit „Gurgeln“ oder „Schmatzen“ identisch.) Der riesengroße Efeu, der an der Westseite des Hauses bis zum Dachrand sich bereits hochgerankt hatte, hörte sich genauso an wie eine Efeuranke, durch die der Wind weht und die Blätter gegeneinander bewegt bzw. gegen die Hauswand und an die Dachrinne scheuert, wobei er sich so oder so ähnlich auch „ausdrückte“, wenn es völlig windstill war und sich kein Blatt bewegte. Und eine blecherne Dachrinne gab es an dem Haus sowieso nicht. Einer der vielen Akazienbäume gab Geräusche von sich, die sich anhörten, als würde eine Kindergruppe fortwährend kleine Hölzchen zerbrechen oder aber mit den Fingern schnipsen. Einige Gräser, die zusammengenommen auf den ersten Blick wie ein kleines Stückchen ungepflegter englischer Rasen aussahen, produzierten auf einem umgebauten „Elektrovegetometer“ (ehemals eine Erfindung von Bertholon) ein fortwährendes und an- und abschwellendes Rauschen, wie man es gemeinhin aus den „Störungen“ der Kommunikation (zwischen irgendwelchen elektronischen Sendern und Empfängern kennt), hier aber, am anderen Ende der Evolution gewissermaßen, genauer: der Nahrungskette, bedeutete es genau das Gegenteil. Am meisten hatten es mir einige mit Kabeln verbundene Aprikosenbäume angetan. Mitunter waren sie fast vollkommen ruhig, aber dann fingen sie langsam an, wie ein heraufkommender Sturm, dazu oder daneben setzte ein Schlagen ein wie ein über Stethoskop verstärktes Herzklopfen. Dies wurde so schnell, dass es in ein Sausen überging, das seinerseits drei- oder vierfach zu hören war: ein tiefes und dumpfes Summen, ein klares Murmeln wie von einem klaren fließenden Wasser und ein sehr scharfes Pfeifen, dann noch ein hektisches Surren, das Ähnlichkeit mit dem Geräusch eines gestörten Bienenschwarms hatte. Einige Kürbispflanzen oder Wassermelonen (ich weiß nicht mehr genau, welche es waren), schienen mir weit entfernten Kongaspielern ähnlich. Ich erwähnte schon den Bougainvillea-Strauch: Er bzw. seine Blätter gaben Geräusche von sich wie ein Dutzend Kojoten (ich muß dabei gestehen, dass ich noch nie Kojoten gehört habe!) oder vielmehr wie zwei Kojoten, die sich paarweise in ihrem Geheul ablösten, wobei dazu noch so etwas wie ein feines Echo kam, dazu ein weiteres und noch ein weiteres, immer feiner werdendes Echo.

Die meisten Geräusche konnte ich natürlich nicht identifizieren in diesem Kabeldschungel im unteren Mühlraum, aber was es auch immer für ein Gefiepe, Gebrumme, Geblubber, Gesäusel oder Gemurmel war, eine gewisse Rhythmik war fast überall rauszuhören, d.h., gewisse Sequenzen wiederholten sich, wenn auch durchaus mit inneren Variationen oder Doppler-Effekten. Und obwohl die drei Frauen nur an dem musikalischen Aspekt der interpflanzlichen Artikulationsweisen interessiert waren und also diese nicht mit irgendwelchen intervenierenden Variablen (wie Wetter, Sonne, Bedrohung, Tageszeit, Blütezeit, Fruchttrieb, Fruchtreifung, Mondstellung usw.) in Zusammenhang brachten, wie sie ebensowenig darüber groß nachdachten, wie die Pflanzen diese Töne und Geräusche produzierten und warum und welche Rolle dabei den einzelnen Pflanzenteilen (Wurzel, Stamm, Ast, Blatt, Blüte usw.) zukam, bzw. wie diese dabei zusammenwirkten, so läßt sich doch immerhin so viel dazu sagen, dass diese pflanzlichen Verlautbarungen weder „dem arbeitenden Nervensystem“ noch „dem pulsierenden Blut“ geschuldet sind, also gänzlich außerhalb eines (mit solchem ausgestatteten) Organismus produziert werden. Was natürlich nicht heißen soll, dass diese Pflanzen nicht auch gewissen Harmonievorstellungen nachhängen – was dem Menschen recht ist, ist der Pflanze vielleicht nur billig. Der neuesten LP von Elfi, Lena und Ohio ist das sehr schön, sehr unverfälscht, zu entnehmen. Ihre Platten werden übrigens über das Sieneser Label „Niente Divertimento“ vertrieben und sind fortlaufend durchnumeriert: „Canti di Macchia di Capraia“ I/II/III usw.. Ich bin mir bewußt, dass ich hier – teilweise aus Gründen meines Dilettantismusses, aber auch wegen der hier erforderlichen Kürze, vieles unklar oder zu vage gelassen habe. Hinzufügen möchte ich aber wenigstens noch, dass Elfi, Lena und Ohio diese Musik nicht aus irgendwelchen intellektuellen oder ökologischen Überlegungen heraus zusammenstellen oder zusammenmischen, sondern aus dem ganz simplen Vergnügen an Musik und – damit zusammenhängend – Tanz. Sie ist zwar nicht ganz so eingängig wie der Pogo beispielsweise (sie entspringt ja auch ganz anderen Zusammenhängen), aber dennoch ist sie viel einfacher, will sagen: tanzbarer – als beispielsweise die Musik der „Großen Untergangsshow“ auf den Tempodrom- Festivals, von der die drei Frauen sagten, man solle die Jungs ruhig machen lassen, sie sei immerhin für diejenigen gut, „die nur durch Vernünfteln zum Glauben kommen können“, wie es Hugo Ball wohl gesagt hätte. Wobei mir allerdings nicht klar geworden war, was sie mit „Glauben“ dabei meinten, denn nichts liegt ihnen ferner als „Mystisches“, „Religiöses“ oder ähnliches. Sie sind fanatische und geniale Techniker/Tüftler und Künstler/Musiker. Über diese Leidenschaft haben sie selbst die einfachsten botanischen Kenntnisse vergessen oder verschlampt. Nicht einmal der Salat im Garten wird von ihnen rechtzeitig geerntet, bevor er ins Kraut schießt. An einem Abend diskutierten wir bis in die späte Nacht hinein am Kamin in der Küche bei Kerzenlicht den „Fairlight CMI“ von Bognermayr und Zuschrader. Ich kannte nur deren Platte „Erdenklang“, die drei Frauen hatten selbst einmal mit diesem von Peter Vogel entwickelten Gerät im österreichischen Forsthaus der beiden Musiker experimentieren können, wenn auch unter scharfer Beobachtung der beiden Männer. Ohio erzählte, entschuldigend lächelnd, dass die beiden österreichischen Musiker dabei eine ganze Menge von den Frauen gelernt hätten, was die spätere Produktion ihrer „Bio-Musik“ betrifft, die sie dann mit Industrie-Tönen und sogar mit an Bruckner und Vivaldi gemahnenden Sentenzen vermischt und polyphon arrangiert zu grotesken Symphonien verschmolzen hatten. Bei ihren Bio-Musik- Sequenzen würde es sich allerdings nur um so offenliegende Geräusche wie fallende Wassertropfen oder die Donau bei Linz, eine Tierstimme und Ähnliches handeln, wobei die eigentliche „Arbeit“ des Gerätes darin liege, gewissermaßen komplexe kombinatorisch-kontrapunktische Aufgaben zu übernehmen, ein elektronischer Leibniz sozusagen. So lasse sich aus dem „Wassertropfen“ beispielsweise ein xylophonähnliches Instrument herstellen, unscharf ausgedrückt. Der „Fairlight CMI“ also als ein durchaus traditioneller Komponist, dies auch noch in seiner Spielart als Pop-Musik- Produzent, der das „Knarren einer Bettfeder“ in ein fast perfektes „Emotional Rescue“ (von den Stones) verwandelt, vielleicht auch nur in ein „zu perfektes“ Retro-Szenario. Während es den drei Frauen in der toskanischen Mühle darum geht, ihrer Flora durch Verkabelung und Anschluß selbst den Swing zu entlocken, eigene kompositorische Überlegungen und Anstrengungen also möglichst auf Null zu reduzieren. Nach meinem letzten Besuch bei ihnen auf der Mühle brachten sie mich mit ihrem R4 runter in den Ort zum Bus. Der Ort, Talla, ist der Geburtsort von Guido di Monaco – auf dem Dorfplatz neben einem Goldfischteich steht ein kleines Denkmal mit seinen Lebensdaten. Außerdem kann man auf dem Weg zum Friedhof noch sein Geburtshaus besichtigen. Das taten wir aber nicht, sondern tranken wegen der Mittagshitze einen mit Wasser verdünnten Wein bei Senora Tassini, die eine der zwei Kneipen im Ort besitzt. Elfi, das darf ich zum Schluß vielleicht noch erwähnen, steht übrigens auf ganz konventionelle Rockmusik (Roch’n’Roll). Oder jedenfalls hat sie sich vor einigen Wochen mit einem in Berlin lebenden Saxophon-Spieler verheiratet, der im Hauptberuf den Bioladen „Sesammühle“ betreibt. „Wir heiraten nur, weil wir so weit auseinander wohnen“, erklärte sie dazu. P.S.: Eines habe ich noch vergessen: Elfi, Lena und Ohio arbeiten jetzt schon seit mehreren Jahren mit Pflanzen. Dabei haben sie festgestellt, dass zwar keine Pflanze völlig stumm ist (Stummheit bedeutet Tod oder Defekt im angeschlossenen Gerät!), aber es gibt doch eine ganze Reihe von Pflanzen (nicht unbedingt eine ganze Pflanzenart!), die ziemlich „unmusikalisch“ sind – einige Eichen beispielsweise, aber auch sehr viele Hülsenfrüchte und Aubergingen. Wobei „Unmusikalität“ hier so viel bedeuten soll wie: Man kann auf ihren Sound einfach nicht abfahren, d.h., man kann ihn nur reichlich untergemischt verwenden, wenn überhaupt.

So ungefähr spielt man mit einem Theremin, aber doch nicht mit Pflanzen.

2. Interview mit einem Wissenschaftler im Botanischen Garten: http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2006/10/06/

3. Bauern und Partisanen in Italien:

„Zu Beginn schreitet man also vorsichtig aus“ – so beginnt die Partisanen-Laufbahn des englischen Offiziers Stuart Hood mit dem Kampfnamen „Carlino“ im Herbst 1943, nachdem Italien kapituliert und man ihn aus einem norditalienischen Gefangenenlager entlassen hatte. Zusammen mit einem Leidesgenossen macht Hood sich auf in Richtung Süden – der deutschen Front entgegen, damit aber auch den Alliierten, die inzwischen in Neapel gelandet waren.

Die beiden Engländer meiden auf ihrem Marsch durch das feindliche Land zunächst alle Menschen und Dörfer: „Auf den Hügeln beherrscht man die Ebene und fühlt sich frei“. Aber nach einer Woche steigt Hood doch runter – und das „war ein Zeichen, dass wir begannen, der Realität ins Auge zu sehen“. Sie brauchten erst einmal unauffällige Kleidung und was zu essen. Das Problem, bei welchem Bauern sie anklopfen sollen, wird immer wieder aufs neue magisch entschieden, aber fast alle erweisen sich als äußerst hilfsbereit und solidarisch, weswegen der Autor seine „Geschichte aus dem Widerstand“ auch den italienischen Bäuerinnen und Bauern gewidmet hat.

Der BBC-Programmdirektor und Filmregisseur Stuart Hood hat bereits mehrere Romane über Partisanen geschrieben: u.a. über die Stadtguerilla in Lateinamerika, in der BRD und im spanischen Bürgerkrieg. Er begann 1955 – zunächst mit der Niederschrift seiner eigenen Erfahrungen in Italien, die er jedoch rückblickend ungenügend findet: „Ich glaube, ich konnte damals mit meinen Erfahrungen noch nicht zu Rande kommen. Als ich 1944 nach England zurückgekehrt war, litt ich unter dem, was man heute posttraumatischen Schock nennen würde. Gewisse Dinge habe ich konstant verdrängt. Ich konnte erzählen, was geschehen war, die nackten Tatsachen, aber ich konnte nicht damit umgehen“.

1985 erschien deswegen eine überarbeitete Neuauflage mit nachträglichen Einschüben, die Stefan Howald nun ins Deutsche übertragen und mit einem schönen Nachwort versehen hat. Inzwischen wurde Hood/Carlino in der Toskana zu einem Helden des Widerstands und zum Ehrenbürger von Campi Bisenzio erklärt, weil seine erste Partisanengruppe, der er sich einst in der Region Chianti angeschlossen hatte, bis auf ihn aufgerieben worden war und man ihre „Schlacht von Valibona“ später als erste bewaffnete Auseinandersetzung der Partisanen mit faschistischen Milizen begriff. Vor Ort ist der Autor bereits in die Legende eingegangen: „Ich habe mich schon in der Situation gesehen, dass ich in eine Bar ging und mein italienischer Freund zu einer Frau sagte, ‚das ist Carlino‘, worauf sie erwiderte, ‚aber den hat es doch nie gegeben‘.“

Ähnlich wie dem Marxisten Hood erging es auch dem rechten Partisanen Edgardo Sogno, der zu guter letzt – vor zwei Jahren – sogar mit einem Staatsbegräbnis geehrt wurde. Er war nach dem September 1943 Kommandant der monarchistischen „Organisation Franchi“ gewesen, auf deren Konto einige besonders kühne Partisanenaktionen gegen die Deutschen gingen. Nach dem Krieg wurde Sogno Botschafter Italiens in Burma. Mit dem Erstarken der Linken widmete er sich jedoch dem Kampf gegen das „klerikal-marxistische Regime“ in Rom, was ihn 1976 wegen „Staatsstreichplanung“ für einige Monate ins Gefängnis brachte. Seine zahlreichen und zudem einflußreichen Freunde sorgten dafür, dass er mangels Beweisen wieder frei- kam. Die italienische Linke bestand demgegenüber jedoch darauf, dass es spätestens ab 1964, seit der Affäre Sifar, immer wieder solche rechten Verschwörungen gegeben habe, wie z.B. die Geheimloge P2 und die militärische Geheimloge „Gladio“, daneben noch weitere unbekannte, die u.a. mit Bombenterror-Aktionen – wie die auf dem Bahnhof von Bologna 1980 – eine Strategie der Verunsicherung sowie der Spannung („tensione“) verfolgten. Und ferner, dass der einstige Resistenza-Held Edgardo Sogno daran wesentlich beteiligt gewesen sei.

In seiner posthum erschienenen Biographie „Das Testament eines Antikommunisten“ hat er sich nun auch selber dazu bekannt, etwa zeitgleich mit dem CIA-gestützten Sturz Allendes in Chile 1973/74 eine analoge „Staatsstreichplanungen“ initiiert zu haben, wobei ebenfalls die Amerikaner mitmischen sollten und die höchstrangigen italienischen Militärs sowie Carabinieri eingeweiht waren.

Die FAZ meinte dazu (im April 2001), dass es im Italien der Nachkriegszeit eben zwei politische, gesellschaftliche und moralische Realitäten bzw. Gemeinschaften gab – und daß man „die ‚Strategie der Spannung‘ und den Terrorismus rechter wie linker Couleur vor diesem Hintergrund zu sehen hat“.

Damit wird der linke Partisanenkampf, der in einen Volksaufstand gipfeln sollte, jedoch nach dem Krieg zunächst in die KPI und dann in verschiedene linksradikale bis terroristische Gruppen mündete – in einem Atemzug mit rechten Partisanen genannt, die nach 1945 immer wieder Staatsstreiche planten und Bombenattentate verübten, um die italienische Nachkriegs-Demokratie zu zer-spannen.

Diese Sichtweise hat bei vielen Konfliktforschern derzeit Konjunktur, wobei sie sich gerne auf den rechten italienischen Schriftsteller Curzio Malaparte berufen, insbesondere auf dessen Bestseller aus dem Jahr 1932: „Die Technik des Staatsstreichs“. Der Kriegsflaneur mit dem bürgerlichen Namen Erich Sukkert behauptet darin mittels fiktiver Dialoge zwischen Lenin und Trotzki, daß die Aufstands-Strategie des ersteren nichts gewesen wäre ohne die Taktik des letzteren. Indem Malaparte die daraus von ihm gebündelte Staatsstreich-„Technik“ von allen sozialen und historischen Gegebenheiten entkleidet, soll sie immer und überall anwendbar sein. Erstmalig erprobt wurde sie angeblich von Trotzki kurz vor der Revolution – in „unsichtbaren (Putsch-)Manövern“. Leo Trotzki selbst hat 1932 in seiner „Kopenhagener Rede“ zu diesem Unsinn eines „faschistischen Theoretikers, so etwas gibt es“ kurz Stellung genommen: Malaparte habe keine Ahnung von den Problemen und der Organisation sozialer Kämpfe, stattdessen huldige er einem primitiven Persönlichkeits- und Genie- bzw. Führer-Kult. Die Massen seien für ihn höchstenfalls Manövriermasse.

Der ehemalige Trotzkist Stuart Hood, um wieder auf dessen Partisanen-Biographie zurück zu kommen, schlägt sich noch heute – als Pensionär in Brighton lebend – mit den Problemen des Widerstandskampfes von unten herum, nicht zuletzt, weil ihm eine Existenz als „Intellektueller – ohne gesellschaftliches Engagement überhaupt nicht erstrebenswert scheint“. Sein Buch „Carlino“ ist denn auch geeignet, den Unterschied zwischen Volksaufstand und Staatsstreich noch einmal zu betonen. In Italien spricht man heute von einem „Verrat“ – der Elite. Dieser begann anscheinend bereits mit der Kapitulation 1943: Damals standen den zwei deutschen Divisionen bei Rom insgesamt sechs italienische gegenüber, die jedoch trotz ihrer Übermacht keine Anstalten trafen, nach dem Waffenstillstandsabkommen ihrer Regierung mit den Alliierten nun ihre vorherigen Verbündeten, die Deutschen, zu entwaffnen. Stattdessen entwaffneten sie sich massenhaft selber. Die in der Mehrzahl kommunistisch orientierten Partisanen verübten derweil zusammen mit entflohenen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern immer mehr Attentate und Überfälle – bis hin zu „Stegreifaktionen“ – womit die Ermordung von zumeist uniformierten Deutschen bei günstiger Gelegenheit gemeint war. In einigen Alpentälern entstanden für kurze Zeit „freie Republiken“

Über „die barbarische deutsche Besatzung der Hauptstadt“ drehte Rossellini kurz nach der Befreiung den Film „Rom – offene Stadt“, mit dem der „Neo-Realismus“ bzw. -„Verismus“ anhub, dessen erstes Manifest bereits 1944 in der Zeitung „Partigiani“ veröffentlicht wurde. Der erste neorealistische Roman „Uomini e no“ von Elio Vittorini erschien 1945 und handelte von der Mailänder Stadtguerilla. In den Arbeiterstädten Mailand und Turin waren die Partisanenkämpfe am Ende in bewaffnete Aufstände gegipfelt. Die „New York Times“ jubelte damals: „Nirgends im besetzten Europa hat es je eine Massenbewegung gegeben, die sich mit der Revolte der italienischen Arbeiter vergleichen läßt. Sie ist der Höhepunkt einer Kampagne der Sabotage, der örtlichen Streiks und des Partisanenkriegs“.

In Neapel, wo die Alliierten gelandet waren, entwickelte sich dagegen die Unmoral zu einer wahren Volksbewegung – „Pest“, wenn man Curzio Malaparte glauben darf, der seine Eindrücke über die dortige mit den Amerikanern aufgekommene Massenprostitution folgendermaßen zusammenfaßte: „Der Krieg war besser als dieser Friede“. Kurz darauf marschierte er dann mit den Amerikanern in Rom ein.

Im von deutschen Soldaten und faschistischen Milizen besetzten Teil Italiens konnte Stuart Hood zur gleichen Zeit „herausfinden“, dass der Feind der Landbevölkerung die Autorität ist: „der Landbesitzer und sein Verwalter, der Staat und seine Inspektoren, der Duce und der Papst. Für sie bedeutete Faschismus Autorität…Seine Gegner mussten, nach einfacher Logik, ihre Freunde sein“. Und deswegen genossen die beiden Engländer – ganz anders als etwa die jüdischen Partisanen in Polen und Galizien 1944 – die Unterstützung der Bauern, außerdem konnten sie sich bald im Gegenzug auch auf deren Höfen nützlich machen und kamen dabei wieder zu Kräften: „Unser Ruhm wuchs von Hof zu Hof…Wir betraten die Toskana am 10. November“. Dort stellte dann ein Bauer für sie die Verbindung zur ersten Partisanengruppe her.

Hoods Gefangennahme hatte bei ihm das Gefühl hinterlassen, versagt zu haben, zudem hatte er Schuldgefühle, weil er nicht in Spanien gekämpft hatte – so sah er in den Partisanen nun die Möglichkeit, sich „zu beweisen“. Und dann waren die beiden Offiziere damit auch nicht mehr länger auf sich allein gestellt, „sondern wurden in ein Netz hineingezogen, dessen Mitte in Florenz beim Komitee der Nationalen Befreiung lag“. Zudem konnten sie sich endlich bewaffnen. Nachdem sein Freund sich nach Florenz durchgeschlagen hatte, mußte er aber wieder einen „Alptraum an Einsamkeit“ durchleben und wurde zu „einem Kenner von Ställen und Schlafplätzen“. Die Bauern, die er wegen ihrer „Anhänglichkeit ans Land“ beneidete, retteten ihn regelmäßig „vor der vollkommenen Verzweiflung“.

Nachdem der 29jährige bereits drei Jahre von zu Hause weg war. erreichte er langsam eine „Ausgeglichenheit“, die ihn befähigte, „jeden Tag zu nehmen wie er kam, und nicht weiter in die Zukunft zu schauen“. Dazu fällt ihm ein partisanischer Gedanken aus der Genesis ein: „Er fuhr leicht dahin wie Wasser“.

Als im Sommer 1944 die Front näher rückte, „wuchs“ seine Partisanengruppe: Es schlossen sich ihnen Flüchtlinge aus der Stadt – Siena – an sowie eine Gruppe von Polen „- Jungs, kanpp unter zwanzig, wild und nicht zu kontrollieren, begierig zu töten“.

Die letzten Tage vor der Befreiung von Florenz treibt sich Hood in der Stadt – als Hilfspolizist getarnt – herum, die Taschen voller Sprengstoff. Im Hauptquartier der Kommunistischen Partei erhält er nach den Siegesfeiern den Befehl, „die Entwaffnung der Partisanen zu stoppen“. Schließlich tritt er, ausgerechnet mit einem deutschen Priester zusammen, die Heimfahrt an – und fällt in eine erste posttraumatische Depression. Sein Begleiter tröstet ihn: „Es gibt keinen Grund an den Menschen zu Verzweifeln – denk an deine italienischen Bauern“. Hood selbst erklärt, warum er über elf Monate brauchte, um die Frontlinie zu überschreiten und sich wieder bei den Soldaten einzureihen: „Mich hielt in diesem Niemandsland, dass ich nicht daraus auftauchen wollte“. Denn insbesondere „die Monate, die ich in Chianti verbrachte“, hatten „ihre spezielle Qualität an Glück, die sich über die Furcht und die Notwendigkeit zum Töten hinwegsetzte“. Er wurde dort „Mitglied einer Familie und einer Verschwörung“. Diese Erfahrung widerlegte ihm schließlich die Theorie, die stets „dazu neigt, menschliches Mitgefühl als Faktor auszuschließen, und im bäurischen Verhalten das Kalkül betont“.

Nachdem der Autor aber 1981 noch einmal Chianti besucht, und die Zerstörung der Landwirtschaft seit 1945 sowie die Zersiedlung der Landschaft dort mitbekommen hat, fügt er hinzu: „Als ich ging, verstand ich ein wenig, warum der heutige Partisan wahrscheinlich der Stadtguerillero ist, weil mit dem Tod der bäuerlichen Kultur und den bäuerlichen Netzwerken, von denen ich zum Überleben abhängig gewesen war, auf dem Land kaum mehr ein Maquis aufgezogen werden kann“. Damals boten die Bauern nicht nur Unterstützung, sie beteiligten sich auch massenhaft am Partisanenkampf. Einer von ihnen war der in den norditalienischen Alpen aktiv gewordene junge Luigi Meneghello, der heute in England lebende Schriftsteller berichtet darüber in seinem Buch „Die kleinen Meister“, u.a. kommt er darin auch auf die vielen entflohenen englischen Soldaten zu sprechen, die sich den Partisanen angeschlossen hatten. Insofern ergänzen seine Erfahrungen die von Steward Hood.

Das hier ist mein Zahnarzt und Freund Lippo Lippi an seinem Stammplatz.