Zugewucherte Schienen, eine abbröckelnde Bahnsteigkante, verblichene Schiftzeichen, ein zugenageltes Bahnhofsgebäude. Kein Laut zu hören, außer dem Summen von Bienen, und ab und zu in der Ferne der Motor eines vorbeifahrenden Autos. Auf der anderen Seite der Schienen bewegt sich der Roggen in sanften Wellen. Die Nachmittagssonne legt einen silbrigen Glanz über die Ähren.

Es ist 1995, unsere erste Zeit im sogenannten Umland von Berlin. In der Nähe von Reichenow, dem Ort, an dem wir uns ansiedeln wollen und wo wir für den Anfang einen Bauwagen hingestellt haben, gibt es den Bahnhof Schulzendorf, an dem noch immer alle zwei Stunden ein Zug aus Berlin-Lichtenberg hält. Man kann es kaum glauben. Die Bahnstation sieht so verlassen und vergessen aus, als läge sie in der Steppe von Kasachstan. Wir stehen und warten. Unsere Freundin C. hat sich angekündigt. Wir schauen das Gleis entlang, das sich auf beiden Seiten in der Ferne verliert. Nicht wie Kasachstan – der Vergleich ist eine pure Vermutung – sondern wie im Western, wie der Anfang von „Spiel mir das Lied vom Tod“. Der Zustand des Wartens löst sich von dem ab, was kommen soll. So sehr, dass das erwartete Ereignis fast irreal wird.

Doch dann dringt es, erst kaum wahrnehmbar, ins Bild ein: es zeigt sich als dunkler Punkt am westlichen Horizont und nimmt langsam Form an. Das warnende Pfeifen einer Lokomotive ertönt. Ein dumpfes, langsam anschwellendes Dröhnen eilt dem Zug auf den Gleisen voraus. Ein Signal, das wir für längst eingerostet gehalten hatten, hebt sich kreischend und gibt die Einfahrt frei.

Und dann ist uns plötzlich dunkel vor Augen. Wie ein gewaltiger Vorhang hat sich die Diesellok mit ihren zwei Anhängern zwischen uns und das Kornfeld geschoben. Die Zugbegleiterin, die seit der letzten Straßenüberquerung außen auf einem Trittbrett mitgefahren ist, springt herab. Der Zug schnauft. Eine Tür geht auf. Wir umarmen C., die ihr Köfferchen auf dem grasüberwachsenen Bahnsteig abgestellt hat. Sie ist die einzige Reisende, die hier aussteigt. Während wir uns begrüßen, ist die Uniformierte zurück auf das Trittbrett am Zugende gestiegen, gibt das Signal zur Abfahrt und schließt die Tür hinter sich. Der Zug rollt, langsam Fahrt aufnehmend, an uns vorbei. Die Zugbegleiterin schaut uns durch die Scheibe der letzten Tür an. Wir sehen den Schlussleuchten nach, die allmählich zu einem Punkt zusammenschmelzen und in der Ferne verlorengehen. Das Kornfeld schimmert, Insekten summen und der Bahnhof liegt wieder im Dornröschenschlaf. Es scheint, als sei C. mit einer Zeitmaschine aus einer anderen Epoche gekommen und hier abgesetzt worden.

1997 wurde der Zugverkehr eingestellt. Erst fuhren die Züge nur noch bis Tiefensee, ein paar Jahre später war dann schon in Werneuchen Schluss. Und dabei ist es bis heute geblieben. Der Bahnhof Schulzendorf war seitdem wirklich verlassen. Der letzte Streckenabschnitt zwischen Möglin und Wriezen wurde kurzerhand für den Bau einer Umgehungsstraße abgerissen. Die Zeit, in der die Metropole Berlin den Verkehr mit ihrem Umland auf der Schiene organisierte, schien für alle Zeiten der Vergangenheit anzugehören. Die weit verzweigten Eisenbahnstrecken fielen dem strengen Rentabilitätsdiktat der Nachwendezeit zum Opfer. Sie wurden zum Freizeitgelände mit Draisinen-Betrieb wie in Tiefensee, zum Radwegenetz wie im Oderbruch oder wurden einfach eingeebnet wie kurz vor Wriezen. Wer auf dem Land lebte oder dorthin zog, hatte ein Auto oder musste halt den Bus nehmen.

Das Bahnhofsgebäude in Schulzendorf ist inzwischen verkauft. Wenn wir vorbeifahren, sehen wir Baumaterialien. Das Haus ist eingerüstet. Lange tut sich nichts, dann werden Fenster eingesetzt und das Dach neu gedeckt. Es sieht aber nicht so aus, als wenn bald jemand einziehen würde. Auf den Gleisen steht ein ausgebauter Waggon, vielleicht die vorläufige Wohnung der neuen Eigentümer?

Die Gleise zwischen Tiefensee und Schulzendorf sind an einen Eisenbahn-Club verkauft. Er hat seine Clubräume im Bahnhof Sternebeck. Von dort machen die Bahn-LiebhaberInnen ab und zu Fahrten mit ihren alten Zügen und Rangierloks. Das ist auf der stillgelegten Strecke erlaubt, weil die Befahrbarkeit, also die Verkehrssicherheit dadurch erhalten wird.

Doch seit einigen Jahren ziehen immer mehr Menschen von der Stadt aufs Land. Wenn sie es sich leisten können, in den Speckgürtel, also in Reichweite der S-Bahn, sonst eben weiter nach draußen – und der Speckgürtel wächst mit ihnen. So ist es auch im Barnim, der Märkischen Schweiz und dem Oderbruch. Zahlungskräftige RenterInnen-Paare kaufen sich alte Bauernhäuser, findige Nachwuchs-InvestorInnen erwerben marode Schnitterkasernen und aufgegebene Bahnhofsgebäude, lassen sie ausbauen und vermieten sie zu fast-Berliner Preisen. Junge Familien schaffen sich ihr erträumtes Eigenheim in einer der überall neu entstehenden Siedlungen. Die Mietpreisentwicklung in Berlin und schließlich Corona haben den rush aufs Land angekurbelt, Breitbandverkabelung und Home-office-Arbeitsverhältnisse haben es möglich gemacht.

Die Folgen des Zuzugs sind für die sozialen Verhältnisse auf dem Land teils ermutigend und teils fatal. Mit den organisationsfreudigen Neu-BürgerInnen entstehen überall neue Initiativen und Projekte, die ihr Publikum suchen. Galerien, Konzerte, Lesungen, Workshops und Seminare aller Art. In den Gemeinderäten wird wieder diskutiert, weil es nicht nur müdes Abnicken, sondern lebhaften Protest gegen zweifelhafte Investitionsprojekte gibt. Es bilden sich Bürgerinitiativen und Interessensgruppen, die wissen, wie man sich Öffentlichkeit verschaft.

Aber die Stadtflüchtigen haben auch Ansprüche; Windräder und Solarfelder sollten möglichst außerhalb ihres Gesichtskreises sein; Rasenmäher müssen am Wochenende schweigen und selbst ein ruhestörender, weil schon nachts krähender Hahn wurde mit Gerichtsbeschluss bekämpft.

Wer aufs Land zieht, will nicht nur mehr Platz für weniger Geld, der/sie will auch dem, was als „Natur“ gilt, näher sein. Der weite Himmel, über den am Tag die Vogelschwärme und nachts die Sterne ziehen. Der Blick über die Roggenfelder, das Summen der Bienen, Feldwege, an denen die Apfelbäume blühen, Schilf-bestandene Seen und lichte Wälder, in denen im Herbst die Pilze aus dem Boden sprießen. Ruhe und diese Art von Natur – darauf scheinen die StädterInnen einen Anspruch zu erheben. Das ist einer der Gräben, der sich zwischen Einheimischen und Zugezogenen auftut. Auch die Vorstellung von dem, was „richtige“, also ökologische Landwirtschaft ist, darüber lassen sich die hier Geborenen ungern belehren. Windräder und Solarfelder mögen sie aus anderen Gründen nicht als die Menschen aus der Stadt, die wollen sie einfach nur nicht sehen, die Einheimischen finden sie unnötig und ideologisch; Braunkohle war schon immer, AKWs gelten auch als unproblematisch.

Der andere Riss entsteht durch das, was man leichtfertig Neid nennen könnte. Die Herziehenden haben oft ganz andere Möglichkeiten, Grundstücke zu bezahlen oder den Ausbau alter Häuser zu finanzieren. Die Folge ist, dass sich durch die Begehrlichkeiten besonders des Mittelstandes aus der Stadt die Grundstücks- und Häuserpreise in den letzten Jahren verdreifacht haben. Die nächste Generation der Einheimischen hat kaum noch eine Chance, sich auch hier anzusiedeln, wenn die Eltern nicht schon vor längerer Zeit ein Baugrundstück für sie reserviert haben. Die Gemeindevertretungen kennen das Problem, können aber wenig machen. Gemeinde-eigene Grundstücke, die bevorzugt an die Kinder-Generation abgegeben werden könnten, gibt es kaum noch, seit in den 90er Jahren alles verscherbelt wurde. Die Verdrängung, auch Gentrifizierung genannt, ist nicht aufzuhalten.

Jetzt bekommt die Existenz oder Nicht-Existenz einer Bahnverbindung eine viel weitergehende Bedeutung. Es geht nicht mehr nur um die Anbindung an die Stadt für BerufspendlerInnen, sondern auch die Erreichbarkeit des Landes von der Stadt aus. Extrem wichtig für den Ausflugsverkehr, der einen immer größeren Anteil an Erwerbsmöglichkeiten in der ländlichen Region hat. Extrem wichtig auch für kulturelle Veranstaltungen, Seminare oder ähnliches, die in Klosterruinen, ehemaligen Gutshäuser, Schulen oder Bahnhofsgebäuden stattfinden. Man erkennt es an den Preisen, auf welche Gäste die VeranstalterInnen spekulieren, wenn für eine einfache Lesung mal 20 Euro bezahlt werden sollen. Da gibt es auf dem Land nur eine sehr keine Schicht, die sich das leisten kann.

Wie gesagt, wer sich in der Stadt zu bestimmten Themen mit gesellschaftlicher Bedeutung engagiert hat, hört damit auf dem Land nicht auf. Das gilt auch für uns. Wir haben in Berlin gegen den Terror der Autostadt angearbeitet, haben uns gegen den massiven Vorrang des motorisierten Individualverkehrs und den Ausbau von Stadtautobahnen eingesetzt, für Verkehrsberuhigung und für den Nulltarif bei den öffentlichen Verkehrmitteln. Wie alle mussten wir erfahren, dass auf den Land nichts ohne Auto geht. Versuche, Fahrgemeinschaften zu organisieren, sind auf wenig Resonanz gestoßen, auch die Forderung nach mehr oder besser organisiertem Busverkehr. Die wenigen Busverbindungen wurden immer weiter zusammengestrichen, die Taktfrequenzen ausgedünnt. Wir trauern der Strecke Lichtenberg-Wriezen hinterher: eine Viertelstunde zu Fuß vom Bahnhof. Warum wurde die Linie eingestellt, ist das wirklich unumkehrbar? Es wäre soviel einfacher, auf dem Land zu leben, wenn Berlin leichter zu erreichen wäre, zum Arbeiten, zum Einkaufen, um FreundInnen zu besuchen oder ins Kino zu gehen. Die jeden Nachmittag verstopften Ausfallstraßen, der irrsinnige Ausstoß von CO2, das müsste doch nicht sein!

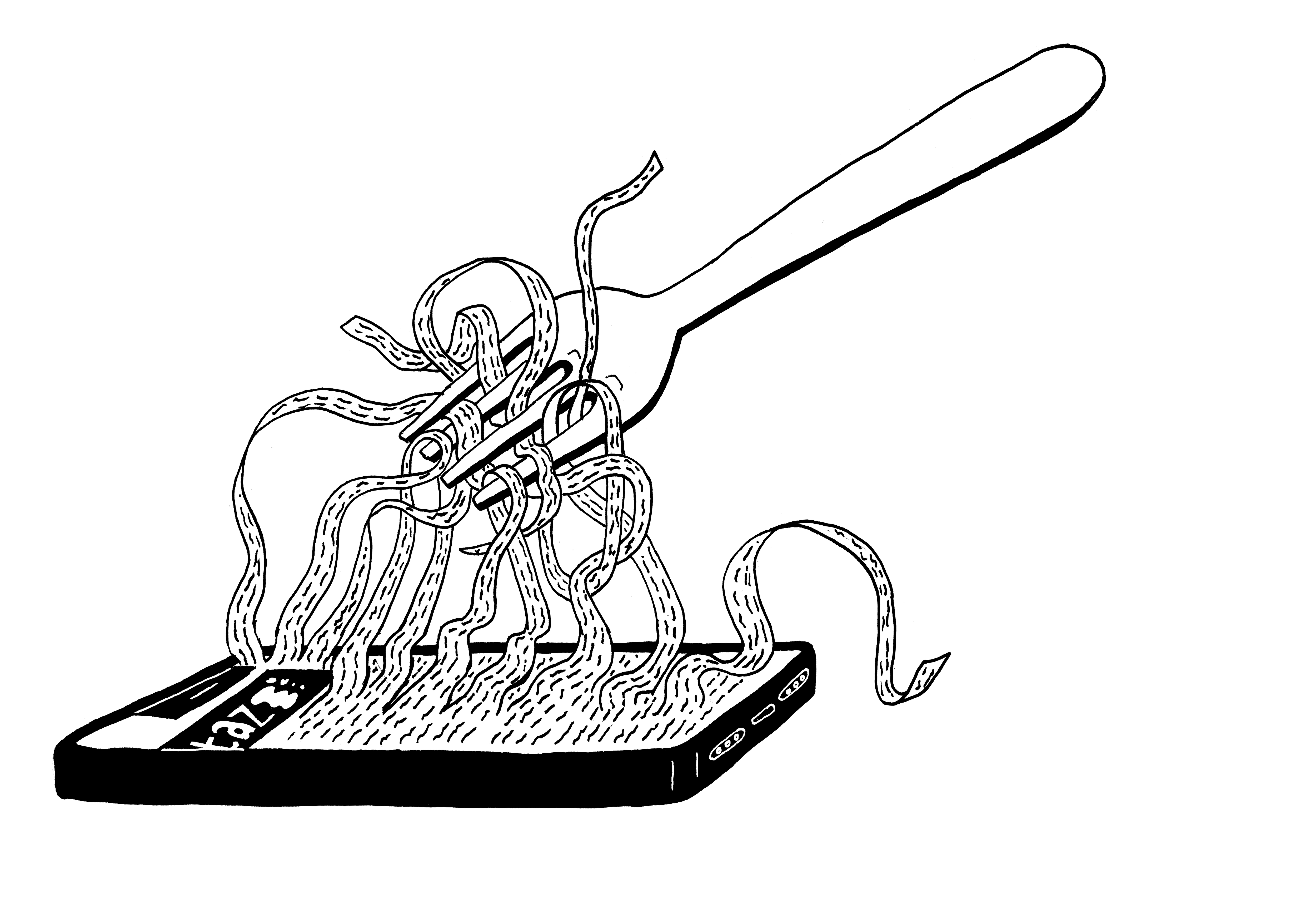

Je mehr sich die Region mit Zuziehenden, auch jungen Familien und Berufstätigen füllt, desto interessierter wird der Blick auch auf diese alte Bahnverbindung. Eine Bürgerinitiative bildet sich, die der Forderung nach einer Wiederinbetriebnahme der Strecke Lichtenberg-Wriezen mehr Gehör verschaffen will. Thomas tritt bei, wird gleich in den Vorstand gehievt und landet in einem Wust von Bürokratie. Nicht nur das Vereinswesen ist bürokratisch, auch die Verkehrswegeplanung. Schon die Vorbedingungen zu schaffen, erscheint aussichtslos verworren. Eine Machbarkeitsstudie muss in Auftrag gegeben werden. Aber wer hat wirklich ein Interesse daran? Wer soll sie bezahlen? Das zuständige Land Brandenburg guckt eher woanders hin. Vom Kreis kommt wenig Unterstützung. Doch dann ist Wahlkampfzeit.

Ein paar Wochen vor dem Wahltermin lädt die BI zur Wiederbelebung der Bahnstrecke zusammen mit dem Eisenbahn-Museumsverein zu einer PR-Fahrt ein. Es kommen tatsächlich die Spitzen-LokalpolitikerInnen aller Parteien – mit Ausnahme der AFD, die war nicht eingeladen – und umrunden im Bahnhof Sternebeck den bereit gestellten Zug. Auch Vorstandsmitglied Thomas ist gekommen und hat gleich noch fünf Familienmitglieder mitgebracht. Eine einmalige Gelegenheit, mit offener Waggontür durch die verträumte Landschaft zu fahren. Die PolitikerInnen besteigen zusammen mit dem Vereinsvorsitzenden den Salonwagen, der BesucherInnen-Anhang kommt in den Gepäckwagen. Weil es sich offiziell um eine technische Kontrollfahrt handelt, hängen sich die Streckenkontrolleure des Eisenbahnvereins weit aus der Tür. An den unbeschrankten Bahnübergängen springen sie ab, um sie zu sichern.

Für die Kinder ist es eine Bahnfahrt, wie sie sicher noch kein erlebt haben: Mit offenen Fenstern und Türen gemächlich im Fahrrad-Tempo durch eine zugewachsene Waldlandschaft fahren. Ab und zu schlägt ein vorstehender Baumzweig durchs geöffnete Fenster: Die Kinder kreischen auf und sammeln das Laub, das sich im Wageninneren verteilt, wieder ein.

In Schulzendorf hält der Zug, die HonoratiorInnen steigen aus und gruppieren sich auf dem inzwischen wieder instantgesetzten Bahnsteig. Er sieht jetzt richtig belebt aus. Sie erklären allesamt ihr reges Interesse an der Wiedereröffnung der Strecke. Allerdings müsste erst die Machbarkeitsstudie… Auch der neue Eigentümer des Bahnhofs erweist sich als Bahnliebhaber. Er hat das Stellwerk im Erdgeschoss liebevoll instant setzen lassen, ebenso die Büro- und Warteräume. Als Wohnbereich soll ihm ausschließlich das ausgebaute Dachgeschoss dienen.

Die Kinder und auch wir betrachten mit Ehrfurcht die schweren Hebel des Stellwerks. Sie werden vor unseren Augen hochgezogen und niedergedrückt. Sind sie Museumsstücke oder der Anfang einer zukünftigen neuen Nutzung?

Es ist keine Frage: durch die Bahnstrecke werden die Effekte der Gentrifizierung verstärkt. Steigende Grundstückspreise, Anonymisierung der dörflichen Beziehungen, Verschärfung der kulturellen und auch politischen Gegensätze, Verdrängung. Aber was ist die Alternative? Schonraum Jottwehdeh, der sich mit seinem beschränkten Weltblick selbst genug ist und sich langsam entvölkert? Und schließlich; Bahnstrecken sind (vergleichsweise) ökologisch sinnvoll und Bahnfahren ist schön!

Die Versammlung gruppiert sich zum gemeinsamen Foto, in das sich ungefragt die Enkelin einreiht. Der Eisenbahn-Museumsverein tutet zur Rückfahrt, an der aber nur die BI-Vertreter und die Leute vom Eisenbahnverein teilnehmen. Die PolitikerInnen lassen sich direkt in Schulzendorf abholen. Thomas radelt zurück; wir anderen haben unser Auto hier abgestellt. Nachdem der Zug sich Richtung Sternebeck entfernt hat und auch wir einsteigen, stehen wir noch einen Augenblick auf dem leeren Bahnsteig. Er ist auf andere Weise leer als damals. Wir ahnen den kommenden Betrieb, sehen vor unserem Auge den überdachten Wartebereich, die Fahrkarten-Automaten, den ausgehängten Fahrplan und die Stellplätze für Fahrräder und Autos. Aus dem Nicht-mehr ist ein Noch-nicht geworden.