Ich liege in der Badewanne und schaue in den Himmel. Baden und Busfahren beruhigt mich. Ich mache es ohne Notwendigkeit. Es hilft mir, vor intellektuellen Anforderungen oder Entscheidungen zu mir zu kommen oder von erdenschweren Gefühlszuständen loszukommen. Die Gedanken werden aus ihrer Zweckbestimmtheit befreit und schweifen, pendeln, finden hier und da einen Haltepunkt, von dem sie sich leicht wieder lösen, um woanders hin zu pendeln. Es entstehen Assoziationen, in die sich Erinnerungen mischen oder die sich in bruchstückhaften Vorhaben verfangen, sie aber gleich wieder verlieren, zu anderen vagen Planungen greifen, sie kurz umkreisen und sie für später zurückschieben. Zwischendurch reines Schauen und Fühlen des vom Wasser gehobenen Körpers. Ein Zustand des Schwebens, den man auch als Muße oder Kontemplation bezeichnen könnte.

Die schmale Fensterleibung rahmt den Blick auf einen Himmel aus durchscheinendem Blau, durch den sich träge, weiße Dunstwolken ziehen wie von einer langsam in der Ferne verschwindenden Dampf-Eisenbahn. Auf der linken Seite wedelt ein einzelner, grün belaubter Ast durchs Bild, der zum Baum vor dem Nachbarhaus gehört. Es sieht aus, als würden seine Zweige mit sanften Bewegungen die Wolken weiterschieben. Oben und an den Seiten züngeln einige Efeutriebe um die Fensterecke. Ihre spitzen, dunkelgrünen Blätter zeigen wie Pfeile ins Wohnungsinnere, sie möchten gern hier reinwachsen, und sie tun es auch, wenn man sie nicht daran hindert. Na, jetzt nicht. So schnell geht das nicht.

Zwischen Efeu und dem Himmelsblau wölbt sich hinter dem Fliegengitter ein keiner grauer Vorhang, hochgerafft zu einem eleganten Bogen, ein zwar durchscheinendes, aber unansehnliches, irgendwie vollkommen farbloses Grau. Ein Spinnennetz, das von meinen Augen jetzt fokussiert wird. Sie tasten die Leibung ab und –ja – da sind noch mehr Spinnennetze, eigentlich rings herum! Da muss aber mal saubergemacht werden! Da müssen wir mal ran! Aus dem Zustand des Schwebens setze ich hart in den gewohnten Tatendrang auf. Wie sieht das denn aus!? Wie die züngelnden Efeuzweige sind die an der Grenze zwischen Außen und Innen festklebenden grauen Netze eine Bedrohung, der früher oder später begegnet werden muss, sonst kommen sie rein, sonst überwuchern und verkleben sie unser Leben, verschlingen uns!

Ja, wie sieht das aus? Während das warme Wasser mich sanft umspült, kehre ich zum reinen Schauen und ziellosen Wandern in meinem Kopf zurück. Das zarte Netz ist in leichtem Schwung in alle drei Richtungen gewölbt. Es könnte das kleine Abbild eines Vogelschwarms im Aufbruch sein, oder ein dünner Stoff, der vom Wind gehoben wird und noch nicht weiß, wie er sich darin ausrichten soll. Das ist doch einfach nur schön! Woher kommt der klare und schnell gefasste Gedanke, dass das weg muss? Spinnen und Spinnweben, was stört an ihnen, was lösen sie aus?

Das Haus, das wir bewohnen, hat viele Zimmer. Und die Zimmer haben viele Ecken. Zu jeder Ecke an den Zimmerdecken gehört eine korrespondierende am Boden. In den Ecken am Boden, besonders in den Fenster- und Türrahmen, sammeln sich immer wieder Krümel, die aber keine Krümel sind, sondern irgendwas anderes Fallengelassenes. Ich halte sie zuerst für Fliegen, die zu lange vergeblich versucht haben, durch die Scheibe nach draußen zu kommen. Aber die kleinen Punkte sind nicht schwarz, sondern grau – kleine graue, verschnürte Pakete. Es sind die Mumien von Fliegen, vielleicht auch von Mücken, Motten oder Käfern, die von den in den oberen Ecken tätigen Spinnen ausgelutscht, akkurat verpackt und dann abgeworfen wurden. Eine nützliche Tätigkeit, die aber in ihrer kalten Brutalität doch auch etwas Erschreckendes hat. Das will man nicht sehen, was die Spinne so verdaut hat! Nicht ohne Grund ist Müll etwas, das vor allem eins soll: verschwinden! Die Fliegenkadaver werden weggesaugt.

Aber auch die Netze selbst wecken nicht das gleiche Zutrauen wie etwa Moskitonetze, die ja eine ähnliche Funktion der Abwehr lästiger Insekten haben. Ein von Spinnweben durchzogenes Haus ist ein düsteres, ein vernachlässigtes, wenn nicht gar ein verlassenes Haus. Spinnweben zu entfernen, ist ein Ausdruck der Wohn-Behauptung gegenüber der sich selbst entfesselnden, stets zum Nachrücken bereiten Natur.

Ich habe nichts gegen Spinnen, ich trage sie sogar manchmal raus, aber sie müssen in ihre Schranken verwiesen werden. Ich habe einen Spinnenbesen, auch Staubwedel genannt. Es ist ein in der Berliner Blindenwerkstatt gefertigtes hölzernes Gerät, auf dessen Kopf der füllige Schopf aus feinstem Ziegenhaar sich pilzförmig in alle Richtungen spreizt. Damit ich mit ihm alle Zimmerecken erreiche, habe ich eine Teleskopstange angebaut. Den Staubwedel ziehe ich durch die Ecken und an den Wänden entlang. Ich scheuche zarte, langbeinige, kaum wahrnehmbare Wesen auf, die sich, unauffällig zur Seite stelzend, in Sicherheit zu bringen versuchen. Sind das Spinnen oder Weberknechte? In meiner Kindheit hießen sie „Schneider“, wegen der langen, dünnen Beine. Keine Ahnung, warum nun ausgerechnet Schneider besonders lange und dünne Beine haben sollten. Die Bezeichnung „Weberknechte“ könnte vielleicht darauf hinweisen wollen, dass diese Tierchen aus den von den Spinnen produzierten Fäden etwas zusammenweben. Aber das stimmt auf keinen Fall, denn die Weberknechte bauen keine Spinnennetze. Sie produzieren noch nicht einmal Fäden, sondern hangeln sich an dem entlang, was sie finden. Vielleicht teilen sie sich den Raum auch mit den kleinen, unscheinbaren Spinnen.

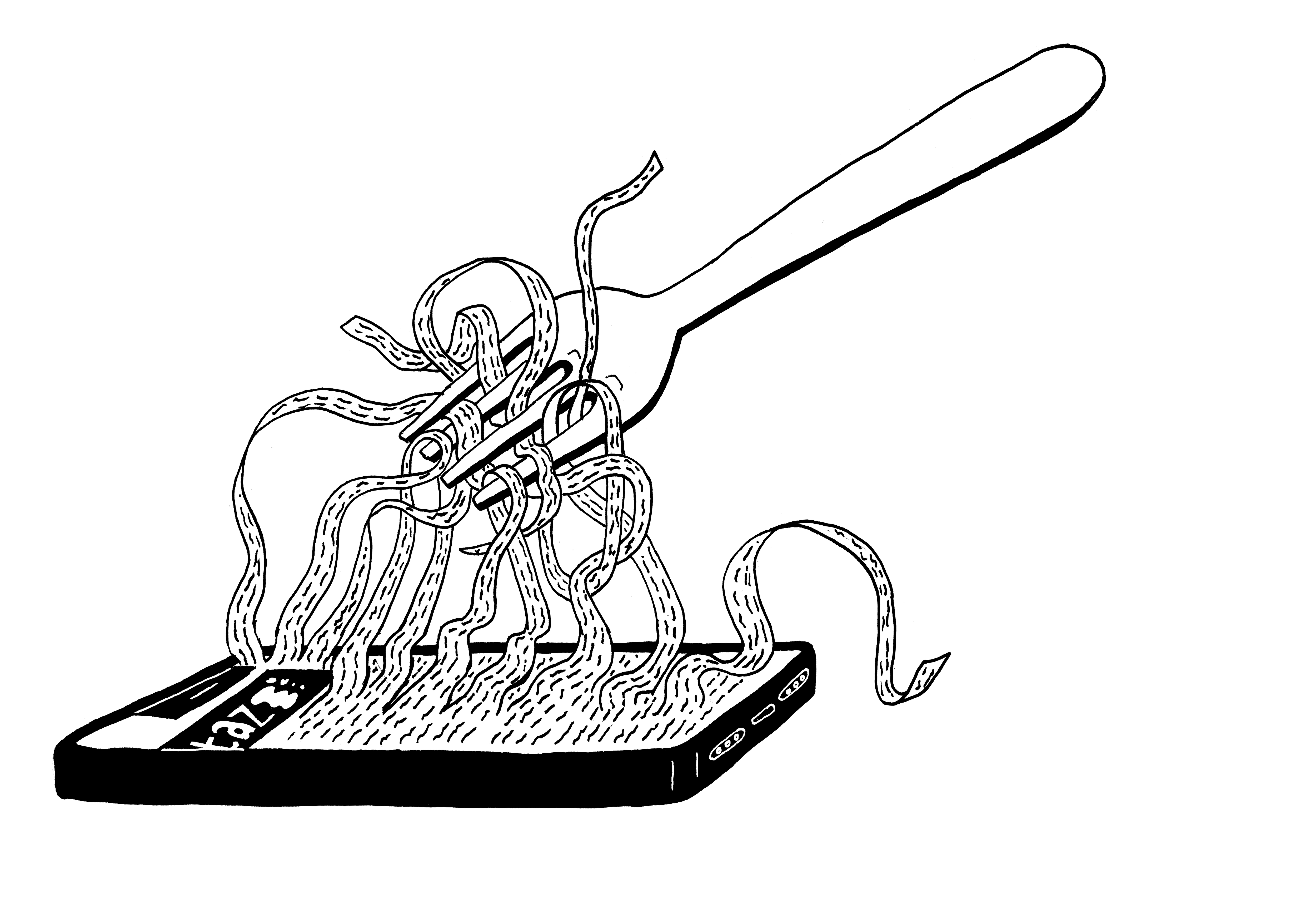

Fäden im Wohnzimmer, Fäden im Schlafzimmer, Fäden in der Küche, kleine graue Schleier an den Wänden und an der Decke. Das Graue ist Staub, der sich in den klebrigen Fäden verfangen hat. Staub besteht aus kleinsten Teilchen, meist Textilfasern, die durch die menschlichen Aktivitäten durch die Luft gewirbelt werden. Es sind also unsere Hinterlassenschaften, die sich mit denen der Spinnen zu einem Grauschleier mischen. Die Doppelbezeichnung „Spinnenbesen“ und „Staubwedel“ hat also durchaus ihre Berechtigung. In der Küche ist es besonders schlimm. Dort haben sich nicht nur Staub- sondern auch Fettpartikel auf den Fäden niedergelassen – eine schmierig- klebrige Masse.

Ich ziehe die Teleskopstange ein. Der pilzförmige Haarwuschel ist von einer Vielzahl von staubigen Fäden umgeben – umschlungen, muss ich sagen. Ich trete vor die Tür und versuche, das Gespinst um das Ziegenhaar abzustreifen. Es lässt sich nicht so einfach abschütteln, ich muss eingreifen. Aber es bleibt an meinen Händen kleben und ist jetzt doch ziemlich eklig. Ich frage mich, ob ich nicht doch lieber den Staubsauger mit Teleskoprohr nehmen soll.

Eine der von mir aufgescheuchten Spinnen tritt die Flucht nach oben an. Es sieht aus, als wenn sie mit ganz leichten krabbeligen Bewegungen in einem unsichtbaren Medium an die Oberfläche aufzutauchen versucht. Sie frisst ihren eigenen Faden wieder auf, denn – so habe ich mich im Internet weitergebildet – sie unterscheidet beim Spinnen der Fäden zwischen klebrigen, die zum Befestigen und zum Einfangen nützlich sind, und solchen aus reinem Protein, die zum Abseilen und Hochziehen dienen. Ein Ariadne-Faden.

Ariadne, die kretische Prinzessin, hat dem Helden Theseus ein Wollknäuel mitgegeben. Nachdem er das im Labyrinth versteckte Monster Minotaurus erledigt hätte, würde er, sich am Faden zurückhangelnd, den sicheren Rückweg finden. Das hat er dann auch, aber Ariadne selbst hatte keinen Faden, an dem sie sich aus dieser fatalen Liebesgeschichte in Sicherheit hätte bringen können. Sie strandete verlassen auf Naxos.

Irgendetwas an der Geschichte stimmt nicht. Der Faden sichert zwar den Rückweg, aber ist natürlich keine Hilfe, um den Hinweg, also hier den im Labyrinth versteckten Minotaurus zu finden. Allein dieses Sujet wäre eine eigene Reflexion wert: Was nützt mir ein gesicherter Rückweg, wenn der Hinweg dem Schicksal überlassen bleibt und das Ziel mich bereits verschlingt, sodass ich gar keinen Rückweg brauche? Der Ariadnefaden hat nicht geholfen, den Minotaurus zu besiegen. Und wenn diese Großtat schon von so vielen Prinzen vor ihm versucht wurde, dann müsste der Minotaurus längst tot gewesen sein und das Labyrinth voller vertrockneter Prinzenmumien gelegen haben, die erfolgreich waren, aber ihren Rückweg nicht gefunden haben. Aber lassen wir das.

Auch der Weg der kleinen, sich abseilenden Spinne endet in meinem bereits klebrig gewordenen Ziegenhaarbüschel; sie hat die Gefahr zu spät erkannt. Ich walke sie zusammen mit der Mischung aus Spinnfäden und Hausstaub von meinem Reinigungsgerät herunter in den Mülleimer hinein.

Es ist auch nicht Ariadne, die den Spinnfaden produziert hat, sondern Arachne. Ich habe mich vertan, weiß jetzt aber nach Wikipedia-Studium Bescheid: Arachneia ist die lateinische Sammelbezeichnung für alle Spinnentiere. Sie stammt aus der griechischen Mythologie, wonach eine hervorragende, aber hochmütige Weberin namens Arachne aus einem kleinasiatischen Ort die Göttin Pallas Athene zum Wett-Weben herausgefordert hatte, sie besiegte, und anschließend durch Umwandlung in eine Spinne bestraft wurde.

Wieder wird Spinnen und Weben verwechselt. Das passiert oft, besonders in Märchen. Dabei ist das eine die Voraussetzung des anderen, das andere aber nicht die notwendige Folge des ersten. Aus dem eindimensionalen Zusammenhang des Fadens wird ein zweidimensionaler des Stoffes, der wiederum durch das Schneidern zu einem dreidimensionalen Gebilde, dem Gewand, wird – ein Kunstwerk der menschlichen Vorstellungskraft und der meist weiblichen, handwerklichen Geschicklichkeit.

Das kleine Spinnennetz-Gewölbe am Badezimmer-Fenster, das alle meine Gedanken ausgelöst hat, erscheint mir jetzt weniger grau. Es ist der geraffte Vorhang aus hellem, durchscheinendem Tüll vor dem Schauspiel der Natur. Kein unmittelbarer Handlungsbedarf. Ich nehme mir vor, ihn noch einmal im Abendlicht zu betrachten, wenn vielleicht kleine Wassertropfen in seinen Maschen funkeln. Demnächst also noch ein Besinnungsbad am Abend.