Bevor Anfang der 1990er Jahre die Orte des Erinnerns eingeweiht wurden, zeugten kaum Spuren von der jüdischen Vergangenheit des Bayerischen Viertels. Das dezentrale Denkmal machte überall im Kiez die Geschichte der Entrechtung, Vertreibung und Ermordung der Jüdinnen und Juden sichtbar. Zugleich erzählt die Entstehungsgeschichte viel über den Wandel im Erinnern in Deutschland.

Wie Wimpel hängen die Tafeln an den Laternenmasten des Bayerischen Viertels. Dass es sich nicht um Reklame handelt, wie die bunten Bilder auf einer der zwei Seiten vermuten lassen, sieht man erst, wenn man etwas näher kommt. Dann kann man auf einer der Tafeln lesen: „Nach dem 1.4.1933 entstandene Kosten für die Behandlung bei einem jüdischen Arzt werden von der Städtischen Krankenversicherungsanstalt Berlin nicht mehr erstattet.“ (31.3.1933) Auf einer anderen: „Jüdische Beamte werden aus dem Staatsdienst entlassen.“ (7.4.1933) Und auf der nächsten: „Badeverbot für Juden im Strandbad Wannsee.“ (22.8.1933) Oder: „Eheschließungen und außerehelicher Verkehr zwischen Staatsangehörigen deutschen Blutes und Juden werden mit Zuchthaus bestraft. Trotzdem geschlossene Ehen sind ungültig.“ (15.9.1935) Oder: „Bei der Auswanderung dürfen Schmuck und Wertsachen nicht mitgenommen werden.“ (16.1.1939) Oder: „Akten, deren Gegenstand anti-jüdische Tätigkeiten sind, sind zu vernichten.“ (16.2.1945)

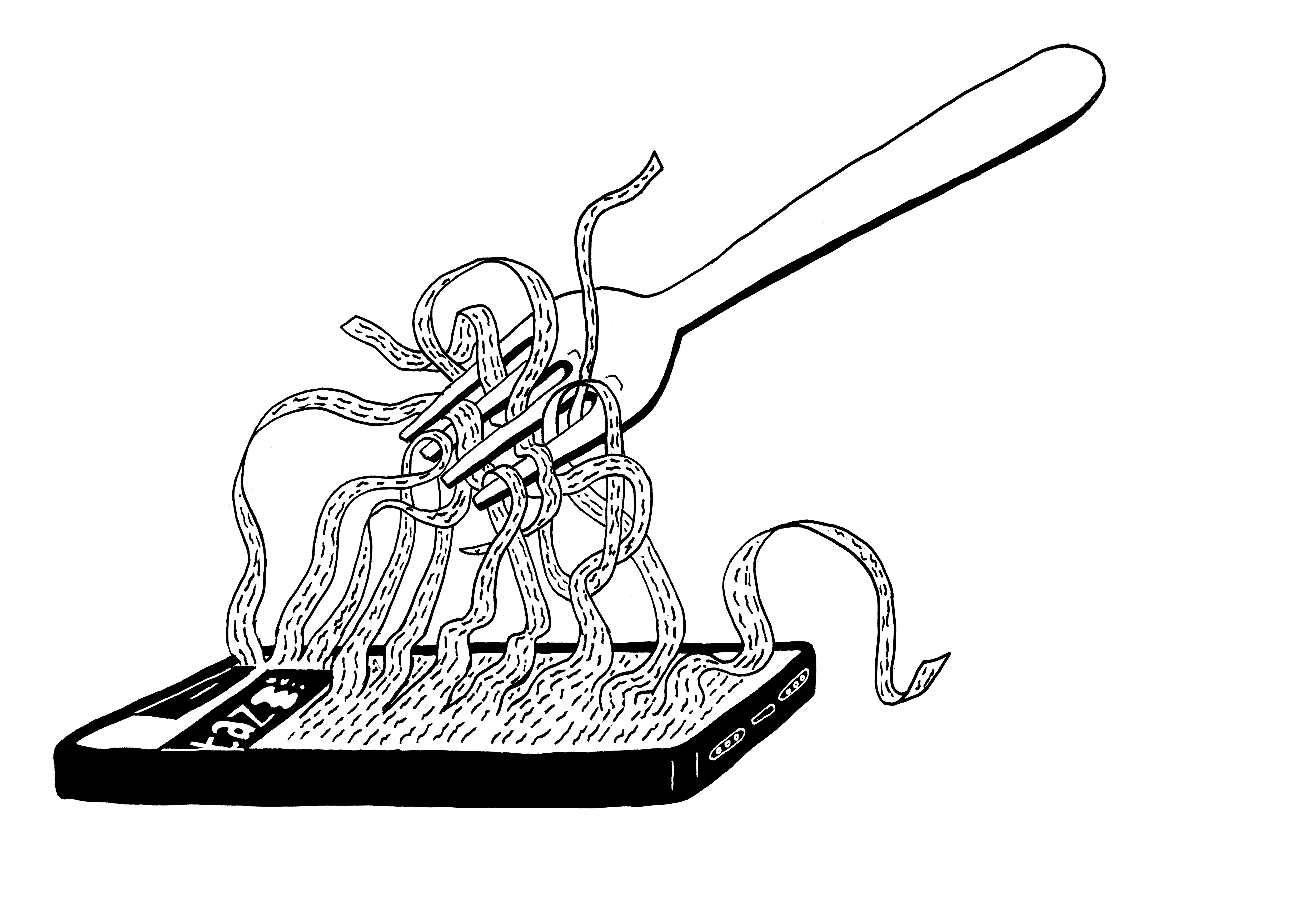

Aus achtzig Tafeln mit Gesetzen und Verordnungen, die während des Nationalsozialismus erlassen wurden und mit denen die jüdische Bevölkerung ausgegrenzt, entrechtet, beraubt, deportiert wurde, setzt sich das dezentrale Denkmal Orte des Erinnerns im Bayerischen Viertel zusammen. Achtzig Tafeln, die durch das Zusammenspiel von Text und Bild Harmlosigkeit und Bedrohung, Normalität und deren Verlust verschränken.

Auf den Spuren

Die Orte des Erinnerns haben die Künstlerin Renata Stih und der Künstler Frieder Schnock entwickelt. Bald dreißig Jahre ist das her. An einem Wochenende 1991 spazierten beide durch die hübschen Straßen des Viertels, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Salomon Haberland und seinem Sohn Georg und ihrer Firma Berliner Bodengesellschaft auf einem Feld außerhalb von Berlin angelegt wurden. Der großzügige Charme des Viertels, der viele Ärzt:innen, Rechtsanwälte, Politiker, Intellektuelle und Künstler:innen anzog, weht noch heute durch die baumbesäumten Straßen, über die reizenden Plätze, entlang der stattlichen Gründerzeithäuser mit ihren Vorgärten und der Nachkriegsbauten. Zu den berühmten Bewohner:innen des Viertels gehörten u. a. Hannah Arendt, Erich Fromm, Gisèle Freund, Rudolf Breitscheid, Albert Einstein oder Erwin Piscator. Anfang der 1990er Jahre zeugten kaum Spuren von den 16000 jüdischen Bewohner:innen, die Anfang 1933 hier gelebt hatten. Nicht einmal die 1906 nach dem Begründer des Stadtteils benannte Haberlandstraße, die von den Nazis in den 1930ern umbenannt worden war, hatte ihren Namen nach dem 2. Weltkrieg zurückerhalten. Nur in der Münchener Straße verwies ein unscheinbares Denkmal auf die 1956 abgerissene Synagoge. Dass nichts an die vertriebenen und ermordeten jüdischen Bewohner:innen erinnerte, habe sie damals getroffen und bewogen, einen Entwurf für ein Denkmal zu erarbeiten, erzählt Renata Stih.

Die Orte des Erinnerns sind Ausdruck und Folge eines sich verändernden Gedenkens in der BRD, das Ende der 1970er/Anfang der 1980er einsetzte und unter anderen Vorzeichen auch in der DDR beobachtet werden konnte. Mehr als drei Jahrzehnte nach Ende des 2. Weltkriegs rückte in der BRD allmählich die Erinnerung an die Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden in das öffentliche Bewusstsein. Es bildeten sich bürgerschaftliche Initiativen, die sich mit dem Holocaust beschäftigten und das Gedenken an die Ausgrenzung, Vertreibung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung prägten. So auch im Bayerischen Viertel. Eine Nachbarschaftsinitiative begann, die Geschichte des Viertels und seiner jüdischen Bewohner:innen zu erforschen. Andreas Wilcke, damals Bezirksverordneter und Finanzbeamter, recherchierte die Namen der Deportierten. Nach einem Jahr hatte er aus alten Akten 6000 Namen zusammengetragen. Diese Liste erhielt die Bezirksverordnetenversammlung. Sie entschied daraufhin, dass mit einem Denkmal am Bayerischen Platz an die Ermordung der jüdischen Bewohner:innen erinnert werden sollte, und schrieb einen Wettbewerb aus.

Ein Denkmal entsteht

Während Renata Stih und Frieder Schnock an ersten Entwürfen arbeiteten, interviewten sie mit verstecktem Aufnahmerekorder einige Anwohner:innen. Auszüge aus den Gesprächen kann man im Katalog zu den Orten des Erinnerns lesen. Die jüdische Vergangenheit des Viertels erscheint hier wie ein offenes Geheimnis, über das lapidar, wirr oder verdruckst gesprochen wird. Mehrere Anwohner:innen erwähnen, das Bayerische Viertel sei nur bombardiert worden, weil die schönen Wohnungen der vertriebenen und deportierten Jüdinnen und Juden von Nazis übernommen worden seien. Eine bizarre, antisemitische Verschwörungstheorie, in der die Juden selbst im Moment ihrer Vertreibung und Vernichtung zur Bedrohung stilisiert werden und die anknüpft an den antisemitischen Glauben, die Juden würden heimlich die Geschicke der Welt lenken. Eine Erzählung, auf die noch Jahre später auch die Journalistin Pascale Hugues stieß, als sie die Geschichte ihrer Straße im Viertel recherchierte.

Für Renata Stih und Frieder Schnock stand bald fest, dass ein zentrales Denkmal nicht in Frage kam. Ihr Denkmal sollte das Verbrechen, die konkreten und alltäglichen Taten, sichtbar machen, es sollte konfrontieren. Und das im gesamten Viertel. In der Entwurfsphase experimentierten sie mit unterschiedlichen Formaten. Litfaßsäulen erwiesen sich als zu teuer. Sie mussten auf bereits existierende Strukturen zurückgreifen. Die Lösung war simpel und bestechend. Nun wurden zweiseitige Schilder, im Format 50 cm × 70 cm, zum Medium ihrer Installation. Ein ganzes Jahr, erinnern sich Renata Stih und Frieder Schnock, verwendeten sie für die Ausgestaltung der kurzen Texte. Die Verordnungen hatten sie der Sammlung Das Sonderrecht für die Juden im NS-Staat von Joseph Walk entnommen. Knapp und prägnant mussten die Gesetzestexte werden. Es ging darum, den Kern herauszuschälen. Die mit den Texten korrespondierenden Bilder entstanden nach und nach. Die Abbildungen sind Simplifizierungen. Alltägliche Objekte: ein Hut, eine Perlenkette, Zöpfe, eine Badehose, ein Fußballfeld, ein Aktenordner.

Zwei Wochen vor der Einweihung begann der Aufbau mit antisemitischen Beschimpfungen, dann wurden die Tafeln des Denkmals auch noch missverstanden. Irritierte Anwohner:innen hatten Anzeige erstattet. Die Polizei zwang die Arbeiter, die bereits installierten siebzehn Gedenktafeln wieder abzumontieren. Bis zur Klärung des Sachverhalts landeten die Schilder in der Asservatenkammer. Als Folge wurde jede Tafel durch eine kleine Plakette ergänzt, die auf die Denkmalfunktion verweist. Am 11. Juni 1993 wurden die Orte des Erinnerns samt der drei dazugehörigen Informationstafeln eingeweiht. Danach passierte erst einmal nicht viel, erzählen Renata Stih und Frieder Schnock. Über das Bayerische Viertel hinaus sei das Denkmal in Deutschland erst wahrgenommen worden, als amerikanische Zeitungen wie die New York Times und die Washington Post berichteten und in Berlin das zentrale Mahnmal geplant wurde.

Geformte Erinnerung

Die Frage, wie an die Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden erinnert werden kann, stellte man sich im gerade wiedervereinigten Deutschland nicht nur im Bayerischen Viertel. Auch an anderen Orten in Deutschland entstanden in den 1990er Jahren Denkmäler. Für die Idee eines zentralen Denkmals in Berlin, für die seit den späten 1980er Jahren ein Förderkreis warb, erwärmte sich inzwischen auch die Bundesregierung. Im Kabinett Kohl glaubte man nicht, die Deutschen hätten „das Recht auf ein Mahnmal an diesem Ort verwirkt“. So zumindest hatte es der aus der Emigration zurückgekehrte Architekturhistoriker Julius Posener bereits 1985 formuliert.

Im Mai 1994 wurde ein erster Wettbewerb für ein zentrales Denkmal in Berlin ausgelobt. 528 Arbeiten wurden eingereicht, auch Renata Stih und Frieder Schnock beteiligten sich mit einem Beitrag. Gleichzeitig merkten sie zur Debatte um das Mahnmal 1995 in einem Kommentar im Tagesspiegel an, man könne „sich des Eindrucks nicht erwehren, daß ein ganz bestimmter Denkmaltypus ersehnt wird, der die Größe der Trauer über das Geschehene mit der Größe der Nation in Einklang bringen soll“. Hier klingt an, was auch der Journalist Eike Geisel in vielen Beiträgen in der ersten Hälfte der 1990er kritisierte: Das Erinnern wird nach der Wiedervereinigung ein Projekt, das eng mit der Bildung einer nationalen Identität verknüpft ist, eine nationale Aufgabe, für die Deutschland zynischerweise in den kommenden Jahren weltweit Anerkennung erfahren wird.

Der Wandel im Erinnern stellt sich für den Historiker Dan Diner als einer Art „Umkehr“ dar. Wurde in den ersten Jahrzehnten der Krieg fokussiert und der Holocaust ausgelassen, „so neigt das erwachte Interesse am Vorgang der Vernichtung der europäischen Juden umgekehrt dazu, den umfassenden Ereigniskontext zu vernachlässigen“. Die Betrachtung und Einordnung der Geschichte wurde nach Dan Diner enthistorisiert, eine Anthropologisierung des Leids setzte ein. So wurde es in Deutschland möglich, des Holocausts zu gedenken und gleichzeitig das eigene, erfahrene Leid etwa durch Bombenangriffe oder Vertreibung zu beklagen. Die Folge dieser Verschiebung ist „ein universell drapierter moralisierender Diskurs über unterschiedslose Opferschaft“, schreibt er in seinem Essay Gegenläufige Gedächtnisse.

Auch wenn Renata Stih und Frieder Schnock, wie sie erzählen, immer wieder auf die Ähnlichkeit der NS-Verordnungen mit denen der Rassentrennung in den USA oder der Apartheid in Südafrika angesprochen werden, setzen die Orte des Erinnerns solchen Verallgemeinerungen Grenzen. Die Logik von Rassismus und Entrechtung mag universell sein, das Denkmal im Bayerischen Viertel insistiert auf einer eindeutigen Täterschaft und Opferschaft, darauf, dass es die Deutschen waren, die die jüdische Bevölkerung entrechtet und verfolgt haben. Dieses Insistieren ist wichtig. Durch seinen dokumentarischen Charakter macht es die massive Herabsetzung und Entrechtung der jüdischen Bevölkerung, die mit Beginn des Nationalsozialismus einsetzte, sichtbar. Und es verweist auf die Gesellschaft, in der diese Verordnungen und Gesetze möglich waren. In der die Deutschen, die nicht betroffen waren, weil sie in der Ideologie der Nazis als arisch galten, die Ausgrenzung der jüdischen bzw. als jüdisch geltenden Bevölkerung von Anfang an entweder hingenommen, befürwortet oder unterstützt haben. Die Orte des Erinnerns heben sich auch von anderen Denkmälern ab, weil es sich bei ihnen vielleicht gar nicht um ein solches handelt, zumindest nicht im klassischen Sinne. Mit ihren achtzig Tafeln an achtzig Laternenmasten verstreut über ein ganzes Viertel sperren sie sich gegen kollektive Versammlungen und einen öffentlichen Gedenkritus. Hier kann nur schwer nationale Identität konstituiert werden.

In den letzten Monaten jährten sich die Befreiung der Konzentrationslager und das Ende des 2. Weltkriegs zum 75. Mal. Dass allmählich die letzten Überlebenden des Holocausts sterben, verändert das Erinnern und Gedenken erneut. Renata Stih und Frieder Schnock haben eine App entwickeln lassen, mit der die Orte des Erinnerns ortsunabhängig und in weiteren Sprachen wie Englisch, Französisch und Hebräisch erkundet werden können. Vielleicht sind es aber gar nicht so sehr digitale Medien, die das Denkmal auch in Zukunft bedeutsam machen. Vielleicht ist es ein Gedanke, der den Orten des Erinnerns inhärent ist. So wie das Denkmal Zeit einfordert, weil man es sich erlaufen muss, so erfordert auch das Gedenken Beschäftigung, damit es nicht zur leeren Formel wird.

***

Nachtrag zur Haberlandstraße: Später in den 1990er Jahren erhielt ein Teilstück der Haberlandstraße seinen Namen zurück.

Literatur

Renata Stih und Frieder Schnock: Orte des Erinnerns / Places of Remembrance. Berlin 2009

Pascale Hugues: Ruhige Straße in guter Wohnlage: Die Geschichte meiner Nachbarn. Reinbeck bei Hamburg 2013

Eike Geisel: Die Wiedergutwerdung der Deutschen. Essays und Polemiken. Berlin 2015

Dan Diner: Gegenläufige Gedächtnisse. Über Geltung und Wirkung des Holocaust. Göttingen 2007

Wie Moses’ Gesetzestafeln uns die zehn Gebote der Menschlichkeit aufgegeben haben, so zeigen die Schöneberger Tafeln von Stih und Schnock mit den Gesetzen gegen die Juden deren Umkehrung ins Gegenteil: die Bosheit gegen Menschen bis hin zum Mord. Die künstlerische Leistung, diese Verbrechen mitten im Berliner Alltag sichtbar gemacht zu haben, ist kaum zu überschätzen: die 80 Tafeln müssen als Mahnmal denkmalgeschützt werden.