Akazienallee. Eine Straße, teils mit Wohnblöcken aus den Fünfziger Jahren bebaut, in Westend, im Westen Westberlins, aber noch östlich der Havel. Als ich in späteren Jahren noch einmal da war, auf den Spuren eines Spaziergangs, den ich als kleines Kind oft gemacht haben muss, stand zu meiner Verblüffung unmittelbar neben dem gut erinnerten Wasserturm ein zweiter, beträchtlich höher und prächtiger als der meiner Erinnerung. Ich hatte ihn nie zuvor gesehen, nichts von seiner Existenz gewusst. Mit drei Jahren bildet sich das Erinnerungsvermögen aus, kurz vor oder kurz nach meinem sechsten Geburtstag ist meine, inzwischen um zwei Geschwister gewachsene Familie von der Akazienallee und den Türmen weg in eine andere Wohnung im Süden der Stadt gezogen. Die Türme standen (und stehen) auf der unserem Wohnblock gegenüberliegenden Straßenseite, lediglich ein paar hundert Meter entfernt. Wenn es kein täglicher Spaziergang war, dann ein alltäglicher. Er hatte nie einen anderen, das Ziel des Gangs anpreisenden Namen als „zum Wasserturm“.

Mit der Akazienallee verknüpfen sich meine ersten, offenbar wenig verlässlichen Erinnerungen. Es gibt eine bronzene Gans in einem nah gelegenen Park, einen Freund mit zwei großen Schwestern in einem Nachbarhaus, eine blonde Kindergärtnerin, in die ich verliebt bin, einen Sandkasten, einen Schmetterlingsflieder mit Schmetterlingen, zum Ende hin einen Säugling in einem Wäschekorb, das fünfte Kind meiner Eltern. Zwischendrin: Blut. Einmal schlage ich meine zum Hauseingang vor meiner Wut fliehenden Schwester mit einem hölzernen Kommodenbein so lange auf den Hinterkopf, bis das Blut hervorspringt und ihr langes kastanienbraunes Haar hinunterläuft. Dafür beziehe ich später von meiner Mutter Prügel mit einem Kochlöffel. Das andere Mal springt das Blut aus dem Kopf meines nächstjüngeren Bruders, als dieser von der Waschmaschine auf den Küchenboden fällt, wobei es auch vom Wickeltisch gewesen sein kann oder die Waschmaschine der Wickeltisch war. Deutlich im Gedächtnis geblieben ist mir vor allem der ohnmächtige Neid auf die leeren Pflasterbandrollen, die mein Bruder als Geschenk aus dem Krankenhaus mit nach Hause brachte.

Alphabet. Das Alphabet gehört zu den Reihen, die Kinder im Ganzen und im Singsang lernen, wie die Malfolgen des kleinen Einmaleins, die zwölf Monatsnamen oder die der Wochentage. Einmal als Reihe gelernt, ist es kaum anders als im Ganzen abrufbar; suche den Buchstaben vor Q, spule ich im Kopf das Alphabet von A an herunter, bis ich glücklich bei Q lande und auf P zurückgreifen kann. Das verleiht der Buchstabenreihe und der Ordnung nach dem Alphabet etwas Unerbittliches: Wer A sagt, der landet ohne Wenn, Aber und Ausweg bei Z.

Nicht weniger unerbittlich ist die Chronologie. Was zuerst war und was dann war, ist nicht gleichgültig, und was wirklich die Wahrheit ist, hängt oft genug an dieser Frage.

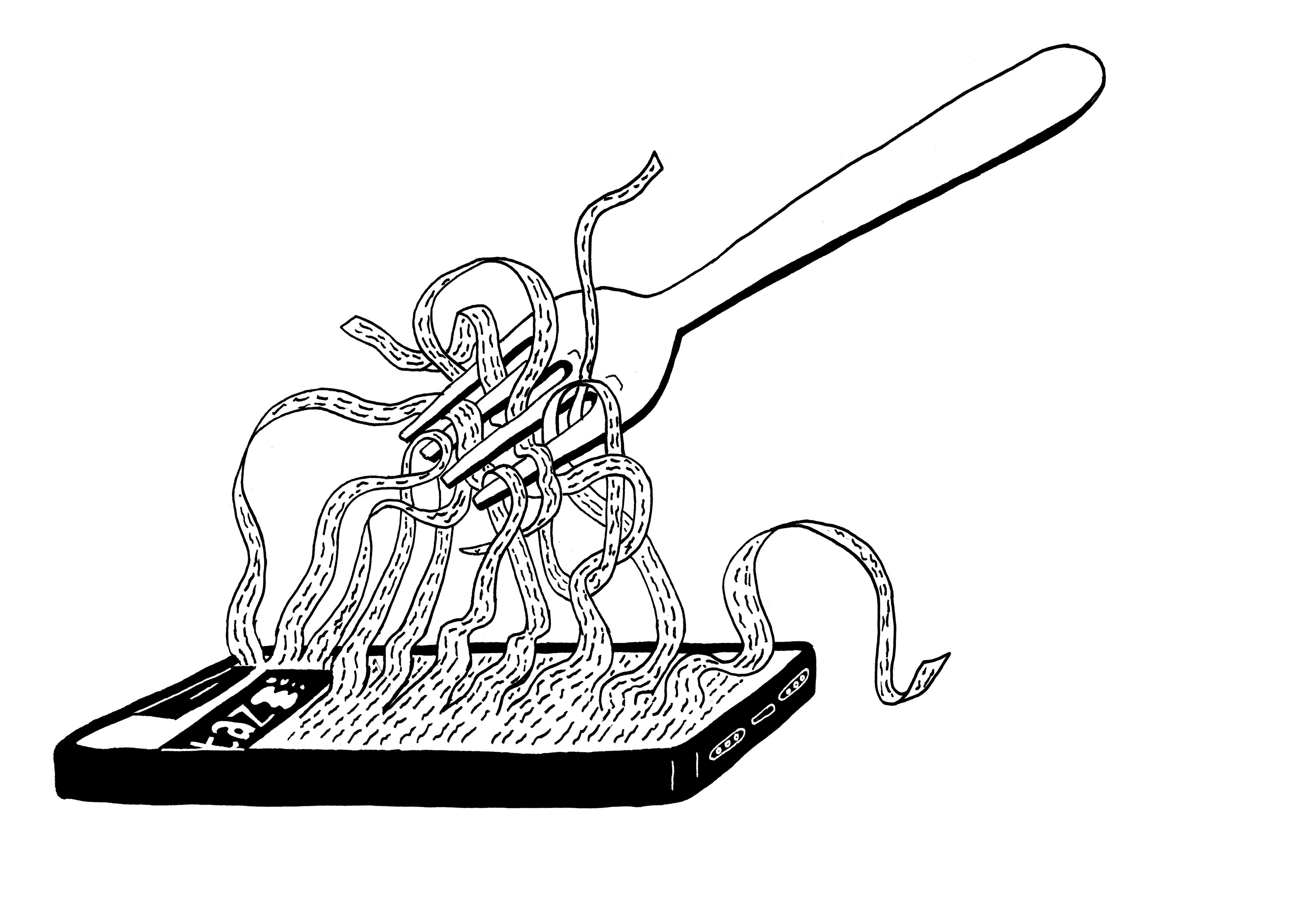

Wenn ich mir vornehme, mein autobiografisches Material gleichzeitig alphabetisch und chronologisch zu ordnen, türme ich künstlich Schwierigkeiten vor mir auf. Es gibt keinen Grund dafür, dass für das erste Drittel meines Lebens Stichwörter von A bis H, für das zweite solche von I bis Q und für das abschließende die von R bis Z die passenden wären. Aber genau darin liegt der Vorteil des Verfahrens. Meine Erinnerungen liegen mir nicht geordnet vor, sie tauchen auf und wieder ab, bedrängen, beleben, freuen oder peinigen mich. Ich habe sie nichts weniger als im Griff. Ein Stichwort gestattet mir, auf einen bestimmten Zeitpunkt in meinem Lebens zuzugreifen und von dort aus Umschau zu halten, auf das, was war, oder das, was noch kommt. In kompakter Form kann ich versuchen, wenigstens andeutungsweise, unter jedem Stichwort meine ganze Geschichte zu fassen. Um den Versuch als Versuch stehen zu lassen; was unter einem Stichwort steht, ist in sich abgeschlossen. Selbstverständlich gäbe es im Wust der Erinnerungen immer zu viele mögliche Stichwörter. Darum es ist gut, für jede Lebensphase nur wenige Anfangsbuchstaben zur Verfügung zu haben.

Die so entstehende Ordnung ist eine scheinbare. Die, wie auch immer, mehr oder minder willkürlich ausgewählten Oberbegriffe werden sich mit Chronologie reiben, mir nicht gestatten, konsequent linear zu erzählen. Auch das ist gut so. Ich glaube, es gäbe keine Lebenslinie, die ich fassen könnte, ohne dass sie zugleich Lebenslüge wäre oder würde.

Augenfehler. Dass meinen Eltern mein Augenfehler nicht aufgefallen sei, wird sich nicht sagen lassen. Unter anderem hätte ich, in aller Seelenruhe zumal, den Kakao neben die Tasse auf das weiße Tischtuch gegossen – eine Familienlegende. Aber die diente zur Illustration meines trägen, vielleicht auch ich-bezogenen Charakters, eine andere Deutung gab man ihr nie. In der Untersuchung zur Prüfung der Schulreife wurde mir attestiert, ich sei unsportlich, steif und ungelenk, vermutlich, weil es das Feld zum Ankreuzen Biegsam, mit den Händen dem Alter entsprechend geschickt, aber sonst tollpatschig nicht gab. Der Gegensatz meiner Gelenkigkeit zu meiner mangelnden Koordination bei Bewegungen im Raum war ausgeprägt, machte jedoch niemanden stutzig. Er gehörte zu mir. Dass ich mich oft stieß und in der Folge ängstlicher war als meine Geschwister, hatte schon geraume Zeit vor der Schule meinen Platz beim gemeinsamen Spiel bestimmt, vor allem beim Spielen draußen, wo nur wenig mit mir anzufangen war. Als ich im Sportunterricht die Bälle ins Gesicht bekam und in keine Mannschaft gewählt wurde, war es zu spät: Einseitige Sehschwäche ist bis zum Erreichen des Schulalters recht einfach mittels einer Augenklappe zu korrigieren, die das Kind auf dem stärkeren Auge tragen muss, bis das schwächere sich an die Sehtätigkeit gewöhnt hat. Danach ist sie nicht mehr oder nur in seltenen Ausnahmefällen heilbar.

Die Diagnose bekam ich etwa zehn Jahre später, mit ungefähr siebzehn. Nicht von einem Arzt, sondern von Spatz, einem schmächtigen Mitschüler, den der Eigensinn der Gene mit allen möglichen kleinen Mängeln des Stoffwechsels bedacht hatte, mit fettendem Haar, wächsener Haut und Mundgeruch, und der darüber hinaus, so wie ich, im Sportunterricht nicht zu gebrauchen war und deshalb mit mir für die Dauer dieser Stunden eine freundschaftliche Notgemeinschaft einging. Von Gleichaltrigen in der Freizeit eher gemieden hatte er sich über Jahre belesen und verfügte über ein Allgemein- wie Fachwissen, das unsere Lehrer oft fürchteten und das uns Mitschüler noch öfter überforderte. Mit Spatz also lag oder hockte ich in einer Warteschlange auf einer Bodenmatte in der Turnhalle, es muss um irgendeinen Fitness- oder Gymnastik-Parcours gegangen sein, sah auf die in regelmäßigen Abständen in der Halle aufgestellten Schwebebalken und fragte ihn, ob sie nun hintereinander oder übereinander ständen. Spatz bemerkte trocken, dass ich kein räumliches Sehvermögen hätte, wenn das für mich keinen Unterschied mache, und als ich zweifelte, bewies er es mir. Es war niederschmetternd, denn selbstverständlich hatte er Recht. Alles, was mich zu den Büchern geprügelt hatte – sehr andere, als Spatz sie las – die nie gefangenen Bälle, der Angstschweiß beim Herabsteigen allerbequemster Astgabeln, das Stolpern und Fallen und Stoßen an jeder Ecke, es war keine Ungeschicklichkeit, es war eine Behinderung.

Ich habe mich lange gewehrt. Aber selbst die Ärzte und Heilpraktiker der obskuren Schulen winkten ab und wollten ihr Geld an mir nicht verdienen. Um die Vierzig ging es mir mit dem Zusammenspiel von Augen und Bewegung im Raum am besten; ich war im Vollbesitz meiner Kräfte und konnte das optische Manko durch ausreichend Erfahrung gut ausgleichen. Älter werdend rückt der mich umgebende Raum samt seinem ganzen Kram mir zunehmend wieder auf die Pelle, die Unfallgefahr steigt. Manches lässt sich nur durch Langsamkeit kompensieren.