Viele zeitgenössische Lyrik will vor allem eins: Dinge zum Schweben bringen, in der Schwebe lassen. Alle Wörter fliegen hoch, ins Freie, Unverbindliche, um sich dort, ganz unverbindlich, neu zu verbinden. Nur meine Finger bleiben auf der Tischkante liegen. Ich will, entschieden bodenständiger, auf etwas Bestimmtes hinaus, je klarer, desto besser. Mein Spiel geht nach anderen Spielregeln.

Sehr weit komme ich damit meistens nicht. Vor vielen Jahren hatten ein Freund und ich den Plan, gemeinsam ein Buch herauszubringen. Sein Part waren die Fotos, meiner die Verse. Schließlich interessierte sich ein Verlag und nahm – die Fotos. Meine Verse wurden mit der Bemerkung zurückgewiesen, sie seien zu eindeutig und ließen den Assoziationen der Betrachter zu wenig Raum. Weniger Festlegung war gewünscht.

Beim Schreiben von Lyrik vor allem einen Zustand anzustreben, in dem die verwendeten Wörter sich beleuchten, sich gegenseitig spiegelnd brechen, neu und unvertraut zu klingen beginnen, hat Folgen. An zwei Punkten nämlich kommt der oder die Schreibende ohne eine Festlegung nicht aus. Es muss einen Anfang geben. Und ein Ende. Was noch einmal um einiges heikler ist als der Anfang. Denn – Schnaps, das war sein letztes Wort, dann trugen ihn die Englein fort – jeder Schluss ist ein Vermächtnis, letzter Wille und Testament. Was aber in der Schwebe ist, will enden wie Musik, die der Wind fortträgt, gefühlt in der Ewigkeit, also gar nicht. Die Schwebe und die Quintessenz, die assoziative Offenheit und der alles bestimmende Schluss, sie paaren sich nicht. Viele zeitgenössische Lyrik – die Porösung, wie ich sie nenne – läuft deshalb leer, nämlich auf nichts hinaus.

Diese Vernachlässigung der Kunst des Schlussmachens ist angesichts der Fülle von Vorbildern mit guten Schlüssen erstaunlich. Ausgaben gesammelter Gedichte haben oft zweierlei Register, nach den Überschriften und nach den Gedichtanfängen alphabetisch. Ein Register nach den Enden wäre schwieriger zu erstellen, aber in vielen Fällen ebenso hilfreich: Dass nicht sein kann, was nicht sein darf. – Und lieben, Götter, welch ein Glück! – Denn ein Recht auf Leben, Lump, / Haben nur, die etwas haben. – So kommt der Tag heran. / Ach, ging er wieder. – Ich wollt, er schösse mich tot. Ein letzter Vers, zwei letzte Verse versetzen den Lesenden den entscheidenden, umwerfenden Schlag, zu dem über zwei oder drei Strophen, teils hinterrücks, ausgeholt wurde: So etwas bleibt im Gedächtnis. Die besten, unvergesslichsten Gedichte enden genau so, mit einem Hieb in die Magengrube, mit einem erhellenden Klopfen an die Stirn, es gibt Beispiele über Beispiele. Was ist verglichen mit dieser Wirkung ein Schweben?

Einen Vorteil hat die Geporöse gegenüber dem Gedicht allerdings: An einem Gedicht kann ich scheitern, ich kann nicht zu Potte, nicht zum entscheidenden Punkt kommen. Ein Dichter, eine Dichterin sitzt auf einer Halde oft ganz wunderbarer Verse, für die es keine Verwendung gibt, weil sie nicht zum Ziel führen. An einer Geporöse dagegen ist das Ziellose Trumpf. Aus einer beliebigen Laudatio auf Preisträgerverse 2017: „Es ist das Unfertige: […] der offengelassene, noch unbesetzte Zukunftsblick […]. (Das) schafft Freiräume, der Rezipient, obgleich geleitet, gestaltet sie aus. […] Es ist die Vielschichtigkeit der Binnenbezüge auf kleinstem textlichen Raum, […] der die Jury überzeugte.“ Anders gesagt: Der Poröser, die Poröserin ist so schnell oder langsam fertig, wie der Zufall es will – das, was im Werkchen steht, ist ohnehin das, was der oder die Lesende darin zu finden geruht. Die Kompensation für den Akt unbezahlter Kundenarbeit besteht darin, sich lesend zum Mitkreativsein berechtigt und entsprechend künstlerisch-begabt vorkommen zu dürfen. Was auch die Jury überzeugte. Poröser und Poröserinnen produzieren Futter für Schlauberger.

Das Urheberrecht setzt mir Grenzen, wenn ich eine besonders gelungene Geporöse beispielhaft anführen möchte. Ich kann das ohne Einwilligung der oder des Zitierten nicht machen. Ich bin mir aber recht sicher, nähme ich eine der vielen Anthologien für zeitgenössische Lyrik oder eine Literaturzeitschrift zur Hand und zitierte aus dem ersten Beitrag die erste Zeile, aus dem zweiten die zweite, aus dem dritten die dritte und so fort, ich hätte nach acht oder zehn Zeilen eine recht passable Geporöse zusammen – wenn ich zugunsten innerer Bezüge nur etwas an der Grammatik drehe und ein paar Personalpronomen austausche. Ich mache das an dieser Stelle jetzt nicht. Sondern umgekehrt: Ich fange in der mir vorliegenden Zeitschrift mit der letzten Zeile des letzten Beitrags an:

freisein

ist jetzt noch

mistenden borderline-wölfen

zu wenig stattdessen schlafen lieder in

dir wartest du nur auf den wetterbericht

stellst es unter beweis oder lässt

es später auf der chaussee und wir beschließen

wir lehren uns rechnen und es

schreit und schreit und schreit

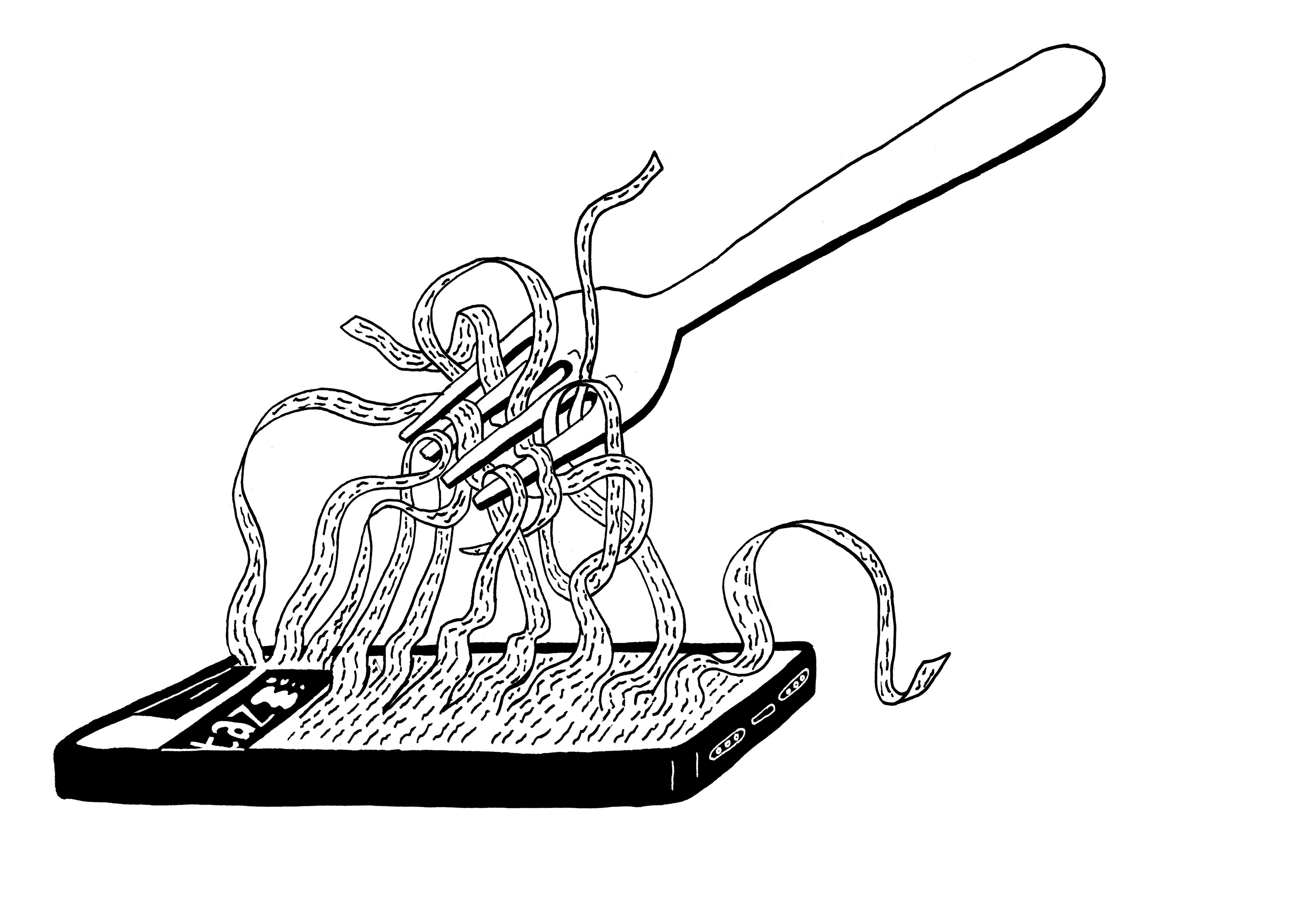

Und fertig. Mehr als fünf Minuten Bastelei muss eine Geporöse nicht kosten, selbst dann nicht, wenn ich jedes „und“ durch ein wesentlich schickeres „&“ ersetze. Eher weniger: Füttere ich einen Computer mit ein paar Algorithmen und Anthologien, spuckt er mir auf Knopfdruck gern pro Tag ein paar tausend davon aus. Eine Vorstellung, die mich nicht wenig belustigt. Ausgerechnet bei dieser Sorte Lyrik, mit ihrer Aura von Tiefgefühltem und Hochergriffenem, mit ihrem Auftreten als sensibel-verästelt-unnachahmlich-eigenwillige Sprachschöpfung, ausgerechnet da würde ein Computerprogramm die ganze, aus unzähligen Kleinstproduzenten bestehende Branche im Nullkommanix ersetzen können. Eine Automatisierung, die freilich so lange nicht kommen wird, wie Geporösen im Laden nicht weggehen wie geschnitten Brot.

Im März 2015 brachte das Leipziger Stadtmagazin kreuzer anlässlich der Buchmesse eine Beilage namens :logbuch heraus, auf dessen Titel zwölf aus Papier geschnittene Streifen zu sehen waren. Sie waren in Zeilen angeordnet, unterschiedlich lang und bis auf einige Satzzeichen an verschiedenen Stellen leer. Darüber prangte in Großbuchstaben die Überschrift: Lyrik nervt! Im Heft fand sich, neben Buchbesprechungen und Verlagsanzeigen, eine bunte Geporösensammlung, die nichts zu wünschen übrig ließ. Selbstverständlich habe ich reagiert:

LYRIK NERVT!

Ergriffen will ich sein, es soll geschehn

in mir, was ich in Versen lese,

was bringt mir hermeneutisches Gewese:

Klang will ich, Form und Ideen.

„Gelaber, Traber, sehr makaber das

Gewaber ohne Wenn und Aber

der Kandelaberschaberhaber – “

ein Sinn läg auch allein im Spass.

Doch solang witzlos Wörterbrei

durch Zeilen fließt, die selten Rhythmus schaffen

und die Gedanken nirgends raffen,

geht mir die Lyrik glatt am Arsch vorbei!

Die im Zeitschriftentitel platzierten Satzzeichen sind hier fett wiedergegeben, die Zeilenlängen entsprechen in etwa der Vorlage. Was ich aus der gemacht habe, war und ist, denke ich, nicht ganz kunstlos. Aber, so selbstverständlich es für mich war, die Herausforderung anzunehmen, die leeren Zeilen zu füllen und die vorgegebenen Satzzeichen zu beachten, so selbstverständlich war es wohl auch für den mit dem Ergebnis beschenkten, klar Geporösen-affinen Redakteur, mein kleines Gedicht mit keinem Wort zu würdigen. Zwischen denen, die Dichtung lieben und denen, die sich der Porösung verschreiben, ist der Dialog ganz offensichtlich: schwierig.