Die Angst, eine neuartige Virus-Krankheit werde am Ende auch die Reichen empfindlich treffen, hat die große Verwertungsmaschine für ein paar Wochen gedrosselt. Jetzt, wo sich abzeichnet, dass es mehrheitlich doch die in beengteren Verhältnissen lebenden Ärmeren sind, die Gefahr laufen zu sterben, legt sich die Angst und die große Maschine soll möglichst schnell wieder voll zu rotieren anfangen.

Doch lag unter der Virus-Angst spürbar eine zweite, gespeist von der immer deutlicher werdenden Anfälligkeit der Wirtschaft, die längst auf Biegen und Brechen läuft und laufen muss, nämlich immer am Rand des Zusammenbruchs durch eine unvorhergesehene Störung im Getriebe. Das neue Virus wurde als Vorwegnahme eines drohenden Kollapses genommen und die Reaktion auf es bestand in dem Versuch, etwas wie eine Notreparatur hinzubekommen. Im Vorgriff auf ein sicher kommendes Unheil wurden die Staatskassen geplündert, die große Verwertungsmaschine noch einmal geflickt, gewartet, geölt und abgefettet, wo immer es ging. Ich weiß nicht, wann es in den letzten Jahrzehnten einen größeren Abfluss öffentlicher Mittel in private Kassen gegeben hat als in den letzten zehn Wochen.

Bloß funktioniert die vom Staat so großzügig und praktisch ohne jede Auflage gepäppelte Wirtschaft genau wie ein Kohlekraftwerk, das kräftig an der Hitze schafft, die ihm das für seinen Betrieb benötigte Kühlwasser bis zur Unbrauchbarkeit erwärmt: Die Wirtschaft kommt, je besser sie läuft, desto schneller an ihr Ende. Nach der Krise ist in der Krise ist vor der Krise. Der Kollaps ist alles andere als abgewendet.

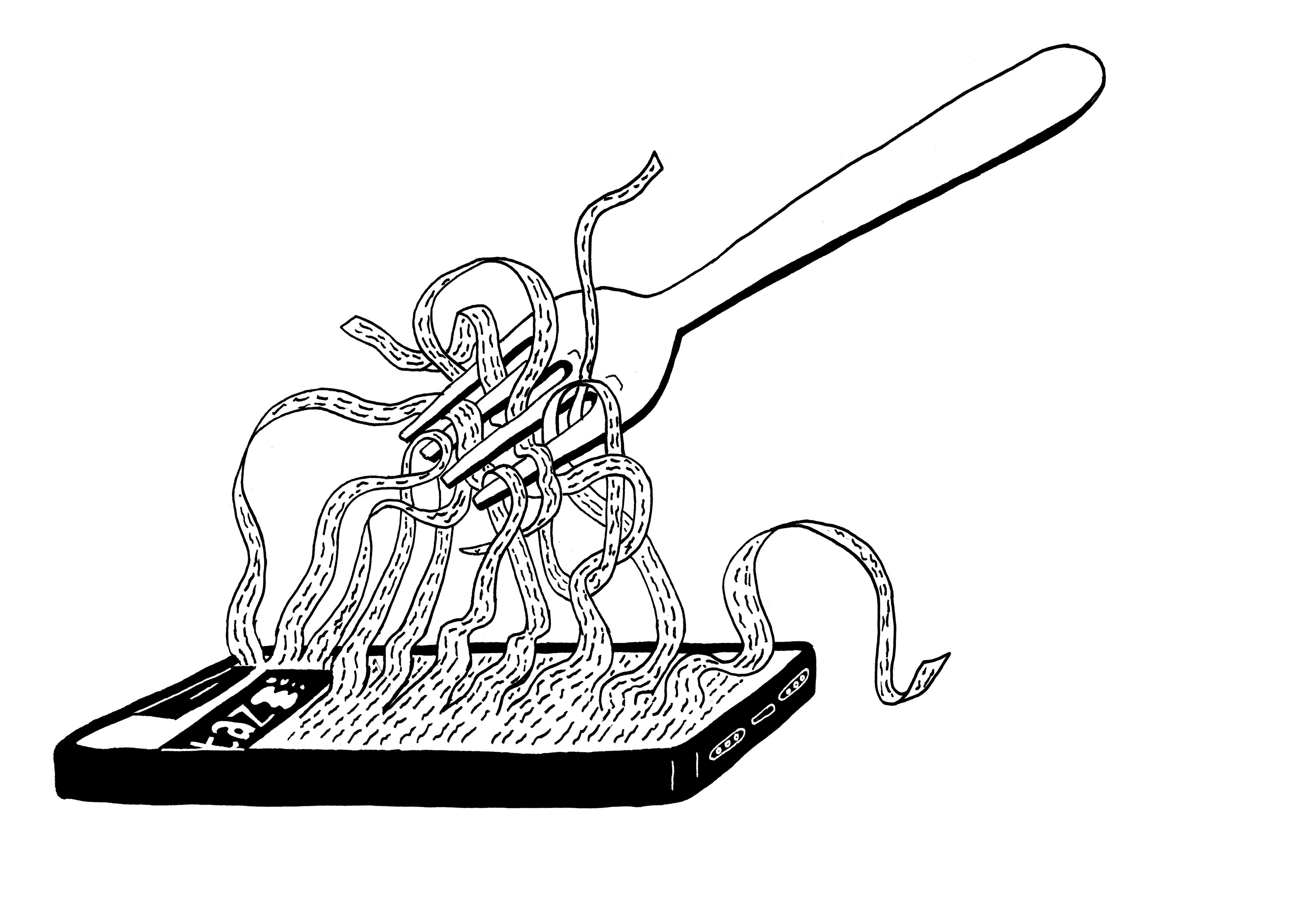

Die offensichtliche Sinnlosigkeit eines Wirtschaftssystems, das sich und alles andere mit zerstören und fressen muss, um sich zu erhalten, stellt mich nicht nur als zwangsbeteiligter Erwerbstätiger oder Verbraucher auf die Probe, weil ich ständig etwas mitmachen muss, dessen unselige Folgen mich jederzeit treffen können und werden. Sie lässt mich auch als Dichter öfters ratlos. Das poetische Mittel der Zuspitzung versagt dort als Mittel der Kritik, wo Zuspitzung selbst die innewohnende Tendenz dessen ist, was ich kritisieren möchte. Sogar Menschen hat der Kapitalismus schon industriell verwertet, und nicht nur als Arbeitstiere oder Versuchskaninchen, sondern durchaus als Rohstoff. Das Ausschreien des Elends, das die Produktionsmethoden mit sich bringen, übernimmt die Industrie selbst viel effektiver, als ich es als Dichter je könnte, denn Schrecken verkauft sich, und je schrecklicher er ist, umso nachdrücklicher unterstreicht er die Macht und Unüberwindlichkeit des ihn hervorbringenden Systems. Die gekauften Puppen, die floskelhaft und lächelnd die regulierenden Kräfte und die Segnungen des freien Marktes preisen, muss ich als Dichter nicht satirisch vorführen, jedes stinkende Fabrikabwasserrohr, jeder Abgas blubbernde Auspuff, jeder Lebensmittelskandal, jeder multiresistente Keim kann das besser, von allem anderen Elend und Schrecken einmal ganz abgesehen. Das Beschwören einer reichen Natur als Gegenbild zur Verwertungsmaschine verfängt nicht, da der Kapitalismus überzeugend behauptet, selbst Natur zu sein, Ausfluss des Daseinskampfes und des natürlichen Egoismus der Gene – jeder Dokumentarfilm über die Tier- oder Pflanzenwelt ist Propaganda für ihn, denn dass die Fittesten überleben, zeigt sich, ist gut. Ein Rückgriff auf die Religion, die Rebellion in Gottes und aller ewigen, geistigen Werte Namen würde, wäre ich dazu in der Lage, scheitern, weil der Anti-Materialismus eine der Triebfedern des Systems ist; alles Seiende ist ihm Maja, bloße, vergängliche Scheinwelt, gegen die es etwas setzt, das wirklich ewig-mächtig ist, mächtiger als alle Götter und Geister zusammen, aber das es, wie sie, in letzter Konsequenz eben auch nur geistig gibt: Geld. Im Namen der Unordnung oder des schöpferischen Chaos kann ich genauso wenig gegen die herrschende Ordnung aufstehen, da die herrschende Ordnung schon Unordnung und Chaos ist. Das Gleiche gilt für den Wahnsinn. Der von mir herausgestellte Wahnsinn würde den des Wirtschaftens sicherlich illustrieren, aber das Wirtschaften wäre in jedem Fall immer wahnsinniger als ich als Dichter und in meiner Dichtung je sein könnte. Wie komme ich dem Absurden bei, wenn es Normalität geworden ist?

Ich habe darauf nur ansatzweise, schlagwortartig Antworten. Schönheit. Form. Freundlichkeit. Maß. Respektvoller Umgang mit meiner Mitwelt und mit meinem sprachlichen Material. Wie ich meine Verse gestalte, ist das Leben gestaltbar, fügt es sich sinnvoll und sinnlich, lustvoll und lustig zusammen. So wie Menschen gut sind, wenn Menschen sie gut behandeln. Verseweise mache ich es vor und, siehe, auf die menschlich behandelte Mitwelt sich einen menschlichen Reim zu machen, ist möglich. Aber ich bezahle für so viel Freundlichkeit einen Preis. Wenn ich mir einmal Luft machen möchte und wirklich schimpfen will, kommt nichts dabei heraus, als dass ich matt und seufzend sage: Ach, Leute, lasst gut sein, hört einfach auf mit dem Mist! Wofür folgende Verse gut als Beispiel dienen können:

Es steht heut alles still,

kein Vogel kreuzt den Himmel,

kein Wind, der wehen will.

Allein mit ihrem Fimmel

von Tätigkeit nach Plan

verweigern sich dem Schweigen

ein Bagger und ein Kran.

Und Busse. Dazu steigen

noch zwanzig Flieger auf:

Man hat was zu vergeigen.

So geht die Ruhe drauf.