500 Jahre Stress lehren: diese Krise ist so alt wie der Kapitalismus. Doch wir leben längst zu Zeiten, deren Zeit abgelaufen sei – und beschleunigen trotzdem weiter vor die Wand.

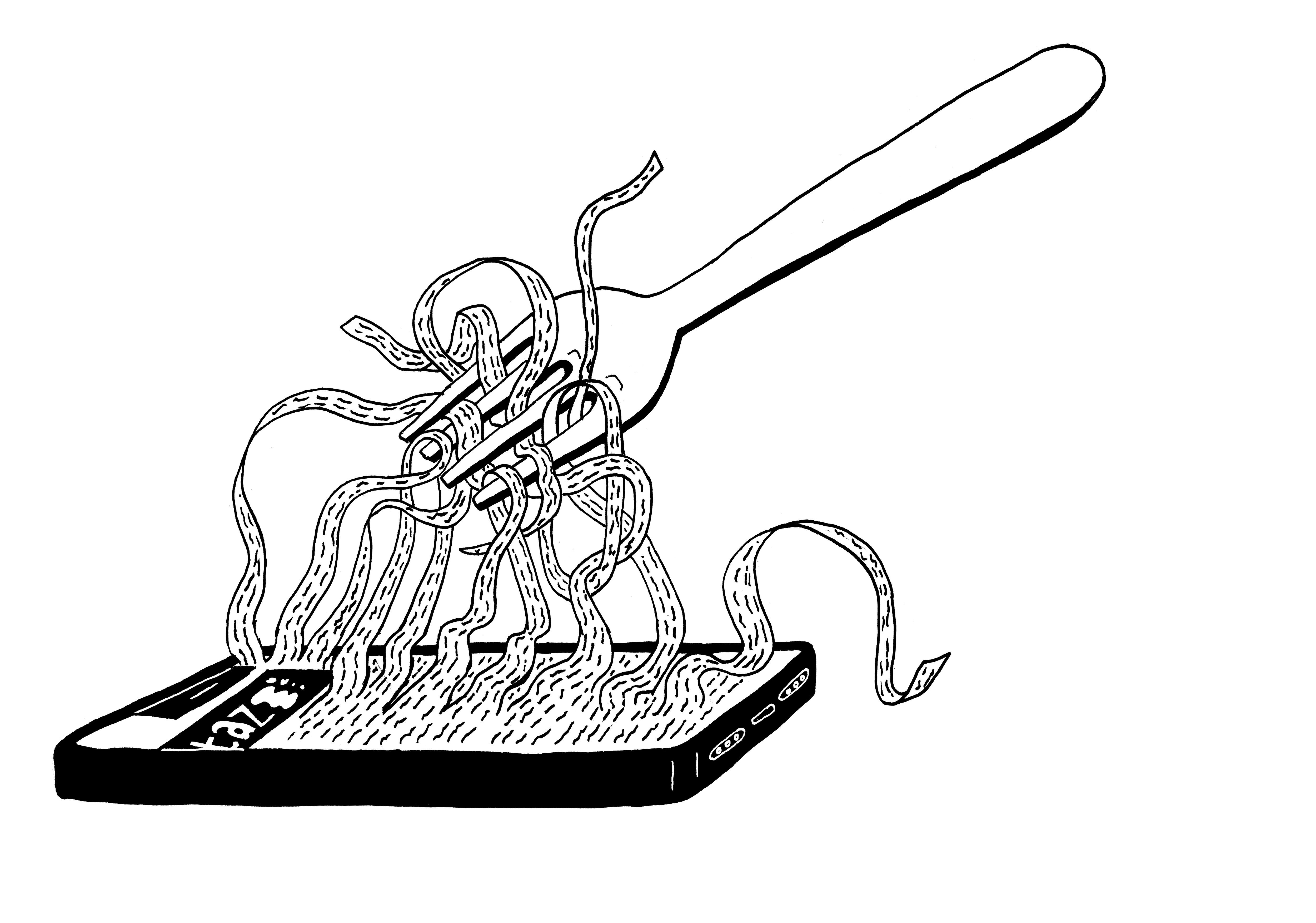

Ein Cover von Supertramp fragt schon 1975 – bzw. fragt dessen Pop-Art-Nackedei unterm atombombengelben Sonnenschirm vorm Grau in Grau des postapokalyptischen Hintergrunds: ‚Crisis? What Crisis?‘ Und 1987 antworten R.E.M mit der Zeile: ‚It’s the end of the world as we know it – and I feel fine.‘ So leicht wechselt man das Personalpronomen seit dem Tod des Subjekts. Was kurzum zu beweisen war: die Krise gehört schon seit Jahrzehnten zum ganz normalen Repertoire der Kulturindustrie. Zombie- und Endzeitfilme sind von ihrer unbewussten Intention her nichts Neues. Statt dass Krise aber Wendepunkt würde, bleibt nichts so konstant wie ihre Katastrophe. Deren Konjunktur perpetuiert sich munter weiter als Spirale des Aufschwungs. Das einzig Paradoxe ist, dass am Ende des Aufschwungs nur mehr der Abgrund wartet.

Besagte Konjunktur ist somit Kollaps im Stillstand statt Dialektik darin. Paul Virilio nennt das Ergebnis ‚rasenden Stillstand‘, Hartmut Rosa ‚dynamische Stabilisierung‘. Wie auch bezeichnet, es ist bezeichnend, dass uns die Worte fehlen für die Wirklichkeit, die uns umgibt. Erneut: nur mehr das Paradox scheint nicht zu lügen. Dieser Wahn ist ohne Sinne – sinnlos auch. Besonnenheit wäre im Getrimmtsein ins Vorn ein Wettbewerbsnachteil. Also sind wir zunehmend psychisch verunmöglicht dazu. Auch das Nachsinnen vermag sich kaum noch anders zu verwirklichen, als wenn es sich in Dienst stellt.

Umso mehr bräuchte es Kriterien, um Kritik und Krise voneinander zu scheiden. Das ist deshalb so wichtig, weil die vermeintliche Kritik sonst kontraproduktiv wird: zum Kritisierten. Krisenstimulation nämlich ist bestenfalls nur Kritiksimulation. Schlimmstenfalls ist sie die Liquidierung des Simulierten. Damit, dem entgegen, Kritik von Krise scheidbar wird, muss Kritik geübt werden. Wenn wir so üben zusammen und miteinander, mag es vielleicht auch Generalprobe sein für nachhaltigen Wandel zum Besseren. So viel Hoffnung mag noch den Hoffnungslosen vergeben sein.

Kritik muss von Krise geläutert werden, um nicht nur Werkzeug zur Scheidung, sondern auch Waffe zur Bekämpfung zu werden: gegen die Religion der Zernüchterten, die Dogmen des Nihilismus, die Scholastik der Zyniker. Was es braucht, ist die Häresie dessen, was als Kitsch auf die Scheiterhaufen kommt. Was es braucht, ist Frieden, Nacktheit, Liebe. Was wir brauchen, ist eine Linke, die wieder an etwas glaubt, statt sich in interne Grabenkämpfe zurückzuziehen oder gleich aufs weite Feld der sogenannten Mitte, um gegen Solidarität aufzurüsten. Das Ziel muss eine Welt sein, in der alle privilegiert sind statt niemand mehr. Wir brauchen eine Expansion des guten Lebens statt die Totale der Inklusion ins Falsche.

Manche mögen fragen, wofür das gut sein soll. Für das Gute, sage ich. Etwa: für die Schönheit der Fragilität, für die Wahrheit der Verletzlichkeit – statt für den Fetisch des Zerstört-Zerstörerischen; statt für Identifikation mit dem Aggressor. Gut sein soll das: gegen die disziplinarische Scham vor Authentizität; gegen die Prüderie, die sich vor der Nacktheit der Maskenlosen fürchtet; gegen den Hass auf die letzten Reste der Unverstelltheit, Unkorrumpiertheit. Für den Mut, nicht zu heucheln. Gut sein soll das für das Ich- und-Wir-und-Ihr-Selbst-Sein-Dürfen als ich und wir und ihr selbst: für eine Gemeinschaft bedürftiger Lebewesen gegen die Verdinglichung ihrer Zwecke.

Insofern, selbstverständlich: wir alle haben die Krise. Das ist der Zwang zur Internalisierung, ohne den wir nicht überlebten im survival of the fittest des race to the bottom, worin alles trickle down bloß astrologischer Glaube ist. Anders: das ist der Zwang zur Internalisierung des Kapitals. Darum, fraglos, haben wir alle die Krise – in unseren Psychen, in unseren Beziehungen, in unserem Weltbezug. Diese Krise aber haben wir nicht nur, sie ist. (Übrigens bleibt dieses Haben Privatisierung externalisierter Kosten.) Das heißt: wir müssen uns in erster Linie gegen die ständige Individualisierung des Problems – gegen seine Symptomatisierung – wenden. Die Krise ist die Charaktermaske des Kapitals. Munchs Schrei die künstlerische Erinnerung daran.

In der Tat wäre damit nichts so gefragt wie Solidarität. Aber genau das verhieße: Beendigung des Krieges aller gegen alle. Womit gebrochen werden muss ist die Politik der Angst, die ökonomisch als Konkurrenz- und Leistungsgesellschaft mit anderen Mitteln fortgesetzt wird. Wonach alles schreit und schon halb verstummt ist, das wäre ein Leben ohne Kapitalismus. Das einzige, was helfen mag gegen den Wahnsinn des Bestehenden, ist ein Besinnen im Sinne eines solchen Lebens. Vielleicht vermag die nun anbrechende Advents- und Weihnachtszeit des Shutdown uns immerhin etwas Zeit geben zu solcher Besinnung. Urchristentum und Kommunismus, das wusste schon Marx, sind schließlich nicht zu weit voneinander entfernt.