Luis Ignacio Diéguez und Paula Rivera stehen auf einem wackligen Dach im Stadtzentrum von Santiago. Stolz erklärt Diéguez das hier installierte System: Dank Solaranlagen auf dem Dach und ein paar Batterien sind die Gemeinschaftsbüros mehrerer Genossenschaften im Haus komplett autark. Für die beiden Mitglieder der kleinen Solargenossenschaft Red Genera ist das ein Erfolg und ein Beweis für ihre Vision, die dank Solartechnik möglich ist. Sie wollen möglichst schadstoffarm und lokal Energie produzieren. „Damit können endlich fossile Energieerzeuger abgeschaltet werden“, preist Diéguez an.

Chile ist ein weltweiter Vorreiter in der Energiewende. In nur etwas mehr als einem Jahrzehnt, von 2013 bis 2024, ist der Anteil erneuerbarer Energien am nationalen Strommix von 29 auf 68 Prozent gestiegen. Zu manchen Tageszeiten decken die erneuerbaren Energien sogar den gesamten Strombedarf Chiles ab. Das Land ist dabei, den Strommarkt schneller als ursprünglich geplant zu dekarbonisieren. Die Energiewende hat längst die großen Konzerne erreicht und verspricht satte Gewinne. Doch nicht alle sind mit der Form einverstanden.

Umdenken im Großen

Santiago, nur wenige Kilometer von den Energiepionieren entfernt, im „Manhattan“ der Hauptstadt, zwischen gläsernen Hochhäusern, liegt das Büro der Generadora Metropolitana – ein Konzern, der unter anderem der staatlichen Electricité de France gehört und in Chile mehrere Kraftwerke betreibt. Generaldirektor Diego Hollweck lehnt sich in seinem Sessel zurück und sagt: „Erst vor Kurzem haben wir eines unserer ältesten Kraftwerke, das noch mit Diesel betrieben wurde, abgeschaltet.“ Und weiter: „Wir wollen Teil des Wandels sein.“ Noch vor wenigen Jahren erzeugte der Konzern Strom ausschließlich auf Basis fossiler Energieträger – die damals größte Anlage des Unternehmens war ein Öl- und Gaskraftwerk mitten in Santiago, das besonders im Winter große Mengen Schadstoffe ausstieß – die beiden ältesten Anlagen innerhalb des Kraftwerks wurden nun abgeschaltet.

Jetzt betreibt Generadora den derzeit größten in Betrieb stehenden Solarpark Chiles. Auf einer Fläche so groß wie 609 Fußballfelder im Norden des Landes produziert das Unternehmen bis zu 480 Megawatt – etwa die Hälfte der Leistung eines kleineren Kernkraftwerks. Hollweck lächelt: „Chile hat ideale Bedingungen.“ In der Wüste im Norden des Landes scheint fast durchgehend die Sonne, und im Süden weht unaufhörlich starker Wind. „Erneuerbare Energien sind kostendeckend – ganz ohne Subventionen“, so Hollweck.

Das knapp 20 Millionen Einwohner zählende Land ist trotz seines kleinen Marktes attraktiv für ausländische Unternehmen. Erst Anfang des Jahres listete das Beratungsunternehmen Ernst & Young Chile als das beste Land Lateinamerikas für Investitionen in erneuerbare Energien. Positive und klare Marktbedingungen, sowie eine proaktive Politik der Regierung, Probleme zu lösen und bürokratische Hürden zu senken, seien die Gründe für das gute Abschneiden, so das Unternehmen. International lag Chile bei der Studie auf Platz 14, während Deutschland den zweiten Platz einnahm. Allein im vergangenem Jahr sollen in Chile ausländische Unternehmen mehr als 17 Milliarden Dollar in grüne Energieprojekte gesteckt haben, was etwa fünf Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmacht.

Große Energiekonzerne und Umweltschützerinnen sind sich ausnahmsweise einig – zumindest so wirkt es in der Santiagoer Zweigstelle der Heinrich-Böll-Stiftung. Die der Partei Bündnis 90/Die Grünen nahestehende Stiftung blickt positiv auf die Entwicklungen in Chile.

Gitte Cullman, Direktorin des Büros für Chile, Peru und Bolivien, sitzt im Konferenzraum einer Villa aus dem frühen 20. Jahrhundert, nur wenige Radminuten von der Generadora entfernt. Sie sagt: „In Chile herrscht ein Konsens in der Notwendigkeit die Energiewende voranzutreiben. Das ist hier Staatspolitik und hängt nicht von der politischen Couleur der Regierung ab.“ Dieser Faktor werde gesellschaftlich unterschätzt, so Cullman. In der weltweit polarisierten politischen Debatte und dem Erstarken der ultrarechten Kräfte, die häufig den Klimawandel leugnen, stelle dies ein großes Risiko dar, so die Direktorin. Das bislang in Chile keine Regierung die Energiewende hinterfragt hätte, trage zum Erfolgsmodell bei. Das Land habe bewiesen, dass der Umstieg auf grüne Energien auch nahezu ohne Subventionen möglich sei.

Zu groß geträumt?

Doch der Direktorin liegt das „aber“ schon längst auf der Zunge: „Es besteht Handlungsbedarf“, meint sie ernst. Die Sozial- und Umweltstandards beim Bau und Betrieb neuer Anlagen seien zu niedrig und die Kontrollkapazitäten des Staates zu gering. Dies könnte im schlimmsten Fall dazu führen, dass der gesellschaftliche Rückhalt für die Energiewende schwindet – und das in einem Sektor, der Chiles Wirtschaft maßgeblich prägen soll. Die Geschichte des Landes könnte sich einer Hinsicht wiederholen. Wie derzeit im Bergbau könnten auch für grüne Energieerzeuung ganze Landstriche für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes „geopfert“ werden. Dies gelte es zu verhindern.

Bereits 2019 kündigte die damalige rechtskonservative Regierung unter Sebastián Piñera an, dass Chile bis 2030 zum weltweit größten Produzenten von grünem Wasserstoff aufsteigen solle. Die dafür benötigte Energie soll aus riesigen Solar- und Windparks stammen. Cullman sieht dies kritisch. „Grüne Transformationsprojekte müssen mit Gerechtigkeitsstandards verbunden und ganzheitlich gedacht werden“. Die meisten Energieprojekte seien zu groß und würden die betroffenen, meist entlegenen Gebiete vor enorme logistische Aufgaben stellen. Cullman glaubt, dass bei solchen Projekten die Beteiligung der lokalen Gemeinden genauso wie die Entwicklung der Regionen aus dem Fokus gerät, anstatt Grundvoraussetzung für den Bau zu sein.

Auch Hollweck von der Generadora Metropolitana wird schweigsamer, sobald das Thema des Wasserstoffs aufkommt. „Wir konzentrieren uns derzeit auf Energieerzeugung und Batterien zur Speicherung“, meint Hollweck. Die Wasserstoffpläne seien für ihn noch Zukunftsmusik. Hollweck meint auch, dass es eine Überarbeitung der derzeitigen Genehmigungsprozedere brauche. „Die Umweltverträglichkeitsprüfung dauert zu lange“, so Hollweck. Ihm gehe es nicht darum die Standards zu senken, sondern die Wartezeiten zu kürzen und den Prozess zu entpolitisieren. Denn bis heute entscheiden Vertreter der Minister über die endgültige Genehmigung großer Energieprojekte.

Chiles Traum vom grünen Energieexporteur

Auf Regierungsebene wird derweil weiter geträumt. Im März 2023 versprach der chilenische Energieminister Diego Pardow in der deutschen Zeitung WirtschaftsWoche, dass man in hierzulande auf chilenische Energie in Form von Wasserstoff setzen könne – um die deutsche Energiekrise mittelfristig zu lösen und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu senken. Denn beide Länder vereine, so Pardow, dass sie keine eigenen fossilen Energiequellen besitzen.

Die Bundesregierung selbst hat in Chile mehrere Pilotprojekte im Bereich von E-Fuels und grünem Wasserstoff gefördert. Im Januar 2023 besuchte Bundeskanzler Olaf Scholz persönlich die kürzlich eröffnete Anlage Haru Oni im Süden des Landes – ein Projekt, das unter anderem von Siemens gebaut wurde und in der Testphase E-Fuel für die Rennwagen von Porsche liefert. Mittlerweile planen die Eigentümer den Ausbau der Pilotanlage um weitere 64 Windräder.

Auf Anfrage erklärt das chilenische Energieministerium, dass der Ausbau der eigenen Wasserstoffpläne vollständig nach Plan verlaufe. Man rechne damit, ab Anfang des nächsten Jahrzehnts größere Mengen Ammoniak nach Europa exportieren zu können. Ammoniak kann aus Wasserstoff gewonnen werden und gilt als einfacher lager- und transportierbar.

Doch in der Regierung hat auch ein Umdenken stattgefunden. Mittlerweile verfolgt das Ministerium das Ziel einer „gerechten Energiewende“. Schriftlich erklärt es, dass man derzeit über das gesetzliche Mindestmaß hinaus Unternehmen dazu aufrufe, auf die lokale Bevölkerung zuzugehen, „damit sie sich um die negativen Effekte kümmern, die ihre Projekte hervorrufen können“.

Die Pioniere sehen Probleme

Die Solarpioniere von der Genossenschaft Red Genera sind unzufrieden mit der aktuellen Form der Energiewende. Paula Rivera meint: „Auch wenn es gut ist, dass weniger CO₂ ausgestoßen wird, glauben wir, dass zu wenig mit den lokalen Gemeinschaften zusammengearbeitet wird.“ Schon allein die Tatsache, dass Gemeinden, die direkt neben riesigen Solaranlagen liegen, nicht von günstigeren Strompreisen profitieren, ist für Rivera ein Problem.

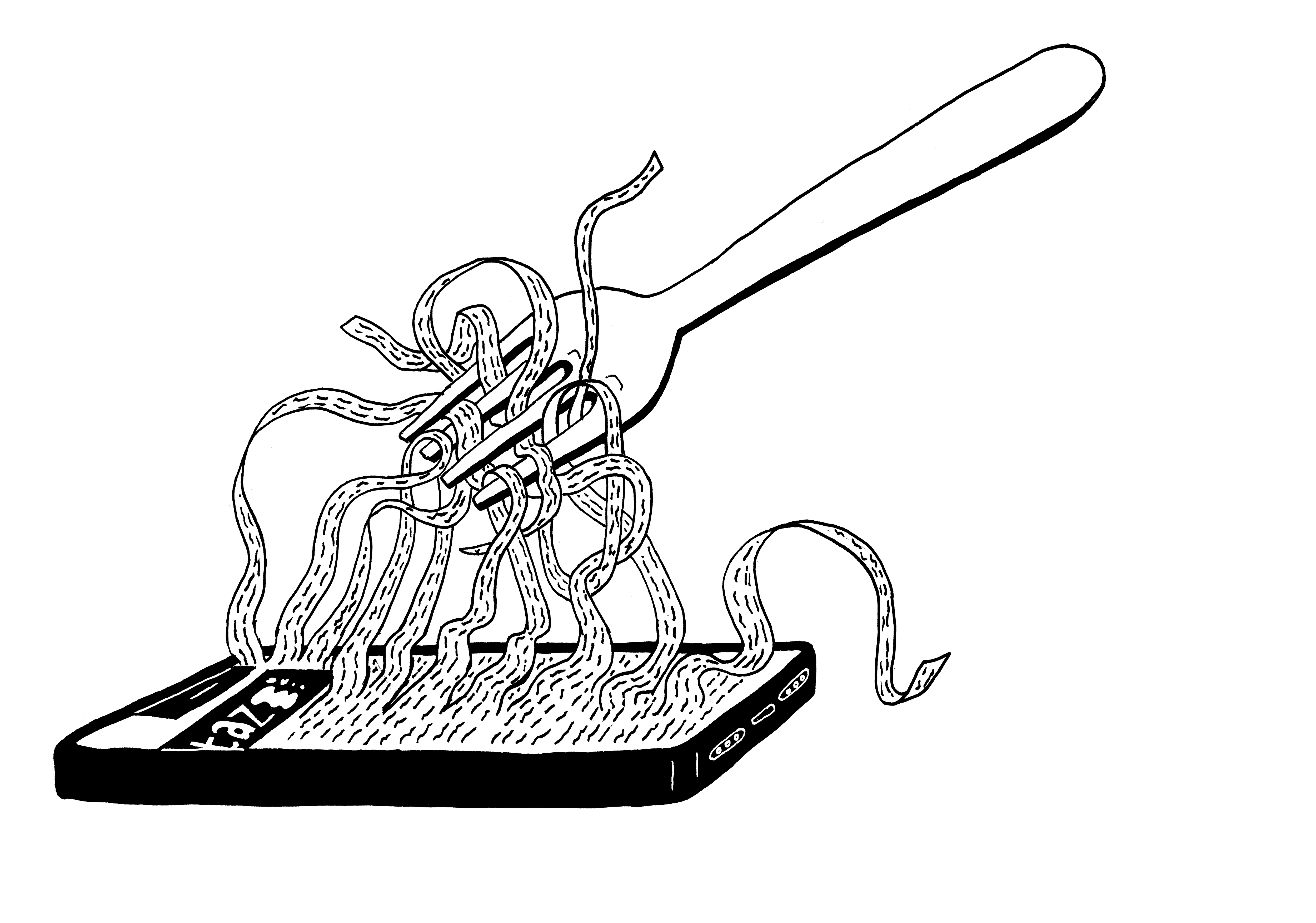

Red Genera baute im Jahr 2015 eine erste gemeinschaftliche Solaranlage, erzählt Rivera. „Unser Fokus liegt darauf, mit Organisationen zusammenzuarbeiten, Wissen weiterzugeben und das soziale Netzwerk zu stärken“, sagt sie. Doch gemeinschaftliche Solaranlagen hätten im chilenischen Kontext zu wenig Raum. Anlagen, die kleiner als 300 Kilowatt Leistung haben, können keinen Strom als Lieferanten ins Netz einspeisen. Dies entspricht etwa 1.000 installierten Solarpanels. Zwar gibt es eine Regelung für die Einspeisung von Strom aus Solaranlagen in privaten Haushalten, doch der gesetzlich festgelegte Tarif ist zu niedrig, und häufig ist die Abrechnung zu kompliziert, so Rivera.

Die Genossenschaftler sind überzeugt, dass hier großes Potenzial bestehe. „Dank Solartechnik können wir erstmals Anlagen lokal und in kleineren Mengen aufstellen“, meint Rivera. Dies würde viele negative Effekte der riesigen Anlagen verhindern.

Das eigentliche Problem bestehe darin, dass der Markt weiterhin von großen Unternehmen dominiert werde, die verhinderten, dass kleinere Akteure hinzukommen. „Es gibt keinen freien Markt“, kritisiert Rivera. Denn obwohl der Stromsektor in Chile vollständig privatisiert ist, teilten sich die Unternehmen Monopole auf. Für normale Verbraucher ist es daher unmöglich, ihren Lieferanten frei zu wählen.

Rivera blickt für eine Lösung nach Deutschland: „Bei euch sieht das anders aus. Ihr könnt den Lieferanten wählen.“ Vielleicht gäbe es dann auch in Chile einen genossenschaftlichen Stromkonzern, der alternative Lösungen für eine dezentrale Energieproduktion bietet. So aber bleibt die Energiewende in Chile vor allem ein Thema der großen Konzerne.

Erstveröffentlichung in der Frankfurter Rundschau