Die neue bolivianische Regierung steht in der Kritik von Aktivist*innen, weil das Ministerium für Umwelt und Wasser – zumindest provisorisch – in das Ministerium für „produktive Entwicklung“ eingegliedert wurde. Das hängt zwar durchaus zusammen. Aber zu dessem Chef wurde ein Lobbyist des Agroexportsektors ernannt. Schon im Wahlkampf spielten Umweltfragen wie die verheerenden Waldbrände, die der Ausweitung der Agrarflächen voraus gehen, nur eine nachgeordnete Rolle. Das Editorial der Zeitschrift Nómadas vom 12. November legt allerdings nahe, dass es sich vielleicht um einen Wechsel im Diskurs handelt, nicht aber um einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel gegenüber der vorangegangenen Regierung der „Bewegung zum Sozialismus“ (MAS). Wenn die Wälder Boliviens bereits jetzt an der Wallstreet gehandelt werden, und nicht einmal, um die landwirtschaftliche Produktion zu fördern, dann hat die Natur und haben die indigenen Gemeinden das Nachsehen. Auch die neue bolivianische Regierung hat auf der Klimakonferenz in Belém do Pará jenseits des Diskurses einer „grünen Wirtschaft“ wenig anzubieten. Immerhin heißt es, Entwaldung sei künftig nicht mehr die Voraussetzung, damit die „soziale und ökonomische Funktion“ eines Stück Landes anerkannt werde.

Von

Revista Nómadas

Stellen Sie sich kurz vor: Der bolivianische Staat „schenkt“ ihnen 100 Hektar Land. Sie investieren 250 US Dollar pro Hektar, um die Bäume auf dem Gelände zu roden. Und nur wenige Monate später ist das Grundstück bereits 2500 US Dollar wert. Sie verkaufen das Grundstück an einen Zwischenhändler und der verkauft es an einen internationalen Konzern. Inzwischen ist es 3000 US Dollar pro Hektar, insgesamt 300.000 US Dollar wert. Der Konzern informiert seine Aktionäre an der Wall Street über 21% Prozent Rendite… und niemand kommt deswegen ins Gefängnis, wird vielleicht sogar dafür gelobt, in Bolivien investiert zu haben.

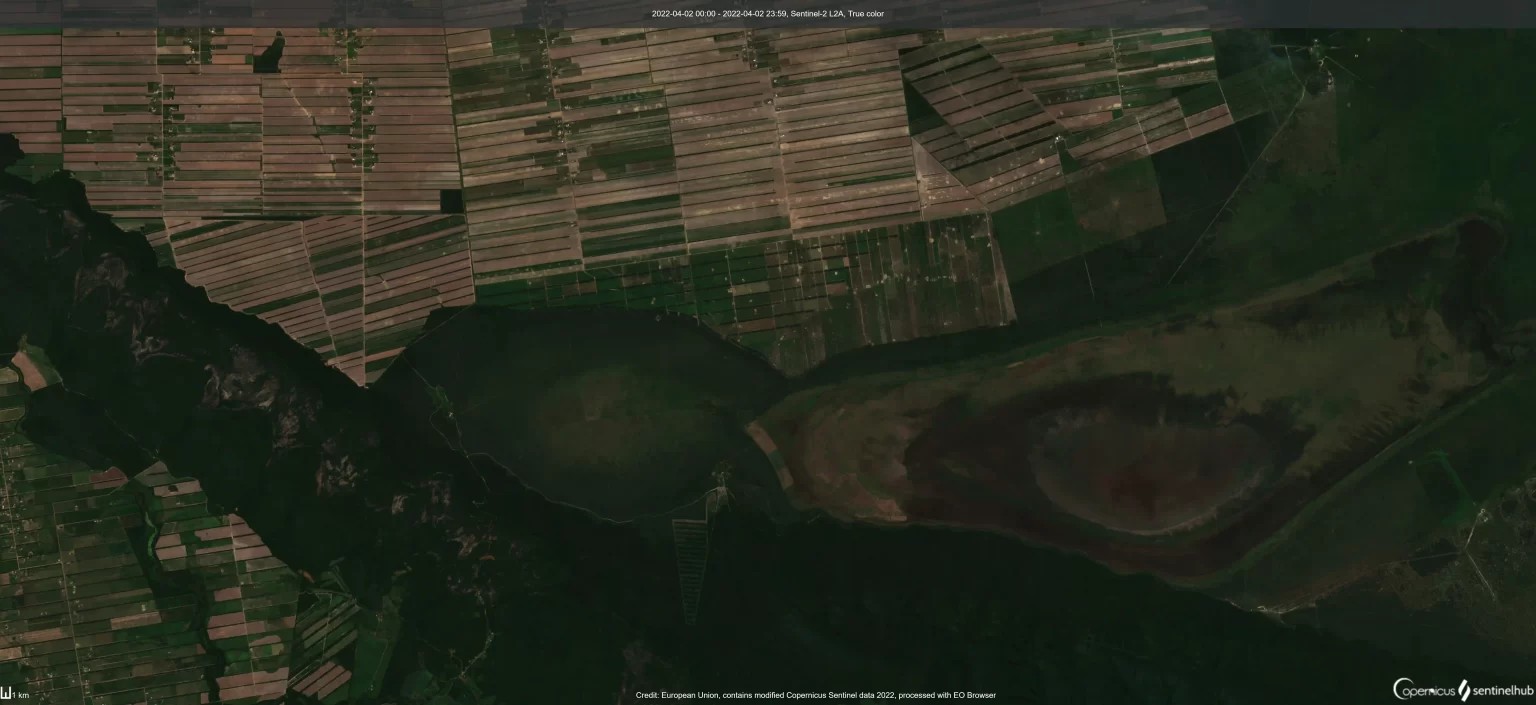

Es handelt sich nicht um Fiktion, sondern ein Wirtschaftsmodell, das den Trockenwald der Chiquitanía im bolivianischen Tiefland in ein Spekulationsobjekt verwandelt. Allein im Jahr 2024 sind auf diese Weise 623.383 Hektar natürlicher Ökosysteme verloren gegangen. Wie funktioniert das Modell? Wer hat den Nutzen? Im Folgenden zeigen wir die Wertschöpfungskette, die das natürliche Erbe in eine Ware verwandelt.

Kostenloses Land, das tatsächlich wertvoll ist

Zwischen 1999 und dem Jahr 2022 hat der bolivianische Staat landesweit viereinhalb Millionen Hektar Staatsland als verfügbar identifiziert. 3,5 Millionen Hektar davon wurden 1549 Dorfgemeinden zugesprochen, vor allem in der Provinz Santa Cruz. Bis 2021 hatten Siedlergemeinden in Santa Cruz insgesamt 4,8 Millionen Hektar Land angesammelt, Agrarunternehmen etwa 6,1 Millionen Hektar und die angestammten indigenen Völker 5,2 Millionen Hektar.

Dabei muss klar sein, dass nicht alle, die Land vom Staat zugesprochen bekommen haben, Spekulanten sind. Es gibt Familien, die das Land benötigen, um darauf Lebensmittel zu produzieren. Aber es gibt auch organisierte Bodenspekulanten, die sich mithilfe von Strohmännern große Flächen Land aneignen. Im Schatten der legalen Prozesse der Landreform funktioniert ein gut geölter Schwarzmarkt:

Es werden Listen von 20 bis 30 Personen erstellt. Lokale Bauernsprecher fordern einen Beitrag von 500 US Dollar, um Interessierte in die Listen der Begünstigten der Landvergabe aufzunehmen. Bodenspekulanten fälschen Dokumente. Und kassieren umgerechnet zwischen 2873 und 4310 US-Dollar pro Person, um bei den Behörden den Titel zu beantragen. Eine parallel in der Landreformbehörde arbeitende Mafia fälscht Landtitel.

Das heißt: Auch wenn der Staat für die Vergabe von Landtiteln selbst keine Gelder einnimmt, sind die Titel alles andere als kostenlos. Im Durchschnitt gehen zwischen 51 und 77 US-Dollar pro Hektar an die Bodenspekulanten. Wenn die Interessenten dann das Besitzdokument in der Hand haben, verkaufen sie das Land (zum Beispiel 50 Hektar für 10.000 US Dollar) oder sie verpachten es für etwa 100 US Dollar pro Hektar und Jahr. Es ist ein rundes Geschäft.

Der Betrugskreislauf: Der Nachweis der „ökonomischen und sozialen Funktion“

Alle zwei Jahre ist die Agrarreformbehörde verpflichtet zu überprüfen, ob das vergebene Land seine ökonomische und soziale Funktion erfüllt. Doch vor den Prüfungen werden Listen bereinigt und neue Namen eingefügt. Für das Foto werden Bäume gefällt, prekäre Hütten errichtet oder eher symbolische Felder angelegt, um die Anforderungen zu erfüllen. Nachdem die Behörde das Grundstück fotografiert hat, kann es verkauft werden. Das Ergebnis: Allein in der Provinz Velasco gibt es 475 angebliche Bauerndörfer, in denen niemand lebt. Oder in anderen Worten: 1,7 Millionen Hektar Land in Händen von Spekulanten.

Wald wird zur Ware: Wie Geld gemacht wird

Es ist das finanzielle Herz des Geschäftsmodells, wie die Bodenpreise zeigen:

Bewaldetes Land: 100 – 250 US$/Hektar.

Kosten der Abholzung: 200 – 250 US$/Hektar (wobei staatlich subventionierter Treibstoff verwendet wird).

Abgeholztes Land: 1.500 – 2.500 US$/Hektar.

Das Geschäft ist so lukrativ, dass es im Internet offen beworben wird.

Wer sind die Akteure

An jeder Stelle der Wertschöpfungskette wird Geld verdient.

Erste Ebene: „Interkulturelle“ (Siedler) und Bodenspekulanten

Sie bekommen das Land kostenlos vom Staat, roden soweit nötig und verkaufen es. Zusätzliche Einnahmen erzielen sie zum Beispiel durch den Verkauf von Holz oder Holzkohle.

Zweite Ebene: Die Mennoniten (Religionsgemeinschaft mit europäischen Wurzeln, die sich hauptsächlich der Landwirtschaft widmet)

Sie kontrollieren heute fast 900.000 Hektar. Sie bekommen es aber nicht umsonst vom Staat, sondern kaufen es Bolivianern ab, vorzugsweise, wenn es noch nicht gerodet ist.

Dritte Ebene: Kommerzielle Bodenspekulanten

Es sind Unternehmen, die Land aufkaufen, darauf „Projekte“ entwickeln und die Verbindung zu ausländischen Investoren herstellen.

Die Vierte Ebene und wo die Geschichte obszön wird: Transnationale Unternehmen wie BrasilAgro (eine Filiale der argentinischen Cresud) bezeichnen ihr Geschäftsmodell als ländlichen Immobilienhandel. Es geht nicht um Nahrungsmittelproduktion. Offiziell heißt es, dass man untergenutzte Landgüter aufkauft, um unproduktive Ländereien zu transformieren. Oder auf Deutsch: Billiges Land aufzukaufen, es gegebenenfalls abzuholzen und es dann zu einem vielfachen Preis weiterzuverkaufen.

Das zeigen die Zahlen: BrasilAgro berichtet von einer Rendite von 21,4 Prozent im Jahr in seinem ländlichen Immobilienhandel. Allein im Jahr 2021 hat der Konzern in Bolivien 9875 Hektar Land für insgesamt 30 Millionen US Dollar aufgekauft. Cresud seinerseits informiert über 15 Prozent Gewinnspanne pro Jahr beim Verkauf von Land in Bolivien. Beide Firmen werden an der Börse von New York (NYSE) gehandelt. Das heißt, der Wald der Chiquitanía ist an der Wall Street.

Wer bezahlt die Rechnung?

Das Geschäft funktioniert nicht einmal, oder zumindest nicht in erster Linie mit illegalen Geldern, auch wenn es durch Korruption geschmiert wird. Das bolivianische Bankensystem gibt den Investoren sogar noch subventionierte Kredite. Und 10,8% der staatlichen Rentenfonds, knapp 2,6 Milliarden US Dollar wurden in solche Sektoren gegeben, die für den Waldverlust in Bolivien verantwortlich sind. Auch internationale Banken sind involviert, im Fall von Cresud die Banco Santander. Hinzu kommt die Korruption. Bis zu 200.000 US Dollar, wird berichtet, wurden bezahlt, um große Ländereien zu legalisieren, und Erpressungsgelder von bis zu einer Million US Dollar um Landkonflikte „zu lösen.“

Das Paradox: Der Staat macht es möglich

Der Staat, das heißt die bolivianische Bevölkerung, übergibt kostenlos Land, subventioniert den Treibstoff für die Entwaldung, gibt billige Kredite zur Hälfte des Marktpreises, baut Straßen, um den Wert des Landes zu steigern, aber bekommt nichts dafür zurück.

Die Bodenspekulanten dagegen bekommen öffentliche Güter zum Nulltarif, streichen die komplette Wertsteigerung ein, wälzen die Umweltkosten auf die Allgemeinheit ab und garantieren ausländischen Aktionären 21 Prozent Rendite.

Was zu tun ist

Beim Waldverlust in Bolivien handelt es sich also nicht um ein Problem von Kleinbauern, die den Wald abfackeln. Es ist eine Strategie, die die Umweltzerstörung in Bolivien zum rentabelsten Geschäftsmodell gemacht hat.

Eine ernsthafte Politik würde bedeuten:

– Alle Landvergaben zwischen 2006 und 2025 zu überprüfen, um falsche Landtitel und Dörfer zu identifizieren, in denen niemand lebt.

– Zukünftig den Weiterverkauf von ursprünglich staatlichem Land für mindestens 20 bis 30 Jahre verbieten.

– Subventionierte Kredite dürften nur gegeben werden, wenn damit keine Wälder gerodet und tatsächlich Nahrungsmittel produziert werden.

– Die Rentenfonds müssten die Risiken der Entwaldung offenlegen.

– Spekulative Wertsteigerung von Land müsste zu mindestens 50% besteuert werden

– Es sollte ein Moratorium für neue Landvergaben in Staatswäldern geben.

Und vor allem muss das Problem beim Namen genannt werden: Es handelt sich nicht um ländliche Entwicklung, sondern eine systematische Plünderung der öffentlichen Güter. Solange ausländische Konzerne den Aktionären an der Wallstreet 21 Prozent Gewinne melden, werden in Bolivien in der Trockenzeit weiter die Waldbrände wüten. Es ist nicht (nur) der Kleinbauer, es ist das System, das versagt.

Übersetzung und leichte Kürzung: Peter Strack. Der Originaltext befindet sich auf der Homepage der Zeitschrift Nómadas. Wir bedanken uns für die Abdruckgenehmigung.