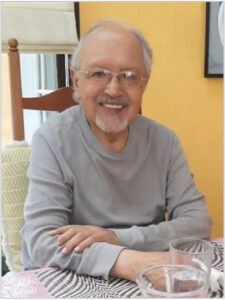

Einer der spannendsten bolivianischen Sozialwissenschaftler ist der 82 jährige Hugo Celso Felipe Mansilla. Nach längeren Aufenthalten in Deutschland, Schweiz und zahlreichen afrikanischen und asiatischen Ländern unterrichtet er heute an der staatlichen Universität San Andrés von La Paz. Er sei nicht bereit, linke Gemeinplätze und Klischees zu bedienen, antwortete er zunächst auf die Anfrage für das Interview. Seine Freude an provokativer Überspitzung und Ferne zu jeweils geltender politischer Korrektheit mögen ihn bisweilen isoliert haben. Sie können jedoch Debatten anregen und Neugier wecken auf diesen gegenüber Utopien skeptischen Denker, der in Deutschland studiert hat und der nicht nur deutsche Wissenschaft und Kultur sondern als einer der ersten früh auch die Ökologiefrage in den den bolivianischen Wissenschaftsbetrieb eingebracht hat.

Ich wurde 1942 in La Plata geboren. Es ist die Hauptstadt der Provinz Buenos Aires (Argentinien), rechtlich unabhängig, aber immer unter dem Einfluss der benachbarten Metropole Buenos Aires. Meine Mutter stammt aus Spanien, mein Vater ist ein Bolivianer, der in Argentinien studiert hat. Mit Spanien habe ich verwandtschaftliche Kontakte, aber mit Argentinien nur wenige Verbindungen. Denn wir sind wenige Wochen nach meiner Geburt nach La Paz gezogen. Es war damals eine kleine, saubere und ruhige Stadt. Vorfahren meines Vaters hatten noch in der spanischen Kolonialverwaltung gearbeitet und waren dabei reich geworden. Sie sind dann aber in den folgenden Jahrhunderten immer mehr verarmt, weil meine Familie überhaupt kein Talent hatte, mit Geld umzugehen. Das habe ich von ihnen geerbt. Zuhause galt es als unfein und ordinär, über Geld zu reden oder sich mit finanziellen Angelegenheiten zu befassen. Ich habe all mein Erspartes dafür in Reisen investiert.

Meine erste Erinnerung ist mit der Regierung des (autoritär-nationalistischen) Generals Gualberto Villarroel (1943 bis 1946) verbunden. Mein Vater gehörte zur Opposition und deshalb sind das keine guten Erinnerungen. Dies gilt auch für die spätere Regierungszeit der MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) in Folge der Nationalen Revolution von 1952. Angehörige wurden verfolgt. Wir hatten einen kleinen Landbesitz, der uns weggenommen wurde.

An der Deutschen Schule in La Paz

Ich habe zwischen 1949 und 1961 die Deutsche Schule im Sopocachi-Viertel besucht. Meine Familie hatte mit Deutschland absolut nichts zu tun. Sie interessierte sich mehr für Frankreich.

Und Französisch war die erste Fremdsprache, die ich zu hören bekam. Denn die Familie meiner Mutter hielt das Spanisch für die Sprache der Dienstboten. Sie sprachen untereinander Französisch. Aber ich nahm schon als Kind wahr, dass die Verwandten zum Spanischen übergingen, wenn die Unterhaltung gefühlsmäßige Probleme oder tagespolitische Themen berührte.

Die Deutsche Schule lag am nächsten zu meinem Elternhaus. Damals war es eine normale Privatschule. Sie wurde zumeist von Kindern aus der Oberschicht besucht. Keiner meiner Mitschüler*innen kam aus einfachen Verhältnissen. Es war aber auch nicht dieses imposante, schöne Gebäude, wie es die Deutsche Schule heute im Achumani-Viertel im Süden der Stadt ist. Im Gegenteil, es war ein bescheidener und ästhetisch hässlicher Bau. So wie die anderen Schulen auch. Es gab auch nur wenige deutsche Schüler*innen. Von den anfangs etwa 60 Kindern meiner Klasse waren vielleicht fünf Deutsche.

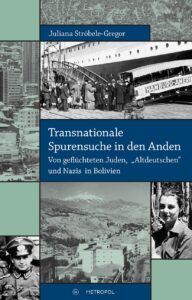

Juliana Ströbele-Gregor, die Tochter des ersten deutschen Gesandten in La Paz nach dem zweiten Weltkrieg, schreibt in ihrem Buch „Transnationale Spurensuche“ von geflüchteten Juden, Altdeutschen und Nazis im Umfeld der Deutschen Schule. Sie war in einer Klasse mit der Tochter des früheren Gestapo-Chefs und „Schlächters“ von Lyon Klaus Barbie.

Da gibt es viel Mythenbildung und Projektionen. Die sind insbesondere bei der Linken in Deutschland sehr populär. Sie bestätigen ihre Vorurteile, dass die Nazis in Bolivien und unter den Deutschstämmigen sehr wichtig waren. Ich habe das in meiner Schulzeit so nicht erlebt. In meinen dreizehn Schuljahren habe ich nie solche politischen Äußerungen zu hören bekommen.

Aber es gibt Fotos vom Hakenkreuz in der Deutschen Schule.

Das war während des Nationalsozialismus. Ich bin 1949 in die Schule kommen. Man sollte die Epochen nicht miteinander vermengen.

Woran erinnern Sie sich, wenn sie an die Schule denken?

Ich bin häufig zu spät gekommen, weil ich ungern früh aufgestanden bin. Die Schule war sehr streng und Unpünktlichkeit wurde bestraft. Aber ich habe nie deswegen Probleme bekommen, wer weiß ob das an der Position meines Vaters lag.

Er wurde später Rektor der Universität La Paz. Da gibt es eine gewisse Familientradition.

Mein Vater war Bauingenieur. Sein Vater war Rechtsanwalt. Mein Vater wurde mehrmals Rektor der Universität La Paz in den Jahren zwischen 1963 und 1983. Das Fach Bauingenieurwesen habe ich aber nicht studiert und deshalb kann man nicht von einer Familientradition sprechen. An der Deutschen Schule war Rubén Carrasco de la Vega mein Philosophie-Lehrer. Er hatte in Deutschland studiert und später in Bolivien Karriere gemacht. Er war ein sehr ernsthafter Lehrer und hat dazu beitragen, dass auch ich mich für Philosophie interessiert habe.

Studium in Deutschland

Sie haben danach in Deutschland studiert. Warum nicht Frankreich, wenn ihre Familie so frankophil war?

Aus einem ganz einfachen Grund: Frankreich hatte keine Stipendien angeboten. Nach der Nationalen Revolution 1952 und der Agrarreform ein Jahr später hatte sich die finanzielle Situation meiner Familie verschlechtert. Und der Deutsche Akademische Austauschdienst schrieb damals Stipendien auch für Studienanfänger aus. Da ich gute Noten hatte, musste ich nicht einmal eine Prüfung dafür ablegen. Ich sprach auch ein wenig Deutsch. Das war eines der Fächer, die an der Schule unterrichtet wurden. 1962 bin ich dann nach Deutschland gekommen.

Ich bin damals auch viel gereist. Aber in die Länder des Ostblocks wollte mich keiner meiner linken lateinamerikanischen Freunde begleiten. Ich wollte einfach sehen, wie es dort aussieht. Ich habe mir Kulturdenkmäler angeschaut. In Thüringen und Sachsen gab es viele kulturelle Schätze zu besuchen. Das habe ich dann alleine getan.

Nicht mal nach Ostberlin wollten meine linken Freunde mitkommen. Vielleicht ahnten sie schon, was sie zu sehen bekämen und wollten nicht enttäuscht werden.

In ihrem 1983 veröffentlichten autobiographischen Roman „Labyrinth der Enttäuschungen“ erzählen sie von ihren bolivianischen Mitstudenten, die in der Studentenbewegung aktiv waren. Einer von ihnen bereitete sich sogar im Grunewald auf Che Guevaras Guerilla in Bolivien vor.

Es war wie ein Fieber, das die Studierenden damals erfasst hat. Es war modisch, links und marxistisch zu sein.

Und wer sich nicht so kleidete wie sie, nicht so redete wie sie, sich nicht so benahm wie sie und nicht die Bücher hatte, die sie lasen, musste sich rechtfertigen und zum Außenseiter werden. Diese Tendenz der Linken, die Menschen zu uniformieren, habe ich schon immer abgelehnt. Es gab eine bestimmte Terminologie, die man verwenden sollte. Nach dem 2. Juni 1967 sollte man nur noch per Du miteinander umgehen. Wer ‚Sie‘ sagte, musste das erklären. Es war eine Diktatur der Umgangsformen.

Da waren sie schon Dozent?

Nein, ich habe in aller Ruhe (1962-1974) an der Freien Universität Berlin Philosophie und Politikwissenschaften studiert. 1968 habe ich meinen Diplom-Abschluss gemacht. Meine Diplomarbeit wurde unter dem Titel „Faschismus und eindimensionale Gesellschaft“ 1971 bei Luchterhand veröffentlicht. Meinen Doktortitel bekam ich 1973 für die Studie „Systembedürfnis und Anpassung. Zur Kritik sozialistischer Verhaltenssteuerung“, die im gleichen Jahr bei Athenäum publiziert wurde. Drei Jahre später wurde ich mit der Arbeit „Der südamerikanische Reformismus. Nationalistische Modernisierungsversuche in Argentinien, Bolivien und Peru“ an der Freien Universität Berlin habilitiert. (im Jahr danach beim Schindele-Verlag veröffentlicht). Aber Professor bin ich in Deutschland nie gewesen. Professoren und Studenten wollten mich nicht. Ich war wohl verschieden, ein seltener Vogel, kein Linker und kein Marxist. Und die Linken in Deutschland heute vertreten wohl noch die gleichen Mythen und dieselben Gemeinplätze wie vor 60 Jahren.

Auf wen beziehen Sie sich, wenn sie von den Linken reden?

Wie in der ganzen westlichen Welt neigen deutsche Sozialwissenschaftler, Künstler und Möchte-Gern-Philosophen zu der modischen Mischung aus verharmlostem Marxismus und verwässertem Postmodernismus. Im universitären Bereich ist diese fatale Kombination auch in Lateinamerika vorherrschend. In Deutschland dürfte man das Zentrum Maria Sibylla Merian (CALAS, eines der wichtigsten Forschungsnetzwerke über den Süden) und das Lateinamerika-Institut an der Freien Universität Berlin als Beispiele dieser Entwicklung nennen. Diese Hochburgen der Linken sind immer wissenschaftlich steril und wenig innovativ gewesen. Sie haben niemals eine Studie oder nur eine Idee hervorgebracht, die auf Weltebene die Forschung vorangetrieben hätte.

Frankfurter Schule und Kritische Theorie

Sie haben über die Frankfurter Schule geschrieben, wie in Ihrer Diplomarbeit. Oder Sie haben sich auf deren kritische Theorie bezogen, wie im 1986 veröffentlichten „Die Trugbilder der Entwicklung in der Dritten Welt. Elemente einer kritischen Theorie der Modernisierung“. Die Frankfurter Schule versteht sich als antiautoritär und kritisch gegenüber Diktaturen.

Ja, zum Glück

Und sie gehört auch zur Linken. Beziehen sie die auch in ihre Kritik ein?

Man sollte nicht verallgemeinern. Die Frankfurter Schule war, vielleicht mit Ausnahme von Herbert Marcuse, politisch recht gemäßigt. Sie ist Teil einer wichtigen akademischen Kultur in Deutschland.

Die Studierendenbewegung der 1960er Jahre war eine gesellschaftliche Minderheit. Und Antiautoritarismus und emanzipatorische Aufklärung haben heute in Deutschland mit dem Erstarken einer ausländerfeindlichen extremen Rechten wieder einen schweren Stand.

Tatsächlich verfolge ich die Entwicklungen nicht mehr so nah. Vielleicht hat man mit der unterschiedslosen Aufnahme afrikanischer und asiatischer Flüchtlinge übertrieben, und jetzt gibt es die Gegenreaktion. Andererseits führen Meinungsmonopole zur Erschöpfung und Abwehr. So wie man es in Argentinien mit dem Peronismus gesehen hat.

Mit der Friedrich-Ebert-Stiftung in Afrika

Mit der „unterschiedslosen Aufnahme“, wenn es sie in Deutschland je gegeben hat, ist es schon länger vorbei, ohne dass die ausländerfeindlichen Gruppen geschwächt sind. Im Gegenteil scheint sich die Leugnung der durch menschengemachte Klimakatastrophe und Kriege verursachten existenziellen Probleme von Flüchtenden in den Tik Tok Blasen rechter Netzwerke eher noch zu verstärken. Auch die klassischen Mainstream-Medien übernehmen viel von diesem Diskurs, ohne dass die Menschen davon ermüdet scheinen. Und der Peronismus in Argentinien hatte zumindest bei den privaten Medien auch eine starke Gegenstimme. Aber zurück zu Ihnen. Wann sind Sie nach Bolivien zurückgekommen?

Schon als Student bin ich häufiger in den Semesterferien nach Bolivien geflogen. 1976 bin ich zurück nach Europa gekommen und habe auch in afrikanischen und asiatischen Ländern gearbeitet. Für die Friedrich-Ebert-Stiftung war ich 1982-1983 in Nigeria und im Senegal tätig.

Als Büroleiter?

Undenkbar, wenn man nicht zum ‚Stamm‘ dazu gehört. Da unterscheidet sich die Sozialdemokratie auch nicht von den anderen. Ich war ein gewöhnlicher und schlecht bezahlter Mitarbeiter. In meiner Zeit im Senegal ging es um die Edition einer Zeitschrift. Gedacht war an etwas Ähnliches wie die „Nueva Sociedad“ (Neue Gesellschaft), die die Ebert-Stiftung in Buenos Aires herausgibt. Sie ist zweifellos das wichtigste sozialwissenschaftliche Journal in Lateinamerika. Aber in Afrika gab es zu viele Hindernisse. Die potentielle Leserschaft war sehr reduziert und vor allem fehlte eine gemeinsamen Sprache. Die einen wollten, dass die Zeitschrift auf französisch veröffentlicht wird, andere Englisch, Arabisch oder in einer einheimischen Sprache. So hat das mit der Zeitschrift nicht geklappt. Ich hatte aber zu der intellektuellen Elite dieser Länder einen regen Kontakt. Sie sprachen perfektes Französisch und hatten ein sicheres Bankkonto in Europa. So kann man leicht einen linken, antikolonialen und antikapitalistischen Diskurs vertreten. Bis sie dann selbst an die Macht kamen. Darin unterscheiden sich die Menschen auf der Welt nicht. Später hatte ich längere Aufenthalte in Australien, Nordafrika, Südostasien, Indien…

Wieder ein Zeitschriftenprojekt?

Nein. Meine private Hauptbeschäftigung bestand darin, Kulturdenkmäler zu besichtigen und etwas von der sozialwissenschaftlichen Buchproduktion jener Länder zu erfahren. Inoffiziell habe ich auch für meine deutschen Freunde die Möglichkeiten erkundet, in islamischen Regionen Entwicklungsprojekte in Angriff zu nehmen.

Und dafür war es praktisch, einen Bolivianer zu haben?

Jedenfalls einen nicht-europäischen Ausländer. Wer weiß schon, wo Bolivien liegt? Bisweilen meinte man, ich käme aus Libyen. Für mich war es eine interessante Zeit, um andere Kulturen und historische Monumente kennenzulernen. Meine beste Zeit habe ich aber 1999 als Gastprofessor an der Universität Zürich verbracht. Die Studierenden waren genauso links wie in Deutschland und erwarteten, dass ich ihnen ihre Vorurteile über Lateinamerika und den Süden bestätige. Zum Beispiel: Dass die Europäer generell über Jahrhunderte hinweg pervers waren, dass die Völker des Südens sich unter großen Opfern von den Ketten des Kolonialismus befreien würden und dass Kuba das immer leuchtende Vorbild ist. Mich hatte zum Glück ein deutscher Professor mit einem offeneren Weltbild unter Vertrag genommen: Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny, der grosse Migrationsforscher. Ich sollte die Studierenden mit meinen Ideen jenseits des Mainstreams provozieren. Und ich sollte unter anderem in Zürich die Fremdheitserfahrungen, Hoffnungen und Illusionen lateinamerikanischer Migranten untersuchen.

Zweifel säen als Lebensaufgabe

Und auch das konnte jemand aus dem Süden besser bewerkstelligen…

Ich habe das gerne gemacht. Aber ich denke, die Studierenden haben mich nicht in guter Erinnerung. Nicht wegen der Noten, ich verschenke gute Noten, sondern wegen meiner Positionen.

Obwohl Kontroversen ja die Debatte beflügeln.

Manchmal.

In La Paz unterrichten sie ja auch. Und auf Youtube finden sich spannende und sehr offene Diskussionen von ihnen mit Studierenden aus der indianistischen Bewegung der Kataristen. Deren Name verweist auf einen der wichtigsten antikolonialen Kämpfer aus dem heute bolivianischen Altiplano gegen die spanische Kolonialmacht.

Ich habe 2014 ein Buch über Fausto Reynaga (1906 – 1994), den Gründer des Indianismus in Bolivien, veröffentlicht. Das hat ein wenig Interesse geweckt, auch wenn es die Erwartung der Studierenden nicht erfüllt. Aber meine Aufgabe ist es, Zweifel zu sähen. Das gefällt nicht allen und das ist verständlich. Die allermeisten Menschen, einschließlich der bolivianischen Universitätsstudenten, möchten, dass der Gesprächspartner ihre Vorurteile bestätigt.

Welche Rolle spielt der Katarismus heute?

Der Katarismus ist noch sehr stark, denn die überwältigende Mehrheit der Studierenden haben indigene Wurzeln. Und sie interessieren sich für Theorien, die sich mit ihrer Identität auseinandersetzen. Andere Kulturen und Ideen sind ihnen völlig gleichgültig. Sie wollen vor allem ein hohes Einkommen, ein gutes Leben, eine folgsame Freundin…. Aber nur wenige denken weiter. Das ist fast überall auf der Welt so, Bolivien ist keine Ausnahme.

Die jungen Leute wollen ein Einkommen und ein gutes Leben

Gibt es Enttäuschung über die unerfüllten Versprechen des sozialen, politischen und kulturellen Wandels unter der Regierung der Partei „Movimiento al Socialismo“ (Bewegung zum Sozialismus), die seit Anfang 2006 andauert?

Vielleicht sind meine Studenten skeptisch in Bezug auf die Person von Evo Morales, aber nicht in Bezug auf die indianistischen und sozialistischen Ideen. Dies hat auch mit der fehlenden Tradition kritischen Denkens zu tun. Die Mehrheit denkt, dass Evo Morales vielleicht Fehler begangen hat und dass die aktuellen Probleme allein auf interne Auseinandersetzungen innerhalb der Regierungspartei zurückzuführen sind.

Wenn man sich den internationalen akademischen Betrieb anschaut, kommen Wissenschaftler*innen aus Mexiko, Brasilien oder Argentinien zu Wort, vielleicht noch aus Peru, Chile und Kolumbien. Aber Bolivien und die restlichen Staaten werden kaum gehört.

Bolivien ist ein kleines Land und war immer auch etwas isoliert. Das merkt man auch am akademischen Niveau. Die Studierenden interessieren sich nicht für das, was anderswo geschieht. Sie konzentrieren sich auf ihre kleine Welt. Wenn ich vom heutigen Islamismus rede, dann ist das für sie, als ginge es um die kaiserliche Zeit von China vor 3000 Jahren.

Bolivianische Sozialwissenschaften im internationalen Wissenschaftsbetrieb

Aber es gibt auch interessante bolivianische Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler…

Der einzige, der auch im Ausland größere Anerkennung bekommen hat, ist René Zavaleta Mercado (1937-1984).

Auch ein Marxist…

Und orthodox dazu. Er ist ein Klassiker der bolivianischen Sozialwissenschaften. Seine Bedeutung liegt darin, dass er das, was die Menschen denken, zu Papier gebracht hat. Sein letztes Buch („Lo nacional-popular en Bolivia“, 1986), betont die positiven Aspekte des National-Populären (d.h.: der kollektiven Mentalität), allerdings in einer unnötig komplizierten Sprache.

Der barocke Stil ist in Bolivien sehr beliebt. Und Zavaleta ist der Meister darin. Ich habe ihn auch persönlich kennengelernt. Da war er anders als in seinen Büchern: sehr freundlich und offen. Seine rechte Hand an der lateinamerikanischen Fakultät für Sozialwissenschaften (FLACSO / Mexiko) war René Antonio Mayorga. Er hatte mit mir in Berlin studiert und wurde dort auch mit Prädikatsexamen promoviert. Vor kurzem ist er in La Paz gestorben.

Auch er war ein unermüdlicher Vermittler deutscher Kultur und Wissenschaft. Aber selbst in Bolivien kennt man ihn kaum. Es ist kein Land, das seine Intellektuellen schätzt.

Was ist mit Franz Tamayo (1879 bis 1956), der spanische und Aymara-Wurzeln hatte?

Er hat gesagt, was das Publikum hören will. Ohne Zweifel war er ein großer Dichter. Aber er hat nur ein einziges sozialwissenschaftliches Werk zur „Schaffung einer nationalen Pädagogik“ (1910) veröffentlicht. Das indigenistische und nationalistische Buch hat ihm zu seinem Ruhm verholfen. Obwohl er in dem Buch fürchterliche Dinge über die Indigenen sagt, etwa dass sie wenig Intelligenz besäßen, sie auch nicht entwickeln könnten und deshalb nie dieses Land würden regieren können. Ihre Stärke sei die Genügsamkeit und der Durchhaltewille. Aber die Menschen sehen bei ihm nur, was sie wollen. Entweder haben sie ihn nicht gelesen oder nicht verstanden.

Liberalismus oder Autoritarismus

Heute haben wir in Bolivien Indigene, die regieren, aber es ist deshalb noch keine indigene Regierung.

Das muß auch gar nicht so sein. Denn ein wichtiger Teil der Bevölkerung sind Indigene, aber nicht die Mehrheit. Ich kann keine Prognosen abgeben. Aber wie es aussieht, rutscht Bolivien in eine wirtschaftliche Krise. Die Lebensmittelpreise steigen, und auch die Medikamente, die ich in meinem Alter benötige, werden immer teurer.

Manche in Bolivien sehen ihre Hoffnung in Leuten wie dem argentinischen Präsidenten Javier Milei, einem Wirtschaftsliberalen. Vermutlich passt er nicht zu ihrer Vorstellung des Liberalismus…

Milei ist ein Konservativer. Sein Verdienst besteht in dem Versuch, die 80 Jahre (1943-2023) eines mafiös-gewerkschaftlichen Peronismus beenden zu wollen.

In Bolivien gibt es auch Jugendliche, die sich liberal nennen. Sie haben mich eingeladen, Vorträge über die internationale Lage des Liberalismus zu halten. Am Liberalismus interessiert sie aber nur der wirtschaftliche Erfolg der so regierten Länder. Letztendlich sind sie sehr konservativ, stehen faschistischen Ideen nahe und streben eine rechte Diktatur an.

Was empfehlen Sie also den kommenden Generationen?

Ihre Worte klingen recht dramatisch… Nein, das wenige, was man vorschlagen kann, wäre eine Verbesserung des Bildungssystems, die Förderung kritischen Denkens und den jungen Leuten den Blick auf die Welt zu erweitern.