Die Forderung von Organisationen, Gemeinden und Wissenschaftler*innen zur Schaffung eines Schutzkorridors für den Pilcomayo in der semi-ariden Chaco-Region im Süden Boliviens ist ein Wettrennen gegen die Zeit. Und es ist die letzte Hoffnung, um das Flusssystem vor der Zerstörung durch Entwaldung, Verschmutzung und den Klimawandel zu retten.

Von Roberto Navia/Zeitschrift Nómadas

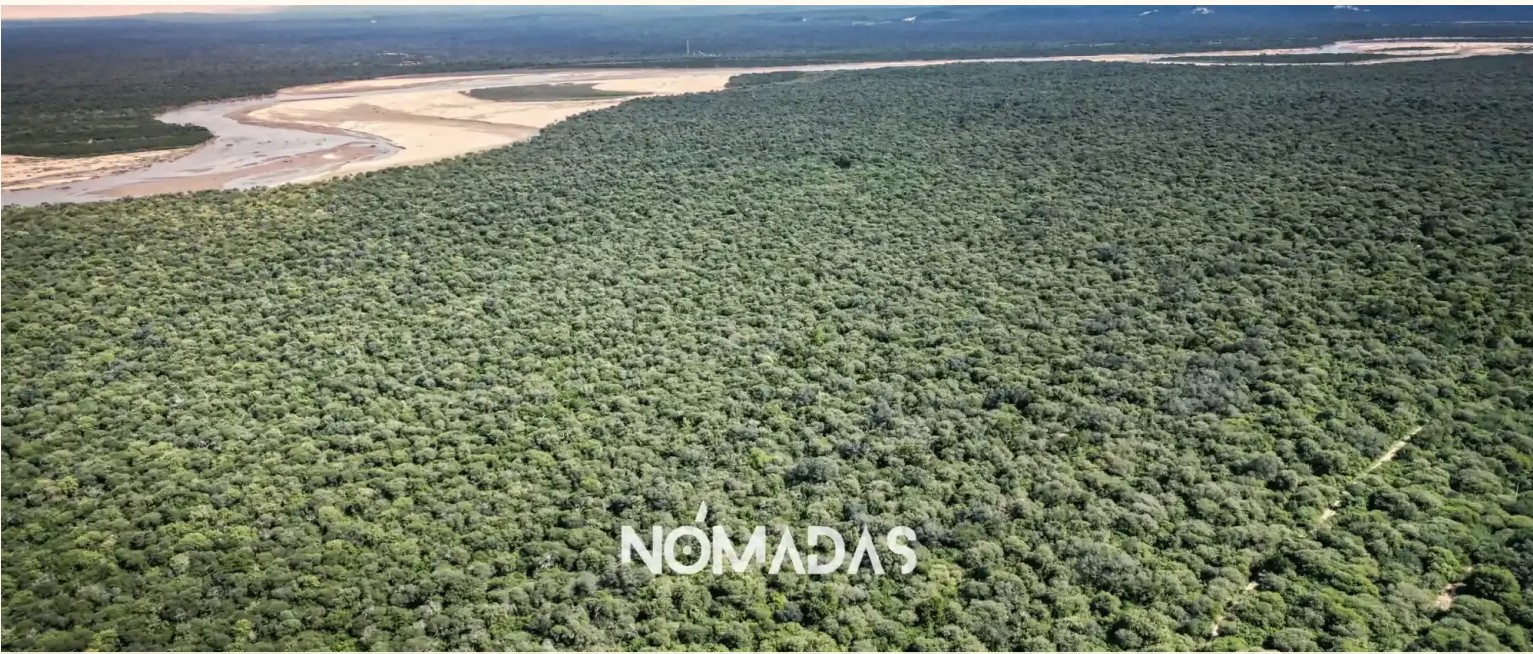

Seit jeher war der Pilcomayo mehr nur als ein Wasserlauf, der sich durch den Gran Chaco schlängelt. Er war ein unsichtbarer Korridor, auf dem sich Jaguare bewegt haben, Fischschwärme gewandert sind und über den sich die Geschichten der Völker verbreitet haben, die seit Uhrzeiten die Region bewohnen. Doch wie viele andere Flüsse in Südamerika ist der Pilcomayo bedroht. Rundum werden Wälder abgeholzt, Agrargifte landen im Wasser, Erdölgesellschaften öffnen Schneisen vom Ufer aus. Und der Klimawandel bringt still aber unerbittlich die natürlichen Kreisläufe in Unordnung. Demgegenüber hat ein Bündnis von sozialen, Umwelt- und kulturellen Organisationen begonnen, einen Lösungsvorschlag zu entwickeln.

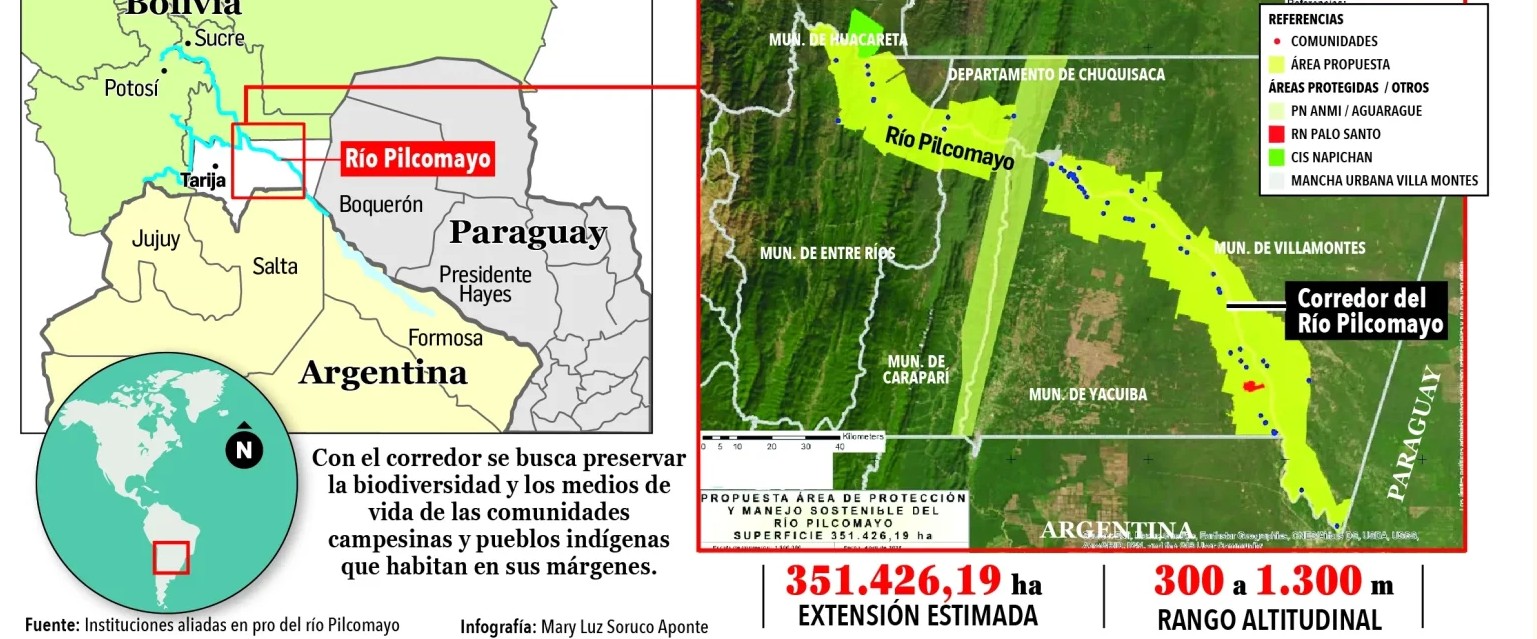

Der Schutzkorridor Pilcomayo soll einschließlich der am Fluss gelegenen Trockenwälder 351.426 Hektar Land umfassen. Dadurch sollen die Verbindungen zwischen Dörfern, Tierpopulationen und der einzigartigen Flora der Region aufrecht erhalten werden, die immer häufiger verloren gehen. Der Korridor soll dort beginnen, wo der Pilcomayo vom Norden her die Provinz Tarija erreicht und soll dann bis zum argentinisch-paraguayischen Grenzgebiet gehen. Es ist nicht an einen Naturpark im strengen Sinne gedacht, der von den Menschen nicht berührt werden soll. Es geht um ein flexibles Konstrukt, das nachhaltige menschliche Aktivitäten mit dem Schutz der Uferlandschaften verbindet. Das würde die Wanderbewegungen der Tiere ermöglichen und die letzten Galeriewälder der bolivianischen Chaco-Region bewahren.

Hinter der Initiative stehen indigene Gemeinden, Fischer, Imker und lokale Organisationen wie die Plattform für Umwelttourismus von Villamontes, weitere Produzent*innen und Nicht-Regierungsorganisationen wie Nativa. Es ist keine neue Idee. Sie entstand vor Jahren mit wiederholten Wünschen der indigenen Gemeinden auf den „Welttreffen zum Chaco“. Dort forderten sie, das Fluss-Systems als natürliches und kulturelles Erbe anzuerkennen und zu schützen.

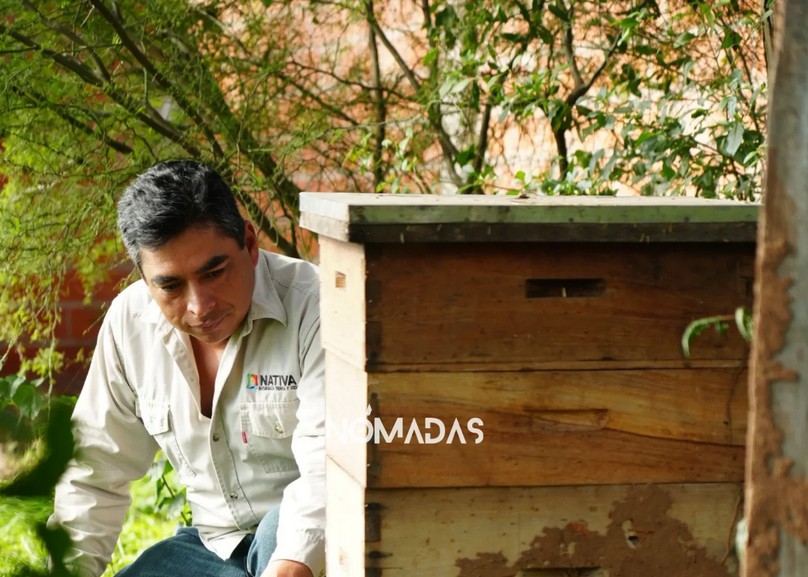

“Der Korridor Pilcomayo ist eine dringliche Maßnahme”, sagt der Direktor von Nativa, Iván Arnold. “Es ist der Schlüssel zur Bewahrung der ökologischen Integrität des Kerngebietes des Gran Chaco und seiner Artenvielfalt, zur Aufrechterhaltung der Umweltfunktionen und zur Förderung von Modellen nachhaltiger Entwicklung, die die Rechte und Kulturen der indigenen Bevölkerung und anderer Gemeinden vor Ort respektieren.“

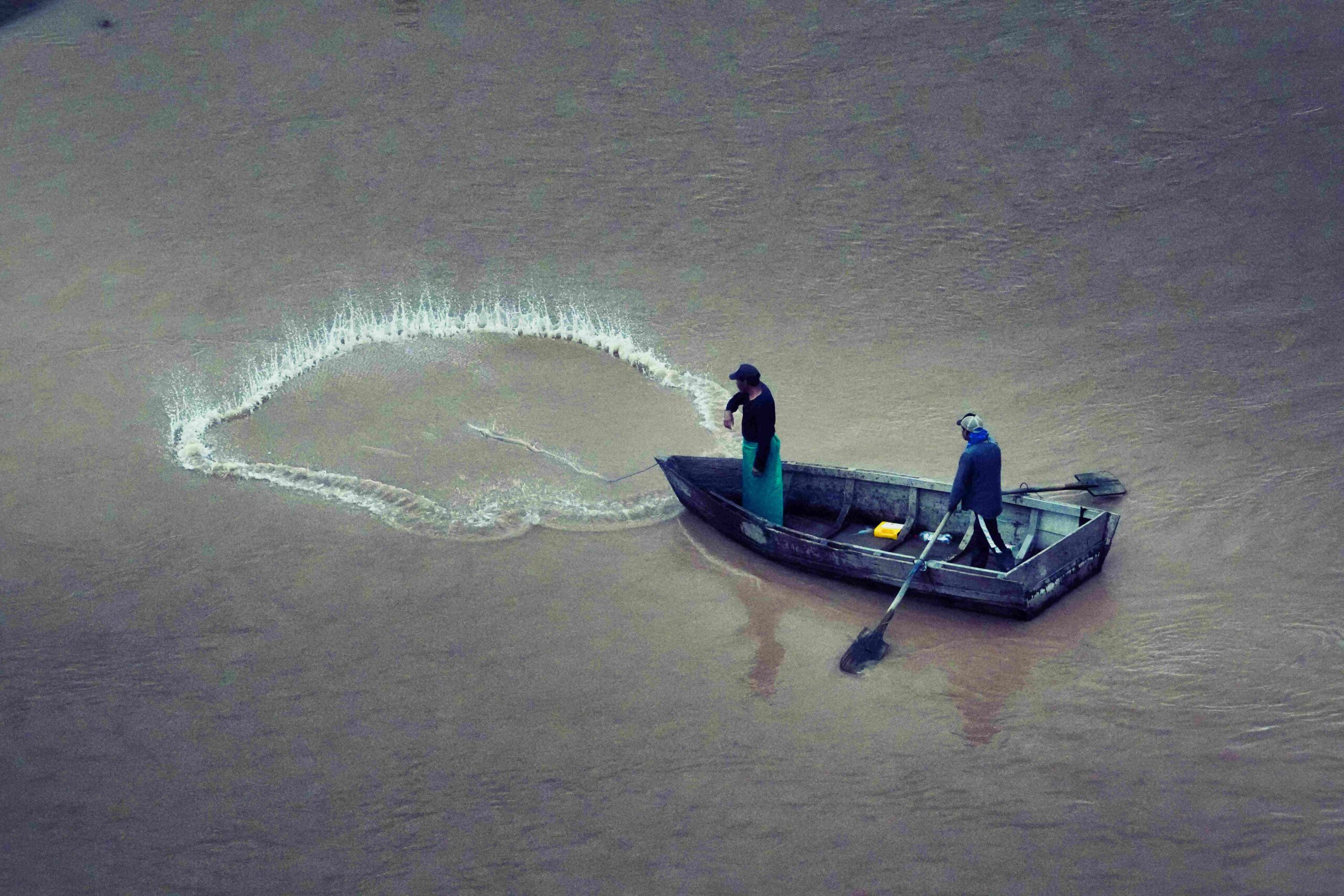

Der Pilcomayo entspringt im Bergland von Potosí und schwemmt auf seinem Abstieg Sedimente und Erinnerungen bis in die Chaco-Ebene, wo er 42% des Territoriums der Provinz Tarija erreicht. Dort, wo monatelang kein Regen fallen kann, hält der Fluss all das am Leben, was der Trockenheit widersteht: Sumpfwiesen, Feuchtgebiete, Palmenwälder, Jaguare, Zugvögel und den mythischen Sábalo: Der Milchfisch wandert unermüdlich jedes Jahr den Fluss entlang, um seinen Lebenszyklus zu bewahren. Dass er immer häufiger nicht mehr zu finden ist, ist ein Alarmzeichen.

Die Ackerflächen wurden derart ausgeweitet, dass der ursprüngliche Wald verloren geht. Die agroindustrielle Soja-Produktion und die extensive Landwirtschaft haben Lücken in die Vegetation gerissen, die früher das Wasser reguliert, die Luft gefiltert und das Leben möglich gemacht hat. Die Habitate sind zu voneinander isolierten Flecken verkommen. „Wenn die ökologischen Verbindungen unterbrochen werden, verlieren viele Lebewesen die Fähigkeit, sich anzupassen“, erklärt Arnold. “Die Tiere wandern nicht aus einer Laune heraus, sondern um zu überleben.“

Hinzu kommt die Wasserverschmutzung durch die Agrarchemikalien, Sedimente und im oberen Flusslauf durch die Schwermetalle aus den Bergwerken. Die Feuchtgebiete – im Chaco wahre Oasen – verkommen. Die Wilderei, die auch emblematische Arten wie den Jaguar erreicht, ist ein weiteres Symptom für eine Region, die vom Extraktivismus überwältigt wird. Gleichzeitig schickt der Klimawandel neue Warnzeichen: Die Trockenperioden werden länger, die Regenfälle heftiger. Überschwemmungen umgeben tagelang die Häuser. In diesem Jahr trat der Pilcomayo in Villamontes mehr als eine Woche lang über die Ufer.

Der Aderlass geschieht aber auch im Fluss. Die indigenen Gemeinden der Guaraní, Weenhayek und Tapiete beobachten den Verlust der Ressourcen, die ihnen über Jahrhunderte Nahrung und Identität gegeben haben. Fischarten verschwinden ebenso wie der Wald. Die Verschmutzung des Wassers, die fehlende Kontrolle über ihr Territorium und die Zerstörung des natürlichen Gleichgewichts beeinflussen ihre Form zu leben. “Der Korridor soll auch ein Hilfsmittel sein, um das traditionelle Wissen zu Schutz und Nutzung des Landes zurückzugewinnen“, betont Arnold. “Es geht nicht nur um die Artenvielfalt, sondern um die Bewahrung ganzer Kulturen.“

Der Vorschlag zielt auch auf die lokale Wirtschaft. Die Bienenstöcke im Chaco produzieren einen der reinsten Honigsorten der Welt. Für die Imker ist die Erhaltung der Ökosysteme an den Ufern eine Qualitäts- und Überlebensgarantie. Sollten die Agrarpestizide und Monokulturen bis zu den Palm- und Niedrigwäldern vordringen, dürfte die Blüte weniger gesund ausfallen. Der auf internationalen Messen prämierte Honig wäre verloren.

Heute ist der Plan für den Schutz-Korridor Pilcomayo in einer kritischen Phase. Eine technisch-rechtliche Machbarkeitsstudie ist in Arbeit. Sie umfasst auch die möglichen Grenzen und Mechanismen seiner Verwaltung. Auch wurden Gespräche mit Provinzverantwortlichen aufgenommen. Gedacht ist an ein entsprechendes Gesetz des Regionalparlaments von Tarija oder alternativ der Regionalversammlung des Chaco.

Mit der Implementierung des Korridors könnten auch gefährdete Biotope restauriert, Wasserquellen geschützt und nachhaltige Einkommensquellen geschaffen werden. Die gesamte Region wäre widerstandsfähiger gegenüber dem Klimawandel. Es wäre aber auch ein klares Signal, dass man mit der Natur zusammen leben kann, ohne sie zu zerstören. Dass ein Entwicklungsmodell, das auf dem wechselseitigen Respekt basiert, funktionieren kann. Und dass ein Fluss gerettet werden kann, wenn die, die an ihm leben, sich entscheiden zu handeln.

Bewegte Widerstandsfähigkeit

Die Notwendigkeit einer gesetzlichen Grundlage ergibt sich nicht nur aus der Logik des Umweltschutzes. Es gibt auch einen Hilfeschrei der Bevölkerung, wie Ludmila Pizarro erklärt. Die Biologin ist eine der Sprecher*innen der „Umweltplattform von Villamontes“, die die Initiative voran gebracht hat: “Vor etwa zwei Jahren entdeckten wir in Villamontes eine alarmierende Anzahl von Lastwagen, die mit Holzkohle beladen waren. Wir fanden heraus, dass die Holzkohle von massiven Abholzungen in der Chaco-Ebene stammte.“

Die Plattform, der verschiedene lokale Akteure angehören, versuchte damals die Behörden aufmerksam zu machen. Es gab öffentliche Stellungnahmen und die Bitte um Gespräche. Aber niemand reagierte. “Diese Passivität der Institutionen zeigte uns, dass wir allein auf uns gestellt waren. Und so wurde die Idee für einen Schutzkorridor geboren. Denn der Pilcomayo ist das einzige permanente Oberflächengewässer in der ganzen Region. Die anderen Bäche und Flüsse trocknen zwischenzeitlich aus. Dieser Fluss nie“, berichtet Ludmila. Und diese Funktion, das Leben unter Bedingungen extremer Trockenheit aufrecht zu erhalten, ist heute beeinträchtigt.

Der Vorschlag sei klar, ergänzt sie: Eine ökologische Barriere für die Uferregion und den Fluss vor dem Landhunger einer derzeit unkontrollierten Ausbreitung der Agroindustrie. Ludmila beklagt, dass die Land- und Forstbehörde (Autoridad de Bosques y Tierra, ABT) Abholzungungen selbst in Zonen genehmigt hat, in denen der geltende Landnutzungsplan (PLUS) dies verbietet. Es fehle Personal, um Kontrollen durchzuführen, so die Begründung. Bestenfalls würden Geldbußen verhängt, aber ohne eine Verpflichtung zur Wiederaufforstung. “So wurde der Landnutzungsplan de facto verändert“, sagt Ludmila. „Und dann gab es vor zwei Jahren noch das Phänomen der ‚betrunkenen Fische‘. Sie drehten sich orientierungslos um die eigene Achse, bis sie starben. Irgendetwas stimmt nicht mit dem Flusswasser.“

Der Schutzkorridor würde die traditionellen Aktivitäten nicht unterbinden: Weder die Bienenzucht und die extensive Viehwirtschaft im Wald, noch das Sammeln wilder Früchte durch die indigenen Gemeinden. Es gehe vielmehr darum, die Ausbreitung der Monokulturen und die unkontrollierte Abholzung zur Kohleproduktion zu stoppen. Sie missachten das ökologische Gleichgewicht der Chaco-Region. Ludmila erinnert daran, dass es beim Schutz des Pilcomayo nicht nur um einen Fluss geht: “Es ist die Verteidigung einer Quelle alterhergebrachten Lebens, die die Menschen und Ökosysteme versorgt. Und es ist die Verteidigung eines Territoriums, das an seine Grenzen geraten ist.”

Tourismus der schützt

Nicht nur Wissenschaftler*innen und Umweltaktivist*innen haben sich der Verteidigung des Flusses angeschlossen. Auch Männer und Frauen, die sich für den Pilcomayo als ihr Zuhause und Lebenswelt entschieden haben. Tomás Rivero ist einer von ihnen. Er ist Fischer und Besitzer des Restaurants „Don Tomás“ in der Nähe der Brücke Ustárez an der Straße von Santa Cruz nach Tarija. Er ist ein Zeuge der stillen Degeneration des Flusses: „Wenn sie den Pilcomayo erwähnen, ruft das gemischte Gefühle bei mir hervor“, sagt er: „Freude und zugleich Traurigkeit. Der Fluss ist nicht mehr das, was er früher war. Der Wasserstand ist niedriger, es gibt mehr Sedimente und die Fische werden immer kleiner. Was wir früher für einen kleinen Surubi (tropischer Wels) hielten, scheint heutzutage ein dicker Fang.”

Doch Rivero will nicht aufgeben. Zusammen mit seiner Familie und anderen Kleinunternehmer*innen der Region setzt er auf Tourismus als Strategie für den Naturschutz. Der kommerzielle Fischfang wird zum Ausflug. Das Boot dient nun als Vehikel, um den Kontakt zur Natur herzustellen. “Nun betreiben wir Sportangeln, inclusive der Rückführung der Fische. Und wir kochen mit dem Holz, das der Fluss mitführt. Wir verändern die Natur nicht, sondern nutzen sie einfach anders,“ erklärt er.

Rivero zeigt, was die Umweltbewegung häufig vergisst: Die Menschen, die am Pilcomayo leben, wollen ihn schützen, wenn die Bedingungen gegeben sind und sie dabei die nötige Unterstützung bekommen. Deshalb steht auch Rivero hinter der Schaffung eines ökologischen Korridors. “Der Schutz der Ufergebiete scheint uns grundlegend. Auf Sitzungen mit der Fischergewerkschaft waren alle mit dem Vorschlag einverstanden. Nicht nur für die Fische ist es dringend, sondern auch für uns, die wir vom Tourismus leben.”

Rivero ist nicht alleine. In der Nähe der Brücke Ustárez gibt es mindestens sechs Restaurants, die nach unterschiedlichen Rezepten Fisch zubereiten. Es ist ein aufkommender touristischer Anziehungspunkt. Er schafft Einkommen, stärkt die lokale Anbindung und macht stolz. „Am Anfang hatten wir Zweifel. Man machte sich sogar lustig über uns“, erinnert sich Tomás. Tourismus bei so vielen Moskitos?! „Aber auch so kommen die Leute, tragen sich Mückenschutzmittel auf, setzen sich an den Fluss und essen. Heute wissen alle in Villamontes, dass der Tourismus die Zukunft ist. Und das erfordert, verantwortlich mit der Natur umzugehen, sich um den Müll zu kümmern…”.

Der Pilcomayo ist also nicht nur ein Fluss, den es zu schützen gilt. Er ist Katalysator für neue Lebensmöglichkeiten. Und Stimmen wie die von Tomás zeigen, dass die Verteidigung des Flusses nicht nur in Händen von Aktivist*innen und Fachleuten liegt: Man findet sie auch an den Herdstellen der Familien, in den Booten, die Tourist*innen transportieren, und in der lebendigen Erinnerung all jener, die erleben, wie das früher reichliche Nass langsam weniger wird.

Viehwirtschaft mit Wurzeln

Der Vorschlag für einen Schutzkorridor hat auch das Interesse und die Unterstützung derer bekommen, die häufig und aus guten Gründen als Gefahr für die Natur angesehen werden: Die Rinderfarmen. Aber im bolivianischen Chaco ist der Umgang mit dem Wald ein anderer. Und niemand erklärt das besser als Abdón Sánchez Ruiz, Präsident der Viehzüchtervereinigung „12 de Agosto“. Er vertritt eine angepasste Viehwirtschaft, für die kein Wald abgeholzt werden muss.

“Als ich damals begann, dachte ich daran, Wald zu roden, um auf dem Land Futterpflanzen anzubauen. Aber als ich mich dann vor Ort installiert hatte, merkte ich, dass der Wald alles bereit hielt, was die Rinder benötigten“, erzählt Abdón, der nicht nur Viehzüchter, sondern auch Buchprüfer ist. Seine Farm funktioniert wie die vieler anderer am rechten Ufer des Pilcomayo: Im engen Austausch mit dem Ökosystem des Chaco. “Die Nahrung für das Vieh ist hier im Wald. Es gibt Früchte wie Misteln oder Stachelgurke, den Leguminosenbaum Chañar (Geoffroea decorticans) oder den Johannisbrotbaum.”

Sánchez gehört zu einem Produktionssektor, der in Villamontes mehr als 1500 Viehzüchtern auf beiden Seiten des Flusses Unterhalt gewährt. In seiner Gegend leben auch drei Kleinbauerngemeinden – El Carmen, El Quebracho und Pioneros del Chaco – fast ausschließlich von der Rinderzucht. Aber der Klimawandel, die illegalen Abholzungen und die Überausbeutung des Pilcomayo beginnen auch diese Einkommensquelle zu bedrohen. „Es ist widersprüchlich: Obwohl die Bedeutung des Waldes und des Flusses bekannt ist, werden weiter Genehmigungen zu Rodungen in Ufernähe gegeben. Das erodiert die Böden, verstärkt die Sedimentierung und beeinträchtigt die Wassermenge. Wenn aber der Fluss stirbt, verlieren wir alle: Fischer, Imker und auch wir Viehzüchter.“

Das ist nicht übertrieben. Der Pilcomayo bewässert nicht nur die Weiden, sondern er schafft auch das Mikroklima, dass die Produktion eines so exquisiten Honigs erst ermöglicht. Dazu gehört auch der prämierte Mistel-Honig. “All das geschieht“, so Abdón, „weil es den Wald noch gibt. Aber wenn wir ihn nicht jetzt schützen, werden wir ihn für immer verlieren.”

Das Gold des Waldes

Am Flusslauf des Pilcomayo entlang ist das Bienen-Summen nicht nur natürliche Musik, sondern auch ein Zeichen für gesundes Leben, Artenvielfalt und nachhaltiges Wirtschaften. Keiner weiß das besser als Guido Saldías. Er blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung als Imker zurück und hat im Jahr 2023 den Preis des besten Imkers der Welt erhalten. Verliehen wurde er ihm auf dem Weltbienenzüchterkongress in Chile. Das Familienunternehmen, das er aufgebaut hat ist ein Beispiel für Resilienz.

“Der prämierte Honig stammte nur von Misteln aus einer Region etwa fünf Kilometer vom Fluss entfernt, in der der Wald noch ursprünglich ist. Nicht nur der Geschmack des Honigs wurde prämiert“, erklärt Saldías, „sondern auch das Ökosystem, das ihn hervorgebracht hat.“ Er und seine Familie waren von der Grenzstadt Yacuiba aus vor den Agrarchemikalien in Zonen migriert, die noch weniger betroffen sind.

Guido weiß, dass sein Erfolg kein Zufall war. Die Honigproduktion gleicht im bolivianischen Chaco einer Odyssee: Extreme Hitze, Trockenperioden, schlechte Wege. Trotzdem erreichen die Imker in Landgemeinden wie El Pelicano mit der dreimonatigen Blüte von wilden Früchten und Misteln Ernten von bis zu 50 Kilo Honig pro Stock. “Das ist nicht überall im Land so. Aber hier hängen die Bienen vom Wald ab. Und der Wald braucht uns“, resümiert Guido.

Deshalb unterstützt auch er die Schaffung eines Schutzkorridors. “Die Ausbreitung der Monokulturen ist spürbar: Im Jahr 2017 waren die Siedlungen noch 35 Kilometer entfernt, heute sind es nur noch 25. Wenn wir das nicht stoppen, verlieren wir die Artenvielfalt und das klimatische Gleichgewicht. Ein Korridor würde den Fluss und mit ihm eine ganze Lebenskette schützen”.

Guidos Team hat außerdem herausgefunden, wie die Bienen die natürliche Regeneration des Waldes fördern: Wo es mehr Bienen gibt, wachsen an den Johannesbrotbäumen oder auch den südamerikanischen Eichen auch mehr Früchte. Das hilft den Tieren, dem Vieh und auch den Dörfern. “Es handelt sich um einen Hebeleffekt. Der Honig ist nur ein Produkt; wichtig ist das ökologische Gleichgewicht, das ihn möglich macht”, meint Guido.

Palmen in Gefahr

In den indigenen Gemeinden im Chaco, ist der Pilcomayo-Fluss auch eine Quelle kultureller Identität. Marcelo Villafuerte Mitre weiß das genau. Der Weenhayek verbindet das Fischen mit der Herstellung von Kunsthandwerk aus Palmblättern. Er vertritt Hunderte Familien, die von ihrer Kunstfertigkeit leben und dabei die Umwelt bewahren.

“Die Palmblätter bekommen wir auf einer Viehfarm. Da es ein Privatgrundstück ist, haben wir immer um Erlaubnis fragen müssen. Aber jetzt steht das in Frage“, erklärt Marcelo besorgt. Der Grund: Ein möglicher Verkauf des Geländes an eine Mennoniten-Kolonie (bis auf den Handel weitgehend isoliert lebende Religionsgemeinschaft europäischer Herkunft). Und die, wird berichtet, holzen gewöhnlich alle Wälder ab. “Wenn die Viehfarm in die Hände der Mennoniten gelangt, dann werden die wohl auch die Palmen fällen. Es gibt zwar anderswo auch Palmen, aber nicht von der Sorte, die wir benötigen“.

Es ist kein individuelles Problem. Marcelo schätzt, dass 95 Prozent der Weenhayek und damit etwa Zehntausend Personen vom Kunsthandwerk leben. Allein in Villamontes, erhalten etwa 300 Familien mit dem Flechten aus Blättern des Waldes ihre Kultur. Vor einiger Zeit hatte Marcelo den Behörden ein Aufforstungsprojekt auf 15 Hektar eigenen Landes vorgeschlagen. Er will Palmen pflanzen, um nicht mehr von Dritten abhängig zu sein. Aber bis dato gab es keine Reaktion.

Deshalb bezweifelt Marcelo nicht, „dass es eine exzellente Initiative ist“, als er von den Versuchen hört, eine Schutzzone an den Ufern des Pilcomayo zu errichten. „Vielleicht hätte man das schon früher machen sollen, aber es ist nie zu spät, um zu bewahren, was noch geblieben ist“. Für ihn ist der Wald mehr als Landschaft und Rohstoff: Er ist Geschichte, Zukunft und Zuhause. “Wovon werden wir leben, wenn wir alles zerstören? Von welchem Kunsthandwerk würde dann noch die Rede sein?”, fragt er auch die Imker, mit denen er das Territorium und die damit verbundenen Sorgen teilt.

Und dann kommt eine Bitte: “Ich wünschte mir von den Viehzüchtern, die Villamontes lieben, dass sie ihr Land nicht den Mennoniten verkaufen. Das bringt vielleicht Geld, aber auf Kosten des Waldes. Das ist nicht gerecht. Wir müssen unser Land schützen, statt es an die Meistbietenden zu verkaufen.“

Der Fluss ist heilig

Für das Volk der Weenhayek ist der Fluss nicht nur Nahrungsquelle, sondern ein heiliges Wesen und Mitglied der eigenen Gemeinde. So drückt es Pablo Rivero Fernández aus. Er ist der Capitán Grande (Oberhaupt) dieses indigenen Volkes, das sich an der Uferseite zum Chaco niedergelassen hat.

“Der Pilcomayo ist Teil unserer Weltanschauung, er ist Leben. Dem Fluss zu schaden, wäre wie sich am eigenen Vater oder der Mutter zu vergehen”, bekräftigt er in feierlichem Ton und erinnert daran, dass das ganze Land von der Eisenbahnbrücke bis zur argentinischen Grenze in Konzessionen für traditionellen Fischfang aufgeteilt ist. Seine Aufgabe als traditionelle Autorität ist dabei, über das ökologische Gleichgewicht zu wachen und die Menschen gegenüber dem Staat zu vertreten.

Die Weenhayek sind gemäß eigenen Regeln organisiert, die wiederum von der Verfassung und Sondergesetzen abgesichert sind. “Wir sind eine eigene Nation mit einem Territorium, einer Bevölkerung und regieren uns souverän mit eigenen Mitteln und über eigene Strukturen“, erklärt er. Sie verteidigen nicht nur die Möglichkeit, fischen zu können und ihr Handwerk zu betreiben, sondern auch ihr Recht darauf, in Würde und einer gesunden Umwelt leben zu können.

Rivero erinnert sich noch daran, dass der Pilcomayo vor 40 Jahren noch tiefer war und mehr Wasser geführt hat. Heute haben Klimawandel, das Wachstum der Städte und der Extraktivismus den Fluss des Wassers verändert und damit auch die Zeiträume zum Fischen: “Früher konnte man zwischen April und September ununterbrochen fischen. Heute gibt es anormale Unterbrechungen. Die Fische sind weniger und kleiner geworden.“

Der Korridor ist deshalb für die Menschen nicht nur eine Option, sondern notwendig. “Ich bin komplett mit dem Vorschlag einverstanden. Der Fluss und seine Umgebung müssen geschützt werden. Die Überschwemmungen erfassen ganze Dörfer. Nachbar*innen von uns an der Grenze zu Argentinien und Paraguay mussten wegen der Überschwemmungen sogar fliehen”. Obwohl Rivero einräumt, dass die politische Situation im Regionalparlament angespannt ist, unterstützt er die Verabschiedung eines Gesetzes. “Hoffentlich kommt eine neue Parlamentsführung und bringt das Gesetz voran. Später kann es dann auf die nationale Ebene gehoben werden.“

Rivero erwähnt auch ein weiteres Problem: Die Entnahme von Baumaterial aus dem Fluss. “Je mehr die 50.000 Einwohnerstadt Villamontes wächst, werden auch mehr Schotter und Sand benötigt. Die Bagger bringen den Fluss aus dem Gleichgewicht. Sie verursachen Erosion und gefährden die Ufergemeinden. Eine Entwicklung macht die andere zunichte”, beklagt er.

Und bevor er sich verabschiedet macht er noch eine Einladung: „Ich rufe die Herzen aller an: Dieses Gesetz soll zu wirklichem, gemeinschaftlichen Handeln durch uns, das Volk, führen. Wir bleiben auf der Hut.“

Iván Árnold, der Direktor von NATIVA ist sich einig mit Ludmila, Tomás, Marcelo, Abdón, Guido und Pablo: “Der Pilcomayo braucht keine Reden, sondern Entscheidungen“, wiederholt er und fügt einen Satz an, der Drohung und Hoffnung zugleich scheint: „Diesmal ist es vielleicht unsere letzte Chance.“

Task Force von Regionalregierungen

Seit 2023 sind die Regionalregierungen von Tarija, Santa Cruz und Pando — und seit 2024 auch vom Beni — Mitglieder der Gruppe der Regionalregierungen für Klima und Wälder (GCF Task Force). Es ist das wichtigste globale Netzwerk von Regionalregierungen zum Schutz der tropischen Wälder. Es hat 45 Mitglieder in 11 Staaten. Die Mitgliedschaft ermöglicht den Zugang zu Klimafinanzierung, technischer Beratung und internationalen Allianzen zur Förderung einer Waldwirtschaft, die die indigenen Rechte achtet, die mit niedrigen Emissionen arbeitet und Lösungen auf natürlicher Grundlage sucht, um der Klimakatastrophe zu widerstehen.

Der Korridor Pilcomayo bietet sich prioritär an für solche innovativen Lösungen, die effektiven Umweltschutz, die Verringerung von durch Abholzung verursachten Emissionen, die Wiedergewinnung des ökologischen Gleichgewichts, nachhaltige Einkommensquellen, eine partizipative Verwaltung und die Stärkung der indigenen Territorial- und lokalen Rechte versprechen.

Synergien zwischen dem Netzwerk und der Pilcomayo-Initiative könnten den Zugang zu Klimageldern für Pilotprojekte, den Erfahrungsaustausch mit anderen tropischen Regionen und Allianzen zur Verbreitung erfolgreicher Strategien fördern. Denn es handelt sich nicht nur um eine Chance für den Pilcomayo, sondern auch für andere Regionen des Landes im Sinne der Konsolidierung eines bolivianischen Entwicklungsmodells, das resilient ist und wenig Kohlenstoff verbraucht.

Der spanischsprachige Originalbeitrag von Roberto Navia mit vertiefenden Interviews findet sich auf der Homepage der Zeitschrift Nómadas unter dem folgenden Link. Wir bedanken uns für die freundliche Genehmigung zur Übernahme. Übersetzung: Peter Strack