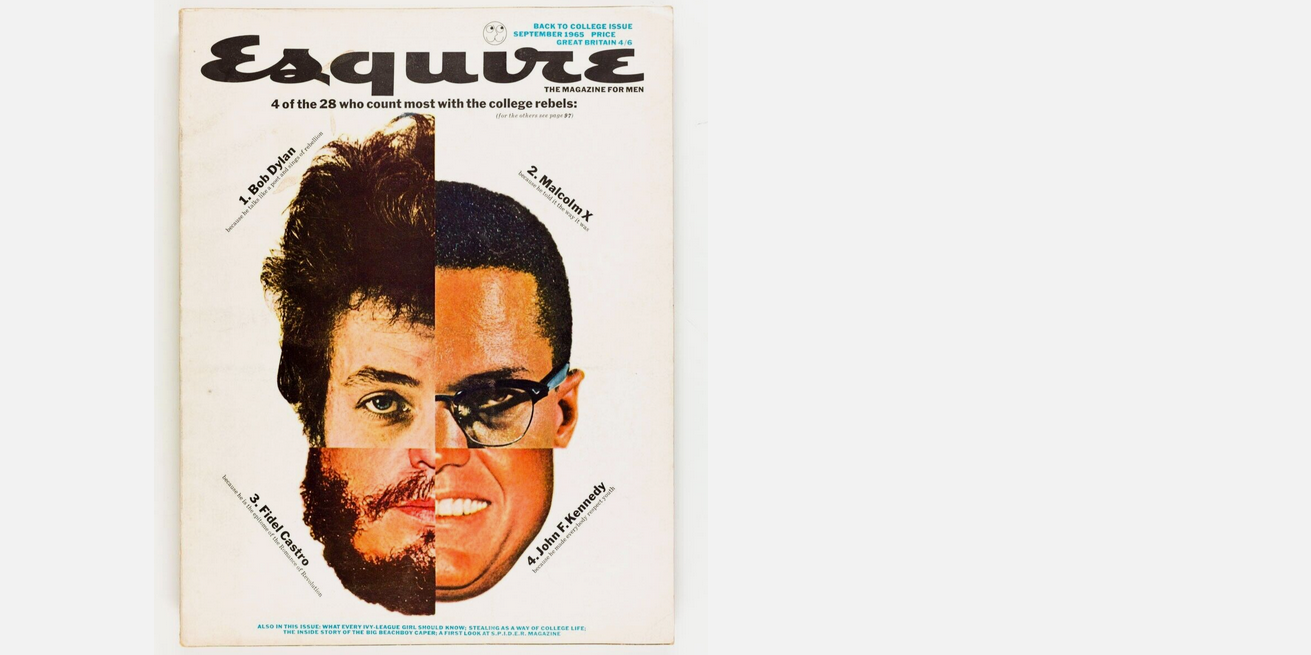

Newport Folk Festival an der US-Ostküste, 25. Juli 1965: Bob Dylan goes electric! Ausgerechnet vor der politisch sehr aktiven, in puncto Kunstgeschmack aber kreuzbraven Folkgemeinde rockt und hämmert der 24-jährige Barde aus Minnesota erstmals Maggie’s Farm in einer fulminanten Live-Version heraus. Begleitet wird er von den jungen Musikern der Paul Butterfield Blues Band aus Chicago. Viele der Traditionalisten, die ihm in den beiden Jahren zuvor an gleicher Stelle zugejubelt haben, sind empört: „Ein Aufschrei“, schrieb Dylanologe Greil Marcus noch Jahrzehnte später, „eine Sturzflut von Rufen, Flüchen, Ablehnung, Verdammung und vielleicht vor allem: Verwirrung“.

Ins kollektive Gedächtnis der USA hat sich dieser Auftritt als epochale Wegmarke eingebrannt. Im Spielfilm Like a Complete Unknown (2024) wird er zum Kulminationspunkt einer Entwicklung, die Anfang 1961 am Krankenbett von Dylans Folk-Idol, dem Gewerkschafter und Kommunisten Woody Guthrie, ihren Ausgang nimmt.

Aber vor allem ist er ein Mythos: Weder hat Guthries Eleve und Dylans Mentor Pete Seeger versucht, die Kabel zu den Verstärkern mit einer Axt durchzutrennen noch war der Rock-Dylan für das Publikum eine echte Überraschung. Auf der LP Bringing it all Back Home, erschienen vier Monate vor Newport, hatte er bereits sieben von elf Songs mit Studiomusikern elektrisch eingespielt. Ebenso Like a Rolling Stone, das als Single volle fünf Tage vor der angeblichen Skandal-Show im Radio zu hören war.

Das Jahr 1965 jedenfalls markiert gleich mehrere Höhepunkte: Für Dylan einen ersten musikalischen – und den poetischen schlechthin. Mit Subterranean Homesick Blues legte er einen surrealistischen Polit-Rap hin, dazu gab es einen avantgardistischen Videoclip mit Allen Ginsberg in einer Nebenrolle. It’s Alright, Ma (I’m only Bleeding) sollten sich alle anhören, die 2016 auf den Literaturnobelpreis für Bob Dylan verständnislos reagierten. Das atemlose Solostück behält die politische Kraft der frühen Protestsongs bei, überführt sie aber mit abenteuerlichen Poesiekaskaden in einen klarsichtigen Pessimismus der Gedanken, der so gar nicht mehr zum Optimismus des Willens seiner charismatischen Partnerin Joan Baez passt.

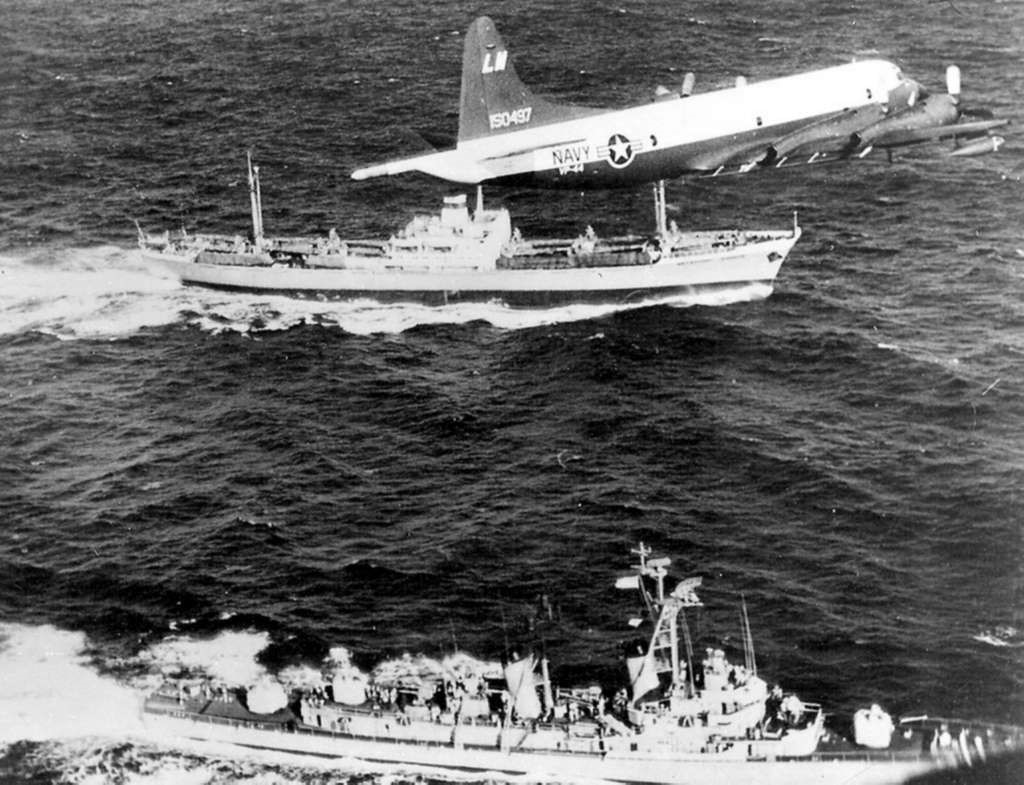

Eine Lockheed Orion überfliegt während der Kubakrise das sowjetische Schiff Metallurg Anosov und den Zerstörer USS Barry. CC

Desillusionierung setzte bei Dylan spätestens mit der Ermordung John F. Kennedys im November 1963 ein, den er wie viele engagierte Linksliberale als Hoffnungsträger sah. Unter dessen Nachfolger Lyndon B. Johnson nahm der Luft- und Bodenkrieg der USA in Vietnam erst richtig Fahrt auf. Dylans Klassiker Masters of War, entstanden nach der Kuba-Krise 1962, ist hierzu ein passender Kommentar. Oder auch zur Invasion in der Dominikanischen Republik, wo 1965 über 42.000 US-Soldaten landeten, um den Putsch gegen den linken Präsidenten Juan Bosch abzusichern.

In jenem Jahr riss sich Dylan endgültig das Schild „Sprachrohr einer Generation“ von der Stirn, das ihm wohlmeinende Medienleute und Freunde aus der Bürgerrechtsbewegung verpasst hatten. Joan Baez ging einen anderen Weg: Mit Martin Luther King nahm sie in Alabama an den berühmten Märschen von Selma nach Montgomery teil, bei denen es um ein uneingeschränktes Wahlrecht für Afroamerikaner in den Südstaaten ging. In dieser Weise politisch engagiert ist Baez bis heute.

Kings militantes Pendant Malcolm X war kurz zuvor, am 21. Februar 1965, in Harlem als „Verräter“ ermordet worden. Die Täter, die ihn mit 21 Schüssen niedermähten, kamen aus der Gruppe „Nation of Islam“, vor der sich der überzeugte Muslim ein Jahr zuvor abgewandt hatte. Dabei waren das FBI und die New Yorker Polizei offenbar im Bilde, zwei der drei Verurteilten wurden später endgültig freigesprochen. Einen Monat vor seiner Ermordung hatte Malcolm X betont, er sei – anders als früher – gegen Segregation. Keinesfalls rufe er Schwarze zu ziellosen Gewaltakten gegen Weiße auf. Vielmehr bemühte sich der Menschenrechtler und hinreißende Redner um mehr Nähe zu anderen Gruppen aus der Bürgerrechtsbewegung.

Nobelpreisverdächtig?

Nobelpreisverdächtig?

Für Bob Dylan wie für andere junge Weiße war es naheliegender, sich dem gewaltfreien, zivilen Widerstand eines Martin Luther King anzuschließen. Bevor der Baptistenprediger beim Marsch auf Washington im August 1963 seine berühmteste Rede („I have a dream…“) hielt, traten Dylan und Baez vor den gut 300.000 Kundgebungsteilnehmer:innen auf. Aus Respekt vor den Bürgerrechten schrieb Bob Dylan viele Lieder über ermordete oder zu Unrecht verurteilte Schwarze. Zwei Songs widmete er in den 1970ern dem Black Panther George Jackson wie dem Boxer „Hurricane“ Rubin Carter. Masters of War wird heute eher von Patti Smith gespielt, der rastlose Meister selbst intonierte in den Wochen um seinen 84. Geburtstag am 24. Mai lieber sein Alterswerk I Contain Multitudes und überraschte mit Blind Willie McTell oder Route 66.

1965 blieb der Dreh- und Angelpunkt in Dylans langer, wechselvoller Karriere. Der Autor von poetischen Protest- und Liebesliedern, der kommerziellen Erfolg zunächst nur in Großbritannien hatte, wurde zur Sphinx, als die er unter Fans verehrt und oft umstritten war. Hitparadenkompatibel machten ihn 1965 die Folk-Rocker von The Byrds. Zeitgleich bereitete die „Britische Invasion“ mit den Beatles, den Rolling Stones, den Kinks und vielen anderen dem Rockstar Dylan den Boden, der als Schüler im Midwest-Bergbau-Nest Hibbing vor allem auf Rock’n’Roll stand.

Musikalisch, besonders aber lyrisch, setzte er zu einem nie wieder erreichten Höhenflug an, der schon 1966 mit einem ebenfalls mythologisierten Motorradunfall ein Ende nahm. Die Post-Newport-Alben Highway 61 Revisited und Blonde on Blonde knüpften an Bringing it all Back Home an.

Die Folkgemeinde war bereit dazu, ihm auch noch auf den abgründigsten literarischen Wegen zu folgen, solange er die E-Gitarren unter Verschluss hielt. Das belegt auch der hochgelobte, stellenweise fast intime Dokumentarfilm Dont Look Back von D. A. Pennebaker über die akustische England-Tour im Mai 1965 (hörenswert auch das letzte Akustik-Konzert in der BBC).

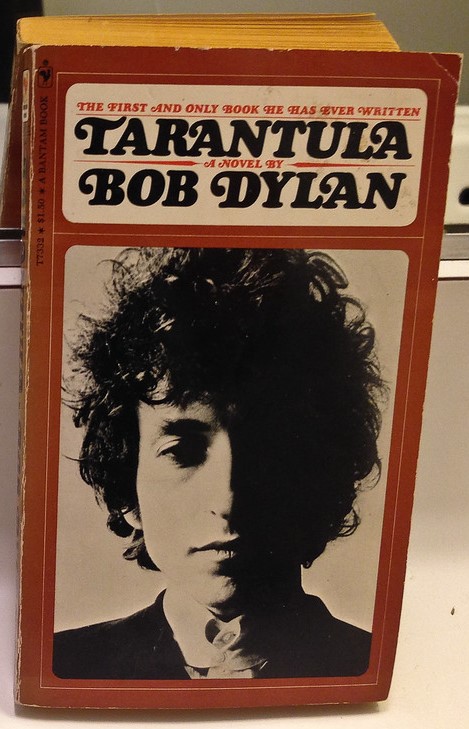

Eingefangen werden der Zauber der Konzerte wie der Presserummel um Dylan. Unübersehbar war seine Entfremdung von der mitreisenden Joan Baez, die er kein einziges Mal auf die Bühne bat. Mitte 1965 veröffentlichte zudem die Albion Underground Press in San Francisco die ersten 50 Exemplare der Prosa-Gedichte Tarantula, getippt auf gelbe A4-Blätter, für manche war es ein Roman. Auf jeden Fall hatte man es mit einem kryptischen Werk voller Bewusstseinsströme zu tun, das nach 2016 ein Comeback erleben sollte. Manche Kritiker sahen Dylan damit in der Nachfolge französischer Kultautoren wie Arthur Rimbaud (1854-1891) oder Comte de Lautréamont (1846-1870).

Im Biopic A Complete Unknown von James Mangold werden viereinhalb Jahre mit vielen poetischen Freiheiten verdichtet, nachdem Dylan (Timothée Chalamet) Woody Guthrie Anfang 1961 besucht hat. Dylans Freundin Sylvie – angelehnt an die linke New Yorker Aktivistin Suze Rotolo – politisiert ihn wie keine zweite, sie führt ihn in die Welt der hippen Polit- und Kunstszene ein. Im Film wird dies durchaus angedeutet, doch überlagert von Sylvies ständig beschworene Rivalität mit Joan Baez (Monica Barbaro), die wohl penetranteste Konzession an Hollywood-Narrative.

Zu einem Oscar hat es dennoch nicht gereicht. Im Mittelpunkt steht jedoch die Musik – dass sämtliche Schauspieler die Songs live einspielen, verleiht dem Film einen besonderen Zauber. Dylan mutiert mit dem rasch einsetzendem Erfolg zur coolen Ikone, um im Showbusiness zu überleben. Die selbstbewusste Baez gibt dem jungen, schwer zu fassenden Macho immer wieder Paroli mit Humor und klaren Ansagen: „Du bist ein Arschloch, Bob“.

Auch im Film ist 1965 das Schlüsseljahr. Dylan distanziert sich von Folk-Puristen und direktem Engagement, Baez ruft ihm zuletzt zu: „Jetzt hast du deine Freiheit von uns gewonnen.“ Ohne die Jahre zuvor wäre der mit Witz zelebrierte Eklat auf dem Newport-Festival im Juli 1965 aber unverständlich geblieben. Nach dem Schlusskonzert wird im Hotel zu Subterranean Homesick Blues gefeiert: Die Gegenkultur, die bald in Militanz an den Universitäten, in die Black Panthers, Hippies und Woodstock münden wird, hat gesiegt.

Unterschlagen wird freilich die Tatsache, dass zuvor – ganz prosaisch – der schlecht abgemischte Sound der überstürzt angereisten Begleitband der Hauptgrund für die große Aufregung war. Die Hauptmission des Films ist damit erfüllt: Der Mythos des „perfekten Unbekannten“ ist noch ein bisschen größer geworden.

Erstveröffentlichung im Freitag.

P. S. „I like Fidel Castro and his beard“ ( Motorpsycho Nightmare, 1964)