Von Frank Braßel

Nicht einmal zur Wahlparty erschien der ecuadorianische Präsident Daniel Noboa am Sonntagabend, er ließ Anhänger*innen und Journalist*innen vergeblich warten. Offenbar persönlich beleidigt war der Sohn der reichsten Familie des Landes. Seine Untertanen hatten nicht wie die rechtlosen Arbeiter*innen in den Bananenplantagen seines Vaters gehorcht und ihm den erwarteten klaren Sieg bei den Wahlen verwehrt.

Knapp elf Millionen Ecuadorianer*innen stimmten mit jeweils 44 Prozent für Noboa und seine wichtigste Gegenkandidatin, Luisa González von der Revolución Ciudadana des ehemaligen linken Präsidenten Rafael Correa. Die beiden werden in einer Stichwahl am 13. April erneut gegeneinander antreten.

Noboa war erst im November 2023 überraschend zum Präsidenten Ecuadors gewählt worden – für eine Übergangsperiode nach dem Rücktritt seines Vorgängers, dem Bankier Guillermo Lasso. Dass er jung war und wenig politische Erfahrung hatte, schien Daniel Noboa von der wenig beliebten Politikerkaste abzuheben.

Doch von dem „neuen Ecuador“, das er stets und überall versprach, ist wenig zu sehen. Er setzte auf eine rein militärische Strategie gegen die Drogenbanden, die Ecuador in den vergangenen Jahren zum gefährlichsten Staat Lateinamerikas gemacht haben. Während sich zunächst die Situation etwas zu beruhigen schien, musste im Januar mit 731 gewaltsamen Toten der blutigste Monat in der Geschichte des Landes konstatiert werden.

Verkohlte Kinderleichen

Zudem mehren sich Berichte über Menschenrechtsverletzungen auf Seiten der Militärs. Erst im Dezember verschleppten Soldaten vier afroecuadorianische Kinder aus einem Armenviertel Guayaquils, die nach wochenlanger Suche als verkohlte Leichen mit Folterspuren gefunden wurden. „Nur die Spitze eines Eisbergs“, sagt Billy Navarrete von der Menschenrechtsorganisation CDH. „Inzwischen kennt man die Namen von gut zwei Dutzend Opfern des Militärs.“

„Die Häufung von Menschenrechtsverletzungen durch die Sicherheitskräfte hat viel damit zu tun, dass es keine Säuberung von Militär- und Polizeiangehörigen gibt, die von kriminellen Gruppen kooptiert werden“, ergänzt der Sicherheitsanalyst Luis Córdova am Tag nach der Wahl. Die Drogenökonomie und damit verbundene Korruption sind nicht nur im Sicherheitsapparat präsent, sondern auch in Wirtschaft, Justiz und Politik. Dagegen sind Noboa und die ihm ergebene Generalstaatsanwältin nur vorgegangen, wenn es um politische Gegner ging.

So arrogant sich Noboa am Wahlabend verhielt, so willkürlich hat er Gesetze und Verfassung seines Landes missachtet. Seine Vizepräsidentin hat er außer Landes geschickt und dann ohne juristische Grundlage durch eine junge Frau ersetzt, in deren Haus sich lange Rubén Cherres, einer der wichtigsten Verbindungsmänner zwischen Mafia und Politik, vor der Justiz versteckt hielt und dort im März 2023 ermordet worden war.

Obwohl er gemäß Verfassung als Kandidat von seinem Amt zurücktreten müsste, tat Noboa dies nur tageweise, verkündete dann aber trotzdem vermeintliche Erfolge seiner Präsidentschaft. Im April 2024 ließ er die Polizei mit Gewalt in die mexikanische Botschaft eindringen, um einen Oppositionspolitiker festnehmen zu lassen, der dort Asyl erhalten hatte: eine international verurteilte Verletzung diplomatischer Grundregeln.

Die Wirtschaft Ecuadors schrumpfte in 2024, monatelange Stromrationierungen haben dazu mit beigetragen. Nur noch ein Drittel der arbeitsfähigen Bevölkerung verfügt über eine sozialversicherungspflichtige Anstellung mit Mindestlohn. Das Durchschnittseinkommen ist im vergangenen Jahr von 400 auf 350 Dollar gefallen, die Armut angestiegen. Ein ideales Rekrutierungspotenzial für die Drogenbanden.

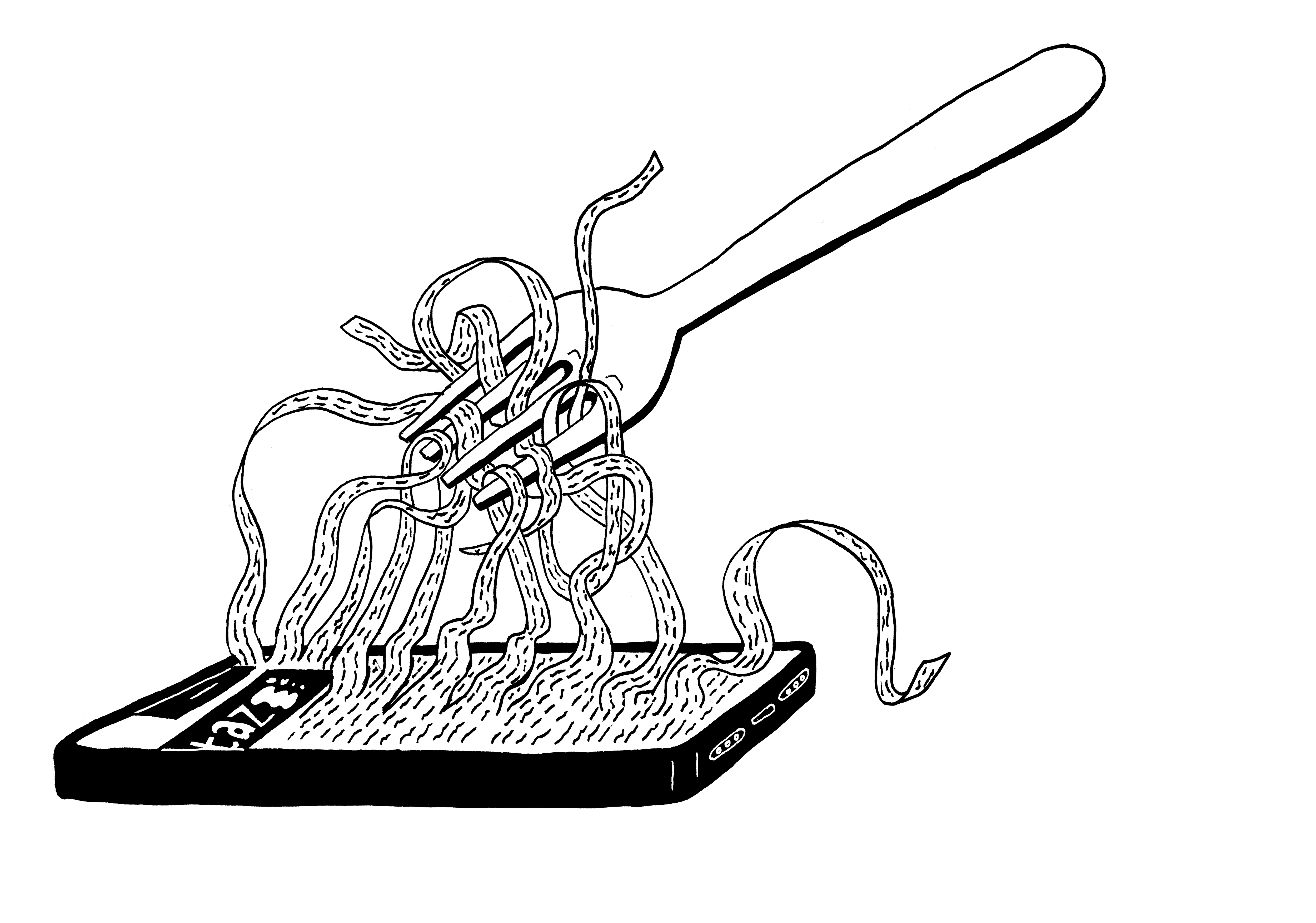

Angesichts dieser Bilanz mag es überraschend erscheinen, dass Noboa bei den Wahlen überhaupt eine Chance hatte. Der Präsident bleibt erstaunlich populär. Nicht zuletzt, da er sich eher „unpolitisch“ gab. Zu konfliktiven Themen schwieg er meist, negative Sozialdaten konterte er mit positiven Fantasiezahlen. Seine Frau organisierte massive Wahlgeschenke in Armenvierteln. Gleichzeitig war Noboa in den sozialen Medien allgegenwärtig: in Badehose oder Maßanzug, mit Sonnenbrille oder Kampfhelm, zwischen Sonnyboy und Macho. Gerade jüngere Wähler*innen fühlten sich davon angesprochen.

Indígenas als Zünglein an der Waage?

Die genaue Auszählung der Wahlen war auch Dienstagabend noch nicht abgeschlossen. Ob der Präsident um 0,2 Prozent vor González bleibt, ist ebenso unsicher wie die Mehrheit im Parlament, wo Noboa gerne seine Mutter Annabella Azín als Präsidentin sehen würde. In jedem Fall könnte die Indígena-Partei Pachakutik, die mit gut fünf Prozent ihres explizit linken Kandidaten Leonidas Iza mehr als einen Achtungserfolg erzielte, in der politischen Zukunft Ecuadors eine wichtige Rolle spielen.

„Mathematisch scheint ein Sieg Luisas in der Stichwahl gut möglich“, erläutert Luis Córdova. „Aber weder ist klar, was bis zur Wahl im April geschehen wird, insbesondere in Bezug auf die Positionierung der USA, noch wird eine Einigung zwischen der Revolución Ciudadana und Pachakutik einfach sein.“

„Mathematisch scheint ein Sieg Luisas in der Stichwahl gut möglich“, erläutert Luis Córdova. „Aber weder ist klar, was bis zur Wahl im April geschehen wird, insbesondere in Bezug auf die Positionierung der USA, noch wird eine Einigung zwischen der Revolución Ciudadana und Pachakutik einfach sein.“

Leonidas Iza hat diesbezüglich klar gemacht, dass nicht er allein über eine Wahlempfehlung entscheiden werde. „Die Stimme gehört nicht den Anführern oder Parteien. Unsere Entscheidung wird gemeinsam mit dem Volk, den Organisationen und all jenen, die uns vertraut haben, getroffen. Es geht um ein Projekt für das Land in einer politischen und ideologischen Linie, um die wichtigsten Probleme des Volkes zu lösen. Und wir werden weiterkämpfen, wenn derjenige, der die Regierung übernimmt, sie nicht löst.“

Der „Mini-Trump“

Daniel Noboa ist in Miami geboren und besitzt die US-Staatsbürgerschaft. Er war neben dem Argentinier Javier Milei und Nayib Bukele aus El Salvador der dritte lateinamerikanische Staatschef bei der Amtseinführung Trumps. „Die Erklärung des internen bewaffneten Konflikts durch Präsident Noboa im Januar 2024 entspricht einer strategischen politischen Ausrichtung der Agenda des Pentagons oder des Verteidigungsministeriums der USA für Südamerika,“ erläutert Córdova die inhaltlichen Übereinstimmungen. „Es wäre leicht vorstellbar, dass Washington Noboa während der zweiten Wahlrunde politische Unterstützung gibt, indem ein spezifischer Hilfsplan zur Bekämpfung der Kriminalität angekündigt wird. Aber wie bei Trump üblich, wird dies im Austausch für etwas geschehen.“

Hier mögen sich die Wünsche des US-Präsidenten und des ecuadorianischen „Mini-Trump“, wie er manchmal spöttisch genannt wird, durchaus ergänzen. In gewisser Hinsicht zeichnet sich ein solches Szenario bereits ab, wenn man verfolgt, wie in den letzten beiden Jahren die Narco-Banden von Unternehmern als paramilitärische Kräfte im lukrativen Bananen- und Krabbensektor sowie bei Bergbauprojekten gegen jede Art von Widerstand eingesetzt wurden. Noboa will genau diese Sektoren stärken und strebt massive Privatisierungen im Energie- und Erdölsektor an.

Welche Alternativen?

González und die Correistas sind in ihrem Entwicklungsmodell, das auch auf dem Extraktivismus fußt, gar nicht so weit von Noboa und den USA entfernt. Allerdings treten sie für eine stärkere Rolle des Staates in der Wirtschaft und in der Sozialpolitik ein. Ohne dies scheint eine Lösung der Kriminalität gerade unter den Jugendlichen in den Armenvierteln unmöglich, für die es derzeit kaum Alternativen zum Angebot der Drogenbanden gibt.

Der Extraktivismus ist wiederum ein rotes Tuch für die Indígena-Bewegung, da er vielfach ihre Lebensgrundlagen und die Umwelt zerstört. Sie treten stärker für dezentrale Demokratie- und Wirtschaftskonzepte und die Agrarökologie ein. Dies hält der ehemalige Präsident Rafael Correa, der als Übervater nicht nur auf den Wahlplakaten hinter González schwebte, sondern bis heute die Partei aus dem belgischen Exil kontrolliert, für „infantil“. Wie ein stärkeres Aufeinanderzugehen zwischen Correistas und Pachakutik möglich sein soll, ist schwer vorstellbar. Correa scheint in seiner besserwisserischen Arroganz noch gestärkt und glänzt durch die Abwesenheit jedweder Selbstkritik.

Keine optimalen Voraussetzungen also für eine letztlich notwendige Allianz, die eine Alternative schaffen müsste. Eine Alternative zu dem sich unter Noboa bereits abzeichnenden autoritären, militärischem Konfliktlösungsmodell in einer extrem polarisierten Gesellschaft mit gravierenden Sicherheitsproblemen. Ob man sich zusammenrauft?

Sehr geehrter Herr Marner, wie Sie sehen, ist Ihr langer Leserbrief angekommen. Ich werde versuchen, knapp zwei zentrale Punkte Ihrer Kritik aufzugreifen.

1. Mir ist nicht klar, wieso Sie darauf kommen, Noboa hätte in den 15 Monaten „beachtlich(es)“ erreicht. Er hat ständig Gesetze und Verfassungsprinzipien verletzt (was Sie aus politischen

Gründen zu rechtfertigen scheinen, mir erscheint das für ein Staatoberhaupt ein sehr schlechtes Vorbild), sein Kabinett regelmäßig und oft sehr willkürlich verändert, er hat das klare Votum einer Volksabstimmung für die Einstellung der Ölförderung im Naturpark Yasuní missachtet, Kriminalität und Drogengeschäft nicht unter Kontrolle bekommen, bei den Eltern der im Dezember vom Militär verschleppten und später ermordeten vier Kinder nicht einmal um Verzeihung gebeten, sondern lieber seinen neuen Tätowierungen und die schicke Silverster-Garderobe in den sozialen Medien präsentiert. Als einzigen konkreten Punkt erwähnen Sie, dass er den Staat wieder zahlungsfähig gemacht hätte (was in der Praxis, wie Sie aufgrund Ihrer intimen Ortskenntnisse sicher selbst wissen, nur sehr bedingt stimmt) – auf Kosten der Erhöhung der öffentlichen Verschuldung um mehr als 6 Mrd. USD.

2. Mir ist nicht klar, wieso Sie behaupten, die taz würde „diese korrupte Revolución Ciudadana als hoffnungsvolle linke Alternative zum ach so bösen Präsidenten Daniel Noboa“ präsentieren. Dies entspricht gar nicht dem Inhalt des Artikels.

Doch vier weitere Jahre unter Noboa werden für das Land ein Desaster bedeuten, orientiert an den Methoden von Bukele, Milei und Trump. Und wenn tatsächlich sein Vater ihn auf die Präsidentenrolle vorbereitet haben sollte, wie Sie schreiben, erfüllt mich das keinesfalls mit Optimismus. Denn Alvaro Noboa hat in seinen Bananen-Plantagen vielfach die Arbeitsrechte missachtet, Gewerkschaften verfolgt und ist häufig seine Steuern schuldig geblieben. (Sein Sohn hat sie ihm nun erlassen.) Für mich kein vorbildlicher Staatsbürger und Lehrer.

Das Land befindet sich in einem echten Dilemma, so haben es auch mehrer Leser*innen dem Artikel entnommen. Lenin Moreno konnte als treuer Gefolgsmann Correa seinen Kurs nach der Wahl 2017 ändern, leider zu einem brutalen neoliberalen Kurs, der zu den Covid-Leichen in den Straßen Guayaquils beigetragen hat.

Vermutlich hätte Luisa González diese Chance auch, aber könnte stärker auf die Indigena-Bewegung zugehen und alternative Entwicklungswege zumindest antesten. Noch mehr Neoliberalismus, noch mehr Militär, noch mehr Korruption, noch mehr Menschenrechtsverletzungen wünsche ich Ecuador nicht. (Ich kenne das Land übrigens seit 30 Jahren, von denen ich sechs dort gelebt habe, und konnte die drei Monaten vor den Wahlen vor Ort verbringen und mit vielen Personen Kontakte unterhalten.)

Mir ist im übrigen nicht verständlich, warum für die unbestreitbaren negativen Folgen der drei letzten, neoliberalen Regierungen seit 2017 von Anhänger*innen derselben Rafael Correa verantwortlich gemacht wird. Und der war in der Tat nicht unfehlbar – auch wenn er das bis heute zu glauben scheint.