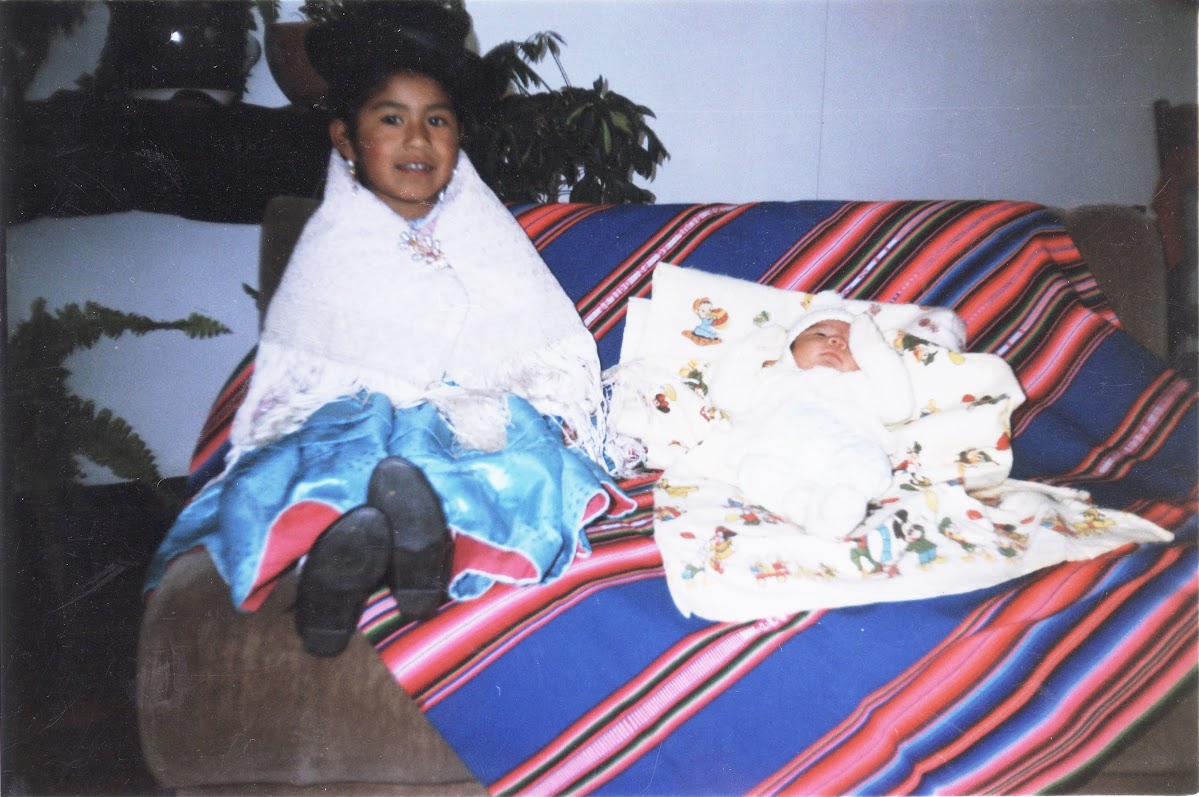

Milka Arteaga wurde 1987 in El Alto geboren. Schokolade mag sie durchaus. Aber ihre Mutter hat sie nicht nach „Milch und Kakao“, sondern nach der sympathischen Krankenschwester benannt, die sie während der Schwangerschaft unterstützt hat. Der Name geht auf das hebräische Wort für Königin zurück. Und wäre der Aymara-Adel nicht bei den Aufständen zu Ende des spanischen Kolonialreichs vernichtet worden, dann hätte die wissbegierige und rebellische Milka das Zeug zur Königin von Tiwanaku, woher ihre Familie stammt. Auf ihrer You-Tube Seite „Pitiwanaku“ über die Traditionen der Aymara-Kultur aber auch eine der ersten Busfahrerinnen von El Alto nennt Milka Arteaga sich Kullaka (Schwester) P´itikilla. Im November erzählte sie Latin@rama über ihr Leben und ihre Arbeit zur Bewahrung des kulturellen Erbes der Aymara, aber auch, was es mit diesem Namen auf sich hat.

Von Milka Arteaga

Aymara-Priester haben mir, als ich noch klein war, den Namen P’itikilla gegeben. Das ist eine leckere Kartoffelsorte, die nur an Hängen gedeiht. Sie ist so zerfurcht, dass man sie nicht schälen kann. Man isst sie mit Schale. Sie schmeckt auch ohne irgendetwas etwas anderes dazu. Ich identifiziere mich mit diesem Namen, weil diese Kartoffeln in den Bergen um Tiwanaku angebaut werden, woher meine Mutter kommt. Ich wäre selbst auch gerne in der Provinz Ingavi geboren.

Tochter einer Hausangestellten

Aber meine Mutter war damals schon in die Stadt gezogen. Sie arbeitete als Hausangestellte für eine ausländische Familie im Süden von La Paz.

Ich wuchs deshalb bei Verwandten in El Alto auf. Wenn ich in den Ferien zu Besuch kam, waren die Arbeitgeber meiner Mutter sehr lieb zu mir. Sie kauften mir mit Schokolade überzogenen Reis und ich spielte mit den Legosteinen ihrer Kinder. Isabel war genauso alt wie ich. Wir waren vereint wie Dreck und Fingernagel, wie man hier sagt. An Weihnachten bekam sie immer die neuesten Barbies geschenkt. Sie hat mich damit spielen lassen. Da gab es keinen Neid. Und beim Ausprobieren ihrer neuen Rollschuhe sind wir beim ersten Versuch beide auf den Rücken gefallen.

Die Beziehung zum Dorf bleibt lebendig

Meine Großtante nahm mich häufig in ihr Heimatdorf mit. Ich schlief im Bett meines Großvaters in der Küche, während gekocht wurde. Oder ich schaute zu und bekam immer zuerst den frisch zubereiteten Pito (Hafermehlspeise) mit Kaffee. Mit meinem Cousin sind wir auf Brettern die Berghänge herabgerutscht. Wir drehten Insekten auf den Rücken und schauten, wie sie versuchten, wieder auf die Beine zu kommen. Damals war die Straße noch nicht asphaltiert und es schien mir endlos. Heute bin ich in anderthalb Stunden dort.

„Deine Tochter sollte auf eine Privatschule gehen!“

Die Chefin meiner Mutter wollte mir die Gebühren für eine Privatschule im Süden von La Paz bezahlen. Aber die Familie, in der ich aufwuchs, wollte mich bei ihnen behalten. So wurde ich in einer Privatschule in Villa Adela in El Alto eine halbe Stunde im Bus entfernt von meinem Viertel eingeschrieben. In Villa Adela leben auch viele Mestizen. Die hatten eine andere Hautfarbe, andere Gewohnheiten und sie hatten vollständige Familien zu Hause. Auch wenn ich zu meiner Großtante Carmen Mama und zu meinem Großonkel Carmelo Papa sage, so sind es nicht meine leiblichen Eltern. Ich fühlte mich in der Schule fehl am Platze und fragte mich, warum ich so anders war. Aber ich hatte eine Freundin, mit der wir uns unsere eigene Welt schufen. Während die anderen sich trafen, Feste feierten oder sich mit ihren Computern beschäftigten, ging ich mit meiner Freundin in die Bibliothek. Einen Computer hatten wir nicht. So bin ich zu einer Liebhaberin der Lektüre geworden.

Arbeiten für Schule und Universität

Als ich im achten Schuljahr war, hörte die Chefin meiner Mutter auf, mir die Schulgebühren zu bezahlen. Meine Mutter wollte mich dann in eine öffentliche Schule stecken. Aber ich entschied mich zu arbeiten. Mit 13 Jahren verkaufte ich halbtags in einem Laden in El Alto Mobiltelefone und konnte damit die umgerechnet etwa 30 Euro Schulgebühren pro Monat und auch die Schulbücher kaufen. Die etwa 70 Euro im Monat, die ich verdiente, reichten mir auch noch für das Mittagessen. Die gelegentlichen Fahrten nach Tiwanaku bezahlte noch meine Mutter.

Mein Traum war, an der Universität zu studieren. Aber meine Verwandten meinten, ich solle erst einmal Friseuse lernen. Damit könne ich Geld verdienen und dann studieren, was ich wolle. Ich bin dann auf eigene Faust nach La Paz herunter gegangen. Ich wollte zur Rechtswissenschaftlichen Fakultät, weil ich Richterin werden wollte. „Viel zu teuer“, sagten meine Verwandten. Dann habe ich mich auch noch verlaufen, aber mich am Ende doch in die Vorbereitungskurse für die Universität einschreiben können.

Ohne zu Hause Bescheid zu sagen. Der Schule habe ich damals nicht mehr so viel Bedeutung beigemessen. An der Abiturfeier habe ich nicht mehr teilgenommen, weil am gleichen Tag die Aufnahmeprüfungen für die Universität waren. Aber ich war glücklich, zu den 30 der 200 Bewerber*innen zu gehören, die für das Studium angenommen worden waren.

Traditionelle Gesänge, Marx, Hegel und die Welt des Films

Weil das Jurastudium tatsächlich sehr teuer ist, habe ich mich dann für Politikwissenschaft eingeschrieben. Ich arbeitete damals bereits als Kellnerin, zuerst in El Alto, später in La Paz. Der Verdienst ist nicht unbedingt höher, aber man bekommt mehr Trinkgeld. Mein Universitätsstudium habe ich in vier Jahren abgeschlossen. Beim Üben traditioneller Gesänge aus Charazani hatte ich eine Freundesgruppe aus der philosophischen Fakultät, der Archäologie und der Politikwissenschaften gefunden. Wir lasen Marx, Hegel…

Gleichzeitig hatte ich mich für Filmwesen an der Kunstschule von El Alto eingeschrieben. Das hat mir eine neue Welt eröffnet. Dort unterrichteten die bekanntesten Filmemacher Boliviens. Mein Schwerpunkt lag auf dem Dokumentarfilm. Als ich 24 Jahre alt war, bekam ich ein Stipendium für einen Dokumentarfilmkurs in Caracas. Da war Hugo Chávez noch Präsident Venezuelas. Zurück in Bolivien wurde ich zu einem Dokumentarfilmtreffen eingeladen.

Mein Urgroßvater: Erinnerungen an die Leibeigenschaft, sein Haus und seine letzte Kuh

Das freute mich, aber ich war auch sehr besorgt. Schließlich hatte ich bis dahin nur einen einzigen Dokumentarfilm produziert. Und das mit einer Kamera, die ich von Onkel und Tante geliehen hatte. Den Ton hatte ich mit einem Kassettenrekorder aufgenommen. Mein Urgroßvater erzählt darin über seine Zeit als Leibeigener auf der Hacienda von Benedicto Goytia in Pillapi in der Nähe von Tiwanaku.

Auf dem Treffen mussten alle ihren Film vorstellen und anschließend wurde darüber diskutiert. Erst hat niemand etwas gesagt. Aber dann haben sie geklatscht. Ich denke, es lag an der Nähe zu der Hauptfigur. Und dass noch jemand am Leben war, der die Epoche vor der Agrarreform erlitten hat. Interessant war wohl auch die Kameraführung. Die hatte ich fest aufgestellt und einfach abgewartet, was geschieht. Ich gehöre zu denen, die lieber mit der Totale arbeiten, als Details zu zeigen. Ein Mensch ist das, was er mit den anderen zusammen darstellt und wird durch seine Umgebung zu dem, was er ist. Meinen Urgroßvater habe ich zusammen mit seinem Haus und seiner Kuh gefilmt…

Der Film erzählt, wie mein Urgroßvater diese seine letzte Kuh unter seinen Kindern aufteilt, weil er entschieden hat, in die Stadt zu ziehen.Und dann erzählt er von seiner Kindheit. Häufig hatte er nichts anderes zu essen bekommen als die Trockenkartoffeln, die Nachbarn seiner Mutter geschenkt hatten.

Zwei Produzentinnen schlugen mir vor, einen zweiten Teil des Films zu drehen, in der mein Urgroßvater die ehemalige Hacienda aufsucht und dabei von seinen Erinnerungen berichtet. Mein Urgroßvater war einverstanden. Von der Gemeinde, auf deren Gelände heute die Hacienda liegt, bekam ich auch die Dreherlaubnis. Doch am Tag vor dem geplanten Drehbeginn fragte mich mein Urgroßvater plötzlich, mit welchem Geld ich den Film drehen wollte. „Ich habe zwar kein Geld“, antwortete ich, „aber Freunde werden mir das Equipment leihen“. „Du wirst nicht drehen“, antwortete mir mein Urgroßvater, „denn ich werde nicht mitgehen. Du solltest erst deinen Universitätsabschluss machen“.

Rebellisch wie ich bin – Sekretärin im subtropischen Asunta

Meine Familie half mir nicht dabei, den Urgroßvater umzustimmen. Ich entschied mich daher, irgendeine Arbeit zu suchen. Und just war der Posten einer Sekretärin in Asunta in den Yungas von La Paz ausgeschrieben. Der Bürgermeister führte das Bewerbungsgespräch. Obwohl mir nur noch ein Schein fehlte, ließ ich mein Studium sausen, packte meine Sachen und zog in die Yungas. Zuerst arbeitete ich im Empfang, dann als Sekretärin des Bürgermeisters. Später wurde ich zur Beauftragten für Kultur, Tourismus und Sport der Kommune ernannt. Das ging bis vor etwa sechs Jahren, als mit dem Bürgermeister auch das ganze Personal ausgetauscht wurde.

Qapaq Ñan; Die Wege der Chirapas, Tiwanakotas und Inkas

Qapaq Ñan; Die Wege der Chirapas, Tiwanakotas und Inkas

In der Provinz Ingavi im Altiplano habe ich danach eine ähnliche Arbeit übernommen. 2014 war der Qapaq Ñan, die alte Verkehrsverbindung der Inkas von der UNESCO zum kulturellen Erbe der Menschheit erklärt worden. In Bolivien führt die Route von Desaguadero über Guaqui, Tiwanaku und Laja nach Viacha. Tatsächlich wurden diese Wege schon lange vor den Inkas von den Chiripas, den Tiwanakotas, den Pacajes genutzt. Ich habe damals zunächst für die Gemeinde Laja, später für Guaqui gearbeitet. In Laja habe ich das Register der Kulturgüter erstellt. In Guaqui haben wir den alten Tutiri-Tanz zurückgewonnen und die Terrassen des Qapaq Ñan wiederhergestellt, die unter dem Bewuchs kaum noch zu erkennen waren. Im Museum wurde ein neuer Raum über den Qapaq Ñan geschaffen. Es gab damals auch drei Vereinigungen von Kunsthandwerkerinnen, die wir zusammen gebracht haben.

Auch die Bootsführer haben wir organisiert, obwohl die Militärs am Hafen damit nicht einverstanden waren. Ich habe immer viel mit den Dorfgemeinden gearbeitet. Schließlich ist es ihr kulturelles Erbe. Manchmal fragten sie mich, ob ich Anthropologin sei. Ich hatte Politikwissenschaften studiert und nicht mal beendet. So begann ich dann ein Anthropologie-Studium. Das musste ich zwischenzeitlich auch ruhen lassen, weil ich viel unterwegs war. Aber jetzt habe ich es fast abgeschlossen.

Leider war der Abschied aus Guaqui etwas bitter. Die Bürgermeisterin von Guaqui trank gerne. Und sie wünschte sich, dass das Personal sie zu ihren Veranstaltungen begleitet. Aber ich weigerte mich. In der Aymara-Kultur ist es schlecht angesehen, wenn eine unverheiratete Frau Alkohol trinkt, und noch mehr in fremden Gemeinden. Und die Eintrittsgelder des Museums von Guaqui in der alten Eisenbahnstation wurden dann auch noch für Feste verwandt. Das Personal rauchte im Museum, sie machten aber nachher nicht sauber. Da ich dafür verantwortlich war, habe ich das kritisiert. Das mochten sie nicht. Und da sie Parteifreunde der Bürgermeisterin waren, galt ihr Wort mehr.

Vertreterin der Gemeindemuseen von La Paz

Kurz nach dem Ende der Arbeit in Guaqui wurde ich zu einem Treffen von Gemeindemuseen eingeladen. Ich könne doch filmen, meinten sie, und dabei Uyuni kennenlernen. Eine Reise umsonst für einen 3-Minuten Film, damit war ich einverstanden. Viele der dort versammelten Stadträte und lokalen Autoritäten kannten mich bereits aus dem Qapaq Ñan-Projekt. Obwohl ich eigentlich nur zum Filmen da war, wählten sie mich mit einem Kollegen aus Carabuco zusammen zur Vertreterin der Gemeindemuseen des Departamento La Paz. Im Jahr 2019 haben wir dann auch formal die Vereinigung der Gemeindemuseen und zur Bewahrung des kulturellen Erbes von La Paz gegründet. Dort sind 23 Dorfgemeinden organisiert. Unsere Arbeit ist ehrenamtlich.

Erst kochen, dann das kulturelle Erbe

Für meinen Lebensunterhalt, die Miete, aber auch um die notwendigen Reisen zu finanzieren, stelle ich heute selbst Kunsthandwerk her, gewebte Taschen oder Ohrringe. Ich verkaufe vor allem an Stammkundinnen, die sich ein neues Kleidungsstück anschaffen und dann ein passendes Accessoire dazu benötigen. Manchmal erledige ich Übersetzungen bei Medienproduktionen, zum Beispiel zur Sexualaufklärung. Das wird aber nicht immer bezahlt. Außerdem arbeite ich als Köchin. Um fünf Uhr morgens beginne ich für eine Familie zu kochen und wenn ich damit fertig bin, kümmere ich mich um meine eigenen Aktivitäten. Manchmal muss ich zählen, ob mein Geld für die Fahrt in eine Gemeinde reicht. Wenn ja, dann fahre ich.

Ayni – Alle sollen für alle einstehen

Als Thema der Abschlussarbeit meines Politikstudiums hatte ich das Verhältnis und die Machtkonflikte zwischen traditionellen Autoritäten (Mallkus) und Bürgermeister*innen in den Gemeinden von Tiwanaku gewählt. Dafür hatte ich zahlreiche Treffen und Sitzungen besucht und Amtsträger*innen auf den unterschiedlichsten Ebenen befragt. In Tiwanaku hat nicht der Bürgermeister das Sagen, sondern der Lakakota, der Rat der Ayllus und Markas.

Die Mallkus nahmen mich zu den Sitzungen auf Provinzebene und zu den Treffen des Verbands der Kleinbauern des Departements mit. Das hat mir später bei der Arbeit in den Landgemeinden und auch bei der Vereinigung der Dorfmuseen geholfen.

Denn ich kenne den Sarawi, den Thaki (den richtigen Weg) in der Politik der Aymara. Dort liegt die Macht nicht in den Händen einer Person wie in der Stadt, sondern kommt aus der Basis. Die Menschen sind die Macht. Und die rührt aus dem auf Versammlungen erzielten Konsens. Mit diesen Werten, die ich von den Mallkus aus Tiwanaku erworben habe, bin ich aufgewachsen. Ich habe bislang aber nie ein Amt in einer Gemeinde übernommen. Manchmal gibt es neugewählte Autoritäten, die mich fragen, wer ich bin und was ich in ihrer Gemeinde zu suchen habe. Aber dann reden wir. Wenn einzelne ihre persönlichen Interessen verfolgen, dann unterbinde ich das. Ehrlichkeit, Respekt und der Ayni, dass alle für alle einstehen, sind Grundwerte der Aymara. Wenn man nur für sich selbst arbeitet, kommt man zu keinem guten Ende.

Es ist nicht einfach, von der Zukunft zu reden

In meinem Anthropologiestudium habe ich zeitweise als Assistentin der Professoren bei ihren Feldforschungen gearbeitet. Ich würde gerne noch weiter studieren und auch andere Kulturen kennen lernen. Deshalb habe ich auch noch nicht geheiratet. Wenn irgendwann mal Kinder kommen, gerne. Aber noch ist es meine Priorität zu schreiben oder selbst zu unterrichten. Aber vielleicht werde ich auch nur nähen, wo ich das so gerne mache und mir gerade eine Nähmaschine gekauft habe. Aber unabhängig davon, was ich tun werde, will ich irgendwann auf dem Land leben.

Die Bücher von des indianistischen Autors Fausto Reynaga haben mich sehr geprägt. Auch der „Mallku“ Felipe Quispe. Aber trotzdem sollten in meinen Augen nicht alle Weißen, wie Quispe meinte, aus dem Land geworfen werden. Die Hautfarbe ist das, was am wenigsten Bedeutung haben sollte. Für mich zählt die Einstellung und das Handeln. Aber wenn wir unsere Geschichte nicht kennen und das Wissen unserer Vorfahren nicht erinnern, werden wir immer nur aus der Perspektive der anderen denken. Als ich das Buch von Esteban Ticona über das Massaker von Jesús de Machaca (im Jahr 1921) gelesen habe, habe ich zusammen mit den Mallkus geweint. Es ist wichtig die Flamme der Erinnerung an den Widerstand unserer Vorfahren im Herzen zu bewahren. Denn dank ihnen sind wir heute noch am Leben.

Hinweis: Wer sich für die Arbeit des Verbandes der Gemeindemuseen im bolivianischen Altiplano interessiert: In der Ausgabe März 2023 des ila Magazins der Informationsstelle Lateinamerika wird ein Museumsprojekt in Chigani Alto vorgestellt werden, an dem sich auch Milka Arteaga aktiv beteiligt.