In der Online-Zeitschrift „Nómadas“ kritisieren der bolivianische Umweltökonom Stasiek Czaplicki und der niederländische Biologe Vincent Vos das Dogma des Extraktivismus im Agrarsektor. Der führe mit Waldbränden und massiven Abholzungen für den Sojaanbau oder die Viehzucht nur zum Kollaps der Ökosysteme. Der Reichtum an tropischen Früchten der Amazonasregion wie auch der Trockenwälder könne dagegen die Grundlage einer naturnahen und gerechteren Wirtschaftsform sein. „Entwicklung“ solle nicht anhand von Exportvolumen gemessen werden, sondern am Wohlergehen und einem Leben in Würde für alle. Latinorama bedankt sich bei den Autoren und der Zeitschrift „Nómadas“ für die Abdruckgenehmigung (hier die Originalversion in Spanisch mit den Links zu den Belegen und Quellen).

Von STASIEK CZAPLICKI und VINCENT VOS

Dringend sollten wir uns eine Zukunft vorstellen, in der die Landwirtschaft gedeiht, ohne die Wälder zu zerstören. Eine Zukunft, in der die Wiederherstellung der Ökosysteme kein frommer Wunsch bleibt, sondern ein realistisches Ziel ist. Eine Zukunft, in der die Landbewohner*innen sich nicht entscheiden müssen, entweder in einem prekären System zu leben, dass sie an den Rand drängt und unterjocht, oder abzuwandern.

Es geht nicht um eine Utopie, sondern um kollektive Verantwortung. Es ist eine Schuld gegenüber den künftigen Generationen und auch den Ökosystemen, die bis heute überlebt haben. Mehr als je zuvor müssen wir auf diesem Weg neue Lichter entzünden, die unsere Schritte leiten. Dazu hoffen wir beizutragen.

Zerstörung ist keine Entwicklung

Wir haben uns daran gewöhnt zu sehen, wie Jahr für Jahr die unersättlichen Flammen die Wälder verschlingen während sich der dichte, graue Rauch des Himmels bemächtigt und ihn in eine schattenreiche stickige Dämmerung ohne Horizont verwandelt. Wir lernen, die Asche verbrannter Ökosysteme einzuatmen, ohne uns zu beschweren oder gar den Schaden zu bemessen, den die rauhe Luft uns zufügt. Und dies mit der scheinbar unerbittlichen Gewissheit, dass wir nichts anderes tun könnten, außer abzuwarten.

Darauf warten, dass es regnet. Dass das Wasser die außer Kontrolle geratenen Brände löscht und die chronische Trockenheit abmildert, die die Feuer nähren. Und nur, damit angesichts der Teilnahmslosigkeit derer, für die die Katastrophen zur Regel geworden sind, die Tragödie sich im folgenden Jahr wiederholt. Währenddessen weden im Fernsehen, im Radio und den sozialen Netzwerken wie ein unverrückliches Mantra die immer gleichen Sprüche wiederholt: Die Entwaldung, die Ausweitung der Weideflächen und die Verwandlung der Wälder in Monokulturen seien der unvermeidliche Tribut für die „Entwicklung“, die Bolivien anstrebt. (Zu den Hintergründen siehe den Beitrag Politik mit dem Feuer in Weltsichten)

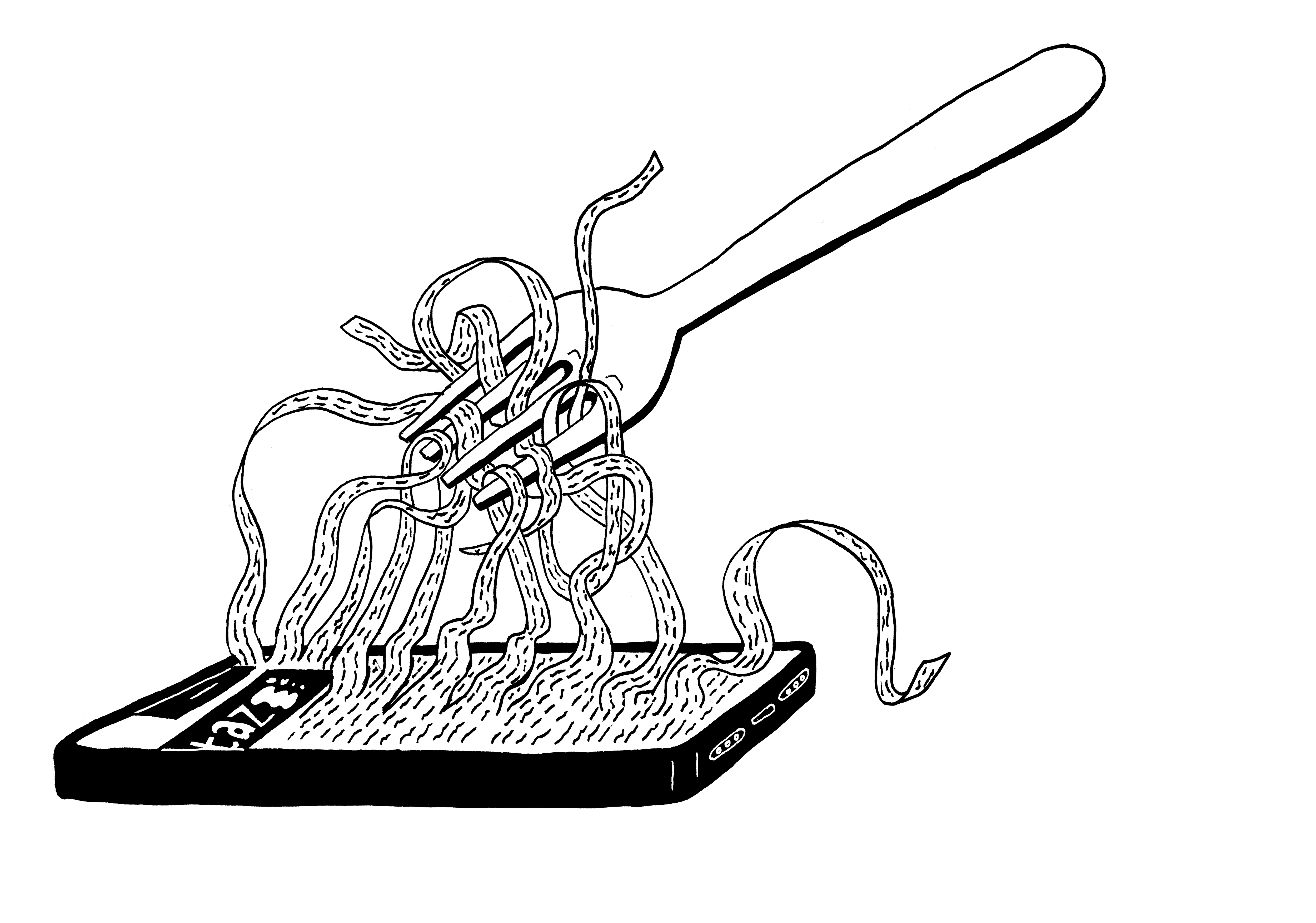

An der Front der sich ausbreitenden Agrarflächen, schlagen Mangel und Ungleichheit statt Pflanzen ihre tiefen Wurzeln. Und fehlende Chancen verurteilen ganze Generationen zur Migration als letztem Versatzstück der Hoffnung. So ist die ersehnte und so schlecht implementierte „Entwicklung“ nicht mehr als ein farbloses Versprechen. Ohne alternative Angebote treibt die Not die Menschen aus der Überlebenswirtschaft in das vorherrschende Landwirtschaftsmodell: Eine nimmersatte Maschinerie frisst die Zukunft auf und stößt uns ohne Aufschub in den Kollaps der Ökosysteme. An deren Ende steht die Apokalypse.

Gibt es Alternativen? Kann das Land die Ketten eines Modells aufbrechen, das die eigenen Lebensgrundlagen zerstört und sie im Namen der Produktion und des Exports in Asche legt? Ist eine Zukunft möglich, in der ein würdiges Leben nicht von der Zerstörung der Wälder abhängt, die unser Leben erhalten?

Ein klares Ja: Ja und tausendmal Ja!

Diese Alternativen gibt es bereits und müssen gar nicht erfunden werden. Die Wälder, Savannen oder Flusslandschaften der Amazonasregion haben seit jeher eine Vielfalt von Produkten hervorgebracht, die imstande sind, die regionale und sogar nationale Wirtschaft aufrecht zu erhalten. Und das ganz ohne Abholzung.

Die Frage ist nicht, ob wir von den Wäldern leben können, sondern warum wir deren nachhaltige Nutzung solange aufgeschoben haben und wie wir das jetzt auf den Weg bringen können. Wir sehen kein ökologisches Hirngespinst, sondern eine reale und nachhaltige wirtschaftliche Alternative. Dies zumindest, wenn die Gewinne gerechter verteilt und nicht wie heute von nur einigen wenigen eingenommen werden.

Ohne die Ausbeutungsmechanismen beschönigen zu wollen oder zu romantisieren, gibt es historische Beispiele für erfolgreiche forstwirtschaftliche Systeme. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts war es Kautschuk. Im 19. Jahrhundert erzeugte auch der Verkauf des Chinin vom Chinarindenbaum enormen Reichtum. Dieser wurde allerdings nur in den Händen einiger weniger Personen konzentriert und mit Zwangsarbeit unter sklavereiähnlichen Zuständen erzeugt.

Heute sind Früchte wie die Acaí-Beeren (Kohlpalme) oder Wilder Kakau Teil von Wertschöpfungsketten innerhalb Boliviens wie auch für den Export. Hinzu kommen Samen wie die Paranuss, die Chiquitano-Mandel oder Öle aus dem Harz des Copaiba-Baumes (ein Johannisbrotgewächs). Bei ihrer Vermarktung gibt es jedoch auch Probleme, etwa in Bezug auf die gerechte Verteilung der Gewinne. Trotzdem generieren diese Produkte relevante Einnahmen für die lokalen Gemeinschaften oder regionalen Ökonomien, die sie produzieren. Unter angemessenen Bedingungen könnten sie zu Modellen ökologischer und nachhaltiger Waldnutzung werden.

Die Nachhaltigkeit kommt aber nicht von alleine. Sie erfordert eine Nutzung der Früchte nach ökologischen Prinzipien. Das bedeutet, die Regenerationsfähigkeit der Ökosysteme zu beachten und ihre Überausbeutung zu vermeiden. Es beinhaltet auch einen Umgang, der die biologische Vielfalt bewahrt, und angepasste Erntemethoden, die die Ökosysteme erhalten.

Wie sieht das aber praktisch aus? Wie wird die Nutzung der amazonischen oder Waldfrüchte zu einer Alternative zur konventionellen Landwirtschaft?

Das Beispiel der Paranuss

Die Paranuss (Bertholletia excelsa) ist das beste Beispiel für ein bislang nicht ausgeschöpftes wirtschaftliches Potential. Die Paranuss-Ernte ist nicht nur eine zeitlich begrenzte prekäre Beschäftigungsmöglichkeit. Sie dynamisiert auch die regionale Wirtschaft. Dabei ist der Urwald keine Kulisse, sondern er ist die Grundlage der Wirtschaft und Identität der Amazonasregion. (Siehe die Reportage von Marisol Diaz in der Zeitschrift ila454 Zwischen Gestern und Heute)

Die Paranuss wächst vor allem im Norden des Landes, sprich in der Region Pando, sowie im Landkreis Ixiamas von La Paz und den Provinzen Ballivian, Vaca Diez und Iténez in der Region Beni, dort wo sich die meiste Bevölkerung dieser Region konzentriert. In all diesen Zonen leben über 390.000 Menschen. Das sind etwa 3,4% der Gesamtbevölkerung Boliviens. Die Paranuss prägt nicht nur ihr Leben, sondern strukturiert auch die lokale Wirtschaft. Laut Schätzungen arbeiten 75.650 Personen zeitweise direkt in der Paranuss-Wirtschaft. Das ist die Hälfte der wirtschaftlich aktiven Bevölkerung. 80% von ihnen beteiligen sich an der Ernte, 16% an der Weiterverarbeitung und die restlichen Personen sind beim Transport, der Lagerung oder im Handel involviert. Die Paranuss-Ernte dauert dabei vier Monate von Dezember bis März. Danach kommt die Verarbeitung und Vermarktung.

Im letzten Jahrzehnt schwankte das Exportvolumen. Der jährliche Wert der Paranussexporte lag im Durchschnitt bei etwa 170 Millionen US-Dollar. Bolivien ist damit der größte Exporteur. Im Jahr 2023 machte das etwa 70% dieser Ware auf dem Weltmarkt aus. Der Wert liegt dabei doppelt so hoch wie der der Holzexporte Boliviens und etwa so hoch wie die Einnahmen durch den Export von Rindfleisch.

Die Entlohnung der Menschen, die in den Wäldern die Paranüsse ernten, variiert mit dem Marktpreis und der von ihnen geernteten Menge. Eine Familie erntet im Durchschnitt im Monat etwa 43 Säcke und bekommt dafür rund 450 Bolivianos pro Sack bezahlt (nach dem aktuellen realen Wechselkurs umgerechnet etwa 45 Euro). Abzüglich der Kosten bleibt ein Monatsgehalt von etwa 4200 Bolivianos (umgerechnet etwa 420 Euro) für die Familie. Dabei ist jedoch zu erwähnen, dass die Ernte die Menschen auslaugt und unter schwierigen Umständen durchgeführt wird. Häufig kommt es zu Unfällen. Eine auf den Kopf herabstürzende Fruchtkapsel oder der Biss einer Schlange können tödlich sein.

Es sind vor allem Frauen, die die Nüsse später aufbrechen. Sie können dabei etwa 2200 Bolivianos (umgerechnet 220 Euro) im Monat verdienen. Männer verdienen zwischen 3000 und 4000 Bolivianos. Diese Arbeit ist sehr eintönig und ermüdend und kann auf Dauer zu Gesundheitsschäden führen. Für die Frauen kommt neben der Arbeit in der Fabrik noch die Hausarbeit und die Versorgung der Kinder dazu. (Siehe diesen spanischsprachigen Beitrag in der Online-Zeitschrift La Brava).

Trotzdem gehört die Arbeit im Paranuss-Sektor zu den bestbezahlten Aktivitäten im ersten Glied eine Lieferkette im Agrarforstbereich. Das Durchschnittseinkommen im land- und forstwirtschaftlichen Sektor in der Pando-Region lag im Jahr 2023 bei 3751 Bolivianos (umgerechnet etwa 375 Euro) im Monat. Das ist weit mehr als die durchschnittlich 1301 Bolivianos (umgerechnet etwa 130 Euro) monetäres Einkommen für den ländlichen Raum in Gesamtbolivien.

Viehwirtschaft ist für Entwaldung verantwortlich

Die Viehwirtschaft ist die andere wichtige produktive Aktivität in der nördlichen Amazonasregion Boliviens. Dies vor allem im Beni, wo sie Teil des regionalen Selbstverständnisses geworden ist, obwohl sich das statistisch nicht untermauern lässt: In der Provinz mit ihren 477.441 Bewohnerinnen und Bewohnern gibt es gerade einmal 8.444 Rinderzuchtbetriebe. Wie viele davon man als Viehzüchter bezeichnen kann, ist eine soziologische oder auch semantische Frage. Dass man mit Rindern arbeitet, macht einen noch nicht unbedingt zum Viehzüchter. Und ein paar Rinder zu halten, bedeutet nicht, davon auch leben zu können. Es gibt auch keine Statistik über die Zahl der direkt oder indirekt durch die Viehzucht geschaffenen Arbeitsplätze. Außer Frage steht jedoch, dass die Viehwirtschaft der Hauptgrund für die Entwaldung in den Provinzen Beni und Pando ist.

Auch ist die Eigentumsstruktur und die Verteilung der Einkommen in dem Sektor höchst ungleich verteilt. 86 Prozent der Produktionseinheiten sind Familienbetriebe. Mit durchschnittlich 77 Tieren pro Betrieb bei extensiver Bewirtschaftung halten sie gerade einmal 18 Prozent des gesamten Rinderbestandes. Die monatlichen Einkünfte liegen zwischen 1400 und 1700 Bolivianos. Das sind umgerechnet etwa 140 bis 170 Euro und damit deutlich weniger als die Arbeiterinnen und Arbeiter im Paranuss-Sektor verdienen. Anders als in den Familienbetrieben konzentrieren 273 Viehfarmen das meiste Land. Solche Betriebe generieren zwischen 24.000 und 50.000 Bolivianos Einnahmen pro Monat (umgerechnet zwischen 2400 und 5000 Euro).

Die Saisonwirtschaft im Paranuss-Sektor erlaubt eine Diversifizierung der Einnahmen

Dadurch dass die Paranuss-Ernte und ihre Verarbeitung saisonal sind, erlaubt das den Menschen, sich weiteren landwirtschaftlichen Aktivitäten zu widmen. Dazu gehört die Ernte anderer amazonischer Waldfrüchte wie der Acaí-Beere (Euterpe precatoria). Sie hat in der nördlichen Amazonasregion in den letzten Jahren stark an wirtschaftlicher Bedeutung gewonnen. In etwas geringerem Umfang auch im Trockenwald der Chiquitanía im bolivianischen Osten. Diese Frucht wird zwischen April und August von einer einheimischen Palmenart geerntet. Und nicht nur in Bolivien steigt die Nachfrage, sondern auch in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union oder sogar Asien. Laut Schätzungen beträgt der Gesamtwert der Nachfrage auf dem Weltmarkt derzeit etwa 1,5 Milliarden US-Dollar. Es wird damit gerechnet, dass die Nachfrage in den nächsten sechs Jahren noch einmal um weitere 800 Millionen US-Dollar steigt. Das wäre etwa soviel, wie der lateinamerikanische Kontinent derzeit an Kakao exportiert.

Anders als die Paranuss hat sich die Acaí-Beere in Bolivien aber noch nicht als Exportprodukt in größerem Maßstab etabliert, obwohl die Ernten zunehmen. Es gibt aber emblematische Beispiele wie in Porvenir im Norden von Santa Cruz (siehe diese Reportage der Zeitschrift Nómadas und dieses englischsprachige Video der Welternährungsorganisation FAO). In Porvenir wurde bewiesen, dass es möglich ist, den größten Teil der Produktion in die europäische Union zu exportieren. Mit öffentlichen Zuschüssen, dem Aufbau von Handelsbeziehungen und der Verbesserung der Wertschöpfungskette wurden neue Chancen eröffnet, ohne Strukturen der Ungleichheit zu verschärfen. (Bei der Zertifizierung wurde die Gemeinde im übrigen durch die deutsche giz (Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit) beraten, die in Porvenir im Rahmen des „Pro Bosque“-Projektes vor allem die Nutzung des Öls der Königspalme für Kosmetikprodukte gefördert hat).

Das Potential der Früchte der Amazonasregion erschöpft sich aber nicht mit der Acaí-Beere. Es gibt auch verschiedene Pflanzenöle wie dem der Cusi-Palme (Attalea speciosa) und aus der Rinde des Copaiba-Baumes (Copaifera). Auch verschiedene Mandelsorten haben Potential zur Ausweitung der Produktion. Doch noch schränken die geringe Inlandsnachfrage und fehlende Exportmöglichkeiten das Wachstum ein. Mit einer staatlichen Politik der Förderung der nachhaltigen Entwicklung dieser Produkte könnten diese Hindernisse überwunden und Einkommensmöglichkeiten für Bewohnerinnen und Bewohner dieser Regionen jenseits prekärer Bedingungen geschaffen werden. Gleichzeitig würden die Ökosysteme geschützt.

Die regionale Wirtschaft stärken

Die Ernte der Früchte der Amazonasregion ist arbeitsintensiv. Das schafft Jobs und trägt auch zu einer besseren Verteilung der Einnahmen in den lokalen Wirtschaftskreisläufen bei. Die Soja-Monokulturen oder die Bergwerkswirtschaft erfordern dagegen kostspielige Investitionen und benötigen knappen Treibstoff. Und ihre Gewinne landen vor allem bei externen Akteuren. So ist der wirtschaftliche Nutzen für die Regionen beschränkt, während die sozialen und ökologischen Kosten auf den Staat abgeschoben werden. Der muss sich dann etwa um die Versorgung von Kranken kümmern und bei Umweltkatastrophen Nothilfe leisten.

Aus wirtschaftlicher Sicht begünstigen Produktionsformen wie die der Paranuss nicht nur eine bessere Verteilung der Einnahmen vor Ort, sie stärken dadurch auch den lokalen Handel und begünstigen sogar Gruppen, die nicht direkt an der Wertschöpfungskette beteiligt sind. Sie fördern auch die Diversifizierung der Produktpalette und reduzieren die Abhängigkeit von extraktivistischen Formen der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, die wenig sozialen Nutzen haben, aber dafür umso größere Umweltschäden verursachen.

Ohne die Bandbreite der positiven Effekte funktionierender Ökosysteme insbesondere in der Amazonasregion auszuführen, ist ein Punkt wichtig zu erwähnen: Das derzeit vorherrschende Modell der Ausweitung der landwirtschaftlichen Flächen auf Kosten der Wälder führt zu stärkeren und vermehrten Dürreperioden und begünstigt dadurch auch die Waldbrände. Paradoxerweise nehmen ebenso Überschwemmungen in der Regenzeit zu, weil die Böden nicht mehr so aufnahmefähig sind. All das beinträchtigt die Land- und Viehwirtschaft und gefährdet die Nahrungsmittelsicherheit. Die fortlaufende Ausweitung landwirtschaftlicher Flächen ist für ganz Bolivien riskant und bedroht auch die Bewirtschaftungsformen zur Nutzung der Früchte des Amazonas. Die – das sei noch einmal betont – sin nicht kompatibel mit jenem expansivem Modell von „Entwicklung“.

Bolivien wird derzeit von einer Finanzkrise und der Ungewissheit in Bezug auf die für August geplanten Wahlen bestimmt. Um so wichtiger ist es, das vorherrschende landwirtschaftliche Modell zu überdenken. Es wurde als Erfolgsmodell verkauft, an dem es nichts zu zweifeln gäbe. Aber die Folgen sind offensichtlich: Umweltzerstörung und eine immer stärkere Abhängigkeit von unsicheren Märkten. Der Staat sollte sich daher nicht darauf beschränken, die Wertschöpfungsketten der natürlichen Rohstoffe zu verbessern. Er muss auch dafür sorgen, dass deren Nutzung nachhaltig ist und nicht den gleichen Zyklen von Hausse und Preisverfall unterliegt wie die anderer Rohstoffe. Und die Gewinne müssen denjenigen zu Gute kommen, die den Reichtum produzieren. Denn „Entwicklung“ wird nicht mit abstrakten Zahlen oder an Exportrekorden gemessen, sondern an der Erfüllung der Arbeitsrechte, dem Funktionieren sozialer Sicherungssysteme, an stabilen Einnahmen und einer Verteilung des Reichtums, der die Ungleichheit verringert, statt sie zu zementieren.

Wir dürfen auf keinen Fall ein Wirtschaftsmodell weitertreiben, dass uns von innen heraus zerfrisst, das die Ungleichheit vergrößert, das ganze Dörfer von ihrem Land vertreibt und das uns immer abhängiger macht von einem naturzerstörenden Extraktivismus. Die Lösung hat schon immer in unseren Wäldern gelegen. Diese sollten aber nicht als ein Reichtum verstanden werden, den man wegnimmt und dem meist Bietenden verkauft. Wir sollten sie als ein lebendiges Ökosystem sehen, das imstande ist, ein diversifiziertes und Wohlstand schaffendes Wirtschaften aufrecht zu erhalten. Heute ist es die Paranuss, morgen die Acaí-Beere und sind es viele andere Früchte des Waldes, pflanzliche Öle, medizinische Produkte und touristische Dienstleistungen. Sie alle schaffen Wohlstand, ohne die Ökosysteme zu zerstören. Wohlstand beschränkt sich dabei nicht auf Geldeinkommen. Er beruht auf garantierten Rechten, auf dem Zugang zu Land, Gesundheitsdienstleistungen und hochwertigen Bildungsangeboten. Es geht um die Würde all derer, die in der Vergangenheit davon ausgeschlossen waren. Dies ist die wirkliche Schuld des pluri-nationalen Staates Bolivien gegenüber diesen Regionen und den Menschen, die sie bewohnen. Diese Schulden dürfen nicht wachsen. Endlich muss damit begonnen werden, sie zu begleichen.

Der Kommentar von Stasiek Czaplicki und Vincent Vos aus der bolivianischen Zeitschrift Nómadas wurde für Latinorama von Peter Strack übersetzt, leicht gekürzt und bearbeitet. Wir bedanken uns auch für die zur Verfügung gestellten Fotos. Die Bildrechte liegen weiter bei den Autor*innen.