In dem Beitrag „Nur eine Fahne im Wind?“ berichteten wir über einen jüngsten Richtungswechsel in der bolivianischen Justiz. Im Mittelpunkt der Debatte steht der neue Präsident des Obersten Gerichtshofs Romer Saucedo Gómez. Der Jurist begründete seine Anordnung, Haftzeiten in politisch brisanten Prozessen zu überprüfen, mit der Notwendigkeit, rechtsstaatliche Verfahren zu garantieren. Andere kritisierten das als eine politische Entscheidung für die Straflosigkeit von Menschenrechtsverletzungen. Saucedo Gómez hat selbst als junger Mann nach einem lokalpolitischen Konflikt 14 Monate in Untersuchungshaft verbracht. Lange bevor der heute gerade einmal 37 Jahre alte Saucedo bekannt wurde, hat der Straßenerzieher Domingo Ábrego Faldin dessen Erfahrungen als Kinderrechtsaktivist und Kinderreporter, später als jüngster Stadtrat Boliviens und schließlich als Häftling aufgeschrieben. In der Folge veröffentlichen wir die Chronik in stark gekürzter Form.

Von Domingo Ábrego Faldin

An einem 13. April im Jahr 2011 drangen Polizisten und Militärs in Windeseile in das Rathaus von San Ignacio de Velasco ein und legten Romer Saucedo Gómez Handschellen an. Der 22jährige war damals der jüngste Stadtrat Boliviens. “Der arme Junge! Deshalb war die Eule letzte Nacht so unruhig” murmelte ein Dörfler, der die Szene beobachtete. “Deshalb flog sie heulend aus dem Kirchturm über den Dorfplatz bis zum Rathaus, um das Unglück anzukündigen.”

In Untersuchungshaft

Die Verhaftung war der vorläufige Höhepunkt einer Reihe von Intrigen. 15 Häftlinge teilten sich eine Zelle von gerade einmal 20 Quadratmetern Größe. Der neue Mitbewohner, immerhin schon Rechtsanwalt, erlebte die Enge in der ersten Nacht als Hölle. Obwohl seine Mitgefangenen ihn durchaus respektvoll empfangen hatten, war Romer zunächst vorsichtig mit dem, was er über seine Situation preisgab. Mit einem „Und weswegen seid ihr ihr?“ provozierte er aber allgemeines Gelächter in dieser Schicksalsgemeinschaft. Dann konnte er innerlich etwas zur Ruhe kommen. Wie ein Tiger im Käfig gewöhnte er sich an die Enge. Seine Freiheitsliebe und die Träume, seiner Gemeinde und insbesondere den Jugendlichen dienen zu können, waren einstweilen in einem Labyrinth stecken geblieben. Doch sein junges Alter, die Liebe zu seiner Familie und zu San Ignacio gaben ihm eine gewisse Sicherheit und Hoffnung auf bessere Nachrichten.

Mobbying gegen den politischen Nachwuchs

Die ersten Tage der Gefangenschaft machte sich der Neuling viele Gedanken. Er fand jedoch keine klaren Antworten. Sein familiäres Umfeld erschien als ein Schlüsselfaktor: Etwa die überfürsorgliche Mutter, die ihren Sohn vor den Ränkespielen seiner politischen Gegner zu beschützen versucht hatte. Er dachte an jenen Tag, als ihn eine Kollegin nach der Stadtratssitzung so provoziert hatte, dass er sie beschimpft hatte. Zwanzig Meter vom Rathaus hatte sich bereits eine Gruppe von Politikern versammelt. Sie hatten den Eklat zuvor geplant. Er sah, wie einer der Kräftigsten von ihnen seine Mutter angriff und diese zu Boden stürzte. In dem Augenblick erinnerte sich Romer an den Revolver in seinem Auto. Und weil die Angriffe auf seine Mutter nicht aufhörten und er seine Gefühle nicht mehr unter Kontrolle hatte, hielt er die Pistole in Richtung des Geschehens und gab einen Schuss in die Luft ab. Nun erwarteten ihn 15 Jahre Gefängnis wegen versuchten Mordes. Bis zur Erschöpfung versuchte Romer geltend zu machen, dass er zuvor monatelang Tag und Nacht belästigt und mit Beleidigungen überhäuft worden war.

Es hieß, er sei noch viel zu jung und unreif für Politik. Vielleicht hatte man ihm nicht die Zeit gelassen, in diese Ämter langsam hineinzuwachsen. Erst im Nachhinein wurde Romer klar, dass er alle Provokationen hätte ertragen müssen, statt mit einer Waffe zu drohen. Er fühlte sich schuldig und bereute, was geschehen war. Doch die öffentliche Meinung erhob sich zum Richter in einer Tragödie, bei der der Aggressor gegen seine Mutter nicht einmal verletzt worden war und ungeschoren davon kam. Die Mutter dagegen musste von der Familie begleitet ins Krankenhaus gebracht werden, während die Gegenseite, Provinzfürsten mit mehr Erfahrung und größeren Zielen in der Politik, den Sturz ihres Konkurrenten feierte.

Noch in der Nacht der Verhaftung verbreitete sich die Nachricht in reißerischem Ton über die lokalen Medien, am nächsten Tag in ganz Bolivien. So als gäbe es ein Interesse daran, die Zukunft eines jungen Mannes zu begraben, dem es eigentlich um Sozialpolitik ging. In der zweiten Nacht verstand Romer, dass sein Schicksal besiegelt war. Er bekam zwar viel Besuch von seiner Familie und Jugendlichen, die ihn zu beruhigen vermochten. Doch sein Gesichtsausdruck war nicht mehr der des umgänglichen jungen Mannes. Er zeigte Anspannung. Die Mehrzahl der Stadträte und auch der Bürgermeister hatten sich von ihm distanziert. Auch die Vertreter der katholischen Kirche und manche Jugendliche, die vormals politische Freunde gewesen waren, sowie frühere Verbündete der Regionalregierung in Santa Cruz.

Erinnerungen: Kinderreporter und Rechtsaktivist

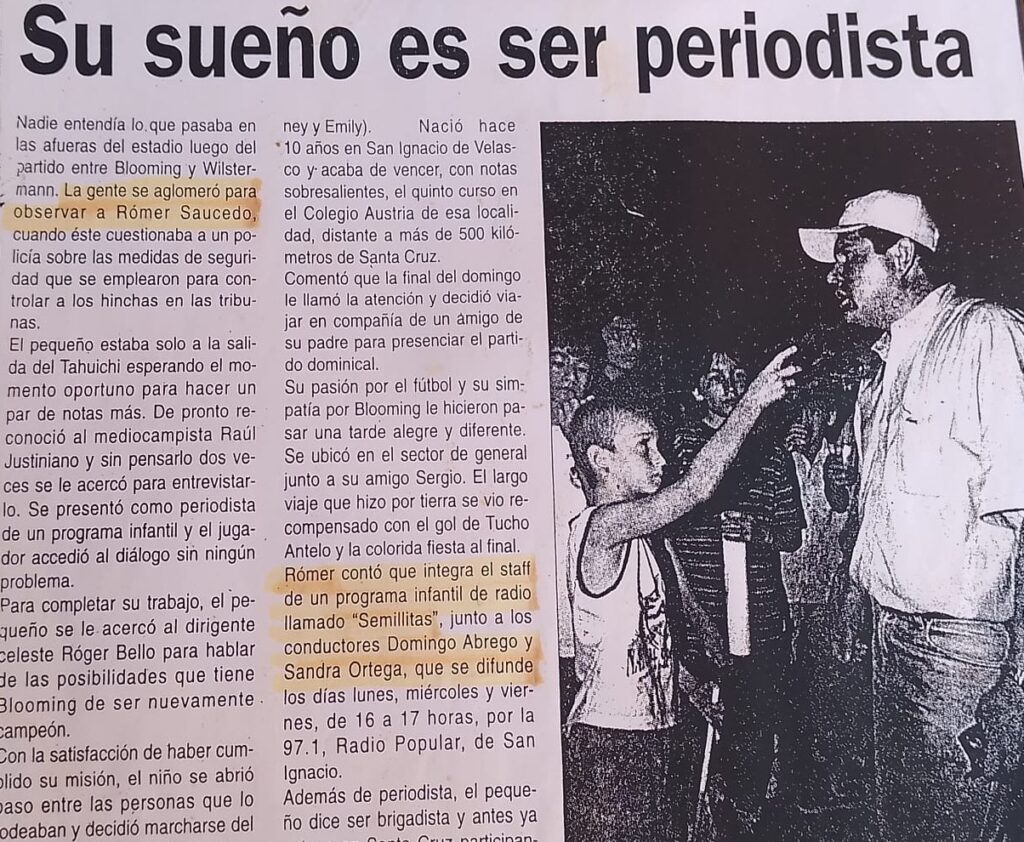

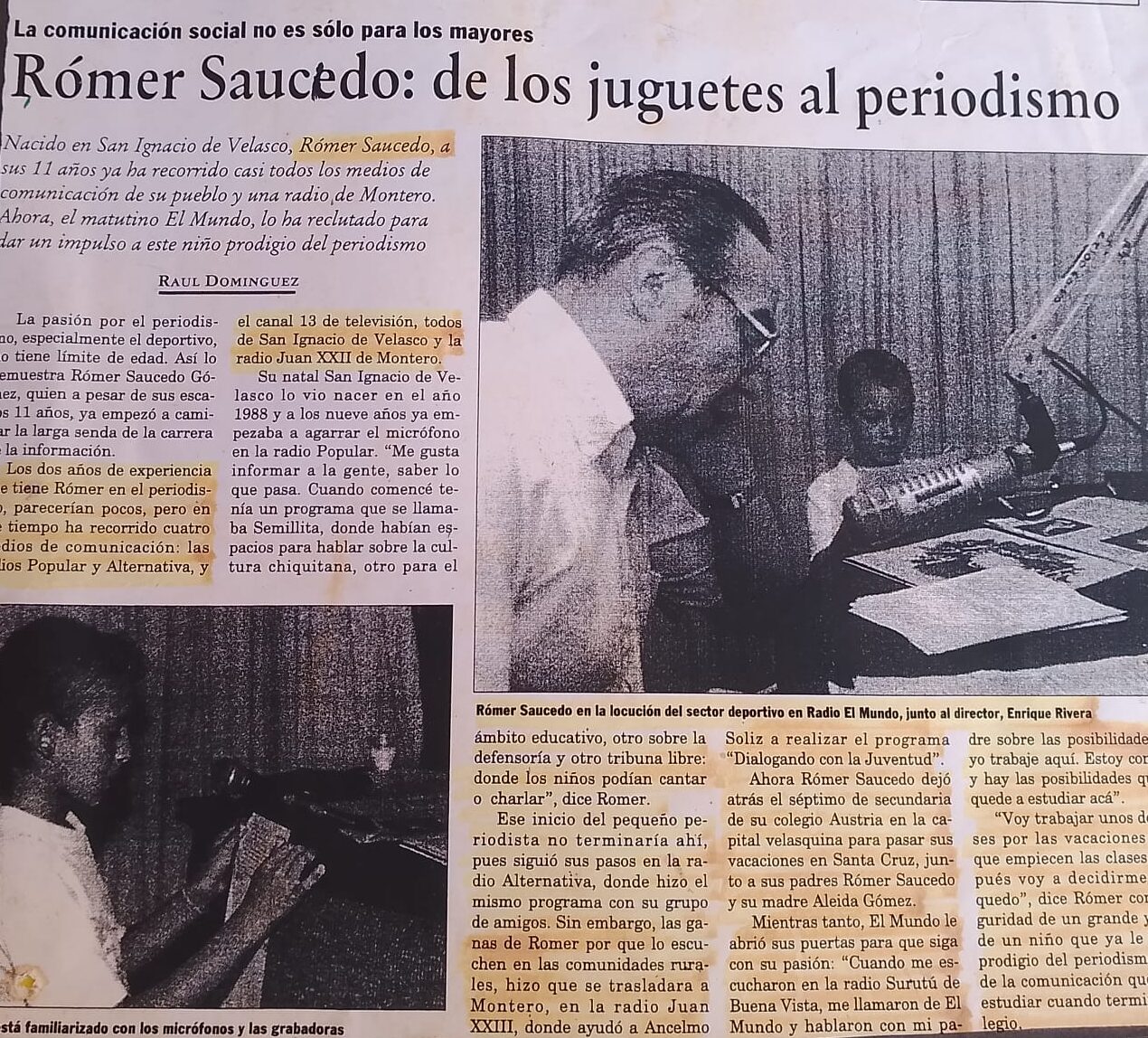

Nach den ersten Wochen im Gefängnis, erinnerte ihn ein Zellengenosse an seine Kindheit: “Erinnerst du dich noch an Semillitas?”. Und ob sich Romer an die Zeit Ende der 1990er Jahre erinnerte: “So als ob es gestern gewesen wäre. Im Alter von neun Jahren habe ich immer Freitag nachmittags das Programm Semillitas im Radio Popular moderiert. Später wurde es auch im Kanal 11 des Universitätsfernsehens übertragen. Das war Samstags morgens. Es gab eine Chilenin, Sandra Ortega. Die kümmerte sich zusammen mit anderen Freiwilligen darum, Kindern und Jugendlichen eine Stimme zu geben. Das hat mein künftiges Leben bestimmt. Mit zehn Jahren wurde ich in die Mediengewerkschaft aufgenommen. Später war ich Korrespondent. Selbst nach Santa Cruz bin ich gereist, um vom dortigen Fussballklassiker zu berichten. Ich war Fan von Blooming. Und wir haben damals immer gegen Oriente Petrolero gewonnen (allgemeines Gelächter). Diese Erfahrungen haben mir geholfen, die Pflichten und Rechte von Kindern zu verstehen, unsere Kultur zu schätzen – vor allem die Musik mit den traditionellen Trommeln. Wir lernten Selbstachtung, Rhetorik, Führungsfähigkeiten, waren kulturell aktiv und trieben Sport.

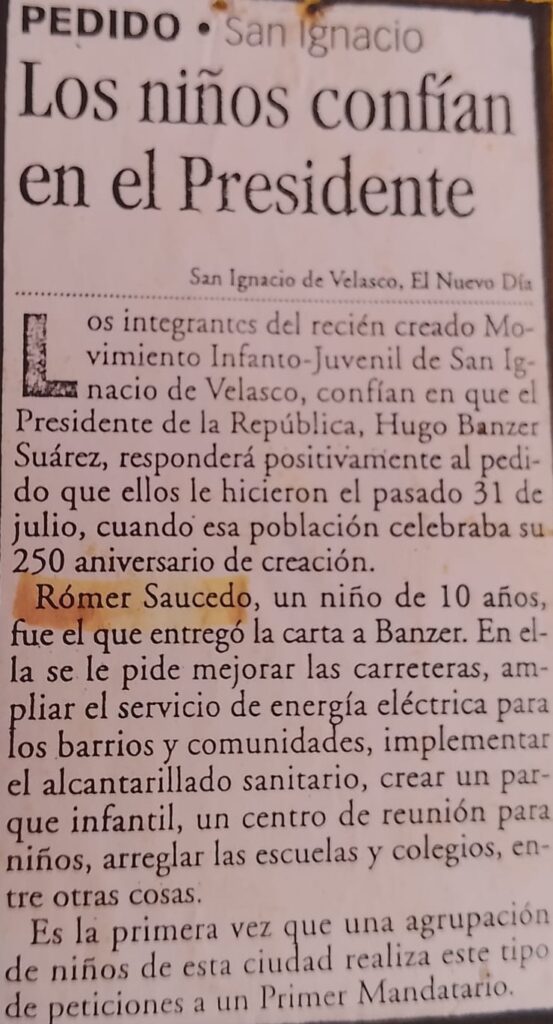

Eines Tages kam der damalige Präsident Hugo Banzer Suárez nach San Ignacio. Ich sollte mich folkloristisch einkleiden und dem Präsidenten die dringendsten Forderungen der Region überbringen: Den Bau asphaltierter Straßen nach Santa Cruz und in die anderen ehemaligen Jesuitenmissionen, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Der Bau eines internationalen Flughafens, eines Busbahnhofes sowie eines Kraftwerks. Der Guapomó-See sollte zu einer Touristenattraktion werden und Schulgebäude im Baustil der Jesuitenmissionssiedlungen errichtet werden. Als ich den Präsidenten vor mir sah, war ich beeindruckt, aber auch überrascht. Er war wirklich sehr klein (Lachen). Als er meine billige Armbanduhr sah, schenkte er mir eine Markenuhr. Irgendwann befragte mich ein Journalist der Tageszeitung El Deber als ich aus dem Stadion Tahuichi Aguilera in Santa Cruz berichtete. Später verdiente ich selbst Geld als Sportreporter bei der Tageszeitung und dem Radio El Mundo”. Die Zellengenossen waren beeindruckt und umarmten Romer, der unter Tränen dann noch ein chapies churapas hervorbrachte (Danke meine Freunde auf Bésiro, der Sprache der Chiquitano).

In den Mühlen der Justiz

Doch die Machtclique von San Ignacio bedrängte den jungen Gefangenen weiter. Mit neuen Eingaben, mit der Verschleppung des Prozesses und zig Fahrten zu unterschiedlichen Anhörungen vor Gerichten in Concepción, San Julián, Montero, Santa Cruz, Cotoca, San Ignacio und im Gefängnis von Palmasola sollte Romer dazu gebracht werden, sich schuldig zu bekennen. Teil der Strategie war es, die Anwalts- und Verfahrenskosten hochzutreiben, die die Angehörigen und Freunde von Romer dann aufzubringen versuchten.

Romer dachte zeitweise an Selbstmord. Es waren Freundinnen und Freunde, Eltern und Verwandtschaft, die ihm Hoffnung machten und ihn viele Tage und Nächte begleiteten. Immerhin diente diese Etappe zur Charakterstärkung und Erhöhung der Widerstandskraft.

Mit der Zeit gab es mehr und mehr Solidaritätsbekundungen – insbesondere aus Santa Cruz – für diesen Provinzstadtrat, der in den Wirren der Justiz gefangen war. Jede Reise in Handschellen freute seine Gegner. Aber er führte auch dazu, dass Menschen ihn respektvoll grüßten. Einmal präsentierte ihn ein Fernsehsender als den schießwütigen Stadtrat aus San Ignacio de Velasco. Doch sein schlanker Körper, das freundliche Gesicht und das auch im Unglück höfliche Auftreten widersprachen dem Bild eines furchterregenden Revolverhelden.

Dankbarkeit für Jugendprojekte

Die Jugendlichen in der Provinzhauptstadt blieben nicht teilnahmslos angesichts der Tragödie dieses Stadtrats, der die Einrichtung einer lokalen Fakultät der staatlichen Universität erreicht hatte. Die vielversprechendste Aktion war jedoch die Eröffnung eines städtischen Jugendbüros, in dem in kurzer Zeit mehr als 20 Projekte entwickelt wurden: Für den Umweltschutz, zur Vorbeugung von Gewalt und Frühschwangerschaften, zur Förderung der Gesundheit in Schulen, zur Neugestaltung des Strandes des Guapomó-Sees, zur Förderung von kulturellen und sportlichen Initiativen sowie Einkommen schaffende Maßnahmen für Jugendliche.

Unterstützt wurden die Projekte damals von Solidar Suisse mit ihrem Programm zur Förderung der Kommunalentwicklung. Es war eine ganz neue Erfahrung für die Jugendlichen, die Romer deshalb dankbar waren. In ihrem TV-Programm schickten sie Romer jeden Samstag verklausulierte Grüße “an die Gäste des Hotels Kalifornien”, was die 20 Zellengenossen regelmässig zum Lachen brachte. Es waren solche Gesten, die die Hoffnung auf Freiheit am Leben hielten. In jedem dieser Programme wurde auch das Lied Farbe der Hoffnung von Diego Tórrez gespielt.

Blauer Himmel und das Grün von Mangobäumen

Unter den Gefangenen gab es Regeln. Niemand aus der Schicksalsgemeinschaft wurde verpflichtet, über seine Probleme zu reden. Wer erzählen wollte, dem wurde aufmerksam zugehört. Man gab sich Ratschläge. Manche Geschichten waren eigentlich bedeutungslos und man war sich einig, dass sie wegen Dummheiten in Haft waren. Romer gewann mit der Zeit bei den Zellengenossen an Achtung und stieg in der Hierarchie an die zweite Stelle auf. Man einigte sich, von den Neuankömmlingen keine Abgaben mehr zu erpressen. Das ermöglichte einen toleranteren Umgang untereinander. Romers Rolle und Wunsch, gut zu anderen zu sein, war gleichzeitig Therapie. Einmal die Woche durften sie raus, um Fussball zu spielen. Am meisten beeindruckte sie, das Grün der Mango-Bäume und den immensen blauen freien Himmel sehen zu können. Dabei kamen auch Fluchtgedanken auf, weil es auf dem Platz nicht so schwer schien. Aber die Möglichkeit, dass eine Flucht die Situation der anderen erschweren könnte, stärkte den Willen, den Prozess zu Ende zu bringen. Zum Zeitvertreib las Romer Hundert Jahre Einsamkeit von Gabriel García Márquez und das Neue Testament. Die Lektüre gab ihm Gründe zum Weiterleben und nicht die Hoffnung zu verlieren.

Handschlag mit dem Präsidenten

Als 22jähriger hatte er bereits das Rechtsanwaltsstudium mit exzellenten Noten abgeschlossen. Die Erwachsenen in der kleinen Provinzstadt hatten diesen Jugendlichen mit großen Visionen und konkreten Vorschlägen aber nie akzeptieren wollen. Dabei hatte er sich schon als Achtjähriger in der Kinderbewegung Semillitas (Kleine Samenkörner) als künftiger Protagonist seines Geburtsortes San Ignacio de Velasco profiliert.

Nach der Ankunft des damaligen Präsidenten Hugo Banzer Suarez zum Patronatsfest, wird erzählt, war Romer mit dem Fahrrad zur Kirche gefahren, hatte sich umgeschaut und dem Präsidenten mitten in der Messe die Hand gegeben, um mit der gleichen kindlichen Unschuld wieder zu verschwinden. Als die Eltern davon hörten, waren sie erst einmal erschrocken. Aber bei ihm, als einzigem Jungen neben einem halben Dutzend Schwestern, gab es auch Gründe, solche außergewöhnlichen Aktionen in seiner frühen Kindheit zu ertragen.

Unterstützung einer Journalistin

Für Romer war es 2011 ein harter Schlag, dass Lokaljournalisten, aber auch der Ombudsmann es vermieden, ihn in der Untersuchungshaft zu besuchen. Es sei eine private Angelegenheit, in die sie sich nicht einmischen könnten. Nur die Journalistin Maggy Talavera aus Santa Cruz interviewte Romer hinter Gittern auf der Polizeistation in San Ignacio und berichtete ausführlich. Sie hatte ihn Monate zuvor bei einer Fortbildung für junge Journalist*innen kennengelernt und über ihn berichtet. Der hatte dabei sehr beredt und stolz von seiner “roten” – das heißt wenig fruchtbaren – Erde San Ignacio de Velasco berichtet. Da seine Mutter vom unteren Paraguá nahe dem Naturpark Noel Kempff Mercado stammte, war er den “Paikos” (den einfachen Leuten vom Land auf Besiró) immer sehr verbunden geblieben.

Es war Maggy Talaveras Berichterstattung, die eine andere Sicht der Vorgänge ermöglichte, als die einer lokalen Elite, die ihre eigene Version verbreitete, taub war gegenüber Romers Eingeständnis seiner Fehler und schließlich seinen Rücktritt im Rat erreichten.

Versöhnung und Rücknahme der Anzeige

Bis sechs Monate später das Gerücht von einem drohenden Tod Romers umging. Die Kläger fürchteten weitere Tragädien und baten um einen Gesprächstermin im Gefängnis. Dort kam es zur Versöhnung und zur Rücknahme der Anzeige. Die Verständigung wog schwerer als die gegenteiligen Ratschläge anderer Vertreter der Konfliktparteien.

Nach der Rücknahme der Anzeige spaltete sich die Machtclique mit gegenseitigen Schuldzuweisungen. Zunächst wurde Romer jedoch nach Santa Cruz in das Gefängnis Palmasola gebracht, wo es um die Prozedualien für die endgültige Freiheit ging. Auch um sich durch Beschäftigung sozial zu integrieren, kümmerte sich Romer in seinem Block um die Finanzen. Palmasola ist ein anderes Pflaster. Es gab mehr Platz, mehr Sportfelder, auch mehr hochrangigen Besuch. Romer bekam Unterstützung vom damaligen Rektor der staatlichen Universität, Reimy Ferreira, und regelmäßigen Besuch von Studierenden der Rechtsfakultät. An einem 14. Februar 2012 kam die Sekretärin des Rektors zu Besuch. Er hatte sie schon kennengelernt, als es um die Gründung einer Fakultät in San Ignacio ging. Paola war eine Schönheit mit verführerischen Augen, einem breiten Lächeln und starker Persönlichkeit… Seinen spontanen Heiratsantrag nahm sie sofort an. So begann eine neue Etappe von Zukunftsträumen. Am 6. Juli 2012 wurde Romer Saucedo Gómez endgültig freigelassen. Dies ohne die Registrierung einer Vorstrafe, die ihm die Ausübung öffentlicher Ämter versagt hätte.

Rückkehr nach San Ignacio

Am ersten Samstag seiner Freiheit klingelte im Kanal 9 des lokalen TV-Senders von San Ignacio de Velasco das Telefon, gerade als das Programm “Jugendaktion” beginnen sollte. Romer wolllte, dass seine treuen Freundinnen und Freunde dort die Neuigkeit als erste verbreiten. Am Set gab es Freudenrufe.

Nachdem sich die Nachricht wie Staub auf ganz San Ignacio gelegt hatte, gab es Unmut in einer kleinen Gruppe, aber vor allem Unterstützung: Romers Ankunft wurde zu einem Straßenfest unter Familienangehörigen sowie befreundeten und solidarischen Personen. Die jugendlichen Aktivist*innen konnten nachts wieder ruhig schlafen und tagsüber weiter ihre Kämpfe mit der Stadtverwaltung austragen. Zumindest bis das städtische Jugendbüro, das zum Vorbild in der ganzen Region geworden war, dann doch geschlossen wurde.

Heirat und berufliche Karriere

Romer Saucedo, der sich selbst als Chiquitano identifiziert, heiratete Paola Molina am 21. Dezember 2012 in der Pfarrei von Buena Vista, der Heimat seines Vaters. Die Feier wurde von einem der Missionsbarock-Orchester begleitet. Ihr erster Sohn erblickte im folgenden Mai das Licht der Welt. Damals arbeitete Romer in der Rechtsanwaltspraxis von Otto Ritter in Santa Cruz. Später wurde er Rechtsberater der Stadtverwaltung von El Carmen Rivero Tórrez in der Chiquitanía bevor er unter dem Minister Reimy Ferreira ins Verteidigungsministerium nach La Paz und später zurück nach Santa Cruz wechselte.

Zuhause trifft er sich ab und an mit Freunden und Familienangehörigen. Und bevor er dann seine Gitarre in die Hand nimmt, um zu singen, kommen ihm manchmal die dramatischen Ereignisse von jenem 13. April 2011 in den Sinn, als eine Eule ein Jahr und zwei Monate Gefangenschaft ankündigte.

Erst einmal bis Hundert zählen

Heute ist Romer Saucedo Gomez davon überzeugt, dass das Gefängnis zwar den Körper schwächt, aber die Seele nicht zerstören kann. Vorausgesetzt es gibt eine gute Unterstützung und die Bereitschaft, dass die Gefangenschaft die Grenze der Hoffnungslosigkeit nicht übersteigen darf. Bei ihm selbst seien die ersten Monate von Schuldgefühlen geprägt gewesen. Doch mit den zu langsam mahlenden Mühlen der Justiz habe dann der Zorn und Wunsch nach Rache überwogen. Als dann nach acht Monaten Licht am Ende des Tunnels zu erkennen war, sei die Hoffnung und das Gottvertrauen zurückgekommen. Den Jugendlichen heute rät er, in Konfliktsituationen erst einmal bis Hundert zu zählen, um Fehler zu vermeiden.

Übersetzung und Bearbeitung: Peter Strack