In kaum einem anderen Sport sind die Folgen des Kolonialismus so extrem. Gerade marginalisierte Gruppen leiden darunter. In Europa tut man bemüht, doch niemand will den Stein so recht ins Rollen bringen. Ein Interview mit dem Autor und Sportjournalisten Ronny Blaschke.

linkslaut: In der Vergangenheit haben Sie sich schon viel zum Kontext Rechtsextremismus im Fußball gearbeitet, 2020 ein Buch über Propagandamechanismen im Sport veröffentlicht. Was war die Intention, den Fokus jetzt auf Postkolonialismus zu setzen?

Ronny Blaschke: Ich beschäftige mich mit dem Thema Rassismus und mit menschenfeindlichen Einstellungen im Fußball schon sehr lange. Dabei war ich immer ein bisschen irritiert und genervt, dass sich die Debatten immer wiederholen und wir über die Empörung und diesen Blick auf die Einzelfälle offenbar nicht hinausgehen. Ich wollte das Thema mal wieder aufgreifen und 2020 war dann das Jahr, wo man eigentlich auch gar nicht dran vorbeikam. George Floyd wurde in den USA ermordet, Black Lives Matter ist international erstarkt und immer mehr wurde auch über den Kolonialismus und die postkolonialen Konsequenzen gesprochen – auch in Deutschland.

Im Fußball geschah das, wie immer, ein bisschen langsamer. Ich fand diese ganze Debatte beispielsweise in der Kunst und in der Kultur sehr spannend. Wie es so oft dann ist, versuche ich diese gesellschaftlichen Diskussionen auf den Fußball zu übertragen und habe erstmal am Anfang viel gelesen, viele Studien gewälzt und dann kam Monat für Monat das Buch dabei raus.

In mehreren Kapiteln erwähnen Sie, dass viele Menschen immernoch an vermeintliche biologische Unterschiede zwischen weißen Spieler:innen und BIPOCs glauben. Dieses Narrativ ist wissenschaftlich schon lange widerlegt. Wieso hält es sich dennoch so vehement in vielen Köpfen?

Wir hatten mehrere Jahrhunderte Kolonialismus. Das hat sich über Generationen festgeschrieben in unserem Denken, in unseren Institutionen – eigentlich in allem. 400 Jahre sind eine lange Zeit. Das ganze Thema ist vor allem in den Ländern der ehemaligen Kolonialmächte, wie Großbritannien, Frankreich, aber auch in Deutschland, nicht sonderlich intensiv aufgearbeitet. Da ist es ja auch irgendwie unbequem, so ein Thema aufzuarbeiten und seine eigenen Privilegien aufzugeben.

Das kostet viel Zeit. Das merke ich auch bei den Veranstaltungen und Vorträgen. Es ist viel Arbeit, das zu brechen und aufzuschlüsseln. Aber wenn man in die Diskussion kommt, dann wird auch immer relativ schnell klar, dass man darüber definitiv aufklären kann.

«Das koloniale Denken ist in allen

unserer Strukturen nach wie vor

fest verankert.»

Das wird auch noch lange, lange dauern, das aufzubrechen. Der Rassismus muss verlernt werden. Deswegen glaube ich, man müsste da auch nachhelfen mit Regeln, Quotierungen oder Stipendien. Da reicht es nicht, dass man eine akademische Diskussion führt. So ein Buch erreicht ja auch nicht die großen Menschenmassen. Es ist also noch ein langer Weg.

Was meinen Sie mit Regeln?

Wir haben hier verschiedene Kampagnen, wie zum Beispiel Rote Karte gegen Rassismus. Da geben sich die Verbände inzwischen ein bisschen Mühe, das hin und wieder mal zu machen. Das wirkt aber eher so, als ob nur das Nötigste gemacht wird, um die kritische Öffentlichkeit ein bisschen zu besänftigen.

Es ist aber heutzutage so, dass wir weniger von Anti-Rassismus sprechen sollten, als über eine rassismuskritische Bildung. Wir müssen akzeptieren, dass alles im Fußball auch ein Produkt von rassistischen Strukturen ist.

Ich war neulich in einem Gremium von Fußballvertretern. Dort reagieren die Menschen oft sehr verteidigend. Die glauben, dass ich ihren Fußball angreife. Oft fallen dann Sätze, wie „Bei uns ist doch aber lange nichts mehr passiert und lange alles gut gewesen, also was wollen sie denn überhaupt?“ Dann habe ich immer gesagt, wir sitzen hier in einem Raum mit 20 ausschließlich weißen Männern und die gehören zu den Führungsleuten im Fußball. Auch das ist ein Produkt von Rassismus.

Wir stehen nicht mit dem Schild vor der Tür und sagen wir möchten keine schwarzen Menschen oder keine Menschen türkischer Herkunft, aber dass wir vielleicht bevorteilt wurden in der Bildung, bei der Arbeitsplatzsuche, dass wir uns leichter unbezahlte Praktika haben leisten können, dass wir Kontakte hatten: All das ist eine Form von strukturellem Rassismus. Das hat dann einige zum Nachdenken angeregt.

Sowas müssen wir uns vor Augen führen. Gerade bei den Profi-Clubs, die ja teilweise mehr als 1000 Mitarbeitende haben. Da kann man wirklich die rassismuskritische Arbeit erst ernst nehmen, wenn sie wirklich viel Geld für ausgeben und auch mehrere Leute dafür einstellen.

Was glauben Sie, woher diese Abwehrhaltung kommt?

Wenn ich es ihnen gut auslegen würde, ist es vielleicht Unwissen. Sie haben sich vielleicht nicht so sehr damit beschäftigt, weil viele andere Themen drängen und gerade im Fußball vieles auf sie einprasselt.

Eine negativere Auslegung wäre, dass sie wie alle anderen ja auch rassistisches Denken in sich tragen. Ich ertappe mich heute auch noch dabei, gewisse Einstellungen oder Klischees zu haben und ärgere mich über den ersten Gedanken, aber versuche dann den zweiten und dritten Gedanken zu reflektieren und in den Kontext zu setzen. Aber für den Kontext braucht man Wissen, braucht man Empathie, braucht man vielleicht auch die Gabe, anderen zuzuhören.

Es gibt nahezu in jeder Stadt, in jeder Region Bildungsangebote, die sowas anbieten. Man kann sich relativ günstig Wissen ins Haus holen. Im Fußball kann man über solche Projekte neue Fans gewinnen, neue Mitglieder:innen, neue Kund:innen. Und damit kann man letztendlich auch Geld verdienen.

Ich weiß, du machst eher linke Themen, aber ich bin im Alter pragmatischer geworden. Ich würde mich da nicht mehr verkrampfen und habe eingesehen, dass der Fußball nicht nur von Idealisten betrieben werden kann. Da bin ich pragmatisch geworden und versuche eher diesen großen Apparat zu nutzen – auch für politische Botschaften. Aber dafür muss man leider mit denjenigen zusammenarbeiten, die vielleicht erst mal nicht so weltoffen und progressiv sind, wie wir.

Die finanzielle Kluft zwischen den sogenannten fünf europäischen Top-Liegen und den ehemals kolonisierten Gebieten ist extrem hoch. Europäische Top-Mannschaften können sich preisaufwändige Talentschmieden leisten und locken teils schon im Jugendbereich mit hohen Prämien. Was glauben Sie, was das für Auswirkungen auf die Fußballkultur in den betroffenen Ländern hat, wenn ein Großteil der Leistungsträger abgegeben werden muss?

Das ist ganz unterschiedlich. Brasilien beispielsweise ist eine ehemalige Kolonie, wo auch die Sklaverei herrschte, wo fünf Millionen Menschen aus Afrika hinverschleppt wurden. Dort sind die Langzeitkonsequenzen der Sklaverei und des Kolonialismus stark spürbar. Viele reflektieren das aber nicht, sondern sind natürlich große Fußballfans und lieben ihr Nationalteam. Selbst manche schwarzen Menschen glauben dort, dass schwarze Brasilianer genetisch für Fußball stark bevorteilt sind. Das ist selbst dort vertreten. Da sieht man mal, wie tief das verwurzelt ist.

Es gibt aber auch andere kritische Leute in Brasilien, die sagen, dass das die Mentalität der Kolonialherren sei. Oft wurde mir in Gesprächen im O-Ton erzählt:

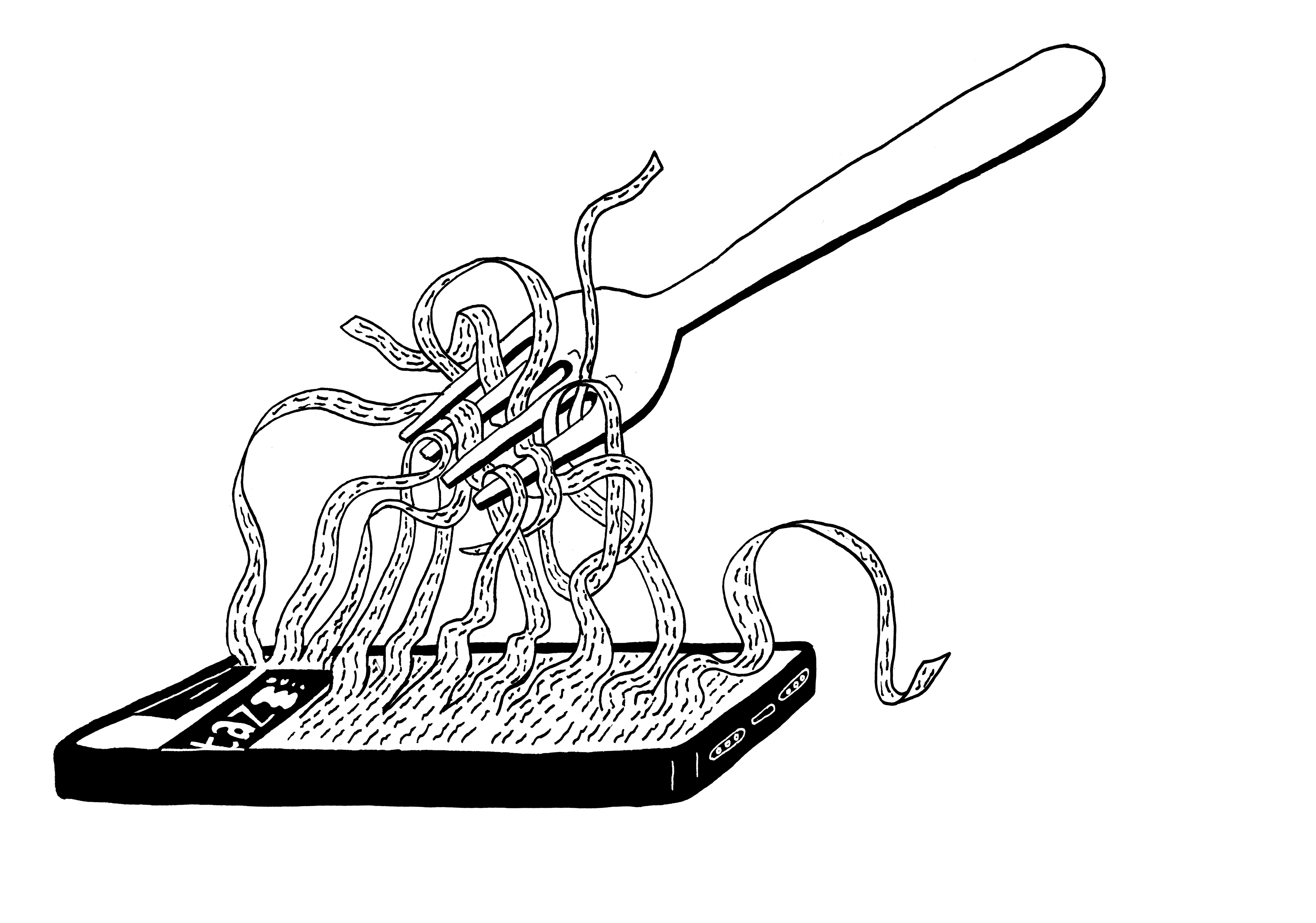

«Früher war es Kakao, waren es wertvolle

Rohstoffe, die wir abgeben mussten.

Jetzt sind es Fußballer, die wir günstig

nach Europa ziehen lassen. Für die

Pay-TV-Abos und die überteuerten Trikots

sind wir aber natürlich gut genug.»

Sie werden dann sozusagen in Europa verarbeitet und wir müssen sie dann wieder einkaufen. Das ist ziemlich krass.

Es gibt auch andere Beispiele, wie die ehemaligen portugiesischen Kolonien Mozambique, Angola oder Cap Verde. In Mozambique ist zum Beispiel Benfica Lissabon beliebter als der FC Bayern oder Barcelona. Da ist das, was das akzeptierte Erbe des Kolonialismus ist, teilweise der Fußball: ohne richtig zu reflektieren, dass das vielleicht gar nicht ohne den Kolonialismus überhaupt dort so beliebt wäre.

Eine andere Supermacht ist heutzutage übrigens China. Die kolonisieren ein bisschen indirekter. Zum Beispiel, indem sie in Afrika viele Stadien bauen, in der Hoffnung dafür Rohstoffe oder Kredite günstiger zu erhalten.

Wie könnte man diese postkolonialen Verhältnisse überwinden? Gibt es da vielversprechende Ansätze?

Bei allen Reisen, auf denen ich war, fand ich sehr interessant, dass es überall Leute gibt, die den Fußball irgendwie klug erforschen und dafür nicht die große Öffentlichkeit haben, die wir teilweise in Deutschland schon haben. Fußball ist ja bei uns in die Kultur eingesickert und in politische Bildung. Das ist in anderen Ländern ja noch nicht so. Auch das ist sehr unterschiedlich.

In Brasilien habe ich ein Podcast-Team kennengelernt. Fünf afro-brasilianische Journalist:innen, die in ihrem Podcast koloniale und fußballbezogene Themen verarbeiten. Das fand ich sehr interessant. In England gibt es ein Netzwerk von schwarzen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, die sich regelmäßig austauschen. So wird auch dieser Begriff „Black“, der früher eher als negative Fremdbezeichnung galt, jetzt positiv umgedeutet.