Jürgen O. Olbrich zählt zu den prägenden Vertretern der konkreten und visuellen Poesie sowie der internationalen Copy- und Mail-Art-Szene. Seit er 1973 mit dem Kopierer als künstlerischem Werkzeug zu arbeiten begann, entwickelt er eine unverwechselbare Bildsprache, die durch seine experimentelle und technisch versierte Nutzung des druck-grafischen Mediums geprägt ist. Das Kopiergerät dient ihm dabei nicht nur als Produktionsmittel, sondern wird immer wieder selbst zum Akteur in Performances, Installationen und langfristigen Projekten.

Jürgen O. Olbrich arbeitet mit Fundstücken, Zufallsverfahren und prägnanten Wort-Bild-Konstellationen, die zwischen Konzeptkunst, visueller Dichtung und Alltagskultur vermitteln. Seine künstlerischen Wurzeln reichen in die Traditionen von Dada, Fluxus und dem Happening zurück – Bewegungen, die seine Arbeit bis heute prägen.

Bild: Klaus Urbons / M.F.F. Museum für Fotokopie

Auszüge aus einem Interview von Tilman Baumgärtel mit Jürgen O. Olbrich (2025)

In dem Interview geht es um Jürgen O. Olbrichs gesamtes künstlerisches Werk. Ich danke dem Autor Tilman Baumgärtel für die Erlaubnis, hieraus einige Sätze zur Copy Art zu zitieren.

Über Copy Art

J. O.: … Gleichzeitig hatte ich in dieser Zeit meinen ersten Kontakt mit dem Kopierer. Ich habe damals im Büro von einem Unternehmen in Bielefeld als Hilfsarbeiter gearbeitet. Ich musste die Post wegbringen und solche Sachen. Da fing es bei mir also auch schon mit der Post an. Der Job war ziemlich langweilig. Aber ich konnte dort einen Kopierer bedienen. Weil ich so schlecht bezahlt wurde, habe ich gedacht: „Dann schädige ich die Firma auf eine andere Weise“, und habe dort meine eigenen Kopien gemacht. Zu dem Zeitpunkt war das eine illegale Aktion. Eine Kopie hat damals 1,20 DM oder 1,50 DM gekostet. Und ich habe damals 3,50 DM in der Stunde verdient. Da kann man die Dimension sehen. Die Technik war damals auch noch relativ aufwendig. Da kam alle drei Wochen ein Techniker und hat irgendwelche Tanks ausgewechselt und ein neues Papier eingelegt. Das konnte man alles gar nicht selber machen.

Ich hatte eigentlich gar nichts, und wusste auch gar nicht, was ich machen sollte. Ich konnte auch kein großes Material zum Kopieren ins Büro bringen. Aber weil ich so ein bisschen Schnupfen hatte, hatte ich zufällig ein Tempotaschentuch in der Tasche. Ich habe das Tempotaschentuch so zerknüllt wie es war, draufgelegt mit meinem angetrockneten Schnodder darin, und eine Kopie gemacht. Und was dabei herauskam, hat mich selbst total erstaunt: Das fertige Bild sah aus wie eine Marmorskulptur!

Ich habe das dann „Running Nose Sculptures“ genannt …

T. B.: Diese alten Kopierer aus den frühen 70er Jahren waren, glaub ich, schwerer zu bedienen als die heutigen …

J. O.: Ja. Die Kopierer von heute sind ja im Grunde Digitaldrucker. Damals hatte man noch so zwei Teile, die man auseinanderziehen musste, mit einer negativen und einer positiven Seite. Jedes Mal, wenn ich etwas kopiert habe, sah das anders aus. Auf der Vorlage lag ein Gummideckel, der quasi einen Hintergrund geliefert hat. Da war ja nichts Digitales, das war alles manuell, da war Chemie drin. Die Tiefenschärfe war relativ schwach, dadurch war ja fast alles grau. Es gab keine Abstufungen; das war relativ primitiv. Aber dadurch war es eben auch so gut. Es sah aus, als wenn ich Steine auf den Kopierer gelegt hätte. Das hat mich völlig fasziniert: dass dieses Medium, das da war, um Informationen zu vervielfältigen, auf einmal was völlig anderes geschaffen hat. Dieser

Sprung ist ganz entscheidend für die Kunst: dass man aus einer Sache etwas heraus holt, was eigentlich nicht der Zweck dieser Sache ist.

T. B.: In den 70er Jahren hast Du zu den Pionieren der „Copy Art“ gehört, einer Kunstrichtung, die mit dem Kopierer arbeitet. Was war der Reiz an dieser Praxis? Haben diese Geräte technische Eigenheiten, die man als Künstler ausnutzen konnte?

J. O.: Die gibt es natürlich. Die Kopierer wurden später in ihren Funktionen immer weiter eingeschränkt – je mehr Funktionen, desto mehr Fehler von „Laien“, die die Geräte in den Copyshops benutzt haben. Die Firmen haben die Möglichkeiten der Kopierer auf ganz wenige Sachen reduziert, weil sie gemerkt haben, dass normale Benutzer die meisten gar nicht genutzt haben. Aber als ich angefangen habe, mit Kopierern zu arbeiten, gab es zum Beispiel eine Funktion, die hieß „Negative Copy“. Was man kopiert hat, kam Farb-Spiegelverkehrt raus. Das war super, denn damit hast man eine komplette Veränderung deiner Bildwelt geschaffen. Dann gab es gewisse Vergrößerungs- Jürgen O. Olbrich – Aus der Copyart-Serie „Looking at you and thinking ,cheese’!“ von 1984 geschichten, die das kopierte Objekt immer weiter verzerrt haben. Das haben sie auch rausgenommen, weil die Leute sind einfach nicht klargekommen. Man konnte auch zoomen. Wenn man schnell genug war, konnte man relativ schnell diese Sache einschalten und wieder ausschalten. Das gab auch eine völlig andere Bildwelt.

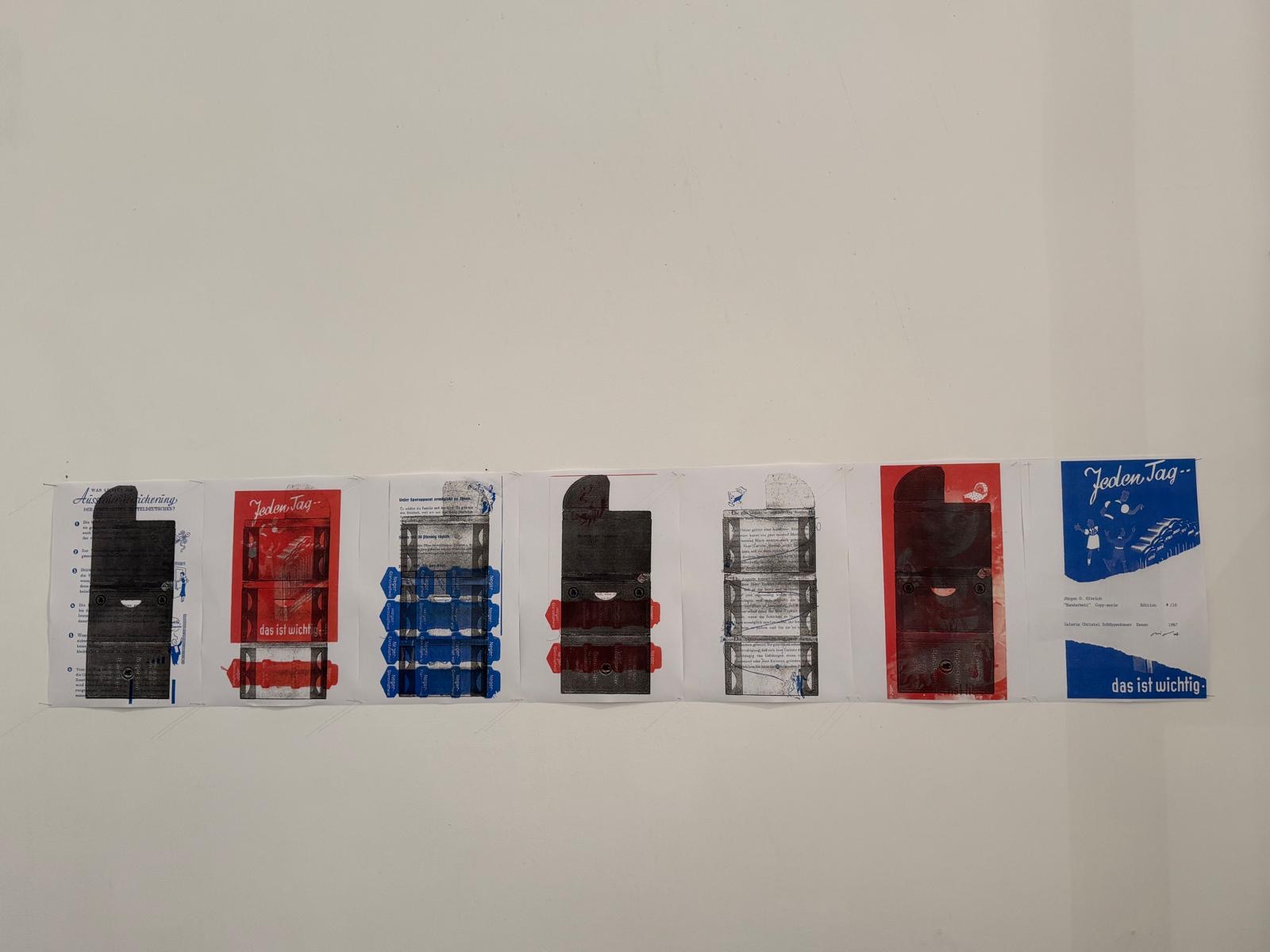

Bei der ersten Generationen der Farbkopierer hatte man drei Durchgänge. Die Geräte haben die Vorlage gescannt und dann in jeder der drei Farben einen Druck gemacht. In dieser Zeit konnte man zum Beispiel die Vorlage bewegen. Oder man konnte die Vorlage austauschen. Man konnte seine Hand in den Kopierer schieben oder Objekte dazulegen und so weiter. Das ist inzwischen alles nicht mehr möglich. Es gibt einen Scan-Vorgang, und die Sache ist beendet. Die Eingriffsmöglichkeit beim Prozess des Kopierens ist minimal. Das geht jetzt nur noch, wenn man vorher etwas manipuliert, zum Beispiel die Blätter, die man bedrucken will. Oder indem man den gesamten Kopierer manipuliert, indem man zum Beispiel sagt, ich möchte gerne, dass der auf Endlos läuft und dann was macht. Oder indem man zum Beispiel die Farbkartuschen tauscht. Wenn man zum Beispiel die Kartusche mit der Magenta-Farbe an die Stelle von Schwarz einsetzt, dann reagieren die natürlich völlig anders.

T. B.: Das sind ja dann schon richtige Drucktechniken. Das erinnert mich daran, wie Andy Warhol bei seinen Siebdrucken mit den Farben gespielt hat und auch oft Komplementärfarben verwendet hat.

J. O.: Man muss im Grunde genommen das Material manipulieren und nicht den Druckprozess. Das ist heute die einzige Möglichkeit. Oder man muss sich ganz andere Konzepte ausdenken. Ich habe zum Beispiel bei einem Kopierer mal die Glasplatte raus genommen und an die Stelle ein Aquarium eingebaut. In dem habe ich dann Fischchen schwimmen lassen. Und weil man das oben nicht wahrgenommen hat, habe ich mit einem Haushaltsquirl Luftblasen gemacht und die Fische verwirbelt – nicht schlimm, ich bin kein Tierquäler. Aber die sind dann tiefer geschwommen, und

der Kopierer hat diese Bewegung aufgenommen.

T. B.: Ich finde den Kopierer bei uns im Büro ehrlich gesagt immer noch ziemlich schwierig zu bedienen. Ich habe immer den Eindruck, dass sich da Ingenieure überlegt haben, was für Funktionen so ein Gerät sonst noch so alles haben kann, und das dann umsetzen. Aber du sagst, das war früher noch schlimmer. Waren es diese abseitigen Funktionen, die dich künstlerisch interessiert haben?

J. O. : Es war im Grunde genommen beides. Natürlich haben die Ingenieure sich etwas ausgedacht, weil sie dachten, was ist mit so einem Gerät sonst noch alles möglich. Die kamen wahrscheinlich in der Regel von der Fotografie und haben sich überlegt: Was kann man mit der minimalsten Tiefenschärfe bei so einem Gerät noch anbieten. Was sehr schnelle Resultate zeigt. Und das ist ja das Tolle am Kopierer. Du drückst drauf und innerhalb von zwei Sekunden hast du ein Resultat. Du kannst sagen, gefällt mir, gefällt mir nicht, ist gut, ist schlecht.

Beim Farbkopierer ist es relativ schwierig, die Blätter, die schon kopiert sind, nochmal durchzuschieben, also nochmal überzukopieren. Das war bei den Schwarz-Weiß-Kopierern natürlich interessant. Die hatten teilweise auch drei Farben drin, dass du einmal nur in Rot kopiert und das nächste Mal in Blau drüber kopiert mit einem anderen Motiv oder das Gleiche ein bisschen versetzt und dann nochmal Schwarz drüber. Das war natürlich viel mehr möglich. Heute beim Farbkopierer ist ja alles im Grunde genommen ein Digitaldruck.

T. B.: Das ist interessant, denn ich würde den Kopierer immer als ein Reproduktionswerkzeug betrachten, und bei der künstlerischen Arbeit mit dem Kopierer geht es ja auch oft darum, diese einfache Massenproduktion von Bildern und Material zu thematisieren. Andere Künstler haben den den Kopierer eher als ein neues Druckmedium mit spezifischen Eigenschaften und visuellen Qualitäten genutzt. Was hat Dich am Kopierer als Medium angezogen?

J. O.: Das hat mit meiner Entwicklung als Künstler zu tun. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich kein Maler und kein Bildhauer bin und dass ich versuchen musste, auch finanziell klarzukommen, wie jeder andere Künstler auch. Und ich habe mir überlegt, welches Medium interessant sein könnte, um diese Funktion zu erfüllen.

Und was natürlich auch toll war, war der Zeitaspekt. Du drückst auf einen Knopf, und innerhalb von Sekunden hast du das Resultat und kannst es auch sofort als Künstler bewerten. Mich hat nicht dieser Aspekt der Vervielfältigung von Informationen interessiert. Als Künstler muss man ja einen Schritt weiter gehen. Was mich interessiert hat, war es, neue Informationen zu produzieren oder auch nur einzusammeln, die dieses Gerät durch gewisse Handgriffe, künstlerische Manipulationen, projektmäßiges Herangehen eben möglich machten.

Und ich habe sehr schnell, schon in den 70er Jahren, festgestellt, dass das ein sehr preiswertes Medium war. Deswegen gab es in der Punk-Bewegung ja diese ganzen fotokopierten Fanzines, aber die haben eigentlich nur reproduziert. Und ich wollte immer einen Schritt weiter gehen. Ich wollte eigentlich immer ein Bildfeld schaffen, das nur dieser Kopierer schaffen kann. Ob mir das immer gelungen ist, ist eine andere Frage. Aber zumindest habe ich ganz erstaunliche Effekte aus dem Gerät heraus geholt. Und das waren keine Zufallsergebnisse, ich bin immer sehr methodisch vorgegangen. Ich bin „prepared“, wie man so schön sagt. Ich bin wie so ein kleiner Pfadfinder, der weiß: Diese Aufgabe möchte ich lösen, und diese gute Tat möchte ich mit dem Kopierer vollbringen.

T. B.: Das klingt jetzt etwas sehr pragmatisch und bescheiden: Kopieren geht halt so schön schnell.

J. O.: Natürlich hat mich das künstlerisch auch deswegen interessiert, weil ich schon damals gemerkt habe, dass die Art und Weise, wie ich arbeite, nicht unbedingt kompatibel für die Presse oder den Kunstmarkt und den Museumsbereich ist. Und die Information über das, was ich mache, verbreiten zu können, habe ich ein Medium gesucht, mit dem ich weit streuen könnte. Das heißt, ich habe immer versucht, Originale zu produzieren, aber von den Originalen konnte ich dann relativ preiswert wieder Kopien machen, im Grunde genommen Auflagen, die ich an bestimmte Leute geschickt habe. So wie ich dir ja auch Sachen zuschicke.

Das war schon damals meine Haltung: Ich schicke das raus. Und wenn nur einer auf so eine Aussendung, habe ich schon wieder einen Superkontakt hergestellt. Es nützt ja nichts, wenn ich in meinem Raum sitze oder in einen Copyshop gehe und dort die tollsten Arbeiten mache, und kein Mensch weiß was davon. Das Kopieren war für mich immer auch eine Form der Informationsvervielfältigung. Es gab Originale, und es gab Vervielfältigungen im Sinne von Assemblings, einfach von Informationen wie bei meiner Zeitschrift „Collective Copy“, die ich seit 1977 mache. Das ist inzwischen wohl die älteste von einem Künstlern gemachte Zeitschrift der Welt.

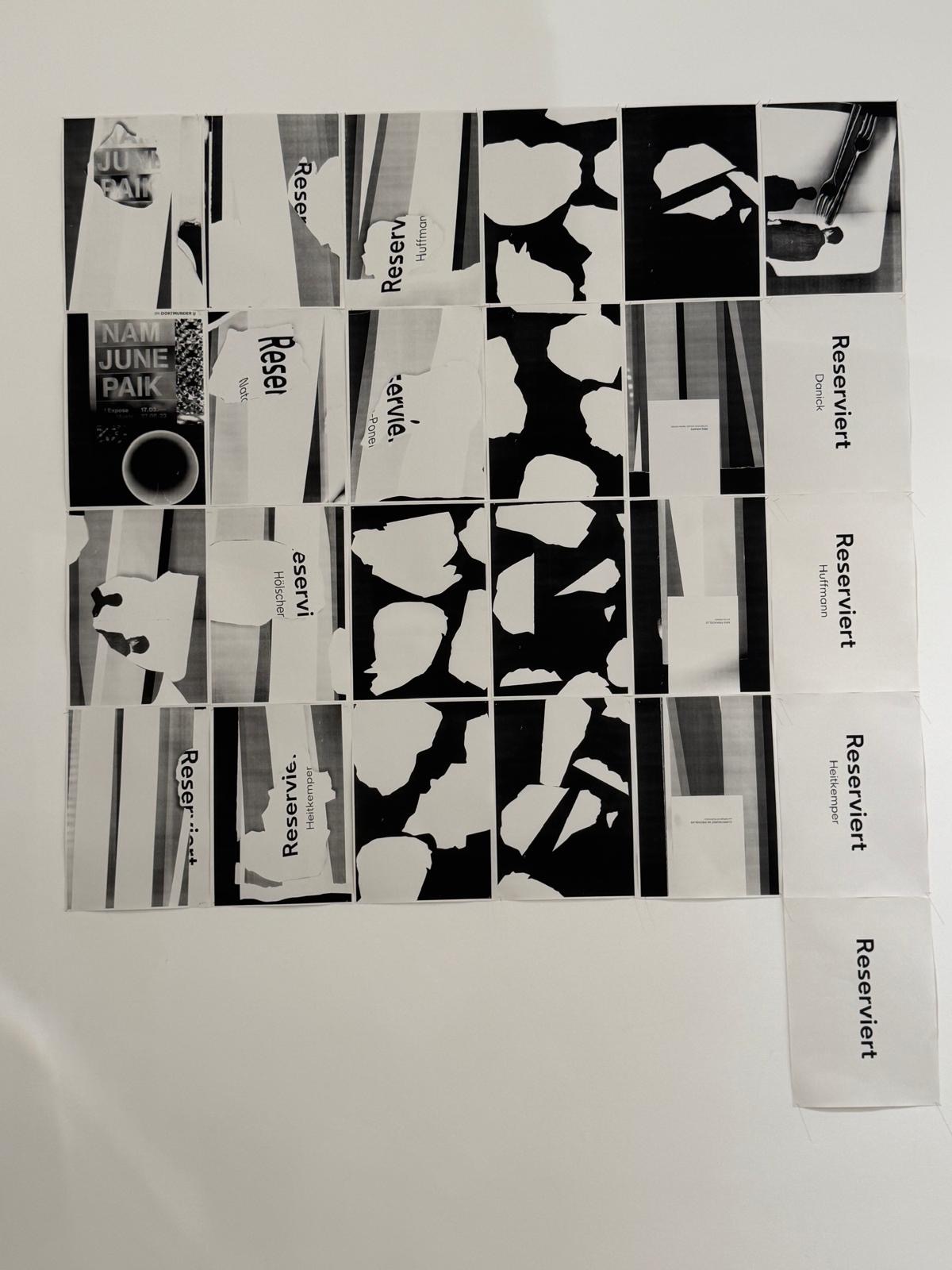

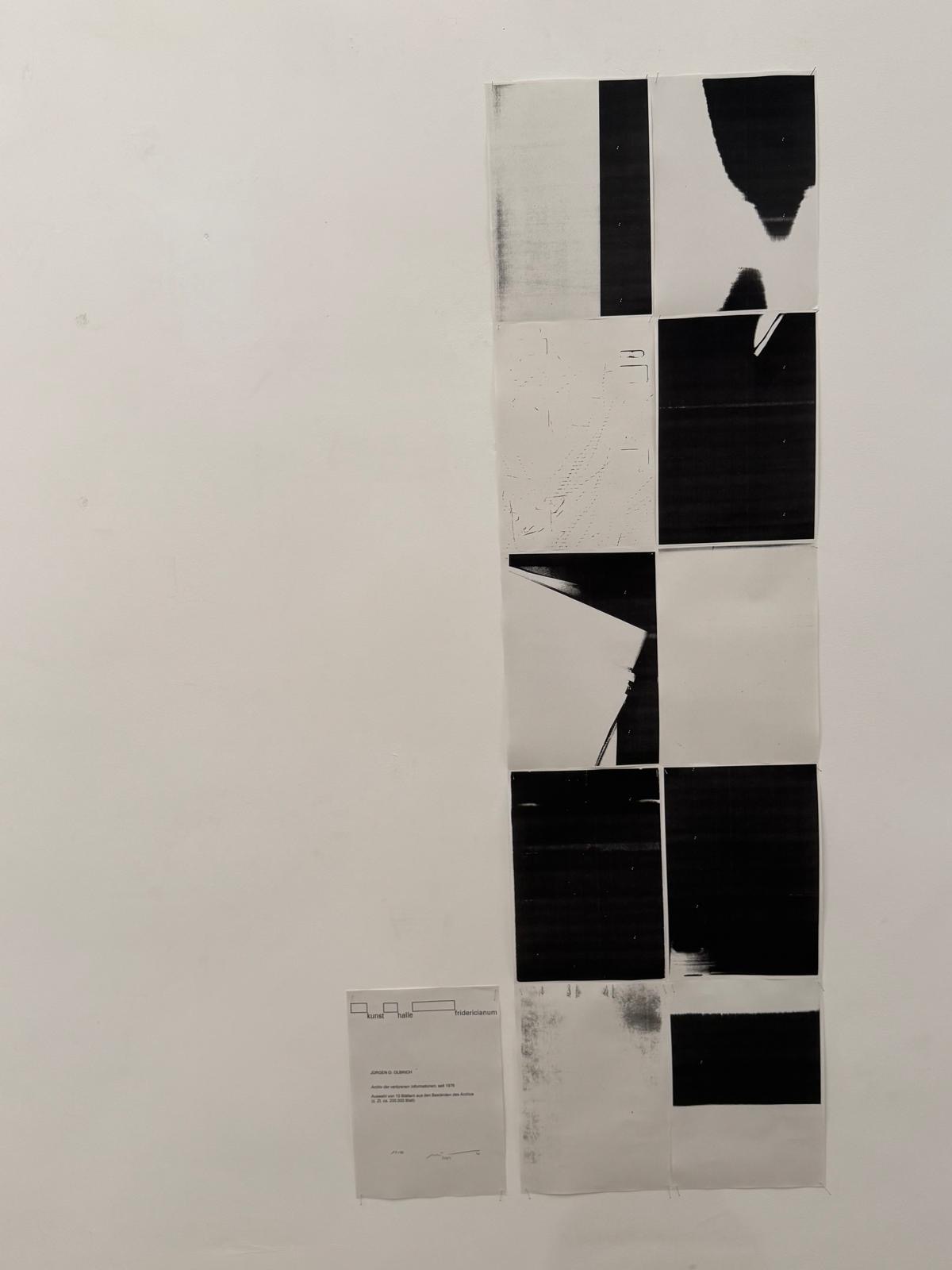

Bild: Peter Wenzel (Witten)

Bild: Peter Wenzel (Witten)

Bild: Peter Wenzel (Witten)

Bild: Peter Wenzel (Witten)

Bild: Peter Wenzel (Witten)

Bild: Peter Wenzel (Witten)

Bild: Peter Wenzel (Witten)

Bild: Peter Wenzel (Witten)

Bild: Peter Wenzel (Witten)

Bild: Peter Wenzel (Witten)

Bild: Klaus Urbons / M.F.F. Museum für Fotokopie

13. November – 13. Dezember Museum für Fotokopie

immer donnerstags, 16 – 19 Uhr

weitere Termine nach Vereinbarung

Friedrich-Ebert-Straße 48,

45468 Mülheim an der Ruhr

https://museum-fotokopie.de/