Identitäten

Ich duze mein*e Patient*innen generell nicht. Ist eine Person über 16 Jahre frage ich nach, was bevorzugt wird. Über 18 Jahre? Ich sieze mein*e Patient*innen. Egal wie lange ich einen Menschen kenne, wie oft er oder sie bei mir auf Station landet oder in der Notaufnahme. Ich brauche diese klare Linie zwischen persönlich und professionell, eine klare Abgrenzung. Wie meine Uniform trage ich diese Angewohnheit mit mir – als teil meiner Rolle als Pflegekraft.

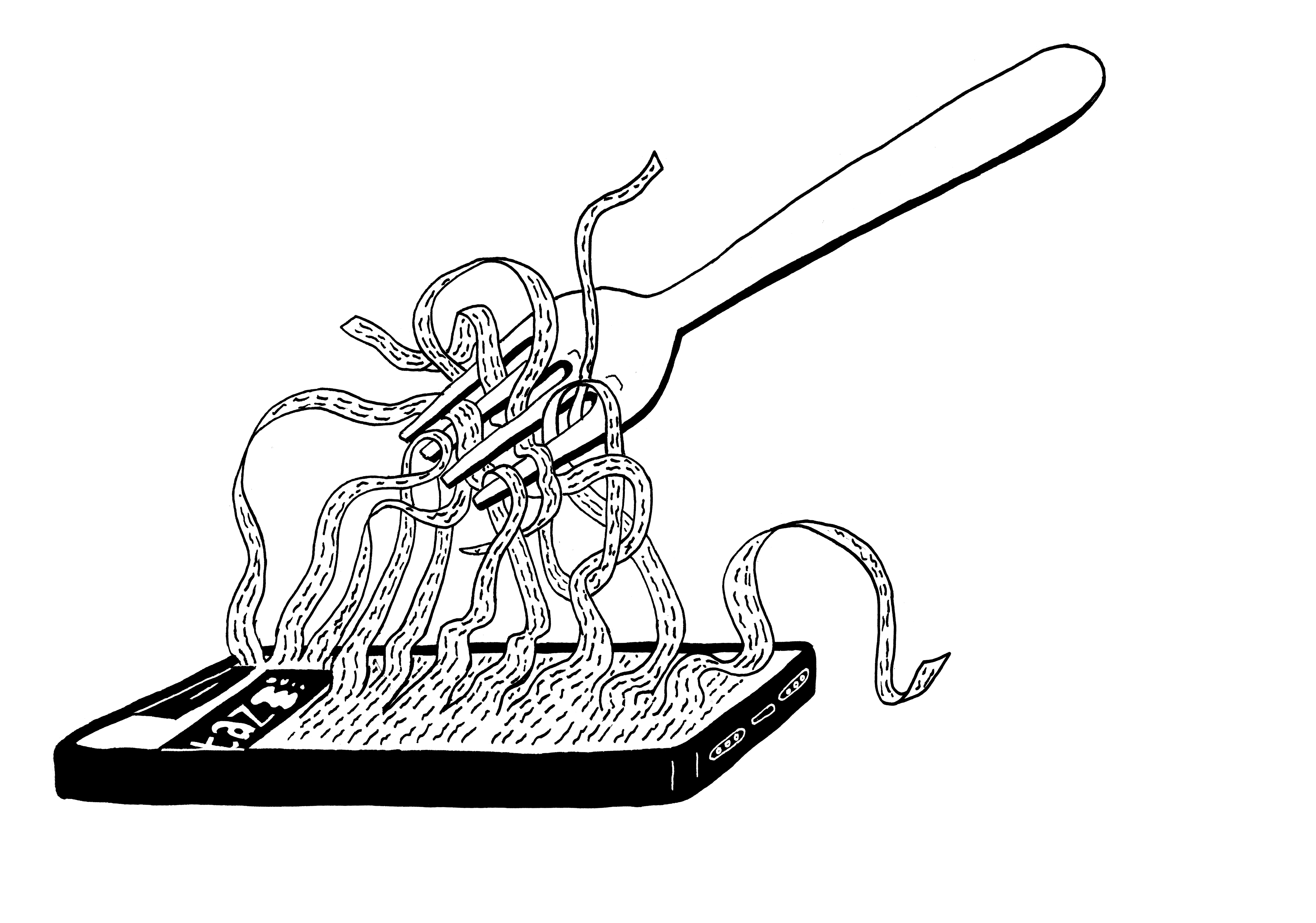

In meinem Leben habe ich viele Rollen zu erfüllen – die große Schwester, die älteste Tochter, die Studentin, die beste Freundin, die Gesundheits- & Krankenpflegerin. Jede dieser Rollen benötigt eine andere soziale Interaktion mit meinem Umfeld und ich als Krankenpflegekraft brauche diese Grenze. Sie ermöglicht es mir, nach der Schicht meinen Kasak auszuziehen, „Schwester Marie“ in den Schrank zu hängen und im Krankenhaus zu lassen.

Die Eltern und Erziehungsberechtigten von kranken Kindern haben diesen Luxus nicht. Ihre „Rollen“ erweitern sich, Grenzen verschwimmen. Eine Sache, die mich besonders gestört hat während meiner Zeit in der Kinderklinik, war die furchtbare Angewohnheit des Personals (Pflegekräfte und Ärzte), Eltern nur mit „Mutti“ und „Vati“ anzusprechen. Die Identität dieser Eltern schrumpfte somit auf das Anhängsel eines kranken Kindes zusammen – keine eigenständige Person mit Bedürfnissen. In der Zeit zu Beginn der Pandemie konnten die Eltern zusätzlich die Klinik nicht verlassen, Besuche von anderen Angehörigen waren verboten und – außer in Ausnahmefällen – konnte immer nur ein Elternteil gleichzeitig mit dem Kind im Krankenzimmer sein. Das führte zu unglaublicher Frustration, Angst und auch Verzweiflung. Die Eltern und ich waren uns einig: Die Kinderintensivstation benötigt einen Boxsack oder einen Raum, wo man einfach mal laut und lange schreien kann.

Über 80.500 Kinder und Jugendliche mit einer Pflegegrad

Ich konnte es in ihren Gesichtern sehen: die Angst, die Verzweiflung und die tiefe Erschöpfung. Aber auf der Kinderstation stehen die Eltern nicht im Fokus. Häufig sind sie eine Erleichterung. Wenn auch manchmal schwierig oder fordernd, bedeuten anwesende Eltern ein Kind weniger, das versorgt werden muss. In Zeiten von horrendem Personalmangel müssen Eltern immer öfter mit aufgenommen werden, um ihre kranken Kinder zu pflegen. Die Eltern von Kindern, die chronisch oder eine lange Zeit krank sind, unterscheiden sich maßgeblich von Eltern, die nur kurzfristig Gäste auf Station sind.

Eltern von Langzeit-Patient*innen sind Rockstars. Sie haben (meistens) ein tiefes Verständnis von dem Krankheitsgeschehen ihres Kindes, kennen den aktuellen Forschungsstand, haben Kontakt zu anderen Betroffenen und sind auch in der Lage, energisch für die Bedürfnisse ihres Kindes einzustehen. Sie stellen sich übermotivierten Ärzt*innen oder herrischen Pflegekräften in den Weg, sprechen neue Behandlungsmethoden notfalls direkt beim Chefarzt an und schützen ihr Kind so gut wie möglich vor Traumata. Man muss eine besondere innere Stärke besitzen, um sein Kleinkind liebevoll spielerisch bis zu den OP-Türen zu tragen, wohlwissend, dass eine weitere invasive Prozedur ansteht.

Dieses Beschützen des eigenen Kindes, die freiwillige Aufgabe der eigenen Identität im Kampf gegen die Krankheit, birgt selbstverständlich auch ein gewisses Konfliktpotential.

Nicht jede*r Mediziner*in lässt sich gerne sagen, er oder sie solle doch vielleicht XYZ versuchen. Nicht jede Pflegekraft ist begeistert, wenn der Elternteil selbst Blutdruck messen möchte, da das Kind gerade schläft. Auch kann es zu Anfeindungen von anderen Eltern kommen, weil Langzeit-Patient*innen (gefühlt) mehr Rechte genießen als Kurzzeitlieger – z.B. durften enge Familienangehörige in Absprache, während Covid, trotzdem auf Station kommen.

Leben im Krankenhaus

Kinder, die auf ein sogenanntes Berlin-Heart angewiesen sind, können nicht nach Hause. Sie leben auf Station und warten – auf ein Spenderorgan oder darauf, dass sich das eigene Herz erholt. Manchmal jahrelang, angeschlossen an zwei Schläuche, die von der Brust über eine Pumpe (in der man das eigene Blut sieht) zu einem Kasten führen. Eine wortwörtliche „Lifeline“. Sie nehmen Blutverdünner um Schlaganfälle durch Blutklumpen (Thromben) zu vermeiden. Trotzdem kommt es vor, dass diese Kinder einen Schlaganfall erleiden oder sogar mehrere, auch kann die kleinste Verletzung zu inneren Blutungen oder schweren Blutergüssen führen.

Täglich wird die Blutgerinnung gemessen, noch vor dem Frühstück, und wenn die Kinder Pech haben ist der Wert nicht in Ordnung – dann gibts zu den vielen Herz-, Entwässerungs- und Gerinnungsmedikamenten noch eine Hepartinspritze.

Das Berlin-Heart ist ein schlanker Kasten mit einer Batteriezeit von 7 Stunden, er passt in einen Trolley. Bis vor Kurzem gab es allerdings (zumindest in diesem Krankenhaus) das alte Modell: 90kg schwer, sperrig und mit einer Batterie von 30 Minuten Laufzeit. Die Eltern, die schon länger auf Station sind, kennen jede Steckdose auf dem Weg vom oberen Stockwerk bis zum Hinterausgang und in den Garten.

Nicht jeder Elternteil kann allerdings mit dem Kind in die Klinik einziehen. Es gibt häufig externe Übernachtungsmöglichkeiten. Die Familien sind eigentlich täglich vor Ort, aber in den frühen Morgenstunden und nachts sind wir Pflegekräfte alleine für die Kinder ohne Begleitperson zuständig. Dann trösten wir bei Alpträumen, albern rum oder sorgen mit liebevoller Strenge dafür, dass die Medikamente genommen werden. Die Erziehung des eigenes Kindes, mit Absprachen, an Fremde zu Übergeben, ist eine zusätzliche Belastung. Wer lässt schon gerne sein schwerkrankes Kind alleine im Krankenhaus?

Klinik-Clowns und Zauberer

Damit die Kinder es einfacher haben, versucht das Team so viel Ablenkung und Alltag wie möglich zu bieten. Es gibt Einschulungsfeiern, komplett mit Schultüte und danach für ein paar Stunden unter der Woche Schulunterricht mit einer Pädagogin. Es gibt Klinik-Clowns (ich bin dann immer gerade strategisch wo anders unterwegs) und Zauberer. Eine voll ausgestattete Küche erlaubt es den Eltern mit ihren Kindern zu kochen oder zu backen. Doch trotz alldem ist es immer noch ein Krankenhaus, mit all seinen tragischen Geschichten.

Ich bette den kleinen Körper sanft auf den Rücken, richte den Beatmungsschlauch neu aus und stelle den Alarmton wieder an. Die Haut des Kindes nimmt langsam einen blass-gelblichen Ton an – es wird bald Zeit. Die Emotionen, die mich zu überkommen drohen, unterdrücke ich mit einem tiefen Seufzen und streiche über das weiche Kinderhaar. Jemand hat die Haare gestylt. Ich rede die ganze Zeit in dem stillen Raum, leise und mit meiner sanftesten Stimme. Im Bett liegen überall Kuscheltiere und Spielzeuge, wie aufgebahrt liegt das Kind bewegungslos in dem viel zu großen Krankenbett. Unfall im Kindergarten, Hirntot und die Zeit ist fast abgelaufen. Die Familie hat noch maximal ein bis zwei Tage, dann werden die Maschinen abgestellt. Solange ist das Kind noch in unserer Obhut. Ich werde an dem letzten Tag Dienst haben – mir graut es davor, uns allen.

Auf dem Weg zum nächsten Zimmer treffe ich die Mutter eines anderen Kindes, sie sitzt im dunklen Flur auf einer Bank.

Keine Zeit für eigene Schwermut

„Na, alles in Ordnung? Kann X nicht Schlafen?“ Es ist spät, bald kommt der Nachtdienst und ich mache meine letze Runde. Sie schaut mich mit tränennassen Augen an und flüstert:„Die wollen tatsächlich nicht spenden?“. Und plötzlich habe ich keine Zeit mehr für meine eigene Schwermut. Ich hätte wissen müssen, dass die Eltern es schon mitbekommen haben, aber irgendwie bin ich trotzdem überrumpelt. Die Familie wartet schon seit über einem Jahr auf ein Herz, sie wohnen schon länger als zwei Jahre in der Klinik. Haben neue Berlin-Heart Systeme getestet und die Welt in den Fängen von Covid irgendwie ausgeblendet.

Als der Arzt die Familie des verunglückten Kindes auf eine potentielle Organspende angesprochen hat, hat der Vater ihn beinahe k.o. gehauen und obwohl das Herz für keines der Kinder auf dieser Station infrage käme, ist die Gemeinschaft der Eltern mit herzkranken Kindern eng vernetzt und sie sind nun mit ihrem eigenen ethischen Dilemma konfrontiert. Wohlwissend, dass ich keine Zeit habe, lasse ich mich also auf die Bank neben sie fallen, nehme sie in den Arm und lasse sie weinen. Um ihr Kind, um das Kind im Nachbarzimmer, um den Frust loszuwerden … Einfach weil alles irgendwie tragisch ist. Die Realität, dass sie auf den Tod eines anderen Kindes wartet, um ihres zu retten, frisst an ihrer Psyche – und ich komme an diesem Abend zu spät zur Schichtübergabe.

… das erhoffe Herz kam übrigens beinahe 6 Monate später und die Familie ist mittlerweile wieder zuhause.

In den sozialen Medien sehe ich Kommentare wie „ihr freut euch doch, wenn ein Kind stirbt und ihr es ausschlachten könnt“ – das Internet ist ein ganz dunkler Ort oftmals. All das tragen diese Eltern mit sich, erhobenen Hauptes, obwohl es manchmal mehrere Tage dauern kann, bis sie jemand bei ihrem Namen nennt.

Vielleicht möchten Sie auch Organspender werden? Hier finden sie weitere Informationen.

Vereine die man kennen sollte: