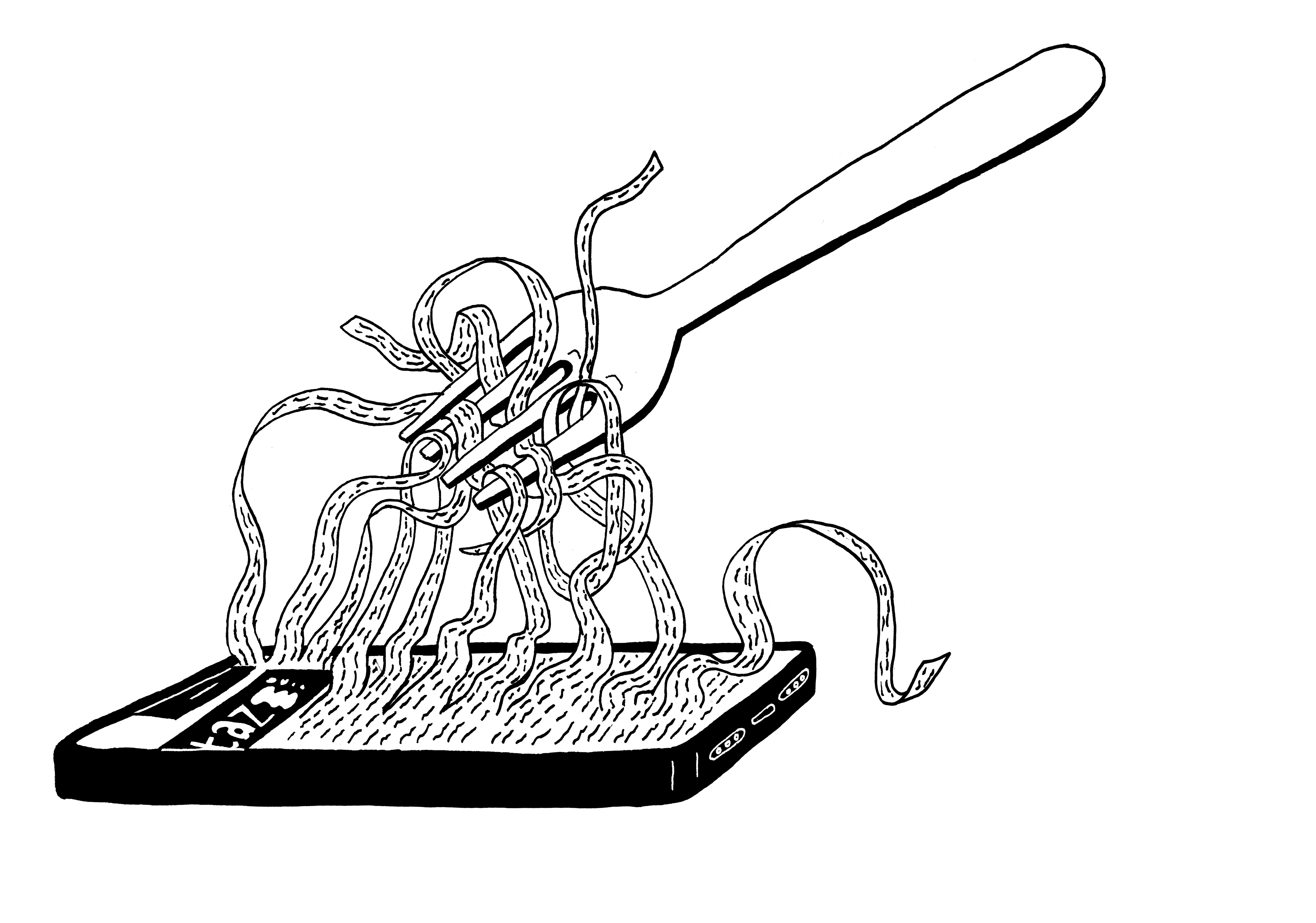

Pflanzen vs. Beton – klar, wer nicht nur im ökologischen Sinne die Nase vorn hat (Foto: [m]/meemal und henry/flickr.com/Lizenz: by)

Pflanzen vs. Beton – klar, wer nicht nur im ökologischen Sinne die Nase vorn hat (Foto: [m]/meemal und henry/flickr.com/Lizenz: by)

Flüsse reißen ganze Uferbereiche mit sich, zerstören dabei wertvolle landwirtschaftliche Fläche und beschädigen die Infrastruktur. Das gehört zum Alltag der Menschen im Gebiet Rio Grande do Sul in Südbrasilien, sie haben mit dem Problem der Bodenerosion zu kämpfen. Bis zur Hälfte der Ernte ging den Bauern dort in manchen Jahren schon verloren.

Deshalb haben sich Forscher der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien und der Universität Santa Maria in Südbrasilien gemeinsam mit der österreichischen Kommission für Entwicklungsfragen zu einem Projekt zusammengefunden, um eine Lösung für das Problem zu entwickeln.

Die übliche Methode, der Unterspülung von Flussufern mit Stahl- und Betonbauten entgegenzuwirken, macht im Generellen und hier im Besonderen keinen Sinn. Denn ökologisch gesehen, ist schon die Herstellung von Beton katastrophal, wenn man die Klimabilanz betrachtet. Zumal Betonkonstruktionen Naturkatastrophen nicht unbedingt Stand halten können und immer wieder gewartet werden müssen. Und wie sollte sich jemand im kleinbäuerlichen Rio Grande teure Maschinen leisten können, um den Beton herzustellen? Also muss ein anderes Konzept her.

Die Forscher aus Wien und Südbrasilien wollen deshalb Pflanzen anstelle des Betons zur Ufersicherung einsetzen. Funktionieren soll das Ganze mit Hilfe der Ingenieurbiologie. Diese Disziplin verwendet lebendes Pflanzenmaterial für Ingenieurbauwerke. „Das Wurzelgeflecht solcher Pflanzen soll den Boden stabilisieren, die oberirdischen Pflanzenteile sollen dagegen elastisch sein, damit sie sich zum Schutz auf der Oberfläche ausbreiten“, erklärt Birgit Müller, die ihre Diplomarbeit für die BOKU in Brasilien geschrieben hat. Wichtig hierbei ist auch, dass nur heimische Pflanzen zum Einsatz kommen – so bleibt das ökologische Gleichgewicht erhalten. Für Birgit Müller und die anderen Projektteilnehmer hieß das über vier Monate hinweg: geeignete Pflanzen finden, einpflanzen, gießen, messen, Eigenschaften testen, auswerten. Am Ende stand ein Erfolg – die Methode scheint zu funktionieren. Erste „lebende Bauwerke“ können in Rio Grande aus einer elastischen Weidenart errichtet werden.

So weit, so ökologisch. Doch was bringen Forschungsergebnisse in Brasilien oder sonst wo, wenn sie dort doch keiner langfristig umsetzt? Nur, wenn die Menschen vor Ort vom Nutzen der Forschung überzeugt sind und die gewonnenen Erkenntnisse auch anwenden, kann man von einem wirklichen Erfolg sprechen. „Deshalb beinhaltet das Projekt auch Überzeugungsarbeit gegenüber der lokalen Bevölkerung”, sagt Dr. Hans Peter Rauch von der BOKU. Während der österreichische Leiter der Forschungsarbeit schon längst wieder in Wien ist, hält sein brasilianischer Kollege Fabricio Sutili weiterhin Seminare für die betroffenen Bauern und erklärt ihnen auf Lehrbaustellen, wie sie die Pflanzen zur Ufersicherung einsetzen können. Im Gegenzug lernen die Wissenschaftler vom Erfahrungsschatz der Bauern.

Offenbar also ein Vorzeigeprojekt, das Ökologie mit sinnvoller Entwicklungshilfe verbindet und auf viele Orte dieser Welt übertragbar ist. So gibt es beispielsweise immer wieder Kooperationen zwischen der BOKU und Nepal, wo die Ingenieurbiologie entsprechend der dortigen Gegebenheiten eingesetzt wird. Doch auch in Europa gibt es umfangreiche Aufgaben für den ökologischen Uferschutz. Birgit Müller und Dr. Hans Peter Rauch setzen hierfür auf einen Impuls durch die EU-Wasserrahmenrichtlinie, die mehr Pflanzen statt Beton verspricht.

Text: Sara Sadrzadeh

Fotolizenz: by