Das Popblog liebt Vinyl, nutzt mp3, bemerkt seine sinkende Wertschätzung CDs gegenüber und kommt nicht recht damit zu Rande, Musik gar nicht mehr zu „besitzen“, sondern nur noch im Netz anzuhören. Aber dennoch ist für uns der Deutschland-Start von Spotify, dem bekanntesten Musik-Streaming-Dienst der Welt, natürlich ein Thema.

Über die Vor- und Nachteile der Nutzung von Spotify und anderen Streamingdiensten ist im Netz bereits viel gesagt worden – uns interessiert mehr die Frage, ob Spotify den darbenden Künstlern und/oder der beschädigten Musikindustrie eine Lösung für die Zukunft verheißt.

Das Geschäftsmodell von Spotify

Kurz zum Geschäftsmodell von Spotify: Nutzer können kostenlos das Programm nutzen und auf 16 Millionen Songs am eigenen Computer zugreifen, müssen dafür aber Werbespots akzeptieren.

Als Alternative existiert ein Premiumaccount, der für 10 € im Monat erstens Werbefreiheit verspricht und zweitens – wohl wichtiger – dem Nutzer die Möglichkeit gibt, auf seinen Smartphones auf die komplette Musikbibliothek von Spotify zurückzugreifen (vereinfacht gesagt, ohne mich jetzt in technischen Details verlieren zu wollen).

Theoretisch ist hier auf jeden Fall ein vernünftiger Ansatz zu vermelden: die schrankenlosen Zugriffsmöglichkeiten ersticken Raubkopieren tatsächlich im Keim: warum illegal downloaden, wenn legal jederzeit und unbeschränkt angehört werden kann?

Zudem wird keine Zwangsabgabe à la GEZ notwendig, Musikverächter müssen also keinen Obulus entrichten, nur weil sie einen Computer für die Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Farmville zuhause stehen haben.

Dem Spotify-Nutzer gegenüber ist es zunächst einmal fair, das komplette Grundangebot zur Verfügung zu stellen und nur besondere Convenience zu berechnen (also die Werbelosigkeit und die Möglichkeit, sich via Spotify mobil den iPod zu ersetzen). Weder besteht (bisher) eine Kapazitätsbeschränkung, die dem Umsonst-Nutzer nach X Songs den Zugang kappen würde noch haben Premium-Nutzer eine größere Bibliothek zur Auswahl.

Spotify behandelt alle Nutzer grundsätzlich erst einmal gleich und sieht das offensichtlich sogar als Herzstück ihres Services, was sich daraus schließen lässt, dass die schwedische Firma darauf verzichtet hat, mit Adele den größten Verkaufshit 2011 zu streamen, weil die britische Sängerin nur einer Veröffentlichung im Premium/Bezahl-Bereich von Spotify zustimmen, ihre Songs aber nicht in der Bibliothek der Kostenlosnutzer veröffentlicht sehen wollte. Spotify hat dem Vernehmen nach dieses Ansinnen abgelehnt und lieber auf Adeles letztes Album ganz verzichtet.

Was bleibt beim Künstler?

Während Spotify mit seinem aktuellen Modell auf Nutzerebene durchaus relevant werden dürfte und eventuell den Weg in die Piraterie abwenden kann, ist die Frage stark umstritten, ob der Streamingdienst letzten Endes für den Künstler, den Urheber eine Zukunft darstellt.

Die Band Bodi Bill hat kürzlich den Kollegen von on3 offen gelegt, was sie auf welchem Weg mit ihrem letzten Album eingenommen haben. Geht man der Einfachkeit halber davon aus, dass ein Album zehn Tracks enthält, so landen laut Bodi Bill bei einmaligem Streamen eines Albums 1,3 cent bei der Band. Insgesamt zahlt Spotify 4 cent pro 10-Track-Album – 0,41 cent pro Track – an die Rechteinhaber aus (und dann natürlich noch nach Plattenlabel, Band etc je nach Vertragslage aufgeteilt werden müssen).

Dass das auf jeden Fall zu wenig ist, um für eine Band jenseits der Lady-Gaga-Größe seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und seine Platten produzieren zu können, steht außer Frage und wird bei on3 auch deutlich herausgestellt, liegen Bodi Bill selbst mit ihrem gesamten Verkauf (also physische Tonträger, mp3s und Streaming) unter der Armutsgrenze:

Ist nun aber die Vergütung von Spotify unfair?

Trotz der obigen eindrucksvollen Musiker-als-Bettler-Zahlen glaube ich dennoch, dass die Vergütung von Spotify im Moment nicht „unfair“ ist – schlicht und einfach aus dem Grund, dass (noch) nicht genügend Geld im Markt ist, das verteilt werden kann.

Hierzu einige Zahlen aus dem Spotify-Jahresbericht, die im Oktober 2011 im Musikmarkt veröffentlicht wurden:

– der Nettoverlust von Spotify betrug 30,6 Millionen Euro (2009: 19,2 Millionen Euro)

– 90% der Nutzer waren zum damaligen Zeitpunkt Nutzer des Kostenlosmodells

– während 18 Millionen Pfund durch Werbung generiert werden konnten, brachten die 10% zahlenden Nutzer 45 Millionen Pfund in die Kassen.

– während Spotify insgesamt 63 Millionen Pfund eingenommen hat, betrugen die „Costs Of Sale“ 64 Millionen Pfund (lt. Financial Times handelt es sich dabei um die Überweisungen an Plattenfirmen/Urheber).

Anders formuliert: in dem betrachteten Jahr hat Spotify mehr Geld an die Musikindustrie/Musiker ausgeschüttet als sie insgesamt eingenommen haben.

Aus all den weiteren Kosten wie Marketing, Löhne für die Mitarbeiter oder Betrieb der Server und Entwicklung des Programms ist dann der oben genannten Verlust von 30 Millionen € entstanden.

Eine Grafik, die das Pfund/Euro-Wirrwarr in Euro aufschlüsselt, findet sich bei ablona:

In der Zwischenzeit haben sich diese Zahlen positiv verändert. Erstens konnte Spotify seine Nutzerzahlen deutlich steigern, was neben der Expansion in weitere Länder vor allem an der Kooperation mit Facebook liegen dürfte, die den sozialen Charakter des Musikhörens deutlich erhöht – und manchmal auch recht amüsante Momente zu Tage fördert wie obiger Screenshot des Sterne-Sängers beim Anhören seines eigenen Backcatalogs zeigt….

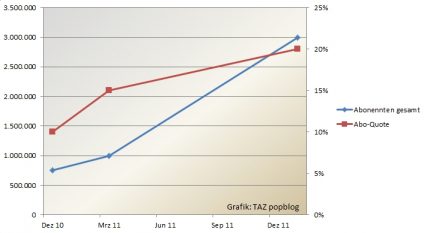

Wichtiger ist aber, dass sowohl die absolute Zahl als auch die Quote der zahlenden Abonennten kontinuierlich angestiegen ist:

Die Quote der zahlenden Abonennten konnte von den genannten 10% über 15% (1 Million Abonennten, BBC, März 2011) auf 20% (3 Millionenen Abonennten, Financial Times, Januar 2012) gesteigert werden, eine Verdreifachung in den letzten zwölf Monaten. Die Zunahme der Abozahlen sind zu einem Großteil wohl auch dem geschuldet, dass im Ausland nach sechs Monaten Nutzung sehr wohl eine Kapazitätsbeschränkung eingeführt wurde. Die Quote der Abonennten ist aus wirtschaftlicher Sicht deshalb für Spotify besonders wichtig, weil der Streaming-Dienst an Künstler den gleichen Betrag überweist, egal ob es sich um einen Bezahlnutzer oder einen Kostenlosnutzer handelt. Das heißt, dass sich für Spotify mit steigender Abo-Quote das Verhältnis zwischen Abspielkosten und Einnahmen ins Positive verkehrt.

Spotify – gierig oder fair?

Es ist also eine Mär, dass Spotify Geld verdienen würde und nur aus Gier nicht an die Künstler ausschüttet – aber die positive Entwicklung bei den Abonennten zeigt, dass in der Zukunft mit diesem Modell Geld verdient werden könnte.

Ich glaube nicht an die reine Werbefinanzierung in diesem Segment, auch wenn sich auf lange Sicht die Werbeeinnahmen des Radiomarktes zum Teil in Richtung Spotify bewegen könnten (2010 lagen die Werbeumsätze im Hörfunk allein in Deutschland bei 692 Millionen Euro, also gut dem 20fachen von Spotify). Im Übrigen wurden außerhalb von Spotify allein in Soundcloud, Youtube, LastFM und ein paar mehr Plattformen im letzten Jahr 64 Milliarden Songs angehört – mit dem „4cent pro Album“ – Schlüssel ergäbe das immerhin 250 Millionen Euro, die an Künstler/Plattenfirmen verteilt werden könnten. Um ein grobes Gefühl zu bekommen, was das für eine deutsche Indieband bedeutet, sei ein beispielhafter Blick auf Tocotronics „Im Zweifel für den Zweifel“ bei YouTube geworfen. Circa 250.000 Plays sind dort in zwei Jahren zusammengekommen, womit Tocotronic also bei Spotify mit diesem einen Song 1.000 € „verdient“ hätte.

Sind 4 cent pro Album nun fair oder nicht?

Grundsätzlich müsste man die Frage stellen, wieviel einem durchschnittlichen Nutzer das einmalige Anhören eines Albums wert ist – und wo seine Schmerzgrenze für einen Abodienst wie Spotify liegt. Letzteres scheint mir gefühlsmäßig mit 10 € sinnvoll bepreist, wie die steigenden Aboquoten zeigen.

Bei 10 Euro Gebühr wäre es „fair“, wenn man im Monat

– 20 Alben anhört und die persönliche Vergütungsbereitschaft pro Album bei 50cent liegen würde (~0,66 pro Tag)

– 100 Alben anhört und die persönliche Vergütungsbereitschaft pro Album bei 10cent liegen würde (~3,33 pro Tag)

– 250 Alben anhört und die persönliche Vergütungsbereitschaft pro Album bei 4cent liegen würde (~8,33 pro Tag)

…und Spotify keinerlei sonstige Kosten und/oder Gewinnabsichten hätte, was natürlich unrealistisch ist. Aus dem 2010er Jahresbericht ging hervor, dass die Spotifys Kosten zu 38% Überweisungen an Plattenindustrie und zu 62% Kosten für Mitarbeiter, Technik und Marketing waren. Demnach ist es wohl realistischer davon auszugehen, dass nur die Hälfte der 10 Euro pro Nutzer tatsächlich an die Urheber weitergereicht werden kann, will Spotify nicht mit Verlusten arbeiten.

Aus diesem Blickwinkel scheint das Vergütungsmodell von Spotify für den Moment nicht unfair, sondern wahrscheinlich derzeit überlebensnotwendig zu sein. Wünschenswert und noch im realistischen Rahmen wären wohl Auszahlungen von circa 10 Cent pro Album (oder ein Cent pro Track), aber viel mehr gibt der Streaming-Markt ohne deutliche Werbezuwächse nicht her. In der Zukunft mag sich hier ein Markt entwickeln, doch im Moment geht es wohl mehr um Schadensbegrenzung und ein Angebot an Nutzer, die sich bisher ausschließlich im illegalen Markt tummeln, wie auch Jochen Overbeck vom MusikExpress anmerkt:

„Es gibt ganz offenbar zwei Hörerschaften gibt. Einmal die, die einfach in den letzten 5 – 10 Jahren durch die Umstände (Napster, P2P, etc) geprägt wurden und nicht mehr bereit sind, für Musik Geld auszugeben. Von denen kann ein Anbieter wie Spotify oder Simfy vielleicht tatsächlich ein bisschen was abzwacken – mehr als 10, 15 Euro werden die aber nicht bezahlen. Ich glaube, das Bewusstsein, dass ein Song geldwerte Ware ist, wird man so nicht mehr erwecken können, jetzt geht es nur noch um Schadensbegrenzung. Die zweite Hörerschaft sind wir: Leute die Vinyl kaufen, die man mit Special Editions und Reissues und ähnlichem locken kann. Denen es eben nicht um drei Minuten Musik geht, sondern auch um ein Produkt an sich.“

Wir sind das Problem, nicht der Streamingdienst

Das Problem liegt in jedem von uns, genauer gesagt in acht von zehn von „uns“: solange 80% von „uns Nutzern“ nicht bereit sind, wenigstens 10 Euro im Monat für unbegrenzten Musikzugriff zu zahlen, wird Spotify nicht mehr Geld ausschütten können ohne sich nicht früher oder später selbst begraben zu müssen. Wir selbst müssen uns als Konsumenten von Musik darüber klar werden, dass wir die Urheber dafür entlohnen möchten oder was uns ihre Kunst wert ist. Der Unterschied zu früher ist nur, dass die Konsumenten nun mehr Möglichkeiten haben, zu agieren – sowohl was den Distributionsweg angeht als auch die Frage, ob ich einen Song oder ein Album hören oder besitzen mag. Das verschiebt die Macht in Richtung des Konsumenten.

Den Weg von Spotify (und allen anderen Streamingdiensten) sehe ich dennoch als einen der wenigen Ansätze, der derzeit überhaupt einen Ausweg aus der Misere der Musikindustrie/Urheber bieten kann, dabei nicht auf Repressionen oder Zwangsabgaben beruht und all die Hörer erreicht, die eben nicht die Vinylplatten nach Hause tragen und die Special Editions mit dem Staubhandtuch täglich streicheln.

Anmerkung: sollte jemand bessere, verifizierbare Zahlen zur Verfügung haben, bitte gerne in den Kommentaren melden. Der Text soll nicht als definitives Statement, sondern als Diskussionsggrundlage aus öffentlich verfügbaren Zahlen aus dem Internet verstanden werden.

Spotify hat viele dieser Probleme nicht „aus Bosheit“, sondern weil das Pooled-Modell mathematisch gar nicht fair funktionieren kann. Egal wie viele Nutzer zahlen oder wie viele Alben gestreamt werden – solange alle Einnahmen in einen einzigen Topf wandern und dann nach Prozentanteilen verteilt werden, verlieren kleinere Artists immer gegen die großen Kataloge.

Dazu kommen:

• Free-Tier-Streams, die das Geld pro Stream verwässern

• Deals der Major Labels

• Playlist-Gatekeeping

• Noise-/AI-Flut, die das Modell zusätzlich verdünnt

• neue Schwellen wie 1.000-Streams-Minimum (70% der Tracks verdienen jetzt 0 €)

Das Problem ist also nicht Streaming, sondern das Verteilungsmodell.

Es gibt inzwischen Alternativen, die genau diese strukturellen Fehler vermeiden.

Bei SPOZZ haben wir ein Modell gewählt, das so einfach wie fair ist:

1 Cent pro Stream, keine Pools, keine Schwellen, direkte Auszahlung an die Künstler.

Streaming kann fair sein – aber nur, wenn man das System neu denkt statt alte Modelle zu reparieren.