Von „Deepwater Horizon“ war ich positiv überrascht: ein No-Bullshit-Katastrophenfilm, der erfreulich straff und in nur gut 100 Minuten Spielzeit kurz erzählt ist. Die schmale Exposition außerhalb der Bohrinsel gibt nur der von Mark Wahlberg gespielten Hauptfigur eine Hintergrundgeschichte, die restlichen Charaktere bleiben mehr austauschbare Arbeiterameisen, die am Konflikt zwischen dem die Bohrung vorantreibenden BP-Manager (John Malkovich) und den sicherheitsskeptischen Vorarbeitern (Wahlberg und Kurt Russel) letztendlich zu leiden haben.

„Deepwater Horizon“ verzichtet deshalb auch auf klassische Katastrophenfilmklischees, in denen üblicherweise prominent besetzte Nebenfiguren mit breitestem Pinselstrich einen bestimmten Charakterzug verpasst bekommen oder für eine gewisse gesellschaftliche Schicht stehen sollen. Stilistisch agiert Regisseur Michael Berg allerdings etwas uneinheitlich: einerseits soll die bewegliche Kamera Bourne’sche Direktheit evozieren und Hochglanz vermeiden, andererseits kann „Deepwater Horizon“ aber auch nicht verleugnen, eine 158-Millionen-Dollar-Produktion aus Hollywood zu sein. Im letzen Drittel wird das Budget dafür zielführend eingesetzt: die Ölplattform wird zu einer Feuerhölle gegen die das „Flammende Inferno“ ein Lagerfeuer von Pfadfindern war und schafft eine Echtheit in der Illusion, die viele große Hollywood-Filme in den letzten Jahren vermissen ließen.

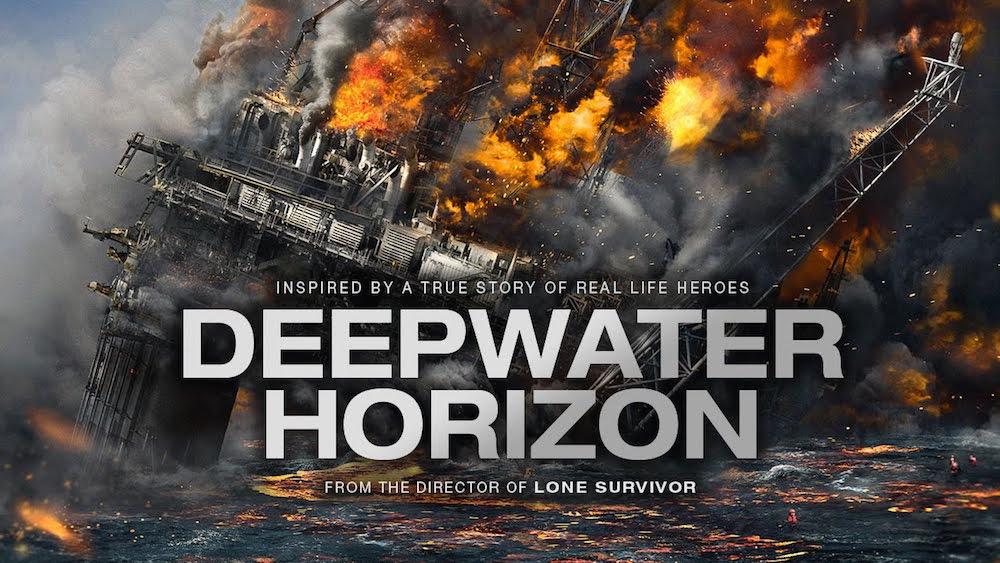

Heute auf ProSieben, 20.15 Uhr