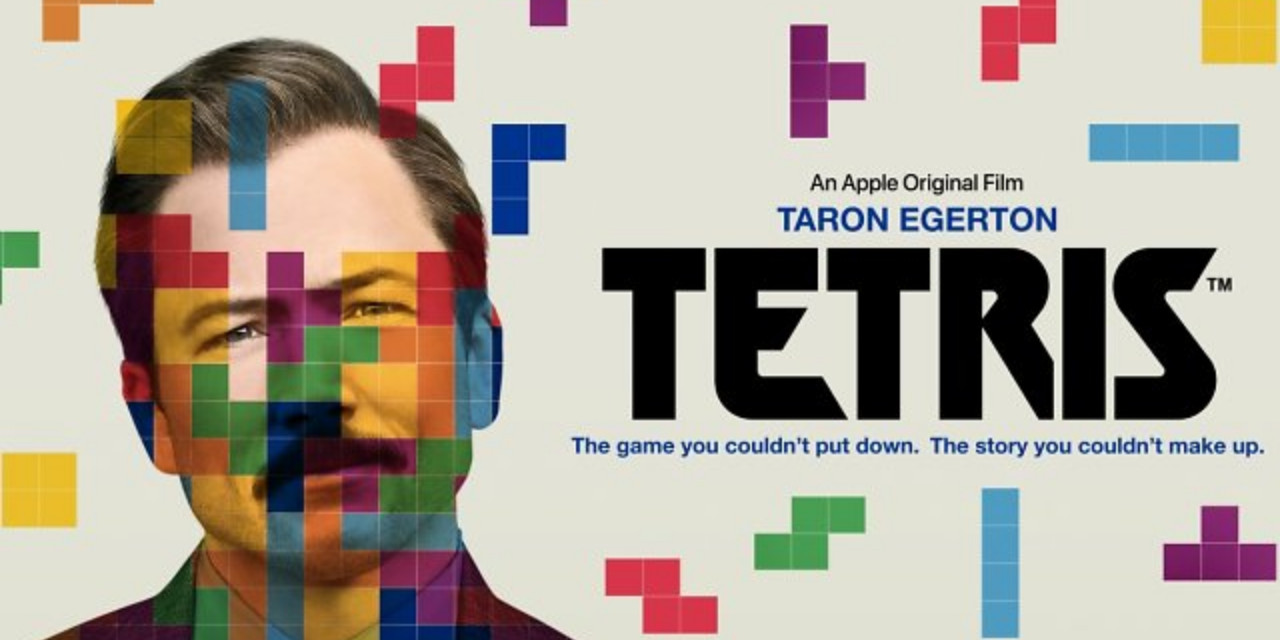

Tetris (2023, Regie: Jon S. Baird)

auf apple+

Jon S. Baird erzählt den weltweiten Erfolgszug des legendären Computerspiels „Tetris“ als flott unterhaltsame Räuberpistole, als Kampf der Kulturen, als Late Communism vs. Arschloch Capitalism.

Dass er bei seiner wilden Geschichte auf drei Kontinenten dennoch immer wieder liebevoll die simple Genialität des Spiels in den Mittelpunkt rückt, macht sein „Tetris“ so symathisch wie die dazwischen gestreuten 8-Bit-Animationen und der – sehr passende – Schlußsong der Pet Shop Boys: „Opportunities: I’ve got the brains / You’ve got the looks / Let’s make lots of money“.

Zwar mögen die meisten Figuren bis zur Karikatur überspitzt sein und wird sicherlich auch die Geschichte um den Rechtekampf zur Tetris-Veröffentlichung sich ihre Freiheiten nehmen, aber Bairds Ziel ist ja auch keine Dokumentation, sondern ein unterhaltsamer Spielfilm, der seine Komik-Klötzchen und Suspense-Steinchen auf den Zuschauer herabfallen lässt bis man ganz zufrieden ein freundliches Game Over signalisiert.

Das Lehrerzimmer (2023, Regie: Ilker Çatak)

neu im Kino

Ilker Çatak ist mit „Das Lehrerzimmer“ ein richtig starker Schul-Film gelungen, der etliche Erwartungen unterläuft. Denn was wie ein typisches Problemschuldrama beginnt, wird nach und nach zu einem tight erzählten Krimi im Lehrerzimmer mit sich gegenseitig verstärkenden emotionalen Konflikten zwischen Lehrern und Schülern, Eltern und Direktorium.

Dank der sehr starken Leistung von Leonie Benesch als junge, idealistische, aber auch sturköpfige Lehrerin wirkt Çataks Film so echt, dass die Spirale der Eskalation und die sich gegenseitig zugefügten Verletzungen immer glaubhaft bleiben. Ein Höhepunkt ist der ins Chaos driftende Elternabend, der fast physisch schmerzt.

Im Subtext verhandelt Çatak zudem noch Fragen, inwieweit die Sünden der Eltern die Entwicklung der Jungen beeinflussen dürfen, wieviel Unterstützung anderer gegen das eigene Wohl sinnvoll ist, welche Verantwortung Lehrer tragen und wie oft die Frage nach dem moralisch Richtigen gar nicht so klar beantwortet werden kann wie gedacht.

Between The Lines (1977, Regie: Joan Micklin Silver)

auf mubi

Regisseurin Joan Micklin Silver wirft einen sehr in die Materie eingelebten Blick auf Leben & Wesen einer Underground-Zeitschrift, die an der Schwelle zum Übertritt in den Mainstream steht.

Silver greift hier auf eigene Erfahrungen mit der legendären „Village Voice“ zurück und fächert schön die Kämpfe und Egoismen innerhalb einer Redaktion auf. Die drohende Übernahme durch das Kapital verschärft die Probleme untereinander. Vormals hatten diese Reibereien eher die Qualität von Spielplatzraufereien, weil echte Konsequenzen eh nie zu erwarten waren und man es sich einfach leisten konnte, so unangepasst zu sein.

Was Silver aber zusätzlich geschickt mit einbringt, ist ein weiblicher Blick auf diese Szene. Denn so unangepasst die großen Jungs auch gegen den Mainstream, das Kapital und wenauchimmer wettern, in ihren Rollenbildern den Mitarbeiterinnen gegenüber legen sie doch die selben patriarchalischen Züge an den Tag wie die etablierten Kollegen in Anzug und Krawatte. So wird „Between The Lines“ nicht nur zu einem gelungenen Dokument des sich gerade auflösenden Untergrunds der 70er, sondern auch zu einer Demonstration der Kämpfe von Frauen, selbst in dieser doch eigentlich progressiven Welt zu bestehen.

Toll übrigens der sehr junge Jeff Goldblum als schillernder, aber unterbezahlter Reporterstar, dessen Charme jeden einwickelt: von den Frauen über den Chef zum Fremden in der Bar, der ihm eben das Bier zahlen soll, weil: Journalist auch in den 70ern schon keine Goldgrube.

Smog (1973, Regie: Wolfgang Petersen)

auf youtube

Wolfgang Petersens „Orson Welles Moment“: als sein Spielfilm mit pesudodokumentarischen Elementen 1973 im WDR ausgestrahlt wurde, glaubten Zuschauer an eine tatsächlich Notsituation und riefen beim Sender an. Das sagt wahrscheinlich genausoviel über die tatsächliche Luftqualität im Ruhrgebiet der 70er aus wie über die Beeindruckbarkeit des deutschen Fernsehzuschauers, aber das macht den Film ja nur dringlicher.

„Smog“ ist ein aktivistischer Umweltaufrüttelfilm der vorangegangenen Generation. Ein Nachzeichnen, was denn geschehen würde, wenn sich Smog über das Ruhrgebiet läge. Verkehr wird eingestellt, Ignoranten würden trotzdem an ihren Lenkrädern festkleben und über die Straßen cruisen, das „Großkapital“ spielt blinde Kuh, die Politik will die notwendigen Maßnahmen erst spät ziehen, nur das Fernsehen berichtet gnadenlos und informiert die Bewohner im Einzugsgebiet des WDR vortrefflich über Zustand und Gefahren.

Kein Wunder, dass drei CDU Abgeordnete im Landtag Maßnahmen gegen den Film forderten, da er einen „schweren Rückschlag“ für die „Attraktivierung des Ruhrreviers“ darstellen würde.

Petersen arbeitet geschickt mit einer Verschränkung von dokumentarischen Elementen, täuschend echt nachgestellten Sondersendungen und fiktionalisierter Spielfilmhandlung und schafft so eine Gleichzeitigkeit aus Nachspielen des zu erwartbaren Ablaufs mit einer Emotionalisierung, die unangenehme Ecken nicht scheut. Denn auch wenn am Ende das Leben weiter geht, die Schlöte wieder rauchen, die Autos puffen und die Politik erklären kann, dass es deutlich weniger Tote als bei einem ähnlichen Vorfall in Großbritannien gab – das kleine Baby einer Familie ist wegen des Smogs verstorben und verunmöglicht für den Zuschauer damit alle Relativierungen.

„Smog“ ist eine Schwester im Geiste zu „Das Millionenspiel“ (1970) und sicher nicht zufällig ebenfalls von Wolfgang Menge geschrieben.

„Das Millionenspiel“ als Vision eines aus dem Ruder laufenden Sensationsfernsehens war sicher der spekulativere Film, allerdings auch der aufregendere.

Atmen (2011, Regie: Karl Markovics)

„Atmen“ ist ein wirklich erstaunliches Regie-Debüt für den österreichischen Schauspieler Karl Markovics. So gelungen, dass es schon überrascht, wie selten Markovics in den folgenden zehn Jahren den Weg zum Regiestuhl fand.

In „Atmen“ erzählt Markovics (Drehbuch ebenfalls selbst geschrieben) vom 18jährigen Roman (Thomas Schubert), der ohne Eltern in Erziehungsanstalten aufgewachsen ist und nun wegen eines lange nicht näher beleuchteten Delikts im Jugendgefängnis sitzt.

Tagsüber hat Roman Ausgang, wenn er denn einen Job findet – und so bewirbt er sich als Leichenträger. Umgeben von harten Kollegen (erneut fantastisch: Georg Friedrich) geht er dieser mental belastenden Arbeit nach, muss sich beweisen, am Ende winkt vielleicht die tough love der vom Leben ebenfalls nicht mit Glück überschütteten.

Als eine Tote abgeholt werden muss, die seinen Nachnamen trägt und im vermutlichen Alter seiner Mutter ist, macht sich Roman auf die Suche nach der fehlenden Mama…

Doch Markovics inszeniert diesen Weg Romans nicht als Krimi oder Rätsel, sondern als ein Drama um verpfuschte Existenzen, um die Momente wenn alles zu viel wird, Momente des Kapitulierens. Das geht trotz bewusst reduzierter Spielweise und entmelodramatisierter Inszenierung (denk: Seidl ohne Komik) nahe, auch weil Markovics ganz toll ‚echtes Leben‘ einfängt. Seine Charaktere, die Arbeit, alles fühlt sich gelebt an.

The Naked Kiss (1964, Regie: Samuel Fuller)

Wirklich hartgekochter Film Noir, der in erstaunlich unangenehme Ecken geht – und das teils ganz unvermittelt, von Beginn an.

Manchmal wird so lapidar eine Unbarmherzigkeit in diesem Film eingeführt, dass ich erst einmal etwas gebraucht habe, um zu verstehen, was mir Fuller gerade gezeigt hat. Von offener Prostitution zum ausnutzenden Polizeibeamten, vom Körper als schnödes Bezahlmittel zum hinterhältigen Kindesmissbrauch spannt Sam Fuller in „The Naked Kiss“ das Netz der Abgründigkeiten auf. Passend dazu ist die Inszenierung schroff mit teils harten Übergängen. Vielleicht auch deshalb ist mir das Ende dann doch zu schnell zu rettend. Zu der deprimierenden Weltsicht des Films hätte ein Non-Happy-End besser gepasst.

Hatching (2022, Regie: Hanna Bergholm)

Starke Grundidee, die Veränderungen in der Pubertät und das Entstehen des neuen Menschen in einem Selbst durch ein wirkliches Heranwachsen eines zweiten Ichs zu symbolisieren – auch wenn es ziemlich lang braucht, bis der Film an dieser Stelle ankommt und vorübergehend zu einem seltsamen Creature Feature wird.

„Hatching“ ist allerdings etwas überfrachtet und tonal uneben, will er doch gleichzeitig Coming Of Age & Creature Feature, Vorstadtsatire & Neolib-Druck-Signifier sein.