1

Seit 3 Tagen in New York City. Einer Stadt, so vollgesogen mit politischen und popkulturellen Referenzen, dass es unmöglich scheint, sie auf eigene Weise kennenzulernen. Es dennoch versuchen. In einer fremden Umgebung zu sein, zwingt zur Hyper-Aufmerksamkeit für sonst beiläufig erlebtes. Gewöhnliches wird intensiviert. Alltag wird Plot. Jede Person wird Protagonist*in des Filmes, der live gedreht wird, mit jedem Schritt, der gegangen wird. Glauben, dass das keine Metapher ist.

In New York mit Menschen ins Gespräch zu kommen, ist furchtbar einfach. Vielleicht liegt es daran, was der Schwarze Musiker und Autor Deforrest Brown Jr. bei einem Spaziergang durch Manhattan vor ein paar Tagen erzählte, als ich gestand, mir sei es peinlich, meinen Namen im Coffeeshop laut gerufen zu hören, um unter den Blicken aller wie auf dem Laufsteg meinen Kaffee am Tresen abzuholen. Er nickte, sagte, die Leute hier hätten ein Main Character Syndrom. Ich lache – geflasht, wie die verschwommenen Überlegungen plötzlich scharf werden. Haben nicht alle New Yorker*innen, die ich bisher traf, den Anschein erweckt, als seien sie professionell geschult darin, sich zu inszenieren?

2

Der Grund für die Reise durch die USA sind Recherchen für einen Audio-Essay über „Einsamkeit unter Kulturarbeiter*innen“. In den nächsten Wochen werde ich an verschiedenen Orten des Landes Interviews, Field Recordings und Notizen sammeln. Es ist einem Stipendium der VG Wort zu verdanken, dass ich überhaupt reisen kann an einen Ort, den ich mir sonst nie leisten hätte können. Darüber offen zu sprechen, ist das, was mich dabei u.a. bewegt. Viele Kulturschaffende leben prekär, arbeiten oft alleine – und pflegen nach außen oft das Bild einer zurecht romantisierten Freiheit. Mag sein, dass sie mehr Freiheit-zu haben als andere, aber nicht mehr Freiheit-von.

Ist alles relativ. Gestern mit einer Filmemacherin aus Nairobi geskypt. Viele ihrer Kolleg*innen bekamen während der Covid-Pandemie keinen Cent staatliche Unterstützung. Heute lebten einige von ihnen auf der Straße. Das ist nicht vergleichbar mit der Situation in den USA oder Deutschland, wo es vor allem zu Beginn der Pandemie viel Support gab. Doch die Pandemie der Einsamkeit, die Covid nicht erzeugt, sondern offenbart hat, ist geblieben. Einsamkeit übrigens nicht (nur) im engen Sinne (alleine mit gesenktem Kopf zuhause sitzen), sondern als kulturschaffende Person immer stärker den Kräften des Systems ohne kollektiven Schutz ausgesetzt sein.

3

Genug davon, das soll ja kein berichterstattender Blog sein, in dem auf A brav B folgt. Vielmehr soll der Unwahrnehmbarkeit der Gesamtheit eine Form gegeben werden.

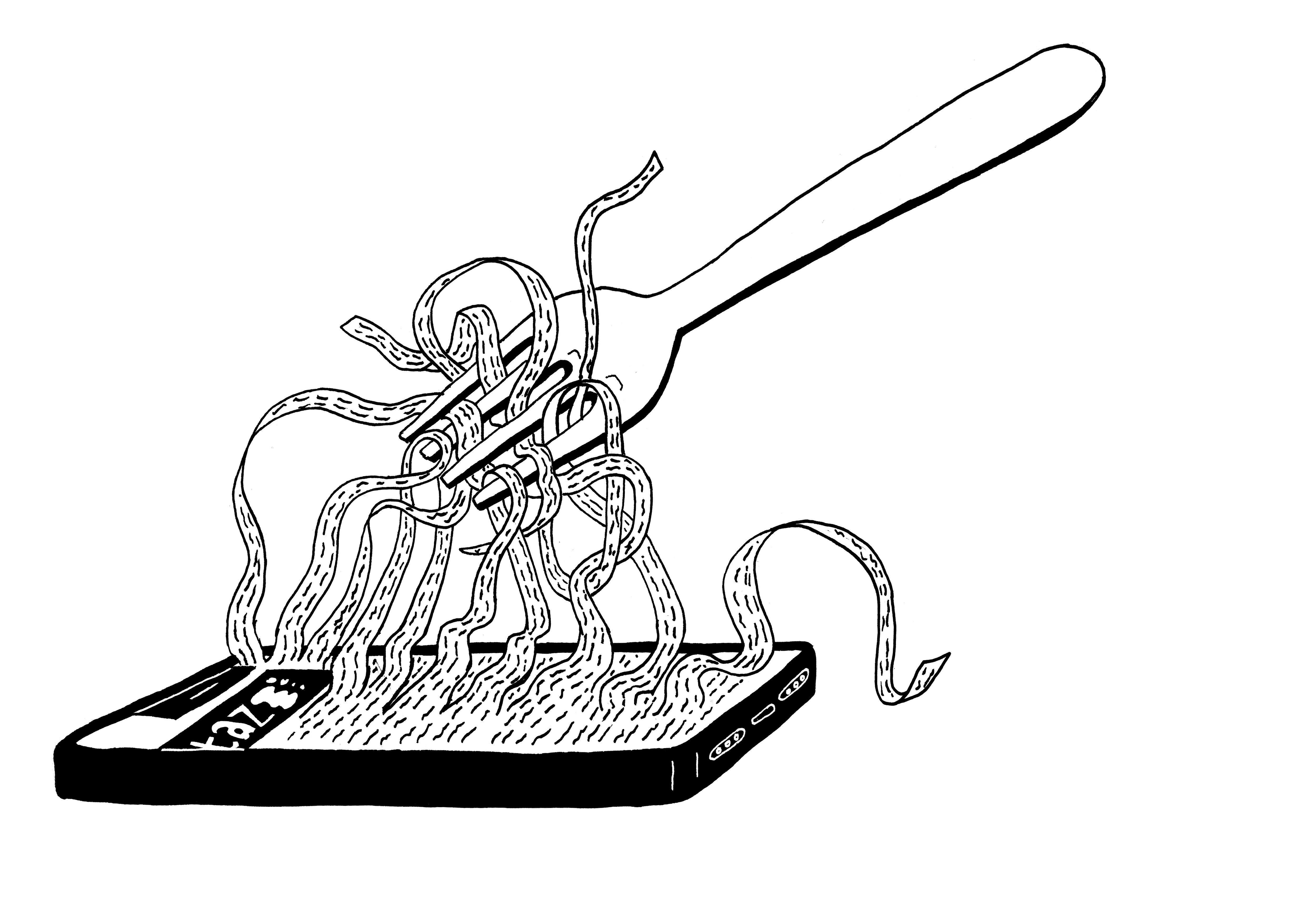

Es muss sein wie in den Filmen von Robert Altman: umherschweifender Kamerablick, der zufällig irgendwo einrastet, alles irgendwie gleichzeitig, überlappende Sounds, Stimmen, Wirklichkeitsfetzen, kurze subjektive Gegenwarten von Menschen und Dingen, allem eine gleichwertige Bedeutung zukommen lassen, heimgesucht vom Main Character Syndrom.