Ich bin in New York City gestrandet. Mein Passport wurde geklaut. Seit sechs Tagen lebe ich in einem Zelt auf dem Dach einer DIY-Artist Residency in einem Industriegebiet im Norden Brooklyns. Eine günstige Not-Unterkunft, die mir die liebevoll besorgte Direktorin zur Verfügung gestellt hat. Ich darf auch duschen und die Küche nutzen. Morgens um 6 Uhr wecken mich hupende LKWs und die schnaufende Hydraulik der Bagger, die ein paar Meter weiter Baugruben ausheben. Ab 7.30 Uhr konkurriert die konzertlaute Popmusik der Bauarbeiter mit der aus den Fabrikhallen und Autowerkstätten.

Es regnet oft, ich verlasse morgens das Zelt und kehre nachts zurück. Schleppe mich durch die Tage wie eine herumstreunende Katze auf der Suche nach den Zeichen der Stadt. Laufe stundenlang durch Straßenzüge und schreibe unablässig, gehe irgendwo rein und wieder heraus, führe Interviews mit Aktivist*innen und Musiker*innen, sitze in Coffeeshops, bewundere die Auswahl von Schokoriegeln im Supermarkt, lese aus Wayne Koestenbaum „Figure it out“ oder verkaufe ein paar Scheiben meines Duos aphtc an Plattenläden.

Manchmal kommt die Sonne heraus und scheint wie ein Lover, der ein schlechtes Gewissen hat nach einem Streit.

Eines Morgens, um 10.17 Uhr, bremst ein Mann auf dem Fahrrad abrupt und ruft: „Wow, tolle Mütze, die ist mir schon von weitem aufgefallen“, und fährt weiter.

Die USA hoffen auf einen Sieg der Ukraine gegen Russland. Andererseits wird in diesem Fall die Möglichkeit für eine nukleare Eskalation auf russischer Seite wahrscheinlicher.

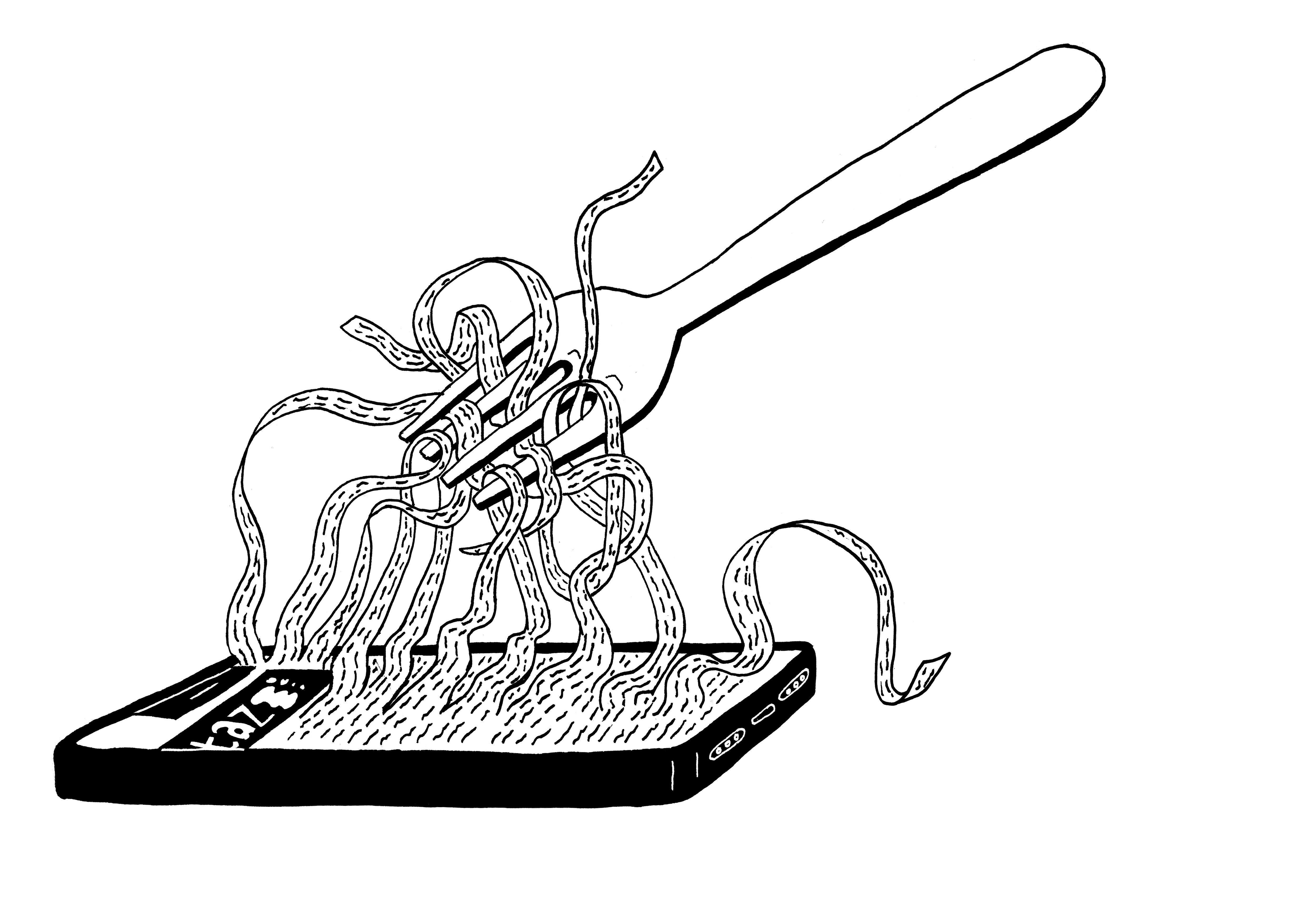

Ich codeswitche zwischen den Sphären wie eine kaputte Ampelschaltung. Frage Passanten „How are you?“, beende die E-Mail mit einer Norient-Autorin mit Liebe Grüße, streiche ebenjenes „Liebe“ in einer weiteren E-Mail an das Deutsche Generalkonsulat wieder heraus, ersetze es durch „Freundliche“, zögere kurz, ob nicht „Beste“ besser wäre, um die kafkaeske Förmlichkeit des Konsulats ein bisschen zu stören und zugleich eine erforderte Distanz zu wahren, helfe einem älteren Herren die Treppe hinauf oder springe über die Subway Absperrung.

Autor*innen verwendeten die Wörter „ich“ und „mir“ 42 Prozent 2019 mal mehr als 1960. Steht in einem Buch über Narzissmus, das irgendwie nervt mit seiner Rechtschaffenheit.

Ich glaube, meine Aufgabe hier ist auch, Sprache ihrer Ideologie zu überführen. Das sich stetig wiederholende „gerne“ der Barista als automatische Antwort auf das Danke der Kund*innen wirkt wie eine passiv aggressive Umkehrung der Verhältnisse. Es verstärkt auf irgendwie aufdringliche Weise das Gefühl der Entfremdung im Kapitalismus, eine Art Trotzhaltung gegenüber dem ungeliebten Job, der zwar Spaß macht, aber irgendeine Wunde hinterlässt, die erstmal unsichtbar bleibt.

Totaler Quatsch. Meine Aufgabe hier ist es, Dinge zu finden und zu schaffen, die noch kein sprachliches System haben, das ihnen eine gewisse Sicherheit in der hiesigen Welt gibt.

Der Satz „I feel like“ – im Deutschen vergleichbar mit „ich glaube“ – hat laut Google Ngram Viewer im 21. Jahrhundert einen signifikanten Aufschwung erlebt. Früher wurde er überdurchschnittlich oft von Frauen verwendet, womöglich um die Bedeutung der eigenen Meinung abzufedern.

Auf dem T-Shirt eines Mannes, der im Coffeeshop auf- und abläuft und auf seinen Vanilla Latte wartet, steht: „Shoot Drugs.“ Später sehe ich, es ist ein Fanshirt von Leftover Crack. Geniale Punkband.

Wer auch immer unsere Aufmerksamkeit kontrolliert, bestimmt unsere Zukunft.

Der Coffeeshop an der Metropolitan ist heruntergekommen, auf dem Tisch am Fenster, wo ich diese Worte tippe, liegen Krümel von Cookies und Blätter einer vertrockneten Pflanze, die mir traurig zunickt, sobald ich sie anschaue. Auf den Helmen der drei Bauarbeiter kleben Aufkleber und Sprüche.

Die TV-Journalistin Golineh Atai spricht bei Markus Lanz von der zunehmenden „Brutalisierung der Sprache“ in der russischen Diplomatie seit dem Zweiten Tschetschenienkrieg 1999. Schon damals, betont sie, hätten ihr Journalisten vom russischen Staatsfernsehen Dinge gesagt wie: „Die westlichen Medien sollen gerne dahin fahren, dann würde man schon sehen, was dort mit ihnen passiere.

Die Leute neben mir im Coffeeshop verdienen das vierfache von dem in einer Stunde, was ich an einem Tag verdiene. Doch sie sehen mir verdächtig ähnlich.

Eine Frau sagt: „Ja, bitte viel Sirup. Ich will meinen Kaffee nicht schmecken.“

Der Freund von Sparrowhawk, Abkömmling eines Native American Tribes aus Kanada, sagt, Einsamkeit sei ein Mangel an Zugehörigkeit.

Der Senat in den USA wird diese Woche über ein Hilfspaket von 40 Milliarden US-Dollar für die Ukraine abstimmen: Sechs davon gehen an „Waffen, nachrichtendienstliche Unterstützung, Ausbildung und andere Hilfe zur Verteidigung für die ukrainischen Streitkräfte“, 3,9 Milliarden sind vorgesehen für Operationen des European Command, einschließlich Unterstützung für Aufklärung („intelligence support“) und weitere elf für Ausrüstung aus den USA, Waffen und Nachschub an Verteidigungsgerät, -ausstattung und Munition.

In Chinatown, Manhattan gibt es einen Laden, der Fat Choy heißt. Draußen zwei Typen, die alles, was sich bewegt, kommentieren. Eine Frau geht vorbei. Sie hält eine Plastiktüte in ihren Händen, aus der ein blasses Rot schimmert. Als sie näher kommt, wird der Inhalt sichtbar: Es sind Tierköpfe. Einer der Männer sagt: „Hey Freak.“

Auf der Jacke eines Mannes steht: „God bless the Dead“.

Die New York Times titelt: „One million. A nations immeasurable grief“.