Der Bär flattert schwach in östlicher Richtung.

Aus dem kühlen Süden fuhren wir nach Marrakesch und bezogen das Grandhotel ›Palais El Badia‹, das fünf Sterne hat wie das ›Mamounia‹, jedoch nicht so mondän ist. Angenehm, die Sonne schien, der Pool war geheizt, wir konnten uns endlich mal im Liegestuhl ausruhen. Etwas anstrengend war der Aufenthalt trotzdem, weil der König über Silvester in der Stadt weilte. Da drehten die Marokkaner immer durch, wenn er eine seiner Städte besuchte. Unser Hotel war mit zahlreichen Hofbeamten und Regierungsmitgliedern belegt, entsprechend viele Männer mit einseitig ausgebeulten Jacketts geisterten durch die Gänge. So etwas ist der Entspannung nicht sehr zuträglich. Aber wie es sich eben so mischt, es lagen auch viele Franzosen am Pool, das neutralisierte die Arroganz des Hofstaates.

Wir wanderten auch durch die Souks und über den Djemma-el-Fna, wie es das Touristengesetz befiehlt, wir gingen ins ›Dar es Salam‹, ein Folklorelokal im Stil von ›Tausendundeiner Nacht‹ in einem ehemaligen Palast in der Medina. Dort aßen wir mit Täubchenleber gefüllte Pastillas, anschließend am Spieß gebratenen, knusprigen Hammel, tranken einen recht guten marokkanischen Cabernet dazu, freuten uns zwei Stunden am Essen und an den Bauchtänzerinnen. Das kostete inklusive Bakschisch für Kellner und Tänzerinnen gerade mal zweihundertfünfzig Dirham, also fünfzig Euro. Dagegen berappten wir für ein Menü im ›Najma‹, dem Restaurant des ›Mamounia‹ – was nicht berauschend war –, achthundert Dirham, also hundertsechzig Euro, und für die zwei Absacker in der ›Churchill‹-Bar desselben Hotels ebenfalls fünfzig Euro, allerdings inklusive ›Play it again, Sam‹-Geklimper. So priesen wir uns glücklich, daß es mit dem Wohnen in diesem Luxushotel – das seinem Ruf nicht gerecht wird – nichts geworden war.

Dafür nahte nun das bombastische Silvestermenü im ›Palais El Badia‹. Es war ganz ordentlich, glaube ich, obwohl wir fast nichts davon mitbekamen, und das hatte seinen Grund. Im Restaurant waren gute Plätze für uns reserviert. Barbara und ich saßen am Kopfende einer der langen, festlich gedeckten Tafeln, der Tisch war hauptsächlich mit Franzosen besetzt, die kümmerten sich nicht weiter um uns, man tauschte halt die üblichen Höflichkeitsfloskeln aus. Aber zwei Stühle neben uns waren noch frei. Die erste Folkloregruppe mit ihren Tars, Bendirs und Raitas, in weißen Turbanen und Dschellabas, den Krummdolch umgegürtet, schlängelte sich in den Saal, da erschien ein seltsames Pärchen in der Tür. Was heißt seltsames Pärchen? Über den Mann ist nichts weiter zu sagen, als daß er einen blauen Anzug trug. Die Frau hingegen trippelte – nein, trampelte und stolperte auf hohen Japankorkeln, also extremen Plateauschuhen, einher. Sie war aber keine Japanerin, sondern hatte flusiges aschblondes Haar. Und diese Europäerin trug einen perfekten Kimono mit allem Tod und Teufel, dem breiten Obi-Gürtel, hatte sich allerdings nicht als Geisha geschminkt, sondern ihr rundes blasses Gesicht mit normalem Make-up behandelt. Während dieses Paar sich nun einen Weg durch die Tischreihen suchte, prusteten die anderen Gäste verstohlen über den seltsamen Aufzug der Frau, und wir prusteten mit: »Höhöhö!«

Wir ahnten noch nichts Böses, doch da steuerte unter dem Klang von Tamburinen, Trommeln und Klarinetten diese Schießbudenfigur auf uns zu und setzte sich mit ihrem Begleiter neben uns auf die freien Stühle. Sie stellten sich als Herr und Frau Posemuckel vor, erklärten unverzüglich und ungefragt, sie kämen gerade aus Japan, und Elke habe sich dort einen traditionellen Kimono anmessen lassen. Auch wurde sogleich erwähnt, daß man vorher auf den Philippinen war, dann in Bangkok, nach Marokko wollten sie in die Karabik. Also die beiden reisten umher, schienen offenbar überhaupt nicht arbeiten zu müssen, hatten vielleicht im Lotto gewonnen, auf Systemschein mit drei Hauptgewinnen. Jedenfalls steckten uns diese Leute aus Peine sofort, daß sie gestopft seien. Knatschverrückt mit einem Kimono in Marokko!

Egal, wir wollten uns den Silvesterabend nicht verderben lassen, deshalb unterhielten wir uns mit Elke und Horst höflichkeitshalber. Außerdem war es ja eine tolle Komödie – um so etwas zu erleben, mußt du sonst ins Kino gehen. Gerade vollführten Berbermädchen ihre rhythmischen Schreitänze, und während sie in die Freudentriller ausbrachen, berichtete Elke lüstern kichernd, daß sie in einem Laden in der Medina gewesen seien, der ›Zu den hunderttausend Gewürzen‹ heiße, und dort ein teures Pulver gekauft hätten: »Ein Aphrodisiakum, das könnte man doch einmal ausprobieren.« Wir standen immer noch auf dem Schlauch. »Um Gottes willen!« sagte ich lachend zu der Frau, »wahrscheinlich Spanische Fliege, da müssen Sie sich ein bißchen vorsehen. Mittelalter und Rokoko sind voll mit Geschichten über das Zeug, und Casanova ist fast daran gestorben. Das ist noch nicht mal ein Aphrodisiakum, sondern nur giftig, und diesen Händlern ist es doch egal, wenn Sie daran sterben.« Barbara echote: »Die besten Kräuter in dem Laden sind die, die weder schaden noch helfen.« So redeten wir dahin, nichts Arges ahnend. Allerdings war damit das Thema auf dem Tisch, nun konnten wir uns vor Anspielungen und Eindeutigkeiten des aufdringlichen Duos kaum noch retten. Es war leider erst elf Uhr, das Dessert wurde gerade verspeist, und während die Tänzerinnen die Bäuche kreisen ließen, probte der Mann im blauen Anzug auf Barbara ein, als sei es schon ausgemachte Sache, daß man nach dem Essen gemeinsam verschwinde, und die Kimonoschreckschraube versuchte dasselbe bei mir.

Wir saßen wie auf heißen Kohlen, um endlich von dem Swinger-Pärchen loszukommen. Denn selbst für einen Menschen, der mal Pornographie hergestellt und vertrieben hat, gilt doch das Grundrecht der Wahlfreiheit. Jedenfalls habe ich Libido immer demokratisch betrachtet und nicht als Drang zu zwanghaften Handlungen, die anderen und mir keine Chance lassen, ja oder nein zu sagen. Gut, inzwischen überbieten sich die Medienkonzerne bei der Auflösung von Intimität, versuchen ihre Einschaltquoten mit Outings und Diskussionen zu halten, in denen Exhibitionisten darüber sprechen, ob man besser in der Hocke pinkelt oder im Stehen, und wer es wem mit Gummischnuller oder im Lederkoller am besten besorgt. Ich möchte hier nur ganz nebenbei mal darauf hinweisen, daß Anfang der Achtziger die Rücksichtnahme, ob man eine sexuelle Vorliebe teilt oder nicht, durchaus noch Usus war. Wahrhaftig, was dumpfe Direktheit angeht, erwiesen sich Horst und Elke als wirkliche Pioniere. Barbara und ich signalisierten uns: Vor diesen Typen hilft nur noch die Flucht.

Man servierte den Mokka, ich rief den Kellner und gab ihm ein Trinkgeld. Überrumpelt! Denn Elke und Horst saßen noch vor ihren Täßchen, als wir aufstanden. »Entschuldigen Sie uns jetzt – und alles Gute für den Jahreswechsel«, verabschiedeten wir uns von den grauenhaften Leuten. Ssssst, raus auf den langen Flur. Das Hotel war U-förmig gebaut, im Mitteltrakt gab es einen langen verglasten Gang, der an den Speisesälen und den Serviceräumen, also Bank, Friseur, Kiosk, entlangführte, an seinem Ende lag die Bar. Kaum waren wir zehn Meter gegangen, da schrie es hinter uns: »Hallo! Hallo! Warten Sie bitte!« Die Stimme der Kimonofrau! Ohne mich umzudrehen, zischte ich: »Los, Barbara, jetzt rennen!« Sie hatte wieder die bewährte Silvesterkleidung an, blaues Seidenkleid, blaue Pumps, trotzdem lief sie, so schnell sie konnte, und ich mit. An der Tür zur Bar angekommen, guckten wir uns um, da schleifte Horst seine Elke auf ihren Kothurnen mehr mit sich, als daß sie rannte. »Wir müssen nur noch unseren Platz erreichen, dann sind wir gerettet«, beruhigte ich Barbara.

Der dicke Barfritze winkte uns freundlich zu. Für einen unmäßig hohen Tip von hundertfünfzig Dirham, fast dreißig Euro, hatte ich nämlich zwei der raren Plätze reservieren lassen. Er führte uns zu einem der besten Tische neben marokkanischen Moulays. Es war klar, hier trafen sich die angesehenen Männer der Stadt. Wir rutschten auf die halbrunde, mit grünem Leder bezogene Bank, auf der zwei Personen bequem sitzen konnten, und schwupp – quetschte sich Horst neben Barbara und Kimono neben mich. Jetzt half nur noch brutale Deutlichkeit: »Hier ist kein Platz für Sie«, sagte ich, »wir haben diesen Tisch reserviert, um Silvester zu feiern, und zwar allein!« Die standen aber nicht auf. Es kam der Dom Perrignon, der Barmann stellte vier Gläser hin, weil er dachte, diese Leute gehörten zu uns. »Bitte nur zwei Gläser, wir trinken alleine«, mußte ich ihm bedeuten. Er guckte verwirrt, die Swinger bestellten daraufhin zwei Gin-Fizz, und Elke meinte ungerührt: »Wir könnten doch eine schöne Nacht zu viert verbringen …« Da reagierte Barbara sofort: »Jetzt ist gleich Mitternacht. Ich sage dir, Jörg, ich wünsche denen kein frohes neues Jahr! Ich sehe doch, wie es in dessen Kopf tickt, wie der auf den Neujahrskuß lauert und mir seine eklige Zunge in den Hals würgen will, pfui Deibel!« Elke sprang auf und eilte zur Toilette, kam mit verheulten Augen wieder, und Horst trötete beleidigt: »Elke hat geweint!« »Es ist uns egal, ob Ihre Frau weint, wir wollen nur unsere Ruhe!« meinte ich. Es nützte alles nichts, der tolle Tisch, die Flasche Dom Perrignon, unsere Partagás – diese Arschgeigen gingen nicht! Sie saß weiter da mit Tränen in den Augen, und das noch geschlagene zwanzig Minuten – bis kurz nach zwölf blieben die beiden mucksch an unserem Tisch sitzen. Zwar taten wir so, als wären sie Luft, aber natürlich versauten uns diese penetranten Menschen den Jahreswechsel.

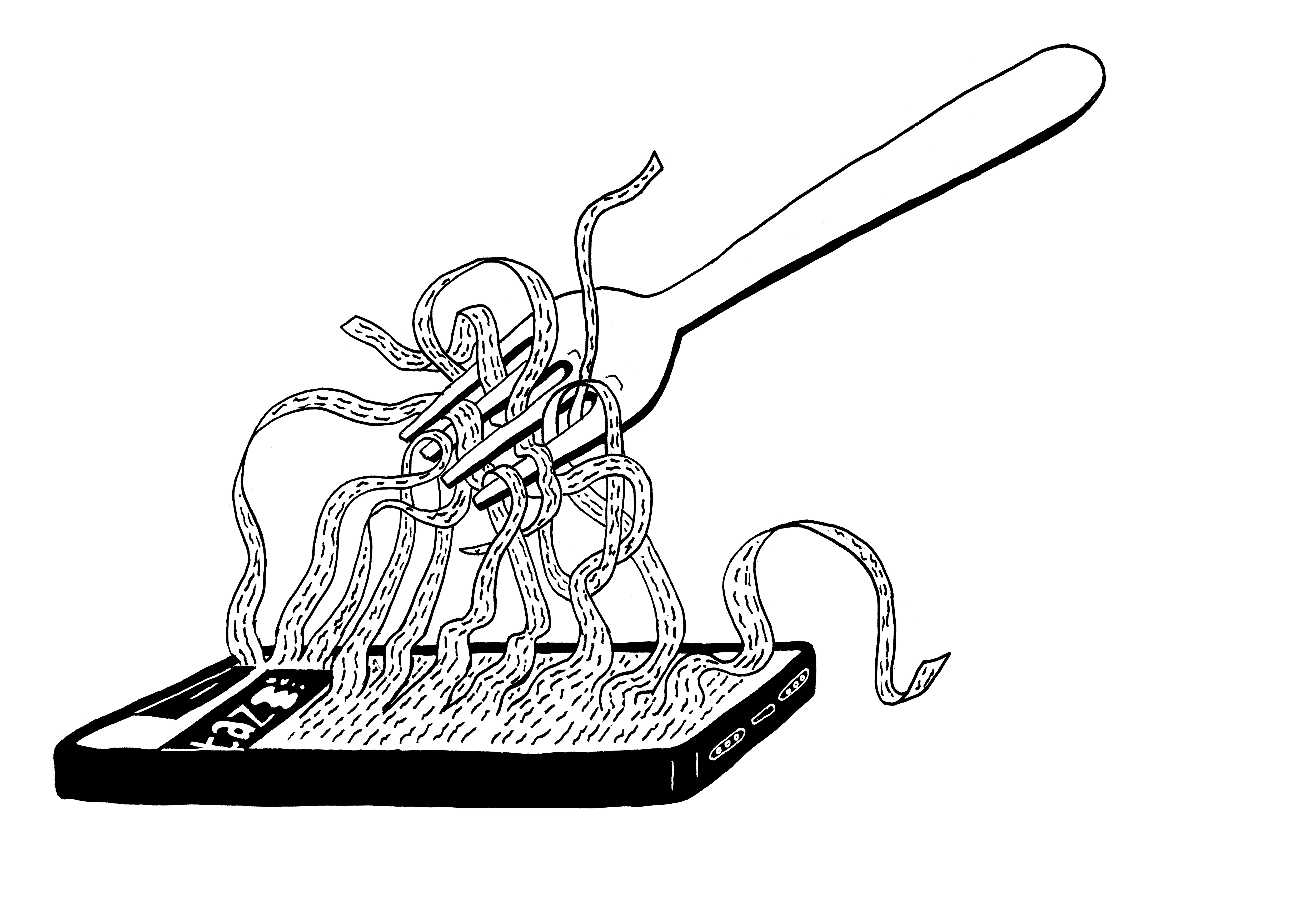

Es kann kein Mißverständnis gegeben haben, deshalb steht fest: Die Swinger arbeiteten mit der Holzhammer- beziehungsweise der Random-Methode und haben vermutlich schon mehrfach Erfolg damit gehabt. Bereits als sechsjähriger Knabe verachtete ick solche Beeester zutiefst, die auf Abweisung nicht reagierten, keinen Stolz hatten und einfach stur dabei blieben: »Ich will mitspielen!« Vielleicht ein erfolgreiches Lebensprinzip?! Mag sein, aber beim Gruppensex eher doch nicht zu empfehlen. Nein, ich denke, daß diese beiden gleichzeitig auch Masochisten waren, die sich mit Lust beleidigen ließen, gern öffentlich weinten und sich auf diese Weise ihren Kick holten. Und was lernt man aus dieser Geschichte? Nimm nie an einem Silvesteressen teil, ohne deine Tischnachbarn zu kennen!? Quatsch! Für solche Situationen gibt es keine Ratschläge oder Versicherungen, das sind Kommunikationskatastrophen, also höhere Gewalt.

(BK / KS)