Der Bär flattert in nordöstlicher Richtung.

Als ich (JS) 1965 bei Kiepenheuer und Witsch in Köln gekündigt hatte und ein kurzes Gastspiel bei der Versandbuchhandlung Josef Rieck in Aulendorf (Oberschwaben) gab, schickte mir Georgia Gembardt aus Köln dieses Fotoleporello. Sie hatte die Fotos der Gembardt-Frauen auf ein winziges Souvenierleporello mit Ansichten von Köln geklebt. Von oben nach unten: Mutter Gembardt, Georgia, Katharina Gembardt (später Hammerschmidt), Mutter Gembardt, Katharina, Georgia mit N.N., Katharina, Georgia, Georgia, 1965.

Aus den Verklammerungen politischer und belletristischer Hervorbringungen, wie sie im Verlag Kiepenheuer und Witsch sichtbar wurden, entstand eine Protoszene der alten Unübersichtlichkeit. In der begegneten sich Menschen, entwickelten sich Schicksale, begannen Karrieren und Untergänge. Ähnlich schlicht und ergreifend, wie um dieselbe Zeit Gudrun Ensslin und Bernward Vesper sich im Kursaal von Bad Cannstatt verlobten, die Pfarrerstochter mit dem Dichterssohn im Beisein von Papi und Mami, besteckt mit Verlobungsbuchs, so unspektakulär liefen auch bei mir erste Begegnungen mit Menschen ab, die später als Linke zu Personen der Zeitgeschichte wurden.

Dafür ein Beispiel: Carola Stern war eng befreundet mit Ulrich Gembardt, dem stellvertretenden Chefredakteur des WDR-Hörfunks. Solche wichtigen Leute haben ja oft Töchter oder Söhne, die nicht wissen, was sie tun sollen. Also wird die Freundin gefragt: »Könnte Georgia irgend etwas bei Kiepenheuer und Witsch arbeiten? Sie hat keine Lust, das Abitur zu machen.« Deshalb saß die siebzehnjährige Georgia bei mir als Hilfskraft für den faulen Herrn Wetzel und schnitt Rezensionen aus. Im Laufe der Zeit kamen so einige Zeitungsschnipsler zusammen, inklusive der jüngsten Witsch-Tochter Purzel und Heinrich Bölls Neffe Victor, die in der Stunde eine Mark fünfzig kassierten, also im Monat dreihundert Mark. Genau, nicht mehr! Bedenke mal, ich als toller Werbehecht war bei achthundert, bis ich auf dem Flur einen Lohnstreifen fand, darauf den Namen ›Assmus‹ las. Kannte ich nicht, also brachte ich den Schnipsel zu Lotte Ehlers. »Ach nee«, rief sie ärgerlich, »hat die schlampige Stern wieder was rumflattern lassen!« Carola Stern war demnach ein Pseudonym, egal, aber daß sie eintausendeinhundert verdiente, wurmte mich. Es gab damals noch das Gehaltsgeheimnis! Ich weiß nicht mehr, ob man es regelrecht verboten hatte, darüber zu sprechen, jedenfalls war es ein Tabu. Wütend marschierte ich zu Witsch: »Ich bin Werbeleiter und kriege achthundert. Das geht nicht! Carola Stern verdient eintausendeinhundert!« »Woher wissen Sie das?« »Ich weiß es eben.« »Hören Sie mal, mit fünfundzwanzig ist das ein sensationelles Gehalt! Was denken Sie sich denn?!« »Ich denke mir, daß ich nicht weniger verdienen möchte als Carola Stern.« »Die Frau ist zehn Jahre älter, hat bereits eine Karriere …« Er feilschte mit mir wie auf dem marokkanischen Markt, schließlich waren wir bei neunhundertfünfzig Mark ab nächsten Ersten, und wenn sich alles so positiv weiterentwickle – wie beim Windhunderennen –, sollte ich bald eintausendeinhundert kassieren. Was so auch geschah. Mit der genauen Bezifferung des Eingemachten läßt sich die Zeitreise zurück ja immer schön beschreiben.

Georgia saß bei einem Stundenlohn von einer Mark fuffzig lustlos vor den Stapeln. Ein mittelgroßes Mädchen, bißchen Babyspeck noch, obwohl sie, glaube ich, dunkelbraunes Haar hatte, färbte sie es sich geradezu manisch schwarz. Diese Haarfarbe sah unnatürlich aus, irgendwie paßte das nicht zu ihrer blassen Haut. Sonst gefiel sie mir gut, verträumt und freizügig. So befreundete ich mich mit ihr, es gab aber noch keine Techtelei, Georgia erzählte mir nur von ihren Schwierigkeiten mit den Männern. Weil ihre Eltern ihr nichts verboten, stürzte sie sich in Bohemeaffären, wie sie im Buche stehen, harmlose, damals aber wilde Sachen. Sie stand einem Maler als Akt Modell, der natürlich mit ihr vögelte, ist ja klar, gehört zu einer Ateliergeschichte. Der Bursche war selbstverständlich auch ein Genie, das sie nicht gut behandelte, gehört ebenfalls ins Klischee. Nicht hinein paßte, daß dieses junge Mädchen sich nicht in den Rhein stürzte, sondern dem Pinselquäler mit Vorträgen über Frauen- und Menschenwürde auf den Wecker fiel sowie eigentlich nur noch bei und mit ihm verkehrte, um ihm den Marsch zu blasen. Das, fand ich, sei unnötige Liebesmüh, daher riet ich ihr, ihn einfach nicht mehr aufzusuchen. So ging die Affäre zu Ende, dafür besuchte ich sie jetzt in ihrem Elternhaus.

Zum Freundeskreis der Familie gehörten zahlreiche, meist prominente Unterdrückte und Verfolgte, beispielsweise James Baldwin. Der junge Biermann spielte im Wohnzimmer auf der Gitarre – er durfte rüber, hatte ja immer Westprivilegien. Georgias Mutter war eine kleine drahtige Frau mit ziemlichem Zinken, schwarzäugig, witzig, nicht schön, aber lebendig. Der Vater machte als Schwerenöter mit Kulturfrauen rum, aber dezent, ohne den Familienfrieden zu stören. Bei ihnen verkehrte Nina Grunenberg, damals ein ›Zeit‹-Star. Also ein offenes Haus, eine relativ offene Ehe, wobei ich nicht weiß, wie offen sie für Frau Gembardt war. Ich lernte Georgias Schwester Katharina kennen, die mir bis auf die Eigenart, sich ihre langen Haare so schwarz zu färben wie Georgia ihre kurzen, auch gut gefiel. Katharina ging mit einem schwarzen GI, beide Töchter waren von Heterophilie befallen unter besonderer Berücksichtigung schwarzer Hautfarbe, was aber nicht so weit ging, die toten weißen Männer von Homer bis Heine abzulehnen, das hätte der Vater bei aller Permissivität nicht zugelassen. Nicht rumwitzeln! Die Leute führten eben einen linken Salon mit angegliederter Werkstatt für gute Taten. Das gefiel mir, ich hätte mich sicherlich in Georgia weniger verliebt, wenn sie nicht aus diesem Umfeld gekommen wäre.

Von love and squalor mit ihr soll jetzt nicht die Rede sein, das begann erst, als ich bei Melzer anfing. Ich möchte etwas über ihre Schwester Katharina sagen, und zwar zur Klärung der Unübersichtlichkeit. Ich machte für den Melzer Verlag eine Goodwilltour mit dem ersten Programm, für das ich verantwortlich war: Thomas Manns ›Sieben Manifeste zur jüdischen Frage‹, eine Normalausgabe, dazu eine numerierte bibliophile auf Büttenpapier, dann ›Lingua Tertii Imperii‹ von Victor Klemperer und ›Aus Mirjams Brunnen‹. Die Avantgarde bereitete ich heimlich vor: Leroi Jones’ ›Dantes System der Hölle‹, Hülsmanns ›Vakher‹ und Felix Greenes Chinabuch ›Listen, Lügen, Lobbies‹. Für die BfG mußte ich Aufträge vorweisen, also zog ich als mein eigener Verlagsvertreter los, attackierte die Buchhändler. Auf dem Wege in den Süden, nachdem ich zuvor das Ruhrgebiet relativ erfolgreich abgeklappert hatte, besuchte ich in Frankfurt diverse Buchhandlungen, aber auch das ›Café Express‹ in der Kaiserstraße, was leider zur Folge hatte, daß meine Reisekasse leer war und ich am nächsten Morgen in meinem Bett im ›Wesereck‹ mit roten Klüsen und schlechtem Gewissen krampfhaft überlegte: Wen kenne ich in Frankfurt, den ich anpumpen könnte?

Mir fiel nur Katharina Gembardt ein, die mit Spitznamen Cat hieß, sie wohnte in der Hansaallee in der Mansarde eines alten Bürgerhauses. Sie freute sich, mich zu sehen, konnte das jedoch nicht gut zeigen, denn sie war wieder mal dabei, ihr Haar schwarz zu färben, stand also vornübergebeugt mit den langen Zotteln und bat mich, ihr beim Spülen zu helfen. Frauen sehen ja immer fürchterlich aus bei dieser Tätigkeit, ihre Gesichter bekommen ein Aussehen wie frisch gekocht. Danach wurde gefönt, dabei schwärmte sie mir von ihrem schwarzen GI vor und schimpfte auf die Schule, ein Internat in Schlüchtern für aufmüpfige Kinder, das sie als Externe besuchte, weil sie wegen Insubordination von diversen Kölner Schulen geflogen war. Endlich kam ich dazu, ihr mein Anliegen vorzutragen: »Ich habe mein Geld verbraten, muß dreihundert, vierhundert Mark aufreißen als Darlehen, weil ich diese Reise für meinen Verlag beenden will. Ich möchte noch nach Stuttgart, Nürnberg und München.« Ohne Vorwürfe und Ausflüchte kam von ihr: »Klar. Ich habe selbst auch keine Mark, aber Freunde leihen es mir sicher.«

Fortsetzung folgt

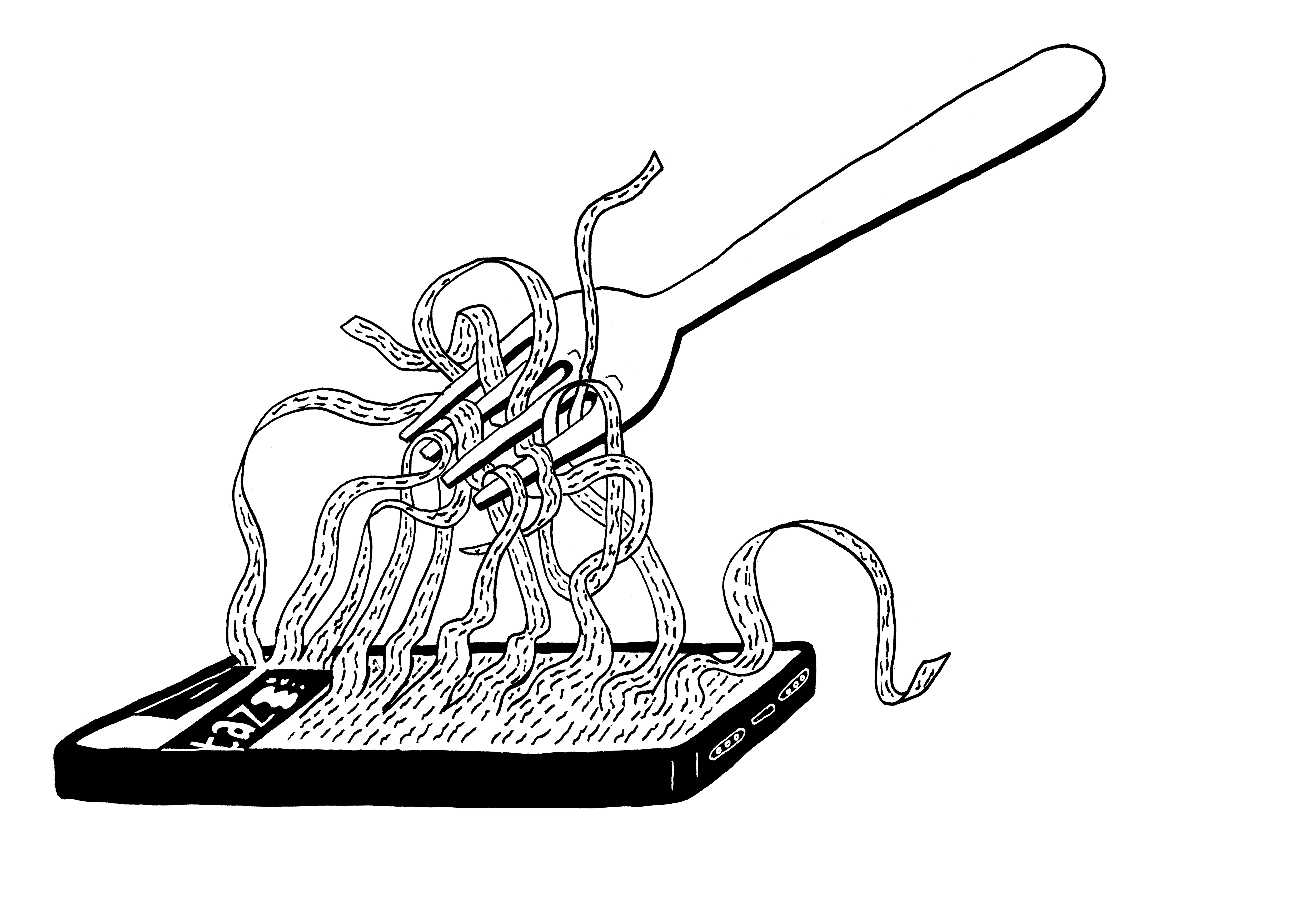

Bis kurz vor Weihnachten ruderten wir in den alten Zeiten herum, in einem Meer von Fotos, die wir ins Deutsche Literaturarchiv einliefern haben. Die ganze Bude sah aus wie ein Fließband mit Archivschachteln. Die Bilder aus der Vergangenheit gingen uns emotional ganz schön auf den Wecker. Wir trösteten uns damit, daß wir auch eine Auswahl von ungefähr 50 Fotos machen konnten, die zu ›Schröder erzählt‹-Geschichten passen, welche wir in nächster Zeit in unser tazblog stellen werden.

(Fotos: privat / DLA / BK / JS)