Schlund (1934 – 2017) wuchs ohne Fernseher auf. Er war in einer Zeit Kind, als Kienzle „deutschen Klang für deutsche Uhren“ produzierte und im Volksempfänger mit schwülstigen Sprüchen für die Liebe zur deutschen Heimat warb. Und blieb ein Kind. Ein Leben lang. Weil es bei all dem Heil! und mit gestrecktem Arm so verdammt schwer war, ein Kind zu sein. Und überhaupt, weil man zum Kinde doch erst reifen muß! Schon als Kind hätte er lieber gemalt. Später dann war seine ganze kleine Wohnung vollgestellt mit Leinwänden, auf die Tische, Stühle, Spielzeuge, Dreifaltigkeiten, Blätter, Kreuze, Frauen, Roller, Hosen, Schuhe gemalt waren. Eben alles, was man so braucht. Schlund (s. Foto) war ein gebrauchter Maler. Einen wie ihn gilt es zu erzählen.

Natürlich geht so ein Krieg vorbei. Nur die Angst, die hört nicht auf. Leider. Die Angst überlebt in den Katakomben der Seele, an einem streng geheimen Ort, der liegt gleich um die nächste Ecke, Du hast die Schlüssel fortgeworfen, und doch vermag die Angst sich zu befreien, springt dich an, irgendwann, wenn Du sie gerade nicht brauchen kannst. Oder sie ist einfach immer da, ein Dauergast, treibt dich durch die Schatten und beisst dich. Immer dann, wenn eine Sirene heult. Zum Beispiel. Also hat nur der Krieg ein Ende. Und doch nicht.

Kurz vor einem solchen Ende steht der kleine Schlund auf dem Hof der Großeltern (die Uniform des Jungvolks hat er längst in der Scheune, oben im Heu, versteckt), hat gerade mal knapp ein Dutzend Jahre auf dem Buckel, die Sonne scheint, nein, doch nicht, jetzt ist der Himmel bewölkt, ein übles Grau da oben, irgendetwas braut sich zusammen, die Russen kommen, sind schon da, und die Kattowitze wird endlich befreit, hat ihm aber noch geflüstert, dass er nichts erzählen soll von seinem Nazistiefvater – der ist inzwischen gefallen, „im Kampf“ haben sie geschrieben -, also kein Wort: „Paß bloß auf, Kiedge, sonst wirst Du erschossen“, sagt sie noch, dann ist sie fort.

Die Russen stellen den kleinen Schlund an die Wand, nachdem sie bereits ein paar Tage auf dem Hof sind. Stellen ihn eigentlich nicht an die Wand, sondern vor das Scheunentor, richten ihre Waffen auf den „Kiedge“, gröhlen, wollen ihren Spaß haben, also muß er still stehen, ganz mucksmäuschenstill, vor dem Scheunentor. Sie schießen, nicht auf ihn, sondern knapp neben ihn, zeichnen seinen Körper, nein, fetzen dessen Umrisse mit ihren Kugeln in das Holz des Scheunentors. Er kneift die Augen ganz fest zu, bis sie sich nach innen richten und stirbt schon mal ein wenig. Dann ist es vorbei, die Sonne scheint nun doch, die Russen gröhlen nach wie vor und er muß Wodka trinken. Oder sonstwas. Auf alle Fälle hochprozentigen Sprit, er hustet, muss kotzen. Dann trinkt er noch einen. Der Krieg ist vorbei.

Aber die alten Lehrer sind noch da. Ganz ohne Parteiabzeichen. Arbeiten mit geschwärzten Schulbüchern, haben ihre Uniformen und Fahnen verbrannt, die Nazi-Asche bläst ihnen ins steifgefrorene Gesicht und sie stehen da sturmbannverweht vor ihren Klassen, auch vor der vom Schlund, auch noch Jahre später, ein bißchen größer ist er jetzt, und sie wollen ihn nicht versetzen. Weil, er malt ja lieber. Hätte überhaupt lieber gemalt. Malt also lieber. Zeichnet. Nicht mehr unter, sondern auf der Schulbank. Ganz offen. Mit dem Bleistift, kleine Skizzen von Ruinenfeldern und Ratten, die in den Ruinen stöbern, dort nachts schlafen. Er glaubt nicht, daß die nachts schlafen, aber er hat den Borchert gelesen und der glaubt das auch nicht.

Der Schwanz von so einer Ratte ist eklig rosa und lang, ziemlich unbehaart, da steht der Lehrer vor ihm, der olle Schmidt, grinst zynisch, zerreißt seine Zeichnung mit den Trümmern und den Rattenviechern. Da steht der Junge mit den eitrigen Pickeln auf der Stirn zornig auf, tritt aus der Bank, brüllt irgendwas und zwar laut: Blödes Nazischwein! vielleicht, und stürmt aus der Klasse.

Das gefällt der Mutter nicht. Ihr Mann ist gefallen und sie würde lieber tanzen. Denn sie war einmal eine begnadete Tänzerin. Vor dem Krieg, der jetzt zu Ende ist oder auch nicht. Jedenfalls war die Mutter eine moderne Tänzerin. „Alle haben mich bewundert. Ich hätte ein Star werden können, wenn der Krieg nicht gekommen wäre“! Und wir reden hier nicht von standardisierten Gesellschaftstänzen, von Walzer, Foxtrott, Polka, sondern von individueller Choreographie, von ausdrucksstarken Szenen, gefühlvollen Kompositionen, von künstlerischem Bühnentanz, jawoll!

Schlunds Mutter war eine biegsame, schon früh beim Ballett gewesen, dann Tanzgruppe hie und Gertrude Bodenwieser da, wunderbare Kostüme, auf alle Fälle bog sich die Mutter, als sie noch gar keine war, in alle Richtungen, dehnte, streckte sich, die Arme gekreuzt, schnellte empor wie eine Feder, warf mit einer einzigen wunderbaren Bewegung des schmalen Kopfes die Haare nach hinten, fiel in sich zusammen, wand sich wieder in die Höhe, drehte sich im Kreis, ach, sie war schön, aber jetzt ist sie wütend. Und Wut wird bei ihr nicht kalt gekocht, sondern jetzt und sofort Hiebe. Mit irgendwelchen Werkzeugen.

Wenn die Mutter wütend war, kam Leben in ihr Gesicht, wenn sie zuschlug, pochte ihr Herz so wild, als stünde der Liebste wieder vor ihr, in seiner schmucken SS-Uniform und war doch nur ein verstockter Junge, ihr Sohn, der die Zähne zusammenbiß und kein Ton. Erst, wenn er sich auf die kalten Stufen der Berliner Dienstbotentreppe hockte, dann, ja dann.

Am nächsten Tag malte der junge Schlund wieder. Den ganzen Tag lang malt er, sitzt da irgendwo in Trümmerberlin in seinem eigenen Atelier, im dritten Stock, in einem Wohnzimmer ohne Fenster, ohne Außenwand, die liegt unten auf der Straße samt Balkon. Die Sonne scheint herein, läuft strahlend über die rissigen Dielen, draußen rumpelt die Straßenbahn vorbei, und er malt mit richtiger Farbe – wo hat er die bloß her? – auf eine Wand ohne Tapete. Auf’s nackte Weiß. Oder auf’s Grau vom Putz vielleicht. Einen Stuhl malt er sich und einen Tisch und dann noch einen Stuhl, falls Besuch kommt. „Ich werde mal ein verdammt großer Künstler“, das schreit er fröhlich in den Himmel über Berlin und die Trümmerfrauen gegenüber heben, einen Seufzer lang, die Köpfe samt den Tüchern und glauben ihm. Schule ist aus.

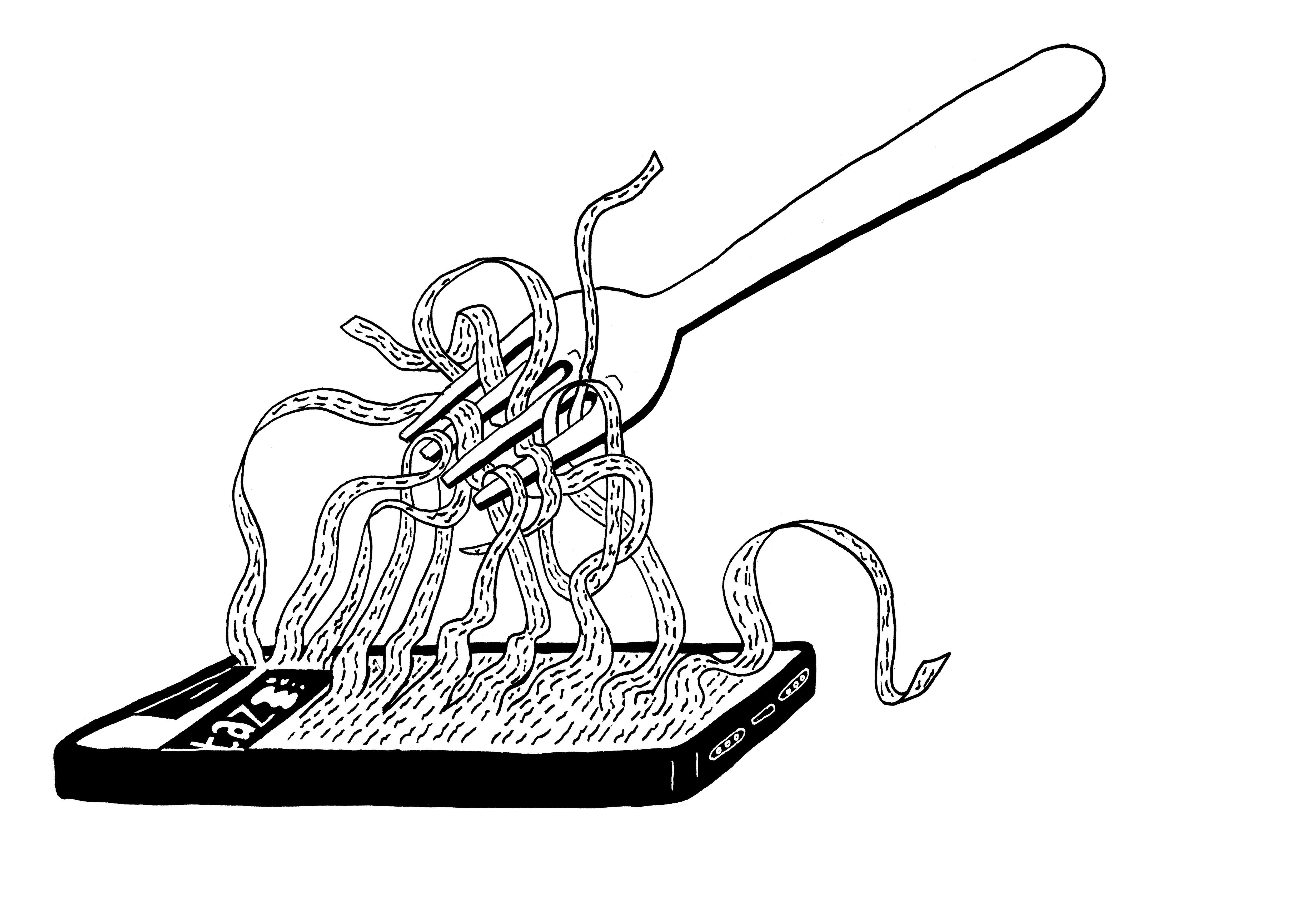

Illustrationen: Joern Schlund

( to be continued)