Nenn mich einfach Schlund, hat er zu mir gesagt, als wir uns in seinem Atelier trafen – verdamp lang her. Hatten gute und schlechte Zeiten. Aber nie ohne Lachen. Nie ohne Weinen. Vor mehr als einem Jahr ist er gestorben: Joern Schlund, der Maler, der Dichter, der Kulturarbeiter – mein Freund. Fast 83 Jahre ist er alt geworden. Ein Bewegter, ein Verrückter, ein Dichter, ein Radikaler, ein Liebevoller. Er war einer, der Farben brauchte. Bilder, die atmen. Bilder, um zu atmen. Ich habe versucht, ihm all die Jahrzehnte zuzuhören, in Kneipen, Zugabteilen, Theaterfoyers, Kirchen, Schulen, Krankenhäusern, Männerpissoirs, habe in das immer älter werdende Gesicht dieses genialen Kindes geschaut und von einem verrückten Leben erfahren, das endlich erzählt, rekonstruiert, aber auch neu erfunden sein will.

(…) Er kam dann nach München. Stimmt schon, es gibt nicht viele Städte, in denen er nicht – wenn auch nur kurz – gewohnt hat, um ein Bild, einen Satz, eine Spur zu hinterlassen. Also München.

Da hat Schlund bereits ein Kind gezeugt, ist auch verheiratet. Hat keine Zeit zum Malen, sondern verdient Geld für seine Lieben, dekoriert, wenn er nicht gerade beim Espresso-Gründgens bequem in großer Runde vor einem Grauburgunder sitzt, dekoriert beim Hugendubel die Buchauslagen. Ach, Bücher!

„Und doch hatte ihn eine geliebt, hatte ihn auf ihren Armen getragen und in ihrem Herzen. Wäre sie nicht gewesen, die rasende Welt hätte ihn längst zertrampelt unter ihren Füßen, ein zerquetschtes knochenloses Schnecklein.“ Bücher. Seit Jahren schon kann er nicht mehr aufhören zu lesen. Findet Halt in Texten, darin oft auch irgendeine Mutter, manchmal seine oder eben die Zeilen über Stephen, im Ulysses, und Joyce ist Stephen, Stephen ist Schlund und Schlund ist Stephen. So funktioniert lesen. Beim Hugendubel. Dort las Schlund regelmäßig in den Pausen. Saß auch schon mal im unverhängten Schaufenster und las. Das fiel auf.

Die Beine gekreuzt, im weißen Kittel, die eine Hälfte des Schaufensters bereits mit Suhrkamp und Fischer dekoriert, sitzt er da, das Buch vor Augen, den Rücken gebeugt, „in Schoßes Sündendunkel lag auch ich, erschaffen, nicht gezeugt. Von ihnen, dem Mann mit meiner Stimme und meinen Augen, und einem Geisterweib mit Asche auf dem Atem“, ohje, da muß er husten, heftig husten und als er hochschaut, stehen draußen eine Menge Leute vor dem Fenster, Nasen platt an der Scheibe, auch Männer in Loden, auch Frauen im Dirndl und schauen auf ihn wie auf eine Werbemaßahme.

Die Maßnahme muss heftig lachen, die LodenDirndl lachen auch und Jahre später, viele Jahre später, wird er während der Documenta ein großes Holzgestell aufbauen, eine riesige Plastikplane darüber spannen, das Ganze rundherum hermetisch abdichten und sich mittendrin ausstellen. Ganz allein und lange Zeit. Doch davon weiß er jetzt noch nichts. Jetzt lacht er lieber.

Oder steht auf der Bühne der Münchener Kammerspiele, schiebt Kulissen. Baut auch Bühnenbilder: Anne Frank, Schule der Diktatoren, auch Faust, ballt sie auch, immer wenn er von den alten Nazis hört, die überall noch in Amt und Würden, aber das kennen Sie ja schon, und deshalb muß es hier noch einmal gesagt werden.

Und will schließlich selbst ein Hugendubel werden. Da ist es schon wieder aus mit dem jungen Münchener Glück und er rückt wieder ein Feld vor nach Westfalen. In eine kleine Stadt mit vielen Fachwerkhäusern. Ganz in die Nähe der Mutter, die Berlin und den schmallippigen Vormund inzwischen verlassen hat.

Was man schon als Kind sucht, nie findet, aber begehrt, wie sonst fast nichts auf der Welt, was man aber später dann gerade deshalb von sich weist, angeblich nicht mehr braucht und doch, das bindet unauflöslich. Mütter, die von all dem Kinderkram nichts wissen, sondern lieber ausdrücklich tanzen wollen und heimlich die schwarze SS-Uniform ihres Liebsten in verglasten Birkenholzkleiderschränken streicheln, die begehrt so ein Kind. Es kann nicht anders. Auch wenn es sich längst rasiert. Es klopft also im Trenchcoat an Herzenstür der Mutter, oft genug wund vor Sehnsucht, und versucht in ihrer Nähe zu bleiben, falls das kalte Herz doch irgendwann einmal geöffnet wird. Einmal nur! Vielleicht.

Denn sie wohnte ja nun tasächlich nicht weit entfernt und manchmal fuhr er hin zu ihr, klopfte, nein, klingelte, und sie öffnete, nicht ihr Herz, das gar nicht, aber er bekam von ihr Reibekuchen. Mit Apfelmus. Serviert auf dem guten Sonntagsgeschirr, designed by HAP Grieshaber, auf einem weißgedeckten Tisch. Beim Essen wurde nicht gesprochen, auch danach fehlten oft die Worte, nur wenn die Mutter die Platte mit Beethovens Violinkonzert auflegte, fehlten sie nicht. Sie hörten gemeinsam. Mehr ging nicht.

„Bis zum nächsten Mal, Mutter!“

Und sie reichte ihm die Hand.

Er durfte, mußte gehen, fort von ihr, und begann zu lernen, wie man Bücher nicht nur kunstvoll ausstellt, sondern sie als Händler auch ordert und verkauft und wenn genügend verkauft sind,…doch lieber flieht. Im großen Flüchtlingstreck der verlorenen Töchter und Söhne eilig nach Frankfurt oder Berlin, denn dort werden sie aufstehen: gegen Mütter, Väter, Bonzen, gegen Biedermann und Brandstifter. Auch Schlund steht auf. Mitten im SDS. Sie stellen brüllend Fragen, auch an den neuen alten Krieg im fernen Vietnam, weil es doch nach all dem nicht sein kann, daß „die Amerikaner ohne Notwendigkeit vietnamesische Kinder verbrennen“ – damit wären wir eigentlich schon bei Erich Fried, dem so wunderbar garstig und liebvoll dichtenden Exilanten aus Wien. Fast so klein wie Schlund war der. Nein, noch kleiner. Doch den Fried kannte der Schlund damals noch nicht persönlich. Er las ihn nur. Las. Auch das Buch über „Kinder und Narren“.

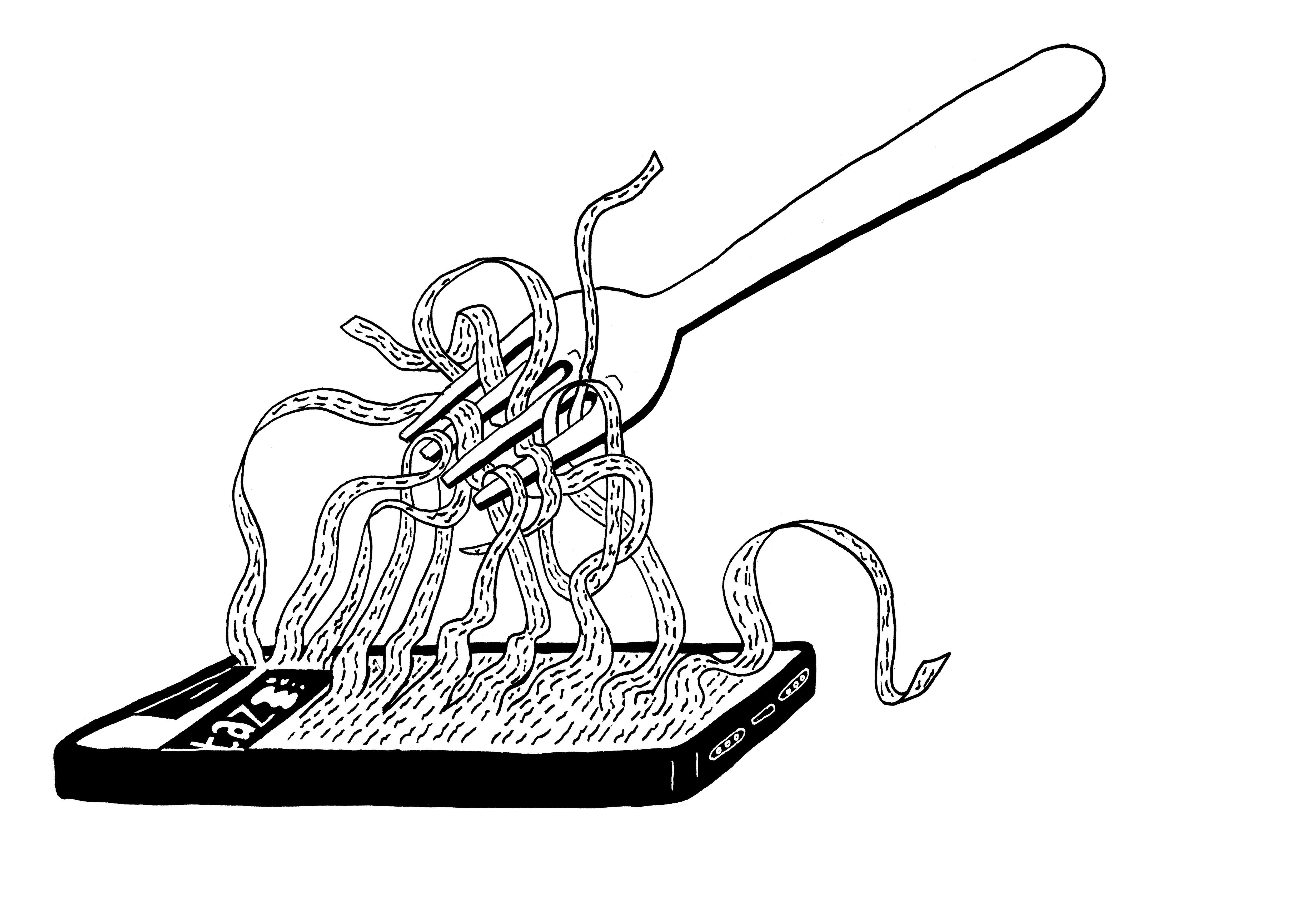

Illustrationen: Joern Schlund

( to be continued)