„Mach Dir meine Erinnerungen selber, aber so, daß die Funken sprühen!“, hat er immer gelacht, noch ein paar letzte Fakten auf den Tisch geworfen und mußte dann schon wieder weiter. Also habe ich meinen Schlund erfunden. Auch. Schließlich kannten wir uns lange genug. Und noch heute ist all das zu spüren, was ihn bewegte. Schließlich sind da seine Bilder, die Zeichnungen, die Skulpturen,die Bücher, die Materialien. Die bleiben. Die erzählen. Von einem verrückten Leben, in dem einer suchte und auch fand. Auch die Farben. Auch Freunde.

Die 1980er. Immer noch beim Fried. Dreharbeiten in London. Dartmouth Road. Mit dem ganzen Team. Der Tee ist stark, Sahne dazu, ein paar Kekse, sie kauen still, ein paar Sekunden hält Schlund den Atem an, will fragen, irgendeine Frage stellen, da schaut der Fried ihn ganz und gar direkt durch die Brille an, Schlund hat seine ins Haar geschoben, das tat er oft damals, Fried fixiert ihn , Schlund atmet aus, lehnt sich zurück, Fried schaut immer noch und erzählt dann, mit einer Stimme, dunkel und warm, was er neulich notiert hat: „Die Faulen werden geschlachtet!“ Auch die Häßlichen, auch die Feinde, die Bösen erst recht. Die Welt wird endlich schön, lustig, gut.

Keiner kaut mehr, die Kiefer ruhen gebannt, Catherine lächelt leise, rückt ihren Schal zurecht, hat einen Skizzenblock auf dem Schoß, schaut, zeichnet, schaut und Erich stülpt die Unterlippe vor: „Natürlich wird durch dieses Schlachten der halben Welt die andere halbe Welt nicht besser, sondern sie wird zu einer Welt von überlebenden Schlächtern!“

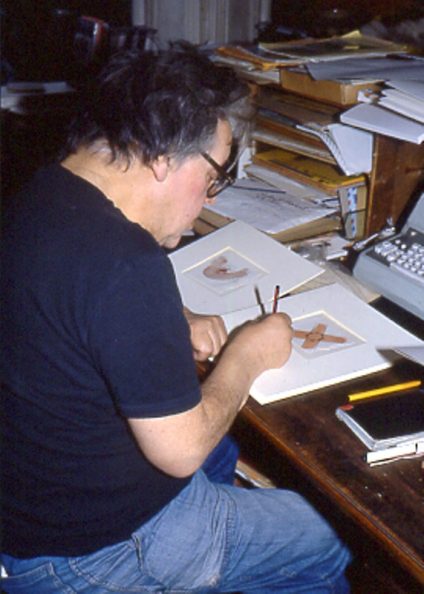

Schlund richtet sich auf, streicht sich über das schwarze Haar, noch kein Schimmer von Grau, die Pupillen erweitert, erregt, will noch mehr, wird noch mehr hören, auch Fragen stellen, die Kamera läuft immer noch, er daneben auf einem Stuhl und der Fried vor seinen vollgestopften Regalen: Tonfiguren, Wurzelholz, Salzstreuer, Quarthefte von Wagenbach, un soldato é una ragazza, Plakatrollen, Arno Münsters Chile, Shakespeare natürlich, Tintenfischjahrbücher, Kartons, jede Menge Kartons, steil beschriftet: Briefe 1977, Zeitschrift 1985, Sichten 1978, Lesematerial, Warngedichte, Türme von Manuskripten links und rechts, und Lachen, als der Fried, ganz trocken kann er sowas erzählen, er, der einstige Kinderschauspielstar aus Wien, ganz trocken präsentiert er die Sätze, die ihn einst schockten: „Weißt Du, warum dieser Mann im Rollstuhl geführt wird? Weil er als kleiner Junge an seinem Ding gespielt hat!“ Das war die Großmutter gewesen, die ihn einst vor der Lust am Ding warnte, aber Fried sitzt immer noch nicht im Rollstuhl, auch der Schlund nicht und der spielt wirklich gerne.

Sitzen also auf Stühlen und holen sich die Kinder, die sie einst waren, vor die Kamera, lassen sie in kurzen Hosen auftreten, lassen sie auch wachsen, spüren ihren Stärken, ihrem Schmerz nach, reden auch von anderen, die Kinder waren, wach und begabt, und noch längst keine Terroristen, „Ulrike“ vor allen Dingen, immer wieder Ulrike, „Sie hat aus Verzweiflung ihre Maßstäbe verloren – politischer Wahnsinn das!“ Doch Ulrike ist längst tot und der Fried hat Krebs. Schon zweimal operiert und Schlund spürt eine bittere Verzweiflung hinter der Stirn, als der Erich ihm erklärt: „Wenn man erfährt, daß man unter Umständen bald stirbt, ist man schon ein bißchen niedergeschlagen.“ Ein bißchen nur, ein klein wenig, zehn, vielleicht elf Minuten hat der Fried geheult nach der Diagnose und dann weiter. Schlund schüttelt den Kopf. Was würde er tun, wenn? Nicht doch.

Dann gibt es natürlich immer wieder Drehpausen. Auch Nächte, die sie nicht im Zelt verbringen müssen, im freundlichen „Besucherzelt“ des Fried’schen Gartens, denn es ist Winter und Januar, kalt, also liegt Schlund unter einem Federbett, unterm Dach, unterm frostigklaren Sternenhimmel, ist wach, denkt nach, denkt: Morgen werde ich sie ihm zeigen!

Sie liegen da im Koffer, noch, in Mappen, 40 Stück, „Lesezeichen“ hat er sie genannt, hat sie für den Fried gemalt, will etwas von sich, vom Schlund zeigen, seine Formen, seine Farben, kleine Aquarelle, Lippenblätter, Kreuze, Haken, Schlingen, Zeichen aus dem Innern, dem Tiefdrinnen eben, Zeichen, die er gibt, Fried in die Hand. Am nächsten Morgen. Gleich nach dem Zähneputzen. Da hat Schlund noch kein Gebiß.

Ah!, der Fried versteht, liest die Zeichen, und sofort wollen sie wieder spielen, beides gereifte Kinder, es ist eine Federleichtigkeit im Raum, ein Schweben, keine Kamera, nur ein „Ach, Du bist es!“, als der Erich die Aquarelle aufnimmt und Platz schafft auf dem Schreibtisch. Schiebt die alte Underwood nach hinten zwischen all die Stapel, streicht bedächtig, sorgfältig mit der Hand über die freie Fläche, fragt: Darf ich? und spitzt den Bleistift.

Schlund meint, dass er darf: der Fried darf die Blätter, die Lesezeichen mit seinen Worten berühren. Nimmt all das, was aus dem Innern Schlunds zu Farbe und Form geriet, in die Hand, ins Herz, den Mund, wendet es mehrmals und erkennt ES schreibend:

„Lippen sind wie einfache Lebewesen“ oder „Weltbausteine, Möglichkeiten des Weiterlebens“ oder „ein M, das Mitleid bedeutet“ oder auch, tief dröhnt sein Lachen: „Bockwurst? Hoffentlich, denn sonst wären es die Reste verstümmelter Menschen.“

Dann muß er den Bleistift spitzen. Dann schreibt er wieder. „Zwei küssen sich, auch wenns nur Elektroden sind.“

Schlund lacht. Er lacht laut. Freude blitzt in seinen Augen – Glücksspiegel. Wunsch und Sehnen erfüllen sich in diesem einzigen Moment, er will den alten Fried umarmen, zögert, kann, darf nicht, das ist doch der Fried, Ehrfurcht muß sein, und so geht er nur einen Schritt vor, beugt sich zum Erich hinunter, der fügt gerade noch Worte unter das letzte Aquarell, Schlund beugt sich und und streicht ihm behutsam, einmal nur, mit zwei Fingern über den nackten unteren Arm, berührt ihn, eine klitzekleine Geste nur und der Erich blickt hoch zu ihm. Ernst und nickt. „Wer fragt dann: Was waren die Farben, für die sie starben?“, hat er geschrieben, mittenhinein in Schlunds Pastelltöne.

Drei Tage lang bleibt Schlunds Team in London, atmet Zuversicht, Nähe, Poesie und Kraft, weiß täglich mehr um Frieds Ende, das kommen könnte, vielleicht bald, soll aber nicht. Sie reden noch einmal über den Tod und darüber, daß nichts bleibt, vielleicht. Keiner weiß, ob sie sich noch einmal wiedersehen. Plötzlich füllt Trauer den Raum, ein kurzes Schweigen, das alle zueinander bringt. Da sitzen sie schon wieder, Ton läuft, Kamera läuft, ein Scheinwerfer fällt aus, macht nichts, der Erich sitzt in warmes Licht getaucht und Schlund, im schwarzen Rollkragenpullover, muß ihn gar nicht erst fragen, Fried fragt selbst, „Was bleibt?“ und weiß, daß Zorn bleibt, Widerstand und keine Ruhe und Wünsche bleiben – „Oder bleibt nichts?“

Dann klingelt das Telefon, vielleicht der kleine Wagenbach oder eine Einladung zur nächsten Lesung. Dutschke kann es nicht mehr sein, der Freund („Nicht jeder ist ersetzbar!“), aber eine der Liaisons, vielleicht, oder sonst irgendein Aufruhr. Jedenfalls ist die letzte Szene gestorben. Im Kasten. Basta! Man packt ein, zusammen, trägt hinaus. Die Liebe bleibt, Erinnerungen bleiben. Schlunds Lesezeichen bleiben. Unzerstörbar. Versehen mit Frieds Sätzen. Kostbar bis heute. Auch, wenn Schlund die Aquarelle Jahre später (Fried ruht längst, ruht er?, in der Erde von Kensal Green) hat versteigern lassen. Für einen guten Zweck: Brunnenbau in Afrika! Bilder gegen das Verdursten! So ist er eben. Schlund kann nicht anders.

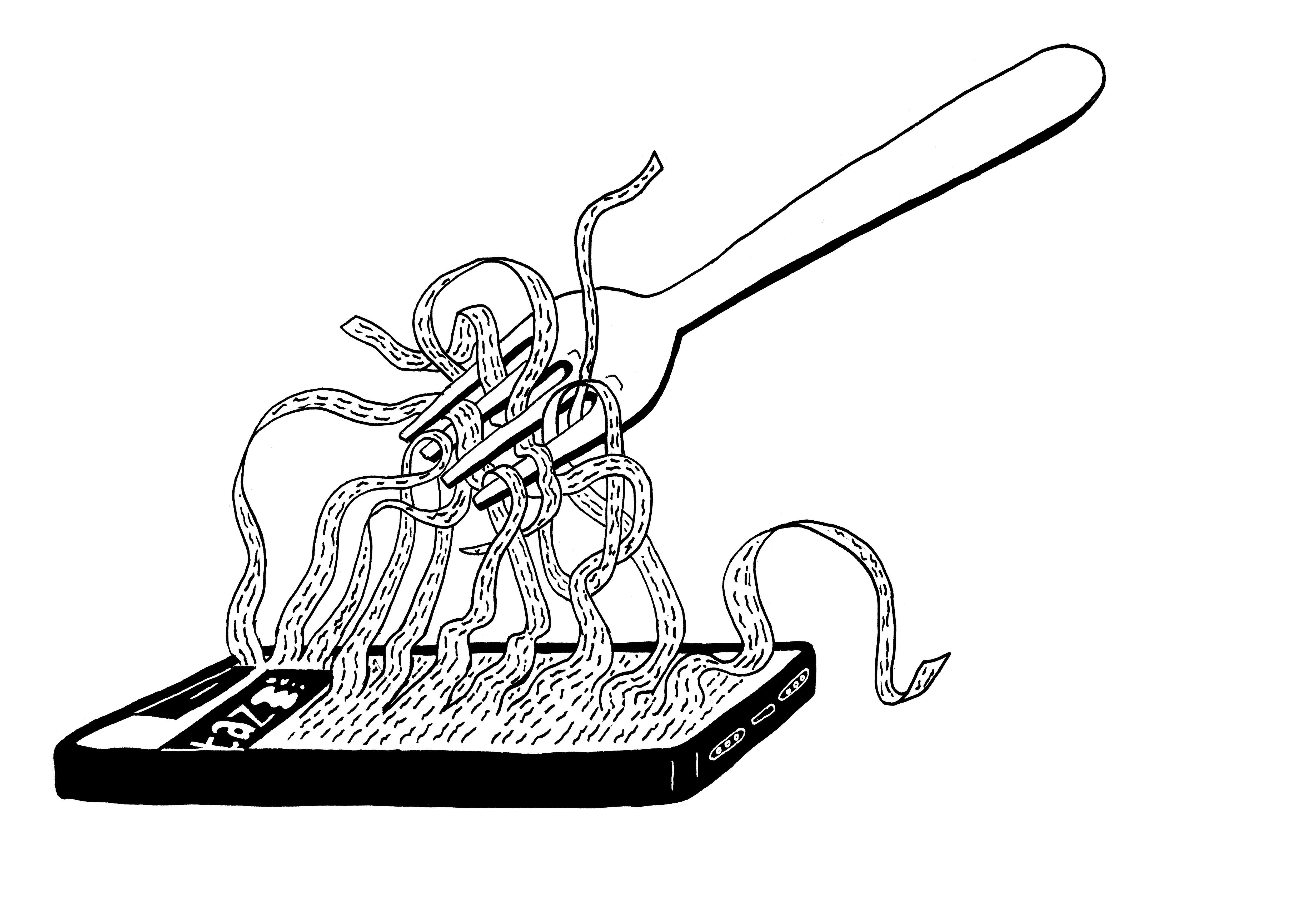

Illustrationen: Joern Schlund