Mein Selbst drückt sich durch meinen Körper aus. Doch wo befindet sich mein Körper? – im Raum. Darin wird er dreidimensional. Räume, in denen ich mich bewege, sind Städte.

Unsere Städte

… vermauern Wege zur Freiheit mit Straßen zum Gehorsam. All meine Wege sind mit Beton versperrt. Ich bin ummauert. Der asphaltierte Zwang diktiert Anfangs- und Endpunkte meiner Gesten auf der Erde. Nicht dass ich etwas gegen Beton hätte; ich stelle nur fest, dass weder ich noch meinesgleichen oder meine Vorläufer, die dieselbe soziale Rolle hatten wie ich, unterdrückt zu werden, die Formen des Betons, die es eingenommen hat, mitbestimmt haben. Sie haben nur Zement zu Beton gerührt und es nach Weisungen der sozialen Gewalt auf abgemessene Flächen gekippt. Daraus wurden Straßen, Mauern, Häuser. Zu welchem Zweck? Die menschliche Anwesenheit im Kosmos wird durch Beton vorbestimmt.

1.

Ich gehe durch die Straßen. Meine Schritte leitet getrockneter Zement, wie die Schritte anderer. Unser Gang kann sich nicht überschneiden, das beobachte ich. Hier Pflaster und dort Pflaster, unzählige Befehlszeichen an Wänden, auf Stangen, auf dem Boden. Ich will mich nach links wenden und stoße auf ein Garagentor. Ich will mich nach rechts wenden und stoße auf einen Zaun. Ich will mich auf den Rücken legen und man hupt mich davon. Ich suche einen Baum, und finde Laternen oder Werbeschilder; manchmal auch Parks. Sie wirken wie Plastik. Ihre Künstlichkeit parodiert die Natur. Sie sind so lächerlich, dass mir das Lachen vergeht. Ich kann nur Wege beschreiten, die vorweg gelegt sind. Aber wo führen all diese Straßen hin? Sie zirkulieren zwischen dem Ort, der mir einen Lohn verspricht, dem Ort, wo ich mich für den Lohn erhole, und dem Ort, wo ich den Lohn ausgebe. Ein Ort meines Selbst, hinter zertrümmerten Wänden, wo Welten laueren – sie gebietet mir der Betonkomplex nicht. Die Wände sind fester. Selbstbegegnung wird verweigert. Die Wirklichkeit ist aus demselben Stoff, aus dem Pflastersteine sind.

2.

Ich ziehe weiter durch vorweggenommene Wege: durch Straßen, mit denen ich nichts zu tun habe. Sie drängen sich mir auf. Vielleicht habe ich sie hier und da mit Erlebnissen gefüllt, indem ich meinesgleichen zugelächelt oder berührt habe. Aber diese Erlebnisse sind fragwürdig. Solche Spuren meiner Existenz sind schnell zerstört, sobald die Straßen, ohne dass ich gefragt werde, abgerissen werden. Dann verschwinden die Spuren wie Kreide im Regen. Ich ziehe weiter. Wie auf Bewährung schiebe ich mich zwischen kleine und große, graue und bunte Gebäude. Mit ihnen habe ich auch nichts zu tun. Fast alle konnte ich nicht mit Erlebnissen ausfüllen. Ich kann sie nicht betreten. Mir fehlen die Schlüssel, die Türen zu entriegeln. Hinter vielen von ihnen wohnen Kreaturen wie ich. Aber die Gebäude, in denen Leben in Ketten liegt, gehören wenigen: den Herrschern. Wir sind Geduldete, besser: Entrechtete. Überall zieht die Drohung ihre Fratzen und spricht das Manifest der Disziplin aus: Gehorcht!, wenn nicht, werfen wir euch erst auf unsere Straßen, dann, wenn ihr unseren Verkehr stört, in die Erde. Nicht in einem Stadtviertel oder in einer Nachbarschaft wohne ich, ich bewohne die Macht.

3.

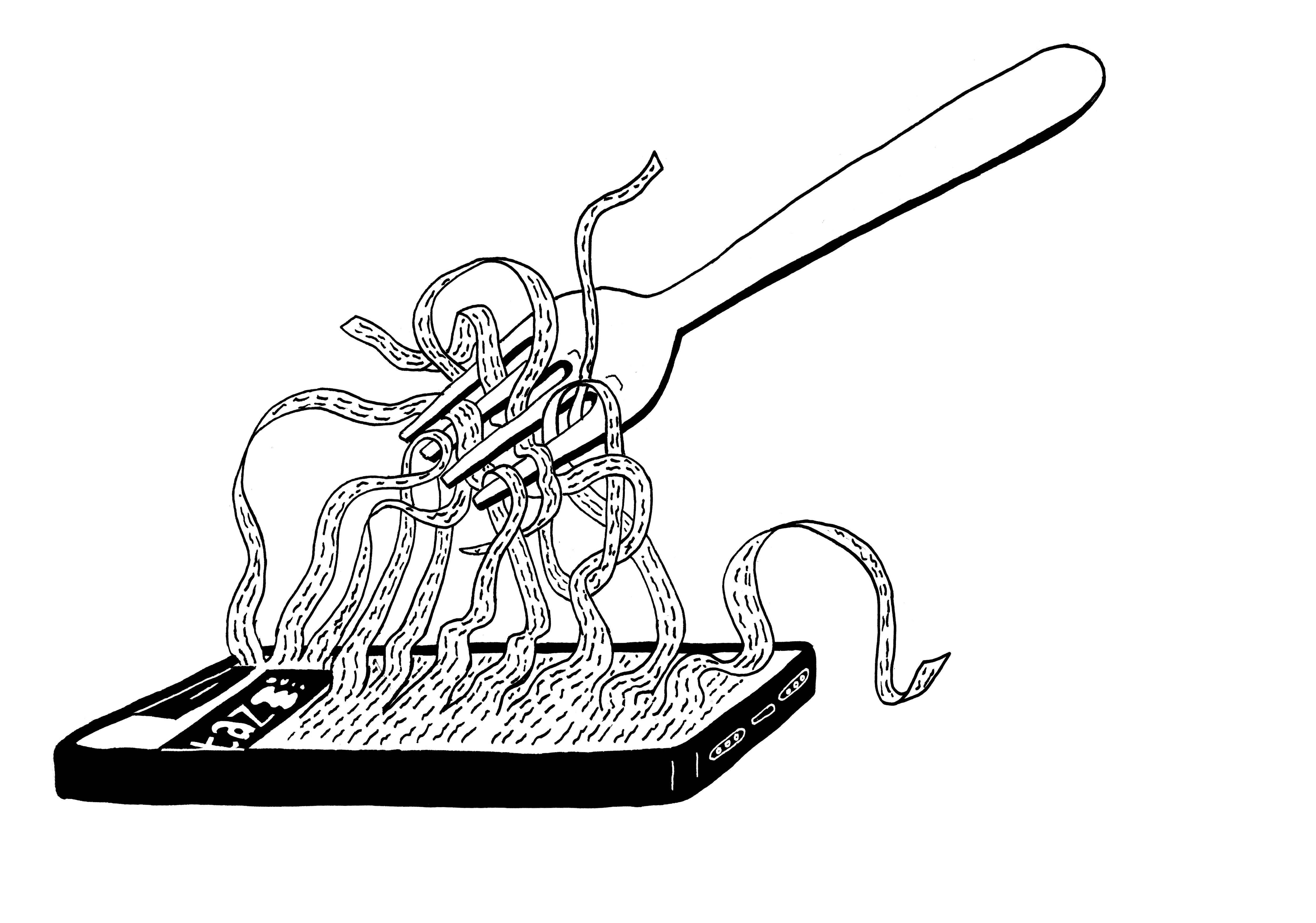

Ich bin Ausgeschlossener. Die Macht schließt mich aus, damit sie ihre Macht konserviert. So macht sie mich von ihrer Gnade abhängig. Denn ich habe kein Eigentum. Die Städte sind das Eigentum der Eigentümer von Gebäuden. Ihre Macht reagiert nicht, sie herrscht. Verschwiegen wird dabei, dass ihre Gewalt durch die Polizei reagiert. Will ich meinen Ausschluss ausschließen, tritt der Knüppelträger mir entgegen. Hier, auf den Straßen, ruft die Polizei zur Räson der Macht. Sie ist die Autorität, die meine Erfahrungshorizonte absteckt, hinter denen das Gefängnis Abtrünnige aufsaugt. Meine Gesten sind das Echo der Macht. Sie besetzt meinen Körper. Ich bin Gast, das heißt: der Ausgelieferte ohne Ausweg. Bei genauerem Hinsehen sind die Gebäude nicht zur Menschwerdung eingerichtet. Sie sind Einrichtungen für die Herstellung und den Verbrauch von Waren durch Herstellung und Verbrauch von Menschenwaren. Überall schreien diese Waren mich, sollte ich sie gerade nicht herstellen, zum Konsum an. Nirgendwo wird mir Teilnahme geboten. Nirgendwo benötigt man meine Beteiligung als denkendes Wesen. Nirgendwo werde ich als Helfer gebraucht. Das Leben soll nicht gelebt sein. Ich bin eine Zahl, zuweilen überzählig, ein Barcode zum Abscannen, der, will er nicht registriert werden, mit der Polizei rechnen muss.

4.

Die Formen des Betons hat die Klassenherrschaft bestimmt. Die Formen sind die Materiatur ihrer Gewalt; eine Herrschaft, die seit zwei Jahrhunderten Menschen aus Tälern, Bergen, Wäldern und Ländereien in die Städte saugt, um sie zu verbrauchen. So sind die Städte eingerichtet als planmäßig Bezirk für Bezirk, Viertel für Viertel, Ring für Ring berechnete Abrichtungsgelände. Vielleicht ist es mit dem Häftling besser bestellt: er weiß um seine Lage – wir nicht. Der Raum ist Beton, der freie Raum flieht in die Imagination. Da, im Asyl, habe ich noch freien Atem. Unsere Städte hingegen sind Reservate für gezähmte Tiere. Sie werden wegen ihrem Hunger erpresst. Wenn sie sich nicht erpressen lassen, sollen sie verhungern: krepieren. Sie sollen nicht Menschen werden. Sie sollen arbeiten, für andere, sich verwertbar machen. Unsere Städte sind geordnete Jungle, in dem Dompteure uns zu Attraktionen züchtigen, aus denen sie ihr Dasein zehren, während unser Dasein dabei verstümmelt. Unsere Städte sind deprimierend. Sie sind moderne Konzentrationslager zur Verwertung menschlicher Körper.

5.

Die Zeit streckt sich in zementierte Starre. Der Raum definiert mich. In ihm bin ich dreidimensional, ein Körper, durch den mein Selbst zum Ausdruck kommt. Hier, im Raum, findet die Kosmogonie des Selbst statt. Aber der Raum selbst definiert sich durch den Verkehr, der in ihm stattfindet. So muss auch ich mich durch den Verkehr definieren lassen. Wie sieht der Verkehr unserer Städte aber aus? Der Verkehr ist die Organisation der Isolation aller. Sie verunmöglicht eine menschliche Begegnung. Ich bin isoliert unter Isolierten, umschlossen von lähmender Belagerung. Die Macht teilt und herrscht; das war schon immer ihre Praxis. Meinem Dasein zieht sie allseitig Grenzen. Den Bezug zu meinesgleichen ersetzt sie durch den Bezug zu Dingen. Der Andere bleibt für mich wie ich für ihn unerreichbar als Mensch. Darin liegt das Geheimnis aller Macht: die Kunst, bestenfalls gleich mit Beton, den Menschen so zu situieren, dass er in seine Einsamkeit zurückfällt, dass er seinen Mangel unüberwindbar erleidet. In der Einsamkeit aber liegt die Stärke der Macht. Der Mensch soll seinem Mensch-Sein nicht begegnen. Das ist ihr Wunsch.

Die Grenzen, die die Macht überall in den Städten zieht, um die Wege der Waren zu pflastern, kennen nur eine Parole, wenn das Selbst sich als Lebendiges geltend machen will: Selbstdurchstreichung.