Im Schauspiel Stuttgart wird die »Orestie« von Aischylos in der Neubearbeitung und unter Regie von Robert Icke aufgeführt – ein Meilenstein mit Lehren über Gewalt, das Irrationale, Welterfahrung, die Leistungsfähigkeit der Tragödie und schließlich über den Schredder der Postmoderne

Am Anfang war der Mythos, nicht der Logos. Das wusste auch der Krieger und Dichter Aischylos, dessen »Orestie« die einzig vollständig erhaltene Trilogie der attischen Polisdichter aus dem Zeitalter des Dionysostheaters ist. Hauptfunktion des Mythos, mag er noch so sehr vom Logos durchdrungen sein, ist die Weltdeutung. Er bestimmt den Ort der Existenz im Verhältnis zur Welt, um Welt erfahrbar zu machen. Das ist die weltgeschichtliche Rolle des Mythos.

In dieser Hinsicht bezieht die nüchternste Prosa des Logos bis heute Anleihen von der Poesie des Mythos. Da, wo der reinste Logos an den Grenzpunkten zum Unsagbaren und Wortlosen verstummt, beginnt das Geflüster des Mythos die Vagheit selbst der strengsten Logik aussprechbar und dadurch handhabbar zu machen, damit das Ausgesprochene und handhabbar Gemachte wieder zurückfließen kann in die nutzbarmachende und weltverändernde Aktivität des Logos – der Vernunft. Dies ist die spezifische Dialektik von Mythos und Logos. Sie sind eins in ihrem Gegensatz. In gewisser Weise ist der Mythos der Unterbau des Logos. Dabei verfährt der Mythos totalitär. Er geht aufs Ganze, und das Ganze ist das Absolute. Die Alten, allen voran Aischylos, standen in der historischen Gunst, eine Technik zu besitzen, die half, das Absolute zur Darstellung zu bringen. Sie gingen aufs Ganze.

Drei Änderungen von Robert Icke

So beginnt die Aufführung unter der Regie von Robert Icke im Schauspiel Stuttgart mit einem Manifest des Absoluten. Für das Absolute hat die Menschheit zu jeder Zeit und an jedem Ort einen anderen Namen erfunden, zum Beispiel „Gott.“ Paula Skorupa, die Kalchas spielt, zählt mit unerhörtem Tempo die verschiedenen Götternamen des Absoluten mit fast nicht zu glauben wollender Klarheit und Vernehmbarkeit auf. Alle Schauspieler stehen auf der Bühne, fixieren das Publikum, während es die Schauspieler anstarrt. Umringt von den Säulen der Akropolis stehen die modern gekleideten Schauspieler vor einer querstehenden und in ihren Teilen verschiebbaren Glaswand, mit dem ein Bogen über 2500 Jahre von damals auf das Hier und Jetzt gespannt wird (Bühnenbild und Kostüme: Hildegard Bechtler). Dann verschwinden die Schauspieler und die Tragödie geht über in einen spiralförmigen Prozess von Blutrache und Selbstzerstörung.

Bereits an dieser Stelle zeigen sich die grundlegenden Änderungen der »Orestie« durch den britischen Theatermacher Robert Icke. Orest, in der Lebendigkeit von Peer Oscar Musinowskis Körper und Sprache reanimiert, muss seine Geschichte und die seiner Familie erzählen. Allerdings steht er nicht allein auf der Bühne. Eine Ärztin (Marietta Meguid) stellt ihm Fragen, zuweilen scharfe, die ihn unausweichlich zur Bewusstmachung seines Unbewussten zwingen. Die Situation gleicht einer psychoanalytischen Therapiesitzung. Die Tragödie von drei Morden und dem Weltkrieg der Antike ist bereits zur Last der Existenz des Orest geronnen. Sie ist vergangen und lebt gleichsam in der Gegenwart fort. Robert Icke öffnet damit eine zweite Zeitebene, in der das Geschehene rekapituliert wird, bis im Schlussteil aus zwei Zeitebenen eine wird – »Orestie« als die Selbstkonfrontation des Orest.

Auf das Interview vom Kriegsgeneral Agamemnon durch Journalisten, die den Chor darstellen sollen, folgt ein biedermännisches Familienessen, wo Iphigenie, Elektra und Orest als Kinder um den Esstisch laufen. Wir befinden uns vor dem Beginn des ein Jahrzehnt anzudauernden trojanischen Krieg. Das ist die zweite Änderung von Robert Icke. Er ergänzt die klassische »Orestie« um einen weiteren Teil. Die Vorgeschichte, die Homer und die Alten unkritisch voraussetzen, wird aus Agamemnons Sicht dargestellt: die Opferung seiner Tochter Iphigenie. Neben der herausragenden Symbiose von Sinnlichkeit und Mutterernst, wie sie Sylvana Krappatsch in Klytämnestra zur Mimesis bringt, fällt Matthias Leja mit seinem brillanten Schauspiel des Agamemnon auf. In Stimme und Gestus, in Präsenz und Physiognomie sieht man die Verkörperung des autoritären Charakters, wie ihn Wilhelm Reich, Theodor W. Adorno und Erich Fromm beschrieben haben. Aus seinen Schritten hallt das Echo der Macht. Gerade im Kontrast seines öffentlichen Auftritts vor Journalisten zu den darauffolgenden in der privaten Familiensphäre wird augenblicklich der fundamentale Zusammenhang von autoritärer Triebunterdrückung und faschistischer Ideologie sichtbar. Aber auch der intime Bereich des Vaters, der mit sich zwischen der Prophezeiung des Weltgeistes und der Vaterliebe zu einer Tochter ringt, ist mit bedrückender Klarheit herausgearbeitet.

Die Ambivalenzen, die sich daraus ergeben, waren förmlich in das Gesicht von Matthias Leja eingeschrieben – und dennoch bleibt es bei einem zuständlichen Spielen, das nicht in einem identischen mit der Figur sich auflöst. Neben allen Künstlern auf der Bühne stach vor allem Matthias Leja hervor als das, was Brecht Gestus nannte; Schauspiel als ein die Verhältnisse zur Schau stellendes Spiel, womit das Gespielte nicht im Medium des Erlebnisses in Sentimentalitäten verschwindet, sondern in das Medium der Erfahrung eingeht, wo es erkannt, befühlt und überdacht werden kann. Wo Sylvana Krappatsch Klytämnestra als das Partikuläre zeigte, hat Matthias Leja Agamemnon als das Allgemeine gezeigt. Das war Kunst auf sehr hohem Niveau.

Die dritte Änderung von Robert Icke wurde bereits erwähnt. Die immer wieder auftauchenden Journalisten fungieren als Chor. Diese Änderung fällt weniger ins Gewicht, sind doch die Chöre Ickes passive im Gegensatz zu den aktiven des Aischylos. Gerade die Chöre der klassischen Tragödie nahmen die epischen Elemente des Theaters in Beschlag. Die Journalisten Ickes hatten jedoch nicht die Dimension der Epik öffnen können. Sie waren zu sehr befangen im Ethos gegenwärtiger Medienarbeit. Sie stellen bloß Fragen. Klassische Chöre jedoch gehen darüber hinaus, als Kommentatoren des und Eingreifer ins Geschehen. Sie bestimmen den weltgeschichtlichen Standpunkt eines Konflikts. Das macht sie zu dem, was Hegel in Chören der klassischen Tragödie sah: der Körper des Demos. Immerhin weist Icke, vielleicht mehr unbewusst denn bewusst, darauf hin, dass der Journalismus von heute weniger, wie Marx schrieb, „das überall offene Auge des Volksgeistes“ ist, obwohl er „die ideale Welt [sein müsste], die stets aus der wirklichen quillt und, [als] ein immer reicherer Geist, neu beseelend in sie zurückströmt.“

Ungeachtet dessen wurde die Aufführung vor allem im ersten Teil mit einer unscheinbaren und unaufdringlichen Streichmusik begleitet, die episierend wirkte. Sie hat das gestisch-monumentale Spiel des Ensembles ins Historische gedehnt.

Die Prophezeiung: „Das Kind ist der Preis.“

Im Gegensatz zu Michel Foucault, der in »Wahnsinn und Gesellschaft« den Wahnsinn als das Andere der Vernunft und damit Distinktionsmechanismen von Anormale/Normale in aufgeklärt-rationalen Gesellschaften freilegt und die Vernunft diskreditiert, zeigt die Inszenierung der »Orestie« von Robert Icke vor allem im starken ersten Teil, dass der Wahnsinn das Eine der Unvernunft ist, die sich als Vernunft gebärt. Die Rede ist von der Prophezeiung: Agamemnon, König der Könige, könne den Krieg gegen Troja nur gewinnen, wenn er seine jüngste Tochter, Iphigenie, opfert.

Menelaos (Michael Stiller), der Bruder von Agamemnon, tritt nicht im homerischen Glanz eines Heroen auf. Er ist vielmehr von harten persönlichen Interessen gelenkt, die sich als ungeschriebene hinter dem Namen seiner geflohenen Braut, Helena, verbergen. Er ist nicht nur überzeugter Verfechter des sich anbahnenden Kriegs. Er sucht mit Schamlosigkeit und Niedertracht seinen Bruder zu überzeugen, dass er seine Tochter töten soll.

Er ist ein Schurke, ein Kriegsberater unserer Tage, der an einen Steve Bannon oder an den fürstlichen Beraterstab eines Mohammed bin Salman erinnert. In Ansätzen und leider zu wenigen Anhaltspunkten zeichnet sich der Charakter des Kriegs mit Troja als ein imperialistischer ab. Er ist ein Krieg der herrschenden Klassen zur Entrechtung und Ausblutung der Beherrschten, deren Lage Robert Icke zumindest durch die Journalisten hätte stärker zum Vorschein bringen können. Agamemnon muss entscheiden: entweder die Klasseninteressen der Herrschenden oder seine Interessen als Vater. „Der Krieg ist nach Hause gekommen“, brüllt er im Streit mit Klytämnestra. Er steht am Scheideweg eines Weltgeistes, der in seiner allseitigen Reflexion sich selbst nicht zu reflektieren vermag. Er wägt ab, gründlich und in tiefster Zerrissenheit. Schließlich entscheidet er sich für den Weltgeist. Die Vernunft unvernünftiger Verhältnisse trägt den Sieg davon. Die kriegstreibende List der Unvernunft spricht durch das Gewissen des Agamemnons zu ihm selbst, um diesen zu beruhigen: „Das Opfer des Lebens beginnt zuhause.“ Agamemnon seufzt.

Was bedeutet nun in diesem Kontext die Prophezeiung: „Das Kind ist der Preis.“ Ist sie die versteckte deus ex machina, die Robert Icke nicht aus dem klassischen Stoff aufzuheben vermochte? Ist sie der kontingente Springpunkt einer Entzweiung, die notwendige Kausalketten der Barbarei zur Folge hat? Bei wohlwollender Leseart müssen beide Fragen mit einem Nein beantwortet werden, gleichwohl der klassische Stoff von diesem Punkt aus reifer zu Ende gedacht werden müsste, wollte man die »Orestie« einer Neufassung auf der Höhe unserer Zeit unterziehen. Robert Ickes Stück ist für eine solche Aufgabe eine Orientierungshilfe. Die Prophezeiung ist nicht der billige Zufallsmoment des kanonischen Meisterstoffes. Sie ist keine Konstruktion, im Gegenteil: Sie ist eine Notwendigkeit, die eigentliche Tragödie der »Orestie.«

Icke zeigt in Ansätzen, dass der trojanische Krieg ein imperialistischer ist. Der Imperialismus ist bekanntlich das höchste Stadium des Kapitalismus, worin die Selbstverwertung des Wertes seinen Amoklauf gegen die Völker beginnt, nachdem sie das eigene Volk entmenscht und geknechtet hat. Im stummen Zwang unvernünftiger Verhältnisse, worin der Moment des Zwanges als Forderung der Vernunft erscheint, ohne von ihr zu stammen, und die zwangsüberschreitende Einsicht, solche kriegstreibenden Verhältnisse eben wegen dem kategorischen Imperativ der Vernunft umzuwerfen, verunmöglicht; in diesem stummen Zwang zeigt sich in seinem letzten Grund und Boden der moralische Irrationalismus des Systems. Die Prophezeiung, der sich Agamemnon beugt und sich damit zum Geschäftsführer eines vernichtenden Weltgeistes hebt, ist dieser wunde Punkt im System.

Denkt man sich den Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus zu Ende, dann hat der Krieg gegen Troja nur eine Bestimmung: die Selbstverwertung des Werts. Denkt man sich nun den Anfang des Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, ein Anfang, der stets mit einem „Es war einmal“ beginnt, was Walter Benjamin die Hure im Bordell des Historismus bezeichnete, dann hat der Krieg gegen Troja nur eine Bestimmung: die Selbstverwertung des Werts. Zwischen diesen beiden Polen vollzieht sich die Mannigfaltigkeit unvernünftiger Verhältnisse als Vernünftiges, d.h. als Sachzwang, der aufgrund seines Zwangscharakters vernünftig erscheint, ohne vernünftig zu sein. Beide äußersten Punkte bleiben jedoch unvernünftig, mit anderen Worten, sie sind der mythologische Bodenabsatz dessen, was die Prophezeiung zusammenfasst in „Das Kind ist der Preis.“ In dieser Botschaft verdichtet sich die moralische und geschichtliche Unterlegenheit der Atriden und des von ihr geführten Klassensystems, das den griechischen Demos unterjocht und das trojanische vernichtet.

Bloß Klytämnestra, die eigentliche Heldin des klassischen Stoffs, macht auf diese Wunde im System aufmerksam. Sie macht es aus Mutterliebe; weniger aus gesellschaftlichem oder geschichtlichem Bewusstsein. Aber ihr Mutterinstinkt stellt sie auf die moralisch überlegene Seite der Geschichte, wo die Unterdrückten Not leiden angesichts des im Kern irrationalen Ganzen. Ihr Instinkt verweist auf das Überschreitende jenes Rahmens, in dem Agamemnon gefangen bleibt, nämlich das Kontinuum der Geschichte aufzusprengen statt Geschäftsführer desselben zu sein. Das qualifiziert den Mord von Klytämnestra an Agamemnon zum rechtmäßigen Tyrannenmord.

Bei dieser Leseart fällt Iphigenie und ihrer Ermordung nur eine Rolle zu, auf die Goethe in seiner Fassung »Iphigenie auf Tauris« ganz zaghaft hinweist. Sie ist die Verkörperung der Humanitas und die Prophezeiung verlangt, dass diese Humanitas ermordet wird: Die Humanität ist der Preis – ist die Dechiffrierung der Prophezeiung.

Unter diesem Gesichtspunkt war die Aufführung ein Meilenstein.

Genealogie der Gewalt und die Leistungsfähigkeit einer Tragödie

Die Geschichte ist der ontologische Ort der Menschwerdung des Menschen. Hier ist der Schauplatz, auf dem sich die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft als die Geschichte von Klassenkämpfen entfaltet. Das Faktum des Klassenkampfs ist im nicht-rechtlichen Terrain angesiedelt, auf dem sich das rechtliche erhebt, um es gleichermaßen zu verdecken und zu zementieren. Dieses Faktum ist mit einem Wort: Gewalt, sichtbare wie unsichtbare. Dieses Faktum aber erscheint in der Aufführung größtenteils als Fatum.

»Orestie« von Robert Icke zeigt die Gewalt in ihrer genealogischen Form. „Der Krieg ist nach Hause gekommen.“ Er liest den klassischen Stoff in der typischen Weise vergangener Jahrhunderte, nämlich als eine Familientragödie. Er liest sie bürgerlich-dramatisch. Was aber, wenn Aischylos, der uns diesen Schlüsselstoff für den Okzident geliefert hat, nicht die verfluchte Königsfamilie, sondern den Fluch eines Zeitalters im Blick hatte, in dem die herrschenden Klassen ihre barbarischen Kriege aus wirtschaftlichen Interessen treiben? Was wenn, wie Friedrich Engels in seiner Schrift »Der Ursprung der Familie« ausführt, mit diesem Schlüsselstoff der weltgeschichtliche Übergang vom Matriarchat zum Patriarchat markiert ist, d.h. Klytämnestra beispielsweise nach dem Kriegseinzug Agamemnons eine Revolution im Verbund mit den unteren Klassen anführt, der zehn Jahre mit ihrer Führung hält, bis die Revolution schließlich von Orest aus Blutrache niedergeschlagen und beendet wird? Das hieße, Aischylos Schlüsselstoff episch und klassendramatisch lesen.

Die Leistung einer Tragödie besteht darin, das Schicksalshafte als Menschengemachtes zu enthüllen. Indem die Tragödie negative Leidenschaften, Triebe und Emotionen aktiviert, ist sie imstande, positive Anpassungen, Normierungen und Verdrängungen auf ihre Wahrheitsgehalte zu überprüfen. Die elementare Grundlage einer Tragödie ist das vom Publikum in den Saal gebrachte Missbehagen am Wirklichen. Dieses Missbehagen wird in den Schraubstock der Tragödie geklemmt. An ihr arbeitet sich die Tragödie ab, wie der Automechaniker an einem Stück Metall. Umgekehrt ist das Missbehagen am Wirklichen der Ausdruck für das Verlangen nach Nicht-Wirklichem. Was auch immer dieses Nicht-Wirkliche je nach historischer Situation konkret ist – es ist zumindest besser als das Wirkliche.

Denn was man verlangt, ist besser, als das, was man hat. Sonst hätte man kein Verlangen. Dieser Ausgangspunkt zwischen Negativität und Positivität, zwischen Nicht-Wirklichkeit und Wirklichkeit, zwischen Verlangen und Missbehagen ist der Ausgangspunkt der Tragödie. Er hat Lehrstückcharakter. Eine gute Tragödie ist eine, in dem man lernt, sein Missbehagen in Mut zu transformieren, der dem Bestehenden den Kampf ansagt. Deshalb ist eine Tragödie das Prinzip, das die Notwendigkeit des Scheiterns am und des Bestehenden sichtbar macht. Mit klassischen Worten: Lernen durch Leiden. Die Schlussfolgerung des tragischen Prinzips ist simpel. Das metasoziale Fatum wird, indem es zurückgeführt wird auf das menschliche Versagen der gesellschaftlichen Verhältnisse, enthüllt als soziales Faktum.

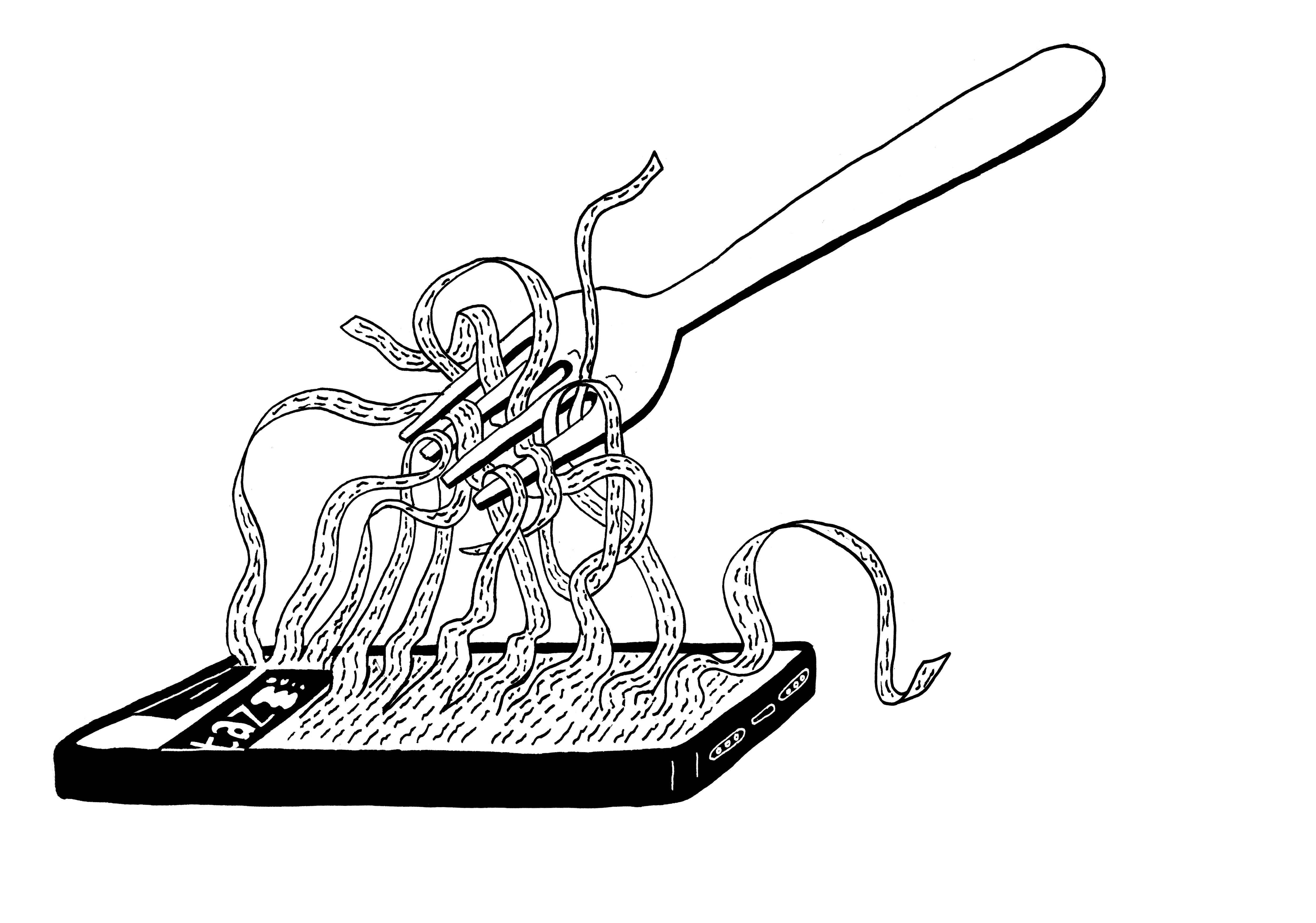

Zur vollen Entfaltung dieses Prinzips tendierte Robert Ickes Aufführung, ohne es in Gänze zur Wahrheit kommen zu lassen. Vor allem der dritte und letzte Teil machte ein Rollback, der den starken ersten und den nicht minder starken zweiten Teil in den Schredder der Postmoderne hineinmanövrierte. So regredierte die Rolle der Gewalt in der Geschichte in die genealogische innerhalb der Familie, wo sie überdies auch nicht die Familie als Keimzelle des Faschismus zu zeigen vermochte. Letzteres war aber auch nicht Ziel der Aufführung, obwohl der Stoff auch dies als zentrales Thema anbietet.

Auf der Suche nach der verlorenen Wahrheit

Nachdem Orest seine Mutter im Zwielicht der Mittäterschaft seiner Schwester, Elektra, ermordet hat, kommt der Bruch der Dramatik. Orest sieht sich vor einem nach liberal-westlichem Muster aufgemachten Gericht: Tatverdächtiger, Staatsanwaltschaft, Verteidigung, Richter und schließlich die Weisheit eines scheinbar klassenlosen Gesetzes, das mit seiner normativen Kraft Ordnung in die faktische Macht der Unordnung bringen soll. Außerdem übernimmt Athene die Rolle der Richterin, die als überweltliche Komplizin weltlicher Herrscher ein Urteil über einen Herrschersohn aussprechen soll. Eine Klassenjustiz unter Gleichen soll Orest richten. Spannend wäre der Ausgang bei einem revolutionären Volkstribunal gewesen, das sich nach der Ermordung der Klytämnestra konstituiert und nach dem Gesetz der Diktatur der Unterdrückten und der in Troja Gefallenen urteilt. Beispielsweise wurde Orest aufgrund konterrevolutionärer Umtriebe vom Zentralkomitee ausgeschlossen und hat deshalb Klytämnestra in der Vermengung mit der Blutrache ermordet. Ein solches Volkstribunal hätte vor allem ein Urteil getroffen, in dem die Willkür der Götter keinen Entschuldigungsgrund für die Existenz des Herrschers darstellt.

Stattdessen werden der erste und zweite Teil sowie die erste Hälfte des letzten wiedergekaut. Die Spannung wird Schlaffheit, die bisherige Konsequenz dramatische Inkonsequenz. Die weltgeschichtliche Tragödie regrediert zu einer Tragödie im Kopf des Königssohns. Es zeigt sich, dass das Publikum bis zur Gerichtsverhandlung im Steuerungsraum von Orests Gedächtnis saß, wo er unter der Moderation der Psychologin Puzzlestücke zusammensetzt.

Die Psychologin fragt: „Was ist das Selbst?“ Und antwortet: „Eine Version der Wahrheit der Geschichte.“ Wenn also die Wahrheit der Geschichte sich in den Versionen des Selbst zerteilt, ist die Wahrheit der Geschichte ausgelöscht und der Begriff der Geschichte unbrauchbar. Geschichte wird Fiktion im einheitsstrebenden Gedächtnis eines Einzelnen. Die Einheit sei nur ein vorausgesetztes Phantasma. Die Geschichte, das sei nur das Resultat dessen, wie das Subjekt die vorgefundenen Zeichen und Chiffren, die miteinander nichts zu tun haben müssen, zusammensetzt. Jaques Derridas Dekonstruktion lässt grüßen. Wahrheit verliert jede Objektivität. Auch Objektivität selbst, geschichtliche wie existentielle, zerfällt im Relativismus absoluter Subjektivität, die Fichtes Ich gleicht und sich dabei pseudokritisch gibt. Damit bricht die epische Tragweite des bisher Dargestellten wie ein Kartenhaus zusammen. Die Dramatik entpuppt sich als die jener aus Hollywoodfilmen, wo der Mindtwist im Abschluss den Film gegen seinen Strich kämmt. Das Publikum wird überrascht eben damit, dass seine Erwartungen erfüllt werden.

Im Einzelnen sieht es so aus, dass eine aus der Luft gegriffene Schuldunfähigkeit zugunsten des Orest konstruiert wird. Überdies werden Anhaltspunkte gestreut, dass Elektra das schizophrene Ich im wirklichen Ich des Orest sein könnte. Kurzerhand wird die Existenz Elektras zu einem Kleid unter Kleidern in der Garderobe eines dissoziativ gestörten Ichs. Orest erscheint als Opfer jener ominösen Mächte, die die Psychoanalyse Ödipus-Komplex nennt. Schließlich trifft aufgrund einer Patt-Situation unter fingierter Teilnahme des Publikums Athene allein ihren Urteilsspruch. Orest wird freigesprochen. Er wirkt dabei wie ein kleinherziger Verbrecher, dem die Einsicht in das Unrecht seiner Tat abgegangen zu sein scheint. Die Gesamtaufführung mündet in einem Deutungsrelativismus, der jede Wahrheit im Gemetzel sogenannter Meinungen vernichtet.

Das Stück stellt sich an die Pforte der Postmoderne, hinter der Welterfahrung zu einem Weltnihilismus diskreditiert wird. Es wird zeitgemäß, indem es die Zeit bestätigt. Der Geist der Geistlosigkeit der Postmoderne zeigt sich, die, eben weil sie das radikale Denken in Totalität mit dem Totalitarismus des Extremen verwechselt, die Kraft des Denkens mit dem Denken der Impotenz verschmäht, eben deshalb einen noch nicht gesehenen Faschismus ideologisch vorbereitet, an dem die herrschenden Klassen sich halten werden, sobald eine Wirtschaftskrise die imaginierten Türen des Weltrelativismus einreißt. Das Publikum war nur Zeuge projektiver Abbilder von Orests Ichspaltung, die unter Einfluss eines psychologischen Profis, Welt und Geschichte selbst setzt. Sie werden bloße Produkte seiner Psyche.

Die Erinnyen

So versinkt der starke Beginn und ebenso beeindruckende Mittelteil der Aufführung von Robert Icke in den Sumpf der Postmoderne. Stark wäre die Gesamtaufführung geblieben, wenn die Gerichtsszene ausgeblieben wäre oder, wollte man sie unbedingt beibehalten, sie lediglich aufgebaut hätte, ohne sie auszuführen. Dann müsste allerdings der Schnitt an der Stelle kommen, wo Kalchas das Publikum zu einer dreiminütigen Pause auffordert. Interessant wäre auch, wenn die Einrahmung mit der zweiten Zeitebene eine wär, wo Orest nicht mit einer Gerichtspsychologin, sondern im Hades aufgrund eines Selbstmordes sitzend mit einer der Erinnyen spricht. Dazu kam es indes nicht. Was aber folgte dann?

Das Gericht löst sich auf. Orest ist allein auf der Bühne. Sein Schuldgefühl nagt an ihm wie ein Pfahl im Fleisch. Er wendet sich noch ein letztes Mal an Athene und fragt, was wenn er wirklich schuldig sei. Dann, so Athene sinngemäß, müsse er die Schuld mit sich tragen. Diese Schuld, das sind die Erinnyen, ohne die das Leben aus dem Gleichgewicht kommen würde. Die Erinnyen, diese Furien verletzter Klassenmoral, sind nach Robert Icke die Verkörperung des Gewissens – die Einschreinung materieller Gewalt ins Herz des Orest. Er soll mit der Kette des Zwangscharakters gehen, der der psychologische Ausdruck des äußeren Zwanges ist, nämlich des Klassencharakters des Daseins. Insofern ist die Botschaft der Aufführung konservativ. Das Über-Ich trägt den Sieg davon – nicht die Besiegten, die kommen nicht zu Wort. Ganz im Sinne der Postmoderne, die ausruft: Die Wahrheit ist verloren. Wir haben die Wahrheit gefunden.

Titelbild: © Matthias Horn / Schauspiel Stuttgart