Der Bär flattert in südöstlicher Richtung.

In letzter Zeit sind die FAQs: »Du hast doch bei Olympia Press Ende der Sechziger die ersten pornographischen Bücher und Filme für den freien Markt gemacht. Wie fing das an? Warum, wieso, weshalb?« Diese Fragen werde ich in loser Folge beantworten, unter dem geflügelten Titel: Making of Pornography. (JS)

Und so ging’s 1966 los mit den deutschen Verlagsrechten an der Geschichte der O: Inzwischen hatte ich Jack Kerouacs bedeutendstes Buch seit ›On The Road‹ gekauft, das er 1950 begann und 1961 abschloß. ›Desolation Angels‹ erschien in den USA erst 1964, ein Schlüsselroman der Beatgeneration, der deutsche Titel: ›Engel, Kif und neue Länder‹. Weiterhin sollten herauskommen: die Erzählungen des Niederländers Esteban López: ›Wie Bruder und Schwester‹, ein zweites Buch von Leroi Jones: ›Ausweg in den Haß‹, die Provo-Erlebnisse des Hans Tuynman, ja und eben ein Buch, ohne das es den Melzer Verlag trotz aller Achtungserfolge bald nicht mehr gegeben hätte und folglich auch nicht den März Verlag: die ›Geschichte der O‹. In der ›New York Times Book Review‹ las ich Susan Sontags Aufsatz, sie erzählte die Geschichte des Buches von seinem ersten Erscheinen an – 1954 in Paris bei Jean Jacques Pauvert. In den USA war es gerade bei Grove Press herausgekommen und hatte einen Skandal ausgelöst. Jetzt drohte ihm der ›Post office ban‹, die amerikanische Variante der Totalzensur, der jahrzehntelang auch den ›Ulysses‹ und ›Lady Chatterley’s Lover‹ am Erscheinen gehindert hatte. Barney Rossets Grove Press in New York war das Avantgarde-Verlagshaus par excellence, in dem auch der literarische Schweinkram erschien: Henry Miller, Vladimir Nabokovs ›Lolita‹, ›Fanny Hill‹, ›Candy‹, Donleavys ›Ginger Men‹, Jean Genet … Die meisten dieser Titel hatte Maurice Girodias zuerst in seinen Pariser ›Traveller’s Companion Series‹ veröffentlicht. Was die Camp-Essayistin Susan Sontag über den Inhalt der ›Story of O‹ schrieb, nämlich daß darin der Beweis angetreten sei, wie Pornographie sich zu reiner Kunst sublimiere, reichte mir, mich sofort um die deutschen Rechte zu kümmern – die ›reine Kunst‹ gab dabei allerdings weniger den Ausschlag. Mit der ›LTI‹ von Victor Klemperer, ›Vakher‹ und Greenes Chinabuch, Kerouac und Provo waren nur kleines Aufsehen und wenig Geld zu machen. Und ich hatte schließlich mir selbst und der BfG eine steile Karriere und hohe Umsätze versprochen.

Ich schrieb an den Verlag Jean Jacques Pauvert, keine Reaktion, wiederholte die Anfrage. Endlich meldete sich die Agentin Helena Strassowa mit der enttäuschenden Mitteilung, daß die Rechte bereits an den Verlag Kurt Desch vergeben seien. Aus der Traum. Aber eine Chance gab es vielleicht doch noch: Kurt Desch steckte gerade in Schwierigkeiten, weil seine teure bibliophile Ausgabe von John Clelands ›Fanny Hill‹ mit Zensurprozessen überzogen worden war, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften und diverse Staatsanwaltschaften machten ihm das Leben schwer. Desch gehörte damals zu den erfolgreichsten Publikumsverlagen, hatte ein riesiges Programm, erst ein paar Jahre später fiel alles zusammen, als sich herausstellte, daß der Verleger jahrelang falsche Autorenabrechnungen vorgelegt hatte. Mitte der Sechziger stand das Unternehmen noch in voller Blüte und verdiente zusätzlich nicht zu knapp an galanter Literatur. Dort erschienen auch solche Titel wie ›Die Welt des Eros‹ in zwölf Bänden von Carlo Lo Duca nach Art der alten ›Fuchs Sittengeschichte‹.

Das war die Pornographie im kulturgeschichtlichen Gewand, so wie einst auch John Gregory Bourkes Schwarte von sechshundert Seiten im Quartformat ›Der Unrat in Sitte, Gebrauch, Glauben und Gewohnheitsrecht der Völker‹ 1913 in einer numerierten Ausgabe »nur für Gelehrte« im Leipziger Ethnologischen Verlag herauskam, mit einem zweiseitigen Geleitwort von Sigmund Freud, das in der Gesamtausgabe fehlt. Natürlich war dieses Buch für die Gemeinde der Koprophilen bestimmt, die Originalausgabe kostet heute im Antiquariatsbuchhandel um die tausend Mark.

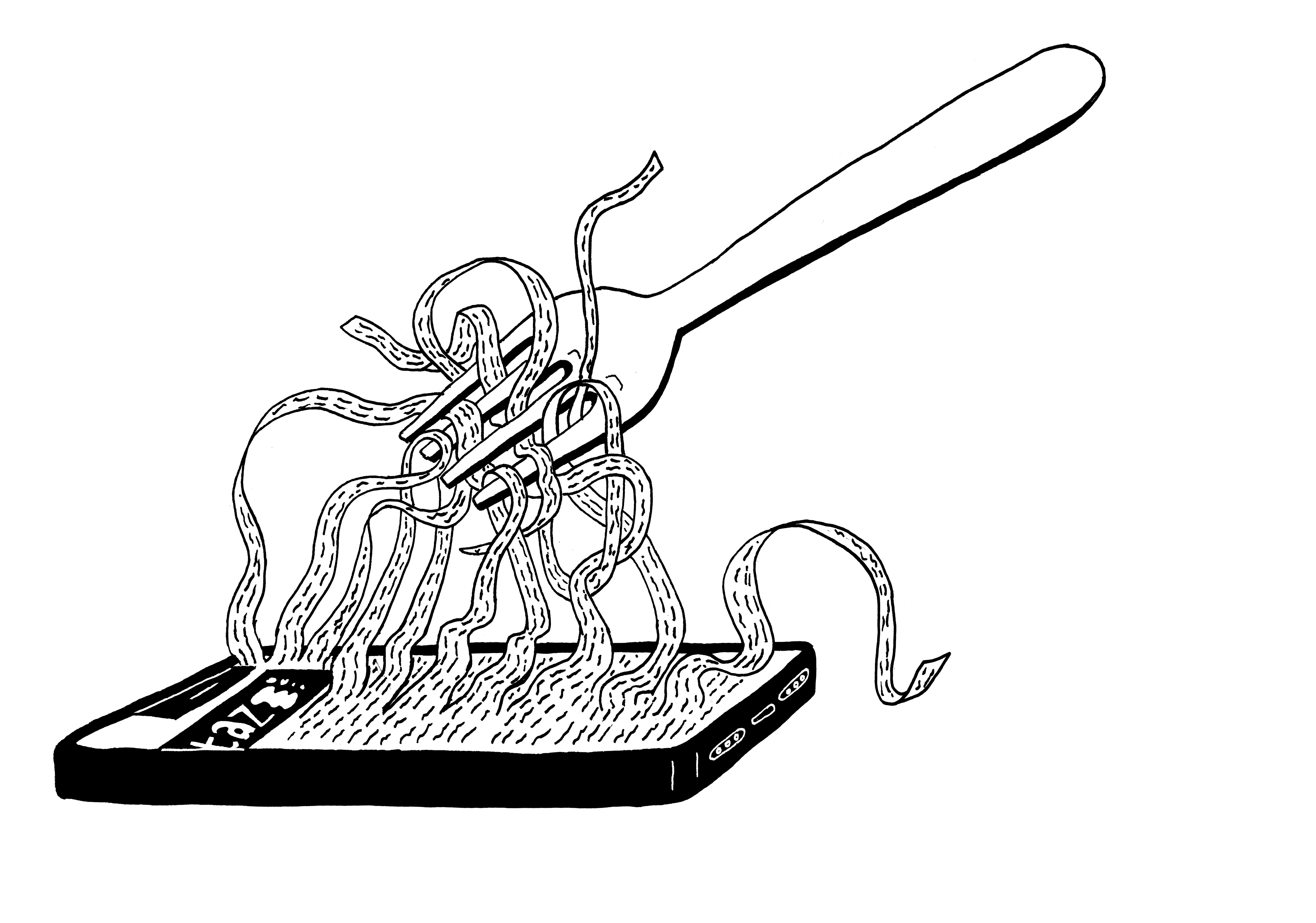

Mir gebührt das Verdienst, zwei Jahre später diese Art von ›galanter Literatur‹ abgeschafft zu haben, inklusive der kulturwissenschaftlich verbrämten ›Liebhaberausgaben‹, denn ich verkaufte als erster deutscher Verleger Pornographie als Pornographie, also stand mir auch der Verdienst daran zu. Langsam mit den jungen Pferden! Ich hatte noch nicht mal die ›Geschichte der O‹, sondern lediglich eine vage Hoffnung, besser gesagt die Sturheit, mich weiter darum zu bemühen. Also schrieb ich Helena Strassowa, daß Desch wegen der Schwierigkeiten mit ›Fanny Hill‹ den Titel vermutlich gar nicht werde machen können, im übrigen sei doch nicht einzusehen, daß ein solch wichtiges Werk auf nicht absehbare Zeit blockiert werde, und wann denn der vertraglich vereinbarte Erscheinungstermin bei Desch ablaufe. Vor allem aber offerierte ich einen Vorschuß von zehntausend Mark, Desch hatte nur fünftausend bezahlt.

Tatsächlich biß die Strassowa an. Geldgierig, wie Agenten es ja auch sein müssen im Interesse ihrer Auftraggeber, fragte sie bei Desch nach dem Stand der Dinge. Der antwortete ihr im Vollgefühl eines großen, bedeutenden Verlages, der seine Rechte im Sack hat: »Gegenwärtig sowie in absehbarer Zeit besteht keine Chance, das Buch in Deutschland zu veröffentlichen …« Es sei zwar übersetzt, aber die Rechtslage lasse es nun mal nicht zu. Der vertraglich fixierte Erscheinungstermin war bereits seit einem Jahr verstrichen, und als Helena Strassowa zusammen mit Jean Castelli von Jean Jacques Pauvert Editeur den Desch-Leuten die Pistole auf die Brust setzte, gaben sie auf: »Wir sind mit der Rückgabe der Rechte einverstanden, wenn Sie einen deutschen Verleger finden, der Vorschuß und Übersetzung bezahlt.«

Ich hatte das Buch – und jetzt auch Schiß, denn bisher kannte ich davon doch keine Zeile. Wenige Tage später kam ein Wertpaket von Desch mit der Übersetzung von Rolf Soellner. Ich setzte mich an den Schreibtisch, las und wußte: Ich hatte die richtige Banane geschält! Da braucht man gar nicht rumzureden, ich kriegte einen Harten, das ist der untrüglichste Test für pornographische Literatur, die beste ›Stielanalyse‹. Mit diesem schönen Wort bewarb sich einst Peter Kuper, nachdem sein ›Hamlet‹ erschienen war, bei einer Frankfurter Werbeagentur: »Guten Tag, ich möchte für Sie texten. Ich schreibe einen guten Stiel.« Natürlich kommt gleich nach dem Stiel immer die reine Kunst, denn anschließend las ich das Vorwort von Jean Paulhan. Maurice Girodias steckte mir später unter dem Siegel der Verschwiegenheit, daß Dominique Aury die ›Histoire d’O‹ unter dem Pseudonym Pauline Réage geschrieben habe, um ihren Geliebten, den bedeutenden Kritiker Paulhan, scharf zu machen, ihn an sich zu fesseln. Das ist ihr gelungen, sie wurde seine Lebensgefährtin und Mitarbeiterin. Nebenbei provozierte sie ihn mit diesem Erotikon zu dem Vorwort ›Das Glück in der Sklaverei‹ – der Titel könnte auch von Diedrich Diederichsen stammen. Paulhans Aufsatz ist einer der besten über das Thema seit Montaignes ›Essais‹ und Schellings Abhandlung über ›Das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände‹.

Die Angst, daß ich einen großen Batzen aus dem verbliebenen BfG-Kreditbetrag für eine zahme Katze im Sack verzockt hatte, war verflogen. Jetzt wurde mir wegen des Gegenteils bange, denn die ›Geschichte der O‹ ist nun mal das schärfste und intelligenteste Erotikon, dagegen ist so was wie ›Fanny Hill‹ Klein-Erna-Pornographie. Zu spät für Zauderei, ich schrieb einen zweiseitigen Text für den Verlagsprospekt, gab das Typoskript bei der Peter-Presse in Satz, orderte keck eine Auflage von zehntausend Exemplaren, dem guten Christoph Kreickenbaum wurde es angesichts der Kosten ganz anders. Über den Inhalt verlor er kein Wort, nur seine Augen blitzten, als ich die Fahnenkorrektur abholte, die Botschaft der Pauline Réage war auch bei ihm angekommen.

Joseph Melzer hatte ich zwar von meiner Neuerwerbung erzählt, aber der las weiter seelenruhig die ›FAZ‹, interessierte sich nicht dafür. Dann brachte ich ihm die Fahnen, er saß drei Stunden in seinem Kabuff, kam nach der Lektüre blaß im Gesicht zu mir rüber, legte die Abzüge auf die Schreibtischkante und sagte ziemlich tonlos: »So etwas habe ich noch nie gelesen. Müssen Sie das machen?« Er war fertig, ahnte irgendwie, daß da vielleicht Geld drin sei, aber auch sehr viel Ärger, fragte mich: »Und Sie meinen, wir verkaufen davon zehntausend Exemplare?« »Sicher«, antwortete ich und war alles andere als das.

(BK / JS)