In der Seitenstraße sitzt „ein Alter wie’n zusammengekehrter Haufen an der Mauer.“ Wenige Minuten später ist er ein paar Münzen leichter. Danach wird gegessen und im Hauseingang Zecchinetta gespielt. Jeder Tag beginnt und endet ohne Geld in der Tasche.

Inhalt

In Ragazzi di vita ist Pasolinis Italien das Gegenteil eines geruhsamen Urlaubsortes. Bei Sonnenschein verwandelt sich der Asphalt in glühende Kohlen und die Hitze brennt sich unbarmherzig in Pflanze, Mensch und Tier. Entweder ist der Schauplatz so verlassen wie ein Friedhof oder so gedrängt wie eine Sardinenbüchse. Man folgt mehr oder weniger direkt einer Person: Riccetto. Um ihn herum finden sich zahlreiche Freunde und Verwandte, Kumpanen und Kontrahenten. Sie wechseln ständig, verschwinden oder sterben. Es gibt keine Handlung, man lebt unvorhersehbar in den Tag hinein. Es gibt keinen Spannungsbogen. Weltbewegendes geschieht wie selbstverständlich im Nebensatz: Suizidversuche der Schwester, Tuberkulose und eine dämonengeplagte Mutter. Es fühlt sich einsam an.

Pasolini beobachtete und studierte lange die Menschen in den Vororten Roms, um die Geschehnisse seines Buches in authentischer Sprache wiedergeben zu können. Das inkludiert diverse Schimpfwörter und Phrasen, sowie sprachliches Verkürzen und Zusammenziehen. Alle Dialoge sind so verfasst. Die Übersetzung in andere Sprachen hat sich dementsprechend oft schwierig gestaltet – beispielsweise, da es unterschiedliche Schimpfwortfamilien gibt.

Zum Autor

Die erste Auflage von Ragazzi di vita war bereits kurz nach seinem Erscheinen vergriffen, und eine überarbeitete zweite Auflage folgte. Doch drei Monate nach dem erstmaligen Erscheinen wurde Pasolini aufgrund von Obszönität verklagt – er hatte sich bei der Kirche und den konservativen Politikern keine Freunde gemacht. Doch auch von der anderen Seite, aus einem eigenen Umfeld hagelte es harsche Kritik.

Verschiedenste kommunistische Intellektuelle kritisierten das Buch als perspektivlos und Pasolini selbst als morbiden Touristen, der sich an den literarischen Möglichkeiten seiner unschicklichen Beobachtungen ergötzt. Teile dieser Kritiken nahm sich Pasolini zu Herzen – so wurde beispielsweise das Nachfolgewerk „Una via violenta“ deutlich positiver aufgenommen.

En général

Fest steht, dass das Buch deutlich den Nerv der Zeit bei einer Gesellschaft traf, die im Konsumkapitalismus zwar aufging, im Inneren jedoch zutiefst unzufrieden war. Mit genauer Beobachtung und Abbildung von Ereignissen in exakter Sprache ist es Pasolini gelungen, eine ganz bestimmte Gruppe sichtbar zu machen.

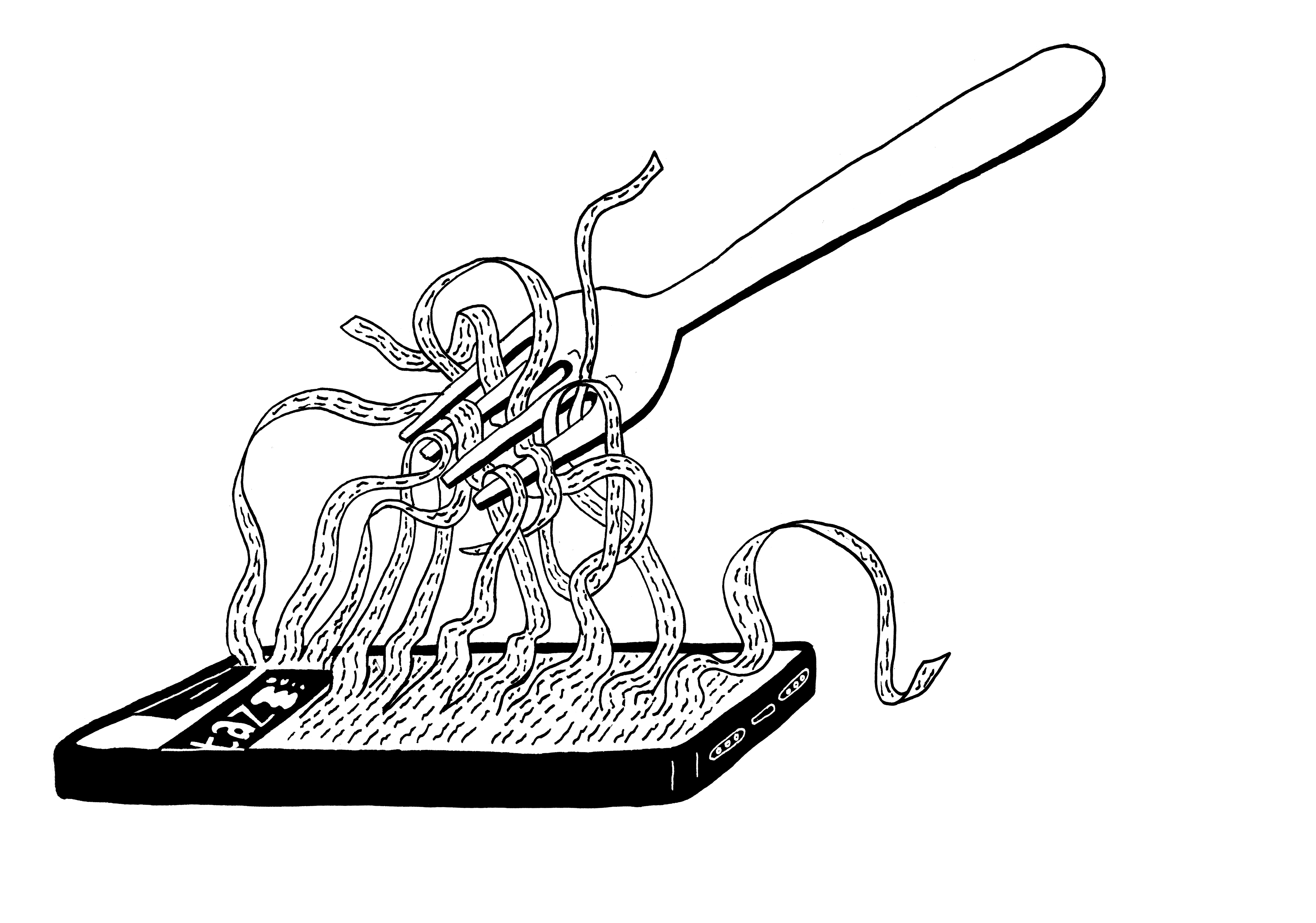

Mehr, als dass er ihnen mit dem Buch eine Stimme verlieh, sprechen sie selbst aus seinen Zeilen. Einen lösungsorientierten Ansatz vermisst man, doch das Buch ist eher wie ein Gemälde zu verstehen. Eine beizeiten abstoßende Darstellung, die den Leser jedoch bis ins Mark berührt:

„Vom Wein, den er den ganzen Nachmittag gesoffen hatte, war er blaß wie ein Leichentuch geworden, uns seine bärtige, drei Finger breite Zottelhaut um Nüstern und Mundwinkel herum war wie angesengt: dunkel, feucht und runzelig wie bei Hunden. Alles hing runter an ihm: Seine auf der Bettdecke ausgestreckten Arme hingen runter, sein halb offener Mund hing runter, seine Backenknochen hingen runter, seine Augenschlitze und seine schweißgebadeten schwarzglänzenden Haare hingen runter und sahen aus, als hätte er sie mit Brillantine bearbeitet. Die brennende Birne über dem Bett beleuchtete jeden einzelnen kakaobraunen alten Dreckfleck auf seinem Gesicht der sich mit neuen Staubkrusten und Schweiß unter seiner Stirn ganz von allein auf und ab bewegte auf der von der Weinsauferei gespannten und dämpfig gewordenen Haut, die von wer weiß welcher alten Krankheit seiner inzwischen vier lumpenumwickelte Knochen gestopften Dreckleber fahlgelb geworden war. Und da waren auch vereinzelte Schatten braun in der Mitte und an den Rändern mit einem kleinen Kranz von Punkten, die kamen von Prügeln die er vielleicht als Junge bezogen hatte oder in seiner Jugend, als er Soldat war oder als Hilfsarbeiter sein Geld verdiente – vor hundert Jahren. Über all dem lag eine Art Grauschleier, vom Hungern, vom Saufen, aber auch von seinem Dreitagebart.“

Ragazzi di vita

Pier Paolo Pasolini, 1955

ISBN: 978-3-8031-2614-6