Die meistgestellte Frage im Zusammenhang mit meiner Malerei lautete früher: Hast was verkauft? Das ärgerte mich, weil es meistens nicht der Fall war. Die Frage liess mich als Versager zurück. Bei allem künstlerischen Pathos bin ich so viel Vorarlberger, dass mir wirtschaftliche Erfolglosigkeit als Stigma, nicht als Zeichen für verkanntes Genie erscheint.

Andrerseits drückte die Frage auch eine Besorgnis des Fragenden aus: Kannst du von der Kunst leben? Ehrlich gesagt, wollte ich das nie. Der erste Plan war vom Vermögen einer reichen Spitzengattin zu existieren und mich in Ruhe der Kunst zu widmen. Dazu muss man freilich seine Partnerin respektieren und darf kein sich selbst genügendes Schweindl sein, sonst weist einem die Spitzengattin irgendwann die Tür – und die nächste auch, weil man schweinemäßig ja leider nichts dazugelernt hat.

Dann kam ein Künstlerkollektiv, eigentlich ein virtueller Künstler, hinter dem zwei Frauen und ich steckten, dann die Zusammenarbeit mit einer Malerin, danach mit einem Bildhauer, sodann ein stilles Vormichhinexperimentieren im Atelier und schliesslich, durch eine elegante Intervention meiner Frau, ein Wiederbeginn als Maler.

Geld floss aus anderen Tätigkeiten, das Verkaufen der Bilder war nicht so wichtig. Wenn es durch Galeristen geschah, blieb häufig nichts übrig (Unkosten!). Verkaufte ich selbst, empfand ich das als Erniedrigung und blieb mit dem Gefühl zurück, meine Bilder verraten und viel zu günstig verschachert zu haben. Meine Sorgen möchte ich haben. So kann ich Bilder immer noch verschenken.

Die erste, ja eine Frau, die in Wien von mir ein großes Bild gekauft hat, sagte 15 Jahre nach dem Kauf bei einer zufälligen Begegnung auf der Strasse zu mir, dass der Ehemann inzwischen weg, mein Bild aber noch bei ihr und ein Stück Freude an der Wand sei. Genau das wollte ich erreichen: Nicht dass der Ehemann wegrennt, aber dass meine Bilder im privaten Leben von Menschen ihren Platz haben.

Nun lade ich gern Freunde und feine Menschen in mein Atelier, um ihnen Bilder zu zeigen. Die Unfeinen müssen sich halt noch eine Weile gedulden. Und wer nicht zu fragen oder zu kommen wagt, bringt sich selbst um ein Erlebnis. Die Besucherinnen und Besucher machen mich auf Unklarheiten oder Schwächen in den Bildern aufmerksam, haben Ideen dazu, erzählen mir, was sie an Geschichten daraus heraussehen, besorgen mir Hilfsmittel zum Malen oder setzen sich einfach hin und lesen mir aus Büchern vor. So habe ich einen Zustand erreicht, den Jean Baptiste Camille Corot mit dem Satz umschrieben hat: Ich hoffe, dass man auch im Himmel malen kann.

Sogar die meistgestellte Frage ist eine andere geworden und lautet heute: Wann machst du (wieder) eine Ausstellung? Ich fühle mich dabei ähnlich verlegen wie bei der Frage nach dem Verkauf. Denn ich mag keine Ausstellungen – also die Ausstellungen selbst schon, wenn sie den Bildern genügend Raum lassen, aber nicht das Drumherum. Es ist mühsam, lästig und gilt meist der Person, statt den Bildern. Ich fühle mich aber auch durch die Frage aus einem anderen Grund verwirrt.

An die Wand meines Ateliers, jetzt meist von Bildern verdeckt, ist mit Farbe und Bleistift geschrieben: Selige Erde, heiliges Land. Daneben ein Vers aus Exodus (5,3): Wo du stehst, ist heiliger Boden. Ich weiss nicht, warum die Sätze an der Wand gelandet sind, aber ich weiss ja auch nicht, wie die Motive meiner Bilder zustande kommen, außer aus einem manchmal sehr umständlichen und langwierigen Malprozess, der zum Prinzip hat, nichts abzumalen, was ich schon gesehen habe, und der mit seinem Ergebnis mich selbst überraschen muss.

Nun betrachte ich mein kleines künstlerisches Werk wie ein winziges Tal, das wie durch ein Wunder noch nicht entdeckt wurde. Damit wir heute etwas als entdeckt bezeichnen, genügt nicht, dass dort Menschen durchgelaufen sind. Es muss wissenschaftlich erfasst sein und sich im besten Fall ausbeuten lassen, sei es durch die Entnahme von Rohstoffen oder touristische Nutzung. So gesehen gibt es auf unserer Erde kaum noch unentdeckte Gegenden. Ihre Zahl möchte ich durch mein malerisches und dichterisches Werk um eine vermehren. Das heisst, es gibt Menschen, die meine Bilder sehen oder meine Gedichte lesen – und das war’s. Sie ziehen weiter, fast spurlos wie Wikinger einst durch das heutige Nordamerika. Oder die noch unentdeckten Menschen in den Urwäldern Amazoniens.

Wenn dann aber die Frage kommt: Wann machst du eine Ausstellung? (Variante: Wann sieht man das in einem Museum?), klingt es in meinen Ohren wie ein Wanderer, der von einem Reisebegleiter in eine unentdeckte Gegend geführt und vom ungewohnten Anblick erfreut, fragt: Wann kommen die Touristenbusse?

Das verstehe ich nicht. Vielleicht hängt es damit zusammen, worüber Goethe beim Anblick der Arena in Verona schreibt: Denn eigentlich ist so ein Amphitheater recht gemacht, dem Volk mit sich selbst zu imponieren, das Volk mit sich selbst zum besten zu haben. Gilt das auch für Kunstausstellungen, Museen und Kunsthallen, die als erfolgreich gepriesen werden, wenn sich möglichst viele Menschen darin versammeln? Ein Amphitheatraliker wie ich ist davon jedenfalls beleidigt, weil er annimmt, die Menschen sähen vor lauter Begeisterung darüber, dass sie alle anwesend sind, seine Werke nicht. Lasst die Museen und Kunsthallen den Toten, die haben keine Gefühle mehr.

© Christian Zillner 2019

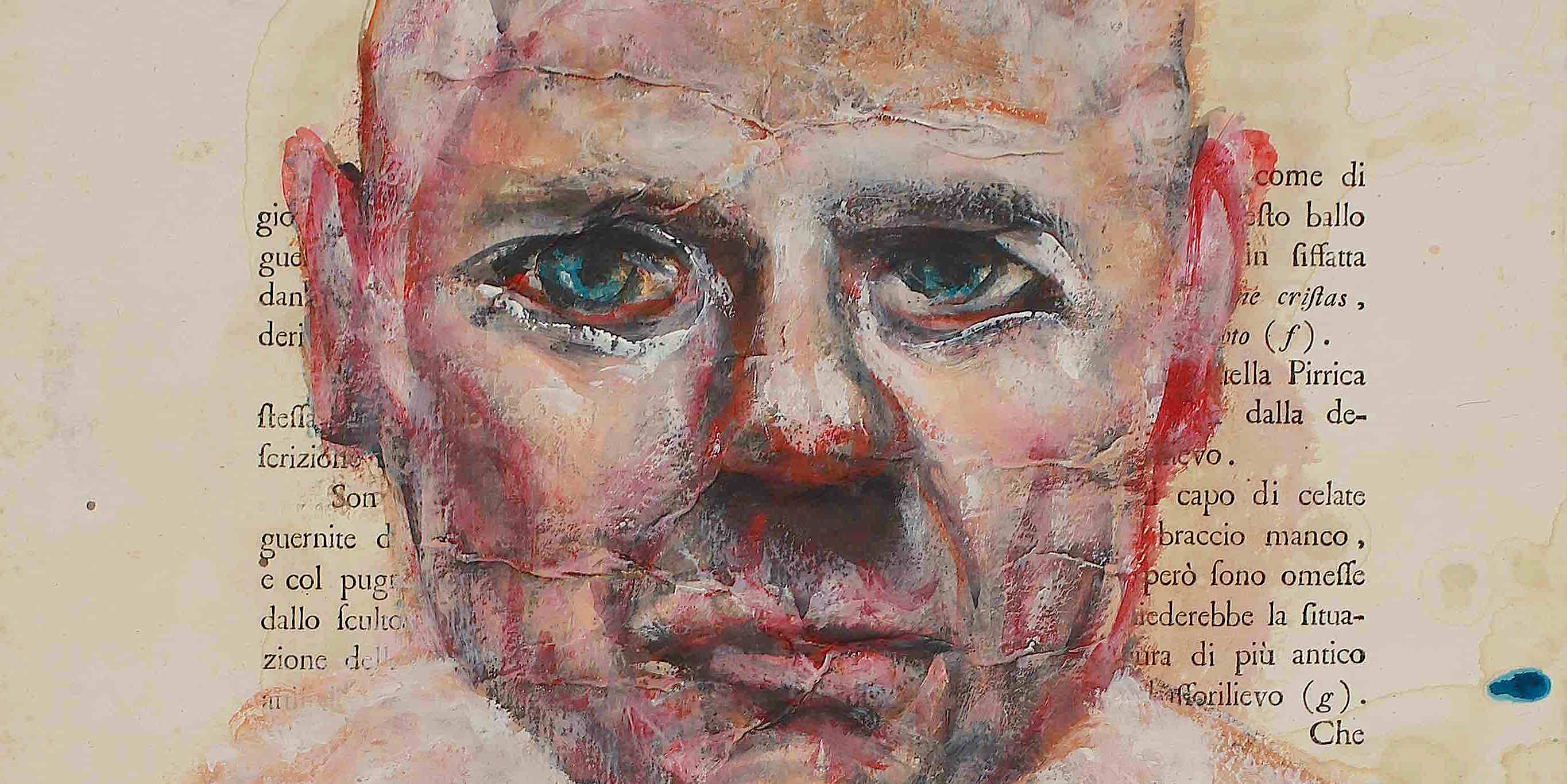

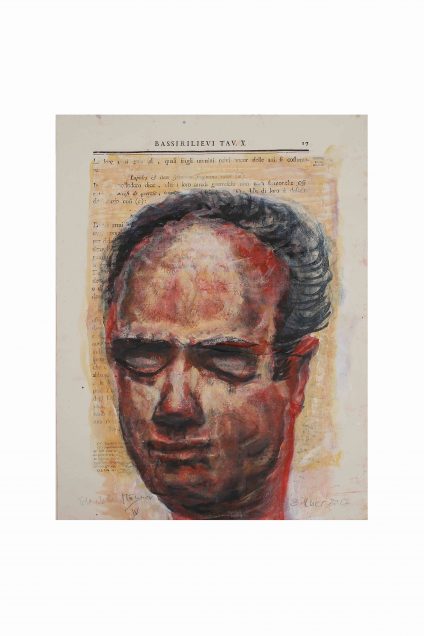

Abbildungen: Zwölf, Acryl auf dem Papier eines Katalogs vom Museo Pio Clementino im Vatikan, 2018

Christian Zillner, geb. 1959, Maler, Schreiber, Philosoph, Mitarbeiter im Falter Verlag, Wien

Fotos: Kati Bruder, Erich Klein