Es hat in Österreich schon einmal einen Autor gegeben, der von eine »Verdrängungsgesellschaft« sprach. Das war der Psychiater, Neurologe und Suicidologe Erwin Ringel. Dieser Polemiker und grosse Vereinfacher stellte 1986 die Österreicher*innen als ein gewaltiges Volk von Neurotikern dar. Die Neurotisierung der Nation beginnt nach Ringel bereits in der Kindheit, denn die Erziehungsziele des Österreichers lauten Gehorsam, Höflichkeit, Sparsamkeit – und daraus leitet sich bei Ringels Landleuten die fatale Bereitschaft zu »devotem Dienen« und zum »vorauseilenden Gehorsam« ab.

Ringel war Individualpsychologe, er folgte der Schule des Freud-Dissidenten Alfred Adler, die das Streben um Macht und Anerkennung als den wichtigsten Trieb des Menschen ansieht. Nach seiner Beobachtung grassieren psychosomatische Krankheiten in Österreich wie in keinem anderen Land der Welt. Was kränkt, macht krank – unbewältigte Gefühle schädigen den Körper. Östereichs Kinder dürfen keine Eigenexistenz führen, sie dürfen nicht »glücklich sein«. Sie lernen weder im Elternhaus noch in der Schule, und auch später im Berufsleben nicht, mit ihren Gefühlen zurechtzukommen. Auf diese Weise wird die Kindheit zur Geburtsstunde der Neurose. Der Hass auf die Eltern, der dabei entsteht, darf nicht artikuliert werden, er wird verdrängt.

Dieser Befund mag in den Zeiten der repressiven Erziehung zugetroffen haben, heute, 34 Jahre später, ist an ihre Stelle eine falsch verstandene Laissez-faire-Erziehung getreten. Nach Goubran leben wir jetzt in einer ganz anderen Verdrängungsgesellschaft, nämlich in einer, die alles honoriert, was der Ablenkung und der Zerstreuung dient. Das klingt nach Guy Debords »Gesellschaft des Spektakels«, aber die »Zerstreuungsindustrie« ist nicht Goubrans einziges Angriffsziel.

Sprache wird seiner Ansicht nach nicht offen gesprochen, sie wird »ausgeübt«. Das Verdrängte trägt wohl das Gepräge des Neuen, aber es ist im Grunde nur das ungelebte Leben, die Summe all unserer verkümmerten Potentiale. Das Verdrängte darf nicht zur Sprache kommen, indem gerade ständig über alles gesprochen wird, paradoxerweise auch über das Verdrängte. Die Zerstreuungsindustrie verdrängt zum Beispiel, dass wir zu unserem Glück zwar lustvoll fähig wären, aber es unterdrücken, und zwingt uns stattdessen Befindlichkeiten und Meinungen zu allem und jedem zu kultivieren. In einer plappernden Welt wird dann alles, was existiert, zur Ressource, bereit verbraucht und vernutzt zu werden. Und im Einzelnen wächst das Bedürfnis nach Sicherheit und Gesichertsein ins Unermessliche.

Goubran konstatiert in der Gegenwart eine regelrechte »Menschenindustrie«, die massenhaft »Lebensmüdigkeit« verbreitet, also das was Sloterdijk mit seinen »Regeln für den Menschenpark«, dem Problem der Menschenzüchtung, noch in die mittlere Zukunft hinein verlegt hat. Der Negativheld in Goubrans neuer Ordnung ist der Unfähige, ein die Fähigen verdrängender Verdränger. In ihm bricht sich berechnendes, auf Gewinnmaximierung abzielendes Marktverhalten Bahn, in ihm triumphiert ein Egoismus der kapitalistischen Subjektivität, der trainiert, kultiviert und gelebt wird.

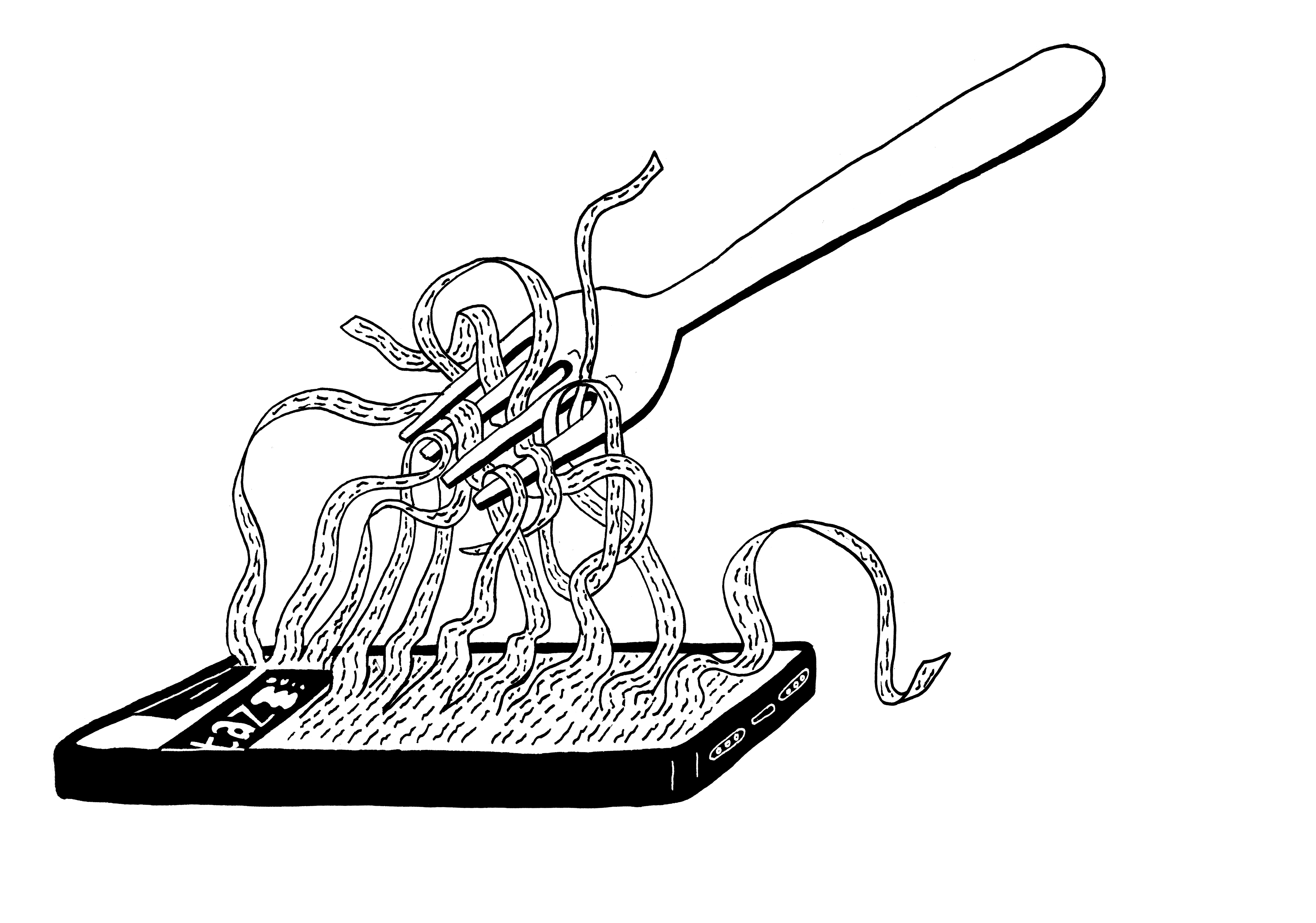

Der Unfähige boxt das Wahre, Eigentliche und Originale ins Museum, er »verklumpt« das Seiende mit intellektuellen Mitteln – ihm fehlt jeder Zugang zu »einer höheren, sprich geistigen Ordnung«. Durch die Möglichkeit, jeden Hirnfurz über Social Media öffentlich machen zu können, verliert er aus den Augen, dass er selber ausserhalb seines persönlichen Umfeldes für andere Menschen keinerlei Relevanz mehr hat.

Schon in der Schule werden die Schüler auf »ein selbstverständliches Lebens« als Unfähige vorbereitet. Sie lernen zu funktionieren, sich anzupassen, die Glaubenssätze der Verdrängungsgesellschaft zu verinnerlichen. So ein Glaubenssatz ist zum Beispiel: »Konsumiere Deine Erfahrungen als Information«.

Was ist damit gemeint? Denken Sie zum Beispiel an die gerade überall zur Schau gestellte Lust, aus dem gefährlichen Virus ein Requisit für die Aufführung der eigenen Besserungsfähigkeit zu machen. Überall wird die Rede über das in der Corona-Zeit vermeintlich Erlernte viel schneller eingeübt als der Lernprozess vonstatten gehen kann. Wir gaukeln uns und anderen bereits ein Wissen über Erfahrungen mit der Pandemie vor, die ja eigentlich erst zu machen wären – und die, wenn es denn wirklich Erfahrungen sind, unsere ganze eingeübte Rhetorik der Selbsterfahrung auch unterbrechen müssten.

Für Goubran hat der Fortschritt nur ein Gesicht. Er verspricht, dass das Leben immer bequemer und bequemer wird, bis hin zur totalen Automation, mit dem Effekt, dass wir nur noch Zuschauer*innen eines mit uns gemachten Lebens sein dürfen. Und das Leiden daran, das ist ein in die Länge gezogener Schmerz, der kommuniziert. Ich gehe auf den Schmerz, den dieses Buch ja im Titel führt, nicht näher ein – möchte aber etwas zur Sprechweise und zum Schreibgestus dieses Essays sagen.

Goubran erklärt zu seiner Schreibpraxis: »Ich weiss natürlich nicht, was ich da geschrieben habe«. Das ist natürlich kokett; es bedeutet aber auch, dass diesem Autor etwas wichtiger zu sein scheint, als das, was er beobachtet und analysiert hat, als das, was er mit der Kritik der Verdrängung inhaltlich vorzubringen hat.

Für Goubran ist die Sprache das alles überragende Freiheitsmoment des Lebens. »Sprache gehört niemanden, sie ist etwas Lebendiges, stärker als das Soziale oder das Kollektive. Der Sprache liegt ein demokratisches Konzept zugrunde, sie ist ein Gemeinsames, das kein Einzelner besitzt oder erschaffen könnte« – sie ist ein Arkanum, an dem jeder teilhaben kann.

Goubran sieht in der Sprache also kein reines Mittel der Kommunikation, sondern eine Art Speicher, einen USB-Stick, den jeder in der Tasche hat und auf dem Dinge gespeichert sind, die »mit unterschiedlichen Wirklichkeiten und Seinszugängen« zu tun haben. – »Zuerst«, lesen wir in einer autobiographischen Erzählung des Autors aus 2010, »ist die Sprache ein Wollen, später ein Sein. Zuerst sprechen wir uns aus – das ist das Leben. Dann schwitzen wir uns in die Erde hinein – das ist der Tod.«

© Wolfgang Koch 2020

Abbildungen: Wildalpen, Admont, Foto © Marie Obermayr 2020

Alfred Goubran: Schmerz und Gegenwart. Ritzungen, 120 Seiten, Braumüller Verlag 2019, ISBN-10: 3992002543, 15,- Euro