3. Oktober, 9. November, Ende 2020. Bis heute klingeln uns die Ohren von den springenden Sektkorken zum deutsch-deutschen Jubiläum. Zusammengewachsen sei, was zusammengehöre: das ökonomische Diktat des Wachstums mit einer Politik, die sich als dessen düngenden Gärtner versteht. Was aber gibt es da zu feiern? Das berüchtigte „Tauwetter“ tränkte nicht „blühende Landschaften“, sondern ertränkte die Hoffnung auf eine Welt, die nicht vom Profitgesetz erpresst wird. Und es ertränkte nicht in politischer Liberalität, sondern in den Strömen des Kapitals. Seit soziale Kälte weht als wind of change müsste gemahnt werden, dass „Wiedervereinigung“ feindliche Übernahme, dass der „Fall der Mauer“ laissez-faire-politisch erzwungen und dass „friedliche Revolution“ Konterrevolution von oben war – also „von drüben“. Von dort, heißt das, wo der wilde Westen wildert: wo es weiter wenig Neues gibt, weil das Neue sich auf den Konjunkturzyklus herabgekürzt hat. Insofern war die „Wende“ einzig Wendung gen Westen: eine Westung, die manchem Wendehals, manchem ostungsvergessenen Pfaffen, mancher hayekschen Pfarrerstochter bis an Staatsspitze verhalf.

Soziale Kälte weht als Wind of Change

Damit bekommt, was die AfD verkündet, nämlich dass sie die „Wende vollenden“ wolle, ungewollt etwas Adäquates. Die „Vollendung der Wende“ und neoliberale Wirtschaftspolitik sind am Ende ein und dasselbe: die „Alternative für Deutschland“ ist von der thatcheristischen „Alternativlosigkeit“ des Sozialabbaus untrennbar. Während man das Gebiet der ehemaligen DDR, mit Ausnahme einiger Universitätsstädte, über die letzten dreißig Jahre strukturell ausbluten ließ, stampfte man im Westen reihenweise Einfamilienretorten aus dem Boden. Eine beidseitige Verelendung: die resultierende postmoderne Wüste der Suburbanisierung, als „Metropolregion“ vermarktet, ist Nebenprodukt des logistischen Unternehmens, die Zentren mit der Ware Arbeitskraft noch aus den eigenen Peripherien zu beliefern. So hat man tief im Westen Menschenansammlungen, die in architektonischer Geschichtslosigkeit hausen, und im Osten Geschichte in meterhoch geschichtetem Stein, woraus die Menschen weichen auf der Suche nach Einkommen. Wenn das mal keine Dialektik des Kapitals ist, was dann.

Dem Agitprop von „Freiheit“ bis „Pluralismus“ gelingt es trotzdem, darüber hinwegzutäuschen, dass die polit-ökonomische Kolonisierung jeglicher Alternative durchs Wertgesetz eine grenzenlose, weltweite Einsperrung der Menschheit im eisernen Käfig des Kapitalismus bedeutet – ohne Exiloption, wohlgemerkt. Seither gibt es keinen Ort mehr, nirgends, an dem es anders wäre. Gleichsam geht die provinzialisierende Mauer durch die Köpfe wie ehedem, nur inzwischen vom Westen verwaltet. Ungleichheit zu kaschieren vermag nunmehr nur der Habitus des nach außen gekehrten „Superwessis“, der sich jede Kritik von Seiten des inneren „Jammerossis“ selbst und selbstverständlich verbietet. Dem „Wessi“ von Welt ist schließlich evident, dass aus dem Osten nicht mehr herauszuholen ist als eine Art Eintopf aus Plattenromantik, Stasiterror und Nazipogrom. Längst verdrängt wurde, dass „Ost“ und „West“ politische statt geographische Kategorien sind (Wien liegt östlicher als Dresden; München östlicher als Erfurt; Russland grenzt im Westen an die USA, nicht im Osten).

Dass „Ost“ und „West“ politische Kategorien sind heißt aber, dass sie ideologische Kategorien sind: zum Beispiel, um das Konstrukt „offene Gesellschaft“ gegen seine Feinde – etwa die Realität – zu verteidigen. Schon der Begriff „ostdeutsch“, in aller Munde im „Westen“, wo man trotzdem nicht „westdeutsch“ spricht, verweist auf die Denkmalpflege der Mauer hinter den Stirnen. Der Kalte Krieg sedimentiert weiter gerade im Überbau, zum Beispiel in der Sprache. Das Deutsche kennt mittlerweile einen Dialektchauvinismus, der etwa den Bayern besonders stolz auf seinen Dialekt sein lässt, während Sächsisch für objektiv blöd gilt.

Menschenansammlungen, die in architektonischer Geschichtslosigkeit hausen

Aber nicht nur für blöd. Auch für rechts. Egal, dass es die westdeutsche Presse war, die in der bierdeutschen WM 2006 das Land diskursiv zurückbombte ins fahnenschwenkende Du bist Deutschland. Egal, dass es westdeutsche Neonazi-Kader waren, die die ökonomisch induzierte Ohnmacht strategisch besetzten, um die Wende auch kulturell nach rechts zu pushen. Egal, dass „der Osten“ als Hort der „Bildungsfernen“ Produkt westdeutscher Bundespolitik ist – die entwendende „Treuhand“ als Zwangsenteignung der Bevölkerung und der Soli als innerdeutsche Entwicklungshilfe zur Nachfrage-Subventionierung haben die ehemalige DDR zum Billiglohn- und Konsumland heruntergewirtschaftet. Egal, egal, egal: letztlich dient die Herabdampfung „des Ostens“ zur Neonazizone wohl vor allem dazu, dem grün-konservativen „Superwessi“ die Rohkost nicht zu vermiesen – sein Ekel vor der Armut „drüben“ ist nämlich angewiesen auf das moralische Polster liberaler Argumente. Der Osten ist arm, und Armut ist nicht sexy, selbst oder gerade in Berlin nicht.

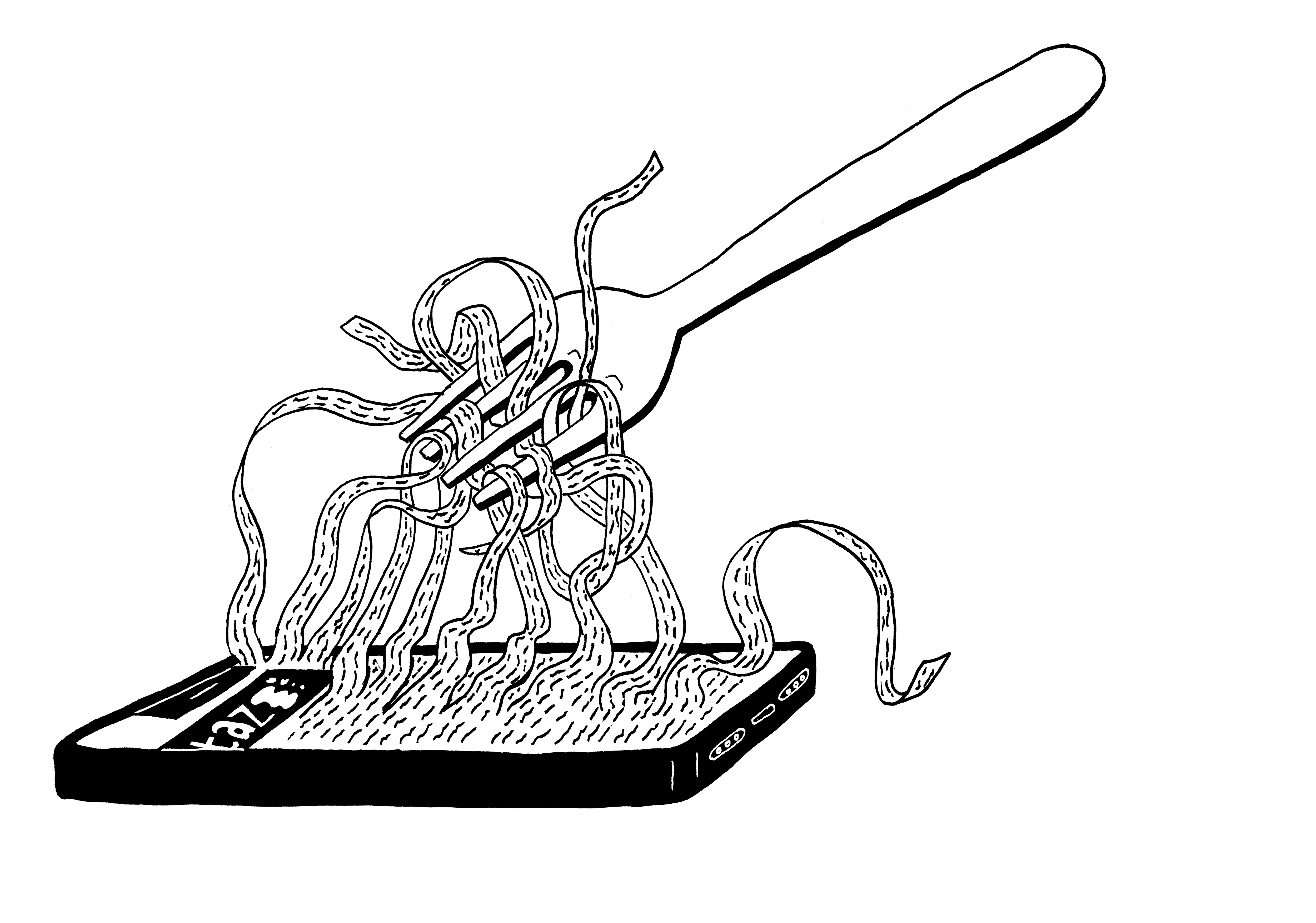

„Ostalgisch“ wird in solchen Weltbildern dann schon, wer davon spricht, dass „nicht alles schlecht gewesen“ sei in der DDR – als ließe sich eine solche Aussage anders als borniert bestreiten. Oder wer wollte behaupten, dass sichere Jobs und Renten, sozialer Wohnungsbau, kostenloses Gesundheitssystem und unentgeltliche Kinderbetreuung sowie allgemein weniger Konkurrenz- und Leistungsdruck rundherum und ausnahmslos als schlecht zu gelten haben? Zudem sollte – spätestens seit Shoshana Zuboff das zeitgenössische globale System auf den Begriff surveillance capitalism gebracht hat – gegen alle propagandistische Gaucklerei klar sein, dass selbst der Dilettantenverein der Stasi unendlich verblasst im Kontrast zum globalen Überwachungsregime des Kapitals. Dahinein also haben uns dreißig Jahre Wegfall der Systemalternative im Eigentlichen geführt.

1989 aber kann auch für Anderes stehen. Nicht alle gingen auf die Straße, um die DDR zu verscherbeln. Gerade, wer es ernst nahm als anti-bourgeoise Bürger*in der Deutschen Demokratischen Republik, hatte gegen die deutsch-deutsche Schießerei an die Internationale zu erinnern, an das Marxsche Versprechen des Endes sowohl von Staat wie von Arbeit sowie daran, dass die Sache des Volkes – res publica – nicht anders denn radikaldemokratisch umzusetzen sei. Freilich wandelte man sich, auf der Straße abgelichtet, augenblicklich zum Propagandamaterial eines Regimes, dessen Antikommunismus nichts so verabscheute wie die eigenen Ideale.

1989 kann auch für Anderes stehen

Trotzdem gehört es bis heute zum Perfidesten, jene, die diesen Coup verurteilen, als „ostalgische Wendeverlierer“ mit Hang zum „Wutbürgertum“ zu karikieren. Zwar hätte von Anfang an klar sein müssen, dass die repräsentative Wahlurne des Westens nur eine der Filialen des präsentistischen Warenfetischs ist. Doch war es nie erklärtes Ziel gewesen, die „Sicherheit des Staates“ (Stasi) gegen die „Freiheit des Marktes“ (Neoliberalismus) einzutauschen. Wer 89 auf die Straße ging und dort mehr wollte als Bananen und bananenrepublikanische Verschleuderung der Politik – wer demokratischen Sozialismus wollte, statt sich einpacken zu lassen vom Konsumerismus –, der wurde, ja: im großen Stil verkohlt.

Historisch belehren der 9. November 1989 und der 3. Oktober 1990 damit über zweierlei: zum einen darüber, dass Sozialismus ohne menschliches Antlitz kein Sozialismus war und keiner sein kann. Und zum anderen darüber, dass Kapitalismus mit menschlichem Antlitz eine contradictio in adiecto ist und bleibt, weil er – real existierend – eine sein muss.

Zum Autor: Lukas Meisner studierte in Tübingen, Colchester, Berlin und London Philosophie, Komparatistik und Kultursoziologie. Derzeit promoviert er in Venedig und Erfurt zur Kritischen Theorie politischer Autonomie. In seiner Literatur beschäftigte er sich die letzten Jahre u.a. mit den verschränkten Phänomenen Utopie und Dystopie (DysUtopia) sowie Urbanisierung und Desertifikation (Das Buch der Wüste). 2020 erschien sein mit dem niederländischen Künstler Eef Veldkamp verfasstes Buch Capitalist Nihilism and the Murder of Art.