In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hat Harald Staun geschrieben, dass es in der Chefredaktion von www.sueddeutsche.de keinen Journalisten gibt. Ein richtiger Journalist ist für Staun offenbar nur, wer beste Qualität produziert und dafür viel Geld verlangt. Ich finde diese Bemerkung fies und unfair. Wenn ich in einen Ein-Euro-Shop gehe, dann sage ich den Leuten dort ja auch nicht, sie seien keine richtigen Verkäufer.

Ein paar Häuser von der taz entfernt ist so ein Ein-Euro-Shop. Man kann dort viel über Marktwirtschaft im Allgemeinen und Journalismus im Besonderen lernen.

Ein paar Häuser von der taz entfernt ist so ein Ein-Euro-Shop. Man kann dort viel über Marktwirtschaft im Allgemeinen und Journalismus im Besonderen lernen.

In den Ein-Euro-Shop gehen Leute, die Produkte zu niedrigen Preisen kaufen wollen. Man bekommt dort zum Beispiel drei Küchenmesser für einen Euro. Im taz-Shop zahlt man für so ein Messer 59 Euro.

Was bedeutet das für die Qualität der Messer im Ein-Euro-Shop? Nun, in einer Marktwirtschaft gibt es einen Zusammenhang zwischen Verkaufspreis und Herstellungskosten. Es gibt zwar Firmen, die billigen Scheiß herstellen und ihn teuer verkaufen – aber es gibt keine Firma, die teure Messer produziert und sie unter den eigenen Herstellungskosten verkauft. Das wissen auch die Käufer. Sie erwarten von einem Messer-Produzenten nicht, dass er ein Verlustgeschäft macht. Sie erwarten von einem Messer, dass es schneidet, selbst wenn es nur 33 Cent kostet. Aber sie wissen, dass die Klinge nicht besonders stabil ist, dass die Schneide nicht geschliffen scharf ist und dass das Messer nicht jahrelang rostfrei bleibt. Die Käufer akzeptieren, dass sie nur das bekommen, wofür sie bezahlen.

Natürlich sind billige Messer qualitativ schlechter. Aber das heißt doch nicht, dass die Leute, die die billigen Messer herstellen, qualitativ schlechtere Arbeit leisten. Im Gegenteil: Es ist nicht besonders schwierig, ein gutes Messer für jemanden herzustellen, der einem 59 Euro dafür bezahlt. Wenn man als Produzent mit solchen Ressourcen ausgestattet wird, ist die Arbeit leicht. Deutlich schwieriger ist es, ein Messer für jemanden herzustellen, der einem nur 33 Cent bezahlt, also nur ein Hundertachtzigstel. So etwas zu schaffen, ist ein echtes Meisterwerk.

Natürlich sind billige Messer qualitativ schlechter. Aber das heißt doch nicht, dass die Leute, die die billigen Messer herstellen, qualitativ schlechtere Arbeit leisten. Im Gegenteil: Es ist nicht besonders schwierig, ein gutes Messer für jemanden herzustellen, der einem 59 Euro dafür bezahlt. Wenn man als Produzent mit solchen Ressourcen ausgestattet wird, ist die Arbeit leicht. Deutlich schwieriger ist es, ein Messer für jemanden herzustellen, der einem nur 33 Cent bezahlt, also nur ein Hundertachtzigstel. So etwas zu schaffen, ist ein echtes Meisterwerk.

Es ist jedenfalls nicht ehrenrührig, billige Produkte aus günstigem Material herzustellen. Es gibt eine Nachfrage danach, also gibt es auch ein Angebot danach. In Frankfurt zum Beispiel gibt es nicht nur die Nachfrage nach einer teuren Qualitätszeitung, die bundesweit in der ersten Liga spielt, sondern auch nach einem günstigeren Lokalblättchen. Deshalb erscheint im gleichen Verlag, in dem die FAZ für 49,90 Euro im Monat erscheint, auch die 30 Prozent billigere Frankfurter Neue Presse, von deren Berichterstattung man außerhalb Frankfurts noch nie etwas gehört hat.

Manchmal höre ich Tipps wie diese: „Die taz sollte mehr Geld in ihren Internet-Auftritt investieren, mehr Online-Redakteure einstellen und besseren Online-Journalismus machen. Dann wird taz.de besser und bekannter und die Leser zahlen dann auch bald mehr dafür.“

Manchmal höre ich Tipps wie diese: „Die taz sollte mehr Geld in ihren Internet-Auftritt investieren, mehr Online-Redakteure einstellen und besseren Online-Journalismus machen. Dann wird taz.de besser und bekannter und die Leser zahlen dann auch bald mehr dafür.“

(Ich finde es übrigens bemerkenswert, dass es solche Tipps immer nur für www.taz.de gibt und nie für den taz-Shop. Beim taz-Shop leuchtet allen Leuten ein, dass man für die Herstellung der Messer nicht auf Dauer viel mehr Geld ausgeben kann, als die Kunden zahlen.)

Wenn mir jedenfalls mal wieder jemand mit diesem Tipp für www.taz.de kommt, frage ich immer zurück, wie viele Jahre mit dem „bald“ in „die Leser zahlen dann auch bald mehr dafür“ gemeint sind. Meistens sagen die Leute dann etwas von zwei bis drei Jahren. Ich sage dann immer, dass diese Frist dann aber schon lange vorbei ist.

Vor 19 Jahren begann die taz damit, alle Texte aus der gedruckten Ausgabe auch ins Internet zu stellen. Unter jedem Artikel stand: „taz muss sein: Was ist Ihnen die Internetausgabe der taz wert?“ Wenn man darauf klickte, hieß es: „Guten Tag, liebe Surferinnen und Surfer! Sie schätzen die taz? Sie besuchen uns häufiger? Gut, denn wir brauchen Sie. Die taz muss dringend ihre Einnahmen erhöhen. Unser Existenzmodell der Unabhängigkeit macht es nötig, dass die taz von ihren LeserInnen unterstützt und getragen wird.“ Als Zahlungswege boten wir Kreditkarte, Bankeinzug und Überweisung.

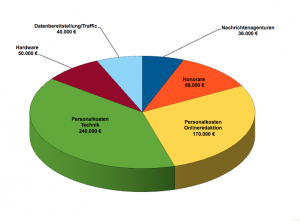

Zwölf Jahre lang haben wir auf taz.de alle Texte aus der Zeitung veröffentlicht. Automatisch, also ohne Bilder und ohne Links, und zwar schon am Abend vor dem Erscheinen der Zeitung. Seit 7 Jahren haben wir eine Online-Redaktion, die die Artikel mit viel Extra-Aufwand bildschirmgerecht aufbereitet. Die jährlichen Kosten dafür lagen 2010 bei gut 600.000 Euro (siehe Grafik) und sind inzwischen weiter gestiegen. Seit drei Jahren werben wir im Rahmen der Kampagne „taz zahl ich“ besonders offensiv für die Bezahlung der Artikel auf www.taz.de und ermöglichen das per Überweisung, Lastschrifteinzug, Flattr, Kreditkarte, SMS und Paypal. Im Jahr 2013 zahlten unsere Leser 125.000 Euro für www.taz.de. Das ist ein Hundertfünfzigstel von dem, was sie für Inhalte aus der gedruckten Ausgabe zahlten.

Zwölf Jahre lang haben wir auf taz.de alle Texte aus der Zeitung veröffentlicht. Automatisch, also ohne Bilder und ohne Links, und zwar schon am Abend vor dem Erscheinen der Zeitung. Seit 7 Jahren haben wir eine Online-Redaktion, die die Artikel mit viel Extra-Aufwand bildschirmgerecht aufbereitet. Die jährlichen Kosten dafür lagen 2010 bei gut 600.000 Euro (siehe Grafik) und sind inzwischen weiter gestiegen. Seit drei Jahren werben wir im Rahmen der Kampagne „taz zahl ich“ besonders offensiv für die Bezahlung der Artikel auf www.taz.de und ermöglichen das per Überweisung, Lastschrifteinzug, Flattr, Kreditkarte, SMS und Paypal. Im Jahr 2013 zahlten unsere Leser 125.000 Euro für www.taz.de. Das ist ein Hundertfünfzigstel von dem, was sie für Inhalte aus der gedruckten Ausgabe zahlten.

Trotzdem ist das Gerede von der „Kostenloskultur im Internet“ falsch. Die taz verdient gutes Geld im Internet. Unsere Leser zahlten im vergangenen Jahr:

Trotzdem ist das Gerede von der „Kostenloskultur im Internet“ falsch. Die taz verdient gutes Geld im Internet. Unsere Leser zahlten im vergangenen Jahr:

– 890.000 Euro, um täglich über das Internet die PDF-Version der gedruckten Ausgabe per E-Mail zu bekommen

– 280.000 Euro, um in Internet-Datenbanken nach Artikeln aus der gedruckten Ausgabe zu suchen

Es ist verblüffend, dass unsere Leser im Internet siebenmal so viel Geld für die PDF-Ausgabe zahlen wie für die Artikel auf www.taz.de. Denn für die Ansicht auf einem Bildschirm ist www.taz.de eindeutig besser geeignet: Unsere Online-Redaktion sucht zu jedem Artikel ein Foto raus, setzt Links auf externe Webseiten und auf frühere taz-Artikel, wir binden ab und zu Videos ein und machen Fotogalerien. Bei der PDF-Ausgabe sind Format und Schriftgröße dagegen auf die Ansicht auf einem hochformatigen Blatt Papier mit 47 Zentimetern Höhe und 31,5 Zentimeter Breite optimiert. Wenn man sich das auf einem Computerbildschirm anschaut, muss man ständig zoomen und scrollen. Man kann die Links, die in den Texten stehen, nicht anklicken. Und die PDF-Ausgabe kommt erst abends zwischen 19 und 20 Uhr, wenn die meisten Texte aus dieser Ausgabe schon seit ein paar Stunden auf www.taz.de stehen.

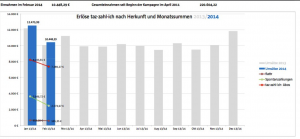

Wer www.taz.de anhand objektiver Kriterien mit der PDF-Ausgabe vergleicht, muss zu dem Schluss kommen, dass die PDF-Ausgabe kaputt ist. Trotzdem zahlen unsere Leser viel mehr Geld für die PDF-Ausgabe als für www.taz.de. Und der Trend ist wie folgt: Bei den Umsätzen mit der PDF-Ausgabe gab es innerhalb des letzten Jahres ein phänomenales Wachstum von 50 Prozent. Die Zahlungen für www.taz.de stagnieren (siehe Grafik).

Wer www.taz.de anhand objektiver Kriterien mit der PDF-Ausgabe vergleicht, muss zu dem Schluss kommen, dass die PDF-Ausgabe kaputt ist. Trotzdem zahlen unsere Leser viel mehr Geld für die PDF-Ausgabe als für www.taz.de. Und der Trend ist wie folgt: Bei den Umsätzen mit der PDF-Ausgabe gab es innerhalb des letzten Jahres ein phänomenales Wachstum von 50 Prozent. Die Zahlungen für www.taz.de stagnieren (siehe Grafik).

Was könnte der Grund sein? Ganz offenkundig hat es nichts damit zu tun, wie leicht die Bezahlung ist. Man kann unsere PDF-Ausgabe ausschließlich per Lastschrift von einem deutschen Konto zahlen und muss dazu eine 22-stellige IBAN und die bis zu 11-stellige BIC angeben. Man kann nicht per Kreditkarte, Paypal, SMS, Flattr oder Überweisung zahlen.

Ich kann mir das nur so erklären: Unsere Leser zahlen nicht für Webseiten wie www.taz.de, weil sie das auch kostenlos bekommen. Das PDF bekommen sie dagegen nicht kostenlos. Die taz könnte natürlich das PDF genauso kostenlos anbieten, aber das machen wir nicht. Wir haben entschieden, das es das PDF im Internet nur gegen Geld gibt. Und deshalb zahlen die Leute auch dafür.

Ich kann mir das nur so erklären: Unsere Leser zahlen nicht für Webseiten wie www.taz.de, weil sie das auch kostenlos bekommen. Das PDF bekommen sie dagegen nicht kostenlos. Die taz könnte natürlich das PDF genauso kostenlos anbieten, aber das machen wir nicht. Wir haben entschieden, das es das PDF im Internet nur gegen Geld gibt. Und deshalb zahlen die Leute auch dafür.

Man könnte jetzt schimpfen, dass unsere Leser offenbar im Oberstübchen nicht mehr ganz dicht sind. Wenn man für ein kaputtes Produkt so viel mehr Geld bezahlt als für ein funktionierendes, hat man nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und ist darüber hinaus natürlich auch unsolidarisch und ein Schmarotzer. Der Punkt bei solchen Leserbeschimpfungen ist nur: Es hilft nichts. Wir selbst haben die Kostenlos-Kultur im WWW geschaffen, jetzt müssen wir damit klarkommen.

Die ursprüngliche Hoffnung der Verlage war, durch das kostenlose Angebot so viele Leser wie möglich anzulocken und dann Geld mit Werbung zu verdienen. Dieses Geschäftsmodell ist bisher nicht aufgegangen und ich glaube auch nicht, dass es noch aufgehen wird.

Die ursprüngliche Hoffnung der Verlage war, durch das kostenlose Angebot so viele Leser wie möglich anzulocken und dann Geld mit Werbung zu verdienen. Dieses Geschäftsmodell ist bisher nicht aufgegangen und ich glaube auch nicht, dass es noch aufgehen wird.

Der Grund dafür sind Katzenbilder. Und Webseiten mit Satire. Und Webseiten, auf denen sich die Leute die Inhalte, die sie interessieren, gegenseitig selbst schreiben (Facobook, GMX, WordPress). Es gibt im Internet einfach so viele Möglichkeiten, Leute mit deutlich weniger Aufwand auf eine Webseite zu locken als mit Journalismus. Und den Unternehmen, die die Anzeigen schalten, ist es egal, auf was für einer Webseite sie das machen. Wichtig ist für sie, wie viele Leute draufklicken und dann was bei ihnen kaufen.

Natürlich kann es sein, dass es ein oder zwei Journalismusproduzenten gibt, die einen so hohen Marktanteil haben und mit einem Artikel so viele Leser anziehen, dass sich das Werbegeschäft für sie rechnet. Aber für die anderen gilt, dass sie beim Leute-Anlocken niemals mit den Katzenbildprozenten werden konkurrieren können. (Der Counter rechts zum Beispiel zeigt, wie viele Leute bisher auf diesen Artikel geklickt haben, an dem ich zwei Tage lang geschrieben habe.)

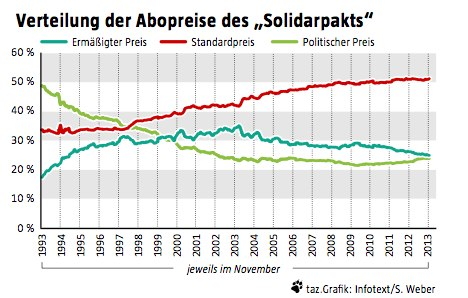

Nun wurde die taz nicht gegründet, um einen möglichst hohen Profit zu machen. Die taz wurde gegründet, um guten Journalismus™ zu machen und damit viele Leute zu erreichen. Wir haben auch nichts dagegen, wenn Leute für ihr Abo weniger zahlen, als sie müssten. Wir bieten bei der gedruckten Ausgabe extra einen Schmarotzer-Tarif für diese Leute an: Bei uns kann jeder Abonnent frei wählen, ob er den normalen Preis von 41,90 Euro im Monat zahlen möchte, den ermäßigten Preis von 25,90 Euro oder den extra hohen Preis von 49,90 Euro. Wir nennen das „Solidarpakt“ und es funktioniert: Die Hälfte der Leser zahlt den Normalpreis, ein Viertel den ermäßigten Preis und ein Viertel den erhöhten Preis. Wir haben nichts dagegen, wenn die Leute die taz für wenig Geld oder sogar kostenlos lesen, so lange wir insgesamt genug Geld bekommen, um damit guten Journalismus™ zu machen.

Nun wurde die taz nicht gegründet, um einen möglichst hohen Profit zu machen. Die taz wurde gegründet, um guten Journalismus™ zu machen und damit viele Leute zu erreichen. Wir haben auch nichts dagegen, wenn Leute für ihr Abo weniger zahlen, als sie müssten. Wir bieten bei der gedruckten Ausgabe extra einen Schmarotzer-Tarif für diese Leute an: Bei uns kann jeder Abonnent frei wählen, ob er den normalen Preis von 41,90 Euro im Monat zahlen möchte, den ermäßigten Preis von 25,90 Euro oder den extra hohen Preis von 49,90 Euro. Wir nennen das „Solidarpakt“ und es funktioniert: Die Hälfte der Leser zahlt den Normalpreis, ein Viertel den ermäßigten Preis und ein Viertel den erhöhten Preis. Wir haben nichts dagegen, wenn die Leute die taz für wenig Geld oder sogar kostenlos lesen, so lange wir insgesamt genug Geld bekommen, um damit guten Journalismus™ zu machen.

Die Geschäfte bei der taz laufen gut, wir verdienen jedes Jahr mehr Geld mit den Inhalten aus der gedruckten Ausgabe, mit dem taz-Shop, der Le Monde diplomatique, dem taz-Café und den Leserreisen. Es gibt keinen Grund für uns, warum wir unsere Artikel nicht weiter im Internet verschenken sollten. Wir freuen uns, wenn wir damit viele Leute erreichen. Wirklich.

Die Geschäfte bei der taz laufen gut, wir verdienen jedes Jahr mehr Geld mit den Inhalten aus der gedruckten Ausgabe, mit dem taz-Shop, der Le Monde diplomatique, dem taz-Café und den Leserreisen. Es gibt keinen Grund für uns, warum wir unsere Artikel nicht weiter im Internet verschenken sollten. Wir freuen uns, wenn wir damit viele Leute erreichen. Wirklich.

Technisch gesehen könnte man im Internet natürlich einen viel besseren Journalismus machen als auf totem Holz. Genauso wie man technisch gesehen aus Edelstahl ein Messer herstellen kann, das viel besser schneidet als ein Faustkeil aus Stein. Aber darauf kommt es nicht an. Denn in einer Marktwirtschaft bekommt man nicht bei jedem Produkt das Beste, was sich aus dem Material technisch gesehen herstellen lässt. Man bekommt nur das, wofür man bezahlt. Ein Hersteller kann keine Messer für 59 Euro herstellen, wenn seine Kunden dafür nur 33 Cent ausgeben wollen. Wer nicht für Online-Journalismus zahlt, der bekommt auch keinen Online-Journalismus, sondern eben nur Print-Journalismus im Internet als Abfallprodukt einer Zeitungsproduktion.

Es ist nicht anrüchig, für Kunden zu arbeiten, die wenig Geld ausgeben. Wer das macht, der ist auch nicht schlecht in seinem Beruf. Würde jemand sagen, dass Ingvar Kamprad ein schlechter Möbelhersteller ist? Dass Karl und Theo Albrecht keine richtigen Lebensmittelverkäufer sind? Dass Rainer Schaller ein mieser Fitnesstrainer ist? Dass man Götz Werner nicht als Drogist bezeichnen kann?

Ich arbeite für die Print-Ausgabe in der Berliner Lokalredaktion der taz. Ich gehe häufig vormittags auf eine Pressekonferenz und habe dann fünf oder sechs Stunden Zeit, um in 80 bis 100 Zeilen aufzuschreiben, was dort so gesagt wurde. Das ist einfaches Handwerk, nicht sehr schwierig. Genauso wie es auch nicht sehr schwierig ist, pro Woche eine Zeitungsseite mit Medienthemen zu betreuen, wenn man dafür vollzeit angestellt ist, lieber Harald Staun.

Unsere Online-Redakteure stellen nicht nur die Artikel aus der gedruckten Ausgabe ins Internet und schreiben einige Artikel auch selbst, sondern sie haben auch den ganzen Tag über die weltweite Nachrichtenlage im Blick. Sie müssen dafür Themen schnell erfassen und im Blick behalten. Sie müssen laufend neu entscheiden, was gerade wichtig ist und was auf der Seite nach oben gehört. Es gibt dafür keine handwerklichen Regeln und keine objektiven Kriterien. Ich würde mir das ehrlich gesagt nicht zutrauen und ich freue mich, das bei meinen Kollegen in guten Händen zu wissen.

Unsere Online-Redakteure stellen nicht nur die Artikel aus der gedruckten Ausgabe ins Internet und schreiben einige Artikel auch selbst, sondern sie haben auch den ganzen Tag über die weltweite Nachrichtenlage im Blick. Sie müssen dafür Themen schnell erfassen und im Blick behalten. Sie müssen laufend neu entscheiden, was gerade wichtig ist und was auf der Seite nach oben gehört. Es gibt dafür keine handwerklichen Regeln und keine objektiven Kriterien. Ich würde mir das ehrlich gesagt nicht zutrauen und ich freue mich, das bei meinen Kollegen in guten Händen zu wissen.

Kurz gesagt: Die Redakteure von taz.de, dem Ein-Euro-Shop der taz, haben mit widrigen Rahmenbedingungen zu kämpfen und leisten dabei Großartiges.

Die Mail & Guardian in Südafrika bietet eine verlinkte Presseschau, mit Foto! Das machen viele Zeitungen bereits gedruckt in Form von Textausschnitten oder Zusammenfassungen.

Links are free! Von Guardian, New York Times und Co würde ich gern Spezial-Content verlinkt bekommen! Auf deren Internetseiten bin ich für gewöhnlich: nie. Aufenthaltsqualität auf taz.de wäre mit solcher gecheckter Internationalität, Sie würden wohl kaum Putins Hofblätter auswählen, noch größer.