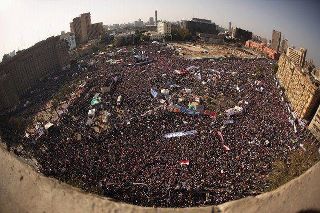

Tahrirplatz – Januar 2012

Libyen-Veranstaltung

Heute zeigt das Kino Babylon Mitte um 20 Uhr den Film »Win or Die – Voices from the Libyan Revolution«. Im Rahmen dieser Premiere soll auch eine Diskussionsveranstaltung stattfinden, an der unter anderem der 29jährige Muhamed Ben Dala, der als Unfallchirurg in Berlin arbeitet, sowie Miftah Saeid (26), der in Bengasi Wirtschaftswissenschaften studiert, teilnehmen werden. Beide haben am Aufstand gegen Gaddafi teilgenommen.

Die Jungle World sprach mit ihnen über ihre Einschätzung der aktuellen Lage:

Wie lebt es sich in einem Libyen ohne Muammar al-Gaddafi?

Ben Dala: Die Leute protestieren jetzt gegen alle möglichen Dinge. Sie demonstrieren gegen Korruption, für Frauenrechte, gegen die unkontrolliert im Umlauf befindlichen Waffen, gegen den Nationalen Libyschen Übergangsrat. Sie wollen, dass ihre Stimmen gehört werden. Das ist etwas völlig Neues.

Saeid: Früher war es eine Frage von Leben und Tod, Gaddafi zu gehorchen. Tatest du das nicht, konntest du für unbestimmte Zeit ins Gefängnis kommen, für Jahre kein Licht sehen oder gleich umgebracht werden. Dabei ist es normal, dass es Probleme mit der eigenen Regierung gibt, und dass die Leute jetzt protestieren können, das ist ein gutes Zeichen.

Welche Probleme gibt es konkret?

Saeid: Zum Teil sind Leute in staatlichen Positionen, die schon unter Gaddafi da waren. Das gilt beispielsweise für viele Botschafter, darunter die in Großbritannien, den USA und Italien. Und die Menschen hassen alles, was noch nach Gaddafi riecht.

Ben Dala: Oft gibt es auch Beschwerden, weil die Löhne nicht gezahlt werden. Die Leute fragen sich, warum es kein Geld gibt, obwohl ja weiter Öl exportiert wird. Es gab aber sogar schon Proteste, weil das Internet zu langsam war. Die Jungen wollten, dass Facebook wieder schneller läuft. Darüber haben sich andere lustig gemacht und dagegen protestiert, dass so viel protestiert wird.

Es entwickelt sich also so etwas wie eine Zivilgesellschaft?

Ben Dala: Ja, absolut. Es bilden sich überall neue Initiativen für alles Mögliche: für Arme, für Bäume oder für Tiere. Wir haben früher nie etwas für unser Land getan. Man hatte das Gefühl, dass es uns gestohlen worden war und man als eine Art Exilant im eigenen Land lebte. Dieses Gefühl ist weg. Die Leute engagieren sich und die Zivilgesellschaft wächst schnell ohne den Staat.

Saeid: Es gibt heute jede Menge Zeitungen und allein in Bengasi 150 NGO. Jeder hat etwas zu sagen. In ganz Libyen gibt es jetzt 14 TV-Stationen. Früher gab es zwei Sender und landesweit drei Zeitungen. Die eine hat berichtet, was Gadaffi morgens gemacht hat, die andere, was er abends gemacht hat und die dritte, wen er zwischendurch getroffen hat.

Was fordern Sie vom Nationalen Übergangsrat?

Saeid: Vor allem Transparenz. Wir wollen, dass seine Sitzungen im Fernsehen übertragen werden. Er hat das zugesagt, bis jetzt aber nicht umgesetzt.

Ben Dala: Das Wichtigste geschieht aber: Die Macht wird im nächsten Monat an die 200 gewählten Mitglieder der verfassungsgebenden Versammlung übergeben. Sie werden acht Monate über die neue Verfassung beraten und so lange auch das Land regieren. Ende 2012 soll es dann die ersten Wahlen geben.

In Ägypten und Tunesien haben die ersten Wahlen die Islamisten an die Macht gebracht. Könnte das auch in Libyen geschehen?

Saeid: Jetzt, nach der Revolution, wollen alle an die Macht. Auch die Islamisten. Sie wollen an den Wahlen teilnehmen und sich nicht verstecken. Die Muslimbruderschaft macht in den Straßen ihre Kampagnen.

Ben Dala: Ich mag sie nicht, sie benutzen die Religion, um politischen Einfluss zu erlangen. Aber es ist toll, dass es endlich einen politischen Wettbewerb gibt. In Tunesien und Ägypten wurden die Islamisten schließlich demokratisch gewählt. Das ist fair. Wenn es Wahlen gibt und die Leute sie wollen, dann soll es so sein. Aber ich bin ziemlich sicher, dass das nicht passieren wird. Wir haben keine Revolution gemacht, um die Muslimbruderschaft an die Macht zu bringen.

In Tunesien und Ägypten haben die revolutionären Bewegungen auch damit zu kämpfen, dass die Kader des alten Regimes den Sicherheitsapparat kontrollieren. Gibt es in Libyen ähnliche Probleme?

Ben Dala: In Ägypten und Tunesien hat das Militär die Revolution mitgetragen und sie beschützt. In Libyen war das Volk allein. Hier wurde alles entkernt.

Und die Vertreter des alten Apparats? Was ist mit denen geschehen?

Saeid: Die Ebene unterhalb des Gaddafi-Umfeldes ist vielfach nach Ägypten geflohen. Die Polizei ist schwach, weil die Leute alle selbst Waffen haben. Ein richtiges Militär gab es bei uns nicht, Gaddafi hat ihm misstraut und seine eigenen Garden aufgebaut. Die sind entweder tot, geflüchtet oder auf die Seite der Revolutionäre gewechselt.

Sie beide waren selbst an den Aufständen gegen Gaddafi beteiligt. Was genau haben Sie getan?

Saeid: Ich habe Waffen von Bengasi nach Misrata gebracht. Außerdem haben wir eine Internet-Verbindung per Satellit aufgebaut, als Gaddafi das Telekommunikationsnetz abgestellt hatte. Über diese Verbindung haben wir Videos aus dem belagerten Bengasi hochgeladen und Livestreams gezeigt. Ein berühmter Rebellenführer hat die Verbindung benutzt, um dem Sender CNN Interviews zu geben.

Ben Dala: Ich war Arzt in Göttingen und hätte nie gedacht, dass es soweit kommt. Als ich merkte, dass die Aufstände nicht nachlassen, habe ich mit anderen Libyern eine halbe Million Pfund gesammelt. Damit haben wir den Rebellen Medikamente geschickt und auch medizinisches Personal vermittelt. Dann bin ich selbst nach Libyen gereist und habe dort als Chirurg in einem Lazarett der Rebellen gearbeitet.

Es gab im Januar Berichte über eine neue Offensive von Gaddafi-Anhängern.

Ben Dala: Die Medien haben das aufgebauscht. Das war eine lokale Auseinandersetzung zwischen einer bewaffneten Gruppe und einem Clan. Es ist Nachkriegszeit, alle sind noch bewaffnet. Solche Kämpfe gibt es immer, aber früher haben die Clans sie unbewaffnet ausgetragen. Mit Unterstützung für Gaddafi hatte das nichts zu tun.

Der Westen hat Gaddafi bis zum letzten Moment gestützt, und nicht nur als Öllieferant, sondern auch als Türsteher gegen irreguläre Migranten bezahlt und aufgerüstet. Monate nach Beginn des Aufstands hat der Übergangsrat in Bengasi dieses Abkommen erneuert. Was halten sie davon?

Saeid: Ich war damit einverstanden. An diesem Punkt der Revolution brauchten wir den Schutz des Westens. Gaddafi hat versucht, den Westen mit den Flüchtlingen zu erpressen. Der Westen war schlau, hat sich eben jetzt die Sieger als Verbündete ausgesucht. Das können wir ihm nicht vorwerfen!

Auch Nordafrikaner dürfen nicht nach Europa reisen, viele Transitmigranten aus den ärmsten Regionen der Welt sterben durch das europäische Grenzregime. Akzeptieren Sie das?

Ben Dala: Der Westen muss eben seine Interessen schützen. Wir verstehen das.

Sie machen einem Mann wie Silvio Berlusconi, der Gaddafi Milliarden hinterher geworfen und ihn politisch rehabilitiert hat, keinen Vorwurf?

Ben Dala: Wir müssen realistisch sein. Die Interessenlagen sind eben so. Regierungen kümmern sich um wirtschaftliche Interessen.

Der Westen hat Gaddafi bis zuletzt gestützt, dann aber, als ein Sieg der Rebellen möglich schien, großflächig bombardiert. Viele Menschen sind dabei gestorben. Was denken Sie im Nachhinein über diese Intervention?

Saeid: Die Nato hat den Kämpfern die Möglichkeit gegeben, in Deckung zu gehen, ihre Angriffe waren präzise. Dass diese Intervention stattgefunden hat, war das Wundervollste, das ich jemals gesehen habe.

Ben Dala: Ich hätte es besser gefunden, wenn wir ohne die Nato-Bomben ausgekommen wären. Aber so war es besser, als wenn nur eines oder sehr wenige Länder interveniert hätten.

Die Nato-Staaten werden für ihre Unterstützung politische Gegenleistungen erwarten. Der Nationale Übergangsrat ist mit einer schweren politischen Hypothek belastet.

Saeid: Es war keine humanitäre Intervention. Natürlich haben die Nato-Staaten das nicht umsonst gemacht und wollen jetzt etwas zurück. Sie hatten eben Interessen. Was wir jetzt wollen, das ist eine Win-Win-Situation – für ganz Libyen und den Westen. Vorher hat nur Gaddafi gewonnen, wenn es Abkommen mit dem Westen gab.

Gaddafi hat sich als Führer der »Arabischen Nation« und als Führer eines panafrikanischen Konstrukts inszeniert. Wie verorten sich die Libyer jetzt?

Ben Dala: Es stimmt, er hat sich für den Führer Afrikas gehalten, allen Geld und Waffen gegeben und Revolutionen unterstützt – im Tschad, im Südsudan und anderswo. Gleichzeitig war er auch immer der Freund der Gegenseite. Alle Präsidenten kamen zu ihm, er dachte, er sei Gott, ein »König der Könige«. So etwas sagt kein vernünftiger Mensch. Er krönte sich und er bezahlte dafür – ein Wahnsinniger eben.

Aber wo wird Libyen im Spannungsfeld zwischen dem afrikanischen und dem arabischen Raum in Zukunft stehen?

Said: Wir Libyer sind sehr nationalistisch. Wir sehen uns weder als Panarabisten noch als Afrikaner, sondern als Libyer. Libyer denken, sie seien besonders und wollen sich erstmal um ihr eigenes Land kümmern.

Das klingt ausgesprochen isolationistisch. Halten Sie das wirklich für klug?

Said: Jetzt ja. Wenn man ein Land von null aufbauen muss, muss man sich erstmal nur um das eigene Land kümmern.

Von null? Libyen war eines der Länder mit dem höchsten Lebensstandard in Afrika.

Ben Dala: Das können Sie nur sagen, wenn sie das Bruttosozialprodukt insgesamt betrachten. Aber Gaddafi hat alles gestohlen. Bei uns war nicht der Wohlstand, sondern die Wohlstandsschere groß. Nur 17 Prozent der Haushalte in Tripolis sind an die Wasserversorgung angeschlossen. Und das ist die Hauptstadt. Es gibt keinen öffentlichen Personennahverkehr, die Schulen sind schlecht, es gibt kein Gesundheitssystem, die Straßen sind kaputt. Libyen hat Milliarden im Ausland, das Regime war reich, aber das Volk hatte nichts davon.

Zwischen Rache und Gerechtigkeit – Das „neue Libyen“ feiert den Beginn der Revolution vor einem Jahr – Von Julia Gerlach (epd)

Der 17. Februar gilt als Jahrestag des Aufstandes gegen Machthaber Muammar al-Gaddafi. Es war der erste „Tag des Zorns“ in Bengasi. Die Sekretärin Boudijaja war von Anfang an dabei.

Bengasi. „Dies hier ist euer Bereich. Ihr müsst besonders diese Seite sichern.“ Die 45-jährige Nagah Boudijaja gibt den fünf jungen Frauen letzte Anweisungen. Sie sind zuständig für die Sicherheit der Frauen beim großen Revolutionsfest auf dem Platz der Befreiung in Bengasi. Hunderte Menschen laufen durcheinander, treffen letzte Vorbereitungen. An diesem Freitag ab 16 Uhr soll hier die größte Party beginnen, die Libyenje gesehen hat.

Am 17. Februar vor einem Jahr begann in Bengasi die Revolution. Jugendliche und Anwälte versammelten sich und protestierten gegen die Herrschaft von Muammar al-Gaddafi. Schnell wurde aus den friedlichen Demonstrationen ein bewaffneter Aufstand. Die Demonstranten eroberten die Kasernen der Gaddafi-Truppen, und Bengasi war nach nur fünf Tagen eine befreite Stadt. Schnell liefen Armeeangehörige und Minister zur Revolution über.

Dennoch brauchte es noch bis September, bis auch Tripolis von den Revolutionären befreit wurde, und ohne die Unterstützung aus der Luft durch die NATO wäre dies auch nicht gelungen. Mehr als 50.000 Menschen starben. „Jetzt haben wir die Freiheit. Das ist unfassbar. Wenn ich zurückdenke, was in diesem einen Jahr alles passiert ist“, sagt Boudijaja, die zum schwarzen Mantel und schwarzen Kopftuch einen pinkfarbenen Schal trägt. Bis vor einem Jahr arbeitete sie als Sekretärin.

Als die Revolution in Bengasi begann, war sie von Anfang an dabei. Ihr kam zu Gute, das sie in ihrer Jugend Soldatin der Luftwaffe gewesen war. Sie schloss sich einer Miliz an. Zu dieser gehört sie auch jetzt noch, auch wenn die Kämpfe in Bengasi längst vorbei sind. Sie sorgt mit „ihren Mädels“ für die Sicherheit bei Großveranstaltungen wie der Party am Freitag. „Es gibt Drohungen und wir befürchten, dass es zu Zwischenfällen kommen könnte“, sagt sie.

Erst vor ein paar Tagen hat sich Gaddafis Sohn Saadi aus dem Exil im Niger gemeldet und seine Anhänger zum Aufstand gegen das „neue Libyen“ aufgerufen. „Sie werden zwar nicht mehr das Land zurückerobern können, aber sie könnten für Unruhe sorgen und womöglich Anschläge verüben“, sagt sie. Boudijaja ist zugleich Mitglied einer Spezialeinheit: „Wenn eine Zelle von Gaddafi-Anhängern aufgespürt wird und auch Frauen unter ihnen vermutet werden, dann bin ich dabei.“

Wer gefangen genommen werde, komme in die Gefängnisse ihrer Miliz: „Die Regierung ist ja noch nicht so weit, dass sie wirkliche Gefängnisse betreiben kann“, sagt sie. Von Vorwürfen, dass die Milizen es mit den Menschenrechten nicht so genau nehmen, will sie nichts hören: „Wissen Sie eigentlich, mit was für Leuten wir es zu tun haben? Die Truppen Gaddafis haben Tausende Frauen vergewaltigt. Sie haben Menschen in Container gesperrt und ersticken lassen!“ Angesichts dieser Verbrechen, sei es nicht schön, aber doch menschlich, dass die Milizen ihre Gefangenen hart anfassten.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat zum Jahrestag einen kritischen Bericht vorgelegt: Folter und Misshandlung von Gefangenen seien in den Gefängnissen der Milizen in Libyen“weit verbreitet“ und die Menschenrechtsverletzungen „gravierend“. Besonders berüchtigt ist das Militärgefängnis von Misurata. Es untersteht zwar bereits der neu gegründeten Nationalen Armee. Jedoch werden die Gefangenen oft bei ihrer Festnahme durch Milizen schwer misshandelt und kommen mit Knochenbrüchen, Brandwunden und herausgerissenen Nägeln in dem Gefängnis an.

„Wir sind in diesem Gefängnis nie Zeugen von Folterungen geworden, allerdings wurden regelmäßig Gefangene zum Verhör abgeholt und anschließend mit deutlichen Spuren von Misshandlung zurückgebracht“, sagt Claudia Evers von „Ärzte ohne Grenzen“. Die Hilfsorganisation hat aus Protest gegen die Folter die Arbeit im Gefängnis von Misurata eingestellt.

Die Übergangsregierung in Tripolis kündigte wiederholt an, gegen die Menschenrechtsverletzungen vorzugehen. Ihr fehlt jedoch das Durchsetzungsvermögen. Auch sind die Gerichte noch nicht in der Lage, Tausenden inhaftierter Gaddafi-Anhänger den Prozess zu machen. „Wir brauchen dringend Gerechtigkeit“, sagt Elhadi Elghariani, Berater des libyschen Premierministers Mustafa Abushaghur. „Wer Verbrechen begangen hat, muss bestraft werden. Nur durch staatliche Gerichte können wir den Rachedurst der Opfer und der Milizen stoppen.“

In der taz berichtet heute Karim El-Gawhary aus Tripolis:

Auf dem ehemaligen Grünen Platz, dort, wo Muammar al-Gaddafi seine letzte Rede gehalten hat und der inzwischen Platz der Märtyrer heißt, mischen sich männliche Hormone und schwere Waffen zu einer explosiven Mischung. Hunderte von Pick-ups mit aufgepflanzten Maschinengewehren und Pkws mit Männern, die mit ihren Kalaschnikows winken, haben sich zu einer bizarren Parade zusammengefunden. Es ist eine wilde Mischung aus Che Guevara, Prophetenbärten und glattrasierten Gesichtern mit militärischen Kurzhaarschnitten. Manche der Männer liegen auf den Rohren der auf den Fahrzeugen montierten Flugabwehrgeschützen, die sie wie ein Karussell drehen, bis ihnen schwindlig wird. Bereits die ganze Woche feiern sie schon den Beginn des Aufstandes gegen Gaddafi, der vor einem Jahr begonnen hat. Der eigentliche Jahrestag wird an diesem Freitag begangen.

Einem Auswärtigen vermitteln diese Paraden nicht gerade ein Gefühl der Sicherheit. Aber viele Passanten stehen am Rand und feiern mit, feuern den Triumphzug mit einem „Gott ist groß“-Ruf an. In der Omar-Mukhtar-Straße ein paar hundert Meter weiter will eine Familie in einem Spielzeugladen einen fahrbaren Untersatz für den Sprössling kaufen und sucht zwischen pinkfarbenen Dreirädern und metallicglänzenden Rollern das Richtige aus, ohne die waffenstrotzende Revolutionsparade überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Alltag in Tripolis.

Der regierende Übergangsrat hat Feuern in die Luft strengstens untersagt. Doch das wird ignoriert. Die Bewaffneten schießen aus allen Rohren mit ihren Kalaschnikows und sogar mit den Luftabwehrgeschützen. Viele der waffenstrotzenden Rebellen kommen nicht aus der Hauptstadt, sondern aus Sintan oder Misurata. Mit ihrem Auftreten unterstreichen sie, dass die neuen Herrscher des Landes ihre Interessen zur Kenntnis nehmen müssen. Es herrscht eine zerbrechliche Machtbalance in Libyen, die auch darauf aufgebaut ist, wer am meisten Feuerkraft besitzt. Macht ist derzeit in Libyen ein begrenztes Gut.

Nach den neuesten Meinungsumfragen sind die meisten Libyer trotz des Chaos mit der Zeit nach Gaddafi zufrieden, wenngleich immer noch Sorge herrscht, dass das alte Regime in irgendeiner Form zurückkommen könnte. Deren einstige Anhänger verhalten sich still. Nur manchmal setzen sie kleine Zeichen, dass es sie noch gibt. Ein mit Gas gefüllter Ballon steigt über den Häusern unweit des Zentrums von Tripolis auf. Eigentlich nichts Besonderes, wäre er nicht grün, die Farbe Gaddafis und seiner Anhänger. Hat sich hier jemand einen Scherz erlaubt oder ist das ein Statement? „Diese Hundesöhne“, flucht der Fahrer, der wohl eher an Letzteres glaubt. Die Revolutionäre würden das Viertel gleich durchkämmen, kündigt er an.

Sie sind überall, haben an den großen Einfahrtsstraßen Straßensperren errichtet, nicht, um ernsthaft Fahrzeuge untersuchen, sondern eher, um Präsenz zu zeigen. Man weiß schließlich nie. Gerade hat ein Sohn Gaddafis, Saadi, im benachbarten Niger angekündigt, einen Aufstand gegen die einstigen Aufständischen anzuzetteln.

Während die einen in dem ölreichen Land um Macht und Einfluss ringen, kämpfen anderen um das tägliche Überleben. Die Armen sammeln sich unter anderem in Bab al-Asisija, der einstigen, fast völlig zerstörten Festung Gaddafis in Tripolis. Al-Hadi al-Schawesch ist einer dieser Hausbesetzer der besonderen Art. Mitten in den Ruinen, dort, wo früher Gaddafis Offiziere hinter dicken Mauern lebten, bezieht seine neunköpfige Familie ihr neues Zuhause. 400 Meter Stromkabel hat er von draußen gezogen, erzählt er. Einen Wasseranschluss für die Küche gibt es noch nicht. Aber die rußgeschwärzten Wände des ausgebrannten Gebäudes hat er bereits gestrichen. „Miete zu zahlen kann ich mir mit meinen Monatsverdienst im Krankenhaus nicht leisten“, sagt er. Umgerechnet bringt er 350 Euro mit nach Hause. Was brauche man mehr als ein Dach über dem Kopf, Strom und Wasser? „Wenn sich die Lage im Land verbessert, bekomme ich vielleicht von der Regierung ein Haus“, hofft er. Natürlich sei es etwas unheimlich, in den Ruinen des Herzstücks des alten Systems zu wohnen, wo sich nachts allerlei Diebe draußen herumtreiben. Auch Prostituierte gehen in der Nachkriegs-Mondlandschaft ihren Geschäften nach.

In einem Flüchtlingslager am Rande von Tripolis, umgeben von Mauern und Zäunen, haben die Bewohner ganz anderes Probleme als die Hausbesetzer von Bab al-Asisija. In den Baracken leben Menschen aus Tawargha, Libyer, deren Vorfahren Sklaven aus den Ländern südlich der Sahara waren. Schwarzafrikaner wurden während des Krieges pauschal für Söldner Gaddafis gehalten, willkürlich festgenommen, gefoltert und in manchen Fällen getötet. Aus Tawargha stammen viele Anhänger Gaddafis, die damals die Hafenstadt Misurata angegriffen haben. Sie waren berüchtigt für ihre Brutalität, mit der sie im Namen des Regimes gegen die Aufständischen vorgegangen sind. Im neuen Libyen sind sie so etwas wie Vogelfreie.

„Die Rebellenmilizen fallen immer wieder in das Lager ein und nehmen willkürlich Menschen fest“, erzählt Gumaa Jera, einer der Flüchtlinge im eigenen Land. „Wenn wir das Lager verlassen, dann laufen wir Gefahr, gefangen genommen zu werden. Sie entführen uns und bringen uns an unbekannte Orte, meist nach Misurata selbst.“ Oft höre man nie wieder von denen, die rausgegangen und nicht mehr zurückkommen seien. Manubia Saleh, eine ältere Frau, gesellt sich hinzu. Sie zieht ihren Umhang über dem Kopf tiefer ins Gesicht. „Das ist ein miserables Leben hier. Es ist zum Heulen“, klagt sie. „Wir sind hier eingesperrt wie Gefangene. Wenn du rausgehst, ist das, als betrittst du besetztes Gebiet. Und dann kommen sie immer hier rein und nehmen einfach mit, was sie wollen.“

Ein paar Kilometer vom Lager entfernt fährt Aiman Machsoum Patrouille. Er ist einer der Rebellen aus Misurata, der jetzt in die neu gebildete Armee integriert wurde. Wenn er nur das Wort Tawargha hört, verzieht sich sein Gesicht vor Wut. „Mit denen kann es keine Aussöhnung geben. Sie haben gebrandschatzt, vergewaltigt und gemordet“, erklärt er. Manche von ihnen hätten den Frauen einfach die Ohren abgeschnitten, um an ihre goldenen Ohrringe zu kommen, sagt er weiter. „Aber vor allem bei den Vergewaltigungen geht es um unsere Ehre. Das hatte nichts mit dem Krieg oder der Front zu tun. Das war keine willkürliche Aktion, sondern eine beabsichtigte, systematische Operation. Jetzt herrscht eben zunächst einmal das System der Blutrache“, beharrt er. Die Lösung des Problems sei schwer und leicht zugleich, meint sein Kollege Saleh. „Schwer, weil es hier um die Ehre geht, leicht, weil die Tawargha einfach nur diejenigen ausliefern müssen, die das getan haben, damit nicht alle bestraft werden“, erläutert er.

Statt einer Kollektivstrafe für alle Menschen aus Tawargha müssten sich die Gerichte mit dem Fall beschäftigen. Wer getötet und vergewaltigt hat, sollte bestraft, der Rest der Tawargha aber entlastet und freigesprochen werden. Doch die Gerichte befinden sich, wie alle Institutionen in Libyen, bestenfalls im Aufbau. Muammar al-Gaddafi ist tot. Aber die Wunden, die der Krieg in Libyen geschlagen hat, sitzen tief. Sie zu heilen braucht vor allem zwei Dinge: Rechtsstaatlichkeit und Zeit.

Syrien

Bürgerkrieg in Syrien. Photo: blick.ch

Syrische „Bürgerjournalisten“ riskieren Kopf und Kragen

– Bilder werden über Facebook und YouTube weltweit verbreitet. Von Rita Daou – AFP

BEIRUT – Mit seinem Handy macht Mohammed Schami (Pseudonym) auf die Schnelle ein paar Filmaufnahmen von der Demonstration in Damaskus. Dann verschwindet er in der Menge – aus Angst vor den Ordnungskräften des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Vor einem Jahr war er noch Handwerker und hätte sich seine heutige Tätigkeit nicht träumen lassen. Jetzt ist er einer von hunderten „Bürgerjournalisten“, die das Geschehen in Syrienseit Beginn des Protests im März 2011 dokumentieren.

Angestellte, Rechtsanwälte, Ingenieure, Studierende – überall in dem arabischen Land filmen sie und versorgen Websites wie Facebook und YouTube mit Videos, die von Satelliten-Fernsehsendern übernommen und weltweit verbreitet werden. „Alles begann mit den ersten Demonstrationen in der Hauptstadt, an denen wir teilnahmen“, sagt der 32-jährige Schami AFP in einem Telefonat aus Damaskus. „Die Regierung behauptete, die Demos hätten gar nicht stattgefunden. Wir wollten beweisen, dass das gelogen war. Deshalb filmten wir.“ Er habe die Bilder „teuer bezahlt“. 15 Tage lang sei er geschlagen und gefoltert worden.

Aber Schami und seine Freunde gaben nicht klein bei. „Wir haben uns besser organisiert. Einer filmte ein paar Minuten lang, dann versteckte er sich an einem sicheren Ort, um die Bilder an die Satellitensender zu schicken, während ihn ein anderer mit Aufnehmen ablöste.“ Als die Regierung erklärte, es handele sich um alte Aufnahmen, gingen sie dazu über, Schilder mit Datum und Ort des Geschehens in die Kamera zu halten.

„Omar der Syrer“ war einer dieser Bürgerjournalisten. Der 24-jährige Student starb vergangene Woche in der Protesthochburg Homs, als Regierungskräfte dort nach Angaben der Anti-Assad-Aktivisten ein „Massaker“ verübten. „Er versorgte gerade Verletzte, als er selbst von einer Granate getroffen wurde“, berichtet ein Freund, der nicht namentlich genannt werden will. „Er wurde am Kopf, am Bauch und am Bein getroffen und starb drei Stunden später im Krankenhaus“. Sein Ziel sei „Würde und Freiheit für das syrische Volk“ gewesen.

„Omar der Syrer“, mit richtigem Namen Maschar Tajjara, arbeitete unter anderem für den „Guardian“, „Die Welt“ und gelegentlich auch für den Videodienst der Nachrichtenagentur AFP. Er war auch auf CNN und Al-Dschasira zu sehen – live aus Homs. Schon am 29. Dezember erschossen Sicherheitskräfte den 23-jährige BürgerjournalistenBassil Sajjed in Baba Amr, einen besonders umkämpften Stadtteil von Homs. Viele andere starben, darunter Farsat Dscherban am 20. November ebenfalls in Homs.

Kinan Ali, der sich in den Libanon abgesetzt hat, aber weiter im Medienbereich aktiv ist, sieht erhebliche Verbesserungen bei den Amateurjournalisten. Am Anfang habe ein und derselbe Aktivist den Aufruf zur Demonstration auf Facebook gestellt, danach an der Demonstration teilgenommen, dort gefilmt und später die Aufnahmen online gestellt. Jetzt blieben diejenigen mit Satellitenempfang zuhause, um Bilder zu versenden. Die mit den Kameras mischten sich aus Sicherheitsgründen nicht mehr unter die Demonstranten, sondern filmten von Fenstern oder Balkonen aus.

Auch die Qualität der Aufnahmen hat sich seither verbessert. Die Winkel sind professioneller geworden, und es gibt auch nicht mehr soviele verwackelte Bilder.

Abu Abdallah Talli ist ein Bürgerjournalist, der nach dem Tod seines Freundes im südlichen Daraa und der Kappung des Internets in seinem Dorf nach Damaskus zog. „Immer wenn jemand stirbt, sterben wir mit ihm“, sagt der 26-jährige Nachrichtentechniker. Auf die Frage, warum die Bürgerjournalistenihr Leben aufs Spiel setzten, sagt Talli: „Für die Wahrheit, die Freiheit und die Würde. Das hat unser Land verdient.

BAHRAIN

-Hunderte Demonstranten folgen Aufruf zu „Tag der Rückkehr“ – AFP

Am Jahrestag des Beginns der Proteste in Bahrainhat die Polizei des Golfemirats hunderte schiitische Demonstranten mit Gewalt auseinander getrieben. Die Sicherheitskräfte gingen mit Tränengas- und Blendgranaten gegen die Demonstranten vor, wie Augenzeugen am Dienstag berichteten. König Hamad Ben Issa Al-Chalifa rief Schiiten und Sunniten im Land in einer Rede zum Zusammenhalt auf.

„Nieder mit Hamad“, riefen die überwiegend jungen Demonstranten am Dienstag mit Blick auf den Monarchen. Sie waren einem Aufruf der radikalen Gruppe „Jugend des 14. Februar“ zu einem „Tag der Rückkehr“ gefolgt und versuchten, auf den von Sicherheitskräften abgeriegelten Perlenplatz in der Hauptstadt Manama zu gelangen.

Die schiitischen Oppositionspartei Al-Wefak warf den Sicherheitskräften vor, mit einer Festnahmekampagne gegen die Protestbewegung vorzugehen. 13 Menschen seien am Dienstag in Haft genommen worden.

König Hamad Ben Issa Al-Chalifa rühmte in seiner Rede den „Geist des Zusammenhalts und der Wiedervereinigung“ aller Teile des Volkes, wie die amtliche Nachrichtenagentur BNA berichtete. Zugleich forderte er die Menschen zu „ernsthaftem und aufrichtigem Handeln im Interesse des Vaterlandes und der Bürger“ auf. Das Land befinde sich noch immer im Reformprozess, sagte der König und versprach künftig eine bessere Kontrolle der Regierung durch eine gewählte Versammlung. Den Jahrestag des Protestbeginns erwähnte er nicht.

Die schiitische Opposition in Bahrainfordert die Umwandlung des Golfemirats in eine konstitutionelle Monarchie. Der König leitete eine Reihe von Reformen ein, die der Opposition jedoch nicht weit genug gehen. Obwohl die Bevölkerung des Inselstaats mehrheitlich schiitisch ist, wird sie seit Jahrhunderten von einer sunnitischen Dynastie beherrscht. Die Schiiten klagen über vielfältige Benachteiligungen im Alltag.

Die Proteste gegen das sunnitische Herrscherhaus hatten am 14. Februar 2011 begonnen. Einen Monat später wurden sie mit Hilfe saudiarabischer Truppen blutig niedergeschlagen. Nach einer internationalen Untersuchung starben mindestens 35 Menschen, darunter fünf Sicherheitskräfte und fünf Menschen, die im Gefängnis zu Tode gefoltert wurden. Amnesty International geht davon aus, dass seitdem nochmals 20 Menschen getötet wurden, weil die Sicherheitskräfte übermäßige Gewalt einsetzen.

Tag des „zivilen Ungehorsams“ in Ägypten ein Jahr nach Mubarak-Sturz

– Demonstranten fordern Rückzug der Armee von der Macht – AFP

Am ersten Jahrestag des Sturzes von Ägyptens langjährigem Präsidenten Husni Mubarak hat es landesweit Proteste gegeben, doch beteiligten sich insgesamt nur wenige Menschen daran. Am „Tag des zivilen Ungehorsams“ forderten Demonstranten am Samstag an den Universitäten des Landes den Rückzug des Militärs von der Macht. Der Oberste Militärrat hatte zuvor erklärt, er werde nicht vor „Drohungen“ oder „Druck“ weichen.

„Ich bin im Streik, weil die Lage im Land schlecht ist. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Militärrat und Mubarak. Wir wollen, dass das Militär jetzt geht“, sagt Mahmud Magdy, Wirtschaftsstudent an der Ain-Schams-Universität bei Kairo. An der Universität Kairo, eine der größten der Welt, versammelten sich etwa hundert Studierende und riefen Parolen wie „Nieder mit der Militärherrschaft“ und „Studierende und Arbeiter gegen Unterdrückung und Ausbeutung“. Proteste gab es auch an Hochschulen in Alexandria und anderen Städten.

Ein Fabrikbesitzer in Kairo sagte der Nachrichtenagentur AFP: „Von den Auswirkungen der Streikaufrufe haben wir nichts gemerkt, weil wir wegen geringer Aktivitäten heute die Produktion ohnehin herunterfahren wollten.“ Die das Parlament beherrschenden Muslimbrüder hatten sich gegen Streiks ausgesprochen. Viele Ägypter lehnen Arbeitsniederlegungen mit der Begründung ab, sie schadeten der Wirtschaft. Das staatliche Fernsehen berichtete, die Beschäftigten des Verkehrswesens streikten nicht, und die Regierungszeitung „Al-Ahram“ titelte „Das Volk lehnt den zivilen Ungehorsam ab“.

Am Freitagabend hatte der Militärrat bekräftigt, er werde dem Druck nicht nachgeben. In einer im Fernsehen verlesenen Erklärung warnte er vor einem „Komplott“ gegen Ägypten. Es gebe „Verschwörungen gegen die Nation“, welche die Institutionen des ägyptischen Staates schwächen, den Staat selbst stürzen und Chaos verbreiten wollten.

Nach dem Sturz Mubaraks am 11. Februar 2011 hatte sein früherer Verteidigungsminister Hussein Tantawi an der Spitze des Obersten Militärrats die Macht übernommen. Der mit harter Hand regierende Militärrat hat versprochen, nach der Wahl eines neuen Präsidenten im Juni die Macht an eine zivile Regierung abzugeben.

Die ägyptische Polizei nahm am Samstag im Norden des Landes einen australischen Journalisten, einen US-Studenten sowie deren ägyptische Übersetzerin fest. Den Festgenommenen wurde vorgeworfen, Ägypter zu Protesten Protestieren aufgestachelt und dafür bezahlt zu haben.

US-Generalstabschef Martin Dempsey erörterte bei einem Besuch mit Tantawi die in Ägyptenanstehenden Verfahren gegen 44 Mitglieder von Stiftungen und anderen Einrichtungen, unter ihnen 19 US-Bürger, wegen des Vorwurfs der illegalen Finanzierung von ägyptischen Organisationen. Davon betroffen ist auch die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung.

Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) zeigte sich am Jahrestag besorgt über die derzeitige Lage in Ägypten. Zugleich mahnte er in einem Beitrag für die „Bild“-Zeitung (Samstagsausgabe) weitere Unterstützung für das nordafrikanische Land an. Eine stabile Nachbarschaft im Süden Europas sei im eigenen Interesse.

IRAN:

dpa meldet:

1. Iran bauscht Erfolge von Atomprogramm auf

2. USA spielen Bedeutung neuer iranischer Atomprojekte herunter

Erneut Demonstrant bei Protesten im Osten von Saudi-Arabien getötet

– Zusammenstöße bei Gedenkfeier für getöteten Schiiten – AFP

Bei erneuten Protesten von Schiiten im Osten von Saudi-Arabienist nach Angaben von Aktivisten ein Demonstrant getötet worden. Der 21-Jährige sei von der Polizei erschossen worden, als sie gewaltsam gegen eine Kundgebung zum Gedenken an einen am Donnerstag getöteten Demonstranten vorging, sagte ein Aktivist am Samstag per Telefon der Nachrichtenagentur AFP. Die amtliche Nachrichtenagentur SPA berichtete ihrerseits unter Berufung auf die Polizei, die Sicherheitskräfte seien am Freitag während einer verbotenen Kundgebung in Awamija von maskierten Männern beschossen worden.

Bei dem anschließenden Schusswechsel sei einer der Bewaffneten verletzt worden, hieß es bei SPA weiter. Awamija liegt in der Provinz Katif, in welcher der Großteil der schiitischen Minderheit Saudi-Arabiens lebt. In der Provinz kommt es immer wieder zu Protesten. Erst am Donnerstag war nach Angaben von Aktivisten bei einer religiösen Prozession zum Geburtstag des Propheten Mohammed ein Mann erschossen worden. Demnach hatten die Teilnehmer bei der Prozession die Freilassung politischer Gefangener und Reformen gefordert.

Die Staatsführung Saudi-Arabiens vertritt eine sehr strenge Auslegung des Islam. In der vorherrschenden Form des sunnitischen Islam werden die vor allem von Schiiten begangenen Feiern zum Geburtstag Mohammeds abgelehnt, weswegen es zuletzt immer wieder zu Konflikten kam. Die schiitische Minderheit klagt seit langem über religiöse und soziale Diskriminierung durch das Herrscherhaus. Seit Mitte März 2011 kommt es im Osten des Landes daher immer wieder zu Protesten, gegen die die Sicherheitskräfte gewaltsam vorgehen.

Attac unterstützt Protest in Griechenland

Berlin (dapd) . Das Netzwerk Attac und andere Organisationen schalten sich in den Protest der griechischen Bevölkerung gegen die Sparmaßnahmen in ihrem Land ein. Bei einer internationalen Aktionskonferenz am 25. und 26. Februar in Frankfurt am Main soll ein Fahrplan für gemeinsame europäische Proteste gegen die Krisenpolitik der Bundesregierung und der Troika festgelegt werden, wie Attac am Dienstag mitteilte. Mit dabei sind demnach auch Vertreter von Occupy, Gewerkschaften und der Linkspartei.

Attac-Koordinator Roland Süß erklärte, seine Organisation kritisiere das von der Bundesregierung forcierte Spardiktat, das die Troika aus Europäischer Zentralbank, IWF und EU-Kommission Griechenlandauferlege, und erkläre sich solidarisch mit der protestierenden Bevölkerung Griechenlands. Kanzlerin Angela Merkel zerstöre die Chancen für ein solidarisches, demokratisches Europa. „Wir sagen: Dies geschieht nicht in unserem Namen“, erklärte Süß.

„Neoliberaler Taliban“: EU-Parlament übt harsche Kritik an Troika

Straßburg (dapd) . Im EU-Parlament ist die Griechenland-Politik der Euroländer am Mittwoch harsch kritisiert worden. Der Grünen-Co-Fraktionschef Daniel Cohn-Bendit nannte die Troika der internationalen Geldgeber einen „neoliberalen Taliban“, der Rentenkürzungen verordne, anstelle Einsparungen im Verteidigungsetat zu akzeptieren. Angesichts der vorangegangenen Sparmaßnahmen in Athen sei der Vorwurf ungerecht, das Land sei inaktiv. Nach den Worten des Fraktionschefs der Sozialdemokraten, Hannes Swoboda, wird Athen von der Troika „erpresst“. Aber das Land brauche „keinen Oberlehrer mit dem Rohrstock“. Der Vorsitzende der Konservativen, der Brite Martin Callanan, forderte die geordnete Pleite für Athen. Der Konkurs und die Abwertung der Währung seien „die einzige Lösung, vom Wrack der griechischen Volkswirtschaft noch etwas zu bewahren“.

In der Le Monde Diplomatique berichten Smaiin Laacher und Cédric Terzi aus Tunesien:

Tunesiens traurige Blogger

Die arabischen Revolten haben die Figur des Cyberaktivisten hervorgebracht, der die Lebensumstände der Bevölkerung und das daraus entstandene Gefühl der Ungerechtigkeit dokumentiert. Diese jungen Leute stammen zumeist aus wohlhabenden städtischen Elternhäusern, haben keinerlei Erfahrung als politische Aktivisten und bezeichnen ihr Engagement gern als unpolitisch. Doch die Repression der Regime hat sie geeint. „Zur Zeit Ben Alis“, schreibt der tunesische Blogger Hamadi Kaloutcha1, „waren wir 100 oder 200 Cyberdissidenten – allein gegen alle. Die Netzpolizei versuchte alles, um unsere Glaubwürdigkeit zu untergraben. Letztlich hat uns diese Bedrohung sehr geholfen: Sie hat uns dazu genötigt, unsere Entschlossenheit unter Beweis zu stellen.“

Trotz mancher Gemeinsamkeiten zwischen den Cyberaktivisten im Maghreb hängt ihr Selbstverständnis stark vom jeweiligen nationalen Kontext ab. In Marokko sind die bekanntesten Blogger Journalisten oder Ingenieure. In Tunesien kommen sie dagegen eher aus der Kunst- und Kulturszene.

Die Begeisterung der ausländischen Kommentatoren für die „Facebook-Revolution“ in Tunesien hilft allerdings wenig, um zu verstehen, wie der Elan der dortigen Blogger in Enttäuschung umschlagen konnte. Manichaeus, ein Blogger der ersten Stunde, der seine Aktivitäten im Dezember 2010 eingestellt hat,(2) fasst die gegenwärtige Stimmung unter den Bloggern zusammen: „Sie sind in Trauer.“ Durch das Internet ist ihnen klargeworden, dass sie das Regime nicht länger ertragen wollten und dass sie es öffentlich kritisieren konnten.

All diese jungen Leute betonen die Vorreiterrolle von Tunezine. Das oppositionelle Onlineportal war 2001 von dem Ökonomen Zouhair Yahyaoui gegründet worden, der später zum ersten „Märtyrer“ der Cyberaktivisten wurde.(3) In das Universum des Internets einzutauchen, eröffnete jungen Leuten die Möglichkeit, eine kritische Distanz sowohl gegenüber dem System als auch gegenüber der tunesischen Gesellschaft insgesamt aufzubauen. Die literarisch ambitionierten Blogger taten sich als Chronisten des tunesischen Alltags hervor, schilderten den wachsenden Unmut und das Leid ihrer Landsleute – und setzten sich damit Zensur und polizeilicher Einschüchterung aus. Manche wurden sogar verhaftet, wie zum Beispiel Fatma Arabicca, deren Festnahme 2009 eine landes- und weltweite Protestwelle auslöste, die schließlich zu ihrer Freilassung führte.(4 )

Seitdem zog vor allem Amar 404 den Spott der tunesischen Bloggerszene auf sich. Hinter dem Pseudonym verbirgt sich eine imaginäre Person, die mit der Meldung „Fehler 404“ den Nutzern anzeigt, dass sie keinen Zugang zu einer bestimmten Website haben. Als die tunesische Zensur im Frühjahr 2010 auch die Facebook-Nutzer ins Visier nahm, erreichte das Engagement der Cyberaktivisten eine neue Stufe. Mehr als 10 000 Menschen unterschrieben eine Onlinepetition. Daraufhin beschlossen einige Blogger, einen offiziellen Antrag für eine Demonstration am 22. Mai zu stellen, um gegen die Zensur zu protestieren – für die damaligen Verhältnisse eine unglaublich mutige Aktion. An besagtem Tag war die Polizei schnell zur Stelle, und die Cyberaktivisten mussten abziehen. Doch gleichzeitig luden sie alle Bürger ein, sich in weißen T-Shirts auf der Avenue Habib Bourguiba zu versammeln (der Hauptstraße im Zentrum von Tunis). Yassine Ayari(5), einer der Initiatoren, beschreibt diesen Moment als einen „Wendepunkt“.

Alle erzählen aufgeregt, wie sie im Dezember 2010 die Bilder der Polizisten, die mit scharfer Munition auf die jungen Demonstranten schossen, im Netz gesehen und weiterverbreitet haben. Sie fühlten sich damals als Träger einer landesweiten Welle der Solidarität und Begeisterung, die sie auf die Straßen trieb und nächtelang vor dem Computerbildschirm wach hielt, um die Bilder der Demonstrationen und Polizeiübergriffe zu verbreiten.

Rückblickend erscheint diese kollektive Bewährungsprobe wie der Einigungsmoment einer Gemeinschaft, die sich bald wieder auflösen sollte. Die Flucht Ben Alis feierte man zwar in großer Einigkeit, doch mit dem Sturz des Diktators kamen die inneren Spaltungen wieder stärker zum Vorschein. Nachdem der gemeinsame Feind verschwunden war, wurden die Cyberaktivisten zu politischen Konkurrenten. Ihre Beziehungen wurden untergraben von Rivalität, Argwohn und Diffamierung.

„Die Trennlinien sind unscharf geworden; man weiß nicht mehr, wer wessen Gegner ist“, vertraut uns Lina Ben Mhenni an, eine der im Westen bekanntesten Bloggerinnen.(6) „Wir sind jetzt gesplittet. Manche Blogger unterstützen sich gegenseitig, andere eben nicht.“ Hamadi Kaloutcha ist ebenfalls enttäuscht: „Seit dem 14. Januar (dem Tag von Ben Alis Sturz) herrscht im Internet ein unübersichtliches Stimmengewirr, in dem wir nicht mehr klar denken können. Es ist schwer, unserer Stimme inmitten der Grabenkämpfe Gehör zu verschaffen.“

Im Zuge der tunesischen Revolution kam es zu einer regelrechten Schwemme von Neuanmeldungen in den sozialen Netzwerken. Unter den Neulingen sind auch viele Revolutionsskeptiker, die Falschmeldungen verbreiten und Videos und Fotos manipulieren. Das Resultat ist ein einziges Durcheinander.

Die Begeisterung der Kommentatoren hat die realen Erfahrungen der tunesischen Cyberaktivisten oft verschleiert. Dabei haben sie auch in ihrer Verwirrung Gehör verdient, selbst wenn sie damit die allgemeinen Gewissheiten zerstören, die sich im Ausland durchgesetzt haben. Wer weiß, ob die westlichen Regierungen, Medien und Wissenschaftler, indem sie die nordafrikanischen Blogger als legitimes Sprachrohr des tunesischen Volks auf die öffentliche Bühne gezerrt haben, den Zusammenhalt der progressiven Kräften wirklich gestärkt haben. Smaïn Laacher Cédric Terzi

(1) Der Name ist ein Pseudonym: siehe fr-fr.facebook.com/Kaloutcha.Hamadi.

(2) Siehe manichaeus.blogspot.com. Er war der Meinung, die sozialen Netzwerke hätten ihre Aufgabe erfüllt.

(3) Nachdem er 2002 im Gefängnis gefoltert worden war, trat Zouhair Yahyaoui in einen Hungerstreik und wurde 2003 unter Auflagen freigelassen. Er starb am 13. März 2005 im Alter von 37 Jahren an einem Herzinfarkt.

(4) Siehe fatmaarabicca.blogspot.com. Diese Ereignisse machten die im Ausland weniger bekannte Fatma Arabica für die tunesischen Cyberaktivisten zu einer ihrer Galionsfiguren.

(5) Siehe mel7it3.blogspot.com.

(6) Siehe www.atunisiangirl.blogspot.com. Lina Ben Mhenni wird auch in dem Dokumentarfilm von Mourad ben Cheikh über die tunesische Revolution „Plus jamais peur“ (2011) porträtiert.

Aus dem Französischen von Jakob Horst

Smaïn Laacher und Cédric Terzi sind Soziologen und Mitglieder des „Centre d’études des mouvements sociaux“ (CNRS-EHESS).