1. Der mysteriöse Tod von Maos Stellvertreter Lin Biao

Lin Biao, der chinesische Verteidigungsminister und Herausgeber der „Mao-Bibel“, war ein alter Kampfgefährte von Mao tse Tung. Am 13. September 1971 stürzte er mit einer chinesischen Militärmaschine in der Mongolei ab, mit ihm starben seine Frau und sein Sohn sowie sechs weitere Personen. Angeblich, wollte Lin Biao in die Sowjetunion fliehen. Der ehemalige Vorsitzende der maoistischen westdeutschen KPD, Christian Semler, meinte, die Maoisten, aber auch Sinologen im Westen erklärten sich seinen Flug damit, dass Mao nach seinem Tod eine Militärdiktatur unter der Führung von Lin Biao und einer Clique befürchtete, obwohl oder weil er in der Kulturrevolution, die er und Lin Biao einst initiiert hatten, als sie auszuufern drohte, die Volksbefreiungsarmee zu Hilfe geholt hatte, die seitdem in allen Revolutionskomittees mitarbeitete. Erhärtet wird diese Erklärung mit einer etwas poetischen Bemerkung Maos über „die Lockerung des Ecksteines einer Mauer“ – woraufhin er den Oberkommandeur der Pekinger Garnison austauschen ließ und die Zahl der Armeemitglieder im ZK um die Hälfte reduzierte. Lin Biao entschloß sich daraufhin laut Semler 2007 übereilt zur Flucht: „Für einen Putsch wurde nie auch nur der Schatten eines Beweises vorgelegt. Ebensowenig für einen Raketenabschuß seines Flugzeugs. Aber vielleicht hat Lin Biao wirklich mit der Sowjetunion konspiriert, weil er in China ein permanentes Chaos befürchtete.“

Eine ähnliche Version wurde bereits in den 80er-Jahren verbreitet – wahrscheinlich vom CIA. In dem weltweit 1983 veröffentlichten Text eines pseudonymen chinesischen Insiders namens Yao Ming-le wurde der Doppelagent Wu Zonghan als Lin Biaos Kontaktmann zu den Sowjets benannt. Daneben wurden in diesem Buch mit dem Titel „Die Verschwörung – Staatsstreich und Ermordung des Lin Piao“ auch noch die sexuellen Ausschweifungen von Lin Biaos Sohn Lin Liguo – dem eigentlichen Putsch-„Projektplaner“ – ausgebreitet.

Bei seiner und seines Vaters „Ermordung“ bezog sich der anonyme Autor auf das Geständnis eines ihrer Mitverschwörer (die inzwischen großenteils wieder freigelassen wurden): Wu Faxian, Oberbefehlshaber der Luftstreitkräfte. Der behauptete, selbst angeordnet zu haben, das Flugzeug von chinesischen Grenztruppeneinheiten mit zwei mal drei Bodenluftraketen abzuschießen, was dann auch geschehen sei.

Die Masse der weltweit das Ereignis interpretierenden „Chinawatcher“ changierte damals, ab der zweiten Hälfte der Siebzigerjahre, zwischen der Einschätzung des linken schwedischen Maoismustheoretikers Jan Myrdal und der eher bürgerlich-rechten US-Sinologin Roxane Witke. Myrdal begann mit der kurz zuvor erfolgten Verhaftung der „Viererbande“, die angeblich ebenfalls eine putschistische Politik verfolgte: „Sie hatte Lin Biao nahegestanden und mit ihm zusammengearbeitet. Tschiang Tsching [Maos Ehefrau] war auf sein Bestreben in eine außergewöhnliche Positition aufgestiegen. Aber als Lin Biao schließlich von Tschou En-lai entlarvt wurde und ihm nichts anderes übrig blieb als die Flucht, da stellten sich Tschiang Tsching und die anderen flugs als seine Opfer dar“.

Die amerikanische Biographin von Tschiang Tsching, Roxane Witke schrieb 1977: Noch im Frühjahr 1966 beherrschten Lin Biao und Tschiang Tsching gemeinsam die Gewehrläufe („wu“) und die Tintenfässer („wen“). Laut Witke datierte Tschiang Tsching den Beginn von Lian Biaos „verräterischer Wühlarbeit“ auf Mitte 1966. In diesem Jahr hatte er vor dem Politbüro eine der „ungewöhnlichsten Reden in den Annalen der chinesischen Geschichte“ gehalten: „Eine Analyse historischer Staatsstreiche“. Spätestens auf der Plenartagung des ZKs in Lushan begann Lin Biao dann selbst „den zehnten Kampf zweier Linien“. Seine Machenschaften nahmen 1971 noch „an Häufigkeit und Dreistigkeit zu“. Der „zehnte Kampf zweier Linien ist der gefährlichste gewesen“: Lin Biao wollte nicht nur Mao umbringen, sondern auch sämtliche (alten) Genossen des Politbüros, erzählte Tschiang Tsching angeblich ihrer US-Biographin, deren Buch dann kurz nach Maos Tod 1976 bei der Verhaftung von Tschiang Tsching eine wichtige Rolle spielte. 1981 wurde die „Mao-Witwe“ wegen „Verrat“ – dem „elften Kampf zweier Linien“ – zum Tode verurteilt, jedoch nicht erschossen. 1997 beging sie im Gefängnis Selbstmord.

Der schwedische Promaoist und die Harvard-Antimaoistin erklärten uns damals die politische Intrige auf genau entgegengesetzte Weise. Während die chinesischen Kommunisten bis heute bei ihrer Version bleiben, die sie am 26.Juni 1972 kurz nach Verhaftung mehrerer hochrangiger Militärs offiziell herausgaben: Lin Biaos Clique habe einen „konterrevolutionären Staatsstreich“ unternommen, der jedoch von seiner Tochter verraten wurde. Mit seinen engsten Getreuen habe er daraufhin versucht, mit einer gekaperten „Trident Nr. 256“ in die Sowjetunion zu fliehen.

In der FAZ behauptet Petra Kolenko nun: „Tausende Militärs wurden als Mitverschwörer verurteilt.“ Die „Chinawatcher“ gingen bisher von etwa einem Dutzend aus, die zudem, wie der Oberbefehlshaber der Luftstreitkräfte, nach kurzer Zeit freigelassen wurden. Der Grund für die Chinaexpertin der FAZ, auf Lin Biaos Mitverschwörer aus dem Jahr 1971 noch einmal am 6.April 2013 zurück zu kommen, ist eine neue Version von der Flucht Lin Biaos, die kürzlich ein chinesisches Politmagazin veröffentlichte, das von Petra Kolonko als „Sprachrohr reformistisch gesinnter Intellektueller in China“ bezeichnet wird. Sie sprach mit dem Autor, Liu Jiaju, ehemals Redakteur der Zeitung der Volksbefreiungsarmee. Er will nach jahrelangen Recherchen herausbekommen haben, was die vermeintliche „CIA“-Version des pseudonymen „Insiders“ Yao Ming-le bereits in den 80er-Jahren als „Wahrheit“ ausgegeben hatte: Lin Biaos sexbesessener Sohn Lin Liguo sei der eigentliche Putsch-„Projekt 571 Planer“ gewesen. Laut Liu Jiaju habe er als stellvertetender Leiter des Luftwaffenkommandos mit „wenigen Gesinnungsgenossen einen Aufruf“ gegen die Diktatur Maos verfaßt. Sie erwogen ein „Attentat auf den großen Führer“: Maos Sonderzug nach Südchina sollte in die Luft gesprengt werden. Laut Liu Jiaju hatte die kleine Gruppe aber „weder die Mittel noch die Personen“ dafür. Als die Attentatspläne von seiner Schwester Lin Duoduo verraten wurden, holte Lin Liguo mit dem Flugzeug eilendst seine Familie zusammen. Den kranken Vater, Lin Biao, der sich einem Seebad aufhielt, lockte er unter dem „Vorwand an Bord“, dass die Familie sich für eine Weile nach Nordchina zurückziehen müsse, sein Plan war jedoch, in den Süden nach Hongkong zu fliehen. Warum er dann aber doch nach Norden in Richtung Mongolei flog, sei noch nicht ganz geklärt.

Petra Kolonko weiß, dass all das auch schon x Mal von ausländischen „Chinawatchern“ vermutet wurde – seit 1971. Aber noch nie, so sagt sie, wurden solche Spekulationen oder Recherchen in China selbst veröffentlicht, zumal der Autor auch noch davon überzeugt ist, dass der verhinderte Attentäter Lin Liguo „größte Weitsicht bewiesen“ habe, als er Mao als Diktator charakterisierte, und dass es noch heute „viele Elemente der maoistischen Zeit“ gäbe, deren Problematisierung durch die Parteiführung er mit seinem Artikel über Lin Biao anregen wolle. Dabei scheint er an der Geschichte der russischen „Dekabristen“ entlanggeschrieben zu haben: Eine Gruppe Offiziere, die 1825 offen gegen den Zar opponierte und verhaftet wurde, einige der „Verschwörer“ wurden gehängt, andere nach Sibirien verbannt. Alexander Puschkin war mit mehreren befreundet, sein Poem „Eugen Onegin“ handelt von ihrem „Aufstand“.

Die KPCh hatte zunächst – 1974 – in der letzten Phase der Kulturrevolution – eine Kampagne organisiert: „Konfuzius kritisieren – Lin Biao kritisieren!“ Konfuzius stand für ein hierarchisches Denken, das zwischen höheren (Intellektuellen) und niederen (Bauern) Menschen unterschied. Lin Biao wurde als ein Reaktionär entlarvt, der seine wahre Natur hinter einer ultralinken Maske versteckt hatte. In der Ende der Siebzigerjahre von Deng Xiaoping revidierten Geschichte der KPCh, mit der die Kommunisten sich vom Kampf zweier Linien in der Partei verabschiedeten, wurde Lin Biao als „Verräter“ bezeichnet. Und das gilt auch nach wie vor – offiziell.

Zuvor, 1975, war bereits im Westen eine Abrechnung mit der Kulturrevolution erschienen, verfaßt von dem für die chinesische Regierung arbeitenden Auslandschinesen Jack Chen. „Chinas Rote Garden“. Darin heißt es über Lin Biao: Seine Flucht geschah zwischen dem ersten China-Besuch Kissingers und dem ersten Besuch seines Präsidenten Nixon, deswegen veröffentlichte die Regierung erst danach ihre „Analyse der Affäre Lin Biao“. Hätte dessen „Komplott“ 1971 Erfolg gehabt, wäre die „Alte Garde“ laut Jack Chen „durch ein neues ZK und eine neue Regierung unter Lin Biao verdrängt worden“, der Chinas „Schicksal den Sowjetrevisionisten und ihrem ‚Atomschirm‘ anvertrauen wollte“. Die UDSSR würden sogar jetzt noch weiter daran arbeiten, China zu unterjochen. Tschou En-lai nannte Lin Biao einen „bürgerlichen Karrieristen“ und „Landesverräter“. Um seinen schändlichen Einfluß auch nach seinem Tod weiter zurück zu drängen, begann ein Jahr nach seinem Absturz eine Kampagne – mit dem Ziel „Lin Biao kritisieren und den Arbeitsstil verbessern“. Jack Chen ging dieser „Bewegung“ in einer Pekinger Elektrofabrik auf den Grund. Einige der Kader dort berichteteten ihm: „Als die Arbeiter erkannten, was geschehen war, waren sie voller Zorn. Sie sind entschlossen, alle Einflüsse von Lin Biaos Ideen auszurotten“. Dazu gehöre u.a. sein elitärer Arbeits- und Geniebegriff. „Nachdem wir seine reaktionären Ansichten durchschaut und unseren Erkenntnisstand erhöht hatten, verwandelte Bewußtsein sich in Materie…wir erzielten neue Höchstleistungen“. Ein anderer Kader ergänzte: „die Qualität sei ebenfalls gestiegen“. Beide bestanden darauf, daß die Produktionsfortschritte „durch die Kritik an Lin Biao bewirkt worden seien,“ schreibt Jack Chen, der zuletzt noch erwähnt, dass viele Chinesen erst 1971 erfuhren, „daß Lin Biao eine Glatze hatte, weil er nie seine Mütze abnahm, er trug sie sogar mit einem Sturmriemen, um zu verhindern, dass sie ihm vom Kopf gerissen wurde. Was soll man von einem so dümmlich eitlen Mann halten?“ Zum „Verräter“ sei er jedoch erst im Laufe der Kulturrevolution geworden, „die Wendemarke war erreicht“, als er mit den rotgardistischen „Ultralinken“ paktierte (sie wurden auch „Eins-Sechs-Fünf“ genannt – nach dem Datum eines berühmten Rundschreibens der KPCh vom 16.5. 1966, mit dem die Installierung der ersten „Gruppe für die Kulturrevolution“ im ZK angekündigt wurde). Als man die Eins-Sechs-Fünf für den Brandanschlag auf die englische Botschaft verantwortlich machte, deckte Lin Biao sie. Zuletzt wollte er die ganze „durch die Kulturrevolution bewirkte neue Ordnung umstoßen – ein chinesischer Thermidor“. Ein ZK-Mitglied bezeichnete Jack Chen gegenüber den Kampf gegen Lin Biao als „einen der kritischsten“.

1980 besuchte eine Delegation deutscher Schriftsteller die Volksrepublik China, darunter befand sich auch der Hannoveraner Soziologe Oskar Negt. Er veröffentlichte acht Jahre später ein Buch über seine Reise, in dem er an einer Stelle auch auf den Flugzeugabsturz von Lin Biao zu sprechen kommt, wobei er zunächst die Meinung des im Außenministerium für Westeuropa verantwortlichen Direktors Hu Benyao referierte: „Die Kulturrevolution, deren Anfangsaktivitäten in der Phase der Kooperationsaufkündigung durch die Sowjetunion lägen, habe den Revisionismus Chruschtschows zum Angriffsziel gehabt. Es sei zu spontanen revolutionären Kampagnen gekommen, die das Eindringen des sowjetischen Revisionismus in China zu verhindern wußten“. Oskar Negt bemerkt dazu: „Von dieser Ursachenverbindung der Kulturrevolution mit dem Abbruch der Beziehungen zur Sowjetunion höre ich hier zum ersten Mal…Hen Benjao charakterisiert Lin Biao als einen Nachbeter Maos, der schon früh versucht habe, das Erbe Maos anzutreten, Als er befürchten mußte, daß Mao ihm das Vertrauen entzieht, habe er den Ausweg in einem Militärputsch gesucht…Das Ende des Abenteuers sei bekannt: in der äußeren Mongolei sei sein Flugzeug abgestürzt…“

Seit Ende der Achtzigerjahre kamen keine weiteren, neuen Interpretationen des Lin-Biao-Absturzes mehr auf. Selbst nach dem Zerfall der Sowjetunion, wohin die Putschisten angeblich fliehen wollten (wie es vor ihnen tatsächlich mehrere ZK-Mitglieder der chinesischen kommunistischen Partei vor allem in den Vierzigerjahren getan hatten), gelangten keine neuen Erkenntnisse an die Öffentlichkeit. Dafür entwickelte die Mongolei ein Aufklärungsinteresse. Dort war Lin Biaos Flugzeug im Hentiir aimag abgestürzt, wobei sich hartnäckig das Gerücht gehalten hatte,dass es von sowjetischen Raketen abgeschossen worden war. Im Herbst 1991 veröffentlichte als erstes der Mediziner Zuunai in der Zeitung der Bürgerrechtler „Il Tovchoo“ (Historische Fakten) einen Artikel, in dem er die Frage zu beantworten suchte: „Wer saß wirklich im Flugzeug?“ In der Nacht des 13.Septembers 1971 wären zunächst nur russische Offiziere am Absturzort gewesen. Sie hätten bereits viele Flugzeugteile abtransportiert, bevor sie ihre mongolischen Kollegen hinzuzogen. Zu diesen gehörte damals auch der Autor, der am zweiten Tag am Unglücksort eintraf, zusammen mit einigen Geheimdienstlern und Flugzeugingenieuren sowie Vertretern der chinesischen Botschaft in der Mongolei. Die Flugzeugspezialisten waren bereits unmittelbar nach dem Absturz zu Hilfe gerufen worden, nun mußten sie so tun, als stünden sie zum ersten Mal vor den Trümmern der Maschine. Dr. Zunnai untersuchte damals zusammen mit einigen russischen Medizinern die Reste der Leichen. Er ist sich sicher, dass einer der neun Passagiere Lin Biao war, auf dessen Namen die chinesischen Offiziellen vor Ort dann auch gleich einen der Totenscheine ausstellten. Wenig später veröffentlichte ein weiterer Mediziner, I. Sanjaadorj, einen Artikel in der „Il Tovchoo“ (Geöffnete Geschichte) über den Absturz, in dem er die Frage, ob sich Lin Biao tatsächlich in dem Flugzeug befand, erneut aufwarf. Der Autor war damals ebenfalls zum Unglücksort gerufen – und später vom mongolischen Geheimdienst noch einmal dorthin beordert worden. Weil man die sterblichen Überreste an Ort und Stelle vergraben hatte, konnte man sie jetzt noch einmal in Ruhe untersuchen. Zu zehnt machten sich die Experten unter der Leitung eines russischen Generals an die Arbeit, wobei es ihnen primär darum ging, irgendwelche Hinweise auf Lin Biao zu finden. Aber auch nach einer Woche waren sie sich noch nicht sicher. Schließlich nahm der Russe einen der Schädel und einige Knochen an sich und verschwand damit nach Moskau. Man hörte nie wieder etwas davon.Der Rest wurde verbrannt, hinterher übergab man dem chinesischen Botschafter eine Urne mit der Asche. „Damit war meine Aufgabe beendet,“ schreibt I. Sanjaadorj.

Im September 2003 sprach ein Mitarbeiter des mongolischen Presseinstituts, Navaandorj Lkhagvasuren, mit dem Kriminalisten T. Moyoobuu, den man seinerzeit ebenfalls bei der Untersuchung des Flugzeugabsturzes hinzugezogen hatte – noch am selben Tag, den 13. September 1973. In einem Protokoll, dass der Experte anschließend für seinen Vorgesetzten verfaßte, hieß es: „Der Absturz der Maschine wurde nicht durch einen Raketenbeschuß verursacht. Es mußte aus Benzinmangel notlanden. Ein Augenzeuge, der Nachtwächter des nahen Kohlebergwerks ‚Berch‘, sah, wie es unweit der Zeche auf hügeligem Gelände zur Landung ansetzte. Dabei berührte der rechte Flügel einen Hügel, die viermotorige englische Maschine bohrte sich in die Erde und fing Feuer. An Bord befanden sich mehrere Metallkisten mit Dokumenten, die dabei großenteils verbrannten. Von den neun ebenfalls verbrannten Passagieren wurde einer als Frau identifiziert, sie hatte zwei Goldzähne. Daran meinte der chinesische Botschafter die Ehefrau von Lin Biao wiedererkennen zu können. Ein anderer Passagier wurde als Europäer identifiziert. Er war mit einer Pistole des Typs Makarow bewaffnet. Auch die anderen acht trugen geladene Waffen, die teilweise entsichert waren. Da bei einer der Pistolen fünf rote Sterne in den Griff graviert waren, gingen die russischen Experten sowie die Mitarbeiter der chinesischen Botschaft davon aus, dass es sich dabei um die Waffe von Lin Biao handeln müsse“. Auch nach einigen weiteren Untersuchungen, wozu die Überreste der Leichen dann noch einmal wieder ausgegraben wurden, kamen die Russen und die Chinesen zu dem Schluß, dass es sich bei den Passagieren u.a. um Lin Biao und seine Frau gehandelt habe. Die Identität ihres mutmaßlich russischen („europäischen“) Flugbegleiters blieb ungeklärt. Ihr Flugzeug kam aus Südchina und wollte zunächst in Peking landen, um zu tanken, daran wurden sie jedoch anscheinend mit Waffengewalt gehindert, so daß sie weiter nach Norden in Richtung Mongolei flogen, wo ihnen dann das Benzin ausging.

Zuletzt, im Dezember 2007 kam die mongolische Wochenzeitung „Odoo Tsag“ (Die Zeit) noch einmal mit einem ausführlichen Artikel auf das Flugzeugunglück zu sprechen – indem sie einen Text aus der russischen Zeitung „MIR Kriminal“ (Kriminelle Welt) nachdruckte, der von „Analytikern“ der KGB-Nachfolgeorganisation zusammengestellt wurde: Laut „MIR Kriminal“ war es zwischen Mao tse Tung und seinem Nachfolger Lin Biao zum Konflikt über die außenpolitische Orientierung Chinas gekommen. Nach Beendigung des Bündnisses mit der Sowjetunion unter Chruschtschow wollte Mao Tse Tung sich den USA annähern, während Lin Biao wieder den Kontakt zur Sowjetunion suchte. In einer Rede griff er die USA wegen ihrer fortgesetzten Bombardierung Indochinas an, Mao, der neben ihm saß, zeigte durch seine ganze Haltung und Gestik seine Mißbilligung. Er mißtraute sowieso selbst den engsten Mitarbeitern im ZK, darunter auch Lin Biao. Nach dessen Rede wurde ihm klar, dass die Partei sich von Lin Biao trennen mußte.

Nach dessen Absturz in der Mongolei äußerte ein Vertreter des ZK: „Der Verteidigungsminister Lin Biao versuchte bereits auf der zweiten Tagung des Politbüros im April 1970 eine konterrevolutionäre Wendung herbeizuführen. Im März 1971 entwarf er einen Geheimplan, um Mao Tse Tung mithilfe des Militärs zu stürzen, dieser Plan sollte am 8. September 1971 umgesetzt werden. Weil er mißglückte, mußte er fliehen, wobei er die Sowjetunion ansteuerte. 1972 wurden in einer groß angelegten Kritikkampagne alle Fehler und Versäumnisse der Partei in der Vergangenheit Lin Biao angelastet. Er wurde als ein politischer Verbrecher und Überläufer bezeichnet, der heimlich mit der Sowjetunion paktierte.

Der damalige politische Kommentator, der Amerikaner John Macdowell, traf sich nach Lin Biaos Flucht mit Mao Tse Tung und und dieser zeigte ihm einen in der Nacht vom 11. auf den 12. September heimlich in Lin Biaos Villa aufgenommenen Film. Er zeigt den Verteidigungsminister und seine Frau, die im Wohnzimmer sitzen. Sie warten auf einen Anruf. Per Telefon erfährt Lin Biao dann, dass sein Militärputsch gescheitert ist. Daraufhin packen die beiden nervös ein paar Sachen zusammen.

Am Abend des 12. Septembers hält Ministerpräsident Tschou En-Lai eine Rede im Kabinett. Währenddessen tritt sein Sekretär an ihn heran, um ihm mitzuteilen, dass der Leiter des Sicherheitsdienstes eine dringende Meldung zu machen habe. Er meldete, dass Lin Biao und seine Familie sowie einige seiner engsten Mitarbeiter geflüchtet seien. Tschou En-Lai ordnete daraufhin an, das Flugzeug zu stoppen. Trotz dieser schnellen Reaktion gelang es Lin Biao jedoch, bereits kurz nach Mitternacht die chinesische-mongolische Grenze zu überfliegen. Als man das Mao Tse Tung mitteilte, ordnete er an, die Verfolgung aufzugeben. Desungeachtet bestand Tschou En-Lai darauf, weiterhin zu versuchen das Flugzeug von Lin Biao abzuschießen.

Das gelang jedoch nicht, stattdessen machte entweder der Pilot der „Trident“ von Lin Biao einen Fehler oder der Motor der Maschine versagte plötzlich. Auf alle Fälle stürzte das Flugzeug nahe der Kreisstadt Ondorhaan ab und zerschellte. Drei Tage nach dem Absturz trafen Vertreter der chinesischen Botschaft in der Mongolei an der Unglückstelle ein. Sie konnten die verstümmelten Leichen nicht identifizieren. 16 Jahre später veröffentlichte der damalige chinesische Botschafter Sue Wenn seine Memoiren, er kommt darin auch auf Lin Biao und den Absturz seines Flugzeugs in der Mongolei zu sprechen. Der Botschafter und seine Mitarbeiter sollten unbedingt Lin Biao unter den Toten identifizieren, dies wäre jedoch nur noch vage anhand einiger unverbrannter Uniformteile möglich gewesen. Auch die Ursache für den Flugzeugabsturz ließ sich vor Ort nicht befriedigend klären. Einige anwesende mongolische Experten seien von einer mißglückten Notlandung ausgegangen.

Die „MIR Kriminal“ schreibt: „In Wahrheit befand sich Lin Biao nicht im Flugzeug und also auch nicht unter den Toten. Der Geheimplan des Verteidigungsministers habe darin bestanden, einige seiner Mitarbeiter in das Flugzeug zu setzen und in Richtung Sowjetunion fliegen zu lassen, wobei er davon ausging, dass es unterwegs abgeschossen werden würde. Er selbst und seine Familie hielten sich unterdes an einem geheimen Ort versteckt, von wo aus sie zusammen mit einem Piloten am 18. September einen Hubschrauber auf einem kleinen Flugplatz westlich von Peking bestiegen. Dies entging dem Geheimdienst jedoch nicht, der umgehend den Ministerpräsidenten Tschou En-Lai informierte. Und der ordnete dann an, den Hubschrauber zur Landung zu zwingen. Das gelang den Streitkräften auch am frühen Morgen des darauffolgenden Tages in der Nähe der kleinen Ortschaft Xuaiju. Der Pilot wurde nach der Landung erschossen, während es Lin Biao, seiner Frau und seinem Sohn gelang, sich mit einer Pistole selbst zu erschießen.“

Die „MIR Kriminal“ erwähnt abschließend aber noch eine andere Version – die von dem US-Historiker David Rappoport stammt. Danach soll Lin Biao und seine Familie nach dem gescheiterten Putsch verhaftet – und auf Anweisung von Mao Tse Tung in ein Geheimgefängnis gebracht worden sein, wo man die drei wenig später ermordete. Rappoport schreibt, dass Lin Biaos Flucht in die Sowjetunion und der Absturz seines Flugzeugs in der Mongolei sowie auch die erzwungene Landung des Hubschraubers nahe Xuaiju nur Ablenkungsmanöver des chinesischen Geheimdienstes gewesen seien…Damit ist jetzt alles klar!!

2. Der Kriegsgott Mars ruft zu seiner friedlichen Nutzung auf

Kurz nach Weihnachten, am 27. Dezember 2012, starb der dienstälteste Mitarbeiter der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA: ein Schweizer Nachkomme aus einem hinterpommerschen Junkergeschlecht – der Diplomingenieur Jesco von Puttkamer. Bevor er 1962 zur NASA stieß und sich Wernher von Brauns Team anschloß, hatte er sich einen Namen als „Science Fiction“-Autor gemacht. Fortan schrieb er vor allem Sachbücher über den „Aufbruch ins All“ (1969). Sein letztes, kurz vor seinem Tod veröffentlichtes Werk hieß: „Projekt Mars“. Seit 1974 leitete er die „Arbeitsgruppe zur strategischen Planung der permanenten Erschließung des Alls“ in der NASA-Hauptverwaltung in Washington.

Es ging dabei um die Kolonisierung des Weltraums, die ert einmal die Suche nach Planeten mit Lebensmöglichkeiten meinte. Den Anstoß dazu gab, wenn nicht seine eigene Begeisterung für „Science Fiction“, der US-„Futorologe“ Herman Kahn. Mit ihm und den Weltraumkolonie-Ideen der Siebzigerjahre hat sich der Kulturwissenschaftler Claus Pias befaßt. In seinem Aufsatz „Schöner leben“ heißt es über den Futorologen: Der Hintergrund für Kahns „Space-Szenarios“ waren die alarmistischen Prophezeiungen des Club of Rome zu Umweltverschmutzung, Hunger, Ressourcenknappheit und Überbevölkerung 1973. Eine erste „Machbarkeitsstudie“ legte dann 1977 Gerard O’Neill, ein Physiker aus Princeton, vor – mit dem Titel: „Human Colonies in Space“. Er kommt darin zu dem Schluß, „daß es weniger Dreck mache, einen Menschen in den Weltraum zu befördern, als ihn auf der Erde zu lassen.“ Dazu müßte jedoch der „amerikanische Kongreß ein besonderes Gesetz verabschieden, das den Kolonieerbauern den Wunschtraum des Amerikaners erfüllt, nämlich ein schuldenloses Eigenheim, ein Haus in der Weltraumkolonie. Diese Maßnahmen werden die Kolonisierung des Weltraums fördern…Neben allerhand unentfremdeter Arbeit und extraterrestrischem Kunsthandwerk, würde es neue, unschuldige Freizeitvergnügen geben, wie 3-D-Fußball, schwebende Schwimmbäder, meditative Weltraumausflüge oder Sex bei zero-gravity. Offener Raum und Toleranz würden es unterschiedlichen Gemeinschaften erlauben, ‚to do their own thing and build small worlds of their own, independent of the rest of the population‘.“

Claus Pias sieht in diesen Weltraumkolonie-„Visionen“ eine direkte Anleihe bei den aus der Hippiebewegung hervorgegangenen amerikanischen Landkommunen: „Als berühmtestes Beispiel mag man an ‚The Farm‘ denken, die Steve Gaskin 1971 gründete und mit einer Erstbesetzung von über 300 Leuten den Ausstieg aus der Gesellschaft probte, um in unberührter Gegend als autarke, landwirtschaftliche Gemeinschaft zu leben. Was sich nämlich die sogenannten ‚Ecovillages‘ als Agenda setzen – ‚organic gardening and composting; biological waste management; reuse, recycle, rebuild; renewable power systems; egalitarian and open democratic governance‘ – sollte Punkt für Punkt auch für die Weltraumkolonien gelten.“ Laut Pias verwiesen dabei „Technikapologeten wie Zivilisationskritiker“ gleichermaßen auf eine „Humanität“ – die es dort oben „zu gewinnen und zu entfalten gelte“. Dabei kam es zu Konversionen zwischen den Lagern – „wie das berühmte Beispiel von Timothy Leary zeigt, der von chemischen zu elektronischen Drogen und von Roadtrips zu Spacetrips wechselte.“ Als er 1976 aus dem Gefängnis entlassen wurde, sagte er in einem Interview, dass es einen „extraterrestrischen Imperativ“ gäbe: Wir seien dazu bestimmt, im Weltraum zu siedeln. Dazu legte er auch sogleich ein Programm vor – namens S.M.I.L.E.: „Space Migration, Intelligence Increase und Lifespan Extension“. Sympathisanten wie die Ethnologin Margaret Mead sahen darin eine Chance zur Diversität. Hollywood befaßte sich in mehreren Spielfilmen mit den „Space-Colonies“. Jesco von Puttkamer war von 1978 bis 1980 technischer Berater für „Star Trek – Der Film“. Claus Pias schreibt über die Landkommune-Utopien dieses und anderer Weltraumbesiedler: Sie würden „schwerlich den Verdacht abweisen können, dass hinter der versprochenen menschenfreundlichen Pluralität immer schon ein (sich selbst ideologiefrei wähnender) Ingenieur herrscht. So oft und unverblümt das Wort ‘humanity’ im Schrifttum der Kolonisierer fällt, so wenig Vertrauen scheinen sie in dieselbe investieren zu wollen.”

Ab Mitte der Achtzigerjahre ging Jesco von Puttkamer auf Missionsreise – u.a. um Geldgeber für die Weltraum-Siedlungsprojekte zu finden. Dazu organisierte u.a. die Kölner Universität 1987 mit Unterstützung namhafter Sponsoren aus Politik und Wirtschaft für ihn einen Kongreß zum Thema „Weltraum als Markt – Die zivile Nutzung des Weltalls“. Im Jahr darauf lud ihn die Techische Universität Berlin zu einem ähnlichen Thema ein.

Die taz schrieb über seinen Auftritt in der TU: „‚Wir möchten auf die Europäer nicht mehr länger verzichten‘, erklärte der NASA-Projektleiter Jesco von Puttkammer. Der in den USA eingebürgerte Freiherr entwarf mit Hilfe von »Ektas« und Overhead-Projektion eine Vision der ‚Humanisierung des Alls‘, in der altes deutsches Ingenieurdenken, amerikanischer Pioniergeist und New Age-Begrifflichkeit – ‚Netzwerkdenken‘ – einen tibetanischen Gebetsmühlen-Charakter annahmen. Den Einwänden der „Ökos“ hielt er entgegen, ihr Denken sei noch im 19. Jahrhundert behaftet, man habe es nunmehr – in der Verbindung von Technik und Gesellschaft im Weltraum, „Natur ist ja schon da“ – mit einer „Super-Ökologie“ zu tun. Den Feministinnen kam er zuvor: Auch deren Interessen seien bei den Space-Missions bestens aufgehoben. Die Gewerkschafter beruhigte er mit dem Hinweis: ‚Für den Bau der Großraumstation seien jetzt schon 12.000 Arbeitsplätze in Kalifornien entstanden‘. Den um ihre Sicherheiten besorgten Investoren kam er mit der US-Regierung, die sich auf Folgendes festgelegt hatte: ‚1. Verpflichtung und nationaler Wille zur Raumstation, 2. Expansion über die Erdorbits hinaus, 3. Schaffung von Opportunitäten für US-Firmen im All‘.“

Einen Monat später hielt Timothy Leary im Westberliner Tempodrom einen Vortrag zum selben Thema – „Space Emigration“. Die Popsängerin Nina Hagen wollte daraufhin sofort die Erde verlassen.

Als „die Mauer fiel“ gab es jedoch auch hier auf Erden plötzlich genug Abenteuerliches. Die NASA-Weltraumprogramme gerieten darüber fast in Vergessenheit, zudem schrumpfte auch noch die sowjetische Kosmosforschungsprogramme in Baikonur mangels finanzieller Unterstützung immer mehr zusammen. Dort wurden die Raketenflüge zum Teil bereits von internationalen Tabakkonzernen bezahlt – und mußten dafür mit Werbung für die Zigarettenmarke „West“ in den Orbit starten, die ein westdeutscher Punksänger und Maler auf den Raketenkörper malte. Danach zahlte Pepsi Cola fünf Millionen Dollar dafür, dass die noch im All auf der sowjetischen Raumstation MIR verbliebenen Kosmonauten außerhalb ihrer Station eine Pepsi-Dose schweben ließen. Etwas später startete eine russischen Protonrakete von Baikonur aus mit dem Logo von „Pizza Hut“. Mike Rawlings, Chef der weltweit größten Kette von Pizza-Restaurants erklärte dazu: „Wir wollten ein mythisches Symbol, um der Welt zu zeigen, dass unser 41 Jahre alte Pizza Hut Brand revitalisiert wird und mit einem schwindelerregenden Wachstum ins neue Jahrtausend eintritt…Das ist nur ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Sprung für unsere Erneuerung von Pizza Hut.“ Immerhin werde man 500 Millionen Dollar investieren, um die Restaurants umzubauen und um das neue Image der Öffentlichkeit in einer Werbekampagne zu vermitteln. Die Bemalung der Rakete kostete erst einmal eine Million Dollar.

Florian Rötzer meinte dazu in seinem Internetmagazin „telepolis“, die Kampagne zeige, „dass nun der Weltraum offen ist für die Kommerzialisierung. Vielleicht wird die Raumstation ja tatsächlich zu einem Werbeträger, und wahrscheinlich hofft auch die NASA, mehr Gelder über Werbung zu erhalten. Pizza Hut hat jedenfalls noch weitere Anschläge auf die Aufmerksamkeit vor: Wenn eine Sojus-Rakete die ersten drei Amerikaner auf die sowjetische Raumstation bringen wird, soll die erste Pizza-Party im Weltraum stattfinden. Da Lebensmittel im Weltraum anderes schmecken würden, werde man auch eine neue Weltraumpizza kreiieren: ‚Pizzas sind das beliebteste Nahrungsmittel auf der Erde – und jetzt wird die Pizza von Pizza Hut zum beliebtesten Nahrundmittel im Weltraum werden‘.“

Trotz solch kosmischem Optimismus fehlte auch dem amerikanischen Programm seit dem Zerfall der Sowjetunion schon bald der Schwung – und das Geld. („It is more fun to compete!“) Lustlos wurden privatwirtschaftliche Kooperationen vereinbart und reiche Touristen mit preisgünstigen Angebote in den Weltraum gelockt – “just for fun”. 1998 war diese immer offensichtlicher werdende systemübergreifende Krise bereits in dem Dokumentarfilm des polnischen Regisseurs Maciej Drygas: “Der Zustand der Schwerelosigkeit” von drei ehemaligen sowjetischen Kosmonauten diskutiert worden. K1 meinte damals: “Die Zeit von Gagarin – das war großartig. Die ganze Nation war begeistert. Es ist uns gelungen. Wir sind die ersten!” K2 ergänzte: “Jetzt wollen die Leute dagegen, dass etwas Nützliches bei der Weltraumforschung herauskommt”. K3 präzisierte daraufhin: “Wir haben unser Hauptproblem nicht gelöst. Wir können in den Weltraum fliegen, dort arbeiten und wieder zurückkehren, aber wir haben keine natürliche menschliche Betätigung im Weltraum – im Zustand der Schwerelosigkeit – gefunden. Bis jetzt haben wir keine produktive Tätigkeit dort oben entwickeln können. Ich empfinde das als persönliches Versagen”.

2001 wurde die sowjetische Raumstation MIR mit einem „kontrollierten Absturz“ sozusagen vom Himmel geholt. Am 21. April 2001 jährte sich auch Juri Gagarins Weltraumflug zum 40. Mal. Aus diesem Anlaß trafen sich die Freunde der sowjetischen Kosmosforschung im Berliner Haus der russischen Kultur. Ihr Treffen wurde „überschattet vom Ende der Raumstation Mir”, wie es in den Hauptstadt-Medien hieß. Der DDR-Kosmonaut Sigmund Jähn wünschte der Mir einen gelungenen „Absturz”, begrüßte ansonsten jedoch ihre internationale Nachfolgerin ISS, weil solche Stationen als “Objekt des Stolzes” für die einzelnen Nationen inzwischen zu teuer geworden seien.

Auch Alexander Kaleri war nach Berlin gekommen. Er hatte im Jahr davor, am 15. Juni als Letzter oben in der MIR das Licht ausgeknipst – und den Autopiloten angeschaltet. Jähns damaliger Kopilot Waleri Bykowski hielt statt einer Rede, die er in Moskau vergessen hatte, eine Eloge auf Gagarin – “den Träumer und strengen Ausbilder”. Dessen Autobiografie war kurz zuvor auf Deutsch im Elbe-Dnjepr-Verlag erschienen. Mit Gagarin wurde – folgt man dem Philosophen Emmanuel Lévinas – endgültig das Privileg “der Verwurzelung und des Exils” beseitigt. Man könnte auch sagen: Seit Gagarins Weltraumflug gilt die einstige jüdische “Juxtaposition” für jeden und niemanden mehr. Hinzu kommt, dass in der sowjetischen Kosmonautik die Psychoanalyse überlebte, d.h. jeder Kosmonaut hatte – wegen seiner irren Träume dort oben, über die auch Siegmund Jähn einmal ausführlich berichtete – neben dem Ground-Control-Diensthabenden noch einen Psychoanalytiker am Boden. Mit Lévinas kann man das damit erklären, dass diese letztmalige “Verführung des Heldentums” sich nur “jenseits der Infantilität” verwirklichen ließ. Heldentum und Heimweh sind für ihn die zwei Seiten ein und derselben Wiederentdeckung: von “Welt und Kindheit”.

In den USA erschien ein beeindruckender Bildband “Kosmos” von Adam Bartos, der noch einmal das sowjetische Weltraum-Programm nostalgisch und en détail feierte. In einem Essay schreibt darin die russische Kulturwissenschaftlerin Swetlana Boym, dass sich der sowjetische “Kosmos”-Begriff vom amerikanischen “outer space” dadurch unterscheidet, dass ersterer mit der irdischen Lebenswelt “harmonisch” verbunden ist, während der US-Weltraum so etwas wie eine “new frontier” darstellt. Dies legten auch bereits die Memoiren von Juri Gagarin: “Der Weg in den Kosmos” nahe. Darin heißt es: “Die Familie, in der ich zur Welt gekommen bin, unterscheidet sich in keiner Weise von Millionen anderer werktätiger Familien unseres sozialistischen Heimatlandes. Meine Eltern sind schlichte russische Menschen, denen die Große Sozialistische Oktoberrevolution ebenso wie unserem ganzen Volk einen breiten und geraden Lebensweg erschlossen hat” – der Juri dann bis in den Kosmos führte.

Auf Deutsch erschienen dann – ebenfalls im Elbe-Dnjepr-Verlag – auch noch die fünfbändigen Memoiren des stellvertretenden Leiters des sowjetischen Raketenbau-Programms: Boris E. Tschertok. An einer Stelle heißt es darin, dass trotz wiederkehrender antisemitischer Direktiven von oben (gegen die Kosmopoliten z. B.) „die Juden in der Verteidigungs- und in der Atomindustrie von Stalin und Berija nicht nur gelitten, sondern talentierte Juden sogar beschützt wurden. Sie wurden fast genauso bewacht wie Mitglieder der Regierung.” Tschertok legt nahe, dass auch hinter dem Weißrussen Gagarin viele jüdische Forscher und Techniker standen, dass also auch die Weltraumforschung eine “jüdische Wissenschaft” war, zumindest in der Sowjetunion.

Tschertoks Memoiren beginnen mit dem Einsammeln der ersten versprengten Nazi-Raketeningenieure 1945 durch die Rote Armee, nachdem die Amerikaner sich bereits die Führungsgruppe der “Peenemünder” – um Wernher von Braun – geschnappt hatten. Den Sowjets half dabei der Peenemünder Chefingenieur für Funksteuerung Helmut Gröttrup, dem sie zunächst alle Vollmachten dafür einräumten. Seine Frau Irmgard führte später ein Tagebuch, das sie einige Jahre nach der Repatriierung ihrer Familie in Westdeutschland veröffentlichte – unter dem schönen Titel “Die Besessenen im Schatten der roten Rakete”. Zwar gibt es daran von vielen Seiten inzwischen Kritik – an einigen ihrer “Übertreibungen”, aber dieses Buch verdient es trotzdem oder gerade deswegen, noch einmal wieder neu aufgelegt zu werden, einschließlich der im Anhang abgedruckten “Tarif- und Arbeitsverträge”, die ihr Mann für die etwa 150 deutschen Mitarbeiter entwarf, und die man dann 1946 zusammen mit ihren Familien von Bleicherode nach Moskau verfrachtete.

Dort beginnt das Tagebuch von Irmgard Gröttrup. Sie war nicht nur eine exzentrische Frau, die bald fließend Russisch sprach, sondern auch die Managerin ihres Mannes, überdies Mutter zweier Kinder. Tschertok schreibt, dass sie es überhaupt war, die zuerst mit ihnen, den Russen, verhandelte: “Sie gab uns zu verstehen, daß die Frage, wohin sie gehen, nicht ihr Mann, sondern sie entscheidet”. Auch als ihre Familie 1953 wieder in Westdeutschland eintrifft – und sofort vom CIA verhört wird, wobei man ihrem Mann einen lukrativen Job in den USA anbietet, ist sie es, die entscheidet: “Wir bleiben hier!” Daraufhin mußten sie die Villa, die man ihnen in Köln zur Verfügung gestellt hatte, räumen.

Auch in Bleicherode 1945 stellten die Russen den Gröttrups sofort eine Villa zur Verfügung sowie jede Menge andere Vergünstigungen. “Rückblickend kann ich sagen, daß wir uns in Gröttrup nicht getäuscht hatten,” schreibt Tschertok, der daneben auch die Initiativkraft von Frau Gröttrup bewunderte: So schaffte sie z.B. als erstes zwei Kühe an, um die Ernährungslage der Leitungskader des “Instituts Rabe” sowie der Kinder zu verbessern und zwang überdies immer wieder den für die Versorgung zuständigen Offizier, “defizitäre Produkte” heran zu schaffen. Erst als sie auch noch zwei Pferde kaufte und jeweils ein diensthabender Offizier sie auf ihren Ausritten begleiten sollte, weigerten sich ihre russischen Bewacher – und tauschten die Pferde in zwei Dienstwagen um, von denen sich Irmgard Gröttrup einen sofort “aneignete”. Später nahm sie ihn auch nach Moskau mit, ebenso wie die zwei Kühe. Und nachdem man die in Moskau zentrierten deutschen Raketenbauer in ein Objekt außerhalb der Stadt verlagert hatte, besuchte sie mit ihrem BMW Theatervorstellungen oder traf sich mit ihrem sowjetischen Freund, der als hoher Funktionär in einem Ministerium arbeitete.

Diese selbstbewußte pragmatische Einstellung auf die sowjetischen Lebensbedingungen – als hochprivilegierte “Zwangsarbeiter” mit eigenem Dienstpersonal, die man zuletzt auf die Insel “Gorodomlia” im Seliger-See verfrachtete – verhalf auch ihrem Mann Helmut Gröttrup als Leiter des deutschen Kollektivs zu den “richtigen Ideen” bei der sowjetischen Umsetzung der “Peenemünder Produktionskultur”, deren geistige Arbeiter nicht auf schier kalifornischen Luxus verzichtet hatten, die für die körperlich Arbeitenden jedoch auf mörderischste Versklavung basierte.

Die Anstrengungen von Helmut Gröttrup liefen in der UDSSR darauf hinaus, alle Systeme zu reduzieren – die Rakete zu vereinfachen, mithin “die Peenemünder Linie zu verlassen”, während die sowjetische Seite sich bemühte, alle daran beteiligten Kollektive zu einer “systemartigen” Kooperation zusammen zu fassen. Dabei kam es für die Deutschen, die man mittelfristig sowieso ersetzen wollte, immer wieder zu demotivierenden Entscheidungen. Umgekehrt ließen diese sich aber auch nicht alles gefallen. So notierte Irmgard Gröttrup am 20.6.1952 über ihre Haushaltshilfe: “Ruwa ist frech geworden, ich habe sie entlassen”. Zuvor hatte sie geschrieben: “Ich bin, wie alle, müde, nur noch Anhängsel der Männer zu sein: dieser politischen Objekte”. Ihr Tag sieht so aus: “Zum Strand laufen, Tennis spielen oder den Platz renovieren, lesen, bei Freundinnen sitzen und palavern”.

Dabei kennt sie sich durchaus auch mit der Materie aus, mit der die Männer sich beschäftigen: Bereits 1939 war sie zum ersten Mal nach Peenemünde gekommen, wo sie dann, ähnlich wie die in Ostdeutschland lebende Schriftstellerin Ruth Kraft, als “Rechenmädchen” gearbeitet und später auch ihr erstes Kind bekommen hatte: Ständig unter dem “Rauschen des Prüfstands”. Irmgard Gröttrups Ohr war bald so geschult, “daß ich die einzelnen Brennstufen erkannte”.

Auch auf Gorodomlia errichten die Deutschen bald einen Prüfstand, der ständig rauscht. Ihr Mann arbeitet unermüdlich und versucht nebenbei, um besser mit der russischen Leitung verhandeln zu können, einen “deutschen Verwaltungsrat” zu gründen. Noch nachts werden in den Holzhäusern Reichweiten-Verbesserungsvorschläge diskutiert: “Jochens neue Idee mußte besprochen werden, wir Frauen waren abgemeldet. Ruth griff mechanisch zum Strickzeug. Die beiden Männer – einer so arbeitswütig wie der andere – berauschten sich an ihren Ideen”. Sie hält es oft nicht aus – und als ihr Freund Alexander Petrowitsch mit unbekanntem Ziel aus dem Moskauer Ministerium versetzt wird, läßt sie sich einen Termin beim Minister geben, um die Erlaubnis zu bekommen, ihm nachfahren zu können. Der Minister warnt sie: “Sie sind eine verwöhnte, zarte junge Frau. Sie kommen aus einer bürgerlichen Gesellschaft. Wollen Sie ihre Gesundheit aufs Spiel setzen?” Weil sie uneinsichtig bleibt, liest er ihr aus einem Gedicht von Puschkin vor: “Die Liebe kann warten. Die Liebe ist ewig…” Ein Jahr später notiert Irmgard Gröttrup: “In diesen Frühlingsnächten wird in mir die russische Seele geboren: das Hinnehmen können”.

Auf Gorodomlia fängt sie irgendwann an, einen Raben zu zähmen. Diesen nimmt sie dann auch mit nach Deutschland, wo sie zunächst im Ostberliner Hotel Adlon unterkommen. Wegen des Rabens, der alles vollschiß, mußten sie jedoch das Hotel bald wieder verlassen – und zogen nach Westberlin um. Das behauptet jedenfalls Tschertok in seinen Memoiren. Er war 1992 auf die Spur von Gröttrups Tochter Ursula gestoßen und hatte sie nach Moskau eingeladen. Laut ihrer Tochter erklärte Irmgard Gröttrup dann den CIA-Leuten, nachdem sie das Ehepaar von Westberlin nach Köln gebracht hatten: “daß sie sich ausreichend mit der Raketentechnik in Rußland befaßt haben und jetzt aus Deutschland nicht wieder wegfahren wollen”.

Helmut Gröttrup wurde dann von Siemenseingestellt – und dort schließlich Leiter einer Abteilung von zuletzt 400 Mitarbeitern, die sich mit elektronischen Rechenmaschinen beschäftigte. U.a. kreierte er dabei das Wort “Informatik“. Seine Computerbegeisterung ging so weit, dass er in einem Vortrag vor Hamburger Geschäftsleuten meinte: Die unternehmerische Freiheit sei ein bloßer Irrtum, der auf Informationsmangel beruhe. Um diesen zu beheben, ließ Helmut Gröttrup 1969 zusammen mit seinem Mitarbeiter Jürgen Dethloff einen “Identifikanden mit integrierter Schaltung” patentieren, aus der dann erst die Chipkarte und schließlich die Mikroprozessorkarte wurde, mit der wir alle heute an den Bankautomaten zu unserem Geld kommen. Auch an der Entwicklung dieser Technik war Gröttrup maßgeblich beteiligt – jedoch erst nachdem er die Firma Siemensverlassen hatte. Der Grund dafür war, dass er dort einen jungen Ingenieur zu seinem Stellvertreter ernannt hatte, der wenig später als “sowjetischer Spion” verhaftet wurde. Vor Gericht verbürgte sich Gröttrup für ihn, aber man glaubte ihm nicht, hielt ihn eher selbst für einen sowjetischen Agenten, der schon einmal deutsche Patente an die Sowjets verraten hatte.

Helmut Gröttrup starb 1981 an Krebs, seitdem erinnert sein inzwischen reich gewordener Mitpatentinhaber Jürgen Dethloff immer mal wieder an ihn – im Internet. In der Siemens-Mitarbeiter-Datei existiert er seit seiner “Kündigung” nicht mehr. Irmgard Gröttrup starb 1989. Drei Jahre später notiert sich Tschertok: “Die Tochter war, ohne zu widersprechen, einverstanden, daß ihre Mutter sich sehr viel ausgedacht hatte”. Weil sie ihr Rußland-Tagebuch erst fünf Jahre nach dem Tod ihres Mannes veröffentlichte, hatte sie dazu auch “alle Freiheit der Phantasie”. Es ist erstaunlich, dass sogar Irmgard Gröttrups Tochter diese Meinung vertreten haben soll, denn ihre Mutter veröffentlichte ihr Tagebuch erstmalig 1958 (nicht wie Tschertok schreibt: 1985) – und zwar gleich nach dem “Sputnik-Schock”. Ihr Stuttgarter Verlag bemühte sich damals, wenigstens im Klappentext nahe zu legen, dass die Arbeit der Deutschen in Rußland noch schlimmer als in Peenemünde gewesen sei: “…Wir erfahren von dem technischen und wissenschaftlichen Fortgang der Arbeit der Forscher, dieser ‘Besessenen’, die ohne Rücksicht auf menschliche und politische Probleme einem Ziel dienten: der Rakete”. Von Helmut Gröttrup erschienen etwa zur selben Zeit nur einige “allgemeinverständliche Einführungen” in die Raketentechnik und -physik. Außerdem stammt von ihm wahrscheinlich auch der “kleine technische Exkurs” im Anhang des Tagebuchs seiner Frau, wo außerdem seine sämtlichen Verträge mit den Sowjets abgedruckt wurden. Noch im selben Jahr 1958 interviewte der Spiegel die beiden, wobei Irmgard Gröttrup sich kurz über die anfänglichen Pläne von Helmut Gröttrup in Rußland äußerte: “Mein Mann wollte gleich munter zum Mond!”

Neuerdings, da die Gröttrups sogar aus vielen Archiven verschwunden sind, gibt es ganze Gruppen von neuen Raketenforschern – bei den Historikern und den Kulturwissenschaftlern, wobei einige sich auch mit der “Sowjetisierung der deutschen Fernlenkwaffentechnik” befassen. So werden jetzt z.B. die Memoiren von Tschertok gerade ins Amerikanische übersetzt. Leider mehren sich damit auch jene Stimmen, die Irmgard Gröttrups Buch über “Die Besessenen” als nicht ganz glaubwürdige Quelle abtun.

In Peenemünde, das bis zur Auflösung der DDR der NVA als Marinestandort diente, hatten gleich nach der Wiedervereinigung zwei ehemalige NVAler ein Raumfahrtmuseum eröffnet. Hier konnte man nun quasi in situ deutsche Maenner und ihre Faszination fuer Raketentechnik beobachten. Die Erotik eines fuer den einmaligen Abschuss in den Himmel vorgesehenen Stahlkoerpers macht Ost- wie Westdeutsche nach wie vor gleich kirre. Kurz zuvor hatte Jewgeni Jewtuschenko (in: “Stirb nicht vor deiner Zeit”) noch einmal auf dieses merkwuerdige Objekt maennlich-militaerischer Begierden hingewiesen – und einen am Putsch gegen Gorbatschow beteiligten Afghanistan-Veteran, der zugleich ein bekannter sowjetischer Schriftsteller geworden war, zitiert: “Ich spuerte in der Finsternis an meiner Handflaeche den schneeweissen Frauenkoerper der Kampfrakete. Anfangs war sie noch kuehl, aber je mehr ich sie streichelte, desto waermer und waermer wurde sie, ihre Hueften schienen schwer atmend vor unausgesprochener Leidenschaft zu vergehen, und es schien mir, als wuerde ich auf dem Koerper der Rakete unter meinen Fingerkuppen gleich die Woelbungen der in Erwartung meiner Beruehrung aufgerichteten Brustwarzen spueren.”

Dem US-Schriftsteller Thomas Pynchon kommt das Verdienst zu, als erster den Zusammenhang von Männersexualität und Raketentechnologie herausgearbeitet zu haben: Sein Romanheld, Slothrop, wird noch waehrend der Kämpfe um Berlin auf die Spur der Nazi-Superwaffe (und eines neuen erektionsfähigen Plastematerials) in Richtung Peenemünde gesetzt, nachdem Geheimdienste der Alliierten herausgefunden haben, dass überall dort, wo Slothrop in London mit einer Frau Geschlechtsverkehr hatte, wenig später eine deutsche V2-Rakete einschlug.Was sich wie ein durchgeknallter amerikanischer Roman liest, ist in Wahrheit detailgenaueste Rekonstruktion: Dem ehemaligen Flugzeug-Ingenieur Pynchon stand dafür Archivmaterial zur Verfügung, das erst zwölf Jahre nach Veröffentlichung seines Romans “Gravity’s Rainbow” freigegeben wurde (ihre dokumentarische Bearbeitung durch eine Frau, Linda Hunt, führte 1985 dazu, dass einige nach dem Krieg für die NASA tätig gewesene Peenemünder Raketenforscher entehrt nach Deutschland zurückkehrten).

Der ehemalige Schweizer Jesco von Puttkamer wurde 2004 an der Realisierung des Mond/Mars-Langfristprogrammes der NASA beteiligt, das vom damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten George W. Bush initiiert wurde. Ab 2007 war er im „Office of Space Operations“ (OSO) in führender Stellung mit der neuen, diesmal „internationalen“ Raumstation „ISS“ befaßt. Die Pläne für eine große, internationale Raumstation gehen bis in die 1980er Jahre zurück. „Die Station war damals noch unter den Namen Freedom bzw. Alpha in Planung. Die ISS befindet sich seit 1998 in Bau und ist zurzeit das größte künstliche Objekt im Erdorbit. Sie kreist aktuell in ca. 400 km Höhe und soll mindestens bis ins Jahr 2020 betrieben werden,“ heißt es auf Wikipedia.

Neben Peenemünde und dem KZ „Dora“ bei Nordhausen gab es auch in Berlin nach der Wende Überlegungen, die Überbleibsel der deutschen Raketenforschung zu verwerten. In Adlershof zeugt von der Peenemünder Raketenforschung noch der inzwischen unter Denkmalschutz gestellte große Windkanal, ferner ein Testlabor für Antriebsaggregate und zwei Werkstätten, die regelmäßig von den „Peenemündern“ genutzt wurden. Zu DDR-Zeiten siedelte man deswegen hier u.a. das Institut für Kosmosforschung an, das nach der Wende als eines von elf Instituten der Akademie der Wissenschaften „positiv evaluiert“ wurde, dann im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt aufging und seitdem Orbitforscher aus Ost und West vereint. Unter anderem bauten sie in Zusammenarbeit mit Zeiss Jena die Kamera für den „Mars-Expreß“, beschäftigen sich mit „Asteroiden-Prävention“ und bereiten sich auf eine neue Mond-Mission vor, denn „der Mond ist schlechter als der Mars erfaßt“. Quasi nebenan auf der grünen Wiese wurde 1998 ein Speicherring zur Elektronenbeschleunigung von der Bessy GmbH errichtet. Das runde Großlabor ist zusammen mit einem Laserstrahl, der nachts sichtbar das Gelände bis über den S-Bahnhof überspannt, eine Art Wahrzeichen des Adlerhofer „Parks“, in dem bis jetzt 7000 Menschen beschäftigt sind. Das Eingangsportal zur altneuen Wissenschaftsstadt sollte eigentlich Albert Speer Jr., der Sohn des für Peenemünde verantwortlichen Naziministers, gestalten, dann entschied man sich jedoch für den Entwurf zweier Studenten, der im Zentrum auf dem neuen „Campus“ realisiert wurde, wo auch die zwei Werkstätten der „Luft- und Raumfahrtpioniere“ stehen, die zu einem studentischen Café und einem Ausstellungsraum umfunktioniert wurden.

Ich schrieb 2009 in der taz: „Dass der Tod von Michael Jackson (“Moonwalk”) und das Jubiläum der ersten Mondbegehung (Armstrong) zusammenfallen, ist natürlich ein schöner Zufall, aber dass die Medien sich seit Tagen wegen dieses “kleinen Schritts” auf dem Mond überschlagen ist mehr als dämlich.“ In der NZZ hieß es zuvor: “Die Gründe für das wiedererwachte Interesse am Mond sind vielschichtig. Neben dem Ringen um die Vormachtstellung im Weltraum spielen handfeste wirtschaftliche Interessen – Stichwort Bodenschätze – eine Rolle. Auch die Wissenschaft meldet sich zu Wort und verweist darauf, dass der Mond trotz den Apollo-Missionen immer noch Rätsel aufgibt. In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob Obama auch in der Raumfahrtpolitik neue Akzente zu setzen gedenkt. Dabei geht es nicht primär um die Frage, ob man zum Mond fliegen soll oder anderswohin. Entscheidend ist vielmehr, ob es Obama gelingt, eine Gesamtstrategie zu entwickeln, die auf breite Zustimmung stösst. Denn ohne gesellschaftliche Geschlossenheit rückt im Weltraum jedes Ziel in weite Ferne – ob es nun Mond, Mars oder anders heisst.“

Es geht also um “gesellschaftliche Geschlossenheit” – deswegen das ganze Mediengedröhne, auch in Europa: „So wäre die europäische Raumfahrtbehörde ESA ohne die Nasa kaum in der Lage, ihre Pläne für eine bemannte Mission zum Mond zu verwirklichen,” schreibt die NZZ.

Das Haus der russischen Kultur in Berlin, das damals von einer ehemaligen Kosmonautin geleitet wurde, lud dazu dann den US-Astronauten Charles Duke und seine Ehefrau Dotty ein. Den beiden ging es primär um ihren Gottesbeweis. “Charlie” leitete den Vortrag mit seinem Spaziergang auf der dunklen, “erdabgewandten Seite des Mondes” und seiner anschließenden Ehekrise ein: “Wenn ich zu Hause war, gab ich meinen Kindern Befehle, als wäre ich ein General, der ich auch tatsächlich war.” Dotty wurde derweil immer depressiver: “Als er vom Mond zurückkam, hatte er sich nicht geändert!” Dazu konnte man für 2 Euro ein Büchlein von ihr erwerben: “Die Gattin eines Astronauten – Von der Traurigkeit zur Freude”. Ihr Mann ist inzwischen Priester in Texas, sein Geld verdient er als Bierhändler – wobei er einer seiner besten Kunden ist, wie der Berliner Kurier schrieb.

Ich unterhielt mich anschließend noch mit dem letzten – ebenfalls religiös gewordenen – US-Kommandanten des Spandauer Kriegsverbrechergefängnisses Eugene K. Bird, der in einem von Albert Speer im Knast entworfenen Haus in Dahlem lebt und Vertreter für Ofenrohrreiniger ist. Er meinte, Martin Bormann habe nach dem Krieg für den CIA gearbeitet und wäre erst 1992 in Argentinien gestorben, einer seiner Söhne sei von Walter Scheel adoptiert worden, und Rudolf Hess, der zuletzt ebenfalls zum Christentum zurückfand, sei von den Westalliierten ermordet worden, was man anschließend mit Sekt gefeiert habe. Der Nazismus, der Wahn von der Überlegenheit einer Rasse, sei im übrigen nicht tot, sondern lebe in Amerika weiter.

Vor allem der Wahn von der Überlegenheit des christlichen Gottes – z.B. gegenüber dem Mondgott “Trival” der Fulbe in Burkina Faso. Immerhin hat dieser noch jeden Ami-Astronauten, der den Mond betrat, durchknallen lassen: Der größenwahnsinnige Ed Mitchell (Apollo 14) behauptet seitdem, Außerirdische hätten ihn zu einem “Guru” ausgebildet. Der Astronaut Jim Irwin (Apollo 15) suchte danach die Arche Noah auf dem Berg Ararat und wurde Wanderprediger. Der Alkoholiker Edward Aldrin (Apollo 12) vergnügte sich oben angeblich mit “Weltraum-Groupies” und schreibt seitdem Sciene-Fiction-Pornos. Der “erste Mensch auf dem Mond” – Neil Armstrong – unterstützte zuletzt die beiden Bush-Präsidenten. Der Astronaut Alan Bean malt seit seiner Rückkehr auf die Erde ununterbrochen den Mond.

Für die Verfilmung des amerikanischen Peenemünde-Romans „Die Enden der Parabel“ von Thomas Pynchon durch den Regisseur Robert Bramkamp, der seine Doku-Fiction dann „Prüfstand 7“ nannte, interviewte ich die einstige „Peenemünderin“ Ruth Kraft, die es nach 1945 in der DDR zu einer Bestsellerautorin brachte.

Die Autorin hatte als technische Rechnerin im Windkanal des aerodynamischen Instituts der Heeresversuchsanstalt gearbeitet und diese Erfahrung nach dem Krieg zu einem Roman verarbeitet, der 1959 im Verlag der Nation erschien.

Das Buch wurde bis zum Ende der DDR 23mal wiederaufgelegt und insgesamt ueber 500 000mal verkauft. 1991 gab es der ehemalige kaufmaennische Geschaeftsfuehrer des Verlags in seinem eigenen Verlag, Vision, neu heraus.Zwar haben viele “Peenemuender” ueber ihre damalige Pionierarbeit Buch gefuehrt: erwaehnt seien Walter Dornberger (von der Autorin “der General” genannt), und sein Direktor, Wernher von Braun (“der Doktor”) – aber Ruth Kraft ist die einzige Frau, die dabei auch noch im Gegensatz zu den maennlichen Autoren, bewusst Fakten und Fiktion vermischte.

Ihr autobiographischer Roman wurde in der DDR, wenigstens anfaenglich, vor allem von Frauen gelesen.”Das Buch war sofort ein Knueller, weil zuvor noch niemand ueber das Thema geschrieben hatte.”

Gleich bei ihrer ersten Lesung in Wolgast wurde Ruth Kraft von einer Mathematiklehrerin angesprochen: “Das war die in dem Roman gewesen, die den spitzen Schrei unter der Dusche ausgestossen hatte. Sie war mir aber nicht boese. ,Aber was du mit dem Buch hier angerichtet hast . . .’, meinte sie.”Die Autorin, Jahrgang 1920, hatte in Torgau das Lyzeum besucht und war dann einer Klassenkameradin nach Peenemuende gefolgt.

Damals wurden gerade in den Arbeitsdienstlagern Maedchen mit Abitur fuer die Heeresversuchsanstalt rekrutiert. Obwohl ohne Abitur stellte die dortige Personalstelle Ruth Kraft aufgrund ihrer guten Mathematiknoten am 1. Maerz 1940 ein. Sie blieb drei Jahre und lernte dabei einige hundert Leute kennen: “beruflich und auf geselliger Ebene. Aspekte, die mir spaeter die ganze Chose am deutlichsten darzustellen schienen, habe ich mir jeweils aus verschiedenen Personen rausgesucht. Wir lebten dort sehr freizuegig und in herrlicher Landschaft. Es bildeten sich Freundeskreise. Viele Maenner, Ingenieure und Wissenschaftler, waren ja Junggesellen und meist vier bis sechs Jahre aelter als die Maedchen. Die Spitzen der Unverheirateten wohnten “Am Platz” – Wernher v. Braun z.B. und sein Stellvertreter Eberhard Rees, ebenso die Erprobungsflieger, zu denen gelegentlich auch Hanna Reitsch gehoerte.

Am Platz befand sich auch das Kasino, das war unser Treffpunkt.Ein Grossteil ihres Buches befasst sich mit den Liebesabenteuern der freiwilligen und dienstverpflichteten Maedchen – auf Partys, Segeltoerns in den Greifswalder Bodden, Ausfluege zum Festland und Rendezvous am Strand.

Dabei gibt es mitunter erstaunliche Parallelen zu Thomas Pynchons Darstellung. Wenn Ruth Kraft (“Eva”) z. B. eine nachlassende Verliebtheit mit Begriffen aus der Raketenforschung beschreibt: “Es war wie in einem Leitstrahl, aber jetzt kam die Umlenkung. Was sie noch vor einem halben Jahr in die Mitte getroffen haette, beruehrte sie gerade so, wie auf ihrem Millimeterpapier die Tangente die Parabel streift.” In dem von Ruth Krafts Roman (“ein fetziger Stoff”) profitierenden DEFA-Film “Die gefrorenen Blitze” (1967) heisst es an einer Stelle: “Die Vernichtung des Gegners wird zur mathematischen Gleichung.”

Realisiert wurde dieser Nazi-High-Tech-Traum freilich erst mit den “intelligenten Bomben” der Amerikaner. In Peenemuende, wo zwei NVA-Offiziere zusammen mit einem Usedomer Geschichtsverein angefangen hatten, ein “Informationszentrum ,Geburtsort der Raumfahrt’” aufzubauen, tauchten die zu “Amerikanern” gewordenen Alten Kameraden schon gleich nach der Wende wieder auf, um dort ihr “Know-how” einzubringen.

Anlaesslich des 50. Jahrestags der Bombardierung Peenemuendes fand in der Kirche von Karlshagen eine Trauerfeier statt. In der Naehe befindet sich eine Gedenkstaette fuer die bei der Bombardierung 1943 umgekommenen Zwangsarbeiter, Kriegsgefangenen und freiwillig- bzw. dienstverpflichteten Deutschen. Mangels genauer Namenslisten hatte die DDR sie anonym aber nach Nationalitaeten getrennt, aufgefuehrt: Hier ruhen 65 Polen, 20 Tschechen, 30 Franzosen usw.Daran hat man bis heute nichts geaendert, der deutschen Toten wird dort jedoch neuerdings mit Namensnennung auf Grabsteinen gedacht.

Initiiert hatte dies eine Gruppe ehemaliger Kriegshilfsdienst-Maiden, die Peenemuender geheiratet hatten und mit diesen dann in die USA gegangen waren. Beim ersten Insel-Treffen des in der BRD gegruendeten Vereins ehemaliger Peenemuender 1991 waren diese “Amerikaner” besonders empoert ueber die mangelnde Pflege der Graeber durch die ehemalige DDR-Regierung gewesen. In der Bombennacht waren auch viele ihrer Freundinnen dort umgekommen. Der Karlshagener Pfarrer versprach daraufhin, sich um die Graeber zu kuemmern.Im Maerz 1943, “kurz nach Stalingrad”, steckte Ruth Kraft “in derart wirklich persoenlichen Konflikten”, dass sie unbedingt von Peenemuende weg wollte.

Ihr letzter Verehrer dort war ein oesterreichischer Testpilot gewesen, den man nach Dresden zu den Junkerswerken abkommandiert hatte. Das “Kraftchen”, wie Ruth Kraft in Peenemuende hiess, wurde am 1. April 1943 in der Wehrkreisverwaltung Stettin angestellt. Sie war fuer die weiblichen Jugendlichen in den Lazaretten, beim Heeres-Sanitaetspersonal und in den Frauenarbeitslagern zustaendig. Als sie die Nachricht von der Bombardierung Peenemuendes, am 18. August 1943, erreichte, fuhr sie – mit einem Dienstreisebefehl – sofort dorthin: “Ab Swinemuende herrschte bereits Chaos. Aber ich kam durch, und nahm an der Generalsbesprechung teil.

Ich habe dann die Belange der Frauen da vertreten. Meine fruehere Abteilung wurde nach Kochel in Oberbayern verlegt. Ich ging zurueck nach Stettin und unternahm in der Folgezeit viele Dienstreisen. Meine Hauptperson, Eva, arbeitet in einer Ruestungsfabrik, ich selbst war jedoch nur als Inspekteurin in solchen Fabriken. Als die Stadt Ende Maerz von der oestlichen Oder-Seite beschossen wurde, verlegte man unsere Dienststelle nach Schwerin, das weibliche Personal kam in die Moltke-Kaserne.”Schon bald wurden sie auch von dort vor den anrueckenden Russen in Sicherheit gebracht – mit Lkw in Richtung Norden, nach Daenemark: Ein Stabsintendant war unser Reiseleiter.

Kiel stand in Flammen, in Luebeck stuermten die Fremdarbeiter gerade das Verpflegungsdepot. In Rendsburg machten wir uns schliesslich selbstaendig, uebernachteten auf Heuboeden.”Sie fanden Arbeit im Krankenhaus. Dann kamen die Englaender. Ruth Kraft gelang es schliesslich, sich bis in ihre Heimatstadt Schildau durchzuschlagen.

In ihrem Haus hatte sich jedoch der sowjetische Stadtkommandant einquartiert: “Verwandte von uns besassen einen Bauernhof, dort haben wir in der Landwirtschaft gearbeitet. Abends sassen wir beisammen und beschaeftigten uns mit Literatur. Mein Vater wurde dann enteignet, meinen Verwandten die Hoefe weggenommen, ich wusste nicht, was werden sollte. Es war eine Flucht in die Literatur.

Man riet mir, nach Leipzig zu gehen, wo sich jetzt in Auerbachs Keller die Intellektuellen aus den KZs und der Emigration treffen wuerden.” Im Winter 1945 kam Ruth Kraft bereits mit einigen “aus dieser Truppe” in Kontakt: Erich Loest und Georg Maurer z.B., in Dresden dann Ralph Giordano, Rudolf Leonhardt und Ludwig Renn. Auch ihren spaeteren Ehemann, Hans Bussenius, lernte sie in Leipzig kennen. Er arbeitete als Regisseur beim Mitteldeutschen Rundfunk.

Ab 1947 schrieb auch Ruth Kraft fuer das Radio – als Freie Mitarbeiterin beim Kinderfunk: “Der junge Goethe” hiess eine ihrer ersten Sendungen.Dennoch wurden in der DDR viele positive Besprechungen nie gedruckt und einen Preis hat sie fuer ihren Erfolgsroman auch nie bekommen, das Buch passte nicht in den realen Sozialismus. Die Antifas waren dagegen. “Ein beruehmter Schriftstellerkollege hat mir einmal gesagt, ich haette damit den Nationalsozialismus verharmlost, auch das juedische Problem. Meine Heldin, Eva, ist naemlich eine, wie es damals hiess, Halbjuedin, die ein HJ-Fuehrer kurzerhand zur Vierteljuedin erklaert hatte, und damit durfte sie in den Arbeitsdienst. Das gab es. Ich bin aber keine Halbjuedin, eine sehr nahe Freundin unserer Familie war jedoch eine, die auch, wie die Eva in meinem Roman, ueberlebt hat. Meine Nachbarin in Babelsberg, Hilde, die Frau von Hans Marchwitza, sagte einmal zu mir: ,Ruth, Sie sind eine grosse Erzaehlerin, aber Ihre Heldin haette untergehen muessen.’” Ihr Roman wurde auch in Amerika gelesen, bei den dortigen “Peenemuendern” vor allem, z.B. in Huntsville, wo Wernher von Braun es “wohlwollend” aufgenommen haben soll. Das erste Nachwende-Treffen der Alten Kameraden fand im Mai 1990 an der Normandiekueste statt, von wo aus die V2-Raketen gen England abgeschossen worden waren.

Im September 1991 lud man aber bereits erstmalig nach Peenemuende ein.

Ruth Kraft traf dort die letzte Sekretaerin des “Raketenbarons”, Dorette Kersten, wieder (sie hatte in Peenemuende einen Leutnant geheiratet und war mit ihm zusammen dem “Von-Braun-Team” nach Amerika gefolgt). Frau Kersten versicherte der Autorin, dass das Buch immer einen “sehr guten Platz” in ihrem Haus haben werde. “Der Doktor”, von Braun, kommt bei Ruth Kraft in der Tat sehr gut weg.

In der DDR hat man ihr denn auch gerade “die positive Darstellung Wernher von Brauns uebelgenommen: Ich haette ihn zum halben Widerstandskaempfer gemacht”, hiess es. Im DEFA-Film “Die gefrorenen Blitze” machte man spaeter statt dessen einen eigensinnigen Triebwerks-Ingenieur zum halben Peenemuender Widerstandskaempfer.

Dem Drehbuch-Autor und MfS-Offizier Harry Thuerk stand dafuer wahrscheinlich der seinerzeit fuer den englischen Geheimdienst zusammengestellte “Oslo-Bericht” ueber die V2 zur Verfuegung, an dem der Peenemuender Ingenieur Kummerow mitgearbeitet hatte.

Er wurde dafuer am 4. Februar 1944 hingerichtet.Sowohl im DEFA-Film als auch bereits in Ruth Krafts Buch wird die Verbindung von Raketentechnik und Atomkraft thematisiert. Im Roman freundet sich Eva mit dem Atomphysiker Tiefenbach an, der “als Kernforscher bei den Raketenbauern nicht am richtigen Platz war”.

Und dann gibt es da noch einen Physiker Leupold, der in Wirklichkeit Max Steenbeck hiess.

Er wurde spaeter von den Sowjets zur Mitarbeit an der Atombombe verpflichtet und war dann der einzige deutsche Wissenschaftler, der bei der anschliessenden Konstruktion einer Neutronenbombe seine Mitarbeit verweigerte (mit einer Art Streik), weswegen er auch zu den allerletzten gehoerte, die 1956 in die DDR repatriiert wurden, wo 1978 seine “Schritte auf meinem Lebensweg” erschienen.

In Peenemuende hatte Ruth Kraft vor allem den Quantenmechaniker Pascual Jordan kennengelernt. Er interessierte sich fuer ihre Gedichte, die sie damals angefangen hatte zu schreiben. Spaeter traf sie ihn noch einmal in Hamburg wieder.Mit Beginn der sechziger Jahre machte sie sich an eine weniger biographisch orientierte Fortsetzung ihres Romans, in dem es ihr vor allem um die Frage der “Verantwortung von Wissenschaftlern” ging. Dazu besuchte sie “als erste deutsche Frau” das sowjetische Atomforschungszentrum Dubna.

Ihr Buch erschien 1965 in der DDR unter dem Titel “Menschen im Gegenwind”.Die Handlung war in der BRD angesiedelt und statt “Eva” spielte der Kernforscher “Tiefenbach” darin die Hauptrolle. Er war aus Amerika zurueckgekehrt und suchte eine Anstellung in der sich gerade zusammenfindenden europaeischen Atom-Industrie.Auch dieses Buch, das in der DDR zehn- mal wiederaufgelegt wurde, erschien nach der Wende im Vision-Verlag.

In einem Nachwort schreibt die Autorin 1993, dass sie ihr Buch vor der Neuauflage “gruendlich ueberarbeitet” habe, d. h. alles “Indoktrinierte” entfernt – es hatte sowieso “dem Buch nur geschadet, dass ich auf alle Fragen eine Antwort zu wissen meinte”. Beim ersten Nachwende-Treffen der Raketenbauer in Peenemuende, 1991, kannten viele nur ihren ersten Peenemuende-Roman, den sie “zu erotisch” fanden.

Auf einer gemeinsamen Bootsfahrt zur Greifswalder Oie, dem frueheren V1- und V2-Probeabschuss-Ort, wo im uebrigen auch 400 der etwa 2000 beim Luftangriff ums Leben gekommenen Zwangsarbeiter verscharrt worden waren, interviewte eine Wendtlaendische Filmgruppe Ruth Kraft: “Das stiess einigen Peenemuendern sehr sauer auf: ,Mein Buch muesste man in die Ostsee schmeissen’, schimpften sie.”

1992 wollte der Bundesverband der Luftfahrtindustrie den ersten erfolgreichen Abschuss einer deutschen Mittelstreckenrakete (V2), am 3. Oktober 1942, spektakulaer in Peenemuende feiern. Ein Staatssekretaer aus dem Wirtschaftsministerium, Riedl, sollte eine Rede halten. Nach Protesten aus dem In- und Ausland musste er jedoch davon Abstand nehmen. Dafuer sprach im Festzelt neben dem Pynchonforscher Friedrich A. Kittler der V1-Mitarbeiter und Testpilot Max Mayer, den Stoltenberg als Raketenexperte ins Verteidigungsministerium geholt hatte: “Er spielt ueberhaupt bei den Peenemuendern eine grosse Rolle. 1992 hatte ich aber zum Tag der Deutschen Einheit noch andere Einladungen, deswegen tauchte ich nur kurz im Hotel Baltic in Zinnowitz auf, wo die Crew wohnte, die Journalisten waren in Karlshagen untergebracht. Weil ich das Goldene Kalb, das A4, wie wir die V2 nannten, nie angebetet habe, konnte ich auch immer offen darueber reden. Bei den alten Peenemuendern gibt es zudem immer noch eine Menge Antisemiten. Das war auch ein Grund fuer die Aversionen gegen mein Buch: dass ich das juedische Problem mit der Raketengeschichte verflochten hatte. Hinzu kommt: Ich bin keine Expertin, ich bin eine Frau und ich war in der DDR zu Hause.”

Dem 3. ebenso wie dem letzten Inseltreffen der Peenemuender blieb Ruth Kraft fern. Dort trat jedoch der ehemalige technische Direktor von Peenemuende, Arthur Rudolph, der mittlerweile als Rentner in Hamburg lebte, erstmalig wieder auf. Durch die Veroeffentlichung von Akten ueber die Kriegsverbrechen der Peenemuender (vor allem in den Harzer “Mittelwerken”, dem KZ „Dora“, wo die V2 serienmaessig von KZ-Haeftlingen zusammengebaut wurde) war Arthur Rudolph, der spaetere hochdekorierte Pershing-Konstrukteur, 1985 aus den Vereinigten Staaten vertrieben worden. Im Sommer 1993 hatte zudem noch ein Osnabruecker Historiker, Rainer Eisfeld, im Koblenzer Bundesarchiv, wo auch noch einige Peenemuender Rechenarbeiten von Ruth Kraft liegen, Unterlagen darueber gefunden, dass Arthur Rudolph schon im Juni 1943 fuer Peenemuende 1400 KZ-Haeftlinge von der SS angefordert hatte. Durch die Bombardierung war es dazu dann nicht mehr gekommen.

In Peenemuende ging nur noch das Vorserienwerk in Betrieb – bis zum Januar 1945, als die gesamte Heeresversuchsanstalt wegen der heranrueckenden Front geraeumt werden musste.Die Sowjets uebernahmen nach Kriegsende im wesentlichen die unterirdischen Harzer “Mittelwerke”, um die herum sie unter der Leitung des Diplomingenieurs Helmut Groettrup und ca. 600 deutschen Mitarbeitern sofort eine neue V2-Fertigung aufbauten: Die sogenannten “Zentralwerke”.

Nachdem die Raketenproduktion in diesem Betrieb erfolgreich angelaufen war und ein Fuenfjahresplan des Obersten Sowjets die Raketen- und Atombombenentwicklung gleichberechtigt nebeneinander zu forcieren vorsah, wurden die “Zentralwerke” am 22. Oktober 1946 mit Mann und Maus nach Russland verlegt. Dabei konzentrierte man die zweite Garde der deutschen Raketentechniker (die erste hatten die Amerikaner in einer “Operation Paperclip” sowie die Englaender eingesammelt) in ihrer Mehrzahl an einem Standort auf der Insel Gorodomlia im Seeliger See. Es gibt darueber mittlerweile einen systematischen Bericht der Historiker Albrecht, Heinemann-Grueder und Wellmann, 1992 unter dem Titel “Die Spezialisten” im Dietz-Verlag veroeffentlicht.Aehnlich gruendliche Recherchen gibt es weder ueber die nach Amerika und England abgewanderten deutschen Wissenschaftler noch fuer die nach 1945 in franzoesische Dienste getretenen, schon gar nicht ueber jene Gruppe deutscher Ingenieure, die im Auftrag von Staatspraesident Nasser an einer aegyptischen Rakete gegen Israel arbeitete. Sie wurde teilweise vom israelischen Geheimdienst Mossad mit Paketbomben dezimiert.Einige Mitarbeiter sollen in den siebziger Jahren in der Abschreibungsfirma von Lutz Kayser, OTRAG (Orbit-Transport-Aktiengesellschaft) eine neue Anstellung gefunden haben. Aufsichtsratsvorsitzender dieses Konsortiums fuer den Bau von “Billigraketen” war der Peenemuender Kurt Debus, sein alter Raketentechniker Richard F. Gomperts wurde Konstruktionschef.

Als Versuchsfeld hatte die OTRAG ein Gelaende in Zaire von der Groesse Oesterreichs erworben, fuer das sie mit dem Staatspraesidenten Mobutu ausserdem eine “freie Uranausbeutung”, “gesperrten Luftraum” und die “Durchfuehrung beliebiger Arbeiten” aushandelte. Gestuetzt auf Geheimdiensterkenntnisse outete 1976 ein Mitarbeiter der New York Times, Szule, die Firma von Lutz Kayser als “ein Unternehmen der Ruestungskonzerne Messerschmitt, Boelkow, Blohm” (die heute zusammen mit der Dornier GmbH als Deutsche Aerospace AG, DASA, firmieren und zur Daimler-Benz AG gehoeren).

Die OTRAG-Experimente beendete spaeter der Buergerkrieg in Zaire. Die DASA gruendete 1990 eine “Deutsche Agentur fuer Raumfahrtangelegenheiten”, DARA GmbH, in deren “Sonderauftrag” der Dornier-Wissenschaftler Dr.

Dieter Genthe 1991 eine Studie “Zur Realisierbarkeit eines Raumfahrtparks/Space Park in der BRD” erstellt hatte.

Diese Studie wurde dann Grundlage fuer eine “Betriebsgesellschaft Raumfahrtpark Peenemuende”, die der Landkreis Ostvorpommern, die Kommune Peenemuende und die Kreissparkasse Wolgast 1994 gruendeten. Zum Geschaeftsfuehrer ernannten sie den amerikanischen Pensionaer Veit Hanssen. Auch die zwei NVA-Offiziere vor Ort, Profe und Saathoff, waren mit von der Partie. Hanssen trennte sich jedoch schon bald von ihnen, weil sie ihm nicht “unbelastet” genug waren (“Ich moechte im Park keine MiGs und DDR-Kriegsschiffe sehen!”).

Dafuer wollte er ein “Astronauten-Trainingscenter” in Peenemuende bauen.Zuvor hatte das Kultusministerium Mecklenburg-Vorpommern noch eine Herrenrunde mit der Begutachtung der DARA-Studie beauftragt: ein knappes Dutzend namhafter Museumsberater und -leiter des In- und Auslands, darunter auch einige Offiziere der Bundeswehrmuseen, sowie den Leiter der KZ-Gedenkstaette “Mittelbau-Dora” im Harz, die das “Space Park”-Konzept einhellig ablehnten: Weder bestehe dafuer eine “bildungspolitische Notwendigkeit”, noch sei Peenemuende ueberhaupt die “Wiege der Raumfahrt” gewesen.

Sie bezeichneten es als “Verdraengung von Geschichte”.In einem Gegenkonzept, verfasst vom Direktor des Berliner Museums fuer Verkehr und Technik, Prof. Guenther Gottmann, sprachen sich die Berater stattdessen fuer einen kleinen “Museums-Park Peenemuende” aus, der an das Otto-Lilienthal-Museum im nahen Anklam angebunden werden solle. Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern aeusserte sich zu diesem Konzeptionsstreit erst einmal nicht, ebensowenig die Bundesregierung, die bei einer Stellungnahme zum Thema Peenemuende in jedem Fall Proteste aus dem Ausland befuerchtete.

Die kamen im Oktober 1994 dennoch, und zwar initiiert von einer Frau: der Ost-Berliner Historikerin Regina Scheer, die im Auftrag der Bundeszentrale fuer politische Bildung saemtliche Gedenkstaetten Mecklenburg-Vorpommern katalogisiert und dabei auch Peenemuende besucht hatte, wo sie zu ihrem Entsetzen erfuhr, dass dort inmitten der “Waffenverherrlichung” eine neue – allgemeine – Gedenkstelle “fuer die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft” geplant sei, wobei man an erster Stelle auch noch der “Opfer der Vertriebenen aus Pommern” zu gedenken beabsichtigte. Regina Scheer wandte sich daraufhin an die juedische Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern und diese informierte das Simon-Wiesenthal-Center in Los Angeles, wo ein Rabbiner, Abraham Cooper, sogleich eine Presseerklaerung herausgab, in der er die Bundes- und die Landesregierung sowie deutsche Firmen aufforderte, “kein Geld fuer ein Museum zu spenden, das eine Terrorwaffe in den Mittelpunkt stellt, die einst mehr als 2000 Briten und zehnmal mehr Zwangsarbeiter in Deutschland toetete”.Der Zeitpunkt des Protestes war gut gewaehlt, denn kurz zuvor war gerade eine grosse neue Studie ueber Peenemuende und die Operation Paperclip in den USA veroeffentlicht worden.

Der Verfasser, Dr. Michael Neufeld, Kurator im National Air and Space Museum, Washington, wurde dann Mitglied in der Beraterkommission des Kultusministeriums von Mecklenburg-Vorpommern. Das Dara-Konzept für einen Space-Park wurde dann aber doch noch verwirklicht – in Bremen. Die dortige Betreibergesellschaft ging jedoch kurz nach der Eröffnung pleite.

Auf der Webpage des Peenemünde-Objekts, dessen Verwalter nun ein Wehrdienstverweigerer ist, heißt es: “Das Museum Peenemünde ist heute eine internationale Bildungs- und Kulturstätte. Neben Sonderaustellungen sind Veranstaltungen aus den Bereichen Theater, Performance, Musik, Bildende Kunst und Literatur ein fester Bestandteil des Gesamtprojekts.” Dazu gehört auch noch “das größte U-Boot-Museum der Welt”. Ende des Jahres 2009 wurde außerdem vom Land beschlossen, das “Museum Peenemünde” neu zu gestalten, der Nordkurier schrieb dazu:

„Peenemünde, Wiege der Raumfahrt und zugleich ehemaliges Waffenforschungszentrum der Nazis, soll zu einem Ort von internationaler Bedeutung ausgebaut werden. Dafür wird das Land Mehrheitsgesellschafter in einer noch zu gründenden ‚Historisch-Technisches Museum Peenemünde GmbH‘. Der Schritt wurde notwendig, ‚weil das bisher in kommunaler Trägerschaft stehende Historisch-Technische Informationszentrum in seinem Bestand nicht langfristig gesichert war”, sagte gestern Bildungsminister Henry Tesch. Das Kabinett hatte zuvor der Übernahme durch das Land und inhaltlichen Leitlinien einer interministeriellen Arbeitsgruppe unter Federführung des Bildungsministeriums zugestimmt.

Das seit 1991 in Peenemünde bestehende Informationszentrum hatte sich in den vergangenen Jahren mit jährlich 200000 Besuchern hinter dem Stralsunder Ozeaneum zum zweitgrößten Museum des Landes entwickelt. Die Kommune war allerdings mit den anstehenden Investitionen überfordert.

Einer der ersten Schritte nach der Übernahme durch das Land wird die Überwindung des Sanierungsstaus sein. Um die Denkmalwürdigkeit der Anlage zu erhalten, stehen der Gemeinde Peenemünde bis 2011 knapp vier Millionen Euro aus dem Konjunkturpaket II zur Verfügung. Das ehemalige Kraftwerk soll nach Abschluss der Arbeiten vollständig begehbar sein. Von der obersten Etage aus wird dann ein Blick über die gesamte ehemalige Versuchsanstalt möglich sein. Auch Objekte außerhalb des Museums wie der Prüfstand 7, von dem aus die erste Rakete ins All gestartet wurde, sollen für Besucher künftig zugänglich sein. Dagegen wird die bislang noch auf dem Museumsgelände ausgestellte Militärtechnik der NVA an anderen Stellen aufgestellt.

Bereits veranlasst wurde die Überarbeitung der Dauerausstellung. ‚Das Museum versteht sich als ein internationales Forum zur Diskussion über die Verantwortung im Umgang mit Vergangenheit und Technik‘, heißt es in den Leitlinien. Mit Michael Gericke wurde inzwischen ein Geschäftsführer für die künftige GmbH bestellt. Neben dem Leiter sollen noch mindestens zwei Wissenschaftlerstellen auf Dauer eingerichtet werden.“

Jesco von Puttkamer wurde 1996 die Würde eines Doktors der Philosophie ehrenhalber von der Universität Saarbrücken verliehen. Von 1983 bis 2000 war er als Honorarprofessor an der TH Aachen tätig (noch in der letzten Novemberwoche 2012 hielt er dort laut Wikipedia als Honorarprofessor Vorträge vor Studenten). 2009 veröffentlichte er das Buch „Abenteuer Apollo 11: Von der Mondlandung zur Erkundung des Mars“ und in seinem letzten Lebensjahr wie erwähnt sein Vermächtnis: „Projekt Mars“.

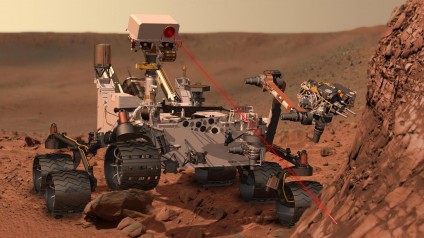

Von diesem Planeten aus war 2008 von der Marskamera einer Raumsonde ein Datenstrom zur Erde gelangt, dessen Auswertung „Sensationelles“ zutage brachte: „Nicht der Mensch ist das erste Lebewesen auf dem Mars, sondern eingefrorene Bakterien“: Diese sind nämlich mit Raumsonde „Phoenix“ auf den roten Planeten gelangt, sagen manche Forscher. Sollte sich der Rote Planet erwärmen, könnte dort Leben erwachen. Dies würde den Weg für den Menschen ebnen, hieß es in der „Welt“:

„Phantasien wie die etwa des Jesco von Puttkamer werden mit den Erkenntnissen von Phoenix ein kleines bisschen realistischer. Müssten doch die von ihm angedachten Siedlungen auf dem Mars ‚die Nabelschnur kostspieliger Nachschubtransporte von der Erde auf ein Minimum reduzieren‘, meint der Marsexperte und Chefvisionär der Nasa; es gelte, die ‚Verwendung lokal gewinnbarer Rohstoffe und ein Treibhaus für die Eigenerzeugung agrarischer Produkte zum Grundstein ständiger Besiedlung zu machen‘.