.

Der 1955 aus Düsseldorf in die DDR übergesiedelte Dichter Adolf Endler arbeitete eine Weile in Wittenberge im Zellstoffwerk. Als er wegging dichtete er einen „Abschied von der Stadt“:

.

„Als ich dich verließ, stach Sturm durchs Geländer der Brücke.

Rauchfahnen hingen dir wirr ins Gesicht wie schmutzges Haar.

Häßliche Schöne! Mit der Kette der Abschiedsblicke

Bind ich für immer dich an mich – mein Herz ist ein Archivar:

.

Als ich dich verließ, sind Eisschollen nordwärts geschwommen;

Um sie haben sich rötliche Schaumballen tänzelnd gedreht,

Speichel des Werks, die aus Röhrenmund stoßweise kommen.

Du hast mir als Abschiedsgruß Gestank wie von Lumpen

geweht…

.

Dumpf klapperten über die Elbe die steinernen Platten

Der Brücke, die sich den Rädern als Tamburin spannt.

Dann nahmen Wolken mich in ihren wandernden Schatten.

Von einer spröden Geliebten, unglücklich geliebt – plötzlich

hab ich mich abgewandt!“

.

Dazu merkte er später an:

.

Merkwürdigerweise eines der immer wieder neu entdeckten Gedichte aus einer frühen Phase meiner lyrischen Produktion (sie ging 63/64 zu Ende); ich bin nicht wenig erstaunt gewesen, es neben anderen, später entstandenen Werkchen sogar in der von Jörg Drews in der provokantester Weise zusammengestellten Anthologie »Das bleibt / Deutsche Gedichte 1945-1995« wiederzufinden: »Das bleibt«, man könnte zufrieden sein, wenn man selber nur genau wüßte, worin die besonderen Qualitäten dieser drei etwas rauhen Strophen bestehen. – Ist das Ding nicht sogar ein kleines bißchen kitschig, war sein Symbolismus nicht schon zur Entstehungszeit, nämlich 1962, recht eigentlich passé? – Das bisher letzte Mal finde ich diesen »Abschied« in einer Lokalzeitung der Gegend um Wittenberge abgedruckt, gleichsam als Vorankündigung einer Lesung am 31. Mai 1997 in Müggendorf am Elbdeich – herausgekramt von Anne Kretschmar, der Veranstalterin dieser »Lesungen im Freien in Müggendorf und Seddin« –; auf der Hinfahrt hatten wir Wittenberge kurz gestreift, seit fast vierzig Jahren das erste Mal wieder…

.

Ist es noch die gleiche Elbe, die im Rücken des gegen Wind und Wetter lautstark ankämpfenden Rezitators Endler dahinströmt, Lastkahn um Lastkahn befördernd? Kein »Gestank wie von Lumpen« kam von Wittenberge herübergeweht – damals hatte oft eine zähe Duftwolke über der Stadt und der Gegend drumherum gehangen, es hatte nach schwelendem Müllplatz, nach fauligen Lumpen, quellendem Papier, schlechten Speiseresten gerochen –; auch die vermutlich ganz schön giftigen »rötlichen Schaumballen«, von Wittenberges »Zellwolle«-Werk bequemerweise in den Floß gerülpst, waren im Jahr 97 nirgendwo auf den grauen Wellen zu sichten, selbst als »tänzelnde« nicht. Man begreift: Die ZELLWOLLE, früher zusammen mit der Wittenberger Nähmaschinenfabrik das Leben der Region spürbar mit-bestimmend, es gibt sie nicht mehr; tatsächlich meinte irgendwer nach der Lesung: »Man kann jetzt sogar wieder in den Fluß hineinsteigen, ohne vergiftet zu werden.« (Es muß in der Zeit nach der Wende ein ganz schöner Kampf um den Erhalt dieses Werkes ausgefochten worden sein, verbunden mit allerlei Unterschriftensammelei, der sich mancher verweigert hat, Sie ahnen, weshalb). Da ich es, von zwiespältigen Empfindungen geplagt, in mein Notizbuch schreibe, fällt mir plötzlich wieder ein: »Abschied von einer Stadt« ist vor mehreren Jahren – ich weiß nicht mehr, von wem – als »erstes ökologisches Gedicht der DDR-Lyrik« bezeichnet worden; ich selber habe es allerdings als etwas anderes begriffen, fasziniert von der verworrenen Häßlichkeit der »klassischen« Industrielandschaften, fasziniert schließlich vom (dennoch auch beklagten) unglaublichen Zerfall der DDR-. Orte, ihrer Verrottung und Verwesung. (Nicht ganz zufällig ist der abenteuerlich niedersiechende Prenzlauer Berg in den Siebzigern, Achtzigern mein Thema geworden. – Nee, mein Pseudonym lautet wirklich nicht Daniela Dahn!)

.

Wahrscheinlich, sage ich mir bisweilen, ist meine Kindheit daran »schuld«, daß ich nicht zu selten der »Ästhetik des Häßlichen« Tribut zolle, daß ich von einer beim besten Willen nicht als hold zu glorifizierenden Stadt als einer »häßlichen Schönen« sprechen konnte: Hinter unserem tristen Wohnblock in Düsseldorf-Holthausen (Papierwerk, Wasserwerk, Henkel) hat sich eine riesige Müllkippe erstreckt, die im roten Licht der aufgehenden Sonne blitzte und dampfte, schillerte und winkte, bis in den Krieg hinein unser bevorzugter Spielplatz, wenn es uns gelungen war, dem verhaßten Hitlerjugend-»Dienst«, dem »Jungvolk« zu entkommen. Ja, vielleicht ist dieser Müllplatz das geheime Zentrum meiner »ästhetischen Vision«. – »Den Hallen fern verkommt ein Mondrest: Schlackeberg…«, eine Zeile, die der sumpfigen Müllkippe meiner Kindheit gelten könnte; sie findet sich aber in dem balladesken Gedicht »Phantasie auf dem Schlackeplatz des Chemiewerks«, in einem der fünf fertig gewordenen Gedichte, die der wittenberger ZELLWOLLE gewidmet sind – oh, rührender Bitterfelder Weg! –, wo ich einige Wochen mich in Gummistiefeln, in graugrüner Arbeitskluft und mit einem witzigen runden Käppchen auf dem Kopf als schwerlich begabter Transportarbeiter abgemüht habe, und zwar, wie der Fachausdruck lautet, »auf dem Umschlag«.

.

»Na, dann gehst du am besten auf den Umschlag!«, hatte man mir geraten, »dort hast du auch frische Luft! Die Dämpfe in der Produktion hält mancher nicht aus…« (Ich habe mich übrigens nur deshalb als Transport-Mufti verdingt, weil mir auf dem Bitterfelder Weg allmählich die Pfuinanzen ausgegangen waren.) Das ist im Winter 59/60 gewesen; ich war der übrigen DDR- Welt auf mysteriöse Art abhanden gekommen. Wieder aufgetaucht in Berlin, habe ich drei Jahre später in der Almstadt- bzw. Grenadierstraße, umzischelt von zahlreichen Ratten, den merkwürdigen Zyklus über das Erlebnis ZELLWOLLE geschrieben, wenn ich es ‘mal so einfach ausdrücken darf. Furore gemacht hat seinerzeit vor allem das längste der Gedichte, das vorzulesen eine Qual sogar für den Verfasser gewesen ist, zumal seine Zähne Zahn für Zahn abzubröckeln begannen; ich meine das poetische Kuriosum »Nachts im Schwefel«. Die dritte der acht auch rhythmisch verwegenen Strophen: »O Schwefel, stäube aus dem Waggon! Wir treiben dich weiter. / Schwefel, nachts wie vereister, glitzernd lockender Schnee! / Schwefel, am Morgen vergilbend,: am Tag gelb wie glühender Eiter! / Her die eiserne Leiter / Fort jetzt, fort! Wir erblinden! Die Wurzeln der Augen tun weh.« Etcetera. B. K. Tragelehn hat in einer (natürlich unveröffentlichten) Studie über »Nachts im Schwefel« nicht ganz und gar zu Unrecht von dem »Zauberland« gesprochen, in das man hier befremdet eintrete, wiewohl es sich hauptsächlich um bemühte, wenn auch bilderreiche Deskription handelt, gleichsam vor Ort und wenige Stunden nach dem Event genauigkeits-irre notiert; in Verse gebracht freilich, wie gesagt, in einem anderen Dschungel. So ist es gewesen, ich erinnere mich: Mein junger Kollege Peter W. und ich waren angewiesen worden, einen Güterwaggon leer zu schaufeln, der mit bröckligen Schwefelkristallen nachts ins Werk gerollt war, leer zu schaufeln ohne Schutzbrille (an Schutzbrillen herrschte Mangel dazumal in der ZELLWOLLE; wurden sie geklaut?); also schaufelten wir vorsichtig wie noch nie und mit beinahe schmetterlingshaften Bewegungen, damit das arge Schweflige uns nicht ins Gesicht stäube… Im Grunde keine schwere Arbeit; die leichten und trockenen gelben Kristalle ließen sich relativ mühelos nach draußen schippen, das klebte nicht aneinander wie oft die Kohle oder der Schwelkoks, sondern rieselte wie von selbst und eben leise klirrend auf die riesige Schaufel, vom Proletenwitz »Teelöffel« genannt; schon da man die Wagentür zu öffnen begann, schwirrte es wie ein Wasserfall vor unsere Stiefel.

.

Ein Nichts gewissermaßen, wenn wir eine Schutzbrille vor den Augen gehabt hätten, wie sie eigentlich »vorgeschrieben« war! Ich muß nicht betonen, daß es eine einigermaßen höllische Nacht wurde damals in Wittenberge; mein Gedicht verhehlt es nicht, aber gewinnt vielleicht gerade deshalb diesen blödsinnigen heroischen Drive, kulminierend in der Schlußstrophe: »Sie bleibt als Grillengezirp in der Ohrmuschel immer geborgen, / Leise verklingende, böse, liebliche, klirrende Schwefelmusik! / Mit geschwefelten Haaren taumeln wir schwer in den Morgen / zu anderm Glück, andern Sorgen: / Gruß, dem wir halfen, Tag! Grüß laut zurück…« (So steht es in der: Gedichtband »Die Kinder der Nibelungen«; ich bekenne ungern, daß es in einer allerersten Fassung sogar geheißen hat: »Gruß, dem wir halfen, Tag der Republik!« Wenigstens das habe ich rasch genug als ziemlich verfehlt erkannt.) Vor allem der schmetternde Schluß mag es bewirkt haben, daß »Nachts im Schwefel« erratisch hineinragt in einige FDJAnthologien, einmal sogar sich in einem Schullesebuch aufgestellt hat, obwohl jede Schülerin, jeder Schüler mit Sicherheit bereits an den Zacken, in den Ranken und Dornen der zweiten Strophe der Komposition verzweifelt hängen geblieben ist… – Trotzdem denkt B. K. Tragelehn, wie ich höre, immer noch gelegentlich über dieses Monstrum nach – und es ist bei aller Abseitigkeit ja auch »irgendwas dran« –, wie Karl Mickel sich ein anderes Gedicht des »Wittenberge-Zyklus« ausgewählt hat, um es zur »Summe des Frühwerks«, des endlerschen, zu erklären, nämlich das schon erwähnte »Phantasie auf dem Schlackeplatz«, gewissermaßen ein urzeitliches Beispiel für Trash; das alles geschieht im Jahr 97, Spätfolge einiger in Wittenberge verbrachter winterlicher Wochen im Jahr 59. (Wenn es mir mit meinen übrigen Erzeugnissen ähnlich ergeht, brauche ich mich um meinen Nachruhm nicht zu sorgen.)

.

– Daß ich mich damals in Wirklichkeit alles andere als »heroisch« empfunden habe, der vor allem mit dem »Teelöffel« losgeschickt wurde, um »Kohle zu putzen«, also entleerte Kohlewaggons zu reinigen, daß ich in Wahrheit ziemlich tief »unten« gewesen bin, das belegen mir ein paar Restnotizen über die Leute in unserer Brigade, eine eher sinistre Gruppe, die vom Unglück ihrer vier Mitglieder gezeichnet gewesen ist: Arthur, der Brigadier, bis zu seinem »Nervenzusammenbruch« Bürgermeister eines größeren Ortes in Mecklenburg, dem schließlich auch noch »sein Häuschen« abgebrannt war – »Ich brauche jeden Morgen meine drei Flaschen Bier« –; Peter, der Jüngste, der nach seiner Beteiligung an einer viehischen Gruppenvergewaltigung nach Westdeutschland geflohen war, dort im Kohlebergbau gelernt hatte und dann doch nach Wittenberge zurückgekehrt war – »Ich bin zurückgekommen, weil ich hier geboren bin« –; Paul, der ehemalige Kraftfahrer, welcher »im Duhnaß« einen katastrophalen »Unfall gebaut« hatte – »Eines Tages werde ich wieder einen Laster fahren« –; der vierte war ich, der einmal nach seiner Frau gefragt wurde, der mit der Hand die Luft wegschlug und mit den Achseln zuckte, den Arthur nachdenklich ansah: »Mh, ‘n toten Mann juckt nischt mehr!« Ich galt den anderen wahrscheinlich als einer, der »aufgegeben« hatte, wenn sie meine Existenz kommentierten: »Daß du hier arbeetest, Mensch! Da bist du ja nicht von den besten, was?« (Von den besten Schriftstellern; meinten sie.) Immerhin habe ich Tag für Tag ausführliche Notizen gemacht, ganz so, als würde noch etwas kommen…

.

Phantasie auf dem Schlackeplatz des Chemiewerks

.

Blick durch das bizarre Tor aus gestapelten Stämmen!

Den Hallen fern verkommt ein Mondrest: Schlackeberg,

Den erstarrende Fluten aus Abfällen geil überschwemmen.

Der Wind verwirrt den Schnee mit filzigen Strähnen Werg.

Er zupft an der Krähe auf den alten Benzinkanistern;

Doch sie schüttelt die Flügel wie in trauriger Mär,

Gebannt auf den Schlackeplatz, verbannt von ihren Geschwistern.

O grauer Tropfenkreis aus stumpf gewordenem Teer!

.

Wir Fluchenden steigen mit Schaufeln über die kalten

Hügel knirschenden Schutts: Da kreist müde der Vogel auf

Und läßt sich fallen, von durchsichtgen Fäden gehalten,

Verzauberte Else! Ihr Stuhl ist ein stachliger Knauf

Im Rauhreif … Aber einst saß sie gehässig im Warmen,

Ältliches Fräulein, das bösen Herrn emsig dient

Und Gifte mischt (– wie krümmten sich sterbend die Armen!)

Im weißen Kittel, nun schwarz in Federn geschient!

.

Bös hüpft sie und kratzt an poröse bröckelnden Steinen,

In Gestank eingeduckt, im klirrenden Draht ist ihr Bett.

Wer will sie erlösen! Wer will um die Dienstbare weinen?

Trag du fleißig Rost mit der Kralle und Kot und verdorbenes Fett

Sinnlos im Kreis herum! … Da wir die Abfälle dämmen,

Lugt sie oft schief und erwartend aus dem Nest ihres Drahts.

Wie atmen wir auf, wenn über die Mauer aus Stämmen

Erlösung uns tönt: Signale des Kombinats.

.

P.S.: Ich weise auf den bedeutenden Essayband »Gelehrtenrepublik« meines verstorbenen Freundes Karl Mickel hin (Halle, 2000), in welchem unter dem Titel »Endlers Wandel« dieses und anderes vertieft und z. T. aus anderem Blickwinkel dargestellt ist.

.

(So weit Wittenberge im Werk von Adolf Endler -abgedruckt im „horch-und-guck.info/hug/archiv/2000-2003/heft-37“. Erwähnt sei noch ein Satz aus der antikommunistischen „Welt“ über ihn: „Er wurde [in der DDR] willkommen geheißen und begann ein Studium am Leipziger Literaturinstitut, das bis 1957 dauerte. Und er lieferte auch ein paar Eintrittsgeschenke ab (oder wurde mehr oder weniger dazu genötigt). Als Arbeiter ging er (‚o rührender Bitterfelder Weg‘) zur ‚Wittenberger ZELLWOLLE‘, wo er Nacht für Nacht Schwefel aus Güterwaggons schaufelte.“ – Was für eine blöde Übertreibung!)

.

.

Die Künstlerinnengruppe „Endmoräne“ beschäftigte sich in diesem Sommer 2014 mit der leeren „Veritas-Nähmaschinenfabrik“ in Wittenberge.

.

Kein Ort in Ostdeutschland wurde nach 1989 so von Westlern gebeutelt wie Wittenberge. Zuerst kam ein Dutzend Treuhandmanager. Sie legten das Zellstoffwerk, den VEB Zellwolle mit 300 Beschäftigten, die 1823 errichtete Ölmühle, den VEB Märkische Ölwerke Wittenberge mit etwa 500 Beschäftigten, still, und dann die 1907 von Isaac Singer errichtete Nähmaschinenfabrik, den VEB Nähmaschinenwerk Wittenberge mit 3100 Beschäftigten. Insgesamt verloren 8000 Menschen ihren Arbeitsplatz. Die Maschinen verkaufte die Treuhand nach Indonesien. 1990 hatte man in diese Großbetriebe noch Millionen investiert und einige hatten sogar noch Arbeitskräfte gesucht. Ein Jahr später wurden die Werke „abgewickelt“. Das Eisenbahn-Ausbesserungswerk entließ von 2000 Beschäftigten 1500.

.

Das Wittenberger Nordviertel wurde abgerissen, auch vom Packhofviertel existieren nur noch Reste. Das riesige Bahnhofsgebäude steht leer. Das Krankenhaus wurde ebenfalls geschlossen. Bürgermeister Benedikt Reichelt, der 2000 nach Wittenberge kam, sah dies so: Es sind viele „Freiräume für intelligentes Handeln“ enstanden: eine „Chance für vielfältiges Leben“. Das Zellstoffwerk ist nun quasi eine Ruine. Teile der riesigen Ölmühle sind jetzt ein Hotel – im Besitz einer „Genesis GmbH“. Das noch riesigere Nähmaschinenwerk gehört einer Bank, lediglich aus seinem Verwaltungsgebäude hat man ein Oberstufenzentrum (OSZ) gemacht und einige Gebäudeteile werden von ortsansässigen Firmen als Lager benutzt. Die ehemalige Industriestadt an der Elbe schrumpfte darüber von 30.000 Einwohnern auf 17.000.

.

Wittenberge – Detail. Photo: Endmoräne

.

Daraufhin rückten Journalisten aus dem In- und Ausland an, um das Wittenberger Elend in Wort und Bild einzufangen. Der Ort geriet darüber zu einem Paradebeispiel für deindustrialisierte „shrinking cities“. Das ließ auch den Filmemachern und den Sozialwissenschaftlern keine Ruhe: Erstere nutzten den Ort immer wieder als Kulisse für „Alt-Hamburg“-Filme, und von 2007 bis 2010 erforschte eine Gruppe von Soziologen und Ethnologen die Situation in der Stadt, sie wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert. Ihre Studie, 2012 herausgegeben von Andreas Willisch, heißt: „Wittenberge ist überall: Überleben in schrumpfenden Regionen.“ (ÜisR), es ist darin auch noch von einigen ebenfalls deindustrialisierten Kleinstädten in Westdeutschland, in Dänemark und in Osteuropa die Rede. Im Jahr davor hatte Willisch zusammen mit Heinz Bude und Thomas Medicus bereits ein großformatiges üppig bebildertes Buch über Wittenberge veröffentlicht, in dem auch die an ihrem Verbundprojekt beteiligten Theaterleute zu Wort kamen: „ÜberLeben im Umbruch. Am Beispiel Wittenberge: Ansichten einer fragmentierten Gesellschaft“. (ÜLiU)

.

Wittenberge – Bahnhof. Photo: wikipedia.org

.

Und nun rückte die auf verlassene Orte gewissermaßen spezialisierte Künstlerinnengruppe „Endmoräne“ in Wittenberge an. Ihr vierzehntätiger Erkundungsaufenthalt in Wittenberge und ihre Ausstellung in einer 5000 Quadratmeter großen Etage des Nähmaschinenwerks finanzierten zwei Brandenburger Ministerien, die Bundeszentrale für politische Bildung und zwei Kunststiftungen, als „Medienpartner“ fungierte die taz.

.

Die aus Ost- und Westdeutschland sowie aus Finnland, Portugal und Japan stammenden 24 Künstlerinnen hatten es schwer – mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, weil, so sagte es einer, „die Soziologen sich in der Stadt schlecht benommen“ hätten, auch die offiziellen Stellen „mauerten“, weil ihnen vieles in der Wittenberge-Studie unangenehm aufgestoßen war. (1) Daneben hielt sich anscheinend auch der Verein der ehemaligen Nähmaschinenwerker, der eine Internetseite „veritaslounge“ betreibt, Mitglied in der „Singer Association Limited“ ist und beansprucht, „die einzige Institution“, zu sein, „die das verbliebene Erbe des Nähmaschinenwerkes in Wittenberge wissenschaftlich erforscht, bewahrt, pflegt und verwaltet,“ bei diesem Kunstprojekt zurück. Zuvor hatte ihr „Veritasklub“ noch die am Schweriner Amtsgericht tätige Karin Lutz-Köbernick zur „amtierenden Miss Veritas“ gekürt und nach Wittenberge eingeladen.

.

„Veritas“ – so hießen die in der Singerfabrik hergestellten Nähmaschinen zu DDR-Zeiten, sie wurden bis nach Sibirien und in die BRD exportiert, wo sie in Vergleichs-Tests besser als z.B. die von Pfaff abschnitten. Die Erbeverwalter meinen denn auch, dass man das Werk nicht zuletzt wegen der Haltbarkeit ihrer Maschinen – von denen zu DDR-Zeiten sieben Millionen hergestellt wurden – abgewickelt hat.

.

Insgesamt sind seitdem 20.000 Wittenberger ab- oder ausgewandert und nur wenige neu zugezogen. Rotraud von der Heides Ausstellungsbeitrag besteht aus der Frage: „Wo sind sie geblieben?“ Ihre Umfrageergebnisse – die Namen der Orte – schrieb sie an eine Wand. Kerstin Baudis ließ daneben in zwei OSZ-Klassen die Frage beantworten: „Warum würde ich bleiben?“ Die aus einem Wort bestehenden Antworten („Familie“, „Freunde“, „Kumpel“ usw.) druckte sie auf rote Overalls, die die Schüler dann anzogen, um damit sowie mit einem Rollkoffer vom modernisierten Wittenberger Bahnhof durch die Stadt in das Nähmaschinenwerk einzuziehen, wo sie in der riesigen leeren Ausstellungshalle maschinenballettähnliche Formationen bildeten. Ihre Performance ist nun als Video zu sehen. Eine weitere Performance führt Gunhild Kreuzer im kleinen Produktionskontrollbüro der Halle vor, es geht dabei um „frei erfundene Produktionsprozesse“. (2)

.

Objekt von Dorothea Neumann. Photo: Gaby Lueffe

.

In einem Nebenraum stellte Annette Munk ein Veritas-Modell aus den Siebzigerjahren auf einen Sockel – mit der Inschrift „Ceci n’est pas une Veritas“. Da die Maschinen in der DDR kaum zu bekommen waren, hatte ein Nähmaschinen-Reparateur ihrer Tante dieses Exemplar einst „mit Herzblut“ aus Ersatzteilen zusammengebaut, also aus funktionierenden Resten von kaputten Serienmodellen ein Unikat gemacht. Das erbte dann die Mutter der Künstlerin, die es später auch mit in den Westen nahm – und schließlich ihrer Tochter in Thüringen übereignete – mit den Worten: „Die hält ewig!“. Auf dem Boden der Ausstellungshalle hat Gisela Genthner ihre Arbeit ausgebreitet: Sie besteht aus zwei bei Trödlern gekauften Nähmaschinen, die sie in ihre einzelnen Teile zerlegte: Die eine „Veritas“ ist aus den Sechzigerjahren, die andere aus den Siebzigern, sie hat Voll-Zickzack und heißt so, wie sie auch vom – inzwischen ebenfalls abgewickelten – Versandhaus „Quelle“ z.B. verkauft wurde: „Privileg“. Monika Funke Stern hat dazu eine Säule bestehend aus für die BRD hergestellten Versandkartons aufgestapelt.

.

Patricia Pisani zeigt Ausschnitte des Films „Der letzte Arbeitstag“, den der Nähmaschinenwerker Horst Minge drehte. Susanne Ahner stellte 20 zu verschiedenen Jahres- und Tageszeiten aufgenommene Photos von der Elbe aus. In der Mitte der Halle hat Dorothea Neumann, die Vorsitzende des „Endmoränen“-Vereins (der seinen Sitz im „Kunsthof Lietzen“ an der Seelower Höhe hat), eine große goldene Nähmaschine als Denkmal aufgesockelt (siehe Photo).

.

Im ehemaligen Frühstücksraum legte Elke Postler auf einem Metalltisch Brote und Gebäck aus. Im ehemaligen Waschraum läßt Dorothea Neumann Steinkraut in den Becken wachsen. Und in einige feuchte Ecken klebte Pia Männikkö gelbe Pilze aus Papier.

.

Dezente Installation von Christiane Wartenberg. Photo: Endmoräne

.

Imke Freiberg ging der Herkunft des Wortes „Veritas“ – Wahrheit auf lateinisch – nach: Es war Prometheus, der „Vorausdenkende“, der diese Göttin in mythischer Zeit aus Ton formte – und belebte. Die Kunsthistorikerin Dorothée Bauerle-Willert nahm darauf am 28.Juni in ihrer Eröffnungsrede bezug. Für sie war die Nähmaschine im übrigen ein rein weibliches Instrument. Dem widersprach bei der anschließenden Verkostung auf dem Werksgelände der Nähmaschinenkunst-Sammler Hansdieter Erbsmehl. Er war als Ausstellungsbesucher aus Berlin angereist: Lautréamonts dichterisches Bild von der „zufälligen Begegnung einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf einem Seziertisch“, machte laut Erbsmehl die Maschine bereits für die Surrealisten zu einer Metapher für den Geschlechtsverkehr. Das galt auch noch für Irmtraud Morgner und Unica Zürn, Franz Kafka funktionierte sie zu einem Folterinstrument um.

.

Und in der Wirklichkeit? Wir kennen heute zwar vorwiegend Bilder von (gefolterten) Näherinnen, die in den südostasiatischen Billiglohnländern zu tausenden an Nähmaschinen sitzen, um für „H&M“, „Primark“,“C&A, „Mango“, „Benetton“ usw. ununterbrochen Kleider herzustellen, aber es gibt daneben – in Afrika z.B. – mindestens ebenso viele Männer (Schneider), die an Nähmaschinen arbeiten. Der Kunsthistoriker Erbsmehl hatte nebenbeibemerkt einmal in einem Hörspiel Maschinen des größten Kindernähmaschinenherstellers der Welt, F.W.Müller, die bis 1979 in Kreuzberg produziert wurden, „auftreten“ lassen: Es waren Ausschnitte aus einem Konzert mit 16 dieser Maschinen, das der Kreuzberger Musiker Frieder Butzmann komponiert hatte. Das aber nur nebenbei.

.

Abschließend sei noch erwähnt, dass die brandenburgische Kulturministerin in ihrer Eröffnungsrede zur Ausstellung vom „Wachküssen“ der Industriebrache sprach, dass der Wittenberger Bürgermeister Oliver Hermann daran erinnerte, dass Wittenberge einst eine „Ackerbürgerstadt“ war, und dass der Verwaltungsbeauftragte für die „Veritas“-Immobilie Wolfgang von Hagen in seiner Rede ausführlich auf die Werksgeschichte vor 1933 einging: Das Gebäude, in dem sich die Ausstellungshalle befindet, war das erste in Europa, das in Stahlbeton errichtet wurde, dazu in Inch-Maßen. Auf dem weiträumigen Gelände befindet sich ein Wasserturm mit einer riesigen Uhr, die die Werktätigen zur Pünktlichkeit ermahnte; sie geht noch heute und ist so etwas wie ein Wahrzeichen für Wittenberge. Immer wieder wird hervorgehoben, dass sie größer als „Big Ben“ sei. Im Turm befindet sich jetzt ein Nähmaschinenmuseum.

.

Zusammengefaßt: Die Ausstellung „Verflixt und Zugenäht“ und die unter Denkmalschutz gestellte Fabrik drumherum sind eine Reise wert. Kommt noch hinzu: die gewaltsame Devitalisierung der DDR-Industrie hat die Elbe fast schlagartig revitalisiert: kleine Fische springen aus dem Wasser, große Fische werden geangelt, Seeadler und Möwen kreisen über dem Fluß, an den Stränden trinken Rinderherden und brüten Wildgänse, unter den Dächern der Ufer-Cafés und unter den Schiffsanlegern nisten Schwalben und Mauersegler. Überhaupt ist Wittenberge wegen der vielen leerstehenden und teilweise verfallenden Häuser ein Anziehungspunkt für allerlei Vogelarten geworden, die einen sicheren Nistplatz suchen; im Nähmaschinenwerk und in der Ölmühle nebendran haben sich Spatzen und Tauben angesiedelt, und Krähen in den alten Bäumen auf dem Gelände. Deswegen ist der Ort nun auch für „Bird-Watcher“ interessant. Als nächstes wird die Stadt also wahrscheinlich von Naturwissenschaftlern heimgesucht werden.

Die Fischforscher waren schon da, angeblich haben sie sich politisch und ökologisch korrekt verhalten, wie einer der Beteiligten meinte, der seine Diplomarbeit über „Individuelle Habitatwahl adulter Brassen in der Mittelelbe bei Wittenberge“ schrieb. Ähnlich wie die Forschung der Soziologen und Ethnologen handelte es sich dabei um ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziertes Verbundprojekt. Es hieß: „Ökologische Zusammenhänge zwischen Fischgemeinschafts- und Lebensraumstrukturen der Elbe – Elfi“ und hatte zum Ziel, „mittels der Verschneidung flussmorphologischer und fischökologischer Daten eine Bewertung des Ist-Zustandes der Elbe, die Entwicklung eines Leitbildes und die Schaffung eines Prognose- und Entscheidungshilfeinstrumentes zu ermöglichen. Die in einem GIS [Geographisches Informationssystem] verwalteten Modelle werden den Kooperationspartnern zur Verfügung gestellt und unterstützen die qualitative und quantitative Berechnung von Präferenzflächen der identifizierten Lebensraumansprüche ausgewählter Arten.“

.

Strandbar, der Turm ist inzwischen auch für „Fun“ hergerichtet, ebenso zwei andere auf dem Ölmühlen-Gelände: in einem wird steilwandgeklettert, im anderen tiefgetaucht.

.

.

Anmerkungen:

.

(1) Als Außenstehender stieß mir nur ein Satz im Vorwort der ÜisR (S. 10) – verfaßt vom Biobauern und Soziologen Andreas Willisch – unangenehm auf: „Zu den wichtigen editorischen Vorbemerkungen gehört, dass wir uns für die Harvard-Zitierweise entschieden haben…“

Ansonsten wird von ihm das „Mauern“ der Stadtverwaltung mit einem Zeit-Magazin – „Was läuft in Wittenberge“- erklärt, in dem 2010 die Erkenntnisse des Forschungsprojekts, das in jenem Jahr auslief, vorgestellt wurden: „Da sei ein Schaden für die Stadt und die äußerst schwierige Investorenwerbung entstanden, wie seit der deutschen Vereinigung nicht mehr, hieß es in der Stadtverwaltung“ (ÜisR S. 8) Über den Bürgermeister heißt es an anderer Stelle (ÜisR S. 80): Er „verband den Ausbau des Hafens mit seinem Amt und trat immer stärker als wohltätig Sorgender in Erscheinung, dessen Sorge vor allem darin bestand, die Stadt vor den möglicherweise zu harten Urteilen von Journalisten, Künstlern oder Wissenschaftlern zu schützen.“ Im übrigen wäre auch noch zu fragen, ob nicht sogar die Bewohner von Entenhausen mit all den Forschungsergebnissen der DONALDISTEN über ihre „Lebenswelt“ bzw. „Weltsicht“ unzufrieden wären. Siehe vor allem die Forschungszusammenfassung von Patrick Bahners: „Entenhausen – Die ganze Wahrheit“ und dazu: http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2013/10/25/groschenhefteschundliteraturpulp-fiction/.

.

Heinz Bude gibt in seinem ÜisR-Beitrag (auf S.13) erst einmal einen eher flüchtigen Eindruck von der Stadt zu Protokoll: “Dort ist um zehn Uhr abends alles tot. Nur an der Tankstelle oder in den Videoläden ist Betrieb. Man holt sich die Ration für die lange Nacht: ein Sixpack und zwei, drei vier Filme. Die man hier auf dem einsamen Nachhauseweg trifft, befassen sich nur provisorisch mit dem Leben. Es gibt nichts zu denken, zu hoffen und zu träumen. Man muß sich mit den Dingen abfinden und sehen, dass einen die Zeit nicht totschlägt.“

.

Inga Haese, Anna Eckert und Andreas Willich erwähnen demgegenüber auch einige „sehr belebte Orte, die dadurch umso mehr auffallen: das Kultur- und Festspielhaus beim Auftritt des Schauspielers Hilmar Thate, die Saune beim Motto ‚Casino Royal‘, die Tafel beim gesponserten Mittagessen eines Bürgermeisterkandidaten oder der Netto-Markt, wenn Kartoffeln im Angebot sind.“ (ÜisR S. 51) Viele Wittenberger scheinen dennoch schon auf Dauer so gut wie tot zu sein, dazu heißt es bei Heinz Bude (ÜisR S. 21): „Kommunale Netzwerke aus Bildungsträgern, Wohlfahrtsverwaltungen und Schulungsagenturen verzichten selbst bei denen, die keine Aussicht auf eine ihnen gemäße Beschäftigung haben, nicht auf die Simulation von Partizipation, Mobilisierung und Subjektivierung. So entwickelt sich gerade dort, wo in der Nacht die toten Seelen einer überlebten Industriewelt unterwegs sind, der Wohlfahrtsstaat zu einem experimentellen Soziallabor der Selbsteinspeisung in ein System der Menschenverwaltung.“

.

.

.

Der Soziologe Bude stieß in Wittenberge auf einen „Prozess wechselseitiger Vergleichgültigung, der eine Verinselung in unmittelbarer Nachbarschaft mit sich bringt.“ Das hängt für ihn mit der „Unbehaustheit aller zusammen. Die Leistungsindividualisten schimpfen auf die Versorgungsempfänger, die Rechner misstrauen den Spielern, die Trotzigen beschuldigen die Windigen, die Kleinsparer hassen die Verschwender, die Vergangenheitsapostel lächlen maliziös über die Zukunftspropheten. Selbst die Glücklichen sind nicht glücklich und die Profiteure nicht profitlich…Die Wundertäter kommen und gehen, der Abschied von gestern bleibt bestehen.“ (ÜisR S. 15)

.

Wenn Bude, der oben „Die toten Seelen“ von Gogol bemühte, damit auf Erwin Strittmatters biographiegesättigte Trilogie „Der Wundertäter“ anspielt, dann trifft dieses Wort hier so gar nicht alle die nach der Wende auch in Wittenberge und drumherum angerauschten Westler, die hochstaplerisch, verbrecherisch und schönrednerisch den Ostlern „blühende Landschaften“ versprachen, um sie besser ausnehmen zu können. Strittmatters hellsichtiger Held Stanislaus Büdner, der nicht aus dem Proletariat, sondern mit ihm aufsteigt, muß sich dazu durch allerlei Berufe und Liebesabenteuer „kämpfen“, bis er – im 3.Band – im Sozialismus ankommt, an dem ihm dann aber auch wieder manches mißfällt, weswegen gerade dieser Band derart beliebt in der DDR-Bevölkerung war, dass sich bei seinem Signieren durch den Autor in der „Internationalen Buchhandlung eine Menschenschlange in Sechserreihen 300 Meter lang bildete. Der Rezensent Thomas Reschke bemerkte dazu 1994: „Aus heutiger Sicht ist man versucht, in dieser Schlange eine Vorläuferin der großen Berliner Demonstrationen am 4.November 1989 zu sehen.“ Die Rezensentin Annett Gröschner behauptete 2012, dass dieser Band das einzige Buch sei, dass sie von Strittmatter behalten habe. Zurück zu Wittenberge.

.

Heinz Bude schreibt (ÜisR S. 17): „Im Blick auf Wittenberge hat sich die Erfahrungsdifferenz von Discounting und Shoppen als schlagend erwiesen.“ Die Ethnologin Anna Eckert unterscheidet darüberhinaus in ihrer Studie über Nakskov (Dänemark) zwischen „drei größeren Supermärkten plus fünf Discounter“, die sich nach der Deindustrialisierung um den Stadtkern angesiedelt hatten. (ÜisR S. 272)

.

Die Sozialforscher in Wittenberge sprechen explizit vom Übergang zwischen Produktionismus und Konsumismus. „Das Ende der Geschichte wird eine traurige Zeit sein. Der Kampf um Anerkennung, die Bereitschaft das Leben für ein abstraktes Ziel zu riskieren, der weltweite ideologische Kampf, der Mut und Idealismus verlangt, wird ersetzt sein durch wirtschaftliche Kalkulation und die Befriedigung anspruchsvoller Konsumentenwünsche.“ – Diese Prognose wagte gleich nach Auflösung der Sowjetunion ein Mitarbeiter der Rand Corporation, dem Thinktank des militärisch-industriellen Komplex der USA: Francis Fukuyama. Er postulierte darin mit dem Sieg des Kapitalismus das Ende aller Ideologien. Der Semiotiker Roland Barthes hatte dieses heiße Bemühen bereits 1957 in seinen „Mythen des Alltags“ thematisiert: „Die Bourgeoisie verewigt sich und ihre Produktionsverhältnisse, indem sie permanent Geschichte in Mythos verwandelt: Der Mythos leugnet nicht die Dinge, seine Funktion besteht im Gegenteil darin, von ihnen zu sprechen. Er reinigt sie nur einfach, er macht sie unschuldig, er gründet sie als Natur und Ewigkeit, er gibt ihnen eine Klarheit, die nicht die der Erklärung ist, sondern die der Feststellung.“

.

Wenn der Kapitalismus natürlich ist, dann, so dachte sich die Heidelberger Genetikerin und Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard, kann man umgekehrt auch sagen, „dass die Natur in gewisser Weise kapitalistisch funktioniert.“ Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir wissenschaftlich herausfinden, ob sich das „Altruismus-Epigen“ oder das „Egoismus-Gen“ durchsetzt. Das wird u.a. an Bienen in Berlin, an Finken in Jerusalem, an Affen in Leipzig mit immer neuen kreativen Experimenten erforscht, auch bei den „Bankern“, die, wie sich dann herausstellte, im Neoliberalismus „zu gierig“ wurden. Ein deutscher Gehirnforscher, der in die Wirtschaft drängt, hat jetzt allerdings festgestellt: Sie waren und sind es nicht! Im „Freitag“ wunderte sich kürzlich Nils Markwardt über die vielen Bände „Kapitalismuskritik“ in den Buchläden, die dennoch nicht zum „Regime Change“ führen. Es fehlt, so der Autor, das was Peter Sloterdijk eine „Zornbank“ nannte: „Damit sind Parteien, Organisationen oder Bewegungen gemeint, die großflächig in der Lage wären, die flottierende Wut zu binden, anzulegen und langfristig in emanzipatorische Projekte zu investieren, um ihren Kunden schließlich die politische Dividende auszuschütten.“

.

Die hier vorgeschlagene antikapitalistische Strategie spricht noch voll und ganz in der Warensprache – die ja die einzig Wahre sein soll.

.

Adam Smith meinte, je dümmer ein Unternehmer ist, desto besser ist es, d.h. desto erfolgreicher wird er sein. Die Intelligenz kommt in der warenproduzierenden Gesellschaft über den Markt hinein – als „invisible hand“. Der Slawist Karl Schlögel setzt bei der „identitären Neugründung“ der Ostblockstaaten auf den „Ameisenhandel“, d.h. auf die zwecks Handel Herumreisenden ehemaligen Arbeiter und Bauern: Hunderttausende lernen dabei im Westen, so sagt er, daß man „’normal‘ leben und die Früchte seiner Arbeit genießen kann“. Auf diese Weise werden die Marktbesuche ihnen zu „Schulen des Lebens“, d.h. wenn man ein Leben „im Sog und im Schatten des Basars führt,“ werden „nicht Institutionen ausgewechselt, sondern eine ganze Lebensform“. Und diese hat eine, wenn auch schwer erkennbare „Ratio“: Sie wird nämlich gelenkt von der „unsichtbaren Hand“ (der Marktwirtschaft selbst), die „nicht nur stärker als die Faust jedes noch so mächtigen Diktators ist, sondern auch effizienter,“ denn sie setzt sich aus der „kollektiven Intelligenz Tausender von Menschen“ zusammen. Von da aus ist es dann nur noch ein Wimpernschlag bis zur beliebten“Schwarmtheorie“, der kollektiven Internetintelligenz und dem „Superorganismus“ Ameisenstaat. Der ehemalige „Disney“-Chef Michael Eisner und der „Microsoft“-Gründer Bill Gates fliegen in der US-Zeichentrickserie „Family Guy“ mit einem Jet-Pack über eine Großstadt: „Die Leute sehen wie Ameisen aus von hier oben,“ bemerkt Eisner, woraufhin Gates ihn korrigiert: „Nein Michael, es sind Ameisen.“

.

Selektion und Algorithmus scheinen das selbe zu sein – letzterer selektiert weg, was statistisch nicht ins Gewicht fällt – abseits der Creode liegt. Wenn es z.B. darum geht, die täglichen Wege der Bewohner einer Stadt im Modell zu simulieren, indem man alle verfügbaren Daten über sie darin „verarbeitet“. Google: einmal erwähnen zählt nicht – das ist wie EINE Mutation, die spurlos wieder verschwindet. „Die individuelle Autonomie war nur ein Mangel an Algorithmus,“ so sagt es Guillaume Paoli – auf „volksbuehne.de“.

.

Ähnliches meinte bereits der Peenemünder Chefingenieur für Funksteuerung Helmut Gröttrup, der dann Leiter eines Raketenbauer-Teams in der Sowjetunion war und schließlich 1960 als Siemens-Informatiker der den Geldautomaten miterfand – in einem Vortrag vor Hamburger Geschäftsleuten: „Die unternehmerische Freiheit ist ein bloßer Irrtum, der auf Informationsmangel beruht.“ Am 23.5. veranstaltete die Kolleg-Forschergruppe BildEvidenz in der Dahlemer Arnimallee 10 einen Workshop über „Algorithmische Evidenz“.

.

Die Sozialwissenschaftler, die drei Jahre lang Wittenberge erforschten (und mit anderen deindustrialisierten Kleinstädten in der BRD, Polen, Rumänien und Dänemark) verglichen, favorisierten dabei die Einzelbefragung (der dortigen Eingeborenen). Daraus zogen sie dann ihre Schlüsse (Typen). Sie glauben noch an das Individuum, so wie die Wittenberger noch der Großindustrie nachhängen. Eine, die dauerhaft produziert und dabei eine kollektive Identität in ihrem Umfeld schafft, die sie kulturell und sozial mitgestaltet. An ihre Stelle sind jedoch Schnellbauten für Produktion und Distribution getreten, die bestenfalls für die Dauer einer Konjunkturphase Arbeitsplätze schaffen, außerdem brauchen selbst neuangesiedelte Großindustrien nicht mehr viele Arbeiter, erst recht keine Orientierung zukünftiger Generationen auf sie.

.

Die Typisierung der Sozialwissenschaftler verhindert die Frage: Was, wenn jeder Wittenberger einen weiteren Typ (Überlebensorganisation) verkörpert? Nur eine Karte im Maßstab 1:1 würde ihnen gerecht werden können. Anders gesagt: Wer den schnellsten Rechner nutzt, hat die Macht (der Deutung z.B.). Wenn früher in der Feldforschung (auch unter Tieren) galt: Hast du einen – hast du alle, gilt heute: Erst wenn du alle hast, hast du einen. Das sich allseits entfaltende Individuum gibt es nur noch als Schnittmenge.

.

Filmstadt Wittenberge. Photo: taz.de

.

Wittenberge-Fluchtfilm „Yella“ von Christian Petzold.

.

1964 veröffentlichte der US-Autor Daniel F. Galouye eine Science Fiction mit dem Titel „Gefälschte Welt“. Es geht darin um ein Unternehmen, das zu Marktforschungszwecken eine Stadt im Computer simuliert. 1973 machte Rainer Werner Fassbinder aus diesem „Goldmann Weltraum-Taschenbuch“ eine zweiteilige Fernsehserie für das ZDF – mit dem Titel „Welt am Draht“. Hier geht es um ein „IKZ“ – „Institut für Kybernetik und Kommunikation“, das im Auftrag des Staates mit seinem Großrechner „Simulacron-1“ eine virtuelle Stadtbevölkerung kreiert. Ein Staatssekretär, der von einem Stahlkonzern in die Politik wechselte, möchte vom IKZ Gewißheit darüber bekommen, dass die Verkehrspolitik in den nächsten 10 Jahren beibehalten – und die Stahlnachfrage dementsprechend sein wird. Da dieses unsittliche Anliegen privaten Profitstrebens vom IKZ-Direktor brüsk zurückgewiesen wird, schleust der Stahlkonzern seinen Informatiker im Institut ein, der den Direktor schließlich ersetzt.

.

Einige englische Marxisten haben unlängst in der „Jungen Welt“ ausgeführt, dass mit der Computerisierung erneut an die Realisierung einer Planwirtschaft gedacht werden könne. 1970 hatte dies bereits der US-Ingenieur Stafford Beer in Angriff genommen, als er für den chilenischen Staatspräsidenten Salvador Allende eine politische Entscheidungsmöglichkeit nicht mehr auf Basis von Statistiken sondern als rechnergestützte „Real Time Control“ konstruierte. Dergestalt sollte das Land politisch „gemanagt“ werden. Der Pinochet-Putsch beendete dieses Projekt, bevor das von Stafford installierte System die „Echtzeit“ erreichte.

.

Nun hat der Medienwissenschaftler Claus Pias in einem Kolloquium des Berliner Wissenschaftskollegs schon die Umrisse eines auf Computersimulationen beruhenden „epistemischen Umbruchs in den Wissenschaften“ nachzeichnen können.

.

Auch mit der Forschungsfreiheit ist es anscheinend vorbei. Die Simulation ersetzt die Repräsentation, „die Demonstration von Adäquatheit Beweise“, und „Möglichkeiten“ die Wahrheitsfindung. Dazu erzählte Pias: „1995 entstand am NISAC, einer Kooperation zwischen Los Alamos und den Sandia National Laboratories, eine Simulation namens TranSims, Transportation Analysis and Simulation System. Ziel war es, das Verkehrssystem von Portland, Oregon zu simulieren, und die Methode war natürlich agentenbasiert. Modelliert wurde – ausgehend von Volkszählungsdaten, Straßenkarten und Nahverkehrs-Fahrplänen – nicht nur das gesamte Verkehrsnetz von Portland mit allen Straßen, Bussen, Autos, U-Bahnen, Strom- und Wasserversorgung und insgesamt 180.000 Orten (Schulen, Büros, Kinos, Wohngebäuden etc.), sondern auch eine virtuelle Population von 1,6 Millionen Einwohnern. Alle virtuellen Einwohner gehen dort ihren individuellen täglichen Aktivitäten und Routinen nach, d.h. sie fahren morgens mit dem Auto ins Büro oder abends mit dem Bus zur Nachtschicht, holen Mittags ihre Kinder von der Schule ab, verlassen nachmittags die Uni oder gehen abends ins Kino. Dies alles in der prozentualen Verteilung aufgrund statistischen Datenmaterials, im einzelnen Tagwerk jedoch individuell von Agent zu Agent, mit zufälligen und im Einzelfall nicht vorhersagbaren Verspätungen, Ausfällen oder Spontanentscheidungen. In dieses unsichtbare und kaum überschaubare Gewimmel des Alltags lässt sich nun hineinzoomen.“

.

Aus diesen Simulationsmodellen wird eine neue „Intervention auf die Umwelt“ möglich. Agentenbasierte Computersimulationen verwalten „Verkehr, Wirtschaft, Soziales und Gesundheit als einen einzigen komplexen, kommunikativen Zusammenhang, der alle möglichen Anfragen zu Lage und Austausch von Menschen und Dingen erlaubt.“ Sie sind nicht nur eine Art „Epochensignatur des Liberalismus, sondern auch mediales Erkenntnisinstrument von Gesellschaft und zuletzt ein wissenschaftliches Experimentierfeld dieser neuen Art des Regierens.“ Und sie „gehen ganz anders vor als die Statistik, denn sie glätten und aggregieren die Details nicht, sondern disaggregieren und entfalten sie als ‚anekdotische Komplikation‘ erst im Hinblick darauf, ob und wie Details zählen.“ Das könnte laut Pias die bürgerliche Politik grundsätzlich verändern. Und müßte eigentlich auch für die Soziologie „relevant“ sein.

.

1984 (!) veröffentlichte der US-Schriftsteller Thomas Pynchon in der „New York Times Book Review“ einen Text, in dem er die alte Frage beantwortete „Is it o.k. to be a Luddit?“ Pynchon spielte damit auf die englischen Maschinenstürmer an, die man „Ludditen“ – nach ihrem fiktiven Anführer Ned Ludd – nannte, wobei er jedoch an eine mögliche Zerstörung der heutigen elektronischen Rechner dachte. Sein Text endete mit dem Satz: „Wenn die Kurven der Erforschung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz, Robotern und der Molekularbiologie konvergieren… Jungejunge! Es wird unglaublich und nicht vorherzusagen sein, und selbst die höchsten Tiere wird es, so wollen wir demütig hoffen, die Beine wegschlagen. Es ist bestimmt etwas, worauf sich alle guten Ludditen freuen dürfen, wenn Gott will, dass wir so lange leben sollten.“

.

Der Anarchist Pynchon setzte in diesem Text eher auf einen marxistischen Determinismus, als auf Banden von Maskierten, d.h. er sieht den Aufstand bzw. Umsturz als von der Geschichte (der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse) selbst hervorgebracht.

.

.

Von den „Ludditen“ war bereits 1953 in dem Roman „Das höllische System“ von Kurt Vonnegut die Rede gewesen. Es geht darin um die Massenarbeitslosigkeit produzierenden Folgen der Computerisierung, die den Menschen nur noch die Alternative Militär oder ABM läßt. Schon bald sind alle Sicherheitseinrichtungen und -gesetze gegen Sabotage und Terror gerichtet. An vorderster Front steht dabei der Mathematiker Norbert Wiener. Trotzdem organisieren sich die unzufriedenen Deklassierten im Untergrund, sie werden von immer mehr „Aussteigern“ unterstützt. Irgendwann schlagen sie los, d.h. sie sprengen alle möglichen Regierungsgebäude und Fabriken in die Luft, wobei es ihnen vor allem um den EPICAC-Zentralcomputer in Los Alamos geht. Ihr Aufstand scheitert jedoch. Nicht zuletzt deswegen, weil die Massen nur daran interessiert sind, wieder an „ihren“ geliebten Maschinen zu arbeiten. Bevor die Rädelsführer hingerichtet werden, sagt einer, der ausgestiegene Mathematiker John von Neumann: „Dies ist nicht das Ende, wissen Sie“.

.

Nach Erscheinen des Romans beschwerte sich Norbert Wiener brieflich beim Autor über seine Rolle darin. Die Genetik-Historikerin Lilly Kay merkt dazu an: „Wiener scheint den Kern von Vonneguts Roman völlig übersehen zu haben. Er betrachtete ihn als gewöhnliche Science Fiction und kritisierte bloß die Verwendung seines und der von Neumanns Namen darin.“ Vonnegut antwortete Wiener damals: „Das Buch stellt eine Anklage gegen die Wissenschaft dar, so wie sie heute betrieben wird“. Tatsächlich neigte jedoch eher Norbert Wiener als der stramm antikommunistische von Neumann dazu, sich von der ausufernden „Militärwissenschaft“ zu distanzieren, wobei er jedoch gleichzeitig weiter vor hohen Militärs über automatisierte Kontrolltechnologien dozierte. Erst der Mathematiker Theodore Kaczynski machte dann als „UNA-Bomber“ ernst. Er bekam lebenlänglich dafür.

.

Als das Gros der Militärwissenschaftler sich nach Ende des Kalten Krieges und der Reduzierung ihrer Forschungsbudgets nach neuen Jobs umtaten – und etliche dabei an der Wall Street landeten, besannen sie sich noch einmal auf den ungarischen Mathematiker John von Neumann, denn der hatte einst die „Spieltheorie“ ersonnen, die er 1944 mit dem Nationalökonomen Oskar Morgenstern in einen Zusammenhang mit „ökonomischem Verhalten“ brachte.

.

Der FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher hat diesen Einzug der Spieltheorie in die globalisierte Finanzökonomie als eine Katastrophe beschrieben – in seinem Buch „Ego. Das Spiel des Lebens“. Und zwar deswegen, weil sie dort aus jedem von uns einen inhumanen „homo oeconomicus“ macht – einen Egomanen. Dazu ist zweierlei zu sagen: Zum Einen hat der Mathematiker und Politologe Robert Axelrod in spieltheoretischen Experimenten auch das Gegenteil beweisen können: „Die Evolution der Kooperation“ heißt diesbezüglich seine berühmte Studie. Er kooperierte dazu auch selbst – mit der Mikrobiologin Lynn Margulis, die lamarckistisch inspiriert Symbiosen in der Natur für die evolutionäre Triebkraft hält – und nicht die Konkurrenz.

.

Zum Anderen erschien ein Jahr vor Schirrmachers „Ego“-Buch bereits ein Festschrift für den Philosophen Wolfgang Pircher mit dem Titel: „Spielregeln“ ( herausgegeben vom Kulturwissenschaftler Peter Berz u.a.). Darin beschäftigen sich nicht wenige der 24 Autoren mit der „Spieltheorie“. Ein Beitrag hat sogar Schirrmachers Titel vorweggenommen: „Das Spiel des Lebens“. Schirrmacher hat diese für sein Thema wichtige Aufsatzsammlung nicht erwähnt, ob er sie ignoriert, gar plagiiert hat, weiß ich nicht. Ist auch egal. „Das Spiel des Lebens“ – darum geht es: in Wittenberge.

.

Der Philosoph Michael Thomas hat sich dieserhalb in seinem Projektbeitrag mit den dortigen Vereinen beschäftigt, leider allzu summarisch. Es gab bzw. gibt Kleingarten-, Angler-, Züchter- und Sportvereine, Traditions- und Heimatvereine, eine Marinekameradschaft, daneben Autotreffen, Country-Festivals, Operettenfeste und die Hip-Hop-Scene – im „roten Wittenberge“. (ÜisR S. 95ff) Jeder Verein hat eine eigene Biographie. Die Kulturwissenschaftlerin Susanne Lantermann hat daneben nach „Bruchstellen“ in den Familien der „Überlebensgesellschaft“ Wittenberge gesucht , wobei sie auf eine „Reprivatisierung von vormals ausgelagerten Funktionen“ stieß. (ÜisR S. 113ff) Die Ethnologin Anne Eckert und Andreas Willich suchten nach „Selbsthilfe und Selbsthilfefähigkeit im prekären Alltag“ (ÜisR S. 151ff), wobei sie erneut auf die Kleingärten (1600 Parzellen in 29 Vereinen) und den Umgang mit den dort geernteten Produkten zu sprechen kamen. Aber auch wegen der vielen anderen Vereine meinen sie: „Das ist keine ‚müde Gemeinschaft‘ [wie die 1929/30 untersuchten Arbeitslosen von Marienthal], sondern die vom Kümmern und Bewahren geprägte Gesellschaft unvermittelter Kleingemeinschaften.“ Diese sehen sie auch noch beim quasi kollektiven „Discounting“ in den Supermärkten aufscheinen sowie bei der „Schwarzarbeit“. Desungeachtet kritisieren sie die diesbezügliche Propaganda von oben: „Der Appell an die Selbsthilfe derjenigen, denen die Voraussetzungen hierfür fehlen, ist scheinheilig und entstammt einem moralischen Klima, das jedermann allein für sein Schicksal verantwortlich macht.“

.

Kleintierhandelt vor der Volksbühne nach der ersten Deindustrialisierung WKZwo

.

In der Einleitung von ÜLiU (S.16) schreibt Heinz Bude: „Wittenberge ist ein Anti-Ghetto“ – weil es dort nicht wie in den französischen und amerikanischen Ghettos um Gewalt und Sex geht, „nicht die Auftritte, sondern die Rückzüge bestimmen das öffentliche Bild…Dafür zeigt der Sozialstaat sein doppeltes Gesicht: als Elendsvertreiber und Unglückserzeuger, der einem Anrecht verleiht, aber Träume nimmt.“ In dem Soziotop Wittenberge konnte man als Sozialforscher „nicht nicht politisch sein.“ Das Projekt setzte auf die „Methode der teilnehmenden Beobachtung“. Dabei hat man „das Ganze der Lebenswelt im Blick“, rechnet aber mit dem „Zufall“. Man hat dann zwar „nur eine einzelne Masche in der Hand, an der hängt jedoch das ganze Netz…Was wir herausgefunden haben, spielt sich beim Einkaufen ab, beim morgendlichen Gang in die Stadt, in Richtung der Kleingärten oder beim Holzmachen im Kellerverschlag.“

.

Wittenberge – Detail. Photo: Die Zeit

.

In den Beziehungen zwischen den Generationen entdeckten die Forscher so etwas wie einen „Double-Bind“: Einerseits sagen die Eltern den Kindern: Wenn ihr was werden wollt, müßt ihr aus Wittenberge wegziehen. Andererseits bekommen sie gesagt: Laßt uns nicht alleine hier. Der Journalist Thomas Medicus nahm sich in Wittenberge ein Hotelzimmer, er schreibt (ÜLiU S. 51ff): „Meine Aufenthalte entwickelten sich dort zu ungeahnten Selbstversuchen über das Vergehen leerer und voller Zeit.“ Er erwähnt dazu u.a. eine Pensionärin, die zum mehrere Kilometer entfernten Supermarkt zu Fuß ging, „um mehr Lebenszeit zu verbrauchen.“ Sein Fazit: „Das Drama dieser Stadt dramatischer sozialer Entwicklungen bestand offenbar darin, undramatisch zu sein.“ Konkret hat er sich ansonsten mit den Wittenberger Vietnamesen beschäftigt. (ÜLiU S. 305ff)

.

Während der Ethnologe Dominikj Scholl einen Trödler und sein Geschäft besuchte, flanierte der Photograph Philipp Staab mit seiner Kamera durch die Stadt. Er wurde von einer Gruppe paranoisch-kritischer Rentner verfolgt: „Der macht Photos von den schlimmen Stellen.“ (ÜLiU S. 58)

Die Ethnologin Christin Meichsner porträtierte eine Frau, die im Nebenjob Zeitungen austrägt (ÜliU S. 315ff), die Sozialwissenschaftlerin Inga Haese suchte die „Gemeinschaft des göttlichen Sozialismus“ auf (ÜLiU S.315ff).

.

„…Was sie aber nicht bedacht hat, ist, dass unsereiner sich vor Psychologen noch mehr fürchtet als vor der Courage,“ läßt Sasa Stanisic einen seiner Brandenburger in der Nachwende-Ortschronik „Vor dem Fest“ sagen.

.

In Wittenberge ist fast jeder sechste „Hartz-IV-Empfänger“, das hat die Soziologin Friederike Bahl bewogen, sich diesem „Thema“ zu widmen, insbesondere dem letzten Werktag im Monat, dann ist Auszahlungstag: „Hartz-IV-Party-Tag“ verriet ihr einer. An den Geldautomaten der Sparkasse bilden sich lange Schlangen. Anne Eckert (ÜLiU S. 74ff) verbrachte einen Tag bei der „Suppenküche“: Die „Brötchen reichen für die ersten 20 Interessierten. Schnell vergeben sind Kartoffeln, Zwiebeln, Weißkohl und Tomaten. Avocados bleiben im Regal liegen, grüne Princessbohnen und Zuckerschoten ebenso wie Papayas, Chicoree und Kopfsalate. Ihre Wege aus Nairobi, Brasilien und Frankreich über Real und die Suppenküche enden im Tierpark.“ (Gemeint ist wahrscheinlich der in Perleberg)

.

.

Schlangen bilden sich auch bei „Netto“, wenn dort Kartoffeln im Angebot sind. Dazu heißt es in Anne Eckert unds Andreas Willischs Beitrag (ÜLiU S. 97): „Discounting gibt dem prekären Leben in der Umbruchgesellschaft einen Rahmen und Inhalt, schafft Rhythmen und zeitliche Organisation, suggeriert Arbeit im Konsum und Teilhabe an den globalen Warenströmen und der kleinstädtischen Gesellschaft.“ Der Soziologe Wolfgang Engler ergänzt (ÜLiU S. 125): „Sich in der Abwesenheit von Erwerbsarbeit und sozialem Auftrag menschlich zu behaupten, in der Leere ringsum eigenes Leben mehr als nur zu simulieren, das ist schon bewundernswürdig.“ Bewundern tut er auch die Erforscher dieses Lebens, deren „Ergebnis“ für ihn „in der Wiedereinsetzung der [griechischen] Individuen als Akteure“ besteht.

.

Heinz Bude sagt es so: „Wenn es eine Botschaft dieses Projekts in Wittenberge gibt, dann die: ‚Bitte seid, was ihr seid! Dann habt ihr eine Chance. Sonst kommt ihr damit nicht zurecht. Dieser Abgrund zwischen Sehnen und Sein, der macht euch sonst kaputt‘.“ (ÜLiU S. 129) In gewisser Weise propagieren die Sozialwissenschaftler (und vielleicht auch die beteiligten Theaterleute) nach dem „Slow Food“ nun ein „Slow Living“, wie die Ethnologen Ina Dietzsch und Dominik Scholl das in ihrem Beitrag über die Wittenberger „Slow Economy“ nennen (ÜliU S. 179ff). Dazu gehören auch die an mehreren Stellen in den beiden Büchern erwähnten Geschäftskopplungen, denen Andreas Willisch (ÜLiU S. 338ff) eine ganze Recherche widmete – speziell einem Schlosser, der Anhänger baut und eine Heiratsvermittlung betreibt, daneben erwähnt er noch die Videothek „Video and more“, bei der man selbstgeangelte Fische räuchern lassen kann und einen Autohändler, der ausgelesene „Jerry-Cotton-Hefte“ für 50 Cent verkauft.

.

Sasa Stansic erwähnt in seiner brandenburgischen Ortschronik „Vor dem Fest“ ebenfalls solche „Kombilösungen“, denkt dabei jedoch eher an technische als an ökonomische Fusionen. Sein Roman erschien im Mai 2014, da wurden sie längst nicht mehr so hysterisch umgesetzt wie in den ersten Jahren nach der Wende.

1994 veröffentlichte ich in „Die Zeit“ einen Bericht über meinen Arbeitskollegen Egon, der nach seiner Entlassung aus der LPG eine Kneipe eröffnete , in der er sich als Kombinationskünstler entpuppte.

.

Neben den (Sozial-)Forschern arbeiteten in Wittenberge auch etliche (Theater-)Macher, bei einigen ihrer Projekte ging es ums „Mitmachen“. Bei einer Hafenrundfahrt z.B.; die „Agentur Kriwomasow“ eröffnete gar eine „Veränderungsschneiderei“ in einem leerstehenden Laden und bespielte den geschlossenen „Mitropa-Saal“ im Bahnhof; in der „ehemaligen Stadtbibliothek“ richtete sie ihren „zentralen Veranstaltungsort“ ein, wo u.a. eine „Daumenkinovorstellung“ von Volker Gerlind stattfand, dazu legten sie noch ein „Archiv des Umbruchs“ an, wo sich Künstler, Wissenschaftler und Wittenberger an einem „inszenierten Tauschgeschäft“ beteiligten, „das einen Mehrwert für alle Beteiligten generierte“. Und dann seien auch noch fünf Theaterstücke am Berliner Maxim-Gorkij-Theater erwähnt, die am Beispiel von Wittenberge und den sozialwissenschaftlichen Forschungsergebnissen das „Heimkehrer- und Eindringlingsmotiv“ szenisch herausarbeiteten.

.

Wittenberge – Detail.

.

(2) Ich fühlte mich dabei aus irgendeinem Grund an „B&P“ erinnert – dieses Kürzel hatte einmal den selben Klang wie heute das Modelabel „D&G“. „B&P“ stand für „Bouvard et Pécuchet“: Titel des letzten Romans von Gustave Flaubert, unvollendet veröffentlicht 1881 – ein Jahr nach seinem Tod. Laut Wikipedia behauptete Flaubert, „über 1500 Bücher zur Vorbereitung gelesen zu haben. Er bezeichnete das Buch selbst als sein Meisterwerk, das alle seine anderen Werke übertreffe.“ Naja! Es handelt von zwei befreundeten Kanzleikopisten um die 40, die mit einem geerbtem Vermögen aufs Land ziehen und erst einmal die miterworbene „Landwirtschaft“ gehörig in Schwung bringen. Dazu lesen sie die entsprechende Fachliteratur. Die Agrarexperten sind sich jedoch mitnichten einig, wie der Ackersmann z.B. pflügen und düngen soll. „B & P“ scheitern mit dem Getreideanbau ebenso wie mit dem Gemüsegarten, der Lebensmittelkonservierung und der Schnapsbrennerei. Aber sie geben nicht auf – und stürzen sich erst einmal in die gründlichen Diskurse der Biologie, Chemie, Geologie, Medizin und Anatomie. Von da aus kommen sie auf die Archäologie und die Geschichte. Weil diesen Disziplinen das Psychologische abgeht, greifen sie schließlich zur Literatur, zum Drama und zur Grammatik, um zuletzt bei der Ästhetik zu landen. Von dort aus begeben sie sich wieder in die Praxis: der Regionalpolitik, der Liebe, der Geschlechtskrankheiten und der Pädagogik, wobei sie sich flankierend dazu mit Philosophie, Religion, Tischerücken, Gymnastik und den gesellschaftlichen Reformkonzepten der Frühsozialisten (u.a. von Fourier) beschäftigen. Nachdem auch diese Hinwendungen nicht das gewünschte Resultat erbracht haben, kehren „B &P“ reumütig wieder zu ihrem Kopistendasein zurück, diesmal jedoch an einen selbstentworfenen „Doppelschreibtisch“.

.

Flaubert wollte sich mit diesem Roman weniger über Amateure und Dilletanten lustig machen, sondern eher die zunehmende Auf- und Zersplitterung des Weltwissens kritisieren. „Bouvard und Pécuchet langweilen mich! & es wird Zeit, daß das ein Ende nimmt, wenn nicht, nehme ich selbst ein Ende“, schrieb er 1880 an seinen Freund Turgenjew. Die FAZ fügt hinzu: „Als schwaches Alterswerk wurde das Buch beim postumen Erscheinen 1881 eingestuft, um dann zu einem Grundtext der Moderne aufzusteigen. Flaubert gebärdete sich als Spötter in der Kirche des Fortschritts, zu der die Wissenschaft in seiner Zeit geworden war.“ Der großartige Versuch, alles Wissen zusammen zu tragen, lag schon über 100 Jahre zurück: 1747 wurde der 1.Band von Diderots „Enzyklopädie“ veröffentlicht, die schließlich auf 72.000 Artikel anschwoll und von Katharina der Großen notfinanziert werden mußte, denn sie wollte wie der Herausgeber und Hauptautor alles wissen. Für Diderot war Naturwissenschaft dadurch charakterisiert, dass sie nicht nach dem Warum, sondern auf das Wie eine Antwort finden sollte: Er beschäftigte sich u.a. mit Chemie, Physik, Mathematik, vor allem aber mit Naturgeschichte sowie Anatomie und Medizin.

.

„B & P“ sind Diderots „dedicated followers“. Heute, wieder mehr als 100 Jahre später, ist aus diesem überengagierten und überforderten Typus des Amateurs (von „amator“: jemand der liebt ohne Gegenliebe hervorzurufen) der vielgelobte „Citizen Scientist“ geworden, eine Art „Hiwi“ der Wissenschaften, der es ihnen aber in ihrer Spezialisierung (z.B. auf Ringelgänse) nachtut – und es irgendwann auch schafft, mehr als alle „Projektleiter“ über das jeweilige Objekt (die Art oder das Biotop z.B.) zu wissen. Jeder „Citizen Scientist“ ist ein potentieller Besserwisser – jedenfalls aus Sicht der Weißkittel. Dabei sind gerade sie es, die laufend – ihren „Big Data“ zu liebe – um Mitwirkung werben. Der Münchner Ornithologe Josef Reichholf hat gerade ein ganzes Buch dazu veröffentlicht. Es heißt „Ornis“ – und so nennt er auch die unbezahlten Mitforscher – die Frontschweine unter den „Bird Watchern“. Ihm zur Seite steht der ebenfalls emiritierte Göttinger Professor für Wissenschaftstheorie Peter Finke, dessen neuestes Buch sich gleich an die ganze mitmachwillige Bevölkerung richtet und deswegen den Titel hat: „Citizen Science – Das unterschätzte Wissen der Laien“. Ein anderer Professor – Uwe Schneidewind vom Wuppertaler Umwelt-Institut lobte es bereits im Vorfeld: „Ein faszinierendes Buch, das genau zur richtigen Zeit kommt, ein Muss für jeden an Wissenschaft und Wissenschaftspolitik Interessierten.“ An „Laien“, die es zu Quasi-Professionellen gebracht haben, erwähnt der Autor „Darwin und Mendel“, leider nicht Marx und Kropotkin. Laie kommt von griechisch „laos“ und bedeutet so viel wie „zum Volk gehörig“ – aus dem sich, wie man – mindestens als „Darwinist“ – weiß, stets aufs Neue Bahnbrecher „im Wahren“ herausmendeln. Man muß nur dran bleiben – und sich vielleicht schon mal einen weißen Kittel anschaffen, das haben „B & P“ übrigens auch bereits getan. Auf alle Fälle muß man, um verläßliche Daten zu bekommen, alle mit einbeziehen.

.

Naßforsche Mitforscher um sich sammeln! Die Mitforscherbewegung – „Citizen Science“ – kommt aus Amerika, wo man überhaupt viel mehr als bei uns tut, um Forschungsergebnisse zu popularisieren. Als die Beziehungen zwischen den USA und der UDSSR mit Reagan und Thatcher langsam „vereisten“, entstand in Kalifornien zunächst eine „Citizen Diplomacy“ (Bürgerdiplomatie), die Beziehungen und Projekte zwischen den Bürgern beider Länder entwickelte – von unten also. Bei „Citizen Science“ geht es meist um Wissenschaftsprojekte, die wegen ihres z.B. flächenmäßigen Umfangs nicht von Professionellen allein bewältigt werden können. Es ist eine neue Art von „Big Science“. Die „The Trumpeter Swan Society“ z.B. kümmert sich seit 40 Jahren um Trompeterschwäne, u. a. indem sie die Tiere zwecks Identifikation „beringt“. Sie waren in den USA beinahe ausgerottet worden: 1937 gab es nur noch 73 Exemplare. In den letzten 10 Wintern sind jedoch laut TTSS wieder mehr als 2200 Trompeterschwäne an Bleivergiftung gestorben, weil sie auf ihren Rastplätzen Schrotkugeln verschluckten. Da sich die mit Jagdblei verseuchten Gebiete ausdehnen, bittet die „Trumpeter Swan Society“ um Unterstützung durch „Citizen Scientists“. Die Zoologen der Universität Melbourne wollten Genaueres über das Paarverhalten von Trauerschwänen wissen. Dazu untersuchten sie einige Jahre lang 250 von ihnen gekennzeichnete Vögel im „Albert Park Lake“. Heraus kam dabei: Eins von 20 Paaren trennt sich nach einiger Zeit wieder, unabhängig davon ist ihr Hang zur Untreue groß (etwa 15% aller jungen Schwäne werden unehelich geboren). Um weitere Erkenntnisse über die „Trauerschwäne“ zu gewinnen, bat das Trauerschwan-Forschungsprojekt um die Mitarbeit der Bevölkerung. Die schwarzen Schwäne führen ein weitgehend nomadisches Leben, damit man ihre Wege und Aufenthalte mindestens im Bundesstaat Victoria kennt, braucht das australische Projekt („myswan.org.au“) möglichst viele „Citizen Scientists“.

.

Am großen US-Projekt „eBird“ beteiligen sich bereits fünf Millionen „Birdwatcher“ weltweit, indem sie ihre Beobachtungen dort veröffentlichen. In Deutschland gibt es ein ähnliches Internetprojekt: „naturgucker.de“, zu dem bis jetzt 16.000 Menschen fast 5 Millionen Beobachtungen und 350.000 Naturbilder beisteuerten. Bei dem einen wie bei dem anderen „Citizen Science“-Projekt geht man von „etwa 2% unbrauchbaren Daten“ aus. „Ein solches Modell ist leistungsfähiger als jeder personengebundene Ansatz,“ versichert einer der NABU-Geschäftsführer – Stefan Munzinger. Und der Ökologe Josef Reichholf meint in seinem neuen Buch „Ornis“, dass man nicht Biologie studiert haben muß, um sich als Ornithologe zu betätigen. In den von Heiko Werning redigierten Zeitschriften „Draco“, „Reptilia“ und „Terraria“, ebenso in dem im selben Verlag erscheinenden Aquarianer-Magazin „Koralle“ publizieren schon seit langem Fachleute und Amateure. Ohne die Laien, von denen nicht wenige tausende von Stunden vor ihren Fischbecken verbringen, sähen die Ichthyologen alt aus.

.

Der Wissenssoziologe Bruno Latour spricht von „Mitforschern“, die wir alle werden müssen. Nicht, weil die Wissenschaft sonst nicht vorankommt, sondern im Gegenteil: Weil die Wissenschafts- und Technik-Experimente längst über das Labor hinausgewachsen sind und uns alle mit einbezogen haben. Wir haben also bloß noch die Alternative, Forschungssubjekt oder -objekt zu sein. Wobei Latour mit seinem „Parlament der Dinge“ so weit geht, dass er sagt, auch z.B. die o.e. Trauer- und Trompeterschwäne sowie Heiko Wernings Reptilien und Amphibien und die von den „Koralle“-Autoren thematisierten Aquarientiere und -pflanzen müssen an den Verhandlungen beteiligt werden.

.

Es ist absurderweise noch nicht lange her, da wurden alle Nichtwissenschaftler aus der Forschung gedrängt: In den Botanischen Gärten nahmen z.B. die Gärtner keine eigenen Pflanzungen mehr vor, in den Diskussionen der Verhaltensforscher wurden die Tierpfleger nicht mehr beteiligt und heilkundigen Laien wurde von den Ärzten das Praktizieren verboten. Aber dann entstand mit der antiautoritären Studentenbewegung, mit „Jugend forscht“ und den „Genialen Dilletanten“ eine Gegenbewegung. Und so werden in manchen Kreuzberger Kneipen nun z.B. Dialoge wie der folgende geführt: „Machen wir noch eine Bierforschung oder eine Nachhausegehforschung?“ „Ich muß erst mal eine Dönerforschung machen.“ Inzwischen spricht schon jeder Künstler, wenn er auch bloß 10 Holzlatten zusammengenagelt hat, wie selbstverständlich von „Materialforschung“.

.

Von den Sozialwissenschaftlern in Wittenberge werden die nicht-geldlichen Austauschsysteme (die Rückgriffe auf eine Gabenökonomie) nur gestreift, wobei sie jedoch am Beispiel der polnischen Industriestadt Czerwionka-Leszczyny meinen, dass so ein Ort, der sowohl eine städtisch-industrielle als auch eine dörflich-landwirtschaftliche Entwicklung hatte, rascher als z.B. Wittenberge mit seiner nur städtisch-industriellen Vergangenheit „zu einer nachindustriellen Zukunft findet“. Dazu heißt es bei Bude (ÜisR S. 19): „Der Lebenszuschnitt der Leute ist aus dem Takt der Maschinen und nicht aus den Anmutungen einer Landschaft geboren.“ Aber die Deindustrialisierung hat ihnen „buchstäblich den Boden unter den Füßen weggezogen. Sie drohen deshalb zum Spielball einer Politik von Maßnahmen und Förderungen zu werden, weil es ihnen an einem erkennbar Eigenen mangelt, das eine Resilienz in der Vulnerabilität verbürgt“ (d.h. eine Widerstandsfähigkeit in der Verletzbarkeit/im Verletzt- bzw. Gedemütigt-Werden erlauben würde bzw. eine Resilienz in Residence).

.

Der US-Marxist Michael Hardt hat sich mit dem Thema „Geld und Liebe“ beschäftigt. Er meint, das Geld hindert uns, „soziale und emotionale Beziehungen zueinander aufzubauen. Marx ist besorgt darüber, dass das Geld, indem es sich an die Stelle der sozialen Beziehungen setzt, diese sozialen Beziehungen unmöglich macht.“ Demnach müßten die nicht geldvermittelten Tätigkeiten soziale Beziehungen wieder möglich machen. Und in der Tat gibt es zig Akte im Alltag, die rein auf das Soziale abzielen. Straßenbäume gießen, im Betrieb Kaffee für alle kochen usw. Besonders ausgeprägt ist die „gesellschaftliche Arbeit“ in Friesland, in den Dörfern, und nicht nur dort, spricht man von (steuerfreier) „Nachbarschaftshilfe“. Von oben wird vermehrt „Bürgerschaftliches Engagement“ propagiert.

.

Der israelische Ornithologe Amos Zahavi hat sich mit der „Hilfe beim Nestbau und beim Füttern von Lärmdrosseln“ beschäftigte, sowie auch mit dem „angeblichen Altruismus von Schleimpilzen“, er hat dabei zwar nichts Neues entdeckt, aber er interpretiert diese fast schon klassischen Fälle von Kooperation einfach „ein selbstsüchtiges Verhalten“ um, das er dann mit Darwinscher BWL-Logik durchdekliniert: „die Individuen wetteifern untereinander darum, in die Gruppeninteressen zu investieren…Ranghöhere halten rangniedere Tiere oft davon ab, der Gruppe zu helfen.“ Es ist von „Werbung“, „Qualität des Investors“ und „Motivationen“ die Rede. Zuletzt führt Zahavi das Helfenwollen quasi mikronietzscheanisch auf ein egoistisches Gen zurück, in dem die „individuelle Selektion“ “ eben „Einmischung und Wettstreit um Gelegenheiten zum Helfen begünstige – der „Selektionsmechanismus“ aber ansonsten erhalten bleibe. Auch die Sozialforscher in Wittenberge bedienen sich gerne der gerade gängigen marktwirtschaftlichen Begriffe.

.

Die amerikanische Primatenforscherin Shirley Strum kam bei ihrer langjährigen Beobachtung von Pavianen zu dem ganz anderen Ergebnis, dass in deren Horden schier permanent versucht werde, das soziale Zusammenleben erträglich zu gestalten. Und weil die Paviane dazu weitaus weniger Hilfsmittel haben als wir (Statussymbole, Sprache, Kleidung, Werkzeug etc.), deswegen sind sie quasi Sozial-Profis im Vergleich zu uns Menschen und machen das „wirklich nett“ – nicht zuletzt deswegen, „weil im Unterschied zu den Menschen keiner von ihnen über die Fähigkeit verfügt, die wichtigsten Lebensgrundlagen zu kontrollieren. Jeder Pavian hatte sein eigenes Futter, sein eigenes Wasser, seinen eigenen Platz im Schatten und sorgte selbst für die Abdeckung seiner grundlegenden Lebensbedürfnisse. Aggression konnte zwar als Druckmittel eingesetzt werden, stellte jedoch einen gefesselten Tiger dar. Grooming, Einander-Nahesein, gesellschaftlicher guter Wille und Kooperation waren die einzigen Vermögenswerte, die man gegenüber einem anderen Pavian als Tausch- und Druckmittel einsetzen konnte. All das waren Aspekte der Nettigkeit’….Was ich entdeckt hatte, war ein revolutionäres neues Bild der Pavian-Gesellschaft.“

.

Ihre Kollegin, die Pavianforscherin Barbara Smuts schreibt über „ihre“ Tiere (in „Sex and Friendship in Baboons“ 1985): „Zu Beginn meiner Forschungsarbeit waren die Paviane und ich in keiner Weise einer Meinung.“ Sie mußte zuvörderst die Paviankommunikation wenigstens annähernd beherrschen: „Erst durch ein gegenseitiges Kennenlernen konnten sowohl Paviane als auch Mensch ihrer Arbeit nachgehen.“ Dabei interessierte die Forscherin jedoch nicht mehr die Frage ihres Doktorvaters: „Sind Paviane soziale Wesen?“, sondern sie fragte sich selbst: „Ist dieses menschliche Wesen sozial?“ Als sie das schließlich im Hinblick auf „ihre“ 123köpfige Affenhorde einigermaßen positiv beantworten konnte – und ihre Forschung dementsprechend voranschritt, kam sie zu dem Schluß, dass die nicht-sprachliche Kommunikation, bei der sich die Körper über Blicke und Grüßen „eng austauschen“, der sprachlichen Verständigung in puncto Ehrlichkeit und Wahrheit überlegen ist. Auch die Primatenforscherin Birute Galdikas betont die „Ehrlichkeit und Offenheit“ ihrer Orang-Utans. Demnach scheint in der Kommunikation/beim Kontakt eine auf die Beteiligten unmittelbar bezogene Reziprozität der Gesten und Laute gegenüber dem Austausch von Äquivalenten, auf die unsere Warensprache abhebt, stabilere Kollektive/Gemeinschaften zu schaffen.

.

Kann man sagen: der Affe favorisiert soziale Erfindungen, der moderne Mensch technische – weil nur aus diesen sich Profit schlagen läßt? Schon der Kieler Meeresbiologe Adolf Remane begann sein 1960 veröffentlichtes Buch über den Stand der Soziobiologie mit dem Eingeständnis, dass „das soziale Zusammenleben den Menschen große Schwierigkeiten bereitet“. Dies war schon dem „ersten Naturwissenschaftler“ Aristoteles aufgefallen. Als Beweis hatte er u. a. die vielen „Reisegruppen“ erwähnt, in der man sich wegen jeder Kleinigkeit streitet.

.

.

In ÜLiU (S. 127) gesteht Heinz Bude während oder im Anschluß an seine Wittenberge-Forschung: „Es ist aber für mich sehr unklar bisher, in welcher Sprache, in welchen Formeln, mit welcher Logik ich diese objektive Tragik, dieses Griechische in Wittenberge, zu fassen kriege.“

.

Was ist „dieses Griechische“?

.

„Das Prinzip des Privateigentums, des Warentauschs,“ ist laut Alfred Sohn-Rethel „die Negation von Gesellschaft.“ Der von Herodot sogenannte „Demokratie-Begründer“ Kleisthenes mußte – im 6.Jhd. v.Chr. in Athen – von den unteren Klassen gezwungen werden, zuzulassen, dass auch vermögenslose Bürger in Staatsämter gewählt werden durften. Für den Altphilologen George Thomson zeigte dies bereits „den Mittelstandscharakter der Revolution“, zudem war die neue Verfassung dem früheren „Stammesmodell“ nachgebildet – und verbarg so die Tatsache, dass mit ihr die „letzten Überreste der urtümlichen gesellschaftlichen Verhältnisse hinweggefegt worden waren,“ d.h. die Warenbesitzer traten sich nunmehr in der „‚Freiheit‘ des offenen Marktes als Gleiche gegenüber.“

.

Diese allgemeine „Gleichheit vor dem Gesetz“ (isonomia) bezeichnete bereits Diodoros aus Agyrion im 1. Jhd.v.Chr. als hilflos, da sie ohne „Gleichheit des Eigentums“ (isomoiria) durchgesetzt wurde. Infolgedessen hatte sich laut Thomson „der Klassenkampf, weit davon entfernt, beendet zu sein, noch verschärft.“ Es standen sich nicht mehr Adlige und Bürger, Mitglieder einer menschlichen Gesellschaft, gegenüber, sondern Sklavenhalter und Sklaven, wobei letztere „aus der Gesellschaft Ausgestoßene“ und zugleich „Schöpfer ihres Wohlstands“ waren. Dadurch entstand eine Spaltung zwischen Konsumtion und Produktion, zwischen Theorie und Praxis. Die „Ersten Philosophen“, von denen nicht wenige Kaufleute waren, mithin Sklavenhändler, verdanken dieser Trennung von Hand- und Kopfarbeit ihre Existenz. Das beginnt mit Parmenides: „Er ist der Mann, der unveränderliche und rein begrifflich formulierte Gesetze anstelle anschaulicher Ereignisfolgen setzt und der so Wirklichkeit und Welterfahrung, Denken und Anschauung, Wissen und Handeln entschieden von einander trennt,“ wie Paul Feyerabend in seiner „Naturphilosophie“ schreibt. Parmenides begründete damit unsere westliche Wissenschaft – mit ihm beginnt die Philosophie, wie Hegel meinte.

.

Als nächster politischer Reformer trat im 6.Jhd.v.Chr. der Kaufmann Solon auf den Plan. Seine Leistung bestand laut Thomson darin, „die Gesellschaft von der Natur geschieden und als ein sittliches Ordnungsgefüge erklärt zu haben“. Die „isonomia“ ohne „isomairia“ tastete er nicht an, wiewohl er erkannte, dass der Reichtum „kein Maß“ hat und die „Geldgier der Bürger die Stadt zerstören“ könnte. Gleichzeitig sprach er jedoch davon, dass einer, der sich alles leisten kann, nicht reicher ist als ein anderer, der bloß genug zu essen hat. Deswegen wollte er Reichtum und Gerechtigkeit nicht gegeneinander ausspielen, „da diese niemals zu erschüttern ist, während das Geld beständig von einem Menschen zum anderen hinüber wechselt.“

.

Mir drängte sich dieser ganze Demokratie-Widersinn erstmalig als einkommensloser 18jähriger auf, als ich wegen abgefahrener Reifen an meinem alten VW 160 DM Strafe zahlen mußte, die ich nicht hatte. Während z.B. mein beim Staat angestellter Vater eine solche Summe aus seiner Brieftasche hätte bezahlen können – abgesehen davon, das die Reifen an seinem Auto nie abgefahren waren, weil er immer genug Geld hatte, um sie rechtzeitig zu wechseln. Anders gesagt: Die gerechte – für alle gleiche Strafgebühr – war (und ist) eine schreiende Ungerechtigkeit. Es kam aber noch dicker: Jahrzehnte später schlenderte ich einmal die Einkaufsstraße der mongolischen Hauptstadt entlang. Als ich an einem Terrassencafé vorbeikam, sah ich in nächster Nähe von mir ein Pärchen vor zwei Cocktails sitzen: eine junge Mongolin und ein etwa 22jähriger amerikanischer Volontär des Konzerns „Ivanhoe Mines“, wie ich etwas später erfuhr. Ivanhoe ist der Titel eines Kreuzritter-Romans von Sir Walter Scott.

.

Der Bergbaukonzern gleichen Namens hatte eine Goldmine in der Mongolei ausgebeutet. Weil er glaubhaft machte, dass er dazu 15 Jahre benötigte, gewährte die Regierung ihm 5 Jahre Steuerfreiheit. Er benötigte jedoch nur viereinhalb Jahre, um alles Gold aus der Mine zu lösen. Dieser „Betrug“ erboste die Mongolen derart, dass es zu gewalttätigen Auschreitungen in der Hauptstadt kam, die Demonstranten verbrannten dabei eine Puppe, die den Ivanhoe-Chef darstellte. Inzwischen gehörte der Konzern dem noch größeren Bergbaukonzern „Rio Tinto“, der in der Wüste Gobi eine riesige Gold- und Kupfermine ausbeutet. Zurück zu dem mongolisch-amerikanischen Pärchen auf der Caféterrasse: Während sie etwas gelangweilt die Passanten betrachtete, hatte er sich in ein Buch vertieft. Ich spinne nicht: Es war „The White Man’s Burden“, auf Deutsch: „Die Bürde des Weißen Mannes“ – ein Poem von Rudyard Kipling, in dem er die Amerikaner zur Kolonialisierung Kubas und der Philipinen aufrief, was er als einen humanitären Akt darstellte. Ausgerechnet diesen „Klassiker“ las nun dieser Amischnulli in der Mongolei an jenem schönen Sommertag. Während gleichzeitig einen Steinwurf entfernt davon drogenkranke Straßenkinder in der Kanalisation hausten, Frauen an der Landstraße ihre Muttermilch verkauften und die US-Botschafterin in Ulaanbaatar der mongolischen Regierung sagte, was diese als nächstes zu tun hatte.

.

Sprung – April 2014: Um Russland wie weiland 1918 von White Mans Nations zu umzingeln, besuchte der US-Verteidigungsminister die Mongolei und bat die Regierung, eine Militärbasis im Land errichten zu dürfen. Der mongolische Verteidigungsminister bedauerte, dass er das nicht genehmigen könne, die Verfassung gäbe das noch nicht her. Aber westliche Experten sind sich sicher: „Wir werden die Mongolei bald nicht mehr wiedererkennen.“ Ähnliches wird auch von westlichen Wittenberge-Experten prophezeit – und von den Wittenbergern befürchtet.

.

.

.

1.Mai-Demo (in Meuchewitz)

.

Werbeschild einer christlichen Kirche in den USA.

.

Lokalnachricht (aus Pfaffenhofen)

.

Lokalnachricht aus Rheinland-Pfalz

.

Lokalnachricht aus dem Ruhrgebiet

.

Lokalzeitungsbericht aus Niedersachsen.

.

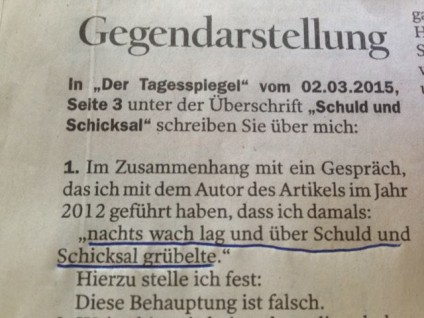

Gegendarstellung von Michael Preetz, dem Manager des Westberliner Fußballvereins Hertha BSC, im Tagesspiegel, auf Facebook übernommen von Michael Angele.

.

Weltnachrichten aus der Überregionalen

.

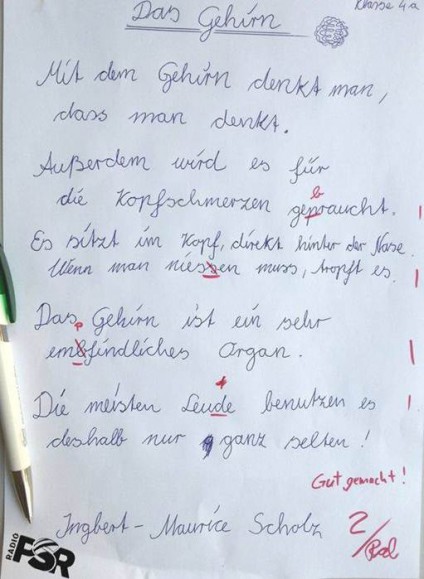

Ein kurzer Schulaufsatz zum Thema „Gehirn“

.

Vier taz-Artikel über Wittenberge:

I. Sie könnten jetzt Gruseltouren organisieren. Der Stadt Wittenberge in der brandenburgischen Prignitz wurde in letzter Zeit so viel mediale Aufmerksamkeit zuteil, dass ihre Einwohner mit etwas Geschäftssinn Kapital daraus schlagen könnten. Wobei nicht das gemeint war, als von „Social Capital – im Umbruch europäischer Gesellschaften“ die Rede war. So heißt ein großangelegtes Forschungsprojekt, an dem unter anderem die Berliner Humboldt-Universität und die Uni Kassel beteiligt waren, zudem das Hamburger Institut für Sozialforschung und das Thünen-Institut aus Bollewick (Mecklenburg-Vorpommern).

.

Im Gegensatz zu ähnlichen Projekten wollten die Wissenschaftler – insgesamt 28 Soziologen und Ethnologen mit dem renommierten Soziologen Heinz Bude als großem Namen und einem Budget von 1,7 Millionen Euro ausgestattet – die von ihnen erforschten Menschen an ihrer Arbeit teilhaben lassen: mit Hilfe von Ausstellungen, Theateraufführungen und Diskussionsrunden.

.

Bis vor kurzem klappte das ganz gut. Dann aber erschien Anfang März im Magazin der Wochenzeitung Zeit ein „exklusiver“ Bericht in großer Aufmachung, flankiert von 25 „zentralen Beobachtungen“, zusammengestellt von den Forschern. Die Thesen unter der Überschrift „Wissenswertes über Wittenberge“ ähneln ein wenig der „Bloß-nicht!“-Rubrik in den Marco-Polo-Reiseführern. Am absurdesten klingt diese Beobachtung: „Ein-Euro-Jobber, die den Müll aufsammeln sollen, finden auf den Straßen so wenig Abfall, dass sie ihn von zu Hause mitbringen.“

.