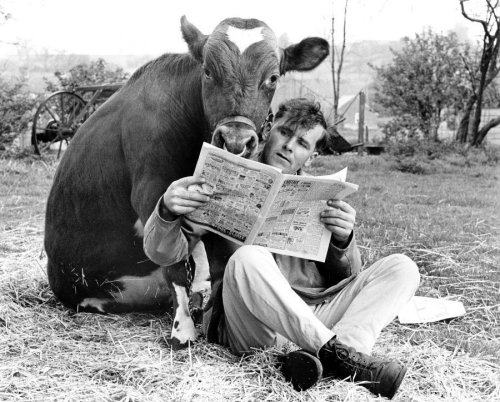

Lesender Milchbauer

.

Wegen der Ferienzeit kommen jetzt vermehrt Poller-Photos aus Urlaubsorten an, sie werden hier locker in den Text eingestreut…Zwar ist der Poller eine mittelmeerische Küstenstadterfindung (zunächst zum Schiffe antauen) – und wanderte von da aus dann in so ziemlich alle Städte der Welt (zur Verkehrsabgrenzung), aber nun werden auch die Dörfer abgepollert – während die Städte Entpollerungsprogramme auflegen. Diese gehen einher mit versenkbaren elektronischen Pollern – zur Verkehrslenkung.

.

Rom: Akt zwischen zwei Pollern. Photo: Arteide.org

.

In Marx berühmten Fußnote über den Bauern mit Familie und Eigentum heißt es: „Die kleine Bauernwirthschaft und der unabhängige Handwerksbetrieb, die beide theils die Basis der feudalen Produktionsweise bilden, theils nach deren Auflösung neben dem kapitalistischen Betrieb erscheinen, bilden zugleich die ökonomische Grundlage der klassischen Gemeinwesen zu ihrer besten Zeit, nachdem sich das ursprünglich orientalische Gemeineigenthum aufgelöst, und bevor sich die Sklaverei der Produktion ernsthaft bemächtigt hat.“

.

Aber das war einmal. Marx sah den bis heute anhaltenden Prozeß des „Bauernlegens“ – die „Expropriation der Ackerbauern“ – als eine „historische Unvermeidlichkeit“ und 1882 bereits als so gut wie vollzogen an. Dem auf die Zerstörung der Allmende in Westeuropa folgenden ‚bäuerlichen Parzelleneigentum‘ gab er keine Chance: Es werde unweigerlich der „von Kapitalisten betriebenen Landwirtschaft“ weichen müssen. Für Friedrich Engels folgte daraus 1895: „Es ist die Pflicht unsrer Partei, den Bauern immer und immer wieder die absolute Rettungslosigkeit ihrer Lage, solange der Kapitalismus herrscht, klarzumachen, die absolute Unmöglichkeit, ihnen ihr Parzelleneigentum als solches zu erhalten, die absolute Gewißheit, daß die kapitalistische Großproduktion über ihren machtlosen veralteten Kleinbetrieb hinweggehn wird wie ein Eisenbahnzug über eine Schubkarre.“

.

Bis heute hält jedoch mit der Subventionsformel „Wachsen oder Weichen“ nicht nur das „Bauernlegen“ an, sondern auch der Kampf für den Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft – und gegen die „Agrarfabriken“, die „industriell organisierten Großlandwirtschaften“.

.

Kroatischer Poller mit Pollerforscher Philipp Goll. Photo: Stefanie Peter

.

Einer der unermüdlichen Kämpfer ist der französische Bauernaktivist José Bové. In einem Interview sagte er 2005:

.

„Vor wenigen Tagen wurde in einem UN-Bericht festgestellt, dass wir, wenn die Dinge so weitergehen, in zehn, zwanzig Jahren ein großes Problem haben werden, die Menschen zu ernähren – besonders im Süden. Die Technisierung der Landwirtschaft hat keine Zukunft. Erstmals in der Geschichte der Menschheit führt „Fortschritt“ zu einer Verschlechterung.

.

Die Industrialisierung der Landwirtschaft führt zu einer Explosion des Wasserbedarfs, der Einsatz von Pestiziden zu immer mehr Problemen. Die Umweltverschmutzung nimmt zu. Die Produktpalette verengt sich, nur ein paar Sorten überleben. Mit der Industrialisierung der Landwirtschaft unter den Bedingungen der Globalisierung dramatisiert sich das Hungerproblem. Das ist absurd: Industrielle Landwirtschaft ernährt die Leute nicht. Das Absurdeste: Die Mehrheit der Menschen, die unter Hunger leiden, sind Bauern. Da läuft doch etwas total falsch..

.

Die Bauern in der Dritten Welt wollen doch gar nicht auf dem offenen Weltmarkt verkaufen. Sie wollen mit ihren Produkten ihre Familie ernähren, ihre Nachbarschaft. Unter den Bedingungen der WTO sind ihre Länder aber verpflichtet, ihre Märkte für Dumpingprodukte zu öffnen. Das zerstört ihre Lebensgrundlage. Der Preis verfällt.

.

Darum fordern wir ein Ende des subventionierten Exports. Die Landwirtschaft in Europa braucht Unterstützung. Aber es ist unfair, die Landwirtschaft zu subventionieren und Überproduktion zu exportieren…Deswegen sagen wir:Halten wir die Landwirtschaft aus dem WTO-Regelwerk raus! Freihandel ist nichts für die Landwirtschaft.

.

Auch wenn wir eine faire, reale Preisgestaltung haben, können Bauern in einigen Ländern Probleme bekommen. Der Schutz dieser Bauern ist wichtiger als offene Märkte. In manchen Ländern stellen sie 60 bis 80 Prozent der Bevölkerung. Wohin sollen sie denn gehen, wenn sie ihre Landwirtschaften verlieren? In die großen Städte? In China haben schon 250 bis 300 Millionen Bauern ihren Lebensunterhalt verloren.

.

Es gibt nicht 500 Millionen Arbeitsplätze für arbeitslose Bauern. Kein Mensch weiß, wie wir Städte für 100 Millionen Menschen bauen können. Das produziert soziale Probleme, demokratische Probleme, für die wir keine Lösung haben.“

.

2014 wurde José Bové, der bereits zwei Mal ins Gefängnis mußte, einmal wegen Zerstörung einer McDonald’s-Filiale, ein andern Mal wegen der Zerstörung eines Feldes mit genveränderten Nutzpflanzen, erneut verhaftet. Diesmal, weil er in Brüssel gegen das Freihandels-Abkommen (TTIP) zwischen der EU und USA protestiert hatte. Auf „http://jose-bove.eu“ bedankte er sich anschließend bei all denen, die ihn unterstützt haben:

.

„Now we must mobilize to fight effectively against the Front National, which is a scam that will lead to nothing. I can tell you, that in the next Parliament I will systematically denounce rubbish elected FN and their uselessness.

It is with envy, obstinacy and passion that I started this mandate. The stakes are high : the future of Europe. I will continue to work in the Green Group in the European Parliament to make the voice of a protective and green Europe heard. A more open to the world and more democratic voice.“

.

Kroatien

.

In Deutschland ist es vor allem der friesische Bauer und Agrarprofessor Onno Poppinga, der sich für den Erhalt der „bäuerlichen Landwirtschaft“ einsetzt. Dazu gründete er Anfang der Siebzigerjahre zusammen mit anderen die „Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft“:

.

„Die AbL informiert ihre Mitglieder sowie die Öffentlichkeit über wichtige Fragen der Agrarpolitik auf europäischer, nationaler und Bundesländer-Ebene und bezieht dazu Stellung. Dabei vertritt sie die Positionen von Bauern und Bäuerinnen auch im Rahmen der Verbändebeteiligung bei Gesetzesvorhaben.

.

Das zentrale Anliegen der AbL ist es, die soziale Frage in der Landwirtschaft in das Bewusstsein zu rücken, um zu vermeiden, dass einseitig ökonomisch oder ökologisch begründete Sichtweisen die handelnden Menschen ausblenden und damit die sozialen Auswirkungen unberücksichtigt bleiben.

.

Die AbL gibt die Monatszeitung „Unabhängige Bauernstimme“ heraus; im AbL-Verlag erscheint das Jahrbuch „Der Kritische Agrarbericht“.

.

2009 sagte Onno Poppinga in einem Interview:

.

„Ich komme von einem Bauernhof in Ostfriesland, habe danach eine landwirtschaftliche Lehre gemacht und dann eben studiert an der Universität Hohenheim. Und eben auf diesem Hof meiner Eltern habe ich ausgesprochen gute Erinnerungen an praktische Landwirtschaft, an die Art und Weise, wie Ackerbau betrieben wurde, wie mit den Tieren umgegangen wurde, wie auch das Ganze kommuniziert wurde, wie die interne Sozialstruktur gewesen ist – also Landwirtschaft als Lebensform, als Lebensstil, da hatte ich einfach eine sehr positive Einstellung. Deshalb habe ich dann auch Landwirtschaft studieren wollen. Und während des Studiums, also vielleicht mit Schwerpunkt in den Fächern Agrarökonomie, Agrarsoziologie, Agrarpolitik, da spielte aber diese Landwirtschaft überhaupt keine Rolle, sondern das war nur etwas, worüber man eher Witze machte, das war etwas rückständig, das man auflösen müsse. Und all die positiven Möglichkeiten, die es – neben sicherlich auch Begrenzungen – die es in der Landwirtschaft gibt, die ich erfahren konnte, das war nur etwas, was man wegrationalisieren sollte. Und das hat mich sehr gestört, und ich habe deshalb Kontakte gesucht zu Bauern und Bäuerinnen – und die gab es damals so wie heute auch –, die durchaus selbstständig und selbstbewusst sich über die Zukunft Gedanken machen, über ihren Betrieb Gedanken machen. Und mit denen zusammen sind dann Arbeitszusammenhänge entstanden, die letztlich bis heute anhalten.

.

Bäuerliche Landwirtschaft ist erst mal etwas, was historisch überkommen ist und wo sich eine Form entwickelt hat mit den Ressourcen, die man nutzen konnte. Das war der Boden, das war die Sonnenenergie, das war das Wachstum der Pflanzen, wo sich dazu eine passende Sozialstruktur entwickelt hat, um das auf Dauer gut entwickeln zu können, um eine dauerhafte Perspektive für Lebensmittelerzeugung, aber natürlich auch für das Einkommen der Menschen zu haben. Und das hat sich dann doch durchaus verschoben im Zusammenhang mit dem, was wir auch als Industrialisierung von Landwirtschaft bezeichnen, also das sind diese Quellen, wenn man so will. Also die nachwachsenden Rohstoffe plus menschliche Arbeitskraft plus tierische Arbeitskraft, das ist stark in den Hintergrund gedrückt worden. Und was wir heute haben, die sogenannte moderne Landwirtschaft, ist ja über weite Strecken nur eine verwandelte Form von fossiler Energie, von Erdöl, also zum Beispiel der ganze Bereich mineralischer Düngemittel, vor allem Stickstoffdünger. Sie brauchen zwei Liter Erdöl, um ein Kilogramm Mineraldünger, also mineralischen Stickstoffdünger zu erzeugen. Und das hat natürlich die Gewichte dramatisch verschoben. Und das ist etwas, was dazu geführt hat, dass wir heute viele Abläufe eben nicht mehr haben, die wir zumindest in der traditionellen bäuerlichen Landwirtschaft noch selbstverständlich wahrnehmen.

.

Eng verknüpft mit der bäuerlichen Landwirtschaft ist der ökologische Landbau. Er war sicherlich eine große kulturelle, ja, man kann geradezu sagen Errungenschaft. Er ist ja von Bauern und Bäuerinnen gegen den – vor allem in der Schweiz am Anfang – gegen den Widerstand der Agrarwirtschaft, gegen den Widerstand der Agrarpolitik, gegen den Widerstand der Agrarwissenschaft durchgesetzt worden, stark in Verbindung immer mit Verbrauchern. Das ist das Lebenselixier der ökologischen Landwirtschaft, eben immer sich auszutauschen mit den Verbrauchern, und hat seinen Platz gefunden und hat sich politisch durchgesetzt, auch an den Hochschulen. Deshalb ist ja auch da, wo ich bisher gearbeitet habe, die Landwirtschaftliche Fakultät der Universität Kassel in Witzenhausen hat sich ja speziell entschlossen, sich um diese ökologische Landwirtschaft in ihrer Weiterentwicklung zu kümmern.“

.

Während der gegen den korrupten Bauernverband kämpfende Poppinga interviewt wurde, spaltete sich im EU-weiten „Milchkrieg“ gegen die niedrigen Milchpreise der Molkereikonzerne eine Gruppe von Milchbauern um den Allgäuer Romuald Schaber vom Bauernverband ab – und gründete den „Bundesverband Deutscher Milchviehhalter“(BdM), Schaber veröffentlichte daneben eine Kampfschrift: „Blutmilch“.

.

Poppinga meinte dazu:

.

„Es ist natürlich wunderbar, dass endlich Bauern in so großer Zahl, dass sie erkannt haben, dass die Vorgabe, unter der sie jetzt lange Zeit gewirtschaftet haben, nämlich immer mehr die Leistung zu steigern, dass noch mehr Milch von den Kühen abverlangt wird, immer noch mehr Milch auf den Markt zu bringen, dass das für sie keine Perspektive hat, sondern dass sie sagen, wir müssen über die Menge reden. Und das sind ja immerhin 30.000 Bauern, das ist eine wunderbare Entwicklung, die jetzt erst mal, bezogen auf das direkte Ergebnis – das Ergebnis des Streiks ist ja letztlich dann wieder aufgefressen worden durch die Entwicklung danach –, aber da ist etwas entstanden, wo ich eine große Sympathie für habe. Wo man aber sicherlich auch noch sagen kann, das muss auch noch über diese reine Betrachtung der Menge hinausgehen. Wir haben viele andere Defizite, die sich eben daraus ergeben haben, dass die Tiere so stark belastet werden. Das Durchschnittsalter der Milchkühe in Deutschland, das sinkt immer mehr, immer schneller müssen die Kühe zum Schlachter. Das heißt, wir müssen auch sehr intensiv über die Art und Weise, über das System Milcherzeugung beispielsweise nachdenken. Das macht diese Vereinigung bisher nicht, aber ich denke, sie wird sich in dieser Richtung entwickeln, und das finde ich sehr erfreulich, sehr positiv.“

.

Kroatien

.

Der BDM-Vorsitzende Romuald Schaber sagte 2010 in einem Interview:

.

SPIEGEL ONLINE: Bei einem Ihrer ersten Besuche in Brüssel trafen Sie gleich auf den Abteilungsleiter Milch der EU-Kommission, was konnten Sie ihm sagen?

.

Schaber: Erstmal nichts, weil der mich gleich anfuhr: „Mit welchem Recht fordern Sie für ihre Milch 30 Prozent mehr als auf dem Weltmarkt?“

.

SPIEGEL ONLINE: Und?

.

Schaber: Ich hatte so was ähnliches erwartet und sagte: „Mit dem gleichen Recht, mit dem Sie hier einen 30 Mal so hohen Lohn kassieren wie ein gleich qualifizierter Beamter aus Indien.“

.

SPIEGEL ONLINE: Bis 1974 haben Sie auf Ihrem Hof noch mit der Hand gemolken. Jetzt sind Sie ein Bauer mit Blackberry, wundert Sie das manchmal?

.

Schaber: So spielt das Leben. Ich kenne aber auch heute noch jede einzelne unserer Kühe. Und 1974, als ich nach der Lehre wieder auf den Hof kam, war meine erste Anschaffung eine Melkmaschine. Auch die Schabers leben nicht hinterm Mond.

.

Moskauer Marienkäferpoller. Photo: Wladimir Kaminer

.

Die FAZ schrieb über Romuald Schabers Buch „Blutmilch“ laut Perlentaucher:

.

Anregend scheint Jan Grossarth dieses „wütende Pamphlet“ des Allgäuer Milchbauern Romuald Schaber. Zwar hat er durchaus Einwände gegen die zornige Abrechnung mit neoliberalen Ideologen und Brüsseler Bürokraten, die Schaber für den Niedergang des Bauernstands verantwortlich macht. Er hält ihm vor, in teils recht einfachen Gegensätzen zu denken und auch Klischees aus dem 19. Jahrhundert anzuführen. Auch kommt er nicht umhin, manche Vorstellung Schabers als „rührend“, aber „weltfremd“ einzustufen. Aber ihm gefällt die „frische Aggressivität“ des inzwischen den Grünen nahestehenden Milchbauern. Zudem kann man seines Erachtens bei der Lektüre lernen, „warum ein Konservativer dem ‚Kapitalismus‘ abschwört“.

.

Letzte Meldung:

.

„Mit Schweizer Fahnen, Strohballen und grossen künstlichen Kühen hat der European Milk Board (EMB) vor dem EU-Parlament in Brüssel zum Widerstand gegen die vollständige Liberalisierung im europäischen Milchmarkt aufgerufen.

.

Man müsse aus den Erfahrungen in der Schweiz Lehren ziehen, sagte EMB-Präsident Romuald Schaber am Mittwoch. Die Nähe zum EU-Parlament sei Absicht, so Schaber weiter. «Die EU-Parlamentarier sollen die Botschaft hören.» Und diese lautet: Keine Liberalisierung des Milchmarktes ohne Mengensteuerung.

.

Denn in der EU sollen die Milchquoten ab April 2015 fallen, in der Schweiz wurden die Kontingente bereits im Mai 2009 abgeschafft. Werner Locher, Milchbauer und Geschäftsführer bei der Schweizer Milcherzeugerorganisation BIG-M, rief die EU-Abgeordneten dazu auf, «aus den Fehlern der Schweiz zu lernen».“ (Blick v. 23.7.14)

.

Istanbuler Poller – photographiert von Dr. Stephan Thiels Eltern

.

Der Bauer machte im antiken Griechenland den Sklaven Platz, er kehrte wieder als unfreier Fronbauer in der Karolingerzeit und mit der Französischen Revolution als freier Bauer, der seit den späten Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts langsam erneut zu verschwinden droht – erst im Proletariat und jetzt im Nirgendwo. Max Weber hat 1896 einen Vortrag über „die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur“ gehalten, in dem er einige Strecken der bäuerlichen Gehens und Kommens nachzeichnete:

.

„Wir werden sehen, daß die erste Stufe zur Wiederherstellung des Bauernstandes mit dem Untergang der antiken Kultur erstiegen wird.

.

Die Kultur des Altertums ist ihrem Wesen nach zunächst: städtische Kultur. Die Stadt ist Trägerin des politischen Lebens wie der Kunst und Literatur. Auch ökonomisch eignet, wenigstens in der historischen Frühzeit, dem Altertum diejenige Wirtschaftsform, die wir heute »Stadtwirtschaft« zu nennen pflegen. Die Stadt des Altertums ist in hellenischer Zeit nicht wesentlich verschieden von der Stadt des Mittelalters. Soweit sie verschieden ist, handelt es sich um Unterschiede von Klima und Rasse des Mittelmeers gegen diejenigen Zentraleuropas, ähnlich wie noch jetzt englische und italienische Arbeiter und deutsche und italienische Handwerker sich unterscheiden. – Oekonomisch ruht auch die antike Stadt ursprünglich auf dem Austausch der Produkte des städtischen Gewerbes mit den Erzeugnissen eines engen ländlichen Umkreises auf dem städtischen Markt. Dieser Austausch unmittelbar vom Produzenten zum Konsumenten deckt im wesentlichen den Bedarf, ohne Zufuhr von außen. – Aristoteles‘ Ideal: die αύτάρκεια (Selbstgenügsamkeit) der Stadt – war in der Mehrzahl der hellenischen Städte verwirklicht gewesen.

.

Allerdings: auf diesem lokalen Unterbau erhebt sich seit grauer Vorzeit ein internationaler Handel, der ein bedeutendes Gebiet und zahlreiche Gegenstände umfaßt. Wir hören in der Geschichte gerade von den Städten, deren Schiffe seine Träger sind, aber: weil wir gerade von ihnen hören, vergessen wir leicht eins: seine quantitative Unerheblichkeit. Zunächst: Die Kultur des europäischen Altertums ist Küstenkultur, wie seine Geschichte zunächst Geschichte von Küstenstädten. Neben dem technisch fein durchgebildeten städtischen Verkehr steht schroff die Naturalwirtschaft der barbarischen Bauern des Binnenlandes, in Gaugenossenschaften oder unter der Herrschaft feudaler Patriarchen gebunden. Nur über See oder auf großen Strömen vollzieht sich wirklich dauernd und stetig ein internationaler Verkehr. Ein Binnenverkehr, der sich auch nur mit dem des Mittelalters vergleichen ließe, existiert im europäischen Altertum nicht. Die vielgepriesenen römischen Straßen sind so wenig Träger eines auch nur entfernt an neuere Verhältnisse erinnernden Verkehrs wie die römische Post. Ungeheuer sind die Unterschiede in der Rentabilität von Binnengütern gegen solche an Wasserstraßen. Die Nachbarschaft der Landstraßen der römischen Zeit galt im Altertum im allgemeinen nicht als Vorteil, sondern als Plage, der Einquartierung und – des Ungeziefers wegen: sie sind Militär- und nicht Verkehrsstraßen.

.

Auf diesem noch unzersetzten naturalwirtschaftlichen Grunde wurzelt der Tauschverkehr nicht tief: eine dünne Schicht hochwertiger Artikel ist es – Edelmetalle, Bernstein, wertvolle Gewebe, einige Eisen- und Töpferwaren u. dgl. – welche wirklich Gegenstand stetigen Handels sind; zumeist Luxusgegenstände, welche infolge ihres hohen Preises die gewaltigen Transportkosten tragen können.

.

Die antike Kultur ist Sklavenkultur. – Von Anfang an steht neben der freien Arbeit der Stadt die unfreie des platten Landes, neben der freien Arbeitsteilung durch Tauschverkehr auf dem städtischen Markt die unfreie Arbeitsteilung durch Organisation der eigenwirtschaftlichen Gütererzeugung im ländlichen Gutshof – wiederum wie im Mittelalter. Und wie im Mittelalter, so bestand auch im Altertum der naturgemäße Antagonismus beider Formen des Zusammenwirkens menschlicher Arbeit. Der Fortschritt beruht auf fortschreitender Arbeitsteilung. Bei freier Arbeit ist diese – zunächst – identisch mit fortschreitender Ausdehnung des Marktes, extensiv durch geographische, intensiv durch personale Erweiterung des Tauschkreises: – daher sucht die Bürgerschaft der Stadt die Fronhöfe zu sprengen, ihre Hintersassen in den freien Tauschverkehr einzubeziehen. Bei unfreier Arbeit vollzieht sie sich durch fortschreitende Menschenanhäufung; je mehr Sklaven oder Hintersassen, desto weitergehende Spezialisierung der unfreien Berufe ist möglich.

.

Aber während aus dem Mittelalter die freie Arbeit und der Güterverkehr in zunehmendem Maß als Sieger hervorgehen, verläuft die Entwicklung des Altertums umgekehrt. Was ist der Grund? Es ist derselbe, der auch den technischen Fortschritten des Altertums ihre Schranken setzte: die »Billigkeit« der Menschen, wie sie durch den Charakter der unausgesetzten Kriege des Altertums hervorgebracht wurde. Der Krieg des Altertums ist zugleich Sklavenjagd; er bringt fortgesetzt Material auf den Sklavenmarkt und begünstigt so in unerhörter Weise die unfreie Arbeit und die Menschenanhäufung. Damit wurde das freie Gewerbe zum Stillstand auf der Stufe der besitzlosen Kunden-Lohnarbeit verurteilt. Es wurde verhindert, daß mit Entwicklung der Konkurrenz freier Unternehmer mit freier Lohnarbeit um den Absatz auf dem Markt diejenige ökonomische Prämie auf arbeitsparende Erfindungen entstand, welche die letzteren in der Neuzeit hervorrief. Hingegen schwillt im Altertum unausgesetzt das ökonomische Schwergewicht der unfreien Arbeit im »Oikos«. Nur die Sklavenbesitzer vermögen ihren Bedarf arbeitsteilig durch Sklavenarbeit zu versorgen und in ihrer Lebenshaltung aufzusteigen. Nur der Sklavenbetrieb vermag neben der Deckung des eigenen Bedarfs zunehmend für den Markt zu produzieren.

.

Damit wird die ökonomische Entwicklung des Altertums in die ihr eigentümliche, vom Mittelalter abweichende Bahn gelenkt.

.

Istanbul

.

Im Mittelalter entwickelt sich zunächst die freie Arbeitsteilung innerhalb des lokalen Wirtschaftsgebiets der Stadt auf Grundlage der Kundenproduktion und des Lokalmarkts intensiv weiter. Sodann läßt der zunehmende Verkehr nach außen mit interlokaler Produktionsteilung, zunächst im Verlagssystem, dann in der Manufaktur, Betriebsformen für den Absatz auf fremdem Markte auf Grundlage freier Arbeit entstehen. Und die Entwicklung der modernen Volkswirtschaft geht mit der Erscheinung parallel, daß die Bedarfsdeckung der breiten Massen zunehmend im Wege des interlokalen und schließlich internationalen Gütertausches erfolgt. – Im Altertum dagegen geht – so sehen wir – mit der Entwicklung des internationalen Verkehrs parallel die Zusammenballung unfreier Arbeit im großen Sklavenhaushalt. Es schiebt sich so unter den verkehrswirtschaftlichen Ueberbau ein stets sich verbreiternder Unterbau mit verkehrsloser Bedarfsdeckung: – die fortwährend Menschen aufsaugenden Sklavenkomplexe, deren Bedarf in der Hauptsache nicht auf dem Markt, sondern eigenwirtschaftlich gedeckt wird. Je weiter die Entwicklung des Bedürfnisstandes der obersten, menschenbesitzenden Schicht und damit die extensive Entwicklung des Verkehrs fortschreitet, desto mehr verliert der Verkehr an Intensität, desto mehr entwickelt er sich zu einem dünnen Netz, welches über eine naturalwirtschaftliche Unterlage ausgebreitet ist, dessen Maschen sich zwar verfeinern, dessen Fäden aber zugleich immer dünner werden. – Im Mittelalter bereitet sich der Uebergang von der lokalen Kundenproduktion zur interlokalen Marktproduktion durch langsames Hereindringen der Unternehmung und des Konkurrenzprinzips von außen nach innen in die Tiefen der lokalen Wirtschaftsgemeinschaft vor, im Altertum läßt der internationale Verkehr die »Oiken« wachsen, welche der lokalen Verkehrswirtschaft den Nährboden entziehen.

.

Am gewaltigsten hat sich diese Entwicklung vollzogen auf dem Boden Roms. Rom ist zunächst – nach dem Sieg der Plebs – ein erobernder Bauern- oder besser: Ackerbürgerstaat. Jeder Krieg ist Landnahme zur Kolonisation. Der Sohn des grundbesitzenden Bürgers, für den kein Platz im Vatererbe ist, ficht im Heer für den Besitz der eigenen Scholle und damit des Vollbürgerrechts. Darin liegt das Geheimnis seiner Expansivkraft. Das hörte mit der überseeischen Eroberung auf: nicht mehr das kolonisatorische Interesse der Bauern, sondern das der Ausbeutung der Provinz durch die Aristokratie ist das maßgebende. Die Kriege bezwecken Menschenjagd und Konfiskation von Land zur Ausbeutung durch große Domänen- und Gefällpächter. Der zweite punische Krieg dezimierte überdies den Bauernstand in der Heimat, – die Folgen seines Niedergangs sind zum Teil auch Hannibals späte Rache. Der Rückschlag gegen die gracchische Bewegung entscheidet endgültig den Sieg der Sklavenarbeit in der Landwirtschaft. Seitdem sind die Sklavenbesitzer allein Träger der aufsteigenden Lebenshaltung, der Steigerung der Kaufkraft, der Entwicklung der Absatzproduktion. Nicht daß die freie Arbeit überhaupt verschwunden wäre – aber die Sklavenbetriebe sind allein das fortschreitende Element. Die landwirtschaftlichen Schriftsteller Roms setzen Sklavenarbeit als selbstverständliche Grundlage der Arbeitsverfassung voraus.

.

In entscheidender Weise verstärkt wurde endlich die Kulturbedeutung der unfreien Arbeit durch die Einbeziehung großer Binnenlandsflächen – Spanien, Gallien, Illyrien, die Donauländer – in den Kreis der römischen Welt. Der Schwerpunkt der Bevölkerung des Römischen Reichs rückte in das Binnenland. Damit machte die antike Kultur den Versuch, ihren Schauplatz zu wechseln, aus einer Küstenkultur Binnenkultur zu werden. Sie verbreitete sich über ein ungeheures Wirtschaftsgebiet, welches selbst in Jahrhunderten unmöglich für den Güterverkehr und die geldwirtschaftliche Bedarfsdeckung auch nur entfernt in dem Maße gewonnen werden konnte, wie dies an der Mittelmeerküste der Fall war. Wenn, wie schon gesagt, der interlokale Güterverkehr des Altertums selbst in jenen Küstengebieten nur eine dünne und sich verdünnende Decke darstellte, so mußten die Maschen des Verkehrsnetzes im Binnenlande noch wesentlich lockerere sein. Hier im Binnenland war der Kulturfortschritt auf dem Wege der freien Arbeitsteilung durch Entwicklung eines intensiven Güterverkehrs zunächst überhaupt nicht möglich. Nur das Emporsteigen einer Grundaristokratie, die auf Sklavenbesitz und unfreier Arbeitsteilung – auf dem Oikos – ruhte, konnte hier die Form der allmählichen Einbeziehung in den mittelländischen Kulturkreis sein. In noch stärkerem Maße als an der Küste mußte im Binnenland der unendlich kostspieligere Verkehr sich zunächst ausschließlich auf die Deckung von Luxusbedürfnissen der obersten, Menschen besitzenden Schicht beschränken, und ebenso andrerseits die Möglichkeit einer Absatzproduktion einer dünnen Schicht großer Sklavenbetriebe vorbehalten sein.

.

Der Sklavenhalter ist so der ökonomische Träger der antiken Kultur geworden, die Organisation der Sklavenarbeit bildet den unentbehrlichen Unterbau der römischen Gesellschaft.

.

Der Typus des römischen Großgrundbesitzers ist nicht ein selbst den Betrieb leitender Landwirt, sondern ein Mann, der in der Stadt lebt, politisch tätig ist und vor allen Dingen Geldrente beziehen will. Die Verwaltung seines Gutes selbst liegt in der Hand unfreier Inspektoren (villici). Für die Art der Bewirtschaftung sind nun im allgemeinen folgende Verhältnisse maßgebend:

.

Istanbul

.

Die Getreideproduktion ist für den Absatz zumeist unrentabel. Rom z.B. ist als Markt durch die staatliche Getreideversorgung verschlossen, und einen Transport aus dem Binnenland herausträgt der Preis des Getreides überhaupt nicht. Ueberdies eignet sich Sklavenarbeit nicht für den Getreidebau, zumal in der römischen Art der Reihenkultur, die viele und sorgfältige Arbeit, also Eigeninteresse des Arbeiters, erfordert. Daher ist der Getreidebau meist mindestens zum Teil verpachtet an »coloni« – Parzellenbauern, die Nachfahren der freien, aus dem Besitz gedrängten Bauernschaft. Ein solcher colonus ist nun von Anfang an nicht etwa ein freiwirtschaftender, selbständiger Pächter und landwirtschaftlicher Unternehmer. Der Herr stellt das Inventar, der villicus kontrolliert den Betrieb. Von Anfang an ist es ferner offenbar häufig gewesen, daß ihm Arbeitsleistungen, insbesondere wohl Erntehilfe, auferlegt wurden. Die Vergebung des Ackers an coloni gilt als eine Form der Bewirtschaftung seitens des Herrn »vermittels« der Parzellisten (»per« colonos).

.

Die Absatzproduktion des Gutes in »eigener Regie« umfaßt dagegen in erster Linie hochwertige Produkte: – Oel und Wein, daneben Gartengewächse, sowie Viehmast, Geflügelzucht und Spezialkulturen für Tafelbedürfnisse der allein kaufkräftigen obersten Schicht der römischen Gesellschaft. Diese Kulturen haben das Getreide zurückgedrängt auf das minder ergiebige Land, welches die coloni innehaben. Der Gutsbetrieb ist plantagenartig, und die Gutsarbeiter sind Sklaven. Sklavenfamilia und coloni nebeneinander sind auch in der Kaiserzeit die regelmäßigen Insassen der großen Güter.

.

Istanbul

.

Sehen wir uns das Idealschema an, welches die landwirtschaftlichen Schriftsteller uns überliefern. Die Behausung für das »sprechende Inventar« (instrumentum vocale), den Sklavenstall also, finden wir bei dem des Viehs (instrumentum »semivocale«). Er enthält die Schlafsäle, wir finden ein Lazarett (valetudinarium), ein Arrestlokal (carcer), eine Werkstatt der »Oekonomiehandwerker« (ergastulum), und alsbald steigt vor dem inneren Auge eines jeden, der den bunten Rock getragen hat, ein wohlvertrautes Bild auf: die Kaserne. Und in der Tat: die Existenz des Sklaven ist normalerweise eine Kasernenexistenz. Geschlafen und gegessen wird gemeinsam unter Aufsicht des villicus; die bessere Garnitur der Kleidung ist »auf Kammer« abgegeben an die als »Kammerunteroffizier« funktionierende Inspektorsfrau (villica); monatlich findet Appell statt zur Revision der Bekleidung. Die Arbeit ist streng militärisch diszipliniert: in Korporalschaften (decuriae) wird des Morgens angetreten und unter Aufsicht der »Treiber« (monitores) abmarschiert. Das war auch unentbehrlich.

.

Mit unfreier Arbeit für den Markt zu produzieren ist ohne die Peitsche noch niemals dauernd möglich gewesen. – Für uns wichtig aber ist vor allem ein Moment, welches sich aus dieser Form der Kasernenexistenz ergibt: der kasernierte Sklave ist nicht nur eigentumslos, sondern auch familienlos. Nur der villicus lebt in seiner Sonderzelle dauernd mit einem Weibe zusammen in Sklavenehe (contubernium), entsprechend etwa dem verheirateten Feldwebel und Unteroffizier in der modernen Kaserne, – ja es soll nach den Agrarschriftstellern dies im Interesse des Herrn für den villicus sogar »Vorschrift« sein. Und wie stets Eigentum und Einzelfamilie einander korrespondieren, so auch hier: der Sklavenehe entspricht das Sklaveneigentum. Der villicus – nach den Agrarschriftstellern offenbar er allein – hat ein peculium, – ursprünglich, wie der Name zeigt, einen eigenen Viehbesitz, den er auf die herrschaftliche Weide treibt, wie heute noch im deutschen Osten der Gutstagelöhner. Der breiten Masse der Sklaven fehlt, wie das peculium, so auch das monogamische Geschlechtsverhältnis. Der Geschlechtsverkehr ist eine Art beaufsichtigter Prostitution mit Prämien an die Sklavinnen für die Aufzucht von Kindern – bei drei auferzogenen Kindern gaben manche Herren die Freiheit. – Schon dies letztere Verfahren zeigt, welche Folgen das Fehlen der monogamischen Familie zeitigte. Nur im Schoße der Familie gedeiht der Mensch. Die Sklavenkaserne vermochte sich nicht aus sich selbst zu reproduzieren, sie war auf den fortwährenden Zukauf von Sklaven zur Ergänzung angewiesen, und tatsächlich wird von den Agrarschriftstellern dieser Zukauf auch als regelmäßig stattfindend vorausgesetzt. Der antike Sklavenbetrieb ist gefräßig an Menschen, wie der moderne Hochofen an Kohlen. Der Sklavenmarkt und dessen regelmäßige und auskömmliche Versorgung mit Menschenmaterial ist unentbehrliche Voraussetzung der für den Markt produzierenden Sklavenkaserne. Man kaufte billig: Verbrecher und ähnliches billige Material solle man nehmen, empfiehlt Varro mit der charakteristischen Motivierung: – solches Gesindel sei meist »gerissener« (»velocior est animus hominum improgorum«). – Damit ist dieser Betrieb abhängig von regelmäßiger Menschenzufuhr auf den Sklavenmarkt.

.

Der Niederlage in der Teutoburger Schlacht schloß sich an: die Einstellung der Eroberungskriege am Rhein durch Tiberius, welche durch die Aufgabe Daciens unter Hadrian an der Donau ihre Parallele fand. Damit wurde der expansiven Tendenz des Römerreichs ein Ende bereitet; und mit der inneren und – in der Hauptsache auch – äußern Befriedung des antiken Kulturkreises schrumpft die regelmäßige Versorgung der Sklavenmärkte mit Menschenmaterial. Ein gewaltiger akuter Arbeitermangel scheint schon unter Tiberius die Folge gewesen zu sein. Wir hören, daß er die ergastula der Güter revidieren lassen mußte, weil die Großgrundbesitzer Menschenraub trieben – wie die Raubritter lagen sie, so scheint es, an der Straße, nur nicht auf der Ausschau nach Geld und Gut, sondern nach Arbeitskräften für ihre verödenden Felder. Wichtiger war die langsam, aber mächtig sich vollziehende chronische Wirkung: die Unmöglichkeit des Fortschreitens der Produktion auf Grundlage der Sklavenkasernen. Diese setzten die fortgesetzte Sklavenzufuhr voraus, sie vermochten sich nicht selbst zu tragen. Sie mußten verfallen, wenn die Zufuhr dauernd stockte. – Die Abnahme der »Billigkeit« des Menschenmaterials scheint nach dem Eindruck, den man aus den späteren Agrarschriftstellern entnimmt, zunächst zur Verbesserung der Technik durch Züchtung von Qualitätsarbeitern geführt zu haben. Aber nachdem die letzten Angriffskriege des zweiten Jahrhunderts, die tatsächlich schon den Charakter von Sklavenjagden angenommen hatten, zu Ende gegangen waren, mußten die großen Plantagen mit ihren ehe- und eigentumslosen Sklaven zusammenschrumpfen.

.

Istanbul

.

Daß und wie dies tatsächlich geschah, lehrt uns die Vergleichung der Zustände der Sklaven in den landwirtschaftlichen Großbetrieben, wie sie uns die römischen Schriftsteller erkennen lassen, mit ihrer Lage auf den Gütern der Karolingerzeit, die wir aus Karls des Großen Domäneninstruktion (capitulare de villis imperialibus) und den Klosterinventarien jener Zeit kennen lernen. Hier wie dort finden wir den Sklaven als landwirtschaftlichen Arbeiter und zwar hier wie dort gleich rechtlos und insbesondere der gleich schrankenlosen Disposition des Herrn über seine Arbeitskraft unterworfen. Darin also ist kein Unterschied eingetreten. Ebenso sind zahlreiche Einzelheiten der römischen Grundherrschaft übernommen – finden wir doch auch in der Terminologie z.B. das Weiberhaus (γυναικεῖον) des Altertums im »genitium« wieder. Aber Eines ist von Grund aus geändert: die römischen Sklaven finden wir in der »kommunistischen« Sklavenkaserne, – den servus der Karolingerzeit aber in der Kathe (mansus servilis) auf dem vom Herrn ihm geliehenen Lande als fronpflichtigen Kleinbauern. Er ist der Familie zurückgegeben, und mit der Familie hat sich auch der Eigenbesitz eingestellt. – Diese Abschichtung des Sklaven aus dem »Oikos« hat sich in der spätrömischen Zeit vollzogen, und in der Tat: sie mußte ja die Folge der mangelnden Selbstergänzung der Sklavenkasernen sein. Der Herr sicherte, indem er den Sklaven als Erbuntertanen wieder in den Kreis der Einzelfamilie stellte, sich den Nachwuchs und dadurch die dauernde Versorgung mit Arbeitskräften, welche durch Zukauf auf dem zusammenschrumpfenden Sklavenmarkt, dessen letzte Reste in der Karolingerzeit verschwanden, nicht mehr beschafft werden konnten. Er wälzte das Risiko der Unterhaltung des Sklaven, welches in den Plantagen er – der Herr – trug, auf den Sklaven selbst ab. Die Bedeutung dieser langsam, aber sicher fortschreitenden Entwicklung war tiefgreifend. Es handelt sich um einen gewaltigen Wandlungsprozeß in den untersten Schichten der Gesellschaft: Familie und Eigenbesitz wurden ihnen zurückgegeben.

.

Während so der Sklave sozial zum unfreien Fronbauern emporsteigt, steigt gleichzeitig der Kolonus zum hörigen Bauern hinab. Das geschah, indem sein Verhältnis zum Gutsherrn immer mehr den Charakter eines Arbeitsverhältnisses annahm. Ursprünglich ist die Rente, die er zahlt, dasjenige, worauf es dem Herrn hauptsächlich ankommt, wennschon, wie gesagt, von Anfang an daneben Arbeitsleistungen für das Gut vorgekommen sein werden. Schon in frühkaiserlicher Zeit aber wird von den Agrarschriftstellern auf die Arbeit des Kolonus der Hauptnachdruck gelegt, und je mehr die Sklavenarbeit knapp wurde, desto mehr mußte dies der Fall sein. Afrikanische Inschriften aus Kommodus‘ Zeit zeigen uns, daß der Kolonus dort bereits ein mit Land belehnter und dagegen zu bestimmten Diensten verpflichteter Fronbauer geworden war. Und dieser ökonomischen Verschiebung in der Stellung der Kolonen trat bald eine rechtliche an die Seite, welche auch formell seine Behandlung als Arbeitskraft des Gutes zum Ausdruck brachte: die Schollenfestigkeit. Um ihre Herausbildung zu verstehen, müssen wir in Kürze einige verwaltungsrechtliche Betrachtungen einflechten.

.

Die römische Verwaltungsorganisation ruhte zu Ende der Republik und zu Beginn der Kaiserzeit auf der Stadtgemeinde, dem municipium, als administrativer Unterlage, ganz ebenso wie die antike Kultur auf der Stadt als ökonomischem Untergrund. Systematisch hatte man die in den Reichsverband einbezogenen Gebiete als Stadtgemeinden – in den verschiedensten Abstufungen staatsrechtlicher Abhängigkeit – organisiert, die verwaltungsrechtliche Form des municipium über das Gebiet des Reichs verbreitet. Die Stadt ist der normale, unterste Verwaltungsbezirk. Die Stadtmagistrate haften dem Staat für Steuern und Rekrutenkontingente. – Im Verlaufe der Kaiserzeit finden wir aber ein Umschwenken der Entwicklung. Die großen Güter suchen sich mit Erfolg der Einbeziehung in die Gemeinden zu entziehen; je mehr der Schwerpunkt des Reichs mit zunehmender Bevölkerung des Binnenlandes ins Innere rückt, desto mehr stellt die agrarische Binnenbevölkerung die Rekruten; desto bestimmender werden aber auch die Interessen der »Agrarier« des Altertums, der großen Grundherrn, für die Politik des Staates. Wenn wir heute Widerstand finden bei dem Versuch, die großen Güter des deutschen Ostens in die Landgemeinden zu »inkommunalisieren«, so widerstand der römische Kaiserstaat der Exkommunalisierungstendenz der Güter nur wenig. Massenhaft erscheinen die »saltus« und »territoria« neben den Städten, Verwaltungsbezirke, in denen der Gutsherr die Ortsobrigkeit ist, ähnlich wie die deutschen Rittergutsbesitzer des Ostens in den »Gutsbezirken«. Der Gutsbesitzer war es hier, an den sich der Staat wegen der Steuern des territorium hielt – er verauslagte sie eventuell für die »Hintersassen« und zog sie wieder von ihnen ein – und der das Rekrutenkontingent der Grundherrschaft stellte: die Rekrutengestellung galt infolgedessen bald ebenso wie irgendeine andere öffentliche Leistung für eine Last des Gutes, dessen Arbeitskräfte – die Colonen – sie ja dezimierte.

.

Damit waren die Wege geebnet für die rechtliche Bindung des gutsherrlichen Kolonus an die Scholle. Seine Fronpflicht gegenüber dem Gutsherrn wurde, da dieser Fronberechtigter und Obrigkeit in einer Person war, von öffentlichen Lasten nicht unterschieden und er zur Pflicht zurückgeführt, wenn er sich ihr entzog. So wurde er tatsächlich auf dem Wege der Verwaltungspraxis ein dauernd in den Gutsbezirk und damit unter die Gutsherrschaft des Besitzers gebannter, schollenfester Fronbauer. Er wurde dem Staate gegenüber gewissermaßen »mediatisiert«. Und darüber erhob sich nun der »reichsunmittelbare« Stand der Grundherrn, der »possessores«, den wir in der späteren Kaiserzeit ebenso wie im ostgotischen und Merowingerreich als feststehenden Typus finden. Die ständische Gliederung hatte an Stelle des alten einfachen Gegensatzes von Freien und Unfreien begonnen. Eine in ihren einzelnen Stadien fast unmerkliche Entwicklung führte dazu, weil die ökonomischen Verhältnisse dahin drängten. Die Entwicklung der feudalen Gesellschaft lag in der Luft schon des spätrömischen Reiches.

.

Denn es ist offenbar, daß wir in dieser spätkaiserlichen Grundherrschaft mit dem Nebeneinanderstehen der beiden Kategorien fronpflichtiger Bauern: unfreier (servi) mit »ungemessener« Dienstpflicht und persönlich freier (coloni, tributarii) mit fest bestimmten Leistungen in Geld, Naturalabgaben, später mehr und mehr auch Naturalquoten, und daneben – nicht immer, aber regelmäßig – festen Fronpflichten, bereits den Typus des mittelalterlichen Fronhofs vor uns haben.

.

Mit Fronarbeit aber unter den Verkehrsverhältnissen des Altertums für den Absatz zu produzieren, war eine Unmöglichkeit. Für die Absatzproduktion war die disziplinierte Sklavenkaserne Vorbedingung. Zumal im Binnenland mußte mit ihrer Zergliederung in Bauernkathen die Absatzproduktion wegfallen, die dünnen Fäden des Verkehrs, die über die naturalwirtschaftliche Unterlage gesponnen waren, sich allmählich weiter lockern und zerreißen. Deutlich sehen wir das schon bei dem letzten erheblicheren römischen landwirtschaftlichen Schriftsteller, Palladius, der empfiehlt, möglichst sich so einzurichten, daß die Arbeit des Gutes alle Bedürfnisse decke, sich selbst trage, und so den Kauf entbehrlich mache. War die Spinnerei und Weberei ebenso wie das Mahlen und Backen von jeher von den Frauen des Gutshofs eigenwirtschaftlich besorgt worden, so stellte man nun auch Schmiede-, Tischler-, Maurer-, Zimmermannsarbeit und schließlich den Gesamtbedarf an gewerblichen Leistungen auf dem Gute mit dessen unfreien Fronhandwerkern her. Damit aber trat die dünne Schicht von freien, meist gegen Lohn und Kost arbeitenden, gewerblichen Arbeitern der Städte in ihrer relativen Bedeutung noch weiter zurück: die ökonomisch obenanstehenden Wirtschaften der Grundherren deckten ihren Bedarf naturalwirtschaftlich.

.

Istanbul

.

Arbeitsteilige Deckung des Eigenbedarfs des Gutsherrn wird in stets zunehmendem Maße der den »Oikos« beherrschende ökonomische Zweck. Die großen Güter lösen sich vom Markte der Stadt. Die Masse der mittleren und kleineren Städte büßen damit ihren wirtschaftlichen Nährboden: den stadtwirtschaftlichen Arbeits- und Güteraustausch mit dem umliegenden Lande, immer mehr ein. Sichtbar für uns, selbst durch das trübe, zerbrochene Glas der spätkaiserlichen Rechtsquellen, verfallen daher die Städte. Stets von neuem eifern die Kaiser gegen die Flucht aus der Stadt, dagegen insbesondere, daß die Possessoren ihre Behausungen in der Stadt aufgeben und abreißen, Getäfel und Einrichtung auf ihre Landsitze übertragen.

.

Auf dies Zusammensinken der Städte wirkt verstärkend hin die staatliche Finanzpolitik. Auch sie wird mit zunehmendem Finanzbedarf zunehmend naturalwirtschaftlich, der Fiskus ein »Oikos«, der seinen Bedarf so wenig wie möglich am Markte und so viel wie möglich aus eignen Mitteln deckt – damit aber die Bildung von Geldvermögen hemmt. Eine Wohltat war es vom Standpunkt der Untertanen, daß ein Hauptspekulationsgeschäft: die Steuerpacht, beseitigt wurde, und die eigene Abgabenerhebung an die Stelle trat. Rationeller war vielleicht die Besorgung der staatlichen Getreidezufuhr durch Schiffe, deren Herstellung der Staat durch Landanweisung belohnte, statt durch Vergebung an Unternehmer. Finanziell vorteilhaft war auch die offenbar zunehmende Monopolisierung zahlreicher einträglicher Zweige des Handels und der staatliche Bergbaubetrieb. Aber alles dies hemmte naturgemäß die Bildung privater Kapitalien und jeden Ansatz zur Entwicklung einer Schicht, die unseren modernen bürgerlichen Klassen entsprochen hätte. Und die Entwicklung dieses naturalwirtschaftlichen Finanzwesens vollzog sich zunehmend, je mehr das Reich aus einem das Land ausbeutenden Städtekonglomerat, welches seinen wirtschaftlichen Schwerpunkt an der Küste und in ihrem Verkehr fand, zu einem Staatswesen wurde, welches naturalwirtschaftliche Binnenländer politisch sich einzuverleiben und zu organisieren suchte. Die damit ungeheuer anschwellenden Staatsbedürfnisse geldwirtschaftlich zu decken, gestattete die dazu viel zu dünne Schale des Verkehrs nicht. Mit Notwendigkeit schwoll vielmehr der naturalwirtschaftliche Faktor im staatlichen Finanzwesen an.

.

Die Abgaben der Provinzen an den Staat waren von jeher zum guten Teil Natural-, zumal Getreideabgaben, aus denen die staatlichen Magazine gespeist wurden. In der Kaiserzeit wurde auch alles dasjenige, was die Verwaltung an gewerblichen Produkten bedurfte, immer weniger durch Kauf auf dem Markt oder Submission und immer mehr dadurch aufgebracht, daß man die Lieferung dem städtischen Gewerbe in natura auferlegte, welches zu diesem Behuf oft in Zwangszünften vereinigt wurde. Das drängte den kümmerlichen, freien Handwerker in die Situation eines faktisch erblichen Zunfthörigen. – Jene Naturaleinnahmen verbrauchte der Fiskus durch entsprechende Naturalausgaben. So suchte er namentlich die beiden Hauptposten seines Ausgabebudgets naturalwirtschaftlich zu decken: das Beamtentum und die Armee. Allein hier hatte die Naturalwirtschaft ihre Schranke.

.

Einen großen Binnenstaat regiert man dauernd nur durch ein besoldetes Berufsbeamtentum, welches die Stadtstaaten des Altertums zu entbehren vermochten. Die Gehälter der Staatsbeamten der diokletianischen Monarchie sind in sehr starkem Maße Naturalgehalte; sie sehen aus etwa wie ein stark vergrößertes Deputat eines heutigen mecklenburgischen Gutstagelöhners: einige Tausend Scheffel Getreide, eine bestimmte Kopfzahl Vieh, entsprechende Quantitäten Salz, Oel usw., kurz alle die Gegenstände, die der Beamte zu seiner Nahrung, Bekleidung und sonstigen Unterhaltung bedarf, werden auf die kaiserlichen Magazine angewiesen, daneben ein relativ recht mäßiges Taschengeld in bar. Aber trotz dieser offensichtlichen Tendenz zur Naturaldeckung zwang die Unterhaltung einer bedeutenden Beamtenhierarchie zu erheblichen Bargeldausgaben. Und in noch höherem Grade war dies der Fall mit der Deckung der militärischen Bedürfnisse des Reichs.

.

Ein Binnenstaat mit bedrohter Grenze bedarf eines stehenden Heeres. Das alte, auf Wehrpflicht und Selbstequipierung der Grundbesitzer ruhende Bürgerheer war schon zu Ende der Republik in ein vom Staat ausgerüstetes Heer mit proletarischer Rekrutierung verwandelt, – die Stütze der Cäsaren. Die Kaiserzeit schuf dann das nicht nur faktisch, sondern auch rechtlich, stehende Berufsheer. Um ein solches zu halten, braucht man zweierlei: Rekruten und Geld. Das Rekrutenbedürfnis war der Grund, weshalb die merkantilistischen Herrscher im Zeitalter des »aufgeklärten« Despotismus, so Friedrich II. und Maria Theresia, den Großbetrieb in der Landwirtschaft niederhielten, indem sie das Bauernlegen verboten. Nicht aus Humanitätsgründen und Liebe für die Bauern geschah dies. Nicht der einzelne Bauer wurde geschützt, – ihn durfte der Gutsherr getrost fortjagen, sofern er nur einen an die Stelle setzte. Vielmehr war der Grund: wenn, nach Friedrich Wilhelm I., »überflüssige Bauernkerls« eine Quelle der Rekrutierung sein sollten, mußten solche dasein. Deshalb wurde die Verminderung des vorhandenen Bauernquantums durch Einziehung von Bauernstellen verboten, weil sie die Rekrutierung gefährdete und das Land entvölkerte. – Aus ähnlichem Grunde griffen auch die Cäsaren in die Verhältnisse der Kolonen ein und verboten z.B. die Steigerung ihrer Lasten. – Andrerseits beförderten die merkantilistischen Herrscher kräftig die großen Manufakturen, weil sie das Staatsgebiet »peuplierten« und – zweitens – Geld ins Land brachten. Friedrich der Große verfolgte mit Steckbriefen nicht nur seine desertierenden Soldaten, sondern auch seine desertierenden Arbeiter und – Fabrikanten. Dies war den Cäsaren verschlossen, da eine für den Absatz produzierende Großindustrie mit freier Arbeit nicht existierte und nicht entstehen konnte. Vielmehr ging mit dem Sinken der Städte und des Verkehrs und mit dem Rückfall in die Naturalwirtschaft umgekehrt die Möglichkeit, steigende Geldsteuern zu erschwingen, für das Land immer mehr verloren. Und bei dem Arbeitermangel, den das Versiegen des Sklavenmarktes brachte, war die Rekrutierung aus den Kolonen eine für die Güter ruinöse Last, der sie sich mit allen Mitteln zu entziehen suchten. Aus der verfallenden Stadt flieht der Kantonpflichtige auf das Land in die Kolonenhörigkeit, weil der unter dem Druck des Arbeitermangels stehende Possessor das Interesse hat, ihn der Rekrutierung zu entziehen. Die späteren Cäsaren kämpfen ebenso gegen die Flucht der Bürger aufs Land, wie die späteren Hohenstaufen gegen die Flucht der Hörigen in die Städte.

.

Istanbul

.

Deutlich finden wir die Rückwirkung dieser Rekrutennot im Heere der Kaiserzeit. Italien ist seit Vespasian aushebungsfrei; seit Hadrian schwindet die Mischung der Kontingente und sucht man zur Kostenersparung vielmehr die Heere möglichst aus dem Bezirk ihres Standortes zu rekrutieren, – der früheste Vorbote vom Zerfall des Reichs. Aber noch weiter: wenn man die Heimatsangaben der entlassenen Soldaten durch die Jahrhunderte verfolgt, so zeigt sich, daß die Zahl derjenigen, welche als »Lagerkinder« (castrenses) bezeichnet sind, in der Kaiserzeit von wenigen Prozenten der Gesamtheit bis auf einen der Hälfte nahekommenden Bruchteil sich steigert, – mit andern Worten: das römische Heer erzeugt sich zu einem fortwährend zunehmenden Bruchteil aus sich selbst. Wie an Stelle des ehelosen Kasernensklaven der Bauer im Schoße eigner Familie tritt, so – wenigstens zum Teil – an Stelle des ehelosen Kasernen- oder richtiger Lagersoldaten der in Soldatenehe stehende, faktisch erbliche Berufssöldner. Und auch die zunehmende Rekrutierung des Heeres aus Barbaren hat in erster Linie den Zweck der Schonung der Arbeitskräfte des eigenen Landes, insbesondere der Arbeitskräfte der großen Güter. Völlig naturalwirtschaftlich versucht man endlich durch Beleihung von Barbaren mit Land gegen Kriegsdienstpflicht die Grenzwache zu bestreiten, und diese Form, der entfernte Vorbote des Lehens, findet zunehmende Verwendung. Das Heer, welches das Reich beherrscht, wird so ein von jeder Beziehung zur einheimischen Bevölkerung sich immer mehr loslösender Barbarenhaufe. Der siegreiche Einbruch der Barbaren von außerhalb bedeutete deshalb für die Provinzialen im Innern des Reiches im ersten Augenblick wesentlich nur einen Wechsel der Einquartierung: selbst die Form des römischen Einquartierungswesens wurde ja übernommen. Es scheint, daß in Gallien die Barbaren keineswegs überall als Eroberer gefürchtet, sondern hie und da als Befreier von dem Druck der römischen Verwaltung begrüßt wurden. – Und das ist begreiflich.

.

Denn nicht nur die Stellung der Rekruten war es, welche aus den Mitteln der eigenen Bevölkerung zu bestreiten dem alternden Reich schwer fiel, sondern schwerer noch drückten die in Naturalwirtschaft zurücksinkenden Völker die Geldsteuern, ohne welche ein Soldheer schlechterdings nicht zu unterhalten ist. Um die Geldaufbringung dreht sich immer mehr die ganze Staatskunst und immer deutlicher zeigt sich die ökonomische Unfähigkeit der wesentlich nur noch für den Eigenbedarf produzierenden Possessoren, Geldabgaben zu leisten. Ja, – wenn der Kaiser ihnen gesagt hätte: »Wohlan, laßt eure Kolonen euch Waffen schmieden, setzt euch zu Pferde und schützt mit mir die Scholle, von der ihr lebt« – dies hätten sie ökonomisch leisten können. Aber damit wäre man eben schon im Mittelalter und beim Feudalheer gewesen. In der Tat: wie die feudale Gliederung der Gesellschaft, so war die feudale Wehrverfassung das Ziel, welchem die spätrömische Entwicklung zustrebte und welches – nach dem kurzen und nur lokalen Rückschlag in der Völkerwanderungszeit zugunsten kolonisierender Bauernheere – schon in der Karolingerzeit in der Hauptsache erreicht wurde. Allein mit feudalen Ritterheeren kann man zwar fremde Kronen erobern, die Landesmark eines beschränkten Territoriums verteidigen, aber nicht die Einheit eines Weltreichs wahren, und hundertmeilige Grenzen gegen landhungrige Eroberer halten: deshalb war für die spätrömische Zeit der Uebergang zu der Form der Heeresverfassung, welche dem naturalwirtschaftlichen Untergrund entsprach, nicht möglich. Daher mußte Diokletian die Reorganisation der Staatsfinanzen auf dem Boden einheitlicher Geldsteuern versuchen, und bis zuletzt blieb die Stadt die offizielle unterste Zelle des Staatsorganismus. Aber die ökonomische Unterlage der breiten Masse der römischen Städte schwand immer mehr: sie saßen wie Schröpfköpfe im Interesse des geldbedürftigen staatlichen Verwaltungsapparats auf einem Untergrund, der sich mit einem Netz von Grundherrschaften überzogen hatte. Der Zerfall des Reichs war die notwendige politische Folge des allmählichen Schwindens des Verkehrs und der Zunahme der Naturalwirtschaft. Er bedeutete im wesentlichen nur den Wegfall jenes Verwal tungsapparats und damit des geldwirtschaftlichen politischen Ueberbaus, der dem naturalwirtschaftlichen ökonomischen Unterbau nicht mehr angepaßt war.

.

Als dann nach einem halben Jahrtausend der späte Testamentsvollstrecker Diokletians, Karl der Große, die politische Einheit des Okzidents wieder erweckte, da geschah dies auf streng naturalwirtschaftlicher Grundlage. Wer die Instruktion für die Domänenverwalter (villici) liest – das berühmte capitulare de villis, durch seine Sachkunde und Barschheit an Verfügungen Friedrich Wilhelms I. erinnernd –, findet die deutlichste Illustration dazu. Neben dem König figuriert auch die Königin als Oberinstanz: die Hausfrau des Königs ist sein Finanzminister. Und das mit Recht: es handelt sich bei dieser »Finanzverwaltung« vornehmlich um die Bedürfnisse des königlichen Küchenzettels und Haushalts, der mit dem »Staatshaushalt« identisch ist. Es wird verfügt, was von den Inspektoren an den Hof des Königs zu liefern ist: – z.B. Getreide, Fleisch, Gewebe, merkwürdig große Quantitäten Seife usw., kurz was der König verbraucht für sich, für seine Haus- und Tischgenossen, und für den politischen Dienst, z.B. Pferde und Fuhrwerke für den Krieg. Verschwunden ist das stehende Heer und das besoldete Beamtentum und damit – selbst dem Begriff nach – die Steuer. Seine Beamten speist der König am eigenen Tisch oder stattet sie mit Land aus; das sich selbst ausrüstende Heer aber ist im Begriff, endgültig ein Reiterheer und damit ein Wehrstand ritterlicher Grundherren zu werden. Verschwunden ist aber auch der interlokale Güteraustausch: die Fäden des Verkehrs zwischen den eigenwirtschaftlichen Zellen des Wirtschaftslebens sind gerissen, der Handel auf die Stufe des Wandergewerbes in den Händen Stammfremder – Griechen und Juden – zurückentwickelt.

.

Verschwunden ist die Stadt, – die Karolingerzeit kennt sie als spezifischen verwaltungsrechtlichen Begriff überhaupt nicht. Die Grundherrschaften sind die Träger der Kultur – auch die Unterlage der Klöster –; Grundherren die politischen Funktionäre; ein Grundherr, der größte, der König selbst, – ein überaus ländlicher Analphabet. Auf dem Lande liegen seine Pfalzen, deshalb hat er keine Residenz: er ist ein Herrscher, der, um seines Lebensunterhalts willen, mehr reist, als selbst moderne Monarchen – denn er lebt, indem er von Pfalz zu Pfalz zieht und verzehrt, was für ihn aufgespeichert ist. – Die Kultur ist ländlich geworden.–

.

Der Kreislauf der ökonomischen Entwicklung des Altertums hat sich vollendet. Scheinbar völlig vernichtet ist seine Geistesarbeit.

.

Istanbul

.

In den Tiefen der Gesellschaft vollzogen sich und mußten sich vollziehen organische Strukturänderungen, die im ganzen doch einen gewaltigen Gesundungsprozeß bedeuteten. Die Einzelfamilie und der Privatbesitz wurden den Massen der Unfreien zurückgegeben; diese selbst aus der Situation des »sprechenden Inventars« langsam wieder in den Kreis der Menschen hinaufgehoben, deren Familienexistenz das emporwachsende Christentum dann mit zähen moralischen Garantien umgab: schon die spätkaiserlichen Bauernschutzgesetze erkennen den Zusammenhalt der unfreien Familie in einem vorher nicht gekannten Maße an. Freilich sank zugleich ein Teil der freien Bevölkerung zu faktischer Hörigkeit, und die raffiniert gebildete Aristokratie des Altertums zur Barbarei herab. Der naturalwirtschaftliche Untergrund, den das Anschwellen der unfreien Arbeit der antiken Kulturentwicklung untergeschoben hatte, war zunächst immer weiter gewuchert, je mehr der Sklavenbesitz die Vermögen differenzierte, und hatte nach dem Uebergang des politischen Schwergewichts von der Küste auf das Binnenland und nach dem Versiegen der Menschenzufuhr seine zum Feudalismus drängende Struktur auch dem ursprünglich verkehrswirtschaftlichen Oberbau aufgezwungen.

.

So schwand die dünn gewordene Hülle der antiken Kultur, und das Geistesleben der okzidentalen Menschheit sank in lange Nacht. Sein Niedersinken gemahnt aber an jenen Riesen der hellenischen Mythe, der neue Kraft gewann, wenn er am Busen der Mutter Erde ruhte. Fremdartig wäre freilich den alten Klassikern ihre Umgebung erschienen, wäre etwa einer von ihnen in der Karolingerzeit in seinen Pergamenten erwacht und hätte er die Welt aus seiner Klosterzelle gemustert: die Düngerluft des Fronhofes hätte ihn angeweht. Allein sie schliefen nun den Winterschlaf, wie die Kultur überhaupt, im Schoße des wieder ländlich gewordenen Wirtschaftslebens. Und es weckte sie auch nicht Minnesang und Turnier der feudalen Gesellschaft. Erst als auf der Grundlage der freien Arbeitsteilung und des Verkehrs die Stadt im Mittelalter wieder erstanden war, als dann der Uebergang zur Volkswirtschaft die bürgerliche Freiheit vorbereitete und die Gebundenheit unter den äußern und innern Autoritäten des Feudalzeitalters sprengte, da erhob sich der alte Riese in neuer Kraft und hob auch das geistige Vermächtnis des Altertums empor an das Licht der modernen bürgerlichen Kultur.“

.

Istanbul

.

Wie ging es nun „im Licht der modernen bürgerlichen Kultur“ weiter mit den Bauern? In „Die Bauernfrage in Frankreich und Deutschland“ schreibt Friedrich Engels 1895:

.

„Die bürgerlichen und reaktionären Parteien wundern sich ungemein, daß jetzt plötzlich und überall bei den Sozialisten die Bauernfrage auf die Tagesordnung kommt. Sie sollten sich, von Rechts wegen, wundern, daß dies nicht längst geschehn. Von Irland bis Sizilien, von Andalusien bis Rußland und Bulgarien ist der Bauer ein sehr wesentlicher Faktor der Bevölkerung, der Produktion und der politischen Macht. Nur zwei westeuropäische Gebiete bilden eine Ausnahme. Im eigentlichen Großbritannien hat Großgrundbesitz und große Agrikultur den selbstwirtschaftenden Bauer total verdrängt; im ostelbischen Preußen ist derselbe Prozeß seit Jahrhunderten im Gang, und auch hier wird der Bauer mehr und mehr entweder „gelegt“ oder doch ökonomisch und politisch in den Hintergrund gedrängt.

.

Als politischer Machtfaktor bewährt sich der Bauer bisher meist nur durch seine in der Isolierung des Landlebens begründete Apathie. Diese Apathie der großen Masse der Bevölkerung ist die stärkste Stütze nicht nur der parlamentarischen Korruption in Paris und Rom, sondern auch des russischen Despotismus. Aber sie ist durchaus nicht unüberwindlich. Seit dem Entstehen der Arbeiterbewegung ist es in Westeuropa, besonders da, wo das bäuerliche Parzelleneigentum vorherrscht, den Bourgeois nicht eben schwer geworden, der Bauernphantasie die sozialistischen Arbeiter als partageux, als „Teiler“ verdächtig und verhaßt zu machen, als faule, gierige Städter, die auf das Bauerneigentum spekulieren. Die unklaren sozialistischen Aspirationen der Februarrevolution 1848 wurden durch die reaktionären Stimmzettel der französischen Bauern rasch aus dem Weg geschafft; der Bauer, der seine Ruh‘ haben wollte, holte nun noch aus dem Schatz seiner Erinnerungen die Legende vom Bauernkaiser Napoleon hervor und schuf das Zweite Kaiserreich. Wir alle wissen, was diese eine Bauerntat dem französischen Volk gekostet hat; an ihren Folgen laboriert es noch heute.

.

Seit jener Zeit aber hat sich manches geändert. Die Entwicklung der kapitalistischen Produktionsform hat dem Kleinbetrieb in der Landwirtschaft den Lebensnerv abgeschnitten; er verfällt und verkommt unrettbar. Die Konkurrenz Nord- und Südamerikas und Indiens hat den europäischen Markt mit wohlfeilem Getreide überschwemmt, so wohlfeil, daß kein einheimischer Produzent damit konkurrieren kann. Großgrundbesitzer und Kleinbauer sehn beide gleichmäßig den Untergang vor Augen. Und da sie beide Grundbesitzer und Landleute sind, wirft sich der Großgrundbesitzer zum Vorkämpfer der Interessen des Kleinbauern auf, und der Kleinbauer – im ganzen und großen – akzeptiert diesen Vorkämpfer.

.

Inzwischen aber ist im Westen eine mächtige sozialistische Arbeiterpartei herangewachsen. Die dunklen Ahnungen und Gefühle aus der Zeit der Februarrevolution haben sich geklärt, ausgeweitet, vertieft zu einem allen wissenschaftlichen Ansprüchen genügenden Programm mit bestimmten handgreiflichen Forderungen; diese Forderungen werden vertreten im deutschen, im französischen, im belgischen Parlament von einer stets wachsenden Zahl sozialistischer Abgeordneten. Die Eroberung der politischen Macht durch die sozialistische Partei ist in absehbare Nähe gerückt. Um aber die politische Macht zu erobern, muß diese Partei vorher von der Stadt aufs Land gehn, muß eine Macht werden auf dem Land. Sie, die vor allen andern Parteien voraus hat die klare Einsicht in den Zusammenhang der ökonomischen Ursachen mit den politischen Folgen, die also auch die Wolfsgestalt unter dem Schafspelz des großgrundherrlichen zudringlichen Bauernfreunds längst erspäht hat – darf sie den dem Untergang geweihten Bauern ruhig in den Händen seiner falschen Beschützer lassen, bis er aus einem passiven in einen aktiven Gegner der industriellen Arbeiter verwandelt wird? Und damit sind wir inmitten der Bauernfrage.

.

Istanbul

.

Die Landbevölkerung, an die wir uns wenden können, besteht aus sehr verschiednen Bestandteilen, die je nach den einzelnen Gegenden wieder sehr verschiedner Art sind.

.

Im Westen Deutschlands, wie in Frankreich und Belgien, herrscht die kleine Kultur von Parzellenbauern vor, die in der Mehrzahl Eigentümer, in der Minderzahl Pächter ihrer Landstücke sind.

.

Im Nordwesten – Niedersachsen und Schleswig-Holstein – gibt es vorwiegend große und Mittelbauern, die ohne Knechte und Mägde und selbst Taglöhner nicht fertig werden. Ebenso in einem Teil von Bayern.

.

Im ostelbischen Preußen und Mecklenburg haben wir das Gebiet des großen Grundbesitzes und der großen Kultur mit Hofgesinde, Instleuten und Taglöhnern, dazwischen Klein- und Mittelbauern in relativ schwacher und stets abnehmender Proportion.

.

In Mitteldeutschland finden sich alle diese Betriebs- und Besitzformen je nach der Lokalität in verschiedenen Verhältnissen gemischt, ohne bestimmtes Vorherrschen der einen oder ändern auf einer größeren Fläche.

.

Außerdem gibt es Gegenden von verschiedner Ausdehnung, wo das eigne oder gepachtete Ackerland zur Ernährung der Familie nicht ausreicht, sondern nur als Grundlage dient für den Betrieb einer Hausindustrie und dieser letzteren die sonst unbegreiflichen, niedrigen Löhne sicherstellt, welche den Produkten, gegenüber aller fremden Konkurrenz, stetigen Absatz verschaffen.

.

Istanbul

.

Welche von diesen Unterabteilungen der Landbevölkerung können für die sozialdemokratische Partei gewonnen werden? Wir untersuchen diese Frage selbstredend nur in ihren großen Zügen; wir nehmen nur die scharf ausgeprägten Formen heraus; zur Berücksichtigung der Mittelstufen und gemischten Landbevölkerungen fehlt uns der Raum.

.

Fangen wir an mit dem Kleinbauer. Er ist nicht nur für Westeuropa im allgemeinen von allen Bauern der wichtigste, sondern er liefert uns auch den für die ganze Frage kritischen Fall. Sind wir uns über unsre Stellung zum Kleinbauern klar, so haben wir alle Anhaltspunkte zur Bestimmung unsrer Haltung gegenüber den andern Bestandteilen des Landvolks.

.

Unter Kleinbauer verstehen wir hier den Eigentümer oder Pächter – namentlich den ersteren – eines Stückchens Land, nicht größer, als er mit seiner eignen Familie in der Regel bebauen kann, und nicht kleiner, als was die Familie ernährt. Dieser Kleinbauer, wie der kleine Handwerker, ist also ein Arbeiter, der sich vom modernen Proletarier dadurch unterscheidet, daß er noch im Besitz seiner Arbeitsmittel ist; also ein Überbleibsel einer vergangnen Produktionsweise. Von seinem Vorfahren, dem leibeignen, hörigen oder sehr ausnahmsweise auch freien zins- und fronpflichtigen Bauern, unterscheidet er sich dreifach. Erstens dadurch, daß die französische Revolution ihn von den feudalen Lasten und Diensten, die er dem Grundherrn schuldete, befreit und in der Mehrzahl der Fälle, wenigstens auf dem linken Rheinufer, ihm sein Bauerngut als freies Eigen überantwortet hat. – Zweitens dadurch, daß er den Schutz und die Beteiligung an der selbstverwaltenden Markgenossenschaft und damit seinen Anteil an den Nutzungen der früheren gemeinen Mark verloren hat. Die gemeine Mark ist teils vom ehemaligen Feudalherrn, teils durch aufgeklärt-römischrechtlich-bürokratische Gesetzgebung wegeskamotiert und dem modernen Kleinbauern damit die Möglichkeit entzogen, sein Arbeitsvieh ohne gekauftes Futter zu ernähren. Ökonomisch wiegt aber der Verlust der Marknutzungen den Wegfall der Feudallasten überreichlich auf; die Zahl der Bauern, die kein eignes Arbeitsvieh halten können, wächst fortwährend. – Drittens unterscheidet der heutige Bauer sich durch den Verlust der Hälfte seiner früheren produktiven Tätigkeit. Früher erzeugte er mit seiner Familie aus selbsterzeugtem Rohstoff den größten Teil der Industrieprodukte, deren er bedurfte; was sonst noch nötig, besorgten Dorfnachbarn, die Handwerk neben dem Landbau betrieben und meist in Tauschartikeln oder Gegendiensten bezahlt wurden. Die Familie und noch mehr das Dorf genügte sich selbst, produzierte fast alles, was es brauchte. Es war fast reine Naturalwirtschaft, Geld wurde fast gar nicht benötigt. Die kapitalistische Produktion hat dem ein Ende gemacht vermittelst der Geldwirtschaft und der großen Industrie. War aber die Marknutzung die eine Grundbedingung seiner Existenz, so war der industrielle Nebenbetrieb die andere. Und so sinkt der Bauer immer tiefer. Steuern, Mißwachs, Erbteilungen, Prozesse treiben einen Bauer nach dem andern zum Wucherer, die Verschuldung wird immer allgemeiner und für jeden einzelnen immer tiefer – kurz, unser Kleinbauer ist wie jeder Überrest einer vergangnen Produktionsweise unrettbar dem Untergang verfallen. Er ist ein zukünftiger Proletarier.

.

Istanbul

.

Als solcher sollte er der sozialistischen Propaganda offne Ohren leihen. Daran aber verhindert ihn einstweilen noch sein eingefleischter Eigentumssinn. Je schwerer ihm der Kampf wird um sein gefährdetes Fetzchen Land, mit desto gewaltsamerer Verzweiflung klammert er sich daran fest, um so mehr sieht er im Sozialdemokraten, der von Überweisung des Grundeigentums an die Gesamtheit spricht, einen ebenso gefährlichen Feind wie im Wucherer und Advokaten. Wie soll die Sozialdemokratie dies Vorurteil überwinden? Was kann sie dem untergehenden Kiembauer bieten, ohne sich selbst untreu zu werden?

.

Hier finden wir einen praktischen Anhaltspunkt im Agrarprogramm der französischen Sozialisten marxistischer Richtung, das um so beachtenswerter ist, weil es aus dem klassischen Land der Kleinbauernwirtschaft kommt.

.

Auf dem Marseiller Kongreß 1892 wurde das erste Agrarprogramm der Partei angenommen. Es verlangt für die besitzlosen ländlichen Arbeiter (also Taglöhner und Hofgesinde): Minimallohn, durch Fachvereine und Gemeinderäte festgesetzt; ländliche Gewerbegerichte, zur Hälfte aus Arbeitern bestehend; Verbot des Verkaufs von Gemeindeland und Verpachtung der Staatsdomänen an die Gemeinden, die dies sämtliche eigne und gepachtete Land an Assoziationen besitzloser Landarbeiterfamilien zur gemeinsamen Bebauung, unter Verbot der Anwendung von Lohnarbeitern und unter Kontrolle der Gemeinde, vermieten sollen; Alters- und Invaliditätspensionen, bestritten durch eine besondre Steuer auf das Großgrundeigentum.

.

Für die Kleinbauern, worunter hier noch die Pächter speziell berücksichtigt werden, wird gefordert: Anschaffung von landwirtschaftlichen Maschinen durch die Gemeinde, zur Vermietung zum Kostpreis an die Bauern; Bildung bäuerlicher Genossenschaften zum Ankauf von Dünger, Drainröhren, Aussaat etc. und zum Verkauf der Produkte; Aufhebung der Steuer auf den Eigentumswechsel von Grundbesitz, wenn der Wert nicht über 5.000 frs. beträgt; schiedsrichterliche Kommissionen nach irischem Muster zur Herabsetzung übermäßiger Pachtpreise und zur Entschädigung der abtretenden Pächter und Teilpächter (metayers) für durch sie erwirkte Wertsteigerung des Grundstücks; Abschaffung des Art. 2102 des Code civil, der dem Grundeigentümer ein Pfandrecht auf die Ernte gibt, und Abschaffung des Rechts der Gläubiger, die wachsende Ernte zu pfänden; Feststellung eines unpfändbaren Bestands von Ackergerät, Ernte, Aussaat, Dünger, Arbeitsvieh, kurz von allem, was dem Bauern zum Betrieb seines Geschäfts unumgänglich ist; Revision des längst veralteten allgemeinen Landeskatasters und bis dahin lokale Revision in jeder Gemeinde; endlich unentgeltlichen landwirtschaftlichen Fortbildungsunterricht und landwirtschaftliche Versuchsstationen.

.

Man sieht, die Forderungen im Interesse der Bauern – die zugunsten der Arbeiter gehn uns hier einstweilen nichts an – sind nicht sehr weitgehend. Ein Teil davon ist anderwärts schon durchgeführt. Die Pächter-Schiedsgerichte berufen sich ausdrücklich auf irisches Vorbild. Die bäuerlichen Genossenschaften bestehn schon in den Rheinlanden. Die Katasterrevision ist in ganz Westeuropa ein stehender frommer Wunsch aller Liberalen und selbst Bürokraten. Auch die übrigen Punkte könnten durchgeführt werden, ohne der bestehenden kapitalistischen Ordnung wesentlichen Schaden zu tun. Dies einfach zur Charakterisierung des Programms; ein Vorwurf liegt nicht darin, im Gegenteil.

.

Berliner Poller. Photo: Helmut Höge

.

Mit diesem Programm machte die Partei bei den Bauern der verschiedensten Gegenden Frankreichs so gute Geschäfte, daß – der Appetit kommt ja mit dem Essen – man sich gedrungen fühlte, es noch weiter dem Geschmack der Bauern anzupassen. Man fühlte allerdings, daß man sich da auf gefährlichen Boden begab. Wie sollte man dem Bauer helfen können, dem Bauer nicht als zukünftigem Proletarier, sondern als gegenwärtigem besitzenden Bauer, ohne die Grundprinzipien des allgemeinen sozialistischen Programms zu verletzen? Um diesem Einwand zu begegnen, leitete man die neuen praktischen Vorschläge ein mit einer theoretischen Motivierung, welche nachzuweisen sucht, daß es im Prinzip des Sozialismus liegt, das kleinbäuerliche Eigentum gegen den Untergang durch die kapitalistische Produktionsweise zu schützen, obwohl man selbst vollkommen einsieht, daß dieser Untergang unvermeidlich ist. Diese Motivierung wie die Forderungen selbst, die im September d.J. auf dem Kongreß von Nantes angenommen wurden, wollen wir uns jetzt näher ansehn.

.

Die Motivierung beginnt:

„In Erwägung, daß nach dem Wortlaut des allgemeinen Programms der Partei die Produzenten frei sein können nur soweit sie sich im Besitz der Produktionsmittel befinden;

.

in Erwägung, daß zwar auf dem Gebiet der Industrie diese Produktionsmittel bereits bis zu dem Grad kapitalistisch zentralisiert sind, daß sie den Produzenten nur in gemeinschaftlicher oder gesellschaftlicher Form zurückgegeben werden können; daß dies aber – wenigstens im heutigen Frankreich – auf dem Gebiet des Landbaus keines- wegs der Fall ist, das Produktionsmittel, nämlich der Boden, vielmehr noch in sehr vielen Orten sich als Einzelbesitz in den Händen der einzelnen Produzenten befindet;

.

in Erwägung, daß, wenn dieser durch das Parzelleneigentum charakterisierte Zustand unrettbar dem Untergang geweiht ist (est fatalement appelé à disparaître), dennoch der Sozialismus diesen Untergang nicht zu beschleunigen hat, da ja seine Aufgabe nicht darin besteht, das Eigentum von der Arbeit zu scheiden, sondern im Gegenteil in denselben Händen diese beiden Faktoren aller Produktion zu vereinigen, Faktoren, deren Trennung die Knechtschaft und das Elend der zu Proletariern herabgedrückten Arbeiter zur Folge hat;

.

in Erwägung, daß, wenn es einerseits die Pflicht des Sozialismus ist, die Ackerbauproletarier wieder in den Besitz – in gemeinschaftlicher oder gesellschaftlicher Form – der großen Domänen zu setzen, nach Enteignung der jetzigen müßigen Eigentümer derselben, es andrerseits seine nicht weniger gebieterische Pflicht ist, die selbstarbeitenden Bauern im Besitz ihrer Landstückchen zu erhalten gegenüber dem Fiskus, dem Wucher und den Eingriffen der neuerstandnen großen Grundherren;

.

in Erwägung, daß es angemessen ist, diesen Schutz auszudehnen auf die Produzenten, die unter dem Namen Pächter oder Teilpächter (metayers) fremdes Land bebauen und die, wenn sie Taglöhner ausbeuten, dazu gewissermaßen gezwungen sind durch die an ihnen selbst verübte Ausbeutung – hat die Arbeiterpartei – die, im Gegensatz zu den Anarchisten, für die Umgestaltung der gesellschaftlichen Ordnung nicht auf die Steigerung und Ausbreitung des Elends rechnet, sondern die Befreiung der Arbeit und der Gesellschaft überhaupt nur erwartet von der Organisation und den gemeinsamen Anstrengungen der Arbeiter sowohl des Landes wie der Städte, von ihrer Besitzergreifung der Regierung und der Gesetzgebung – das folgende Agrarprogramm angenommen, um dadurch alle Elemente der ländlichen Produktion, alle Tätigkeiten, die unter verschiedenen Rechtstiteln den nationalen Grund und Boden verwerten, zusammenzubringen in demselben Kampf gegen den gemeinsamen Feind: die Feudalität des Grundbesitzes.“

.

Berlin

.

Sehen wir uns nun diese „Erwägungen“ etwas näher an. Zunächst muß der Satz des französischen Programms, daß die Freiheit der Produzenten den Besitz der Produktionsmittel voraussetzt, ergänzt werden durch die gleich darauf folgenden: daß der Besitz der Produktionsmittel nur in zwei Formen möglich ist: entweder als Einzelbesitz, welche Form nie und nirgends allgemein für die Produzenten bestanden hat und täglich mehr durch den industriellen Fortschritt unmöglich gemacht wird; oder aber als Gemeinbesitz, eine Form, deren materielle und intellektuelle Voraussetzungen schon durch die Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft selbst hergestellt worden sind; daß also die gemeinschaftliche Besitzergreifung der Produktionsmittel zu erkämpfen ist mit allen dem Proletariat zur Verfügung stehenden Mitteln.

.

Der Gemeinbesitz der Produktionsmittel wird also hier als einziges zu erstrebendes Hauptziel aufgestellt. Nicht nur für die Industrie, wo der Boden schon vorbereitet ist, sondern allgemein, also auch für die Agrikultur. Der Einzelbesitz hat nach dem Programm nie und nirgends allgemein für alle Produzenten gegolten; ebendeshalb, und weil der industrielle Fortschritt ihn ohnehin beseitigt, hat der Sozialismus kein Interesse an seiner Aufrechterhaltung, wohl aber an seiner Beseitigung; denn da, wo und soweit er besteht, macht er den Gemeinbesitz unmöglich. Wenn wir uns einmal auf das Programm berufen, dann auch auf das ganze Programm, das den in Nantes zitierten Satz sehr bedeutend modifiziert, indem es die darin ausgesprochene allgemein-geschichtliche Wahrheit erst in die Bedingungen faßt, unter denen allein sie heute in Westeuropa und Nordamerika eine Wahrheit bleiben kann.

.

Berlin

.

Der Besitz der Produktionsmittel durch die einzelnen Produzenten verleiht heutzutage diesen Produzenten keine wirkliche Freiheit mehr. Das Handwerk in den Städten ist schon ruiniert, in Großstädten wie London ist es sogar schon total verschwunden, ersetzt durch Großindustrie, Schwitzsystem und elende Pfuscher, die vom Bankerott leben. Der selbstwirtschaftende Kleinbauer ist weder im sichern Besitz seines Stückchens Land, noch ist er frei. Er wie sein Haus, sein Hof, seine paar Felder gehören dem Wucherer; seine Existenz ist unsicherer als die des Proletariers, der wenigstens dann und wann ruhige Tage erlebt, was dem gepeinigten Schuldsklaven nie vorkommt. Streicht den Artikel 2102 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, sichert dem Bauern durchs Gesetz einen unpfändbaren Bestand an Ackergerät, Vieh etc.; gegen eine Zwangslage, worin er sein Vieh „freiwillig“ selbst verkaufen, wo er sich mit Leib und Seele dem Wucherer verschreiben muß und froh ist, sich eine Galgenfrist zu erkaufen, könnt ihr ihn nicht sichern. Euer Versuch, den Kleinbauern in seinem Eigentum zu schützen, schützt nicht seine Freiheit, sondern nur die besondere Form seiner Knechtschaft; sie verlängert eine Lage, worin er weder leben noch sterben kann; die Berufung auf den ersten Absatz eures Programms ist also hier keineswegs am Platz.

.

Die Motivierung sagt, im heutigen Frankreich befinde sich das Produktionsmittel, nämlich der Boden, noch an sehr vielen Orten als Einzelbesitz in den Händen der einzelnen Produzenten; die Aufgabe des Sozialismus aber sei nicht, das Eigentum von der Arbeit zu scheiden, sondern im Gegenteil, diese beiden Faktoren aller Produktion in denselben Händen zu vereinigen. – Wie bereits angedeutet, ist letzteres in dieser Allgemeinheit keineswegs die Aufgabe des Sozialismus; seine Aufgabe ist vielmehr nur die Übertragung der Produktionsmittel an die Produzenten als Gemeinbesitz. Sobald wir dies aus den Augen lassen, führt uns obiger Satz direkt in die Irre, nämlich dahin, daß der Sozialismus berufen sei, das jetzige Scheineigentum des kleinen Bauern an seinen Feldern in wirkliches zu verwandeln, also den kleinen Pächter in einen Eigentümer und den verschuldeten in einen schuldenfreien Eigentümer. Der Sozialismus hat allerdings ein Interesse daran, daß dieser falsche Schein des bäuerlichen Eigentums verschwinde; aber nicht auf diese Art.

.

Jedenfalls sind wir nun so weit, daß die Motivierung es schlankweg für die Pflicht des Sozialismus erklären kann, und zwar für seine gebieterische Pflicht,

.

„die selbstarbeitenden Bauern im Besitz ihrer Landstückchen zu erhalten gegenüber dem Fiskus, dem Wucher und den Eingriffen der neuerstandenen großen Grundherren“.

.

Die Motivierung überträgt hiermit dem Sozialismus die gebieterische Pflicht, etwas durchzuführen, was sie im vorigen Absatz für unmöglich erklärt hat. Sie gibt ihm auf, das Parzelleneigentum der Bauern zu „erhalten“, trotzdem sie selbst sagt, dies Eigentum sei „unrettbar dem Untergang geweiht“. Der Fiskus, der Wucher und die neuerstandnen großen Grundherren, was sind sie anders als nur die Instrumente, durch welche die kapitalistische Produktion diesen unvermeidlichen Untergang vollzieht? Mit welchen Mitteln „der Sozialismus“ den Bauer gegen diese Dreieinigkeit schützen soll, werden wir weiter unten sehn.

.

Aber nicht nur der Kleinbauer soll in seinem Eigentum geschützt werden. Es ist ebenfalls

.

„angemessen, diesen Schutz auszudehnen auf die Produzenten, die unter dem Namen Pächter oder Teilpächter (metayers) fremdes Land bebauen und die, wenn sie Taglöhner ausbeuten, dazu gewissermaßen gezwungen sind durch die an ihnen selbst verübte Ausbeutung“.

.

Hier kommen wir schon auf ein ganz absonderliches Gebiet. Der Sozialismus richtet sich ganz speziell gegen die Ausbeutung der Lohnarbeit. Und hier wird es für die gebieterische Pflicht des Sozialismus erklärt, die französischen Pächter dabei zu schützen, wenn sie „Taglöhner ausbeuten“ – so heißt es wörtlich! Und zwar, weil sie gewissermaßen dazu gezwungen werden „durch die an ihnen selbst verübte Ausbeutung“!

.