Regime-Change

Was dem „New Age“ in den Achtzigerjahren der Delphin als Symboltier war, ist nun in den postgesellschaftlichen Projektwelten der Wolf.

Nach 2001 kam es dabei aber zu einem „Wolfs-Turn“: Aus den Bestien wurden Vorbilder. Das verdankte das Raubtier den Frauen: Hatte schon die Ehefrau das Wolfforschers Erik Ziemen das eine oder andere Wölfchen gesäugt, wandten sich nun einige Frauen ganzen Rudeln zu. Erwähnt seien die Pianistin Hélène Grimaud, die Biologin Gesa Kluth und die Zootierpflegerin Tanja Askani: „Alle drei sind Wölfen begegnet und ihnen verfallen,“ schreibt der Hobbyjäger und „Welt-Redakteur Eckhard Fuhr, der 2014 ein Buch über Wölfe veröffentlichte, die er bezogen auf Deutschland als „Heimkehrer“ bezeichnete, die nun „unser Leben verändern“.

Die Rechtsanwältin Elli Radinger z.B. gab ihnen zuliebe ihren Beruf auf und schreibt seitdem Bücher über sie, zudem ist sie Herausgeberin des halbjährlich erscheinenden „Wolf Magazins“. Darin heißt es z.B. „In Deutschland leben wieder Wölfe. Unser Ziel ist es nicht mehr, die Wölfe vor dem Aussterben zu bewahren. Jetzt müssen wir lernen, sie in unser Leben zu integrieren.“ Elli Radingers Magazin ist also eine Integrationsmaßnahme. Im Magazin 1/2010 erzählt z.B. Shreve Stokton eine „Wahre Geschichte über Liebe, Freiheit und Vertrauen: Mein Leben mit einem Präriewolf“. In ihrem Buch „Die Weisheit der Wölfe“ (2017) geht sie u.a. der Frage nach „Was Frauen und Wölfe verbindet“. Darüber denkt auch die Falknerin Tanja Askani nach in ihren Büchern. Sie zog mehrere Wölfe groß und arbeitet mit mehreren Rudeln im Wildpark Lüneburger Heide. Sie fühlt sich den Wölfen verwandt, empfiehlt deren „Team“-Verhalten aber auch Managern, wenn sie erfolgreiche Führungskräfte werden wollen („jeunes loupes“, wie man dieses Pack in Frankreich vorausschauend nennt). Dass die Autorinnen von Wolfs-Büchern gegenüber Männern die Nützlichkeit von Wölfen herausstreichen, ist üblich, aber Tanja Askani hat darüberhinaus „auf der Basis von umfassendem Respekt und profundem Wissen sowie einer absoluten Präsenz und großen Liebe“ zu diesen Tieren vor allem unser Wolfswissen vermehrt, wie die Psychotherapeutin Rosemarie Kirschmann im Vorwort zu Askanis Buch „Wolfsspuren“ (2004) schreibt. Vielleicht kann sie auch das Verhalten jenes armen Irren erklären, der sich im Sommer 2019 eine gefährlich aussehende Wolfsmaske überstülpte und in München ein elfjähriges Mädchen vergewaltigte?

.

.

Als das feministisch begrüßte Wolfsgeheul hierzulande anhob, gingen bei den sogenannten Mannsbildern alle Alarmlichter an. Die Bild-Zeitung titelte sogleich: „Experten fordern – Schießt die deutschen Wölfe ab!“ Dazu zitierte das Drecksblatt den finnischen Wolfsexperten Nyholm: „30 Wölfe auf 600 Quadratkilometer. Das ist Wahnsinn.“ Ferner seinen finnischen Kollegen Hagelstam: „Hier ist bereits Gefahrenstufe 5 von 7 erreicht. In Stadium 7 reißt der Wolf Menschen.“ Sowie den Russen Danilov: „Die einzige Rettung ist der Abschuß“. Wenig später legte die Bild-Zeitung noch einen drauf – mit Photos: „Wölfe greifen Tierpflegerin im Gehege an – und verletzten sie schwer“. Die FAZ titelte: „Der Kulturkampf um die erste Nachkriegspopulation des Raubtiers spitzt sich zu“.

Der Leiter des Wolfsburger Instituts für sexuell konnotiertes Menscheln, Dr. Salm-Schwader, vermutet bei der Hinwendung der Frauen zu Wölfen, dass ihre Beziehungen zu ihnen deswegen um so vieles attraktiver sind als solche zu Männern, weil sie nur maximal zehn Jahre leben und ihre Pflege, wenn sie alt und klapprig geworden sind, auch nur höchstens ein halbes Jahr dauert, außerdem darf man Wölfe notfalls auch ganz legal töten – „von ihrem Leiden erlösen“, so to speak. Aber Salm-Schwader und sein Institut beschäftigen sich, wie der Name schon sagt, leider immer noch eher mit Beziehungen zwischen Mensch und Mensch, deswegen sind ihre anthropozentrischen Befunde mit Vorsicht zu genießen.

.

.

.

Von Werwölfen, Wölfen, Wolfshunden und Mischlingen

Im Januar 2000 gelang es einem osteuropäischen Wolf, über die Oder nach Deutschland einzuwandern. Er war der erste wieder seit vor 96 Jahren der letzte in Hoyerswerda erschossen worden war. Man nannte ihn Naum, er wurde eingefangen und zunächst in den Eberswalder Zoo und dann in den Wildpark Schorfheide verbracht. Der Tagesspiegel titelte: „Die Angst vor dem Osten oder Sibirien ist unheimlich nah“.

Der Wolf hatte nur drei Beine, vermutlich war er zuvor in Polen in eine Wolfsfalle geraten. Das hinderte ihn jedoch nicht, bei Ossendorf ein Rind zu töten und eine deutsche Schäferhündin namens Xena zu schwängern. Zehn Wochen später machte BILD bereits mit einer großen Story über die Geburt der „Mischlinge“ auf, die nach Meinung von „Wolfs-Experten“ sofort getötet werden müssen, weil sie für immer „unberechenbar“ bleiben. „Wir wollen, dass Naum in Brandenburg bleibt“, erklärte der Präsident des Landesumweltamtes, der auch für die deutsch-polnischen Welpen des Dreibeinigen „Artenschutz“ reklamierte: Sollte es sich tatsächlich um „Halbwölfe“ handeln, dürften sie weder vermarktet noch privat gehalten werden. Ein Gentest werde das klären. Der ergab dann, dass Naum nicht der Vater war.

Die Berliner Zeitung lieferte zunächst zwei Seiten Hintergrundmaterial über den „Todfeind Wolf“ – von Jack Londons „Wolfsblut“ bis zu Hermann Hesses „Steppenwolf“. Dann vermeldete sie die letzten Neuigkeiten über Naum: Der Wolf sei immer noch sehr scheu, habe mehrmals versucht auszubrechen und könne nicht mit seinen dort geborenen Artgenossen zusammengelegt werden, weil einer der Männchen des Rudels sich weigere, „Unterordnung zu signalisieren“. Fast eine RAF-Story. Naum kam daraufhin zusammen mit einer russischen Wölfin in ein eigenes Gehege, wo man ihn nur von weitem mit einem Fernglas besichtigen durfte.

.

.

Anders jetzt in der thüringischen Kleinstadt Ohrdruf. Dort in der Nähe hatte eine Wölfin in einer Nacht 28 Schafe gerissen. Sie und ihr Nachwuchs, die auf einem Truppenübungsplatz leben, töteten bisher insgesamt 174 Schafe, Ziegen, Kälber und Fohlen. Die Wölfin wurde deswegen von der grünen Umweltministerin zum Abschuß freigegeben. „Es ist weder ein schöner noch ein einfacher Schritt, aber ein notwendiger,“ sagte sie. Die Wölfin hatte sogar mehrere Schutzzäune von Schafherden überwunden, deswegen sei ihr Abschuß gerechtfertigt. Der Naturschutzbund NABU kritisierte den Tötungsbeschluß: Die Schäfer bei Ohrdruf müssen mit Herdenschutzhunden arbeiten. Der Landesvorsitzende der Thüringer Schafzüchter erwiderte: Dann müsse das Land die Kosten für den Unterhalt der Hunde tragen, was jedoch eine EU-Regelung bisher noch nicht zulasse.

2017 hatte sich die „Ohrdrufer Wölfin“ mit einem Hund verpaart und sechs Junge, sogenannte Hybriden, bekommen: vier Weibchen und zwei Männchen. Auf Empfehlung der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) und mit Genehmigung der Naturschutzbehörde wurden vier der Jungtiere aus „Artenschutzgründen“ erschossen, zwei konnten sich in Sicherheit bringen. Im Sommer 2019 bekam ihre Mutter erneut Junge, diesmal fünf. Eine Aufnahme aus einer Fotofalle in ihrem Revier auf dem Bundeswehrübungsplatz bei Ohrdruf zeige das, teilte das Thüringer Umweltministerium mit. Die Ministerin will diesmal die Welpen lebend mit Kastenfallen fangen lassen. Anschließend sollen sie in den Alternativen Bärenpark Worbis kommen. Aber ihre Mutter soll nun erschossen werden, das hat die Ministerin wie einst die römischen Kaiser mit Daumen runter entschieden.

.

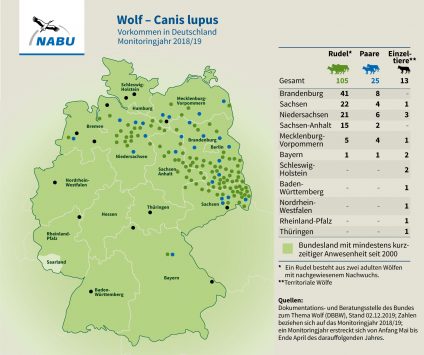

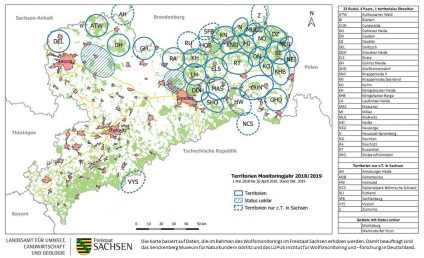

Die Reviere der Wolfsrudel in der Lausitz (Brandenburg und Sachsen).

.

Im Katalog der Ausstellung „Von Wölfen und Menschen“, die das Hamburger „Museum am Rothenbaum Kulturen und Künste der Welt“ (MARKK) 2019 veranstaltete, findet sich ein Beitrag über Werwölfe, denen man in Hamburg im 16. und 17. Jahrhundert, wenn man sie lebend fing, einen Prozeß wegen Hexerei machte. Er endete meist mit ihrer Hinrichtung. Der Werwolf, ein Mensch-Wolf-Hybrid, das ist heute der Problemwolf: ein Wolf-Hund-Mischling oder ein übergriffiger Wolf.

Ein solcher wurde unlängst auch vom schleswig-holsteinischen Umweltminister ausgemacht. Er heißt Dani (offiziell GW924m), hat angeblich 14 Schafe gerissen und soll nun erschossen werden. 175 Hobbyjäger stehen bereit, sie verlangen aber vom Minister, anonym bleiben zu dürfen, denn die Möglichkeit besteht, dass sie von Feministinnen verhext werden oder sich blamieren, vielleicht sogar strafbar machen, weil sie den falschen Wolf abschießen. Auf dem Internetforum „wolfsschutz-deutschland.de“ heißt es dazu: „Es könnte sein, dass Dani abgewandert ist. Ebenso gibt es Indizien dafür, dass sich weitere Wölfe in Danis Gebiet aufhalten. Dabei verspricht Umweltminister Albrecht immer wieder in Interviews, dass der Schießbefehl sofort erlöschen würde, wenn ein weiterer Wolf dort in Erscheinung treten sollte.“ Der NDR meldete: „Der sogenannte Problemwolf hat sein bisheriges Revier in Südholstein offenbar in Richtung Mecklenburg-Vorpommern verlassen.“ Während „Die Zeit“ erst einmal ins Grundsätzliche ging: „Wann ist ein Wolf ein Problemwolf?“ und dazu den „Rissgutachter“ Heiko Richter befragte. „Als auffällig gilt ein Tier dann, wenn es mehrfach eine wolfssichere Umzäunung überwunden hat. Die meisten Schafhalter im Land halten diese Grenze längst für überschritten. Sie zählen schon drei nach ihren Standards gute und trotzdem überwundene Zäune und erwarten eine Reaktion, bevor der Weidejäger die Strategie an seine Kinder weitergeben kann.“

Ironischerweise gilt das umgekehrt auch für seine Beutetiere, die Schafe: So halten z.B. neuseeländische Schafzüchter ein junges Schaf, das gelernt hat, den Riegel des Gatters seiner Weide zurückzuschieben, für besonders klug. Auf die Frage des Schafforschers Jeffrey Masson, wie sie mit solchen klugen Schafen umgehen, antworteten sie: „Wir erschießen sie, damit sie dieses Wissen nicht weitergeben.“

.

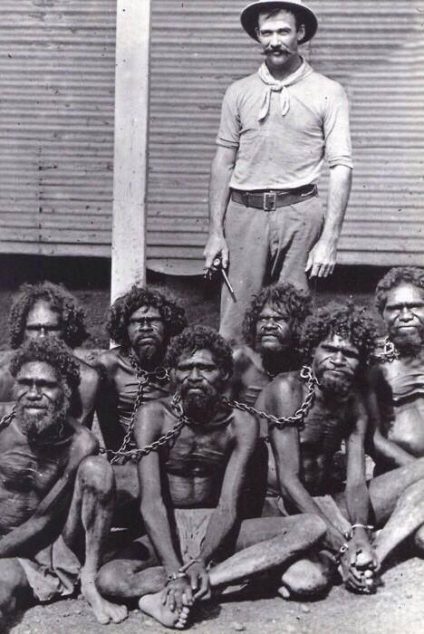

Wolfsjäger-Gemütlichkeit

.

Den Neonazis der Partei AfD haben es vor allem auf die Wolf-Hund-Mischlinge abgesehen. Da sie wie ihre Vorgänger vor allem biologisch argumentieren, gehen sie davon aus, dass „wilde Wölfe, die gleichzeitig die DNA von domestizierten Hunden besitzen, keinerlei Scheu mehr vor den Menschen haben und deswegen besonders gefährlich sind,“ wie die Tierschutzorganisation WWF Deutschland auf ihrer Internetseite schreibt. Die rechte Partei hatte das Thema „Angst vor Mischlingen zwischen Hund und Wolf – so genannte Wolfshybriden“ anläßlich einer öffentlichen Anhörung über freilebende Wölfe im Bundestag eingebracht. Der WWF schrieb daraufhin: „Diese Angst ist nicht berechtigt.“ Zwar können Wölfe und Hunde „theoretisch fruchtbare Nachkommen zeugen, weil sie zu derselben Art gehören. In der Praxis ist dies jedoch in Mitteleuropa die große Ausnahme.“ Darüberhinaus gibt es „keine wissenschaftlichen Beweise für die These, dass Wolfshybriden für Menschen besonders gefährlich werden.“

Es gibt eine „Wolfshunde“-Züchterin, Verena Bierwolf, in Schleswig-Holstein, die Klarheit in diese Auseinandersetzung bringen will: „Wolf-Hund-Mischlinge bezeichnet man auch als Hybriden, doch das ist falsch, denn Hybriden sind nicht fortpflanzungsfähig, und die Wolf-Hund-Mischlinge sind es ohne Ausnahme, denn Wolf und Hund sind eine Art. Wolf-Hund-Mischlinge sind die ersten 4 Folgegenerationen nach einer Verpaarung eines Wolfes mit einem Hund. Ab der fünften Folgegeneration haben Sie einen HUND vor dem Deutschen Gesetz! Sie benötigen weder eine Haltergenehmigung, noch eine Cites ab F5!“ Bei den Tieren, die Verena Bierwolf züchtet, handelt es sich ausschließlich um „Wolfshunde“ und nicht mehr um „Wolf-Hund-Mischlinge“.

Anders bei dem US-Philosophen Mark Rowlands, der einen echten Wolf, Brenin, besaß, den er überall mit hinahm. Gegenüber mißtrauischen Zollbeamten bezeichnete er ihn als irischen Wolfshund. An der Universität verteilte er Zettel an seine Studenten: Sie bräuchten keine Angst vor Brenin zu haben, nur sollten sie ihm keine Beachtung schenken und Lebensmittel nicht offen herumliegen lassen. Auf Partys erwies sich „sein Wolf als ‚Mädchenmagnet‘, so dass er sich ‚die übliche mühsame Anbaggerei‘ sparen konnte,“ berichtete der Spiegel.

Wölfchen. Photo: WWF Deutschland

.

Die Verbesserung Osteuropas am Beispiel der Tanzbären

Heinrich von Kleist veröffentlichte 1810 vier Artikel in den „Berliner Abendblättern“ zum Thema Anmut und Reflexion mit dem Titel „Über das Marionettentheater“, darin erzählte er eine Geschichte, die von einem Russland-Reisenden handelt, der in Estland mit einem Tanzbären bekannt gemacht wird, den er als sieggewohnten Fechtmeister mit seinem Rapier herausfordern soll. Der Bär kann jedoch jeden seiner Stiche und Hiebe scheinbar mühelos mit der Pranke abwehren.

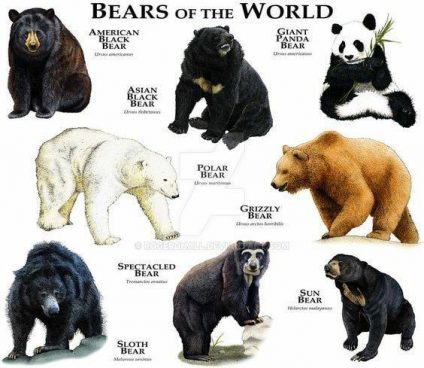

In den „Mitteilungen aus baltischem Leben“ (2017) wird Estland noch immer als das „Bärenland“ bezeichnet. In dem kleinen, dünnbesiedelten und waldreichen Land leben rund 700 Braunbären. Sie werden von Jagdorganisationen geschützt – gegen bärenfeindliche Bürger und Wilderer, außerdem behüten sie deren Winterschlaf. 60 Bären dürfen jedes Jahr geschossen werden, hinzu kommen Sondergenehmigungen für den Abschuss von „Problembären“. 2010 gab es 14.000 registrierte estnische Jäger, außerdem wurden 4064 Jagderlaubnisse an reiche Ausländer verkauft. Einen Bären zu erschießen kostet 4000 Euro, ohne Garantie, dass der Schütze auf einem der 4500 Hochsitze auch wirklich einen Bären auf Schussweite zu sehen bekommt. Zudem sind die Ausländer nur an den größten Bären interessiert. Es sind Trophäenjäger.

„Die Bärenjagd ist die Krone der Jagd und ihre Trophäen sind wertvoll,“ schreiben der estländische Umweltminister und ein Wirtschaftswissenschaftler der Universität Tartu (Dorpat) in den „Mitteilungen“ der Baltendeutschen. Zwischen 1991 und 2008 wurden 37 Bärentrophäen mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Die estländischen Bären werden also ordentlich bewirtschaftet. Den zahlungskräftigen Jägern, die früher, wenn sie eine Bärin erschossen, die Junge hinterließ, diese an Zigeuner verkauften, wird auch kein „Zirkusbär“ mehr vor die Flinte getrieben, wie man es angeblich bei einem „alten Generalsekretär der KP Estlands“ tat, der unbedingt einen Bären erlegen, aber dafür nicht tagelang auf einem kalten Hochsitz ausharren wollte.

Heute sind diese z.T. geheizt. „Es gibt inzwischen sogar Abschüsse per Computer,“ schreibt der Münchner Ökologe Josef Reichholf in seinem Buch „Der Bär ist los“ (2007), das ein Jahr nach der Erschießung des seit 170 Jahren wieder ersten bayrischen Bären „Bruno“ erschien. Bruno, offiziell „JJ1“ genannt, weil seine slowenischen Eltern Joze und Jurka hießen und er ihr erstes Kind war, hatte sich aus einem italienischen Naturpark kommend über Österreich nach Bayern durchgeschlagen, was ihm zum Verhängnis wurde, obwohl Bären EU-weit ganzjährig geschützt sind, aber er hatte einige Bienenstöcke aufgebrochen, mehrere Schafe gerissen und Mountainbiker, die hinter ihm hergefahren waren, erschreckt. Daraufhin erklärte ihn die bayrische Regierung zum „Problembär“.

In der Schweiz wurde dann auch noch der „verhaltensauffällig“ gewordene Bruder von Bruno „JJ3“ erschossen. Ihre Mutter Jurka wurde erst besendert und kam 2010 in den „Alternativen Wolf- und Bärenpark Schwarzwald“. Beim modernen „Bearhunting“ per Computer „ist der ‚Schütze‘ mit einem echten Gewehr draußen in der Wildnis über das Internet verbunden und so am Bürostuhl in der Lage, tatsächlich den Bären zu schießen. Das Video dazu wird frei Haus geliefert, das Fell kann als Trophäe erworben werden. Peinlicher kann ein solcher ‚Sieg‘ über das große Tier nicht mehr werden,“ schreibt Josef Reichholf, der den Tanzbären in seinem Buch, das vom Umgang mit großen Wildtieren in Deutschland handelt, nur wenige Zeilen widmet. „Die Vorführung von Tanzbären demonstriert auf andere Weise die Macht des Menschen über das gewaltige Tier,“ heißt es da – und mit einem Tanz hätten die „wiegenden Schritte des gepeinigten Bären nichts zu tun“. Sie sind Reichholf zufolge der „Bärennatur“ gemäß und werden nur „falsch gedeutet“.

.

.

Als der Schriftsteller Wladimir Kaminer 2009 zu einer Lesung an die Universität von Tartu eingeladen wurde, erfuhr er dort, dass man im Jahr zuvor einem reichen Jäger aus Deutschland einen Zirkusbären zutreiben wollte. Der Kunde war ungeduldig geworden, weil er tagelang keinen Bären zu sehen bekommen hatte (jeder Tag kostete ihm rund 1000 Euro, die russischen Prostituierten nicht mitgerechnet). Auf die Schnelle kaufte deswegen der Jagdveranstalter einem Zirkus in St.Petersburg einen Tanzbären ab. Man trieb ihn dem Deutschen entgegen, der im Wald auf einem Hochsitz saß. Währenddessen war jedoch eine Pilzsammlerin erschienen, die ihr Fahrrad an einem Baum abgestellt hatte. Als der Bär daran vorbei kam, griff er sich das Fahrrad und fuhr davon – auf Nimmerwiedersehen.

In seinem Gedicht „Der Tanzbär“ hat Gotthold Ephraim Lessing 1759 die Perspektive eines solchen Bären eingenommen: „Ein Tanzbär war der Kett` entrissen,/ Kam wieder in den Wald zurück,/ Und tanzte seiner Schar ein Meisterstück/ Auf den gewohnten Hinterfüßen./ „Seht“, schrie er, „das ist Kunst; das lernt man in der Welt./ Tut es mir nach, wenn`s euch gefällt,

Und wenn ihr könnt!“ – „Geh“, brummt ein alter Bär,/ „Dergleichen Kunst, sie sei so schwer,/ Sie sei so rar sie sei,/ Zeigt deinen niedern Geist und deine Sklaverei.“ Andererseits ist das oben erwähnte Radfahren heute im ökologisch sich überformenden Anthropozän schon mal eine vielversprechende Überlebensstrategie.

In Rumänien wurden die Bären gehegt und gefüttert, vor allem in den Staatsjagdgebieten. Sie waren Devisenbringer. Reiche Trophäenjäger aus dem Westen durften dort schon zu Zeiten des Kommunismus Bären schießen. Die über drei Meter großen behielt sich allerdings Staatspräsident Ceausescu vor. Der Bärenfilmer Andreas Kieling besuchte eines dieser Reviere in Transsylvanien, wo der Jäger und ehemalige Jagdaufseher Ion die Bären noch immer füttert, so dass man sie mit Sicherheit zu Gesicht bekommt. Er will damit in das Geschäft mit dem „Ökotourismus“ einsteigen, sagt er, die Bären also auf eine neue Art und Weise nutzen.

Das wollen auch andere in den osteuropäischen Bärenwäldern: Sich mit Bärenfreigehegen verbunden mit „sanftem Tourismus“ eine Existenz aufbauen. In Kroatien, wo etwa 800 Bären leben, ist es ein Sozialpädagoge, Crnkovic, der zusammen mit den Bewohnern dreier Dörfer und der Forstverwaltung des Naturparks Velebit ein solches Projekt verfolgt. Er zieht bereits fünf verwaiste Bären auf. „Die zunehmende Erschließung des Velebit durch das Anlegen von Forstwegen und Straßen stellt bereits eine weit größere Gefährdung der Bären dar als Jagd und Wilderei,“ schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Obwohl oder weil der jugoslawische Staatspräsident Tito bis zu seinem Tod 1980 wie alle kommunistischen Führer ein leidenschaftlicher Jäger war („Die Jagd ist eine Kunst“ steht auf einer Tafel in einem seiner vielen Jagdhütten), wurde bereits im Juli 1945 ein umfassender Naturschutz beschlossen. In der Präambel heißt es: „Seltene natürliche Vorkommen zoologischer, botanischer, geologischer, paläontologischer, mineralogischer, petrographischer und geografischer Art, unabhängig davon, wem sie gehören und wessen Besitz sie sind, werden in den Schutz der Staates gestellt.“ (Zitiert nach „Nature and the Iron Curtain. Environmental Policy and social Movements in Communist and Capitalist Countries 1945-1990“ – 2019). Mit dem Zerfall Jugoslawiens und seiner Ökonomie weckten jedoch gerade diese „Naturschätze“, die nicht mehr geschützt werden konnten, Begehrlichkeiten bei Armen und Reichen.

Ähnlich war es auch in anderen Ostblockländern. Andreas Kieling war in Rumänien, um Bären zu filmen, er berichtete darüber in seinem Buch „Meine Expeditionen zu den letzten ihrer Art“ (2011). Der ehemalige Jagdaufseher Ion zeigte ihm die Fütterungsanlage, die sich an einer Jagdhütte befindet. Sie wird mit süßen Plätzchen gefüllt und daneben ein totes Pferd aufgehängt, so hoch, dass die Bären sich aufrichten müssen. An einer Meßlatte daneben kann der Jäger dann sehen, ob das Tier groß genug für eine Medaille ist. Wenn ja, kann er es aus der Jagdhütte heraus abschießen. „Nicht sehr sportlich,“ fand Kielings Kameramann.

Das Revier umfaßt 10.000 Hektar Karpatenwald, in dem etwa 50 Bären leben. Sie reißen jährlich 20 Schafe. Neben den Bären an dieser Anlage filmte Kieling vor allem „Müllbären“ in Rumäniens zweitgrößter Stadt Brasov (Kronstadt). Sie halten kaum noch Winterschlaf, weil die Müllcontainer das ganze Jahr über gefüllt werden. Rund um Brasov sollen etwa 150 Bären leben. Einst standen sie unter Ceausescos Schutz und die Bürger respektieren das anscheinend noch immer, zumal die Tiere jetzt EUweit geschützt sind. Seelenruhig geht eine Bärin mit ihren zwei Jungen durch die Wohnanlage eines Außenbezirks zu den Müllcontainern. Sie läßt sich von Kieling berühren. Auch in den Mischwäldern der Karpaten finden die Bären genug Nahrung. Sie sind fast ohne Arg, aber wenn ein Bär zum Problem wird, erschießen ihn die Jäger. Damit nicht auch die Bärin mit ihren Jungen irgendwann erschossen wird, haben lokale Naturschützer bei der Stadtverwaltung durchgesetzt, dass die Container abschließbar gemacht und täglich geleert werden sollen. Aber in der Plattenbausiedlung Racadau sind die Müllcontainer noch bärenfreundlich offen. Laut Südduetsche Zeitung tummeln sich dort mitunter bis zu 40 Bären.

Vorbild für die bärensicheren Abfallbehälter sind die fast 1000 im Yellowstone-Nationalpark aufgestellten Container. Dort leben derzeit 1627 Grizzly- und Schwarzbären. Mit jedem aufgestellten Abfallbehälter verringern sich die Konflikte mit den Parkbesuchern und damit werden dort auch weniger „Problembären“ abgeschossen oder umgesiedelt, wie die Statistik der Parkverwaltung ausweist. „Tödliche Bärenangriffe sind eine absolute Ausnahme – in den zwei Yellowstone-Nationalpark-Teilen starben seit ihrer Eröffnung 1875 bzw. 1910 insgesamt weniger als 20 Menschen durch solche Attacken. Doch Konflikte mit Farmern und Tierhaltern nehmen zu,“ berichtete die Neue Zürcher Zeitung. Die NZZ schrieb 2019 auch noch über einen ehemaligen Russland-Spezialisten der Schweizer Bundeskriminalpolizei, der sich von russischen Behörden zu einer Bärenjagd auf Kamtschatka einladen ließ und dafür nun wegen „Vorteilsnahme“ zu einer Geldstrafe verurteilt wurde.

In Britisch-Kolumbien hat man jetzt die Jagd auf Grizzlybären verboten: Sie sei nicht mehr sozial akzptabel, erklärte der kanadische Minister für Wälder, Länder und natürliche Ressourcen. Für das Verbot hatten sich u.a. die Indianer-Verbände ausgesprochen. Die Regierung schätzt, dass es in der Provinz etwa 15.000 Grizzlys gibt. „Das Verbot folgt einer im August eingegangenen Verpflichtung, die Trophäenjagd auf Grizzlybären zu beenden und die Jagd auf Grizzlybären im Great Bear Rainforest zu verbieten,“ heißt es im Internetportal „whitewolfpack“.

In der Schweiz gibt es Bestrebungen, das Verbot der Jagd auf Luchse, Wölfe und Bären zu lockern, etwa zur gleichen Zeit gab das Amt für Jagd und Fischerei Graubünden 2011 eine Studie „Zum Umgang mit anthropogenen Nahrungsquellen in Bärengebieten“ in Auftrag, sie enthält u.a. Adressen von Herstellern „Bärensicherer Produkte“, dazu gehören auch Abfallbehälter. Solche Produkte testet u.a. das amerikanische „Grizzly & Wolf Discovery Center“ auf „Bärensicherheit“. Die NZZ erwähnt Patti Sowka von der „Living-with-Wildlife-Stiftung“: Sie arbeitet dort mit und berichtete in einem Blog-Eintrag, wie das funktioniert: Die Behälter werden mit Leckereien gefüllt, verriegelt und einer Gruppe in Gefangenschaft lebender Grizzlys ausgesetzt. „Wenn der Container nach 60 Minuten Beissen, Ablecken, Herumrollen, Schlagen, Kratzen oder anderen Versuchen, an den leckeren Inhalt zu gelangen, immer noch standhält, hat er den Test bestanden.“

Um die Braunbären wirklich aus der Stadt und näheren Umgebung von Brasov raus zu bekommen, müssten die Naturschützer sie außerhalb füttern, aber dafür fehlt ihnen das Geld. Stattdessen fingen sie die Bärin und ihre zwei Jungen ein und brachten sie in einem Transportkäfig 100 Kilometer weit weg in die Berge. Die Tiere waren jedoch fast schneller wieder in der Stadt als die Naturschützer. Auch Bärenforscher fangen dort gelegentlich „Müllbären“ mit einer Käfigfalle ein, aber nur, um ihnen Halsbänder mit einem GPS-Sender umzuhängen.

In dem ausführlichen Wikipedia-Eintrag über „Tanzbären“ heißt es, dass sie mitunter in „Tanzbärakademien“ dressiert wurden, um „auf Kommando tanzähnliche Bewegungen auszuführen“, dazu spielte der Bärenführer auf einer Karpatengeige (Gusla), einer Pfeife oder er schlug eine Trommel. „Solche Vorführungen mit abgerichteten Braunbären waren in Europa vom Mittelalter bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts üblich. Diese inzwischen nahezu überall als Tierquälerei verbotene Praxis gibt es heute noch vereinzelt in Südost- und Osteuropa sowie mit Lippenbären in Indien.“ Ebenso selten seien umgekehrt die „Bärentänze“ der kleinen Völker Sibiriens und Nordamerikas geworden. Dabei kleiden sich die Männer in Bärenfelle und stellen tanzend „eine Einheit von Mensch und Tier her. Im christlichen Europa ging man jedoch schon frühzeitig auf Distanz zu dieser teuflischen Bestie. Erst wenn man sie mit Musik zum Tanzen zwingt, findet eine Transformation von einem magisch-animalischen zu einem kulturellen Wesen statt.“

In den EU-Ländern sind Auftritte von „Zirkusbären“ verboten, aber in Russland, Serbien, Albanien, in der Ukraine und in der Türkei gibt es sie noch. Auch reiche Privatleute halten dort gelegentlich Bären in Käfigen. So besaß z.B. der abgesetzte ukrainische Präsident Janukowitsch auf seiner schlossähnlichen Datscha bei Lwiw (Lemberg) gleich fünf Braunbären: Ein Männchen namens Mischka, ein namenloses Weibchen und drei Junge. Tierschützer versuchen in der Regel, solche Bären freizukaufen oder wenigstens ihre Unterbringung zu verbessern. Bei den Bären von Janukowitsch versuchten das Mitarbeiter der internationalen Stiftung „Vier Pfoten“, die in gewisser Weise auf Bären spezialisiert ist.

Im rumänischen Brasov bekommen die lokalen Naturschützer nun bei den „Müllbären“ Unterstützung von der „World Society for the Protection of Animals“ (WSPA), die dort ein Bärenreservat errichtet. Solche „Bärenparks“ oder „Bärenwälder“ finanziert auch die „Brigitte Bardot Stiftung“. Sie werden dann von der in Österreich gegründeten Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ betrieben. Derzeit „rettet“ diese gerade die letzten Tanzbären Serbiens, d.h. sie werden von den Zigeunern und Roma „freigekauft“ und bis an ihr Lebensende in einer ihrer großen Bärenanlagen betreut. Es ist dies eine Art Halbfreiheit, denn ein Elektrozaun um die Anlage verhindert, dass die Bären aus ihrem Reservat ausbrechen. Dafür bekommen sie drei Mal täglich eine Mahlzeit von den Bärenrettern.

„Vier Pfoten“ ist eine Tierschutz- keine Artenschutz-Organisation. Sie evakuierte auch Bären aus Zoos in Krisengebieten wie Gaza, Mossul und Aleppo und betreibt neben anderen Bärengehegen den 16 Hektar großen „Bärenwald Müritz“ in Mecklenburg. Dorthin sollten auch die Bärin Schnute und ihre Tochter Maxi kommen, die vor über 30 Jahren im Berliner Bärenzwinger geboren wurden und seitdem dort auf Beton lebten. Bevor sich jedoch der Senat entschließen konnte, sie wegzugeben, starb Maxi 2013 und zwei Jahre später Schnute. Die Mitarbeiter von „Vier Pfoten“ konnten jedoch einen Bären aus Albanien, einen aus dem Tierpark Wolgast und fünf aus dem Tierpark Löffingen, die in völlig ungeeigneten Anlagen gehalten wurden, in ihren „Bärenwald Müritz“ überführen.

Der Ökologe Josef Reichholf würde es stattdessen lieber sehen, wenn die Naturschutzorganisationen sich zusammentäten und mit ihren Spendengeldern so große Gebiete für diese und andere Wildtiere kaufen würden, dass sie nicht eingezäunt werden müssten.

Am 14.Juni 2007 trat Bulgarien der EU bei und damit wurde der Beruf des Bärenführers verboten, den dort durchweg Zigeuner ausübten. Sie traten mit ihren Tanzbären auf Jahrmärkten und in Touristenorten auf, auch vor Geschäften und auf Plätzen in Sofia. Die Bärendressur ist nicht besonders subtil und die Unterbringung der Tiere wenig „artgerecht“. Man zog ihnen einen Ring durch die Nase, kettete sie daran an, erhitzte eine Eisenplatte unter ihren Vorderpfoten, so dass sie sich wie Menschen aufrichteten, man fütterte sie mit Weißbrot, Kartoffeln und Süßigkeiten, gab ihnen Schnaps zu trinken und hinderte sie am Winterschlaf, behandelte sie aber dennoch als respektiertes Familienmitglied, die Frauen steckten ihnen Leckerbissen zu, die Kinder spielten mit ihnen, die Väter zogen mit ihnen von einem Badeort zum nächsten. Sie alle lebten von den Auftritten ihrer Bären.

In Polen gab es eine berühmte, vom russischen Zaren geförderte Akademie zur Ausbildung von Tanzbären. Man unterschied zwischen einer harten und einer weichen Dressur, ähnlich wie bei der Raubtierdressur in den Zirkussen. Manche arbeiteten nur mit männlichen, andere nur mit weiblichen Bären. Die polnische Schule machte im Herbst Pause, damit die Bären Winterschlaf halten konnten.

Lange Zeit fingen die Bärenführer sich ihre Tiere im Wald, zuletzt erwarben sie die Bären jedoch von Zirkussen, Zoos und Jägern. Die bulgarischen Kommunisten wollten den Bärentanz anfänglich verbieten, aber viele Parteikader waren im Zweiten Weltkrieg Partisanen gewesen und von Bärenführern vor ihren Verfolgern versteckt worden, die wie so viele bulgarische Zigeuner auf der Seite der Kommunisten standen. Deswegen war das Verbot der Tanzbären politisch nicht durchsetzbar. Und es ging den Zigeunern wirklich besser während der kommunistischen Ära von Todor Schiwkow, einem ehemaligen Schafhirten, der seine Herkunft nicht verleugnete. So sagte er z.B. in einer Rede zur Einweihung einer Fabrik: „Manche sagen, unsere Macht würde wackeln. Die Eier eines Hammels wackeln auch und fallen doch nicht runter.“

.

.

Nach der Wende wurden viele bulgarische Zigeuner, die u.a. in Kolchosen beschäftigt waren, arbeitslos, einige erwarben mit ihrer Abfindung bei der Forstbehörde einen jungen Bären auf „Bezugsschein“, den sie trainierten. Auf die Weise gab es in den Neunzigerjahren mehr Tanzbären in Bulgarien als vor 1990. Die 15jährige Wela war dann so erfolgreich als Tanzbärin, dass sie der Familie von Georgi Mirtschew den Bau eines Hauses mit ihren Auftritten finanzierte. Der Bärenführer kann deswegen dem polnischen Journalisten Witold Szablowski ehrlichen Herzens versichern: „Ich liebe Wela wie eine Tochter.“ Er hatte sie einer „weichen Dressur“ unterzogen, zwischen ihren Auftritten lebt sie auf Mirtschews Hof angekettet an einem Pfahl, „auch im Winter,“ wie Szablowski in seinen „Reportagen aus Osteuropa: ‚Tanzende Bären‘“ (2019) schreibt. Er läßt darin alle Seiten ausführlich zu Wort kommen. Das sind zum Einen die seit der Wende wieder diskriminierten Zigeuner, allen voran die Bärenführer. Und zum Anderen das Gesetz bis runter zum Amtsveterinär und der Ortspolizei. Sie werden angetrieben von der österreichischen Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“, die mit Geld von gutbetuchten Sponsoren aus dem Westen ein zwölf Hektar großes Bärenreservat in Bulgarien erwarb, um dort allen konfizierten Tanzbären für den Rest ihres Lebens eine Quasifreiheit zu bieten – ohne Nasenring, mit Veterinär- und Zahnarztbetreuung und Alkoholentzug. Die Mitarbeiter des Bärenreservats entschädigen die Bärenbesitzer finanziell, aber ausdrücklich nicht für ihre Bären, die sie mitnehmen, 27 bis heute, sondern damit sich die Bärenführer einen neue Existenz aufbauen können. Wenn sie sich lange genug weigern, ihren Bären herauszugeben und gut handeln, bekommen sie bis zu 10.000 Euro.

Zwar könnte die Polizei die Tiere einfach wegführen, aber sie ist inoffiziell mit den Bärenführern verbunden und die „Vier Pfoten“-Mitarbeiter lassen sich lieber aufs Verhandeln ein, obwohl das EU-Gesetz auf ihrer Seite ist, „Aushandeln“ sagt man heute auch gerne (statt des früheren „Ausdiskutieren“), um dabei das „unlevel playingfield“ auszuklammern, aber die Bärenführer wissen natürlich, dass ihr Beruf verboten wurde, deswegen können sie höchstens mit ein paar Tricks den Preis für ihre Kapitulation etwas erhöhen. So wie hierzulande z.B. die sorbischen Hofbesitzer, die gegen ihre Vertreibung durch den Brunkohlekonzern Vattenfall klagen. Genaugenommen sind sie jedoch bereits enteignet, das Aushandeln ist bloß ein Demokratiespiel.

Im Falle der Tanzbären sind die „Vier Pfoten“-Mitarbeiter von vorneherein die Sieger in diesem Pseudodialog mit den Bärenführern. „Ich bedaure, dass ich nicht als Bär geboren wurde,“ sagte dann auch der budgetlose Bürgermeister von Belitsa, wo sich das Bärenreservat befindet. Aus bulgarischer Sicht ist das eine Kolonisierung unter tierschützerischem Vorzeichen. Ein Bärenführer soll mit seinem Tanzbären geflüchtet sein und ihn dann erschossen haben, damit er nicht den „Bärenbefreiern“ in die Hände fiel.

„Die drei Tiere der Staniews sind nun die letzten Tanzbären im zivilisierten Teil der Welt,“ sagen die Leute von „Vier Pfoten‘“ – und machen sich mit Polizei, Verwaltungsbeamten, einem österreichischem Tierarzt und einem internationalen Presseaufgebot auf zur Familie des berühmten Bärenführers Dimiter Staniew. Witold Szablowski berichtet: Bei ihm wollen sie „den 19jährigen Mischo, die 17jährige Swetla und die 6jährige Mima abholen“. Die Großfamilie Staniew erwartet sie vollzählig – schimpft, klagt und verweigert ihnen jede Hilfe. Wesselin Staniew geht vor die Tür und sagt den versammelten Journalisten: „Wer Bilder von der Übergabe der letzten Tanzbären oder vom Hausinneren haben möchte, muß 1000 Euro zahlen.“ Der Mitarbeiter von „Vier Pfoten“ weigert sich, diese „Frechheit des habgierigen Zigeuners“ zu übersetzen, zumal die Bärenauffangstation auf Sponsoren und damit auf eine gute Presse angewiesen ist. Aber seine Sorge ist unbegründet: „Der Reporter eines deutschen Fernsehsenders griff einfach in die Tasche, zog das Geld heraus und gab es Wesselin Staniew. ‚Die Deutschen überraschen mich immer wieder,‘“ meinte daraufhin der Übersetzer.

Zwei der Bären lassen sich in die Transportkäfige locken, aber der dritte, Mischo, weigert sich, er stellt sich auf die Hinterbeine und brüllt immer lauter. Schließlich hält es Dimiter Staniew nicht länger aus und schickt seinen 6jährigen Enkel zu dem Bären, der erst einmal lange mit ihm schmust und dann zuerst in den Transportkäfig geht, der Bär hinterher.

Das Kind sollte durch eine zweite Käfigtür rausschlüpfen, blieb aber bei Mischo und schmiegte sich an ihn. Endlich brachte Wesselin seinen Sohn „zur Vernunft“. Er kam raus und ein Mitarbeiter von „Vier Pfoten“ schloß schnell die Tür hinter ihm. Die Bären schrien alle drei und wollten sich aus den Käfigen befreien. Auch Wesselin schrie: „‘Wer quält denn hier die Tiere? Na wer? Bei uns haben sie nie in einem Käfig gesessen‘. Später werden die Journalisten die Aussage des Zigeuners als eine Art Kuriosität darstellen. Er habe die Bären jahrelang gequält, und jetzt schreie er rum. Die Journalisten tendieren dazu, das neue Leben der Bären (im Revier mit eigenem Wäldchen und Schwimmbecken) ausschließlich in bunten Farben darzustellen und kolorieren sogar noch etwas nach. Dagegen schildern sie das alte Bärendasein als eine Serie von endlosem Leid: ‚Die Sklaven endlich in Freiheit‘, schreiben sie z.B..“

Die drei Käfige mit den Bären kommen in einen umgebauten Ambulanzwagen, den „Wohltäter aus dem Westen spendeten, denen das Schicksal der bulgarischen Bären am Herzen lag“. Die Fahrt in Richtung Rila-Geburge dauert Stunden. „dann wird der Bärentraum, von dem die Tiere noch nichts ahnen, Wirklichkeit.“ Dort werden sie aber erst einmal betäubt, damit der Tierarzt sich an sie rantraut, um sie zu untersuchen. Alle drei Bären haben Probleme mit der Haut und mit den Zähnen. Sie haben zu viel Süßes bekommen. Am schlechtesten geht es Mischo, sagt der Direktor des Bärenparks Ivanov: zu hoher Blutdruck und eine schwere Augeninfektion. Ein Augenarzt aus Sofia kann seine Sehkraft retten. Nach einiger Zeit sind die Bären auch vom Alkohol entwöhnt. Als man sie in das Reservat brachte, wußten sie zunächst nicht, was sie tun sollten und „taumelten geradezu vor lauter Freiheit“.

Die Kulturwissenschaftlerin Pelin Günaydin hat sich an der Istanbuler Universität mit der Geschichte der Bärendressur befaßt. Als Kind sah sie einmal einen tanzenden Bären, der sie so beeindruckt hat, dass sie ihre Doktorarbeit darüber schrieb. Witold Szablowski fragte sie, was man den Bären für Kunststücke beibrachte: „Zum Beispiel sagte der Zigeuner: ‚Zeig uns Bärchen, wie die Bauern sich in die Leibeigenschaft begeben‘. Und der Bär machte einen Buckel, ächzte und griff sich an den Kopf. Dann sagte der Zigeuner: ‚Und jetzt zeig uns, wie sie laufen, wenn sie aus der Leibeigenschaft entlassen werden‘. Dann streckte sich der Bär, war voller Energie und bewegte die Beine so, als ob er gehen würde.

Auch den Besitzer von Wela fragte Szablowski: „Ich sagte z.B.: ‚Zeig uns, Wela, wie die Braut die Hand des Bräutigamvaters küsst‘. Und Wela küsste wunderschön die Hände aller Damen, wofür wir, als wir durchs Land fuhren, sehr gutes Geld bekamen. Und als unser hervorragender Fußballer Christo Stoitschkow in Barcelona spielte, sagte ich: ‚Wela, zeig uns, wie Stoitschkow ein Foul simuliert‘. Da legte sich Wela auf den Boden, fasste sich ans Bein und fing an zu röcheln. Einige Bärenführer griffen politische Themen auf. Etwas über Schiwkow, seine Leute, die nächste Regierung. Besonders als Schiwkow gestürzt wurde, gab es Hunderte Witze über ihn.“

Neben solche „Kunststücken“ können Tanzbären auch Kranke heilen. Schon eine Berührung mit ihnen hilft manchmal. Bei Rheuma und Rückenschmerzen setzt sich der Bär auf den Rücken des liegenden Patienten. Daneben gibt es auch Bärenführer, die mit ihren Tanzbären ringen.

.

Bärentherapie in Bulgarien

.

In Polen, wo sich die berühmteste Akademie für Tanzbären befand, wurde die Bärendressur bereits vor dem Zweiten Weltkrieg verboten, aber der Sinto Karol Parno Gierlinski kann sich noch erinnern, dass es bis in die Fünfzigerjahre in dem Troß, mit dem er durch Polen zog, zwei Bärenführer gab: „Die Bären haben weniger getanzt als geheilt. Die Leute in den Dörfern glaubten, dass ein Bär besser ist als der klügste Arzt.“

Die Bären im bulgarischen Tanzbärenpark von Belitsa müssen umgeschult werden. Für den Leiter Ivanov bedeutet das, „ihre Instinkte zu schärfen. Es gibt keine andere Möglichkeit, die Bären in die Natur zurückzuführen.“ Leider haben viele Bären im Park schwere Krankheiten: „Es ist schmerzhaft zu sehen, wie ein Tier, das in der Natur sehr stark ist und nicht einmal einen Schnupfen bekommt, durch den Kontakt mit Menschen an Diabetes, Krebs, Leberzirrhose oder Grauen Star erkrankt. Das, was wir uns antun, tun wir auch ihnen an,“ sagt er.

Die Instinkte wecken, das heißt für Ivanov, „den Sklaven im Bären töten“. Gleichzeitig will er aber auch das Gegenteil: ihre Intelligenz fördern. Indem seine Mitarbeiter z.B. das Futter verstecken: u.a. Nüsse in einer Röhre, wo sie einzeln herausgeholt werden müssen. Mischo zerschlug sogleich die ganze Röhre. Den Parkmitarbeitern ist es lieber, „wenn die Bären ihre Köpfe benutzen anstatt die Muskeln.“ Aber ob so oder so, wenn die Bären zu viele Nüsse essen, werden sie zu dick. Witold Szablowski erwähnt einen Park in Deutschland, „der dem von Belitsa ähnelt, wo ein Bär mit einem immensen Übergewicht lebt.“ Er meint den „Bärenwald Müritz“ in Mecklenburg. Dort leben z.T. Bären aus Zirkussen, also auch Tanzbären, nur dass die im Zirkus oft keine Nasenringe hatten, sondern Maulkörbe für ihre Auftritte umgelegt bekamen. Die von „Vier Pfoten“ aus Zoos „befreiten“ Bären haben dagegen wenig Menschenkontakt gehabt, weil die Tierpfleger in der Regel ganze Reviere mit vielen Tieren versorgen müssen.

Zu den „Instinkten“, die in den Bärenparks geweckt werden sollen, gehören auch die „Triebe“: Mischo umwarb bereits nach wenigen Tagen Swietla, dabei „brüllte er in einem ganz anderen Ton, als er dies sonst tat.“ Ein gutes Zeichen. Ivanov weiß nicht, wohin sich ihr Zurückführen in die Natur entwickeln wird. Wilde Bären würden sofort aus dem Reservat ausbrechen – trotz des Elektrozauns. „Sie sind viel selbstsicherer und kreativer. Vielleicht werden sich eines Tages auch unsere Bären auf den Zaun stürzen, ihn niedertrampeln und in den Wald gehen. Einerseits wäre das ein Erfolg, andererseits aber auch eine Niederlage. Denn in freier Wildbahn würden unsere Bären nicht mal eine Woche überleben.“ Wahrscheinlich, weil sie sich in menschliche Siedlungen wagen würden – nicht um zu tanzen oder zu heilen, sondern weil sie Hunger haben. Und dort würde man sie früher oder später erschießen.

Als Erfolg wird im bulgarischen Bärenpark auch der Winterschlaf gesehen. Wenn sie nicht einschlafen, ist das eine Niederlage. Wenn Swietla der jüngeren Mima einen heftigen Prankenschlag verpaßt, wird diese Aggression, weil zur „Bärennatur“ gehörend, ebenfalls als eine „Art Rückkehr zu den Wurzeln“ [den Instinkten] betrachtet.“ Wenn sie sich dabei allerdings töten, wäre das eine Niederlage: „Das können wir nicht erlauben. Aber wieviel Aggression können wir zulassen?“ fragt sich Ivanov.

Der Park ist in drei Sektoren unterteilt: der erste für die ruhigen, der zweite für die dominanten, der dritte für die aggressivsten Bären. „In jedem Sektor haben sie das Bedürfnis, sich in Dominante und Dominierte aufzuteilen. Das wollen wir nicht…Wir sitzen in unserer Beobachtungsstation und schauen, wie die Bären sich verhalten. Wie viele Aggressionen kömnen wir zulassen? Haben sie schon die Grenze überschritten, oder geben wir ihnen noch einen Moment, um wieder runter zu kommen?“ Im Grund hat ihre langjährige Tanzbärenkarriere sie asozial gemacht und nun müssen sie nacherzogen werden. Die Bärenparkmitarbeiter sind so etwas wie Bewährungshelfer oder Coaches für Start-Upper. Nur dass die Bären früher „ganze Tage für die Zigeuner gearbeitet“ haben und jetzt „den ganzen Tag für sich“ haben: „Die Tiere sind davon völlig überfordert.“ Wenn nun auch alles anders ist, eines ist geblieben: Sie werden auch weiterhin mit dem schädlichen Weißbrot gefüttert – sie davon zu entwöhnen, würde eventuell ihrer Gesundheit noch mehr schaden. Es hat fast den Anschein als tanzten die Parkmitarbeiter nun um die ruhiggestellten Bären herum.

Szablowski erwähnt als Beispiel die Bärin Elena, die 2009 aus Serbien geholt wurde und sogleich „vorbildliche Fortschritte“ gemacht hatte. Aber dann kam der Winter und sie war „völlig durcheinander. Sie wiegte sich ganze Tage hin und her und fraß fast gar nicht mehr – obwohl sie gerade vor dem Winterschlaf am meisten hätte fressen müssen.“ Die Leute von „Vier Pfoten“ überlegten sich alles mögliche. Sie versteckten das Futter, aber da hörte Elena „fast ganz auf zu fressen“. Sie verlegten sie in einen anderen Sektor, aber „das irritierte sie noch mehr“. Sie gruben ihr eine Erdhöhle, „aber auch das half nicht. Da hatte jemand die Idee, eine Hütte zu bauen, die dann mit Blättern bedeckt wurde. Volltreffer: Elena fing an, den Schnee wegzuräumen, hörte auf zu schaukeln, und drei Tage später fiel sie in Winterschlaf.“

Es ging ihr und auch einer anderen Bärin ähnlich wie den Menschen, die in die Wildnis ziehen, aber nicht auf jeden Komfort verzichten wollen. Inzwischen bauen die Parkmitarbeiter jeden Winter fünf oder sechs solche Hütten. „Man kann die Bären nicht einfach rauslassen und warten, dass sie mit allem selbst zurechtkommen. Freiheit, das ist eine hochkomplizierte Sache,“ sagt Parkleiter Ivanov.

(Zuerst veröffentlicht in der Zeitschrift „Abwärts“ (Basisdruck Verlag Berlin, Januar 2020)

.

Bär mit Fidel Castro, Irkutsk 1963

.

Harfe spielender russischer Bär

.

Bärendienste

1998 band man dem Biologen Cord Riechelmann in Bulgarien eine lustige Bärengeschichte auf: Als der KP- und Staatschef Todor Schiwkow einmal auf Bärenjagd gehen wollte, requirierten seine Jäger kurzerhand von einem Zigeuner einen Tanzbären. Dieser Bär wurde Schiwkow dann vor die Flinte getrieben. Dabei entriss er jedoch einem der Treiber ein Fahrrad, schwang sich rauf und radelte davon. 2001 hatte sich diese Geschichte derart ausgebreitet, dass sie – in Lettland – schon auf reiche Jäger aus dem Westen umgemünzt wurde, denen auf einmal Gleiches widerfahren sein sollte. Wladimir Kaminer erfuhr dort etwa vom Leiter des Goethe-Instituts in Tallinn, ein estnischer Förster habe neulich für zwei bayrische Jäger einen Zirkusbären in St.Petersburg gekauft, der sich dann mit dem im Wald liegengelassenen Fahrrad einer Blaubeerensammlerin auf und davon machte, ehe die Bayern ihn erlegen konnten (siehe oben).

Wladimir Kaminer machte daraus sogleich einen Lesebühnentext, der bei dem Berliner Bärenpublikum sehr gut ankam. 2006 griff der Wahlberliner Ingo Schulze diese Geschichte noch einmal auf. In seiner Bärengeschichte kommen der Leiter des Tallinner Goethe-Instituts und seine Frau, „eine bildschöne Argentinierin“, auch vor, daneben aber noch ein Jäger mit Namen Arne, der den Bär persönlich aus St. Petersburg abholte und ihn sogleich dem Autor, Ingo Schulze, und seiner Freundin Tanja vorführte, bevor er ihn zum Einsatz in den Wald brachte, wo der Bär sich dann wie gehabt ein Fahrrad klaute und damit aus dem Staub machte.

Wladimir Kaminer konterte 2007 mit einer neuen Bärengeschichte – frisch von der Internationalen Tourismus Börse, wo sich einige Tourismusmanager aus Russland und den ehemaligen Sowjetrepubliken mit einem deutschen Jagdreiseveranstalter trafen: „Wir haben die Zählung der Braunbären abgeschlossen, 1.500 leben allein in unserem Gebiet“, berichtete ein Beamter aus Tomsk „Davon brauchen wir höchstens ein Drittel, 1.000 Bären können also jederzeit abgeschossen werden. Wir haben Personal, fähige Leute vor Ort, die den Bären innerhalb von 24 Stunden ausstopfen, so dass der Tourist seinen Bären gleich mitnehmen kann“. „Sehr gut!“, sagte der Reiseunternehmer und notierte sich das.

Ein Delegierter aus Kasachstan meinte: „Wir haben eine große Muflon-Population – wilde Bergziegen. Unsere Leute vor Ort können die Tiere ausstopfen, bevor der Tourist wieder geladen hat.“ „Das ist alles schön und gut“, unterbrach ihn sein kirgisischer Kollege, „aber nichts ist spannender als eine Pegasen-Safari.“ Es handelt sich dabei um sehr große, aber auch sehr scheue Murmeltiere. Schon mehrmals waren deutsche Jagdreisegruppen unverrichteter Dinge – betrogen quasi – aus Kirgistan heimgekehrt: Das wusste der Reiseveranstalter, er hakte deswegen nach, ob es bereits ausgestopfte Pegasen gäbe. Das musste der Kirgise verneinen. „Na, sehen Sie?“, sagte der Reiseveranstalter fast triumphierend und beendete das Gespräch mit dem Satz: „Zum Anfang schnüre ich ein Standardpaket aus einer Ziege und einem Bären“.

Die Bärengeschichten dringen nicht nur aus dem Osten, dem Einflussgebiet des russischen Bären, zu uns, sie kommen auch von Süden: Seit der allseits kritisierten Exekution des italienischen Braunbären Bruno durch bayrische Jäger, Grenzschützer, Förster und GSG-9-Beamte kann man hierzulande von einer Bärengeschichtenschwemme sprechen. Die einen wollen Schutzparks für sie haben, die anderen fordern Bären-Management-Pläne (in Analogie zum Brandenburger „Wolf-Management“), wieder andere wollen erst einmal das Leben und Treiben der Braunbären in seinen letzten eurasischen Verbreitungsgebieten erforschen lassen. Sie warnen vor vorschneller Wiedereinbürgerung des Raubtiers. Gleichzeitig werden sofortige Schutzmaßnahmen für die angeblich vom Klimawandel bedrohten arktischen Eisbären gefordert – und in Berlin gibt es – ausgestopft – Knut, den „Weltstar aus Deutschland“ (Vanity Fair).

Der Berliner Bärenwahn ging so weit, dass die Schwarzbären am Tierpark und die zwei lebenden Braunbären in ihrem Zwinger im Köllnischen Park bis zu ihrem Tod Personenschutz bekamen – um zu verhindern, dass sie von militanten Tierschützern befreit werden. Die taz erhielt bereits mehrfach diesbezügliche „Aktions-Bekennerschreiben“. Und der Polizeipräsident warnte die potenziellen Täter öffentlich: „Mit Bären ist nicht zu spaßen!“ Das sei etwas anderes, als weiße Mäuse aus den Labors der FU zu befreien.

.

.

Eisbären in Freiheit und in Gefangenschaft

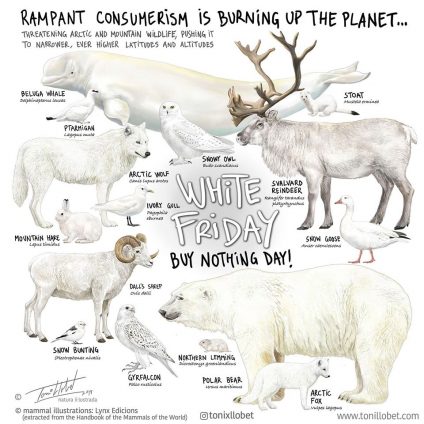

„Der Eisbär gehört zur Familie der Bären. Dieses größte Landraubtier bewohnt die nördlichen Polarregionen.“ heißt es auf Wikipedia. Wegen der Klimaerwärmung soll es den Polarbären dort immer schlechter gehen. Nicht weil die Wärme ihnen zusetzt, sondern weil ihre Jagd auf Robben an Eislöchern durch den Rückgang an Packeis dadurch erschwert wird. „Bei Gelegenheit erbeuten sie nun auch lebende Delfine, wie Forscher erstmals beobachtet haben,“ berichtete „spektrum.de“, und gelegentlich fressen sie sich laut „Spiegel“ sogar gegenseitig. Daneben stoßen sie auch in bewohnte Gegenden vor. Auf einer WWF-Internetseite heißt es: „Bei den Siedlungen treffen die Eisbären auf Menschen, die mit dem Problem heillos überfordert sind. Gelingt es uns nicht, diese fatale Entwicklung zu stoppen, werden auch die letzten Eisbären bald Geschichte sein.“ Dann gibt es sie vielleicht nur noch in den Zoos, wo man versucht, sie nachzuzüchten.

Wie schon mehrmals in der Zoogeschichte lag der private in Hamburg mal wieder vorn: „Der Höhepunkt im Tierpark-Jahr 2012 war zweifelsohne die Eröffnung des neuen Eismeeres,“ heißt es auf der Internetseite der Stiftung Hagenbeck. Während die zwei Berliner Zoos sich – seit Jahrzehnten schon – nur ein dumpfes Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem Eisbär-Baby im Osten und einem im Westen (ohne „neue Eismeere“) liefern. Eigentlich stammen beide Tiere aus dem Osten. Tosca, die Mutter des berühmten Eisbärjungen „Knut“, der den Westberliner Zoo Millionen einbrachte, gehörte der Eisbärendompteuse Ursula Böttcher. Sie hatte sich beim Staatszirkus der DDR von der Putzfrau zur Raubtierdresseurin hochgearbeitet, zunächst arbeitete sie mit Löwen – bis der Generaldirektor sie vor die Wahl stellte: „Entweder übernehmen Sie die alten Bären – oder Sie kriegen eine Hundenummer!“ Zu den alten Eisbären bekam Ursula Böttcher noch etliche junge dazu, am Ende arbeitete sie mit zwölf Tieren – und wurde damit weltberühmt. Ihre Autobiographie diktierte sie dem Germanisten Siegfried Blütchen, das Buch „Kleine Frau, bärenstark“ erschien 1999; im selben Jahr wurden mit dem liquidierten Staatszirkus auch ihre Eisbären von der Berliner Treuhandanstalt verkauft und sie arbeitslos.

Eigentlich wollte der „Circus Busch-Roland“ mit ihrer Bärennummer auf Tournee gehen, auch Zirkus Krone hätte sie gerne für fünf Jahre unter Vertrag genommen und ihre volkseigenen Bären dazu erworben, aber der Treuhand-Zirkusliquidator ließ sich darauf nicht ein, sondern verkaufte die Tiere an Zoos, zwei übernahm der Westberliner Zoo. Ursula Böttcher wurde „aus betriebsbedingten Gründen“ gekündigt: „Nach 47 Jahre Zirkus und einer Weltkarriere mit eineinhalb Zeilen.“ Laut Berliner Zeitung kombinierte der Pressesprecher des „Circus Busch-Roland“, der 1999 vergeblich gegen den Bärenverkauf geklagt hatte: „Des Liquidators engste Liquidierungsberaterin heißt Ursula Klös. Schwiegertochter des früheren Berliner Zoodirektors und heutigen Aufsichtsratsvorsitzenden von Zoo und Tierpark, Heinz-Georg Klös. Ihr Mann wiederum arbeitet in leitender Stellung im Zoo,“ und der Eisbärenkurator „Heiner Klös“ ist der Sohn von Heinz-Georg Klös.

Die Eisbärin Tosca wurde zunächst an den Zoo Nürnberg verkauft, wahrscheinlich nur zum Schein, denn danach kam auch sie in den Westberliner Zoo, wo sie 2006 ein männliches Junges bekam, das sie aber nicht annahm und das deswegen von seinem Pfleger aufgezogen wurde: Knut. Der kleine Bär wurde zusammen mit seinem Pfleger so berühmt, dass der kleine Westberliner Zoo mit ihm erstmalig mehr Besucher zählte als der vier Mal größere Ostberliner Tierpark. Knut starb 2011 – vierjährig, sein Pfleger im Jahr darauf. Der Regierende Bürgermeister ließ verlauten: „Wir alle hatten den Eisbären ins Herz geschlossen.“ Auch der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Wolfgang Apel, äußerte sich betroffen, zugleich übte er Kritik an der Haltung des Tieres: „Das kurze und qualvolle Leben von Knut zeigt erneut, dass Eisbären nicht in den Zoo gehören, auch wenn sie Knut heißen.“ Der Liquidator hatte zuvor gerade den Verkauf der Zirkus-Eisbären an Zoos mit der Notwendigkeit einer „artgerechten Haltung“ rechtfertigt.

Knuts Leiche kam in das Naturkundemuseum und wurde dort vom Chefpräparator Detlef Matzke ausgestopft: „Knut wird unsterblich,“ titelte der Tagesspiegel. Die japanische Dichterin Yoko Tawada veröffentlichte 2016 seine Biographie „Memoirs of a Polar Bear“ („Etüden im Schnee“): Beginnend mit der Großmutter, die aus der Sowjetunion stammte und nach Kanada emigrierte, wo ihre Tochter Tosca geboren wurde, die dann in die DDR ging, wo sie zunächst im Zirkus arbeitete und dann in Westberlin einen Sohn namens Knut bekam. 2007 hatte bereits ein durch Fake-Interviews in Hollywood bekannt gewordene Journalist ein Interview mit dem damals noch lebenden kleinen Eisbären veröffentlicht – unter dem Titel „Kleiner Knut ganz groß: Der berühmteste Eisbär der Welt im Gespräch mit Tom Kummer“. Es kam aber nichts Neues dabei heraus.

Der jetzige Direktor des Westberliner Zoos, Knieriem, der zugleich Direktor des Ostberliner Tierparks ist (wobei man jedoch den Verdacht haben könnte, das er dessen verdeckter Liquidator ist), teilte 2016 der Presse mit: Der präparierte „Knut wird Artenschutz-Botschafter“. Zur gleichen Zeit, da diese tierverlächerlichende Idee im Westberliner Zoo geboren wurde und die städtischen Gaswerke mit einem Eisbären warben, gebar im Ostberliner Tierpark eine Eisbärin zwei Junge, von denen eines überlebte; es wurde Fritz genannt. Ihn nahm seine Mutter an. Fritz wird deswegen nicht so zahm wie Knut sein. „Die Zeit“ fragte: „Könnte dieses Eisbärenbaby der neue Knut werden?“ Andere Berliner Zeitungen meinten: Das Eisbärenbaby Fritz sei eine Chance für den Tierpark, wenn nicht die letzte. Hoffentlich stimmt diese Einschätzung nicht, denn einen Monat nach seiner öffentlichen Benamung starb „Fritz“, woraufhin die Tierschutzorganisation „Peta den Verantwortlichen vorwarf, rein aus Marketing- und Profitgründen Eisbärenbabys zu züchten und auf einen neuen „Knut-Effekt‘ zu setzen“, heißt es in einer Mitteilung der Tierrechtsorganisation. „Die Haltungsbedingungen in Zoos sind derart unnatürlich, dass ein großer Teil der Eisbärenbabys die ersten Monate nicht überlebt – teilweise aufgrund der mangelhaften Haltungsbedingungen, teilweise aufgrund der schweren Verhaltensstörungen der Muttertiere. Hinzu kommt, dass die Haltung von Eisbären in Gefangenschaft keinen Beitrag zum Artenschutz darstellt, da im Zoo geborene Tiere grundsätzlich nicht ausgewildert werden können.“ Der Schweizer Blick wollte sich so einer populärwissenschaftlichen Sichtweise nicht anschließen und titelte: „Der Eisbären-Fluch von Berlin“. Der Deutsche Tierschutzbund riet: „Zoos sollten auf Eisbären verzichten“. Erwähnt sei noch, dass eine Woche darauf der Eisbär „Tips“ im Osnabrücker Zoo ausbrach, woraufhin er erschossen wurde. Und dass das neugeborene Eisbärenbaby im Münchner Tierpark Hellabrunn einen Namen mit „Q“ bekommen soll, über den die Öffentlichkeit abstimmen wird.

Auf Wikipedia heißt es über die 2010 gestorbene Eisbärendompteuse Ursula Böttcher: „Sie war nur 1,58 Meter groß und die erste und einzige Frau weltweit, die in einer Manege Dressuren mit Eisbären zeigte (die z.T. mehr als doppelt so groß waren). Sie trat dabei mit bis zu zwölf Tieren gleichzeitig auf. Berühmt wurde sie für den sogenannten „Todeskuss“ (der auf einer DDR-Briefmarke abgebildet wurde). Er bestand darin, dass sie einen Eisbären von Mund zu Mund mit einem Stück Fleisch fütterte. In den USA wurde sie als ‚Princess of Bears‚ gefeiert. Sie wurde mit mehreren Zirkus-Preisen ausgezeichnet und bekam den „Nationalpreis der DDR“. In der „Ruhmeshalle“ des „internationalen Artistenmuseums Klosterfelde“ sind einige Requisiten und Fotos von ihr ausgestellt – dazu ihr im Naturkundemuseum ausgestopfter „legendärer Eisbär ‚Nordpol‚“. Als sie einmal beim Tanz mit der Eisbärin „Nixe“ von dieser zu Boden geworfen und in die Schulter gebissen wurde, rettete ihr Assistent ihr das Leben, aber sie machte sofort weiter und ging erst nach der Vorstellung ins Krankenhaus: „Man darf so etwas nicht durchgehen lassen. Wenn das Tier merkt, dass es seinen Willen behaupten kann, ist es für diese Arbeit verloren.“ Ein Dompteur muß über dem Alphatier stehen, das „Superalphatier“ in einer Eisbärengruppe zu sein, ist besonders schwierig, weil Bären in optischer und akustischer Hinsicht extrem ausdrucksarm für uns sind. Dennoch und trotz aller Angriffe und Fehlinterpretationen darf beim Dompteur keine Angst aufkommen. Darin besteht laut dem Zürcher Zoodirektor Heini Hediger „das wesentliche ‚Geheimnis‘ von Ursula Böttcher im Umgang mit den sie hoch überragenden arktischen Riesen.“

Inzwischen befragt man nicht nur Zoos und Zirkusse im Hinblick auf ihre artgerechte Haltung der Tiere. Die Frankfurter Rundschau fragte den für seine Tierdokumentationen geadelten Regisseur David Attenborough, ob seine Arbeits-„Methoden“ denen seines Bruders, des Spielfilmregisseurs Richard, ähneln würden. Attenborough antwortete: „Wir sind vollkommen verschieden. Er erfindet Geschichten, während ich Geschichten filme.“ – Oder filmen lasse. Nachdem er in einem Interview zugegeben hatte, die im Zoo gefilmte Geburt eines Eisbären in eine Sendung eingebaut zu haben, die diese Tiere in der arktischen Wildnis zeigte, war es zu einem „Attenborough-Skandal“ gekommen. Der des Betrugs Bezichtigte verteidigte jedoch nicht nur seine Täuschung, sondern gab gleich noch weitere zu. Die Tierfilmproduzenten sprangen ihm bei: Seine „Eisbären-Methode“ entspreche den „Redaktionsanforderungen“, sie sei „Standard“ bei der Produktion von „Natural History Programmen“. Wahrscheinlich haben wir es bald nur noch mit zusammenmontierten Eisbären zu tun.

.

Ursula Böttcher küsst Eisbär „Alaska“

.

Auf der riesigen fast unbewohnten Doppelinsel Nowaja Semlja zwischen Barentssee und Karasee lebten schon immer Eisbären. Aber zum Einen hat die Klimaerwärmung ihnen inzwischen die Jagd auf Robben im Packeis erschwert, weil deren Eislöcher zum Atmen weniger werden, und zum Anderen sind die menschlichen Siedlungen, wo die Bären in den Abfällen Nahrung finden, in letzter Zeit größer geworden. Heute leben rund 2500 Menschen auf Nowaja Semlja, die meisten gehören der Urbevölkerung, der Nenzen, an, die von der Fischerei und der Pelzjagd auf Polarfüchse leben. Daneben wird Kupfer und Steinkohle auf der Doppelinsel abgebaut und bis 1990 fanden dort 130 Kernwaffenversuche statt. Noch immer sind Teile der Doppelinsel radioaktiv verseucht.

Die Nord- und die Südinsel haben zusammen mit vielen kleineren Inseln eine Fläche von 90.650 Quadratkilometer und eine Länge von 900 Kilometern. Es gibt keine Zählung der dortigen Eisbärenpopulationen aus der Luft, aber allein in der Nähe des Hauptortes Beluschja Guba wurden 52 Eisbären gezählt. Einige Bären würden Menschen „regelrecht jagen“, sagte der Chef der örtlichen Verwaltungsbehörde, Schiganscha Musin. Er lebe seit 1983 auf der Insel, aber so viele Bären habe er noch nie erlebt.

Auf Nowaja Semlja finden sich immer mehr Eisbären ein: „Es sind zu viele Tiere, deshalb haben die Behörden auf der russischen Doppelinsel Nowaja Semlja im Nordpolarmeer den Notstand ausgerufen,“ berichtete die Tagesschau. In Kanada nehmen ihre Populationen dagegen dramatisch ab, dennoch treibt der Hunger die Eisbären auch hier immer öfter in die Nähe von Siedlungen. Auf einer WWF-Internetseite heißt es: „Bei den Siedlungen treffen die Eisbären auf Menschen, die mit dem Problem heillos überfordert sind. Gelingt es uns nicht, diese fatale Entwicklung zu stoppen, werden auch die letzten Eisbären bald Geschichte sein.“ In ihrer Not erbeuten sie nun auch Delfine, wie Forscher erstmals beobachtet haben, und gelegentlich fressen sie sich laut „Spiegel“ gegenseitig.

In der Beauford See in Alaska und im Nordwesten Kanadas ist die Zahl der Eisbären laut WWF seit Beginn des Jahrhunderts um rund 40 Prozent zurückgegangen. 2004 wurden noch 1500 Eisbären gezählt. Zuletzt waren es nur noch 900. Mit Unterstützung des WWF Deutschlands erhoben Wissenschaftler neue Bestandszahlen in der kanadischen Hudson Bay, indem sie Luftaufnahmen anfertigten und auswerteten. Die im „Arctic Journal“ veröffentlichten Zahlen sind demnach im Vergleich zum Jahr 2014 von 943 auf 780 Individuen gesunken. „Jetzt geht es den Eisbären dort auch zahlenmäßig an den Kragen, da die älteren Tiere sterben und weniger Junge nachkommen,“ sagte die Arktisexpertin beim WWF Deutschland Sybille Klenzendorf.

In Russland sind Eisbären ganzjährig geschützt, aber auf Nowaja Semlja erwägt man nun, sie durch Abschüsse von den Siedlungen zu vertreiben. Während der WWF fordert, „dass wir das Tempo beim Klimaschutz drastisch erhöhen müssen. Nur dann haben die Eisbären eine Überlebenschance.“

.

.

Russin füttert Eisbär

.

Leben und Sterben in der Arktis

Beitrag für Nanna Heidenreichs Symposium „Hotspots: Migration und Meer“ in der Akademie der Künste der Welt Köln, der dort 2019 auf Deutsch und Englisch publiziert wurde.

Der aus dem Muschelhandel hervorgegangene Ölkonzern „Shell“ kündigte zum Entsetzen der Umweltschützer den Beginn von Ölbohrungen am Nordpol an. Die arktische Region ist reich an allen möglichen Bodenschätzen. Das gilt vor allem für Grönland. Vielleicht wollte der US-Präsident deswegen diese größte Insel der Welt kaufen. Im Maße sich dort das Eis zurückzieht, drängen ausländische Investoren auf die Insel. 2018 wurden in Grönland 50 Abbaulizenzen für Explorationen von Gold, Diamanten, Kupfer, Nickel und anderen Mineralien vergeben. In Südostgrönland will ein chinesisch-australisches Bergbaukonsortium Uran und Seltene Erden im Tagebau fördern.

Derweil sucht eine russische „Polarexpedition“ in der Arktis mit Mini-U-Booten nach weiteren Ölquellen. Während die ersten russischen Tanker für Flüssiggas aufgrund der Klimaerwärmung bereits das ganze Jahr das Nordpolarmeer durchfahren können. Die „Heinrich Böll Stiftung“ der Grünen spricht von einem „Wettlauf um die Arktis“. Das Studentenforum „unicum“ geht in seiner „Karriere“-Rubrik bereits der Frage nach „Wie wird man…Polarforscher?“

U.a. wird erforscht, wie sehr der zunehmende Plastikmüll die arktische Tiefsee belastet. Die Leiterin des nach dem Polarforscher Alfred Wegener benannten Bremerhavener Instituts zur Erforschung der Polarregion Antje Boetius fordert :„Die Tiefseeforschung braucht mehr Forschungsschiffe“. Während der junge Tierfilmer Andreas Kieling, als man ihn fragte, warum er so an der arktischen Fauna, vor allem an Eisbären, interessiert sei, antwortete: „Ganz einfach – ich mußte mir sehr genau überlegen, wo es eine Marktlücke gab.“

Die Umweltschützer sind aktuell vor allem beim „Klimaschutz“ engagiert, dabei ist ihr „Symboltier“ vielfach der arktische Eisbär, dem durch die Klimaerwärmung und den dadurch verursachten Rückgang des Packeises seine Nahrungsgrundlage, Robben, entzogen wird. In der kanadischen Hudson-Bay kommen die hungrigen Bären bis in die Hafenstadt Churchill, wo es für besonders aufdringliche Eisbären sogar ein Gefängnis gibt. In den sozialen Medien zirkulieren Bilder von halbverhungerten Eisbären. Der Direktor von Zoo und Tierpark in Berlin ließ den junggestorbenen Eisbären „Knut“ ausstopfen und erklärte ihn zum „Artenschutz-Botschafter“.

.

.

Man erinnert sich vielleicht noch an die süßen Robbenbabys auf dem Packeis vor Neufundland, die alljährlich zu tausenden von „Robbenschlächtern“ mit Keulen betäubt wurden, um ihnen bei lebendigem Leibe ihr flauschiges weißes Fell abzuziehen. Die Photos davon gingen 1977 um die Welt. Dahinter stand eine u.a. von Brigitte Bardot beförderte Kampagne gegen die Pelzindustrie. Etliche Staaten beschlossen daraufhin Pelzeinfuhrverbote. Zudem wurde es im Westen generell Konsens: „Pelz ist nicht okay“, was zur Folge hatte, dass die Inuit mit Robbenfellen nichts mehr verdienten.

Im Film der kanadischen Indigenen Alethea Arnaquq-Baril „Angry Inuk“ (2016) ist die entscheidende Abstimmung im Europäischen Parlament über das verschärfte Einfuhrverbot von Robbenprodukten zu sehen: Vor dem Saal standen auf der einen Seite die Tierschützer und verteilten kleine, weiße Robbenbaby-Plüschtiere, auf der anderen standen einige Inuit in ihrer Robbenfellkleidung und versuchten darüber aufzuklären, dass sie gar keine weißen Jungtiere jagen, dass die Robbe für sie das ist, was für die Europäer das Schwein ist, und dass es außer Robben, Wale, Eisbären und Fische keine anderen Nahrungsmittel auf Grönland gibt. Die Inuit ernteten für ihre Aufklärung viele angeekelte Blicke von den EU-Parlamentariern.

Ähnlich war es bei den Walen, die mit zunehmend ausgeklügelter Geschoß- und Verarbeitungstechnik der Walfangflotten an den Rand der Ausrottung gerieten: Hier kam die Rettung durch eine Langspielplatte mit „Walgesängen“, die der Navy-Ingenieur Frank Watlington auf den Bermudas beim Testen eines neuen Unterwassermikrophons zur Ortung von U-Booten aufgenommen hatte. 1970 verkaufte allein „National Geographic“ 11 Millionen Exemplare davon. Seitdem gibt es nicht nur von den besonders gesangsfreudigen Buckelwalen, sondern auch von anderen Walarten Aufnahmen ihrer „Gesänge“. Für die Meeressäuger fielen dabei immer mehr „Walschutzgesetze“ ab. Und Walschützer wie „Greenpeace“ und „Sea Shepherd Global“ jagen inzwischen die letzten Walfangschiffe mit der knappen Ressource Aufmerksamkeit, während immer mehr Walfänger sich zu Guides von „Whale Watchern“ umpositionieren. In den Walschutzzonen sind die großen Meeressäuger inzwischen handzahm geworden, wie der Leiter des Wissenschaftszentrums Umwelt der Universität Augsburg Jens Soentgen in seinem Buch „Ökologie der Angst“ (2018) berichtete.

Eisbären, Walen und Robben ist nicht nur gemeinsam, dass sie in der Arktis leben, lange Zeit von Europäern aus Gewinnsucht gejagt wurden und nun einen gewissen Schutz genießen, es gibt dort auch noch die von der Jagd auf sie lebenden Ureinwohner: Inuit vor allem – in Neufundland, Alaska, Nordostsibirien und Grönland.

1951 besuchte der Mediziner Johan Hultin das Dorf Brevig in Alaska, 1997 flog er noch einmal in den Ort, anschließend berichtete er: „Das Leben hat sich dort grundlegend geändert. 1951 hatten sich die Dorfbewohner noch weitgehend selbst versorgt, viele von ihnen hatten noch die alten Walfang- und Jagdtechniken beherrscht. 46 Jahre später gehörte dies alles der Vergangenheit an, die meisten Menschen lebten von der Sozialhilfe, und so war das Dorf, das immer noch einsam über der eisgrauen See lag, mittlerweile ein trauriger, hoffnungsloser Ort. Die Bewohner hatten ihren Stolz verloren.“

Ähnlich war es auf der anderen Seite der Beringstrasse, auf den Aleuten und in Nordostsibirien, wo die Berliner Filmemacherin Ulrike Ottinger ihren zwölfstündigen Dokumentarfilm „Chamissos Schatten“ (2016) drehte. Mit der Auflösung der Sowjetunion war dort die riesige Walfangflotte stillgelegt worden, auf denen die Arbeiter einen Blauwal in 30 Minuten zerlegen konnten, gejagt wurde er mit Kanonenharpunen, die beim Eindringen Luft in seinen Körper pumpten, so dass er nicht unterging. Die dortigen Küstenbewohner mußten ab 1992 wohl oder übel wieder auf ihre alten Jagdtechniken zurückgreifen, wollten sie nicht verhungern, und so gingen sie mit Gewehren und Ruderbooten mit Außenbordmotor auf Walfang. Ottinger zeigte eine solche Szene, die damit endete, dass die Jäger den Wal zwar töten, aber nicht bergen konnten: Er versank im Meer. Die an der arktischen Küste lebenden Russen sind inzwischen massenhaft ins Inland (zurück-)migriert.

Die als Leiterin von arktischen Tourismusexpeditionen arbeitende Schriftstellerin Birgit Lutz hat mehrmals Inuit-Siedlungen in Ostgrönland besucht, wo an der 2500 Kilometer langen Küste nur noch 2500 Menschen leben und einige Siedlungen völlig verlassen sind, seitdem die Jagd auf Wale und Eisbären fast verboten wurde und die Robbenfelle kaum noch etwas einbringen. Ihrem Bericht gab die auf Spitzbergen umweltschützerisch tätige Autorin den provokativen Titel: „Heute gehen wir Wale fangen…“ (2017). Sie interviewte darin u.a. die auf Grönland geborene dänische Reiseorganisatorin Pia Anning Nielsen: „Seitdem die Jagd keine Perspektive mehr für die Menschen hier ist, sind sie nicht mehr stolz. Jetzt können sie sich nicht mehr selbst versorgen, weil der Preis für die Robbenfelle trotz Subventionierung durch die dänische Regierung zusammengebrochen ist.“ Die letzten Jäger schießen zwar weiterhin Robben, 20-30 pro Tag mitunter, aber vor allem zur Versorgung ihrer Schlittenhunde. Ansonsten verfallen immer mehr Inuit dem Alkohol und von den männlichen Jugendlichen verüben immer mehr Selbstmord. Der Hauptgrund dafür wird in ihrer Erziehung zum Jäger gesehen, das ihnen kein Auskommen mehr ermöglicht. Und dennoch wissen alle Grönländer, die weißen Tierschützer, angefangen mit Brigitte Bardot, haben ihnen zwar ihre Erwerbsgrundlage entzogen, aber deren Öko-Tourismus ist nun vielleicht eine „Chance“.

.

.

Bei Walen und Eisbären werden heute auf internationaler Ebene für die Subsistenzjagd der Inuit Quoten zugeteilt: 2014 wurden von neun Walarten in Grönland 3297 erlegt. Von den Eisbären wurden im selben Jahr 143 erlegt. Deren Felle werden nun immer teurer, bis zu 3000 Euro, weil es eine steigende Nachfrage in China gibt. Birgit Lutz findet es unterstützenswert, dass die Inuit weiterhin Robben und Kleinwale jagen, aber da sie sich auf Spitzbergen bei ihrer Arbeit für den Schutz der Eisbären engagiert, fällt es ihr schwer, in Ostgrönland nun Sympathie für die letzten Eisbärenjäger aufzubringen.

Bei den Fischen haben die Inuit keine Fangbegrenzung, wohl aber die großen Fischfangflotten, die das mit Quoten und bei ihren Netzen mit der Maschenweite regeln, durch die die kleineren Kabeljaus entkommen können. Das ständige Wegfangen der großen hat zur Folge, dass die Fische immer kleiner werden und früher geschlechtsreif. Die Helgoländer Fischforscher vom Alfred-Wegener-Institut haben eine Dependance auf Spitzbergen, wo sie die „Habitate und Migrationen“ von Fischen untersuchen. Wegen der Überfischung und der Klimaerwärmung nehmen die Migrationsbewegungen unter Wasser zu.

Die deutsche und englische Fischereiflotte war im 20. Jahrhundert vor allem davon betroffen, dass es Island nach drei sogenannten „Kabeljaukriegen“ gelang, seine Fischereigrenzen von nahezu Null auf 200 Seemeilen zu erweitern. Die DDR-Fischereiflotte flog wegen der Erweiterung der Fischereizonen 1976 „aus der Nordsee“, wie der Autor eines Buches über „Heringe“ Holger Teschke 2014 schrieb. Inzwischen geht auch den Isländern immer weniger Kabeljau, Rotbarsch und Schellfisch ins Netz, vom ehemaligen Armeleute-Fisch Hering zu schweigen. Dafür wandern jedoch immer mehr Makrelen nordwärts – bis nach Island. Dort werden die Schwärme von isländischen Fischern gefangen. Diese invasive Art ist ihnen also hochwillkommen. Die Fischer in der EU möchten aber auch den Makrelenschwärmen nachfolgen, die isländischen Kollegen sind jedoch schneller. Die EU drohte deswegen Island mit Sanktionen. Der Klimawandel habe das Verbreitungsgebiet der Tiere verändert, verteidigt sich und seine Fischer Islands Fischereiminister: „Große Mengen von Makrelen fallen in unsere Gewässer ein. Das sind gierige Tiere, die auch anderen Arten Futter wegnehmen. Island hat Anspruch auf einen gerechten Anteil von dieser wandernden Art. Das kann niemand bestreiten.“

Ähnlich ist es mit der aus dem westlichen Atlantik stammenden Schneekrabbe, eine Delikatesse, für die Norwegen in der Barentssee, wo die Krabben erst 1996 gefunden wurden, ein exklusives Fangrecht beansprucht und deswegen zwei baltische Schiffe, die dort mit Lizenzen der EU nach der Krabbe fischten, kurzerhand kaperte.

Auch die arktischen Vögel migrieren: So z.B. die Papageientaucher, die immer wieder ihre Nistfelsen aufgeben müssen, weil ihre Nahrung, die Sandaale, wegen des wärmer gewordenen Wassers, abwandern. Dafür wandern einige Arten ein oder kommen wieder – u.a. Mücken, im Südosten Grönlands laufen die Leute mit Netzen auf dem Kopf herum, wie der Gletscherforscher Robert Macfarlane in seinem Buch „Im Unterland“ (2019) berichtet. „Vor 20 Jahren gab es hier noch gar keine Mücken.“

In Ostsibirien kommen aufgrund des tauenden Permafrostbodens Milzbrand-Bakterien wieder hoch – zusammen mit den vor 70 Jahren daran gestorbenen Rentieren. Russische Tierärzte impften vorsorglich Rentiere und Hirten. „Es sind neue Tierarten zu uns gekommen, während alte verschwunden sind, das Jagen wird immer schwieriger,“ berichtete ein Grönländer Macfarlane. Für den englischen Autor zählt die Arktis zu den „vorrangigen Gebieten, in denen das Schicksal des Eises die zukünftigen Geschicke des Planeten bestimmt“.

Da sich dort russisches und amerikanisches Expansionsstreben immer näher kommen, könnte auch der militärische Aufmarsch in der Arktis uns noch schicksalhaft mitspielen, wenigstens, wenn man dem italienischen Arktisexperten Marzio Mian in seiner Darstellung „Die neue Arktis: Der Kampf um den hohen Norden“ (2019) folgt. Die Inuit auf Grönland und in Alaska haben bereits den Untergang ihrer Kultur vor Augen. Ebenfalls 2019 wurde deswegen der Expeditionsbericht des holländischen Verhaltensforschers und Nobelpreisträgers Niko Tinbergen über seinen einjährigen Aufenthalt in Ostgrönland 1932/33 auf Deutsch veröffentlicht, unter dem Titel „Eskimoland. Ein Bericht aus der Arktis“ Damals gab es in der dänischen Kolonie Grönland noch als nomadische Jäger autark wirtschaftendeInuit, wie er schreibt. Sind sind im Gegensatz zu uns, die wir immer mehr zu „Spezialisten“ werden, bewundernswerte „Generalisten“, die alles, was sie zum Leben brauchen, selber herstellen. Das ging so weit, dass sie zwar komplizierte Geräte wie Gewehr, Kamera und Fernglas bewunderten, wenn sie aber erfuhren, dass ihr Besitzer diese Dinge nicht selbst hergestellt hatte, verwandelte sich „ihre Bewunderung in eine Art mitleidiges Schulterzucken.“ Die Feldarbeit von Tinbergen und seiner Frau bestand darin, dass sie mit Hilfe eines Schamanen, bei dem sie wohnten, Grönländisch lernten und im übrigen versuchten, es den Inuit im Alltag nachzutun. Mit Unterbrechungen hat auch die Schriftstellerin Birgit Lutz ein Jahr lang in Ostgrönland für ihr o.e. Buch recherchiert. Ihr zufolge nahm „das Unheil nach dem Zweiten Weltkrieg seinen Lauf mit der Modernisierung Grönlands,“ als die Bevölkerung in die Städte umgesiedelt wurde: 1951 lebten noch fast 70 Prozent der Menschen in Dörfern, 2010 nur noch 15 Prozent. Sie verloren dadurch ihre Jagdgründe, ihres Lebensweise und ihre Dorfgemeinschaften. „Jagdnomade zu sein, wurde verboten, man mußte einen festen Wohnsitz haben.“

Auf der sibirischen Jamal-Halbinsel folgen die dort lebenden Nenzen im Sommer ihren halbwilden Rentierherden nach Norden und gegen Winter nach Süden. Mit dem Ausbau einesriesigen Erdgas-Förderzentrums werden die Wanderrouten der Rentiere erheblich beeinträchtigt und damit ihre Bewirtschaftung durch die nenzischen Hirten, aber es entstehen viele neue Arbeitsplätze. Im Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen sind die Löhne inzwischen so hoch wie in der BRD. Die ARD berichtete: „Der Klimawandel macht es möglich: Russland fördert immer mehr Gas am Polarkreis. Inzwischen treffen die nenzischen Nomadinnen und Nomaden auf ihren Wanderungen auf zerstörte Natur und gigantische Industrieanlagen. Doch nicht alle Nenzen sind darüber unglücklich. Denn ihren Kindern eröffnen sich nun auch neue Chancen.“ Auf seiner Internetseite wirbt Gazprom für sein „Megaprojekt Jamal“ aber weiterhin mit einer wandernden Rentierherde. Neben der Halbinsel befindet sich in der Barentssee die Insel Kolgujew, auf der kaum noch Erdöl gefördert wird und die dort lebenden 500 Bewohner mangels Abnehmer auch kaum noch Rentiere züchten, daneben sind auch etliche andere Lebensbereiche vom Rückzug des Staates dort betroffen. Der Schriftsteller Wassili Golowanow hielt sich mit Unterbrechung ein Jahr auf Kolgujew auf. Sein Buch darüber „Die Insel“ erschien 2012 auf Deutsch. Der Autor beschreibt darin, wie die Nenzen dort zuerst durch die sowjetische Politik von ihrer alten Lebensweise abgebracht wurden und wie sie nach Auflösung der UDSSR auf überwunden geglaubte und halb vergessene Wirtschaftsweisen zurückgreifen müssen, während die Insel verwahrlost.

P.S.: Zwei interessante Bücher über die Arktis – eine Reportage und eine Kulturgeschichte – seien hier noch erwähnt, die leider beide den russischen Teil der Arktis etwas vernachlässigen, z.T. aus westlicher Borniertheit und antikommunistischer Einstellung: „Die neue Arktis: Der Kampf um den hohen Norden“ von Marzio G. Mian (2019) und „Die Erfindung des Nordens. Kulturgeschichte einer Himmelsrichtung“ von Bernd Brunner (2019).

.

Rentiernomade auf Kolgujew

.

Waschbären in Deutschland

Mindestens seitdem der Strom der „Wirtschaftsflüchtlinge“ (heute „Refugees“ genannt), nach Lampedusa einsetzte, hat sich der Streit, ob Deutschland ein „Einwanderungsland“ ist oder sein sollte, auf Tiere und Pflanzen ausgedehnt, wenn nicht gar verlagert. Kaum ein Tag, an dem nicht irgendein Massenmedium mit neuen „Erkenntnissen“ über „invasive Arten“ aufwartet und Ratschläge gibt für einen durchaus vernünftigen Umgang mit ihnen. Der TV-Sender Arte schickte mir neulich schon unaufgefordert seinen Film „Invasion der Pflanzen. Gefahr für Umwelt und Mensch“ zu. Das „Neue Deutschland“ veröffentlichte eine ausschließlich der Vernunft verpflichtete Zusammenfassung der Debatte über tierische und pflanzliche Ausländer: „Die Mehrheit der Wissenschaftler ist dabei einer Meinung: Invasive Arten sind in der Summe als kritisch für das Ökosystem anzusehen.“ Dazu scheint für den ND-Autor auch die Menschenwelt zu zählen – ja, vor allem sie, denn als Beispiele erwähnt er einige ausländische Pflanzen, die sich hier, einmal eingeschleppt, unglaublich vermehren – und „Allergien, Hautausschläge“ etc. hervorrufen. Es gibt inzwischen ganze Sondereinheiten – auf Basis von 1-Euro-Jobs, die mit Schutzanzügen anrücken, um sie auszurotten. Die gleichen, für Menschen unangenehmen Pflanzen sind jedoch bei den Bienen äußerst beliebt, weswegen sie z.B. von den Imkern geschätzt werden: Sie protestieren gegen ihre „sinnlose Vernichtung“.