Weltrevolution

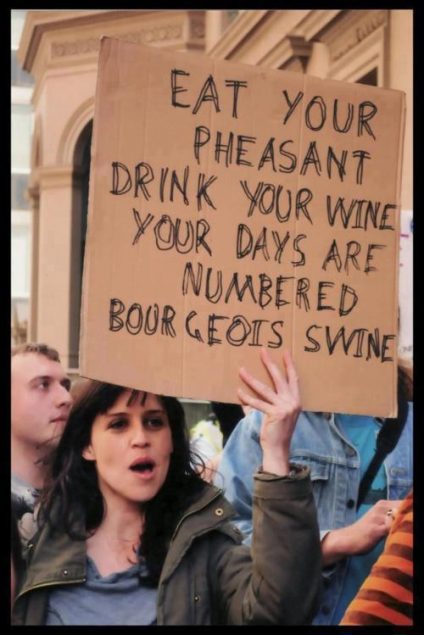

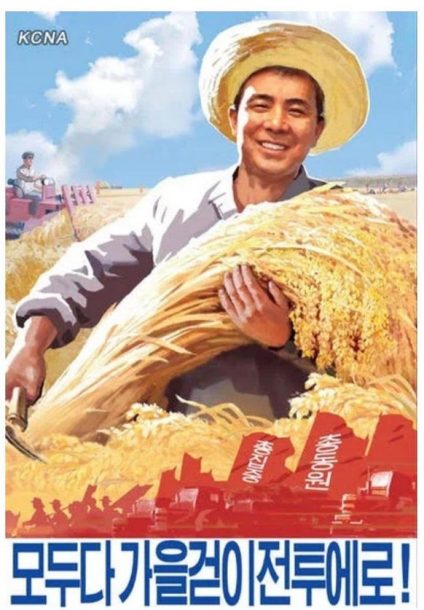

„Während die demokratischen Kleinbürger die Revolution möglichst rasch und unter Durchführung höchstens der obigen Ansprüche zum Abschlusse bringen wollen, ist es unser Interesse und unsere Aufgabe, die Revolution permanent zu machen, so lange, bis alle mehr oder weniger besitzenden Klassen von der Herrschaft verdrängt sind, die Staatsgewalt vom Proletariat erobert und die Assoziation der Proletarier nicht nur in einem Lande, sondern in allen herrschenden Ländern der ganzen Welt so weit vorgeschritten ist, daß die Konkurrenz der Proletarier in diesen Ländern aufgehört hat und daß wenigstens die entscheidenden produktiven Kräfte in den Händen der Proletarier konzentriert sind. Es kann sich für uns nicht um Veränderung des Privateigentums handeln, sondern nur um seine Vernichtung, nicht um Vertuschung der Klassengegensätze, sondern um Aufhebung der Klassen, nicht um Verbesserung der bestehenden Gesellschaft, sondern um Gründung einer neuen.“ (Karl Marx/Friedrich Engels, „Ansprache der Zentralbehörde an den Bund vom März 1850“ – Rundschreiben)

.

Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage, den Kommunismus der Zeitung „Junge Welt“ betreffend: „Die Aufteilung einer Gesellschaft nach dem Merkmal der produktionsorientierten Klassenzugehörigkeit widerspricht der Garantie der Menschenwürde“.

.

Bert Papenfuß

„Nehmen wir an, ich finge mit mir an, was finge ich dann mit mir an, was nicht andere dazugetan ha’m.“

.

Käsefachverkäuferin

„Das Alter spielt keine Rolle, außer man ist ein Käse,“ sagte sie, als er an der Reihe war, bedient zu werden und ihre wiederholte Aufforderung „Der Nächste bitte“ mit der Bemerkung quittiert hatte: „Ich habe Sie gerade nicht gehört, ich werde wohl langsam alt“. Sie hatte einen weißen Kittel an, in dem sie aussah wie eine Zahnärztin. Die Schriftstellerin A.L.Kennedy spricht von einer „Käseärztin“.

.

Schwarze Löcher

Der Religionswissenschaftler Klaus Heinrich sprach in einem Vortrag, den er 1993 in der Psychiatrischen Klinik des Universitätsklinikums Rudolf Virchow der Freien Universität hielt (und der jetzt neu veröffentlicht wurde), über „Sucht und „Sog“. Darin heißt es: „Wir bewegen uns in katastrophisch eingefärbten Untergangs- und Auferstehungsvisionen, damit immer noch in einem großen, kosmisch geweiteten Initiationsraum. Und damit nicht genug: Chaostheorien beschwören die Selbstordnungskräfte der Materie und lassen uns als Nutznießer davon profitieren. Wirklich populär geworden aber ist das Bild – die große Phantasie vom ‚Schwarzen Loch‘. Dies ist die erstaunlichste Schoßmetapher, die wir zur Zeit haben: spur- und zeichenlos saugt es ein und läßt verschwinden, auch die Reizüberbietung der Katastrophenmetapher ist stillgestellt, denn keine Information dringt hier heraus, geschweige, dass ein Geschichtenerzähler, ein kosmischer Aussteiger sozusagen, ihm entkäme.“

Dazu ganz aktuell – die Bild-Zeitung: „Weltallmonster bedroht Erde. Vor zwei Stunden Schwarzes Loch in Erdnähe entdeckt! Verschlingt alles erbarmungslos! Unser Reporter interviewt den Entdecker exklusiv!“

Währenddessen kommt uns die Zeitschrift „Nature“ nichtkatastrophistisch: „Ein Schwarzes Loch in 12 Lichtjahren Entfernung – die Strecke, die Licht in zwölf Jahren zurücklegt. (Licht breitet sich mit knapp 300000 Kilometern pro Sekunde, d.h. mit etwa einer Milliarde Stundenkilometern aus). Das neu entdeckte Schwarze Loch ist nur dreimal so weit vom Sonnensystem entfernt wie unser nächster Nachbar, der Stern Alpha Centauri, und gehört damit zu unserer unmittelbaren kosmischen Nachbarschaft. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA hat sofort die Entsendung einer unbemannten Raumsonde angekündigt, die fundamentale neue Erkenntnisse liefern wird. Diese Mission ist ein Generationenprojekt: Bis die Sonde das Schwarze Loch erreicht, werden Jahrzehnte vergehen und wenn dann die ersten Daten zur Erde gefunkt werden, brauchen sie weitere 12 Jahre für den Rückweg.“

Bis das schwarze Loch die Erde verschlingt, werden wir auch Beobachter und Geschichtenerzähler dieses Vorgangs haben – u.a. dank des US-Milliardärs Elon Musk. Dazu heißt es auf „ingenieur.de“: „Der große Wettlauf zum Mars hat längst begonnen. Siedlungspläne, Baustoffe, Polizisten – auf der Erde bereiten sich schwerreiche Unternehmer und Wissenschaftler schon detailliert auf die künftige Kolonisierung des roten Planeten vor.“ Und freiwillige Siedler, die nicht vom Mars zurückkehren wollen und auch nicht können sollen, gibt es ebenfalls bereits – einige Tausend.

Aber vielleicht ist ja auch alles ganz anders: Am 30. November 2020 hieß es im Wissenschaftsforum „spektrum.de“: Wenn „die Masse des Universums in seinem Hubble-Radius so groß ist wie die Masse eines Schwarzen Lochs im gleichen Radius“, dann läßt sich unser ganzes „Universum als das Innere eines Schwarzen Lochs annehmen“, was bedeute, „wir leben in einem Schwarzen Loch“, sind also schon drin. Das konnte Klaus Heinrich 1993 natürlich noch nicht wissen.

Bei ihm heißt es weiter über das Schwarze Loch: „Der sexuelle Phantasiehorizont in dem die Forschung metaphorisch eingebunden bleibt, wird aufdringlich deutlich im sogenannten ‚Keine-Haare-Theorem‘ [des Physikers John Wheeler]: ‚Ein Schwarzes Loch hat keine Haare‘ (das bezeichnet den Umstand, dass die Beschaffenheit des Körpers, aus dessen Zusammensturz es resultiert, keinen Einfluß hat auf die Größe und die Gestalt des Lochs).

Doch so stark ist die Macht der mit Geschlechterspannung verfahrenden Phantasie, dass dieses letzte katastrophische Suchtprodukt – so möchte ich es angesichts seiner Popularität einmal nennen – doch wieder als Schoß und Schlund erscheint, freilich einer, der nur noch in der einen, der zerstörerischen Richtung tätig ist…“

Am Schluß des Vortrags heißt es: „Durch unsere Suchtgesellschaft geht ein uns allen geläufiger Riß, der das Suchtproblem unmittelbar berührt. Die Süchtigen, die sich auf den privaten Trip begeben, Alkohol- und Drogensüchtige, Sex- und Freßsüchtige z.B., sind natürlich Teil der Suchtgesellschaft. Aber es wäre vorschnell, zu urteilen, sie agierten nur deren Probleme aus, steuerten nur eben auf ihre eigene, private Katastrophe zu. Wir werden zu fragen haben, wieweit nicht Süchtige heute eingesetzt werden als Mittel, der Suchtgesellschaft zu entkommen, nicht vor ihr die Augen zu schließen, sondern Sucht der Sucht entgegenzusetzen, ‚aus der Suchtgesellschaft auszusteigen mittels Sucht‘. Sucht, so gesehen, wäre ein erster, noch untauglicher, selbsttherapeutischer Versuch.“ Auch, um die idiotische Angstvorstellung vom Schwarzen Loch los zu werden.

.

Katie Bouman – Informatikerin, der wir das Bild vom Schwarzen Loch verdanken

Eine Meldung (aus Focus): „Wissenschaftler haben das kleinste Schwarze Loch entdeckt, das jemals im All gefunden wurde… Es hielt sich lange versteckt.“

Aus Louise Erdrichs Roman „Schatten fangen“ (2012): Sie lag nackt auf der Couch und war betrunken eingeschlafen. Er ging zu ihr „und öffnete behutsam ihre Knie. Sie zog die Schenkel hoch, dann seufzte sie und ließ sie willenlos auseinanderklaffen. Er trat zurück und fokussierte die Schweinwerfer direkt auf die Stelle zwischen ihren Beinen.“ Der Sohn der beiden flüsterte seiner kleinen Schwester zu: Er „nähert sich dem Schwarzschild-Radius“. Sie wußte bereits, „dass der Schwarzschild-Radius der theoretische Punkt ist, an dem Lichtstrahlen ihre Energie verlieren, während sie versuchen, der gewaltigen Schwerkraft eines Schwarzen Lochs zu entkommen.“ Ihr Vater aber ging zurück an seine Staffelei und malte weiter am Akt seiner Frau. „Die Vulva ist gut geworden, dachte er.“

.

„Mutter Heimat“ in Kiew

.

„Mutter hebt ab“ in Kalifornien

.

„Meine Frau wollte gleich munter zum Mond“

.

Gleichheit

Will uns das amerikanische „Wikipedia“ für dumm verkaufen?: „Gleichheit bedeutet Übereinstimmung einer Mehrzahl von Gegenständen, Personen oder Sachverhalten in einem bestimmten Merkmal bei Verschiedenheit in anderen Merkmalen.“

Wir wissen es doch besser: Die mit der Durchsetzung der athenischen Demokratie erreichte allgemeine „Gleichheit vor dem Gesetz“ (isonomia) hatte bereits Diodoros aus Agyrion im 1. Jhd.v.Chr. als eine Farce bezeichnet, da ohne „Gleichheit des Eigentums“ (isomoiria) durchgesetzt.

Neuerdings hat sich der französische Ökonom Thomas Pickerty mit diesem „Gleichheits“-Begriff beschäftigt. Der Deutschlandfunk interviewte den „Rockstar der Wirtschaftswissenschaft“, der 2014 in seinem 800 Seiten starken „Das Kapital des 21. Jahrhunderts“ Daten aus 27 Ländern über einen Zeitraum von bis zu drei Jahrhunderten untersuchte und dabei nachwies, „dass der Kapitalismus systemimmanent zu einer Verschärfung der Ungleichheit führt. Auch weitere Grundüberzeugungen des Kapitalismus – beispielsweise, dass Steuersenkungen zu Wirtschaftswachstum führen würden – dekonstruierte er.“

Piketty erklärte dazu im Interview, „was ich in meinem Buch als Proprietarismus in der klassischen Ära beschreibe, sagen wir im 19. Jahrhundert und vor dem Ersten Weltkrieg, die Epoche der Ideologie „wenn wir anfangen, die in der Vergangenheit erworbenen Eigentumsrechte anzurühren, dann werden wir ins Chaos fallen“- das führte zum Beispiel zu der Entscheidung, die bei der Abschaffung der Sklaverei in Frankreich, in Großbritannien, in der Welt generell getroffen wurde, Sklavenbesitzer für ihren Eigentumsverlust finanziell zu entschädigen.“

Das war, „sagen wir, der klassische Proprietarismus des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg. Das schlägt heute niemand mehr ausdrücklich vor. Wir befinden uns heute in einer Form des Neoproprietarismus, der insbesondere auf den Zusammenbruch des Kommunismus in den 1990er-Jahren folgte, der eine weichere Form des Proprietarismus darstellt.

Mit anderen Worten, man behauptet nicht, dass man niemals die Ungleichheiten oder die in der Vergangenheit erworbenen Eigentums- oder Machtpositionen in Frage stellen sollte, aber man ist immer noch sehr, sehr misstrauisch gegenüber der Idee, über ein alternatives Wirtschaftssystem nachzudenken, und man hat eine Ideologie entwickelt, die die Organisation der Globalisierung betrifft, die auf der Idee beruht, dass absoluter Freihandel, der freie Kapitalverkehr ohne Bedingungen eine Voraussetzung ist.“

Bei Wikipedia heißt es über den „Proprietarismus“: Dies „ist ein von Thomas Piketty geprägter Begriff für ein politisch-ökonomisches System, das die Ungleichheit der Vermögen vergrößert, sowie eine Ideologie, die auf Eigentumsrechte fixiert ist, diese Ungleichheit fördert und ethisch-moralisch rechtfertigt.“

Hier findet sich auch ein Satz über den „Neoproprietarismus“: „Die Weigerung vieler Ökonomen, über Verteilungsprobleme zu sprechen, fördere laut Piketty die Entwicklung des (Neo-)Proprietarismus und legitimiere die globale Verteilungskrise; diese begrenze das vorhandene Potenzial der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, indem sie viele Menschen ausschließe.“

Picketty ist davon überzeugt, „wirtschaftlicher Wohlstand kommt in der Geschichte in erster Linie von Bildung, von der Teilhabe möglichst vieler Menschen am wirtschaftlichen, sozialen und politischen Leben und sicherlich nicht von der Hyperkonzentration der Macht bei sehr wenigen Menschen.“ Er denkt dabei an die Handvoll amerikanischer E-Milliardäre.

Picketty ist ein Neolinker: „Ich verteidige die Idee eines partizipatorischen, dezentralisierten, demokratischen Sozialismus, der nichts mit den Staatssozialismen zu tun hat, die wir im Osten im 20. Jahrhundert gesehen haben.“

Er kann sich aber auch durchaus vorstellen: „Die Wirtschaft funktioniert mit der Gründung kleiner und mittlerer Unternehmen, wo Menschen eine Million, fünf Millionen oder zehn Millionen Euro akkumulieren, was schon ein großer Erfolg ist. Das ist nützlich.“

Der Philosoph Jean Baudrillard hat einmal über die Auswirkungen von hartem Proprietarismus und weichem Neoproprietarismus in bezug auf die Linke gesagt: „Die Menschenrechte, die Dissidenz, der Antirassismus, die Ökologie, das sind die weichen Ideologien, easy, post coitum historicum, zum Gebrauch für eine leichtlebige Generation, die weder harte Ideologien noch radikale Philosophien kennt. Die Ideologie einer auch politisch neosentimentalen Generation, die den Altruismus, die Geselligkeit, die internationale Caritas und das individuelle Tremolo wiederentdeckt. Herzlichkeit, Solidarität, kosmopolitische Bewegtheit, pathetisches Multimedia: lauter weiche Werte, die man im Nietzscheanischen, marxistisch-freudianistischen (aber auch Rimbaudschen, Jarryschen und Situationistischen) Zeitalter verwarf.

Diese neue Generation ist die der behüteten Kinder der Krise, während die vorangegangene die der verdammten Kinder der Geschichte war. Diese jungen, romantischen, herrischen und sentimentalen Leute finden gleichzeitig den Weg zur poetischen Pose des Herzens und zum Geschäft. Sie sind Zeitgenossen der neuen Unternehmer, sie sind wunderbare Medien-Idioten: transzendentaler Werbeidealismus. Dem Geld, den Modeströmungen, den Leistungskarrieren nahestehend, lauter von den harten Generationen verachtete Dinge. Weiche Immoralität, Sensibilität auf niedrigstem Niveau. Auch softer Ehrgeiz: eine Generation, der alles gelungen ist, die schon alles hat, die spielerisch Solidarität praktiziert, die nicht mehr die Stigmata der Klassenverwünschung an sich trägt.“

.

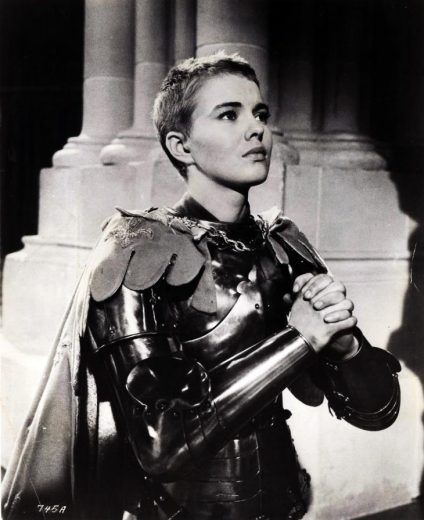

Das Rote Frauenbataillon

.

.

Oh, ein Indianer

Franz Kafka hat ihn mit einem Satz abgetan – aber in der Möglichkeitsform: „Wenn man doch ein Indianer wäre, gleich bereit, und auf dem rennenden Pferde, schief in der Luft, immer wieder kurz erzitterte über dem zitternden Boden, bis man die Sporen ließ, denn es gab keine Sporen, bis man die Zügel wegwarf, denn es gab keine Zügel, und kaum das Land vor sich als glatt gemähte Heide sah, schon ohne Pferdehals und Pferdekopf.“

Nein, wenn die jungen Indianer in der Reservaten heute nicht das Auto ihres Onkels kriegen, dann reiten sie noch immer. Meine Gewährsfrau ist die wunderbare deutsch-indianische Schriftstellerin Louise Erdrich, deren Bücher großteils vom jetzigen Leben im Reservat der Ojibwe in Nord-Dakota handeln.

Einige Stämme in Reservaten drumherum sind mit einem Spielcasino ökonomisch erfolgreich geworden, so erfolgreich, dass sie zwecks Ausschüttung der Gewinne bereits Amerikaner suchen, die nur noch zu einem Sechsunddreißigstel zu ihrem Stamm gehören. Die Verwaltung der Akten des Stammes ist zu einer wichtigen Arbeit in den Reservaten geworden. Louise Endrichs Roman „Das Haus des Windes“ handelt von einer solchen Amtsinhaberin.

In den Vereinigten Staaten gibt es 567 Ureinwohner-Gruppen und 326 Reservate. Von den 2,5 Millionen indigenen Amerikanern lebten 2012 laut FAZ etwa eine Million in diesen Selbstverwaltungsbezirken – mit eigenen Gerichten und Polizisten. Bis in die jüngste Vergangenheit haben die Weißen das Reservatsland immer wieder verkleinert, aber 2020 entschied das Oberste Gericht, die Hälfte des Bundesstaates Oklahoma den Indianern wieder zu geben, ein Gebiet größer als Deutschland. 1999 hatte die kanadische Regierung den Inuit bereits ein autonomes Gebiet – Nunavut (Unser Land) – zugestanden, das einem Fünftel der Fläche von Kanada entspricht.

In Alaska haben die vereinigten Indigenen erst den Bau einer Öl-Pipeline verhindert und dann aber befürwortet, weil sie sich davon Arbeitsplätze versprachen. Auch in Louise Erdrichs Reservats-Geschichten geht es vorwiegend um ein nicht zuletzt wirtschaftliches Ausbalancieren zwischen Amerikanischem und Indianischem. Dazu gehört u.a. zur Ankurbelung des Indianer-Tourismus die Anschaffung von immer mehr kleinen Bisonherden in den großen Reservaten. Und prompt finden sich auch wieder alte Geschichtenerzähler ein, die noch Büffel erlegt haben, bevor die Weißen sie alle, vom Zug aus, zu tausenden erschießen konnten. Den allerletzten, eine alte Bisonkuh, will angeblich ein Ojibwe geschossen haben. Sie soll sich ihm regelrecht ergeben haben, um nicht auch noch von den Weißen abgeknallt zu werden.

Ein kanadischer Indianer meinte einmal zu einem Ethnologen, der ihn über die Büffeljagd ausfragte: „Unsere Vorfahren haben die Tiere geheiratet, sie haben ihre Lebensweise kennengelernt, und sie haben diese Kenntnisse von Generation zu Generation weitergegeben. Die Weißen schreiben alles in ein Buch, um es nicht zu vergessen.“ Der Unterschied zwischen Referat und Reservat.

Dazwischen müssen sich heute die Angehörigen der „First Nations“ zurechtfinden. Mit zweierlei Wahrnehmungen, wie der brasilianische Ethnologe Eduardo Viveiros de Castro sie umreißt: Im Westen ist ein „Subjekt“ der herrschenden „naturalistischen Auffassung“ gemäß – „ein ungenügend analysiertes Objekt,“ während in der animistischen Kosmologie der amerikanischen Ureinwohner genau das Gegenteil der Fall ist: „Ein Objekt ist ein unvollständig interpretiertes Subjekt“.

Das heutige Zwischendrin-Stecken ist das (auch biographische) Thema etlicher Bücher von Louise Erdrich. Ich habe mir erst mal nur die 14 gesichert, die bisher ins Deutsche übersetzt wurden. Natürlich thematisiert sie darin auch die Zeit „bis zu dem Jahr, als man uns unsere Grenzen auferlegte. Bis zum Jahr des Reservats“.

Und dann auch die ersten Jahre im Reservat, als es schon bald keine Kaninchen mehr gab, alle gegessen: „Ah, diese ersten Jahre des Reservats, als sie uns einzwängten. Auf wenige Quadratmeiler nur. Wir hungerten, während die Kühe der Siedler sich von dem abgezäunten Gras unserer alten Jagdgründe dick und rund fraßen.“

Noch der 26. US-Präsident Theodore Roosevelt war der Meinung, die Ausrottung der Indianer durch die meist armen weißen Siedler und Pioniere sei ein „gerechter Krieg“ gewesen: „Dieser großartige Kontinent konnte nicht einfach als Jagdgebiet für elende Wilde erhalten werden“.

In Deutschland hatte schon Friedrich der Große „das liederliche polnische Zeug“ mit „Irokesen“ verglichen. Der Generalgouverneur des besetzten Polen Hans Frank bezeichnete darüberhinaus 1942 auf einer Parteiversammlung in Lemberg die Juden als „Plattfußindianer“. Adolf Hitler freute sich etwa zur gleichen Zeit – angesichts der sich entfaltenden Partisanenkriegs im Osten: „Und immer aufknüpfen! Das wird ein richtiger Indianerkrieg werden.“ Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, seinen Soldaten zur moralischen Festigung Karl Mays „Winnetou“-Roman mit auf dem Weg an die Front zu geben. (Im Ersten Weltkrieg packte man ihnen Goethes „Faust“ in den Tornister.)

Der polnische Schriftsteller Ludwik Powidaj hatte bereits 1864 in seinem Essay „Polacy i Indianie“ das Schicksal der amerikanischen Indianer dargestellt und dabei die Frage gestellt: „Welcher Pole wird darin nicht die Lage seines eigenen Landes erkennen?“ Auch die Letten bezeichneten sich unter deutscher Herrschaft als „die letzten Indianer Europas“.

Nachdem Ostelbien kommunistisch geworden war, entstand dort eine ganze Indianerbewegung, die offiziell „Indianistik“ betrieb, d.h. sich dem Studium der Ureinwohner Nordamerikas widmete, die als Pioniere im Kampf gegen den Imperialismus galten. Einige Intellektuelle sahen darüberhinaus aber auch Parallelen zwischen den letzten Indianern und sich: „Wir lebten in der DDR ja auch in einem Reservat.“ Die Welt ist klein, aber das Land der Indianer groß.

.

.

Berufskalender-Girls

Meine Freundin schrieb mir, sie hätte in der 20. KW einige Tage frei. Ich schrieb zurück: Was heißt KW? „Kalenderwoche! Kennst Du das nicht?“ Wann die 20. Kalenderwoche war, mochte ich sie danach gar nicht mehr fragen, sondern googelte. Im „Karpfenkalender“, in dem es um tote Karpfen in den Händen von lebendigen Mädchen in nassen T-Shirts geht, fehlte ausgerechnet der Monat mit der 20. KW. Aber im „Feuerwehrfrauenkalender“ wurde ich fündig. In diesem Kalender findet man pro Monat eine oder mehrere halbnackte Feuerwehrfrauen („zum Feuer anfachen“) zusammen mit allerhand modernen Geräten, die man heute zum „Feuer löschen“ braucht.

Ich war da auf ein ebenso seltsames wie expandierendes Marktsegment bei den „Terminplanern“ gestoßen. Man kennt vor allem den berühmten Pirelli-Kalender – sozusagen die Urmutter aller Pin-Up-Kalender. Dessen Herausgeber, der italienische Reifenkonzern (an dem neuerdings der russische Ölkonzern „Rosneft“ beteiligt ist), will ihn nun, nach 57 Jahren, einstellen, nachdem die Fotografen immer teurer und die Mädchen vor ihrem Auslöser immer berühmter geworden sind. Mehr ist wohl in dieser Minimaltext-Maximalbild-Gattung nicht drin. Oder machte auch diesem Printprodukt das Internet den Garaus?

Nun gibt es aber statt eines Gummikonzern-Kalenders, einen von mehr oder weniger billigen Fotografen und gänzlich unbekannten Mädchen zusammengestellten „Werkstattkalender“, die sich die Arbeiter und Handwerker in ihren Spind hängen sollen.

Ebenso „Baumaschinenkalender“, in denen zarte Mädchen alljährlich auf möglichst massigen Baggern posieren. Ferner Tattoo-Kalender mit komplizierten Motiven auf nackten tätowierten Mädchen.

Und „Boxenluder-Kalender“, in dem sogenannte „Grid Girls!“ posieren: überraschenderweise alle züchtig bekleidet mit einem Regenschirm in der Hand, auch die Hintergründe ihrer Wirkungsstätte (Rennstrecken) sind bewußt unscharf gehalten.

Die Kalender mit „Kackenden Katzen“ und „Kackenden Hunden“ sowie mit „Fickenden Tieren“ lass ich weg, ebenso die mit zu tötenden Tieren: die „Jagdkalender“ – mit „bierernstem Mörderblick“ oder mit „humorvollem Blick auf die grüne Passion“. Auch wenn die zum Abschuß freigegebenen Rehe und Hirschkühe den Betrachter durchaus noch oder schon an grazile Frauen erinnern. Aber das liegt wohl daran, dass viele Adressaten, unter den Jägern, wie der DDR-Dramatiker Heiner Müller mutmaßte, zwar töten, aber nicht ficken können.

Erwähnen muß man noch den „Bauernkalender“, der sich großer Beliebtheit erfreut. Es gibt deutsche, österreichische und Schweizerische „Bauernkalender“, auch „Jungbauernkalender“ genannt, die von den dortigen Verbänden herausgegeben werden – seit Mitte des 19. Jahrhunderts bereits. Man findet darin heute leichtbekleidete Jungbäuerinnen, sie sind umgeben von Ställen, Gärten, Nutztieren, Traktoren, füttern Tiere, drücken ein Huhn an ihr Herz oder zeigen auf dem Heuboden ihren Brüsten die Männer. Es gibt auch Kalender mit Jungbauern, sie posieren durchweg mit freiem Oberkörper.

In dem mir vom Verlag überlassenen „Jungbäuerinnenkalender“ will über die Hälfte der abgelichteten Rural-Models Bäuerin werden bzw. den Hof der Eltern übernehmen und lernt bzw. studiert Landwirtschaft oder Verwandtes. Nun haben die Landmädchen, die im Sommer in der elterlichen oder verwandtschaftlichen Wirtschaft mithelfen müssen, dies schon seit langem leicht bekleidet und zunehmend leichter bekleidet getan: „Wenn ich schon nicht an den Badesee fahren kann, dann will ich mich wenigstens bei der Arbeit ausziehen“. Seinem „Nachruf auf die Kleinbauern“ (sie stellen nur noch 2 Prozent der Bevölkerung) hat der österreichische Sozialforscher Bernhard Kathan deswegen den Titel „Strick, Badeanzug, Besamungssets“ gegeben. Den Badeanzug trug eine seiner Informantinnen immer zur Erntezeit auf dem Feld.

Auf dem Jungbäuerinnenkalenderbild für Juni läßt sich Veronika aus Innsbruck-Land im Bikini vor einen Wasserfall fotografieren. Die Allgäu-Stefanie im Juli vor der Ernte in einem Kornfeld (mit Mähdrescher) und die Schwaben-Stefanie im September nach der Ernte mit Strohgaben auf einem Stoppelfeld. Die jahreszeitliche Folge geht dann – dem bäuerlichen Arbeitsrhythmus folgend – so weiter, dass Heidi im Oktober in Hotpants und mit hohen Absätzen, die ihre langen, schlanken Beine gut zur Geltung bringen, ein Bullenkälbchen am Strick über den Hof zerrt – das wahrscheinlich zum Schlachter soll. Im November mistet Andrea aus Deutschlandsberg einen leeren Stall aus, damit er neu belegt werden kann. Sie ist dabei derart ins Schwitzen geraten, dass sie ihre Felljacke aufgeknöpft hat. Im Dezember schließlich backt Anna in Top und Minirock ihre Lieblingsweihnachtsplätzchen.

Die Vernutzung der Tiere und der erotische Frohsinn, mit dem dies geschieht, kommen in den Jungbäuerinnenkalendern schön zur Anschauung.

.

.

Dreierbeziehungen

Der schwedische Jäger und Tierphotograph Bengt Berg veröffentlichte 1930 ein Buch mit dem Titel „Die Liebesgeschichte einer Wildgans“, das ein internationaler Bestseller wurde. Er lebte an der südschwedischen Küste und hatte dort im Mai 1926 sechs Gänseeier von einer Pute ausbrüten lassen. Als die Jungen schlüpften übernahm er sie, wobei er sie beringte – mit Zahlen von 1 bis 6. Die „Nummer 5“ war die „kleinste, zarteste und schüchternste“, deswegen kümmerte er sich besonders um sie. Sie konnte bald, wie ihre fünf Geschwister, fliegen, zog es im Herbst aber vor, in Südschweden zu bleiben – auf dem Eis in der Bucht vor Bengt Bergs Haus, wo sie sich „eifersüchtig von einem großen kanadischen Gänserich bewachen ließ,“ der nicht fliegen konnte.

Sie flog jedoch im Frühjahr mit einem „jungen Graugänserich herum“. Er durfte dem Kanandaganter nicht zu nahe kommen, d.h. sie und er waren nur zusammen, wenn die „Gans Nummer 5“ aus der Bucht herausflog. Ihr Nest baute sie dann aber „innerhalb der Bucht“. Wenn sie mit dem jungen Grauganter unterwegs war, bewachte der alte Kanadaganter ihr Gelege. Zusammen mit ihm zog sie dann auch ihre neun Jungen groß. Im Herbst flog sie mit ihnen und ihrem Liebhaber in den Süden. Ende Mai des darauffolgenden Jahres war die Gans Nummer 5 mit fünf neuen Jungen wieder in der Bucht.

Sie brachte auch diese fünf zum Hüten dem flügelbeschnittenen Kanadaganter, sobald die Jungen jedoch fliegen konnten, wurden sie vom Liebhaber der Mutter, dem Grauganter, in der Luft beschützt, vor allem gegen Adler. Im Herbst flog sie diesmal nicht wieder in den Süden, sondern blieb mit ihren fünf Jungen beim „großen flügellahmen Gänserich“. Zu Bengt Bergs Überraschung auch ihr jugendlicher Liebhaber. Der alte Kanadaganter versuchte ihn möglichst zu übersehen und der Grauganter machte sich nützlich, indem er bei Aus-Flügen für alle die Seeadler abwehrte.

Anfang Juni des darauffolgenden Jahres kam die „Gans Nummer 5“ wieder in die Bucht zurück – erneut mit fünf Jungen. Auch diesmal brachte sie diese zum Hüten dem Kanadaganter, wenn sie mit ihrem Liebhaber herumflog. Ihre Ménage-à-trois hielt sich, aber „da sie die weitaus klügere war, hing alles von ihrer Überlegung und von ihrem Willen ab. Sie hatte das Vertrauen zu mir, weil ich sie erzogen hatte. Der Kanadaganter folgte, wo er von selbst niemals hingegangen wäre. Und die Kinder – sie folgten und gehorchten ihr, aber nur ihr,“ schrieb Bengt Berg.

Um sich vorzustellen, wie sich diese Dreierbeziehung aus der Sicht der Gans Nummer 5 darstellte, kann man sich vielleicht bei der französischen Feministin Benoite Groult ein Bild machen – in ihrer freizügigen Liebesgeschichte „Salz auf unserer Haut“. Die Autorin lebte an einer Bucht der irischen See und angelte täglich. Sie ist mit einem Schriftsteller verheiratet, hat Kinder mit ihm und daneben einen bäuerlichen Liebhaber, der Kapitän eines Thunfischfangschiffes wird, mit dem sie sich immer wieder an luxuriösen Badeorten trifft. 2018 wurde Benoite Groults irisches Tagebuch posthum von einer ihrer Töchter veröffentlicht: „Vom Fischen und von der Liebe“. Der Kapitän war in Wahrheit ein naiver US-Pilot, dessen große Liebe zu ihr bis zu seinem Tod währte.

Groults Roman löste 1988 einen Skandal aus und wurde dadurch ein Weltbestseller. Auch der mit den nationalsozialistischen Rassentheorie sympathisierende Bengt Berg fand das Verhalten seiner Gans Nummer 5 skandalös, insofern er davon ausging, dass der junge Grauganter der Vater ihrer ersten Kinder war: „Es wäre ja auch ganz gegen die Natur, mit diesem Fremden Mischlinge zu erzeugen,“ meinte er. Erst später fand er kleinlaut heraus, dass der alte Kanadaganter doch ihr Vater sein mußte.

Kann man die Dreierbeziehung der Gans Nummer 5 mit der von Benoite Groult oder auch mit der von Lola Randl, einer in einem brandenburgischen Dorf mit ihrem Mann und ihrem Liebhaber lebenden Schriftstellerin („Der große Garten“ 2019) vergleichen? Wobei das lokale und permanente Arrangement von Randl wohl komplizierter aufrecht zu erhalten ist als das von Groult, die ihren Liebhaber nur ein paar Mal im Jahr traf. Lola Randl verliert darüber aber kein Wort. Möglicherweise kann man das Liebesleben von Schriftstellerinnen und Gänsen gar nicht ohne weiteres vergleichen, dabei klingt noch die Nazi-Biologie nach, die in den USA als Soziobiologie betrieben wird. Beim Tierforscher Konrad Lorenz war das noch fast unschuldig: In einem Aufsatz aus dem Jahr 1940 schrieb er: „Die vorliegende Arbeit soll versuchen, aus dem Verhalten von Tieren gewisse, in den tiefsten Schichten menschlichen Seelenlebens sich abspielende Vorgänge dem Verständnis näher zu bringen.“ Gänsewissen ist auch Menschenwissen. Als ihm damals ein Vorwurf daraus gemacht wird, antwortete er: „Wir vermenschlichen nicht die Tiere, sondern vertierlichen den Menschen“. Als er 1973 den Nobelpreis erhielt, wurde ihm das als Naziideologie angekreidet.

Die Nazi-Biologen arbeiteten jedoch lieber mit „staatenbildenden Insekten“ als mit untreuen Vögeln. Der nationalsozialistische Staatsrechtler Carl Schmitt war sich mit dem sozialdarwinistischen Insektenforscher Karl Escherich, dazumal Rektor der Münchener Universität, einig: Der Ameisenstaat kann „nie ein Rechtsstaat sein“, die sozialen Insekten haben das Problem biologisch gelöst. Und die Nazis machten sich anheischig, es ihnen nachzutun. Denn dieser „Totalstaat reinster Prägung“ sei bei den Menschen „bisher noch nicht erreicht.“ Escherich lehrte 1934: „Das oberste Gesetz des nationalsozialistischen Staates ‚Gemeinnutz geht vor Eigennutz‘ ist im Insektenstaat bis in die letzte Konsequenz verwirklicht.“

Von den Ameisen wird noch immer auf die menschliche Gesellschaft geschlossen, schlimmer noch: Die Soziologen sollen von den Entomologen lernen, wenn sie weiterhin ernst genommen werden wollen. So geht es der nach dem Krieg in den USA entstandenen „Soziobiologie“ nach wie vor um das vergleichbare Sozialverhalten von Tieren und Menschen. Die heutigen „Ameisenpäpste“, die Soziobiologen Edward O. Wilson und Bert Hölldopler, entblöden sich z.B. nicht, zu behaupten: „Ameisen wie Menschen haben die Fähigkeit zum äußersten Opfer“.

Schon der Lehrer von Lorenz, Oskar Heinroth, hatte 1941 – kriegsbedingt – einen Aufsatz mit dem Titel „Aufopferung und Eigennutz im Tierreich“ veröffentlicht. Er leitete damals das Aquarium im Berliner Zoo, bis dieses durch Bomben vollständig zerstört wurde – und er seinen letzten Lebenswillen verlor.

Eine Biosoziologie dagegen läßt leider auf sich warten, also die Auflösung der Biologie in Soziologie oder, mit den Worten von Timothy Morton: eine „Ökologie ohne Natur“. Bezogen auf die Gans Nummer 5 und Groult/Randl könnte man mit der feministischen Biologin Donna Haraway auch sagen: „Es gibt weder die Kultur noch die Natur, aber viel Verkehr zwischen den beiden.“ Die Literaten – vor allem die russischen – gehen schon lange davon aus: Von Tolstoi bis Pasternak korrespondiert die Natur ständig mit den Leidenschaften der Menschen – und umgekehrt. In Joseph Roths Roman „Radetzkymarsch“ sind es vor allem die Gänse, die um den beginnenden Krieg und das Ende der k.u.k Monarchie wissen – und es den Menschen kundtun.

.

.

Die NZZ titelte am 9.Mai 2021: „Die Chinesinnen wollen keine Kinder mehr bekommen. Ihnen ist auch die Lust auf eine Hochzeit vergangen. China steht vor einer demografischen Krise.“ Weiter heißt es: „Chinas Demografie-Experten haben ihre Prognosen geändert. Bisher waren sie davon ausgegangen, dass es erst ab 2030 weniger Chinesinnen und Chinesen auf dem Festland geben wird; nun haben sie diesen Wendepunkt auf das kommende Jahr vordatiert.“

Die New York Times berichtete am selben Tag: „China versucht, Geburten in Xinjiang zu unterdrücken. Die chinesischen Behörden zwingen Frauen in der Region Xinjiang dazu, sich entweder Spiralen einsetzen zu lassen oder sich sterilisieren zu lassen. Damit verschärfen sie ihren Griff auf die muslimischen ethnischen Minderheiten und versuchen, eine demografische Verschiebung zu orchestrieren, die ihre Bevölkerung über Generationen hinweg schrumpfen lassen wird.“

Der österreichische Kurier schreibt: „Wegen Pandemie: Drastischer Geburtenrückgang in den USA erwartet. Forscher haben anhand von früheren Krisen eine Hochrechnung erstellt. Sie gehen davon aus, dass in den USA 2021 rund 500.000 weniger Babys geboren werden.“

Diese Staaten haben ein absurdes Problem: Sie wollen immer mehr Menschen (reinblütige Chinesen die einen, weiße Amerikaner die anderen). Es leben aber bereits 7 Milliarden Menschen auf der Erde, das sind mehr als 26 Milliarden zu viel – an Ressourcenverbrauchseinheiten.

Die ebenso absurde katholische „Tagespost“ schreibt über das Parteiprogramm der Grünen: „Streichung der §§ 218 und 219 aus dem Strafgesetzbuch, die vorgeburtliche Kindstötung als Regelleistung des Gesundheitswesens zuzüglich der kostenlosen Abgabe von Kontrazeptiva – die Liste der Zumutungen, welche die Klima- und Krötenschützer den Bürgern auferlegen wollen, ist für Christen unannehmbar.“

Die indianisch-deutsche Bestseller-Autorin Louise Erdrich hat einen dicken Roman über dieses absurde Problem geschrieben: „Der Gott am Ende der Straße“ (2019). Es geht darin um faschistische US-Fundamentalisten, die alles tun, damit Frauen Kinder gebären. Es werden Prämien gezahlt für Denunzianten, die schwangere Frauen anzeigen. Diese werden bis zur Geburt ihres Kindes inhaftiert, das Kind wird ihnen weggenommen. Andere Frauen werden gegen ihren Willen künstlich befruchtet.

.

.

Sanifair

Die Indiepopgruppe „Blond“ singt: „Sanifair Millionär hat den Highway-Flair“. Ich habe zwei Sanifair-Bildwitze aufbewahrt: Ein Typ geht an einem Mercedes-Geschäft vorbei an dessen Schaufenster ein Plakat hängt: „We accept Sanifair“, dazu das Logo der Firma, der alle Toiletten auf den Autobahnraststätten gehören. Sanifair ist die Tochterfirma des Autobahn-Raststätten-Betreibers „Tank & Rast“. Der Konzern war einst staatlich und wurde dann für 1,3 Milliarden DM verkauft (nachdem er alle Einrichtungen der MITROPA übernommen hatte): an den Finanzinvestor Terra Firma und einem Fonds der Deutschen Bank.

2015 verkauften diese „Tank & Rast“ an ein Konsortium „um den Versicherungsriesen Allianz. Zu der Käufergruppe gehören daneben der kanadische Infrastruktur-Fonds Borealis, der Staatsfonds von Abu Dhabi, ADIA, und die Münchener-Rück-Tochter MEAG,“ meldete die „tagesschau“. „Der Kaufpreis für die 390 Raststätten, 350 Tankstellen und 50 Hotels“ betrug 3,5 Milliarden Euro.“ Jährlich muß „Tank & Rast“ dem Staat Konzessionsgebühren um 17 Mio Euro zahlen, dieser hält dafür die Anlagen für 110 Mio Euro im Jahr instand.

Im Privatisierungsvertrag hieß es 2016: „Die Tank & Rast wird sich bemühen, die unentgeltliche Benutzung von sanitären Einrichtungen ganzjährig durchgehend sicherzustellen.“ Sie bemühte sich aber nicht. Gegen die Kostenpflicht bei Benutzung der Toilettenanlagen ist der Kabarettist Rainald Grebe juristisch vorgegangen – jedoch erfolglos. Unterdes hat sich der Abgeordnete der Partei „Die Linke, Victor Perli, zu einem weiteren Sanifair-Gegner profiliert.

Die Tochterfirma von „Tank & Rast“ „Sanifair“ verwendet statt Toilettenfrauen oder -männern, denen man 50 Cent für die Benutzung der Toiletten bezahlte, elektronisch gesteuerte Drehkreuze, die sich nur mit dem Einwurf von einem Euro öffnen lassen. Dafür bekommt man einen „Wertbon“ in Höhe von 50 Cent wieder. Da man diesen nur an den Raststätten einlösen kann, es dort jedoch so gut wie keine Waren zu diesem Preis gibt, kauft man notgedrungen irgendetwas teureres aus ihrem Angebot und verrechnet den Sanifair-Bon damit beim Bezahlen (Benzin ist davon ausgenommen). „Branchenschätzungen zufolge generiert jeder Sanifair-Bon knapp dreieinhalb Euro Umsatz,“ schreibt Florian Werner.

Auch auf den großen Bahnhöfen sowie in Österreich und in Ungarn gibt es seit einiger Zeit Sanifair-Toiletten. Ebenso in Ketten wie McDonald‘s, WMF, Nordsee und Backwerk.

Mein zweiter Sanifair-Bildwitz mit dem Titel „Tod eines Handlungsreisenden“ zeigt eine Frau, die einem Notar gegenübersitzt, der ihr mit wenigen Worten ein Testament vorliest: „Ihr Vater hat ihnen 3197 Sanifair-Bons hinterlassen.“ Auf Wikipedia ist zu erfahren: „Eine repräsentative Befragung des Marktforschungsinstituts INSA ergab, dass fast die Hälfte der Deutschen diese Gutscheine selten oder nie einlöst“.

Der Berliner Schriftsteller Florian Werner hat in seinem neuen Buch über die Raststätte „Garbsen Nord“ – „eine Liebeserklärung“ natürlich auch ein Kapital über die üblen Machenschaften von Sanifair eingefügt. Ich mochte schon seine Bücher „Die Kuh. Leben, Werk und Wirkung“ und „Schnecken. Ein Porträt“, und kenne die Raststätte „Garbsen Nord“, in der eine Familie bereits in der dritten Generation den Geschäftsführer stellt.

Weil ich auch dieses Buch von Florian Werner mit Vergnügen gelesen habe, hier einige seiner Überlegungen und meine Einwände: Für ihn sind die Autobahn-Rast- und Tankstellen „Nicht-Orte“, die jeder Kunde oder Gast so schnell wie möglich wieder verläßt. Der Autor hat sich dort für seine Recherche allerdings im Autobahn-Motel einquartiert. Er hat nur einen Flaschensammler getroffen, der fast täglich kommt – mit dem Fahrrad, „Garbsen Nord“ ist sein „Revier“.

Es gibt jedoch etliche Jugendliche in Sachsen und in den niedersächsischen Dörfern der Umgebung der Raststätte „Allertal West“ (nicht weit von „Garbsen Nord“ auf der A7), die Nachts, wenn die Kneipen schließen, auf die Raststätte fahren, wo eine nette Frau aus einem der Dörfer arbeitet. Sie nennt sie ihre „Dauergäste“.

Auf einer anderen Raststätte in Hessen, Pfefferhöhe, arbeitete der Verleger Werner Pieper als Koch und der Schriftsteller Uwe Nettelbeck durfte dort in der Küche, jedesmal wenn er nach oder von Frankfurt aus unterwegs war, für seine Frau „Porridge“ zubereiten. Auch er war eine Art Dauergast.

Und von mir und von vielen Freunden weiß ich, dass wir, egal welche Autobahn wir von Berlin aus nehmen, dort immer die selben Autobahn-Raststätten anfahren. Die Pfefferhöhe wurde nebenbeibemerkt 1983 von einer Familie übernommen, es war „das erste privat geführte Rasthaus an deutschen Autobahnen“, wie es auf seiner Internetseite heißt.

Den schönsten Satz in dem Autobahn-Raststätten-Buch sagt „die Rechte Hand“ des Geschäftsführers von Garbsen Nord, die trotz Radiomusik in ihrem Büro ständig die Autobahn hört: „Wenn das nicht mehr wäre, dann sei es, glaube sie, vorbei.“

Man wird sie noch einige Jahre hören, aber mit dem Ende der „Petromoderne“ werden auch wohl ihre einst stolzesten Stützpunkte an den Autobahnen, notgedrungen als vegane Radfahrer-Treffs enden. Der Autor selbst isst schon kein Fleisch und hat auch kein Auto mehr.

Das diesem Ende vorausgegangene Fading-Away der Moderne in die Postmoderne wurde übrigens von dem Philosophen Jean-Francois Lyotard erstmalig erfahren, als er in das Urinal der Universität von Aarhus pinkelte, das danach automatisch per Lichtstrahl spülte.

.

Brigitte Helms

.

Technikgeschichte

„Der Computer ist das erste Werkzeug in der Technikgeschichte, mit dem man keine Bierflasche aufmachen kann,“ meinte Peter Glaser kürzlich auf Facebook. Ich dachte, man kann doch an jeder scharfen Kante und mit jedem harten Gegenstand, einschließlich Wegwerffeuerzeuge, Bierflaschen öffnen, also würde Peter Glaser sich irren, denn so etwas hat eigentlich jeder Computer. Sie wurden ja nicht wie die Radios und Fernseher rund oder eiförmig aus Plastik gestaltet. Bei den anfänglichen riesigen Zentralrechnern konnte man jedenfalls an allen Ecken und Enden seine Flaschen öffnen. Aber vielleicht hat sich dabei mit der weiteren „Entwicklung“ eine psychische Barriere aufgebaut, so dass man nun aus Scheu gegenüber dem potentiellen Humanoid „PC/Internet“ keine Flaschen mehr daran öffnet. Dabei gäbe es selbst in ihren Innereien noch jede Menge flaschenöffnertaugliche Hardwareteile. Aber Peter Glaser denkt vielleicht an die Software, mit diesem „Weapon of Math Destruction“ kann man tatsächlich keine Flaschen mehr öffnen – vom ersten Algorithmus an bereits nicht mehr.

Weil aber Flaschenöffner zu den beliebtesten Werbegeschenken, nicht nur von Brauereien und Getränkegroßhändlern, gehören, zudem immer mehr Arbeits- und Küchengeräte, wie Korkenöffner, auch Flaschenöffner integriert haben (die teuerste Kombination, von Manufactum, kostet 59 Euro) und auch die Souvenirläden, vor allem an der Küste, gerne Flaschenöffner mit Badeortsangabe ins Sortiment nehmen, deswegen gehört der Flaschenöffner heute schon fast zu den kleinbürgerlichen Kitsch-Objekten, die als Erinnerungsstücke gelten, aber gleichzeitig eine Funktion haben. So wie die Muschel als Andenken an Sylt ein Thermometer hat. Der Formen- und Farben-Reichtum dieser Erinnerungsstücke mit Gebrauchswert ist riesig, ganze tropische Muschelpopulationen sind allein der Thermometermuschel-Nachfrage in den Badeorten zum Opfer gefallen. Ganz schlimm wurde es dann noch einmal nach dem Mauerfall, als die Ostdeutschen in Massen solche und ähnliche Souvenirs kauften. Präparierte Fische, wie Knurrhahn und Scholle, mit kleinem Kompaß z.B. Noch heute erfreuen sich unter Landratten die Flaschenöffner namens „Sea-Club“ in Form einer Kapitänsmütze aus Messing (für 6 Euro 8) einer gewissen Beliebtheit, besonders unter Hamburger und Kieler Seglern. Sie werden an die Wand bzw. an die Kajütentür geschraubt und befinden sich deswegen auch bei Windstärke 11 noch an Ort und Stelle.

So wie man beim Computer auf Algorithmen zurückgehen muß, sollte man beim Flaschenöffner auch auf den Kronkorken zu sprechen kommen. Über diese wußte ich zunächst nicht viel mehr als dass Onkel Dagobert in einer Donald-Duck-Geschichte bei einem Südseevolk landete, deren Münzen Kronkorken waren. Aus irgendeinem Grund wurde Dagobert von ihnen beschenkt und zum Dank überschütteten seine Flugzeuge die Insel mit Kronkorken – womit ihre Verwendung als Zahlungsmittel beendet wurde.

Ich nahm an, die Erfindung des Kronkorkens stammt ebenfalls aus den USA, seit dem Wikipedia-Eintrag von 2006 weiß ich nun: Der Kronkorken wurde von dem Erfinder William Painter (1838–1906) aus Baltimore 1892 zum Patent angemeldet. Er nannte seine Erfindung „Crown Cork“ . 1892 gründete er das Unternehmen „Crown Cork & Seal“.

Seine Kronkorken mußten sich anfänglich noch gegen den Bügelverschluß auf Flaschen durchsetzen. Einige Brauereien an der deutschen Küste haben sie noch heute, sie verschließen die Flasche besser als Kronkorken, die eigentlich nur einmal (maschinell) rauf auf den Flaschenhals– und dann (per Hand) wieder runter gedrückt werden, sie sind ein Wegwerfprodukt, wie lange Zeit eigentlich auch die Flaschen, die ihrerseits von Getränkedosen vom Markt verdrängt worden wären, wenn nicht die Regierungen mit verschiedenen Verordnungen eine Koexistenz zwischen ihnen erreicht hätten.

Der heute übliche Kronkorken weist 21 Zacken auf; ursprünglich waren es 24 Zacken. Ein Grund für die Änderung war eine Reduzierung des Flaschenhalsdurchmessers. Die Norm für die Kronkorken dafür lautet: DIN EN 17177. Auf der Internetseite „mb-kronkorken.de/DDR“ findet man alle DDR-Kronkorken, auf denen Reklame für eine Biersorte oder für “Club-Cola“ gemacht wurde. Die DDR hielt sich lange Zeit nicht an die Richtlinien der internationalen Kronkorken-Vereinigung der Glas- und Getränkehersteller, weil sie arbeiterkulturbewußt an den 24 Zacken ihrer Kronkorken festhielt. Mit steigendem Export dann aber doch.

Nach der Wende beeilte sich die Stasiaufklärungs-Stelle des Westens einen videodokumentierten Fall zu veröffentlichen: „Der Technische Direktor des Berliner Brauereien hatte dem DDR-Ministerrat über Probleme des Betriebs mit Flaschenverschlüssen berichtet. Die Stasi beschäftigte sich intensiv mit dem Fall. Die Geheimpolizei witterte Sabotage des Westens.“

2020 klärte die Mitteldeutsche Zeitung jedoch auf: Der letzte Generaldirektor des Mansfelder Kombinats berichtete der Zeitung, dass er „schlaflose Nächte wegen Kronkorken“ gehabt hatte: Die Kronkorkenfabrik des Kombinats kam nicht mit der Produktion für die Brauereien hinterher, zumal der Nachschub an Rohlingen immer wieder stockte und diese zudem oft von schlechter Qualität waren.

Erinnert sei ferner daran, dass Teile des Proletariats, hüben wie drüben, ihr Schlüsselbund am Gürtel trugen, verbunden mit einem Flaschenöffner, manchmal sieht man solche „Prolls“ auch heute noch; an der Stelle hängt jedoch immer öfter ein außen getragenes Smartphone in einem Lederetui – womit wir wieder bei der Verbindung von Computer und Flaschenöffner wären.

.

.

Das Peng-Kollektiv

Das Berliner „Peng-Kollektiv“ hat viel von den amerikanischen „Yes Men“ gelernt. Über diese heißt es auf Wikipedia, sie sei eine „Netzkunst- und Aktivistengruppe, die Kommunikationsguerilla betreibt“. Über ihre antikapitalistischen Einschleich-Aktivitäten, die oft aufwendige Projekte sind, gibt es einen Film. Über die Aktivitäten des „Peng-Kollektivs“ gibt es jetzt ein Buch: „Wenn die Hoffnung stirbt, geht‘s trotzdem weiter“, das ihr Mitgründer Jean Peters schrieb.

Im Theater muß man sich um nichts kümmern als um den Text und wie der Regisseur ihn gedeutet haben will. Das Publikum ist meist stumm und gutwillig. Nicht so bei „Peng“. Da ist das Publikum der Feind, und es ist auch nicht sonderlich gutwillig (auf einer Aktionärsversammlung beispielsweise). Es würde bei dem leisesten Verdacht, da stimmt doch was nicht, reagieren – und u.U. die Polizei holen.

Einmal war es umgekehrt, da simulierte das Peng-Kollektiv eine solche honorige Versammlung, aber der eingeladene Manager eines Waffenkonzerns, dem man einen „Friedenspreis“ verleihen wollte, witterte Unrat und verschwand vorzeitig. Das Kollektiv war ihm (noch) nicht gut genug, um seine „Szene“ zu repräsentieren. Auf ihren Filmen (alle Einschleich-Aktionen werden gefilmt) sieht man: Die Peng-Leute faken „Authentizität“, z.B. bis zu dem Moment, da das Kollektivmitglied J.P. auf einer AfD-Versammlung der Rednerin Beatrix von Storch zwei Torten ins Gesicht wirft – und daraufhin niedergeworfen wird. Die Peng-Künstler benutzen dafür das Wort „Aufklärung“ – und tatsächlich klären sich ihre listigen Projekte am Ende wie die Pointe eines Witzes auf.

Der Kriegstheoretiker Karl von Clausewitz verglich die List mit dem Witz: „Wie der Witz eine Taschenspielerei mit Ideen und Vorstellungen ist, so ist die List eine Taschenspielerei mit Handlungen“. Für das aktionistische Peng-Kollektiv ist das wie Theorie und Praxis. Der gelernte Clown Jean Peters schildert in seinem Buch akribisch die Vorbereitungen einer Aktion, die zugleich immer ein Medien-Coup sein soll. Deswegen ist im Buch viel von „Livestream“, „Knopfkamera“, „Rechenzentrum“, „blogs“ und „mailadressen“ die Rede. Das Eindringen in eine andere, fast geschlossene Welt, liefert am laufenden Band Bilder und Töne, die im Netz dann Nachrichten (News besser gesagt) „generieren“ – wenn das optimal (d.h. wie geplant) funktioniert, einmal als Aktion und dann als Clip im Internet, der sich dort verbreitet, ein „Spreader“ wird. Für die Aktivisten und Sponsoren ist das (auch finanztechnisch) Kunst, selbst wenn es strafbar ist, jemanden zu „torten“ und auch wenn die davon Betroffenen das anders sehen. Das Kollektiv arbeitet zudem oft mit dem Schauspiel Dortmund zusammen.

Denkt man an ähnliche Künstlergruppen in Berlin, wie die „Rollende Road-Show“ der Volksbühne, „Rimini Protokoll“ und das „Zentrum für politische Schönheit“, dann hat es den Anschein, als würde es das Theater (der Grausamkeit), die Bühne, die Techniker und die Schauspieler wie in alten Tagen nach draußen ziehen – in die weite Welt. Vom „Living Theatre“ bis zum „Kreuzberger Straßentheater“ und der Nürnberger Publikationskommune „Peng“ reichte einst das Spektrum. So als wäre es die wahre Herausforderung aller Mimen, waschechte Securitymen auf einer hochrangigen NATO-Konferenz zu spielen – und nicht mehr auf buhlenden Bühnen tagaus tagein.

Das Frankfurter „Bräunungsstudio Malaria“ mit Indulis Bilzenz und Walter Baumann hat das ein paar Mal auf größeren Veranstaltungen gemacht. Sie waren eigentlich jedesmal enttäuscht – darüber, dass die Leute sich ihnen gegenüber allzu willig ausweisten.

Mehr als enttäuscht, deprimiert geradezu, waren damals die Schauspieler des Forum-Theaters am Kurfürstendamm. Wenn sie vor Beginn der Vorstellung an der Bar saßen, jammerten sie: „Heute zum 2436. Mal diese Scheiß-‚Publikumsbeschimpfung‘ von Peter Handke, und nur wegen der dämlichen Berlintouristen.“ Ihre Beschimpfungsarien kamen von Herzen, laufend fügten sie dem Text sogar neue Schimpfworte hinzu. Es wurde trotzdem immer grausamer.

Die Entwicklung des Peng-Kollektivs reichte vom eher spontanen politischen Engagement zur „Medien-Guerilla“ und läuft letztendlich auf einige Tomfilm-Dokumente ihrer künstlerischen Arbeiten hinaus. Damit müßte man eigentlich in die Künstlersozialkasse (KSK) aufgenommen werden. Jean Peters erwähnt allerdings nicht, wie es mit ihren Ein- und Ausnahmen aussieht. Er erwähnt aber mehrmals Greenpeace und arbeitete kurz bei Oxfam. Das Kollektiv hat eine riesige Adressenliste („natürlich digital und gegen Datenklau gesichert“) – Rechercheverbund, die Hedonistische Internationale, Redaktionen (u.a. die taz), Anwälte, Multiplikatoren, Sympathisanten mit Spezialwissen, Location- und Ausrüstungsbeschaffer…Man glaubt gar nicht, wieviel Welt man praktisch erwirbt, wenn man z.B. eine zuverlässige Uniformschneiderin sucht oder irgendein Elektronikteil für eine Schnittstelle zum „Öffentlich-Rechtlichen“.

Einer der „Yes Men“ schreibt über das Buch von Jean Peters: „Endlich wird der Schleier über dem Spektakel des teuflisch cleveren Peng Kollektivs gelüftet.“

.

.

Untergehende Dingwelten

„Von meiner 2016 gestorbenen Mutter sind einige Dinge auf mich gekommen,“ schreibt mein Freund Peter Funken, „ein hölzerner Kochlöffel, blaue von ihr gestrickte Topflappen und ein Brotmesser aus dem Jahr 1960, produziert von der Henkels AG Solingen mit dem Zwillingszeichen, das auf dem Griff montiert ist, sowie einer verblaßten Gravur auf der Klinge: „friodur“ – das ist ein Verfahren, um Stahl besonders haltbar und elastisch zu machen.“ Das Brotmesser ist immer noch voll funktionstüchtig.

2016 kam ein Dingfilm über ein Küchengerät ins Kino, ein Dokumentarfilm aus Suhl: „Kommen Rührgeräte in den Himmel?“. Eine junge Frau kauft in einem Elektronik-Supermarkt ein elektrisches Handrührgerät für 9 Euro 99, wahrscheinlich in China hergestellt. Das Gerät gibt gleich beim ersten Einsatz in ihrer Küche seinen Geist (!) auf. An einem Flohmarktstand erwirbt sie daraufhin ein neues Rührgerät für 20 Euro. Es ist laut Wikipedia ein „RG28“, das im ehemaligen Kombinat VEB Elektrogerätewerk Suhl hergestellt wurde: „Sie ist fasziniert von dem Gerät, das nach über 40 Jahren immer noch einwandfrei funktioniert. Sie begibt sich auf die Suche nach den Menschen, die dieses Gerät in der DDR herstellten. Sie redet u.a. mit Ingenieuren, Journalisten, Theologen, Psychologen, Archäologen, Recyclinghof-Betreibern über unsere heutige Wegwerfgesellschaft, über geplanten Verschleiß und wie sich die Beziehung zu unseren Alltagsgegenständen im Laufe der Zeit geändert hat. Die ständige Frage, die der Film als roten Faden benutzt, lautet: ‚Warum verwehren wir unseren Alltagsgegenständen das, wonach wir uns selbst so sehr sehnen: ewiges Leben?‘“ Gleich am Anfang des Films, den es vielfach im Internet zu sehen gibt, fällt das Wort „Kapitalismus, mehr muß man nicht sagen“.

Mit Lenin hätte man aber auch sagen können: Die Kapitalisten kaufen uns noch unsere Rührgeräte ab, mit denen wir sie verquirlen werden.“ Es kam jedoch erst mal anders, wie wir wissen. Aber wir wissen auch, das chinesische Rührgerät für 9 Euro 99 kommt ganz sicher nicht in den Himmel – sondern auf den Müll. Doch wie ist es mit dem Suhler Rührgerät, das gebraucht 20 Euro kostete – und das im Gegensatz zur DDR anscheinend unkaputtbar ist? Kommt wenigstens dieses Ding in den Himmel?

Man weiß inzwischen, dass man (radioaktiven) Müll nicht auf dem Mars verklappen darf, denn „Mars bringt verbrauchte Energie sofort zurück,“ wie es in der Werbung für diesen klebrigen Ami-Schokoriegel heißt, bei dessen Herstellung die Arbeiter in der Mars-Fabrik jeden Morgen zu Gott im Himmel beten müssen: „Herr, mach Mars zu einer erfolgreichen Marke/Herr, verlaß uns nicht!“ Kein Scheiß! Die weißen christlichen Amis sind so grauenhaft. Die US-Indianer, die Angehörigen der „First Nations“ können darüber nur den Kopf schütteln. Sie gehen eher davon aus, dass in jedem Ding ein Geist wohnt. So bat z.B. ein Sioux-Häuptling, der auf einem Zug der Pacific Railroad Company arbeitete, jedesmal den Geist, der dem VW-Käfer eines deutschen Ethnologen innewohnte, um Erlaubnis, einsteigen zu dürfen.

Und so dachte wohl auch der jüdische Philosoph Spinoza, als er meinte: „Gott steckt in jeder Tomate (Pflanzen, Pilze und Tiere zählen in Europa zu den Dingen). Zudem stellen sie und andere Sachen als Ware die „gesellschaftlichen Verhältnisse“ her, wie Marx schrieb, wohingegen wir als Personen/Produzenten „sachliche Verhältnisse“ eingehen.

Der französische Wissenssoziologie Bruno Latour geht implizit von dieser Annahme aus, dass auch noch im lächerlichsten Ding etwas Geistiges steckt, denn seine Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) versucht sie als „Akteure/Aktanten“ zu begreifen, also als handelnde, die immer öfter an unserer Stelle handeln. Sie sind somit quasi beseelt. Beispiel: Die künstlichen Bodenwellen auf den Fahrbahnen, wo man langsam fahren soll. Weil diesbezügliche Verkehrsschilder nicht nutzten (die Autofahrer fuhren trotzdem schnell), kam man auf diese queren „Speed-Breaker“, über die die Autofahrer jetzt aus egoistischen Gründen (damit ihr Auto heil bleibt) langsam fahren müssen. Man hat ihre fehlende Moral an Ingenieure, Straßenbauarbeiter und Beton delegiert, würde Latour sagen, und das funktioniert auch einwandfrei – aufs Nachhaltigste.

Der Frage, ob DDR-Rührgeräte nun, im christlich verblödeten Gesamtdeutschland, in den Himmel kommen, könnte die freigeistige indische Schriftstellerin Arundhati Roy vielleicht in ihrem Buch „Der Gott der kleinen Dinge“ (1997) bereits beantwortet haben – eher als Spinoza, der Gott vom Himmel auf die Erde – in die Dinge – holte (und deswegen aus der jüdischen Gemeinde von Amsterdam verbannt wurde). Für Arundhati Roy ist dieser (hinduistische?) Gott, einer von vielen, der sich aber speziell um die alltäglichen kleinen Dinge „kümmert“. Wo er ist oder sitzt, sagt die Schriftstellerin nicht. Er ist wahrscheinlich überall, auch wenn es manchmal ihn entschuldigend heißt: „Er kann ja nicht überall sein und sich um alles kümmern.“ Um das handlich orangene Rührgerät „RG28“ kümmerten sich erst einmal aufs Schönste die Filmemacher Reinhard Günzler und Bert Göhler. Sie meinten es ernst, schrieb der Tagesspiegel, denn sie fassten „die Apokalypse in Gestalt einer Müllverbrennungsanlage ins Auge“. Das ist gut gesagt, denn die Apokalypse, das ist Gottes Weltgericht, sein vernichtendes Urteil, und in der Müllverbrennungsanlage werden im Kapitalismus mit wachsender Beschleunigung (aufgrund geplantem Verschleiß) alle „Ressourcen“ der Erde zügig vernichtet.

Der Soziologe Harald Welzer führte auf einer Tagung aus, dass die Ökologiebewegung – inklusive Parteien, Gesetze, Verordnungen, Forschungsinstitute, Lehrstühle, NGOs, Naturschutzbeauftragte Umweltbundesamt- und -ministerien – eine enorme „Karriere“ gemacht habe. Aber, gab er zu bedenken, gleichzeitig werde jedes Jahr „ein neues Weltrekordjahr im Material- und Energieverbrauch“ angezeigt.

.

Der Investor kaufte im großen Stil Aktien des Telefonanbieters Verizon und des Ölkonzerns Chevron, von Anteilen am Covid-19-Impfstoffhersteller Pfizer und am Hard- und Software-Entwickler Apple trennte er sich. Pfizer soll wegen mutmaßlicher illegaler Medikamententests 7 Milliarden an Nigeria zahlen und der Apple-Kurs dümpelt vor sich hin.

.

Weinstein, Epstein, Maxwell in Prinz Edwards Palastgarten

.

Klaus-Dieter in Burgwedel auf der Bundesstrasse 447

.

Querbeziehungen

Der südfranzösische Zoosystemiker Luis Bec hat die Biologie einmal definiert als den Versuch, transversale Beziehungen zu anderen Arten aufzunehmen. Die englische Historikerin Helen Macdonald kam dem nahe, als sie sich einen Habicht zulegte. In ihrem Bericht „H wie Habicht“ (2015), das von ihrem Habicht-Weibchen „Mabel“ handelt, geht es zunächst darum, dass sie mit ihr vertraut werden wollte und dabei wunschgetrieben dahin kam, „ein Habicht zu werden“, was dann nicht gut ausging: „Irgendwas lief schief“.

Vielleicht kann man aber gar nicht eine transversale Beziehung eingehen und zugleich der selbe bleiben wollen. Erinnert sei an Victor Aubertin, der Katzen mehr als Menschen liebte. Er arbeitete 1928 für das Berliner Tageblatt in Rom, wo er eines Tages verschwand. Man fand ihn geistig verwirrt in Trajans Forum zwischen lauter verwilderten Katzen.

Und neuerdings an die französische Anthropologin Nastassja Martin, die auf Kamtschatka den (schamanistischen) Bärenkult einer Gruppe von Wald-Ewenen studierte und während einer Wanderung von einem Bären schwer verletzt wurde. In Paris im Krankenhaus fragt sie sich, ob sie nun „Halb Frau, halb Bär“ sei. Der Lehrer von Nastassja Martin, Philippe Descola, der den „Animismus“ gewissermaßen rehabilitierte, hatte gemeint, „Die Bären machen uns ein Geschenk,“ dieser Satz enthält für die Autorin den Gedanken, „dass ein Dialog mit den Tieren möglich ist.“ Im Krankenhaus soll sie ihre Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10 einordnen, aber sie denkt eher daran, dass sie all die „medizinischen Prüfungen durchmacht, weil es ein ‚Wir‘ gegeben hat“.

Erwähnt sei ferner die finnische Ethnologin und Vogelkundlerin Ulla-Lena Lundberg. In ihrem Buch „Sibirien: Selbstporträt mit Flügeln“ (2003) schreibt sie: „Von Vogelbeobachtern heißt es, sie seien Menschen, die von anderen Menschen enttäuscht wurden. Darin liegt etwas Wahres, und ich will nicht leugnen, dass ein Teil des Entzückens, mit anderen Vogelguckern gemeinsam draußen unterwegs zu sein, in der unausgesprochenen Überzeugung liegt, die Vögel verdienten das größere Interesse.“

Überhaupt mehren sich im Misanthropozän Geschichten von Leuten, die in einer Art Anthropause sich auf ein oder mehrere Tiere (oder auch Pflanzen) einlassen, d.h. konzentrieren. Die Extremfälle, das „Animal Hoarding“, Leute, die z.B. 20 Katzen in einer kleinen Wohnung halten, werden in den USA inzwischen als quasi offiziell „krank“ klassifiziert.

Die von Berufs wegen mit Tieren „arbeitenden“, Biologen und Psychologen z.B., neigen in der Regel dazu, schon aufgrund ihrer Prägung durch das gesammelte Artwissen, sich auf keine konkrete Tier-Beziehung einzulassen und stattdessen die ganze Art zu „lieben“, d.h. zu schützen und ihre Forschung in den Dienst der Arterhaltung zu stellen: „Um eine Tierart zu schützen, muß man sie erst einmal kennen,“ sagen sie.

Der Münchner Ökologe Josef Reichholf meint dagegen in seinem „kritischen Lagebericht zu den Überlebenschancen unserer Großtiere“ mit dem Titel „Der Bär ist los“, den er 2007 veröffentlichte, nachdem man in Bayern den eingewanderten Braunbären Bruno erschossen hatte: „Menschen schützen die Tiere, die sie erhalten wissen wollen, mit dem Herzen und nicht mit dem Verstand. Der Aufschrei der so vielen Menschen, die der Abschuss von ‚Bruno‘ zutiefst getroffen hatte, war und ist verständlich, weil er ihnen ins Herz ging.“

Dies scheint Josef Reichholf auch für die Naturforscher zu fordern, wenn er in einem Interview sagt: „Tiere, auch solche in freier Wildbahn, müssen zu Individuen mit besonderen Eigenheiten werden. Zu lange wurden sie lediglich als Vertreter ihrer Art betrachtet, sogar von Verhaltensforschern. Das machte sie austauschbar und normierte sie zum ‚arttypischen Verhalten‘, aus dem die ‚artgerechte Haltung‘ abgeleitet wurde. Und das ist falsch.“

In seinen Büchern, über Hunde, Eichhörnchen/Siebenschläfer und Rabenvögel macht er es besser – eine Mischung aus Empathie mit einem Tier und den Stand der Erforschung seiner Art, und das eine wird durch das andere bereichert, auch mit manchmal kühnen Thesen. Der Meeresbiologe und Regierungsberater für Meeressäuger, Karsten Brensing geht noch einen Schritt weiter (weg von der objektivistischen Naturwissenschaft), wenn er meint: „Um Tiere besser zu verstehen, ist es notwendig, sie zu vermenschlichen“. Der Erfurter Verhaltensforscher war selbst erschrocken, als er dies das erste Mal öffentlich sagte.

Der Förster und Bestseller-Autor Peter Wohlleben könnte ihm zustimmen, wobei er dabei vor allem aus seiner Walderfahrung heraus argumentiert – und dabei soziologisiert und popularisiert. Er arbeitet an einer Biosoziologie. Dem gegenüber steht die Soziobiologie – eine amerikanische Verhaltensforschung, der die Nazi-Biologie vorausging: In beiden ging und geht es um die Tierforschung als Menschenforschung. Dabei lösen sie die Sozialwissenschaften in Biologie auf, während Wohlleben eher umgekehrt verfährt.

Die Idee einer „transversalen Beziehung“ zu bestimmten Tieren gehört mit zu einer Rehabilitierung des animistischen Denkens. Spricht das für ein nahes Ende der Ära der Petromoderne und seinem Fortschrittsdenken, von der zum Beispiel die Kulturwissenschaftler Alexander Klose und Benjamin Steininger in ihrem „Erdöl-Atlas der Petromoderne“ (2020) ausgehen.

Für den brasilianischen Ethnologen Eduardo Viveiros de Castro ist im Westen ein „Subjekt“ – der herrschenden „naturalistischen Auffassung“ gemäß – „ein ungenügend analysiertes Objekt, während in der animistischen Kosmologie der amerikanischen und anderer Ureinwohner das Gegenteil der Fall ist: Ein Objekt ist ein unvollständig interpretiertes Subjekt.“

Ein kanadischer Indianer erklärte einmal einem Ethnologen, der ihn über die Büffeljagd ausfragte: „Unsere Vorfahren haben die Tiere geheiratet, sie haben ihre Lebensweise kennengelernt, und sie haben diese Kenntnisse von Generation zu Generation weitergegeben. Die Weißen schreiben alles in ein Buch, um es nicht zu vergessen.“ Ich würde hinzufügen: Und um sich nicht zu vergessen, denn schließlich erscheint kein Buch ohne Autorennamen.

Bei den Golde und den Inuit sind es Robben, deren Sprache sie lernen (müssen). Der sowjetische Biologe Sawwa Uspenski war Vorsitzender einer internationalen Arbeitsgruppe zum Schutz der Eisbären. Bei seiner Erforschung der Arktis und ihrer Urbevölkerung gelangte er zu der Überzeugung, dass das Verhältnis der Tschuktschen und Eskimos zu ihrer Umwelt und zu ihren „Ernährern“ (den Robben, Rentieren, Moschusochsen, Walrossen, Walen, Eisbären, Vögeln und Fischen), ihre bescheidene Ökonomie also, ökologisch vorbildlich war, wie er in einem seiner Bücher über die arktische Fauna schrieb, von denen 18 in der DDR erschienen, ein kleines auch in der BRD: „Eisbären“ (1979). Seltsam, dass die dem technischen Fortschritt geradezu verfallenen Sowjets ihm ein derartiges Forschungsergebnis durchgehen ließen. In den frühen Sechzigerjahren registrierte er im Übrigen auf den arktischen Inseln der Sowjetunion schon die Klimaerwärmung und den Packeisrückgang. War das bereits der Anfang vom Ende der Petromoderne?

Im Herbst wird dazu im Kunstmuseum Wolfsburg bereits eine „Retrospektive“ auf diese Dämmerung der Ära Petromoderne eröffnet: „Oil. Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters“. (Da die Kuratoren, Klose und Steininger, die über 1000 Jahre alte Erdölförderung und -verarbeitung der Burmesen bei ihrem globalen Thema ausgespart haben, sei hier auf die „bewegungsmeldungen aus burma“, im blog-eintrag vom 25.9.2007 verwiesen – auf die verwickelte Geschichte des „Burma Oil“.)

Ende 2020 veröffentlichten die beiden Kulturwissenschaftler zudem einen „Atlas der Petromoderne“. Er behandelt die Petromoderne bereits als eine abgeschlossene Ära. Als Leitmotiv für den Atlas gilt: Mit der petromodernen Mobilität war in den letzten 100 Jahren die Idee der absoluten Freiheit und des Überflusses verbunden – und das ist vorbei. Dahinter ging es um die Kolonialisierung der Natur, wobei die Schönheit der menschlichen Kultur darin bestand, dass sie das überschreitet, dass sie alles überschreiten kann. „Das stimmt ja auch, aber nur, weil der Input an fossiler Energie da immer rausgerechnet wurde,“ meint Alexander Klose, der von „Extraktivismus“ spricht, sowie von „Neo-Extraktivismus“, wobei er uns als „Arbeiter“ denkt, die wir am laufenden Band Daten produzieren, die Rohstoff für IT-Konzerne und Geheimdienste sind. Im Atlas heißt das entsprechende Kapitel „Daten sind das neue Öl“. Die Verwertung unserer Daten, das ist sozusagen der Preis der (Internet-)Freiheit.

.

.

Nachtragend zu Luis Becs „Querbeziehungs“-Versuch seien hier noch einige „Regeln“ aus seinem „Handbuch des kleinen Zoosystemikers“ aufgeführt:

„1.6 Jeder Zoosystemiker hat, wie allgemein bekannt, geheime, zoologische Systeme zu entdecken und zu erforschen.

1.8 Zoosystemiker zu sein und es auch bleiben zu wollen, bedeutet also, daß man bereit sein muß, sein ganzes Leben umzuformen. Vom Phantasieleben erzeugte unterschwellige Zoologien lassen explikative mit implikativen Teilfragmenten der Forschung überschneiden.

1.9 Das setzt voraus, daß der auserkorene Gestalter über die nötigen Fähigkeiten verfügt, Zoosysteme und Morphogenesen auf der Basis von handwerklichen, phatasiebegabten, symbolischen, logischen, phantasmatischen, rationalen und methodologischen Aktivitäten aufzubauen.

1.10 überdies muß alles unternommen werden, um in den Augen der Mitmenschen das Erscheinungsbild eines durchschnittlichen und vernunftbegabten Menschen aufrechtzuerhalten.

2.1. Jeder Zoosystemiker, der auf sich hält, sollte – ohne viel Aufhebens – in Form einer fabulierenden Erkenntnislehre auf eine fiktive Zoosystemik hinwirken.

4.2. Er muß stillschweigend und gelassen hinnehmen, von den Wächtern über die ‚Eigenarten‘, den großen Vertretern des Wissens, den bedingungslosen Anhängern des Mythos vom Kunstschaffenden mit dem abgeschnittenen Ohr, von den sehr ehrenwerten Kunstkritikern und sogar von den Medizinstudenten im vierten Semester ausgebuht zu werden.

5.6 Er sollte mit der Fähigkeit begabt sein, Expeditionen in die vagen und konturlosen Zwischenreiche einer atopischen Zoogeographie vorzubereiten.

10.1 Das Paradigma der Tierhaftigkeit des Lebendigen ist das bevorzugte Interventionsgebiet des fortgeschrittenen Zoosystemikers.

10.2. Er muß der inneren Überzeugung sein, daß in der Wiedergabe des Lebendigen die Ganzheit in gedrängter Form dargestellt wird. Das Verhältnis des Menschen zum Tier ist im Verlauf seiner Geschichte nichts anderes als eine Gestaltung, eine dramatische Simulierung der Nichtübertragbarkeit.

10.5. Er muß sich ständig vergegenwärtigen, daß das Paradigma der Tierhaftigkeit insgesamt viel besser durch eine plurale Semantik bezeichnet oder dargestellt wird als durch die wissenschaftlichen Bestandteile einer objektiven Zoologie.“ (Sorgues, 1985)

.

.

.

.

Verspießern

Trotz diverser Distanz-Maßnahmen ließen wir uns neulich zu fünft lang und breit über die sozialen Wirkungen von Corona aus. Dabei kamen wir nicht auf die z.T. erschreckende Ängstlichkeit vieler Leute zu sprechen, deren gerauntes Credo da lautet: „Nach Corona wird nichts mehr so sein wie es war“ – ein ähnliches Mantra wie zuvor das „Wir müssen uns neu erfinden“. Nein, es ging uns um die Verspießerung dank der Pandemie und ihrer Gegenmaßnahmen, denn es schien uns, dass nur die Verheirateten oder Quasi-Verheirateten (Paare mit und ohne Kinder) gute Überlebenschancen haben. Und zwar solche, bei denen der oder die eine noch täglich in einer Firma arbeitet und der oder die andere zu Hause bleibt. Nach Feierabend auf dem Weg in dieses gemeinsame Zuhause ruft er oder sie dann vom Supermarkt aus an und fragt,was für das Abendessen noch eingekauft werden muß, das der oder die Andere dann zu Hause zubereitet. Selbst die modernsten und politisch korrektesten Beziehungen würden sich derzeit auf dieses spießige Minimal-Familienmodell zurückgeworfen fühlen – und gutheißen. Statt Plädoyers für Polyarmorie wird jetzt ein Buch nach dem anderen über Corona veröffentlicht!

Zu diesem erzwungenen Kleinfamilienkonzept fiel einem am Tisch das Buch „Minimum“ des FAZ-Herausgebers Frank Schirrmacher ein. Es war 2006 veröffentlicht worden und galt als ebenso konservativ wie frauenfeindlich. Im Wikipedia-Eintrag über das Buch des mit 54 an Überbewertung gestorbenen FAZ-Medienhypers steht: „Der Titel ‚Minimum‘ verweist auf Schirrmachers Analyse der Folgen der Auflösung der Familie als ‚Keimzelle der Gesellschaft‘ und damit der Schrumpfung sozialer Beziehungen auf ein Minimum. Die soziale Überlegenheit der ‚Überlebensfabrik Familie‘ in Notzeiten lässt sich seiner Argumentation nach besonders mit einem amerikanischen Mythos belegen: der ‚Tragödie der Siedler am Donnerpass‘, wo überwiegend „Einzelkämpfer“ ohne familiäre „Blutsbande“ im Schneesturm zu Tode kamen, Familienmitglieder hingegen überlebten.“

Unter dem Eintrag „Donnerpass“ erfährt man: 1864 machten sich 87 Siedler auf den Weg in den Westen der USA, der Führer ihres Trecks hieß George Donner. Aufgrund einer Fehlentscheidung von ihm wurden sie in den östlichen Bergen der Sierra Nevada vom Winter überrascht. Etwa die Hälfte von ihnen starb, die andere Hälfte überlebte nur deswegen, weil sie Teile der Gestorbenen aßen, darunter die Indianer Luis und Salvador, „sie wurden erschossen“. Zuletzt war nur noch eine Handvoll Siedler übrig.

„Der Donner Memorial State Park nahe dem Ostufer des Donner Lake erinnert an die Katastrophe. Die Stelle, an der die Familie Donner am Alder Creek lagerte, wurde zur National Historic Landmark erklärt.“

Schirrmacher machte aus diesem Irrsinns-Treck ein Plädoyer für die Kleinfamilie, die einzig das Überleben im sozialen (und nun zudem pandemischen) Winter ermöglicht, alle allein oder in Gruppen Lebenden gehen zugrunde. Seine Ehefrau, mit der er ein Kind hatte, Angelika Klüssendorf, ließ sich von diesen kühnen Gedanken jedoch nicht überzeugen und reichte die Scheidung ein. Einige Jahre später schrieb sie über ihre „schwierige Ehe“ und den darauffolgenden „Scheidungskrieg“ einen Roman: „Jahre später“ (2018).

Was Schirrmacher in den Schlußfolgerungen aus seiner Analyse der Siedler-Tragödie am Donnerpass vernachlässigte, war dass die (Ehe-) Paare nur deswegen überlebten, weil sie die Nicht-Verpaarten aßen. Und zwar, wie man heute weiß, indem er oder sie das Fleisch besorgte, während er oder sie dann am Lagerfeuer das Essen zubereitete. Diese aus Europa stammenden Siedler aßen nämlich nichts Rohes.

Damit wäre Schirrmachers Plädoyer für die Kleinfamilie jedoch erst realistisch geworden, wie wir jetzt während der Corona-Restriktionen im Winter 2020/21 sehen. Wobei diese Liebes- oder Ehepaare es jedoch zum Glück nicht mehr nötig haben, auf das magere Fleisch von Singles zurückzugreifen, in den Kühltruhen der Supermärkte finden sie einstweilen noch genügend Hähnchen- und Puten-Filets, Rindersteaks und Lammlachs-Streifen. Auch Fisch, frisch und in Dosen, ist noch genug da.

Man kann sagen: Angelika Klüssendorfs Erzählung über ihre Ehe mit Schirrmacher ist weitaus näher an der Wirklichkeit als Schirrmachers Interpretation der Donnerpass-Tragödie in seinem Buch „Minimum“ – wenn man den Kannibalismus der Siedler nicht als Entspießerung ihres „Go West“-Kitsch ansieht. Über Klüssendorfs Buch „Jahre später“ heißt es auf amazon: Die Autorin entwickelt darin die „Anatomie einer toxischen Partnerschaft. Als Leser wünscht man bis zuletzt, dass sie gelingen möge, und zugleich, dass es endlich ein Ende hat mit den beiden.“ Was dann ja auch der Fall war. Aber immerhin entgingen die beiden dadurch den Durchhalte-„Werten des Bürgertums“ – wie das „info wortbedeutung“ das „Spießertum“ definiert.

.

Guillaume Paoli

„Aus dem Glashaus über dem Staatstheater blickte man über die altehrwürdigen Dächer und fragte sich mit Guillaume Paoli, ob sich die Welt tatsächlich dahingehend verändert hat, dass nur noch global vernetzte (Neu-)Reiche das Sagen haben, während der Rest der Menschheit es verdient, als engstirnige Ewiggestrige verachtet zu werden,“ schreibt die Allgemeine Zeitung.

.

Jagdgeschichten

1.

Der Arzt Robert McCormick war ein Vogelliebhaber , und das hieß im 19. ,und auch noch im 20 Jahrhundert, dass so einer jeden Vogel, den er interessant fand, vom Himmel holte. Er kam vor allem als Schiffsarzt auf einer mehrjährigen Expedition der englischen Admiralität in die Antarktis auf seine Kosten. Während der Reise erschoß er quasi alles, was fliegen konnte, aber auch Pinguine. In seinem Reisebericht rechtfertigte er sein Tun: „Auch wenn es zu meinen Pflichten gehört, diesen ausgesprochen schönen und interessanten Tieren den Garaus zu machen, tut es mir doch in der Seele weh, und jeder Schuß ist von Gewissensbissen begleitet, so sehr liegen mir diese gefiederten Wesen am Herzen.“

Mit ähnlichen Worten haben viele Zoologen, wenn sie alt und anerkannt waren, solche Tötungen rechtfertigt und bedauert. Zuletzt las ich sie bei einem australischen Wissenschaftler (Tim Flannery „Im Reich der Inseln“). Er ging von der Vermutung aus, es müsse noch viel mehr Säugetiere als bekannt auf den Südseeinseln geben – und klapperte sie der Reihe nach ab. Er fing mit Netzen u.a. Flughunde, dabei entdeckte er tatsächlich ein paar neue Arten. Sie kamen ausgestopft in das Sydneyer Naturkundemuseum, hunderte andere waren Forschungsabfall. So wie beim Virenforscher Drosten 5000 Fledermäuse. Solche Fälle sind jedoch selten geworden – so wie fast alle Tiere. Die Biologen gerieren sich heute meist als Naturschützer, wobei sie sich oft auf eine Art konzentrieren, der sie ihre Forscherkarriere verdanken.

Sonst geht es ihnen wie z.B. den DDR-Forschern am Otto-Suhr-Institut der Westberliner FU: Als die DDR verschwand, standen sie plötzlich dumm da – ohne Forschungsgegenstand. In der Biologie heißt es immer: Um eine Art schützen zu können, muß man sie kennen. Das nimmt gelegentlich seltsame Züge an: Wenn z.B. eine karibische Eidechsenart, die weit verbreitet ist, bei einer Feldforschung mit gentechnischem Analyseanteil in „Wahrheit“ aus fünf gleich aussehenden Arten besteht – von denen zwei in ihrem Verbreitungsgebiet vom Aussterben bedroht sind. Und also muß man sie dann doch schützen.

Während die westliche Lebenswissenschaft langsam ihren Objekten nicht mehr das Leben nimmt, vermehren sich die Trophäenjäger. In vielen z.B. afrikanischen Nationalparks sind diese reichen Weißen hochwillkommen, während die Einheimischen eher als Wilderer verfolgt (und in Kenia neuerdings sogar hingerichtet werden sollen). Die Parkverwaltungen, die nicht selten noch mit Weißen besetzt sind, müssen ständig die Waffen ihrer schwarzen Wildschützer verbessern, weil auch die Wilderer inzwischen Nashörner und Elefanten z.B. mit Drohnen jagen. Auch die meisten Sponsoren und Biologen sind Weiße. Die reichen Hobbyjäger argumentieren: „Findet Trophäenjagd unter kontrollierten Bedingungen statt, kann sie für den Bestand einer Wildart sehr nützlich sein,“ so z.B. der Jäger und „Welt“-Redakteur Eckard Fuhr in seinem Buch „Schafe“ (2017). Selbst Verwalter von Schutzgebieten für Tiere ziehen die reichen Trophäenjäger den pauschalurlaubenden Fotosafari-Touristen vor, weil sie viel mehr bezahlen und bedeutend weniger Arbeit machen.

All das ändert nichts daran, dass einzig das Töten zum Verzehr noch sozial tolerierbar ist. Auch wenn immer mehr junge Frauen einen Jagdschein machen und Bücher über ihre „Beute“ veröffentlichen. In den sozialen Netzwerken wird mindestens einmal in der Woche ein Foto gepostet, das ein reiches Arschloch zeigt, das stolz auf oder hinter einem erschossenen Löwen oder Schneeleoparden posiert. Die Fotos sind Steckbriefe mit Namen und Adresse dieser „Tiermörder“.

Das akzeptierte Töten geschieht entweder für den Eigenbedarf oder industriell für den Markt. Die moderne Agrarproduktion steht aber ebenso in der Kritik wie von Naturschützern (u.a. dem Dänen Morten Jörgensen) kritisiert wird, dass man den indigenen Völkern, die von der „traditionellen Jagd“ leben, eine Quote z.B. an Eisbären einräumt: Da ist nichts „Traditionelles“ mehr an der Jagd meint er. „Die Inuit gehen mit hochtechnischen Motorschlitten und wummstarken Gewehren, mit Feldstechern und Spezialkleidung auf das Eis.“

Der Münchner Ökologe Josef Reichholf erwähnt in seinem Buch „Der Bär ist los“ (2007), dass auch die Trophäenjagd sich weiterentwickelt hat: Sie ist heute ein mit viel Geld bezahlter Einsatz moderner Waffentechnik aus sicherer Entfernung. Man könne sogar schon „Abschüsse per Computer“ kaufen. „Der Schütze“ ist mit einem echten Gewehr draußen in der Wildnis über das Internet verbunden und so in seinem Homeoffice in der Lage, „tatsächlich den Bären zu schießen. Das Video wird frei Haus geliefert, das Fell kann als Trophäe erworben werden. Peinlicher kann ein solcher ‚Sieg‘ über das große Tier nicht mehr werden.“ Inzwischen ist noch das Kampfmittel Drohne beim den Trophäenjägern hinzugekommen, das auch für Tierfilmer inzwischen unverzichtbar ist.

2.